瓊麻的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曾宏泰寫的 驚豔阿塱壹:琅嶠-卑南古道 和王滎鍹,王貴琳,許偉珊的 瓊麻思(精裝)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站瓊麻也說明:250.瓊麻BACK. 龍舌蘭科. 瓊絲. 葉緣無刺. 花莖高4-7m. 做麻繩,品質較佳. 汁液有毒.

這兩本書分別來自華夏出版有限公司 和屏東縣恆春鎮僑勇國民小學所出版 。

國立政治大學 台灣文學研究所 崔末順所指導 何佳穎的 當代台韓小說政治暴力創傷的空間閱讀(2000-2020) (2021),提出瓊麻關鍵因素是什麼,來自於當代台灣小說、當代韓國小說、政治暴力創傷、創傷記憶、空間閱讀。

而第二篇論文國立成功大學 建築學系 鄭泰昇、吳秉聲所指導 黃紹瑄的 介入、轉譯、再生:馬祖戰地據點之空間形態轉譯設計操作 (2021),提出因為有 馬祖、軍事遺產、軍事文化景觀、再利用、空間形構法則的重點而找出了 瓊麻的解答。

最後網站【凝結的浪】工藝植物材質復育之路-苧麻及瓊麻 - 臺東聚落回聲則補充:苧麻以及瓊麻都是傳統社會中很常加工使用的植物,在塑膠材料出現之前,它還是我們重要的民生物資,像是傳統米糧麻布袋,漁船必需品的粗麻繩等都是,至於苧麻就更不用說 ...

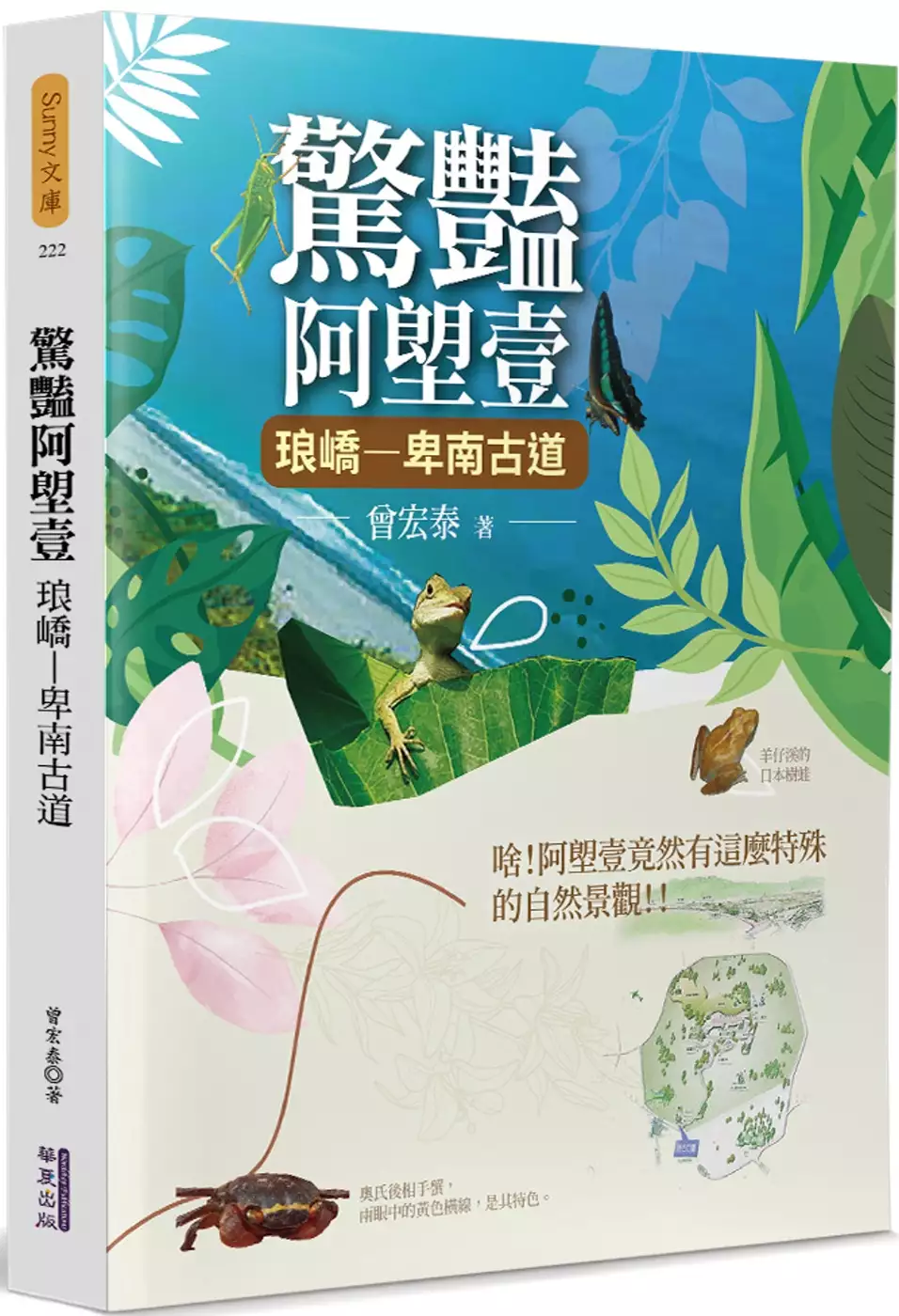

驚豔阿塱壹:琅嶠-卑南古道

為了解決瓊麻 的問題,作者曾宏泰 這樣論述:

阿塱壹古道,或許應該稱為「琅嶠-卑南古道」之阿塱壹段。琅嶠,是恆春的舊名,是原住民語,意思是台灣蝴蝶蘭或鯊魚,也有說是指銀合歡,已不可考,之所以會改名為恆春,乃清同治13年(1874年),清朝指派欽差大臣沈葆楨來台處理牡丹社事件,結束後,見瑯嶠四面環山,地勢雄偉,攻守皆宜, 故奏請同治,准予築城。而卑南是台東的舊稱,牡丹社事件後,清廷積極治臺,修築多條通往宜花東後山的道路,琅嶠卑南道就是其中之一。 本書以導遊帶團般,介紹阿塱壹古道的生態與景觀,並以解說與互動的方式,將全程分十五段來帶領大家去深入體驗,每一段都具有它獨特的生態與景觀。為加強效果,在敘述上,會把實際發生以及自己虛構

的故事,適時加入解說中,增添趣味性,讓讀者加深印象,進而激發讀者對古道的愛護與保護之心。

瓊麻進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

公視新聞網粉絲專頁 ( https://www.facebook.com/pnnpts/ )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

P#新聞實驗室 (http://newslab.pts.org.tw)

當代台韓小說政治暴力創傷的空間閱讀(2000-2020)

為了解決瓊麻 的問題,作者何佳穎 這樣論述:

本論文關注當代台灣與韓國小說中再現的「政治暴力創傷」,探討二十世紀以來戰爭/威權遺緒在當代社會持續存在的歷史與記憶課題。透過人文地理視角為切入點的空間閱讀策略,以國族/社會/家庭三個層次作為「可哀慟的」記憶之框,分別關注邊緣路徑之於無國籍者、修復空間之於社會失憶、記憶遺址之於汙名家庭三個面向的身分地理課題。國族的記憶之框以甘耀明《殺鬼》(2009)、金英夏(김영하)《黑色花》(검은 꽃,2003),聚焦二十世紀前半東亞底層邊緣的身分認同問題;社會的記憶之框以吳明益《單車失竊記》(2015)、金息(김숨)《L的運動鞋》(L의 운동화,2016),聚焦以物件修復對應歷史斷裂造成的社會失憶現象;家

庭的記憶之框以胡淑雯《太陽的血是黑的》(2011)、金衍洙(김연수)《海浪本為海》(파도가 바다의 일이라면,2012),聚焦威權時代政治受難家屬汙名創傷的代際關係與女性主體議題。本研究指出2000年後台韓當代小說處理歷史創傷出現「可哀慟的」視角轉向,關注當下時空與過往的關係性連結以及普世人權下的暴力創傷議題,為諸如政治暴力創傷這般空白匱缺的邊緣歷史重新定位。

瓊麻思(精裝)

為了解決瓊麻 的問題,作者王滎鍹,王貴琳,許偉珊 這樣論述:

瓊麻曾經是恆春重要的經濟作物。老人家說:「瓊麻抽絲起高樓。」原本是窮鄉僻壤的恆春,因為種植瓊麻而興盛起來,還曾經外銷到東南亞國家,讓恆春在地人賺了許多錢來蓋房子。

介入、轉譯、再生:馬祖戰地據點之空間形態轉譯設計操作

為了解決瓊麻 的問題,作者黃紹瑄 這樣論述:

馬祖在漫長的軍管時期下經歷了一場從未發生過的戰爭,兩岸局勢的演變重新定義了島嶼的角色,而馬祖也從流動的邊陲地區迅速成為封閉的邊界,更改變了島嶼與大陸間、移民與原鄉之間的關係。 馬祖為國共冷戰時期台灣的戰地前線,軍事環境的建構與時局變化息息相關,整體軍事設施可以依據地形分為三大類:環繞島嶼、外向性的沿海據點;內向的砲陣地、營區及觀測所等內陸據點;並在各區域的最高點設有指揮總部,各點之間互相支援、監視,形成嚴密的防禦火網。 馬祖軍事環境利用自然環境以及歷史文化,形塑出各種有形元素、無形的文化。本文將以「馬祖轉譯計畫」中新的據點設計(第一階段選點+第二階段選點)對原據點空間的轉化,分析空間介面的構

成邏輯,再進一步解讀、重組、再生建築空間的設計方法,開啟另一種詮釋戰地空間與回應當代的可能性,重塑據點改造原則,試圖重新詮釋歷史現場。 本論文之主要內容包括:1. 透過採用資料蒐集、文獻回顧並對改造據點之空間型式做初步實地勘查,分析馬祖冷戰歷史文化、自然條件、建築形式對應軍事設施佈局的關係2. 分析已改造據點案例,比較改造前後之異同及其設計架構,並重新解讀新舊據點的空間關係,定義空間法則與設計方法3. 依照空間元素間介面連接的規則,重新對53據點進行轉譯與介入本研究顯現據點空間共通性以過去據點空間型態為發展核心;將整體空間依序分為入口平台、地上量體、地下量體與動線通道之空間格局。有系統地

釐清據點空間機能彼此間的關係,有助於了解設計時的空間組成;進而了解其文化背景與空間形式組合之比例,並找出隱含在設計中的模式與程序從而揭示設計機制,以建構據點改造中各空間組成之類型。

瓊麻的網路口碑排行榜

-

#1.詞:瓊麻(注音:ㄑㄩㄥˊ ㄇㄚˊ) | 《國語辭典》

《國語辭典》中詞語“瓊麻”注音為ㄑㄩㄥˊ ㄇㄚˊ,拼音為qióng má,意思是植物名。龍舌蘭科龍舌蘭屬,多年生草本。葉狹長,呈輻射排列,葉頂具有一黑色的尖刺。 於 cidian.18dao.net -

#2.瓊麻開花 - 阿芳心曲

瓊麻 (龍舌蘭科龍舌蘭屬),. 在二十世紀初1901年由美國領事Devitson自中美洲.引進台灣,. 種植在土壤貧瘠、氣候炎熱的恆春半島。 於 lily4469.pixnet.net -

#3.瓊麻

250.瓊麻BACK. 龍舌蘭科. 瓊絲. 葉緣無刺. 花莖高4-7m. 做麻繩,品質較佳. 汁液有毒. 於 www.cwps.phc.edu.tw -

#4.【凝結的浪】工藝植物材質復育之路-苧麻及瓊麻 - 臺東聚落回聲

苧麻以及瓊麻都是傳統社會中很常加工使用的植物,在塑膠材料出現之前,它還是我們重要的民生物資,像是傳統米糧麻布袋,漁船必需品的粗麻繩等都是,至於苧麻就更不用說 ... 於 www.echotaitung.tw -

#5.瓊麻工業歷史展示區-屏東縣景點,恆春鎮景點,屏東 ... - 台灣旅圖

瓊麻 工業歷史展示區-屏東縣恆春鎮景點,恆春半島炙烈的陽光,及冬季強勁的落山風,都是瓊麻的最愛。瓊麻來自中美洲,1901年由美國領事達文生引進後,50年來恆春半島就 ... 於 www.taiwantravelmap.com -

#6.Sisal hemp - 瓊麻 - 國家教育研究院雙語詞彙

出處/學術領域, 中文詞彙, 英文詞彙. 學術名詞 紡織科技, 瓊麻, sisal. 學術名詞 林學, 瓊麻, Sisal hemp. 學術名詞 兩岸對照名詞-農業, 瓊麻, Agave sisalana Perrine. 於 terms.naer.edu.tw -

#7.搭著公車去旅行~107.09.29 瓊麻工業歷史展示區

瓊麻 工業歷史展示區搭墾丁街車102 在瓊麻館下車免門票參觀園區佔地14公頃瓊麻主題館瓊麻屬龍舌蘭科,原產於中美洲, 為多年生草本纖維作物。 於 w0973320589.pixnet.net -

#8.瓊麻歷史

過去人民賴以維生之主要作物有甘蔗、木炭及瓊麻三項,至今,甘蔗因為恆春糖廠停工,無由栽培:木炭則是在護林政策下而不能砍伐,只剩下瓊麻可以栽種,所以相對的分布區域也 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#9.恆春特產 瓊麻‧洋蔥‧港口茶- 陳世行 - 國家網路書店

書名:恆春特產─瓊麻‧洋蔥‧港口茶,語言:中文,ISBN:9789860204810,頁數:136,出版社:墾丁國家公園管理處,作者:陳世行,出版日期:2009/12/01,類別:自然保育 ... 於 www.govbooks.com.tw -

#10.瓊麻展示館-墾丁海灣森林精品民宿

恆春半島丘陵綿亙、土壤貧瘠,除灌溉便利地區種植西瓜、洋蔥、水稻之外,丘陵地區多栽植瓊麻,以供採纖製纜。西元1901年美國領事達文生先生自中美洲引進瓊麻, ... 於 www.bayforesthotel.com -

#11.瓊麻的意思、解釋、用法、例句 - 國語辭典

原產於南美,臺灣恆春半島亦有廣泛栽植。葉的纖維可用做繩索、吊床、麻袋、墊褥、地毯及毛刷等。例瓊麻的葉脈,細胞壁已木質化,故所取的纖維材質相當硬。 於 dictionary.chienwen.net -

#12.恆春瓊麻產業興衰之研究作者

珠芽則著主於瘦長花. 軸上的花腋中,每株有珠芽五、六百個。 表二瓊麻品種的比較. 種名英文名. 產地. 型態. 栽培環境. 品質. 於 www.shs.edu.tw -

#13.瓊麻工業歷史展示區攻略及週邊必遊景點推薦 - 探索台灣

離開後壁湖漁港,往龍鑾潭方向前進,往龍鑾潭南岸標誌的右轉,就可以看到瓊麻工業展示區的入口標誌。墾管處將瓊麻工廠留下來的機房、曬麻場、倉庫、宿舍及日本神舍- ... 於 go.liontravel.com -

#14.【屏東恆春】隱藏版的景點~瓊麻工業歷史展示區(免門票)

在炎熱的恆春除了現在一般常見的椰子樹之外,還有一種少見特殊的植物,那就是維持許多家庭生計的經濟作物- 瓊麻。 恆春半島炙烈的陽光,及冬季強勁的 ... 於 terrykuo58.pixnet.net -

#15.瓊麻- 教育百科

葉狹長,呈輻射排列,葉頂具有一黑色的尖刺。花綠色且有惡臭。原產於南美,臺灣恆春半島亦有廣泛栽植。葉的纖維可用做繩索、吊床、麻袋、墊褥、地毯及毛刷等。 【例】瓊麻 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#16.畫瓊麻| 中華民國內政部營建署全球資訊網

恆春有三寶「瓊麻、洋蔥、港口茶」您聽過嗎?洋蔥一定吃過、港口茶也許喝過,但「瓊麻」是甚麼?為什麼是恆春三寶之一呢?墾丁國家公園將於109年9月12 ... 於 www.cpami.gov.tw -

#17.瓊麻

瓊麻 曾是恆春半島上極重要的經濟作物,同時也是海邊定砂之植物,兼具有反空降及防止外敵登岸的用途。 瓊麻. ◎陳正和. 概說. 四十餘年前,位處 ... 於 www.mjib.gov.tw -

#18.瓊麻工業歷史展示區 - MOOK景點家

目前瓊麻工業歷史展示區有第一、第二展示區,分別展示台灣梅花鹿復育成果、恆春歷史照片與蟹類標本,其次,還規劃瓊麻歷史資料展示室,並保留當時「恆春麻場」的倉庫、宿舍 ... 於 www.mook.com.tw -

#19.瓊麻(種) Agave sisalana(species) - AAT-Taiwan 藝術與建築 ...

瓊麻 的纖維強韌,呈淺米色,通常被以直接染料或酸性染料染成鮮豔的顏色。瓊麻可用於製作繩、索、布袋、刷子、襯墊、小地毯、鋪墊、手提包、帽子以及造紙。 於 aat.teldap.tw -

#20.英國進口PDC指定用飛鏢靶硬靶瓊麻靶- PChome 24h購物

英國進口PDC指定用飛鏢靶硬靶瓊麻靶- .標把運動商品, 英國進口Unicorn 獨角獸飛鏢靶PDC世界飛鏢大賽指定用靶. 於 24h.pchome.com.tw -

#21.morno瓊麻中谷帽原色春夏| 誠品線上

morno瓊麻中谷帽原色春夏:日本製。網代編,材面故意擠壓造成不規則摺痕:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路, ... 於 www.eslite.com -

#22.瓊麻工業歷史展示區 - 屏東縣政府

瓊麻 工業歷史展示區. 恆春半島丘陵綿亙、土壤貧瘠,除灌溉便利地區種植西瓜、洋蔥、水稻之外,丘陵地區多栽植瓊麻,以供採纖製纜。西元1901年美國領事達文生先生自中 ... 於 www.pthg.gov.tw -

#23.瓊麻繩 - 力友繩索船具行

瓊麻 繩 · 更多商品 · 20mm瓊麻繩 · 油麻繩 · 綑綁合股繩(麻). 於 www.li-yu.com.tw -

#24.中文種名:西沙爾瓊麻(瓊麻、衿麻)

中文種名:西沙爾瓊麻(瓊麻、衿麻). 學名:Agave sisalana Perr. ex Enghlm. 中文種名:西沙爾瓊麻(瓊麻、衿麻)學名. 姓名標示 非商業性 禁止改作 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#25.關於瓊麻園 - 屏南社區大學

社團法人屏東縣瓊麻園城鄉文教發展協會是由一群關心恆春半島發展的文教人士,對半島面臨城鄉文化差距、教育資源缺乏、社區發展式微等,心中常有所 ... 於 new.pscc.org.tw -

#26.【活動報導】重啟在地纖維瓊麻工作坊#瓊麻鉤織與生活應用實作

0419(日) 瓊麻盛世再現:落山風特有纖維體驗part2 - [落山風的故事說不盡]天然澡球鉤編講師:林于軒(台南藝術大學應用藝術研究所纖維組) 恆春半島 ... 於 www.lsf-art.com -

#27.絕處逢生的生命韌性美又的種子與瓊麻編織 - 微笑台灣

隨遇而安的人生,卻在3年前接觸瓊麻繩的編織後,而一頭栽入了種子、果實和編織的奇幻世界。 當年經歷了哥哥生病過世、車禍和離婚,生活中接連的各種打擊讓 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#28.瓊麻(黃邊)龍舌蘭科種子種籽 - 蝦皮購物

瓊麻 (黃邊)龍舌蘭科種子種籽,觀賞植物,可小型種植用途: 1.觀賞用:可栽植供作綠化觀賞植栽用。 2.纖維經濟作物:瓊麻是世界有名的纖維植物,瓊麻葉所含硬質纖維 ... 於 shopee.tw -

#29.僅存的編繩人生 認識瓊麻及瓊麻產業,兼介恆春半島最後的編 ...

屬龍舌蘭科龍舌蘭屬的瓊麻,是一種多年生草本纖維植物,叢生、呈蓮座式排列,多肉質而顯得肥厚、剛直的葉子,葉基肥大,先端漸尖像劍一般,表面內凹,背面 ... 於 liu580220.pixnet.net -

#30.瓊麻

名稱: 瓊麻. 別稱: 綠葉瓊麻. 學名: Agave sisalana. 分佈: 原產於墨西哥. 分類: 龍舌蘭科. 型態: 為多肉植物,莖短,植株高可達1.8m,直徑可達1.8m,葉叢生,肉質,劍 ... 於 exe.ckjhs.tyc.edu.tw -

#31.瓊麻工業遺址| 屏東特刊編輯群 - 遠見雜誌

說到「恆春三寶」第一寶的瓊麻,大多想到恆春鎮龍水里的瓊麻工業歷史展示區,鮮少人知道滿州鄉永靖社區也保有一處歷史悠久的瓊麻工廠遺址, ... 於 www.gvm.com.tw -

#32.龍舌蘭、瓊麻馬祖海岸線代表性植物差異性易辨識

龍舌蘭與瓊麻十分酷似,其相異之處在於龍舌蘭的葉緣和尖端有銳利的刺,而瓊麻葉緣則無刺。 戰地政務期間阿兵哥為了守備,在據點四周種植大批的龍舌蘭、瓊麻,藉著它們尖刺 ... 於 www.matsu-news.gov.tw -

#33.字詞全文 - 教育部重編國語辭典修訂本

字詞, 【瓊麻】. 注音, ㄑㄩㄥ ˊ ㄇㄚ ˊ. 漢語拼音, qióng má. 釋義. 植物名。龍舌蘭科龍舌蘭屬,為「劍麻」之別稱。多年生草本。葉狹長劍形,叢生,呈輻射排列,葉頂 ... 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#34.寶月光~瓊麻繩/ 1公尺/ 5元 - 奇摩拍賣

寶月光~瓊麻繩/ 1公尺/ 5元| 天然植物纖維/ 手作設計感/ 原野風. 於 tw.bid.yahoo.com -

#35.瓊麻- 美栽秀峰,獨樹e格

瓊麻 的葉子可以採取纖維以製造繩索、日常用品及工業用品等,其亦可作為觀賞植物用。 台灣光復後,由於物資短缺再加上通貨膨脹,使恆春三寶的瓊麻價格猛漲至一斤十二元 ... 於 sites.google.com -

#36.屏東》恆春瓊麻DIY 手作提燈籠| 自由電子報 - LINE TODAY

位於墾丁國家公園境內的瓊麻工業歷史展示區,重現當時人民的生活方式,將恆春半島獨特的風土民情引領給大眾,藉由園區內密佈株株瓊麻與瓊麻工廠遺址身影, ... 於 today.line.me -

#37.瓊麻 - iTaigi 愛台語

原來「瓊麻」是這樣子講的!快分享給你的朋友知道吧. 瓊麻. khîng-muâ. 出處:台文華文線頂辭典. 華語:瓊麻. 按呢講好13按呢怪怪3. 這條沒聲音 ... 於 itaigi.tw -

#38.屏東景點》恆春瓊麻工業歷史展示區。有鳥居 - Emily生活旅遊誌

鳥居~居然出現在屏東恆春耶! (天氣不好時!拍出來的照片就是這樣暗淡無光光光啊!) 瓊麻工業歷史展示區~這回來點不一樣的景點, 話說我們這群大大小小, ... 於 wen4899.pixnet.net -

#39.【活動提醒你】逛恆春麻場免費做環保袋 - 蘋果日報

墾丁國家公園管理處下月8日上午,在屏東縣恆春鎮瓊麻工業歷史展示區舉辦的「人文輕旅──瓊麻思想起」活動,即起開放網路報名,活動包含恆春半島瓊麻 ... 於 tw.appledaily.com -

#40.(台灣恆春)瓊麻工業歷史展示區- 旅遊景點評論 - TripAdvisor

瓊麻 工業歷史展示區:查看Tripadvisor 上在屏東恆春的旅遊景點排名,瀏覽關於瓊麻工業歷史展示區的旅客評論和真實旅客照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#41.瓊麻

中文名稱:瓊麻. 別名:衿麻、西沙爾瓊麻. 學名: Agave sisalana Perr. ex Engelm.v. 原產地:熱帶美洲. 生活習性:常綠灌木. 校園分布區:中庭花園. 於 www.klps.tp.edu.tw -

#42.瓊麻展示館-墾丁亞曼達會館AMANDA HOTEL

瓊麻 曾陪著恆春半島,度過無數個風光的日子,如今已被更先進的工業取代。展示館裡頭訴說著屬於那個年代的故事….,一磚一瓦,一草一木,深深的刻下了昔日的情景。 於 www.amanda-hotel.com -

#43.瓊麻

2.纖維經濟作物:瓊麻是世界有名的纖維植物,瓊麻葉所含硬質纖維品質最為優良,具有堅韌、耐腐、耐鹼、拉力大等特點,可採纖維供製海上艦船繩纜、機器皮帶、各種帆布、人造 ... 於 kplant.biodiv.tw -

#44.瓊麻工業歷史展示館 - HOT墾丁旅遊網

瓊麻 工業歷史展示區---先民遺留的資產目前有野生梅花鹿喔!舊稱「恆春麻場」,歷經日據時期台灣纖維株式會社、光復後台灣農工企業公司的經營管理,民國73年墾丁國家公園 ... 於 hotkt.com -

#45.行程景點介紹- 瓊麻工業歷史展示區

屏東縣恆春鎮南灣里 · 地理位置圖- 台灣地圖 · 地理位置- 恆春半島位置圖 · 地理位置- 南灣里區域圖 · 介紹地區 · 行程規劃. 行程景點介紹- 瓊麻工業歷史展示區. 於 elearning.nkust.edu.tw -

#46.瓊麻渣種類對草菇生長之影響 - 首頁

標題: 瓊麻渣種類對草菇生長之影響. 其他標題: The Effect of Various Comdinations of Sisal Tows on the Growth and Development of Chinese Mushroom. 作者: 杜金池 於 scholars.tari.gov.tw -

#47.[ 屏東⊙恆春]瓊麻工業歷史展示區。超好拍照的地方。

這裡真的就像來到偽日本. 藍天白雲交相輝映下.. 仿佛走入森羅萬象的景色中整個展示區主要是以瓊麻整個發展的歷史遊客不多..試著走進來您會發覺另一個 ... 於 yjlrh520.pixnet.net -

#48.瓊麻 - 環境資訊中心

瓊麻. 2020-11-17 09:54. 【生物多樣性的美好日常】香蕉絲、月桃與瓊麻多元利用的植物纖維. 後灣取海水鹽滷做豆腐的楊美雲,在市集前販售自製的豆腐乳和海鹽。 於 e-info.org.tw -

#49.國小組作品名稱:恆春三寶之一 那些瓊麻告訴我的事關鍵詞

三、 植物纖維(瓊麻、黃麻)製成的繩索,與化學纖維(童軍繩、紅色塑膠繩)製成的. 繩索拉力測試與比較,哪一種纖維的拉力比較大? 附件四. Page 4. 3. 參、研究設備及 ... 於 sci.ptc.edu.tw -

#50.瓊麻工業歷史展示區| 台灣旅遊景點行程

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您瓊麻工業歷史展示區的景點介紹,與瓊麻工業歷史展示區周邊旅遊景點、美食、地圖、住宿、交通、照片資訊, ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#51.瓊麻工業歷史展示區 - 交通部觀光局

歷史展示館位於龍鑾潭南邊,往貓鼻頭的路上,入口處有個瓊麻雕塑作品。展館是閩南式的建築,分為三館,分別展示不同的主題,第一館是蝴蝶館,第二館是 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#52.熱帶交響曲三重奏--瓊麻、水莞、棋盤腳

瓊麻 ,恆春三寶之一,古時民間曾經流傳一句話:「瓊麻抽絲起高樓」,主要是因為它的纖維堅固而耐鹽水侵蝕,常用來作為繩索、麻帶、毛刷、等日常生活用品,但隨著化學 ... 於 epaper.cyh.org.tw -

#53.瓊麻- 人氣推薦- 2021年11月 - 露天拍賣

共有201個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和瓊麻相關的商品. 於 www.ruten.com.tw -

#54.復育黃麻、瓊麻工藝盼創台灣麻新時代 - 公視新聞網

黃麻作出來的麻布袋或是麻繩,在以前都是重要的日常生活用品。不過在塑膠出現以後,就慢慢被取代,現在台灣有些社區開始舉辦黃麻體驗的課程, ... 於 news.pts.org.tw -

#55.龍舌蘭、瓊麻:一直一直往上開花 - 一開始就不孤單-

龍舌蘭、瓊麻:一直一直往上開花 ... 三月初至高雄橋頭參加「南方Hue」活動,在園區看見一株特別的植物,我原以為它是蘆薈這樣的多肉植物,沒想到誤解了。它 ... 於 zoyo.tw -

#56.恆春半島的瓊麻工業 - GPI 政府出版品資訊網

書籍介紹. 介紹瓊麻工業在恆春半島發展的歷史,及其對當地民生經濟和生態環境的影響. 分類. 書籍分類:台灣采風>國家公園;社會/科學>應用科學; 出版品分類:電子出版 ... 於 gpi.culture.tw -

#57.【屏東景點】恆春鄉︱瓊麻工業歷史展示區 - 旅充小日子

瓊麻 ,其實是中美洲的植物,屬龍舌蘭科,是多年生草本纖維作物。 有二變種,一為綠葉種,一為白葉種,台灣栽培係屬綠葉種。故放眼 ... 於 lucharger.com -

#58.屏東恆春|瓊麻歷史工業展示館:秘境美拍聖地 - 輕旅行

屏東恆春|瓊麻歷史工業展示館:秘境美拍聖地~日式庭園造景好好拍,幽靜舒服的打卡點! 2020.07.20; 作者:圓圓媽 ... 於 travel.yam.com -

#59.瓊麻工業歷史展示區 - 海水格格旅遊玩耍到處趴趴造

原本對「瓊麻」這植物沒什麼印象說~,不過來這裡讓我認識及了解了瓊麻的生長及瓊麻繩的製作,害我也好想自己DIY採纖說,若是這裡有讓遊客來採纖體驗 ... 於 seawaterblog.blogspot.com -

#60.瓊麻工業歷史展示區 - PeoPo 公民新聞

瓊麻 ( sisalana) 是龍舌蘭科. 龍舌蘭屬的一種植物 ... 是推動瓊麻種植及製繩的重要據點. 光復後由於麻繩成功 ... 人造纖維做成的尼龍繩取代了瓊麻繩. 於 www.peopo.org -

#61.漢典“瓊麻”詞語的解釋

瓊麻 qióng má ㄑㄩㄥˊ ㄇㄚˊ. 植物名。龍舌蘭科龍舌蘭屬,多年生草本。葉狹長針形,叢生,呈輻射排列,葉頂具有一黑色的尖刺。花綠色且有惡臭。 於 www.zdic.net -

#62.【屏東恆春】瓊麻工業歷史展示區~敘述一段恆春居民辛酸史

瓊麻 屬於龍舌蘭科植物,其纖維製成的麻絲浸泡在海水中不會腐爛,是製作纜繩的極佳原料。一株瓊麻種植約3年後可以開始採收,一般可以採收約6-7年,在瓊麻即將死亡前 ... 於 l50740.pixnet.net -

#63.遊瓊麻館賞梅花鹿 - 永豐棧後壁湖畔

瓊麻 館內展示著曾經是恒春重要經濟作物- 瓊麻的發展歷史,在尼龍繩取代之前,「恒春麻場」是推動瓊麻種植與製繩的重要據點,也因為外銷日本而締造瓊麻工業的黃金時代; ... 於 www.tempusresort-kenting.com.tw -

#64.屏東.恆春-瓊麻工業歷史展示區- 痞客邦

瓊麻 工業歷史展示區屏東縣恒春鎮草潭路4號. 於 ivans120tw.pixnet.net -

#65.瓊麻的生態與價值 - 墾丁國家公園

(三)瓊麻的繁殖與培育. 瓊麻的繁殖不用種子而用根芽或珠芽,. 根芽生長於母株根部附近,珠芽則生長於花. 軸上的花腋中。根芽與珠芽實際上皆是一棵完. 整的 ... 於 www.ktnp.gov.tw -

#66.藝欣手作坊- 瓊麻繩植物掛飾~~ 回顧早期恆春半島 - Facebook

瓊麻 繩植物掛飾~~ 回顧早期恆春半島,經濟主要的來源是瓊麻工業。 為了讓作品有在地味柚子尋找好久才找到麻繩工廠,透過癮咖啡老闆娘的推動下讓藝欣有了新的作品。 於 www.facebook.com -

#67.【島嶼拼圖】恆春瓊麻今昔 - 人間福報

瓊麻 ,屬於龍舌蘭科,原產於墨西哥的猶喀旦,為多年生草本纖維植物,當地原住民阿芝特族人與馬耶族人,皆用瓊麻纖維來編織繩索及日常用品。十六世紀,當 ... 於 www.merit-times.com -

#68.瓊麻 - 烈嶼觀察筆記

學名:Agave sisalana Perrine ex Engelm. ... 分布:數量很少且不常見,僅在少部分營區發現。湖井頭32據點海岸植株最大。 ... 葉帶狀披針形,革質,肥厚,深綠色,葉片直,不 ... 於 taconet.pixnet.net -

#69.瓊麻工業歷史展示區 - GoogleMap

位於恆春鎮往貓鼻頭的路上,整個展示區主要是以瓊麻整個發展的歷史,西元1902 年,有位日人技師田代安氏將瓊麻幼苗移植於恆春熱帶植物特殊育場,因試驗結果良好,也. 於 map.hotel.com.tw -

#70.瓊麻@ 一個人與花草的生活 - 隨意窩

努力著的不單只有那些釣客 珊瑚礁岩上的「瓊麻」也正努力的為著自己的後代餵養著. 葉部富含纖維的瓊麻 是纖維工業主要的植物來源 包括苧麻、黃麻、大麻、亞麻都屬於這 ... 於 blog.xuite.net -

#71.瓊麻 - 驚豔烈嶼

烈嶼海岸植物--系列之34 瓊麻學名:Agave sisalana Perrine ex Engelm. 科名:龍舌蘭科(Agavaceae)龍舌蘭屬(Agave) 別名:西沙爾瓊麻、綠葉瓊麻. 於 lieyu.pixnet.net -

#72.瓊麻.Agave sisalana - 植物 - 島引馬祖

瓊麻.Agave sisalana.jpg △葉具多量纖維質、尖刺,可做纜繩、防水鬼登陸、防空降,過去作為戰地海岸線的防禦工事之一 △瓊麻與軌條砦、地雷、碉堡、衛哨、荊棘搭配 ... 於 www.weseematsu.com -

#73.VR 實景- 墾丁系列-瓊麻工業歷史展示區

恆春地形多丘陵,土壤貧瘠,一般作物栽植不易;西元1901年由美國領事達文生先生自中美洲引進瓊麻,由於恆春半島風勢強烈且多烈日曝曬,所產瓊麻堅韌優良,經過加工抽取 ... 於 www.taiwan66.com.tw -

#74.瓊麻繩的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

瓊麻 繩價格推薦共10筆商品。還有1mm麻繩、超粗孟加拉黃麻繩、麻繩貓抓墊、鳥麻繩、麻繩鍊銀。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#75.瓊麻工業歷史展示區- 維基百科,自由的百科全書

墾丁國家公園為保存人文資產,展示地區性特色,於1984年5月起研聘專家勘察,預計將區內日治時代之建築物、曬麻場,英製自動採纖機等原有設施加以整頓,並就恆春瓊麻產業 ... 於 zh.wikipedia.org -

#76.2010種子盆栽-瓊麻 - 24之4號幸福小窩

2010種子盆栽-瓊麻 ... 學名:Agave sisalana Perrier ex Enghlm. ... 特徵:多肉植物。葉長1∼1.8m,寬約10㎝,頂端具黑刺,葉緣無刺或具少數鋸齒。 於 linfen0922.pixnet.net -

#77.(玩-屏東恆春)。我在墾丁天氣晴-瓊麻工業歷史展示區 - 豬鬃的 ...

每次離開後壁湖漁港往恆春鎮沿途總會見到這瓊麻工業歷史展示區, 大家總是碎念說要來走走光顧一下卻總無法成行,趁這次墾丁遊終於造訪啦! 於 juju12334.pixnet.net -

#78.龍舌蘭酒的原料-瓊麻 - 南南之隅

在中南美洲,龍舌蘭屬植物用在許多農產加工上,除了著名的藍色龍舌蘭拿來釀酒外,另一種龍舌蘭屬的「瓊麻/劍麻」(Sisal)則被廣泛用在織品上, ... 於 sousoucorner.org -

#79.瓊麻工業歷史展示區鳳凰花、神社鳥居、廢墟遺址 - 愛作夢的貓 ...

去墾丁的人很多,去瓊麻工業歷史展示區就沒那麼多其實,裡面別有洞天,除了主角"瓊麻",還有神社鳥居、廢墟遺址等尤其在鳳凰花開時,藍天白雲下的熱情 ... 於 su327396.pixnet.net -

#80.瓊麻-價格比價與低價商品-2021年10月

瓊麻 價格比價與低價商品,提供瓊麻靶、窮查理的普通常識、ORIKS瓊玉雪肌再造霜在MOMO、蝦皮、PCHOME價格比價,找瓊麻相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#81.《屏東恆春》墾丁瓊麻工業歷史展示區神秘鳥居與IG熱門景點星 ...

今天要來分享兩個墾丁秘境!兩個地點都是在恆春白砂灣附近,一個是後壁湖旁的星砂灣小燈塔,另一個則是瓊麻工業歷史展示區裡的神祕鳥居在開始之前也先 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#82.墾丁植物之美~走入歷史的瓊麻 - 翠鳥的部落格

101.8.8墾丁植物之美~走入歷史的瓊麻瓊麻屬於龍舌蘭科多年生草本植物,原產於墨西哥,於1901年引進,其葉片的纖維是昔日繩索和魚網的主要材料。綠葉瓊麻纖維品質較優, ... 於 a82601312.pixnet.net -

#83.張靜宜|昔日榮光:恆春瓊麻工業

同時也在高雄高樹設立植物苗圃,進行瓊麻栽植。1910年臺灣總督府派技師井街顯至墨西哥及美國等地考察,學習瓊麻栽培方式、採纖機器的應用等 ... 於 taiwanindex.nmth.gov.tw -

#84.屏東.恆春-瓊麻歷史工業展示館,鮮少人知道的秘境美拍聖地

Jul 19. 2020 17:53. 屏東.恆春-瓊麻歷史工業展示館,鮮少人知道的秘境美拍聖地,日式庭園造景好好拍,幽靜舒服的IG打卡點! 2722. 創作者介紹. 於 vivi0010.pixnet.net -

#85.瓊麻工業歷史展示區 - 大鵬灣國家風景區

瓊麻 工業歷史展示區是由日據時期設立的「恆春麻場」原有建築物如:曬麻場、自動採纖機房、倉庫、宿舍、日本神社鳥居等設施加以整修而成,期望能重現 ... 於 www.dbnsa.gov.tw -

#86.恆春半島的瓊麻工業(DVD) - 博客來

書名:恆春半島的瓊麻工業(DVD),出版社:內政部營建署墾丁國家公園管理處,作者:泰山傳播公司,出版日期:2003/06/01,類別:專業/教科書/政府出版品. 於 www.books.com.tw -

#87.瓊麻抽絲起高樓... 老在地解說恆春產業興衰 - 自由時報

受疫情影響,國旅重新興盛,恆春半島這幾個月人潮滿滿,不少遊客好奇恆春半島路旁的尖銳植物「瓊麻」,墾管處特別舉辦「說瓊麻、畫瓊麻」活動, ... 於 news.ltn.com.tw -

#88.瓊麻繩 - 大威製索股份有限公司

回首頁 >; 產品總覽 >; 瓊麻繩. 瓊麻繩. 瓊麻繩 點擊圖片放大. 商品名稱: 瓊麻繩. 更多商品. 麻繩工廠-瓊麻繩-分半-白. 麻繩工廠-瓊麻繩-2股3股. 麻繩工廠-瓊麻繩-分8 ... 於 www.daweiropes.com.tw -

#89.039瓊麻— 中航生態 - 交通部航港局

瓊麻 Agave sisalana Perrier ex Enghlm. 別名: 劍麻、鳳梨麻、衿麻科別: 龍舌蘭科介紹: 為多年生草本木質粗狀植物,株高可達3~10公尺,肉質,莖粗而短。 於 www.motcmpb.gov.tw -

#90.瓊麻Agave sisalana 龍舌蘭科-台北植物園館-農業知識入口網

瓊麻 Agave sisalana 龍舌蘭科莖短而不明顯:葉帶狀披針形,長l.3~1.6公尺,寬10~l2公分,先端銳,基都近於截形,革質,肥厚,綠色,... 於 kmweb.coa.gov.tw -

#91.憶瓊麻風華慢步悠遊永靖村 - 中時新聞網

恆春半島的瓊麻產業曾興盛一時,恆春鎮更闢建瓊麻工業歷史展示區,展現瓊麻的輝煌時代,墾管處將於12日在滿州鄉永靖村舉辦「結伴射麻裡-憶瓊麻風華」 ... 於 www.chinatimes.com -

#92.恆春地區瓊麻產業的興衰、轉型與影響 - Airiti Library華藝線上 ...

本文的主要目的在從人地關係的觀點來闡述分析恆春地區瓊麻產業文化的興衰過程與影響因素。研究成果發現1901~1957年為恆春地區瓊麻產業的引進奠基期,1958~1979年為繁榮 ... 於 www.airitilibrary.com -

#93.三月.自然|懷舊瓊麻,打造極簡暖質感 - 瘋設計

瓊麻 又稱劍麻,纖維質地堅韌,具有耐磨、耐鹽蝕及水濕的特點,曾用於居家生活乃至漁航業,如今更是家貓的蹭爪好工具,貓抓板、貓跳台,選這材質的就對 ... 於 www.fundesign.tv -

#94.莉朵花藝x大地農園60520-011 瓊麻絲白

60520-011 瓊麻絲白. 乾燥處理. 每包約40g. 自然植物產品,彎折掉落或顏色尺寸差異皆為正常現象,不屬於瑕疵範圍。 螢幕顯示或加工批次皆可能導致色差,圖片僅提供 ... 於 www.littlegirl.com.tw -

#95.瓊麻工業歷史展示區 - 臺灣國際醫療全球資訊網

追溯瓊麻產業盛極一時的歷史,等於巡禮恆春半島過去那段繁華風光。1901年,由美國 ... 隨著石化工業的興起,化學尼龍取代瓊麻原料,瓊麻產業日落西山,民國76年,恆春 ... 於 www.medicaltravel.org.tw