癌末護理之家的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張明志寫的 許自己一個尊嚴的安寧 和玉置妙憂的 瀕死的慰藉──臨終關懷師結合醫療與宗教之間的照護都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自寶瓶文化 和橡樹林所出版 。

國立嘉義大學 輔導與諮商學系研究所 李鈺華所指導 郭倩惠的 寵物依附、情緒調節與生活品質之相關研究 (2021),提出癌末護理之家關鍵因素是什麼,來自於寵物依附、情緒調節、生活品質。

而第二篇論文玄奘大學 應用心理學系碩士班 黃軍義所指導 陳俐君的 一個中年女子生命轉化的療癒敘說 (2021),提出因為有 童年逆境經驗、華人文化、靈性、療癒、自我敘說的重點而找出了 癌末護理之家的解答。

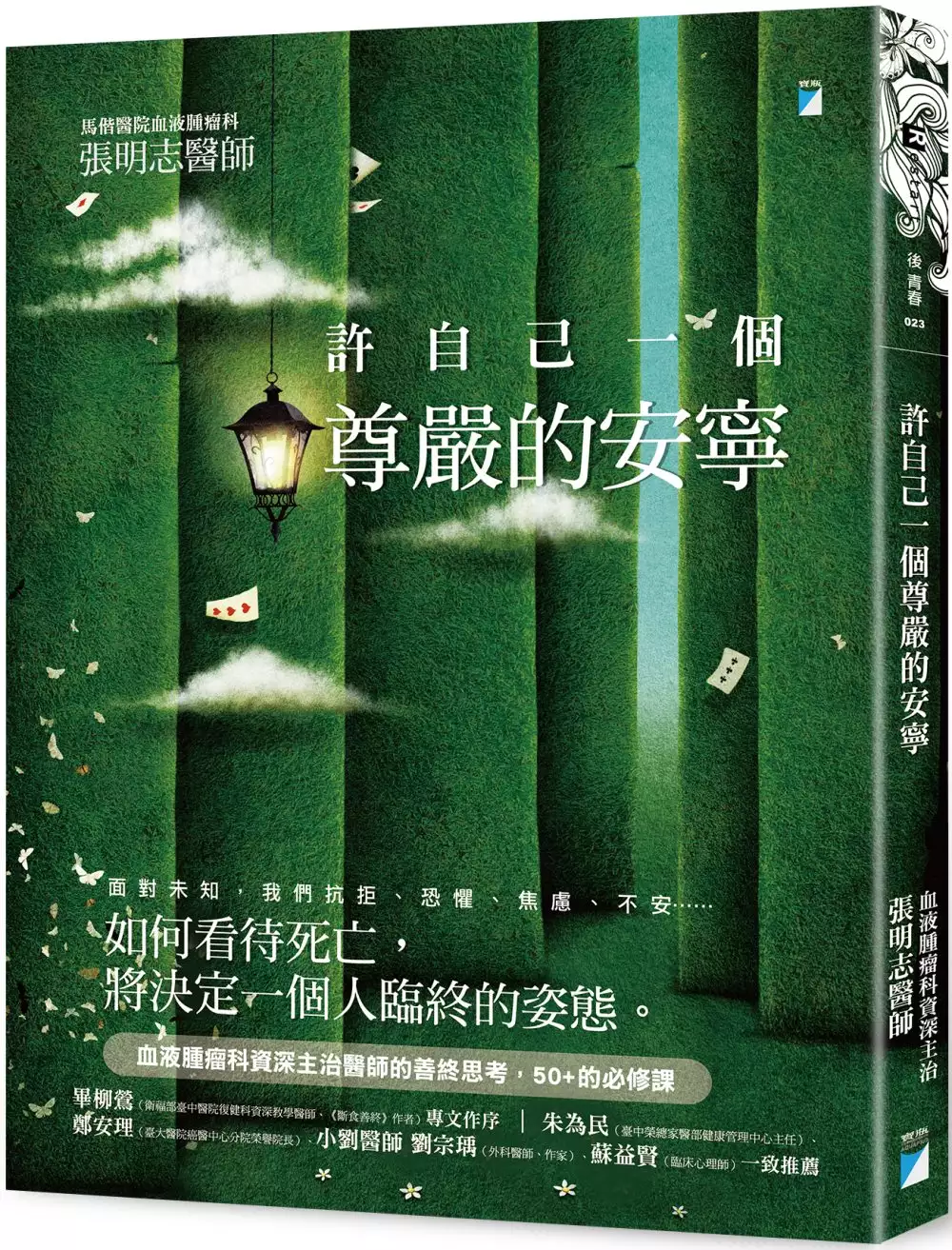

許自己一個尊嚴的安寧

為了解決癌末護理之家 的問題,作者張明志 這樣論述:

▍50+的必修課:馬偕醫院血液腫瘤科資深主治醫師的善終思考 ▍ 害怕死亡是出於對未知的恐懼。 只要預先修習生死學,沒有不可言說的議題。 多數人希望長壽,但人生無常,卻沒有多少人想得開。 我們是否也應先預習生死學? 不然,也該了解死亡的過程是怎麼一回事。 ──血液腫瘤科資深主治,張明志醫師 如何看待死亡,將決定一個人臨終的姿態。 「善終好走」就是尊嚴; 面對生命終點,給自己一份禮物。 當病症來敲門,我們如何應對不安與徬徨?若有幸治癒,如何不擔心會不會復發?又,若復發了,如何平復深受打擊的沮喪與無助?…… 臨床經驗長達四十年的張明志醫師經手過

無數癌症患者,對死亡的理解,超越醫學、科學層面,而有一套宏觀的哲學與倫理思考。他說,人生愈走到盡頭愈重要,就像表演單槓的體操選手,下槓的動作也要列入評分。 面對未知,我們抗拒、恐懼、焦慮、不安;如何看待死亡,將決定一個人臨終的姿態。書中懇切地提出,除了實質醫療行為,更重要的是建立不怕、不拒、不求,安定而清明的生死觀。當心靈有所歸依,對生死不羨慕、不勉強、不逃避、不執著,便能為自己鋪造一條尊嚴的安寧善終之路。 聯合推薦 ◎朱為民(臺中榮總家醫部健康管理中心主任) ◎鄭安理(臺大醫院癌醫中心分院榮譽院長) ◎小劉醫師 劉宗瑀(外科醫師、作家) ◎蘇益賢(臨床心理師)

__一致推薦 ◎畢柳鶯(衛福部臺中醫院資深教學醫師、《斷食善終》作者)專文作序:「善終」是「善生」的一部分,且可以讓活著的人無遺憾地繼續前進。本書從如何告知病人病情,到治療、安寧、臨終、人生哲學皆有詳盡的深入探討,以基督教、佛教和東西方哲學為基礎,堪稱是醫護和民眾在死亡學領域的完全指導手冊,更是一本智慧之書。

癌末護理之家進入發燒排行的影片

本集主題:「戰勝頭頸癌:專業醫師的全方位預防、治療與養護解方」新書介紹

訪問作者:陳佳宏 醫師

內容簡介:

當頭頸癌找上門,就算有口也難言!

仁心良醫守護在側,預防頭頸癌從日常做起

嘴破、耳鳴、鼻塞、喉嚨痛、流鼻血……

你以為的小感冒症狀,其實是身體發出的大警訊!

*早上起床第一口痰,竟然出現血絲?

*菸酒檳榔都不沾,為什麼還是得到鼻咽癌?

*只是聲音沙啞,卻已經口咽癌末期?

台灣第一本全方位預防頭頸癌,健康首選專論

在汙染日增、疾病近逼的時局下,癌症時鐘再次快轉,每個人都害怕成為下一個患者,到底要怎麼預防、提高警覺,才能搶佔先機,與癌症和平共處?

頭頸癌完整預防、照護守則──

警訊篇

◆口腔白斑、潰爛 ◆耳朵悶、脹、痛

◆不明腫塊 ◆喉嚨卡卡

◆聲音沙啞

醫療篇

◆早期一定要開刀嗎? ◆治療期間營養補充

◆化療必備條件 ◆大突破:免疫治療

◆化療的副作用

安寧篇

◆終止積極性治療 ◆正確安寧療癒護理

◆預立醫療決定 ◆醫病之間的安寧守護

作者簡介:陳佳宏 醫師

◎學歷:國防醫學院醫學系畢業

◎現職:

國防醫學院 助理教授

三軍總醫院血液腫瘤科 主治醫師

三軍總醫院安寧病房 病房主任

台灣癌症安寧緩和醫學會 副秘書長

台灣心理腫瘤學會師資及心理腫瘤專家

◎醫療專長:

頭頸癌症的化學、標靶及免疫治療

各式癌症治療與預防

血液疾病分子診斷

安寧緩和醫療

血液及骨髓移植

◎理念:傳遞預防、面對頭頸癌的正確觀念

◎榮耀:

2012年於三總澎湖分院期間深入社區,

同時規劃完善的安寧治療,獲頒澎湖榮譽縣民;

陸續受邀東森新聞台、健康醫療網、奇摩新聞、蘋果、自由、中時、中華日報等平面網路媒體等採訪曝光。

寵物依附、情緒調節與生活品質之相關研究

為了解決癌末護理之家 的問題,作者郭倩惠 這樣論述:

本研究旨在探討寵物依附、情緒調節與生活品質之相關研究。研究對象為20歲至50歲成年人飼主,採用問卷調查法進行,共回收有效問卷390份,研究結果以SPSS Statistics 28統計套裝軟體進行分析,經由描述統計、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析、Pearson積差相關分析與逐步多元迴歸進行統計分析。根據資料分析結果歸納如下:一、寵物依附:女性寵物依附程度顯著高於男性,31~40歲飼主對寵物依附程度高於41~50歲飼主,養狗者獲得心理慰藉和熟悉感高於養貓者,寵物數量3隻以上的飼主獲得的親密感大過於寵物數量1隻的飼主,單身/未婚飼主與寵物的親密程度高於已婚飼主。二、情緒調節:男性飼主運用壓抑

調節情緒顯著高於女性飼主,41~50歲飼主重新評估能力高於20~30歲飼主,飼養狗之飼主相較於飼養貓之飼主,更常使用壓抑策略調節情緒。三、生活品質:月收入達五萬以上之飼主,對環境範疇的滿度程度高於月收入10,001元~29,999元和月收入30,000元~49,999元之飼主,飼養經驗3~5年之飼主對於環境範疇的滿度程度高於飼養經驗1~3年之飼主。四、寵物依附、情緒調節與生活品質之關係:寵物依附與重新評估具有顯著相關,飼主對寵物依附程度越高,運用重新評估調節情緒能力越高;寵物依附與生活品質達低度正相關;重新評估與生活品質具有顯著相關,飼主運用重新評估調節情緒能力越高,對生活品質感受滿意度越佳。

五、寵物依附與情緒調節對生活品質有預測力,獲得部分支持,重新評估與親密對生活品質總分有正向的預測,壓抑對生活品質總分有負向的預測。根據以上結果,本研究提出相關建議,提供專業助人工作者以及未來研究者參考。

瀕死的慰藉──臨終關懷師結合醫療與宗教之間的照護

為了解決癌末護理之家 的問題,作者玉置妙憂 這樣論述:

當病人進入尋求靈性層面的支柱大於醫療照護的階段, 他們尋求的正是介於維續生存的醫療手段與死後宗教信仰之間的橋樑, 這也正是「臨終關懷師」存在的意義── 替瀕死的靈魂提供慰藉。 因為對於死亡的未知與恐懼, 人們常常避於面對, 連身為護理師的作者也曾經如此; 在照顧癌末丈夫的居家療養及臨終後, 她才因此瞭解臨終之人與家屬的身心變化。 癌末病人臨終之際沒胃口是正常現象, 想回家過自己最後想過的生活也是有可能的, 但家屬往往對此感到疑惑與憂心。 如果你是病人家屬,你會順從他的選擇,還是堅持著「為你好」的己見? 此時如果有第三方的人來傾聽臨終之人與家屬的心聲,或許雙方都能更加坦承面對各自的不同立場

。 瀕死的靈魂不只僅限於臨終之人, 精神疾病患者亦是如此, 只要是單靠醫療手段難以應對的人, 臨床宗教師便可以從精神層面給予他們適當地心靈撫慰。 這也是作者想要實現的,醫療與宗教不再只是平行線,而是形成一個相輔相成的交會點。 「當病人需要護理師的專業技能時,我就以護理師的身分提供服務; 當病人進入尋求靈性層面的支柱大於醫療照護的階段,我就以僧侶的身分陪伴。 隨時為病人提供當下所需的協助,乃是最好的做法。」──玉置妙憂 作者簡介玉置妙憂作者玉置妙憂身兼護理師、護理教師、照護經紀人與僧侶。出生於東京都中野區,專門大學法律系畢業。由於體會到丈夫「自然死亡」臨終樣貌的美好,因而頓悟出家,前往高野

山真言宗修行,成為僧侶。因有鑑於台灣有良善且成熟的臨終關懷師制度,於2015年起每年造訪台灣,學習相關的制度,也會跟隨臨床宗教師一同前往病人的家裡進行訪視。回日本後也致力於發展日本安寧療養制度,目前於小岩榎本診所擔任護理師,工作之餘也持續投入靈性照顧的活動。擔任「一般社團法人照護設計實驗室」代表人,舉辦讓子女學習「父母的看護與照護」之「養老指南班」,以及讓護理師、照護經紀人、照護人員、僧侶學習的「靈性照顧支援培訓講座」。亦舉辦各種演講與座談會等多元活動。著有《先將您的杯子盛滿吧!》(暫譯)(飛鳥新社)等書。譯者簡介洪玉珊政治大學教育行政與政策研究所碩士。旅居美國,曾任職於國會圖書館,現為自由譯

者。目前為止的人生和用字遣詞都充滿驚嘆號,認為生活就是要為了旅行、美食、電影、動漫和演唱會四處奔波。 序言 第一章 面對死亡時,身體和心靈會產生何種變化? 1. 臨終之人的身體和心靈會產生的變化 ① 臨終前三個月發生的事 ② 臨終前一個月發生的事 ③ 臨終前數日發生的事 ④ 臨終前二十四小時發生的事 2. 面對至親之人死亡,心靈產生的變化 ① 什麼事都不做就感到不安 ② 在「說不定還有救」和「可能已經不行了」之間徬徨不安 ③ 無法理解「前往另一個世界」這件事 ④ 即使能做的事情都做了,依舊感到後悔 3. 病人在自家

過世的後續工作 ① 聯絡主治醫師與家訪護理師 ② 為亡者更衣、調整姿勢 第二章 身為護理師的我,成為僧侶的契機 1. 丈夫告訴我:「不想再繼續接受治療!」 ① 明明還有其他的治療方式…… 2. 丈夫選擇在自家迎接死亡的二年期間 ① 並非決定「停止治療」,而是選擇「做想做的事」 ② 護理師的判斷基準不一定正確 ③ 將不可能發生的事,轉念當成「或許也有可能」 ④ 與周遭的人糾結是否「一定要住院」 ⑤ 丈夫臨終前的最後一週 3. 居家照護所需的環境 ① 居家照護的必需品 ② 有些病人不希望在自己的家裡過世

4. 決定「成為僧侶吧!」的那一天 ① 經過四十九天,萌生「出家吧!」的念頭 ② 由於不可置信的緣分而皈依真言宗 ③ 與「俗世」截然不同的修行生活 第三章 撫慰臨終之人的心靈 1. 剃度後,病人紛紛向我傾訴 ① 病人傾訴的並非身體的病痛,而是埋藏在心底的話 ② 從「護理師」轉變為「具備護理師資格的僧侶」 2. 以僧侶的身分面對臨終之人 ① 身兼護理師與僧侶的我 ② 與臨終之人對談 ③ 諮商師與臨床宗教師有何不同? 3. 為現代人解惑而開辦「養老指南班」 ① 無法接受父母過世的人其實非常多 ②

高齡聽講者的人數超出預期的原因 第四章 撫慰生者的心靈 1. 只依靠醫療、或只依靠宗教都尚有不足之處 ① 在醫療與宗教的交接點提供照護 ② 被賦予意義的事物就具有意義 ③ 醫療上的NO,並非佛教的NO 2. 發現每個人都是獨自一人的事實 ① 領悟到每個人都是徹底獨自一人的事實 ② 感受到死亡近在身邊,進而開始思考 第五章 醫療與宗教的交接點 1. 自古以來,僧侶即為醫者 ① 醫學曾是僧侶的基礎教育之一 ② 臨終前的醫療與念佛 ③ 僧醫的活躍與衰退史 2. 安寧緩和醫療病房(安寧療護醫院、機構)與

靈性層面的痛苦 ① 何謂安寧緩和醫療病房? ② 靈性層面的痛苦是什麼? ③ 是否有靈性層面痛苦的照護方式? 3. 由僧侶負責心靈療護,台灣的照護現況 ① 病人訴說:「看見腳邊豎立著光柱。」 ② 在醫院或自家都能與佛教合作 ③ 台灣與日本的臨床宗教師現況差異 後記 參考文獻 【作者序】致台灣的讀者們 我於2015年認識了大悲學苑的法師。我透過友人介紹,在日本拜會法鼓山的釋惠敏教授時得知「台北正在舉行由法師與護理師一同陪伴臨終之人的精神關懷活動。」便於次月踏上台灣的土地,前往拜訪這些法師。 25年來,我作為站在醫療現場的護理師,不斷思考「死

亡」的議題。2012年丈夫因癌症過世後,我開始專注於探求「對於臨終之人的精神關懷」。那時,我遇見了大悲學苑的法師們。 大悲學苑的活動讓我非常震驚。醫療與宗教協力合作,人們在日常生活中接受「死亡」,哀悼的同時也尊重「死亡」。臨終之人與家屬得到精神關懷的大力支持。這一切,在我居住的日本全都聞所未聞。 從那時之後,我便經常拜訪台灣,在法師的指導下學習。2019年,我做好充分準備後,於東京成立大慈學苑。想當然爾,大慈學苑遵循的是大悲學苑的活動模式。我希望在日本實踐法師們創建的美好活動。我懷著這股信念投入推廣。 我在日本實施精神關懷的訪問活動,與台灣有很大的不同。台灣法師的主要協助對象是臨終病人,但大慈

學苑接受的協助請求有四成為精神疾病患者。如何實踐精神疾病患者的精神關懷,對我而言是個全然未知的世界,亦是一項挑戰。 活動伊始,請求協助的案件寥寥無幾。然而,現今我們正全力回應一般家庭、普通醫院、安寧治療院所、精神病院、醫療機構、護理大學及高中等來自各地的協助請求。 透過在日本推行活動,我感覺「死亡」在日本仍舊是個禁忌話題,無論從社會的角度或個人的立場,人們依然不知道該如何面對臨終之人。在這方面,我覺得日本遠遠落後於台灣。 我在本書中介紹了日本大慈學苑的活動內容,在精神病學領域內實踐宗教精神關懷的過程,以及我在日常活動中體會到的感受。本書只是一位日本護理師僧侶的經歷,若您有時間翻閱本書,便是我的

榮幸。 大慈學苑今後也將持續追隨台灣大悲學苑的步伐,不斷努力進步。 最後,我要向法鼓山釋惠敏教授、大悲學院宗惇法師、道濟法師、王浴阿長女士,以及迄今為止支持我的諸方大德獻上由衷的感謝。 我誠心祈望新型冠狀病毒的疫情盡快解除,早日迎來能夠再度拜訪台灣的那一天。 我在日本的天空下為台灣人民的健康與幸福祈願。謝謝。

一個中年女子生命轉化的療癒敘說

為了解決癌末護理之家 的問題,作者陳俐君 這樣論述:

本研究旨在探討傳統社會文化與童年逆境經驗如何影響研究者的自我認同及其之後的婚姻與生涯。並藉由書寫回顧與討論分享,來了解靈性與心理諮商等修正性經驗療癒創傷的歷程。最後希望可以從中看到研究者的蛻變與轉化。 文獻的部分包含了童年逆境經驗的探討、華人家庭文化的研究、靈性,以及創傷療癒的部分。 本研究是採用自我敘說的研究方法。研究者透過相關的照片、圖檔、諮商紀錄、回憶,以及與相關人物對話來敘說自己的生命故事。研究者將自己的生命故事分為五個部分來陳述:第一個部分是研究者的家庭背景;第二個部分是童年經歷;第三個部分是成年後的婚姻狀態;第四個部分是生涯轉換的過程;第五個部份是研究者在各個面向的療癒經歷。

在敘說之後,研究者看到了家族中代代相傳的文化與道德規範的束縛,以及害怕衝突的聽話順從。而這些過往的經驗讓研究者自己的內在跟著呈現嚴重分裂的狀態。為了求生存、被接納,從外面內化進來自我批判的聲音與不斷討好的性格掩蓋了真實的自我,讓個體無法健全成長,開始出現各種身心症狀,並影響著個體的人際關係和未來發展。好在後來有新的修正性經驗介入,讓研究者經驗到無條件的尊重與接納,進而可以重新建構對自我的認同。並且透過角色楷模學習,重新去了解如何關愛自己和別人。當研究者內在的分裂可以被愛與慈悲擁抱和接納時,真實的自我終於可以現身,分裂的各個部份也終於可以整合。 對於過往的總總,研究者也在敘說和分享的過程中,更能

去理解和體諒每個人處在歷史文化脈絡下的感受和行為。因為懂了,所以可以涵容。研究者不再責備自己無能,也不再怨恨別人的拒絕或操控,能重新與自己和別人和睦共處。關鍵字:童年逆境經驗、華人文化、靈性、療癒、自我敘說