石化產業的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦亞莉.霍希爾德寫的 家鄉裡的異鄉人:美國右派的憤怒與哀愁 和盧建彰的 空烏都 可以從中找到所需的評價。

另外網站關務署邀請石化產業專家學者舉辦教育訓練精進關務人員貨品 ...也說明:石油為主要能源之一,大部分石油產品如天然氣、石油腦、液化石油氣(LPG)、汽油、煤油、柴油、航空燃油及燃料油等,都是今日極重要的燃料。

這兩本書分別來自群學 和三采所出版 。

國立臺灣科技大學 企業管理系 張順教所指導 周禮村的 企業轉型與多角化經營策略 -以C貿易(股)公司為例 (2021),提出石化產業關鍵因素是什麼,來自於企業轉型與多角化、經營策略、範疇經濟。

而第二篇論文國防大學 政治學系 顏錦標所指導 魏弘武的 共軍機艦繞臺事件對軍事訓練役新兵轉服志願役意願影響之研究 (2021),提出因為有 心理威懾、共軍機艦繞臺、從軍意願、需求層次理論的重點而找出了 石化產業的解答。

最後網站頁岩氣發展衝擊下能源和石化產業因應策略探討 - 北美智權則補充:(2)在石化產業方面,應積極投入研發生產與頁岩氣資源國家差異化的產品。由於濕頁岩氣(wet shale gas) 含有約10-20%的乙烷、丙烷、丁烷等,可以經過裂解和 ...

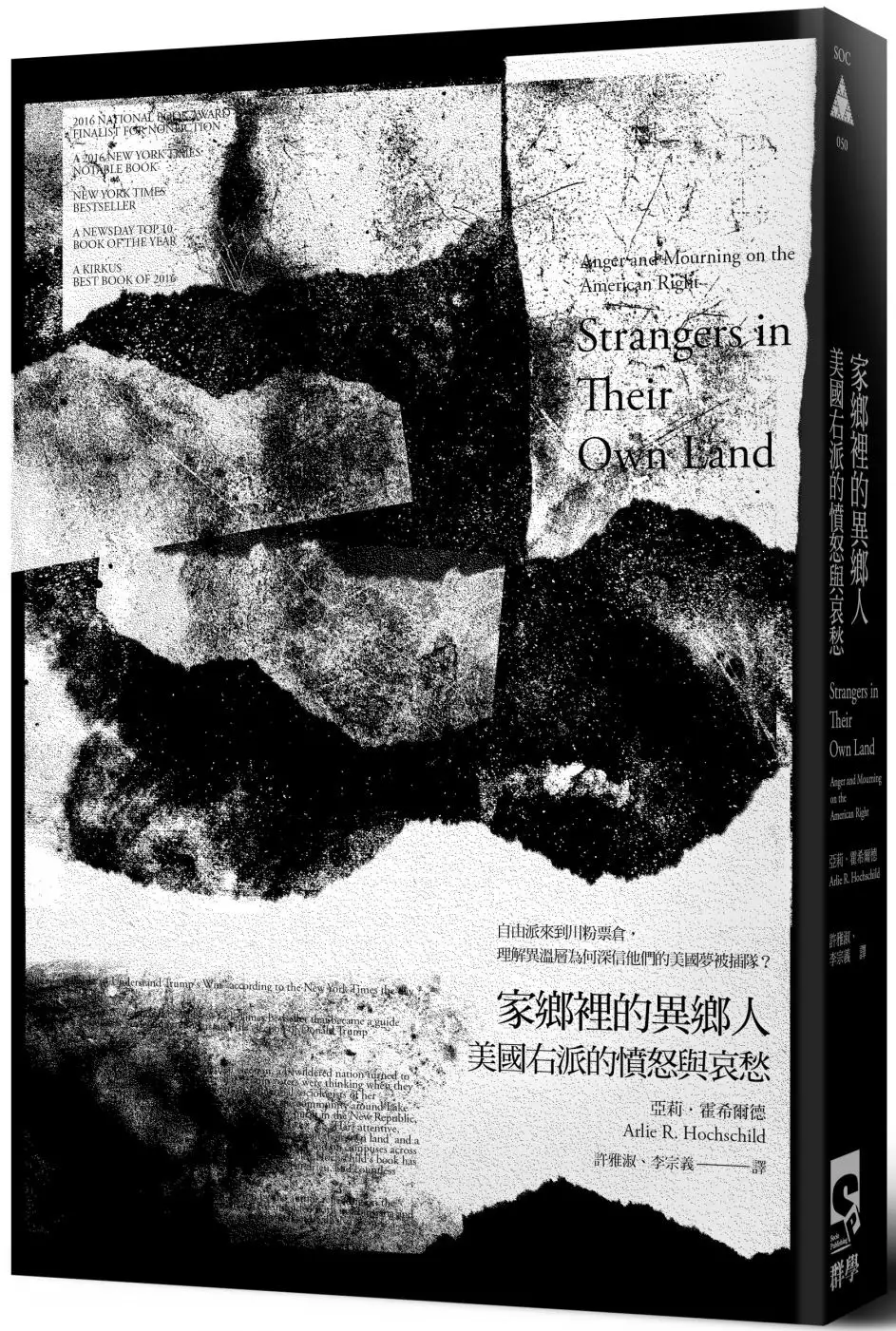

家鄉裡的異鄉人:美國右派的憤怒與哀愁

為了解決石化產業 的問題,作者亞莉.霍希爾德 這樣論述:

自由派來到川粉票倉,理解異溫層為何深信 他們的美國夢被插隊? 跨越政治分歧的暖心鉅作 同理卻不流於濫情,厚實敘事搭以深刻分析 ★本書榮登紐約時報暢銷書榜 2016年,川普以政治素人之姿當選美國總統,媒體界譽之為黑天鵝效應,而自由派則視之為平權運動的反挫。社會學家霍希爾德(Arlie R. Hochschild)造訪路易斯安那州,該地是茶黨(Tea Party)運動的重鎮,孕育出無數死忠的右派群眾,堪稱川普現象的推手。作者發現,她這些右派朋友的主觀感受,和他們的客觀處境往往相互矛盾:他們明明是環境污染的直接受害者,卻否認氣候變遷;他們明明是最需要福利救助的社會底層

,卻反對「大政府」又支持大企業。這種弔詭從何而來? 這些底層右派白人的生命故事,透露出他們感受的根源。右派原本自認能順利追逐美國夢,但在聯邦政府干涉下,讓他們覺得遭受移民、女人、黑人等弱勢群體的「插隊」。對稅收的偏惡、對信仰的忠誠,與對國族榮譽的驕傲,是右派政治理念的三大支柱。但如今,政治正確的風氣卻讓他們飽受圍剿與嘲諷,不敢說出內心感受,使他們的處境宛如家鄉裡的異鄉人,直到敢言的民粹領袖川普為他們出一口氣。 雖然作者Hochschild在諸多議題如同婚、環保和右派站在相反立場,但她並不放棄跨出同溫層的希望。透過貼近底層右派群眾的生活,作者期盼能為政治分裂日益嚴重的社會,搭起一

座相互理解的橋樑。在這個全球吹起右翼民粹主義旋風,進步派卻視為「大倒退」的時代,本書的出版可謂再及時也不過。 佳句摘錄 ▋茶黨的擁護者似乎是從三條路線走向討厭聯邦政府之路,一是宗教信仰(他們覺得政府排擠教會),二是痛恨課稅(他們認為稅率太高且累進太多),最後是讓他們失去光榮感的那些衝擊。 ▋路州的石油業或許能代表保守派追求的經濟成長策略,也就是「低成本競爭」策略。藉著禁止工會、給予較低工資、公司退稅和實施寬鬆的環境法規,吸引業者把他處的現存產業轉移到自己的州。至於「高成本競爭」策略,則是透過創造具吸引力的公共部門來刺激新工作產生,像加州的矽谷。 ▋工廠管理者最佳的

行動方針不是改變有抗拒心的居民想法,而是尋找不可能抵抗的居民。 ▋沙夫想要的是身處溫暖、互助合作的團體之中的感受,他認為政府剝奪了那份感受。 ▋人民想實現美國夢,但是出於各式各樣的理由,他們覺得自己被人拉住,這使得右派感到沮喪、憤怒且被政府出賣。種族是這個故事的核心。 ▋貧窮的白人變成多餘的勞力,他們被邊緣化,背著一些粗魯無禮的綽號,像是白色垃圾(white trash)、死白人(po buckra)。 ▋川普在演講中談到,「伊斯蘭教裡頭有仇恨基督徒的元素」,也說自己打算禁止所有穆斯林進入美國。川普幾乎每次造勢都會指著抗議者,有時會將他們妖魔化並要求把人趕走。

▋左派注意的是私部門、頂層階級的1%,還有剩下99%之中輪廓逐漸清楚的下層階級。這是自由派的引爆點。右派認為公部門是「接受者」(takers)的專屬服務櫃臺,這群接受他人施恩之人愈來愈多且不事生產。 【右派受訪者們怎麼說】 「我們投票給相信聖經的候選人。」阿瑞諾夫婦 「漏油事件讓我們難過,但暫停鑽油讓我們生氣。」路易斯安那州居民 「我不喜歡政府付錢給未婚媽媽生一大堆孩子,也不支持優惠性差別待遇。」韋斯特萊克(Westlake)市長哈迪 「那是政治正確(PC),我不喜歡這樣。如果我不同情那個小孩,我不想有人因此指責我是壞人。」福音歌手麥當娜

「如果你想當同性戀,那就去吧!但請做個一般人,去上班、除草、釣魚,你不必在山頂上大吼大叫。不要逼我改變,也不要因為我不改變就罵我頑固。」團隊至上者珍妮絲 「污染是我們為資本主義做出的犧牲。」膜拜者賈姬 「隨著管制過多,政府幾乎是在替我們過生活,你不再是你自己了,而是政府的樣子。」牛仔唐尼 「為什麼把環境議題丟給左派?這應該也是我們的議題。」叛教者沙夫 本書特色 ◎資料兼具深度與厚度,歷時5年、訪談60名報導人、累積4000多頁逐字稿。 ◎人物描寫充滿立體感,充分連結個人煩惱與公共議題,呈現社會學式的想像,適合用作人文社科的通俗讀本。 ◎對自詡進步左

派,卻苦於將理念傳達給不同背景的朋友,本書作者親身力行如何打破同溫層,搭起相互理解的橋樑。 ◎為什麼弱勢的群體反而常支持傾向挺大企業、加劇社會不平等的右派政黨?這是個全球性現象,亦可見於台灣,而本書進行了極深入的實地考察。 ◎強調情感在政治中的角色,而非只看見經濟利益。在民粹的年代,此種切入角度已成為顯學。 ◎欲瞭解BLM(黑人的命也是命)運動興起的時代背景,本書對茶黨、川普、美國南方白人的分析,提供了種族議題的絕佳參照。 ◎以路易斯安那的石化產業為例,打破「環保與經濟」非此即彼的虛假二分。 ◎對於必然伴隨全球資本主義而來的「犧牲體系」,本書展開了深切的反省,有助於我們思索

底層與右派的論述如何結合。 ◎戳破保守派的諸多迷思與意識形態: (X)政府補貼工業有助於增加就業機會 (O)並無明確證據支持這點;新的就業機會也多半外流給移工,而非居民 (X)提高福利,依賴福利的人就不會工作 (O)許多領社會福利的人仍有工作在身,事實上窮忙族靠福利補貼維持收入,反而應被視為政府施惠給企業的福利 各界讚譽 藍佩嘉(台灣大學社會學系特聘教授) 假如我們這個時代重要的政治問題可以概括到「川普」這個名字,答案就在亞莉.霍希爾德這本精彩的新書。作者是一名出色的社會學家,卻兼具小說家的敘事技巧,她精心刻畫了一個引人入勝的故事,裡頭的人物飽滿而複雜,

每一位都承載了精彩的個人經歷。所有的故事合在一起,為這個撲朔迷離的政治時刻,提供一幅迫切且清晰的畫面。這是一本論述有力、充滿想像力的必讀之作,出版的正是時候。──馬克.達納(Mark Danner),《螺旋:困在永世之戰》(Spiral: Trapped inthe Forever War)作者 霍希爾德進入一個跟她所處的加州柏克萊自由派領地截然不同的世界,進入美國政治上右派的心臟地帶,瞭解保守派白人藍領階級眼中的美國。作者帶著同情和同理心,挖掘出賦予這些人生命意義與面貌的敘事,解釋了他們的政治信念及其他諸多面向。任何想瞭解現代美國的人都該讀這本迷人的書。──羅伯特.萊許(Robert

B. Reich),加州大學柏克萊分校公共政策校長講座教授 霍希爾德向來以不濫情的同理心聞名,她深入癌巷探索政治行動主義者的核心悖論:這群人瞭解石化產業已經摧毀他們的環境,有時甚至摧毀他們的生活,但他們仍然是自由市場資本主義的熱情捍衛者。這大概是目前美國政治中最重要的主題,而她也是剖析此事的最佳人選。每個故事、每個人物、每一頁都令人著迷,從故事中浮現的分析則極具啟發性。──芭芭拉.艾倫瑞克(Barbara Ehrenreich),《我在底層的生活》作者 作者試著翻越「移情之牆」並真正瞭解政治對手的感受,因而給我們畫了一條很重要的路線圖,讓我們可以跨越美國政治地貌深深的鴻溝,

也讓美國民主的承諾煥然一新。對於在政治上還不打算放棄的每個人,此為必讀之書。──瓊恩.布雷迪斯(Joan Blades),Livingroomconversation.org網站的共同創辦人。 霍希爾德的作品一直都來得正是時候且切中需求,從對於情緒勞動的再現,再到這本深入感受右派核心的作品。《家鄉裡的異鄉人》做了很少有人敢做的事:認真看待政治之中情感的角色。──莎拉.賈菲(Sarah Jaffe),《不可避免的麻煩:美國人的反抗》(Necessary Trouble: Americans in Revolt)作者

石化產業進入發燒排行的影片

主持人:陳鳳馨

來賓:丁學文

主題:一週國際經濟趨勢

📌《經濟學人》Israel and Palestine 談以巴衝突的前因後果

📌《倫敦金融時報》A turning point for Big Oil 談全球石化產業的大轉折

📌《經濟學人》The coming capex carnival 談全球企業資本支出的大爆發

📌《經濟學人》Chasing Chinese assets 追逐中國的資產

節目時間:週一至週五 07:00-09:00am

本集播出日期:2021.06.02

#陳鳳馨 #TheEconomist #一週國際經濟趨勢

🔔 圖片取自:The Economist

https://www.economist.com/weeklyedition/2021-05-29

📣 更多 #財經起床號 專題影音:https://bit.ly/2QvBR55

🔍 馨天地

Apple Podcast:https://apple.co/3uVbXdQ

KKBOX:https://bit.ly/3bezcYP

Spotify:https://spoti.fi/3beL7pj

-----

訂閱【豐富】YouTube頻道:https://www.youtube.com/c/豐富

按讚【豐富】FB:https://www.facebook.com/RicherChannel

▍九八新聞台@大台北地區 FM98.1

▍官網:http://www.news98.com.tw

▍粉絲團:https://www.facebook.com/News98

▍線上收聽:https://pse.is/R5W29

▍APP下載

• APP Store:https://news98.page.link/apps

• Google Play:https://news98.page.link/play

▍YouTube頻道:https://www.youtube.com/user/News98radio

▍Podcast

• Himalaya:https://www.himalaya.com/news98channel

• Apple Podcast:https://goo.gl/Y8dd5F

• SoundCloud:https://soundcloud.com/news98

企業轉型與多角化經營策略 -以C貿易(股)公司為例

為了解決石化產業 的問題,作者周禮村 這樣論述:

企業轉型與多角化經營策略的議題,一直以來是企業主與管理者所面臨的最大考驗與挑戰,也是策略管理學界重要的研究課題。本研究擬以國內老牌的化工貿易商~C貿易公司為個案,將其過去50餘年來在化工產業的事業發展軌跡,進行深度的質化分析,期盼能對於企業轉型與多角化經營策略邏輯及方向,提出加值的見解。本研究首先針對C貿易公司主要涉入的各種產業,例如對於石化產業/塗料、樹脂、塑料、電子材料及PU等產業,提出產業結構分析及C公司所扮演的角色。身為『CM集團』成員之一,與該集團各事業主軸的相互連結關係,解析該集團多角化相關資源布局與策略活動,並結合每一階段的外部環境變化,尋找出不同時期所建立之轉型及多角化經營策

略,從而勾勒出C貿易公司成長的歷程與轉型發展關係,並解析如何從傳統石化進出口貿易業務,逐步跨足多角化企業經營領域。以範疇經濟(economics of scope)的理念,利用母公司的原有財會及經營團隊為基礎,向外拓展多角化關聯性事業(例:投資電子化學品配方廠,替客戶提供客製化配方原料,避開同業競爭,製造不可輕易被取代的商品,提高差異化的附加價值)。可借由自家團隊原班人馬與投入的新事業團隊結合,擴大公司整體經營綜效,除了降低成本並實現多重收益的價值!透過此一系列分析、整理過程,本研究發現企業轉型策略之形成是意識到汰舊換新及外部機會之存在,評估企業所擁有的核心能力是否能適時掌握外部機會,以及如何

培育人材及優秀團隊以克服各種環境限制,找出企業關鍵成功因素,為未來企業多角化經營奠定良好的根基。

空烏

為了解決石化產業 的問題,作者盧建彰 這樣論述:

構思五年!全台最會說故事的廣告鬼才導演 盧建彰的原創傑作! 任何世上的問題都會得到重視,只要它變成你的問題時。 你有勇氣看看天空嗎?你有勇氣看看家人的天空嗎? 不要覺得這是別人家的事,因為天空是相連的。 你那邊天空如何呢? 青綠色的農田,看起來像一幅畫,一幅水墨畫,只是,裡面有死亡的氣息。 在這廣闊的土地,人,一直在減少,唯一增加的,是PM2.5...... 籠罩在島上的霧霾,有如惡靈,隱約透著死亡的氣息。當事件以失蹤、死亡揭開序幕時,真相卻被推往團團迷霧之中。這部台灣難得一見的空汙議題小說,廣告導演盧建彰以廣告人特有的細膩洞察,對於文字的提煉更推展了

閱讀深度。這耗費五年時間完成的反思之作,揭示環保和經濟間的角力賽,只是過程裡,承受不起、受傷最深的,永遠都是底層的人…… 如果我們認真相信,守護家庭的重要,我們認真在意,家人是我們珍貴的資產, 那我們怎麼可以不在乎家人活在什麼樣的世界? 當綁匪不要贖金,企業家不在乎利益,他們要用多少的代價,才能換取一片清澈的天空? 家住煉油廠附近的男孩,熱愛跑步,人生正要開始,卻因肺腺癌18歲驟然離世。 男孩託夢,要父母親快點離開故鄉,逃到空氣較好的山上生活...... 男孩的爸爸,與集團接班人,也就是當年受政府委託建造煉油廠的

男人的兒子碰面, 接班人很誠意地想幫助他們,因為他相信,也熱愛跑步的父親,絕對不想看到今日煉油廠帶來的那一片汙濁天空。 只是,一個是純樸的鄉民,一個是企業接班人,18歲男孩的死亡,接班人跑步途中突然失蹤, 如何讓這兩位看似對立,同樣身為人父人子的男人,付出死亡為代價,找回他人遺忘的良知? 各界好評、誠懇讚推!(依姓氏筆畫排列) 王師 牽猴子整合行銷總監 冬陽 推理評論人 呂冠緯 均一教育基金會董事長 何榮幸 報導者文化基金會執行長 林予晞 演員 林立青 作家 林錦昌 文化總會秘書長 周慕

姿 心理師/《情緒勒索》作者 胡采蘋 財經專家 臥斧 文字工作者 張鈞甯 演員 黃益中 公民教師/《思辨》作者 鄧惠文 榮格分析師/精神科醫師 劉安婷 「為台灣而教」創辦人暨董事長 鄭宜農 獨立音樂家 對我而言,「推理小說」是一種裝納的「容器」。 多數人的印象是,推理故事裡需要一具以上的屍體、驚悚緊湊的情節、聰明且容許傲嬌的神探、狡詐但終得伏法的罪犯云云,帶來娛樂性的閱聽滿足而不要說教式的沉重控訴。這樣的看法不能算錯,也是這個類型之所以大眾化的重要組成元素,只不過創作者還可以有更大的企圖與想像,利用這個容器來說一個好故事。 盧導的《空

烏》一書,就是最好的體現。 打從去年(二○一九)十一月,與盧導在何嘉仁書店「喀書塾」讀書會活動一起聊過美國作家勞倫斯.卜洛克的作品後,就深深期待他能在三年前出版的《藥命》之後再寫一本具推理味的故事。請注意,我說的是「具推理味」的故事,因為從盧導過去的影像作品以及論及創作(包括文案力、創意力、故事力等)的文章中,我認為推理二字是個侷限的標籤,不能代表他書寫的核心。不過,當我收到《空烏》的推薦邀約、閱讀完書稿當下,便決定要以「推理評論人」的身分來定義(位)盧導的推理書寫位置。 在推理小說這個容器裡,作者於《空烏》填入了兩個老元素:綁架與復仇。綁架是一種手段,綁匪與肉票的關係、罪犯與偵探或警

方的鬥智具備前述大眾期待的要素;復仇則是一連串的籌畫及行動,在明瞭法律刑責的狀況下罪犯依然執意施行的強烈動機,最終必須引發讀者的滿腔共鳴。 有趣的是,盧導賦予這兩個老元素新的活力──綁架不僅是書中角色的遭遇,亦是閱讀這個故事的你我正默默承受的現實;讀者並非這齣復仇劇的旁觀者,作者正用力搖撼你我的雙肩大聲詢問:為什麼不反抗?為什麼不發聲?為什麼縱容這一切? 作者透過擅長展現人際互動的筆法來構築這個故事,期間穿插謎團線索的鋪排及事實真相的揭示,夾雜獨有的幽默與倏地降臨的傷悲,引領讀者走進他虛構卻又再真實不過的世界裡感受思索。故事的結尾並沒有標準答案,也沒有指引接下來該怎麼做的學習單,或許只

要問自己一個問題就好:在這個容器裡,你看見了什麼?── 冬陽/推理評論人 K導演除了剝開迷霧精彩破案,更用心良苦鋪陳產業轉型之道,誠摰推薦給石化產業的眾集團深思,讀者也可與《煙囪之島》共讀。──何榮幸/《報導者》創辦人、執行長 我們好像在一座諾亞方舟上,乘載著人類與地球的希望與未來,但船該駛往那個方向去,大家都各自有不同想法。我跟盧導的思路大概算是相近的類型,每天關注世界、每天焦慮,長長的頭髮便隨著自己的意志恣意飛舞。是要上街抗議呢?還是要投身政治直搗權力中心?想了很多,可惜目前這些選項,對無論如何心裡都有巨大的浪漫的我們來說,似乎就被排序到後面了。盧導希望透過寫書、拍作品的方式

讓世界變得更善良,一如我希望用演戲與攝影讓世人做出更多美好的選擇,也許迂迴,但非常由衷。── 林予晞/演員 最會說故事的鬼才導演帶來最有溫度的推理小說,從一件懸案帶出對階級的批判、環境的關懷。而我做為應該要對許多現狀負疚謝罪的「上一代」,讀著此書也不禁產生了無以名狀的、對年輕一代的虧欠感。 無論你是關心這塊土地的台灣人,或是企業大老闆,都應該讀一讀這本書,在Kurt的文字中找到自己的社會使命,推理小說原來也可以很「勸世」。── 林錦昌/文化總會祕書長 深刻的文字,刻劃出真摯動人的情感與暴露出台灣社會的真實問題,振聾發聵,一本建立於真實世界與有血有肉之人的社會寫實推理小說──

《空烏》。── 周慕姿/心理師、《情緒勒索》作者

共軍機艦繞臺事件對軍事訓練役新兵轉服志願役意願影響之研究

為了解決石化產業 的問題,作者魏弘武 這樣論述:

本研究旨在探討新媒體報導中共軍機艦繞臺新聞,對軍事訓練役新兵之威懾感受度與轉服志願役意願之影響。在過去研究得知,從事職業軍人這份職業可以獲得經濟上的保障,生活得以溫飽滿足生理需求;亦有研究指出,從軍得以滿足自我實現的需求,實現保國衛民的理想。因此,依據Maslow需求層次理論的觀點,在得知個體為了滿足最基礎的生理需求或為了滿足最終的自我實現需求而從軍後,可以推論需求層次中的各個階層均為從軍意願的動機。本研究發現新兵接觸新媒體報導中共軍機艦繞臺事件的時間越多,將加深心理威懾感受度,而使新兵認為中共以武力犯臺的機率大為提升,戰事的爆發,將使得職業軍人這份工作會有生命安全上的威脅。當安全需求不再獲

得滿足,將導致部分新兵從軍意願降低,進而影響國軍招募成效,間接削弱國軍戰力。本研究探討軍事訓練役新兵,在頻繁接觸中共軍機艦繞臺新聞後,所可能遭受的影響,以供國防部相關部門未來在推行招募政策時之參考。

石化產業的網路口碑排行榜

-

#1.台灣石化產業對經濟的貢獻

隨著經濟發展,塑膠加工業及化纖業. 的擴充對石化原料需求日益增加,長春石化、台化、台聚、李長榮、中石化等公司相繼設廠,. 政府便指示中油公司規劃第一座輕油裂解工場以 ... 於 ejournal.stpi.narl.org.tw -

#2.石化及塑橡膠產業 - 財報狗

石化產業 是指以石油或天然氣為原料,來製造化學品的產業,其成品稱為石化產品。台灣三大主要石化產品為塑膠、合成纖維,以及合成橡膠。 石化產業是一個和民生具有高度 ... 於 statementdog.com -

#3.關務署邀請石化產業專家學者舉辦教育訓練精進關務人員貨品 ...

石油為主要能源之一,大部分石油產品如天然氣、石油腦、液化石油氣(LPG)、汽油、煤油、柴油、航空燃油及燃料油等,都是今日極重要的燃料。 於 www.mof.gov.tw -

#4.頁岩氣發展衝擊下能源和石化產業因應策略探討 - 北美智權

(2)在石化產業方面,應積極投入研發生產與頁岩氣資源國家差異化的產品。由於濕頁岩氣(wet shale gas) 含有約10-20%的乙烷、丙烷、丁烷等,可以經過裂解和 ... 於 www.naipo.com -

#5.石化產業興盛百年氣候變遷逼迫轉型 - 華視新聞網

石化產業 在20世紀興起,供應人類社會發展,最需要的能源。但是到了21世紀,堪稱天之驕子的石化產業,卻面臨必須轉型的壓力。究竟在氣候變遷壓力下, ... 於 news.cts.com.tw -

#6.中國石化產業大幅擴張台化董座洪福源:逃離紅海、邁向藍海是 ...

記者張慧雯/台北報導〕新接任台化(1326)董座洪福源首先面對的挑戰就是中國石化產業大幅擴產,他表示,對台化來說,石化產品目前看起來PTA會比較 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#7.石化產業 - 環境資訊中心

為展現石化產業落實工業安全自主管理的決心,台灣區石油化學工業同業公會於9月28日台北國際會議中心舉辦「石化產業溝通平台啟動宣示」活動,由經濟部林全能次長、經濟 ... 於 e-info.org.tw -

#8.海峽兩岸最大石化產業合作項目建成投產--經濟·科技

古雷煉化一體化項目是全國七大石化產業基地古雷石化基地的龍頭項目。2016年1月,經福建省發改委核准,該項目由中國石化福建煉油化工有限公司和台資企業旭 ... 於 finance.people.com.cn -

#9.化材系舉辦「台灣石化產業的現況與未來」小型論壇圓滿成功

論壇首先由吳董事長回顧台灣石化產業的發展,特別是台灣石化合成公司的成立經過,他述及當年從成大化工系畢業後,即到了日本東京大學研究高分子,當時 ... 於 cdn.thu.edu.tw -

#10.石化產業造成的空氣污染 - 打狗高雄|歷史與現在

然而,石化產業雖對我國經濟發展貢獻頗多,其所連帶產生的污染亦頗為驚人。 ... 石化產業常見的空氣污染物有以下幾種:(一)粒狀污染物、(二)硫氧化物、(三)氮 ... 於 takao.tw -

#11.榮化被收購點出石化產業窘況| 經濟日報 - 遠見雜誌

從榮化被國際私募基金收購一事,石化業點出產業窘況,包括有空汙總量限制、五輕關廠導致上游原料不夠、環評程序冗長造成大型投案停擺和大社石化工業區 ... 於 www.gvm.com.tw -

#12.石化產業力拚減碳勤業眾信:四因素推動轉型 - 聯合新聞網

勤業眾信聯合會計師事務所今(1)發布《2030減碳展望-石油、燃氣與化學產業》報告,內容指出,共有四大因素正在促使相關產... 於 udn.com -

#13.石化業定義與範疇

石化產業 是指以石油或天然氣為原料,製造化學品的產業,其製成品稱為石化產品。石化產業的範疇,不包括石油、天然氣、汽油、輕油等原料,涵蓋生產乙烯、丙烯、丁二烯、 ... 於 www.pipo.org.tw -

#14.只有數據不夠看邊緣運算監控大獲石化產業青睞 - DigiTimes

石化 業屬於資本密集產業,不僅產值龐大而且製程繁複,一旦生產設備出現無預警故障,造成整體產線停擺,就極有可能帶來龐大損失。 於 www.digitimes.com.tw -

#15.同業股價表現-石化-石化業-台股-MoneyDJ理財網

股票名稱 最後交易日期 收盤價 漲跌 漲跌幅 近一週報酬 近一個月報酬 近二個月報酬 近三... 1301台塑 2021/11/24 106.00 1.00 0.95% 0.00% ‑3.64% 0.00% 6.96% 1303南亞 2021/11/24 86.40 0.80 0.93% 0.93% ‑2.26% ‑5.37% 1.77% 1304台聚 2021/11/24 33.55 1.20 3.71% 0.60% ‑6.81% ‑13.86% 7.70% 於 www.moneydj.com -

#16.2021年第一季我國石化產業回顧與展望

... 較2020年Q4成長36.4%,帶動下游產品價格;加上2021年Q1各國開始施打疫苗,有利市場活動回溫、帶動下游需求提升經濟活動,因此整體石化產業產值成長。; 於 www2.itis.org.tw -

#17.環境汙染專題報導(三):石化產業造成的空氣污染 - 科技大觀園

石化產業 常見的空氣污染物有以下幾種:(一)粒狀污染物、(二)硫氧化物、(三)氮氧化物、(四)揮發性有機物(Volatile Organic Compounds,以下簡稱VOCs),其中以VOCs ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#18.未提供相片說明。 - Facebook

實際、可行,台灣石化產業徹底轉型不是空話!... ... 精采方案內容請見http://www.greenparty.org.tw/news/20140824/167 石化業六大項轉型方案>>> 1. 於 zh-tw.facebook.com -

#19.高科大招生資訊網 - 國立高雄科技大學

進修招生 進修部. 四技. 申請入學 · 產學攜手 · 多元專長培力課程 · 轉學考試 · 石化產業專班 ... 於 ada.nkust.edu.tw -

#20.「美軍」壓境翻轉全球石化版圖,台塑的逆襲 - 財經新報

April 15, 2019 by 財訊 Tagged: 乙烯, 原油, 台塑, 油價, 石化業, 石油, ... 的頁岩氣生產出來的下游產品如大宗聚乙烯等,更恐造成亞洲石化市場的產業失序和洗牌。 於 finance.technews.tw -

#21.石化產業生態 - 台灣商貿運籌網

目前已經發現的加拿大的焦油砂和美國的油母頁岩就含有相當於所有目前已知的油田的石油。 石化及塑橡膠產業鏈上游為原油、由原油提煉而成之輕油、汽油、柴油、煤油 ... 於 www.tradehub.tw -

#22.台塑石化股份有限公司

台塑石化成立於1992年,主要經營石油製品、石化基本原料生產銷售事業,是國內唯一民營的石油煉製業者,生產銷售汽油、柴油等各類石油製品;輕油裂解廠生產石化基本原料 ... 於 www.fpcc.com.tw -

#23.中國七大世界級石化產業基地最新項目進展!

中國七大世界級石化產業基地包括:大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連雲港、浙江寧波、上海漕涇、廣東惠州和福建漳州古雷。 ... (來源:網絡 ... 於 kknews.cc -

#24.「石化產業」與油價緊密相關,近期在大跌7% 後,未來趨勢就 ...

是不是原油價格下降就代表著成本下降利潤上升呢? 我們必須先了解石化產業的上、中、下游供應鏈究竟是如何運作. 上游: 原油→ 輕油 → 石化基本 ... 於 www.cmoney.tw -

#25.石化產業國際化與高值化-全文上.pdf

我國石化產業自1960年代開始發展,在政府政策扶持、民間投入及經濟高度發展. 下,很快具備主要石化原料自給自足,上下游工業整合發展態勢。2012年台灣乙烯產能. 於 www.ctci.org.tw -

#26.石化產業興盛百年氣候變遷逼迫轉型 - Yahoo奇摩新聞

石化產業 在20世紀興起,供應人類社會發展,最需要的能源。但是到了21世紀,堪稱天之驕子的石化產業,卻面臨必須轉型的壓力。究竟在氣候變遷壓力下, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#27.台經院產經資料庫Taiwan Industry Economics Services

序號 文件標題 界說 文件屬性 文件類別 公佈日期 下載 大小 4 2021年石化業景氣趨勢調查報告‑摘要版 界說 文章 年報 2020/12/11 PDF 144... 6 2020年石化業景氣趨勢調查報告‑摘要版 界說 文章 年報 2019/11/15 PDF 141... 7 2019年石化業景氣趨勢調查報告‑摘要版 界說 文章 年報 2018/11/08 PDF 149... 於 tie.tier.org.tw -

#28.頁岩氣崛起及其對石化產業的影響

依照經濟部工業局分類Ȃ石化產業範圍. 包含ȶ石油化工原料業ȷȃȶ合成樹脂及塑. 膠原料業ȷ和ȶ合成橡膠原料業ȷ三大類Ȃ. 在此範疇下Ȃ2012年產值達新臺幣1.82兆. 於 www.twse.com.tw -

#29.2015-2017石化產業專業人才需求調查報告摘要

根據我國行業代碼分類,石化產業由三個子產業組成,包含行業代碼1820的「石油化工原料製造業」、行業代碼1841的「合成樹脂及塑膠製造業」以及行業 ... 於 itriexpress.blogspot.com -

#30.石油煉製及石油化學工業的危害 - 看守台灣

煉油及石化工業,雖然是個技術相當成熟的產業,但若選址不當、操作不良,對勞工以及周遭社區的危害將相當大;中油五輕、台塑六輕以及林園石化工業區等案例,殷鑑不遠。 於 www.taiwanwatch.org.tw -

#31.減碳下的石化夢 - 我們的島

由於國光石化的產能和六輕相當,二氧化碳排放量卻不到六輕的四成,讓學者相當質疑。 台灣的鋼鐵、石化、水泥、造紙屬於能源密集產業,2009年這四個產業對 ... 於 ourisland.pts.org.tw -

#32.台灣石化產業發展與趨勢 - 材料世界網

石化產業 的重要性 · 圖一所示,石化產業( PetrochemicalIndustry )悉以輕油或天然氣為主要原料(另有煤炭等其他原料),經過反應產生乙烯( Ethylene )、 ... 於 www.materialsnet.com.tw -

#33.《產業》今年臺灣石化業產值上看1.8兆成長逾4成

工研院「眺望2022產業發展趨勢研討會」今(5)日針對石化產業釋出最新看法,2021年臺灣石化業產值上看1.8兆元新台幣,成長幅度超過四成。工研院產業科技 ... 於 www.chinatimes.com -

#34.台灣石化產業發展現況及展望 - 經貿透視

台灣石化產業發展現況及展望 · 一、石化原料供給現況. 去年除了乙烯增產破紀錄外,其他石化品產量大都較前一年提高一成左右,其中丙烯生產增加率為20%,丁 ... 於 www.trademag.org.tw -

#35.石化產業

石化產業 涵蓋煉油工業及石化中下游相關行業,其中不乏橡塑膠原料、人造纖維、石油化學品、樹脂、紡織、工程塑膠等各種產物,舉凡日常生活用品皆與石化業息息相關。 於 www.fine-tek.com -

#36.石化產業供應關係圖@ blog - 隨意窩

201408051040石化產業供應關係圖 ?時事新聞. 輕油裂解產出的四大產品族群包括乙烯、丙烯、丁二烯及芳香烴,衍生出聚烯類、苯系列以及橡膠類等中間原料產品,由於乙烯所 ... 於 blog.xuite.net -

#37.[「石」過境未遷(一) ] 高雄與石化業之美麗哀愁

高雄石化產業的發展,發跡起源甚早,最早可推至日治時期於高雄後勁地區所設立的「日本海軍第六燃料廠」,當時為了配合日本南進政策並且看上高雄良好的 ... 於 shs.ntu.edu.tw -

#38.我國石化產業回顧與展望 - 金鳥的天空

我國石化產業回顧與展望2009/02/04 2008年是石化業發展最具震撼性、充滿驚嘆號的一年,年初原油價格逐月上漲,7月中每桶原油達到147美元的高峰, ... 於 thamec272.pixnet.net -

#39.五力合流形塑石化產業「整體下游」的未來發展勤業眾信 - 中央社

五力合流形塑石化產業「整體下游」的未來發展勤業眾信:超越數位前線四大創新策略為關鍵. 於 www.cna.com.tw -

#40.「石化」實說:石化產業供應關係圖! - 動物園隨筆

由於台塑石化由最上游的原油煉製開始切入,打破了長久國內油品由中油獨佔的局面,三座輕油裂解廠生產的乙烯、丙烯、丁二烯及芳香烴系列產品,除了台塑集團 ... 於 supersale7219.pixnet.net -

#41.台灣石化業的春天在美國?台塑集團大舉赴美設廠遠東 ... - 財訊

從美國石化大廠退休、現任耀龍石油公司總經理黃瀛洲更大膽預測,美國頁岩氣對全球石化產業的衝擊一波波,隨著美國乙烯新廠陸續投產,接下來勢必會再往下游加工商品發展,「 ... 於 www.wealth.com.tw -

#42.台灣排碳第一大戶石化產業卻臨轉型牛步? - 數位時代

過去,幾乎不產石油的台灣,卻創造了產值逾四兆元的石化暨化學產業,更催生了全球第六大化工集團的台塑;現在,當碳中和、零碳的承諾,正伸向各種食衣住行 ... 於 www.bnext.com.tw -

#43.石化產業-合成原料生產廠經營概況調查 - 公平交易委員會

相關檔案. 石化產業-合成原料生產廠經營概況調查(word檔) 石化產業-合成原料生產廠經營概況調查(word檔); 石化產業-合成原料生產廠經營概況調查(odt) ... 於 www.ftc.gov.tw -

#44.〈觀察〉新產能投放成新常態石化廠擴大高值化產品佈局避紅海 ...

石化業相關原料與產品,市場價格經常大幅波動,中國石化業崛起、新產能增加也帶來潛在威脅,面對新產能投放成為新常態,石化產業未來將受到更大挑戰, ... 於 news.cnyes.com -

#45.[勞工權益]ECFA對石化產業的影響/張烽益 - 台灣石油工會

臺灣石化產業分佈大多集中於南部的高雄地區,由於高雄有高雄港,再加上腹地廣大,以及日本時代留下的中油高雄煉油廠等因素,所以主要的石化業上、中游石化原料工廠,也多設 ... 於 www.tpwu.org.tw -

#46.告別石化王國- 以石化產業政策環評為起點

除此以外,石化產業鏈還享有另一項重要的補貼,就是石油進口免關稅。以2012年為例,該年度的石油進口量約有30%是用於化石燃料生產,而該年度的石油進口 ... 於 chiaweichao-89011.medium.com -

#47.蓽路藍縷︰王永慶開創石化產業王國之路(限量珍藏版) - 博客來

書名:蓽路藍縷︰王永慶開創石化產業王國之路(限量珍藏版),語言:簡體中文,ISBN:9787302144212,頁數:326,出版社:清華大學出版社,作者:黃德海, ... 於 www.books.com.tw -

#48.俄羅斯石化產業發展概況 - 台灣經貿網

俄羅斯石化產業發展概況 ... 俄羅斯的能源政策原係由俄羅斯聯邦工業和能源部負責制定。直至2008年後,將能源事業從聯邦工業和能源部分離單獨成立能源部,其 ... 於 info.taiwantrade.com -

#49.《石化產業發展趨勢座談》曹明: 石化業升級擴大質化能量

化工原料實為護國神山的山脈與磯石。 乙烯產能為評估國家石化產業規模之主要指標。台灣乙烯產能從2014年450萬噸減少至2020年400.5萬噸, ... 於 ctee.com.tw -

#50.石油與能源-事業布局 - 台塑企業

擴充石化產業上游,提高原料自給率. 1980年代以先,台灣的石化基本原料僅中油公司一家生產,由於原料長期供應不足,當時國內乙烯自給率只有38%,其餘的60%都須以較高的 ... 於 www.fpg.com.tw -

#51.比爾蓋茲預言!這些產業30年後倒閉股票將成壁紙

微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)在出席蘇格蘭格拉斯哥COP 26氣候峰會期間,建議長期投資人應該要避開石化產業的股票,他除了表示自己名下的基金會 ... 於 news.ebc.net.tw -

#52.反石化產業擴充 - 台灣環保聯盟

徐光蓉(台灣大學大氣系教授、台灣環保聯盟學術委員召集人) 今年英國熱熱鬧鬧地慶祝女王登基六十周年,但很少人注意六十年前也正是英國污染最嚴重的年代,1952年12月5 ... 於 tepu.org.tw -

#53.蔡崇義為確保石化產業管線安全,要求行政院督同勞動部、經濟 ...

勞動部應督促台塑企業全面重新檢視並落實製程安全管理,經濟部應確實導入相關新檢測技術,以維護石化工業園區之產業安全、公共安全及環境保護污染防治之目的。同時保障作業 ... 於 www.cy.gov.tw -

#54.臺灣石化產業之發展研析 - 立法院

經濟部表示,產業升級是根本因應策略,將協助石化與機械產業分別打入半導體原料與設備供應鏈。 (二)2015年臺灣中油五輕關廠,為維持石化產業永續發展,政府曾計劃在臺南 ... 於 www.ly.gov.tw -

#55.403集-搬不走的石化

但是環顧周圍國家,中國大陸、日本,甚至新加坡,填海造陸成立石化專區,吸引國內石化大廠出走,我們到底要怎麼省思石化產業的存續?過去十大建設強調經濟 ... 於 anpanman1024.pixnet.net -

#56.五力合流形塑石化產業「整體下游」的未來發展 - Deloitte

石化產業 五大影響:原料、全球布局、終端市場、永續發展、製程技術; 石化產業四大創新策略:人工智慧、自動化運營(NoOps)、客戶體驗、資訊安全. 於 www2.deloitte.com -

#57.由全球石化工廠災例探討其危害分析與防災策略

石化產業 是指以石油(Petroleum)或天然氣(Natural gas)為原料,製造化. 學品的產業,其製成品稱為石油化學品(Petrochemicals)。依照中華民國行業標. 準分類(CIC), ... 於 research.kcg.gov.tw -

#58.台塑石化董座陳寶郎談2021石化產業三挑戰:疫情、拜登、環保

度過油價暴跌的危機,台塑石化今年營運是否能像先前金融海嘯之後,呈現大幅回升的狀況,外界高度關注。此外,拜登(Joe Biden)上台及電動車的發展, ... 於 new7.storm.mg -

#59.如何因應中國大陸市場再創台灣石化產業之高峰- 紡織刊物

第二章中國大陸石化產業現況及未來展望 中國大陸總體經濟發展走市對石化產業的影響/中國大陸石化產業的體系整編與發展現況/"九五計畫"的衍生效益與"十五計畫"中石化 ... 於 www.tnet.org.tw -

#60.石化業 - 天下雜誌

曾經呼風喚雨的石油巨獸,竟因為低碳轉型太慢,被22人小資產公司,聯合其他大股東,攻佔四分之一席次董事會。資本市場對石化業的反撲,正帶來一場產業巨變。 於 www.cw.com.tw -

#61.寫履歷技巧|『台灣石化產業的現況與未來』 - 1111人力銀行

整個石化產業一直到國光石化在彰化大城,在上次被選舉終止之後,很坦白告訴各位,台灣已經不可能再發展石化產值了,至於現在的石化專區,我想坦白說不太可能。 於 www.1111.com.tw -

#62.石化產業 - ESG永續台灣

ESG永續台灣提供許多石化產業相關資訊,建構企業與投資人間之互動,使投資決策更具有長遠觀點,同時改善社會與環境,促進台灣永續發展。 於 esg.businesstoday.com.tw -

#63.協助石化產業發展賴揆聽取業者建言解決企業投資問題

但在面對國際頁岩氣競爭以及國內嚴峻環保要求之影響下,國內短期無法再有新建的上游石化原料裂解廠,要維持此產業之經濟發展,惟有在有限的石化原料資源下 ... 於 www.moeaidb.gov.tw -

#64.轉型蛻變中的石化 - 科技部

石化. 產業的範疇不只包括石油、天然氣、汽油、輕油等原料,也涵蓋生產乙烯、丙烯、丁二烯、. 苯、甲苯、二甲苯等基本原料的上游工業,這些基本原料在經 ... 於 www.most.gov.tw -

#65.房慧真/1980年,如果讓一切都停留在這裡:台灣石化產業的 ...

1970年代,石化業中游塑膠製品以及人造纖維原料的大量外銷,形塑台灣出口導向的產業方向,帶來巨大的經濟產值,促進台灣經濟的起飛。但1970年代末發生第二 ... 於 www.twreporter.org -

#66.台二大石化體系:中油、台塑 - 中華徵信所企業股份有限公司

台二大石化體系:中油、台塑. 石化產業是具有高度關連性的民生基礎工業,諸如食、衣、住、行、醫藥等均廣泛使用到石化產品,可說是創造國家經濟之穩固 ... 於 www.credit.com.tw -

#67.台塑石化董座陳寶郎談2021石化產業三挑戰:疫情、拜登、環保

Q:如何看待美國總統拜登的能源政策對石油與石化相關產業、台塑石化的影響? A:川普(Trump)任內,美國原油產量、出口顯著增加,拜登重視環保,對美國 ... 於 www.new7.com.tw -

#68.比爾蓋茲賣掉天然氣公司持股預言「石化產業將在30年後倒閉」

微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)在出席蘇格蘭格拉斯哥COP 26氣候峰會期間,建議長期投資人應該要避開石化產業的股票,他除了表示自己名下的基金會 ... 於 www.ctwant.com -

#69.高雄要建石化專區? 環團:高雄市民都同意了嗎?

雖然與會官員認為石化專區能促成台灣經濟成長率的提升、帶動當地就業機會,但民間團體認為石化產業將會造成高污染,要求政府應嚴格取締石化污染源,甚至 ... 於 www.civilmedia.tw -

#70.韓國的石化產業為何做的那麼好? - 壹讀

韓國的石化產業為何做的那麼好? ... 韓國石油化工產業在40年內取得了令人矚目的發展,至2014年,韓國乙烯產量達到828萬噸,成為世界上優秀的石油化工 ... 於 read01.com -

#71.產業人力供需資訊網-石化產業 - 主題網站

石化產業 之行業標準分類代碼為1820石油化工原料製造業、1841合成樹脂及塑膠製造業、1842合成橡膠製造業。石油化學工業是指以石油或天然氣為原料,製造化學品的工業,其 ... 於 theme.ndc.gov.tw -

#72.石化業- 低碳製程技術彙編 - 產業節能減碳資訊網

石化產業 可大致分成上、中、下游,上游為石化原料的生產製造業者,. 主要利用「煉油廠」所生產的石油腦(Naphtha)作為原料,生產乙烯、丙烯、. 丁二烯、苯、甲苯、二甲苯 ... 於 ghg.tgpf.org.tw -

#73.石化產業 - MBA智库百科

石化產業 (Petrochemical Industry)石油化學工業簡稱石化產業,指以石油和天然氣為原料,生產石油產品和石油化工產品的加工工業,包括石油石化和化工兩個大部分。 於 wiki.mbalib.com -

#74.日本年輕人參與「氣候罷課」,政府卻加碼投資石化產業

正當其他國家的學生組織罷課活動,她解釋為何東京的遊行會安排在「放學後」:「我不能背叛讓我受教育的國家。」 標籤: 日本, 氣候變遷, 石化產業, ... 於 www.thenewslens.com -

#75.翻轉林園石化工業印象正修科大建立國家級認證食安檢測

而另一個重要地方產業,是石斑魚養殖,計畫團隊以輔導當地海水養殖龍虎、龍膽石斑魚的「魚社長」養殖代表,做為養殖漁民中的代表,經由正修科大的超微量 ... 於 www.foodnext.net -

#76.我國石化產業面臨的環境和高值化發展機會

在新石化產能擴增計畫無法推動的壓力下,國內業者的機會在那裡?如何規劃未來發展策略?是本文想要透過釐清國內外產業趨勢,提出探討石化產業高值化規劃的一些粗淺意見。 於 www.apiaa.org.tw -

#77.石化产业_百度百科

中文名: 石化产业; 功 能: 是化学工业的重要组成部分. 包 括: 农药行业,化肥行业; 意 义: 中国国民经济的发展中有重要作用. 中国石油化工行业占工业经济总量的20%, ... 於 baike.baidu.com -

#78.書名:台灣石化業發展史 - 財團法人現代財經基金會

石油化學工業,簡稱「石化業」,為二戰後台灣經濟成長過程關鍵的產業。近三十餘年,該產業上、中、下游所創造的產值與就業人數,占製造業1/3 強、出口值亦占台灣出口總 ... 於 www.tnef.org.tw -

#79.產業價值鏈資訊平台> 石化及塑橡膠產業鏈簡介

石化 及塑橡膠業之下游為塑膠製品、清潔用品、顏染料、農藥、橡膠製品、人造纖維、接著劑(即合成樹脂)、化妝品等化學原料加工製成的各式日常用品。 塑膠製品類有塑膠皮、 ... 於 ic.tpex.org.tw -

#80.比爾蓋茲建議避免投資石化產業預言「30年後毫無價值」

美國媒體《CNBC》報導,微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)4日出席聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議(COP26)時,建議長期投資人應避免石化產業 ... 於 www.upmedia.mg -

#81.台灣中油全球資訊網-甚麼是石化工業

石化 工業的範圍包括石化基本工業及石化依賴工業,其中石化本工業屬石化工業的上游和中游廠商,包括石化原料業、化學肥料業、人造纖維業、合成樹脂及塑膠業等,而石化依賴 ... 於 www.cpc.com.tw -

#82.循環經濟趨勢下石化產業新技術發展方向

近年來受到禁塑、資源逐漸枯竭等因素影響,石化產業技術發展多扣合著循環經濟與環保議題,本文將以「生物可降解材料」與「塑膠材料循環再利用」詳述各 ... 於 www.moea.gov.tw -

#83.石化產業污染風險知覺與風險溝通:不同開發階段石化園區之比較

風險知覺 ; 風險溝通 ; 石化產業 ; 地域性 ; 社會資本 ; risk perception ; risk communication ; petrochemical industry ; locality ; social capital. 於 www.airitilibrary.com -

#84.2017石化產業年鑑|產業年鑑|產品別|線上購

若以個別石化產品的供需變化,不容易清楚看出我國石化產業整體面貌,因此本年鑑將透過計算行業代碼1820 的「石油化工原料製造業」、行業代碼1841 的「合成樹脂及塑膠製造業 ... 於 ieknet.iek.org.tw -

#85.當年度經費: 500 千元 - 政府研究資訊系統GRB

關鍵字:石油;石化;石化產業;;;;;. 石化產業是台灣極為重要的產業之一,台灣的石化產業早期曾在政府主導、投入與政策扶植下發展,延續至今,石化產業累積了相當 ... 於 www.grb.gov.tw -

#86.石油是環境毒藥?還是文明進步良藥? | 科普一傳十

NO~NO~當你換上夏季新買的T恤、一手滑哀鳳、一手吸珍奶...就已經成為石化產業不可分割的一部分了!中研院化學所林質修老師也提醒,好好善用「碳」才能夠 ... 於 etrans.tw -

#87.中國石化產業發展與跨國石化業的角色 - 國立中山大學

本研究旨在探討中國石化產業發展與跨國石化企業的角色:(1)首先,藉由分析各 ... 府打破原先由國內兩大石化集團(中石化與中石油)壟斷市場的局勢,而將產業群聚的絕. 於 etd.lis.nsysu.edu.tw -

#88.石化產業的新契機-循環經濟

石油化學產業(簡稱石化產業)在大家既有觀念中是屬高度仰賴能源及化石原料產業,其與諸多民生基礎工業產業有密切的關聯性,人們生活周遭皆廣泛運用到石化加工製成之 ... 於 home.kpmg -

#89.不及格的石化業經濟學 - iThome

臺灣石化產業的產能早就遠超出臺灣內需市場所需,現在要進一步擴充產能,又與臺灣民眾的「生活所需」有何相干呢? 於 www.ithome.com.tw -

#90.石化「高值化」 推「綠色」高價值產品 - Tvbs新聞

台灣石化廠有八大聚落,每年產值近2兆,佔GDP比重13%,可以說是傳產中的「兆元產業」,就業人口更達4萬人,不過現在除了受到國際石化業競爭衝擊,加上國內 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#91.石化產業人才需求條件 - 政府資料開放平臺

為了維持石化產業之永續發展,政府提倡高值化發展,以強化產業競爭要素,提高石化產業附加價值。行政院於2012年核定「石化產業高值化推動方案」,致力 ... 於 data.gov.tw -

#92.上游產業(石化產業) - 維基百科,自由的百科全書

上游產業(石化產業)[編輯] ... 上游產業,又稱勘探和開發產業,是石油和天然氣工業的一個重要組成部分。其包括尋找潛藏在地下或水下的原油和天然氣田、鑽探勘探井、隨後部署 ... 於 zh.wikipedia.org -

#93.臺灣石化產業高值化的商機與策略| 誠品線上

內容簡介石化產業是我國重要的兆元產業之一,2010年產值達到1.82兆元新台幣。石化產業供應之產品除了作為紡織業、建築業、汽車業之主要材料,石化原料衍生之樹脂、 ... 於 www.eslite.com -

#94.文物史料-產業簡史-石化業 - 台灣工業文化資產網

瞿宛文對石化產業的定義:「石油化學工業包括了上游的輕油裂解,以及其產品的進一步處理加工,這產業的產能通常是以輕油裂解的主要產品—乙烯—的產量作為衡量的指標。因此, ... 於 iht.nstm.gov.tw -

#95.2021石化產業工安成果發表暨風險控制技術實務研討會 - 活動報報

2021石化產業工安成果發表暨風險控制技術實務研討會. 110年12月2日(星期四)09:00-16:20. 指導單位:經濟部. 主辦單位:經濟部工業局. 協辦單位:台灣區石油化學工業 ... 於 www.idbevent.org.tw -

#96.工研院:2021年臺灣石化業產值估年增4成明年持平向上

疫情的發展讓民眾增加使用一次性塑膠產品,也帶動石化產業發展。工研院產科國際所今天(5日)指出,預估2021年我國石化業產值上看1.8兆元新台幣, ... 於 www.rti.org.tw