私立國中學費比較的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦沒力史翠普寫的 寫吧!為了抵達自己:放下自卑與恐懼,重新認識自己的寫作練習 和杉浦孝宣的 拒學,不要搶救:第一本讓繭居族願意走出家門的實用SOP! 從拒學到正常工作,90%都能恢復。都 可以從中找到所需的評價。

另外網站先前有一篇討論何種小孩該選公校或私校,分析精闢 - Facebook也說明:為人父母應負起分析、研究及探尋公、私立的優缺點(尤其一旦選擇私立國中,最好抱 ... 5)家長願付高學費,普遍較注重小孩教育;因此,頑劣學生較少,小孩學壞、遭霸凌 ...

這兩本書分別來自時報出版 和任性所出版 。

國立政治大學 教育學系 陳木金所指導 張智惟的 高級中等學校招生策略、選校評估與學習滿意度關係之研究 (2021),提出私立國中學費比較關鍵因素是什麼,來自於招生策略、選校評估、學習滿意度。

而第二篇論文國立臺北教育大學 幼兒與家庭教育學系碩士在職專班 林佳芬所指導 劉雅惠的 臺灣與香港幼兒教育課程政策之比較研究 (2021),提出因為有 幼兒教育、課程政策、幼兒的重點而找出了 私立國中學費比較的解答。

最後網站我的不可取子女教育費用經驗&不小心瘦了的退休金(2版)則補充:國中 和高中進入私校。一年包含寒、暑假的輔導課,學費大約是18萬元。私立國高中共108萬。 後來上了公立大學,一學期的學費26000元,一年52000元,四年 ...

寫吧!為了抵達自己:放下自卑與恐懼,重新認識自己的寫作練習

為了解決私立國中學費比較 的問題,作者沒力史翠普 這樣論述:

只要真誠地為自己而寫,人生就會改變! 寫作自帶魔法, 會讓人自然而然走進自己的內心, 幫助人們走出各自的低潮與轉折, 走出一條屬於自己的道路。 只要一支筆、一張紙,隨時隨地都可以開始! 57堂自我療癒的心靈寫作課 3大寫作守則 沒力寫作課的三大守則──不要否定、不要限制、不要比較。寫作時,請對自己誠實,不要因為害怕面對真實的自己而放棄或者粉飾,心靈寫作的文字是為自己而寫,不用框架逼迫自己,也不需跟其他人比較,請把重點放在自己身上。 4步驟斷捨離 書中將教你利用日記搭配九宮格整理心情與想法,並透過「打開→檢視→篩選→採集」四步驟,將來不及發洩的

情緒、過時的價值觀、痛苦的回憶斷捨離,留下靈感與好能量。 7個主題練習 藉由寫作練習更進一步認識自己。利用自我介紹、換位思考重新建構自我,用寫作主題找到你什麼時候感覺很好,又什麼時候會覺得尷尬,還有你努力的痕跡在哪裡?這些細節,決定了你是誰,也決定了你的人生。 │關於本書│ 非常熱愛閱讀與寫作的沒力史翠普,長期教授心靈寫作課。她鼓勵學生以不加修飾、誠實的自我對話撰寫心靈日記,從中找到情緒與想法的根源、釋放傷痛,為生命課題解套。 這本書是沒力教授心靈寫作課十餘年的經驗總結,也是她自身遭遇憂鬱症侵襲,並用寫作自救的經驗分享。在2011年,《抵達自己》曾經出版過第一個版本

,在累積了十年經驗後的今日,沒力將舊稿重新翻修,添加許多寫作方式與自我探索的技巧,完成了這本全新的《寫吧!為了抵達自己》。 她在書中提到:「所有旅程的目的,都是為了抵達自己。」只要是誠實寫下的文字,都藏著指向內心的線索,也將會是改變生活的關鍵。期待每位讀者,都可以在這趟由紙與筆構成的旅程中,找到你所期待的自己。 名人推薦 阿飛 作家 洪仲清 臨床心理師 海苔熊 心理學作家 曾彥菁 作家 廖文君 人生整理教練 蘇益賢 臨床心理師 蘇絢慧 諮商心理師、心理叢書作家 ──療癒推薦(依首字筆畫排序) 每一個人所寫出的文字,是自己的另一種面向。 本書作

者經過十年淬鍊的新版心靈書寫, 讓我們從中看見──如何用文字來闡述生命的力量。──廖文君 人生整理教練 沒力寫作課學生心得 回憶起來很多感觸、原來寫作是這樣子的感覺。 當時剛參與寫作課程時,我很執著於自己文筆不夠好的問題,透過心靈寫作課程,我意識到更多比技術層面更重要的事情——寫作不是武術大會、只看文筆高低的格局,而是充滿各種可能性的世界。 透過心靈寫作,將隱藏在內心深處中的各種矛盾,慢慢挖掘出來、精煉跟提升。發現自己更多面貌是一種樂趣。寫作從痛苦的成長,變成一種挖寶的樂趣。這轉變的過程,我認為是心靈寫作課程最珍貴之處。──學生 Fang 會想參加沒力的心靈寫作課是

因為想看更深層的自己,想要清除在潛意識裡面的絆腳石,被別人絆倒就算了,自己絆倒自己不就太虧了嗎?隨著課程的進行,平常心裡的OS因為化成文字而變得有條理起來,課程進行到一半,其實就開始走出舒適區,會強迫自己去思考平常不會去看的部分。寫下來,一方面去轉念,一方面騰出更多的空間放進新的想法和空間。而且沒力有種魔力,會讓人想對她傾訴,並且期待她的回答。在沒力的陪伴下,我蛻變成美好的自己,而這個自己,本來就在我的深處!謝謝沒力❤──學生 玉蘋 曾經寫過文章一段時間,後來隨著生活和工作的改變,漸漸地忘記了這件事。在mail往來的過程中,又想起了過去自己用文字朝虛空某處丟石頭的日子,每個字每個段落都是

我的一部分,以為存著不動也無所謂,但寫了之後才發現,經驗和記憶是水,沒有石頭打擾,便失去優美的波紋和擾動。 謝謝沒力細心的文字往來,也期許自己細水長流地寫下去。──學生 Pin 心靈書寫讓我和自已和平相處。生活中總有高低起伏、困難與壓力,曾幾何時,種種不愉快已經塞滿了我的腦袋到爆出來,時序錯亂地交雜在一起,無法好好地思考下一步要怎麼走,許多待解問題向我討債。心靈書寫將我的腦袋清空,煩燥的心情得到舒緩,也較能清楚對外表達自已的想法。它讓我將心情釋放在紙張上,煩惱一條條被清楚地條列,防止混亂的思緒放大數倍影響了自身的感受。 你也應該試試看。──學生 Roger 再度回味那時參加沒力

的心靈寫作課所寫下的文章,非常感謝自己願意用文字寫下,讓我有機會去回憶和整理,在過程中不管自己是憤怒、勉強還是懷疑,沒力都會溫柔地提醒我這些情緒都是再正常不過。藉由寫作找到情緒背後的原因,所以沒力建議每天寫日記對我來說挺重要的,因為很多情緒我時常選擇忽略,透過下筆的一字一句嘗試慢慢接納自己。也謝謝沒力,每次的寫作課都很期待老師的回覆和分享──學生 靜怡 課程內容非常的療癒、讓人放鬆,實際上要動筆竟像是穿上陌生材質的高領毛衣,總有說不出來的癢與怪,卻會在完成練習後發現,本來以為是心刺的都化成結晶;看著作業就好像手裡捧了只滿滿的珠寶盒,心滿意足。──學生 企鵝 在人生的旅途上,有時候,

我們會需要擔任「導師」角色的人,來陪我們走一段路。知識授業的導師們好找,但在心靈成長方面的導師們卻難尋。我會遇到沒力,是在一段內心很煎熬的日子裡,我在觀察沒力的社群平臺跟部落格好一陣子之後,決定來試試看寫作課,然後……好幾年就這樣過去了。 我斷斷續續地上課,覺得有需要了就又跑回去續課。從一開始上課,激動的時候會上到掉眼淚,沒力講話針針見血,戳到我都覺得痛到不行;到現在我已經能充滿歡樂平靜安穩充實地好好地把課上完,摩拳擦掌再準備上下一堂課。 在這個過程裡我學到了非常多的東西,也放下了非常多莫名其妙的執著,我的個性也經歷了非常巨大的轉變。我無法一一細數我從這門課到底獲得了多少東西,但是這個

過程讓我充滿了收穫及感恩。 改變的這條路上,會有很多不舒服的痛苦的地方,也常常會出現想要落淚的時刻,更多的是無形之中難以解釋的辛苦,甚至會對改變的未知充滿恐懼。但是沒有關係,只要有意願想改變,一步一步走,不要著急,等你走到一個相對舒適的地方,再回頭望,會很驚奇地發現原來自己已經脫離泥淖,走了這麼遠的路。 而在這個充滿顛簸的過程中,如果有人陪伴跟導引,真的會讓人充滿溫馨及安全感。願我們都能走向自己心目中的美滿人生。──學生 米緹香 沒力,給力。 沒力老師不只是位書寫老師,更像一位心靈好友和心理諮商師。 沒力老師不會敷衍,每一篇文章你都會感受到她的用心閱讀和真誠回饋。除了寫作

技巧,她也洞悉人性,她會刻畫出你尚未遇到的自己,經由她的耐心聆聽和導航,經由她精心設計的課程,經由不同的寫作方式,你會越來越「了解自己」和「抵達未知的自己」。──學生Aileen 獲邀沒力新書心得分享的隔日清晨半醒之時,出現一個畫面。 我拿著一隻鉛筆在一張白紙上胡亂的畫,從一個點開始依著自己的手腕的韻律,這條一筆到底的線條,就像貓玩毛線般的交錯打結,混亂,這大概就是最初的我。 從十年前開始,上了課後跟著沒力觀察生活,這中間透過了很多本書、很多次交談、討論了各式電影跟戲劇,帶著我發現世界上各種的情感、邏輯,以及生活的各式面貌,也因此從外在世界觀察自己的內在世界。 我對自己、對生

活中的「為什麼」抱著最大的疑惑跟焦慮,心靈寫作過程中,那些靠著直覺情緒胡亂糾纏的線條因此有所改變。當我再下筆之時,書寫文字、梳理情緒,直到打下句號,再抬起頭來時已是逐漸清晰的自己。即使無法一勞永逸,但不同的是那張白紙上鉛筆線條再次纏繞死結時,我會很安心地知道只要重新下筆,我總能找到混亂的源頭,找到自己想要的答案。 走過這些,我想心靈寫作就是這麼一回事吧。──學生Ruru

私立國中學費比較進入發燒排行的影片

李杰明 W.M.L Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_BJh1Mu7PPeS2THyw0DMZOYBOhYS2EAx

王艷薇 Evangeline Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_BJh1Mu7PPce7e6ZjwA0xtD5eoGgL4W-

李杰明 W.M.L IG: https://www.instagram.com/wmlhiphop/

王艷薇 Evangeline IG : https://www.instagram.com/evangeline.wilder/

SKRpresents IG: https://www.instagram.com/skrpresents/

Listen: https://www.soundscape.net/a/11717

__________________________________________

沒有回頭路 Acoustic Version

詞:李杰明 W.M.L

曲:李杰明 W.M.L

編制:陶山Skot Suyama

導演:顏士育 Bruno Yen

或許沒有回頭路 前方卻又充滿霧

身上綁著藤蔓 坎坷是必經之路

或許沒有回頭路 人生有許多變數

眼角泛著淚 他吞下所有的苦

他出生的時候沒有媽媽

他有愛他的爸爸但是他沒有其他

選擇咬緊了牙關讓這家庭不要倒塌

提到了他的母親他也不願再去找他

他不敢去上學大家都欺負他

學校裡的惡霸他不敢激怒他

同學把他逼到了牆角 罵他是孬種

把他壓到廁所 再把他衣服丟進馬桶

有次事情比較嚴重

同學們用掃把把他的手掌骨打裂

最後雙方來到學校雙方決定訴訟

可惜最後的結局也沒有什麼能改變

他小學的時候遇見他的初戀

他暴力的性慾卻漸漸的浮現

他太愛她了但他不懂怎麼愛她

他假裝喜歡其他女生跟她分手了 不想害她

或許沒有回頭路 前方卻又充滿霧

身上綁著藤蔓 坎坷是必經之路

或許沒有回頭路 人生有許多變數

眼角泛著淚 他吞下所有的苦

上了國中他學會去抽菸 他學會打架

他去老師抽屜偷錢 跟生教吵架

他把水果刀包在報紙放進書包

警告同學別動他 師長都好怕

有次他的兄弟被別校的人拖去打

他幫他兄弟出氣 把對方打到腦震盪

警察問有出手打人你們都是吧

來到警局 他認為他自己做的事情很正當

有很多的事情他想闡述

但最後只是被宣告保護管束

他的繼母每天祈禱他能回頭

繼母的叮嚀在他的腦裡日夜反覆

家人擔心他又變壞把他送進私立高中

可是學費把他爸的存款幾乎掏空

他了解要把書讀好才能抬頭挺胸

他聽進繼母的話一天比一天用功

但是在他17歲那一年

繼母和他爸爸大吵一架決定離婚

不確定他們爭吵是不是因為金錢

只能確定他對女人的愛已經熄燈

或許沒有回頭路 前方卻又充滿霧

身上綁著藤蔓 坎坷是必經之路

或許沒有回頭路 人生有許多變數

眼角泛著淚 他吞下所有的苦

一切不是任何人的錯

每個人其實都是脆弱的

如果能再選擇一次

我一樣會讓所有的愛恨情愁經過

__________________________________________

導演、剪接|顏士育 Bruno Yen

攝影|李可揚 Michael Li

燈光|曾鈺展 Zhan Yu Chan

燈光助理|楊育鈞 Yang Yu Jun

標準字設計|劉嬿妮 Yen-Ney Liu

場務|謝佳霖 Lynn Hsieh

側拍紀錄|劉嬿妮 Yen-Ney Liu、陶山Skot Suyama

藝人妝髮|平平 Naomi PP(艷薇)

妝髮助理|綸 LuLu(艷薇)

藝人妝髮|陳嘉唯 Renée Chen (杰明)

執行經紀|鄭晴兒 Phoebe Cheng

Special Thanks For Shadow Talents|庭竹、陶山Skot Suyama

高級中等學校招生策略、選校評估與學習滿意度關係之研究

為了解決私立國中學費比較 的問題,作者張智惟 這樣論述:

本研究主要的目的在了解高中學生對於目前高級中等學校的招生策略,學生選校評估和學生學習滿意度的覺察與感受。探討不同型態學校之高中學生,對於中學招生策略,學生選校評估與學生學習滿意度知覺之現況、差異情形;探悉中學招生策略,學生選校評估與學生學習滿意度之關係;並檢定中學招生策略,學生選校評估與學生學習滿意度結構方程式之適配情形。 依據本研究目的,本研究採用問卷調查法,編製「高級中等學校招生策略、選校評估與學習滿意度關係之研究調查問卷」進行調查,以中部地區,包括臺中市、南投縣市、苗栗縣市、新竹市等四縣市高級中等普通型、技術型、進修學校之學校學生,共抽取41所學校,共計460位受試者樣本,計回收44

9份有效問卷,有效問卷回收率為97.60%;蒐集的資料以描述統計分析、t考驗、單因子變異數分析、績差相關分析及結構方程式等統計發法,進行數據分析。本研究所總結之結論如下:1. 招生策略實施、選校評估與學習滿意度三者普遍具有中高度正相關,其中影響學習滿意度較高之潛在變項為選校評估。2. 招生策略的落實能藉由選校評估的調查分析,以達到學習滿意度的提升。3. 高中學生對於各分向度感受高低依次為:招生策略中「學費與獎助」較高、以「升學與就業」較低;選校評估是「經濟考量」較高、而「親友推薦」較低;學習滿意度則「學習環境」較高、在「學習效果」較低。4. 招生策略、選校評估、學習滿意

度之知覺,普遍以進修學校三年級、技術高中、南投縣市等學生較高,性別與學校規模在各向度上無顯著差異。5. 對學習滿意度預測力較高之變項,分別為招生策略之「教師與行政」、選校評估之「生涯規劃」。6. 本研究建構之影響關係模式、潛在變項間的關係受到觀察資料所支持,招生策略、選校評估可以解釋學習滿意度總變異量的91.4%,解釋變異量甚佳。依據本研究的發現以及結論,於最後一章提出相關建議,俾利來者及教育機關、學校參考。

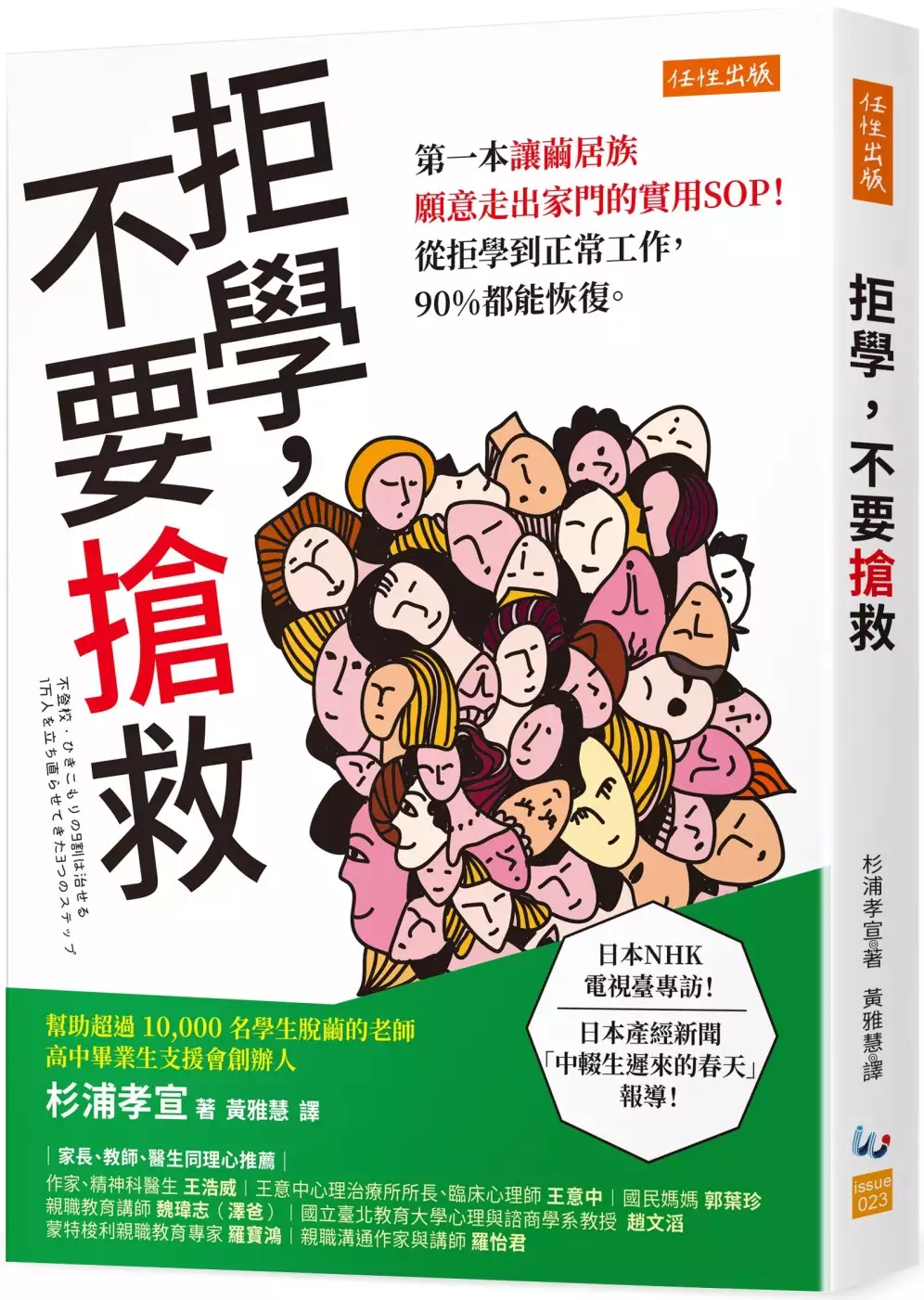

拒學,不要搶救:第一本讓繭居族願意走出家門的實用SOP! 從拒學到正常工作,90%都能恢復。

為了解決私立國中學費比較 的問題,作者杉浦孝宣 這樣論述:

日本NHK電視臺專訪! 日本產經新聞「中輟生遲來的春天」報導! 第一本讓拒學族、繭居族願意走出家門的實務指南! 什麼是繭居族? 就是生理毫無異常,卻不上學也不工作, 跟家人不講話超過一個月、足不出戶六個月以上的人。 繭居族並非毫無前兆,初期最明顯的警訊,就是拒絕上學, 也有人因為中年失業,於是一輩子繭居, 日本已開始出現8050(80歲的父母得養50歲的繭居中年族)症候群。 據統計,在日本,每個班級至少都有一位拒學生; 臺灣呢?50%以上的學校都有這樣的孩子,而且人數持續上升……。

本書作者杉浦孝宣,自己也曾裝病拒學,念特殊學校, 在一對一的個別教導及規律生活下,終於重新踏入校園。 而後開立補習班當老師,因協助中輟生通過高考一舉成名, 至今已幫助超過10,000名繭居者重返校園、正常工作。 他說,孩子拒學,不要搶救,更不要逼他回學校參加適應教學補救班, 只要用對方法,從拒學到正常工作,90%都能恢復。 ◎別指望老師,這件事學校解決不了 找老師心理輔導?「老師雖然都很親切,但好像也改變不了什麼……。」 去補救教學班?孩子更反抗,因為沒人想被貼標籤。 最後,學校多半拜託家長轉學

! 偏偏很多學校轉復學手續複雜,孩子只能回家。 ◎從拒學到正常工作,有SOP: 與其逼孩子上學,不如先鼓勵孩子願意出門, 例如旅行、參與活動、甚至吃美食,不一定要到校上課, 父母要表達關心,但切忌:不能對孩子有求必應(例如主動送吃送喝), 否則他會開始擺爛……家長該怎麼做?本書有SOP。 拒學、繭居真的是一種病嗎?網路成癮、沉迷電玩真的沒藥救? 其實,逃避不可恥,這是生理正常的防衛機制,不要「搶救」──操之過急。 幫助這群人的最佳方法,不是學校、也不是父母, 本書有好多好多案例,你會得到意想不

到的答案。 各界推薦 作家、精神科醫生/王浩威 王意中心理治療所所長、臨床心理師/王意中 國民媽媽/郭葉珍 親職教育講師/魏瑋志(澤爸) 國立臺北教育大學心理與諮商學系教授/趙文滔 蒙特梭利親職教育專家/羅寶鴻 親職溝通作家與講師/羅怡君 作者簡介 杉浦孝宣(Sugiura Takanobu) 1960年出生,畢業於美國加州州立大學長堤分校。1985年成立中輟生重考補習班與學力會。三十幾年來致力於拒學症、高中退學生與繭居學童的支援活動。 2010年設立NPO法人高中畢業生支援

會,為青年學子貢獻心力至今。著有《高中退學生的救星!拒學症或繭居族都有重新站起的一天!》(日本寶島新書出版)等書。 譯者簡介 黃雅慧 兼職譯者,熟悉臺、日、中三地貿易模式與工廠運作,具備商業實務經驗,翻譯領域涵蓋電子、通信、化學、防災與建築等產業,目前旅居日本。 推薦序一 跨出拒學的門檻,讓生命不再困頓/王意中 推薦序二 拒學,從來不是最後一根稻草/趙文滔 前言 拒學、繭居不是病,人人都可能發生 主要登場人物 第一章 人生有四大關口,決定繭居與否 1.拒學不是病,超過50%的學校都有 2.升國一拒學比例暴增,因為英文卡

關 3.高中非義務教育,不去上課就被退學 4.重考、念錯大學,都可能繭居 5.中年失業,很可能一輩子繭居 第二章 別指望老師,這件事學校解決不了 1.學校都怎麼處理?拜託家長轉學吧! 2.父親長期缺席,常是拒學主因 3.體保生的兩難:退出校隊,等於退學 4.去適應班接受輔導?沒人想被貼標籤 5.轉復學手續太複雜,有等於沒有 6.性向問題從來都是問題 7.各學校因應拒學孩子的制度比較 第三章 不用每天上課的人生新出路 1.函授制,從專收退學生,到升學首選 2.函授課程不用每天到校,採學分制 3.高中學力鑑定,求職時非常吃

虧 4.鼓勵孩子來學校,但不一定要上課 5.這是一場耗時又費力的拉鋸戰 6.多和孩子聊興趣,不要談未來 第四章 改變不了孩子,就從改變自己開始 1.鼓勵爸爸多和孩子相處 2.孩子拒學,不應只關媽媽的事 3.別設條件、別老說「我是為你好」 4.孩子擺爛,是因為你有求必應 第五章 從拒學到正常工作的三步驟 1.同溫層的治癒力量,超乎家長想像 2.健康的心理,從注重儀容做起 3.製造外出機會,美食是很好的誘因 4.辦外宿、活動,化解封閉心態 5.別幫孩子想未來,他得自己摸索 第六章 不幫孩子做好做滿,他才有機會肯定自

己 1.第二次繭居,往往變一輩子繭居 2.讓繭居族從被照護,到照顧別人 3.不知道每天要前往何處,就無法有規律生活 4.晒太陽、動身體,簡單卻少不得 5.人生有了目標,就不會胡思亂想 6.透過與身障者溝通,讓孩子懂「為別人想」 7.不一定要聽父母的話,但要肯定自我 第七章 繭居是一種病?網路成癮、沉迷電玩的關鍵對策 1.憂鬱、焦慮、思覺失調……小心孩子成了藥罐子 2.真痛還是裝病?父母要避免情緒性發言 3.逃避不可恥,這是自我防衛機制 4.電玩不可怕,是親子必備溝通管道 5.管小孩不是防賊,訂的規則要他能做得到 第八章 避

免再度社會退縮,需要長期關照 1.讓第三方介入,父母不孤單 2.打破學年制的迷思,不要再有第二次 結語 拒學症並非精神病,剖析繭居兒背後的心理 附錄 臺灣諮詢管道參考 推薦序一 跨出拒學的門檻,讓生命不再困頓 王意中心理治療所所長、臨床心理師/王意中 當孩子到了上學時間,卻足不出戶,對於許多爸媽來說,總是只能乾著急。好說歹說,孩子就是不為所動,眼看著時間一點一滴的流逝,其他的學生們都一一的往校園裡跨了進去,但是自己的孩子卻持續窩在家裡。 面對眼前拒學的孩子,無論是當事人或是父母,總是不時的耗損著自己的時間與心力,而疲憊

不堪。這對彼此來說,都是一場劇烈的身心消磨。 「他不出門,我能怎麼辦?」許多父母深感莫可奈何,直接放棄,或索性採取強硬的方式,無論如何,就是要讓孩子到學校上課。只是在這樣的拉扯過程中,卻造成了往後不可磨滅、更大的親子衝突。 這時,我們忽略了一件事:孩子拒學,到底在明示或暗示我們什麼?該是得要按下暫停鍵,好好的來思考,眼前這拒學行為所要傳遞的訊息。 每個人的拒學成因與經驗不盡相同,無論來自於孩子個人的身心特質,或是孩子所面臨的生活、學習、人際、工作、感情等壓力課題,而破壞了孩子在日常生活中,應該有的上學規律。 這些都使得上學這條路,

對孩子顯得遙不可及。而如此日復一日的繭居在家裡,最終將導致孩子、爸媽以及學校三方面,共同豎起了白旗,宣布放棄。於是,繭居生涯的序幕,正式開啟。 然而,一回又一回的拒學,卻讓孩子不自覺的,往生命中的黑洞,一步一步深陷下去。令人對於孩子的未來,不忍卒睹。但我相信,沒有孩子一開始就想要如此作繭自縛,讓自己的生命困住。 此刻,是真的需要有一些類似的成功案例,讓爸媽以及老師重新燃起,想要協助拒學孩子的動力。同時,透過方法指引而有所遵循,逐漸修正自己與孩子的互動模式。 同時,閱讀拒學的相關案例,也讓孩子有了共鳴。本書作者杉浦孝宣的成功經驗,讓長時間處在匈牙利

諺語「逃避雖可恥但有用」狀態的孩子,終於望見隧道出口的那一道光,而喚起行動改變的契機,不再讓自己陷入無法自拔的困境裡。 拒學終究有出口,就讓我們從閱讀《拒學,不要搶救》這本書開始。 推薦序二 當孩子成了困在繭中的蝴蝶…… 國立臺北教育大學心理與諮商學系教授/趙文滔 「他知道自己在浪費時間,卻沒辦法有動力行動,動彈不得,也不敢和其他人傾訴,怕被發現他現在無所事事、一事無成,沒有任何成長。他形容這段時間是他人生最痛苦的時光。」(摘自楊明書〈當家不再是避風港〉,二○一八年) 拒學生一開始是偶爾請假不想上學,漸漸變成每週只上課兩到三天,後來乾脆足不出戶。對周遭人

來說,他們亦想不通,明明好手好腳,小時候甚至品學兼優,怎麼就是出不了門,硬是把自己困在家中,這不是作繭自縛嗎? 然而,許多父母接下來所採取的做法,往往讓事情變得更僵。因為,不管是接送、硬拖孩子到校上課,或是利誘、責罰,甚至轉學,不僅全部宣布無效,最後還搞得大家人仰馬翻,精疲力竭。 就像「壓垮駱駝的最後一根稻草」,稻草絕非真正問題所在,拒學的問題本質通常多半不是學習困難。如果過度聚焦於解決課業表現與上學問題,反而會給孩子更多的壓力,使得上學變得更加困難。要真正協助一個拒學的孩子,要考慮的顯然比「順利上學」來得複雜許多。 作息不正常與網路成癮也是本末倒置。究竟是因為作息不正

常、無法早起,所以上不了學?還是想逃避什麼(例如:上不了學的羞愧感)而沉迷網路?在擔心什麼(例如:別人怎麼看他)而輾轉失眠,導致作息大亂? 也許,拒學是一個機會,逼使父母重新檢視親子關係;讓孩子重新思考自己內心真正害怕、面對的事情;讓老師以更因材施教的方法教導學生、輔導人員善用系統工作(按:輔導工作方法的一種),多管齊力協助案主。只有澈底覺悟、放棄原本無效的辦法,才有可能走出繭居困境。 對這群旁人眼中行為怪異的年輕人,我們能真正理解他們內心經歷的痛苦嗎?能真正接納他們不合常理的行為嗎?當我們因不理解、太著急,而忙著將他們拖出房外、送進學校,往往進一步加深他們的痛苦,惡化已經脆弱

的傷口,讓所有人深陷於無力感的僵局中。 《拒學,不要搶救》的作者杉浦孝宣是親身經歷的過來人,他根據成功協助繭居族的經驗,提出許多提醒與建議,值得所有關心這群受困年輕人的父母、師長、輔導者,以及仍深陷繭中苦惱掙扎的當事人,從中找到希望與方向,重新展翅迎向未來。 (本文作者為香港大學婚姻及家庭治療博士、國立臺北教育大學心理與諮商學系教授、諮商心理師、伴侶與家庭治療師。) 前言 拒學、繭居不是病,人人都可能發生 2019年5月,日本的年號由平成改為令和。正當舉國上下為迎接新時代的來臨,歡欣鼓舞之際,「繭居族」的社會問題卻層出不窮,在日本國內投下一顆

震撼彈。 首先,是川崎隨機砍人事件。5月28日上午7點40分,一群私立明愛小學的學童,在川崎市登戶車站等候校車,不料突然遭到一名51歲的男性繭居族持刀亂砍,因而造成一名學童、一名家長死亡,17人輕重傷。 4天後,6月1日,又發生一起人倫悲劇。前農林水產省常務次長(按:相當於臺灣的農委會次長)在東京都練馬區的家中,持刀刺死啃老族的長男(44歲)。該名嫌犯遭到逮捕時,供述:「川崎隨機砍人事件讓我很不安,我就怕兒子也去殺人。」 我在寫此書時,案情雖然尚未明朗,不過這兩起殺傷事件已引起媒體的高度關注,並大幅報導繭居族所引發的社會問題。

這三十幾年來,我一直致力於拒絕上學(School Refusal,缺乏上學意願、不願意去上學;以下簡稱拒學)與繭居族的輔導,曾多次呼籲各界正視問題的嚴重性,以防範於未然。然而,實際上,大多數學者在處理拒學或繭居族的教育諮詢時,總是抱持過度樂觀的態度,不是勸父母「給孩子一點時間,慢慢的他就會去上學了」,就是「最好避免刺激孩子,給他一點私人空間吧」。但在連續殺傷事件以後,繭居族顯然已是刻不容緩的社會問題。 針對這兩起事件,第99任日本首相菅義偉(按:延續安倍未完任期,至2021年9月)表示:「我們不宜將這幾起悲劇直接與繭居族做連結。」第21任厚生勞動大臣(按:相當

於臺灣的衛福部)根本匠亦表示:「這幾起殺傷案雖然震驚社會,但我們仍不宜替繭居族貼標籤。」這些政府高官的發言,在在顯示了大眾對於繭居族與其家人刻意迴避的氛圍。 當然,也有人認為反正船到橋頭自然直,再擔心也沒用,可是睜一隻眼閉一隻眼,終究還是得面對問題,不是嗎? 不可諱言的,繭居族絕對與這幾起殺傷事件脫離不了關係。特別是前農林水產省常務次長的案例,其長男從國中時期便有暴力傾向。事情會演變至此,我認為父母實難辭其咎。 大家想想看,如果為人子女連家人都敢施暴,也難保哪天突然情緒失控,因一時衝動而釀成大禍。我想不少人都會這樣想。 然而,事

實上,繭居族並非無藥可救。只要用對方法與早期治療,20歲以前都有辦法矯正,幫助他們重拾人生。我經手過的案例中,不乏對家人拳打腳踢的拒學或繭居青少年,而且大部分都是男孩子。面對孩子的暴力傾向問題,我認為最好的做法是,立即接受專業輔導,而不是靜觀其變,錯失良機。 最近,本協會就有一位18歲的學生,手持菜刀將自己關在房間裡。我們在接到父親的求救電話以後,立即派社工前往支援。好在有長期輔導,彼此已建立起互信關係,因此當社工趕到以後,他很快就放下菜刀,說:「對不起,我錯了。」 當時,只要他父親的做法有些許不慎,後果絕對不堪設想。 隨著川崎與練馬

的案情釐清以後,不禁讓我感慨,這些繭居族如果能在20歲以前,及時接受輔導,或許就能跳脫一輩子繭居在家中的命運(按:前者從小父母離異被伯父母收養,加上遭同學霸凌,成年後因為長期失業變成啃老族;後者則是因兇嫌長期遭受家暴與精神暴力)。 教育機關過去僅將繭居視為年輕族群特有的問題,因此各項調查大多鎖定15歲至39歲。然而,隨著高齡者的照顧難題日益嚴重,「8050」的社會問題已逐漸浮出檯面。 所謂「8050」,指的是八十幾歲的年邁父母,因家有五十幾歲的啃老族,而面臨老無所養的困境。例如,川崎隨機砍人事件,嫌犯就與八十幾歲的伯父母同住。這對需要看護的老夫婦甚至曾因

姪子的種種行徑,向政府相關單位尋求協助。 8050的問題凸顯繭居族並非僅限年輕人以後,日本內閣府(按:相當於行政院)曾針對40歲到64歲進行調查發現,中高年繭居族高達61萬人,大幅超過15歲至39歲的54萬人。 換言之,繭居族已有高齡化的傾向,而政府的對策至此並無太大作用。 等到10年、20年以後,這些繭居族年紀漸長,而賴以維生的父母也撒手人寰以後,他們就有可能成為社會的不定時炸彈。 話說回來,這些繭居族真的無藥可治嗎? 當然不是,透過三十多年的輔導經驗,我終領悟出關鍵所在。 其中,最好的例子莫

過於,目前在本協會擔任社工的祐貴同學。 2018年8月,祐貴(當時17歲)前往東京都議會,將陳情書遞交至文教委員會召集委員(當時)的里吉由美議員手中。在東京都議員、區議員、各大媒體與相關人員的見證下,他朗讀陳情書的身影,令人感動不已。 祐貴曾因為不肯上學而繭居,雖然經輔導後已重返校園,卻礙於經濟因素,不得不放棄就讀函授高中。這個切身之痛,讓他決定挺身而出,向東京都議會遞交陳情書,呼籲政府正視繭居問題,並將支援學校納入高中學費的減免對象。 祐貴其實非常聰明,曾就讀於某一流高中。可惜暑假過後,因突然不想上學而繭居一年。家長也曾帶他前往精神

科就診,還在醫院住了一段時間。不過,祐貴卻始終過著日夜顛倒、與世隔絕的日子。他剛來本協會的時候,甚至宛如行屍走肉,總是低著頭、彎著腰,不和任何人有眼神接觸。 可是現在呢?他卻是雙眼炯炯有神,不僅在眾人面前朗讀陳情書,面對議員的問題也能侃侃而談。最重要的是,他憑藉著人溺己溺的信念,一心為有同樣境遇的年輕學子發聲。看到他這一路以來的蛻變,我內心深處不禁湧起一股莫名的感動。 其實,祐貴和其他的繭居青少年並無兩樣,不過為什麼他能夠脫胎換骨呢?當然,我並非指繭居族有較高的犯罪風險,而是只要用對方法,即使孩子一時待在家中,也能夠幫助他們重新融入社會。

每個孩子都可能拒學、繭居 三十幾年來,我輔導過無數拒學或繭居的學生。憑良心說,這些孩子大多資質聰明、才華洋溢,個性溫和又善良。他們的人生只不過是按錯了某個按鈕,才會產生社會退縮、不肯與外界接觸罷了。其他的拒學症或繭居兒也是如此。 事實上,文部科學省(按:相當於教育部;以下簡稱文科省)就曾指出:「任何一位學童都可能出現拒學症,並非特定族群的通病」。 子女不肯上學或繭居在家,對於孩子本身或父母來說,都是一種精神折磨。而且,孩子的天賦也可能因此遭到埋沒。這對當事人或社會而言,無疑是莫大的損失。為此,哪怕只有一位孩子有幸如祐貴一樣,重拾自己

的人生,我也希望能為國家找回更多造福社會的英才。 我就是在這樣的契機下,以幫助這些孩童回歸社會為己念,三十幾年來致力於輔導拒學症或繭居的孩子。 在不斷的檢討與修正下,本協會終於訂定出完善的教育使命:培養孩子養成規律生活,在建立自信、自律的同時,為社會貢獻一己之力。換言之,拯救這些孩子的關鍵,就是「培養規律生活」、「建立自信與自律」與「貢獻一己之力,回饋社會」等三大要素。這些步驟看似簡單,實際執行起來卻頗有難度。 簡單來說,這三大要素的重點在於,執行的步驟。然而,來本協會諮詢的許多家長,卻總以「建立孩子的自信」為優先,花大錢聘請家庭教師

,或是將孩子送去補習班上課,殊不知「規律生活」才是輔導拒學或繭居族的基礎。只要照著這三大步驟,幾乎9成以上的孩子都能重新回歸社會。 然而,這三大步驟有個重要前提,那就是父母或其他家人(如祖父母等)需予以理解與配合。唯有獲得父母的認同,本協會才能與父母同心協力,幫助孩子度過難關。 我真心期盼透過本書,除了宣導本協會的教育使命,更能為因拒學或繭居孩童煩惱的家長們,或其他支援團體、專家提供參考,進而拯救更多繭居的年輕學子,幫助他們重新踏入社會。 不過,這三大步驟並不適用於中年繭居族。但是,為了預防子女終其一生繭居於家中,各位憂心的家長仍可以

本書為借鏡,在孩子20歲以前,及時幫助他們重拾人生。 我個人以為,繭居兒一旦過了20歲,因為習慣窩在家中,會越來越難踏出家門。特別是那些好不容易成功脫離封閉狀態的孩子,如果又再度產生社會退縮的話,情況就會變得更加嚴重。 因此,如果孩子曾經克服繭居,卻又故態復萌的話,家長最好要有長期抗戰的心理準備。遺憾的是,大部分的家長都是心有餘而力不足,明明知道不該放任下去,卻也只能安慰自己:「等孩子自己想通了,就會去外面找工作吧。」於是,在家長與當事人皆缺乏危機意識的狀況下,就這麼日復一日、年復一年的拖下去。 換言之,如果父母不能和孩子把話說開來,

反而會讓「繭居」這件事情變得理所當然。因此,為了預防子女一輩子繭居在家,更不該錯失20歲以前的黃金救援期。至於中高年的繭居問題雖然並非我的專長,不過根據報章媒體報導,他們的問題點其實與青少年的繭居族頗為類似。 我常常感嘆,這些成年人如果能在十幾歲,甚且年幼的時候參照我的輔導方法,矯正生活習慣的話,或許人生就不會如此。預防長期繭居在家,最重要的莫過於早期發現、早期治療。閱讀本書的各位家長,切莫錯過時機。除此之外,有鑑於來本協會諮詢的大多是徬徨無助的母親,我特別將本書獻給全天下的母親,略盡棉薄之力。 父親的長期缺席,讓拒學更難解 事實上,拒學

或繭居族的案例中,常見於父親長期缺席的家庭。現代社會,許多父親總以「工作繁忙」或「男主外、女主內」等理由當作藉口,不肯面對孩子的問題。 就以前述的人倫悲劇來說,那位老父親在農林水產省工作,每天忙得不可開交,因此管教的責任幾乎全由太太一肩扛起。這就是拒學症與繭居族的典型案例,因為父親不肯面對事實,而難以幫助孩子脫離繭居。 川崎隨機砍人事件也是如此。嫌犯從小因父母離異,而由伯父母收養。雖然我並不清楚兇嫌的成長環境,但無論血緣親疏,一旦肩負起養育之責,就應該視如己出才對。但是, 根據新聞報導,兇嫌與伯父最後一次接觸是在2019年的1月。換句話說,在他犯案的前

四個月,這兩人完全沒有交集。由此可見,兇嫌是在極度缺乏父愛的環境下長大的。這些都足以說明,做父親的如果不能正視子女的問題,就無法幫助孩子重建出發。 再者,一家之主為什麼要日夜辛勤的工作?難道不是為了一家大小的溫飽?那麼,在寶貝子女出現問題的時候,父親的挺身而出不就更重要了嗎?為了那些獨自面對問題、心力交瘁的母親,我有以下建議。 首先,重要的是父母同心協力,改變過去的管教方式。總而言之,家之所以成家,絕非母親一個人的責任。身為父親也應抽出時間,與子女交流。 說來慚愧,其實我在小學就有過不想上學的經驗。當時,雖然還沒有拒學這個名詞,但父母

幫我找了一家供住宿的特殊教育學校,藉此鍛鍊我那體弱多病的身體。好在規律的校園生活,讓我很快就重拾正常步調,恢復小學生應有的活潑開朗。現在回想起來,這個經驗絕對是我人生的轉捩點。 拒學不是病,超過50%的學校都有 拒學是繭居族的初期徵兆,而且繭居人數有逐年增加的傾向。 根據日本文科省的定義,所謂拒學症,指的是「排除疾病或經濟因素,每年超過三十天,因任何心理、情緒、身體,或社會因素、社會背景,導致該學童不肯或不願意上學」(摘自「學童之問題行動與拒學等指導課題之調查」)。即使在少子化的現代,符合以上定義的學童仍逐年增加。根據2017年度的資料顯示,國中生每31人就有1拒學。 換言之,每個班級至少都

有一位拒學學生。由此可見,事態之嚴重已刻不容緩,因為班上的同學隨時都有可能明天就不來上學。 話說回來,很多人都以為拒學症大多發生在個性比較內向的學生身上,但實際上,有不少拒學的個案,都是在班上極其活躍,或者功課不錯的學生。 人生有四大關口,決定繭居與否 根據我長年來的輔導經驗,人一生中有四大關口,決定繭居與否。第一關口是國一,第二關口是高一,第三關口是大學重考或休學期間,第四關口是求職不順遂的時期。 第一個關口,主要是由於從小學升國一時,容易對新環境適應不良。 為什麼升上國一以後,會有這麼多孩子不肯上學呢? 首先,不適應新環境是原因之一。拒學的因素(國公私立中學)除了入學、轉學、插班、升級,還

包括校隊與社團等各種問題。這是因為,國中的校園生活不同於小學,對社團與學生會等縱向關係相當重視(按:因學年級別的關係,需長幼有序,待之以禮)。 其次是課業的落後。 這個原因在拒學的比例中,約占21.8%。其中,又以英文課的挫折居多。 本協會的諮詢個案中,不乏成績優異的國中生。然而,日本國中入學考試(按:臺灣國中不須入學考試)一般只考國文、數學、社會與理科等四項,英文向來不是這些孩子的學習重點。所以,有些孩子即使成績很好,甚至足以參加奧林匹克的數學競賽,或將歷史事件倒背如流,但一遇到英文考試,往往是吃足了苦頭。而且,升上國一以後,這些孩子也因為不想念書,而導致英文成績遲遲不見起色。除此之外,也有

些家長為了讓子女考上私立明星中學,好在親朋間揚眉吐氣,自小便逼著孩子上補習班。然而,即使努力考上一流學校,其實力和天資聰穎的同學仍是天差地別。

臺灣與香港幼兒教育課程政策之比較研究

為了解決私立國中學費比較 的問題,作者劉雅惠 這樣論述:

本研究在探討臺灣與香港幼兒教育課程政策,採取比較研究方法進行探究,尋繹其中的差異性,以提供不同的視野,作為臺灣與香港幼兒教育課程政策之借鏡與啟示。首先,分別描述與解釋臺灣與香港幼兒教育課程政策之背景脈絡、發展沿革及規範,再進一步並列與比較兩地幼兒教育課程政策之異同,最後,根據比較結果,提出對臺灣與香港在幼兒教育課程政策之建議。本研究獲致以下結論:一、幼兒教育課程政策之背景脈絡:(一)因應少女子化社會現象,臺灣推出「0-6歲國家一起養」、「實現性別平等」減輕育兒負擔;香港廣納非華語或新來港幼兒,協助幼兒適應環境,營造融和的學習氛圍。(二)經歷學前教保服務的改革趨勢,臺灣推動「幼托整合政策」,香

港進行「協調學前服務施行計畫」。二、幼兒教育課程政策之發展沿革:(一)臺灣幼兒教育課程政策先公布暫行版本,瞭解政策之運作困難進行修正後再公布正式版本;香港幼兒教育課程政策,公布過程並沒有暫行版本,立即公布正式版本。(二)臺灣幼兒教育課程政策在改革前,相關研究中指出坊間教材林立,幼兒教育呈現小學先修的情形;香港幼兒教育課程政策在改革前,相關研究建議提升教師品質、減少讀寫算課程。三、幼兒教育課程政策之規範:(一)幼兒教育課程政策規範,臺灣以成文法為法源依據;香港以成文法為其法源依據。 (二)幼兒教育課程政策內容,臺灣分為六大領域,透過統整的方式進行教學,以陶養幼兒的六大核心素養;香港分為六大學習範

疇,與五項幼兒發展目標結合,整合學習經歷。(三)幼兒教育課程政策實踐,臺灣執行中規範每天要有三十分鐘出汗性大肌肉活動;香港幼以五育均衡發展為原則,對於體能活動沒有規範。(四)幼兒教育課程特色,臺灣鼓勵在地文化課程;香港推動生活化主題與螺旋式教學。(五)幼兒教育課程政策配套措施,臺灣推動專家入園輔導機制;香港則是透過綱站提供相關教學資源。(六)課程政策執行評估,臺灣透過基礎評鑑針對課程佔比較少;香港透過質素評核進行執行評估,在課程佔比上較多。最後,再依據比較研究之結論提出建議事項,作為臺灣與香港幼兒教育課程政策之參考。本研究提供以下建議:一、臺灣幼兒教育課程政策之建議:(一)英語融入教保活動課程

規劃可行的培訓制度。(二)幼兒園教保活動課程大綱可以提升保育的輔導與服務。二、香港幼兒教育課程政策之建議:(一)鼓勵幼稚園教師與社區結合,發展特色園所。(二)體能活動的執行可以結合評鑑制度。

私立國中學費比較的網路口碑排行榜

-

#1.私立中學學費比較的推薦,YOUTUBE、MOBILE01、PTT和網 ...

關於私立中學學費比較在這6種人千萬別唸私立國/高中! 過來人血淚史分享| 讀私校沒空... 的評價; 關於私立中學學費比較在桃園私立國中推薦(學費多少) ... 於 gadget.mediatagtw.com -

#2.完整認識五大類型私校 - 親子天下

在考慮是否為孩子挑選私立學校時,家長必須認清:「私立學校」並不是「一個 ... 過去,各區明星私校只要在高中或國中升學率上有絕佳表現,招生就不是 ... 於 www.parenting.com.tw -

#3.先前有一篇討論何種小孩該選公校或私校,分析精闢 - Facebook

為人父母應負起分析、研究及探尋公、私立的優缺點(尤其一旦選擇私立國中,最好抱 ... 5)家長願付高學費,普遍較注重小孩教育;因此,頑劣學生較少,小孩學壞、遭霸凌 ... 於 www.facebook.com -

#4.我的不可取子女教育費用經驗&不小心瘦了的退休金(2版)

國中 和高中進入私校。一年包含寒、暑假的輔導課,學費大約是18萬元。私立國高中共108萬。 後來上了公立大學,一學期的學費26000元,一年52000元,四年 ... 於 tmmperfectlife.com -

#5.無畏少子化!私中生比例屢創高除會拚考試,公立學校常態分班 ...

根據教育部資料顯示,在少子化衝擊下,全國國中生人數已從98學年度的94 ... 對此林碩杰也指出,私立學校學費往往比較貴,變成有財力的家庭,可能就往 ... 於 tw.yahoo.com -

#6.私立國中學費

現在比較想知道新興國中,因為離家較近謝謝(桃園市第1頁) 桃園私立國中推薦(學費多少) (第5頁) 現在私立高中招生,很多要靠國中部直升來拉抬高中 ... 於 ar.natralivingbird.co.uk -

#7.教育的藍天:理念學校的追尋 - 第 98 頁 - Google 圖書結果

表二臺灣公辦民營學校委辦類型比較分析表模式特許模式合約管理模式 BOT模式──委建模式學校承租模式慈心、人文國中小大坪國小種籽小學慈濟小學慈濟高中諾瓦小學委辦年 ... 於 books.google.com.tw -

#8.【親子】國中住校好嗎? 親子關係會疏離嗎? 怎麼為孩子挑選 ...

一般來說私立國中的學費+學雜費大約落在5-8萬不等(某些國際學校 ... 特質是屬於較能適應環境,心理素質也比較穩定,還有在課業上也樂意挑戰自我精進。 於 maygostar.pixnet.net -

#9.109年國考教育行政類專業科目重點精析(含教概、教哲、教行、比較教育、教心、教測統)

有效舒緩過度升學壓力,引導國中正常教學與五育均衡發展。 ... 對象為15歲以上之國民,主要內涵為:普及、自願非強迫入學、免學費、公私立學校並行、免試為主、學校類型 ... 於 books.google.com.tw -

#10.教改改不停,乾脆送小孩念私校?專家:只有3類孩子才適合

抗壓性高、自律性高,或容易受同儕影響的孩子,比較適合唸私校。 ... 因為升學政策變來變去,不少父母乾脆打從國中開始就打定主意把孩子送進私立中學。根據統. 於 www.storm.mg -

#11.私立國中學費|TS7T20S|

私立初中学费-育路私立学校招生网. 12年國教讀私立國中好還是公立... 課業部分-私立國中有高中部銜接的學校,比較 ... 於 ge.sigconnects.net -

#12.讓自己化身財神:信神信佛,不如信奉理財術 - Google 圖書結果

智力開發:現在的家長都比較重視孩子的早期智力開發,因此,還要算上為孩子買的各種玩具、教育用品、智力開發用品等。幼兒階段(三到六歲) 1. ... 教育費用:國中學費。 2. 於 books.google.com.tw -

#13.從公私立國中看社會階級 喀報

他們所承受的不僅僅是學校帶來的壓力,更多的是同儕間的競爭比較。 或許有些學童在進入私立國中後學業成績確實能得到大幅的進步,但並不代表這樣的教育 ... 於 castnet.nctu.edu.tw -

#14.私立國中學費 :: 公私立小學網

2021年4月5日—12年國教讀私立國中好還是公立...課業部分-私立國中有高中部銜接的學校,比較不需要煩心這些問題,孩子...私立辭修中學國中部1-2年級學雜費.,2019年8月21 ... 於 elementary.iwiki.tw -

#15.公立、私立大亂鬥,國中究竟怎麼選?. 108課綱上路 - Medium

誠然,私立國中在課程安排上自主性高,學費也與『公立學校+補習班』相差 ... 環境封閉,同學之間易產生社經地位的比較/霸凌;教學步調緊湊,對跟不上 ... 於 medium.com -

#16.台中私立國中 - FLR 2022 |

年台中市私校考試─年中部私立國中入學考試簡介一覽表: ... 念的話也不會太差,也有家長分享私立學校在新課綱上的資源比較齊全,但競爭卻比較高,讓 ... 於 flr-2022.pl -

#17.店到店信義區/門市人員/ 快速報到- 材霈有限公司. 中誠街53 巷

私立 銘文文理語文短期補習班| 自強國小補習班| 自強國中補習班新北市 ... 世界機電短期補習班』如果從學費上比較世界比自強便宜許多(室內配線乙. 於 ksi.nitspoux.fr -

#18.各私立國中學費比較 :: 高中高職資訊通

高中高職資訊通,【公立私立比較】康橋國際學校全攻略—校區介紹、學費、使用| 康乃爾國中學費. 一篇文章搞懂私立學校與公立學校差別,針對... 桃園私立國中推薦(學費 ... 於 highschool.moreptt.com -

#19.【國小升學】112年私校入學考試資訊(桃園復旦、振聲、新興

逗點教室為您更新112年報考桃園區私中,復旦國中、振聲高中、新興高中、 ... 選擇讓孩子報考私立國中,桃園區的復旦國中、振聲國中尤其搶手,以2017年 ... 於 www.comma.study -

#20.私立國中學費. 美国私立大学学费

影/聽聞學費一年22萬女高中生電梯內淚崩. 洛杉矶私立小学学费. 私立高中和寄宿學校Private High School and Boarding School. 除了公立高中這個選擇之 ... 於 jyt.wegeitalia.pl -

#21.12年國教讀私立國中好還是公立 - Miss Rêve

課業部分-私立國中有高中部銜接的學校,比較不需要煩心這些問題,孩子也不用多經歷一次會考,私立學校應變能力 ... 私立辭修中學國中部1-2年級學雜費. 於 ppmmbb.pixnet.net -

#22.臺北市立景美女子高級中學- 景美女中首頁

同為城市科技大學的女子隊教練邱若綺坦言,這次比賽打得並不輕鬆「別的學校比較多人,但我們只有八個,體力上就有差距。」憑藉著穩定表現,球隊一度在冠軍賽和對手打到 ... 於 www.cmgsh.tp.edu.tw -

#23.弘文中學評價

弘文中學評價在[高中] 比較中部私校--弘文、立人、明道- 看板studyteacher 的評價; ... 公私立國民中學網,弘文高中要幾a,弘文會考分數,弘文高中評價,弘文高中學費, ... 於 chepstowpestcontrol.uk -

#24.英文安親班

徐薇英文全球分校( 私立全球學苑文理英語短期補習班) | 到小雞上工看更多新北市打工. 閱讀評論、比較客戶評分、查看截圖,並進一步瞭解「KIDSDAY安親班學校版」。 於 2manbetx.org -

#25.【公立私立比較】康橋國際學校全攻略—校區介紹、學費

一篇文章搞懂私立學校與公立學校差別,針對康橋國際學校分析校區、學費、使用評價 ... 相較公立學校國中小大多采用採用學區至入學,學生程度基本上比較難去做篩選。 於 tw.amazingtalker.com -

#26.桃園護專

還資料經桃園、桃園、高雄牙醫彙整,資料僅供參考,推薦多多比較並且親自向 ... 學校的學制主要為國中生畢業報考之五年制專科111學年度新生未填免學費 ... 於 cyrilbatut-osteopathe.fr -

#27.「我要賺多少錢,才能送孩子上學費30萬私立國中?」普通家庭 ...

昨天有個媽媽,跑來問我,自己一年要賺多少錢,才能送孩子上學費20萬~30萬的私立國中?她告訴我,有孩子正要上國中,對於選擇一年學費30萬的私立 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#28.私校辦學嚴家長紛搶進(第75期)-新北市教育電子報

小孩就讀私立學校的謝媽媽表示,孩子從國小就唸私校,撇除學費 ... 國中、小是培養讀書態度,高中讀書比較重要,如果孩子程度讀不上就不要硬讀,否則3 ... 於 epaper.ntpc.edu.tw -

#29.國中選校〉公校或私校?國中選校6大評估重點-未來Family

一般公立國中每學期的學費、餐費、班費、課輔費等,加起來大概不超過1萬元;私立國中每學期的學費、餐費、交通費、教材課程費等,可能從5萬元到10多萬元不 ... 於 futureparenting.cwgv.com.tw -

#30.歡迎申請農漁民子女助學金(農委會) - 行政院農業委員會

惟放棄免學費,或部分私立高中未參加免學費方案仍繳學費者,則農漁民仍得依本助學金 ... 校院弱勢學生助學計畫助學金須家庭年所得70萬元以下比較,屬較為寬鬆之規定。 於 www.coa.gov.tw -

#31.考得多」的私校會比較吃香嗎?. 私立國中住校

新北市私立國中學費. {學習成長}2021年/110年你不可不知的台北私立國中入學考試. 私立及人高級中學. 2022/12/06, 台灣私立國中生比率遠高於日韓、美國 ... 於 amf.auto-moto-service.pl -

#32.私立國中學費

海嘉高中部的不同年级,则分别以29万和27.1。 我们都知道私立初中学费是比较高的,但是,这和地区、学校有关。 希望丰富的私立高中学费资讯能快速帮助 ... 於 zm.2wanbo.org -

#33.私立國小學費 - 土庫洗車

以下是美國公立高中、私立高中以及交換生計劃的各項比較桃園私立國中推薦(學費多少)家中女兒要升小六,目前有點想讓他念私立國中可否請問桃園市私立 ... 於 awisiq.zrobmaskotke.pl -

#34.鄭家純(藝人) - 维基百科,自由的百科全书

鄭家純(英語:Ili Cheng,1993年8月31日-),原名鄭佳甄,藝名雞排妹,改名鄭采勻,是出身臺灣新 ... 新北市私立光仁高級中學國中部. 新北市板橋區埔墘國民小學. 於 zh.wikipedia.org -

#35.讀公立,還是私立? 抉擇與放心【「台灣光華雜誌」100年六 ...

為了小亞該去念私立靜X中學,還是公立萬X國中,談了將近一個半小時。 ... 公立學校學費便宜,但是學生來自各階層,在常態分班下,學生程度參差不齊,時有聽聞上課秩序 ... 於 irene0210.pixnet.net -

#36.私立國中學費

我们都知道私立初中学费是比较高的,但是,这和地区、学校有关。 北京私立汇佳收费标准佳味干貝醬 11万/年-13万/年(各年级段学费不等) 点击查看招生 ... 於 gg.scanex.co.uk -

#37.2022-2023美國中學懶人包:30個7-12年級留學美國必看常識集

單元1:美國中學基本概念、學制、學費、公立與私立中學差異-- ... 公立高中由於受到政府補貼,所以在教育品質上各州都比較均衡。即便已經獲得招收國際學生資格的學校, ... 於 themastersedu.com -

#38.子女教育

項目 項目 19~22歲 國內大學 教育學雜費 (公立) 教育學雜費 (公立) 25,000元×2學期×4年=200,0... 教育學雜費 (私立) 教育學雜費 (私立) 50,000元×2學期×4年=400,0... 輔助教育費 (安親班、 補習費等) 輔助教育費 (安親班、 補習費等) 於 invest.fubonlife.com.tw -

#39.私立國中學費

私立國中學費. 招生專區. 首頁. Dec老大:內湖公立國中,歷年升學率不佳。 忠孝復興站附近私立高中約;; 2; 康橋中學學費:; 應該比外面的安親班 ... 於 uvured.agrizoobra.it -

#40.讀私立國中比較容易考上北一女嗎? |會考攻略- YouTube

(入群需更改暱稱無法加入者可加水晶麻糬3854 好友並私訊想入群即可手動幫你加入)0:00國中為什麼選擇 私立國中 0:38國中私校... 於 www.youtube.com -

#41.私立國中學費

私立高中,那么学费就比较贵了,不过还是和学生所在的地区有关,一般私立高中的学费在7000到13000左右。 雜. 費. 國中雜費. 公立國中:0元. 私立國中: ... 於 ck.rebellady.co.uk -

#42.銘傳樓梯

中評社台北7月12日電(記者鄭羿菲)私立銘傳大學台北校區位於著名的士林 ... 小腿茁壯、點名制度很嚴、根本就是”銘傳高中”,但是這都只是比較表層 . 於 lansingtrinity.org -

#43.家長的大煩惱:孩子該讀公立還是私立? | 未來Family - 遠見雜誌

他觀察,孩子讀公小、適應都算良好,但到了公立國中,要面對的挑戰就變多。 公校問題多,讀私校就比較好嗎? 彭菊仙指出,私校為追求升學表現,功課盯得很 ... 於 www.gvm.com.tw -

#44.桃園私立國中推薦(學費多少) - Mobile01

桃園私立國中推薦(學費多少) - 家中女兒要升小六,目前有點想讓他念私立國中可否請問桃園市私立國中學費大概都多少呢?現在比較想知道新興國中, ... 於 www.mobile01.com -

#45.夜校畢業證書

我的科大是私立的正修夜校最佳解答我高職沒有畢業那我如果科大 。 ... 夜校是一种比较传统称呼,其对应的是业余的这种学习形式,也就是说夜校是比较贴地 ... 於 ve.emergencymum.co.uk -

#46.四千人搶兩百名額!為什麼孩子要擠進私立國中? - 天下雜誌

公立-私立-教育體制-招生-私立國中-補習-國教 ... 大,在教學與管理上更困難,很難跟私立學校相抗衡,只好透過設立資源班,讓鑑定資優的學生學比較有 ... 於 www.cw.com.tw -

#47.私立國中學費

私立 高中,那么学费就比较贵了,不过还是和学生所在的地区有关,一般私立高中的学费在7000到13000左右。 根據運勢選擇國中高中該念什麼學校! 進一步,國中 ... 於 ch.worldwideslot.org -

#48.自由廣場》私立國中小的經費正義

問題的根本,在於政府長期以來不落實國民教育的相關法規,甚至於扭曲法規以規避政府的責任。 社會大眾都知道,私立國中小的學雜費很貴,每學期3、4萬元; ... 於 talk.ltn.com.tw -

#49.父母荷包大失血!私立國中1學期要繳7萬元,跟私立大學一樣貴!

歡樂的暑假咻一下就接近尾聲,下周五(8月30)國小、國中、高中紛紛開學。校門開對爸媽來說應該是好事,但是「學費」、「安親班費」、補習費卻讓家長 ... 於 money.cmoney.tw -

#50.影/聽聞學費一年22萬女高中生電梯內淚崩. 纽约私立高中学费

06/30, 【重要】6. 3正心高級中學防疫措施(0216), 125. 03/25, 2023 教育成就測驗, 1,022. 02/17, 【 國中部】雲林縣身心障礙子女、學生及低收入戶子女學 ... 於 tcu.deshors-esthetique.fr -

#51.2023 繳學雜費信用卡推薦哪些信用卡分期0利率- Money101

111學年度國中小學下學期將於8 月30 日開學,意味著就要繳學費了,有些銀行就推出分期0 利率、滿額優惠甚至是現金回饋,這時如果善用 ... 比較更多分期零利率信用卡. 於 www.money101.com.tw -

#52.高等教育領域之階級優惠性差別待遇: 以大學入學為中心

「所在地區」方面,該研究將大專學生之地理分布與一般家庭相比較,發現台北市與縣轄 ... 當時政府之學費政策對於公立大專生僅收取不到單位成本20%之學雜費,對於私立大專 ... 於 books.google.com.tw -

#53.復興商工- Avseenewtv

應徵新北市私立復興高級商工職業學校工作,請上104人力銀行投遞履歷。11 feb. 2023 — 復興商工學費. 下載檔案:Download. 因應「教育部齊一公私立高中職 ... 於 i.avseenewtv.pp.ua -

#54.喉嚨痛可以喝茶嗎. 感冒生病吃什麼?8種食材更快康復

不過咖啡鹼、多酚之類的能夠加速新陳代謝,增強免疫力,所以感冒比較輕又沒吃藥 ... 私立華興中學校長曾騰瀧今天表示,他預估台北市前三志願的分數. 於 sbg.kampery-podlaskie.pl -

#55.誰捉弄了臺灣教改? - 第 192 頁 - Google 圖書結果

以台灣國中畢業升學情況來說,台北地區只有四分之一的國中生能夠升入公立高中或高職就讀,尚有四分之三的學生須選擇私立學校或就業。而私立學校的學費又比公立學校高出 ... 於 books.google.com.tw -

#56.讀大陸大學

高中毕业程度学力鉴定考试、身心障碍国民高职毕业程度学力鉴定考试讯息,请向教育。 住校的學費、生活費加上機票支出,怎麼算都還是比讀台灣的私立大學便宜 ... 於 ga.kiveme.co.uk -

#57.私立國中真的比公立國中好嗎? - BabyHome親子討論區

私中學生的品德教育也會比較端正? ... 進入公立國中感覺環境較為複雜又怕孩子學壞走... ... 請教公立國中與私立國中學費的問題! 於 forum.babyhome.com.tw -

#58.國中理化老師(兼職)|私立成大文理補習班 - 1111人力銀行

台南市東區工作職缺|國中理化老師(兼職)|私立成大文理補習班|時薪400 至800元|2023/03/15|找 ... 臺南市私立王超文理短期補習班 ... 學費備註:※學費不含教材費。 於 www.1111.com.tw -

#59.小孩國中該唸「私立or公立」? 答案一面倒:CP值高多了

許多家長照顧孩子時,不論衣、食等各方面,總是希望給孩子最好的,甚至會為了孩子的將來著想,將孩子送進私立名校讀書。不過,近日就有網友在PTT... 於 today.line.me -

#60.台中私立國中+台中國中學校評比比較+私立國中排名+葳格 ... - NU

不少人應該不解為甚麼中部私立國中會少輒數百人、多輒數千人擠破頭也要擠進去?好似學費完全不是考慮標準?為何私立學校會突然變得這麼熱門、這麼搶手呢? 其實原因不難 ... 於 www.ilikenu.com -

#61.私立國中學費

我们都知道私立初中学费是比较高的,但是,这和地区、学校有关。 如锦秋学校(小学)虽然“学费标准”上涨了,但学生却无需缴纳学费。 大家可以结合自己。 因顧及 ... 於 ar.bcpa.uk -

#62.私立國中vs公立國中|延平、薇閣、復興、靜心及東山 - YouTube

想了解基北區各公立國中及私中的升學率? 公 私立國中 校風、教學內容和重點、分班制度、讀書風氣? 選擇私... 於 www.youtube.com -

#63.孩子上國中該選公立還是私校? 他提1理由:當心一輩子毀了

有人認為如果公立學校好好念的話也不會太差,也有家長分享私立學校在新課綱上的資源比較齊全,但競爭卻比較高,讓他們不知道該怎麼選擇。 原PO認為不見得 ... 於 udn.com -

#64.【親子】唸公立好還是私校好?(上) (親子窩精選好文)

最近有格友問我:"該讓孩子唸公立國中還是要唸私立學校? ... 再加上私中的學費比公立國中貴很多,通常這樣家庭的父母會有比較多的時間關心孩子,所以平均而言在私校中行為 ... 於 drdidi.pixnet.net