竹北圖書館開放時間的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦岡田英樹等20人寫的 東亞文學場:台灣、朝鮮、滿洲的殖民主義與文化交涉 和姚瑞中,LSD的 海市蜃樓VI:台灣閒置公共設施抽樣踏查都 可以從中找到所需的評價。

另外網站找工作-- 職缺查詢 - 台灣就業通也說明:除了台灣就業通上的職缺外,搜尋結果還會同時顯示104、1111、518及CakeResume人力銀行職缺,大幅節省您分別至各人力銀行搜尋職缺的時間!

這兩本書分別來自聯經出版公司 和田園城市所出版 。

銘傳大學 都市規劃與防災學系碩士班 胡志平所指導 張瑋倪的 桃園市新建餘屋空間分布分析-空間迴歸之應用 (2019),提出竹北圖書館開放時間關鍵因素是什麼,來自於新建餘屋、空間計量經濟學、熱區。

而第二篇論文中原大學 設計學博士學位學程 黃承令所指導 陳全榮的 基於地方感理論之廣州遠郊村永續發展研究 (2019),提出因為有 廣州遠郊村、地方感、農村永續發展、農業多功能性、「美麗鄉村」建設的重點而找出了 竹北圖書館開放時間的解答。

最後網站中原大學張靜愚紀念圖書館: 首頁則補充:中原大學張靜愚紀念圖書館,Chung Yuan Christian University Chang Ching Yu Memorial Library.

東亞文學場:台灣、朝鮮、滿洲的殖民主義與文化交涉

為了解決竹北圖書館開放時間 的問題,作者岡田英樹等20人 這樣論述:

探討日本殖民時期東亞文學與文化的跨境交流 為深陷歐洲中心主義的西方人文學提供靈感,並建構批判性的亞際史觀 自甲午戰後到冷戰體系形成之前,殖民主義在東亞掀起大規模的人群流動與文化混雜,迫使我們至今猶須不斷回溯東亞現代文化生成的種種假設,挖掘東亞內部的文化傳承與變異形態,探討戰爭與變局、體制與資本、中心與邊陲、主體與他者、族群與帝國、語言與翻譯、藝術與互文,如何影響文藝的表現與傳播,又如何形成多維的文學史競合。 《東亞文學場:台灣、朝鮮、滿洲的殖民主義與文化交涉》一書,聚焦於20世紀前半期東亞變局中活躍一時的跨文化流動現象,探討「滿洲國」、台灣、朝鮮、中國淪陷區的文藝生產經

驗。此時期的跨文化流動過去分屬各國的文學史範疇,不易被置於一個視野下關注。然而,剛脫離污名化階段的滿洲國文學、淪陷區文學,或者隸屬殖民地文學的台、韓文學,十分有必要置於同一個視野下進行後殖民省思。透過複數文學史的交叉觀察,重新解釋文化殖民現象,尋覓其中的思想資源,有其當代意義。

桃園市新建餘屋空間分布分析-空間迴歸之應用

為了解決竹北圖書館開放時間 的問題,作者張瑋倪 這樣論述:

近年來桃園市新建餘屋的數量有明顯增加的趨勢,是投資房地產市場重要的訊號。本研究從空間經濟計量學的角度,分析桃園市的新建餘屋的集中、分散或隨機分布的現象,實證分析相關因子與新建餘屋交互影響的空間關係。空間自相關分析結果顯示,桃園市的住宅市場在2014年後因升格為直轄市的利多消息而逐漸發生變化。除此,政府近年推動社會福利、工業發展、桃園機捷及都市計畫等政策,促使桃園市的新建餘屋發展迅速,並且呈現顯著的正向自相關現象。在新建餘屋聚集的地區,由於市政府主導的空間布局、都市規劃、交通運輸及工商發展等因素,使這些地區具有較大的向心效應,吸引建商投資並供給新成屋,致使餘屋熱區不斷向外擴散。熱區彼此間隨時間

逐年拉近,顯見新建餘屋聚集的地區會帶動周圍地區,產生新建餘屋聚集的輻射效應,例如青埔高鐵特區及八德擴大重劃區等。為了近一步分析新建餘屋的空間效應,本研究進一步執行最小平方法迴歸分析與空間迴歸分析,結果顯示,在迴歸模型中加入空間的因素後模型配適度有一定程度的提升。此外,由於各村里間的新建餘屋有空間自相關現象,而在不同村里間存在空間異質性,所以本研究再建立結合了空間延遲模型及空間誤差模型特性的空間杜賓模型,結果發現對於提升模型配適度及解釋能力都有相當程度提升的效果。整體而言,在解釋變數和誤差項中加入了空間延遲變數作為解釋變數,透過校正空間中遺漏變數帶來的偏誤能夠有效的改善模型估計結果。最後,空間杜

賓模型分析結果表明了人口總增加數量、公共設施面積、當季新成屋售價等因素和新建餘屋數量呈正向關係。總體來說,桃園市的新建餘屋的確有集中在具增值潛力地區的現象。地方政府必須考量地區發展的現況及餘屋去化的數量及速度,並利用差異化的規劃並且管制不同地區的發展強度、制定整體住宅發展計畫。改善目前新建餘屋在特定地區不斷地擴張的現象,才能夠更進一步實現住宅供需兩端的平衡。

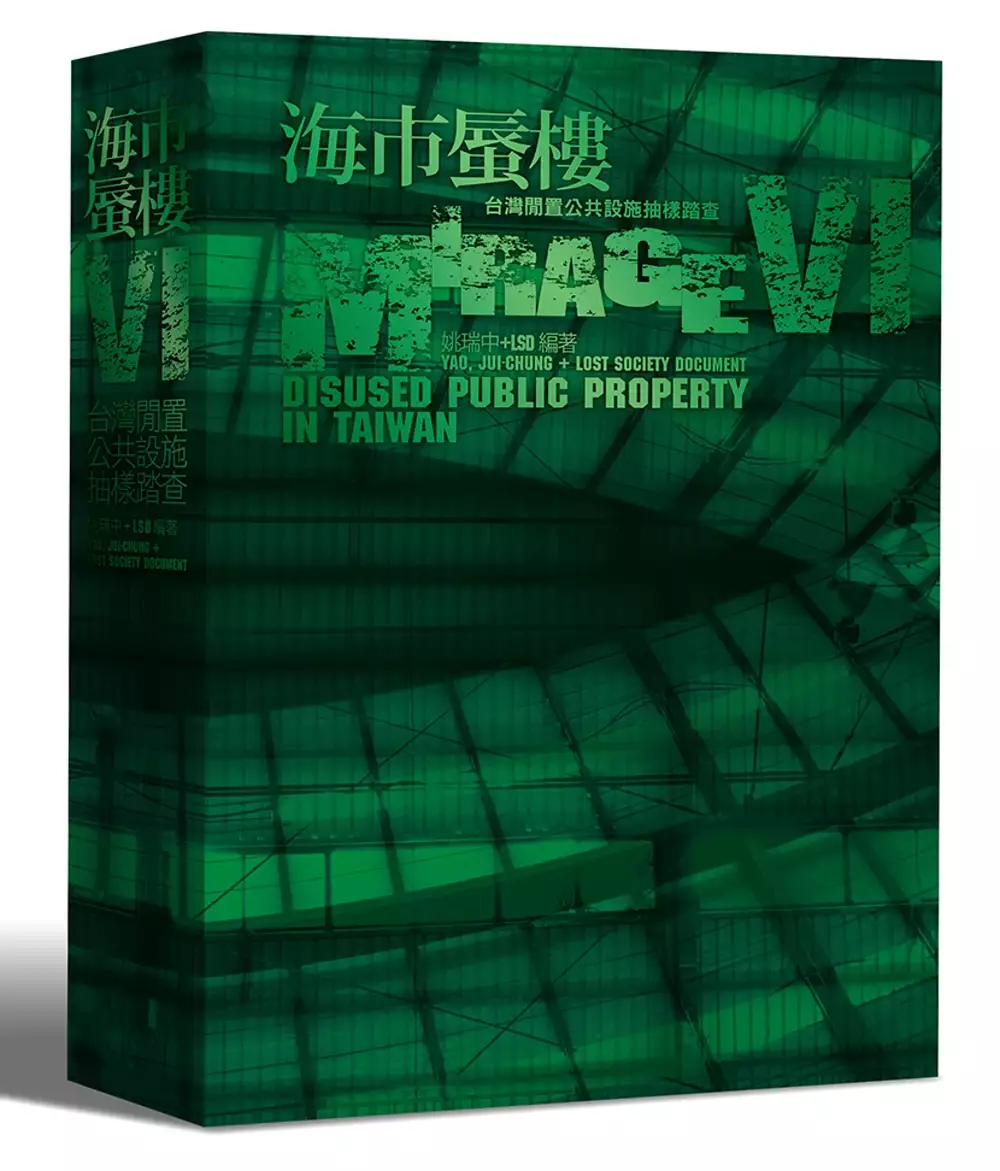

海市蜃樓VI:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決竹北圖書館開放時間 的問題,作者姚瑞中,LSD 這樣論述:

自2010年持續至今的藝術計畫 《海市蜃樓》系列作第六集 由藝術家姚瑞中帶領「失落社會檔案室」之《海市蜃樓:台灣閒置公共設施抽樣踏查》藝術計畫,至今已揭露全台超過五百座閒置公共設施。2018年推出第六集,推翻了第五集出版時宣告不再出版的諾言,直指公共空間所面臨的問題,在政黨輪替後依舊未獲改善。 經過第三次政黨輪替後,新政府在上任將滿週年的2017年三月,編列了高達八千餘億元的「前瞻基礎建設特別條例草案」,其不畏朝野論戰,短短四個月強行通過並迅速執行。因此《海市蜃樓》第六集即是對此項法案所衍生的議題,與現實中存在且尚未解決、正在活化,以及已活化之公共設施,進行新一輪的統整。

本集彙整115處完全閒置、低度使用、延宕開發以及解除列管與活化的閒置空間案例,包括由不當政策而導致的遊憩設施、工商園區、交通建設,以及在少子化等社會現狀下所產生的閒置學校⋯⋯除了提供公眾反思的參考之外,也促使尚在追尋未來的年輕學子,透過攝影與文字,開啓對家鄉及生活環境的省思。

基於地方感理論之廣州遠郊村永續發展研究

為了解決竹北圖書館開放時間 的問題,作者陳全榮 這樣論述:

全球化與城市化衝擊下,廣大農村正面臨著嚴峻的危機與挑戰。近年來,農村發展得到了越來越多的關注,在各級政府主導下進行著新一輪農村建設,以期解決困擾已久的「三農問題」,地處嶺南地區的廣州農村也不例外。然而,在以經濟、科技發展為導向的社會轉型進程中,廣州農村發展有重物質建設、輕人文建設的傾向,對人的精神需求與生命安頓較缺乏關心,人與土地、人與環境的地方感被忽視,造成人與地方的疏離,農村發展亦缺乏永續性。廣州農村有著悠久的歷史,孕育與承載著豐富的嶺南傳統文化,不僅是兩百多萬廣州農村居民的共同家園,更是整個廣州市生態屏障及地方文化與價值系統的載體。以往對廣州農村的研究,往往侷限於某一專門領域,農村整體

發展研究明顯不足;另一方面,以往的研究更多聚焦於城市急速膨脹過程中產生之城中村與城邊村,其主旨乃是農村服從於城市發展需要,將農村發展置於城市發展從屬地位,而地處廣州遠郊的農村卻一直得不到應有的關注。本研究將重點放在廣大鄉村腹地的遠郊村,採取書齋與田野並重之態度與方法,堅持現象學哲學直觀體驗之觀念,將每一個遠郊村聚落視為生產、生活、生態三者不可分割的統一體,綜合當前國內外農村發展的前沿理論和實踐經驗,以論述批判方式對現有廣州遠郊村發展現況與做法之不足進行反思檢討,據以提出基於地方感理論之廣州遠郊村永續發展具體精進策略。本論文分為七章。第一章為緒論,闡明本論文之研究動機、研究目的、研究對象、相關概

念等,通過對國內外相關研究進行回顧,分析現有研究之不足,進而明確本研究議題、研究方法以及具體研究流程與研究架構。第二章對相關地方感、永續發展、農業發展、聚落與城鄉發展等理論進行梳理,並結合部分先進國家與地區農村發展優秀案例分析,總結其永續發展經驗,以期為廣州遠郊村永續發展提供理論依據與經驗借鑑。第三章以中國近百年來不同階段農村發展道路探索為基礎,分析當前中國農村發展普遍存在的共性問題,並從宏觀層面探討廣州遠郊村發展的歷史脈絡、現況特徵及發展困境。第四章、第五章為廣州遠郊村抽樣調查,分別選取了兩個處於不同發展狀態下的遠郊村進行深度田野調查:其中舊高埔村是眾多廣州遠郊村中較具代表性的一個,而大埔圍

村則是近幾年在政府主導下經過「美麗鄉村」建設後的示範村之一。透過個案田野訪談與現場直觀體驗,以貼近常民生活的視角,深入剖析兩者在產業經濟、基礎設施建設與居住條件、農村社會生活、人文景觀資源等面向的發展現況,並進一步檢視當前兩個村落的地方感特徵。第六章闡明地方感與農村永續發展之重要意涵,明晰兩者之辯證關係,並進一步構建地方感與永續發展之融合構架。對現有廣州遠郊村發展現況與創建「美麗鄉村」過程中不足之處進行反思檢討,並在此基礎上提出基於地方感理論之廣州遠郊村永續發展策略之精進:(1)堅持農業基礎性,保育田園文化景觀;(2)發展綠色產業,融合六產發展;(3)創建宜居農村,引導青年返鄉;(4)社區培力

,培育共同願景;(5)促進公眾參與,凝聚多元力量;(6)地方營造,恢復神聖場所。研究還對農村建設中不同參與主體提出具體準則建議,最後以舊高埔村為例,提出基於地方感之發展願景,明確發展目標,並訂定具體發展計畫。第七章為結論與後續研究建議。

想知道竹北圖書館開放時間更多一定要看下面主題

竹北圖書館開放時間的網路口碑排行榜

-

#1.新竹縣竹北市立圖書館 - Wikiwand

新竹縣竹北市立圖書館為臺灣新竹縣竹北市成立的公共圖書館,隸屬於竹北市公所, ... 建立時間, 1991年 ... 每日上午八時至下午五時開放,星期一及國定假日休館。 館 ... 於 www.wikiwand.com -

#2.新竹縣文化局圖書館

開館時間週二至週五09:00 至20:30 (借還書至20: 10) 週六至週日09:00 至17:00 (借還書至16: ... 新竹縣政府文化局圖書館通訊地址:30295 新竹縣竹北市縣政九路146號 ... 於 guide-epargnes.be -

#3.找工作-- 職缺查詢 - 台灣就業通

除了台灣就業通上的職缺外,搜尋結果還會同時顯示104、1111、518及CakeResume人力銀行職缺,大幅節省您分別至各人力銀行搜尋職缺的時間! 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#4.中原大學張靜愚紀念圖書館: 首頁

中原大學張靜愚紀念圖書館,Chung Yuan Christian University Chang Ching Yu Memorial Library. 於 www.lib.cycu.edu.tw -

#5.各閱覽室開放時間及內容簡介 - 竹北市公所

業務名稱:各閱覽室開放時間及內容簡介. 承辦課室:圖書館 ... 開放時間. 內容簡介. 報紙期刊閱覽室, 每日上午八點三十分至下午四點五十分, 陳列國內外重要期刊、 ... 於 www.chupei.gov.tw -

#6.中央社每週好書讀全新改版品閱書香新視界| 文化

根據國家圖書館今年公布的最新統計資料,2021年台灣新書出版數量高達5萬7710種,在茫茫書海中,如何挑選好書,常讓讀者毫無頭緒,「每週好書讀」特別 ... 於 www.cna.com.tw -

#7.成為台灣客家人 (台灣史論叢 客家篇) - 第 298 頁 - Google 圖書結果

台北:國立中央圖書館臺灣分館, 1993。林桂玲,《家族與寺廟:以竹北林家與枋寮義民廟為例(1749- 1895)》,新竹:新竹縣文化局,2005。莊英章,〈新竹枋寮義民廟的建立及其 ... 於 books.google.com.tw -

#8.新竹縣湖口鄉立圖書館

序號 主旨 點閱 1 湖口鄉立圖書館2022年5月份新書展示 97 2 湖口圖書館111年5月份開館時間公告 193 4 湖口圖書館111年4月份開館時間公告 347 於 www.hukou.gov.tw -

#9.網路掛號-依科別 - 馬偕紀念醫院

門診 就醫流程 門診掛號方式 門診應診時間. 住院 住院手續說明 住院須知 住院費用 住院 ... 教育研究 醫學研究 醫學教育 生醫發展中心 馬偕醫學院 馬偕醫護專校 圖書館. 於 www.mmh.org.tw -

#10.桃園市立圖書館總館

桃園市立圖書館總館. 本館簡介 · 交通資訊 · 聯絡及開放時間 · 最新消息. 分館最新消息. 於 www.typl.gov.tw -

#11.竹北圖書館落成變身大榕樹兒童城堡 - 中時新聞網

市長何淦銘指出,新建圖書館是與福德里民活動中心結合,為1棟地下1層、地上3層的全新多功能建物,地址位在市中心的福德街30號、土地公廟對面,後門則是最 ... 於 www.chinatimes.com -

#12.工研院圖書館 - 工業技術研究院

綜研圖書館(51館). 開放時間:上班日08:00 ~ 18:00. 電話:+886-3-5918174. 地址:新竹縣竹 ... 於 www.itri.org.tw -

#13.閱覽規則| 國立陽明交通大學客家文化學院

入館相關規定依「國立交通大學圖書館入出口管制要點」實施。 二、本圖書室開放時間為:週一至週五為9時至18 ... 於 hakka.nycu.edu.tw -

#14.新竹縣文化局圖書館開放時間 - Mydarling

新竹縣政府文化局圖書館開放時間. 開館時間圖書館開放時間:. 週二至週五每日上午9:00至20:30. 週六至週日每日上午9:00至17:00. 文化局圖書館2021/07/05 文化局 ... 於 www.perlhelth.me -

#15.淡新檔案(三十六) - 第 230 頁 - Google 圖書結果

國立臺灣大學圖書館編. 光緒七年四月廿八日具呈人張順福 0 11110 註一:滿漢文鈴 ... 違禁設賭, (註一)具呈人張順福,住竹北二保新埔街,興寧屬,離城二十五里筋封拘究以除 ... 於 books.google.com.tw -

#16.開閉館日 - 新竹市文化局圖書館

整修中]文化局圖書館. 資料來源:新竹市文化局圖書館; 日期:2020-04-09. 整修工程進行中,暫不開放,如有圖書借閱相關問題請洽其他分館。 回頁首; 回上一頁 ... 於 library.hcml.gov.tw -

#17.圖書館| 夜自習專區 - 竹北高中

d.週六、日及其他放假日:08:00~17:00,自由入座。全校學生皆可使用,由學校依據假日申請自習人數開放。有臨時狀況時,請向教官、校安人員或 ... 於 www.cpshs.hcc.edu.tw -

#18.search:竹北市立圖書館開放時間相關網頁資料 - 資訊書籤

了解竹北市立圖書館開放時間知識都與台北市立圖書館開放時間,桃園市立圖書館開放時間,台北市立北投圖書館開放時間,市立圖書館開放時間密切關係,兒童室,原則上開放 ... 於 www.iarticlesnet.com -

#19.新竹縣圖書館開放時間 - Barjazz

公共圖書館資訊服務網, plisnet.nlpi.edu.tw. 竹北市立圖書館– 首頁| Facebook, zh-tw.facebook.com. 新竹縣政府文化局研習課程資訊網, class.hchcc.gov.tw ... 於 www.aziealia.me -

#20.新竹縣竹北市立圖書館 - 维基百科

新竹縣竹北市立圖書館為臺灣新竹縣竹北市成立的公共圖書館,隸屬於竹北市公所,職司保存地方文化資產,傳播資訊新知,推動基層文化藝術建設,提倡讀書風氣,及竹北市之 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#21.貝殼好室老屋活化!化身懷舊米食餐廳和群眾集資基地 - La Vie

稻舍食館Rice & Shine. 店家地址|臺北市大同區迪化街1段329號. 店家電話|02-2550-6607. 開放時間|12:00-15:00、17:30-21:00. 於 www.wowlavie.com -

#22.圖書館各所 - 新竹市東區區公所

新竹市文化局圖書館, 新竹市文化局圖書館目前整修工程進行中,暫不開放 地址:新竹市東大路二段15巷1號 電話:03-5319756 開放時間: 【開架閱覽室、期刊室】週二至週五9: ... 於 dep-e-district.hccg.gov.tw -

#23.竹北市立圖書館

新竹縣竹北市立圖書館. 地址新竹縣竹北市中正西路54號. 類別公共圖書館. 座標121.003636 , 24.839585; 121°0'13.09" , 24°50'22. 於 zellfeldcosmetics.ch -

#24.新竹縣竹東鎮立圖書館

部分可以,目前共有8間圖書館提供異地還書的服務,八間圖書館分別為新竹縣政府文化局圖書館、竹北市立圖書館、竹東鎮立圖書館、新豐鄉立圖書館、湖口 ... 於 www.hcctt.gov.tw -

#25.新竹縣文化局圖書館開放時間 - anking0396的部落格- 痞客邦

新竹縣文化局圖書館開館時間: 週二至週五09:00 至20:30 週六至週日09:00 至17:00 每日閉館前20分鐘,停止辦證.借書及還書服務休館時間: 週一全天、 於 anking0396.pixnet.net -

#26.新竹縣文化局圖書館開放時間的評價費用和推薦 - 教育學習補習 ...

文化局圖書館重要公告‼️ 1️⃣由於文化局圖書館自修室屬密閉空間,為因應新型冠肺炎防疫工作,自109年3月20日(五)起,自修室將暫停開放,恢復開放時間將另行通知。 於 edu.mediatagtw.com -

#27.LifePlus熟年誌 2017年10月號 我的懷舊年代

Bikeday 騎響花火音樂嘉年華時間| 10月13日~11月12日地點|南投縣魚池鄉水社村中山 ... 與閩南語童詩相遇時間| 10月14日9:30~11:30 地點|苗栗縣立圖書館(苗栗縣苗栗市 ... 於 books.google.com.tw -

#28.中正信寶寶- 新竹縣政府文化局圖書館使用及圖書資料借閱規定

(七)辦理借閱證時間為本局圖書館開放時間,閉館前二十分鍾恕不受理。 (八)本縣開放通還服務館別:文化局、竹北、竹東、新豐、湖口、 關西、芎林、寶山 ... 於 class.tn.edu.tw -

#29.開放時間 - 國立清華大學圖書館

遇校定假日、彈性上班等特殊情況,請隨時注意圖書館公布欄。 開放參觀日OPEN HOUSE DAY. 每年的校慶活動日、畢業典禮&新生座談會當日,總 ... 於 www.lib.nthu.edu.tw -

#30.新竹縣政府文化局圖書館, 電話(03)5510201 - 諸彼特開放資料 ...

名稱 · 代表圖像. 圖 · 簡介. 前身為日治時代新竹州圖書館、新竹縣立圖書館,民國八十五年隨新竹縣立文化中心落成啟用而遷移至現址。 · 地址. 新竹縣竹北市縣政九路146號 ... 於 data.zhupiter.com -

#31.南投縣水里鄉立圖書館 - 本縣公共圖書館家族-南投縣政府文化局

地址, 南投縣水里鄉北埔村自由路2段6號. 電話, 049-2773886. 傳真, 049-2773752. 開館日, 週二~週日09:00~17:00(中午不休息). 休館日, 國定假日及週一. 於 www.nthcc.gov.tw -

#32.鄭市長視察蘆竹二號社會住宅保障弱勢與年輕家庭的居住權益

鄭市長表示,蘆竹二號社會住宅為地上14層、地下3層的建. ... 中繼住宅使用,另外有216戶開放給市民申請及抽籤,並在今(111)年5月20日陸續點交入住。 於 times.hinet.net -

#33.喜樹圖「閱讀生活—藝起玩」系列活動開始報名 - 新浪新聞

【大成報記者杜忠聰/臺南報導】喜樹圖書館111年「閱讀生活—藝起玩」多元閱讀系列活動,即日起開放線上報名,共計七大主題活動,歡迎民眾踴躍報名參加 ... 於 news.sina.com.tw -

#34.新北市立圖書館各館每日開放時間一覽表

日. 一. 二. 三. 四. 五. 六. 館別. 總館(疫情期間一、四樓不提供24小時開放服務). 三峽、三峽北大、林口、八里、鶯歌、深坑、瑞芳. 三重、三重五常、三重田中、三重崇 ... 於 search.tphcc.gov.tw -

#35.國立政治大學圖書館

國立政治大學圖書館網站. ... 開放時間. 借閱紀錄. 忘記密碼. 整合查詢. 電子資源. 場地借用. 權限啟用. 館際合作 ... 2022-06-01 期末考延長開放公告(2022.6.6-15). 於 www.lib.nccu.edu.tw -

#36.新北市立圖書館

分館閱覽室. 汐止分館. Xizhi Branch · 分館閱覽室. 地址: 新北市汐止區新台五路 ... 於 www.library.ntpc.gov.tw -

#37.誠品線上|閱讀與生活的無盡想像

這回她將以一套六冊的豐富內容,宛如一個迷你圖書館一般的規模,收錄各式各樣的奇幻故事,陪伴您和孩子一同享受充滿歡樂的閱讀之旅。 於 www.eslite.com -

#38.開放時間 - 客家文化學院- 國立交通大學

地址:臺灣新竹縣(302054)竹北市六家五路一段一號建議使用Google Chrome、Mozilla Firefox或IE 版本9以上,以獲得最佳瀏覽效果. 造訪人次: 320561. 於 hakka.nctu.edu.tw -

#39.秉筆治史: 賴澤涵教授八秩壽慶論文集 - 第 86 頁 - Google 圖書結果

... 部分移民由新竹州移往外地,待一段時間後,又移回原居地新竹州。 ... 淡水撫民同知陳培桂4纂輯《淡水廳志》卷六〈典禮志〉之「祠廟」記載:義民亭,在竹北二堡枋寮莊。 於 books.google.com.tw -

#40.新竹縣政府文化局圖書館 - Openbook閱讀通

圖片擷取自新竹縣政府文化局圖書館網站本資料由文化部委託台灣閱讀推薦協會建構,建立日期為107年4月9日。 ... 開放時間: ... 地址: 新竹縣竹北市縣政九路146號. 於 readingpass.openbook.org.tw -

#41.新竹縣竹北市立圖書館 - Wiki Index | | Fandom

基隆市信義區圖書館位於素有文教區美名田寮河畔邊(信二路224巷8號)總面積約為522.69坪,於93.3.15啟用。 ... 新竹縣竹北市立圖書館(編) ... 開放時間. 9:00~17:00 ... 於 319readingtw.fandom.com -

#42.竹縣文化局 - 圖書館館藏資料查詢系統

北埔事件文集. 作者: 黃榮洛; 出版: 新竹縣竹北市: 竹縣文化局民95. 資料類型: 圖書; 館藏狀態: ... 於 203.64.5.158 -

#43.竹北圖書館館藏 - 台灣公司行號

課室主管· 館藏目錄查詢網... 竹北市立圖書館6月份爹地媽咪說故事講題, 285 ... 圖書館因應兒童、清明連假五天,本館調整休(閉)館時間、及開館營業時間, 649. 於 zhaotwcom.com -

#44.新竹縣政府文化局防疫再升級美術館、圖書館將暫停開放

原自動化借閱系統將於休館期間,同步開放全館書籍預約。 美術館部分,文化局局長田昭容表示,目前正在展出的「青春‧藝意」-新竹縣109年竹北國中 ... 於 www.hsinchu.gov.tw -

#45.新竹縣竹北圖書館 - Couekid

302新竹縣竹北市縣政九路146號服務臺專線電話03-551-0201#275、276 開館時間週二至週五09:00 至20:30 週六至週日09:00 至17:00 每日閉館前20分鐘, ... 於 www.couekid.co -

#46.竹縣文化局圖書館暫停開放閱覽、座位區採1進1出管理 - 聯合報

疫情警戒降二級,新竹縣政府文化局圖書館昨天起開放讀者進館, ... 另外,各鄉鎮市圖書館27日同步開館,竹北圖書館則因作為竹北市公所分流辦公室 ... 於 udn.com -

#47.新竹縣文化局圖書館、自習室24日起有條件鬆綁 - 好房網News

新竹縣府表示,文化局圖書館開放櫃台服務及館內閱覽,控制室內80人,文化局自修室開放採梅花座,控制室內80人,研習教室依據辦理活動種類酌予借用, ... 於 news.housefun.com.tw -

#48.新竹最大圖書館「龍山分館」12 月開館!以森林為概念打造

龍山綜合大樓鄰近竹科,原為市場、商場及辦公室,因為閒置已久的關係,新竹市政府決定活化此處,將其整建為「龍山分館」,整體空間以森林為概念打造,設計師將木架層板 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#49.台北市政府教育局網站

地址:110204臺北市信義區市府路1號5樓(北區及東北區) 交通資訊電話:02-27208889(代表號) 各科室聯絡電話免付費電話:臺北市民當家熱線1999(公共電話及 ... 於 0606202223.businesscenter3000.ch -

#50.開放時間 - 國立臺灣大學圖書館

期中期末考:B1自習室實施座位管制休學生、校友請暫勿使用; *國定假日、校定假日停止開放。 *遇補假、彈性上班等特殊情況,請隨時注意圖書館最新消息。 於 www.lib.ntu.edu.tw -

#51.國立臺灣大學醫學院附設醫院- 門診時間表查詢 - NTUH

醫師姓名後若有*註記,為除總院開診外,另於癌醫分院開診。 ✽為輪流看診。 未開放:係由醫師自行約診,不接受現場掛號或網路電話掛號。 於 www.ntuh.gov.tw -

#52.新竹縣政府文化局圖書館預約取書得來速 - BeClass線上報名系統

將由館員為愛書人進行書籍清點及完成借閱程序,區分取書人流,於文化局圖書館還書箱 ... 局圖書館已到館預約書取書服務l申請時間:7/8(四)上午10:00開放申請至每日取書 ... 於 www.beclass.com -

#53.總館及分館閱覽室一覽表(含借還書工作站

總館及分館閱覽室一覽表(含借還書工作站、智慧圖書館及FastBook全自動借書站). ‧點選某館別之"地址/地圖",即 ... 於 tpml.gov.taipei -

#54.公共圖書館資訊服務網圖片

新竹縣竹北市立圖書館 · https://hcplibrary.hchcc.gov.tw/wSite/sp?xdUrl=/wSite/ApBlock/Library.jsp&orgId=016&mp=1&idPath=4292_4295 · 302 新竹縣竹北市福德街30號 · 03- ... 於 plisnet.nlpi.edu.tw -

#55.新竹市文化局圖書館開放時間 - 雅瑪黃頁網

搜尋【新竹市文化局圖書館開放時間】相關資訊的網站及服務公司, ... 機構、材料行、沙龍、保證班、工作室、助理、教學、資訊、竹北、輔導就業創業新竹中心、美姿禮儀 ... 於 www.yamab2b.com -

#56.高雄市立圖書館全球資訊網-圖書館介紹-開放時間

分區 館別 影印 列印 高雄 地區 總館 V V 高雄 地區 高雄文學館 V 高雄 地區 李科永紀念圖書館 V V 於 www.ksml.edu.tw -

#57.竹北圖書館自修室開放時間、新竹縣文化局圖書館 - 夜市攤販 ...

在竹北圖書館自修室開放時間這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者leonjapan也提到ETtoday新聞雲出遊必看!「微解封景點」懶人包抹茶山封閉、和平島入園禁玩水記者 ... 於 nightmarket.reviewiki.com -

#58.淡新檔案(三十五) - 第 250 頁 - Google 圖書結果

國立臺灣大學圖書館編 ... 票仰差役立拘原被人証到案以憑訊究) 0 數月之後,謝細苟始行 - 269- 竹北保水汴頭大茅埔五庄總理謝鎮安為匪黨入境,擾害庄民,先行稟明究辦事。 於 books.google.com.tw -

#59.淡新檔案(三十三) - 第 55 頁 - Google 圖書結果

國立臺灣大學圖書館編 ... 即憲吊票註譯以免拖累事(貢生彭殿華等為彭慶添買通親戚彭星震作偽證稟請臺北府知府林達泉核案察奪)貢生彭殿華住竹北一保樹杞林庄,陸豐屬, ... 於 books.google.com.tw -

#60.恐懼炸彈: 都市恐怖病 CITYFEAR 1 - 第 75 頁 - Google 圖書結果

自我的啃食旅程,我愛上在新竹、竹北、新豐的二輪電影院享受廉價卻極歡愉的幾個小時,泡在清大夜市裡漫畫租書店的時間比待在教室多,並在系館地下室偷偷舉辦了兩屆很的 ... 於 books.google.com.tw -

#61.國家圖書館-首頁

國家圖書館以保存文化、弘揚學術研究為主,提供圖書、電子書、期刊、論文、政府公報、古籍、手稿、家譜、漢學、藝文、資料庫等學習資訊服務,及閱覽證、自修室預約、 ... 於 www.ncl.edu.tw -

#62.新竹縣文化局圖書館開放時間 :: 全台哺乳室分佈網

全台哺乳室分佈網,新竹縣圖書館網路辦證,新竹縣文化局館藏查詢,文化局圖書館館藏,新竹縣圖書館查詢系統,竹北圖書館自修室開放時間,新竹縣圖書館app,竹東圖書館館藏 ... 於 nursingroom.iwiki.tw -

#63.竹北文化局圖書館– Clubfee

文化局圖書館. 302新竹縣竹北市縣政九路146號. 服務臺專線電話03-551-0201#275、276. 開館時間週二至週五09:00 至20:30 週六至週日09:00 至17:00 每日閉館前20分鐘, ... 於 www.clubfeeast.co -

#64.網路掛號 - 中國醫藥大學附設醫院

「門診時間」及「檢查時間」 ... 疫苗接種服務-莫德納第一、二劑、基礎加強劑 (未開放預約) ... 立夫醫療大樓2樓(服務時間:週一至週五7:00-22:00、週六7:00-16:00) 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#65.竹北自修室開放時間 - 靠北上班族

整體建築包含圖書館主要閱覽區、自修室與故事城堡,形塑出傳統聚落建築之型態,並以... 若行走一高(中山高速公路),請於竹北交流道下,至文化局即可,路程約5分鐘。 於 ofdays.com -

#66.竹北圖書館開放時間@ 紐頓e世界:: 痞客邦::

5474 竹北圖書館開放時間想請問一下~有人知道竹北市公所旁的圖書館開放的時間嗎?還有在國定假日或像這種連休假日會開嗎?(星期一)急唷~!!~謝謝~!! 於 uwi1014510.pixnet.net -

#67.避免防疫漏洞竹北、湖口、新豐等圖書館延長休館 - 自由時報

... 圖書館休館時間延長;竹北、湖口暫訂延至5月31日止,新豐延至6月30日,並視疫情發展再予調整。新竹縣政府文化局表示,縣立圖書館28日起僅開放櫃台 ... 於 news.ltn.com.tw -

#68.【台北景點】北投一日遊9大景點,散步綠蔭古蹟建築 - 輕旅行

免門票; 地址:台北市北投區七星街1號; 營業時間:週一公休、週二到 ... 世界級的綠建築北投圖書館,主打環保建造,並以太陽能發電節約能源,圖書館 ... 於 travel.yam.com -

#69.新竹縣政府文化局圖書館

... 局圖書館. 縣市區域. 新竹縣竹北市. 地址. 新竹縣竹北市縣政九路146號. 開放時間 ... 前身為日治時代新竹州圖書館、新竹縣立圖書館,民國八十五年隨新竹縣立文化 ... 於 cloud.culture.tw -

#70.蘆竹圖書館開放時間 :: 全台中油資料查詢網站

全台中油資料查詢網站,南崁圖書館營業時間,圖書館開放了嗎,桃園市蘆竹區圖書館,廣豐圖書館營業時間,蘆竹圖書館市民卡,桃園圖書館,桃園市蘆竹區五福一路255號,大竹圖書 ... 於 twcpc.moreptt.com -

#71.停車優惠 - 遠東百貨

營業資訊 Business information · 營業資訊 · 地址 · 大眾運輸 · 停車資訊 · 精品美妍館 · 國際精名品 · 彩妝保養 · 國際名品館. 於 www.feds.com.tw -

#72.桃園快篩站懶人包!醫療採檢站受檢方式、費用、須帶物品

採檢時間:採檢詢問專線03-3363270 採檢費用:免費。 ... 桃園社區醫療採檢站 時間| 上午09時至12時(上午11時30分為最後報到時間) 北桃園 ... 於 taoyuan17fly.com -

#73.台南增5,631例確診較昨日減少 - 奇摩新聞

(5)日為市立圖書館永康新總館接種站提供輝瑞BNT兒童劑型疫苗接種服務 ... 依據苗栗戶政事務所統計,短短三年時間,苗栗全縣人口數從2020年4月的54.5 ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#74.竹塘鄉立圖書館

地址:彰化縣竹塘鄉竹塘村竹林路一段305號5F 地圖. 電話:04-8972001#500~501. 傳真:04-8976156. 圖書館簡介:. 竹塘鄉立圖書館成立於民國82年,位於竹塘鄉公所行政 ... 於 lib.bocach.gov.tw -

#75.新竹縣圖書館自修室

新竹縣圖書館自修室情報,竹北市立圖書館· 新竹縣竹北市福德街30號· [email protected] · 服務台專線電話03-5515474 · 開館時間週二至週日8:30 ~16:50(中午不休息) ... 於 needmorefood.com -

#76.竹北市立圖書館 - Facebook

自3/1(星期二)起,竹北圖書館所有營運恢復正常,全面開館。營運時間週二至週日,上午8點半至下午4點50分,中午不休息。週一及國定假日休館。 於 zh-tw.facebook.com -

#77.臺南市政府全球資訊網

台南永康及北區停車場統包工程啟動黃偉哲任內興建9座前瞻立體停車場紓解停車需求. 111-06-08. 發稿單位:新聞及國際關係處發稿時間:111年6月8日09:41 發稿人:李 ... 於 www.tainan.gov.tw