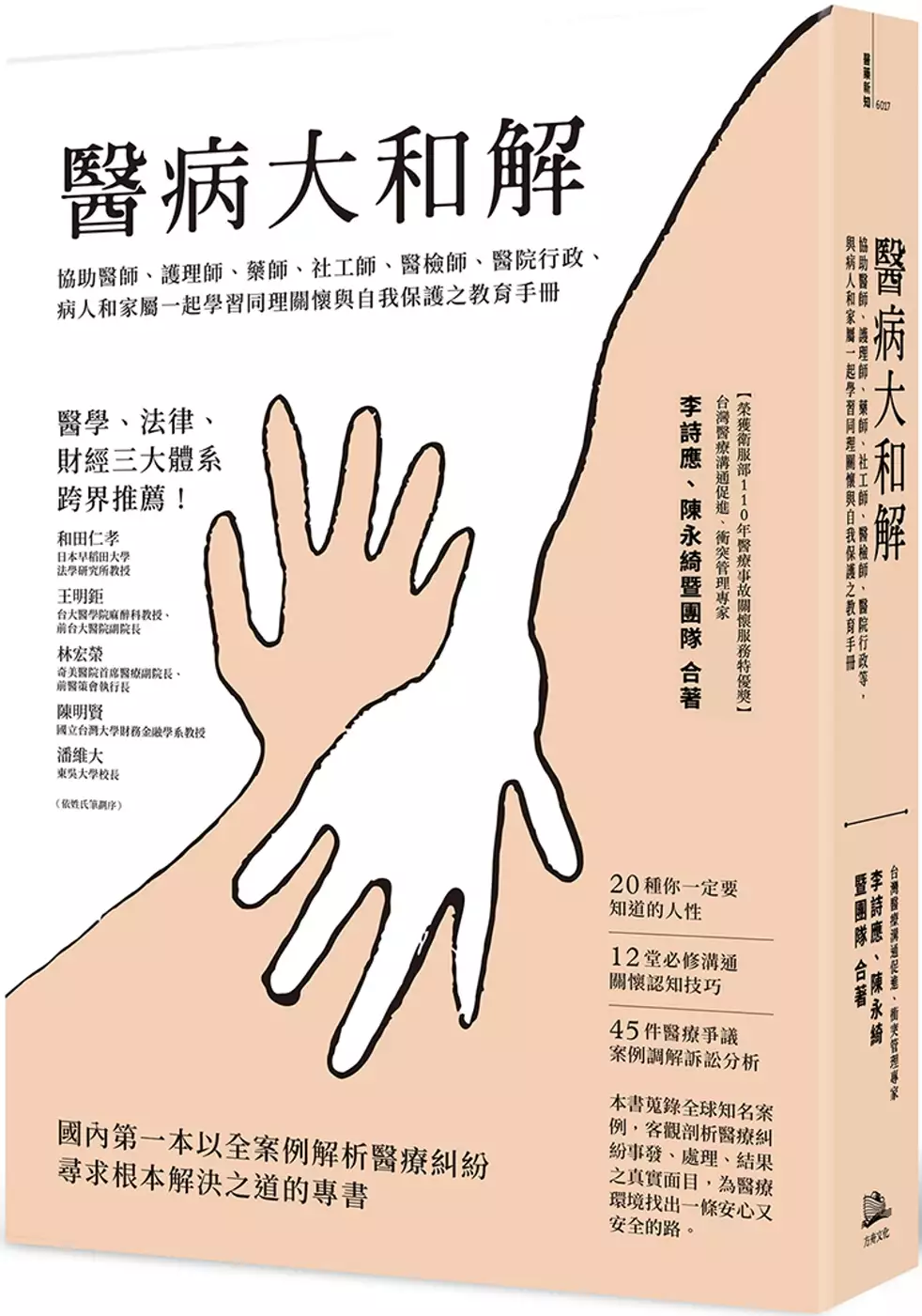

精神復健機構設置及管理辦法的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李詩應,陳永綺暨團隊寫的 醫病大和解:協助醫師、護理師、藥師、社工師、醫檢師、醫院行政、病人和家屬一起學習同理關懷與自我保護之教育手冊(三版) 和司馬理英子(ShibaRieko),黃雅芬的 圖解 適齡教養ADHD、亞斯伯格、自閉症都 可以從中找到所需的評價。

另外網站精神復健機構設置及管理辦法- 心理健康司 - 衛生福利部單位網站也說明:附件下載 · 附表一精神復健機構設置標準表-適用於日間型機構.doc · 附表二精神復健機構設置標準表-適用於住宿型機構.doc · 精神復健機構設置及管理辦法-971006修正.doc.

這兩本書分別來自方舟文化 和新手父母所出版 。

玄奘大學 社會工作學系碩士班 李明政所指導 馬永正的 康家社工推行社區共同「照顧」經驗反思之研究 (2021),提出精神復健機構設置及管理辦法關鍵因素是什麼,來自於社區精神復健、康復之家、社區融合、社區共同照顧。

而第二篇論文聖約翰科技大學 企業管理系碩士班 劉育綜所指導 鄧潔的 康復之家營運與管理個案研討 (2020),提出因為有 精神疾病、精障甜心、康復之家、康復之友、性暴力、街民、心生活協會的重點而找出了 精神復健機構設置及管理辦法的解答。

最後網站精神護理之家設置標準 - Le Palais Créatif則補充:... 醫療機構設置標準、精神復健機構設置及管理辦法、具有多重醫事人員資格者執業管理辦法、勞工健康保護規則等法規明文規定。 保險醫事服務機構得報 ...

醫病大和解:協助醫師、護理師、藥師、社工師、醫檢師、醫院行政、病人和家屬一起學習同理關懷與自我保護之教育手冊(三版)

為了解決精神復健機構設置及管理辦法 的問題,作者李詩應,陳永綺暨團隊 這樣論述:

◆重建醫病和諧‧100%同理溝通 在台灣,平均每天有一名醫師被告 醫療糾紛每三年增加一倍 西醫執業生涯中遇到醫糾的機率甚至高達44%! 究竟是病人多「奧客」?還是「傲醫」難溝通? 面對剪不斷、理還亂的醫糾暴力與官司 台灣醫療促進溝通、衝突管理專家李詩應、陳永綺暨團隊聯手編纂 國內第一本以全案例解析醫療糾紛、尋求根本解決之道的專書 蒐錄全球知名案件,客觀剖析事發、處理、結果之真實面目 為醫療環境找出一條安心、安全的路 本書匯集心理學大師、爭議調解專家、法學談判權威專業與受難家屬經驗法則 終結誤解和暴力!一起走出醫療糾紛的迷宮、重建醫病信賴關

係 ‧20種你一定要知道的人性 ‧12堂必修溝通關懷認知技巧 ‧45件醫療爭議案例調解訴訟分析 ◆讓「溝通」改變「對立」‧以「關懷」取代「官司」 除了醫治疾病,醫病之間的「關係」更需要被療癒 當醫療糾紛發生時,要做的是冷靜、同理、思考、溝通 從關懷思維出發的溝通,才能創造醫病和諧 ‧ 為什麼病人家屬會發飆? ‧ 這件事是「誤解」還是「誤診」? ‧ 怎麼表達遺憾(抱歉)、何時說及如何道歉才是合宜? ‧ 家屬真正想要的是什麼? ‧ 如何做到有效的溝通? ‧ 如何恢復醫病信賴,達成共識? ‧ 病人是無助的「人球」還是「奧客」?

‧ 真正「來鬧事的人」如何處理? ‧ 委由律師處理訴訟比較好嗎? 以訴訟解決醫病衝突,絕非最理想的方式 和平解決醫療紛爭,醫病才能協力對抗病魔 ◆醫護有解 ! 病患有靠 ! 本書以實案教學,提供各類醫糾調解模式 讓每一場爭議都能找到最佳解決方案! 協助醫師、護理師、藥師、社工師、醫檢師、醫院行政、病人和家屬 一起學習同理關懷與自我保護 ‧醫病關係邁向和諧 3 步驟分析 1. 傾聽.同理.關懷 2. 溝通.說明.對應 3. 共識.執行.追蹤 ‧爭議解決 4 大策略解說 1. 溝通防範 2. 私下和解 3. 法律訴

訟 4. 替代調解ADR ‧醫療爭議調解模式 6 類型探討 1.【意外風險】腦動脈瘤手術失敗、車禍開顱成植物人、物理治療意外傷害 2.【醫療疏失】低估車禍傷害、給錯藥方、打錯點滴、乳癌誤診、麻醉失誤、誤關警告器… 3.【溝通不足】不准假硬要外出、覺得被耍的病人、醫檢觸碰私密部位 4.【情緒效應】天邊孝子症候群、愛妻大腸癌逝、喪子痛求賠償、醫師受創憂鬱… 5.【突發暴力】醉漢暴砸護理師、吸毒女動手毆打、失智老人攻擊… 6.【灰色爭議】女童心臟術後出血、孕婦死胎事件、性騷擾疑案、醫師控告醫師 … ‧醫病關係6大警報與因應 1. 預防→提前準備,

以應萬變 醫療前清楚說明措施與風險,但醫方仍應積極預防和因應病方因認知落差和人本情緒,若無法接受最後發生之不幸醫療結果,可能會有怨懟、求償、控訴之行為。 2. 除雷→提高敏度,佈署支援 醫療過程中要覺察病方的想法和歧異點,隨時說明溝通,減少爭議。另對於危險人物就醫要有高度警覺,必要時以警力支援,如醉漢、失智、吸毒、精神異常者。 3. 降溫→傾聽宣洩,情緒引導 爭議初期未處理妥善,包括醫療疏失、溝通不足、態度不佳、認知落差等都會造成病患和家屬憤怒不滿,應善用傾聽、同理、關懷、溝通、道歉和情緒輔導等技巧。 4. 分析→同理對方,掌握關鍵 急著下定

論或想草草結案,未能真正分析了解病方的關切點和需求,會被認為欠缺誠意,想推託責任,造成敵意和對立產生,後續更難以達成共識。 5. 填補→誠懇認錯,合理賠償 因為醫療疏失或溝通關懷不足,未能給予病方應有的照護和權益,甚至造成病方的傷害,應誠懇認錯、道歉、溝通及研議補償方案;但也要避免病方予取予求。 6. 復原→感謝抱怨,修復和諧 態度和說話口氣,在忙碌工作中是最容易疏忽的細節,往往會造成醫病之間看不到的裂痕, 當病患提出抱怨時要立即警覺和改正,趁問題還小儘早彌補即將破裂的關係,當雙方關係不幸嚴重破裂時,修復彼此的關係。 名人推薦 【五大影響力人物 撰文

推薦】(按姓氏筆劃排序) 和田仁孝/日本早稻田大學法學研究所教授 王明鉅/台大醫學院麻醉科教授、前台大醫院副院長 林宏榮/奇美醫院首席醫療副院長、前醫策會執行長 陳明賢/國立台灣大學財務金融學系教授 潘維大/東吳大學校長 【醫、法、財經三大體系、聯合推薦】(按姓氏筆劃排序) 醫界: 王志嘉醫師/三軍總醫院家庭暨社區醫學部主治醫師、台灣醫病和諧推廣協會常務理事 王桂芸教授/兆如安養護中心院長、台灣護理學會副理事長 方基存醫師/林口長庚醫院腎臟科主治醫師、長庚大學醫學院醫學系內科臨床教師 吳志正醫師/法院醫糾調解委員、月旦醫事法報告主編 余萬能

理事長/中華民國藥事品質改革協會理事長 林工凱醫師/中華民國醫師公會全國聯合會副祕書長 林萍章醫師/長庚醫院心臟外科主治醫師、長庚大學外科教授 柴惠敏理事/台北市物理治療師公會理事 楊文理醫師/台北市立聯合醫院本部策略長 劉家正醫師/中華民國基層醫療協會理事長 劉越萍醫師/中華民國醫師公會全國聯合會副祕書長 法界: 李永芬律師/理律文教基金會執行長 李兆環博士/得聲法律事務所主持律師、台灣醫療衛生研究協會理事 林家祺主任/真理大學法律系教授、台灣法學基金會副董事長 施茂林理事長/台灣法研會理事長 洪家殷教授/東吳大學法學院專任特聘教授 鄭冠

宇教授/東吳大學法學院院長兼系主任 謝哲勝教授/台灣法學基金會董事長 藍瀛芳博士/元貞聯合法律事務所主持律師 財經界: 魯慧中教授/輔仁大學社科院院長

康家社工推行社區共同「照顧」經驗反思之研究

為了解決精神復健機構設置及管理辦法 的問題,作者馬永正 這樣論述:

社區精神復健機構也就是康復之家,是醫院與家的橋樑,是所謂的中途之家「helfway house」,其成立的復健理念是為了要讓在康復之家的住民透過最少的專業介入,以住民願意的方式進行復健而最終能夠回到社區獨立生活。但是,康家經營的生態受到許多外在的干擾,其定位也受到影響,連帶康家復健經費以及工作人力短缺,也致使康家復健效能嚴重受到影響,能夠讓康家住民真正達到回歸社區獨立生活目標的實在少之又少,此外康家仍必須面對不同的角力,例如衛福部的政策、醫策會評鑑及醫療、護理、職能、社工,各專業間的拉扯,致使康家的定位模糊失衡。面對此一失衡狀態,研究者發想建立一個新的有別於傳統康家一次性的社區融合方式,研究

於民國98年到民國99年間實施康家與社區發展協會持續性的社區融合共同「照顧」的經驗,主張精障者也能有在社區獨立生活的權利,不應該被區隔開來,企圖透過使康復之家住民大量的與社區居民互動,以「人在情境中」的方式實地讓康家住民在社區中活動、落實與社區居民持續維持互動,讓康家住民成為社區中各種團體的成員獲得社區居民的支持與陪伴,實地成為社區的生命共同體,當我們先一步成為社區團體成員並且通過團員間彼此互助合作達成持續的社區融合,並且解決一般傳統康家住民在進入社區獨立生活時往往缺乏後續陪伴的人力,減少致使康家住民不斷的反覆住院及入住康家的機會,並且試圖以此方式增加康家工作人力的多元性以減少康家內部人力負擔

亦期望達成減少經濟支出的負擔。此一歷程由研究者入住康家與康家住民同吃同住之主觀經歷,藉由當時保存下來的影片、照片及地方媒體採訪資料回碩反思並訪談當時康家內其他專業人員呈現當時康家與持續性社區融合互動的各個關鍵事件之過程經歷分析,呈現康家其實可以依照不同的康家特性而有多元化超越評鑑指標框架之外的發展模式,提供康家住民更容易實踐社區融合達成回歸社區的模式,藉由與社區發展協會合作或與社區結盟持續與社區融合的模式提供未來其他社區精神復健領域從業人員以及相關政策之參考。

圖解 適齡教養ADHD、亞斯伯格、自閉症

為了解決精神復健機構設置及管理辦法 的問題,作者司馬理英子(ShibaRieko),黃雅芬 這樣論述:

‧幼兒期 ‧學齡期 ‧青春期 ‧成年期 理解與陪伴,引導孩子發揮其特質與潛能, 有效提升專注力、人際力及生活自理能力! ‧靜不下心、注意力煥散無法集中精神àþADHD注意力不集中 ‧不擅長與人互動、難以維持人際關係àþ亞斯伯格 ‧無法與人眼神接觸、過度執著的行為àþ自閉症 了解孩子的特質、聆聽孩子的煩惱, 給予適當的應對,正向教養很重要! ﹡ADHD孩子的教養良方 孩子總是注意力不集中、忘東忘西、不擅長等待、容易過動該怎麼辦? ‧可以使用沙漏或碼表計時,訓練孩子感受時間,並練習等待。 ‧運用備忘錄與便條紙記下待辦事項,貼在顯眼處幫

孩子記憶。 ‧規劃日程表,擅用鼓勵與獎勵,訓練孩子集中精神完成目標。 ﹡亞斯伯格孩子的教養良方 孩子總是不擅長處理人際關係、不會表達情緒、開不起玩笑該怎麼辦? ‧以圖畫或書寫的方式,告訴孩子日常生活或與人相處的禮節。 ‧教導孩子練習說謝謝、對不起、沒關係等,並依場合做回應。 ‧製作心情卡片,訓練孩子表達感受,並藉此聆聽孩子的煩惱。 ﹡自閉症孩子的教養良方 孩子總堅持一定的順序、無法接受意外或改變、討厭被觸摸該怎麼辦? ‧對孩子下指示要簡單明確、一次只講一件事,不要同時傳達。 ‧將步驟依序劃分,以插圖提示內容,張貼於顯

眼處教導孩子。 ‧孩子對肌膚感覺敏銳討厭被觸碰,留意相處時不要隨意觸碰。 面對ADHD或ASD孩子,台灣權威醫師的溫暖建議! ‧除了孩子與家庭的努力,外界的接納與支持同時扮演著重要角色。期待有更多人一起守護這群比較特別的人們,透過正向循環,讓世界更美好。 ──黃雅芬 醫師 ‧調適自己對孩子的期待,了解孩子的特質,用寬容的心和孩子相處,一起去學習接受新的事物,並接受不同的挑戰。 ──翁菁菁 醫師 ‧家長永遠是孩子最好的後盾,一但我們失去對孩子的信心,孩子也

會放棄了自己,和孩子一起努力,用勇氣嘗試和解決問題。 ──陳玉蘭 職能治療師 ﹡本書特色 1.[全書圖解] 以插畫圖解說明專業知識,讓父母更能理解孩子行為背後的原因與意義,輕鬆了解相關知識與教養方式,提升親子相處品質。 2.[多元對應方法] 針對孩子不同的狀況,並依年齡階段分成幼兒期、學齡期、青春期,提出不同對應及解決辦法,讓父母更懂得如何教養孩子。 3.[成人問題也可以解決] 父母、成人也可能會有ADHD、亞斯伯格等症狀,本書提出建議、方法,職場更順利,親子及夫妻關係更融洽。 專文推薦 台北市聯合醫院兒

童發展評估療育中心主治醫師 翁菁菁 台北榮總復健部暨早療中心兒童職能治療組長 陳玉蘭 專業推薦 台北市聯合醫院兒童發展評估療育中心主任 鄒國蘇 台大醫學院/醫院 高淑芬教授 醫師 國立台北教育大學特殊教育學系助理教授 吳純慧

康復之家營運與管理個案研討

為了解決精神復健機構設置及管理辦法 的問題,作者鄧潔 這樣論述:

康復之家的社會責任是讓罹患輕、中度的精障甜心能有一個庇謢的場域,並協助他們重返社會和職場,除了改善甜心們的經濟狀況之外,也紓解了原生家庭的沉重負擔,在此對康復之家的營運與管理提出下列建言,以有效完成社會所賦予的使命和任務。一、在康復之家申請設立之前,政府應提供創業專家輔導,協助評估選址和住民來源分析與市場定位,並提出經營康復之家可行性分析,以降低失敗風險,避免社會資源以及住民權益的損失。同時,為提高照護精障甜心的普及率,政府在財務上可提供低利貸款,提高康復之家的普及率,以照護需要協助的家庭和住民,促進社會的福祉。二、住民伙食問題可利用附近中、小學的團膳廠商設計每日三餐的菜單包伙或許是個解決辦

法,同時也許可以降低成本,提高用餐品質。此外,經由住民的訪視與調查來決定是否通過評鑑?不但可以提升住民生活品質的改善,也可防止管理者各種不當的精簡成本行為。三、康復之家須充分應用社會資源,提供獨立成長與工作培訓的機能,讓住民融入社區學習工作技能與團體社交,並提高其自信價值,成功的回歸到社區生活工作,早日達到復原的功效。政府雖已經通過推動修法,獎勵企業晉用精障人士,廢除公務人員不得任用精神疾病患者法條,以提升精障甜心的就業機會,但目前財稅與經濟誘因不足,仍須持續追蹤檢討,才能真正落實政策。

精神復健機構設置及管理辦法的網路口碑排行榜

-

#1.法規內容-嘉義縣精神復健機構收費標準表

核定。 四、病人以全民健康保險被保險人身份就醫者,精神復健機構悉依全民健 康保險醫療費用支付 ... 於 law.cyhg.gov.tw -

#2.身心障礙者福利法規

首頁 · 身心障礙者福利法規; 目前頁面:身心障礙者福利法規. 二、保健醫療權益:精神復健機構設置及管理辦法. 發布單位:衛福部社家署身心障礙福利組. 於 dpws.sfaa.gov.tw -

#3.精神復健機構設置及管理辦法- 心理健康司 - 衛生福利部單位網站

附件下載 · 附表一精神復健機構設置標準表-適用於日間型機構.doc · 附表二精神復健機構設置標準表-適用於住宿型機構.doc · 精神復健機構設置及管理辦法-971006修正.doc. 於 dep.mohw.gov.tw -

#4.精神護理之家設置標準 - Le Palais Créatif

... 醫療機構設置標準、精神復健機構設置及管理辦法、具有多重醫事人員資格者執業管理辦法、勞工健康保護規則等法規明文規定。 保險醫事服務機構得報 ... 於 lepalaiscreatif.fr -

#5.精神復健機構設置及管理辦法附表 - 雅瑪黃頁網

搜尋【精神復健機構設置及管理辦法附表】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#6.精神復健機構設置管理及獎勵辦法研修方式討論會議議程

精神 障礙者職業訓練及就業服務醫療諮詢單. 一.基本資料(請就服員/轉介單位或案主本人自行填寫). 姓名: 性別:□.男 □.女. 身份証字號: 出生日期:民國 年 月 日. 於 welfare.nantou.gov.tw -

#7.花蓮縣精神復健機構收費標準- 法規內容

第一條花蓮縣精神復健機構收費標準(以下簡稱本標準)依據精神衛生法第十六條暨精神復健機構設置及管理辦法第十五條規定訂定之。 第二條本標準所稱精神復健機構,係指 ... 於 glrs.hl.gov.tw -

#8.精神復健機構設置及管理辦法-編章節條文 - 全國法規資料庫

法規名稱:, 精神復健機構設置及管理辦法. 法規類別:, 行政> 衛生福利部> 心理健康目. 附檔:. 附表一精神復健機構設置標準表(適用於日間型機構). 於 law.moj.gov.tw -

#9.號 - 心生活協會

(八)建議加強監所受刑人、戒治所的戒治患者、地檢署的保護管. 束者、衛生局的戒毒中心病人及醫療院所的成癮者之心理健. 康教育工作,以促進其心理健康並提高戒治成效。 (九) ... 於 www.xn--15tt31ae7f.tw -

#10.第六條條文 - DHA醫療天地

第 二 條 保險人依本辦法管理保險醫事服務機構時,應本於平等及信賴保護原則為之。 ... 第二十七條 特約醫院及復健科診所,得派遣醫師及人員至經目的事業主管機關許可 ... 於 dha.esis.com.tw -

#11.法規名稱: 精神復健機構設置及管理辦法 - 植根法律網

法規名稱:, 精神復健機構設置及管理辦法 ; 時間:, 中華民國097年10月06日 ; 立法沿革:, 中華民國97年10月6日行政院衛生署衛署醫字第0970206855號令修正 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#12.圖解衛生行政與法規 - 第 133 頁 - Google 圖書結果

11.7 精神疾病防治過去對精神病人的照顧多採取收容養護政策,編列公務預算增設醫療機構, ... 《精神疾病嚴重病人強制社區治療作業辦法》、《精神復健機構設置及管理 ... 於 books.google.com.tw -

#13.精神復健機構設置管理及獎勵辦法| 第 一 章 總則 - 六法全書

第1條, 本辦法依精神衛生法(以下稱本法)第十六條第二項規定訂定之。 第2條, 精神復健機構(以下稱機構)之服務對象,為經專科醫師診斷需精神復健之病人。 於 laws.mywoo.com -

#14.宏和康復之家擬設立於桃園縣八德市大昌里鴻昌街 號 - 調查報告

按精神復健機構設置及管理辦法第1條:「本辦法依精神衛生法(以下稱本法)第十六條第二項規定訂定之。」、第3條:「機構分為日間型及住宿型機構,其設置標準如附表」、第5 ... 於 cybsbox.cy.gov.tw -

#15.精神衛生法(民國89 年07 月19 日修正) - VITA HOSPITAL

精神醫療機構之設置及管理,依醫療法規定;精神復健機構及心理衛生輔導機構之設置、管理及獎勵辦法,由中央衛生主管機關定之。 第十三條, 為提供整體性、連續性之精神 ... 於 www.vitahosp.com.tw -

#16.臺灣精神康復之家發展現況之探討:文獻回顧

生署之「精神復健機構設置及管理辦法」(全. 國法規資料庫,2008),職能治療師依照康復. 之家服務量的需求配置,而過去較少職能治療. 師投入此工作場域,但近年來在 ... 於 special.moe.gov.tw -

#17.地方--人民網_網上的人民日報

雲南景東近距離拍到灰葉猴樹上活動場景 · 雄安住房公積金管理辦法出台 ... 人民網石家庄3月17日電 據河北省衛健委發布的最新消息,2021年3月16日0—24時,河北省無新增 ... 於 unn.people.com.cn -

#18.附表二(適用於住宿型機構) 精神復健機構設置標準表

附表二(適用於住宿型機構). 精神復健機構設置標準表. 壹、人員. 備註. 一、 負責人應具本辦法第八條所定之資格條件。 二、每十人應有專任管理人員一人以上,未滿十人 ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#19.精神康復者同儕工作第一集【空大直播:心理健康專題系列】

以專業人員為主體的高成本醫療服務,真的適合每一位病人嗎? 我們身邊的 精神病 友,該如何協助他走出困難?00:00 預備02:05 開場03:03 精神 康復者同儕 ... 於 www.youtube.com -

#20.機構主管問卷 - SRDA

2.您覺得目前台灣精神醫療政策的法規及措施(例如:精. 神復健機構設置管理辦法)對於推動精神復健服務的支持. 程度如何? □. □. □. □. □. Page 5 ... 於 srda.sinica.edu.tw -

#21.臺中市政府衛生局精神復健機構申請籌設(或擴充)及開業流程圖

依設置標準及計畫初審. 通. 過. 不通過. 收件. 不通過. 通. 過. 心理健康委員(3 位)及相關局處審查(註5). 檢附文件【一式2 份】. 1. 精神復健機構許可籌設. 於 www.health.taichung.gov.tw -

#22.精神醫療資源 - 台灣精神醫學會

精神衛生法下載; 精神疾病嚴重病人保護人通報及管理辦法下載 ... 精神復健機構設置及管理辦法下載; 指定精神醫療機構管理辦法下載; 精神疾病嚴重病人強制社區治療作業 ... 於 www.sop.org.tw -

#23.高雄榮民總醫院-全球資訊網Kaohsiung Veterans General ...

組織架構; 組織及規程 · 任務編組 · 管理委員會 · 員工人數統計 · 床位分配 ... 骨科部 · 婦女醫學部 · 兒童醫學部 · 復健醫學部 · 放射線部 · 核醫科 · 精神部 ... 於 www.vghks.gov.tw -

#24.衛生局-精神復健機構【康復之家立案】相關法規

衛生局-精神復健機構【康復之家立案】相關法規 · 一、 應有臥室,且應符合下列規定:. (一) 每床最小面積(不含浴廁)應有五平方公尺。 · 二、 每床應有櫥櫃 ... 於 pocheng888.blogspot.com -

#25.精神復健機構設置及管理辦法 - 法源法律網

本辦法依精神衛生法(以下稱本法)第十六條第二項規定訂定之。 第2 條, 精神復健機構(以下稱機構)之服務對象,為經專科醫師診斷需精神復健之病人。 機構之醫事相關、 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#26.金門日報全球資訊網

九萬尾黑鯛復育第一波魚苗放流 ... 關懷計畫及社區資源回收示範. ... 立法委員任內,代表金門到立法院,用金門的故事並結交很多好朋友,在此過程中發覺金門精神、金門 ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#27.精神復健機構簡介說明

二、精神復健機構設置管理及獎勵辦法第6 條:精神復健機構分為社. 區復健中心及康復之家。 (一) 社區復健中心: 提供多樣化的生活與職能訓練,強化 ... 於 www.heartlife.org.tw -

#28.精神復健機構 - 臺北市松山區健康服務中心

住宿型(康復之家):提供病人從醫院返回家庭之前,一個具有保護、暫時、支持性的居住環境。 服務對象:行政院衛生署91年10月15日函釋:依據精神復健機構設置管理及獎勵辦法 ... 於 www.sshc.gov.taipei -

#29.新北府衛心字第1102453997 號 - 新北市政府電子法規查詢系統

新北市政府公告自即日起,劃分關於精神衛生法、精神復健機構設置及管理辦法、精神疾病嚴重病人緊急處置作業辦法、心理師法、心理師法施行細則及自殺防治法所定之主管 ... 於 web.law.ntpc.gov.tw -

#30.中國醫藥大學附設醫院: 首頁

《近視雷射手術怎麼選》搶先報你知! 《女人悄悄話》掌握秘訣,更年期免煩惱 · 《癌篩好康報》50後,這樣 ... 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#31.高雄市政府衛生局公告

主旨:公告修正「高雄市精神復健機構收費標準表」(如附件). 依據:依據精神復健機構設置及管理辦法第十五條及本局106年度. 第1次醫事審議委員會會議決議辦理。 公告事項:修正 ... 於 khd.kcg.gov.tw -

#32.關於精神復健機構是否需依建築技術規則建築設計施工 ... - 營建署

內政部營建署函96.10.08.營署建管字第0960050347號. 說明:. 一、復貴單位96年9月6日濟安字第0960906號函。 二、查精神復健機構設置管理及獎勵辦法第6條規定,精神復健 ... 於 www.cpami.gov.tw -

#33.從龍發堂群聚感染談傳染病防治法修法之研析 - 立法院

精神復健機構 之設置、管理及其有關事項之辦法,由中央主管機關定之(第2項)。」由於龍發堂目前尚未合法化,尚無法歸類於上述機構。 為防治各類機構或場所之群聚感染, ... 於 www.ly.gov.tw -

#34.社區發展季刊168期 - Google 圖書結果

整體而言臺灣精神障礙者社區居住的發展仍以康復之家服務佈點及服務量為最多, ... 康復之家[1]精神復健機構設置及管理辦法,全國法規資料庫https//law.moj.gov.tw/。 於 books.google.com.tw -

#35.附表一精神復健機構設置標準表(適用於日間型機構)

【法規來源】精神復健機構設置及管理辦法§3【更新】2013/7/1. 附表一(適用於日間型機構). 精神復健機構設置標準表 ... 於 www.6laws.net -

#36.專業人員擔任專任管理人員之(一年內及一年以上)進階教育訓練

為提升精神復健機構的服務品質及保障病患權益,強化專任管理人員的專業素養,落實社區精神復健工作者對精神病患的增權及社會復歸與復元技巧。 二、計畫名稱:. 111年度精神 ... 於 www.beclass.com -

#37.評鑑合格精神復健機構名單(1000111更新)

二、精神復健機構設置管理及獎勵辦法第6條:精神復健機構分為社區復健中心及康復之家。 社區復健中心: 提供多樣化的生活與職能訓練,強化病患在社區的生. 於 agency.twinner.com.tw -

#38.宜蘭縣精神醫療資源現況表

依精神復健機構設置及管理辦法第3條附表所設立之日間型精神復健機構。 9.精神護理之家:收治精神病症狀穩定且呈現慢性化,需要生活照顧之精神病人之護理服務。 於 www.ilshb.gov.tw -

#39.職能治療- 維基百科,自由的百科全書

最早於1892年12月由阿道夫·邁耶爾(Adolf Myer,精神科醫師)提出職能治療哲學的 ... 人員執業登記及繼續教育辦法、醫療機構設置標準、精神復健機構設置及管理辦法、 ... 於 zh.wikipedia.org -

#40.金門縣精神醫療資源現況

依精神復健機構設置及管理辦法第3條附表所設立之日間型精神復健機構。 9.精神護理之家:收治精神病症狀穩定且呈現慢性化,需要生活照顧之精神病人,且依護理人員法 ... 於 ws.kinmen.gov.tw -

#41.活動花絮 - 社區復健中心- 私立高雄仁愛之家

財團法人臺灣省私立高雄仁愛之家社區復健中心 ... 精神復健機構設置及管理辦法 ... 於109年11月02日(一)下午1點半在中正技擊館八卦庭,本社區學員由社區復健中心專管 ... 於 crc.khja.org.tw -

#42.醫藥健保法規 - 第 102 頁 - Google 圖書結果

復健機構設置及管理民國 83 年 12 月 28 日行政院衛生署令訂定發布全文 30 條。 ... 修正發布名稱及全文 23 條;自發布日施行(原名稱:精神復健機構設置管理及獎勵辦法第 ... 於 books.google.com.tw -

#43.強化幼兒保護台南市提3大機制10方案| 地方| 中央社CNA

另外,若老師有不當管教或學校發生霸凌,第一時間就會稽查處理,以免時間一過證據消失或遭滅證。 他說,台南市政府已立即全面檢視現有的幼兒園教保管理 ... 於 www.cna.com.tw -

#44.精神醫學與法學的交錯 - 第 87 頁 - Google 圖書結果

二、住宿型精神復健機構14 (一)適當之人力配置每10人應有專任管理人員1人以上, ... 14 15 精神復健機構設置及管理辦法第3條:「機構分為日間型及住宿型機構,其設置標準 ... 於 books.google.com.tw -

#45.法規內容-一百零九年度私人辦理補習班幼兒園與養護療養院所 ...

但依「護理機構分類設置標準」設置之私立護理機構、依「老人福利機構設立標準」設立之機構、依「精神復健機構設置及管理辦法」設置之精神復健機構及依「長期照顧服務 ... 於 law-out.mof.gov.tw -

#46.臺灣精神康復之家發展現況之探討

關鍵詞:康復之家,社區復健,精神疾病,精神復健,住宿型精神復健機構 ... 生署之「精神復健機構設置及管理辦法」(全 ... 具有復健服務品質之管理措施、結合社區資源、. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#47.精神復健機構設置、擴充或遷徙新址申請申辦說明

依據精神復健機構設置及管理辦法第5條所列之相關文件。 計畫書文件1式5份,若需土地變更須1式10份。 建築物位置圖及其概況(含建築物使用執照及土地分區使用證明)。 於 e-services.tycg.gov.tw -

#48.創業- 香港經濟日報hket.com

如果收入不足以應付日常開支,就要想辦法開源節流。 ... 香港大學今(5日)舉辦「Dream On 2023」創新創業日,40間港大衍生初創公司設置攤位,介紹科研成果。 於 service.hket.com -

#49.社區發展季刊177期 - Google 圖書結果

2008年《精神復健機構設置及管理辦法》修正,將社區復建中心更名為日間型精神復健機構、康復之家改名為住宿型精神復健機構。2011 年起調整精神復健機構健保給付, ... 於 books.google.com.tw -

#50.精神醫療資源現況 - 中華民國統計資訊網-預告發布時間表

依精神復健機構設置及管理辦法第3條附表所設立之日間型精神復健機構。 9.精神護理之家:收治精神病症狀穩定且呈現慢性化,需要生活照顧之精神病人,且依護理人員法授權 ... 於 www.stat.gov.tw -

#51.[已額滿/報名截止][社團法人臺灣社區精神復健 ... - 職能治療師公會

一、計畫目的:. 依據精神復健機構設置及管理辦法之規定,精神復健機構從業人員每年應接受繼續教育訓練,以提升專業 ... 於 www.tcotu.org.tw -

#52.行政院公報資訊網

精神復健機構設置 標準表 · 一、 應有臥室,且應符合下列規定:. (一) 每床最小面積(不含浴廁)應有五平方公尺。 (二) 每一臥室至多設六床,必要時保障服務對象個人隱私。 於 gazette.nat.gov.tw -

#53.109 年度精神復健機構評鑑資料表

註:依據「精神復健機構設置及管理辦法」第11 條:機構內相關人員執行業務時,應製作紀錄。 前項紀錄應指定適當場所及人員保管,並至少保存7 年。 於 www.twaea.org.tw -

#54.67.一間預計收60名學員的社區復健中心 - 阿摩線上測驗

一間預計收60名學員的社區復健中心,依據最新的精神復健機構設置及管理辦法的規定,至少須聘幾名(包含負責人)專任人員才符合最低的設置標準? (A)4人 (B)5人 (C)6人 於 yamol.tw -

#55.法規內容-彰化縣精神復健機構收費基準自治條例

本自治條例依精神復健機構設置及管理辦法第十五條第一項規定制定之。 第2 條. 本自治條例所稱精神復健 ... 一、復健治療費:比照中央健康保險局醫療費用支付標準收費。 於 lawsearch.chcg.gov.tw -

#56.精神復健機構開業暨變更申請 - 屏東縣政府一站式申辦服務

依據精神復健機構設置及管理辦法辦理。 服務窗口. 衛生局心理衛生與毒品防制科賴小姐(電話:08-7370123,請於週 ... 於 onestop.pthg.gov.tw -

#57.社區發展季刊129期 - Google 圖書結果

表一精神護理之家及精神復健機構數社會工作人力之雇用情形資料來源:衛生署97年底統計資料。綜合瞭解<精神復健機構設置及管理辦法>第2、3、8條的規定,無論日間型或住宿 ... 於 books.google.com.tw -

#58.(精神復健機構)設置計畫書 - 彰化縣衛生局

□(3)服務精神復健機構或病人權益促進團體,實際從事服務精神病人工作5 年以上。 ... 住民(學員)紀錄保存之措施(精神復健機構設置及管理辦法第11條)(請參考附件12). 於 www.chshb.gov.tw -

#59.108年度精神復健機構評鑑說明會

設置標準-精神衛生法第16條第2項規定授權訂定. 之精神復健機構設置及管理辦法. 評鑑法源-精神復健機構設置及管理辦法第17條-. 中央主管機關應定期辦理機構評鑑。 於 www.jct.org.tw -

#60.精神康復之家擬進駐惹反彈 - 好房網News

縣府衛生局、工務局、消防局昨下午前往八德市鴻昌街,就設置「精神病患康復之家」主體建物空間與逃生設備,是否符合精神復健機構設置及管理辦法,進行 ... 於 news.housefun.com.tw -

#61.全民健保法相關法規 - 衛生福利部中央健康保險署

全民健康保險特約醫事服務機構合約(特約醫院、診所、助產機構、精神復健機構、 ... 辦理全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法第四十二條抵扣停約、終止特約應行 ... 於 www.nhi.gov.tw -

#62.精神復健機構的評鑑制度與專業實踐: 建制民族誌之分析

因此提供精障者服務的服務人員,除. 了精神復健機構設置管理辦法中所規定的機構配置人員包括醫師、護理. 師、社工、職能治療師及專任管理員之外,還包括就業服務員及其他職. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#63.臺南市政府公告

三、機構需依據精神復健機構設置及管理辦法第15條第1項規定:機構收取費用,. 應開給載明收費項目及金額之收據。 四、依全民健保身分收治者,悉 ... 於 law01.tainan.gov.tw -

#64.精神康復之家擬進駐惹反彈- 地方新聞 - 中國時報

縣府衛生局、工務局、消防局昨下午前往八德市鴻昌街,就設置「精神病患康復之家」主體建物空間與逃生設備,是否符合精神復健機構設置及管理辦法,進行 ... 於 www.chinatimes.com -

#65.台灣社區精神復健發展協會 - Facebook

依據衛生福利部之「精神復健機構設置及管理辦法」第 9條規定,精復機構負責人及機構內相關人員每年應接受繼續教育訓練修習相關教育。您對目前精神醫療網各區核心醫院 ... 於 m.facebook.com -

#66.南投縣精神復健機構自費醫療收費標準表

備註:. 1. 依據「精神復健機構設置及管理辦法」,第15 條規定,收費標準,由直轄市、. 縣(市)衛生主管機關核定之。 2. 各項費用之收取不得超過上列最高標準。 於 www.ntshb.gov.tw -

#67.澎湖縣精神醫療資源現況編製說明

依精神復健機構設置及管理辦法第3條附表所設立之日間型精神復健機構。 25, 9.精神護理之家:收治精神病症狀穩定且呈現慢性化,需要生活照顧之精神病人 ... 於 www.penghu.gov.tw -

#68.職能治療師

醫院體系的復健科、骨科、外科、神經科及精神科、療養院體系的病房(急性、慢性或稱 ... 繼續教育辦法、醫療機構設置標準、精神復健機構設置及管理辦法等法規明文規定。 於 fjuwork.web.fc2.com