紅燒牛肉湯的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Sylvie寫的 書店家之味:闆娘的親子繪本料理 和潘家欣的 藝術家的一日廚房:學校沒教的藝術史:用家常菜向26位藝壇大師致敬都 可以從中找到所需的評價。

另外網站紅燒牛肉湯也說明:facebook. 紅燒牛肉湯. 還找不到商品嗎?試看看篩選吧. 高相關. 價格. 篩選條件. 1 / 0 頁.

這兩本書分別來自KIDO親子時堂 和大寫出版所出版 。

國立高雄大學 高階經營管理碩士在職專班(EMBA) 吳建興所指導 郭展辰的 辣椒產業行銷策略之研究– 以 H 公司為例 (2021),提出紅燒牛肉湯關鍵因素是什麼,來自於辣椒產業、行銷策略、品牌行銷。

而第二篇論文中原大學 室內設計研究所 陳其澎所指導 李婉宗的 以場所精神觀察台灣文化景觀之演變研究-以台北市〝城內〞為例說明 (2014),提出因為有 場所精神、文化景觀、漫遊者、演變的重點而找出了 紅燒牛肉湯的解答。

最後網站一鍋到底紅燒牛肉湯之~料理新手內牛滿麵則補充:總覺得特別難的紅燒牛肉麵原來可以這樣煮 簡單且不失風味!非常適合新手拿來建立自信的一道美味料理【關鍵字】:牛腱、牛肉麵、辣豆瓣醬、紅燒牛肉 ...

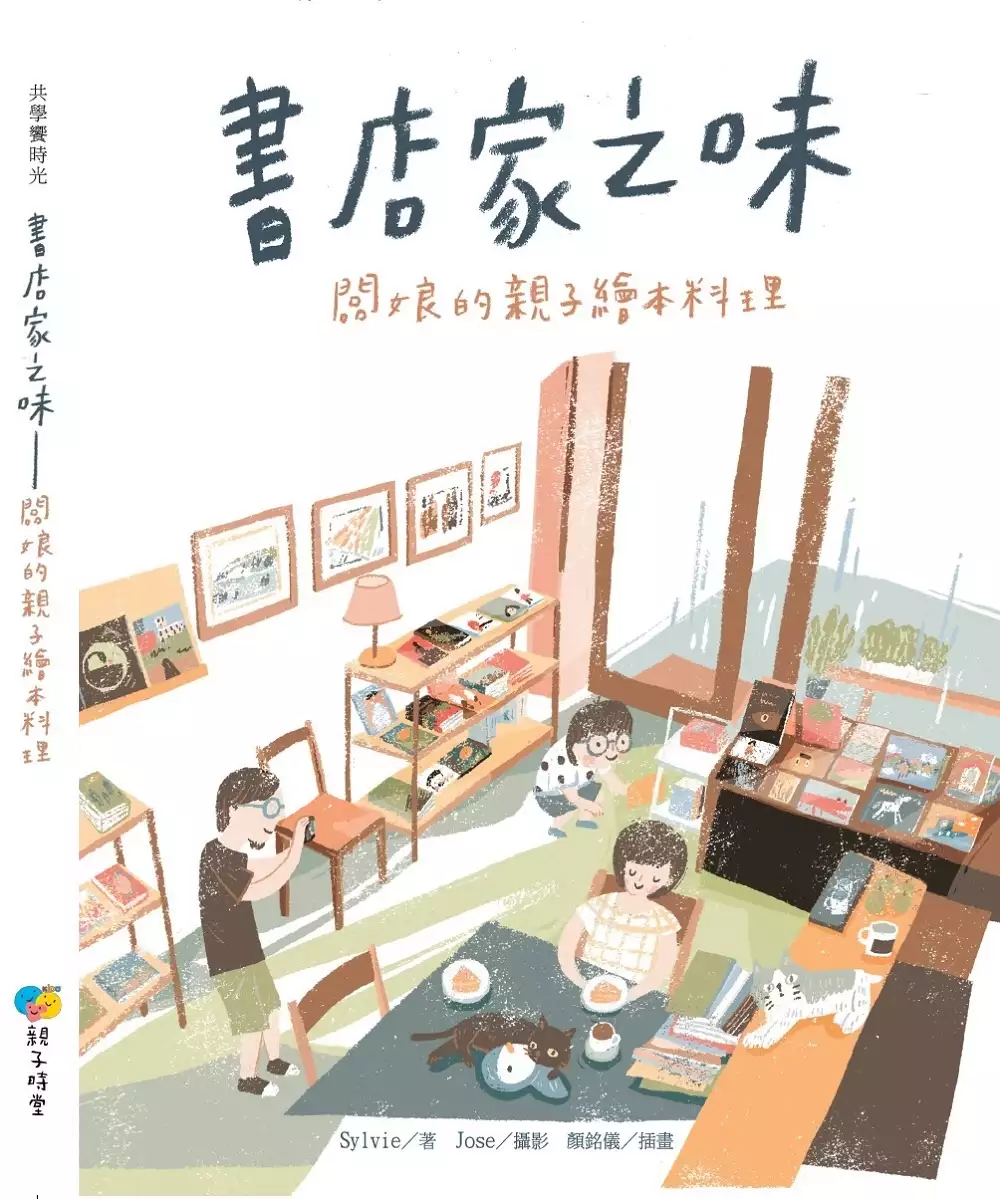

書店家之味:闆娘的親子繪本料理

為了解決紅燒牛肉湯 的問題,作者Sylvie 這樣論述:

街巷裡有一家書店,書店裡可愛的不只有書、還有一家都愛書的人和貓,在繪本書店裡有真誠踏實的書香和飯菜香,書店裡一冊冊的書,書裡一個個故事,點點滴滴浸漬滋養書店家,書店家的滋味隨著孩子長大、貓兒肥潤、歲月更迭,時時都有新故事,日日都有好菜色,等你們推開門,回家來好好閱讀、好好吃飯。 跟著闆娘Sylvie和闆寶,從吃的角度來閱讀繪本,跟著再用季節時蔬及簡單素材,輕鬆做出四季好味道,呈現滿滿書店家之味。 本書特色 1. 本書以「親子料理x繪本」的概念為核心,共分為「春、夏、秋、冬」為大主軸,設計出8道套餐。從日常裡的閱讀經驗,延伸到廚房裡的親子共學時光,選用當季的

食材,讓每一餐都吃得津津有味! 2.附有一目了然的套餐全景圖照,讓讀者快速掌握所有品項清單以及挑選食材的具體方向。 3.每套餐中分別各有4~5道料理的食譜,進入每道料理前可先看看「食在悄悄話」分享的有趣的日常經驗,接著從清楚標示的準備食材開始,一步步進入實作裡享受料理的樂趣! 4.每道料理還有專為幼兒量身打造的動作發展檢核圖示,只要孩子完成該項任務,即可塗上自己喜歡的顏色!讓食譜不再只是成人能使用的書冊,孩子也能一同參與。 名人推薦 ●Frances/小茉莉親子共讀粉專版主 ●吳健豪/府城錦霞樓創辦人 ●林南西/臺北南西創意造型蛋糕創辦人 ●林美吟/國立臺

南大學視覺藝術與設計學系暨動畫媒體設計研究所專任教授、 繆思的餐桌掌門人 ●陳威宏/南科贊美酒店港式飲茶主廚 ●陳家盈/翻轉讀書繪文學工作坊創辦人 ●顏銘儀/原創繪本插畫家 ●蘇偉銓/南一書局企業股份有限公司總經理 *適讀年齡:10歲以上

紅燒牛肉湯進入發燒排行的影片

IG完整貼文連結

https://www.instagram.com/p/CRy8Uk9rffM/?utm_medium=copy_link

辣椒產業行銷策略之研究– 以 H 公司為例

為了解決紅燒牛肉湯 的問題,作者郭展辰 這樣論述:

近年來,台灣辣椒的種類越來越多,全球辣椒產量最多的國家在中國,其次是印度。台灣如今各地普遍栽培辣椒,已嚴然蔚為一種大眾化蔬菜,成為一種人人普及的食物,也在餐飲業中更扮演著烹調中不可或缺的一個角色。而現今社會幾乎都把辣椒融入食材當中,成為一種風味例如:紅燒牛肉麵、辣椒餅乾、辣椒醬、剝皮辣椒、辣椒冰、辣巧克力等等。由於辣椒歷史廣泛,加上愛吃辣的人比例越來越多,辣椒運用在食材與烹調上已成為常態,而且在台灣可以讓辣椒千變萬化,甚至演變成辣椒水運用在警察的配備中,還可以防色狼,還可以運用到藥物上,比如辣椒膏(酸痛貼布),所以辣椒市場越來越廣大。本研究以此為動機,以質性研究法探討辣椒產業之行銷策略。經由

辣椒產業經營者的訪談資料,得到以下研究結果並提出研究建議:(一) 產品與行銷資源整合,研發出大眾化商品是最重要的策略之一。(二) 預防消費市場變化,減少產品與通路的衝擊。(三) 品牌行銷與通路掌握度是該產業未來的成功因素。

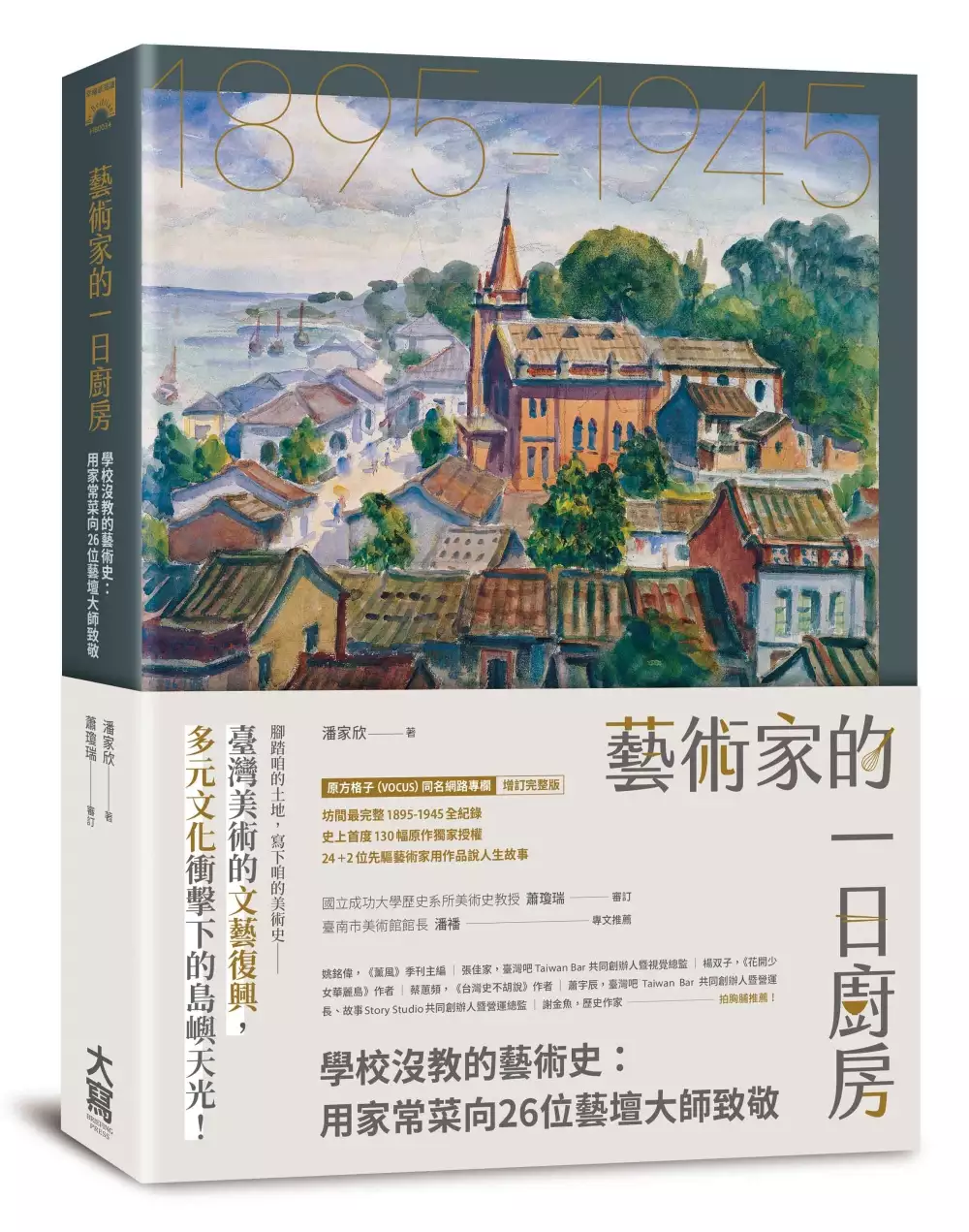

藝術家的一日廚房:學校沒教的藝術史:用家常菜向26位藝壇大師致敬

為了解決紅燒牛肉湯 的問題,作者潘家欣 這樣論述:

一部「非典型」+「被遺忘」的臺灣美術史 看臺灣美術運動,如何從臨摹水墨畫、走向獨創風格;潮到出水、出國比賽! 原「方格子」(VOCUS)同名專欄‧增訂完整版。 臺灣美術的文藝復興,多元文化衝擊下的島嶼天光! ★坊間最完整1895~1945全紀錄; ★史上唯一首度130幅原作獨家授權; ★24+2位先驅藝術家用作品說人生故事。 你可明白,這些既熟悉又陌生名字的背後故事? 石川欽一郎──作育英才;臺灣西洋美術的教父。 李石樵──前衛寫實;和村上春樹同樣是長跑迷。 陳澄波──愛妻愛女;具有當時少見的性平意識。 廖德政──溫柔文青;目賭廣島原爆的藝術天才

。 李梅樹──吾愛吾鄕;既畫圖又建廟的跨界NO.1。 陳庭詩──抽象現代;《悲情城市》男主角的原型。 該如何讓生活在這塊土地上的人們理解── 被大時代遺落的藝壇菁英,他們的重要性與歷史定位? 前輩美術家們的青春,與我們一般無二。但是執著獻給藝術的美好年華,就這麼湮沒在戰亂與典範轉移的時代中……。 時間拉回臺灣殖民時期。日本欲藉著國民教育體系、舉辦畫展等懷柔手段收攏民心,因此由臺灣美術教育的靈魂人物──石川欽一郎,開啟了臺灣美術史的序幕。由黃土水作為赴日習畫第一人,並陸續由廖繼春、顏水龍、陳植棋、李石樵、陳澄波、李梅樹、郭柏川、陳德旺、洪瑞麟、廖德政等人前往「內地」

學習繪畫,充分奠定了臺灣美術運動的堅實基礎。 讀一場世人遺忘的歷史記憶 煮一桌淡中有味的常日生活── 為重拾這段空白的藝術史,本書仔細爬梳日治時期至臺灣光復後這些美術家的生平;深入剖析其創作風格與歷史定位,還原當時藝壇的真實樣貌。同時與台菜的色香味相集結,勾勒出令人臆想近百年前的人生餘味,向本土先驅創作者曾經燦爛、始終美好的滄浪人生致敬! 透過觀看日治時期藝術家的人生,能讓生活在當代的人們瞭解── 我們究竟錯過了多少美學的、歷史的、文化的,甚至飲食的臺灣? 如果陳澄波還活著,我想問他赴日留學最想念的食物是什麼? 如果李梅樹還活著,我想問他最能代表故鄉的美食,可

是金三峽牛角麵包? 如果郭雪湖還活著,我想問他自習學畫時,往返圖書館路上都吃些什麼? 如果倪蔣懷還活著,我想問他退居幕後,心中又是何種滋味? 本書特色 我們想做一本不只圖文並茂,而且能讓當下這塊土地的人們,瞭解現在我們日常生活的美學是從哪裡開啟的書;別以為這是網路專欄改寫而已,這裡面加入了更多歷史的脈絡、文化的反思。而且更重要的,我們用每天都會吃下肚的食物,讓你更貼近這些藝術家有血有肉的人生── 慢火細燉三十天,品嚐日治時代:煮一道家常料理,在歷史裡拌入苦辣酸甜,用舌尖味蕾,接軌藝術家波瀾起伏的人生。讓我們從今天開始,用「台菜」向大師致敬! 發自心底的熱愛+真情推薦

♦國立成功大學歷史系所美術史教授 蕭瓊瑞/審訂 ♦臺南市美術館館長 潘襎/專文推薦 ♥姚銘偉,《薰風》季刊主編 ♥張佳家,臺灣吧Taiwan Bar共同創辦人暨視覺總監 ♥楊双子,《花開少女華麗島》作者 ♥蔡蕙頻,《台灣史不胡說》作者 ♥蕭宇辰,臺灣吧Taiwan Bar共同創辦人暨營運長、故事Story Studio共同創辦人暨營運總監 ♥謝金魚,歷史作家 ♥若說「料理」和「藝術」有什麼共通點,除了視覺上的享受之外,更重要的就是背後的在地風土人情吧。作者潘家欣小姐洞悉此點,並將其巧妙結合,堪稱臺灣出版史上的創舉,值得所有藝術愛好者細細品嚐。──姚銘偉・

《薰風》季刊主編 ♥身為一名致力追求鎔鑄歷史與娛樂於一爐的創作者,面對此書唯有一句心聲:「嘿,我總算等到你了!」──楊双子,《花開少女華麗島》作者 ♥讀完這一本,你就可以去電你的美術老師了!──蔡蕙頻,《台灣史不胡說》作者 ♥作者用詼諧的語調、有趣的故事,讓我們陶醉在一個色彩斑斕的世界!如果你願意還可以用一道料理的時間沉澱、回味。──蕭宇辰,臺灣吧-Taiwan Bar共同創辦人暨營運長、故事Story Studio共同創辦人暨營運總監

以場所精神觀察台灣文化景觀之演變研究-以台北市〝城內〞為例說明

為了解決紅燒牛肉湯 的問題,作者李婉宗 這樣論述:

台北城內區在清朝後,成為新都市中心,並也成為眾多投資者眼中的開發地帶。台北城內在日治時代不斷的迅速變遷。故本研究以場所精神作為基礎的角度下探討台北城內文化景觀之演變,真實/看不見/再現之空間意涵,因而逐漸成為人們使用城市的社會選擇。如果不是因論文的城內漫遊,連走到中山堂都只是路過,遑論去體驗及研究文化景觀的變遷。平常偶而瞄它一下,即使有些眼花撩亂,卻也不覺得有何可以留戀之處,城市的姿態,多半是木然的,一種冷峻而尖刻的距離,能夠很樸素的去按一個自己成長的地方,而不必經過任何比較與反省。至於把一座城市,當作一個有生命的東西去看待,尤其是困難的。如果說空間有紋理,應是由零碎所累積而成的主體性,在街

巷裡遊走,透過凝視及信手撿拾、採集空間與時間的「某個片段」,閱讀並觸摸空間的粗糙表面,及那未曾被言說的故事。

紅燒牛肉湯的網路口碑排行榜

-

#1.紅燒牛肉湯 - 鼎泰豐

湯品. 紅燒牛肉湯. 全筋/ 全肉/ 半筋半肉. 以獨門秘方滷製,嚐得到牛筋Q軟口感,以及鮮嫰牛肉的美妙滋味,搭配精心熬製的牛骨湯頭,自然馨香,嚐來格外甘美。 於 www.dintaifung.com.tw -

#2.紅龍紅燒牛肉湯

紅龍紅燒牛肉湯,數種中藥材、蔬菜慢火細燉,湯頭濃郁順口,滿滿的營養精華,大份量牛肉塊軟嫩入味,簡單加熱就能在家享用經典美味! 廣弘食品秉持專業、創新、高品質 ... 於 www.gqfood.com.tw -

#3.紅燒牛肉湯

facebook. 紅燒牛肉湯. 還找不到商品嗎?試看看篩選吧. 高相關. 價格. 篩選條件. 1 / 0 頁. 於 www.etmall.com.tw -

#4.一鍋到底紅燒牛肉湯之~料理新手內牛滿麵

總覺得特別難的紅燒牛肉麵原來可以這樣煮 簡單且不失風味!非常適合新手拿來建立自信的一道美味料理【關鍵字】:牛腱、牛肉麵、辣豆瓣醬、紅燒牛肉 ... 於 icook.tw -

#5.正宗紅燒原汁牛肉麵做法及食譜,讓牛肉麵簡單又正宗

完整認識原汁紅燒牛肉麵製程 · 牛腩條或牛腱心切塊汆燙洗淨,以油炒香薑片、豆瓣醬、甜麵醬後放入牛肉塊一起炒,再下醬油膏炒勻後放入香料包、水及米酒,放入切半的洋蔥、整 ... 於 www.unileverfoodsolutions.tw -

#6.圓頭常溫火鍋湯底【醉香紅燒牛肉湯底】【酸白菜湯底】

圓頭常溫火鍋湯底800g【醉香紅燒牛肉湯底】【酸白菜湯底】. 常溫保存,不可直接微波加熱每包800g,建議3-4人食用,可酌量加水稀釋,加入喜愛的火鍋配料煮滾即可享用 ... 於 www.kinmenyuantou.com -

#7.【栗園米食】國宴粄條| 紅燒牛肉湯粄條3入

產品特色 | 正港台灣味的紅燒湯頭,鹹香豆瓣厚實,牛骨湯底⽢醇⾹氣與⼤塊⽜⾁令⼈垂涎欲滴,真材實料熬出來的湯頭,暖胃又⾁⾹四溢,粄條的彈⽛滑溜佐以鮮鹹不重口的 ... 於 www.liyuan1988.com -

#8.匠師傅紅燒牛肉湯

特色: 精選產地優質純牛肉,以中藥材為湯頭基底, 搭配台灣道地豆瓣醬、牛油、蒜頭等香料, 細熬慢燉出鮮嫩肉質、濃郁湯頭的紅燒牛肉湯, 原汁原味呈現道地好味。 於 www.cjf.com.tw -

#9.我家美味的紅燒牛肉湯做法(一般鍋&快鍋煮法)食譜、精華筆記 ...

4.原鍋不用洗,倒入1大匙油,加進醬油、糖、蕃茄醬和豆瓣醬,以中火煮滾後,接著放進切好的牛腱塊,拌炒均勻後,再倒入醃過全部肉一些高度的米酒,將放辛 ... 於 nw0912.pixnet.net -

#10.一鍋牛肉湯。清燉也是紅燒

『今日、ご注文はどっち?』這是料理東西軍,每到節目尾聲時刻的抉擇台詞~牛肉麵清燉或是紅燒~大家會選擇什麼口味呢...搜尋清燉牛肉作法時, ... 於 h277484.nidbox.com -

#11.台灣紅燒牛肉湯450g/包

原汁牛肉✨紅燒湯底✨濃郁湯汁✨懶人救星✨ 真空包裝紅燒牛肉湯,加熱簡單,即食方便 辣豆瓣醬調製,微微辛辣口感,更能提出牛肉的鮮甜匠師傅紅燒牛肉湯, ... 於 www.52tz.com.tw -

#12.紅燒牛肉湯(爐)

牛肉來源: 澳洲/ 美國/巴拉圭 不定~ 牛肉湯成品:台灣加工製造每包1250公克±10% (固型物500g)(濃縮湯汁750g)(也可視鹹淡口味再加入200~500CC的水) 名不虛傳! 於 i3fish.com.tw -

#13.十三香紅燒牛肉麵

小鍋紅燒的牛肉比較夠味,紅燒完成後的濃郁湯汁再兌上牛骨高湯後就成為牛肉麵的湯底,這樣做出來的牛肉麵,牛肉有味,湯汁也鮮美。這種作法大多是專業牛肉 ... 於 foodieat.tw -

#14.紅燒牛肉湯

1.薑片爆香,放入青蔥、蒜仁續炒,加入牛腩炒上色,放入糖炒,之後加入豆瓣醬炒香。 · 2.接著加入薄鹽醬油跟米酒煮至酒精揮發。 · 3.放入紅蘿蔔、白蘿蔔、牛 ... 於 www.wecook123.com -

#15.HUG嚴選|紅燒牛肉湯/500g(內容物無麵條)

品名:, 紅燒(麻辣)牛肉湯 ; 規格:, 500g/包 ; 成分:. 牛肉(巴拉圭/紐西蘭/澳洲)、牛骨湯(水、牛骨、洋蔥、西芹、胡蘿蔔)、薑、蔥、辣椒、豆瓣醬、紹興酒、糖、鹽 ... 於 www.hug.com.tw -

#16.台灣【紅燒牛肉湯】

超熱銷!知名連鎖KTV御用明星牛肉湯,嚴選進口牛腱肉以獨門秘方耗時熬煮而成,肉質軟嫩多汁,湯頭濃郁鮮甜,簡單加熱即可品嚐,讓你在家也會高歌一曲! 於 www.chefsmart.com.tw -

#17.紅燒牛肉湯-比外面好吃的秘訣大公開

1.牛肉湯牛肉先浸泡1~2小時。 · 2.先將牛肋條炒一下,不但可以增加牛肉湯風味,也可以減少燉煮時間。 · 3.燉煮要用沸騰開水,盡可能一次加足夠,中間湯不夠 ... 於 www.da-meat.com -

#18.紅燒牛肉湯。紅燒牛肉麵 - 梅子煮藝- 痞客邦

紅燒牛肉湯 。紅燒牛肉麵 · 1. 先將薑片、蒜頭用橄欖油放入主鍋中,設定3分/Varoma/速度1爆香。 · 2. 加入牛肉塊、醬油、辣豆瓣醬、冰糖粉,設定5分/ ... 於 sandy423.pixnet.net -

#19.【大成】紅燒牛肉湯/番茄牛肉湯(500g/包)

☆紅燒獨門秘方功夫熬煮☆番茄熬製湯底鮮蔬與番茄搭配西式香料帶出微酸甜開胃順口的湯底◇主廚嚴選優質牛腩◇小火燉煮牛肉的原汁原味◇是肉質Q彈多汁的經典美味佳餚 番茄本 ... 於 derfood.com -

#20.紅燒牛肉湯

獨家配方調製湯底,香甜回甘,不油膩,搭配肉質細緻的牛肉塊,口感極佳!可以再自行加入麵條,就是一鍋非常美味的牛肉麵! 於 www.nicefoods.com.tw -

#21.清香紅燒牛肉湯 - 饗在家

清香紅燒牛肉湯. ➤【真實滋味】嚴選美國牛肋條,大口滿足; ➤【主廚手藝】 湯頭以牛肉、蔬菜加入豆瓣醬、主廚調配的中藥包熬煮而成,湯頭香而不辣、溫而不火。 於 eatathome.hoyastore.com -

#22.珍。紅燒牛肉湯包

珍。紅燒牛肉湯包. 『無食用添加,嚴選天然食材配料熬煮』,豐富飽滿的口感,絕無僅有的獨家秘制配方,加上100%嚴選台灣御牧牛牧場之本土新鮮牛腩,讓您每一口湯都能 ... 於 www.hoja.tw -

#23.【紅燒牛肉湯】料理- 49 篇食譜與家常做法

紅燒牛肉湯 料理怎麼做才好吃?這裡有49 篇超簡單家常食譜通通免費看!包括:清宮御膳房紅燒牛肉湯、紅燒牛肉丸湯、紅蘿蔔紅燒牛肉冬粉湯、川味之魂紅燒牛肉湯、滷牛腱 ... 於 cookpad.com -

#24.紅燒牛肉湯

紅燒牛肉湯 ... 濃郁牛肉湯頭,搭配提味青蔥,適合煮火鍋、煮麵、水餃,多種煮法不可錯過。 分享:. 800g ... 於 www.nioujiajuang.com.tw -

#25.紅燒牛肉湯優惠推薦-2023年10月

你絕對不能錯過的網路人氣推薦紅燒牛肉湯商品就在蝦皮購物!買紅燒牛肉湯立即上蝦皮紅燒牛肉湯專區享超低折扣優惠,搭配賣家評價線上網購紅燒牛肉湯超簡單! 於 shopee.tw -

#26.紅燒牛肉湯600g

紅燒牛肉湯 600g. • 冷凍商品• 商品規格: 600g/包 • 特選上等牛肉多樣豐富中藥材燉煮• 奇美精緻 ... 於 www.chimeifoodshop.com.tw -

#27.精燉紅燒牛肉湯

精燉紅燒牛肉湯.png; 2.png; 3.png; 4.png; 5.png; 6.png; 7.png. 1/7. 分享到. 網址 ... 精燉紅燒牛肉湯. Regular price: NT$ 180. Regular price: NT$ 0; Sale price: NT$ ... 於 shangyu.easy.co -

#28.【享吃美味】招牌紅燒牛肉湯12包組(475g±10%/固形物75g)

【享吃美味】招牌紅燒牛肉湯12包組(475g±10%/固形物75g),鍋底/燉包/其他,肉質豐厚鮮香味美暖胃暖心;湯頭清爽無負擔;採用進口優質牛肉. 於 tw.buy.yahoo.com -

#29.紅燒牛肉湯

品名:紅燒牛肉湯重量:500g/份(內固形物80克) 包裝方式:急速冷凍真空包裝保存方式:冷凍-18℃以下內容物:牛肉、牛骨湯、薑、蔥、辣椒、豆瓣醬、紹興酒、糖、鹽☆產品 ... 於 www.seaandland.com.tw -

#30.紅燒牛肉湯

商品介紹. 吃的到整塊牛肉,真材實料的紅燒牛肉湯. 湯頭濃郁,特選牛肉口味香醇,. 於 www.freshforlive.com -

#31.紅燒牛肉湯

... 牛肉湯泡飯(2)加蛋煮:牛肉蛋包湯(3)加麵煮:牛肉湯烏龍麵/牛肉湯王子麵牛肉湯細粉/牛肉湯粄條(4)加入喜愛的蔬菜及菇類: 烹煮超營養"紅燒牛肉蔬菜湯獨享鍋" 於 www.meet-tasty.com -

#32.招牌紅燒牛肉湯

招牌紅燒牛肉湯 ... 採用進口優質牛肉取脂肪含量較低的牛腱部位,肉質豐厚鮮香味美暖胃暖心,無額外增加牛油調味,湯頭清爽無負擔,是這個季節裡您不容錯過的美味! 於 i3fresh.tw -

#33.美聚_MAGIORK 紅燒牛肉湯3包

美聚_MAGIORK 紅燒牛肉湯3包. 主廚嚴選牛腱心,筋多且肉質鮮嫩,富含豐富膠質,濃郁湯頭以牛骨、大量蔬果 ... 於 www.magiork.com -

#34.主廚紅燒牛肉湯【1.5 kg/包】

【湯1200g/固形物300g】 肉多大份量. ○ 份量約2-3人份○ 牛腱軟嫩多汁,肉香滿盈○ 筋肉比例勻稱,口感豐富有層次○ 獨家秘製紅燒湯頭○ 入口鮮甜回甘、齒頰留香. 於 www.foodiehouse.com.tw -

#35.紅燒牛肉湯的搜尋結果 - 混董創食

混董創食,讓你在家輕鬆吃私廚料理。濃縮國宴主廚30年料理經驗,跨界與營養師合作,在任何時刻都能吃上一碗撫慰人心的好料。 於 www.huandongfood.com.tw -

#36.全家人都愛吃!口味道地的紅燒番茄牛肉湯

今日分享媽媽的私藏好菜—「番茄紅燒牛肉湯」!免動鍋、免炒!通通丟下鍋,湯鮮味美的牛肉湯就出爐啦~洋蔥吸飽了牛肉湯的香氣,釋放出來的甜溶入牛肉 ... 於 mamilove.com.tw -

#37.超越紅燒牛肉麵的「十三香牛肉麵」!不學起來太對不起家人惹!

開學了,沒想到也可以用料理來收心吧!一碗舒舒服服的家常十三香牛肉麵,有肉有菜還有超讚的湯,滿滿營養,喝完真的能量完整補給。 於 dreamchefhome.com -

#38.紅燒牛肉湯

適用折價券. TheLife 即食饗樂常溫保存料理包-半筋半肉牛肉湯500g(紅燒/麻辣/清燉任選) ... 適用折價券. 低溫【愛上美味】招牌紅燒牛肉湯12包組(475g±10%/固形物75g). $1125 ... 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#39.【九江】旨味紅燒牛肉湯

【九江】旨味紅燒牛肉湯 ; 規格說明. 保存方式:請置於-18℃冷凍保存 介紹:選用優質的巴拉圭牛肉下去燉煮,牛肉軟嫩不乾柴,湯頭十分清爽美味!可依個人喜好加入麵條、蔬菜 ... 於 www.nineriver-food.com -

#40.【漢典食品官方購物站】紅燒牛肉湯(優惠價格)

紅燒牛肉湯 ,牛油提煉的辣油煸炒乾辣椒、辣椒油所製成的川味牛肉湯,辣的爽口,花椒香氣十足,爽到欲罷不能,再加入漢典熱銷刀削麵,讓你美味無法擋,每一口都能感受到 ... 於 www.welovefood.com.tw -

#41.紅燒牛肉湯

紅燒牛肉湯. ⭐網路超人氣必買團購精選美食. ⭐精熬香醇濃郁的牛肉湯汁. ⭐嚴選牛肉加上番茄及洋蔥熬製. ⭐肉質Q彈又多汁. ⭐黃金比例精心製作牛油. 於 www.lechef.tw -

#42.紅燒牛肉湯

1. 將切塊的牛肉洗淨拭乾後,放入滾水中汆燙去除血水雜質,撈起以冷水洗淨。 · 2. 熱油鍋,將蔥段、薑片、紅燒專用調味包爆炒至起泡。 · 3. 取一乾淨湯鍋,加入蔬菜高湯(水) ... 於 www.hiyorimeat.com -

#43.【牛皮氣】紅燒牛肉湯

【牛皮氣】紅燒牛肉湯. 冷凍. 【牛皮氣】紅燒牛肉湯. 採用軟嫩的牛腩去製作,湯底用牛大骨去熬製而成,香濃不死鹹,真材實料去製作,適合大眾的口味. 售價:NT$200 / 包 ... 於 www.eat365.com.tw -

#44.不用滷包,也無敵美味的紅燒牛肉麵

一口湯、一口飯、一塊肉,真的是無限滿足,於是紅燒牛肉這道菜,也成為了每次工作疲備後,最想犒賞上班族的幸福滋味! 但對外食族而言,牛肉麵真是奢侈品 ... 於 www.mitdub.com -

#45.紅燒牛肉麵_人氣商品

紅燒 牛肉麵. ○ 嚴選澳洲牛腱及日本牛油等原料,精心熬煮而成台式經典牛肉湯○ 搭配獨家刀削麵體, ... 於 www.drdiary.com.tw -

#46.【大成】享點子冷凍紅燒牛肉湯(500g/包)

【大成】享點子冷凍紅燒牛肉湯(500g/包). 預購 店取 本島 離島 冷凍. 【 熱銷百萬包牛肉湯】. 調理食品. 大塊牛肉~ 天然放牧草飼牛~ 濃郁高湯,使用牛龍骨長時間慢熬 獨家 ... 於 711go.7-11.com.tw -

#47.川味紅燒牛肉湯

川味紅燒牛肉湯. 牛肉特選澳洲進口牛肋條,口感軟Q不軟爛, 湯頭以獨特的中藥辛香及蔬菜慢火燉煮 ... 於 www.timama.com.tw -

#48.【紅燒牛肉湯包】澳洲牛肉–5包入(本組合不含麵條)

【紅燒牛肉湯包】澳洲牛肉–5包入(本組合不含麵條). ✓鹹香豆瓣搭配牛骨湯底,熬煮出香濃紅燒湯頭,食材選用澳洲肋條,肉香四溢,好滿足。 於 www.royal-beefnoodles.com -

#49.DR.紅燒牛肉麵600g - 卜立股份有限公司

品名:紅燒牛肉麵◇商品重(容)量:600g (紅燒牛肉湯500g,固形量:85g;麵體100g) ◇成分:水、牛肉(澳洲)、牛油(日本)、白蘿蔔、青蔥、牛肉調味料(食鹽、雞肉抽出物、 ... 於 www.pulyfood.com.tw -

#50.紅燒牛肉湯「重鹹」 營養師建議別喝 - 自由健康網

台大營養師隨機抽檢市售湯品含鹽量,在苦瓜排骨湯、餛飩湯、醬油拉麵湯、清燉牛肉湯、紅燒牛肉湯等5種湯品中,紅燒牛肉湯含鹽量最高。 於 health.ltn.com.tw -

#51.紅燒牛肉湯- 壯元食品有限公司

紅燒牛肉湯. 採用巴拉圭牛排骨,脂肪低,肉質細嫩多汁,湯汁獨特。 全店,消費滿 ... 於 www.babyday.com.tw -

#52.紅燒牛肉湯- 御田食品有限公司(統編:54536424)

回首頁 > · 客製化代工產品介紹 > · 湯品 > · 紅燒牛肉湯 ... 於 www.u-tian.com.tw -

#53.紅燒牛肉湯| 誼罄霖私房小廚 - 好開店

品名:紅燒牛肉湯. 內容物每包:. 紅燒牛肉湯480g包(牛腱80g、湯400g) , 風味酸菜30g , 香辣牛油6g. 紅燒牛肉湯成份:. 牛腱(澳洲) 、 高湯(水、白蘿蔔、紅蘿蔔、 ... 於 famishop.fami.life -

#54.紅燒牛肉湯

您要的紅燒牛肉湯,生活市集天天免運送到家!眾多高品質商品挑戰市場最低價,購物超省心~ 於 m.buy123.com.tw -

#55.【年節滋味】阿嬤的紅燒牛肉麵

5.另起一鍋水滾煮手工麵條、麵條煮熟即可撈起加入牛肉湯及小白菜、最後加入適量的蔥段芹菜珠、嗜辣的人可再加入自己喜歡的辣椒醬或是豆瓣醬,一碗美味的 ... 於 www.huf.org.tw -

#56.紅燒牛肉麵- 4年後我終於發現好吃牛肉湯底的訣竅了!

紅燒牛肉 麵食譜 · 水,適量,淹沒牛骨 · 大火煮開川燙牛骨,髒水倒掉,將牛骨上黏附的雜質沖掉。 · 另起一鍋乾淨的水+牛骨,大火煮滾後轉中小火,讓湯微滾(鍋邊冒小泡泡), ... 於 www.sophiesketochoice.com -

#57.馨苑紅燒牛肉麵

湯頭以陳年豆瓣爆香拌入非基改黃豆純釀醬油,與大量蔬菜及蘋果慢火精燉八小時,作為湯底,採用美國腱子心肉,以燉燜工法,牛肉濕潤口感不柴,搭配Q彈刀削麵, ... 於 www.shan-shin.com -

#58.紅燒牛肉湯 - 森鐵板燒

紅燒牛肉湯 料理包(6入裝) 原價$1500 官網特價$1280 □ 不附麵條/ 圖片僅供參考. 於 mori-teppanyaki.tw -

#59.【漢典】紅燒牛肉湯(不含麵)450g |金照學苑課程

銀髮友善餐食推薦⭕台灣排名美食NO1.牛肉麵,外國人來台指名必吃⭕送禮自用兩相宜,CP值超高伴手禮⭕牛油提煉的辣油煸炒乾辣椒、辣椒油所製成的川味牛肉湯,辣的爽口, ... 於 shop.cscccare.com -

#60.[食譜] 紅燒牛肉湯,好吃得不得了!

[食譜] 紅燒牛肉湯,好吃得不得了! · 1. 煎牛肉:熱鍋下香油,放入牛肉以大火煎30秒,再加入蒜頭、薑、蔥白、洋蔥、米酒拌炒。 · 2. 加豆瓣醬以中火拌炒2 ... 於 amarylliss.tw -

#61.紅燒牛肉湯

將薑片、蒜頭和油放入主鍋,以3 分/120°C/速度1爆香。 · 加入牛腱肉、醬油、辣豆瓣醬和冰糖,以5 分/100°C/速度1拌炒。 · 加入蕃茄、白蘿蔔、紅蘿蔔、月桂葉和水,以50 分/ ... 於 cookidoo.tw -

#62.紅燒牛肉湯/清燉牛肉湯【紅燒牛肉湯】

紅燒牛肉湯 /清燉牛肉湯 ... 這道湯品使用清湯熬煮,只有少許薑絲提味,讓牛肉 的鮮甜味道完全展現,清爽可口,是非常健康又美味的選擇! ... 銷售文案內容僅供團購主們參考 ... 於 www.haogewinnow.com -

#63.【愛上新鮮】招牌紅燒牛肉湯5包(475g/包)

採用進口優質牛肉取脂肪含量較低的牛腱部位。肉質豐厚鮮香味美暖胃暖心,無額外增加牛油調味。湯頭清爽無負擔,是這個季節裡您不容錯過的美味! 於 www.vivatv.com.tw -

#64.樂廚紅燒牛肉湯(450g/包)3入

台灣道地家鄉味,網路超人氣必買團購精選美食〝紅燒牛肉湯〞,精心調配中藥材滷包,細火慢燉熬煮出來的牛肉湯就是超級. 於 www.livingplus.com.tw -

#65.【御品紅燒肉滿滿】不辣的紅燒牛肉湯 ...

【御品紅燒肉滿滿】不辣的紅燒牛肉湯1,250g/包(固形物500g) · 大塊牛肉,真材實料! · 加入麵條、冬粉就是一頓好料 · 也可加入牛肉片、肉丸、火鍋料變火鍋 ... 於 www.yhskitchen.com -

#66.《冷凍》紅燒牛肉湯 - 欣葉料理包

《冷凍》紅燒牛肉湯 ... 黃金比例配製的獨家紅燒湯頭,精選美國牛腱心與條肉一次滿足,加入個人偏好的麵條、青菜和雞蛋,即使一個人也能享用大餐。 於 shop.shinyeh.com -

#67.红烧牛肉汤的做法

将所有食材切丁状把葱、姜、蒜爆香,再加入洋葱、萝卜拌炒1-3分钟。加入牛肉块拌炒至肉块表面变色。加入酱油、米酒、豆瓣酱、五香粉、味霖。(可放糖、白胡椒), ... 於 www.xinshipu.com -

#68.紅燒牛肉湯(2) - 食譜

紅燒牛肉湯 (2) · 1.紅、白蘿蔔切滾刀塊,放入滾水汆燙後撈出備用。 · 2.蔥1根切花,另1根切3公分段;薑去皮切末;蒜仁拍碎,備用。 · 3.牛肋條切5公分塊,放 ... 於 www.ytower.com.tw -

#69.紅燒牛肉湯 - 吉鹿料理廚房

傳承經典,秘製紅燒牛肉湯慢火精燉秘製紅燒細膩湯頭滴滴精華- 嚐得到台灣牛的鮮嫩新鮮入味的蔬食蘿蔔每一口都是道地台灣味- 真空保鮮吃得到的新鮮在家也能品嚐的好滋味 ... 於 www.jilu2021.com.tw -

#70.紅燒牛肉湯的價格推薦- 2023年7月| 比價比個夠BigGo

紅燒牛肉湯 價格推薦共547筆商品。還有紅龍牛肉湯、晶華紅燒牛肉麵、大成牛肉湯、紅龍牛肉湯、大成牛肉湯。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#71.紅燒牛肉湯/3入組 - 愛熟成21牛肉麵

紅燒牛肉湯 /3入組 · 主食材:牛腩、熟成牛肉紅燒湯頭 · 【規格】520g±20g/包(每包固形物約為80±10g). 於 iaged21.com -

#72.《紅燒牛肉湯》食譜與做法

紅燒牛肉湯 料理怎麼做?愛料理精選57篇簡易食譜做法與步驟,有最新的番茄紅燒牛肉湯、簡單版-紅燒牛肉湯/紅燒牛肉麵、一鍋到底紅燒牛肉湯、紅燒牛肉湯更新版instant ... 於 icook.tw -

#73.紅龍紅燒牛肉湯

特選的牛肉軟嫩又有嚼勁,經中藥與牛骨燉煮萃取精華,讓人暖心又開胃。可加入麵條、蔬菜,完成美味牛肉麵料理! 於 www.easycook888.com -

#74.【愛.熟成21】特選紅燒牛肉湯包

【愛.熟成21】特選紅燒牛肉湯包 ... 湯頭以乾式熟成牛骨、牛邊角肉、老母雞及各式鮮蔬、辛香料等天然食材慢燉而成,加入乾式熟成牛油提香,與自然熟成6個月的特色辣豆瓣, ... 於 www.mayfullfinefoods.com -

#75.紅燒牛肉(湯)|謝記珍寶食品莊--商品介紹

春節年貨宅配須知 · 1. 將紅燒牛肉(腩)置入鍋內煮沸後將牛肉撈出(以避免過爛或煮融)。 · 2. 於牛肉湯鍋內放入大白菜、金菇、豆腐(需先過水)及其它所喜愛食材燉煮入味。 · 3. 於 janbohsieh.com -

#76.林東芳] 紅燒牛肉湯鍋底500g(2包)(不含牛肉)(含運) 2包組

商品特色: 米其林推薦必吃美食!在家就可以輕鬆享受,更多樣化的烹調選擇:牛肉麵/牛肉鍋/牛肉粥傳承40年的老味道,選用牛腱心精心燉煮,湯頭濃郁鮮美、濃厚的藥膳 ... 於 www.books.com.tw -

#77.紅燒牛肉湯

經典紅燒牛肉湯、頂級牛腱肉。五屆冠軍牛肉麵得主洪師父,將牛肉麵製成冷凍料理包,保留美味新鮮營養,加熱不用10分鐘,美味又方便,隨時隨地可享用。 於 www.chefhungfoods.com -

#78.免運【樂廚】網路超人氣必買團購美食~紅燒牛肉湯

... 紅燒牛肉麵,每一口都是對家鄉的思念,撒上一些蔥花好吃到令人拇指大讚~~~,樂在家。宅私廚,者作権必%,+肉湯,(經典紅燒蘊藏美味。宅私廚,450g/包,牛肉湯。樂在家 ... 於 www.ihergo.com -

#79.素紅燒牛肉湯-1公斤- 草本元-加熱即時素食

記憶中老巷飄香好滋味◇草本元推出的素紅燒牛肉湯,以新鮮蔬果慢燉精熬湯底,湯感滑順豐厚有層次,佐以精選藥材不煴不燥,溫暖你的胃溫暖你的心。 ◇加熱即食好方便, ... 於 herb.u-zoom.tw -

#80.【紅豆食府】特製獨門湯方!紅燒牛肉麵(內含紅燒牛肉湯+乾麵)

商品規格 · 1.紅燒牛肉湯解凍後,打開密封包將內容物倒入鍋中加熱煮沸。 · 2.將麵條放入沸水中煮約5分鐘。 · 3.將煮好的麵條加入加熱後的紅燒牛肉湯中即可食用。 於 www.gomaji.com -

#81.【饕饕不絕】紅燒牛腱麵(紅燒牛肉湯500g+關廟麵100g)(8包入)

商品描述 · 使用油花比例的牛腩,與中藥完美比例搭配並細火慢燉4小時, · 徹底激發牛腩的鮮甜嚼勁,更熬出濃郁鮮甜又不膩口的頂級牛肉湯 · 麵條使用堅持傳統日曬工法的香Q好麵 ... 於 www.taotaofoods.com -

#82.燉一鍋好吃的紅燒牛肉湯原來是有秘方的‧參考梁幼祥食譜

燉一鍋好吃的紅燒牛肉湯原來是有秘方的‧參考梁幼祥食譜 · 1.將牛肋條解凍洗淨後,放入冷水中,加入蔥段、薑片、一大匙的米酒,中大火煮至滾開後,改用小火 ... 於 gylovejumbo.pixnet.net -

#83.肉超多特大碗紅燒牛肉湯、牛肉麵、牛肉火鍋一鍋三吃超值 ...

200g牛肉,1000g總重量的超大碗牛肉湯料理包,優質安心牛肉,鮮嫩美味,不乾柴的好吃,3倍肉精心熬煮的鮮香濃郁紅燒牛肉湯頭,牛肉湯、牛肉麵、牛肉火鍋一鍋三吃超值 ... 於 www.peoplelinks.com.tw -

#84.【漢來】紅燒牛肉麵(單入組)

... 牛肉嫩彈且入口即化~迷人滋味令人難以忘懷|內含:漢來紅燒牛肉湯、冷凍中式拉麵|參考效期:2024.01.15 ※本商品為低溫商品※恕不提供自取服務. 至10/22 09:00截止 指定 ... 於 www.lai-foods.com -

#85.超入味紅燒牛肉湯輕鬆做】 | 【牛肉控必學! - Facebook

牛肉控必學! |超入味 紅燒牛肉湯 輕鬆做】 #紅燒牛肉#牛肉湯麵#家常料理喜歡吃牛肉的朋友必吃美食中絕對少不了#紅燒牛肉麵但就算喜歡吃也無法常常吃 ... 於 www.facebook.com -

#86.牛肉(紅燒牛肉湯、紅燒牛腩)

露營必備食物怎麼挑?大成食品提供紅燒牛肉湯、紅燒牛腩等多種牛肉料理,加熱即食超方便!肉質軟嫩,湯頭鮮甜濃醇,讓人停不下來的好味道! 於 www.dachanfoods.com.tw -

#87.牛肉湯,【家常料理】,大成,品牌旗艦

【大成】獨享牛肉湯(紅燒/蕃茄)10包組(牛肉麵節最牛嚴選)(效期2024/5/15 冠軍湯頭五星主廚大塊牛肉). $ 1,049 總銷量>5,000 急鮮登記 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#88.眷村味紅燒牛肉湯

好吃紅燒牛肉湯燉的超香,香香的眷村味讓老饕無法擋,推薦紅燒牛肉湯挑逗你的味蕾,大口市集宅配到你家。 於 big123.com.tw -

#89.招牌紅燒牛肉湯牛肉湯

原價$169,優惠$198,限時再打96 折,只要$91!採用進口優質牛肉取脂肪含量較低的牛腱部位,肉質豐厚鮮香味美暖胃暖心,無額外增加牛油調味,湯頭清爽無負擔, ... 於 www.pcone.com.tw -

#90.紅龍紅燒腱心牛肉麵(牛肉湯600g*2包; 麵220g*2包)

肉超多!紅龍紅燒腱心牛肉麵,數十種中藥材和大量蔬菜熬煮的湯頭看似清淡,入口濃郁豐厚;半筋半肉的牛腱子富含膠質,Q軟適中,口味香醇,充滿嚼勁。 於 www.kklife.com.tw -

#91.紅燒牛肉湯

商品內容:牛肉,牛油,滷包等(包裝詳) 牛肉產地:紐西蘭生產地:台灣包裝重量:450g±10g/包固形量:70g 保存方式:冷凍保存期限:標示於產品包裝上 ... 於 www.038561313.com.tw -

#92.紅燒牛肉湯- 天然新鮮優質好味盡在 ...

紅龍美味紅燒牛肉湯,香濃入味的湯頭溫醇入喉,軟嫩的肉質彈性有嚼勁,可依個人喜好加入麵條、蔬菜一起燉煮,便能快速完成一碗扎實的道地牛肉麵!暖心包裝,方便料理,讓 ... 於 puseefood.mymy.tw -

#93.推薦專屬你的紅燒牛肉麵|門前隱味番茄紅燒牛肉麵

順紋切長條,再切二或三段;洋蔥切片、青蔥切段、蒜頭去皮、薑一塊拍扁或切片皆可。 2. 用密封導熱良好的鍋具熱鍋,我是用砝瑯鍋煮紅燒牛肉湯。 (對, ... 於 www.wumamii.com.tw -

#94.燉煮紅燒牛肉湯"蒸"輕鬆,做成便利包想吃真方便!

【紅燒牛肉湯】 · 1.將青蔥紮捆、薑切片、洋蔥對切1/4,小編使用有機紅蘿蔔,所以未去皮也不分切以保留營養香氣。 · 2.鍋中加入些許油,薑片、紅辣椒及青蔥 ... 於 blog.wonderfulfood.com.tw -

#95.牛肉湯

牛肉湯 · 【大成】獨享牛肉湯(紅燒/蕃茄)10包組(牛肉麵節最牛嚴選)(效期2024/5/15 冠軍湯頭五星主廚大塊牛肉) · 【紅龍】紅龍牛肉湯450g(10包) · 【大成】紅燒/蕃茄牛肉 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#96.食譜- 紅燒牛肉湯/紅燒牛肉麵

不過紅燒牛肉湯的煮法其實相當多樣,吃過很多牛肉麵店/攤,大多都是稱做紅燒牛肉麵,但吃起來每家店的口味都有差異,有個吃起來味道很相近的、但不會完全 ... 於 tacoclement.blogspot.com -

#97.紅燒牛肉湯包

商品介紹. 牛肉原產地:巴拉圭.紐西蘭.美國飽滿牛肉大口滿足,湯汁醇厚濃郁,營養又美味! 搭配 ... 於 www.768.com.tw