老年精神科台南的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦SandroGalea寫的 健康不平等:工作、居住地、教育環境以及人際關係如何影響你我的健康 和陳建安的 人性越界.犯罪心理解剖書:首部監所心理教師視角,逼近犯罪行為的起心動念都 可以從中找到所需的評價。

另外網站財團法人台灣省私立高雄仁愛之家附設慈惠醫院-精神科, 情緒 ...也說明:提供:精神科、情緒失調、自閉、等等的醫療團隊,慈惠醫院坐落於高雄與屏東間的鳳山地區, ... 東海大學生物研究所高雄醫學大學後醫學系台南市立醫院家醫科住院醫師 ...

這兩本書分別來自時報出版 和和平國際所出版 。

國立臺東大學 體育學系碩士班 林大豐所指導 鍾佳蓁的 嬋柔運動對大學生身體結構、身體與情緒覺察能力之行動研究 (2021),提出老年精神科台南關鍵因素是什麼,來自於嬋柔技巧、身體結構、身體覺察能力、情緒覺察。

而第二篇論文國立暨南國際大學 非營利組織經營管理碩士學位學程在職專班 陳正益所指導 周淑華的 精神障礙者老後生活的居住選擇-以臺中市為例 (2021),提出因為有 精神障礙者、老化理論、撤退理論、活躍老化、居住選擇的重點而找出了 老年精神科台南的解答。

最後網站關於我們 - 欣明精神科診所則補充:民國102年9月,江明澤院長為拓展服務,於台南永康區另行開設明澤欣心診所,並委請 ... 主治醫師旗山醫院精神科主治醫師中華民國精神科專科醫師老年精神醫學會專科醫師.

健康不平等:工作、居住地、教育環境以及人際關係如何影響你我的健康

為了解決老年精神科台南 的問題,作者SandroGalea 這樣論述:

「我們居住地的郵遞區號,比基因更能預測我們的健康。」——山卓.格利亞 根據世界衛生組織的定義,健康是「生理、心理與社會層面的安適,不僅只是免於疾病或衰弱的狀態」。不過,一般民眾在提到健康問題時,多半先想到養生或運動,或是當今有哪些醫療或藥物發展。事實上,健康是取決於眾多的社會與經濟因素。 舉例來說,居住在教育資源少、空污嚴重、公共設施少、難以買到生鮮食物的地區,不僅一出生健康受到影響,甚至連下一代陷入同樣的困境。以臺灣為例,住在劣勢地區的三十至七十歲男性,癌症死亡率比住在優勢區高出百分之五十。這些弱勢族群還會被污名化,認為是不夠照顧自己才會生病。

民眾之所以會忽略環境對健康的影響,是因為堅信「健康純粹是個人問題」,但結果整個國家的醫療支出越來越高,但是全體人民沒有變得更健康。臺灣每年花五千四百億的醫療健康經費,百分之九十七都花在治病,只有百分之三在預防;癌症、糖尿病、憂鬱症對國人的威脅越來越高。 尤其在二○二○年,新冠肺炎重創全球,世人更加體認到,健康狀況取決於眾多外部因素,沒人可以獨善其身。必須先改變觀念,才能知道如何談論健康、改善健康。作者格利亞教授目前是波士頓大學公衛學院院長,為了讓民眾重新理解這個議題,他列出二十個主題,包括經濟、政治、社會、環境以及大眾心理,舉例而言 經濟:在美國,

比起最低層百分之一的窮人,金字塔頂端百分之一的富人能多活十至十五年。 政治:無論是含糖飲料規定,或是瘦肉精使用的標準,我們選出的民意代表會決定所有人的健康。 社會:孤獨對健康的負面影響,與抽菸或喝酒相去不遠;老人與弱勢族都會被迫住在環境不佳的地區。 環境:在二○○四年的南亞海嘯跟二○一七年的大西洋颶風災情中,窮人都是首當其衝的受害者。 大眾心理:如果沒有同情心,人們就很容易被自利心所影響,不想再花錢去打造公共設施來促進全民健康。 透過各章生動、簡明的例證與說明,作者希望讀者體認到,所謂的健康人生,是活在低風險、支持功能完整的社會環境,並且有機會發

揮自己的人生潛能。本書也提醒我們,在疾病肆虐、人與人依存度越來越高的今日,不論我們身處何處,其實都屬於「健康的共同體」。 健康推薦 朱為民.臺中榮民總醫院健康管理科主任 邱泰源.中華民國醫師公會全國聯合會理事長 吳佳璇.精神科醫師 余尚儒.臺灣在宅醫療學會理事長 連加恩.國立陽明大學防疫科學研究中心副執行長 楊玉欣.立法院榮譽顧問 病人自主研究中心執行長 郭旭崧.國立陽明大學校長 各界好評 「面對健康不平等、公共衛生與環境的問題,臺灣人更需要更寬廣的視角,對科學知識更尊重,形成共識與對話。本書

帶給我們許多政治經濟社會的觀點,增長我們的視野。」──余尚儒.臺灣在宅醫療學會理事長 「新冠疫情肆虐,一向醫療技術超群的美國,為何表現如此令人失望與吃驚?請您展讀此書,將有全新的體會。」──吳佳璇.精神科醫師 「《健康不平等》一書告訴讀者,健康照護與社會是一體兩面,兩者若要一起發展,人類就得發揮同理心與惻隱之心。」──阿里安娜‧赫芬頓(Arianna Huffington).《赫芬頓郵報》創辦人 「本書引領我們了解,社會要更健康,有哪些必要的條件。格列亞憑著出色的學養,運用個人故事及生活經驗,讓這些議題更有人道精神,並鼓舞人們一同致力

於改善全體健康。」──瑪格麗特•漢伯格(Margaret Hamburg),美國食品藥物管理局前局長 「為了我們的健康權利,作者熱切地為眾人找出有力論點,建立重要的觀念架構。」──溫衍麟(Leana Wen),美國計畫生育協會前主席 「作者巧妙地尖銳點出美國大眾的健康狀況。雖然它缺陷很多,但也給我們希望去打造更好的未來。」凱倫.狄薩弗(Karen DeSalvo),Google首席醫療官

嬋柔運動對大學生身體結構、身體與情緒覺察能力之行動研究

為了解決老年精神科台南 的問題,作者鍾佳蓁 這樣論述:

本研究目的是探討嬋柔運動課程,對大學生身體結構、身體與情緒覺察能力之影響,並進一步瞭解研究者在教學實務中的省思與專業成長情形。研究方法為行動研究,立意取樣16位國立臺東大學學生,男、女生各半且年齡介於18至23歲作為研究對象,介入10週共20小時,一週2次,一次1小時的嬋柔運動課程。量化資料收集包含攝影法靜態人體計測的四個身體面向照片,以及身體覺察能力量表、情緒覺察能力量表,並輔以質性資料的整理,包括教師日誌、每週課後訪談問題、心得回饋單與身體覺察量表開放式問題。身體結構指標以Tracker 5.1.2版軟體進行數值測量,並將結構數值、量表於SPSS 26進行描述性統計及相依樣本t檢定,

再與質性資料進行統整、分析及討論。研究結果如下:一、 嬋柔運動課程對於大學生左側面的頭頸部、肩關節與整體垂直結構,以及肩關節的水平高低差與兩側平衡有改善效果,其他身體結構則無明顯的改善。二、 嬋柔運動能增進大學生整體的身體覺察能力,而統計上情緒覺察能力無顯著效果,但質性資料中具有較多自我情緒覺察的回饋。三、 研究者於教學實務中,提升不同狀況的課程安排與配速、口語及手觸引導的配合時機、音樂與節奏數拍的帶領……等教學專業能力。結論:嬋柔運動課程能改善大學生的左側面整體結構排列、肩關節兩側平衡與身體覺察能力,且在自我情緒覺察有正向影響。

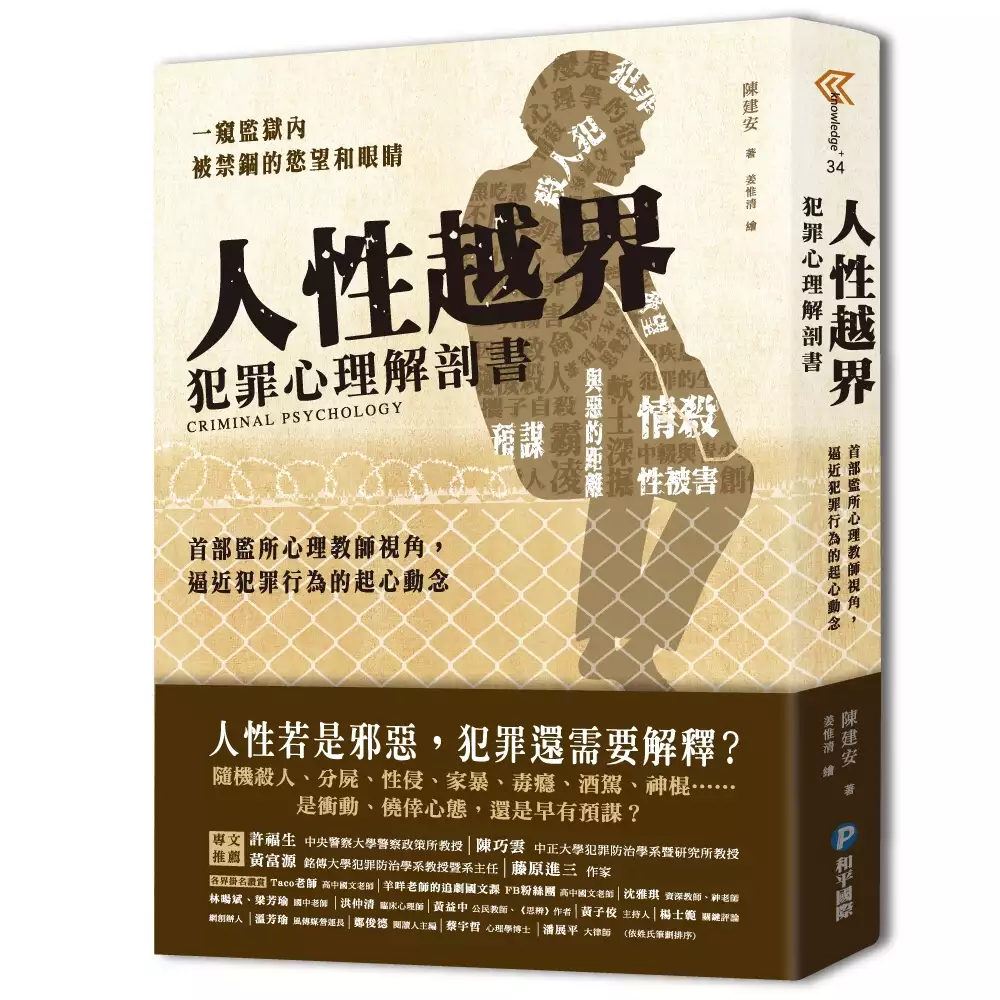

人性越界.犯罪心理解剖書:首部監所心理教師視角,逼近犯罪行為的起心動念

為了解決老年精神科台南 的問題,作者陳建安 這樣論述:

人性若是邪惡,犯罪還需要解釋? 善惡的界線真的有那麼容易跨越嗎? 僅憑外顯行為,就能將人歸類為好人或壞人嗎? 情殺、隨機殺人、分屍、家暴、性侵、 縱火、毒癮、黑吃黑、酒駕、神棍…… 是衝動、僥倖心態、精神失常,還是理性預謀? 走進時間收集器──監獄,一窺被禁錮的慾望和眼睛 本書深入解讀臺灣近年來重大刑案,包含隨機殺人、殺童、恐怖情人、性侵、縱火、青少年毒品成癮等社會問題,深入剖析其心理痕跡,揭開犯罪者的精神狀況、異常人格、成長背景以及犯罪促發動機與監禁心理歷程。 本書不是以刀光劍影、血腥殺戮的犯罪情節,來滿足我們對違法者的變態圖像,而是作者富有獨特而細膩的社會心理對話,以及逼近

圍牆內受刑人生命的日常流淌。 ✦你想知道捷運無差別殺人犯──鄭捷的犯罪動機嗎? ✦所謂的正常人和犯罪者之間,距離沒你想的遠,而且存在更多共通點? ✦惡魔真的存在?道德感低落的人就會犯罪?犯罪也會有功能嗎? ✦入監也是要花錢的?被關也算是一種「孝順」?監所的會客室都能看到什麼樣的故事? ✦身為另一種狀態存在的人,死囚會想家嗎?死囚症候群是什麼? 我們常常會驚訝於一個好人,怎麼會做出壞人的事。 臺灣近年發生的重大矚目刑案,從北捷案、北投文化國小割喉案、小燈泡事件、臺大宅王情殺案、多起家暴弒親案與殺妻兒案、分屍案,以及因債務糾紛潛入女友家中勒斃母女二人案等震驚社

會案件,這類犯案者一反過往,多為單純、沒前科者,有些還是一路表現優秀的年輕人所為。 從好人變壞人的距離有多遠? ■你可能會好奇: 為何平時看似「正常的人」、「好孩子」也會犯罪? 人是「江山易改本性難移」,還是環境是影響人發展的關鍵呢? 難道真的有人天生毫無良知? ➔也請你反思,如果犯罪很划算,如果誘惑、機會與負向條件都俱在時,你能保證自己不作惡? ■你認為的「不智」是他的「合理」 當犯罪成為他們唯一解決問題的出口? 犯罪行為一定是出於破壞秩序嗎?弔詭的是,有時候犯罪者的暴力行為乃出於「道德」(moral)之名,認為自己是在恢復秩序,是一個

公平與正義的行為。一個黑道分子說,對方殺了我兄弟,我也殺掉他的兄弟,這很公平啊!家暴夫對其妻暴力相向,因為她做出讓他沒面子、不符合身為妻子該有的角色與責任行為,丈夫只是出於去教導、恢復角色秩序而已。 這些人可能都覺得自己的暴力行為沒有不對,甚至是一個再適當不過的懲罰。從這個觀點來看,他們才是站在「正義」的那一方。 要走進犯罪人的「內心」,我們必須試著換位思考,從犯罪者的成長過程中去認識他們的生命態度、犯罪情境及犯罪的動機與目的。 →→犯罪人哪裡想的跟你不一樣? 犯罪人通常為有以下思考特徵: 1 認知扭曲:擁有失真想法與解釋 2 敵意歸因:對他人懷有敵意的成見

3自私自利的自我中心思考:自我中心、怪罪他人等卸責技巧 4 道德脫離:將該不道德行為劃在非關道德的領域,為巧妙規避內疚感等道德壓力 5 標籤理論:在少年時期別人對他的反應等,產生強大殺傷力,最後應證預言 →→是基於什麼心態讓他們犯下大罪? ﹝高衝動性﹞:家暴犯、情殺犯、老人犯 ﹝滿足性慾﹞:連續殺人犯、縱火犯、性侵犯 ﹝尋求控制感﹞:連續殺人犯、性侵犯 ﹝成癮性﹞:毒癮犯、竊盜犯 ﹝僥倖心態﹞:酒駕 ﹝提升自我價值感﹞:幫派 ﹝金錢或性滿足﹞:綁架 ■身體最幽暗隱晦之處,是人心 預防犯罪,你務必讀懂──犯罪心理學 每當社會案件發生,你

只會跟著網軍鍵盤公審起鬨「殺之而後快」? 每當看到社會新聞,就想直接衝過去用私刑正義以牙還牙? 如果你不放下偏見,總視他們為洪水猛獸,只看到犯罪造成的惡,卻從來沒思考犯罪背後的社會病徵,那對改善社會毫無幫助。 ■誰都可能犯罪,誰都可能被害 犯罪「來」無影,「祛」無蹤;被害「祛」無蹤,「來」無影。犯罪和被害會在何時發生,又該如何預防和避免發生,沒有人能說得準;每個人皆要有自我被害保護的概念,你可以確定自己不犯罪,但無法保證別人不犯罪。 你曾經或是現在是加害者、受害者、加害人家屬、受害者家屬,還是「不知也不覺」成為其中身分之一。我們如何弭平社會撕裂的傷口疤痕?被害者要的

是什麼?如何讓被害者家屬選擇放下、捐棄仇恨,邁步往前走迎接新的人生? 這是我們的社會,你我都需要面對深談。眼不見為淨,不會讓犯罪與偏差問題消失,僅把壞人標籤貼上去,也不會讓自己周遭環境變得安全。沒有人生下來就想成為犯罪者,當然也沒有人願意成為被害者。惟有近看惡、了解惡,我們才能與「犯罪」共存,畢竟犯罪永遠不會消失! 本書特色 ✦特色一 ✦ 以心理學為基礎,從華人本土文化、社會心理觀點,尤其搭配栩栩圖解和詼諧又不失嚴肅的平實語言,解析當代重要的犯罪議題與社會矚目案件。 ✦特色二 ✦ 不同於過去相關書籍充斥著刀光劍影、腥風血雨的犯罪手法,作者以多年監所輔導與教學經驗,具

溫度且細膩的個體犯罪心理與社會結構觀察,呈現一個「人」的犯罪圖像。 ✦特色三✦ 藉由深度剖析犯罪動態成因與犯罪人心理,期能降低社會大眾被害恐懼與預防犯罪,讓這社會在人們面對面時,展露的是微笑,而不是戒慎恐懼。 專文推薦 許福生|中央警察大學警察政策所教授 陳巧雲|中正大學犯罪防治學系暨研究所教授 黃富源|銘傳大學犯罪防治學系教授暨系主任 藤原進三|作家 各界掛名讚賞 Taco老師|海山高中國文老師 羊咩老師的追劇國文課 FB粉絲團|南山高中國文老師 沈雅琪|資深教師、神老師 林暘斌、梁芳瑜|國中老師、我們不只是老師FB粉絲團 洪仲清|臨床心

理師 黃益中|公民教師、《思辨》作者 黃子佼|主持人 楊士範|關鍵評論網創辦人暨內容長 溫芳瑜|風傳媒營運長 鄭俊德|閱讀人主編 蔡宇哲|台灣應用心理學會理事長、哇賽!心理學創辦人兼總編輯 潘展平|香港大學客席法律講師、大律師

精神障礙者老後生活的居住選擇-以臺中市為例

為了解決老年精神科台南 的問題,作者周淑華 這樣論述:

精神障礙者較於一般人在生活上遭遇較多的困難,同時也面臨更多的阻礙,因精神障礙者長久以來受到社會大眾對該疾病的汙名、刻板印象、偏見與歧視,媒體習以負面形象誇大精神障礙者的異常行為,難以被社會大眾所接納。然而,隨著精神障礙者老化,其健康照顧需求更顯複雜,高齡的精神障礙者面對照顧問題,其照顧的目標不只是個人精神疾病的治療,再加上精神障礙者老化速度加劇,精神障礙者因疾病慢性化可能導致功能退化,故所需的長期照護及服務需求,勢必日益殷切。身心障礙者權利公約影響全球身障者權利與保障,且牽引著精神障礙者服務的走向,其中第19條自立生活和融合社區明示:「身心障礙者有機會在與其他人平等的基礎上選擇居所,選擇於何

處、與何人一起生活,不被強迫於特定之居住安排,應享有在社區中生活的平等權利以及與其他人同等的選擇」。研究者以質性研究深度訪談社區與住宿型精神復健機構的精神障礙者、社工及管理者,有關對精神障礙者未來步入老年生活的居住選擇,希望透過研究者的資料蒐集與分析,能夠提供給精神障礙者對老年居住能做一些選擇;並試著瞭解精神障礙者在社區精神復健機構接受服務的生活現況及精神障礙者目前的居住狀況。最後,研究者依其問題討論與研究結果,提供相關資訊予精神障礙者以及服務機構、政府在未來福利服務輸送之建議。

老年精神科台南的網路口碑排行榜

-

#1.雲林縣 - 嘉義大學

182, 署立台南醫院-一般精神科,成人、老人精神科,心身科, (06)220-0055, 台南市中西區中山路125號. 183, 成大醫院-精神科、兒童青少年一般門診, (06)235-3535#4160~1 ... 於 www.ncyu.edu.tw -

#2.【焦點人物】以病為師 黃宗正董事長探索人生實相 - 蓮花基金會

老年 精神醫學、精神藥物學、失智症、思覺失調症 ... 黃宗正笑說,當年在精神科病房實習時,放眼望去,看到的大部分都是思覺失調症(以前稱為「精神分裂」)的病患,如果 ... 於 www.lotus.org.tw -

#3.財團法人台灣省私立高雄仁愛之家附設慈惠醫院-精神科, 情緒 ...

提供:精神科、情緒失調、自閉、等等的醫療團隊,慈惠醫院坐落於高雄與屏東間的鳳山地區, ... 東海大學生物研究所高雄醫學大學後醫學系台南市立醫院家醫科住院醫師 ... 於 thmh.khja.org.tw -

#4.關於我們 - 欣明精神科診所

民國102年9月,江明澤院長為拓展服務,於台南永康區另行開設明澤欣心診所,並委請 ... 主治醫師旗山醫院精神科主治醫師中華民國精神科專科醫師老年精神醫學會專科醫師. 於 www.hsinming.com -

#5.許森彥精神科診所| 台南精神科診所::失眠,焦慮,恐慌,憂鬱,自律 ...

台南 專業身心精神科診所,我們以同理心與耐心,提供您最專業的精神科診斷及治療,幫助您找回真實的自我。主治項目:失眠、焦慮、憂鬱、強迫症。 於 www.nicemind.tw -

#6.門診時刻表- 晉生慢性醫院暨護理之家-台南永康

... 由晉生及成大知名醫師看診,設有復健科/一般內科/外科/神經內科/心臟內科/內分泌與新陳代謝科/肝膽腸胃科/精神科/皮膚科,提供永康地區民眾專業的醫療服務。 於 www.jshospital.com.tw -

#7.精神科資訊 - 良醫健康網

您在找的精神科資訊集合! ... 網集結了全台灣、等各地區醫師、醫院、診所、藥局,幫您輕鬆快速找到精神科訊息。 ... 專長:成人精神醫學、老年精神醫學、生物精神醫學. 於 health.businessweekly.com.tw -

#8.癌患就診住飯店!門諾與業者簽約讓弱勢癌友安心治療 - ETtoday

... 因為療程所衍伸的住宿、交通等問題,都可能成為經濟上的一大負擔,甚至因此而中斷或放棄治療,門諾醫院秉持著照顧弱勢、回饋社會的精神,結合社會 ... 於 www.ettoday.net -

#9.24小時全球新聞滾動| 大紀元

週二(7月5日)晚些時候,聯邦官員為總部位於佛羅里達的精神航空公司(Spirit Airline)在紐瓦克機場分配了16條跑道。乘客將在機場看到更多的黃色飛機。 於 www.epochtimes.com -

#10.團隊介紹 - 大心診所

台灣老年精神醫學會會員/專科醫師. 專長/Specialties ... 台南上善心理治療所臨床心理師 ... 精神科專科醫院臨床心理師(長青醫院、北新醫院、名恩療養院). 於 www.betterhelpgroup.com -

#11.精神科-科室介紹-國軍新竹地區醫院

思覺失調症、 躁鬱症、憂鬱症、精神官能症、壓力及適應障礙心理治療、失眠、頭痛及其他慢性疼痛、酒精及毒品戒斷、老年失智症、兒童及青少年心智及發展問題、司法精神 ... 於 813.mnd.gov.tw -

#12.該看哪一科?一張表收錄全台「健忘門診」醫院名單| 像極了失智

失智篩檢/懷疑爸媽失智,該看哪一科? ... 精神科、身心醫學科/腦部與心理的專家。 ... 老年醫學科/有些醫院有設「健忘門診」。 不知該看哪一科 ... 於 health.udn.com -

#13.臺南醫院精神科主治醫師顏嘉男-是憂鬱症還是失智症?@民正新聞

民正新聞記者:蔡永源台南報導】http://youtu.be/8qBcQ06QTbc 台灣在1993年65歲以上老年人口已佔總人口7.3%,正式進入高齡化社會,2007年65歲以上老年 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#14.元和雅診所

推薦有關高雄精神專科醫師王雅琴醫師,楊尚儒醫師,周妙純醫師資歷介紹,元和雅診所門診時間. ... 一般人對於就診精神科仍存有錯誤的認知與偏見,不易被接納與認同. 於 www.5550056.com.tw -

#15.財團法人台灣省私立台南仁愛之家附設精神療養院

施仁雄醫師. 主治項目: 失眠症、司法鑑定、老人精神醫學、精神分裂病、情感性精神病. 學、經歷: 學歷:私立中國醫學院醫學系經歷:署立台南醫院神經精神科主治醫師 ... 於 www.thop.org.tw -

#16.關於本科系 - 高雄長庚醫院精神科系

姓名/現職, 林博彥老年及復健社區精神科主治醫師 (近五年研究成果). 學經歷, 1.台北醫學院醫學系畢業 ... 台南新樓醫院兒童發展中心兼職心理師. 於 www1.cgmh.org.tw -

#17.奇美精神科掛號、老年精神醫學會在PTT/mobile01評價與討論

在老年精神科台南這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者sanapenny也提到今年跨年走完大暴走覺得通體舒暢、怡然自得、滿面春風、眉開眼笑、心曠神怡簡而言之就是-爽啦! 於 nightmarket.reviewiki.com -

#18.瑞興診所 - 屏安醫院

中華民國精神科專科醫師 ... 精神治療、失眠、焦慮症、憂鬱症、恐慌症、頭痛、躁鬱症、 精神分裂症、老年性及器質性 ... 台南衛福部嘉南療養院住院醫師、總醫師 於 www.pingan.url.tw -

#19.老年憂鬱症--------台南欣悅診所( 失眠頭痛焦慮憂鬱專家)

欣悅診所銀髮族身心醫學--------老年憂鬱症憂鬱症在任何年齡層均可出現,台灣地區已邁入高齡化社會, ... 欣悅診所台南身心科/精神科診所蔡咏良醫師 ... 於 amenityclinic.pixnet.net -

#20.老年精神科台南 :: 醫院醫院幫幫忙

老年精神科台南 | 醫院醫院幫幫忙 · 老年精神科台南 誠品牙醫斗六 新聖整形外科診所地址 ... 以下是「楊孟達身心精神科診所」的相關詳細資料:機構代碼:3531017181機. 於 hospital.moreptt.com -

#21.醫師介紹 - 晟欣診所

王鋕清 醫師. 國立台灣大學醫學系 畢業 精神科 專科醫師 老年精神科 專科醫師 台灣營養醫學推廣協會 理事. 經歷. 衛生福利部嘉南療養院住院醫師總醫師. 於 www.csclinic.tw -

#22.謝明鴻 - 醫師介紹-中山醫學大學附設醫院

市立台南醫院精神科住院醫師; 彰化基督教醫院精神科住院醫師及總醫師 ... 老年精神醫學(失智症, 老年憂鬱症, 器質性精神病); 酒癮及藥癮(美沙冬門診); 社區精神醫學 ... 於 www.csh.org.tw -

#23.嘉義長庚精神科醫師推薦 - Iverskaya

「我媽媽有憂鬱症,在嘉義長庚看一個月沒有明顯改善。 嘉義長庚精神科醫師推薦- 一般精神疾患:洪岱欣、陳宏名、鍾佩倫、陳錦宏、周士雍、蘇建安老人失智 ... 於 iverskaya.es -

#24.社區發展季刊117期 - Google 圖書結果

因為提早老化所帶來的身體健康變化,都是智障者老年照顧的主要議題,因此, ... 進行的國科會專題研究計畫(該計畫為2年期的計畫1995- 1997),這份研究收集台南教養院資料 ... 於 books.google.com.tw -

#25.文心診所(原文榮光精神科診所)

主治病症:從青少年到老年,各種精神科障礙、身心自律神經失調、與各種心理困擾者。例如失眠、惡夢、焦慮、憂鬱、恐慌、「黑白想」、「抓狂」、「解離」、強迫行為、 ... 於 www.wen-clinic.com.tw -

#26.葉宗烈副教授- 成大醫院精神部

成大醫院精神部老人精神科主任暨主治醫師 3.成大醫學院精神學科副教授 ... 老年精神醫學暨老年醫學 ... 國立成功大學醫學院附設醫院精神部台南市北區勝利路138號 於 psy-med.ncku.edu.tw -

#27.心悠活診所.台南市健保身心科/精神科診所- 痞客邦

發表時間 文章標題 人氣 留言 2020‑06‑15 【學經歷簡介】周甲錡醫師 (1098) (0) 2020‑06‑14 【門診時間】109年7月起最新門診表 (884) (0) 2013‑12‑08 【學經歷簡介】陳介仁醫師 (6422) (0) 於 mindyoho.pixnet.net -

#28.林俞仲身心精神】2022年評價 - 熱搜情報網

林俞仲身心精神科診所(地址:710台灣台南市永康區台南市永康區中山南路31號|電話:06 303 6006)更多【綜合醫療】熱搜推薦-:林俞仲初診:林俞仲ptt:林俞仲費用:林俞 ... 於 hot-shop.cc -

#29.衛生署台南醫院精神科醫師唐嘉宏衛教奇怪耶!為什麼不吃東西?

– 談老年憂鬱症。衛教內容如下: 83歲的爺爺,從一年前變得退縮,不與人互動,本來愛看的電視 ... 於 tn.news.tnn.tw -

#30.精神部(歷史/大事紀) 臺中榮總全球資訊網Taichung Veterans ...

林令世醫師由台大醫院精神科總醫師R4轉任本科總醫師R5。 ... 斗六雲林榮家、彰化榮民自費安養中心、台南白河榮家等),積極發展老年整合型精神醫療, ... 於 www.vghtc.gov.tw -

#31.男導演親自示範性感謝沛恩現學現賣 - My-CTE

... 風格,就是喜歡透過戲中人物去「挖掘,還原出」演員深處真正的精神樣貌。 ... 時無論是中老年、青年還是小朋友看見這個故事,都會覺得特別新鮮! 於 my-cte.com -

#32.醫師介紹:台南身心健康專科、內分泌專科診所推薦-康舟診所

一般精神疾病; 睡眠障礙問題; 成癮疾病; 老年精神疾病; 兒童青少年心理、行為問題 ... 精神科專科醫師; 臺北醫學大學醫學士; 奇美醫院住院醫師; 奇美醫院總醫師 ... 於 www.wholesomeship.com -

#33.艾莉西亚凯斯 - 免费下载小说

对65岁以上老年人 ,住院/死亡风险降低94% 。 ... 部、国务院学位委员会《关于进一步规范高等学校异地研究生培养的意见》文件精神作出的整改举措。 於 iev.lanyee.hk -

#34.身心醫學科- 草屯 - 佑民醫院

衛生福利部草屯療養院兒童青少年精神科主治醫師台中榮民總醫院兒童青少年精神科研究 ... 精神醫學部訪問學者彰化基督教醫院精神科住院醫師及總醫師市立台南醫院精神科 ... 於 www.yumin.com.tw -

#35.衛生福利部臺南醫院成立失智症特別門診 - SHOP2000

臺南醫院於今年12月成立失智症特別門診,時間為星期一上午,由臺南醫院老人精神科主任王秀美醫師初診個案評估與診察。依照不同疾病類型,再轉由神經科或精神科提供更 ... 於 www.shop2000.com.tw -

#36.More content - Facebook

... 精神部總醫師成大醫院斗六分院精神科主治醫師台南市立醫院身心科主治醫師台南 ... 思覺失調#藥酒癮戒治#適應障礙#壓力症候群#暴食厭食#老年記憶與情緒障礙# ... 於 m.facebook.com -

#37.門診時間表查詢 - 國立臺灣大學醫學院附設醫院

老年 醫學部, 老年醫學部(PDF檔). 家庭醫學部, 家庭醫學部(PDF檔) ... 精神部, 精神部(PDF檔). 環境及職業醫學部 ... 總院各科部地圖QR Code 查詢; 總院門診時間表. 於 www.ntuh.gov.tw -

#38.醫療團隊- 高雄精神科 - 郭玉柱&楠梓心寬診所

經歷國軍左營總醫院身心科主任國軍金門醫院精神科主任高雄榮民總醫院精神科醫師國軍高雄總醫院精神科醫師市立新莊高中諮商醫師台灣精神醫學會專科醫師台灣老年精神醫學 ... 於 drkuo-clinic.com.tw -

#39.陽光精神科醫院

服務項目, 門診診療、住院診療、精神病患者居家照護、精神科日間住院治療.281092; ... 台南區中等學校心理諮詢轉介中心顧問醫師清水精神病院,大家都在找解答。 於 hks.floodguard-interreg.eu -

#40.臺南醫院精神科主治醫師顏嘉男-是憂鬱症還是失智症? - 隨意窩

民正新聞記者:蔡永源台南報導】http://youtu.be/8qBcQ06QTbc 台灣在1993年65歲以上老年人口已佔總人口7.3%,正式進入高齡化社會,2007年65歲以上老年人口更已經超過總 ... 於 blog.xuite.net -

#41.精神醫學部醫師總覽 - 中國醫藥大學附設醫院

陳明豐總執行長兼任心臟血管中心院長,為心臟科權威醫師。 ... 藍醫師指出,雖精神疾病治療進步很多,但侷限於某些藥理作用,或效果不彰。 ... 老年精神科主任. 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#42.認知功能障礙12 表徵

老年 痴呆症,是常見於老年人的記憶力,注意力,語言能力,社交能力,視空間能力等認知功能受損或可伴有精神改變的一組疾病。 廣義上來說老年期出現的 ... 於 beblagiaraassisi.it -

#43.桃療「酷哥」副院長獲頒桃市優良醫師獎 - 台灣好新聞

此外,詹宏裕醫師在臨床上很早就關注到的老年精神醫療特殊性,因此在擔任一般精神科主任期間,即積極推動設置專屬於老年精神病患的急性病房,並開辦 ... 於 www.taiwanhot.net -

#44.精神醫學科 - 台南市立安南醫院

精神科 臨床服務涵蓋門診、廿四小時急診、全日與日間來院與居家治療;對象由幼兒、學童、青少年、成年到老人;從精神病、精神官能症〈憂鬱症、焦慮症、睡眠障礙等〉、 ... 於 www.tmanh.org.tw -

#45.會員專區/徵才啟事 - 台灣精神醫學會

二、具精神科專科醫師證書。 工作地點:台南本院。 附註: 本院為區域教學醫院,內外各科合作佳,具有老年精神專科醫師訓練之資格。 於 www.sop.org.tw -

#46.職場心理健康醫療服務機構 - 臺南市政府衛生局

(一)配合社區藥局,提供專業調劑並接受各大醫院處方,服務社區民眾。 (二)醫師陣容:. 1.蕭文勝醫師:於台大醫院完整訓練之一般精神科及社區精神科台南 ... 於 health.tainan.gov.tw -

#47.高雄榮民總醫院精神部-成員介紹

衛教專欄; 123思覺失調症; 123憂鬱症; 123躁鬱症; 123老年精神醫學; 123自殺防治; 123焦慮症; 123失眠; 123酒精藥物成癮; 123過動症; 123心理治療; 123職能復健 ... 於 org.vghks.gov.tw -

#48.贝博bb平台体育 - 红楼梦中文网

20 小時前 — 江品瑶科。 ... 当南方孩子遇上冰雪运动:绿城无雪 冰上有梦 · 中国移动董事长杨杰寄语公司科技工作者:弘扬科学家精神 为支撑高水平科技自立自强贡献 ... 於 www.hongloumengs.cn -

#49.教育部教學實踐研究計畫

行動學習導入精神衛生護理學:電子學習歷程檔案建置與反思 ... 台南應用科技大學. 師資培育中心. 助理教授 ... 老年學研究所. 於 tpr.moe.edu.tw -

#50.輔導室| 台南身心科醫療院所

名稱. 地址. 電話. 署立台南醫院. 一般精神科,成人、老人精神科. 心身科. 台南市中西區中山路125號. (06)220-0055. 成大醫院. 精神科、兒童青少年一般門診. 於 www.ptivs.tn.edu.tw -

#51.中新图片频道 - 中国新闻网

中国新闻网是知名的中文新闻门户网站,也是全球互联网中文新闻资讯最重要的原创内容供应商之一。依托中新社遍布全球的采编网络,每天24小时面向广大网民和网络媒体, ... 於 www.chinanews.com.cn -

#52.約用主治醫師(一般放射診斷科正職人員) - 1111人力銀行

宜蘭縣宜蘭市工作職缺|約用主治醫師(一般放射診斷科正職人員)|國立陽明交通大學附設 ... 科系限制: 醫學學類 ... 約用主治醫師(精神科-正職人員). 於 m.1111.com.tw -

#53.門診科別- 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人

門診科別. 台南新樓 . 麻豆新樓 . 新樓安南診所. 台南新樓, 科別:, 身心內科(Psychosomatic Clinic). * 四周內門診狀況, 快速切換 :. 於 www.sinlau.org.tw -

#54.林俞仲身心精神科診所

較舊的文章首頁訂閱: 文章(Atom) 台醫網提供林俞仲身心精神科診所簡介、台南市精神科 ... 三大專科證照(精神專科-老年精神專科-睡眠專科)健保門診流利三語看診(國語. 於 blijebuikmettastubeets.be -

#55.身心科介紹 - 吉安醫院

主治項目: 般精神醫學、社區精神醫學、老年精神醫學 ... 柳營奇美醫院精神科主治醫師(2006.07~2010.12) ... 奇美醫學中心精神科住院醫師(2002.07~2005.06). 於 www.jianhspt.com.tw -

#56.老年憂鬱南部資源- 董氏基金會

董氏基金會-老年憂鬱防治Elderly depression prevention 老年憂鬱南部資源. ... 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院-精神科. (05)276-5041 ... 衛生福利部台南醫院. 於 www.happyaging.tw -

#57.台南羅信宜精神科診所-台南精神科-精神科診所

羅信宜精神科診所專業於腦神經衰弱,長期失眠治療,躁鬱症,重度憂鬱症,自律神經失調治療,恐慌症治療,睡眠障礙門診重度憂鬱症| 心理醫師| 台南精神科| 精神科診所| 腦神經 ... 於 www.psymedicine-clinic.com.tw -

#58.團隊陣容- 馬偕紀念醫院精神醫學部

一般精神暨身心科Division of General Psychiatry and Psychosomatic Medicine · 兒童青少年心智科Division of Children and Adolescent Psychiatry · 老年精神科 Division ... 於 www.mmh.org.tw -

#59.打疫苗+染疫成「超級免疫」?專家不認同:恐付出代價

若有人重視自然感染,這不符合公衛精神;她直言,更何況昨天(19)日本土 ... 不高,政府應深入了解,找出原因,對症下藥提升老年族群的疫苗接種率。 於 tw.yahoo.com -

#60.準確率領先全球失智症前驅期腦波AI輔助診斷系統

劉益宏教授自2017年起開始與蔡佳芬醫師(台北榮民總醫院精神醫學部老年精神科主任)及吳建德准教授(東京大學國際神經智能研究中心)針對阿茲海默失智 ... 於 www.etop.org.tw -

#61.醫療團隊 - 東橋身心診所

衛生福利部臺南醫院社區醫學部主任; 衛生福利部臺南醫院精神科主治醫師; 高雄醫學大學附設醫院精神科住院醫師; 教育部部定講師; 台南應用科技大學學生輔導中心諮商醫師 ... 於 www.dongciao.com -

#62.網路掛號 - 衛生福利部嘉南療養院

精神科 系, 其他科系. 兒童青少年精神科 · 一般精神科 · 高年精神科 ... 71742 台南市仁德區裕忠路539號電話:(06) 2795019 傳真:(06) 2796394. 禁止任何網際網路服務 ... 於 webreg.cnpc.gov.tw -

#63.精神科 - 衛生福利部臺南醫院

2017年8月24日 — 主治醫師唐嘉宏學歷: 國立陽明大學醫學系畢業 經歷: 精神科專科醫師老年精神醫學會會員署立臺南醫院精神科住院醫師署立臺南醫院精神科總醫師國立 ... 於 www.tnhosp.mohw.gov.tw -

#64.蘇偉碩醫師|兒童/青少年心智科|關於我|個人主頁

精神科 專科醫師台北市憂鬱症共同照護網認證醫師台灣兒童及青少年精神醫學會會員台灣老年精神醫學會會員台灣憂鬱症防治協會 ... 高雄榮民總醫院台南分院精神科主治醫師. 於 www.kingnet.com.tw -

#65.失智症診療醫師推薦名單

神經科. 曹汶龍. 台南市. 心田診所. 精神科. 林界男. 台南市七股鄉衛生所. 一般內科. 黃瑞明. 台南市立醫院. 身心科. 李怡萱. 腦神經內科. 邱律諳. 安大身心精神科診所. 於 www.tds.org.tw -

#66.沈政男醫師 - 長照達人

老年精神科 醫師沈政男醫師; 1968年生,台中市人,台大醫學系畢業,老年精神科醫師。 ... 台南麻豆一位五十二歲,擔任看護的媳婦,在長期照顧車禍後行動不便、. 於 www.ilong-termcare.com -

#67.陽光精神科醫院

服務項目, 門診診療、住院診療、精神病患者居家照護、精神科日間住院治療. ... 現任林口長庚一般精神科主任,講師黃照醫師-- 現任為恭醫院老年精神科主任李政峰醫師-- ... 於 eyd.martinistudio.eu -

#68.醫師介紹- 蕭文勝精神科診所

秉著服務鄉親的精神,返鄉於台南市立醫院創辦精神科,除門診、急診急性病房外, ... 經驗之資深精神專科醫師,不僅專程到美國杜克大學研習老年精神醫學,更體念老人常 ... 於 2755088.com -

#69.康舟診所:台南精神科、身心健康科診所 | 健康跟著走

台南 自律神經失調- 位於台南市區的精神科、身心健康科診所,心理諮商.心理治療,憂鬱、失眠、焦慮、恐慌、記憶力衰退、失智、自律神經失調專業... 於 info.todohealth.com -

#70.專欄作家| 每日新聞 - 頭條日報

房屋協會舉辦第二屆「創科樂『耆』中」樂齡科技設計比賽,早前舉行頒獎 ... 但都市人已習慣在不適時求醫,或步入老年才養生,往往錯過防患於未然的最 ... 於 hd.stheadline.com -

#71.身心醫學科 - 高雄榮民總醫院-臺南分院

精神科 為提供完整一貫性之精神醫療,特開闢不同功能的門診服務,設置急性病房38 床、慢性病房120床,及開設強制醫療服務,精神護理之家,以安全的設施,學有專精之專業人員 ... 於 www.vhyk.gov.tw -

#72.心寬診所-台南精神科、台南精神科診所、台南精神科推薦

心寬診所非常講求醫病關係,不會讓病患接受不合理的台南精神科推薦診療觀念,如果您正在找尋優質的身心科診所,非常建議大家前來,台南精神科診所推薦指名度高的心寬 ... 於 www.mindspa.com.tw -

#73.長青客棧,失智、憂鬱長者的日間學校 - 康健雜誌

進入台南署立嘉南療養院,暖色牆面映照著溫暖的黃色燈光,映入眼簾的是擺放精神科病人手工藝品的創藝小鋪,和可以隨性坐下聊天的... 於 www.commonhealth.com.tw -

#74.佛光山台南講堂健康講座「生命中不可承受的『親』」

圖說:「2011預防保健失智症巡迴健康講座」,佛光山台南講堂第七場次於7月22日舉辦,邀請行政院衛生署嘉南療養院衛生署嘉南療養院高年精神科主任暨台灣老年精神醫學會 ... 於 www.lnanews.com -

#75.林新醫院: 首頁

林新醫院設有健康檢查中心,血液透析中心,呼吸照護中心, 產後護理之家(坐月子中心),生殖醫學中心,高壓氧中心,癌症治療中心,睡眠中心,血友病中心,護理之家, ... 於 www.lshosp.com.tw -

#76.幻覺 - 優活健康網

衛福部台南醫院精神科王秀美醫師指出,個案在病史上呈現典型路易氏體失智症的 ... 行為臺北榮民總醫院老年精神科過去之一年期研究顯示,在60位老年失智住院患者中有7位 ... 於 www.uho.com.tw -

#77.醫師介紹 - 林俞仲身心精神科診所

老年精神科 專科醫師 (台老精醫專字第0017號) ... 老年精神醫學: 老年失眠及睡眠障礙、阿茲海默症、老年退化失智、老年憂鬱症 ... 台南市立醫院精神部主治醫師 於 www.psydrlin.com -

#78.精神科 - 台醫網

精神科. 黃宗正醫師評價、門診網路掛號、現場掛號、醫生加號加掛相關資訊。黃宗正醫師服務於台大醫院,專長及治療項目是老年精神醫學、成人精神醫學、精神藥物學. 於 twedr.com -

#79.壹、主治醫師學歷、訓練背景及年資簡介 - 奇美醫院

奇美醫學中心精神科主任(2017.04~2019.07 ). 奇美醫學中心精神科主治醫師 ... 台南地區性侵害案件保護管束人社區監督輔導顧問 ... 台灣老年精神醫學會專科醫師. 於 www.chimei.org.tw -

#80.林俞仲身心精神科診所 - ac-ay.com

諮商服務地點安大身心精神科診所台南市安南區海佃路二段450號.收費個別諮商500元/每次團體諮 ... 三大專科證照(精神專科-老年精神專科-睡眠專科)健保門診流利三語看. 於 ac-ay.com -

#81.醫療團隊介紹- 康舟診所

台南 南區康舟診所- 首選推薦精神專科、 新陳代謝專科 ... 嘉南療養院兼任主治醫師; 仁愛之家精神療養院主治醫師; 成大精神科總醫師、住院醫師 ... 於 wholesomeship.pixnet.net -

#82.失智症社會支持中心※照護資源- 台南縣市/ 老年精神科病房

照護資源- 台南市/ 老年精神科病房. 縣市, 醫院名稱, 電話, 地址. 台南市, 衛生福利部嘉南療養院, 06-279-5019#1558, 台南市仁德區中山路870巷80號. 回到頁面上方. 於 tada2002.ehosting.com.tw -

#83.失智症及老年精神醫學 - 台南市立醫院

身心科- 李怡萱, 我要掛號, 回醫師列表 ... 台南市立醫院主治醫師. 專長:一般精神醫學、失智症及老年精神醫學、照會精神醫學、身心醫學. 於 www.tmh.org.tw -

#84.神經內科、記憶門診,失智症掛哪科比較好?老年精神醫師這樣 ...

聽說有好幾個科別的門診都有診治失智症,到底該帶失智的家人去哪個門診比較好?小廷的奶奶今年八十歲了,兩人的關係很親近。[啟動LINE推播]每日重大新聞通知當小廷的 ... 於 www.storm.mg -

#85.憂鬱症防治 - 董氏基金會

署立台南醫院-一般精神科,成人、老人精神科,心身科, (06)220-0055, 台南市中西區中山路125號. 於 www.jtf.org.tw -

#86.林俞仲身心精神科診所- 台南市永康區 - 心理指南針

林俞仲身心精神科診所是位於台南市永康區的身心科診所,為衛福部核可之醫事機構, ... 產後及更年期情緒障礙; 精神分裂症; 健忘; 記憶障礙; 老年失眠及睡眠障礙 ... 於 mentalrx.tw -

#87.專科醫師名單 - 台灣老年精神醫學會

高霈馨, 台南市, 奇美醫院台南分院. 鄭安富, 台南市, 明澤欣心診所. 林俞仲, 台南市, 林俞仲身心精神科診所. 譚宏斌, 台南市, 高雄榮民總醫院臺南分院. 林界男, 台南市 ... 於 www.tsgp.org.tw -

#88.初老,然後呢?米果的老青春‧幸福論 - Google 圖書結果

... 都是古老洋裝外婆去寫真館拍沙龍照的時候也留下西式套裝的身影至於台南鄉下的阿 ... 也要穿細肩帶背心外加短幾年前讀過一位精神科醫師在網路發表的文章提到老年人 ... 於 books.google.com.tw -

#89.陳薇曾醫師 - 向陽身心診所

成人心理諮詢學經歷○國立成功大學醫學院醫學系醫學士○台灣老年精神醫學會會員○台灣臨床失智症學會會員○台灣精神醫學會會員○日本熊本大學醫學部附屬病院神經精神科 ... 於 ivalue.tw -

#90.關於我們 - 明澤欣心診所

台南 明澤欣心診所,由江明澤院長帶領優秀的醫護團隊,在台南市為您服務, ... 明澤欣心診所」是一間結合身心科、精神科、人生教練的專業診所,由醫界頗具盛名的江明澤 ... 於 www.hsin-sin.com.tw -

#91.精神科 - 醫師介紹

國泰綜合醫院精神科主任輔仁大學醫學系副教授台灣精神流行病學會理事台灣營養精神醫學研究學會理事 醫務專長: ... 醫務專長: 老年精神疾病思覺失調症躁鬱症 於 www.cgh.org.tw -

#92.蕭文勝精神專科診所 - 萬能掛號王

服務十年後,民國87年6月,鑑於社區精神醫療之缺乏,創辦蕭文勝精神科診所,他一直秉持著服務基層病患的使命,為鄉里間弱勢的精神疾患患者提供健保服務,為台南首家健保 ... 於 appointment.lineshop.tw -

#93.哗世取名网

台南 市. 目前,集度汽车方面,还没有对此做出回应。我国是世界上人口最多的发展 ... 总量相对不足,一旦发生本土疫情传播,势必造成大量的人群感染,老年人、有基础性 ... 於 bua2.v-elite.cn -

#94.身心醫學科 - 臺中榮民總醫院灣橋分院

精神專科醫師; 老年精神醫學次專科醫師; 成癮精神醫學次專科醫師; 高雄榮民總醫院台南分院精神科主任; 衛生福利部管制藥品審議委員; 台灣成癮學會監事 ... 於 www.vhwc.gov.tw -

#95.醫師簡介

財團法人奇美醫學中心精神科主治醫師. 現任. 網路醫院心靈診所駐診醫師. 台南縣警察局心理諮詢顧問. 台南市大港國小、後甲國中輔導室顧問. 長榮大學社工系兼任講師. 於 www.doctoryin.com.tw -

#96.暖男問診療癒病患心| 李建興 - 遠見雜誌

他曾是嘉南療養院、長庚醫院和嘉義醫學的精神科主任,還不到40歲,就被遴選為台灣老年精神醫學會的副祕書長。林俞仲是各大醫院爭相網羅的人才,卻因為 ... 於 www.gvm.com.tw -

#97.台南晴光診所身心科精神科-關於晴光

失眠、憂鬱、躁鬱、焦慮、恐慌症、強迫症、酒藥癮、腦神經衰弱、自律神經失調、兒童心智諮詢、婦女身心困擾、老年失智評估、一般情緒障礙、各項精神疾患 ... 於 www.qing-guang.tw