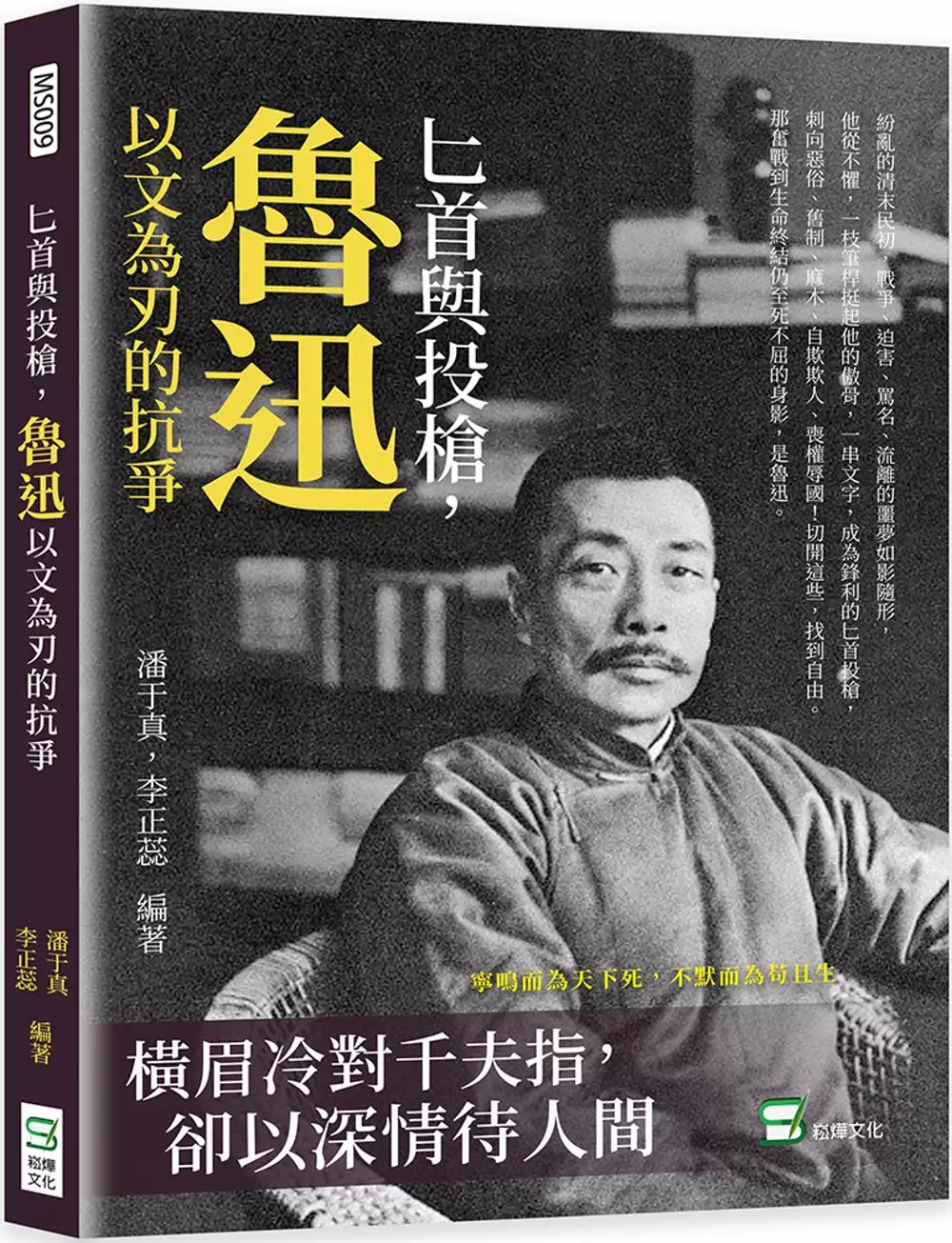

自然科學知識的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦PhilosophyMedium寫的 水變成冰是哲學問題?12位大哲學家╳11次劃時代重要翻轉,一部寫給所有人的自然科學哲學史 和潘于真,李正蕊的 匕首與投槍,魯迅以文為刃的抗爭:橫眉冷對千夫指,卻以深情待人間都 可以從中找到所需的評價。

另外網站自然科學/知識百科_紀錄片DVD - 易碟網也說明:高清大陸劇 · 古裝大陸劇 現代/民初大陸劇 碟戰大陸劇 大陸綜藝節目 ; 高清港劇 · 經典港劇 ; 高清動畫劇/幼教DVD · 高清日本動畫劇 高清歐美動畫劇 高清幼兒教育 高清大陸/ ...

這兩本書分別來自麥田 和崧燁文化所出版 。

佛光大學 未來與樂活產業學系 周鴻騰所指導 陳婉茱的 舌尖上的冬山:國中地方本位彈性學習課程對於提升學生地方感之行動研究 (2020),提出自然科學知識關鍵因素是什麼,來自於農特產、地方本位彈性學習課程、地方感、行動反思日誌。

而第二篇論文國立高雄師範大學 科學教育暨環境教育研究所 劉嘉茹所指導 趙書棟的 職前教師核心概念學習的心智狀態與科學素養提升之研究 (2020),提出因為有 職前教師、核心概念、心智狀態、科學素養的重點而找出了 自然科學知識的解答。

最後網站自然科學概論學習心得黃海文(交換學生)則補充:知識 的獲得:. 以前總是覺得老師教學生知識是最重要的,由其在大學的課程裡面,以科. 學 ...

水變成冰是哲學問題?12位大哲學家╳11次劃時代重要翻轉,一部寫給所有人的自然科學哲學史

為了解決自然科學知識 的問題,作者PhilosophyMedium 這樣論述:

沒有亞里斯多德就沒有自然科學?古代科學家不相信實驗? 沒有笛卡兒談「我思故我在」,就沒有牛頓的數學成就! 其實,科學演進的背後都經過一次哲學論戰的推動! ▍本書特色 1. 人氣哲學史podcast「冰的哲學」首度成書‧桃園市教育局社會教育貢獻獎得主作品 2. 王榮麟(台灣大學哲學系教授)、黃春木(建國中學歷史老師)──專文導讀 3. 吳豐維(文化大學哲學系副教授)、李悅寧(師範大學地球科學系助理教授)、林靜君(台灣高中哲學教育推廣學會 理事長)、張瑞棋(《科學史上的今天》作者)、陳瑞麟(中正大學哲學系講座教授)、黃俊儒(中正大學通識教育特聘教授)、鄭國威(泛科知識鄭國威知識長)、蕭育和(

國科會人社中心博士級研究員)(按姓氏筆畫順序排列) ▍內容簡介 為什麼物理、化學好像比其他學科更「高級」? 文組、理組一定壁壘分明嗎? 原來,自然科學問題也是哲學問題! 「自然科學」如今似乎與「真理」畫上等號,導致我們很少去思考大家習以為常的實驗方法、數字量化是從何時開始的?自然科學又是如何獲得現今的知識權威地位?事實上,促成科學演進的背後,是一場場哲學論戰:從古希臘提出關鍵問題扭轉科學史的泰利斯、主張應該關注知識與人的關係的蘇格拉底,到十七世紀笛卡兒「數學化」科學革命,再到二十世紀孔恩反省科學建立與崩潰的歷程,顯示出每一次科學演進,其實也都是觀點轉換,而這正是奠基於哲學家的努力。 本書

改編自哲學新媒體人氣Podcast「冰的哲學」,透過十二位哲學家帶出歷史上十一次科學的重大變革,看見人類如何突破思想局限,打造自然科學的全新眼界。全書重點不在於哲學家「說了什麼」,而是「為什麼在這個時代提出如此創新的理論」。透過歷史上哲學家的洞見,我們也能認識人類如何在錯誤中持續推進,進而反思當下、脫離大腦慣性,尋覓突破思考框架的可能。 ▍書系簡介 ithink, I think── 思想決定行動,行動是對生命本身的肯定, 如同沙特說:「在行動中存在著希望。」 了解一種思考方式,如同掌握一件處世工具; 了解不同的哲學概念,提供我們重新審視所處社會的不同角度與準則; 了解一位哲學家的思想與生

平,讓我們的生命經驗得到參照; 了解哲學的歷史,即是見證在經歷無數次翻轉與重建之後,人類何以為人類。 世界時時刻刻在變化,思想應是動態的。從隨時能閱讀的輕鬆漫談,到精采的思想展演,我們期許這個書系的書籍,能夠回應此時此地的不同處境。哲學發展始於對世界的好奇,最終也必然回歸到人類對自身及其所處世界的關心。我們將以上述幾個類型為框架,希望大家能找到最適合自己親近哲學的路徑,也找到思想與行動結合的方式。 ▍ithink書系書單── 不馴的異端 以一本憤怒之書引發歐洲大地震,斯賓諾莎與人類思想自由的起源 史蒂芬.納德勒(Steven Nadler)──著 楊理然──譯 口袋裡的哲學課 牛津大

學的10分鐘哲學課,跟著亞里斯多德、尼采、艾西莫夫、薩諾斯等95位思想家,破解135則人生思辨題 喬尼‧湯姆森(Jonny Thomson)──著 吳煒聲──譯 即將出版──(書名、出版順序暫訂) 實踐斯多葛 The Practicing Stoic: A Philosophical Users Manual 沃德‧法恩斯渥思(Ward Farnsworth)──著 李斯毅──譯 蘇格拉底思考術 The Socratic Method: A Practitioners Handbook 沃德‧法恩斯渥思(Ward Farnsworth)──著 陳信宏──譯 衣裳哲學 Sartor

Resartus 湯瑪斯‧卡萊爾(Thomas Carlyle)──著 賴盈滿──譯

自然科學知識進入發燒排行的影片

【線上課程】《時間駕訓班》~

學會提升效率,擺脫瞎忙人生,做自己時間的主人

課程連結:https://pse.is/DDDHB

第一講免費試聽:https://youtu.be/flfm52T6lE8

【7/4 開課!】《學「問」~高難度對話的望聞問切》~第16期

掌握達成共識的關鍵能力!

課程資訊:http://www.koob.com.tw/contents/232

更多學員心得分享:http://goo.gl/A07zZ0

【人際維基】桌遊體驗會~讓你一玩就懂別人的在乎~03/16(六)14:00

活動資訊課程:https://www.koob.com.tw/contents/3072

【人際維基】桌遊工作坊~帶給你更多新鮮的玩法與樂趣~2019.04.14

課程資訊:https://www.koob.com.tw/contents/3545

在專屬於你的天地裡,持續陪伴著你~

啟點xLine@:https://line.me/R/ti/p/%40teb0498p

線上課程【不用開口,就讓你擁有人際好感】

啟動人際溝通的關鍵影響力 https://goo.gl/v3ojdo

桌遊【人際維基】~一玩就懂得別人的在乎:https://goo.gl/Ej4hjQ

到蝦皮購買【人際維基】:https://goo.gl/ASruqR

=============================

以下為本段內容文稿:

在人類的歷史裡面,尤其是當「科學」跟「科學精神」,還沒有像今天成為一個體系,成為多數人的信仰之前啊;有很多人對於一些事情的信念,在今天看來,感覺是有一點不可思議,而且又有一點愚笨的。

比如說吧,在過去曾經有很多學問家,相信一個東西之所以能夠被燃燒,是因為這些可燃物裡面,有一種成分叫做「燃素」。

他們那個時候的理論說法是,當你在燒一個木頭的時候,如果把蓋子蓋上,這個火就會熄滅,那是因為空氣當中能夠容納的「燃素」,就這麼多而已。

所以「燃素」消耗完了,那木頭也就不燒了。然而在露天的狀況底下,木頭到最後會被燒成灰燼而熄滅,是因為「燃素」被耗盡了。

這個說法其實你現在聽起來喔,你可能會怎麼聽、怎麼怪。因為其實基本上,你只要有學過基礎的自然科學知識的話;你就會知道任何東西能夠燃燒,就是有可燃物、助燃物,跟溫度要達到燃點,這些因素加起來。

如果這三個因素少了任何的一個,它就不會燃燒,就是一個這麼簡單的道理;而且是經過科學驗證的。

然而剛剛所謂「燃素」這樣的說法,它其實延續了一百多年;才在「實證科學」跟「科學精神」底下,這個說法才被推翻掉。最後,這些大學問家也不得不承認,其實「燃素」是一個隔空抓藥、子虛烏有的說法。

燃燒的過程,其實是一個激烈的氧化過程。而蓋上蓋子之後,火之所以會熄滅,是因為氧氣被阻絕了,也就這個「助燃物」已經被阻絕的原因。

甚至於呢,過去曾經還有學者認為,生命是一個能夠無中生有的過程。這個可追溯到亞里斯多德的時代,當時的人都認為喔,如果把肉放在一個露天的環境夠久,那生命就會「自動出現」。

他們的認為是哦,比如說你把肉放在外頭,過不久就會長出蛆跟蒼蠅。其至於這樣的概念,在當年的人都還認為,如果把一些又臭又髒的布推在一起,久而久之就會產生老鼠。

你聽這個說法,你會有一點啼笑皆非;不管是肉還是一堆又髒又臭的布,它們本身是不會生長出任何生物的。

而之所以蛆,或者是老鼠會跑出來,不是因為這些東西能夠生出蛆,或者是生出老鼠。而是因為這些東西,吸引了蒼蠅、吸引了老鼠過來;是因為這樣的道理啊。

可是你知道嗎?這麼荒謬的說法,其實是一直延續到1668年,才真正受到挑戰。那個時候有一位,叫做法蘭西斯科.瑞迪的物理學家;他做了一個實驗。

他的實驗是把肉跟蛋,放在各別是有密封,跟沒有密封的兩個容器裡面。然後看看哪一個會產生生命?結果呢,那個密封的容器裡,並沒有產生任何的生命,於是這個觀念才開始被挑戰。

可是當時就算是用「科學精神」做出來的結果,還是一堆人不信邪,一直要到200年後的「細菌學之父」,路易巴斯德。在他關於細菌跟微生物的實驗裡面,才正式的完全的推翻這樣的說法。

所以,你有沒有發現一件事情;人有一個特性,就是我對很多事情會先下結論,然後才倒頭來去找原因。

你可能會以為那是因為過去沒有「科學精神」與「科學方法」,所以才會有這麼荒謬的部分。真的是如此嗎?

我們來看看今天此刻的自己,有沒有很多事情,其實是我們先下了結論,然後再找能夠去支持這個結論的原因呢?這部分在心理學裡面的說法,就叫做「自驗預言」。

在某些身心靈裡面的說法,就叫做「吸引力法則」啊。你相信的終究會成為真實,而這個真實,並不是在科學定義裡面的真實;只是你自己不斷強化它的真實。

如同你今天對一件事情、一個人,或者是一個信念;已經有定見、已經有定論、已經有預設立場了。那麼請問當別人跟你提出「反證」的時候,你會真的好好的研究,這些不利於自己原本信念的證據嗎?

還是你會覺得,這個證據的來源大有問題呢?所以,我常常說喔,我們對任何事情,當你心中已經覺得自己有答案的時候;從那一刻起,你就會開始「停止思考」。

從在學生時代的時候,做題目就是如此。到了我們成人的今天,你對某件事情已經先有「預設立場」了,難道不也是如此嗎?

有沒有可能那些你堅信的、你預設立場的那些東西,可能用不了多久,它就會被證明;如同前面所提到的「燃素」,或者是肉會長出生命,一堆髒布會長出老鼠一樣的荒謬呢?

所以今天跟你分享這些,並不是要去推翻你,或者是要跟你說,你現在相信的是錯的、是荒謬的,這不是我的意圖。

我只是想透過今天的分享,邀請大家、邀請你,或許我們在面對生命的一切,面對自己堅信的一切的時候;也就是你認為已經有答案、有定論的那一切的時候,是不是有意識的給自己多保留一點空間、多一點可能性?

我覺得每一個人最大的價值,就是在於它是具有「思考的能力」。希望今天的分享 ,能夠帶給你一些啓發與幫助,我是凱宇。

如果你喜歡我製作的內容,請在影片裡按個喜歡,並且訂閱我們的頻道;別忘了訂閱旁邊的小鈴鐺,按下去,這樣子你就不會錯過,我們所製作的內容。

然而如果你對於啟點文化的商品,或課程有興趣的話;相關的連結都在我們影片的說明裡面。

我很期待,無論是我們的線上課程,還是實體課程。我都能夠跟你一起學習、一起前進。謝謝你的收聽,我們再會。

舌尖上的冬山:國中地方本位彈性學習課程對於提升學生地方感之行動研究

為了解決自然科學知識 的問題,作者陳婉茱 這樣論述:

本研究目的旨在實施地方本位彈性學習課程,探討國中學生地方感的改變。研究對象為國中八年級47位學生(N=47),採行動研究法進行實體教學與線上教學的課程循環探究。蒐集與分析質性資料,用以解析學生地方感的提升狀態以及發現學生的亮點。研究結果顯示:地方本位彈性學習課程有助於增進學生和生活地方之連結,尤其是冬山鄉具有文化底蘊的景點、農特產品(菇、柚、茶、米)相關的故事、產季活動,皆能促進學生的地方感。歸納結論如下:(1)實作課程增加學生做中學的機會,學生對於課程參與度高,學習經驗深刻。(2)學生體驗後的反思練習,讓學生能覺察自我的經驗與感受,並嘗試表達想法。(3)學生能將課程中學到的技能,應

用在生活探索及解決問題(柚子皮製作清潔劑、煮飯),促進素養實踐。(4)認識地方吉祥物(冬瓜寶寶)與踏查產業經驗,開啟學生未來成為返鄉青年就業的可能性。(5)上述文化活動融入線上課程,趣味的帶入師生即時互動程式、小考遊戲化,可增強學習動機與興趣。最後,根據研究結論,提出相關建議:(1)地方本位課程設計宜由淺入深,讓學生能對冬山鄉的事物更有感。(2)反思實作的課程雖已提供體驗機會,但仍然無法取代實地訪查、探索的效果。(3)線上課程能快速方便蒐集學生回饋質性資料、培養搜集明確資料的能力,未來可發展線上與實體交融之「虛實合一」教學模式。

匕首與投槍,魯迅以文為刃的抗爭:橫眉冷對千夫指,卻以深情待人間

為了解決自然科學知識 的問題,作者潘于真,李正蕊 這樣論述:

「讓他們怨恨去,我也一個都不寬恕。」 在紛亂的清末民初,戰爭、迫害、罵名、流離的噩夢如影隨形, 他從不懼,一枝筆桿挺起他的傲骨,一串文字,成為鋒利的匕首投槍, 刺向惡俗、舊制、麻木、自欺欺人、喪權辱國!切開這些,找到自由。 那奮戰到生命終結仍至死不屈的身影,是魯迅。 ▎「巨大的建築,總是由一木一石疊起來的」 ──書為終身良伴造就文力,舊思想的破除者反是讀遍舊思想的人 魯迅從小博覽群書,反覆成誦,甚至中了科舉!從小的勤勉好學與他未來用一生精力寫文救世密不可分,家道中落刻苦求學讓他面對種種磨難依然不屈,在學識上,他成為泰斗;在革命中,他成為精神。跨海求學更讓

他對中國乃至於中國人的淪喪深有所感,這位在醫學院的年輕人,暗自下定決心,他要當醫生,讓筆桿成為手術刀,改造病入膏肓的家鄉。 ▎「貪安穩就沒有自由,要自由就要歷些危險。只有這兩條路。」 ──獨行的猛獸越苦痛越堅定,不懼流言苦難,儘管恨我吧! 在日本,他第一個響應革命的剪辮,他明白與其「震駭一時的犧牲,不如深沉韌性的戰鬥」,戴上假辮與帽子掩人耳目。筆刀未輟,願意成為將亡鐵屋中的清醒者,承受將死者的怨懟與面對死亡的悲哀,但是不能放棄任何一線希望,只要醒來的人夠多就能衝出鐵屋。要恨便恨,無所謂,不成功,便成仁。 ▎「墨寫的謊言掩蓋不了血寫的事實。」 ──《阿Q正傳》、《狂

人日記》我不是要針對誰,我是說在場的各位都很愚昧! 阿Q在被侮辱和蹂躪的生活中,養成了十分怯懦的習性,卻又常常表現出荒唐怪誕的「精神勝利法」。這種富有喜劇性的矛盾和糾葛,在魯迅筆下俯拾即是。阿Q引來大量爭議,不乏對號入座者,達到了魯迅要的效果。「悲劇將人生的有價值的東西毀滅給人看,喜劇將那無價值的撕破給人看。」阿Q是悲劇,人們以為重要的生命、傳統的倫理、價值觀全部無用;阿Q是喜劇,自欺欺人的精神勝利面對真正的存亡只是一個笑話。 ▎「無情未必真豪傑,憐子如何不丈夫。」 ──看似殺伐冷酷決絕,實則憐愛情深不輟 以筆刀挑戰一切的戰鬥者,所有戰力都來自一腔深情與深情所催化的熱血。他

深愛相互扶持共患難的許廣平,難產時他毫不猶豫選擇保妻子;人說魯迅不可打擾,孩子偏偏喜歡撩撥逆鱗,他也只是笑笑,聚會三句不離妻小。他深愛著他的國家與生長的土地,情越深越憤怒,越憤怒,越無奈,越無奈,越要挺直腰桿再戰。終其一生,未曾停止他的深愛與抗爭。 「希望是附於存在的,有存在,便有希望,有希望,便有光明。」 「希望本無所謂有,也無所謂無,這就像地上的路,其實地上本沒有路,走的人多了,也便成了路。」 懷抱希望,無路便開路,前方渺茫不能撼動半分決心,他願走成別人的希望。 本書特色 本書介紹魯迅戰鬥不止的人生,詳盡記錄他的成長過程與大時代的環境與悲哀,筆下「恨多於愛」是人

們對魯迅的既定印象,本書用更全面的角度闡述魯迅「恨之下的愛」及「抗爭背後的無奈」,附有年譜、名言軼事,帶領讀者快速又透澈的了解這位現代文學巨擘。

職前教師核心概念學習的心智狀態與科學素養提升之研究

為了解決自然科學知識 的問題,作者趙書棟 這樣論述:

本研究試圖瞭解和掌握小學教育專業的職前教師在《自然科學基礎》課程學習過程中心智狀態和科學素養的狀況,厘清心智狀態、學業成就和課程教學之間的關係。更進一步講,本研究的目的是:以期能更好地發揮《自然科學基礎》課程在提升小學教育專業職前教師科學素養的功能,並為小學科學職前教師的培養提供理論支撐,培養出更多符合小學科學教師專業標準的人才,達到促進小學科學教育健康發展之目的。本研究通過對國內外科學教育界在核心概念、心智狀態、科學素養三大概念方面的研究成果進行梳理,明晰國內外專家對三大概念所在領域研究的脈絡,指出三大概念的定義和內涵。在此基礎上,本研究形成以核心概念為理念的《自然科學基礎》課程教學模式,

發展出《自然科學基礎》課程核心概念學習心智狀態量表、《自然科學基礎》課程學業成就測評工具、以及《自然科學基礎》課程學習的半結構式晤談問卷。研究對象是一所師範類高校的小學教育專業職前教師,他們來自廣東省的各個轄區,共317人。本研究對《自然科學基礎》課程提取出12個核心概念,並圍繞這些核心概念統整課程內容,選擇適當的教學模式開展多種形式的教學實踐。在該課程教學前後,對職前教師開展心智狀態調查和學業成就測評,以瞭解他們心智狀態和科學素養狀況。另一方面,在課程學習前後,與職前教師進行半結構式晤談,並把晤談結果作為量化研究的補充材料。在研究方法上,本研究採用文獻法、問卷調查法、學業成就測評法、晤談等方

法整理資料。在後期的數據處理中,使用的研究方法包括:描述性變數統計、單一樣本t考驗、獨立樣本t考驗、單因數變異數分析和相關分析等。研究結果發現:職前教師在《自然科學基礎》課程學前的心智狀態和學業成就,因其性別、生源類別、高中就讀經濟區域、行政轄區等因素的不同而存在不同程度的差異。他們的心智狀態和成就測評之間存在顯著的正向相關,不同類別職前教師在不同向度上有明顯差異。意圖向度在前後的評量中得分都十分凸顯,而內在心智表徵得分相對薄弱;職前教師學後學業成就測評得分與學習前相比有很大的提升。研究結論:職前教師課程學習之前對自然科學的經驗多元複雜,但整體上對自然科學知識的掌握是不全面的,學業成就表現較低

。職前教師在課程學習後的心智狀態與學前相比,整體上有一定幅度的提高,但在不同向度、分向度上的變化也有所差異。以核心概念為理念的《自然科學基礎》課程教學模式在提升職前教師科學素養上效果明顯,表明該理念在《自然科學基礎》課程教學過程中是可行的、有效的。職前教師的學業成就與其心智狀態有著顯著的相關性,在《自然科學基礎》課程教學過程中兩者相互影響。研究建議:在今後《自然科學基礎》課程教學中,除了注重理論知識傳授形式的創新外,也需要有機結合靈活多樣的實驗教學,同時需要關注到職前教師心智狀態之間的差異性,做到因材施教和差異化教學。心智狀態、科學素養和核心概念等理论為《自然科學基礎》課程教學提供了理論支持,

但還不能對本研究的結果和結論進行廣泛推廣。本研究的結果是否適合其他群體或其他課程,還需要有更大規模的有針對性的施測,才能對獲得的結果和結論做更廣泛的推廣。

自然科學知識的網路口碑排行榜

-

#1.科學知識的證成及其挑戰 - 華文哲學百科

科學知識 的證成及其挑戰- The Justification of Scientific Knowledge ... 早期哲學家所稱的自然定律(laws of nature),休謨是藉由因果概念來表達。 於 mephilosophy.ccu.edu.tw -

#2.融入部落智慧原民科學最自然 - 環境資訊中心

國科會原住民族教育計畫規畫的「2011年原住民科學節」邁入第3年, ... 數學計算、自然科學的公式學習感到乏味,希望讓學生能快樂自在的接觸科學知識, ... 於 e-info.org.tw -

#3.自然科學/知識百科_紀錄片DVD - 易碟網

高清大陸劇 · 古裝大陸劇 現代/民初大陸劇 碟戰大陸劇 大陸綜藝節目 ; 高清港劇 · 經典港劇 ; 高清動畫劇/幼教DVD · 高清日本動畫劇 高清歐美動畫劇 高清幼兒教育 高清大陸/ ... 於 www.edvd9.com -

#4.自然科學概論學習心得黃海文(交換學生)

知識 的獲得:. 以前總是覺得老師教學生知識是最重要的,由其在大學的課程裡面,以科. 學 ... 於 oia.nutn.edu.tw -

#5.科學- 教育百科| 教育雲線上字典

1. 以一定對象為研究範圍,依據實驗與邏輯推理,求得統一、確實的客觀規律和真理。有廣義與狹義之別。廣義泛指一切有組織、有系統的知識而言,可分自然科學、應用 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#6.自然科學知識 - 天下網路書店

天下網路書店提供自然科學知識相關書籍與商品,各種自然科學知識新書、天下、康健、Cheers與親子天下雜誌訂閱服務。 於 shop.cwbook.com.tw -

#7.什麼是真理?什麼是科學?從實驗室的歷史談起e等公務園+學習 ...

揭露大自然中的經濟體系 ... 試問標本表達了對大自然的何種看法? ... 科學知識通常從具體的地方生產出來,下列何者不屬於生產科學知識的地方? 於 a540ul4rm6.pixnet.net -

#8.康德:人是什么 - 泛览天下

他将人类知识看作由自发促使范畴(概念)去认识对象的理智的概念化所构成 ... 康德表明,在理解“人”这个根本性问题上,哲学相对于自然科学具有天然的 ... 於 greads.net -

#9.自然科學 - 弘恩動畫王國

自然科學 · 綠天使偵碳社 放入購物車 · 【我的小行星1+2】全系列 放入購物車 · 戴帽子的貓-野外露營趣(英語環境) 放入購物車 · 地球科學知識家(科普教材) 放入購物車 · 我是一隻 ... 於 shop.myvideo.com.tw -

#10.幼稚園小孩如何學科學?掌握8個關鍵就對了

許多幼稚園都會設置一個自然觀察角落,吸引孩子主動去學習科學知識。例如:在桌上放置幾個石頭,讓小朋友觀察各種石頭的形狀、顏色、質地、大小的 ... 於 www.everydayweplay365.com -

#11.[小大地]雜誌自然科學知識生活兒童娛樂 - 露天拍賣

你在找的[小大地]雜誌自然科學知識生活兒童娛樂就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#12.科學教育的系統觀

然因自然科學知識之發生每. 由外而及內,由他以至我,故歷史上,對科. 學認識論的研究,其肇始反遠在科學知識的. 雛型在外界條件催化下而有所成長之後,距. 今僅祇四、五百 ... 於 www.sec.ntnu.edu.tw -

#13.自然科學基礎知識 - 博客來

書名:自然科學基礎知識,語言:簡體中文,ISBN:9787568254847,頁數:300,出版社:北京理工大學出版社,作者:周文華等(主編),出版日期:2018/04/01,類別:自然 ... 於 www.books.com.tw -

#14.科學- 維基百科,自由的百科全書

反映自然、社會、思維等的客觀規律的分科的知識體系;; 合乎科學(精神、方法等)的。 不過社會類學科的研究並不容易做到客觀分析。一方面是 ... 於 zh.wikipedia.org -

#15.根據自然科學知識社會科學知識人文科學知識的分類,如何提升

社會科學和思維科學三大領域。自然科學包括物理、化學、天文學、自然地理、地質學、農學、工學、生物學、醫學等等;社會科學包括文學、歷史、人文地理、 ... 於 www.knowmore.cc -

#16.科學的人文價值

科學 的探索,即本實事求是的精神,以徵而後信、以簡御繁的方法,建立起對自然世界. 的知識體系,原本就是人文活動的一部分。科技即科學知識的應用,更影響了整個人類文明. 於 120.118.228.134 -

#17.科學態度與科學素養之相關研究 - 臺灣教育評論學會

聞,科學教育使人明白自由思想的價值且懂得如何理性思考,只是,現今的科學. 教學內容知識多來自於西方的研究為多,而在中西文化間,就探究自然事理中所. 於 www.ater.org.tw -

#18.行政院國家科學技術發展基金推廣科學知識普及化執行辦法

科學傳播諮詢委員會置委員十一人至十三人,由科技部部長指派次長一人擔任委員兼召集人,自然科學及永續研究發展司司長、工程技術研究發展司司長、生命科學研究發展司司 ... 於 law.moj.gov.tw -

#19.大腦萎縮、灰質流失!新冠輕症也可能釀「腦損傷」研究登自然 ...

新冠輕症也可能釀「腦損傷」研究登自然科學雜誌. COVID-19「腦霧」症狀與癌友「化療腦」類似. 於 health.gvm.com.tw -

#20.密集班彙整 - 大自然科學教室

內容包含生物、物理、化學和地球科學,一人一份實驗材料,讓孩子在親自操作實驗 ... 科學用途極為廣泛,各行各業都有需要運用到科學知識的時候,「科學專題營隊」為此 ... 於 mnature.com -

#21.西安小升初考試必知:自然科學知識集錦! - 趣讀

原標題:西安小升初考試必知:自然科學知識集錦小一老師今天整理了40道小升初自然科學知識題,方便家長為學生收藏保留第1題問:白暨豚在水中靠什麼 ... 於 ifun01.com -

#22.附錄一 - CIRN-十二年國教課程綱要

發覺創造和想像是科學的重要元素。 tr-III-1, 能將自己及他人所觀察、記錄的自然現象與習得的知識互相連結,察覺彼此 間 ... 於 cirn.moe.edu.tw -

#23.自然科学的知识和信息

自然科学 的知识和信息 ... 通常,许多人都认为科学仅仅指自然科学中的各个学科.其实,科学应该包括自然科学和人文社会科学两大类.前者包括物理学,化学.生物学 ... 於 www.218956.com -

#24.我國生物教育錯在那裡? 由科學知識的本質談自然科學的學習

五﹑人文性(humanistic):科學知識是人類探討自然現象後所做的暫時性解釋,那是人做的決定,人對於自然的秩序、自然的類型所做的解釋。 於 lib.cysh.cy.edu.tw -

#25.科學知識輕鬆學,搞定化學,就從週期表開始 - 誠品

搞定化學,就從週期表開始. 自然科學素養延伸教材. 自然科學素養延伸教材. 化學元素偵察隊: 搜索.觀察.實驗118個元素大發現 ; 你不能錯過的地球奧祕. 一頁就解答一個你 ... 於 www.eslite.com -

#26.100堂自然科學與親子英語生活課(長知識又能練出好英文)(附MP3)

100堂自然科學與親子英語生活課(長知識又能練出好英文)(附MP3). 超取滿NT$350免運. 國家/地區配送. NT$350. NT$315. 數量. 付款與運送. 於 www.tcsb.com.tw -

#27.【來稿】再次入魅自然:《知識論的轉折》

十六世紀時,現代科學興起,知識論由於其理論特色立刻成為哲學之中心,無論歐陸理性論(rationalism) 、英國經驗論(empiricism) 或德國觀念 ... 於 philomedium.com -

#28.贯通融合自然科学与社会科学:新型智库高质量发展必由之路

如果把科学知识比作一个圆盘,圆盘的边缘是观察实验获得的经验知识,从边缘往里是科学中的理论知识,圆盘的中央则是有关自然的基本哲学观点。 於 www.163.com -

#29.100堂自然科學與親子英語生活課:長知識又能練出好英文!(附 ...

書名:100堂自然科學與親子英語生活課:長知識又能練出好英文!(附MP3),語言:英語,ISBN:9789865021948,出版社:碁峰資訊股份有限公司,作者:Booka Booka, ... 於 www.cavesbooks.com.tw -

#30.選才育才輔助系統-自然科學學類 - ColleGo!

自然科學學類是探討化學、物理、生物、地球科學等四大科學領域的學問, ... 學生具備將資訊、管理、教育或傳播等專業與自然科學知識結合發展的能力。 於 collego.edu.tw -

#31.关于2022年度四川省科学技术奖提名工作的通知

自然科学 奖注重提名在基础研究和应用基础研究中,阐明自然现象、特征和规律,具有重大科学发现的科技成果。 技术发明奖注重提名在运用科学技术知识对 ... 於 kjt.sc.gov.cn -

#32.最佳的自然科學補充教材:科普知識網站 - 失語症候群

http://www.nsc.gov.tw/_newfiles/popular_science_top.asp這個網站是由行政院國科會設置的。裡面都是學有專精的學者將許多很艱難的知識改寫成我們 ... 於 x9179996.pixnet.net -

#33.【CASE專欄】自然科學的邊緣與本質

(註9)費曼也曾說過他的科學知識的確影響了他的宗教觀,他認為物理定律雖不能證明宗教觀點的錯誤,但是當你知道宇宙是如此的廣大,又有那麼長一段時間, ... 於 case.ntu.edu.tw -

#34.劉炯朗開講:3分鐘理解自然科學 - 城邦讀書花園

‧搞懂數學能學會「拍賣」技術? 跟著科普專家劉炯朗,快速探索自然科學與數學的精妙之處! 中研院院士劉炯朗的頭腦宛如高效能的知識系統處理器,將各類自然科學知識去蕪存 ... 於 www.cite.com.tw -

#35.我的第一套科學漫畫書(第4輯)(三采)【涵蓋昆蟲及恐龍的生物知識

學習昆蟲及恐龍的生物知識,啟發自然科學的學習動機。 2.訓練危機應變能力與想像力,建立解決問題的積極態度。 3.感受大自然的神奇奧妙之處,培養尊重生命的正確觀念。 於 shopee.tw -

#36.自然科學館 - 農業兒童網

前往農業知識入口網植物圖鑑的網站- 將另開新視窗 ... 闡明自然科學之原理與現象、收集全國代表性之自然物標本及其相關資料,以供典藏、研究並為展示及教育之用。 於 kids.coa.gov.tw -

#37.第2章人文與科技的互補 - 大自然的規律

各種知識的領域之間是沒有界線的,也是不可能劃得出明確的界線的。 ... 自然科學探討物的規律,社會科學探討人的規律,都是隨著人類文明的進展由簡而繁、由近而遠,所 ... 於 www.che.ncku.edu.tw -

#38.自然科學-新人首單立減十元-2022年2月|淘寶海外

DK兒童百科全書系列5冊6-12歲兒童科普百科全書知識讀物新華書店. ¥. 420. 已售81件. 19評價. 【贈帆布袋】這裏是中國1+2(套裝2冊)星球研究所著中國好書百年重塑山河 ... 於 world.taobao.com -

#39.暗知识”与自然科学-李剑超的博文

“暗知识”与自然科学. 2019-10-21 18:09. 阅读:2794. 暑假买了一本新书《”暗知识”》,断断续续看完了,颇有收获。作者是王维嘉博士,他在思考关于知识的更本质的问题, ... 於 wap.sciencenet.cn -

#40.自然科學網站連結- 揚瑞生物教室

自然科學 網站 檢視, 基礎科學、數學、資訊科學、物理化學、地球科學、生物學、環境保護科學、天文學等相關網站。 2010年7月23日凌晨1:14, [email protected]. 於 sites.google.com -

#41.國立自然科學博物館數位典藏知識庫 - 政府資料開放平臺

提供動物、植物、地質、人類、菌類、藻類等六大學域之知識資料. ... 國立自然科學博物館數位典藏知識庫. 提供動物、植物、地質、人類、菌類、藻類等六 ... 於 data.gov.tw -

#42.親子自然科學大百科:滿足小孩好奇,解救崩潰爸媽 - 金石堂

以孩子常見的疑問為標題,讓孩子嘗試自己從書中尋找答案,有系統地熟悉身邊常見的自然現象與科學知識。 2.這個時期的孩子心理是容易對親近的對象產生同一視角--> 在每個 ... 於 www.kingstone.com.tw -

#43.自然科學知識的評價費用和推薦,網紅們這樣回答 - 教育學習 ...

自然科學知識 在螺螄拜恩的實話實說Facebook 的評價; 自然科學知識在城邦讀書花園Facebook 的評價. 自然科學知識在啟點文化Youtube 的評價 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#44.【2】自然科学中的哲学问题----科学知识的根基可靠吗? - 知乎

说起休谟要从笛卡尔的知识理论说起,笛卡尔曾把人类的知识比喻成一株大树,最上面的树叶和枝干是自然科学,而树干是物理学,扎在泥土中的树根则是形而上学,而形而上学 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#45.聯合電子報paper.udn.com

這份電子報除了有自然科學方面的知識性題材外,還要帶你認識科博館的展示品、體悟生物和文化的多樣性,當然也少不了本週活動的報導,方便你安排一趟知性之旅,期望你下次再 ... 於 paper.udn.com -

#47.科學知識- PChome 24h書店

一日一頁圖解生活科學:從7大主題認識365個基礎知識的科學素養課 · 作者: 千葉義和 · 出版社: 墨刻出版. 於 24h.pchome.com.tw -

#48.公務員考試行測常識題庫:自然科學知識匯總 - 壹讀

公務員考試行測常識題庫:自然科學知識匯總 ... 細胞學說的創立是19世紀最偉大的三大發現之一,實現了生物學知識的又一個層次的綜合,證明了生物在 ... 於 read01.com -

#49.科学知识图谱在自然科学中的探索——以肺损伤与修复为例

目前,该方法在自然科学中很少应用,尤其在医学中应用更少。 本文首次将知识图谱应用于医学领域中的肺损伤与修复领域,分析其研究前沿,以期快速把握 ... 於 www.researchgate.net -

#50.自然科學/科普- 維基教科書,自由的教學讀本 - Wikibooks

並不是每個人都是科學家,但每個人都可以學習科學知識,從而成為科學家。自然現象充滿了樂趣,每一個人都可以在學習中感受到快樂,真正有意義的學習從來不被繁瑣的公式、 ... 於 zh.wikibooks.org -

#51.[冷知識大全] 03. 自然科學篇 - 柯小毛胡言亂語。

< 自然科學篇> 29 則/ 50829.1650 initiated. ◥ The sun is 330,330 times larger than the earth. ◢ 太陽比地球大330,330 倍。 於 koshiyen.pixnet.net -

#52.自然科學課程在社大的定位與做法 - 板橋社區大學

( 註:在本文中,除非特別提及,否則科學一詞同時會具有science 和technology 的意義。 ) • 科學有其侷限性人類透過科學、藝術、宗教…等等不同的知識體系,觀察宇宙並且 ... 於 pccu.org.tw -

#53.自然科學的問題有哪些? - 雅瑪知識

?自然科學是研究自然界的物質形態、結構、性質和運動規律的科學。它包括數學、物理學、化學、天文學、氣象 ... 於 www.yamab2b.com -

#54.自然科學 - 南天書局

一位哲學家看科學. 作者 : 凱梅里;譯者:姜道章. 出版社 : 中國文化大學華岡出版部. 本書原書名為A Philosopher Looks At Science,美國哲學家、科學家凱梅里(John G. 於 www.smcbook.com.tw -

#55.論求知、自我與自然

因此,本文將從個體的角度出發來分析知識、自我與自然三者的關. 係,並嘗試思考三者的平衡點與 ... 期,人將對科學知識的掌握視作超越與征服自然的表現,這種思維造. 於 www.oge.cuhk.edu.hk -

#56.自然科學領域學習表現與核心素養的對應

ti -Ⅴc-1. 能主動察覺生活中各種自然科. 學問題的成因,並能根據已知. 的科學知識提出解決問題的各. 種假設想法,進而以個人或團. 體方式設計創新的科學探索方. 式並得到 ... 於 www.sssh.tyc.edu.tw -

#57.求生活中的簡單的自然科學知識,生活中常見的物理現象(50個 ...

自然科學 是研究自然界的物質形態、結構、性質和運動規律的科學。它包括數學、物理學、化學、生物學等基礎科學和天文學、氣象學、農學、醫學、材料學等實用 ... 於 www.bees.pub -

#58.100堂自然科學與親子英語生活課(長知識又能練出好英文)(附MP3)

作者: Booka Booka 系列: null 出版社: 碁峰資訊出版日期: 2019/08/05. ISBN: 9789865021948 頁數: 224 第一本結合“自然科學”與“英文學習”的知識性有趣圖畫書! 於 m.buy123.com.tw -

#59.地球科學學習網

一畝科學知識耕地, 地球科學新知超連結, 您一起開啟學習新視窗。 ... 超新星、伽瑪射線暴和宇宙微波背景輻射等,是自然科學中歷史最古老又技術超前領先的基礎學科。 於 earthscience.colife.org.tw -

#60.自然科學教育學系

本系所開設課程依此一目標,規劃「物理」、「化學」、「生物」與「自然科學綜合」. 等四大專長,以提供學生基本核心能力及自然科學各領域專長所需之學理知識與實驗技. 於 academic.ntue.edu.tw -

#61.How It Works知識大圖解年度特刊:國中自然科大圖解 - LiveABC

生活俯拾皆知識,符合十二年國教的教育精神! 誰說「科學」很難?你可能從未發現,在日常生活 ... 於 store.liveabc.com -

#62.方法理論技術知識目的態度=自然科學:現代科學方法並不成熟

自然科學 產生了許多方面的質能性理論,技術和知識。並在不斷的發現新的理論,技術和知識以及證偽和糾錯。推動了人類科技文明的前進。社會科學則在一邊 ... 於 kknews.cc -

#63.自然科學知識@ 這是我的部落格 - 隨意窩

自然科學知識. 2012年由歷史頻道(The History Channel)播映的《遠古外星人- 第四季(Ancient Aliens - Season 4)》。 (繼續閱讀). 於 blog.xuite.net -

#64.在家養成小小科學家,15個國內外科普網站一起去探險!

比如孩子喜歡的星座,在網站上還可以學到自己出生在什麼節氣等,充滿有趣的科普知識。 ... 由國立自然科學博物館結合教育部各社教機構資源,開發出的「科普與人文教育入口網 ... 於 parents.hsin-yi.org.tw -

#65.科學少年套書:酷實驗、酷天文、酷自然 - 泛科市集

商品描述 · 1. 專為對科學充滿好奇的青少年,量身訂做的最佳科普閱讀知識套書。 · 2. 每本書皆包含簡單、易學的科普活動,為讀者揭露生活中驚奇、有趣的科學事實。 · 3. 內容 ... 於 panmarket.asia -

#66.自然科| 面對科學知識的態度 - 國立中興高中

孫維新:白象與男孩在大自然之前要謙卑,今天的科學,也許是明日的神話。.doc, doc, 30.0 KB, 15. 孫維新:知識的謙卑現代宇宙學發展的過程,不斷提醒我們,我們在宇宙 ... 於 www.chsh.ntct.edu.tw -

#67.解開學習自然科學的「學習密碼」

而我們的孩子需要甚麼樣的能力面對未來的挑戰,自然科教學又應該在孩子能力的養成中扮演甚麼樣的角色,是我們思索的問題,我們認為除了學科知識的建構,發現問題解決 ... 於 www4.hc.edu.tw -

#68.十二年國民基本教育課程綱要自然科學領域

一、啟發科學探究的熱忱與潛能:使學生能對自然科學具備好奇心與想像力,發揮理性思. 維,開展生命潛能。 二、建構科學素養:使學生具備基本的科學知識、探究與實作 ... 於 www.k12ea.gov.tw -

#69.知識通訊評論

令我們欣喜也意外的是,與我們有夥伴合作關係的英國頂尖科學期刊《自然》雜誌,幾乎沒有一期沒有討論科學知識本質、科學的社會影響,甚至關乎科學知識產生的科學研究 ... 於 k-review.com.tw -

#70.北京大学学报自然科学版

融合小句对齐知识的汉英神经机器翻译: 苗国义, 刘明童, 陈钰枫, 徐金安, 张玉洁, 冯文贺: 北京大学学报自然科学版, 2022, 58(1): 61-68. 於 xbna.pku.edu.cn -

#71.YouTube 孩子學習頻道推薦:昆蟲擾西、公視兒少、情境科學

頻道是由原金國際和國立清華大學共同製作的科學教育卡通,特別的是,頻道融合原住民大自然的生活經驗與科學教育,將中小學程度的自然科學知識變成活潑 ... 於 www.techbang.com -

#72.100堂自然科學與親子英語生活課:長 ... - Yahoo奇摩購物中心

100個自然科學知識,一書兩用! 是自然科普書,也是讓小孩大開眼界的英文學習書! ‧書中共有100個小單元,包含:身體奧妙 ... 於 tw.buy.yahoo.com -

#73.【特輯】讓科學有趣又好玩,這12個科普網站陪孩子輕鬆玩科學

科普與人文教育入口網 以類似圖庫的方式排版,呈現欲傳遞的知識與資源。網站內容不僅限於自然科學,也包括社會科學的部分,雖然不是單純圖文形式的傳播 ... 於 pansci.asia -

#74.自然科學知識

岩石礦物劇場. 搶救濕地大作戰. 什麼是生物的演化. 十九世紀演化學說. 演化如何發生-現代演化論. 演化的證據. 物種的出現與滅絕. 生命的起源. 植物的演化. 人類的故事. 於 pub.cjps.ntpc.edu.tw -

#75.自然科學知識| 中文童書3歲以上 - 小書蟲童書坊

日本國際級繪本作家安野光雅用有趣的「搬家」故事讓孩子體驗數字變魔術的樂趣要搬家了!10個孩子準備從左邊的家,一個接著一個搬到右邊的新家。 當左邊的房子搬走1個孩子, ... 於 www.kidsbook.com.tw -

#76.比較兩個領域研究生論文寫作過程的儀式化和規訓 - 南華大學

特定的社會世界進行特定形式的經驗研究,然相較於自然科學中須作實驗的研究論 ... 的學科素養和學人習氣,以此作為論文的默會知識背景,準此,研究生應該「不言. 於 www.nhu.edu.tw -

#77.【自然】老師容易忽略的事~筆記自然科.學邏輯

再來, 提到「筆記自然科」,在小學階段很少有學生會做筆記,而會做自然科學領域 ... 因為自然科的筆記不光是將知識記錄下來,還有實驗與發現,最後要以圖、文、表等 ... 於 e108in.knsh.com.tw -

#78.自然科學資料庫 - 國立公共資訊圖書館

科學 人雜誌知識庫, 收錄2002年至今的雜誌,每月更新,可瀏覽文字或PDF雜誌版面。包含生物科技、資訊科學、物理學、生命科學、心理學、哲學、考古及化學等多元領域科學文章 ... 於 www.nlpi.edu.tw -

#79.十二年國民基本教育自然科學領域課程綱要草案

二、建構基本科學素養:使學習者具備基本科學知識、探究與實作能力,能於實際生活中有 ... 能依據已知的自然科學知識概念,經由自我或團體探. 於 www.shtcs.com.cn -

#80.科學就在我們身邊,孩子懂科技才能面對未來世界

因此,自然科學的教學所學到各種知識,如能夠瞭解在生活中有那些實際例子,學生才能感受學習的意義和價值。例如,在進行「熱」主題教學時,搭配生活中 ... 於 futureparenting.cwgv.com.tw -

#81.科學人雜誌

2022/03/01 江安世. 理解全腦湧現特質及意識產生機制,已不再是夢想! No.241. 2022年3月號. 共享科學共好未來 · 雜誌訂閱 更多前期雜誌 科學人知識庫 讀者意見調查. 於 sa.ylib.com -

#82.幼兒自然科學探索課程

本觀點。認為知識的產生是個人藉由對周遭. 環境或事物的探索與操弄,將既有知識透過. 同化與調適的建構歷程,一點一滴發展擴大. 和充實而成。 幼兒自然科學探索課程. 於 www.cyut.edu.tw -

#83.國立自然科學博物館- 遊客評語- 知識收穫滿滿 - Tripadvisor

裡面有分不同主題的展覽館,整個園區十分大,各式各樣的生物模型非常壯觀,透過生物模型讓我更了解各種生物的構造與生活模式,科博館真的是自然生態知識的殿堂! 於 www.tripadvisor.com.tw -

#84.備考時自然科學知識要費很多時間嗎? - 小蜜蜂問答

備考時自然科學知識要費很多時間嗎? 雪雪雪的耳朵 發表于 健康2021-04-21. 備考時 ... 於 beesask.com -

#86.兒童自然科學知識班(全英文上課)6/19日體驗座談會開放報名

英文最重要的 「全美語兒童自然科學知識英文班」 用全英文的環境帶領小朋友認識大自然跟科學的奧秘 你知道原來河馬竟然也怕曬嗎,牠的防曬密秘武器竟然是牠的汗水 於 www.facebook.com -

#87.自然科學| TechNews 科技新報

自然科學 · 175 國簽署全球塑膠條約,《巴黎協定》之後最重要環境協議 · 2023 歐盟試行碳稅,BCG:台企業面對淨零挑戰. 於 technews.tw -

#88.自然科学知识_搜狗百科

自然科学 是研究自然界的物质形态、结构、性质和运动规律的科学。它包括数学、物理学、化学、生物学等基础科学和天文学、气象学、农学、医学、材料学等实用科学, ... 於 baike.sogou.com -

#89.自然科學_百度百科

自然科學 是研究自然界的物質形態、結構、性質和運動規律的科學。它包括物理學、化學、生物學、天文學、地球科學基礎科學和醫學、農學、氣象學、材料學等應用科學, ... 於 baike.baidu.hk -

#90.社會建構取向的幼稚園自然科學教育

本研究之教師在幼兒科學知識的學習過程中,教師扮演著鷹架的角色,以問題了解幼兒的認知水準,進而引導幼兒去思考所操作的事物,反省自己的觀點,思考他人的觀點。 於 special.moe.gov.tw -

#91.家長帶頭科學即生活 - 天下雜誌

如果在教學中培養孩子對問題的思考力,以及對自然現象的觀察能力,可提高他們對於科學的好奇心,以及對於知識追求的熱忱。 世界各國愈來愈重視科學教育, ... 於 www.cw.com.tw -

#92.【文房文化】奇妙科學大探索(科普知識、兒童讀物 - Momo 購物

推薦【文房文化】奇妙科學大探索(科普知識、兒童讀物、自然科學), 地震是怎麼回事,企鵝為什麼不能飛,時間可以倒流嗎momo購物網總是優惠便宜好價格,值得推薦! 於 www.momoshop.com.tw -

#93.科普學習資源 - 國立自然科學博物館

國立自然科學博物館的教育與學習資源極為豐富而多元,除了提供實體的學習環境之外,我們也利用網路無遠弗屆的特性,運用文、圖、語音及影像等效果,將科學知識依主題 ... 於 edresource.nmns.edu.tw -

#94.Scientific Concepts - 科學概念 - 國家教育研究院雙語詞彙

而且當認知主體進行學習時,其既有的科學概念不是被動或靜態的等待新知識的加入, ... 學童在觀察自然現象建構自然概念的過程,深受信念架構、既有知識、認知過程、 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#95.生活中的科學現象

物理是自然科學中建構推理知識的學科,而物. 理現象是物質、能量和時空的基本原理及相互關係. 所呈現的特性,物理現象包含了聲、光、電、磁等. 四大領域,以下就日常生活中 ... 於 www.wun-ching.com.tw -

#96.自然科學知識相關書籍與商品

親子天下Shopping提供自然科學知識相關書籍與商品,優質的自然科學知識、童書繪本、故事書、教育書、兒童玩具,讓父母可以一站購足高品質的育兒用品。 於 shopping.parenting.com.tw -

#97.青少年必知的自然科學知識全集

青少必知的自然科學知識全集》是年中國長安出版社出版的圖書,作者是陳燕。基本信息名稱:青少年必知的自然科學知識全集作者:陳燕價格:35.00 元語種: ... 於 www.easyatm.com.tw