花蓮縣長2021的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳坤佶寫的 《等待微光:一位救難醫師的生命告白》 和陳書孜,王思佳的 高度2500呎的夢想:台東如何打造熱氣球第一品牌都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自新月文化 和天下文化所出版 。

國立臺中教育大學 教師專業碩士學位學程 陳盛賢、林彩岫所指導 田孟儒的 魯凱文化回應教學對國小原住民學生族群認同與科學態度影響之研究 (2021),提出花蓮縣長2021關鍵因素是什麼,來自於文化回應教學、魯凱文化、族群認同、對科學的態度。

而第二篇論文國立高雄餐旅大學 餐旅管理研究所在職專班 郭德賓所指導 陳飛燕的 銀髮族參與社區共餐行為意圖之研究 (2021),提出因為有 銀髮族、社區共餐、計畫行為理論、行為意圖的重點而找出了 花蓮縣長2021的解答。

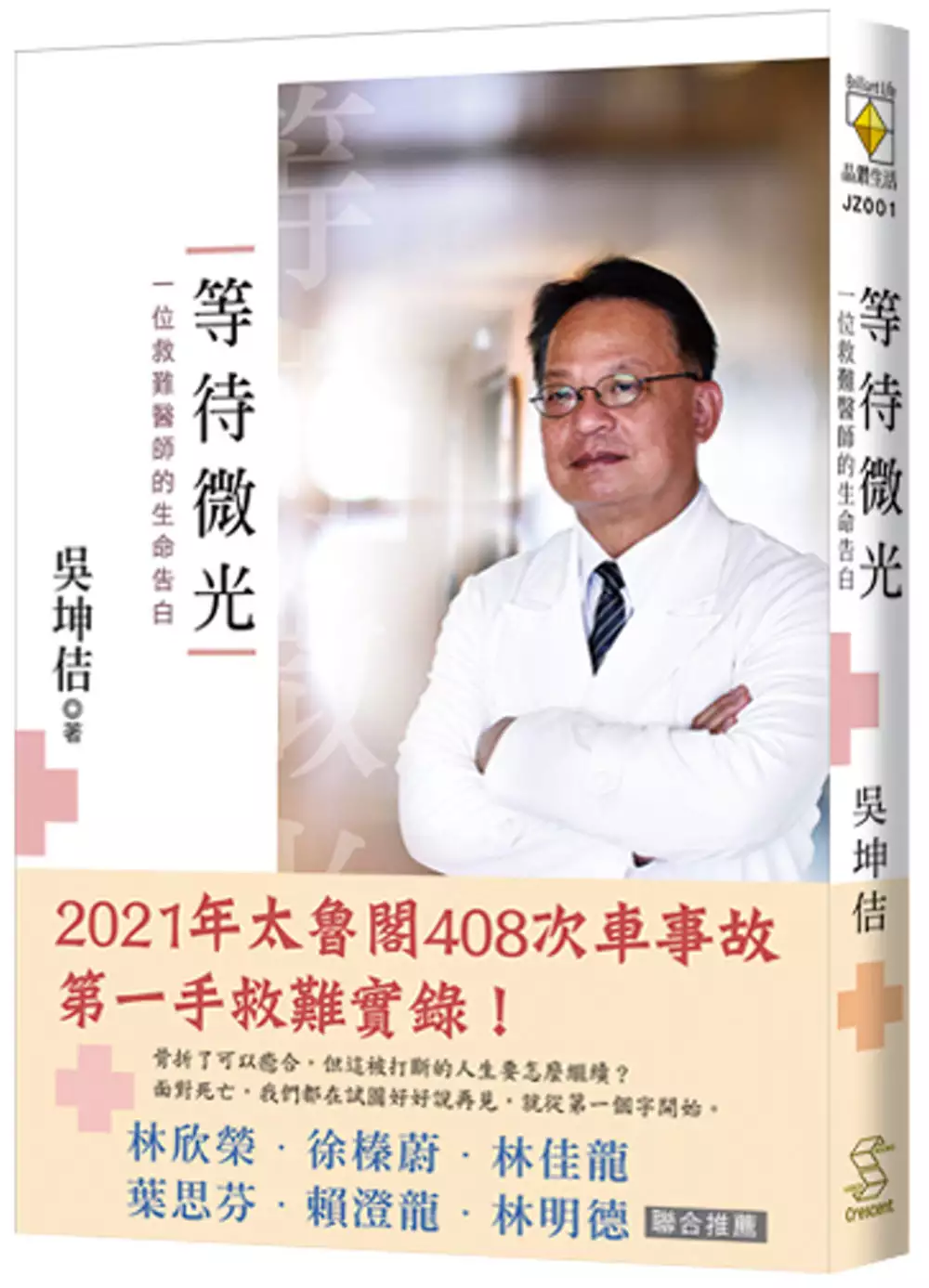

《等待微光:一位救難醫師的生命告白》

為了解決花蓮縣長2021 的問題,作者吳坤佶 這樣論述:

2021年太魯閣408次車事故第一手救難實錄! 面對死亡,我們都在試圖好好說再見,就從第一個字開始。 是治癒他人,也是療癒自己,是閱讀他人,也是探索自己。 ◎比意外本身更該面對的是意外之後的人生,各種人生故事上演 一場太魯閣列車脫軌事故,牽動全台灣人的心, 一位救難醫師見證生死瞬間的殘跡, 每時每刻都在等待向南的隧道口閃現那道光…… 意外總是來得猝不及防, 生與死的課題每天都在眼前上演, 意外為什麼會來?是連醫師都沒有標準答案的問題。 搭上火車的那天跟平常沒有不一樣、 抱著孩子趕下一份工也是日常、 那個回收紙箱的雨夜怎麼就無法回家了? ◎2

021年太魯閣號列車出軌事故 唯一進入隧道進行救援的救難醫師 吳坤佶 首本著作 《等待微光:一位救難醫師的生命告白》 北邊隧道已然被堵住了,所有傷患大體望著向南的隧道口,那是唯一的出入口。 當第一輛火車送出第一批傷患後,強烈的火車白光慢慢消失在南端的隧道。 望著向南的方向,希望第二次火車到來接駁,黑漆漆的隧道當火車慢慢進入的時候,將會顯現一道強烈的白光,在此之前,黑天暗日,深入在山中的火車到達之前的一些微光,那是救命的唯一道路。 〈隧道〉 幽暗的隧道中,有如另一個宇宙,周遭彷彿潛藏著一隻準備攫取生命的巨掌, 我時不時地覺得透不過氣來,每每側耳傾聽,我無法分清楚,

是微風吹入隧道內的聲響,抑或是罹難者臨行前魂魄的嘆息。 〈腹餘保暖你的手〉 她體內殘留的餘溫比解剖室裡的空氣還暖,我的雙手竟然有點捨不得離開那個腹腔。 用不同的角度看待,會發現──死亡沒有我們想像中冰冷。 〈牆頭上的烏鴉〉 二十九萬人輕易的從這世上消失了, 人們用這麼平靜的語氣述說這地獄般的事實, 好像死亡的氣息都淡了,只剩下食著腐肉的烏鴉跟數據…… 〈重要人士症候群〉 人可以很有錢,但人再有錢,生病的煎熬跟貧窮人還是一樣的。 七億元的終點站,三十九歲。 慈濟大學醫學系兼任副教授、花蓮縣消防局救護大隊大隊長——吳坤佶醫師親身經歷太魯閣號救

難事件後啟發讓人深思的生死問題。 行醫多年,他想用溫柔的文字去紀錄殘酷的傷殘病亡——也許我們的生命中都難免會有晦暗不明的時刻,但終能從看見微光開始,穿過隧道,迎向一片光明吧…… 各界好評推薦 「他義無反顧的慈悲及醫療專業是一股安定人心的力量。」──林欣榮(花蓮慈濟醫學中心院長林欣榮) 「都是鄉親眾生的日常生活,但因吳醫師對病苦與生命因果迴轉的見解,而令人省思。」──徐榛蔚(花蓮縣長) 「那些生死一線間的故事,在吳醫師的筆下,我看見更多的,是他對生命的愛與疼惜,以及解讀緣分及業力的哲學體悟。」──林佳龍(前交通部長、光合基金會創辦人) 「吳醫師樸素的文字後面,是強

大的慈悲。」──葉思芬(前台北醫學院兼任副教授) 「他能讓文字的智慧成為一股力量。」──賴澄龍(前獅子會總監) 「他以簡淨、生動、活潑,又帶哲理的文字書寫成篇,其生命自白,能引人入勝。」──林明德(財團法人中華民俗藝術基金會董事長)

花蓮縣長2021進入發燒排行的影片

#恭喜恭喜 #新年快樂 #防疫

恭喜發財新年快樂

平安健康就是最大的財富

#撼動HDA 邀請臺北市長柯文哲、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚、基隆市立法委員蔡適應、不分區立法委員蔡壁如、台南市立法委員林宜瑾,共同拍攝恭喜恭喜防疫拜年賀歲歌曲,向大家拜年。

撼動HDA這7年來巡迴台灣各縣市大學、高中、國中500所校園,與近100萬同學推廣反毒、反覇凌宣傳!因這次新冠病毒影響,配合防疫改變宣導方式,用線上網路、學校禮堂遠距視訊推廣宣導反毒議題,今年牛年新春,各國疫情還在蔓延,撼動HDA許鈺祥、高嘉和、賴科元,與多位市長與立委,鼓勵所有好朋友線上拜年,做好防疫、避免群聚、平安過好年。

祝大家新年快樂,牛年行大運!

#戴口罩勤洗手過好年

#一起攜手防疫好過年

特別感謝 國泰慈善基金會

特別感謝 福添福社會福利基金會

支持協助拍攝

-

撼動HDA 的instagram社群

https://www.instagram.com/han.dong.art/

撼動HDA 的Youtube頻道

https://reurl.cc/N6m2k5

#撼動 #小鮮肉 #猛男

#肌肉 #胸肌 #腹肌

#防疫 #勤洗手 #戴口罩

#新年 #賀歲 #影片 #恭喜恭喜

#柯文哲 #黃敏惠 #徐榛蔚

#蔡適應 #蔡壁如 #林宜瑾

#許鈺祥 #高嘉和 #賴科元

魯凱文化回應教學對國小原住民學生族群認同與科學態度影響之研究

為了解決花蓮縣長2021 的問題,作者田孟儒 這樣論述:

本研究以行動研究為主,佐以單因子準實驗研究法,探討文化回應教學提升國小學童「族群認同」及「對科學的態度」之歷程、成效與教師專業成長。本研究以台東縣卑南鄉達魯瑪克民族實驗小學六年級學童為研究對象,為期六周兩循環的自然科學課程融入魯凱文化進行教學活動。將康軒版自然與生活科技第六冊第四單元-「聲音與樂器」和第七冊的第四單元-「電磁作用」為教材融入魯凱族之歲時祭儀-「小米」進行教學。質性資料透過「觀察紀錄表」、「教學省思札記」、「錄影」、「訪談」等資料進行蒐集;量化工具以陳盛賢(2019)「臺灣原住民族文化認同量表-國小版」和粘育瑋(2016)「對科學的態度量表」作為前後測分析,以了解經過文化回應教

學後,學童在「族群認同」及「對科學的態度」上是否有差異。主要研究結果如下:一、以自然科學課程融入魯凱族文化之教學歷程中所遭遇的困難獲得改善。二、以自然科學課程融入魯凱族文化能提升國民小學六年級學童的「族群認同」。三、以自然科學課程融入魯凱族文化能提升國民小學六年級學童的「對科學的態度」。四、以文化回應教學之設計與實踐,可助於研究者在教學歷程中的省思與專業成長。

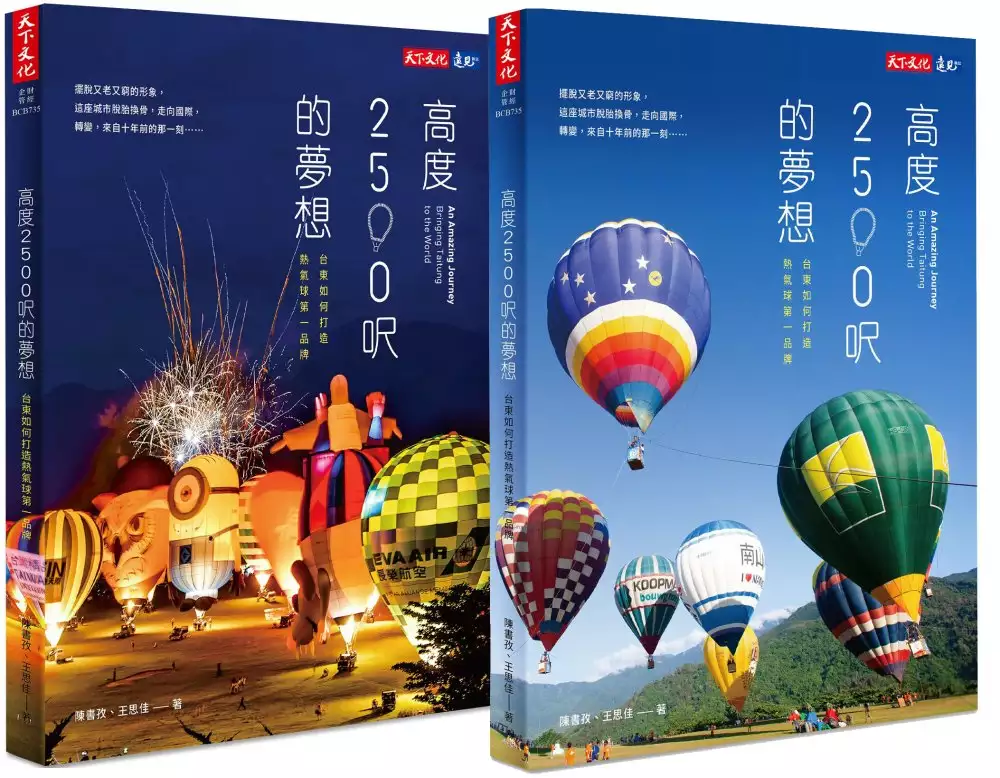

高度2500呎的夢想:台東如何打造熱氣球第一品牌

為了解決花蓮縣長2021 的問題,作者陳書孜,王思佳 這樣論述:

**正反雙書衣** 一張公文翻轉城市面貌 2020年7月11日,台東鹿野高台的清晨升起了18顆熱氣球,充飽了氣,精神抖擻的一字排開,有金黃逗趣的海綿寶寶、黑色帥氣的台灣喔熊、紫色可愛的小丑、齜牙咧嘴的怪獸,在遊客熱切地注目下,宣布台灣國際熱氣球嘉年華正式展開,而這一刻,全世界都在看。 這一年,新冠疫情衝擊讓全球各種經濟活動陷入停擺,台東熱氣球嘉年華成為全世界唯一照常舉辦的熱氣球活動,當台東縣府宣布活動如期時,國內質疑聲浪不斷,連鹿野在地鄉親都不贊同,讓台東縣府團隊感受到空前的壓力,但在饒慶鈴縣長指示下,團隊做了最壞的打算,也做足最好的準備。

當巨大且燦爛的熱氣球,帶著台東人的無畏升空,也帶著全台灣祈禱健康平安的心願升空,現場的民眾忍不住擁抱身邊的家人、好友,珍惜這得來不易的慶典。這一幕,透過網路直播,傳遞到世界每一個角落,向世界宣告,台灣防疫的努力,讓我們的生活能夠不被打亂,讓我們的日常更顯得彌足珍貴。 這一年,台東熱氣球嘉年華吸引超過120萬人次造訪,旅宿業訂房率全國最高,創下觀光產值超過30億元,帶動台東整年度觀光人次突破千萬,更一舉拿下知名全球線上訂房品牌Booking.com評選的「2021年最好客目的地全球第一名」。 這一年,也是台東熱氣球嘉年華誕生的10週年。 十年

磨一劍,這一把利劍出鞘,替因疫情煩悶已久的人心帶來希望,也為沉寂多時的台東經濟帶來曙光。之所以在各界質疑眼光下,做出這個決定,並非意氣之舉,而是一股底氣,而這股底氣從十年前就開始醞釀…… 這一段從無到有,築夢踏實的過程 不但翻轉了台東市的樣貌, 也讓台東人對自己、對家鄉更有信心 過去,又老又窮被視為台東的代名詞,就連台東人都不好意思對朋友說出自己來自台東。2009年,一位公務員因為長官的耳提面命,沒有輕易存查來自中央政府的一項補助計畫公文,並開始著手申請補助經費,邀集產官學研各界專家,一起為台東的未來出謀劃策,台東熱氣球嘉年華活動就在眾人的期望中出現了

。 這個無心插柳成蔭的動作,沒想到一路催生了台灣熱氣球法令的鬆綁、推動新興產業的發展、促進台東觀光客人數年年增加、活絡了台東在地經濟發展,更重要的是,台東擺脫了過去又老又窮的形象,披上充滿希望陽光的翅膀,隨著熱氣球展翅高飛,讓世界認識台東,看見台灣,城市從此發展,人們開始可以抬頭挺胸說:「我是台東人,我很驕傲。」 本書詳實記錄了這十年來的過程,一趟從無到有、築夢踏實的熱氣球之旅,見證城市升級轉型,也看見了台東,不只是台東的未來無限可能性。

銀髮族參與社區共餐行為意圖之研究

為了解決花蓮縣長2021 的問題,作者陳飛燕 這樣論述:

台灣已於2018年進入高齡社會,建構完善的老人長期照顧體系與社區關懷服務,已成為台灣要嚴肅面對的迫切議題,政府計畫推動的老人餐飲服務-鼓勵社區關懷據點辦理共餐,除了具體落實政府老人福利政策外,同時也是長輩最初級、最基層的生活照顧機制,更是老人身心健康之守護者與提升社區生活之自主性的重要推手,在老人生活中扮演著重要的角色。本研究以高雄市小港區活動中心或關懷據點做為研究範圍,使用全面普查法進行問卷調查,運用「計畫行為理論」,從態度、主觀規範、知覺行為控制三個層面,來探討對銀髮族社區共餐行為意圖的影響效果。研究結果發現:(1)高雄市小港區的銀髮族,有相當高參加社區共餐的行為意圖。(2)影響銀髮族社

區共餐的主要因素,可以歸納為「態度」、「主觀規範」與「知覺行為控制」三個構面,對「行為意圖」均有顯著的正向影響。其中,以「知覺行為控制」的影響效果最大,「態度」次之,「主觀規範」最小。(3)不同「社區」的銀髮族,在「行為意圖」上有顯著差異。(4)不同「性別」、「年齡」、「婚姻」、「學歷」、「所得」與「居住情形」的銀髮族,在「行為意圖」上並無顯著差異。由此可知,想要提高銀髮族社區共餐的行為意圖,首先必須增加共餐地點的便利性,其次從教育與文宣著手,讓社區居民瞭解社區共餐的好處,進而改變社區居民對社區共餐的態度,在辦理銀髮族社區共餐計畫時,隨著承辦單位的資源及專長可發展出多元的服務樣態及辦理樣貌,提

升社區共餐的服務量能。