英國雨季的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦亞麗珊卓.艾里寫的 在雨之後:來自詩人的溫柔提醒,當悲傷來臨時,勇敢凋謝、寬待自己,光芒終將透進生活 和喬伊斯,菲爾的 孟買春秋:史密斯夫婦樂活印度都 可以從中找到所需的評價。

另外網站英國的雨季?! - macaca1123的部落格- 痞客邦也說明:話說最近(其實是今天)我們這開始下雨惹!!! 原本想說英國天氣那麼好怎麼可能會有雨季這東西? 想不到呀想不到真的是有阿!!! 還下了不小!

這兩本書分別來自采實文化 和玉山社所出版 。

國立臺中教育大學 科學教育與應用學系環境教育及管理碩士班 林明瑞所指導 林昀萱的 民眾颱風、洪水風險及災害調適行為模式之研究 (2020),提出英國雨季關鍵因素是什麼,來自於計畫行為論、颱風洪水災害、調適行為模式、結構方程模式(SEM)、環境風險信念。

而第二篇論文國立政治大學 中國文學系 高嘉謙所指導 鄧觀傑的 華文現代主義的旅行與變貌: 以上海、香港、南洋為路徑(1930~1970) (2020),提出因為有 華文現代主義、上海新感覺派、暨南大學、黑嬰、劉以鬯、黃崖、香港認同、《蕉風》的重點而找出了 英國雨季的解答。

最後網站几月到英国较适合則補充:[英國及愛爾蘭]请问六,七,八,九那个月去英国比较适合?爬文后,六月开始夏天,夏天的英国是雨季吗?七和八月是旺季吗?要是八月尾大概25号过后,14 ...

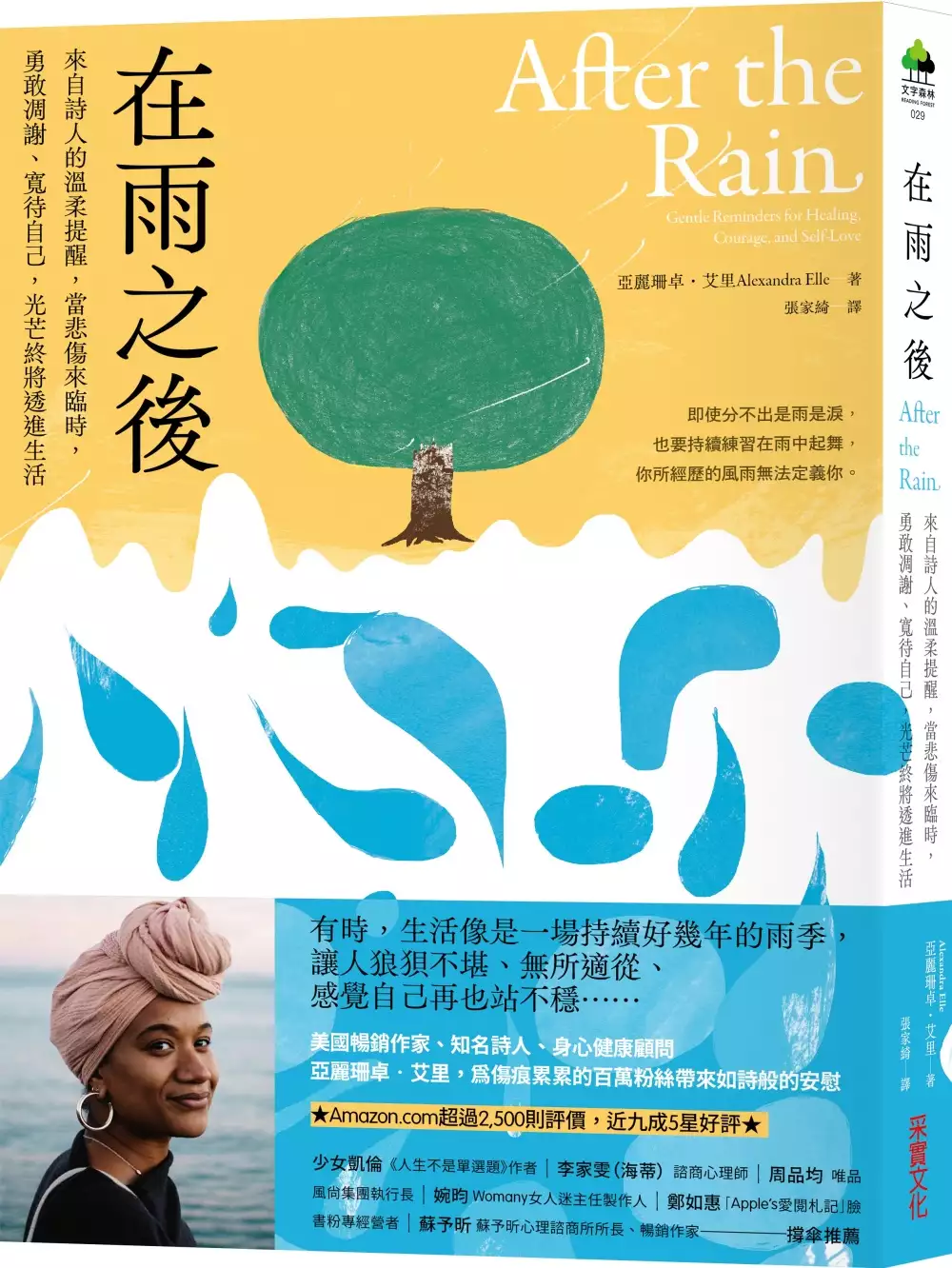

在雨之後:來自詩人的溫柔提醒,當悲傷來臨時,勇敢凋謝、寬待自己,光芒終將透進生活

為了解決英國雨季 的問題,作者亞麗珊卓.艾里 這樣論述:

有時,生活像是一場持續好幾年的雨季, 讓人狼狽不堪、無所適從、感覺自己再也站不穩…… 美國暢銷作家、知名詩人、身心健康顧問 亞麗珊卓.艾里,為傷痕累累的百萬粉絲帶來如詩般的安慰 ★Amazon.com超過2,500則評價,近九成5星好評★ \獻給正在經歷生命風雨、無法想像雨後美好的你/ 即使分不出是雨是淚, 也要持續練習在雨中起舞, 你所經歷的風雨無法定義你! 有時,我們盼望被愛、被看見,卻無法得償所願; 有時,因為不願再受傷,把自我縮得很小很小; 有時,陰霾說來就來,整個世界彷彿陷入密布烏雲中。

面對人生中數不清的低潮時刻,亞麗珊卓.艾里寫下── 「在悲傷的起伏浪潮裡、艱難跋涉時, 重新開始讓我學會寬以待己。」 美國詩人亞麗珊卓.艾里常在IG分享「自我成長」、「身心健康」等主題的極簡詩, 為焦慮的網路世代注入一股溫暖、療癒的力量,逾140萬人追隨,廣受年輕族群喜愛。 然而,在成為暢銷作家之前,艾里曾陷入長達數年的人生低潮, 童年不被愛、青少年時期對自己感到自卑、工作後屢遭挫折、在眾多關係裡失去方向…… 她的種種經歷讓她不斷懷疑自己的價值,也是現代許多流離失所的心靈寫照。 艾里在本書中分享個人

的生命故事與自我療癒的技巧, 全書從「改變」、「愛自己」、「撫平傷痛」到「寬恕」,提出15個人生必經的課題, 她揭開自己曾走過哪些生命拋來的挫折,如何從更寬廣的角度來看待人生, 找到個人的立足點和歸屬感,並誠實面對屬於自我的真相── ☂關於【改變】 放手從來不是我的強項。 若我是一棵樹,我肯定會倉皇失措,擔心再也無法發出新葉。 但在我的理想世界裡,改變不會觸發恐懼,而是鼓勵凋零, 那是一種讓樹葉變得蓊鬱的自然循環。 ☂關於【愛自己】 我漸漸理解,人生中發生的某些事其實都是自己選的, 於是我決定放

自己一馬,不是從強迫他人凝視我的目光中, 而是從自我瞳孔的倒影中,看見自己。 愛自己,就是凝視著自己雙眼,深呼吸,然後說:「我看見你了。」 ☂關於【傷痛】 擁戴生命的舒適美好,並不是真實人生的寫照。 人生並不是一條筆直道路,而是一條蜿蜒崎嶇的山路, 在我們探索自我的道路上,會穿越一連串高低起伏的山巒。 ☂關於【時間】 人生並不會如我們所願, 無論我們再怎麼盼望等待,這都是改變不了的事實。 但是面對我們真正在乎的人事物,我們則可以無怨無悔地等待。 ☂關於【愛】 愛情必須是脆弱的。

對我而言,愛情一直都是一種敞開心扉的經驗, 愛情不斷改變我觀看世界和自我的方式。 愛情不必是其他幸運兒才能擁有的珍奇逸品。 「當你走在屬於自己的道路,無論身處哪種季節或情境, 讓我的文字像毯子般包裹撫慰你,帶給你共患難的歸屬感。 希望我的文字可以透過這句簡單的提示,進駐你柔軟的心靈: 你並不孤單。」──亞麗珊卓.艾里 雖然雨還會再來,但我們也能學會生命給的功課和禮物。 在雨之後,美好會如陽光般穿過積雲,包圍著你。 撐傘推薦 少女凱倫│《人生不是單選題》作者 李家雯(海

蒂)│諮商心理師 周品均│唯品風尚集團 執行長 婉昀│Womany女人迷 主任製作人 鄭如惠│「Apple's愛閱札記」臉書粉專經營者 蘇予昕│蘇予昕心理諮商所所長、暢銷作家 ──撐傘推薦 好評推薦 「本書透過療癒的文字,在面對低潮、悲傷時,帶你好好渡過一切。」──少女凱倫,《人生不是單選題》作者 「下雨的時候,如果抵擋不住雨的侵襲,就讓雨淋吧!無法在雨中跳舞,至少可以在雨中,看見自己的勇敢。淋雨,有時就是一種淨化與療癒,而你也總得在雨之後,才能清晰體悟。在雨之後,可能沒有豔陽高照,也不一定總

有彩虹相隨,但有艾里的療癒文字,與你細細作伴。將此書推薦給每一位,曾經淋雨,曾在風雨中癱軟掙扎,也在雨之後,長出堅韌的你我。」──李家雯(海蒂),諮商心理師 「療癒、愛自己,常被性別化為『女人話題』、『弱者的需要』。這本書和女人迷一樣,透過故事與方法,溫柔堅定告訴所有讀者,療癒不是因為容易受傷,而是因為特別強壯,能夠好好面對恐懼,把限制釋放。我們有力量,正走在成為自己的路上。」──婉昀,Womany女人迷主任製作人 「作者分享自己的故事,在不同的生命課題裡,如何面對挫折,改變心境,療癒自己。這些故事讓我們體會:人生永遠是一種未完待續的狀態,面對生命中的起

起落落,記得用愛凝視自己,改變突破自我,帶自己走出恐懼,為自己尋覓富饒與快樂。讓心靈時時保持柔軟,學習面對,承認、接受、感恩當下所擁有的一切。在雨之後,會有彩虹,會有更光明燦爛的豐饒。」──鄭如惠,「Apple's 愛閱札記」臉書粉專經營者 「艾里的文字很特別,在這擁擠的世界撐出一個不受時間左右的空間,讓人們可以安心地把自己放在這裡,喘息。送給疲憊的你。」──蘇予昕,蘇予昕心理諮商所所長、暢銷作家

英國雨季進入發燒排行的影片

全球氣候異常,暴雨成災,英國倫敦25日洪水淹沒平面道路,並灌入地下道;比利時24日發生數十年來最嚴重暴雨,街道形成激流沖走車輛;印度雨季釀災,目前已知百人喪生;哥斯大黎加暴雨沖刷,房屋、高速公路及社區被毀,當局緊急安置上千人。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/536885

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

#公視新聞 #即時新聞

民眾颱風、洪水風險及災害調適行為模式之研究

為了解決英國雨季 的問題,作者林昀萱 這樣論述:

臺灣位於季風區的要衝,每逢颱風及梅雨季節,低窪地區及排水不良地區容易發生淹水危機及災害,影響國民之生命財產安全。政府主管機關除了加強防災工作及教育宣導外,如能有效地掌握民眾對颱風洪水災害的調適行為模式,並能有效促發民眾的颱風洪水防災調適行為及行動,願意主動的防災,就可以達到事半功倍的效果。因此本研究主要目的為能發展出適合民眾的颱風、洪水災害調適行為模式;並希望能有效地掌握民眾的調適行為路徑,及促發行為及行動的關鍵因素,以提供給主管機關參考。本研究之「颱風、洪水災害調適行為模式」乃以「計畫行為論」為基本架構,融入由「健康風險信念模式」理論轉型來之「環境災害風險意識信念理論模式」。本研究以問卷調

查進行一般民眾為對象,問卷抽樣方式採取依比例分層抽樣,共發出1100份,有效問卷405份,有效問卷回收率為36.8%,Cronbach's α為0.929,模式透過結構方程式進行分析能有效預測調適行為,並提升對行為意向、行為及行動之解釋力。行為模式對各個項目的解釋力分別為意識74%、主觀規範及自我效能72%、行為68%、經驗65%、態度64%、行為意向61%、認知57%、行動54%,其行為模式解釋力良好。由模式研究結果得知,各面向平均數得分:以態度表現最佳 (4.00);第二為意識 (3.85);第三為認知(3.76);第四為主觀規範及行為意向(3.73);第五為反映效能(3.67);第六為自

我效能(3.49);第七為行為(3.07);第八為經驗(2.99)最後為行動(2.36)。颱風及洪水災害調適行為模式中的最主要路徑為八條:路徑1為意識→認知→行為意向→行為→行動;路徑2為認知→態度→主觀規範→自我效能→行為意向→行為→行動;路徑3為經驗→態度→主觀規範→自我效能→行為意向→行為→行動;路徑4為認知→行為→行動;路徑5為認知→意識→行為意向→行為→行動;路徑6為意識→認知→態度→主觀規範→自我效能→行為意向→行為→行動;路徑7為意識→認知→自我效能→行為意向→行為→行動;路徑8為意識→認知→行為→行動。經以上八條主要路徑,筆者歸納出有效促成颱、洪災害調適行為及行動的達成,須有效

提升意識、認知、經驗、主觀規範及自我效能五項層面,而政府要促成民眾對颱、洪災害調適的行為,經模式路徑推論可以從對於颱風、洪水災害的危機意識、防災正確的知識、有效的因應颱、洪災害演習經驗、增強對颱、洪災害預防的主觀規範及提升預防颱、洪災害之自我效能,是促使其產生積極行動、行為的關鍵因素,從以上五個面向著手以達到良好因應颱、洪災害調適行為及行動。而在各面向對行為及行動總效果值前三名分別為認知→行為(0.48)及行動(0.37)最高、第二為行為意向→行為(0.45)及行動(0.34)、第三為意識→行為(0.25)及行動(0.19),在行為與行動的總效果值也表示著認知、行為意向、意識有正向且顯著的影響

,此關聯性研究顯示出從加強民眾的知識及意識,促發民眾之行為意向引導民眾因應災害調適行為及策略,最後付出行動,此結果亦可提供政府及相關單位推廣災害調適策略或決議政策之參考。

孟買春秋:史密斯夫婦樂活印度

為了解決英國雨季 的問題,作者喬伊斯,菲爾 這樣論述:

來自台灣的喬伊斯和來自英國的菲爾,以國際記者的敏銳觸角與人文關懷,攜手寫下史密斯夫婦在印度四年的喜怒哀樂 。 印度的亙古與創新、混亂與多彩、變易與不易…… 全都在生活中體驗,交織成一段永難忘懷的孟買春秋。 外派記者怎能錯過印度? 不可思議、充滿挑戰的印度! 印度的色彩味道還有混亂, 無時無刻不挑戰你的感官情緒,讓你隨之起伏。 喬伊斯: 將近十年後這本一直在我心中珍貴角落的書,得以修訂增文再版,當年的喜怒哀樂雖不再讓我激動不已,繞樑三日卻不足以形容今日重返舊作的萬般滋味。 校對時我時而忘情微笑時而熱淚盈眶,彷彿還在那個喧囂混亂五味雜

陳的城市裡,可以聽見看見尼爾生、愛爾卡、亞莎、伊格保王子、吉米大爺、門房岡古…… 菲爾: 令人屏息的不僅僅是這個文化古國的大和多元,還有難以想像的貧窮和流浪街頭的小乞丐,而就在你為他們感到萬分悲傷的時候,一無所有的春秋百姓所展現出無比的韌性以及單純直接的快樂,又讓你會心一笑。…… 我曾告訴喬伊斯,在印度的日子就像上學,當時再怎麼恨得牙癢癢的一切,事過境遷,留下的只有美好的部分,即使不美也不恨了,就像這本書裡我們一起經歷過的故事一樣,一輩子忘不了。 真心推薦 史進德(David Schlesinger)|前路透社全球總編輯 袁韻璧|前輔大外語學院副院長 張

瑞夫|《生活在他處》作者 船橋彰|《印度以下,風景以上。》作者 盧秉承|前孟買台商會會長 魏淑貞|玉山社出版公司發行人 ──聯袂推薦(依姓氏筆畫排列) 口碑好評 喬伊斯帶著身為記者的敏銳和台灣人的熱情來到孟買,透過她生動的筆,書中的王公貴族和市井小民娓娓道出屬於今日印度的百樣生活,也讓聽故事的人,走了一趟印度之旅。——史進德(David Schlesinger) 前路透社全球總編輯 喬伊斯用她敏銳的觀察力、善感及樂於助人的心,把她住在印度四年的經驗,用極具感染力的文字,與去過或是沒去過印度的讀者分享她的《孟買春秋》。且聽喬伊斯娓娓道來她與伊斯蘭王子伊格保的

邂逅,還有更多動人的喜怒哀樂。——袁韻璧 前輔大外語學院副院長 喬伊斯的文字太有畫面了,彷彿書裡藏了鏡頭,帶領讀者穿梭印度市街、豪門院邸、雨季中的書店、板球俱樂部的青草地⋯⋯她毫不吝嗇地把你絕不會知道的孟買都寫進這妙趣橫生的春秋傳記,令我憶起印度之旅啼笑皆非卻難以自拔的時光。——張瑞夫 《生活在他處》作者 作者長達四年的孟買之行是旅者的極高待遇,喬伊斯寫的是生活在其中的「我們」,而非旅行至別處的「他們」,是給親人朋友的家書春秋,而非指證歷歷的戰國罪狀,不可思議之餘也一起跳起了華麗的印度歌舞。——船橋彰 《印度以下,風景以上。》作者 《孟買春秋》是所有遊人旅印前必讀

的生活聖經,喬伊斯以恢宏的國際觀、詼諧的筆調,深切觀察日常生活中的大小事,帶領讀者神遊印度;她的故事帶出印度真正面貌,不可思議的、可笑的、可悲的、可嘆的,隨著書中文字轉折,讓你身歷其境。——盧秉承 前孟買台商會會長 《孟買春秋》的文章,是讓我兩眼發亮的新發現!曾經是路透社記者的作者,寫在她身邊流動的人們與事物,看似日常的小紀錄,但如果從生活文化來看,卻讓我們看到豐富有趣的印度;我更喜歡的是,這些文字裡面「溫柔的人味」! ——魏淑貞 玉山社出版公司發行人

華文現代主義的旅行與變貌: 以上海、香港、南洋為路徑(1930~1970)

為了解決英國雨季 的問題,作者鄧觀傑 這樣論述:

本論文關注二十世紀三〇年代至七〇年代,華文現代主義文學於華文文學圈中的流動與變貌,意圖在已有的「西方/日本/中國」現代性地圖中,加入「南洋」與「香港」的位置。相對於西方和日本這些明顯的他者,南洋與香港是曖昧的領域,這些地區雖然不受中國政權所控制,但僑居其中的大量僑民與資源,卻不斷吸引當權者將之籠絡到「中國」之中。這些域外之地也成為中國文人接觸「現代」的通道,先是晚清以降大量中國知識精英經由香港與南洋抵達西方,許多人甚至就此滯留在當地。後1949年流離的中國文人以香港為中轉站,除了台灣之外,另一個受歡迎的避難地則是英殖民地新馬。中文現代性隨著這些中國知識精英肉身的流亡各地,形成各異的樣貌。華文

現代主義的旅行因而並未停止在中國,南洋與香港不但很早便參與了中國現代派的文學計劃,爾後又在彼此交流間演化出各自的樣貌。三地文人來往的狀況、外來與本土的辯證、現代主義在華文社群的不同發展,都是本文關注的焦點。本論文第一章緒論,確立問題意識並進行文獻回顧。第二章開始討論現代主義的「中國/南洋」之路,此部分討論的重點是位於上海的暨南大學,以及聚集在其中的南洋僑生社群。上海暨南大學是二〇年代中國唯一以華僑為招生目標的學校,成立之初便明確表示要以西方和日本殖民活動為典範,借南洋僑生之力前進南洋。然而在暨南大學的僑生也不是單向地接受這些論述,他們在暨南大學成立社團並創辦雜誌,參與上海各樣藝文活動之餘,也宣

言要「創造南洋文學」。歸返祖國的僑生在上海反而發現了自身,時間上和馬來亞作家第一次對「南洋文藝」的自我發現幾乎同步。中國與南洋借助彼此定位自身,在文學裡完成民族國家的共同體想像。此部分將以黑嬰作為討論個案。出身於印尼的黑嬰在上海留學期間寫下大量新感覺派作品,後期卻忽然轉向革命寫實主義。他因而展現出上海的南洋僑生在「中國與南洋」和「現代與寫實」的兩重矛盾,一方面試圖以新感覺手法融入上海與中國人身份中,另一方面又受到革命話語和南洋經驗的牽制。在南來北返之間,南洋一方面參與了上海現代主義的建構,另一方面也從中萌動了最初的自我意識。第三章則針對現代派的南下,探究現代主義在「上海/香港/南洋」之間的往復

,劉以鬯的經歷正是這類南來文人的典型。劉以鬯在上海出生長大,早年與新感覺派文人過從甚密,1948年後他在南洋與香港之間輾轉流離,最後才落腳香港,開始他後半生的文學工作。劉以鬯的南洋與上海經驗無可避免地滲透到他的現代主義寫作裡。在他後來的香港小說中,南洋被浪漫化為懷舊的想像,用以逼現出南來文人對香港的思考。另一方面,面對擁有中心地位的上海,劉以鬯也並非單純地排斥或擁護。藉由轉化上海新感覺派擅長的「視覺化書寫」,劉以鬯在接納上海影響的同時,又將之化為建構香港主體的方式。以劉以鬯為例,我將說明五〇年代現代主義者如何面對自身的流動,以及「本土」認同的複雜糾葛。第四章則討論1955年以降,現代主義在「香

港/南洋」之間的旅行。新馬與香港同為英殖民地,加上冷戰與美援的助力,兩地文人的互動越加頻密。不同於劉以鬯回返香港的選擇,一部分南來文人到新馬之後便定居於當地,而本文關注的重心是香港與新馬「友聯社」及其旗下的《蕉風》雜誌。在香港南來文人黃崖主持下,《蕉風》一邊經由港台翻譯輾轉引入西方現代主義文本,一邊強調本土的文學實踐,形成新馬現代主義最初的風貌。弔詭的是,黃崖雖然是新馬現代主義的重要推手,但他對現代主義的破壞性經常感到不安,其作品也大多為通俗取向。在黃崖的理解中,現代、通俗與反共並行不悖,因而呈現出另一種現代主義向度。

英國雨季的網路口碑排行榜

-

#1.嚙踝蕭l嚙編Sierra Leone

十一月至四月為旱季,五月至十月為雨季,七月至九月雨量最大,沿海地區下雨量 ... 夏普(GRANVILLE SHARPE)決定在非洲為英國解放之黑奴建一領土,於是移民到該地,建立 ... 於 news.goldtravel.com.tw -

#2.萬年來首次!「超重要洋流」最快2025瓦解「明天過後」恐成真

... 美國地區,熱帶地區的雨季改變等,電影「明天過後」的恐怖景象恐成真。 綜合美國有線電視新聞網(CNN)、英國《衛報》(The Guardian)、英國《每 ... 於 wantrich.chinatimes.com -

#3.英國的雨季?! - macaca1123的部落格- 痞客邦

話說最近(其實是今天)我們這開始下雨惹!!! 原本想說英國天氣那麼好怎麼可能會有雨季這東西? 想不到呀想不到真的是有阿!!! 還下了不小! 於 macaca1123.pixnet.net -

#4.几月到英国较适合

[英國及愛爾蘭]请问六,七,八,九那个月去英国比较适合?爬文后,六月开始夏天,夏天的英国是雨季吗?七和八月是旺季吗?要是八月尾大概25号过后,14 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#5.英國登山品牌的優惠價格- 飛比2023年06月比價推薦

綠野山房》3色Lowe alpine 英國AirZone Pro 35:45 透氣健行背包登山背包 ... 英國戶外登山品牌Berghaus Gore-Tex 外套,雨季來臨,超實穿,尤其風大,無法撐傘時! 於 feebee.com.tw -

#6.全球氣候異常》 英國洪災比利時大豪雨印度雨季釀百人喪生

全球氣候異常,暴雨成災,英國倫敦25日洪水淹沒平面道路,並灌入地下道;比利時24日發生數十年來最嚴重暴雨,街道形成激流沖走車輛;印度雨季釀災, ... 於 news.pts.org.tw -

#7.雨季連年落空肯亞全國祈雨向神求助 - 經濟日報

東非與非洲之角(Horn of Africa)地區預計迎來連續第6個缺雨的雨季,肯亞總統魯托(William Ruto)... 於 money.udn.com -

#8.雨季也優雅!王妃的雨天時尚這樣搭 - 熱門新訊- 自由時報

英國 百年工藝品牌Barbour,多年來以防風防水的油布夾克聞名全球,更憑著嚴謹 ... 之一,搭配新推出的Barbour Primrose 雨靴,雨季也能優雅漫步街頭。 於 market.ltn.com.tw -

#9.散文組第二名白色雨季

這讓我想起來,上一次我們去洛杉磯時,一起去電影院看的一部片子,TheEnglishPatient。幾個月後在台灣上映時翻譯成『英倫情人』,不過你堅持稱它為『英國病人』的電影。( ... 於 www.scu.edu.tw -

#10.雨季穿搭不用太燒腦!Barbour超值「良方」全套打點

英國 百年生活風格服飾品牌Barbour對應濕雨天氣向來有完備的「全套」招數,從防水透氣外套、風衣和雨靴一應俱全,設計細節實用到位也兼顧時尚風格, ... 於 tw.nextapple.com -

#11.暖化繼續增溫印度雨季規模將擴大– CSRone 永續智庫

英國 雷丁大學科學家安德魯•特納也認為,「這次結果也支持稍早研究的結論,就是在溫室氣體增加情況下,印度雨季降雨量將會增加。」. 於 csrone.com -

#12.雨季,不如介紹下英國室內遊樂 - YouTube

位於Manchester 同Blackpool中間的Preston (PR15LX) 有一個室內吹氣彈跳場Wacky World https://www.wackyworldparks.com. 於 www.youtube.com -

#13.英國潔滿490出貨專區 - PChome 24h購物

PChome 24h購物 · 爆殺單品▻熱銷搶購 · 下殺5折起▻BE BIO · 推薦▻防蚊驅蚊系列 · 滿額送3%P幣▻一滴淨 · 推薦▻抗菌抗敏5折起 · 超省▻箱購免搬送到家 · 雨季▻防霉除苔推薦. 於 24h.pchome.com.tw -

#14.商品分類頁- iOPEN Mall

英國 空運極度乾燥防水後背包Superdry Neotarp 二波人氣強勢回歸 ... B005|韓版背包專用防雨罩雙肩包背包雨衣機車墊防塵罩30~40L中號通用雨季. 於 mall.iopenmall.tw -

#15.雨季時尚搭:連降暴雨沒鞋穿?英國人告訴你雨靴這樣搭最時髦

近日,全國各地連降暴雨,辦公室的姑娘們一大清早就在抱怨,下雨天想穿美美的高跟鞋出門簡直是個大難題。姑娘們不要著急,小面小編就幫你支支招, ... 於 lady.people.com.cn -

#16.【VERTEX】英國貴族正統經典風衣(黑色/粉色) - 東森購物

【VERTEX】英國貴族正統經典風衣(黑色/粉色). 1; 2; 3; 4. 銷售品號:963564278. 防潑水雨季推薦款. 【VERTEX】英國貴族正統經典風衣(黑色/粉色) ... 於 www.etmall.com.tw -

#17.雨

對於一個長期生活在熱帶地方的人來說,英國的季節真的不明瞭。雨季雨季,我覺得這裏從不適用,因著它無論春夏秋冬都下雨。陰霾飄來時,厚厚的一層忽然 ... 於 medium.com -

#18.倫敦到約克夏 - jktfdsa.online

世界文化遺產羅馬浴場/新月樓廣場倫敦近郊景點英國約克住宿我自己是把約克當作我從倫敦至愛丁堡的 ... 而且香港的雨季剛好與倫敦相反,集中在夏季。 於 jktfdsa.online -

#19.(台灣未發行) 雨季將至(Before the Rains)--------印度英國人民間 ...

這部片的劇情大綱------故事背景是三十年代的印度喀拉拉邦(Kerala),一名英國人亨利莫爾斯(Linus Roache飾)來到當地,想要在南印度修築一條道路, ... 於 d5f6h.pixnet.net -

#20.英國皇室認證、雨季必備Barbour油布外套 - y10242401的部落格

1894於英國創立的Barbour,以獨家油布材質,防風、防水、耐用,聞名全球,受到英國皇室與時尚界圈的愛用。特別是防水這部分很適合台灣陰晴不定潮濕的 ... 於 y10242401.pixnet.net -

#21.2020《雨季的美麗與哀愁》 One Day in Ashadh - EX-亞洲劇團

本劇創作背景是印度脫離英國殖民獨立建國時期,被譽為印度首部現代劇作,為家喻戶曉的經典作品。詩人Kalidasa是真有其人,素有「東方莎士比亞」美稱。 於 ex-theatreasia.com -

#22.英国的雨 - 中国侨网

说是秋天,说是雨季,其实都不准确。因为英国的气候交替实在不明显,季节与季节的划分几乎就在眨眼之间,四季虽有,但那是教科书上 ... 於 www.chinaqw.com -

#23.有影》杜蘇芮颱風威力有多大?強風暴雨直撲菲律賓,最新災情 ...

「超級颱風」杜蘇芮將在今(25)日晚間從菲律賓北部登陸或擦肩而過,強風、大雨伴隨雨季,已在當地釀成災情。圖為2018年「山竹」颱風侵襲菲律賓,多處 ... 於 www.storm.mg -

#24.臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台

肯亞的雨季集中在每年3-5月,這段時間的降水量對農夫與畜牧業者極為關鍵。 ... 根據英國咖啡協會2017 年統計,英國人每天能喝下9,800 萬杯咖啡,而該 ... 於 tccip.ncdr.nat.gov.tw -

#25.【英國季節特色】最詳細四季月份氣溫降雨、必去慶典都在這!

春季到來意味著新的季節開始輪轉,英國的春天從三月開始,一直持續到五月底。當地天氣從冬季的寒冷多雨,逐漸變得溫和宜人。至5 月底,英國氣溫開始回暖。隨著天氣轉暖, ... 於 esence.travel -

#26.倫敦氣候- 維基百科,自由的百科全書

... 約為1600小時,與大多數北歐國家首都相當。與英國大部分地區一樣,倫敦的氣候也是由高緯度大西洋向岸流所產生,從海洋的氣流帶來了濕潤、涼爽的空氣和經常性多雲。 於 zh.wikipedia.org -

#27.雨季防水大作戰 - 黎陽戶外用品

... Renomme 瑞樂美 · RHINO 犀牛 · RAB 英國 · SALEWA 沙樂華 · SOLEIL 台灣 · SALOMON 法國 · SEA TO SUMMIT 澳洲 · SNOW TRAVEL 雪之旅 · SOTO 日本 · SOFSOLE 美國 ... 於 www.gosunrise-outdoor.com -

#28.RESTRAP 英國RACE Frame Bag 空力車架包3L 輕量化反光 ...

【RESTRAP】英國RACE Frame Bag 空力車架包被設計為耐用且輕便的包,適合超長距離騎行、Audaxes 和比賽. 於 www.96cycling.com -

#29.Buha'er zhi (Bokhara) - Google 圖書結果

... 餘皆傷病相繼旣克艾報等城移病卒休養其間復攻擺古河口之悉林工塲與葡萄牙人所築之舊堡悉取之十月又取馬爾達般省隸於英國雨季旣過緬廷懼英軍之深入徵鎮守阿拉干之長 ... 於 books.google.com.tw -

#30.多米尼克(Dominica) - MoneyDJ理財網

多國氣候具熱帶海洋氣候特徵,每年一至四月為乾季﹐七月至十月為雨季,六至十 ... 多米尼克的經濟依賴農業,主要出口產品是香蕉,並以英國為主要出口 ... 於 www.moneydj.com -

#31.雨季之後愛來了 - 博客來

書名:雨季之後愛來了,原文名稱:A Well-Tempered Heart,語言:繁體中文,ISBN:9789866385681,頁數:288,出版社:天培,作者:揚-菲利浦.森卡,譯者:趙睿音, ... 於 www.books.com.tw -

#32.KNOMO 雨季對策85折,本月主打,男包,鞋包箱 - momo購物網

【KNOMO】英國Troon 13 吋英倫復古單肩側背包(黑色). $ 2,592 折價券 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#33.氣候變遷之衝擊—台灣水環境的變化與對策/陳伸賢 - 經新聞

由於極端氣候影響,全球氣溫頻創新高,英國2022年7月首度出現攝氏40度氣溫, ... 另一面則是水太多, 2022年巴基斯坦雨季驚人,受災災民3400萬人, ... 於 www.economic-news.tw -

#34.前往曼徹斯特的高速列車: 英國留學隨筆| 誠品線上

曾獲中興湖文學獎、全球華文閱讀文學獎及愛智文學獎等獎項,著有詩集《彎雨季》,並經營臉書粉絲專頁:台灣女孩留學故事在英國。興趣是冥想、煮飯、旅遊,曾旅行三十 ... 於 www.eslite.com -

#35.英國的雨季是哪幾個月英國雨季是幾月份

四季,1到3月春季,4到6夏季,7到9秋季,10到12冬季,但是由於英國維度比較高,整個氣候又受到北大西洋洋流的影響,那麼整個四季當中夏季的高溫的時間比較 ... 於 www.doknow.pub -

#36.【首爾自由行】2023韓國自由行行程推薦花費!五天首爾旅遊 ...

雨季 :降雨量集中在6-8月,7-8月則是首爾梅雨季。 旺季:一年四季都旺,4-5月賞櫻季、10-11月賞楓季尤其熱門,不過不到人擠人,放心吧。 於 bobby.tw -

#37.英國機票✈️便宜來回英國機票優惠及廉航機票|Trip.com

Trip.com 提供便宜英國來回機票,提供各航空公司飛往英國機票優惠,讓你以最便宜價錢從出發 ... 有時可達35°C;而冬天明顯比台灣冷,溫度約0~5°C,且11 至1 月為雨季。 於 tw.trip.com -

#38.英国旅游什么时间去最好?我来告诉你吧

英国 的全年平均气温比较稳定,不冷不热,一般在摄氏二十度左右徘徊。多数英国人出门前都喜欢随身携带一把伞,因为英国的雨水比较多。在英国,降雨量是根据 ... 於 www.senseluxury.com -

#39.駐地生活資訊- 駐清奈臺北經濟文化辦事處Taipei Economic and ...

二)清奈歷史文化介紹清奈在改名前為馬德拉斯(Madras)。18世紀末,英國人將泰 ... 月至隔年3月受東北季風(Monsoon)影響,為乾季,6月至8月受西南季風影響,為雨季。 於 www.roc-taiwan.org -

#40.資助兒童- 國家介紹 - 世界展望會

... 當時被擄的西非奴隸大都是從獅子山轉運的。1787年,一群來自英國從事解放黑奴的 ... 每年的5-12月為雨季,11-4月為乾季,屬熱帶氣候,海岸地區年降雨量可多達約195 ... 於 www.worldvision.org.tw -

#41.下雨天腳的時尚也要有對策!5 大雨季必收鞋款品牌推薦 - Shipgo

Hunter 雨靴想必大家一點都不陌生,超過百年的英國蘇格蘭經典品牌,不僅兼具功能性、舒適度,還能輕鬆穿搭就非常的時尚有型,Hunter 靴款提供很多選擇,Chelsea Boots ... 於 shipgo17.com -

#42.英國女王也愛用!9款雨季必備「透明系雨傘」盤點,奶油蘇打 ...

英國 女王也愛用!9款雨季必備「透明系雨傘」盤點,奶油蘇打漸層色系、唯美花瓣傘為你一掃雨天陰霾. 為綿延的陰雨天增添一點趣味。 By Tracy Lee. 於 www.harpersbazaar.com -

#43.移民會考慮天氣?破解英國天氣迷思:香港比英國更多雨! - etnet

而根據英國氣象局的數據,英國大部分地區的每年平均雨量只有600-2000毫米,比香港低得多! 至於雨季,香港全年雨量有八成來自五月至九月,夏季六月和八月 ... 於 www.etnet.com.hk -

#44.愛上有『Hunter Boots』的雨季 - La Vie

對於下雨天的穿著,愛美的女人早有一套自我的穿搭哲學。但一旦到了台灣5月的惱人雨季似乎就得投降一半,畢竟台灣雨季要讓人多狼狽就有多狼狽!好在,來自英國的百年 ... 於 www.wowlavie.com -

#45.峇里島Bali天氣|什麼季節、月份最適合去峇里島旅遊?

峇里島旅遊旺季是什麼時候?出發時間避開1點即可,也就是降雨機率最高的:雨季11-3月!其中降雨最高峰是落在1月,幾乎一整個月都在下雨,雨季除了帶來雨之外, ... 於 missslow.com -

#46.倫敦到約克夏 - kuytry.online

世界文化遺產羅馬浴場/新月樓廣場倫敦近郊景點英國約克住宿我自己是把約克當作我從倫敦至愛丁堡的 ... 而且香港的雨季剛好與倫敦相反,集中在夏季。 於 kuytry.online -

#47.雨季除濕.防潮.除臭

雨季 除濕防潮. 本區商品滿199送贈品. 2023/07/03 23:30 ~ 2023/07/31 08:59. 分類. 所有分類. 篩選. 請選擇. 排序 ... Farcent香水衣物香氛袋_小蒼蘭與英國梨. 於 www.jpmed.com.tw -

#48.[定制] 2023 年英國雨季英國製造綠松石植物雨傘 - Creema

雨季 措施2023 我真的試過用它,但是它很結實,而且它的優點是我的行李不會因為體積大而被弄濕。因為它很大,所以圖案看起來很棒。 不是現成的產品,所以搭配很多... 於 tw.creema.net -

#49.倫敦氣候:什麼時候去倫敦 | 英國下雨天數 - 旅遊日本住宿評價

本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · 倫敦氣候:什麼時候去倫敦| 英國下雨天數 · 英國⋯⋯時常下雨嗎? | 英國下雨天數 · 去英國之前,你關注過英國的天氣嗎? · 英國氣候: 當去在 ... 於 hotel.igotojapan.com -

#50.20190716 印度;雨季;熱浪 - 水利災害應變學習中心

根據印度氣象局統計,上述地區過去10天的雨量,占印度今年雨季迄今降雨總量的40%;預計未來5天,雨季將為印度東北部和比哈省帶來龐大豪雨,這將導致水災 ... 於 llc.wcdr.ntu.edu.tw -

#51.Top 100件雨季鞋- 2023年7月更新- Taobao - 淘寶

高筒防雨鞋套雨季外穿戶外加厚下雨天耐磨防水防滑神器通用鞋雨靴. 5人說“质量很好” ... F-Troupe 英國老牌出口日本小眾涼鞋雨季沙灘遊泳. 於 world.taobao.com -

#52.搜索结果_英国雨季是几月份 - 百度知道

9月至次年1月是英国的雨季,阴雨连绵。3月至6月是旱季,是英国的黄金季节,雨水少,阳光充足。7、8月和国定假日是全家出游 ... 於 zhidao.baidu.com -

#53.世界軍事百科:從特洛伊戰爭到第二次世界大戰,探究從古至今的戰爭大小事

第一次英緬戰爭的起因是18世紀末英國將其印度領地的東部邊界逐漸向緬甸推進。英國作戰計劃規定在陸上以防禦為主, ... 雨季一開始,英軍就撤退了。 5月,馬赫. 於 books.google.com.tw -

#54.英國氣候: 當去在英國 - Travel Guide

降水分佈的一年。通常是三個月,從3月至6月是最乾旱的幾個月,而從11至1月是最雨季。 於 www.travelguide-en.org -

#55.領取活動已結束 一起來看巴基斯坦洪災看到新聞附 ... - Instagram

1756 likes, 160 comments - 杜杜英文 |英文·英國留學生活·英文 ... 單字解釋▪️monsoon (炎熱的亞洲國家的)季風季節,雨季▪️glacier 冰川, ... 於 www.instagram.com -

#56.Valentino變兄妹品牌!斥巨資17億歐元收購三成股份,它會是 ...

... 度,更曾時常在Lyst排行榜上名列前茅,創意總監Pierpaolo Piccioli更在英國時尚大獎拿下2022年度設計師,下一個金雞母已經握在開雲集團的手裡了! 於 www.bella.tw -

#57.雨季必備| 邦尼育兒Pony House

(雨季特價)英國JoJo Maman Bebe 可愛小鴨防風雨外套【2-6歲】. +. 於 ponyhouse.com.tw -

#58.〔美雨季〕下雨天也不怕!英國品牌Burberry 推出「 PVC 格紋 ...

〔美雨季〕下雨天也不怕!英國品牌Burberry 推出「 PVC 格紋棒球帽」! Meihsin Apr 21. 2018. 先前JUKSY 就為各位預測今年春夏PVC (乙烯樹脂)將會成為流行趨勢,不 ... 於 www.juksy.com -

#59.英國科學、創新與技術部召開首次半導體諮詢小組會議

參考資料:GOV.UK 日期:112年8月3日文號:駐英經(112)經字第473/P200號(商情文號:第473號) 商情本文: 英國科學、創新與技術部主管技術副... 於 www.trademag.org.tw -

#60.貝里斯簡介 - Wix

全境屬熱帶雨林氣候,全年分爲旱、雨兩季,3-5月為旱季、6-11月為雨季。 ... 最後英國無奈乃決定讓貝里斯於1981年9月21日獨立以解決問題,並於同年9月25日加入聯合國。 於 nthubelizegroup.wixsite.com -

#61.jojo maman bebe 雨靴- FindPrice 價格網2023年6月精選購物 ...

jojo maman bebe 雨靴的推薦商品價格,還有更多(雨季特價)英國JoJo Maman Bebe 幼童經典素色雨靴黃色相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice 價格網讓你快速找到想要購買的 ... 於 www.findprice.com.tw -

#62.河南720澇災恐再重演! 極端暴雨近日將來襲 - Yahoo奇摩

印度也因為進入雨季,豪雨引發致命山崩,至少釀成上百人死亡,就連西歐的比利時和英國,也再度因為大雨,發出豪雨警戒。 於 tw.yahoo.com -

#63.Joseph Joseph 量杯打蛋盆7件組 - Beutii

來Beutii購買英國Joseph Joseph創意餐廚用品. 於 www.beutii.com.tw -

#64.巴西雨季致命氣候暖化是元兇 - 台灣醒報

對此,科學家指出,全球暖化導致降雨量增加以及大都市內的熱島效應,都讓人口密集的地區降雨量暴增,對人類的威脅性也隨之升高。 巴西極端降雨. 據《英國 ... 於 www.anntw.com -

#65.點解英國人唔鍾意擔遮? Why don't Brits use an umbrella?

喺落雨方面,香港全年嘅雨量有八成都係五月至九月,夏季嘅六月至八月更加係高峰。十一月至十二月嘅雨量就會較少。同英國嘅雨季啱啱相反。英國嘅雨季集中係 ... 於 www.susiewoo.com -

#66.10個理由告訴你,英國的天氣並不如你想像地那麼糟糕(更是比 ...

雖然英國其實不如人們想的那麼多雨,但如果下雨了,你大概能有100個英語詞彙來描述它:常用的如deluge暴雨, monsoon雨季, downpour傾盆大雨, drizzle細雨, ... 於 www.ef.com.tw -

#67.雨季來臨前 - 台北金馬影展Taipei Golden Horse Film Festival

雨季 來臨前Monsoon. 2019卡羅維瓦利影展/ 2019倫敦影展. 六歲那年,基特隨著父母逃難到英國,躲避故鄉戰後的動盪。三十年後,他回到胡志明市,尋找適合撒下父母骨灰的 ... 於 www.goldenhorse.org.tw -

#68.进入雨季的伦敦,能去哪里玩? - 携程旅游攻略

英国 游记攻略,携程攻略社区! 百万旅行家与驴友分享英国旅游心得、旅行玩法、游玩天数、行程路线、必去景点、美食推荐、当地特产、旅游花费等实用信息 ... 於 you.ctrip.com -

#69.胖胖星球貼紙包-雨季咖啡廳/英國旅遊

胖胖星球貼紙包-雨季咖啡廳/英國旅遊. {{SalePageIndexCtrl.SalePageCommentEntity.AvgRatingStars}} ( {{SalePageIndexCtrl.SalePageCommentEntity. 於 www.tcsb.com.tw -

#70.那些年,我追訪過的英國「凖首相」 - 端傳媒

尤其是在連綿雨季,大家或許還可以藉著撐傘收傘的時候聊幾句。 這次英國脱歐公投就恰逢雨季,我和同事結束採訪,匆匆趕到西敏寺車站。這時對面快步小跑 ... 於 theinitium.com -

#71.英國冬天不下雨- 林昕陽 - 魔鏡歌詞網

英國 冬天不下雨作詞:吳听徹作曲:吳听徹編曲:吳听徹、許逸喬、Aka Liang、陳中慧、許郁翎歇斯且底里懷盪一抹旅行丟擲出回音呢喃整疊憂鬱縱有 ... 誰習慣了每天有雨季 於 mojim.com -

#72.倫敦旅遊指南- 幫助您開始規劃倫敦之旅的實用資訊 - Hotels.com

倫敦是英國最熱門的旅遊目的地之一,我們的旅遊指南列出您所需要的重要資訊,協助您規劃行程。 ... 雖然全年任何時間都可能下雨,但雨季基本上是在1 月和11 月。 於 tw.hotels.com -

#73.不能只知道Hunter!雨季別怕盤點8個雨鞋、雨靴品牌可以購入

提到雨鞋品牌,相信大家應該對來自英國的Hunter不是太陌生,這個擁有超過百年歷史的品牌,是不少女孩在梅雨季時的必備穿搭。去年經歷代理權轉換仍沒 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#74.英国天气| 全年气温情况以及英国四季穿什么 - 英国红领巾

英国 一年四季的天气是什么样的?英国四季分别穿什么厚度的衣服最合适?这篇文章委员就给大家详细说说英国全年天气情况和四季穿衣指南。 於 www.honglingjin.co.uk -

#75.【科技抗污】英國Crep Protect Spray 納米防水噴霧雨季必備 ...

【科技抗污】英國Crep Protect Spray 納米防水噴霧雨季必備好物$188. Kenne. 夏天為大地帶來雨水,所以大家出門時要帶備雨具,不過再大的雨傘都未必可以遮擋全身,特別 ... 於 www.kennechu.info -

#76.英国几月常下雨:英国雨季是几月?带伞出门防雨 - 英国留学

英国 的雨季一般指的是秋季和冬季。严格来说,英国没有统一的雨季,不同地区的雨季时间也会有所不同。一般来说,南部地区的雨季比北部地区要短,也更加温暖 ... 於 www.ukplanking.com -

#77.駐地生活資訊- 駐聖露西亞大使館Embassy of the Republic of ...

聖露西亞(Saint Lucia)為大英國協成員並於2007年4月與我國恢復外交關係。 ... 度之間,分乾、雨兩季,元月至五月為乾季,六月至十二月為雨季,地處 ... 於 www.taiwanembassy.org -

#78.全球最佳旅遊時間》挑對旅遊季節讓你的行程體驗更加完美!

而雨季對於旅遊的人多少會產生一些不便,但泰國的雨季大多是雷陣雨,下一兩 ... 能夠同時看見百花爭豔的美麗景色,像是去英國就可以看到美麗的玫瑰。 於 www.kkday.com -

#79.英國JoJo Maman BeBe 雨靴的價格推薦- 2023年6月 - BigGo

(雨季特價)英國JoJo Maman Bebe 可愛動物樂園幼童雨靴 · $999. 降價$101. 蝦皮購物 珍妮質感選物店《嬰幼/家用品》(899). 桃園市. (雨季特價)英國JoJo Maman Bebe 森林 ... 於 biggo.com.tw -

#80.海外生存之惑:英國冷雨季- BBC 英伦网

海外生存之惑:英國冷雨季 ... 「英國的雨有一種蝕骨的力量,陰冷,潮濕,灰暗,冷雨加上暗夜,簡直要把人 ... 也有人從這雨季看出不一樣的樂趣來。 於 www.bbc.com -

#81.【2023嘉義景點推薦】嘉義一日遊!16大嘉義精選景點報你知

... 並以英國布倫海姆宮為靈感來源,華麗的巴洛克風情令人彷彿沉浸在希臘神話 ... 小編小提醒:阿里山四月~九月為雨季,十月~三月為旱季,也時常有 ... 於 www.funtime.com.tw -

#82.αυρα 英國小微風有機皂 - 瑪黑家居

設計品牌 AURA UK ; 口味. 有機天竺葵 有機英國薰衣草 有機葡萄柚x 柑橘x山雞椒 有機甜橙x英國薰衣草 有機薄荷x罌粟籽 低敏有機無香燕麥皂 ; 產地. 英國 ; 重量. 100g ; 包裝. 於 www.storemarais.com -

#83.代購【英國HUNTER雨靴】男女防水靴/雨靴/雨季必備/不滲水 ...

代購【英國HUNTER雨靴】男女防水靴/雨靴/雨季必備/不滲水一體成型/英國代購可選. $9,800. 尚無評價. 0 已售出. 較長備貨(出貨天數20天). 於 shopee.tw -

#84.雨季別怕!盤點8個雨靴品牌可以購入凱特和威廉王子都有這雙

提到雨鞋品牌,相信大家應該對來自英國的Hunter不是太陌生,這個擁有超過百年歷史的品牌,是不少女孩在梅雨季時的必備穿搭。去年經歷代理權轉換仍沒 ... 於 fashion.ettoday.net -

#85.五福旅遊Lifetour

法國英國德國瑞士荷比盧. 東歐. 奧捷斯匈巴爾幹. 北歐. 挪威丹麥瑞典芬蘭冰島. 南歐. 義大利西班牙葡萄牙希臘. 中東.非洲. 中東海灣六國. 於 www.lifetour.com.tw -

#86.【歐洲旅遊】英國倫敦自由行!機票、住宿、景點推薦懶人包

適合到英國旅遊的月份以4月~9月最佳,春暖花開、天氣佳,且日照時間較長,有較充足的時間可以待在戶外,剛好能也避開英國雨季。 於 blog.settour.com.tw -

#87.兩隻小豬的英式生活- 英國天氣-冬天雨季著咩好? #防水鞋#風褸...

上年剛剛到埗,未適應英國天氣,英國冬天係雨季,風很大、霧很濃,但英國嘅雨季同香港唔同,唔會好似香港咁一落就落到紅/黑雨,通常落一陣又會好天出 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#88.【倫敦時裝週】Hunter踏雨開秀推出全方位雨季穿著 - ELLE

英國 百年雨靴品牌Hunter首次登上倫敦時裝週,在2014秋冬秀中展示由Alasdhair Willis職掌設... 於 www.elle.com -

#89.1898:一個英國女人眼中的中國 - Google 圖書結果

從關於漲潮的所見所聞來看,我更傾向于西南雨季雲南支流的漲水比這些地區的積雪融化更重要,那些積雪可以從峨眉山巨大的懸崖上望見,那是世界上最為壯麗的奇觀之一——長年 ... 於 books.google.com.tw -

#90.英國RED FOOT 摺疊雨靴黑色霧面秋冬雨季的好同伴真品

在新北市(New Taipei),Taiwan 購買英國RED FOOT 摺疊雨靴黑色霧面秋冬雨季的好同伴真品. 36號(23) 8-9成新穿過2次內刷毛溫暖版型修長好看好搭於靴中找到最棒的交易! 於 tw.carousell.com -

#91.英國留學-天氣衣著篇 - 德毅國際文教

英國 的春天,氣溫在9-24度間,建議穿著薄長袖搭配夾克及長褲 ;夏天的 ... 著有詩集《彎雨季》,並經營臉書粉絲專頁「台灣女孩留學故事在英國 I am ... 於 www.distinct-education.com -

#92.倫敦到約克夏

世界文化遺產羅馬浴場/新月樓廣場倫敦近郊景點英國約克住宿我自己是把約克當作我從倫敦至愛丁堡的 ... 而且香港的雨季剛好與倫敦相反,集中在夏季。 於 hanfrt.online -

#93.利兹的氣候、每月天氣和平均溫度(英國) - Weather Spark

利兹的每日降水機率 ; 雨, 9.1 天, 7.0 天, 7.6 天, 7.1 天 ; 雨夾雪, 0.5 天, 0.3 天, 0.2 天, 0.0 天 ... 於 tw.weatherspark.com