董 氏 基金會 老年憂鬱症的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦葉雅馨戴怡君黃嘉慈黃苡安李碧姿鄭碧君寫的 給照顧憂鬱和失智長者的你 和和田秀樹的 他是憂鬱,不是失智了:老年憂鬱症,難以察覺的心病(二版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自大家健康雜誌 和仲間出版所出版 。

國立臺北護理健康大學 護理研究所 張淑芳所指導 林香君的 探討門診衰弱男性長者之生理指標、認知狀態、社區參與及憂鬱之相關研究 (2019),提出董 氏 基金會 老年憂鬱症關鍵因素是什麼,來自於男性衰弱症、生理指標、認知狀態、社區參與、憂鬱症。

而第二篇論文國立中正大學 成人及繼續教育學系碩士在職專班 胡夢鯨所指導 黃馨誼的 台南市社區高齡者參與音樂舞蹈及繪畫課程對其人際網絡之相關研究 (2019),提出因為有 高齡化、延緩老化、非藥物療法、人際網絡的重點而找出了 董 氏 基金會 老年憂鬱症的解答。

給照顧憂鬱和失智長者的你

為了解決董 氏 基金會 老年憂鬱症 的問題,作者葉雅馨戴怡君黃嘉慈黃苡安李碧姿鄭碧君 這樣論述:

★一本提供給「憂鬱和失智長者照顧者」的指南書★ 本書採訪多位在不同情境下陪伴憂鬱症或失智症長者的照顧者,包括照顧沒有病識感且拒絕就醫的媽媽;卡在照顧爸爸和女兒間,左右為難的三明治照顧者;親子關係疏離,努力用理性支撐照顧責任的女兒;沒有親屬關係卻不吝協助的照顧者;需同時照顧生病雙親,手忙腳亂卻轉而珍惜陪伴時光的孝子等,以個人經驗分享陪伴歷程,並由專家針對陪伴者會面臨的問題,從生活及心理照顧層面分別給予建議。 本書蒐集國內外文獻,摘錄近期研究內容,介紹憂鬱症及失智症的症狀、治療方式及促進老年心理健康的建議。同時提醒照顧者覺察身心變化,了解照顧倦怠3個階段可能有的反應,提供數種讓照顧

者能自我檢視情緒的工具及求助資源。 台灣60歲以上者約有31萬人罹患憂鬱症,而2018年底失智症人口已超過28萬人,為提供照顧者正確資訊、介紹兩種疾病如何辨識、治療與照顧。本書採訪多位照顧者,並由老年醫學與精神科專家、心理學家針對陪伴者會面臨的難題,給予建議及求助資源,讓陪伴者學習在照顧過程保有正向力量、紓解壓力,避免陷入照顧倦怠的漩渦。 本書特色 1. 真實案例分享,介紹憂鬱症或失智症長者之照顧者遭遇的難題及需求,由專家解惑。 2. 專家提供與罹病長者溝通的技巧,改善照顧時遇到的障礙。 3. 提供照顧者壓力自我檢核、憂鬱情緒量表等測量工具,步驟式建議,幫助照顧

者檢視情緒、壓力及學習紓壓。 4. 收錄國內外近年與老年憂鬱症、失智症相關的研究,另提供求助資源名單。 5. 提供自我照顧的五個方法,照顧者可學習建立自己的喘息時間與空間。 暖心推薦 李龍騰(台灣老年學暨老年醫學會理事長) 唐從聖(全方位藝人) 郭慈安(中華民國家庭照顧者關懷協會理事長) 譚艾珍(知名資深藝人) 作者簡介 大家健康雜誌 《大家健康》雜誌是國內知名的專業醫療保健雜誌,除了雜誌發行外,出版不少與醫療保健、心理勵志、公共衛生、運動生活等類別的優質好書。近期出版的《退休前必修的12堂課》、《退休,任性一點又何妨》、《幸福樂齡:高年級的人生課

》、《老年憂鬱不是老化》、《擊退乳癌》、《男人的生命腺:攝護腺癌診斷與治療》、《蔬食好料理》等書,均是通路、讀者口碑推薦的暢銷好書。 《大家健康》雜誌編輯團隊,秉持用心製作每一本好書的理念,讓讀者從「悅」讀中,耕耘自己身心靈的健康。 ☼大家健康雜誌網站:www.healthforall.com.tw ☼大家健康雜誌粉絲團:www.facebook.com/healthforall1985 審訂者簡介 陳質采 衛福部桃園療養院兒童青少年精神科醫師 出版序—照顧,是必修課題 聯合出版序—同舟共濟,與你同行 推薦序—開口求助,別硬撐 1 陪伴路迢迢,但能期待

不一樣的景致 1-1接受不完美,換個方式也能解決 1-2當他不再是自己熟悉的那個人 1-3沒有病識感又拒絕就醫,該拿他怎麼辦? 1-4身為「三明治」照顧者的左右為難 1-5老友相伴,失智不孤單 1-6親子關係疏離,用理性支撐照顧的責任 1-7雙親皆病,水深火熱轉而珍惜感恩 2 憂鬱和失智知多少 2-1憂鬱症和失智症,長者心理健康的兩大威脅 2-2交錯影響的憂鬱、失智和其他疾病 2-3抗憂鬱降失智,治療有方法 2-4更貼近需求的照護 3 不讓自己陷入負面情緒的漩渦 3-15個方法好好安頓身心 3-2避開照顧地雷,減少衝突 4 我不知道怎麼「伴」 4-1老年憂鬱還是失智難覺察? 4-2

照顧上的難題 編輯後記 附錄 1 憂鬱與失智疾病近年相關研究 2 情緒檢視工具 3 老年憂鬱與老年失智線上資源 出版序 照顧,是必修課題 張博雅(董氏基金會董事長) 隨著醫學科技的進步與發展,人類平均壽命越來越長,內政部公布2020年簡易生命表中顯示,台灣民眾的平均壽命已達81.3歲(男性78.1歲,女性84.7歲)。然而,不可避免的,高齡者的生理與心理狀態會隨著年紀增長而逐漸退化;依據國民健康署的調查,台灣65歲以上人口,超過八成患有一種以上的慢性病,近三成則認為自己的身體與心理健康狀況不佳。董氏基金會2016年調查資料顯示,71〜80歲老年人有明顯憂鬱情緒,需專業協助

者達12.4%。於2020年進行的調查也發現,年齡愈長的銀髮族,愈不快樂的比例較高,對目前生活環境滿意度也較低。 董氏基金會長期推動憂鬱防治工作,自2016年起加入老年憂鬱防治宣導議題,提供各式促進老年心理健康方案及教材資源;除了持續提醒中、高齡者要活化身心健康,也著重教育年輕族群學習關懷長者,例如舉辦照片、文章等募集比賽、老化體驗課程等,引導民眾透過活動參與,體驗長者因為功能退化所造成的不便與身心健康的影響,讓參與者練習換位思考,更能同理長者的情緒。 然而,除了同理與學習如何照顧生病的長者,照顧者本身情緒狀態也非常需要關注,需要為他們應援。根據中華民國家庭照顧者關懷總會資料顯

示,全台灣約有114萬名家庭照顧者,照顧對象包括失能、失智、身心障礙者。隨著高齡化、少子化,家庭照顧者面臨的壓力與挑戰也越來越大,常常一人得身兼數職、照顧多位生病的長者;由於照護需求負擔過重,又背負著必須妥善照顧的期望,照顧者很容易產生照顧倦怠,甚至罹患所謂的〔照顧憂鬱症〕。 從預防重於治療的角度而言,教育民眾學習〔照顧的議題〕實為必要。因為平均壽命的延長,每個人都可能經歷照顧他人的過程,不論是年紀小或是中、老年後才發生;過程可能短、也可能長,面對的疾病可能是單純的、也可能是複雜的,不論是面臨到甚麼情境,照顧的模式及要面對的問題可能大同小異;而面對未知,才會心生恐懼、不安,如果提早預備

,就能減少面臨照顧實境時的壓力,避免找不到解決的頭緒,也能更快找到有效與適合的資源。 因此,寶佳基金會與我們合作出版《給照顧憂鬱和失智長者的你》,內容中所描寫的故事是很多人的寫照,照顧者可以從閱讀中發現自己並不孤單,也提醒家庭照顧者,千萬別悶頭做到自己燃燒殆盡;有時,不妨降低自己的標準,適時開口求助,可以解決很多事情。 希望藉由本書的出版,讓民眾普遍了解:不論現在是多大年紀,我們每一個人都需要學習及提升對照顧議題的認知。照顧,是必修的課題,且讓我們都及早預備這個利己利他的大課題。 避開照顧地雷,減少衝突諮詢/蔡佳芬(台北榮總老年精神科主任)文/黃苡安 ____________

_________________________________________________ 要成為照顧者,須先了解憂鬱症及失智的症狀、以及照顧時有哪些地雷要避開,以免未來衝突不斷,更避免讓自己成為下一個被照顧者。_____________________________________________________________ 「當氧氣罩落下,先幫自己戴上,再為身旁的小孩戴。」 如同這段機艙廣播,在照顧憂鬱及失智長者前,請先安頓好自己的身心,才有餘力照顧他們。 台北榮總老年精神科主任蔡佳芬的診間,經常同時看兩名患者,一位是失智長者,一位是照顧失智者照顧到很憂鬱的家屬。她表示,「失

智症照顧者有很高比率是憂鬱族群,且東西方國家皆然,這樣的結果令人心痛。」因此在成為照顧者之前,最好先了解憂鬱症及失智症有哪些症狀?照顧時應避開哪些地雷?將有助於減少衝突,避免自己成為下一個被照顧者。 先要了解疾病症狀,期待值要合理 失智症目前沒有藥物可治癒,不管再怎麼努力,只會愈來愈退化,照顧者期待越高,一定越挫折,而且容易與失智者發生衝突。例如有些家屬省吃儉用,花很多錢讓長者去做復健,長者卻不想動,家屬於是情緒爆炸,明明很愛他,卻破壞了彼此的關係。 而憂鬱症是情緒走不出來,「你要加油!」「想開一點!」這些鼓勵的字眼,在患者聽來,意思是「你都嫌我不好」。雖然動機是好意,但方法不對,要練習不要踩

到這些小地雷。建議照顧者用邀請、開放式的對話,「我們一起去吃點東西。」「要不要去走一走?」傳達願意幫忙、陪伴、我們等你、不急的訊息。 陪伴憂鬱長輩,應表達同理、知道他現在很不舒服,避免用過度正向思考或含有評判的態度,他會覺得不被了解。

探討門診衰弱男性長者之生理指標、認知狀態、社區參與及憂鬱之相關研究

為了解決董 氏 基金會 老年憂鬱症 的問題,作者林香君 這樣論述:

背景:研究指出衰弱症的老年人比無衰弱症老人更易有罹患憂鬱症風險。憂鬱症不僅容易導致老人失能、延長慢性疾病治療時間,甚至增加併發症與死亡率。有鑑於過去少有研究針對門診男性,進行衰弱症與憂鬱症相關性探討,故本次將加以研究及分析。目的:探討門診男性衰弱症長者之基本屬性、生理指標、認知狀態、社區參與對憂鬱症之預測性。研究方法:研究採橫斷式(cross-sectional)研究設計。以立意取樣,針對台灣北部某教學醫院內科門診進行問卷收案,共收案190位男性長者。資料收集包含基本屬性、生理指標、認知狀態、社區參與程度及憂鬱症評估。研究資料以SPSS 25.0 電腦統計軟體建檔,採用描述性、t檢定、單因子

變異數分析(One-way ANOVA)及多元線性迴歸統計分析。結果:本研究共收案190人。研究結果顯示,男性衰弱症長者在年齡(t=0.16, p< .05)、住所(F=5.36, p< .05)、收入(t=2.09, p< .05)、自覺健康狀態(t=15.10, p

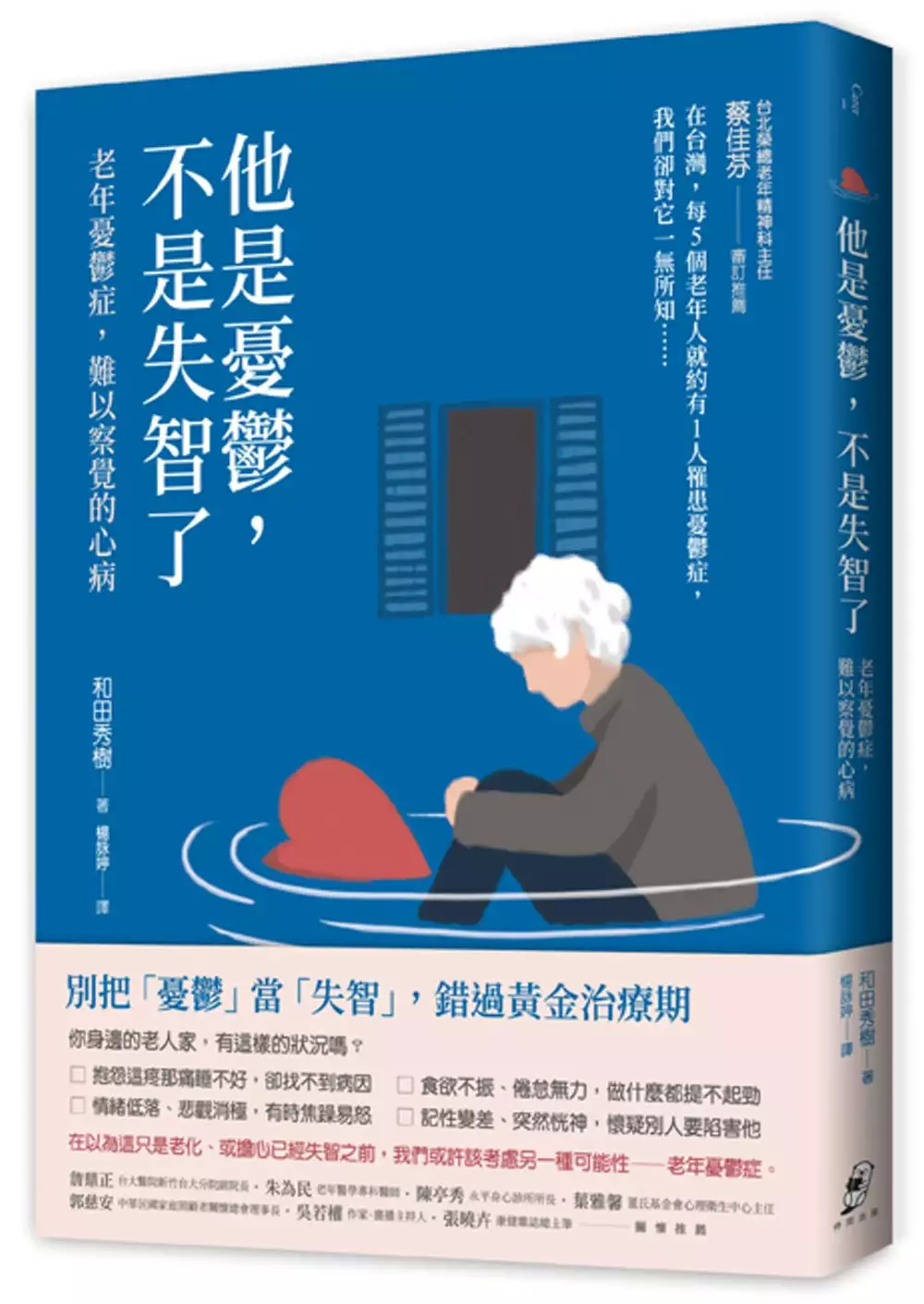

他是憂鬱,不是失智了:老年憂鬱症,難以察覺的心病(二版)

為了解決董 氏 基金會 老年憂鬱症 的問題,作者和田秀樹 這樣論述:

別把「憂鬱」當「失智」,錯過黃金治療期 在台灣,每5個老年人就約有1人罹患憂鬱症, 我們卻對它一無所知…… 台北榮總老年精神科主任 蔡佳芬 審訂推薦 【你身邊的老人家,有這樣的狀況嗎?】 ◎抱怨這疼那痛睡不好,卻找不到病因 ◎食欲不振、倦怠無力,做什麼都提不起勁 ◎情緒低落、悲觀消極,有時焦躁易怒 ◎記性變差、恍神散漫,懷疑別人要陷害他 →「上了年紀都會這樣吧,這也沒辦法……」 →「不會是失智了吧,這該怎麼辦?」 在以為這只是老化、或擔心已經失智之前, 我們或許該考慮另一種可能性——老年憂鬱症。 會老是自然,但憂鬱不該是應然。 老

年憂鬱因症狀近似老化、失智,而常被忽視或誤解, 讓我們開始認識它、發現它,幫助身邊的長者穿越情緒黑潮, 這不只是為了他們,也是為了我們自己。 相較於失智,憂鬱是盛行率更高、也很容易造成失能的老年病症。 老年人的自殺死亡率高居各年齡層之冠,約為一般人的2倍,而且和憂鬱密切相關; 失智症常會併發憂鬱,老年憂鬱若未妥善治療,也可能成為失智症的前兆。 老年憂鬱症的主要成因, 是大腦老化的〈生理因素〉和承受失落體驗的〈心理因素〉交相作用所致, 只要及時給予適當的生理與心理治療,病況就會明顯改善。 老年精神科專業醫師和田秀樹,詳盡說明老年憂鬱症的身心病因和判別症狀,

並將其和失智、譫妄等老年認知障礙進行解說比較, 同時提供主要的治療方法和預防知識。 在「老老照護」漸已成形的台灣社會, 對於老年憂鬱症患者,以及擔負照顧責任的配偶伴侶或中壯年子女, 本書都希望給予必要的支持與指引, 為打造更友善的醫療、照顧和生活品質而努力,共創無憂老後。 【關於老年憂鬱症,你必須知道的事】 ◎老年人不只會失智,也會憂鬱,只要開始老化,人人都是憂鬱症預備軍 ◎老年憂鬱常以身體不適的症狀表現,也會有妄想、記憶衰退等認知障礙症狀 ◎老年憂鬱會引起「假性失智」,同樣是健忘,失智與憂鬱的差別在於「病識感」 ◎老年憂鬱症對患者和照顧者的身

心考驗,比失智症更為嚴苛 ◎只要運用得當,藥物治療對老年憂鬱多有良好效果,無須抱持偏見與恐慌 【預防老年憂鬱症的基礎知識】 ◎現在的老年人都比想像中年輕,不要輕易將憂鬱症狀概括為老化現象 ◎「忍耐」會使人老化,無論幾歲都要誠實面對自己的欲望 ◎人際往來、照顧孫子、通訊軟體……讓老人家保有「現在還能做的事」 ◎放下二分法思考和滿分主義,訓練自己容許灰色地帶的存在 ◎享用美食,可預防情緒老化;保養臟器,對容貌和大腦都有助益 ◎散步、運動、曬太陽,有意識地養成增加血清素的生活習慣 ◎收集醫療資訊做好準備,找到「心靈的家庭醫師」…… 本書特色 ◎台灣少見的

【老年憂鬱症】醫療保健專書 老年醫療書籍多聚焦於失智症或抗老化防治,本書則為理想的入門讀本,呼籲大眾對於老化造成的幽微心理衝擊,有更正確的認知、更敏銳的察覺。 ◎理性專業的解析中兼具人性化的照護思考 作者論理清楚明確、文筆平易近人,除針對老年憂鬱症的防治完整說明,也適時表達對高齡者身心照護的務實觀點和醫者關懷。 ◎對於老年醫療與老人心理,我們都需要重新認知 時代進步延緩了身心老化,我們對老人的認知卻仍框限於刻板印象。即使已步入人生最後階段,老年人仍應享有肯定自我的生活權利與尊嚴,本書給予的提醒,讓我們在面對老化、與長者相處、擔負照顧工作時,都能以更貼近高齡者實際需求的角

度來思考。 【治療老年憂鬱症的實用資訊】 ◎老年憂鬱檢測量表:www.depression.org.tw/detection/index_06.asp ◎董氏基金會老年憂鬱防治資訊:www.happyaging.tw ◎家庭照顧者支持性服務資源地圖:carersupport.com.tw ◎求醫科別:全國各醫療院所精神科、老年精神科、身心科(若長輩抗拒看精神科,可先以失眠、腦力減退等身體症狀到家庭醫學科、老年醫學科門診掛號,與醫師溝通長輩狀況,必要時再做轉介) 關懷推薦 詹鼎正 台大醫院新竹台大分院副院長 朱為民 老年醫學、安寧緩和專科醫師 陳亭秀

永平身心診所所長 葉雅馨 董氏基金會心理衛生中心主任 郭慈安 中華民國家庭照顧者關懷總會理事長 吳若權 作家、廣播主持人 張曉卉 康健雜誌總主筆 ◎老年期追求的,不只是延長生命的長度,而是維持良好的生活品質。讓我們從醫療老年憂鬱症著手,關注老年人的身心靈全面向,了解憂鬱對其他身體疾患的影響,同時也支持並關懷他們的照顧者,在銀色浪潮中,守護那粼粼波光。——台北榮總老年精神科主任 蔡佳芬 ◎在老年人最常見的「失智症、譫妄症、憂鬱症」這3D疾病中,憂鬱症可能是最難被察覺的。本書以平易近人的方式讓我們認識老年憂鬱症,提早為老年人生多一份準備。——老年醫

學、安寧緩和專科醫師 朱為民 ◎從事基層精神醫療多年,發覺很多民眾對老年憂鬱症的了解都不夠,以致延誤了就醫。真心推薦大家閱讀本書,對家中的長者給予更適切的理解與照顧。——永平身心診所所長 陳亭秀 ◎老年憂鬱非老化,而且與失智有很大的不同。本書提醒我們該如何幫助高齡者,不要只關注他們外顯的身體症狀,一味誤解他們對病痛的抱怨,而忽略了內在的心理疾病。——董氏基金會心理衛生中心主任 葉雅馨 ◎作者的呼籲語重心長:「晚年罹患憂鬱症,可能在離開人世前,再也感受不到幸福快樂,是人生的悲劇。」唯有更多人認識這個精神流行病,才能協助長者走出憂鬱黑潮,這本書做到了。——康健雜誌總主筆 張曉卉

◎本書提醒我們「老年憂鬱症」這個仍未受到應有重視的課題,整理了日常生活常見的情緒狀況,讓樂齡者本人或周遭的親友按文索驥,可說是誠意堅實的居家必備良書。對老人醫護而言,努力保持心情愉快,是超越科學因果的王道,當年輕一代已把身心症狀視為日常的一部分,老人的心理症狀也應當受到去除污名的正視。——Openbook閱讀誌書評 讀者佳評 ◎我是老年憂鬱症患者的家屬,這本書好讀又發人深省,讓我用更客觀的角度看待自己及生病的親人,比起以前獨自盲目摸索,如今我對事實有更清晰的理解,身心也更為放鬆。 ◎罹患糖尿病的父親突然心情低落,甚至想要尋死,直到發現本書,我才驚覺他可能得了老年憂鬱症,立刻

帶他就醫。真心希望和我一樣為此受苦的人,都能從中得到切身的幫助。 ◎這本書讓我深感共鳴,高齡人口遭遇的身心衰退和失落,都是老年憂鬱的誘因。身處高齡化社會的我們,都必須了解老年人的心理困擾,這不只是為了他們,也是為了我們自己。

台南市社區高齡者參與音樂舞蹈及繪畫課程對其人際網絡之相關研究

為了解決董 氏 基金會 老年憂鬱症 的問題,作者黃馨誼 這樣論述:

中文摘要隨著人口老化之趨勢,我國已正式邁入高齡社會,扶養也相對提高。根據經建會統計,2060年高齡人口數相較於2011年將倍增3倍(2012)。高齡化社會儼然為趨勢,台灣將比其他國家提前捲入此風潮。人口老化帶來之衝擊除降低經濟成長、醫療成本增加、於社會層面則影響家庭結構組成及生活安排。世界衛生組織(WHO)指出「健康」之定義:健康不只是疾病或羸弱之消除,而是生理、心理及社會皆達最適化狀態(WHO,1948)。聯合國(1991)提出「聯合國老人綱領」:高齡者應有充分參與教育、文化、休閒及公民活動機會:政府亦極力推動「長期照顧十年計畫」(簡稱長照2.0),除提供高齡者疾病照顧之服務,更著重於健康

促進、延緩失能及老化。並延擬老人教育政策白皮書,提倡終身學習之重要,由此可見,社會參與及初級預防不容忽視。社會學習理論中闡述人類行為多數係經由個體學習以及環境刺激( Bandura,1961)。本研究目的係針對非藥物療法-音樂舞蹈及繪畫課程介入對於高齡者人際網絡之影響,研究對象以南部社區式據點118位長者進行調查,每週次予以2次(音樂舞蹈及繪畫課程各一次),每次40分鐘,為期三個月的活動。研究工具引用心理韌性量表中文版、正向負向情緒量表(正向情緒分量表)及社交互動焦慮量表(SIAS),研究方法將母體群分為實驗組59位及對照組59位,採描述性統計、卡方檢定、獨立樣本T檢定,相依樣本T檢定及單因子

變異數分析探討課程介入前後差異性,研究結果顯示高齡者參與課程後對其人際網絡具顯著成效,希冀本結果可提供高齡者活動設計與未來研究之參考。