財團法人第一社會福利基金會面試的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們查出實價登入價格、格局平面圖和買賣資訊

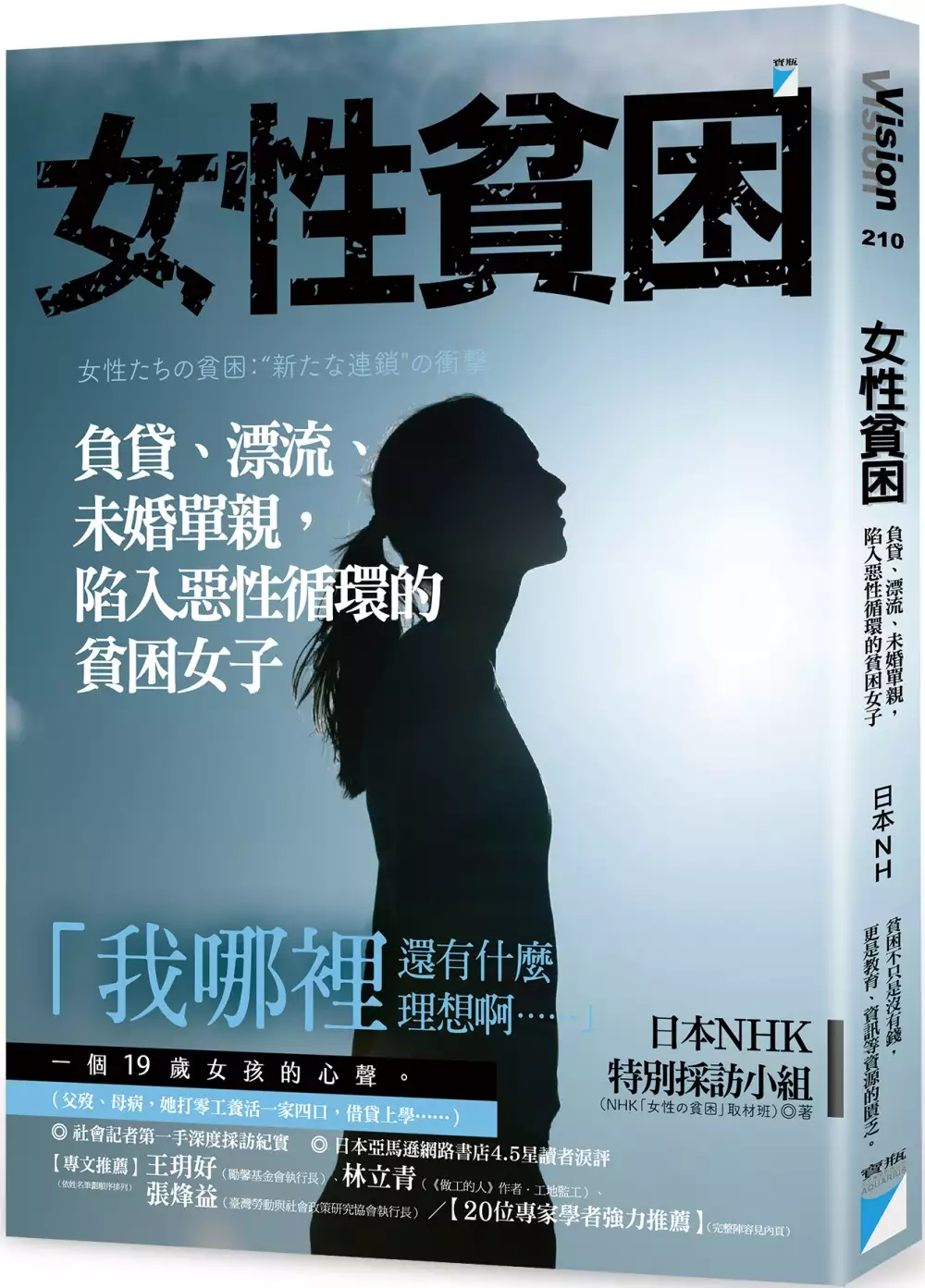

財團法人第一社會福利基金會面試的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦日本NHK特別採訪小組(NHK「女性の貧困」取材班)寫的 女性貧困:負貸、漂流、未婚單親,陷入惡性循環的貧困女子 和朱永祥的 陪他們走一段回家的路:國際志工的微小力量都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台灣就業通- 找工作-- 職缺明細也說明:財團法人 伊甸社會福利基金會(財團法人伊甸社會福利基金會). 社工員/社工師-屏中服務中心 ... 工作內容: 第一類(成人障礙者) ... 甄選方式: 筆試、面試.

這兩本書分別來自寶瓶文化 和木馬文化所出版 。

國立臺南大學 幼兒教育學系碩士班 林聖曦所指導 沈昀蓉的 一所大學幼教系視覺障礙畢業生擔任幼兒教育工作之研究 (2020),提出財團法人第一社會福利基金會面試關鍵因素是什麼,來自於視覺障礙學生、幼兒教育工作、視覺障礙者就業。

而第二篇論文國立中正大學 勞工關係研究所 吳啟新所指導 洪郁琳的 台灣個別勞資爭議處理方式之檢視─以工會角度出發 (2020),提出因為有 工會、個別勞資爭議、勞資爭議處理模式的重點而找出了 財團法人第一社會福利基金會面試的解答。

最後網站在財團法人伊甸社會福利基金會工作:員工評論 - Indeed 台灣則補充:來自財團法人伊甸社會福利基金會員工的公司點評:工資薪水,獎金福利,上班族甘苦談,企業文化,尾牙,年終獎,年假,晉升階梯和工作穩定性.

女性貧困:負貸、漂流、未婚單親,陷入惡性循環的貧困女子

為了解決財團法人第一社會福利基金會面試 的問題,作者日本NHK特別採訪小組(NHK「女性の貧困」取材班) 這樣論述:

「我哪裡還有什麼理想啊……」 ──一個19歲女孩的心聲。 (父歿、母病,她打零工養活一家四口,借貸上學……) 大學一畢業,便負債二十年的學貸女孩; 深夜拖著行李箱,茫然無依的漂流少女; 半坪小窩,蝸居逾兩年,母女三人同為網咖難民; 單親媽媽最後的生存希望,是附設免費托兒的酒店…… 這個社會,給了她們什麼樣的明天? [缺乏家庭支持、缺少穩定工作、缺席的社會支援] 她們在人生起點就被剝奪了希望。 →「貧困」,不僅是沒有錢,更是指壓榨、漠視、孤立,以及教育、資訊等各項資源的匱乏──她們身處社會底層,儘管奮力掙扎,仍難以脫困。 這些女性,可能化妝精緻,或是

穿著普通學生服,不符一般對於貧窮的想像,但其實光是最低限度地「正常」活著,便耗盡力氣。然而,她們的聲音被僵固高牆隔絕,外界聽不到,便不去看見。 ‧十六歲的漂流少女:「能活到三十歲就知足了。」(遭繼父性虐待,離家後,以援交為生。) ‧十九歲的網咖難民女孩:「無論對人生還是社會,我早已什麼也不期待了。」(母親離婚後崩潰,靠她打工養家,和同樣中輟的妹妹一天只吃一餐,寄居網咖。) ‧二十七歲的八大女子:「店裡的人和客人,像家人一樣地關心我。」(國中畢業後離家,與再婚的母親從此失聯。) ‧四十歲的單親媽媽:「我只能拿比自己慘的人來自我安慰。」(離開了家暴丈夫,獨力扶養兩個孩子,英語能力

強,卻只找得到約聘工作。) 日本平均每三名單身女性,就有一人深陷貧困。而在臺灣,女性戶長的「家戶貧窮率」高於男性戶長,女性的平均薪資卻只有男性的八成六。 這是沒有終點的惡性連鎖:家庭關係斷裂、社會資源潰敗、穩定工作無望,年輕的單親媽媽孤立無援,或是投靠更邊緣的性產業;而她們的小孩長大之後,又繼承新的貧困家庭…… 我們真的可以將所有責任都推卸給 這些默默努力的人嗎? ◎【鏡頭之外,報導團隊的嘆息】 (摘自《女性貧困》內文) ‧單親媽媽在經濟支援不足的情況下,會將貧困傳給下一代。貧困出身的孩子剛踏入社會,就已經輸在人生的起點,所以有人無論如何掙扎,也擺脫不了窮

困。──戶來久雄(NHK報導局科學文化部副部長) ‧原本應該是最發光的年紀,卻在人生的起點,就已被剝奪了「夢想」與「希望」。──三村忠史(NHK報導局社會節目部總製片人) ‧家庭不穩定的女性容易早婚、早生小孩,而且早婚的人離婚率很高。她們缺乏在社會上通用的技能,要找工作也更困難。──村石多佳子(記者) ‧大街上隨處可見拖著行李箱的少女,背後竟是貧困的淒慘現實。她們奮力想掙脫,然而垂死掙扎的結果,卻是「漂流」在這社會上。──板倉弘政(記者) ‧單親媽媽的存在,正是女性貧困的象徵。──丸山健司(導播) ‧我無法對一個已經非常努力的人說加油。我甚至想說「你已經不用再努力

了」。──宮崎亮希(導播) 本書特色 ◎社會記者第一手深度採訪紀實,日本亞馬遜網路書店4.5星讀者淚評。 ◎貧困不只是沒有錢,更是教育、資訊等資源的匱乏。 ◎王玥好(勵馨基金會執行長):「《女性貧困》書中採訪報導的內容,不僅在日本,臺灣其實也真實發生著,是勵馨無數服務對象的寫照。」 ◎林立青(《做工的人》作者‧工地監工):「看完這本書以後,令我更加難過的是這本書完成於二○一四年,卻完全可以預言到臺灣現在的二○二一。」 ◎張烽益(臺灣勞動與社會政策研究協會執行長):「臺灣也需要一本臺灣版的《女性貧困》,來引發社會輿論的重視,這樣對於陷入貧窮流沙的女性,才會有重見希望與光明

的一天。」 名人推薦 20位重量發聲,齊心推薦 ──別以為「與我無關」,社會是相通相連的 (依姓名筆劃順序排列) 【專文推薦】 王玥好(勵馨基金會執行長) 林立青(《做工的人》作者‧工地監工) 張烽益(臺灣勞動與社會政策研究協會執行長) 【強力推薦】 大師兄(《比句點更悲傷》作者) 王婉諭(立法委員) 王順民(中國文化大學社會福利學系教授) 王慧珠(彭婉如文教基金會執行長) 朱剛勇(人生百味共同創辦人) 何素秋(家扶基金會執行長) 呂秋遠(律師) 李佳庭(芒草心慈善協會社工) 杜瑛秋(財團法人台北市婦女救援社會福利事業

基金會執行長) 范國勇(現代婦女基金會執行長) 覃玉蓉(婦女新知基金會祕書長) 賀照緹(導演) 馮燕(國立臺灣大學社會工作學系教授) 黃克先(國立臺灣大學社會學系副教授) 黃淑英(台灣女人連線理事長) 鄭國威(NPOst公益交流站共同創辦人) 鄭麗珍(國立臺灣大學社會工作學系教授)

一所大學幼教系視覺障礙畢業生擔任幼兒教育工作之研究

為了解決財團法人第一社會福利基金會面試 的問題,作者沈昀蓉 這樣論述:

本研究主旨是在探討幼教系視覺障礙畢業生在畢業後從事幼兒教育工作之求職、就業情形,以及在求職、就業幼兒教育工作上的困境,以及因應困境的解決之道,考量視覺障礙者特性與個人經驗的差異性,為求能充分理解重要事件的資訊,研究者採質性研究方法取向,以兩個個案訪談的方式進行研究,並以訪談為蒐集資料的方式。研究中邀請兩名幼教系視覺障礙畢業生為研究對象(視覺障礙程度分別為輕度和中度)。最後,將蒐集到的訪談資料轉譯為訪談逐字稿,並進行分析。研究結果發現,兩位視覺障礙擔任幼兒教育工作者在求職、就業經驗中經常會面臨外在和內在兩個層面的影響,外在層面包含:大眾的刻板印象、缺乏面試的機會、或缺乏獲取就業資訊的多元管道、

交通上受到限制和雇主的接納程度較低。內在層面包含:視力因素的限制、個人信念支持與工作滿意度,且此二因素的程度高,則有助於進行幼兒教育的相關工作。此外,個人的實習與打工經驗以及心理調適困難等,都會影響視覺障礙者的求職與就業。兩位幼教系視覺障礙畢業生在求職就業時深受外在和內在因素所影響,卻能各自採取不同的因應策略以克服困難,使其個人的就業計畫得以繼續執行。她們採取的因應策略包含:積極爭取面試機會;交通上的問題不外乎選擇走路方式,或因家人基於安全的顧慮,讓家人接送上下班等策略;就業上遇到問題時,能自己解決的問題就先自己解決,或者主動告知他人自己的需求與困難等方式解決問題;另外也會多參加感興趣的幼教專

業研習或活動,以累積個人專業實力,以朝就業目標邁進。根據研究結果,對視覺障礙者、家人、幼教師資培育機構或教保培育機構,大學資源教室的工作人員,以及雇主與工作場所的人員提出相關建議。

陪他們走一段回家的路:國際志工的微小力量

為了解決財團法人第一社會福利基金會面試 的問題,作者朱永祥 這樣論述:

我們還可以做些什麼? 讓我們成為彼此生命中無法取代的過客。 國際志工到底在做什麼?為什麼要去幫助外國人? 短短幾天能幫助什麼?什麼樣的人適合當國際志工? 了解,是幫助的第一步。 為什麼我不能送一雙鞋給他? 為什麼我只能敎他一句話? 為什麼我只能去柬埔寨而不能去大陸? 「眼睛看見的,不代表就是如此;看不見的,也不代表不存在。」 作者擔任國際志工服務近二十年,這段期間,他碰見形形色色的人,遭遇各式各樣的問題,處理過太多龐雜不同的狀況。 書中將他這些年遇過的大小事件精華作一整理,以真實故事性的方式呈現,對國際志工所產生琳瑯滿目的疑惑一一進行解答。 「或

許我們沒辦法在這個世界上做什麼偉大的事情,但是我們可以帶著一個偉大的愛,去做一些小事,然後相信這件微小的事情可以在祢的看顧下成就一件偉大的事。而我們就像是一群微小力量的夥伴們,期盼能喚醒自己和角落的人們看見存在的價值,成為彼此生命中無法取代的過客。」──朱永祥 你能從這故事中找到答案,也能因此了解:什麼才是真正的「服務」和「給予」。藉著書中一些真實故事,你也像是跟著國際志工曾走過的足跡,看見許多不被看見,那微小的角落。 到底怎樣才是對的? 我們不可以只憑著一時的感動貿然地就出現在對方面前,然後告訴他們說我們來的目的就是來提供幫助,儼然成為一個拯救者的角色。也許現在的我們會因為孩

子們正在受苦,衝動的想把身上帶來的錢都捐了出去,讓他們可以得到了暫時的溫飽,然後呢,我們真的就可以解決了這個問題嗎? 證明了他們的存在 半年後我們再度回到了孤兒院,帶著他們製作圍巾和背包販售後的全部所得交給了院長。永遠忘不掉那天院長用著發抖的雙手,接下了那筆我認為其實為數不多的金額,叫齊了孩子到他的跟前來。我以為院長要告訴孩子們說我們終於有錢了,沒想到院長對孩子們說:「親愛的,終於有人買了我們的東西。」 名人推薦 王文衍/財團法人台北市基督教校園福音團契總幹事 吳志弘/康橋雙語學校校長 吳柏毅/前財團法人家樂福文教基金會執行長 李偉文/作家 宥勝/藝人

、志工 張瓊齡/資深NGO獨立工作者、作家、公益旅行&熟齡社會企業倡議者 陳藹玲/富邦文教基金會執行董事 作者簡介 朱永祥 實踐大學服裝設計系畢業 大學時代就在創意設計上嶄露頭角,大一買了人生當中的第一棟房子、大二開跑車上課、全身上下除了義大利和法國的牌子,其他的絕對不碰,畢業的前一年獲得全國設計大賽第一名。 沒想到參加了一場心不甘、情不願的中輟生輔導的志工營隊後,從此踏進了社會福利和國際志工服務的領域,直至今日近二十年的時間從未間斷。 曾多次前往泰國、菲律賓、印度、尼泊爾、越南、柬埔寨和中國大西北等地擔任國際志工。 現仍從事海外國際志工工作,服務於

微客。 前言 喂!幹嘛要出去幫助國外的人? 第一章 生命裡的交叉點 1.原來我們都是故事裡的主角 2.一封來自中輟生的信 3.人的一生,總要瘋狂過幾次 第二章 每張臉龐的背後都有個故事 1.藏族的青稞酒 2.為什麼要毀了我的假期 3.別說我們能再相逢 4.泰北的一雙鞋子 5.去他媽的價值觀 6.看不見,並不表示不存在 7.生日禮物 第三章 要成為國際志工,一點都不難 1.不懂?就比手劃腳吧! 2.媽媽要我來看窮人的生活 3.落後肯定就是危險的代名詞?! 4.服務汙染 5.堆滿櫃子裡的手工布包 6.國際志工的緩慢旅程 7.天啊,知道什麼是簽證嗎? 第四章 一場生命

影響生命的旅程 1.沒有草莓族,只有草莓園丁 2.陪他們走一段回家的路 3.微小的力量 後記 你準備好了嗎? 名文推薦語 吳志弘 (康橋雙語學校校長) 一字一句的讀完《陪他們走一段回家的路》,篇篇都有感動;頁頁都得到啟發,朱永祥先生這樣「貼近生命,傾聽生命的」的作品,讓我明白原來當志工是一種不斷自我成長;不斷提升視野的學習旅程。 「每個人都想改變世界,卻從沒有想應該先改變自己。」 在書中作者舉了許多自己的親身經歷,提醒我們:進入不同的國度,不同的文化,你不是去「服務」;也不是去「給予」,「而是將自己擁有的奉獻和缺乏者一起分享,去關心需要被照顧的人,去看見那些孤獨無依的

人給他們一個擁抱,去對那些躲在角落的孩子說我愛你……」這是作者一再在說書對想去做國際志工的人的叮嚀。 這是一位想去做國際志工者必須先有的認知:「成為國際志工之前,你記得先學會自立,並且懂得自己照護自己。」因為你能照護自己,所以你才有設身處地的能力去服務別人,而不是一味的只是為了志工時數。 朱永祥先生的這本著作,不僅可以供想去參加國際志工服務的朋友參考細讀;更可以讓不曾參與國際志工行列的朋友透過作者的描寫,經驗到國際志工的生活,並受到深刻的啟發! 吳柏毅 (前財團法人家樂福文教基金會 執行長) 忘掉地理上的國界線,忘掉心理上的高度線,把生命之船駛離港灣,在大海中看見喜怒哀樂

、悲歡離愁。你會發現,生命中最脆弱的部份就是最堅強的部份。 李偉文(作家) 總覺得當代的孩子比起當年的我們聰明、帥氣,並且也比較活潑勇於表達,可是總感覺他們缺乏對生命的熱情,有點得過且過的態度,漂浮不定,對未來的想法也是很功利現實,眼光短淺,也談不上什麼抱負。 為什麼年輕人或長於物質最豐盛,生活最便利,訊息流通最快速的時代,應該能夠在這優渥的基礎上一展長才,怎麼反而出現了一大堆疏離甚至憤世嫉俗的孩子? 我想大概是因為時代變遷而造就出這些「被卡住」的孩子。這是個擁有太多選擇的時代,也因為似乎做什麼都可以,所以什麼地方也都到不了;因為物質太便宜太豐盛,要什麼有什麼,我們對周遭的

物品不再珍惜,也不再有感情,與人的相處也一樣,朋友來來去去,跟每個人都沒有深交,也沒有穩定的關係。當我們跟周遭的所有人、事與物都沒有感情,沒有關係時,自我存在感就消失了,也就會變得虛無,什麼都無所謂,得過且過,不然就轉而追求短暫的感官享樂。 我認為只有正向,對社會有益的生命追求,可以提供我們持續的激勵。而且唯有幫助別人的利他目的,是永不會失敗的追求,因為不管我們能力強或普通,工作運氣好或差,有錢或沒錢,永遠都可以幫助別人,建立自己生命的意義。 該如何協助這些被卡住的這一代年輕人找到自己的人生意義 ? 我認為最方便也最有效果的方式是參加像微客辦的國際志工服務,從社會的參與及幫助別人

裏,找到真正的快樂與生命的意義。 推薦序 一次親身經歷,勝過千次言語 宥勝(藝人/志工) 對於「為什麼要去當國際志工」這個問題,我沒有辦法替任何人回答,因為每個人的原因都不一樣,而每個人的感動,也都不同。 或許我們可以透過當國際志工而去旅行、去做好事、去分享愛、去體驗世界、去貢獻自己、去感受生命、去結交朋友、去認識自己,但是如果不跨出第一步,那我們將什麼也做不到。 永祥哥是我見過最熱心、最專注、也最開放的志工。還記得第一次到微客棧拜訪他的時候,除了看到充滿生命力的手工編織作品、一群熱情的年輕人、和一對彷彿青春不滅的母子---也就是永祥哥和他的母親---之外,我還最記

得他所說過的一句話:「其實這個社會充滿了活力十足的年輕人,他們每個都有想法、有夢想、有行動力,你來看我們的說明會就會知道了。」 這句話打動了我。 所以在拍戲的空檔,我硬擠出了時間跑去微客公益行動協會的志工說明會---黃色衣服的工作人員們在志工擠爆的現場不斷穿梭、整隊、協助面試,一雙雙充滿疑惑、好奇、與興奮的眼神,從現場來來去去的年輕人與家長眼中綻放,這是一個令人期待的旅程,這是一個充滿希望的地方。 我當下並沒有多說什麼,我只跟永祥哥說了聲加油,辛苦了,但其實我非常開心,也非常感動,因為他正用安全又有規劃的方式,準備帶著台灣的年輕人一起體驗世界,這件事曾經是我的夢想,而他

正在努力的替我實現。 這次的書,又再次撼動了我,十幾年來所累積的經驗化成了許多感人的故事,除了讓我了解更多關於國際志工的資訊及心路歷程外,我得到了一個結論,那就是:「我這輩子一定要跟永祥哥去做一次國際志工。」 誠摯的邀請你一起體驗,也期待你能在這本書裡找到出發的理由。 再版序 喂!幹嘛要出去幫助國外的人? 「陪他們一段回家的路,要再版了,就說說從這本書出版之後,這六年來台灣推動國際志工是否有特別的感觸。」年初接到出版社主編的來電。 本應該開心的消息,代表著大家對這本書有著某些程度的喜愛,六年來的演講邀約增加了,甚至踏上演講領域的最高殿堂TED分享,每次總能言之

有物又能精準控制在十八分鐘,結束後台下的觀眾一下子湧上來的成就感,自豪地飄飄欲仙,但不知怎麼了,當聽到書再版消息的幾週裡,我就陷入了一段很長時間的鬱悶期和無力感,這是我進入國際志工領域近二十多年來從未有過的低潮。 直到主編催稿的電話越來越密集,我卻一個字也寫不出來,悲傷的情緒如海浪般一波一波地湧進,我問自己到底這些年寫了這麼多,說了這麼久,但鎖國政策、民粹思維、本土至上、保護主義,仇恨歧視和網路霸凌與自己不同立場的事情,卻是越發增加。 國際志工除了能體驗異文化而帶來的衝擊,更多的獲得是不斷重新檢視自己能對不同文化背景、族群、生活方式、思考邏輯、溝通模式的理解、接納和包容之旅,當我們

越多接觸來自其他地方的人們而產生的差異時,應該越能學會站在對方的角度思考。 也許是這六年來做的還不夠多,不夠深,不夠紮實吧。如今能再版這本書,溫故知新總是一件好事。 台灣這幾年來,開始有許多人對跟著旅遊團出去,所謂上車睡覺、下車尿尿,聽著導遊,臭屁炫耀的旅遊方式感到厭煩,這種旅行模式似乎早已經無法再滿足大家的需求,有更多的人期待不是在自己的旅行版圖上只是成為一個圖釘的記號、在臉書上打卡向朋友告知的炫耀文或是收集從世界各地寄回家,上面壓著當地藍色郵戳的明信片。 那個靠著旅遊書認識世界的時代可能已經過去了,因為那只不過是一場拾人牙慧的旅遊複製行為,這群旅行者們更希望能透過自己的方

式,走進旅遊書裡不會被記載的角落。一個不起眼的路邊小攤子和當地才剛認識的陌生人並肩而坐,一起大快朵頤享受著當地人才會知道的巷弄美食,又或是和坐在院子外曬著冬天暖陽的老太太,用彼此都聽不懂的語言,比手劃腳的方式和她們聊天。在出發前他們研究的並不是旅遊路線、觀光景點或是美食餐廳,而是透過網路搜索當地曾經發生過的歷史成因、社會事件、經濟結構或是環保意識...等等,他們用心地想要認識、體驗、理解這個預備要踏上的那塊土地,這是旅遊客和旅行者的不同。 但旅行者即使在之前做了許多的功課,甚至和當地居民一起生活,認真投入,試圖成為當地的一份子,但依然和海外國際志工服務有著在深層和本質上的不同之處,旅行者

走過一塊土地,或許會回來,或許不會;或許與土地有很深的感情,或許沒有;或許魂牽夢縈,或許不帶走一片雲彩! 然而當國際志工走過一塊他所投入服務的土地時,無論是否能再次回來,他對那塊土地和人民是帶著責任的,不能讓那塊土地因為自己的行為而影響了當地直接或間接可能造成的傷害與後續的服務工作,因此當預備要成為一名國際志工的同時,除了對自己負責之外,更需要對夥伴們以及所屬的團體負責,更重要的是對那塊土地和服務對象有了責任及義務,因為我再也不是「自己一個人」,而是「我就是他們」。 國際志工服務團隊的濫觴,起源於第一次世界大戰結束之後,當時德法兩國因為多年的戰爭,導致兩國邊境的農場都彼此受到了嚴重

的破壞,這時德法兩國的青年們不約而同地互相組織了工作營隊,法國的年輕人前往德國的農村,而德國的青年人則跑到法國來,這兩群來自不同國家的人們,分別前往他國協助當地的戰後重建工作。對於這個現象直到如今都沒有人可以解釋,為什麼這群年輕人不幫助自己國家的戰後重建,卻跑到「敵國」做了這件事情,原因其實很簡單,因為他們知道唯有透過「修補」才能化解「仇恨」。 台灣是一個島嶼型的區域,所以如果要出去,感受就會特別深刻,因為一趟飛機的起降,就代表著出國和返國,於是在這裡生活的人們,慢慢地就被四面環繞的海洋困住在這個小島上,以為發生在這個島嶼的一切事物就是這個世界的全部,於是我們對「國界」的概念相對地也就會

非常強烈,但也正因為如此,強調「本土思維」的想法也會潛移默化地佔據在這個土地上的每一件事情。 我投入海外國際志工服務的領域快二十年的時間,這些年來才慢慢地發現,原來『國界』就只不過是地圖上的一條線而已,而這條線卻成為了許多人一輩子永遠都無法跨越的鴻溝。同一個民族的分隔,可能只是一場與自己完全無關,發生在遠方兩個爭權奪利的政黨戰爭結果;同一個家庭的分裂,又可能只不過是一紙與自己未曾參與,發生在一個不知名的小房間裡兩個有權有勢者的條約。 我還記得在新疆騎著馬在草原奔馳的時候,當地的哈薩克孩子在後面大叫著:「老師,別再過去了,再過去就是哈薩克共和國了。」;我也還記得漫步在泰國的山區裡,當

地的居民對著一棵大樹說:「就棵樹是泰國和緬甸的分界。」;我又還記得只一條寬不過十呎的額爾古納河,走在村子裡的俄羅斯族老太太卻只會說著道地的普通話(華語),而站在河岸邊時,對岸的俄羅斯小孩游泳到你的身旁時,卻用俄羅斯語打招呼。他們長著一樣的臉孔、吃著相同的食物、過著同樣的生活習性、身體裡流著的是同宗同族DNA的血液,但語言卻無法彼此溝通、喜悅時卻無法彼此分享、悲慟時卻無法彼此安慰,只因為地圖上的那條線。我開始懷疑,國際觀與本土化之間到底是什麼? 這些年來,我在各處分享參與國際志工的感受,每回演講完總會有人提問,台灣有這麼多需要幫助的人,為什麼你們要選擇去國外,不留在台灣幫助他們呢。每次聽到

這樣的問題,我一定會放下麥克風,先環顧看著全場的人,然後拿起麥靠克風輕輕地回應著:「我想一百五十多年前,當馬偕博士決定從加拿大選擇前往一個在地球彼端,甚至在地圖上可能都瞧不見的台灣時,當時的加拿大是不是已經沒有窮人?已經是一個社會福利建全、人人豐衣足食的地方?我想應該不是,我相信當他決定要前往台灣的當下,他的身邊一定有許多人會告訴他,難道你的家鄉沒有需要被照顧的人嗎?為什麼要選擇去一個遙遠的地方,關心那裡的人們呢? 我不知道馬偕博士如何回應那些聲音,我也不知道在他心中是否有過掙扎,到底是應該留在自己的本土本鄉,又或是看到自己國家、民族之外那些人們的需要;而我也不知道如果台灣當時沒有了馬偕

博士,現在台灣的社會福利、醫療觀念、辦學教育等等的概念會是如何的發展,我只能從歷史來判斷,就是他最後決定選擇了後者,從此台灣的社會福利、醫療觀念和辦學教育有了啟蒙的機會。 有人曾經想過如果非洲沒有了史懷哲醫師、印度沒有了德雷莎修女,現在的非洲會是現在的非洲嗎?而現在的印度會是現在的印度嗎?當然,這已經是一個無解的答案了,因為歷史無法倒轉,但是如同德國人史懷哲之於非洲、南斯拉夫人德蕾莎之於印度,加拿大人馬偕之於台灣,當他們選擇後者的同時也改變了那些地方的命運。」 這時我會再把麥克風放下,再環顧看著全場的人,然後再拿起麥克風大聲地說:「各位親愛的鄉親夥伴們,我們要感謝那些願意千里迢迢前

往遙遠國度、放下自己熟習的生活方式、接受來自異文化衝擊的挑戰,為著一個世界共好夢想而擺上自己的那些偉人的同時,也感謝著有一群為著身邊之人而打拼、守護著自己的家園、夢想著努力嘗試著讓周遭的人們,能有著可以過得更好的英雄們,這兩種人我們都應該要向他們致敬,因為在這些人的夢想裡面,他們、你們、我們早已經沒有分別了。」 這是一群為著夢想而活著的人。醒來吧,像那些有夢想的人一樣,醒來吧!

台灣個別勞資爭議處理方式之檢視─以工會角度出發

為了解決財團法人第一社會福利基金會面試 的問題,作者洪郁琳 這樣論述:

本研究透過台灣勞工處理個別勞資爭議的模式、工會介入個別勞資爭議給予勞工的協助、介入後對工會的影響,來探討台灣工會的角色。透過文獻回顧、深度訪談以及個案觀察法,分析勞工處理個別勞資爭議的模式,最後提出工會如何面對個別勞資爭議的建議以及政府政策如何補強相關制度。研究結果發現,未加入工會處理勞資爭議的受訪者,多半會使用周遭資源或是政府資源為主,其他專業人士的資源為輔;而一開始是工會會員或是勞資爭議後加入工會,就會由工會陪同協助處理。而處理勞資爭議對工會的影響,對工會的優點包括:(1)可以認識工會並更投入工會。(2)透過工會之間進行串連跟交流增加個工會之間對勞動權利的認識以及彼此之間的連結。而其缺點

,包括:(1)削弱工會的力量,工會無心力處理集體勞資爭議脈絡,聚焦在細碎的個別勞資爭議的鬥爭中。(2)個別的勞資爭議有時與集體的勞動條件有所衝突。(3)非會員出事才找工會,導致工會成為自救會類型工會。(4)複數工會可能會讓上述三點問題更加的複雜。而在參照同樣工會組織率低落的法國的作法,比較法國工會辯護人制度、勞動監察院以及勞動法院與台灣相對應制度之差異性,藉此對台灣政府在工會介入勞資爭議制度上的補強提出建議。本研究建議台灣的工會在勞工面臨勞資爭議的態度上,應採取:(1)積極的態度,透過對個別勞資爭議的介入使工會對勞工產生吸引力。(2)讓個別爭議之議題能夠集體化。(3)制定相關規定,避免破壞集體

意識及搭便車效應。(4)複數工會應尋求合作,避免資方的挑撥及分裂。而在政策建議的部分:(1)訴訟補助應予以落實。(2)加強及深化台灣民眾的勞工教育。(3)工會介入勞資爭議之相關法規與制度應予以補強,以改善工會在介入勞資爭議上的弱勢地位。

想知道財團法人第一社會福利基金會面試更多一定要看下面主題

財團法人第一社會福利基金會面試的網路口碑排行榜

-

#1.規章編號I ZA咖學期及暑期工讀計畫補助辦法

著作權人:財團法人勤勞社會福利悠善事業基金會 ... 附表一勤勞基金會工讀機構申請表. ... (5)工讀第一過為試用期,如工讀生服務態度不佳或無法完成所交付工作,. 於 infonews.nctu.edu.tw -

#2.「財團法人信誼基金會面試」+1 - 藥師家

「財團法人信誼基金會面試」+1。為什麼要說”某基金會”呢?因為這裡需打卡的員工只有我一個人,所以我要是說出我是什麼基金會,那我就穿幫了 ...,,永續能源基金會--活動 ... 於 medicine.pharmknow.com -

#3.台灣就業通- 找工作-- 職缺明細

財團法人 伊甸社會福利基金會(財團法人伊甸社會福利基金會). 社工員/社工師-屏中服務中心 ... 工作內容: 第一類(成人障礙者) ... 甄選方式: 筆試、面試. 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#4.在財團法人伊甸社會福利基金會工作:員工評論 - Indeed 台灣

來自財團法人伊甸社會福利基金會員工的公司點評:工資薪水,獎金福利,上班族甘苦談,企業文化,尾牙,年終獎,年假,晉升階梯和工作穩定性. 於 tw.indeed.com -

#5.第一社會福利基金會薪水,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

應徵財團法人第一社會福利基金會工作,請上104 人力銀行投遞履歷。 , 工作待遇:, 月薪28000~34000元薪資行情. 公司福利:. 1. 工作時間:8:00am-5:00pm 2. 於 hotel.igotojapan.com -

#6.福財團法人勤勞社會福利

財團法人. 勤勞社會福利慈善事業基金會. 正本:各縣市政府教育局、各大專院校、 ... (四)工讀第一週為試用期,如服務態度不佳或無法完成所交付工作,工讀. 於 tad.tcust.edu.tw -

#7.臺中市政府衛生局全球資訊網

公告本局長期照護科強化整備計畫行政專員錄取名單(面試日期:112年7月17日) ... 【轉知】財團法人董氏基金會食品營養中心辦理「112年50+健腦養肌學堂」講座,有意願 ... 於 www.health.taichung.gov.tw -

#8.桃園市美好社會福利基金會- 【個案故事分享 - Facebook

4⃣ 不過,就在阿蓮工作一年後,阿蓮透過Facebook認識了現在的男朋友,被愛沖昏頭的她, 不時和家人吵架,後來甚至離家和離職,就服員深知強迫和禁止不是 ... 於 www.facebook.com -

#9.今天也要認真過憨慢生活:喜憨兒的可愛繪日記,幸福也可以這麼簡單!

財團法人 喜憨兒社會福利基金會 ... 頂嘗試看看,一來累積面試咦,我有拉好啊! Let's Go!用愛接駁向前走 8 2 經驗,更重要的是,這是練習走出社會的第一步。 於 books.google.com.tw -

#10.長庚學校財團法人長庚科技大學

【ETtoday】2023全球最佳年輕大學排名長庚科大蟬聯私立科大第一名. 於 www.cgust.edu.tw -

#11.財團法人第一社會福利基金會 - 面試趣

財團法人第一社會福利基金會面試 經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:早療教保員面試、行政人員面試、維修技師 ... 於 interview.tw -

#12.財團法人產業服務基金會ptt :: 我要找工作

上班心情.,財團法人台灣產業服務基金會面試經驗、面試問題、自我介. ... 財團法人第一社會福利基金會開出醫務傳送人員職缺10 名,主要工作內容有:工作內容:醫院人員、 ... 於 job.imobile01.com -

#13.臺中市私立立人高級中學

序號 標題 日期 1 2023國三澳洲海外英語研習實況 2023‑05‑23 2 暑期輔導及開學相關注意事項 2023‑07‑19 12 e‑testing測驗平台上線 2022‑12‑20 於 www.lzsh.tc.edu.tw -

#14.便利商店優惠好康推薦指南- 伊甸基金會負評的推薦與評價 ...

在財團法人伊甸社會福利基金會工作:員工評論- Indeed 台灣來自財團法人伊甸社會福利基金會員工的公司點評:工資薪水,獎金福利,上班族甘苦談,企業文化,尾牙,年終 ... 於 ofaziyibo.raphaeldelio.pt -

#15.臺中市第一區兒童發展社區資源中心/社工員(師)定期契約-徵才 ...

財團法人 瑪利亞社會福利基金會承辦:臺中市第一區兒童發展社區資源中心/社工員(師)定期 ... 應徵方式聯絡人員:陳小姐請先投遞履歷表,合者另行邀約面試 於 sociwork.thu.edu.tw -

#16.伊甸基金會徵才

財團法人 伊甸社會福利基金會職涯和徵才:: 伊甸基金會薪水. 伊甸創會時僅有二位半職人員,至今全國已有多名工作者,其中近四成為身心障礙者;透過社會 ... 於 grainesdenature.fr -

#17.弘道老人福利基金會評價 - Inés Solà Creacions

只要每天9元為期一年就可扶助一老點亮暮年之光財團法人弘道老人福利基金會弘道成立至今邁向第27個年頭目前除位於臺中的總會外也已7個縣市成立服務處並在各地設有志工站透過 ... 於 inessola.com -

#18.嬰兒與母親 6月號/ 2015 第464期: 自然產 VS 剖腹產

5 / 4 ~ 6 / 30 期間,凡於潔芮宣官網購買任一商河-品,潔芮宣將「捐出 50 %收益給財團法人台丁北市自閉兒社會福利基金會。潔芮宣從 2015 年起每年情會固定幫助=間社福 ... 於 books.google.com.tw -

#19.財團法人伊甸社會福利基金會「2023第一期雲志工 ... - 元智大學

1.年滿15歲以上,具有正向、活潑特質,且喜歡聊天分享生活的民眾。 2.加入雲志工須通過「面試」及參與「服務前說明會」。 3.每位 ... 於 www.yzu.edu.tw -

#20.實習資訊| 加入我們| 財團法人台中市私立弘毓社會福利基金會

全國各大學院校社會工作學系之大學部及研究所學生。 二、本會可受理實習之方式:. (一)個別實習. (二)方案實習. 三、本會可提供實習之服務領域:. (一)兒童發展早期 ... 於 hongyu.eoffering.org.tw -

#21.【錄取公告】埔里中心2023暑期暨112-1課輔老師面試結果

112-1開課日期為2023.09.18(一),教育訓練日期待確認後(預計9月份)由工作人員以電話通知。 ☆良民證的正本,請於進班觀摩期間繳交予工作人員。 博幼排課: 於 www.boyo.org.tw -

#22.財團法人陽光社會福利基金會面試心得列表 - 職場透明化運動

財團法人 陽光社會福利基金會. 總覽 · 薪水&加班狀況 · 工作心得 · 面試心得 · 面試經驗· 2021 年7 月. 34,000 / 月. 財團法人陽光社會福利基金會社工員. 第一次 ... 於 www.goodjob.life -

#23.財團法人中華民國唐氏症基金會| ಠ_ಠ Qollie - 求職天眼通

財團法人 中華民國唐氏症基金會 ... 身為資深助人者,我第一次叫身邊友人不要捐款給我服務的單位。也不要買我們的產品,因為太 ... 也會有社會觀感的問題(甚至原罪). 於 www.qollie.com -

#24.走向社會愛不止息 - 第 35 頁 - Google 圖書結果

學幸運地進入了「社會工作與兒童少年福利學系」,在對兒童及青少年專業有更多的認識 ... 社會工作領域,最終在學長姊的建議下,她決定前往「財團法人老五老基金會」面試, ... 於 books.google.com.tw -

#25.臺北市立中正高級中學|

日期 標題 公告類別 發佈單位 瀏覽 2023‑07‑21 置頂重要校園開放公告112.7.20修正 最新消息 事務組 36 2023‑07‑18 置頂重要校園開放公告112.7.14修正 最新消息 事務組 342 於 www.ccsh.tp.edu.tw -

#26.111 學年度東吳大學社會工作學系第十二梯次方案實習課群說明會

「資料繳交暨面試報名」Google 表單將於說明會後開放至3/25(二),無論是否參與面試皆須答. 覆,並一併繳 ... 財團法人伊甸社會福利基金會(臺北市私立台北居家式服務. 於 www.scu.edu.tw -

#27.《觀光股》安心啟動全台徵才摩斯漢堡釋千名職缺 - 奇摩股市

夢想啟程」全台徵才計畫,將於16日下午2~4點在全台43家門市舉辦面試活動, ... 職福會旅遊津貼、婚喪補貼、健康檢查、三節福利金及員工持股信託認股 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#28.徵才公佈欄 - 臺灣社會工作專業人員協會

財團法人 利伯他茲教育基金會委託管理臺北市少年緊急短期安置庇護家園 ... 財團法人基督教芥菜種會 ... 財團法人第一社會福利基金會辦理臺北市南區輔具中心. 於 www.tasw.org.tw -

#29.臺北市勞動力重建運用處辦理112年度臺北市大專校院就業轉銜 ...

2、 面試時的技巧(含模擬. 面試及講師給學員的. 建議和指導). ☆第1 梯次:. 財團法人育成. 社會福利基金. 會-王彤庠督. 導及助理人員. ☆第2 梯次:. 財團法人第一. 於 careercenter.ntnu.edu.tw -

#30.支持性社區就業輔導方案::就業服務 - 第一社會福利基金會

就業服務員以一對一的支持輔導、個別化的媒合社區職類工作。 ... 就業媒合並陪同面試 ... 財團法人第一社會福利基金會版權所有All Rights Reserved. 於 www.diyi.org.tw -

#31.有寄履歷表,但是怎麼都沒有接到面試的通知呢? - 聯合報

「老師,我有寄履歷表到你們基金會應徵社工員,但是怎麼都沒有接到面試的 ... 第二是南投是我求職的第一個傷心地,921過後我到南投找工作,投履歷之後 ... 於 udn.com -

#32.實習資訊 - 財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會

一、實習申請時間:. ○暑期實習-第一階段書面審查,條件符合者通知參加面試; 第二階段由機構以面試的方式進行甄選,經通知錄取者始取得實習資格。 於 www.commonwealth-fund.org -

#33.財團法人伊甸社會福利基金會的員工評價 - 104公司評論

2023年最新來自財團法人伊甸社會福利基金會員工的真實評價,應徵、面試前最想知道財團法人伊甸社會福利基金會的評論、匿名員工評價、薪水福利、工作氣氛都在104公司 ... 於 reviews.104.com.tw -

#34.[心得] 基金會/非營利組織面試分享- 看板Salary - 批踢踢實業坊

大家好,待業快一年,最近終於找到理想的工作在版上得到許多前輩的幫助,也希望這些心得能幫到一些求職者。 魯妹是北部私大社會學相關科系出身, ... 於 www.ptt.cc -

#35.新北市衛生局

2023-07-18 新北倡導企業誠信健康平等國際透明組織學者擔任衛生局廉政三一講座 ... 2023-07-18 【轉知】財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會辦理衛生福利部「112 ... 於 www.health.ntpc.gov.tw -

#36.工讀服務小故事 - 光仁社會福利基金會

踏出去心中的那一步你將會發現不一樣的事情。 第一天去面試時,我覺得我的眼光非常好基金會在社福大樓裡,環境也十分 ... 於 www.kjswf.org.tw -

#37.財團法人第一社會福利基金會 - 3S薪資查詢

社工員(樂智身心障礙者家庭資源中心)在財團法人第一社會福利基金會的全職工作,要求工作經驗(年資)不拘。 0 ~ 10人比過薪水. 2018; 全職; 104人力銀行. 月薪NTD 30000~ ... 於 3salary.com -

#38.勞動部全球資訊網中文網

... 辦理政策宣導相關廣告執行情形 · 主管勞動業務財團法人 · 內部控制聲明書 ... 行政院勞工委員會曾於八十七年十二月三十一日以台(八七)勞動一字第0五九六0五號 ... 於 www.mol.gov.tw -

#39.財團法人第一社會福利基金會面試心得 - 1111人力銀行

想找財團法人第一社會福利基金會面試心得、面試服裝、工作經驗、考題技巧、評價、薪水待遇、工作甘苦、應徵流程就快上1111面試經驗談,這裡有最新最完整財團法人第一 ... 於 www.1111.com.tw -

#40.屏東高中

時間 標題 點閱 2023/07/16 **112學年度高一新生本土語調查** 789 2023/07/18 國立中央大學蓋婭科普講座系列25 3 2023/07/18 112屏東縣原住民清寒獎學金(7/25止) 4 於 www.pths.ptc.edu.tw -

#41.急徵真的都有鬼…社會福利基金會工作經驗分享 - Dcard

再來說說缺點: 調薪幅度低、人員流動率高(相信諸位社會福利工作者都懂… ... 找到這份工作, 當初面試的時候覺得有點怪怪的(後面分享) 但第一份 ... 於 www.dcard.tw -

#42.財團法人第一社會福利基金會面試心得 - 518好公司

財團法人第一社會福利基金會 的面試心得、工作薪資討論目前共累積5 筆公司評價,應徵前、面試前最想知道財團法人第一社會福利基金會的工作經驗、面試心得都在518好公司 ... 於 ask.518.com.tw -

#43.財團法人愛盲基金會

nginx-rc/財團法人愛盲基金會正式成立於民國八十年(年)底,原隸屬台北市 ... 部,一o二年八月主管機關改為「衛生福利部社會及家庭署」,是國內第一個 ... 於 delorme-et-associes.fr -

#44.伊甸社會福利基金會-雲志工

雲端志工不僅幫助身心障礙朋友訓練社交能力,同時也能藉. 捐款資訊. 郵政劃撥帳號: 05793779 戶名: 財團法人 ... 於 www.eden.org.tw -

#45.財團法人第一社會福利基金會薪水情報

面試 心得與職缺. 面試趣上有5 筆面試心得! 去看看面試過 財團法人第一社會福利基金會 的 教保員、客服行政人員跟其他員工的心得! 看面試心得 ... 於 salary.tw -

#46.財團法人第一社會福利基金會面試心得 :: 全國身心障礙福利機構網

全國身心障礙福利機構網,財團法人第一社會福利基金會面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:教保員面試。 於 disability.iwiki.tw -

#47.第一冊 - 臺北市首座

這是一本有關要上班了,你應該要知道的事。 這本手冊會告訴你工作的好處、面試要注意的事、 ... 函、財團法人心路社會福利基金會劉雪蓉、第一社會福利基金會古. 於 www-ws.gov.taipei -

#48.意外,你打不倒我!::財團法人陽光社會福利基金會

真的很珍惜現在這份工作,很謝謝陽光的幫助。」阿志珍惜現在得來不易的生活。阿志曾遭逢三次重大打擊,第一次是在當兵時,阿志因意外受傷, ... 於 www.sunshine.org.tw -

#49.【實習生心得】育成計畫面試, 是我成長的轉捩點!

所以慶幸自己有參與到育成計畫的面談,這是我最接近學生的一次機會,有著他們的故事分享,也啟發我對未來生涯有更明確的規劃,不再逃避下去。 財團法人普仁青年關懷基金會. 於 www.you-care.org.tw