貪心寓言故事的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦田川寫的 排卡講故事2 和OlivierTallec的 好想變成你(精裝)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站詳細內容也說明:48篇智慧啟發學習故事本書以注音標示讓孩子可自行閱讀;簡單又富有趣味的寓言故事, ... 貪心的狗知足不貪心 ○兩隻公雞和老鷹勝不驕敗不餒 ○囫圇吞棗不可自作聰明 ...

這兩本書分別來自新雅 和道聲出版社所出版 。

國立東華大學 中國語文學系 陳益源所指導 翁雅琴的 臺灣日治時期國語教育與日本民間故事傳播之研究 (2015),提出貪心寓言故事關鍵因素是什麼,來自於日治時期、國語教育、日本民間故事、臺灣民間故事、傳播。

而第二篇論文國立屏東教育大學 中國語文學系碩士班 黃文車所指導 林育嬋的 臺灣民間故事對國小五年級品德教育之應用研究 (2013),提出因為有 臺灣民間故事、國小、五年級、品德教育、行動研究的重點而找出了 貪心寓言故事的解答。

最後網站貪心的狗| 伊索寓言故事(臺灣配音) | 兒童童話故事| 中文童話| 碰 ...則補充:請訂閱碰碰狐的官方頻道觀看更多的最新內容!▻▻http://link.cleve.re/4225/關注碰碰狐官方微博以獲取更多精彩內容:官方微 ...

排卡講故事2

為了解決貪心寓言故事 的問題,作者田川 這樣論述:

一邊排圖卡,一邊講故事, 訓練孩子的記憶力、觀察力和語言的表達能力! ★讓孩子依次序排列成完整的故事,理解事物的因果及順序關係! ★鼓勵孩子看圖說故事,豐富孩子的詞彙,增進語文表達能力! 包括了五個著名的寓言故事:狼來了、烏鴉喝水、城市老鼠和鄉村老鼠、龜兔賽跑和貪心的小狗。每個故事的情節,都以5張圖畫卡來表達,另附一張文字卡說明故事內容。 遊戲方法:家長先把故事內容敘述一遍,然後讓孩子把圖畫於依次序排列成完整的故事。孩子可以一邊排列,一邊把故事講出來。從聽故事,玩遊戲中訓練孩子的記憶力、觀察力和語言的表達能力。

貪心寓言故事進入發燒排行的影片

改編自伊索寓言,誠實又辛勤工作的樵夫,不小心讓舊斧頭掉進河裡,他的單純和誠實,受到河神眷顧,獲得了金銀斧頭。貪心的鄰居知道後,也不管過程,以為把舊斧頭扔進河裡就可以得到好處,於是不但什麼都沒拿到,也失去了自己唯一的舊斧頭。

臺灣日治時期國語教育與日本民間故事傳播之研究

為了解決貪心寓言故事 的問題,作者翁雅琴 這樣論述:

臺灣光復後許多學者帶領著專業團隊,以科學性的採集方式在臺灣各地進行民間文學的研究與普查工作。從這些民間採錄的口傳文本中,不但能發現許多故事極似日本流傳的故事情節,也可找到不少與中國民間故事相似又與「開花爺爺」、「浦島太郎」等日本民間故事情節類同的現象。由於臺灣流傳的民間故事多數來自於先民原鄉,所以此類故事經常被視為是透過移墾先民的方式傳播來臺。 然而,因臺灣曾於明治28年(1895)至昭和20年(1945)間受到日本的殖民統治,原本在日本流傳的故事是否因日治時期初等教育的施行,藉由國語教育的推行傳入臺灣,相當值得關注。考察前人對於臺灣日治時期國語教育與民間文學的相關研究發現,有關國語讀本所收

錄的故事性教材,研究者多視其為日本政府對臺灣學子國民精神養成之工具,雖然部分臺灣民間文學的研究者曾揭示日治時期所施行的國語教育與臺灣民間文學二者的關聯性,但未見有更深層的探究,關注這些故事是否因被收錄在國語讀本,隨著初等教育的日趨普及,透過日本教師講述的感染力,廣泛地被當時的臺灣學子所記憶傳承。本論文試以民間文學的角度切入,由臺灣採錄的口傳文本、講述人教育背景等相關資料,對日治時期國語教育與臺灣地區日本民間故事傳播之相關議題進行深入研析,探索日本民間故事的傳承現狀與在臺灣地區的情節變異,並透過當時曾接受過日本教育族群的記憶建構故事傳播路線,進而探尋日治時期國語教育對臺灣民間文學之影響。

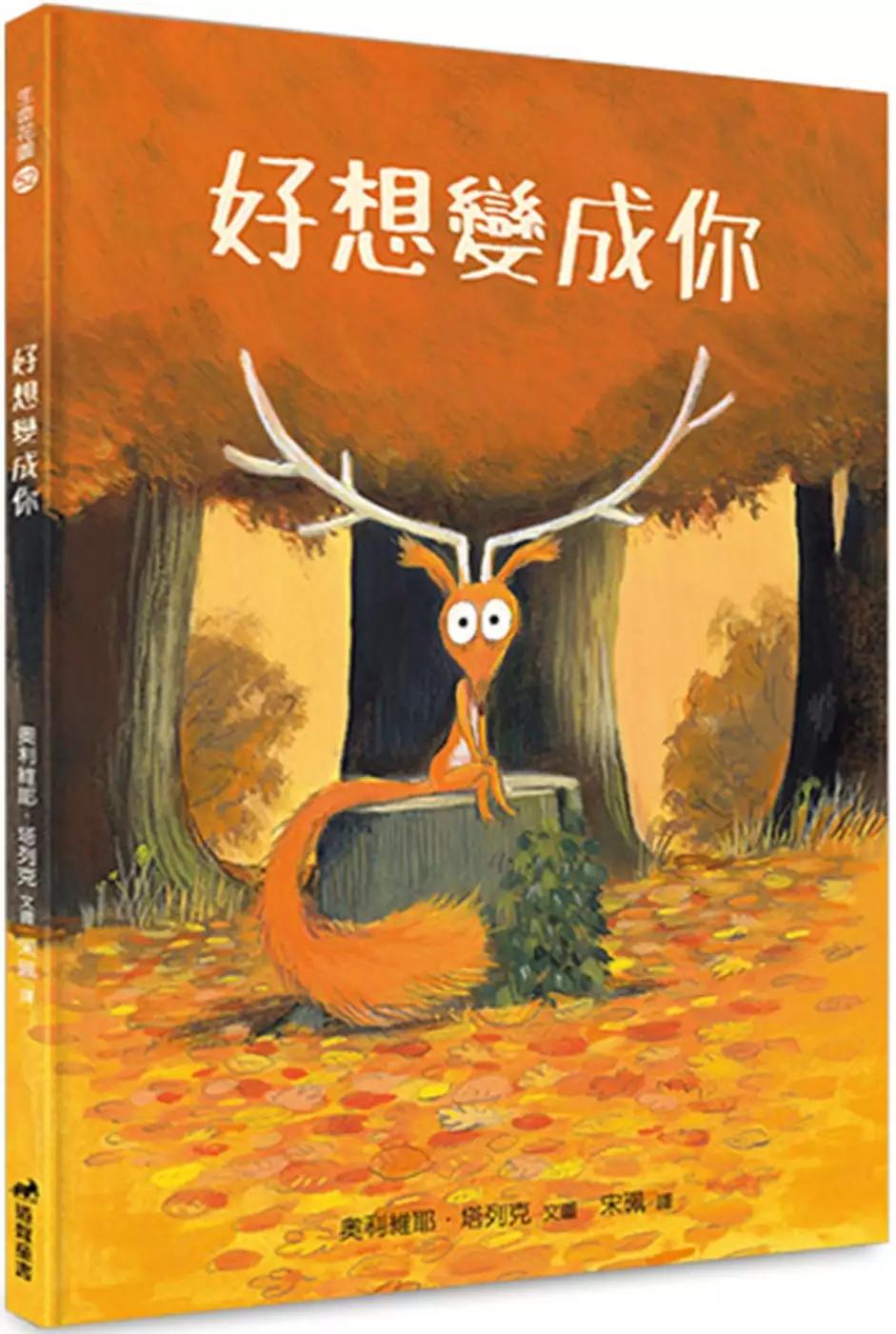

好想變成你(精裝)

為了解決貪心寓言故事 的問題,作者OlivierTallec 這樣論述:

我不想當松鼠了。 再也不要當松鼠了! 松鼠皺著眉頭看著水中倒影,每天在樹枝上跳來跳去、獨自尋找松果的生活,實在很無趣。這隻厭倦當自己的松鼠,羨慕起其他的動物。河狸很勤奮努力、團結合作,鹿頭上的角真是美麗,刺蝟能把身體捲成一顆球…… 奧利維耶・塔列克藉由這隻不想做自己的松鼠,隱喻總是羨慕他人的人性,從松鼠誇張逗趣的神情中,可以看見他內心小宇宙的喜、怒、哀、樂。猜猜看,他最後成為自己喜歡的樣子了嗎? 本書特色 ◆ 小松鼠表情活潑逗趣,張力十足 ◆ 呈現生物多樣性,掌握動物重要特色 ◆ 幽默的故事,反映人性最真實的問題 ※ 學齡前、國小中低年級

適讀(有注音)

臺灣民間故事對國小五年級品德教育之應用研究

為了解決貪心寓言故事 的問題,作者林育嬋 這樣論述:

隨著時代的變遷、想法的改變,現代人的品德觀念漸漸式微,得理不饒人、自掃門前雪、唯利是圖等現象屢見不鮮,也間接影響到我們的下一代。越來越多的家庭失去功能,使得在教學現場的教師,認為學生一代不如一代,大環境的影響,不免讓人替現代的莘莘學子擔憂。本研究透過臺灣民間故事,融入品德教育課程,使學生能培養出好品德。 研究者將臺灣民間故事,根據品德教育方案之七大主題分類,並針對七大主題進行課程設計與教學。引起動機包括體驗活動、音樂欣賞、短片欣賞等等;而主要活動以臺灣民間故事為文本,學生了解故事劇情後,根據教師設計的問題,進行品德教育主題核心概念的探討;最後的綜合活動,統整課程及補充觀念,讓學

生寫學習單、設計海報、編寫故事等等。本研究分為實驗組與對照組,品德教育的七大主題為:自主自律、負責盡責、誠實信用、孝親尊長、行善關懷、尊重生命、公平正義,在七大主題課程結束後,可發現實驗組的學生,在認知、行為、情意及生活教育皆有進步,可看出品德的種子,在學生的心中漸漸落地生根。 品德教育課程結束後,發現臺灣民間故事,能發展符合品德教育之課程,學生的品德觀念有大幅度的進步外,也使研究者在教學知能上獲得專業成長。希望未來實施品德教育時,能將品德教育拓展到整個校園,除了增加臺灣民間故事的篇數以及實施時間,教師也應該重視專業素養與運用班群力量協助教學。本研究以臺灣民間故事探討學生的品德觀念,只是

一個先驅者,希冀能引起更多教育工作者及政府單位的重視,發展更多符合學生品德教育的課程及教本,各個學校也能將臺灣民間故事納入校本課程,將品德教育課程推廣得更深、更遠,使我們看見下一代光明的未來。

貪心寓言故事的網路口碑排行榜

-

#1.贪心的商人

虽说是寓言故事,但世上确不乏这种人。 贪欲之心人皆有之。人们为了物质生活的改善而努力工作,勤劳经营;为了追求学识而废寝忘食,专心钻研;为了珍惜名誉而修身进 ... 於 www.lingshh.com -

#2.貪心的狗(附QRcode)全套共8冊柱柱姐講故事| Q豆手創坊

4. 《伊索寓言》的故事特別教導孩子,成長中各種人生智慧。以活潑生動的筆觸呈現。閱讀同時,能增加孩子語彙與表達能力,插圖優美精緻,增進孩子的藝術鑑賞力。孩子 ... 於 famishop.fami.life -

#3.詳細內容

48篇智慧啟發學習故事本書以注音標示讓孩子可自行閱讀;簡單又富有趣味的寓言故事, ... 貪心的狗知足不貪心 ○兩隻公雞和老鷹勝不驕敗不餒 ○囫圇吞棗不可自作聰明 ... 於 tw.buy.yahoo.com -

#4.貪心的狗| 伊索寓言故事(臺灣配音) | 兒童童話故事| 中文童話| 碰 ...

請訂閱碰碰狐的官方頻道觀看更多的最新內容!▻▻http://link.cleve.re/4225/關注碰碰狐官方微博以獲取更多精彩內容:官方微 ... 於 www.youtube.com -

#5.貪心的下場 - 正樹烏鴉的巢- 痞客邦

999999. 貪心的下場. 正樹烏鴉的巢. » 寓言故事. 痞客邦app下載. 送來回機票去日本. 5月積分重新開跑快跟上. 免費下載. Jun 14, 2010 10:19. 貪心的下場 ... 於 masaki0620.pixnet.net -

#6.貪心的狗-紙黏土寓言故事 - 香港書城

貪心 的狗-紙黏土寓言故事 ... 1、以紙黏土捏塑的方式,表現各種立體角色與背景,創作出可愛生動的繪本故事,能啟發孩子藝術鑑賞能力。 2、動物角色動作逗趣,容易吸引 ... 於 www.hkbookcity.com -

#7.贪心的山猫- 寓言故事 - 故事365

一天山猫外出寻食,捉到一只鸡,因为天已黑,而且离家还很远,于是他来到好朋友熊的家,熊让山猫住了下来。半夜里,山猫偷偷把鸡吃了,然后把鸡毛留下。 於 www.gushi365.com -

#8.漫畫家爆笑改編「貪心的狗+金斧頭銀斧頭」寓言故事劇情神 ...

不知道大家有沒有聽過《貪心的狗》以及《金斧頭和銀斧頭》的故事,這兩個故事其實都源自於伊索爾寓言,前者主要是勸告大家「太貪心的話會失去更多」, ... 於 www.teepr.com -

#9.天要塌下來; 貪心的蟲子: 中國寓言故事- 馬景賢- Google Books

天要塌下來; 貪心的蟲子: 中國寓言故事. Front Cover. 馬景賢. 理科, 1989. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content ... 於 books.google.com -

#10.贪心的狗_【欧洲寓言故事集】_ 皮皮少儿阅读频道

当前位置: 主页 > 图书读物 > 少儿故事 > 欧洲寓言故事集 >. 贪心的狗. [匈牙利]卡洛齐. 有只狗含着大块肉. 过河,. 突然在水里看见自己的影子. 於 www.ppzuowen.com -

#11.貪心的代價- 說故事Let's go - KKBOX

這首歌曲暫無歌詞,歡迎您投稿認養! 立即查看秘笈. 出自專輯. 我的5分鐘 ... 於 www.kkbox.com -

#12.金門日報全球資訊網-貪心的後果

在〈伊索寓言〉這一本書中,有許多的故事都在描述貪心沒有好下場,雖然這些故事的內容不相同,故事發展和變化也不相同,但是,最後的結果就是貪心的人最終得不到想貪得 ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#13.貪心的狗(現貨) - 家長會

「只要嚇走橋下的狗,我就有兩塊肉了。」 貪心的狗張開嘴,汪汪大叫,可是那一瞬間,. 卻發生了意想不到的事。那是什麼事呢? 本書特色. ˙伊索寓言故事精選共10冊。 於 www.parentshop.com.hk -

#14.贪心的狗| 伊索寓言故事| 碰碰狐!儿童儿歌- 母婴亲子 - 搜狐视频

母婴亲子视频:“简单易懂的'碰碰狐!伊索 寓言故事 '可以从轻松有趣的伊索 寓言故事 中学到许多教训和智慧。大家来听一听用中文讲述的,动物们有趣感动的故事吧。 於 tv.sohu.com -

#15.贪心的下场_风卿YY昀淡 - 博客

贪心 、寓言故事 ... 一个女妖只有一只鸡,这是她唯一的财富。 她的梦想是要周游世界,这天她路过一个村庄,祈求一位农夫让她住一晚。农夫说:“可以,你还 ... 於 blog.sina.com.cn -

#16.紙黏土寓言故事:貪心的狗- TAAZE 讀冊生活

紙黏土寓言故事:貪心的狗. Aesop. Chetsuda Meengoen. 張耀仁. 人類文化. 9789864135721. 1、以紙黏土捏塑的方式,表現各種立體角色與背景,創作出可愛生動的繪本故事 ... 於 www.taaze.tw -

#17.貪心的小企鵝(二版) - 敦煌書局

書名:貪心的小企鵝(二版),語言:中文,ISBN:9789865581855,出版社:小兵出版社有限公司,作者:鄭宗弦,出版日期:2022/12/14,類別: ☆ 童話寓言. 於 www.cavesbooks.com.tw -

#18.贪心的狗(欧洲) - 词典网

怀着贪心,它向自己的影子扑去。从它张开的口里. ... 民间故事 · 益智故事 · 睡前故事 · 惊险故事 · 童话故事 · 首页>> 故事大全>> 寓言故事>> 贪心的狗(欧洲)正文 ... 於 www.cidianwang.com -

#19.贪心的狮子|寓言故事 - 搜狐

贪心 的狮子|寓言故事 ... 很久很久以前,森林里住着一只大狮子。有一天中午狮子开心地出门去散步,看到路边有一只小兔子在睡觉,狮子想趁机把他吃掉。 狮子 ... 於 mt.sohu.com -

#20.貪心的狗 - 繪本公館

伊索寓言故事精選共10冊。 ˙情節豐富,含有意義深遠的寓意! ˙孩子藉由翻開書頁,如親臨現場般還原故事最真實的樣貌,激發其想像力。 貪心的狗從肉鋪偷走了一塊肉, ... 於 open-house.com.hk -

#21.寓言故事:《貪心的農夫》 - 每日頭條

寓言故事 :《貪心的農夫》. 2018-11-19 由 老WU龜看童話故事 發表于美文. 很久以前,一位農夫從城裡趕集回家,天要黑了,急匆匆地往回趕路。 於 kknews.cc -

#22.伊索寓言故事:一只贪心的狗,贪的太多只会失去更多(双语)

伊索寓言故事:一只贪心的狗A Greedy DogA GREedy dog went into a butcher's shop and stole a big juicy bone. He ran away so fast that the butcher could not ... 於 www.dioenglish.com -

#23.求一个关于贪心的寓言故事 - 百度知道

求一个关于贪心的寓言故事 · 1、杀鸡取卵. 从前,村子里有一个农妇和他的妻子,养了一群鸡。 · 2、骆驼长角. 骆驼见牛炫耀自己漂亮的角,羡慕不已,自己也想 ... 於 zhidao.baidu.com -

#24.贪心的小磁石 - 小脚丫睡前故事

2022-02-09 寓言故事 46 ℃ 0 评论. 有一块小磁石,非常贪心。 它走到哪里,就把哪个地方的碎铁屑、小钉子、曲别针统统揽入怀中,把自己弄得像个刺猬。 磁石以此为荣。 於 www.xiaojiaoya61.com -

#25.紙黏土寓言故事: 貪心的狗| 誠品線上

紙黏土寓言故事: 貪心的狗:適讀年齡親子共讀:0~8歲1.以紙黏土捏塑的方式,表現各種立體角色與背景,創作出可愛生動的繪本故事,能啟發孩子藝術鑑賞能力。2. 於 www.eslite.com -

#26.贪心的老虎故事图片 - 情感口述

贪心 的老虎故事图片,口才表演《贪心的老虎》 通过学习,表演寓言故事《贪心的老虎》,让北京口才秀故事:《贪心的老虎》【甘州区金安苑学校幼儿园】绘本故事《贪心的 ... 於 www.sgss8.com -

#27.貪心猴和快樂熊貓Mindful Monkey, Happy Panda - 法鼓文化

☆ 附導讀,幫助大人引導孩子漸漸進入祥和的境遇,成為彼此日後美好的回憶。 這個優美的故事告訴我們:如何平靜而快樂的安住在當下這一刻! ——一行禪師. 於 www.ddc.com.tw -

#28.什麼樣的人容易「聚財」?日本寓言故事「開花爺爺」有答案…

財富會判斷自己的歸處從前從前,村裡住著好心的老爺爺和老婆婆,他們的鄰居住著一對貪心的老爺爺和老婆婆。 有一天,好心的老婆婆在河邊洗衣服,上... 於 today.line.me -

#29.寓言故事:貪心是怎樣練成的- 作文素材 - 老资料

下麵是小編整理的“寓言故事:貪心是怎樣練成的”,歡迎閱讀,希望對大家有所幫助。這次逃脫,可以說是僥倖,僥倖是靠不住的。雞主人瞧著狐狸的皮,自言自語地說:“貪心 ... 於 www.laoziliao.net -

#30.貪心的狗 - 媽咪愛

主題:狐狸與鶴/ 北風與太陽/ 城市老鼠與鄉下老鼠/ 狐狸與烏鴉/ 報恩的老鼠/ 螞蟻與鴿子/ 龜兔賽跑/ 蚱蜢與螞蟻/ 貪心的狗/ 自作聰明的驢. 接下來介紹寓言故事,全套十 ... 於 mamilove.com.tw -

#31.謙叔叔說故事【伊索寓言- 貪心的狗】 - Facebook

謙叔叔說 故事 【伊索 寓言 - 貪心 的狗】 Youtube 高清版| https://youtu.be/JevW5GnKCqM 今天謙叔叔說 故事 晚點上菜囉~拍謝拍謝因為全家今天去costco補 ... 於 www.facebook.com -

#32.寓言故事——贪心的蓝狮子主管简述故事 - BiliBili

寓言故事 ——贪心的蓝狮子主管简述故事(84404) 企鹅生活中有很多人都贪心不足,俗话说得好,人心不足蛇吞象,而动物王国里也会有贪心的,就比如这一只 ... 於 www.bilibili.com -

#33.伊索寓言【貪心的獅子/ 固執的驢子】 | IC之音竹科廣播FM97.5

單集介紹. 今天晚上,我們要來聽伊索寓言的故事喔!首先第一個是「貪心的獅子」, ... 於 www.ic975.com -

#34.贪心的乞丐- 寓言故事 - 宝宝吧

一个乞丐在大街上锤头丧气的往前走着,他的衣服烂的可以看见身上的肉了。他的脸瘦瘦黄黄的,,看起来很久没有吃一顿饱饭了。他一边走着,一边嘀咕着: ... 於 www.baobao88.com -

#35.【童话名著·绘本】希腊《伊索寓言·贪心的狮子》 - 知乎专栏

《伊索寓言·贪心的狮子》,由于是稀缺绝版连环画,本着为80后和90后的童年保留记忆 ... 那时我以为我们的故事终于可以完美结尾,高兴地应「好」,暂时将过去生活的一地 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#36.寓言立體書的價格推薦- 2023年6月| 比價比個夠BigGo

價格持平. 康是美官方網購. 華碩文化伊索寓言系列_貪心的狗(立體書) · $221. 價格持平. MallDJ親子購物網. 伊索寓言經典故事(4本立體書). 於 biggo.com.tw -

#37.贪心鬼的故事(注音版) - 图书- 豆瓣

贪心 鬼的故事(注音版)豆瓣评分:0.0 简介:本套丛书共10册,包括《吹牛鬼的 ... 本册《贪心鬼的故事》精选了全世界11个具代表性的、有关贪心鬼的童话寓言故事。 於 book.douban.com -

#38.贪心的寓言----《渔夫和他的妻子》 - 搜狐

《渔夫和他的妻子》(The Fisherman and His Wife)是《格林童话》(Grimms'Fairy Tales)中一篇著名的童话故事,十分具有教育意义。 於 www.sohu.com -

#39.【寓言故事】贪心失金鹅 - 禁闻网

【寓言故事】贪心失金鹅 ... 下载连接: 128K 3分39秒【摘要】贪心一起,就像掉落无底洞,让人不可自拔…… 一位妇人在先生过世后,带着三个女儿到富有人家当 ... 於 www.bannedbook.org -

#40.貪心中英- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年5月

Card View. M24 中英雙語365成功寓言_貪心的狗等4則17頁 ... More Action. 寓言故事書 伊索寓言中英雙語注音童書親子故事書寓言故事彩色繪本貪心的狗高雄市 ... 於 www.lbj.tw -

#41.伊索寓言兒童故事:一隻貪心的狗 - 人人焦點

A GREedy dog went into a butcher's shop and stole a big juicy bone. He ran away so fast that the butcher could not catch him. 於 ppfocus.com -

#42.贪心的狐狸寓言故事(1500字) - 作文汇

贪心 的狐狸寓言故事作文1500字:它知道,这是它安全的界限,超过了这个界限,它还会像上次一样被困在鸡舍里。那么就会有性命之虞。但是,剩下的半只鸡对它吸引力实在太 ... 於 m.zuowenhui.com -

#43.貪心的狗| 大紀元

這隻貪心的狗為了多得到一塊肉,反而失去了它美味的食物,而貪心的人會失去什麼呢?親情、友情、良心、還是安心?這些才是生命中更為寶貴的財富啊!珍惜 ... 於 www.epochtimes.com -

#44.克雷洛夫寓言故事《贪心人和母鸡》

欲得更多反而失去一切,这样的下场贪心之人常得。诸如此类的事例何其多!我实在懒得详举细说,请君且听我的寓言一则。 我小时读过一个故事:有一个人 ... 於 www.gushiting.com -

#45.贪心的惩罚的故事_全故事网 - 儿童故事大全

贪心 的惩罚的故事一个老头子每天上山砍柴,他看见一棵粗壮的大树,老头子想,砍这棵大树可要费一段功夫了,刚要举起斧子砍下去,就听见大树开口说:“求求你, ... 於 www.quangushi.com -

#46.【人類童書】伊索寓言-貪心的狗(QR Code有聲書) - momo購物網

推薦【人類童書】伊索寓言-貪心的狗(QR Code有聲書), 特別編寫全新版有聲劇本,詼諧童趣的畫風、淺顯的文字,教導孩子成長中各種人生 ... 由柱柱姐親自獻聲講故事 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#47.紙黏土寓言故事-貪心的狗/ AESOP (9789864135721)

紙黏土寓言故事-貪心的狗 ... Not rated yet! ... Availability Status : Out of stock. The item is subject to availability at publisher/manufacturer. We will e-mail ... 於 singapore.kinokuniya.com -

#48.新寓言故事200则 - 快懂百科

《新寓言故事200则》是2003年海峡文艺出版社出版的图书。本书包含则200则的短篇故事, ... 贪心 ...... 2、小故事大启示. 3、小故事大智慧. 4、诚信仁义小故事. 於 www.baike.com -

#49.P033 貪心的狗伊索寓言系列 - 華碩文化

小故事、大領悟,帶給孩子正向思考 · 「越貪心,只會失去越多;只有知足,才能常樂」 · 堅固又安全 · 尺寸:180×180×25mm · 材質:精裝厚紙書. 於 www.weesing123.com.tw -

#50.【寓言故事】《神笔马良》贪心的皇上最后得到了应有想下场

【寓言故事】《神笔马良》贪心的皇上最后得到了应有想下场,对于喜欢的东西不要过分贪恋哦,懂得珍惜和节制幸福才可以长久。 於 www.sohu.com -

#51.八分鐘讀寓言系列:貪心的狗(P033) - 書立得網路書店

小故事、大領悟,帶給孩子正向思考. 「想要別人尊重你,就要先懂得尊重別人。」 . 堅固又安全。 . 尺寸:180x180x25 mm . 外 ... 於 www.srbook.com.tw -

#52.寓言故事之貪心的下場黃金鼠外帶失敗實錄! | 倉鼠 - 妞新聞

寓言故事 之貪心的下場黃金鼠外帶失敗實錄! ... 黃金鼠的特色莫過於兩頰的大頰囊,可以裝進好多食物,讓牠「外帶」回家給家人享用。因為這樣的特性,韓國的 ... 於 www.niusnews.com -

#53.寓言故事:貪心失金鵝 - 農業知識入口網

寓言故事 :貪心失金鵝 ... 一位婦人在先生往生後,帶著三個女兒到富有人家裡當奴僕,母女四人過著非常困苦的生活。 有一天,一隻全身長滿金黃色羽毛的鵝,突然飛到三位女孩 ... 於 kmweb.coa.gov.tw -

#54.一个关于贪婪的古代寓言故事:人心不足蛇吞象 - 七宗罪

人心不足蛇吞象同”贪心不足蛇吞象“,劝世名言。比喻人贪心不足,就像蛇想吞食大象一样。 古时候,有一个樵夫,孤身一人以打柴为生,秉性善良,有一天在上山的路上看见 ... 於 www.ottffss.net -

#55.求一个关于贪心的寓言故事 - 喜马拉雅

渔夫捕鱼有一个渔夫贪图省事,织的网只有一张桌子那么大。他出海一天也没有捕到一条鱼,垂头丧气地回到了家。邻居对他说:“你织的网太小了,哪里能捕 ... 於 m.ximalaya.com -

#56.貪心的狗:紙黏土寓言故事(平裝) - 原著:Aesop/編者

貪心 的狗:紙黏土寓言故事(平裝)》 - 原著:Aesop/編者:Toobpong/繪者:Nutthaphol Chaiwat - 於 share.readmoo.com -

#57.寓言故事書 伊索寓言中英雙語注音童書親子故事書 ... - 蝦皮購物

寓言可以幫助孩子用更聰明的方法去解決事情, 充分開發大腦, 學習更多的應變方法與 ... 寓言故事書 伊索寓言中英雙語注音童書親子故事書寓言故事彩色繪本貪心的狗. 於 shopee.tw -

#58.狮子的贪心-寓言故事-儿童资源网手机版

狮子的贪心. 一天,一只狮子一边走一边叹气,因为它没有抓到猎物。 突然,它发现有一只小白兔在茂密的草丛里甜蜜蜜地睡大觉呢,它想:真好,我有食物了,这下可以大饱 ... 於 m.tom61.com -

#59.贪心的寓言故事(通用21篇) - 聚优网

贪心 的寓言故事篇1. 大道理:. 贪婪如同一个永远难以填满的沟壑。 愈是贪婪,愈发现自己一无所有。 这样恶性循环 ... 於 www.jy135.com -

#60.伊索寓言故事:一隻貪心的狗,貪的太多隻會失去更 - 隨意窩

A GREedy dog went into a butcher's shop and stole a big juicy bone. He ran away so fast that the butcher could not catch him. He ran out into ... 於 blog.xuite.net -

#61.《關於貪心的寓言故事3則》 - 人生感悟- 勵誌第一

人生感悟文章《關於貪心的寓言故事3則》簡介: 漁夫捕魚有一個漁夫貪圖省事,織的網隻有一張桌子那麽大。他出海一天也沒有捕到一條魚,垂頭喪氣地回 ... 於 www.go1p.com -

#62.贪心人和母鸡 - 狸猫故事

克雷洛夫寓言贪心人和母鸡的故事主要内容本故事是狸猫寓言频道精选的故事。 欲得更多反而失去一切,这样的下场贪心之人常得。诸如此类的事例何其多! 於 www.limaogushi.com -

#63.狮子的贪心-寓言故事

一天,一只狮子一边走一边叹气,因为它没有抓到猎物。突然,它发现有一只小白兔在茂密的草丛里甜蜜蜜地睡大觉呢,它想:真好,我有食物了, ... 於 www.gushidaquan.com.cn -

#64.華碩文化伊索寓言系列_貪心的狗(立體書) - Malldj親子購物網

貪心 的狗張開嘴,汪汪大叫,可是那一瞬間,卻發生了意想不到的事。那是什麼事呢☆伊索寓言故事精選共10冊。 ☆情節豐富,含有意義深遠的寓意! ☆孩子藉由翻開書頁, ... 於 www.malldj.com -

#65.Top 100件貪心故事- 2023年6月更新- Taobao - 淘寶

去哪兒購買貪心故事?當然來淘寶海外,淘寶當前有264件貪心故事相關的商品在售。 在這些貪心故事的出版社名稱有福建科學技術出版社、南京出版社、上海科學普及出版社、 ... 於 world.taobao.com -

#66.貪心的獅子| 寓言故事| 睡前故事| 貓小帥 - YouTube

【貓小帥】兒歌 故事 唯一官方賬號,喜歡就點擊訂閱吧~https://www.youtube.com/channel/UCiNg7Z_dP_mzqNqNvIfdWZA/featured?sub_confirmation=1◇【貓 ... 於 www.youtube.com -

#67.阿熊電台EP20「伊索寓言-貪心的黃狗」 - Podcast on Firstory

標題:【伊索寓言-貪心的黃狗】你是一個貪心的人嗎?所謂人心不足蛇吞象,貪心的的人最後一定會自食惡果的喔!資料參考:故事小百科-伊索寓言/人類文化 ... 於 open.firstory.me -

#68.【贪心的狮子一一伊索寓言故事】在线收听_Angela_Yang - 荔枝

欢迎收听玛蒂姐姐的节目,在线收听【贪心的狮子一一伊索寓言故事】,下载分享【贪心的狮子一一伊索寓言故事】,动感、不错过。 於 www.lizhi.fm -

#69.什麼樣的人容易「聚財」?日本寓言故事「開花爺爺」有答案…

財富會判斷自己的歸處從前從前,村裡住著好心的老爺爺和老婆婆,他們的鄰居住著一對貪心的老爺爺和老婆婆。有一天,好心的老婆婆在河邊洗衣服, ... 於 wealth.businessweekly.com.tw -

#70.伊素寓言故事合集贪心的狗13个故事碰碰狐pinkfong 儿童儿歌 ...

35 伊索寓言6篇大集合貪心的狗北風和太陽披著羊皮的狼龜兔賽跑獅子和老鼠蟬和螞蟻兒童寓言與啟示. تشغيل - play · تحميل - download ... 於 blog.filkhabr.com -

#71.【華碩文化】貪心的狗伊索寓言系列 - meimaii 美賣

小故事、大領悟,帶給孩子正向思考「越貪心,只會失去越多;只有知足,才能常樂」堅固又安全. 於 www.meimaii.com -

#72.伊索寓言故事:一隻貪心的狗A Greedy Dog - 愛薇塔樂學英文

伊索寓言故事:一隻貪心的狗A Greedy Dog 貪的太多隻會失去更多伊索寓言故事:一隻貪心的狗A Greedy Dog A GREedy dog went into a butcher. 於 evita6804.pixnet.net -

#73.河裡的肉骨頭 - Loxa 教育網

寓言 天地. 河裡的肉骨頭 ... 太過貪心,反而會讓自己連原本擁有的東西也失去,就像故事中的狗,本來有一塊美味的肉骨頭,但因為貪心想得到更多,結果連原本的肉骨頭也 ... 於 www.loxa.edu.tw -

#74.贪心的小狗看图写话 - 抖音

创作灵感做事不能贪心。否则往往会吃大亏的。#睡前故事#儿童故事#伊索寓言#益智早教#早教#亲子. @小雪讲故事 · #拉布拉多贪心的狗子,顺手牵羊还要挑 ... 於 www.douyin.com -

#75.貪心的狗-紙黏土寓言故事 - 金石堂

書名:貪心的狗-紙黏土寓言故事| 語言:中文繁體| ISBN:9789864135721 | 出版社:人類文化| 作者:Toobpong | 出版日期:2011/08/11 | 類別:童書/青少年. 於 www.kingstone.com.tw -

#76.寓言故事20篇免费看

寓言故事 20篇免费看,1、贪心的小磁石寓言故事有一块小磁石,非常贪心。 它走到哪里,就把哪个地方的碎铁屑、小钉子、曲别针统统揽入怀中, ... 於 www.qigushi.com -

#77.儿童故事贪心的小狗-西瓜视频搜索

西瓜视频搜索为您提供又新又全的儿童故事贪心的小狗相关视频内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、 ... 寓言故事:贪心的狗狗,儿童早教,卡通动漫 01:32 ... 於 so.ixigua.com -

#78.寓言故事-9贪心的狗-在线听书 - 酷狗音乐

9贪心的狗. 我是芳芳. 下载收听. 寓言故事. 我是芳芳 38. 1狐狸和葡萄 我是芳芳 · 2披着羊皮的狼 我是芳芳 · 3吹箫的狼 我是芳芳 · 4狮子和老鼠 我是芳芳 ... 於 m.kugou.com -

#79.寓言故事贪心失金鹅

寓言故事贪心 失金鹅. 发表:2022年01月24日. 一位妇人在先生往生后,带着三个女儿到富有人家里当奴仆,母女四人过着非常困苦的生活。 有一天,一只全身长满金黄色羽毛 ... 於 www.kanzhongguo.eu -

#80.【動畫片】 伊索寓言 - h69966996 ( Anny ) 的部落格- 痞客邦

【動畫片】伊索寓言1、伊索寓言鸚鵡的偽裝2、伊索寓言自作聰明的驢3、伊索寓言值得驕傲的 ... 14、伊索寓言貪心的狗 ... 28、伊索寓言兩隻鴿子的故事. 於 h69966996.pixnet.net -

#81.伊索寓言- 維基百科,自由的百科全書

《伊索寓言》的一系列故事,大都篇輻短小,卻能闡述大道理,深具哲理,具有很高的文學價值,因此成為世界上流傳廣泛的經典作品。 Aesopus moralisatus, 1485 ... 於 zh.wikipedia.org -

#82.[英文寓言]貪心的下場The Dog and His Bone - Little Fox英語

今天介紹給大家的英文寓言,就是要告誡小朋友貪心的下場,非常推薦爸拔媽麻一起看,看完後和小朋友互相交換意見、帶領孩子思考喔! 直接看動畫故事→ ... 於 littlefoxtw.pixnet.net -

#83.寓言故事:贪心是怎样练成的

寓言故事 :贪心是怎样练成的. 狐狸是一个十分聪明的家伙。它经常偷农人家的鸡,屡屡得手。尽管农人想了不少对付狐狸 ... 於 zw.liuxue86.com -

#84.贪心的人寓言故事有哪些 - 比翼故事网

贪心 是人类普遍存在的弱点,它往往会让人们犯下错误的决策,甚至丧失理智。为了让人们更加深刻地认识到贪心的危害性,许多寓言故事都以贪心为主题进行 ... 於 www.6bsq.com -

#85.儿童启蒙寓言故事会贪心的猴子 - 爱奇艺

儿童启蒙寓言故事会贪心的猴子,是儿童类高清视频,于20200314上映。简介: 於 m.iqiyi.com -

#86.伊索寓言-貪心的狗【八分鐘讀寓言系列】 - higo

開商城X共享賣X賺現金 ·. 小故事、大領悟,帶給孩子正向思考.「越貪心,只會失去越多;只有知足,才能常樂」 . 堅固又安全。 . 尺寸:180x180x25 mm . 材質:厚紙. 於 higo1.tw -

#87.無題

張瀅瀅同學. 書名: 伊索寓言 作者: 伊索 出版社: 人類文化事業股份有限公司. 內容簡介. 寓言故事名稱: 貪心的獅子. 讀後感. 看完了這個寓言,我明白到一個人如果太 ... 於 www.twghkhnmp.edu.hk -

#88.貪心的獅子 - 僑教雙週刊- 全球華文網

故事 全文. 這一天,獅子睡完午覺,走出洞口看看四周說:「肚子有點餓,出去找晚餐吧!」 獅子一走進樹林裡,就看到一隻野兔在樹下吃草,獅子高興地說:「兔子肉又嫩又 ... 於 biweekly.huayuworld.org -

#89.贪心的农夫- 经典寓言故事

贪心 的农夫故事. 很久以前,一位农夫从城里赶集回家,天要黑了,急匆匆地往回赶路。走着走着,踩到了一件东西,拿起来一看,大吃一惊!是个两手握蛇的小人,黄色,挺 ... 於 www.llww8.com -

#90.貪心的狗| 伊索寓言故事| 碰碰狐!兒童兒歌 - YouTube

有一隻 貪心 的狗,在路上看見一塊好大的肉,變開心地把它叼回家,回家的路上, ... 伊索 寓言故事 '可以從輕鬆有趣的伊索 寓言故事 中學到許多教訓和智慧。 於 www.youtube.com -

#91.貪心的狗 - 博客來

貪心 的狗張開嘴,汪汪大叫,可是那一瞬間, 卻發生了意想不到的事。那是什麼事呢? 本書特色 ˙伊索寓言故事精選共10冊。 ˙情節豐富,含有意義深遠的寓意! 於 www.books.com.tw -

#92.好玩的“鬼”故事——贪心鬼的故事-梅子涵主编-童书 - 新浪微博

《贪心鬼的故事》精选了全世界11个具代表性的、有关贪心鬼的童话寓言故事。孩子们可以在故事中遇见各种各样的“贪心鬼”,并通过贪心鬼们的故事认识到“坏毛病”,去一去 ... 於 weibo.com -

#93.303天堂〞 萬萬歲。 - 優學網

書名:伊索寓言─貪心的狗作者:伊索大意:從前,有一隻之貪心的狗,在路上閒晃 ... 我們平時也不要像故事內的貪心狗,為了自己的利益,就奪取他人的 ... 於 tw.class.uschoolnet.com -

#94.关于贪心的寓言故事3则

关于贪心的寓言故事3则. 时间:2013-08-12 作者:网络. 渔夫捕鱼. 有一个渔夫贪图省事,织的网只有一张桌子那么大。他出海一天也没有捕到一条鱼,垂头丧气地回到了家。 於 m.lizhidaren.com -

#95.贪心的母女与金鹅的故事_寓言故事 - WWE

一位妇人在先生去世后,带着三个女儿到富有人家里当奴仆,母女四人过着非常困苦的生活。 有一天,一只全身长满金黄色羽毛的鹅,突然. 於 gs.kankanmi.com -

#96.香港二樓書店> 貪心的狗

《伊索的異想世界》收錄《伊索寓言》三十則故事,內容大多與動物有關,透過描寫動物之間的關係來表現人與人之間的互動。書中講述的故事簡短精練,刻畫 ... 於 2-floor.dyndns.org -

#97.硬皮精裝寓言故事書《貪心的狗》《城市老鼠鄉下 ... - Carousell

喺Hong Kong,Hong Kong 買硬皮精裝寓言故事書《貪心的狗》《城市老鼠鄉下老鼠》 #繪本#品格故事兩本. 8成新,全彩圖,有少量鉛筆痕(見圖),可擦,不影響閱讀, ... 於 www.carousell.com.hk -

#98.管理寓言故事:发现金狮子的人-公司新闻

我一方面贪心爱财,一方面又胆小怕事。这样的运气是怎么回事?金狮子是哪位神明造出来的?这件事使我心中矛盾重重。爱金子吧 ... 於 www.ahhsgs.com