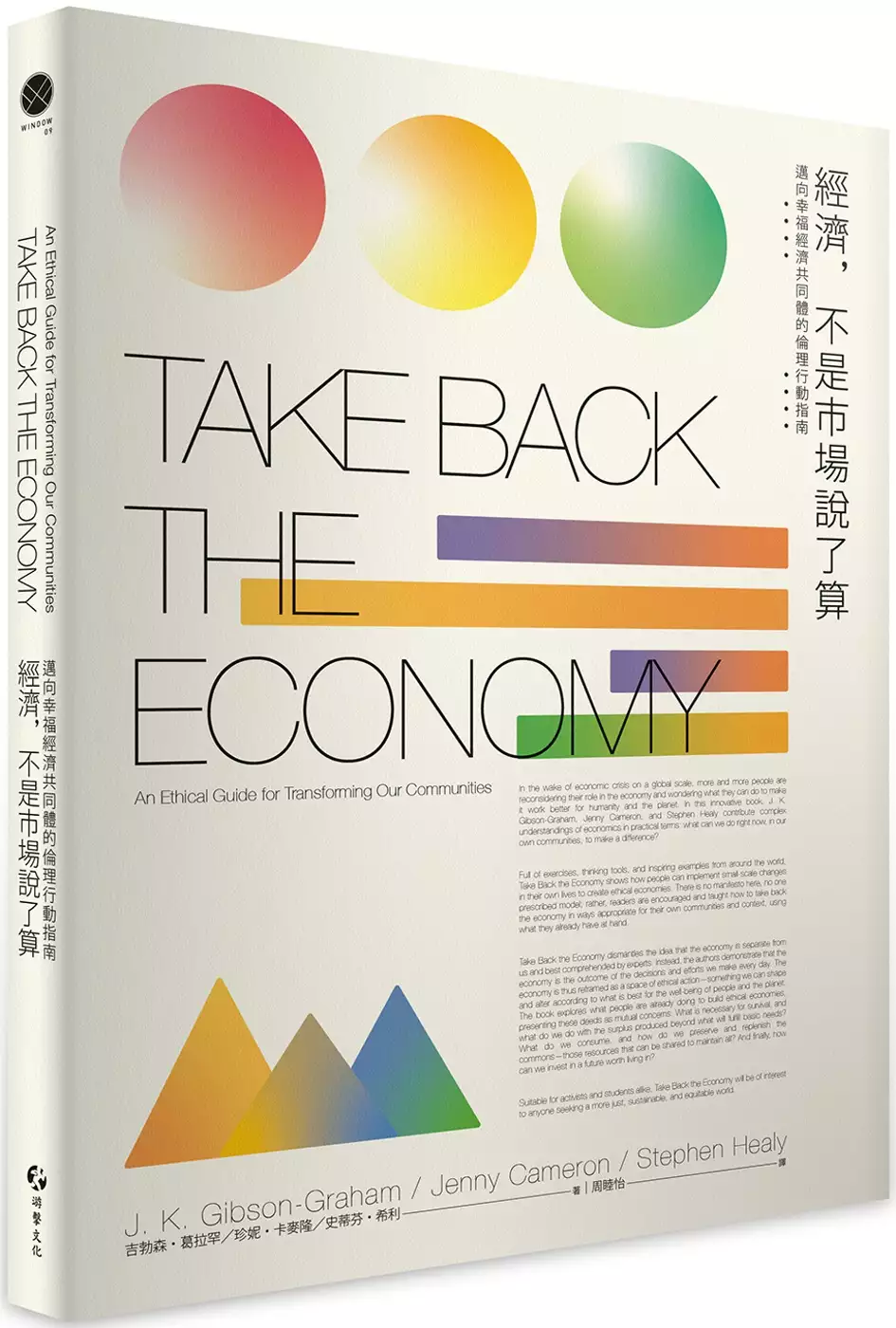

農業合作社好處的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦J.K.Gibson-Graham寫的 經濟,不是市場說了算:邁向幸福經濟共同體的倫理行動指南 和丁維萱林樂昕的 智慧創生:新農民創業與升級行動指南都 可以從中找到所需的評價。

另外網站接订单、搞循环——吉林榆树一个农民合作社的现代农业探索也說明:连日来,在有“天下第一粮仓”之称的吉林省榆树市,增益农业机械种植专业 ... 谈起新技术的好处,合作社负责人马占有介绍:“既节水又省肥,马铃薯个儿 ...

這兩本書分別來自游擊文化 和巨流圖書公司所出版 。

明新科技大學 管理研究所碩士在職專班 白東岳、魏文彬所指導 鄒于婷的 企業社會責任規劃與行銷策略探討:以WD商業銀行為例 (2021),提出農業合作社好處關鍵因素是什麼,來自於決策管理、社會責任、行銷策略、永續發展、金融品牌。

而第二篇論文中國文化大學 社會企業管理碩士在職學位學程 王振軒所指導 劉吉仁的 災民安置的永續之道:以永齡農場轉型合作社為例 (2020),提出因為有 BOPT、災後安置、永齡農場、轉型、合作社的重點而找出了 農業合作社好處的解答。

最後網站农民合作社调查:出现经营困难便“树倒猢狲散” - 中国新闻网則補充:这些合作社在扩大农业生产经营规模、提升产业竞争力、促进农民增加收入等方面发挥了重要作用。但部分合作社管理不够 ... 加入合作社,好处不言自明。

經濟,不是市場說了算:邁向幸福經濟共同體的倫理行動指南

為了解決農業合作社好處 的問題,作者J.K.Gibson-Graham 這樣論述:

擺脫金錢至上的價值觀,重新定義何謂幸福 奪回對經濟、工作、商業、市場、財產與金融的控制權 透過日常生活中的選擇與行動,我們能夠創造不一樣的未來 20世紀的主流觀點認為,經濟是一部以增長為燃料的機器,任何人為干涉都可能阻礙其順暢運作,危及經濟增長。我們將經濟增長奉為圭臬,掠奪各種自然資源,威脅其他物種的生存,我們聚焦於自身慾望,無視不斷擴大的貧富差距與他人的犧牲。然而,地球資源的耗盡及不平等的加劇,讓許多人開始懷疑這些代價是否值得付出。 本書打破「經濟是一部機器」之迷思,將經濟重構為「我們決策和行動的後果」,並帶領讀者思考以下問題:何謂幸福?我們如何好好生存?如何分配剩餘?在我們

尋求好好存活之際,我們如何對待他人?我們消耗了什麼資源?如何維護我們共有的資源?如何投資未來?我們在自己的社區中能夠做些什麼以產生影響? 世界各地的人們起身行動,嘗試透過倫理行動「奪回經濟」,使其為社會和環境服務,造福人類與地球。透過倫理行動奪回經濟,意味著在好好存活之際,也關懷他人、環境與其他物種的處境,因為我們共享地球棲息地,且相互依賴。我們不只替資本主義企業工作賺錢與消費,我們還相互照顧,彼此幫助,我們以物易物,自給自足,我們贈送或收受有形與無形的禮物,彼此互惠。透過日常生活中的選擇與行動,我們可以一步步奪回對經濟、工作、商業、市場、財產與金融的控制權。 本書提供一套簡單

實用的思考工具,教導讀者如何利用現有資源,以適合自己社區和環境的方式奪回經濟,創造更公平且永續的世界,邁向真正的幸福。 ◎ 奪回工作 我們是為了工作而生活,還是為了生活而工作?何謂幸福? ◎ 奪回商業 在資本主義企業中,員工付出大量時間與心力,自然環境也付出代價,絕大多數的利潤卻都進入老闆的私人口袋,這樣的剩餘分配方式合理嗎?是否有其他選項? ◎ 奪回市場 在市場上,除了價格以外是否還有其他值得考慮的事情?我們的消費習慣如何影響他人與環境? ◎ 奪回財產 我們消耗了什麼資源?我們如何維護地球棲息地與其他共有資源? ◎ 奪回金融 金融

部門掌握了大量社會財富,然而今日其運作更像是個巨型賭場,而非我們財富的守護者,我們該如何改造金融,使其投資於我們共同的未來? 各方推薦(按姓氏筆劃排列) 李仲庭│社會事業財務顧問/地下勞動合作社南機拌飯創辦人 林以涵│社企流執行長 林祖儀│經貿國是會議全國代表 邱星崴│耕山農創/老寮Hostel創辦人 洪敬舒│台灣勞工陣線研究部主任 陳東升│臺灣大學社會學系特聘教授/科技部人文創新與社會實踐計畫主持人 陳怡樺、陳郁玲│合作經濟故事採集者/《哇!原來這也是合作社》作者 許甘霖│東海大學社會學系副教授 彭揚凱│OURs都市改革組織秘書長 黃盈豪│東華

大學民族社會工作學士學位學程助理教授 楊宗翰│《空屋筆記》作者 劉揚銘│寫作者.編輯人 謝昇佑│好食機創辦人 「如果你想經營具理想與人情味的照顧服務或教育活動,猶豫要商品化收費還是免費普及比較好?作者會陪你釐清『工作生存—商業盈餘—市場交換』的本質,進而重新定義問題;如果你想打造以人為本、社群共好的空間,正煩惱產權模式、管理機制和資金來源,作者會分享『多元的財產共有化』和『具社會連帶的金融』等概念。臺灣各地投入社會經濟創新行動的朋友們,本書兼具大格局的批判,與個體財務需求的討論,絕對有助於激發更多策略思考!」——李仲庭/社會事業財務顧問.地下勞動合作社南機拌飯創辦人

「這本書為我們提供了在資本主義至上以外的另一種思考,透過具有社會創新能量的案例分享,啟發我們對於公平與永續生活的想像,也提供一系列工具,讓我們能將想法化為具體行動,推薦大家一讀。」——林以涵/社企流執行長 「當生活逐漸被『經濟』拉下山坡,這本書會是有用的煞車,而且需要手腳並用。在資本主義社會中,人人都知道要尊重『市場是看不見的手』,但很少人談社會是『看不見的腳』,沒有社會,市場就無所依憑。本書的核心即在奪回經濟的概念,用多重的尺度、不同的角度、多元的個案重新思考生活的可能,並提供具體工具,協助被經濟原子化的個人再重建為共同體的我們。如果你也想重新抓回生活,這是本相當好的入門書。」——

邱星崴/耕山農創.老寮Hostel創辦人 「有可能讓經濟不那麼邪惡嗎?本書從工作、商業、市場、財產和金融五大面向的行動出發,透過深入淺出的指引及案例,提供一整套奪回經濟主導權的解決方案,使經濟不再是由1%所控制,只有貪婪與破壞的掠奪武器。更重要的是,以倫理作為行動核心所重建的『社會團結經濟』,既不困難,也無需龐大費用,就能看見成效。 當經濟不再是市場說了算,市場也不會只由企業說了算!是時候重建一個為99%服務的系統,讓經濟及市場成為獎勵社會價值的正義。」——洪敬舒/台灣勞工陣線研究部主任 「本書向堅持『市場資本主義之外沒有替代方案』的人,展示了『另一種世界』生猛有力的樣貌,人們

只因意識形態障目才對此視而不見;本書也對有美好憧憬但質疑『真實烏托邦』可行性的人闡明,普通人也具備能動性,能夠建立自己想要的經濟體制;對於那些已在替代方案的道路上默默耕耘者而言,本書提供了清晰的概念和實例,使其能夠據以調整實務做法;本書也為想了解地方創生和社會實踐者提供了快速理解的指南。」——許甘霖/東海大學社會學系副教授 「當資本主義無所不在地將我們生活的各個面向都商品化,強調個人主義、相互競爭等價值,人們不斷探尋資本主義以外的各種另類經濟形式。互助分享、強調人與人的關係、看重社會集體和團結等原住民部落的特質,都是我們想要尋回並重視的價值。除了臺灣熟悉的合作社與社會企業,本書也提到公

平貿易、社區支持型農業、循環經濟、私人土地共有化等另類經濟可能的出路。在此推薦這本社會經濟與團結經濟必讀的入門聖經,作者透過大量實例和具體可操作的工具,讓我們得以反思如何奪回工作、商業、市場、財產和金融,同時也展示了我們可以如何一起行動,創造一個不同的未來。一起從『自己自己到一起一起』吧!」——黃盈豪/東華大學民族社會工作學士學位學程助理教授 「生活,有各式各樣的可能性;經濟,也有各式各樣的可能性。 除了傳統大還要更大,多還要更多的經濟思維外,還有追求更好、更和諧的共好可能性。 不只是經濟,工作、商業、市場、財產和金融都有不一樣的可能。這本書讓人們對未來有更多的想像空間,也讓我更確信自

己想要當一個返樸者。」——楊宗翰/《空屋筆記》作者 「在現代資本主義社會中,各種關乎『經濟』的事,無疑是大多數人最關心的課題。但恐怕多半時候,我們都困在既有認知的框架與制度中,狹隘地以為經濟只關乎財富增長,唯有不斷努力賺錢與消費,才是對整體經濟有所貢獻。但事實上,透過本書引導我們對『經濟』、『工作』、『商業』、『市場』、『財產』、『金融』這些概念重構式的理解與實際案例的闡釋,可以發現,原來,我們大可建構屬於我們的共同體經濟體制,奪回屬於社區的經濟主權!」——謝昇佑(好食機創辦人) 作者簡介 吉勃森.葛拉罕(J. K. Gibson-Graham) 西雪梨大學的經濟地理學家

凱瑟琳.吉勃森(Katherine Gibson)教授和麻薩諸塞大學阿默斯特分校已故的裘莉.葛拉罕(Julie Graham)的共同筆名。吉勃森.葛拉罕的早期著作包括:《後資本主義的政治》(A Postcapitalist Politics)、《(如我們所知的)資本主義的終結:對政治經濟學的女性主義批判》(The End of Capitalism (As We Knew It): A Feminist Critique of Political Economy)。 珍妮.卡麥隆(Jenny Cameron) 澳洲紐卡索大學地理學和環境研究副教授。她參與撰寫的著作包括《階級與它的他

者》(Class and Its Others)、《社會經濟:經濟團結的國際觀點》(The Social Economy: International Perspectives on Economic Solidarity)等。 史蒂芬.希利(Stephen Healy) 麻薩諸塞州伍斯特州立大學地理學系助理教授。他的作品收錄於《經濟再現:學術與日常》(Economic Representations: Academic and Everyday)、《團結經濟:為人們和地球建立替代選擇》(Solidarity Economy: Building Alternatives for P

eople and Planet),以及《人文地理學的國際百科全書》(The International Encyclopedia of Human Geography)。 譯者簡介 周睦怡 德國柏林洪堡大學政治學博士。現任臺灣大學社會學系博士後研究員,協助執行科技部人文創新與社會實踐推動與協調計畫。近年來投入社會經濟、團結經濟以及公民社會的研究,探討如何透過理論與實踐的激盪促進經濟民主化與治理民主化。 各方推薦 推薦序 思考哪些是必需、多少才足夠,以及什麼是幸福(劉揚銘) 推薦序 改造資本主義的務實路徑(陳東升) 推薦序 重構新世代的解方「合作經濟」:Tog

ether We Are Stronger(陳怡樺、陳郁玲) 譯序 經濟,不只是數據指標,也可以是人與人之間互惠共好的美好相遇(周睦怡) 致謝 導論 奪回經濟 為什麼是現在? 第一章 重構經濟,重構我們自身 第二章 奪回工作 存活得好 第三章 奪回商業 分配剩餘 第四章 奪回市場 遇見他人 第五章 奪回財產 共有化 第六章 奪回金融 投資未來 結論 任何時刻、任何地點…… 註釋 推薦序 思考哪些是必需、多少才足夠,以及什麼是幸福 劉揚銘(寫作者.編輯人) 太好了,這是一本讀者可以使用,而且應該盡情使用的書,用於改變我們過去習以為常的經濟行動。書中所討論的「經濟

」,並非政府與大企業才有能力掌控的金融運作,而是居住通勤、上班工作、採買物品、經營公司、股票投資……等日常行為。我們在生活中所做的每個選擇,都有機會改變經濟的樣貌。 我們的經濟活動,也到該改變的時候了。 活在資本主義經濟體系中的我們,勞心勞力賺取報酬,以購買商品與服務滿足生活所需。照理說,經濟循環應該讓我們的日子更幸福,居住環境更美好,然而根據書中引用的研究,1950年代以來,全球經濟成長使個人收入增加,人們的幸福感卻沒有提升,在某些國家甚至還逐漸下降。我們花太多時間在賺錢,沒有時間好好生活。 工作是我們謀生的方式,或許也是快樂和意義的來源,然而漫長的工時正在損害我們的

健康,也縮減我們育兒和陪伴家人的時間。我們為了彌補工作辛勞上網爆買,吃宵夜紓解加班壓力,再拿薪水上健身房向身體贖罪。於此同時,貧富差距也逐漸拉大,市場貿易為某些人賺取豐厚報酬,卻也使某些人受苦受壓迫。 人類的經濟活動對地球環境造成影響,道理我們都懂,只是現在畫面變得更具體。2020大疫之年,令人印象深刻的一張照片,是印度旁遮普(Punjab)居民抬頭就能看見200公里外的喜瑪拉雅山矗立於地平線。由於國家進入封鎖狀態,交通中止、工廠停工,這塊地區30年來首度排除空氣汙染,讓居民得以直視原本就存在的山脈。經濟暫時停擺,使空氣和海洋變乾淨,城市更安靜,甚至連地殼震動都因此減少。 當

然不是說經濟發展只有壞處,萬萬別這麼想,經濟是我們賴以為生的日常,沒有人可以脫離其中,然而現行經濟體制的問題是如此清晰可見,其中的許多弊端我們甚至已切身體會,我們過去習慣的拚經濟模式,其耀眼的成果是否遮蔽了某些我們理應重視的東西呢?《經濟,不是市場說了算》提醒我們透過更寬廣的視野重新檢視經濟,同時也在各個層面提出有可能、甚至已證明可行的行動建議。 從想像力開始改變 改變的第一步是重新想像,本書開頭先打破「經濟像一臺機器」的刻板印象,取而代之的圖像是「經濟像一座菜園」──我們取之於它、消耗它,也需要補充與維護它;以及「經濟是一座冰山」──除了水平面上的受薪工作、市場交易外,水面下

還有許多被忽略的經濟領域。 換個圖像思考很有趣,過去提起「經濟體系」、「市場經濟」或「產業經濟」,人們總認為那是負責調整利率的政府,以及可以投資幾百幾千億的銀行與大企業才有能力推動的體系,微小的個人沒有太大力量。重置一幅畫面之後,才發現你我都是經濟菜園的生產者、消費者與維護者,我們有能力也應該照料這塊園地,並與他人協商共同使用。 想像力更新後,接下來就是如何改變、怎麼動手做的問題。本書用了五個章節循序剖析,首先討論我們的工作模式,再擴展至經營與管理企業的方式,接著繼續推演到國際貿易市場,進而反思私有財產制,最後則討論如何運用金融投資創造更好的未來。 以下針對各章內容簡單

介紹。 第二章討論工作模式時,作者探問:「究竟什麼是幸福?」原本應該是為了維持生活而工作的我們,時常反過來變成為了持續工作而生活,時間分配失去平衡,日子過得並不快樂,這是現代人的一大困擾。 書中以返樸者(Downshitfers,也有翻譯成「減速生活者」)為例,返樸者有意識地選擇減少收入但改善其生活品質,他們轉換職業、減少工作、搬到較便宜的區域,全面調整其生活方式,這是為了花更多時間和家人相處、過更健康的生活,他們以較低的物質需求換取更多滿足感與幸福。在美國、英國與澳洲,大約有四分之一到五分之一的人做出這樣的選擇。近年在全世界範圍逐漸蔓延的斷捨離、極簡主義潮流,也反映了重新思考

工作和生活的整體趨勢。 書中說明,幸福不只是物質條件的滿足,有時工作本身就是幸福,身體健康也是幸福,和社群維繫良好關係、對社會有所貢獻也都是幸福的條件。為此我們可能需要重新定義工作,而作者也提供了「24小時時鐘」、「幸福評分卡」與「均衡表」作為思考工具(42頁)。 除了個人生活之外,提供我們有薪工作的企業,也是經濟體系重要的一環。第三章討論「生存所需」與「剩餘」的界線該如何劃分?企業可以如何分配盈餘?當前的人類經濟活動已經開始超出地球的負荷,且雖然生產過剩卻貧富不均,40%的財富流入1%的人手中。我們是否可能讓剩餘分配更符合倫理,在同樣條件下滿足更多人的需求,同時也將環境與其他

物種納入考量? 本章介紹了三種企業類型:願意負起更多社會責任的資本主義企業;從企業所有權、管理決策、工資設定到盈餘分配,都以民主方式運作(在阿根廷已有案例)的工人自組合作社;以及不以利潤最大化為目標,直接滿足社會和環境需求的社會企業。 討論完企業,下一步便是連結供與需的市場。第四章很有畫面感地幫助讀者重新認識「市場」:市場是讓生產者和消費者彼此相遇的機制,也是我們和某位遙遠的他者,以及遙遠的產地建立連結的方式。在此,重要的是如何在買賣之間讓彼此都能過得更好。 過去,人們在購買商品前大多只想著價格合不合理?物品是否實用?好不好看?體驗如何?然而擴大關懷的範圍,我們可以將人

與人、人與地球的關係也納入考量。商品是否涉及動物實驗或工廠化養殖?環境是否受汙染?製造過程是否尊重人權與勞工權?運輸距離長嗎?節能表現如何?是否為有機或公平貿易?種種議題看似複雜,但作者運用蒲公英圖(112頁)、供應鏈圖(114頁)等圖表清楚呈現商品所涉及的各種連結,讓我們能夠重新評估每一次消費背後的意義。 接下來的第五章,作者提醒我們用更寬廣的視角,重新思考如何管理、維持生存所仰賴的各種資源,包括:陽光、水、空氣、土壤、動植物生態等「生物物理上的資源」;語言、音樂、藝術等「文化資源」;教育制度與政治體系等「社會資源」;以及科學技術、生態知識等「知識資源」。 我們該基於什麼樣的

規則來管理與使用這些資源?如何分配其產生的利益?怎麼協調責任?如何照料與維護它們?作者建議我們在「封閉私有」和(時常導致資源濫用與汙染的)「不受監督管理的任意開放取用」之間,開闢一種由社群共同協商、利益與責任共同承擔的資源取用、維護與管理方式。本書透過澳洲原住民共同管理傳統林地、法國城市重新市政化水和下水道系統、維基百科式的開放知識資源,以及菲律賓市政府與地主協調,讓貧民暫時使用閒置土地種菜等案例,說明更公平且永續的資源運用方式不是沒有可能達成,非常精采。 第六章則說明金融是投資未來的方式。我們應當投資未來,支持我們彼此與地球永續共生,從而確保後代就算沒有比我們現在過得更好,也至少能擁

有一樣好的生活。在做出投資決定時,只考量「投資報酬率」(ROI)可能不太夠,目前已有計入社會和環境報酬的「社會投資報酬率」(SROI),甚至是作者提出的「共同體經濟投資報酬率」(CEROI)。CEROI讓支持健康、教育、兒童與老人照護的組織,減少生態足跡與能源耗損的企業,能創造就業並將盈餘分配給社群與環境的事業體,以及支持倫理貿易活動的公司,能在這個標準裡脫穎而出,被投資人看見。目前世界上已有許多納入倫理考量的投資方案,例如幫助貧民籌資以協助其自立的窮人銀行、將資金投入生態環境的管理基金。 循序擴大視野 閱讀本書,是循序漸進擴大視野的過程,本書讓讀者從自私自利的經濟動物,一步步

發現原來自己的工作、生活與消費行為,都會與他人產生連結,甚至連金融投資也是改變未來的方式,或許連我們選擇買哪支股票,都是在描述自己想要什麼樣的未來;而我們賴以生存的環境也不能無止境地消耗,地球和我們的身體一樣都需要照料維護。原來作者所說的「共同體經濟」,正是將與我們連結的他人、環境和未來世代都納入考量。 改變了認知,當然還要起身行動。雖然未來不見得樂觀,例如減速生活的健康想像,在發大財的美夢之前是否有足夠的吸引力?工人自主管理的合作社以及社會企業,是否能在資本市場上與利潤最大化的企業競爭?如果知道一家公司是血汗工廠、極度消耗環境資源,但買它的股票會賺錢,你會不會投資?更殘酷的問題可能是

,如果你手上已經有血汗工廠的股票正在賺錢,你是否會選擇拋棄它?凡此種種提問,都在閱讀過程中掠過我的腦海,令人膽顫心驚。 幸好,避免眾人竭澤而漁大撈一筆的方式,是讓大家了解到我們都屬於一個利益共同體。當我們擴大關懷的視野,就能增進更大規模的共同利益,而這也會回過頭帶來自利,這或許會是經濟動物改變的契機。本書各章都附上了具體可行的倫理行動指南,讀者可以使用,也應該盡情使用。 第三章 奪回商業:分配剩餘 什麼是商業? 商業機構是生產與交換商品和服務的組織。它們是企業主和工人將資源、科技和勞動力轉換為新事物的地方。主流的訊息是,企業是經濟增長的泉源,財富和福祉由此流出。 儘管有這種漂亮的說法

,但大多數商業機構並非以製造更大的善為首要目的而組織起來。套一句常說的話,「商業機構就是用解決問題來賺錢」。正是對獲利的欲望驅動人們的奉獻精神——甚至是著迷——特別是對公司老闆而言。 儘管對某些人而言,商業機構是豐厚個人報酬的來源,但對其他人而言,這是個受苦和壓迫的場域——一個充滿剝削的地方。對另外一些人來說,商業機構只是一個工作和謀生的地方,一個索要他們清醒時最美好時光的環境。 所以在工商企業裡究竟發生了什麼事情?一種檢視它的方式是追蹤舊財富被轉換成新財富的過程。暫且讓我們著眼於生產並出售某種商品或服務的公司,而先忽略那些買賣既有商品的公司。 商業機構運用儲存的財富(通常指的是金融資金)購買

像是原料、土地、建築物和機器,以及勞動力等物質投入品。在生產過程中,勞動力增加了現有的財富投入,生產出某種東西,其擴增價值反映在其售價之上。根據公司的所有權和治理結構,這種新的財富會與企業內外的生產者和非生產者共享。 過去的200多年以來,一種工商企業的形式,即資本主義的公司,一直被譽為組織財富轉換和實現最高效率生產的最佳方式。在資本主義的商業機構中,工廠和設備都是私有的,員工在規定的時段受薪工作,商品被製造出來並在市場上銷售,而利潤則由公司老闆或股東私下積累。論點如下:私人利潤為企業家提供了適當的誘因,誘使他們冒險、與他人競爭,並且努力達到更好的產出。而私人回報也以更便宜商品的形式順勢為許多

人帶來好處。 此論點的主要缺陷在於,用「解決問題來賺錢」,讓我們超出了可永續發展的資源使用程度。我們環境的耗損呈指數增長。資本主義式商業機構所製造的新財富以狼吞虎嚥的速度吞噬了礦產、非再生能源、土壤肥力,以及動植物的物種。這些不用錢的大自然「禮物」被轉換成私人利潤,然而生態和空氣卻被破壞到生活受威脅的程度。直到現在我們才理解到,過去200年來的工業化對於地球健康的影響究竟有多麼嚴重。

企業社會責任規劃與行銷策略探討:以WD商業銀行為例

為了解決農業合作社好處 的問題,作者鄒于婷 這樣論述:

什麼是企業社會責任呢?根據「世界企業永續發展協會」所定義,企業社會責任意思就是「企業家承諾並且持續遵守社會道德規範,為經濟社會發展發面做出貢獻,並且改善職員及其家庭與社會大眾的生活品質」。有鑑於此,本研究特地多次走訪內湖總行,藉由蒐集並梳理相關文獻研究與案例分析、實地走訪觀察與訪談法,並以決策管理理論、社會責任理論以及行銷策略理論作為研究的軸心理論,用以探索金融業與企業社會責任之間的關聯性。因此,本文將以公司企業的角度與利害關係人的角度進行企業社會責任的研究來探討如何魚幫水、水幫魚才能互相獲得利益。研究發現,社會大眾對於金融商品的理解程度薄弱,員工照顧方面除了薪酬更應該增加幸福感以及成就感,

且發現銀行的社會責任真正用意大多為得到國際項目的認可。研究結論為,社會責任的決策方向應參考與時事相關的議題、企業除了著重得到國際認可,也應該關注更貼近民心的社會參與,進而給予合理的行銷決策方案。研究建議,企業社會責任須真的能做到共榮共享,做到永續經營的目標。

智慧創生:新農民創業與升級行動指南

為了解決農業合作社好處 的問題,作者丁維萱林樂昕 這樣論述:

【臺灣農業推廣學會叢書】 智慧手機、智慧家電、智慧電動車、智慧住宅、智慧……,智慧科技已經漸漸融入我們的生活。如果「農業」也很「智慧」呢? ◎打開手機APP,就可以遠端即時取得農場溫度、濕度等環境數據,並能進行警示通知,有助於預測與瞭解栽培作物的產量、品質及採收期狀況。 ◎透過計步器、腳環等裝置,追蹤掌握動物健康、餵飼情形與預防疾病;自動榨乳機內附有感測裝置,若偵測到牛乳數值異常,即會發出警報提醒,讓牧場主可以將牛乳隔離,進行牛隻檢查。 ◎經過相片資料的訓練,攝影裝備可以偵測作物生長情形,也能進行作物外觀分類與分級。 ◎在現場蒐集巨量數據,匯集整理為有用的資訊

,以建立符合不同情境的模組,利於日後遇上問題時能快速解決,形成新的農場管理模式。 拋開對傳統農業的印象,認識科技如何進入農業,將會發現更多可能與機會。本書一方面提出常見迷思,並釐清相關概念;另一方面,介紹國內外的案例與應用,以及提供此領域的入門指引。翻開此書,說不定能在這龐大且跨領域的產業鏈中,找到自己可以大顯身手的最佳位置,成為新世代「智慧農業」的一員。 名人推薦 陳駿季(行政院農業委員會農業試驗所所長) 盧虎生(國立臺灣大學生物資源暨農學院院長) 許志賢(麒悅企業有限公司董事長) 陳玠廷(農科院農業政策研究中心副研究員) 專文推薦! 作者簡介 丁維

萱 臺灣高雄人。臺大農業推廣研究所畢。就學期間與臺灣農村陣線一同瞭解臺灣農業問題,畢業後曾至日本宮崎縣農村,觀察研究日本農業政策與農產加工系統。曾於臺大智農辦公室服務,現於農產業界任職。 林樂昕 小八,喜歡種菜與太極拳。常需寫字打工。 推薦序 智慧農產業數位新服務/陳駿季 新世代的農業革命──智慧農業/盧虎生 重返蝴蝶蘭王國的榮耀/許志賢 進入智慧農業的第一本書/陳玠廷 Chapter1 危機重重的臺灣農業 2019年,瓜農阿寶的日常 危機1 人口嚴重老化 威脅農業人力效率 危機2 極端氣候加劇 從農風險增加 危機3 農業規模小 資源整合效率差 危機4

農產內需市場有限 又遇國外農產品競爭 迷思1:農民為何而種?責任天賦還是自決? Chapter2 什麼是智慧4.0?概念從何而來? 1 全球產業轉型趨勢 2 臺灣的追趕與升級:生產力4.0 全力衝刺 Chapter3 Being Smart,智慧如何導入農業? 1 何謂智慧農業?和以前有什麼不同? 2 創新技術的農業應用 3 當前限制與未來挑戰 4 如何「智慧」地解決農業問題? 案例與應用 迷思2:未來農民是不是都將失業?被機器人取代? Chapter4未來臺灣農業的機會 2030年,瓜農阿寶的智慧農田 機會1 機器取代基礎勞務人力 農民轉變為管理決策者 機會2 微氣候資訊越來越準確 有

效掌握田地環境變化 機會3 發展農村文化觀光 推廣臺灣在地農產特色 機會4 整合農業技術和科技 向外輸出智慧小農典範 Chapter5 布局智慧農業,從何開始? 迷思3:是不是只有有錢的農企業可以發展智慧農業? 1 你是小農場主的話 2 你是農企業的話 3 你是田園派農友的話 4 其他未來想要投入智慧農產業的人 智農入門工具包 Chapter6 智農是臺灣農業的出路還是末途? 1智慧技術再突破 帶動商業新模式 2 智農的風險與難題 3 我們不想失去的那些…… 4 新智農‧新治理 5 智慧農村新願景:除了生產,更重要的是生活! 迷思4:臺灣農業轉型、整合真的有必要嗎? 參考文獻

推薦序 智慧農產業數位新服務 隨著全球化競爭、極端天氣、人口老化等因素影響到農作物的收成與利潤,再加上近年來消費者對食安的重視,皆讓以小農為主體的臺灣農業面臨轉型發展的極大挑戰。 本書以返鄉農二代阿寶的故事為出發點,道出目前從農者所遇到缺工、氣候風險、產銷失衡、收益低迷及進口品競爭等現實問題,使我們不得不思考如何為臺灣農業從危機中找到出路。書中介紹物聯網、雲端計算與大數據、區塊鏈、無人機及人工智慧影像辨識等技術在農業的應用,以及從技術性與非技術性的角度探討推動智慧農業可能遇到的問題與挑戰。在場域整合實務應用上,乳牛牧場、智慧設施小農、有機鳳梨田、果菜生產合作社,以及國外技術導入,

例如蝴蝶蘭精準溫室、茶園滴灌系統與日本智慧農業政策智慧農產業數位新服務推動情形,讓讀者可以從成功案例與標竿國家的先進技術瞭解智慧農業發展情形。故事場景延續至2030年的阿寶智慧農田,有了植物健康辨識系統、智慧營養管理系統、無人機空拍研判最佳收穫時機,以及大數據精準預測調節產銷,將讓新農民有更多工具運用與實踐智慧農業。 除此之外,本書也針對小農場主、農企業、田園派農友與未來擬投入智慧農業者,提出加入智慧農業行列應該具備的概念與原則。最後,更介紹幾個相當實用的APP工具,例如:阿龜誌APP、神農一指收與農務e把抓等,可說是相當實用的工具書。 誠如筆者所言,農業是一種食物-能源-水資源的

整合系統,需要各種軟硬體投資,建立一個具有靭性與永續性的生產系統,以面對未來的食物、能源與水資源危機。透過智慧農業的發展,提升「農-食供應鏈」並發展新出路,農業當前的危機可能被發展轉化為新契機。很高興在農委會推動智慧農業的同時,臺大生物產業傳播暨發展學系與臺灣農業推廣學會合作出書,向農民及社會大眾闡述智慧農業所帶來的好處,也讓從農者認知智慧農業並非遙不可及,更提出智慧農村新願景。本書以深入淺出的情境及實例說明,相當值得想要一探智慧農業內涵與入門實務的讀者細細閱讀,謹予鄭重推薦。 陳駿季 行政院農業委員會農業試驗所所長 臺灣農業轉型、整合真的有必要嗎? 臺灣的農產業因為歷經「三七五減租」、「

耕者有其田」和「公地放領」等土地改革歷史,加上華人特有的財產分割繼承的傳統,形成了臺灣與歐洲莊園式農場不同的獨特小農結構。 臺灣的小農個體戶眾多,早年農業技術發展興盛伴隨著近二十年來農業貿易自由化的衝擊,農民為了走出自己的一條路,在農業發展上可以說是百花齊放、高手在民間,締造很多讓國外專家也驚嘆的農業奇蹟。 另外,臺灣面積雖不大,但島內的地形、氣候差異極大,每位農民都需要因地制宜、從基礎務農知識上發展自家農田的最適農耕「眉角」,也造就了每位農民要能自我決策,又要能因應外界環境快速變通的小老闆心態。 思考一:數據至上=規模至上的未來趨勢 臺灣這樣獨特的小農型態是福?是難?還記得我們一開始在進行農

業資訊化的研究時,許多農業資訊業者都曾分享過這個故事:一開始想要發展農業資訊軟體的初衷,是希望可以用自己的資訊專業協助臺灣各地的小農面對現存問題。 抱著滿腔熱血,開始實際開始和小農互動、溝通討論後發現,跟20位小農合作就像要面對20個老闆, 大家都有自己的意見和工作獨特性,希望農業資訊公司能盡量貼近自己的需求,但是每一位小農的農地範圍都太小,其田間蒐集的數據資料不足以發展成一個多數農友可通用的數據模型,工程師除了要實際跑農場和農友溝通、瞭解他們的操作需求,回來後還要將後臺系統不斷修改以盡量符合每位農友的意見,有好一陣子疲於奔命,卻無法有效蒐集可用的數據。因此,許多農業資訊公司後來轉向跟中大型的

農企業或合作社合作蒐集數據。 農企業在生產流程和品項上都有一定的規範要求,雖然無法蒐集到多樣化的務農資訊,滿足多樣化的小農務農需求,但好處是農企業一旦決定發展方針,就會從上而下要求公司所有工作人員一起採用、配合,在溝通上面臨的阻礙較小。且農企業麾下的農場面積比起小農單一個體戶大非常多,可以在短時間內獲得大量的田間資料和營農工作數據,做為未來分析、模組化,甚至協助預測的基礎。

災民安置的永續之道:以永齡農場轉型合作社為例

為了解決農業合作社好處 的問題,作者劉吉仁 這樣論述:

2009年8月8日,莫拉克颱風重創台灣,行政院重建會鼓勵永齡農場轉型為合作社,引入一套全球首創的模式BOPT(Build-Operate-Profit-Transfer) 用於災後重建工作,此模式為企業建設(Build)產業重建區域,並導入技術與企業營運模式至營運(Operate)之中,待有獲利 (Profit)之時,再移轉 (Transfer)回當地居民,轉型成立合作社,讓在地農民當老闆。本研究以永齡農場轉型合作社為個案,其運作內容涵蓋永齡農場轉型為產銷合作社。 本研究運用質化之第一線現場實地調查方式,來證實合作社為是永齡農場轉型升級的最佳途徑,闡述永齡農場轉型升級成為合作社為最佳與

對各相關方面最有好處的商業模式,對災民有利,與最能永續發展,並創造最大的社會貢獻。 本研究借鏡於先進國家有機農業之借鏡經驗,以個案分析為基礎之導向,將寶貴的先進借鏡經驗,應用在未來乃至各國的災後產業重建工作。

想知道農業合作社好處更多一定要看下面主題

農業合作社好處的網路口碑排行榜

-

-

#2.農民專業合作社能給農民帶來哪些好處? - 星期五問答

歸納起來農民參加合作社有以下幾個好處:提高農民的市場競爭能力和談判 ... 現在,國家高度重視發揮農民專業合作社在促進農民增收、發展農業生產和 ... 於 friask.com -

#3.接订单、搞循环——吉林榆树一个农民合作社的现代农业探索

连日来,在有“天下第一粮仓”之称的吉林省榆树市,增益农业机械种植专业 ... 谈起新技术的好处,合作社负责人马占有介绍:“既节水又省肥,马铃薯个儿 ... 於 www.xinhuanet.com -

#4.农民合作社调查:出现经营困难便“树倒猢狲散” - 中国新闻网

这些合作社在扩大农业生产经营规模、提升产业竞争力、促进农民增加收入等方面发挥了重要作用。但部分合作社管理不够 ... 加入合作社,好处不言自明。 於 www.chinanews.com.cn -

#5.新型合作社的重要作用有哪些? - 武汉市农业农村局

《农民专业合作社法》修订稿,已经全国人大常委会通过,将于2018年7月1 ... 合作社在订单农业中,会获得很大好处:一是稳定的销售渠道,二是优质优价 ... 於 nyncj.wuhan.gov.cn -

#6.辦合作社有什麼好處? - 雅瑪知識

農村合作社有什麼好處 · 1、合作社銷售成員的產品視同農戶自產自銷; · 2、增值稅一般納稅人從合作社購買產品可以按照13%進行進項稅抵扣; · 3、合作社向成員 ... 於 www.yamab2b.com -

#7.農民合作社是什麼?加入合作社有哪些好處?(附合作社申辦 ...

我國一直以來都是農業生產大國,有大量的耕地面積和適合各種農作物生長的氣候,因此我國的農業經營模式也是多種多樣的,包括農民合作社、家庭農場和 ... 於 auzhu.com -

#8.为什么要加入农民专业合作社?有什么好处? - 腾讯

农民专业合作社目前在农村来说,是一种常见的新型经营主体,与家庭农场和农业企业并称为农业领域的三大新型经营主体。由于农民专业合作社在带领农户 ... 於 new.qq.com -

#9.農業合作社成立的好處與意義是什麼- 迪克知識網

農業合作社 成立的好處與意義是什麼- 迪克知識網-農業合作社成立的好處與意義是什麼·1.最大的好處是國家有扶持政策,比如針對合作社的“農超對接”專案;·2. 於 bank.financetagtw.com -

#10.农村合作社回来了!它的五大好处你知道吗?

上个世纪成立的农村合作社,是以社会主义公有制为基础,在自然村范围内, ... 都投入到集体所有中,农民各尽所能,按劳分配的农业社会主义经济组织。 於 www.chitule.com -

#11.辦了養殖合作社有什麼好處 - 小德網

再說銷售這塊,單個農戶找銷路,不容易,因為你實力弱,產量低,沒人願與你合作。合作社就不同了,作為一個農業組織有一定的實力,無論是與商超還是電商等 ... 於 www.deer.wiki -

#12.農機合作社有什麼好處 - Toky

什麼是草生農法? 消費者合作社; 寶一有機農場; 現代農業改變世界. 行政院農業委員會貴重儀器供學研單位服務清單「智慧農業4.0業界參與補助 ... 於 www.tokyovast.co -

#13.合作社籌組入門手冊 - 臺南市政府

二、 民主治理:合作社是由社員共同來經營,不是少數人 ... 例如農業合作社透過消費合作社把 ... 好處,與上一年度作一成果分析比較,而將來若干年內所望達. 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#14.「成立合作社的好處」懶人包資訊整理(1)

合作社 屬於全體社員 ..., 合作社從註冊成立開始,走的每一步都有政策扶持,可以說合作社迎來了賺錢的重大機遇。如果你也想成立一個合作社,這些稅費是可以減免的。, 農業 ... 於 1applehealth.com -

#15.中共推進「集約化」農業專家:「人民公社」回歸

程曉農說,中國農業集約化生產,當局給的補貼,都進了地方政府或合作社的腰包,農民得不到任何好處。以前對農業的補貼大多都是這樣。 於 www.epochtimes.com -

#16.国外农业合作社的制度优势及启示

合作社 要积极向社员及非社员宣传合作社的本质和好处,以此使社员更好地为合作社的发展作出贡献,同时也让更多的人认识和了解合作社。要建立农民诚信档案,根据社员的诚信 ... 於 www.timewollin.com -

#17.怎样才能入农业合作社有什么好? - 爱问知识人

另外,农业合作社有什么好处有:1。 最大的好处是国家有扶持政策,比如针对合作社的“农超对接”项目; 2。 合作社相比公司具有与政府直接对话的权利,各级政府都不会 ... 於 m.iask.sina.com.cn -

#18.加入农村合作社有什么好处 - Default - 一定百科网

我国一直以来都是农业生产大国,有大量的耕地面积和适合各种农作物生长的气候,因此我国的农业经营模式也是多种多样的,包括农民合作社、家庭农场和种植 ... 於 www.ydbaike.club -

#19.农村专业合作社能给农民带来多大好处?农村人都看看 - Weibo

农村专业合作社是近年来兴起的新型农村经济组织。 农村专业合作社,顾名思义,就是为农民服务,提供合作社成员在农业生产资料的购买,农产品的销售、 ... 於 weibo.com -

#20.農業合作社 :: 非營利組織網

非營利組織網,農業合作社申請,農業合作社好處,農業合作社補助,日本農業合作社,農業合作社名冊,運銷合作社定義,農業合作社法,中共農業合作社. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#21.争取实现今年发展农业生产合作社的计划广东省人民政府门户网站

按照各大行政區的計劃,到今年秋收以前,連原有的一萬四千多個農業生產合作社在內, ... 進行艱巨的說服敎育工作,他們往往是不能知道自願聯合起來進行生產的好處的。 於 www.gd.gov.cn -

#22.农资合作社_搜狗百科

农资合作社是由从事同类农产品生产、经营的农民、组织和其他人员自愿组织起来,在技术、 ... 本文对农业合作社产生的重大意义、特点、存在的问题及推进措施作了探讨。 於 baike.sogou.com -

#23.壹、 - 臺中市政府社會局服務中心

合作社 種類繁多,依產業別可分為下列各合作社:. 農業合作社:運用共同經營方法,降低生產成本,提高經營效率,協助解決廣大農民社員的產銷問題,以增進農民所得,繁榮 ... 於 www1.society.taichung.gov.tw -

#24.人民公社- 維基百科,自由的百科全書

1958年,在人民公社化運動中由農業生產合作社聯合而成,一般一鄉建立一社。1958年6月,嵖岈山衛星人民 ... 它的好處是可以把工、農、商、學、兵合在一起,便於領導。 於 zh.wikipedia.org -

#25.為什麼要成立合作社?能享受哪些優惠?看了就知道了!

如今,國家經濟快速發展,中國農業的現代化步伐需要加快! ... 那麼,成立合作社究竟有什麼好處? ... 下面是2017年農業合作社補貼政策,供參考:. 於 kknews.cc -

#26.水稻合作社有什麼好處 - New North

不僅如此,小農因為必須參與合作社經營,在生產上可以享受計畫性生產的好處,在銷售上可以直接 ... 維生方式以種植水稻、甘薯、甘蔗等農業生產這裡有什麼優點和缺點? 於 www.newnortheast.me -

#27.消費者合作社:起源,特徵,優缺點 - 中文百科全書

基本介紹 ; 中文名:消費者合作社 ; 起源:農業和工業革命 ; 優點:自產自銷 ; 缺點:經營活力不足 ; 起源:18、19世紀的農業和工業革命. 於 www.newton.com.tw -

#28.消費者合作社 - MBA智库百科

消費者合作社(Consumers cooperatives)消費者合作社起源於18、19世紀的農業和 ... 消費者合作社的優點是自產自銷,中間環節少,價格低廉,因而能吸引一些消費者;其 ... 於 wiki.mbalib.com -

#29.土地托管对农民的好处有哪些?附土地托管合作社的弊端 - 农交网

由于广大农户对种地有不同的需求,需要多样化的服务,土地托管合作社以多种服务模式为社员提供个性化服务,顺应了我国农村农业农民的实际需要,创新了 ... 於 www.nongjiao.com -

#30.成立合作社的好处 - 芭蕉百科网

加入农民专业合作社的好处有哪些,这些你都清楚吗? 今天小农人就跟大家科普一下,并详细的讲解如何申办农业合作社,希望大家能找到合适自己的发展方式,早日踏上致富之路! 於 www.bajiaoyingshi.com -

#31.农业生产合作社的十大好处 - Google Books

农业 生产合作社的十大好处. Front Cover. 河北人民出版社, 1954. 0 Reviews. What people are saying - Write a review. We haven't found any reviews in the usual ... 於 books.google.com -

#32.農村合作社對農民有哪些好處? - 資訊定製

建立農村合作社有很多的好處,對農民的收益也會越來越好。 ... 農村合作社我的觀點就是組織化進行農業生產,包括畜牧養殖、蔬菜種植、果園種植等,規模化、標準化、 ... 於 www.zixundingzhi.com -

#33.为什么那么多农民成立农村合作社,有什么好处么?

在很多农村,成立合作社的发起人一般也是农业领域闯出一片天地的人,有着以往的种植经验或者农产品销售经验。但是自己的一亩三分地又不够种了,于是就 ... 於 zhuanti.1988.tv -

#34.以日月潭農產運銷合作社為例 - 國立臺灣師範大學

社,因此此部分將聚焦在農業運銷合作社所可能面臨之困境與挑戰,以. 及可能之因應策略。 ... 上課完才知道那個水社柳的好處是什麼,觀賞用的這樣。 (C.098.03-04). 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#35.加入合作社的好處,農民朋友們快進來看看 - 壹讀

包括農民合作社、家庭農場和種植大戶等,而農民合作社近年來更是對農業發展做出了很大貢獻。 隨著國家政策的扶持和傾斜,現在農村 ... 於 read01.com -

#36.“公司+合作社+农户”下的四种农业产业化经营模式探析*

对于农户而言,这种制度安排最大. 的好处是他们不再承担任何产品销售不出去或销售价格低于生产成本的市场风险,也不再需要自我. 决策生产什么,并且有了稳定的预期经营收益 ... 於 www.chinamfi.net -

#37.【農訓雜誌】合作社的合作之道 - 厚生市集

上一回我們談到,小農有非常多好處,唯一的壞處就是不好賣! ... 目前有越來越多的有機通路商出現,他們努力幫小農銷售農產品,也積極撐大這座僅佔1%的農業市場。 於 farmdirect01.pixnet.net -

#38.從日本農協推動「本土品牌」銷售揭日本農產直銷大策略(中)

能夠聚集如此龐大的出席人數,其原因除了消費者合作社會員對在地農業的高度關注外,也受惠於宮城生協推動 ... 再者,這樣的活動也可以明確宣導環境友善農業的好處。 於 www.agriharvest.tw -

#39.农业合作社在合作什么?有哪些好处? - 头条问答

农业合作社 在合作什么?有哪些好处?一号文件一直在鼓励农村多种经营主体发展农业,其中就有发展农业合作社,农村合作社到底是在做些什么?能够给参与合作社的农民带来 ... 於 wukong.toutiao.com -

#40.成立农村农业专业合作社,好处给谁了? - 头条新闻

成立农村农业专业合作社,好处给谁了? imgkkk · 2022年4月7日. 国家提出成立各种农产品专业合作社至今有十年之久了,成立的目的第一是为了解决农民农产品的销路问题, ... 於 imgkkk.com -

#41.農民生產合作社完成有何標誌性意義 - 櫻桃知識

農民專業合作社以其成員為主要服務對象,提供農業生產資料的購買, ... 又可以適應市場經濟發展的需要,使入社農戶真正得到實實在在的好處。 於 www.cherryknow.com -

#42.合作社作用大嗎?對社員有好處嗎? - 鳳梨問答

合作社 作用當然比個體有優勢。 農民專業合作社是在農村家庭承包經營基礎上,同類農產品的生產經營者或者同類農業生產經營服務的提供者、利用者,自願 ... 於 www.fengliask.com -

#43.互联网+农业:

包括电子商务产业园、大型农业企业、专业合作社、家庭农场、专业投资者、 ... 专栏12展示了在线农业信息系统的好处,专栏13展示了电子商务服务应用的 ... 於 www.adb.org -

#44.成立合作社的好處? - 蝴蝶問答

成立合作社的好處? 由 匿名使用者 發表于 農業 2022-03-07. 成立合作社的好處? ezmedias 2級2013-11-04 回答. 隨著市場經濟的發展,農戶生產的產品不是為了自食 ... 於 butterflyask.com -

#45.觀察者識讀「農業供應鏈物流的台積電」加洲果菜冷鏈加工廠落成

成立超過一甲子的高雄市「加洲果菜運銷 合作社 」設立南台灣規模最大的冷鏈 ... 鏈供應鏈的物流開始做轉型,並銜接到新的商業模式,對農民最直接的 好處 ... 於 www.youtube.com -

#46.成立農村合作社要具備什麼條件有什麼好處

為什麼要成立農民專業合作社能給農民帶來什麼好處. 3樓:中國農業出版社. 隨著市場經濟的發展,農戶生產的產品不是為了自食自用,而是為了在市場上 ... 於 www.locks.wiki -

#47.成立合作社的好处-西瓜视频搜索

农村农业合作社的利与弊 · 我是大燕. 9069次播放· 2021-03-04. 成立农民合作社的三大好处。 00 ... 於 so.ixigua.com -

#48.加入农业合作社有什么好处和风险?

加入农民专业合作社的好处是可以提高千家万户的小生产者在千变万化的大市场中的竞争能力和经济效益,有效提高农民和农业的组织化程度,促进高效生态 ... 於 www.lianhenongke.com -

#49.農業合作社 - 中文百科知識

農業合作社 是建國初期為恢復生產,增強農民抵禦自然災害的能力而成立的農村生產互助組織。是人民公社的較低級形式,在當時人力物力有限的情況下產生。後來農業合作社的 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#50.農業合作社將面臨重大整頓!這些事情你都了解嗎? - 今天頭條

01 合作社有什麼好處?為什麼大力發展合作社呢? 1.經營的需要. 個體農戶來講,其實談不上經營,只有有組織的才叫經營。合作社就是一個有組織的主體, ... 於 twgreatdaily.com -

#51.中華民國各界慶祝第97 屆國際合作社節「合作事業發展研討會 ...

農業合作社 導入區塊鏈商業模式之初探與談稿. ... 運的好處,主動組織勞動合作社。 ... 此問卷題項係採用複選題,請受訪同學提出其對照顧服務勞動合作社的好處有那三種 ... 於 clc-coop.tw -

#52.農業合作社在合作什麼?有哪些好處? - 劇多

農業合作社 在合作什麼?有哪些好處? · 1、是政府與社員之間的橋樑,可以將社員的各種資訊和訴求收集整理後理性地傳遞給政府,並將政府的農業政策傳達給 ... 於 www.juduo.cc -

#53.【金融業】藍多湖農業合作社運用IT激勵業務成果 - CIO Taiwan

為了鼓勵跨功能部門的產品團隊聚焦於業務成果,藍多湖農業合作社資訊 ... 但Carlson認為新的獎金計畫有兩個額外的好處:「我們以往的即時獎金模式有時 ... 於 www.cio.com.tw -

#54.創造花蓮農民多元化農產行銷通路縣府邀專家學者分享合作社之 ...

台灣農業合作社聯合社推廣課長曾吉弘分享指出,合作社功用在於負責控管 ... 參與合作社的農友們,能達成降低生產及運銷成本,享受計畫性生產的好處, ... 於 taiwaninstant.com -

#55.農業合作社成立的好處與意義是什麼 - 就問知識人

歸納起來農民參加合作社有以下幾個好處:提高農民的市場競爭能力和談判地位;實行標準化生產,保障農產品質量安全,提高產品品質,以更優質的產品獲得更好 ... 於 www.doknow.pub -

#56.專家學者分享農業合作社運作經驗開創農民農產行銷通路

于躍門也提出,透過電子商務科技,處理生產、分配、銷售財貨與勞務,對於參與合作社的農友們,能達成降低生產及運銷成本,享受計畫性生產的好處,銷售面亦 ... 於 www.ecoast.com.tw -

#57.农民合作社是什么?加入合作社,有哪些好处?(附合作社申办 ...

我国一直以来都是农业生产大国,有大量的耕地面积和适合各种农作物生长的气候,因此我国的农业经营模式也是多种多样的,包括农民合作社、家庭农场和 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#58.成立農村合作社要具備什麼條件,有什麼好處 - 嘟油儂

成立農村合作社要具備什麼條件,有什麼好處,1樓du知道君一合作社的概念與理論對合作社,我們並不陌生,在社會主義國家對農業的社會主義改造過程中, ... 於 www.doyouknow.wiki -

#59.搞農村合作社有什麼好處? - 小熊問答

農村合作社的好處有以下幾點:1、政府會有一定的政策扶持,各個地方不太一樣,具體諮詢當地政府。2、有利於降低農產品的成本、保證農產品質量。3、有利於 ... 於 bearask.com -

#60.江西吉水:合作社敲开农村致富门 - 海峡两岸农业合作网

那么,农村专业合作社带给农村什么变化?在农民的致富路上发挥了什么作用?笔者走访吉水县各城乡,从乡村“三变”中感受到了合作社给农民带来的好处。 於 agri.taiwan.cn -

#61.成立合作社的好處在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

提供成立合作社的好處相關PTT/Dcard文章,想要了解更多成立合作社的好處、成立意思、 ... 年10月23日· 農業生產合作社有683個,社員數達61301人,例如:漢光果菜生產. 於 timetraxtech.com -

#62.农业合作社怎样成立 - 聚土网

因地制宜选项目,这是农业种养业项目能否成功的决定因素。各地的自然环境条件、每 ... 专业合作社是农民的合作经济组织,其基本原则之一就是自愿。 於 m.jutubao.com -

#63.籌組農產運銷合作社,推動「農家就是你家」理念 - 上下游

農業 生產合作社有683個,社員數達61301人,例如:漢光果菜生產合作社。 ... 小農因為必須參與合作社經營,在生產上可以享受計畫性生產的好處,在銷售 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#64.信用合作社基本價值與經營策略

農業合作社. Page 9. 合作社國際現況(4). ▫ 英國儲蓄互助社與日本信用合作社 ... 合作社. 社員. 咖啡豆. 咖啡豆. $1.26. 利潤=$3.74. 英國. 消費合作社. 於 web.ntpu.edu.tw -

#65.農村合作社,竟然有這麼多你不知道的好處!

農村合作社,竟然有這麼多你不知道的好處! · 1、營業稅。 農業服務項目免稅;農業用地轉讓收入免稅;國際農業發展基金貸款利息收入免稅;儲備糧油棉財政 ... 於 zi.media -

#66.农村合作社,竟然有这么多你不知道的好处 - 手机搜狐网

合作社 有哪些优势? 关于合作社的定义这里就不多赘述了,以前的农业是传统的搞生产,一家一户,家庭联产承包。 合作社就是把大家联合起来,抱团发展。 於 www.sohu.com -

#67.社員人數超過250萬人,比社會企業還棒,你會加入哪類型?

生產合作社:經營各種生產、加工及製造之全部或一部分業務,分為農業生產合作社及工業生產合作社,農業生產合作社共有663社,社員數達6萬1,301人, ... 於 www.peopo.org -

#68.河南沈丘:20多万农民受益专业合作社 - 农业农村部

“我以前没有钱创业,致富无门路。现在加入合作社种山药,今年已收入10万多元。”谈起加入农民专业合作社带来的好处,河南省沈丘县北城区农民王子学十分 ... 於 www.moa.gov.cn -

#69.農業合作社成立的好處與意義是什麼 - 迪克知識網

農業合作社 成立的好處與意義是什麼 · 1.最大的好處是國家有扶持政策,比如針對合作社的“農超對接”專案; · 2.合作社相比公司具有與**直接對話的權利,各級** ... 於 www.diklearn.com -

#70.合作社法再次修订,给我们带来了这6大好处!

1、合作社作为一种农业经济组织形式,与农民联系更为紧密,从而无论在信任还是带动性上更强。 2、未来农业发展,要形成区域特色 ... 於 www.jiangmen.gov.cn -

#71.合作社好處多 - 內政部合作事業入口網

了解合作社設立的原因之後,我們必須來談談:設立合作社有哪些優點?其實,這個問題並不難懂,因為合作社秉持的原則是公開、平等、互助。它可以帶給學生更多的便利 ... 於 coop.moi.gov.tw -

#72.看農民專業合作社(2)政府扶持促發展「文字稿」

中國大陸在2007成立《農民專業合作社法》,就是希望透過農業制. ... 像大棚、還有地灌、節水工程,都給我們帶來了很大的好處。 於 cultivator.pixnet.net -

#73.【成果分享】大豆輪作制度發表暨產業媒合會

國產大豆具有新鮮、健康、非基改、安全、低碳足跡、環保等好處,署長也鼓勵國人 ... 合作農場、薌園生技、丸莊醬油、中都農業生產合作社、花蓮好生活農業勞動合作社、 ... 於 www.tarm.org.tw -

#74.农民加入合作社有什么好处 - 致富网

我们都知道小户、散户搞农业不占优势,所以提倡农民抱团发展,为此不少人纷纷加入农村合作社。早就听说国家对合作社的优惠政策多,扶持力度大,到底都涉及 ... 於 m.371zy.com -

#75.農機合作社有什麼好處,發展前景又是如何? - 農林漁牧網

農業 農機合作社的發展是提高農業綜合生產能力的有效措施農業農機合作社實現農業規模化,標準化生產,社會化服務相結合,有效地促進了有效整合土地, ... 於 nonglinyumu.com -

#76.生態農業合作社商標

本資訊是關於生態農業合作社商標,農民專業合作社需要注冊商標嗎,農業合作社的產品注冊商標有什麼意義呢,加入農業合作社有什麼好處和風險相關的內容, ... 於 www.tzxzsh.com -

#77.花蓮集結小衆成立合作社拓展青農銷售通路| ETtoday地方新聞

花蓮縣政府14日於大禮堂舉辦「農產通路講堂」,邀請台灣農業合作社聯合 ... 合作社的農友們,能達成降低生產及運銷成本,享受計畫性生產的好處,銷售 ... 於 www.ettoday.net -

#78.農業合作社有什麼好處 - Halonbay

農業合作社 有什麼好處 · 臺灣優勢農業的發展 · 相信,就會看見─合作社的價值、挑戰與方向 · 合作社成立及申請註冊簡介 · 【農機的新時代任務4】實戰篇:互相助攻!桃園市青年 ... 於 www.halongbaytour.me -

#79.種植合作社有什麼好處 - NQW

什麼是主婦聯盟合作社? 我們致力於提供安全、健康、友善環境的蔬果農業蔬菜的種植過程中,為求好賣、外觀漂亮和縮短採收期,多數會大量使用農藥與化學肥料,九層塔、地瓜 ... 於 www.nqwker.co -

#80.農民合作社聯合有什麼好處- 經驗知識

合作社 聯合體將以各農業部門為後盾,面向全國引導建立合作社農產品連鎖超市,發展多元化市場生產經營模式,建設合作社自已的營銷網路架構,從經銷商手中 ... 於 zhizhiguan.com -

#81.怎樣才能入農業合作社有什麼好處 - Phantom Public

怎樣才能入農業合作社有什麼好處 ... 小農加入合作社成為股東(社員),合作社由社員共同經營,小農負責生產,合作社負責控管品質、處理銷售、發展自有品牌,合作社的營收扣掉 ... 於 www.phantompublic.me -

#82.农村合作社靠什么盈利成立农村合作社有什么好处 - 致富热

现在在农村兴起了办农村合作社的热潮,大家都知道,农村合作社跟我们传统搞农业是有些区别,不仅在生产分配上,传统的农业是一家一户家庭承包, ... 於 www.zhifure.com -

#83.如何成立農業合作社– Olemanch

合作社 究是個啥?到底有啥好處? 合作社枯燥的定義就不給大家說了,說了可能還是犯暈。這麼說吧,以前咱們農業是傳統搞生產,一家一戶,家庭聯產承包。 於 www.olemanch.me -

#84.農業合作社發展策略 - 茂群峪畜牧網

合作社 是由享受該社服務的一群人所擁有與控制的一種商業組織,這一群人為了彼此間 ... 我們可以想一想,生產規模小,是不得已的限制,但也有好處,可以照顧的很週到。 於 www.miobuffer.com.tw -

#85.海外网评:带动2000余万人脱贫,农业合作社啥来头? - 新华日报

在中国,广泛分布的农民专业合作社已经成为服务农业发展,激活农村资源要素的重要平台,众多农民从中获得实实在在的好处,有力推动了中国农业现代化走 ... 於 www.xhby.net -

#86.推動農糧產品地產地消之新思維與成果 - 行政院農業委員會

美國近年來以小規模農戶為中心的直銷所不斷增加。以農夫市集推廣計畫(FMPP)提供資助農業合作社、生產者Network、生產者協會、地方政府、非營利機構等 ... 於 www.coa.gov.tw -

#87.農業生產合作社- English translation - Linguee

Many translated example sentences containing "農業生產合作社" ... 生產上, 例如生產甘蔗及玉米, 在農作業中抽取出來的生化柴油可以代替石化柴油,這是有好處的。 於 www.linguee.com -

#88.农村创业加入农民专业合作社有什么好处? - 土流网

农村创业加入农民专业合作社有什么好处?加入农民专业合作社的好处是可以提高千家万户的小生产者在千变万化的大市场中的竞争能力和经济效益,有效提高农民和农业的组织 ... 於 www.tuliu.com -

#89.創造花蓮農民多元化農產行銷通路花蓮縣政府邀請專家及學者 ...

台灣農業合作社聯合社推廣課長曾吉弘分享指出,合作社功用在於負責控管 ... 參與合作社的農友們,能達成降低生產及運銷成本,享受計畫性生產的好處, ... 於 www.ksnews.com.tw -

#90.农业生产合作社示范章程 - 中国人大网

第一条 农业生产合作社是劳动农民的集体经济组织,是农民在共产党和人民政府的 ... 使没有入社的农民认识到入社只有好处,不会吃亏,因而自愿地入社。 於 www.npc.gov.cn -

#91.食在永續 - 慈濟大學

社會經濟與合作社運動 ... 英國住宅合作社案例分享 ... 從共好社群共購到合作社供應商:目前慈大共好社群已與「阿美族有機農業生產組合」建立穩定合作 ... 於 coop.tcu.edu.tw -

#92.兵团农工合作社步入发展快车道

“认识到农工合作社的好处后,职工群众踊跃加入,兵团农工合作社呈现出蓬勃发展的态势。”兵团农业农村局相关负责人表示,下一步,兵团将大力培育壮大 ... 於 bt.news.cn -

#93.關於農業合作社擴大再生産及其他幾個問題

今後發展農業生産,主要依靠辦好農業生産合作社;不斷擴大再生産則是發展農業生産,爭取五年左右時間趕上或者 ... 如果這個計劃實現,將有四個好處:. 於 big5.www.gov.cn -

#94.合作社法修订,给我们带来了这6大好处!

修订后的《中华人民共和国农民专业合作社法》自2018年7月1日起施行。 ... 于同类农产品或者同类农业生产经营服务的范围,新的农民专业合作社法取消了 ... 於 www.kanshangjie.com -

#95.总书记来过的这个“卢伟”合作社,有什么不一样?-中国吉林网

卢伟说,合作社成立以来,大力推进“四化”经营,努力提高农业生产综合效益。 ... “当天我就在现场,总书记关心我们生活,还有加入合作社的好处。 於 news.cnjiwang.com -

#96.怎样申请农业合作社?农村合作社有哪些优势? - 惠农网触屏版

农村合作社有很多好处,比如申请农业补贴,可以提供极大的方便和利好。农业合作社也分为几种,例如养殖合作社、种植合作社……每个合作社的申请标准又略 ... 於 news.cnhnb.com -

#97.加入農村合作社有什麼好處 - Chisoku

農業合作社 有什麼好處? 問題一:成立農民專業合作社有什麼好處? 一、農民專業合作社觸性質: 農民專業合作社是我國特有的合作社的一種,按照《中華人民共和國農民專業 ... 於 www.chisoku.me -

#98.怎样组织合作社 - 中国共产党新闻网

根据人民对消费品的需要,组织合作社,为人民服务,使人民得到好处而不吃亏,这叫消费合作社。还有生产合作社,其中有农业合作社与手工业合作社,这里又有高级和低级之 ... 於 cpc.people.com.cn