銀行存款利息的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 你的存款比想像中更少:面對通貨膨脹,你的財產正在不斷貶值 和相場師朗的 連賺37年的股票技術:日本股神相場師朗不學基本面也能脫貧致富的操盤法都 可以從中找到所需的評價。

另外網站利率查詢 - 彰化六信也說明:存款利率 (年息) 此網頁牌告利率生效日: 109.06.23. 實際利率,以營業單位牌告利率為準。 支票存款, 無息. 活期存款, 0.015%. 定期存款. 一個月, 機動0.210% ...

這兩本書分別來自清文華泉事業有限公司 和三采所出版 。

國立臺灣大學 財務金融組 石百達所指導 傅麗英的 保險給付課稅問題之研究 (2017),提出銀行存款利息關鍵因素是什麼,來自於人壽保險、死亡險、儲蓄險、實質課稅、終身增額壽險、遺產稅、司法判決。

而第二篇論文國立中興大學 高階經理人碩士在職專班 董澍琦所指導 朱世仁的 財富管理客戶風險屬性與投資行為之研究:以共同基金為例 (2010),提出因為有 風險屬性、人格特質、處分效果、過度自信的重點而找出了 銀行存款利息的解答。

最後網站為何活存100萬以上不計息?郵局人員4個字解答則補充:今天在網路上夯爆的一則新聞是,郵局存款超過100萬不計利息, ... 存簿儲金,儲戶計息之最高存款限額,由中華郵政公司擬訂,報由交通部會同中央銀行及 ...

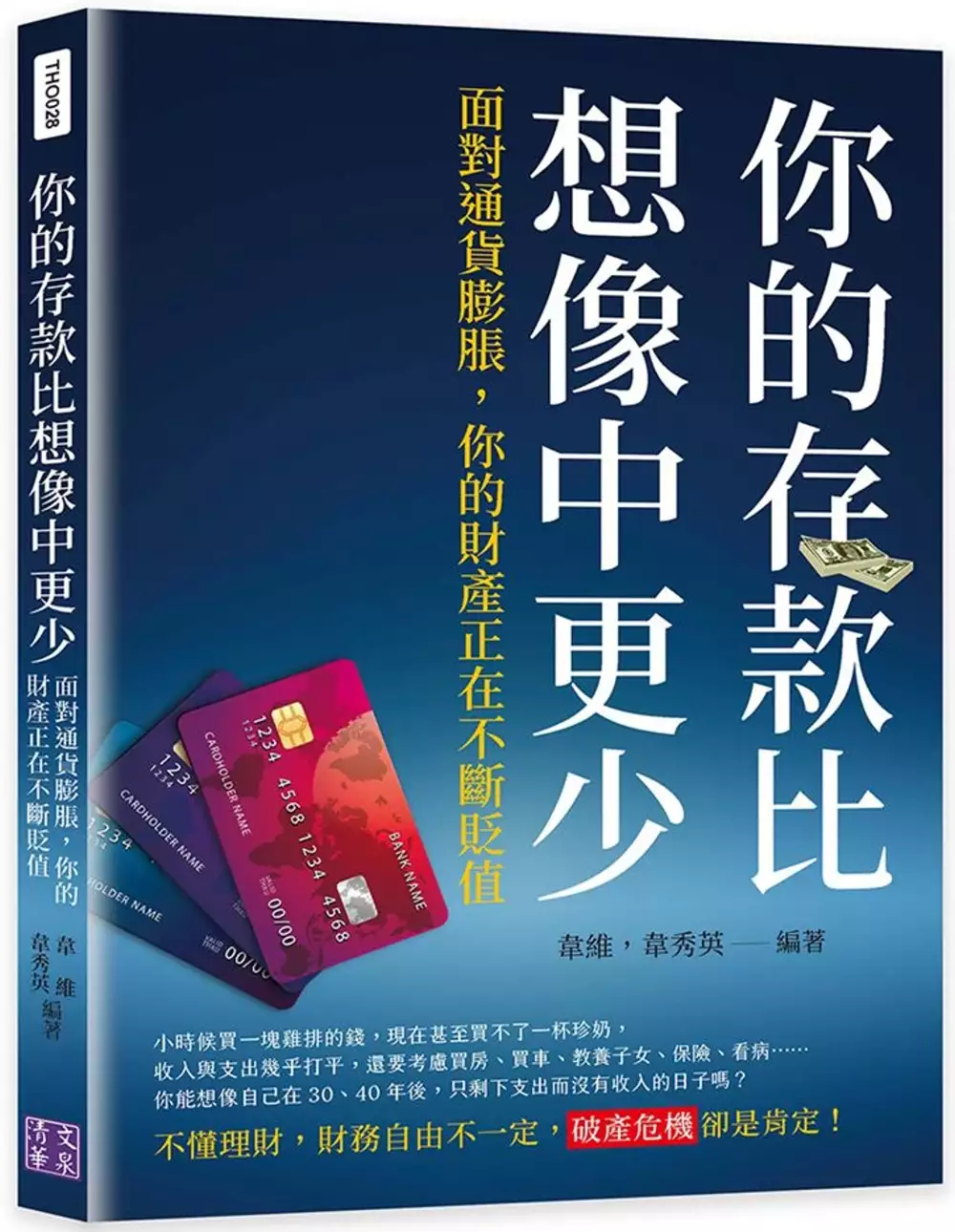

你的存款比想像中更少:面對通貨膨脹,你的財產正在不斷貶值

為了解決銀行存款利息 的問題,作者 這樣論述:

薪水越高的人越有錢(X) 錯誤消費,經理也可能比基層員工窮(O) 用現在的物價衡量幾十年後的支出(X) 經過通貨膨脹,過去的積蓄不斷貶值(O) 隨著原物料上漲,物價一路飆升, 小時候買一塊雞排的錢,現在甚至買不了一杯珍珠奶茶! 更別提現在收入與支出幾乎打平的生活,還要考慮買房、買車、結婚與教養子女的費用、保險、看病…… 你能想像自己在30、40年後,只剩下支出而沒有收入的日子嗎? 不懂理財,財務自由不一定,破產危機卻是肯定! ◤提前做好預算編制卻事與願違時,該怎麼辦?◢ 【心理帳戶法】 只允許自己從專門的收入帳戶中提領出來消費,而把

儲蓄帳戶、股票帳戶、基金帳戶和退休帳戶全部列為開銷「禁地」。 【「自我享受優先」策略】 先從收入中提取10%~15%進行儲蓄,然後迫使自己靠剩下的收入維持生活。既然已經進行了儲蓄,剩下的收入當然可以完全按自己的意願自由開銷。 ◤投資理財有竅門,別傻傻地盲目跟風!◢ 【購買房產】 從「收租報酬率」和「房價十年圖」中判別房價合理性。 沒人買的時候便宜,多人買的時候貴。 只買大城市的房產:經濟發展較慢的地區,沒有租客撐起市場。 付五成頭期款,還款期不要超過7年。 【國際基金和股票】 ▍股票市場崩潰超過50%,要開始每月累積。 所有國際股票市

場,一般都是7年為一週期,即高峰—低谷—高峰。 在低谷時不要焦慮,每月定期定額,3~5年收穫,一般都可以賺1~2倍。 ▍當市場旺盛時,它已經差不多接近高峰,可以追入,但是是短線作為,三個月至半年要放。 市場一旦崩潰,第一天可以掉30%,幾天後掉50%,若不在高峰時錯過時機放掉,便可能被套牢。 【債券與銀行存款利息】 當銀行的利息達到5%以上的時候,客戶們可以什麼都不做,因為利息5%以上已經是房產合理的收租報酬率。 當利息有長期下降的趨勢時,購買債券如果能達到5%~7%的利息,也是一個既穩定又不冒風險的方式。 ◤別把「沒錢」當藉口,每個人都有專屬自己的

理財規畫!◢ 【月薪只有三萬元,也能妥善分配財務】 受薪族理財方程式=50%穩守+25%穩攻(低風險投資)+25%強攻(高風險投資) 【該如何拿捏投資比例?善用「80」法則!】 用80減去現在的年齡再乘以100%,即為投資到風險資產上的比例。 本書特色 有些人年輕時肆意揮霍,未曾考量過幾十年後的經濟狀況,以至於退休後的生活孤立無援;有些人雖然認真工作、省吃儉用,卻始終存不了錢;有些人有買房買車的打算,但不知道如何跨出第一步。本書針對不同薪資水準、不同年齡層的上班族,制定出一套最完善的理財方法,使讀者在面對各種經濟難題和危機時,都能遊刃有餘地化解。

銀行存款利息進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:公視新聞網 http://news.pts.org.tw

PNN公視新聞議題中心 http://pnn.pts.org.tw

PNN 粉絲專頁 http://www.facebook.com/pnnpts.fanpage

PNN Youtube頻道 http://www.youtube.com/user/PNNPTS

PNN Justin.tv頻道 http://zh-tw.justin.tv/pnnpts

保險給付課稅問題之研究

為了解決銀行存款利息 的問題,作者傅麗英 這樣論述:

本論文探討人壽保險的死亡險因實質課稅原則被課以遺產稅的判決個案,先從保險意義與功能、保險法及保險契約等基礎,提供保險種類、名詞定義、商品結構,以及保險相關人所涉及的課稅法制等剖析,再針對最有爭議的最高行政法院102年度判字第227號判決中,稅務及司法機關將人壽保險類型的終身增額壽險約定逐年依固定利率增值部份的壽險保額視為等同於銀行存款利息的儲蓄型保險商品,而將增值保額部份的壽險保險給付課以遺產稅的問題,提出七項辯駁及四項建議等研究結論。

連賺37年的股票技術:日本股神相場師朗不學基本面也能脫貧致富的操盤法

為了解決銀行存款利息 的問題,作者相場師朗 這樣論述:

★ 日本股神的穩賺法則,從開戶小白到資深投資者都適用的不敗投資法 不靠基本面的精確致富術,保證漲的時候賺、跌的時候不會賠! 相場師朗這樣說:「股票就是技術,完全不需要懂經濟走向或公司業績。不管是基本面,籌碼面或是消息面,都不必再事後諸葛式的分析了。」 既然股價最終都會體現於走勢圖,為何不一開始就鑽研走勢圖呢? 跟著現役職業操盤手看法則、勤練習,實現高精度的買與賣。 ● 現學現用!操盤輕鬆學,看準買點與賣點不失手 看走勢圖,與其跟風買明牌股,不如自己看準下一支會漲的股票。 7種道具,預測股價變動,判斷下單與實現利益的最佳時機。 3個訊號,擬定下一波

的獲利策略。 69張線圖,看完就學得會的操盤術。 正確地不斷練習,越練習越能提高獲利精準度,一輩子都受用。 ● 學會日本股神的心法技術,海外市場也適用! 不管是股票、外匯還是期貨,只要能解讀出K線和移動平均線的動向和訊號, 透過正確的練習,新手也能「重現」和職業操盤家一樣的高報酬率。 ●跟神級投資家相場師朗學買股,股市操盤懶人包一次看 【技術篇】解說下單或預測趨勢的基本知識,看準獲利好球帶 1. 難以判斷的局面就不要出手! 2. 用5日線與20日線的「分歧」來看準賣點 3. 從「日子」來判斷高價圈、底部價位圈etc. 【實踐篇】相場式3大

交易法:散彈槍(初級者2-7天)、短期交易(中級者1-3週)、波段操作(高級者3-6個月) 1. 在PPP排列且趨勢穩定時靈活運用「17日法則」 2. 不太適合做波段操作的線圖實例 3. 上漲時就看準下次的下跌佈局空單的「逢高放空」etc. 【超值特輯】相場式買賣訊號 7道具:移動平均線/局面/關卡/前一個高點/前一個低點/9日法則/17日法則 3訊號:PPP(反PPP)/下半身(反下半身)/分歧(上升下跌趨勢) 因為親身實證,所以真的有效。 每月獲利至少8%,穩穩地賺到最多財富。 ※譯者張婷婷不藏私推薦: 「開始翻譯股票類書籍後,因為查資料

而踏入股票的世界。在這類書籍中相場老師的書相對的淺白易懂,而且不厚。這次在翻譯的時候邊看線圖參考時偶然看到某檔銅板股剛進入老師所說的上升趨勢,抱著姑且一試的想法進場,然後按照老師「9日法則」賣在第9、10根K線,竟也小賺了一筆,非常開心。算是一個意外的收穫吧!」

財富管理客戶風險屬性與投資行為之研究:以共同基金為例

為了解決銀行存款利息 的問題,作者朱世仁 這樣論述:

低利時代的來臨,不僅代表金融業過去藉由高利差賺取利潤的獲利優勢已經不在,也代表者客戶希望單憑著穩定無風險的銀行存款利息收益即能達到令人滿意的財務規劃愈來愈困難,雙方都必須在此體認下更積極的拓展財源,而近年來興起的財富管理業務正是此背景下衍生的產業。要做好財富管理業務,業者最重要的課題便是要真實了解客戶(Know your customer),以便能正確評估客戶的投資屬性,方能協助其建立合適的投資組合,客戶的投資屬性與其個人人格特質之間有何關聯?其在實務投資操作上又經常出現那些行為偏誤?本文期能藉由實證研究探討上述課題。本研究針對國內特定金融機構,藉由其財富管理客戶之投資屬性評估結果與客戶背景

資料做敘述性統計分析,再利用基金交易資料之已實現與未實現報酬率,探討處分效果之行為,並進一步利用交易次數的區分,確認是否具備過度自信行為之偏誤。最終將投資屬性與投資行為偏誤進行歸納性探討。研究實證發現,投資觀念顯著影響投資人投資風險承受度,而處分效果與過度自信二種投資行為偏誤均確實存在於基金投資人,要避免小賺大賠的情況便要先避免陷入處分效果的巢臼裡,交易頻繁顯然有害於投資績效,而導致交易頻繁的原因正是代表性偏誤的行為導致。最終希望能提供本研究之實證結果,得以讓主管機關、財富管理業者與投資人三者皆能得到相關正面的啟發。

銀行存款利息的網路口碑排行榜

-

#1.活存、活儲、定存、定儲差在哪?你知道你的戶頭屬於哪類嗎?

活期跟定期的差別在於利息利率、存款期限和存入金額。 ... 利率比一般存款的高一些些,所以不讓營利事業開設,免得銀行光付他們的存款利息就大失血。 於 www.stockfeel.com.tw -

#2.利率查詢 - 中國信託

中國信託提供臺外幣存款利率查詢,實際利率以承作當時為準,採議定利率者請另洽本行辦理。 ... 臺幣存款利率 外幣存款利率 錢寶寶定存利率 放款利率 其他利率 ... 於 www.ctbcbank.com -

#3.利率查詢 - 彰化六信

存款利率 (年息) 此網頁牌告利率生效日: 109.06.23. 實際利率,以營業單位牌告利率為準。 支票存款, 無息. 活期存款, 0.015%. 定期存款. 一個月, 機動0.210% ... 於 www.ch6c.com.tw -

#4.為何活存100萬以上不計息?郵局人員4個字解答

今天在網路上夯爆的一則新聞是,郵局存款超過100萬不計利息, ... 存簿儲金,儲戶計息之最高存款限額,由中華郵政公司擬訂,報由交通部會同中央銀行及 ... 於 smart.businessweekly.com.tw -

#5.永豐銀行Bank SinoPac-資訊看板-臺幣利率

存款類別 存款類別 機動 活期存款 活期存款 0.030 活期儲蓄存款(含MMA證券活儲) 活期儲蓄存款(含MMA證券活儲) 0.080 福利存款 福利存款 0.200 於 bank.sinopac.com -

#6.京城商業銀行匯利率網站-台幣利率

活期性存款: 按日計息,並以365日為計息基礎。 · 定期性存款: 足月部分按月計息,不足月部分,按日計息。本金乘年利率、月數,再除以十二即得利息額,不足一月之畸零天數 ... 於 customer.ktb.com.tw -

#7.什麼~『這家』銀行存款利息竟然可以免稅 - 買保險

銀行存款 的總利息收入在27萬額度內是免稅的。 自用住宅的房貸利息支出,有30萬免稅額的扣抵上限。 要注意的是如果銀行存款有5萬的利息所得,自用住宅的房貸利息支出 ... 於 www.smartbeb.com.tw -

#8.LINE Bank推活存利率2.2%的「口袋帳戶」!四大存款產品一次 ...

缺點是,多個銀行帳戶管理起來麻煩,也無法一次掌握手上有多少現金,純網銀LINE Bank推出「口袋帳戶」功能,不同於一般的定存,存在「口袋帳戶」內的錢是 ... 於 www.bnext.com.tw -

#9.臺幣存款利率 - 華泰銀行

活期存款, ---, 0.0200. 活期儲蓄, ---, 0.0800. 薪資轉帳, ---, 0.2000. 睦鄰存款, ---, 0.1500. SA專案, ---, 0.0300. e企優, ---, 0.1500. 定期存款, 一個月期 ... 於 www.hwataibank.com.tw -

#10.新臺幣存款利率| 無障礙公開資訊 - 滙豐(台灣)

3.原中華銀行之固定與浮動利率定期儲蓄存款等產品,適用利率與新臺幣固定利率定期存款相同,惟不開放新開戶,到期後亦不開放續存。 4.新臺幣活期存款帳戶每日餘額未達起息 ... 於 www.hsbc.com.tw -

#11.银行利率比较-利率查询-利息计算-银行定期存款利率比较

银行 活期利率(%) 3月(%) 6月(%) 1年(%) 2年(%) 3年(%) 5年(%) 1年(%) 3年... 招商银行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.850 2.900 中国光大银行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.850 2.900 上海浦东发展银行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.860 2.900 於 www.91rate.com -

#12.2021年各大銀行【定存利率】比較表(最高2.08%)

2021年各大銀行定存利率(含最新高利、優利方案)比較表,最高0.84%~2.0% 想找全台灣存款利率最佳的銀行嗎?本文提供國內超過50家各大銀行6個月、一年期、二年期、三年期 ... 於 davidhuang1219.pixnet.net -

#13.个人存款计算器 - 招商银行

养老金计算器. 当前位置: 招商银行 > 个人存款计算器 ... 存款期限. 年利率. %. 初始存入日期. 月存入金额. 支取频次. 提取日期. 每次支取金额. 所得利息金额. 於 www.cmbchina.com -

#14.存款计算器

存款 计算器. 币种. 人民币. 人民币, 港币, 美元, 瑞士法郎, 日元, 加拿大元 ... 查询利率. 计算. 存款利息. 0. 本息合计. 0. 注:本计算工具中的数据、计算结果等仅供 ... 於 m.icbc.com.cn -

#15.存款利息 - 香港經濟日報hket.com

銀行 是百業之母,核心業務是借貸,賺取存款利息和貸款利息之間的『息差』... 2021/11/17 ... 【虛擬銀行】Mox Bank慶開業一周年推優惠完成任務享1%活期存款利率. 於 service.hket.com -

#16.活期性存款利率表 - 新光銀行

活期性存款利率表. 類別, 固定利率, 機動利率. 活期存款, -, 0.025. 活期儲蓄存款, -, 0.050. 薪轉二佰萬(含)以下, -, 0.200. 薪轉二佰萬以上, -, 0.050. 於 rate.skbank.com.tw -

#17.存款利率- 玉山銀行

玉山銀行提供美元、人民幣、澳幣、歐元等15種幣別外幣存款利率查詢,包含外幣活期、定期存款。長、短天期定存利息依牌告區分為一週/二週/三週/一個月/三個月/六個月/九 ... 於 www.esunbank.com.tw -

#18.定期存款比較18間銀行利率優惠港元定存利息計算2021(每週 ...

港元定期存款優惠2020 持續白熱化,受惠於年尾相繼開業的虛擬銀行,各傳統銀行如恒生、 渣打、 中銀、 南洋等的定存利率愈來愈高,經一幫你比較好邊間 ... 於 www.edigest.hk -

#19.定期存款中途解約及逾期處理辦法 - 全國法規資料庫

定期存款中途解約利息之計算: 採用存款銀行牌告利率固定計息之存款,按其實際存款期間(包括不足月零星日數,以下同) 依左列規定單利計息。 於 law.moj.gov.tw -

#20.台幣存放款牌告利率-定期存款利率 - 高雄銀行金融友善服務網

高雄銀行,高雄銀行金融友善服務網,匯利率服務網,台幣存放款牌告利率,定期存款利率. 於 accessible.bok.com.tw -

#21.【如何定存最划算?】4個方法增加銀行定存利息 - 慢活夫妻 ...

如何活用「緊急備用金」呢? 銀行與郵局定存方法很多種:定期存款、定期儲蓄存款、整存整付、零存整付、存本取息。只要大於零利率,就可以增加自己緊急備用金的利息; ... 於 george-dewi.com -

#22.台幣存放款利率查詢 - 彰化銀行

存(放)款種類 存(放)款種類 固定利率(%) 機動利率(%) 定期存款 一、二個月 0.3500 0.3500 定期存款 一、二個月300萬元(含)以上 0.0400 0.0400 定期存款 三、四、五個月 0.4100 0.4100 於 www.bankchb.com -

#23.存款利率| 投資| 中國銀行(香港)有限公司

存款利率 · 牌價:現時分行顯示的存款參考利率 · 網上/ 電話銀行電子渠道存款利率只於透過網上銀行或音頻式電話開立定期存款時適用 · 每筆定期存款只可享受一次優惠,日後續存 ... 於 www.bochk.com -

#24.2021數位帳戶活儲利率哪家最高?利息何時發? - Money101

利息 何時發?17 家銀行完整比較(11.9更新). November 9, 2021 |Posted by CoCoChen | 儲蓄存款篇, 金融科技新知. Tags: Richart 數位帳戶, 上海商銀, 存款利率, ... 於 www.money101.com.tw -

#25.四大行定存利率调整最高3.25% - 新华网

调整后,定存利率最高3.25%,大额存单利率最高3.35%。 业内人士称,此次利率调整主要是因为商业银行存款利率报价方式从21日起由之前的“基准利率×倍数 ... 於 www.xinhuanet.com -

#26.五大銀行平均存款利率」與「五大銀行平均基準利率」 - 中央銀行

五大銀行為台灣銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行及台灣土地銀行。 存款利率為一般定期存款固定利率。 於 www.cbc.gov.tw -

#27.存款- 常見問題| 大戶DAWHO - 新世代VIP數位帳戶

永豐DAWHO提供您超越一般台幣活存利率優惠,50萬(含)以內台幣活期儲蓄存款利率1.1,線上快速開戶享受高額利率優惠,存款相關問題請看這。 於 dawho.tw -

#28.存款計息方式 - 遠東商銀

【遠東國際商業銀行】網路銀行、線上申辦信用卡、信用卡理財、HAPPY GO 大紅利、信用卡線上 ... (2) 存款利息之計算自存款日起算至計息日之前一日止(算頭不算尾)。 於 www.feib.com.tw -

#29.LINE Bank推存款利息翻倍零存整付年息2.08% - 自由財經

記者李靚慧/台北報導〕疫情升溫打亂日常作息,但金融業者仍鼓勵民眾別忘了儲蓄,純網銀LINE Bank(連線銀行)針對該行的零存整付定存,推出利息翻倍 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#30.存款利率- 恒生銀行 - Hang Seng Bank

e-存款利率:e-存款利率乃根據優越理財客戶經恒生個人e-banking設立定期存款。其他客戶請向本行職員或聯絡電話銀行中心查詢可獲享的實際利率。 年利率以8/10/2021 為 ... 於 www.hangseng.com -

#31.哪家銀行定存利率高?2021銀行美金定存、台幣定存推薦整理

以下用台幣定期儲蓄存款1年期由高到低排序。 各銀行台幣定期存款利率比較. 排序. 銀行. 於 rich01.com -

#32.馬來西亞定期存款FD利率2021

每月更新馬來西亞銀行的定期存款Fixed Deposit利率表和優惠,讓你迅速掌握找出提供最高定期存款利息的銀行。 於 sparksparkfinance.com -

#33.30間銀行定存利率哪家最高?定存利率怎麼算?(持續更新)

由於活存的利息太低,許多手邊有一筆錢、或是怕把錢花光的民眾,都會將錢放到定存,作為強迫儲蓄。 定存分為「定期存款」和「定期儲蓄存款」,兩者差別為 ... 於 earning.tw -

#34.台幣存放款利率查詢- 高利活存帳戶存款利率- 渣打國際商業銀行

存款 類別, 個人戶, 非營利法人, 公司戶, 境外華僑及外國人與大陸地區投資人. (僅適用於企業金融客戶). 機動利率(%). 活期存款, 0.0100, 0.0100, 0.0100, 0.00. 於 service.standardchartered.com.tw -

#35.聯邦商業銀行利率一覽表 - 比率網

聯邦商業銀行利率表 ... 牌告利率項目, 牌告利率存期, 額度, 固定利率(%), 機動利率(%). 活期存款, --, 一般, --, 0.05 ... 薪資轉帳活期儲蓄存款, --, 一般, --, 0.24. 於 www.findrate.tw -

#36.聯邦銀行 - 聯邦數位銀行New New Bank

「New New Bank」存戶之台幣數位活期儲蓄存款帳戶享「當期存款平均餘額」年利率2%之優惠利率計息(2%含「既有牌告利率」及「優惠加碼利率」;為利存戶辨識,利息撥付時亦 ... 於 web.ubot.com.tw -

#37.新台幣存款利率 - 台灣企銀

新台幣存款利率. 「本表資料僅供參考,網路銀行客戶以交易當日最終牌告利率為主」. (單位:年利率%). 查詢日期/時間:2021/11/19 07:59:15 ... 於 www.tbb.com.tw -

#38.利息怎麼算?一篇搞懂銀行定存:想靠複利滾錢其實要選「定儲」

股票債券基金☀理財☀台幣定存分為定期存款和定期儲蓄存款二種類型,約定存期與資金門檻卻大不同。如何透過定存理財?利率較高的「定期儲蓄存款」, ... 於 lohas.edh.tw -

#39.臺幣存放款利率- 存款 - 國泰世華銀行

存款利率 ; 貸款利率. 資料時間: 2021年11月20日 ... 薪資轉帳活儲息, 0.09%. 自動化存款帳戶:伍十萬(含)內, 0.28%. 定存. 單位:年息%. 類別, 機動利率, 固定利率 ... 於 www.cathaybk.com.tw -

#40.臺幣存放款利率表(AP01) - 日盛銀行

日盛銀行- 臺幣存放款利率表. ... 活期存款, 0.04. 活期儲蓄存款, 0.10. 證券活期存款, 0.005. 證券活期儲蓄存款, 0.005. 薪資轉帳活期儲蓄存款, 0.20 ... 於 netbank.jihsunbank.com.tw -

#41.臺幣存款牌告利率 - 台新銀行

台新銀行台幣存款牌告利率請參考本行官網資訊。注意:如利、匯率因變動,與本行利、匯率看板有差異時,請與各相關櫃台查詢,並以當時議定之利、匯率為準。 於 www.taishinbank.com.tw -

#42.銀行存款有訣竅靠4招每年多領7400元 - 工商時報

台銀目前1年期定期存款利率為0.815%,略低於1年期定期儲蓄存款利率0.84%。 第三,銀行雖然沒有100萬元以上不計息的規定,不過,大額存款的定存利率會低於 ... 於 ctee.com.tw -

#43.計息方式- 存款 - 凱基銀行

存款 種類, 計息方式, 固定或機動, 領息方式. 活期存款, 以元為計息單位,計息方式為日,採單利。 採機動利率, 半年結算一次 6/21;12/21. 帳戶存款餘額如未達起息 ... 於 www.kgibank.com -

#44.存款利息試算 - 板信商業銀行

板信商業銀行. 板信簡介 · 成立背景 · 經營方針 · 致歡迎詞 · 企業識別說明 · 業務介紹. 存款業務. 支票存款 · 活期存款 · 活期儲蓄存款 · 定期存款; 定期儲蓄存款. 於 www.bop.com.tw -

#45.活期存款利率| 銀行活期利息一覽| 戶口 - 中國建設銀行(亞洲)

中國建設銀行(亞洲)支持網上查詢不同貨幣之銀行利息及銀行活期存款利率,當中包括港幣、人民幣、英鎊、澳元、歐羅等十二種貨幣,列出儲蓄及定期存款利率供參考, ... 於 www.asia.ccb.com -

#46.宜蘭市農會全球資訊網-金融資訊

把錢存在銀行,銀行會支付給你應得的利息,利息是根據利率計算,因此要拿多少利息 ... 牌告利率又分為固定利率和機動利率,一般只有定期存款和定期儲蓄存款才有固定 ... 於 www.ylfa.org.tw -

#47.紐西蘭眾家銀行紛紛調高存款利率

一、依據紐西蘭前鋒報於2016年11月29日報導,為吸引民眾存款,紐西蘭數家銀行間相互競爭而採取調高存款利率。繼上週BNZ、ASB及ANZ調高存款利率 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#48.臺幣存放款利率 - 兆豐銀行

利率類型 期別 固定利率 機動利率 新台幣活存 / 0.0200 新台幣活儲 / 0.1000 新台幣定存 一個月 0.3400 0.3400 於 www.megabank.com.tw -

#49.銀行活期存款賺取利息| 存款計算機制定儲蓄計劃| 精明儲蓄| Mox

建立儲錢目標把存款妥善分類。使用Mox存款計算機,讓你輕鬆預算儲蓄金額並建立個人化的自動儲蓄習慣。儲蓄戶口的存款每日均可賺取利息。 於 mox.com -

#50.銀行定存利率2020年最新一覽表!3個月到3年各種定存方案全 ...

你還在把錢放在活期存款裡嗎?你不曉得銀行定存利率早就遠遠高於活存利率嗎? 每年不知不覺當中你就少賺了許多利息,而銀行也不會主動告訴你. 於 jamesmoneymind.com -

#51.儲匯專區- 存款期限、利率及利息計算 - 中華郵政

存單利息計算分「固定利率」及「機動利率」,「零存整付」僅以機動利率計息。如採機動利率者,遇郵局同期限之存款牌告機動利率調整時,即機動調整。 於 www.post.gov.tw -

#52.存款利息计算方法举例

活期储蓄存款利率为0.72%,计息期间利率没有调整,银行计算. 该储户活期存款账户利息时,按实际天数累计计息积数。 日期. 存入. 支取. 余额. 计息积数. 2006.1.2. 於 www.pbc.gov.cn -

#53.錢放銀行利率才0.1%!他傻眼「還不買爆股票?」 網揭2種人沒差

全球低利率時代,錢放銀行可能「越存越少」,就有網友直言,台灣的銀行活期儲蓄存款利率1年僅0.1%,不懂怎麼有人還不買股票?(定存,活存,買股,ptt, ... 於 finance.ettoday.net -

#54.花蓮二信存放款利率表

一般存款. 活期存款, 0.006. 證劵戶活期存款, 0.002. 活期儲蓄存款, 0.040 ... 本社指數型房貸之指標利率計價方式,奉中央銀行業務局94 年10 月28 日台央業字 ... 於 www.hl2c.com.tw -

#55.台幣利率查詢 - 安泰銀行

安泰商業銀行提供企業金融、個人金融、信用卡、網路銀行、WEBATM、基金、財富管理、保險、 ... 類別, 期別, 固定利率(%), 機動利率(%). 定期存款, 一個月, 0.35, 0.35. 於 www.entiebank.com.tw -

#56.新臺幣存放款計息方式揭露聲明 - Citibank Taiwan 花旗(台灣)銀行

新臺幣存款每年以365天計,除法令另有規定外,利息均依實際天數計算(即年利率÷ 365 * 實際天數),並依下列方式給付:. 活期性存款:按本行牌告利率,每日單利計息,於存入 ... 於 www.citibank.com.tw -

#57.存款利率 - MBA智库百科

存款利率 (deposit interest rate )存款利率是指客戶按照約定條件存入銀行帳戶的貨幣,一定時間內利息額同貸出金額即本金的利率。有活期利率和定期利率之分, ... 於 wiki.mbalib.com -

#58.活存利息是免稅嗎? 定存利息需繳10%税? 報稅時

不少民眾,為獲得高於活期存款的利率選擇定存,但有民. ... 定存利息或其餘銀行存款利息均需繳10%税,這僅是「扣繳」,隔年申請所得稅時仍可抵稅。 於 bestrich588.pixnet.net -

#59.存錢要存在銀行還是郵局好阿?

「活期儲蓄存款」錢放進去,可隨時領出來,所以利率0.55%。 ☆ 公司行號、團體存的定存全叫「定期存款」, 一般大眾存一年以下的定存也叫「定期 ... 於 d91dp91j.pixnet.net -

#60.台幣存放款利率表 - 陽信銀行

存款種類 機動利率 固定利率 存款種類活期存款 機動利率0.010 固定利率‑ 存款種類證券戶活期儲蓄存款 機動利率0.005 固定利率‑ 存款種類活期儲蓄存款 機動利率0.030 固定利率‑ 於 service.sunnybank.com.tw -

#61.瑞興銀行-利率查詢

目前位置: 首頁 > 利率查詢. 存款利率 · 放款利率 · 外幣存放款利率 · 可轉讓定存單. 存款利率. 存款利率. 定期存款利率. 掛牌日期: 2021/11/22 實施日期: 2021/05/10. 於 ebank.taipeistarbank.com.tw -

#62.大筆定存拆單利息足足多6倍!

因為定期存款只用「單利」計息,因此,若你的錢300萬元(含)以上(依銀行規定, ... 但要小心的是,從稅負成本的角度來看,自2016年1月1日開始,定存的利息所得單次 ... 於 www.ilong-termcare.com -

#63.台灣地區銀行_存款利率 - 鉅亨

提供台灣地區各家銀行存款利率表. ... 銀行名稱, 活期儲蓄存款, 定期存款, 定期儲蓄存款. 一般△ · 薪資轉帳△ · 證券戶△ · 1個月△ · 3個月△ · 6個月△ · 9個月△ ... 於 www.cnyes.com -

#64.【懶人包】2021推薦18間銀行數位存款帳戶開戶懶人包(高活存 ...

近期開始各家銀行紛紛推出數位存款帳戶,除了給高活存利率之外,也提供每月指定次數的轉帳/跨提免手續費,而數位存款帳戶與一般傳統帳戶的差別在哪呢 ... 於 www.cardu.com.tw -

#65.存款利息_百度百科

存款利息 是指银行向存款人支付的利息。存款利息金额的大小因存款种类和期限的长短而不同。存款的期限越长,存款人的利息收入越高;活期存款最不稳定,所以存款人的利息 ... 於 baike.baidu.com -

#66.台幣存放款利率 - 合作金庫銀行

類別, 對象別, 固定利率, 機動利率, 大額固定利率, 大額機動利率. 活期存款, 大額, 0.040%. 活期存款, 一般, 0.040%. 活期存款, 證券戶, 0.010%. 儲蓄存款, 大額活儲 ... 於 www.tcb-bank.com.tw -

#67.虛銀利息〡虛擬銀行存款利率優惠比較 - Planto

香港虛擬銀行正值創始階段,為了吸引新客開戶及存款,不約而同地力推定期存款及活期存款優惠。Planto為大家盤點最新的虛銀高息存款計劃,方便收息黨足不出戶透過手機 ... 於 www.planto.hk -

#68.定存試算

免費提供全台灣各大銀行之定存利率比較、黃金存摺牌價比較、外幣匯率、外幣存款利率比較查詢. ... 年利率: % 到期時可領回的錢:本利和 元 ( 本金 元、利息收入 元) 於 interest.ec9.info -

#69.存款保險怎麼計算利息,銀行存款利息怎麼計算? - 迪克知識網

儲蓄存款利率由國家統一規定,人民銀行掛牌公告。利率也稱為利息率,是在一定日期內利息與本金的比率,一般分為年利率、月利率、日利率三種。 於 www.diklearn.com -

#70.臺幣存款利率查詢 - 台中銀行

存款 類別, 期間別, 固定利率, 機動利率. 定期存款, 一個月, 0.35, 0.35. 定期存款, 一個月大額一, 0.11, 0.11. 定期存款, 一個月大額二, 0.2. 定期存款, 二個月, 0.35 ... 於 ibank.tcbbank.com.tw -

#72.台幣存款牌告利率- O-Bank 王道銀行

O-Bank 王道銀行想與您分享. ... 類別 年息%; 活期存款 0.0400; 活期(儲)存款 0.2000 ... 本資料僅供參考,實際成交利率以本行交易系統回傳之資料為準。 於 www.o-bank.com -

#73.臺幣利率 - 三信商業銀行

活期性存款利率. ※單位:年利率(%). 存款種類, 利率. 活期存款, 0.030. 活期儲蓄存款 ... 於 www.cotabank.com.tw -

#74.新台幣存款利率

利率 類別, 固定利率, 機動利率. 支票存款, 不計息. 活期存款, 一般, 0.02000. 5,000萬元(含)以上, -. 活期儲蓄存款, 一般, 0.08000. 3,000萬元(含)以上, -. 於 ebank.firstbank.com.tw -

#75.台幣利率查詢

項; 目 項; 目 機 動 支票存款 支票存款 0.000 活期存款 活期存款 0.050 活期儲蓄存款 活期儲蓄存款 0.120 於 accessibility.scsb.com.tw -

#76.銀行存款利息是怎麼算的,銀行存款利息怎麼計算? - 嘟油儂

銀行利息 計算是利息是銀行財務的重要內容,它關係到客戶和銀行的經濟利益。因此,在計算時,應根據統一規定的利率,結息日期和計息方法,做到事先認真複核 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#77.存款– 渣打銀行台灣

存款 多樣化及多元的儲蓄存款產品,台幣或外幣存款各項優惠讓您存款輕輕鬆鬆! 渣打數位帳戶讓您輕鬆存款和 ... 台幣與外幣優惠存款利率,讓您的存款輕輕鬆鬆,利上加利. 於 www.sc.com -

#78.存款利息 - 華人百科

放款利息”的對稱,指銀行向存款人支付的利息。存款利息必須計入銀行的經營成本。存款利息金額的大小因存款種類和期限的長短而異。存款的期限越長,存款人的利息收入越 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#79.每月1000元放定存,該選哪家銀行?一張表看:這間利率最高

定存,可分為「定期存款」與「定期儲蓄存款」,前者最短可存1個月,後者至少要存1年以上。兩者在存款期間,都不能隨時提領。利息,可分為「每月領息」 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#80.【定期存款2021】港元定期存款利率及優惠比較(每週更新)

定期存款是存款人把現金存放在銀行中一段固定時間,屆滿後可以收回本金及利息。存款時期由7天到60個月不等,時期愈長,利率愈高。但定存靈活性較低, ... 於 www.moneyhero.com.hk -

#81.【銀行利率】2021年最新各大銀行機動、定存利率總整理

台灣地區銀行定期存款利率今日比較(定期儲蓄1年):(存款金額:0至300萬) ... 中央銀行宣布降息1 碼,各銀行今(20) 日起將陸續調降牌告利率,有別於先前存款利率降幅小於 ... 於 leo99988.pixnet.net -

#82.3月31日农业银行存款利息上调,10万元定期存3年 - 网易

如果以1.95%的利率计算,那么中国农业银行30万笔存款的年利息仅为5850元,与活期存款相比,相差近5000元。国债也是一个不错的选择。许多老年人喜欢购买 ... 於 www.163.com -

#83.把錢放定存,只能傻傻領低率?理財達人用4個超聰明技巧

但時代在改變,銀行利率從1989年的9%變成2018年的1%左右,很顯然輸給以每年2%成長 ... 一筆資金在一年內不會使用,建議以「定期儲蓄存款」可以獲得較高的利率及利息。 於 www.storm.mg -

#84.土地銀行個人網路銀行存款利率表

指定到期日定期性存款按實存期間足月之部分,適用表列利率。 更新時間:2021/11/22 01:30:28. 臺灣土地銀行股份有限公司 版權所有© 2015 All rights reserved. 於 mybank.landbank.com.tw -

#85.定期存款- 维基百科,自由的百科全书

定期存款,是指存款人将现金存入在银行机构开设的定期账户内,事先约定以固定期限为时间,以高于活期存款的利率获得回报,期满后可领取本金和利息的一种存款形式。 於 zh.wikipedia.org -

#86.存款利息試算 - 華南銀行

存款利息 試算. 左側頁籤鍵盤操作說明 ... 整存整付儲蓄存款 ... 本利和=本金*(1+月利率)^期數; 本金=存戶於期初所約定一次存入之金額; 月利率=年利率/12 ... 於 www.hncb.com.tw -

#87.新臺幣利率 - 元大商業銀行

類(期)別, 牌告利率. 活期存款, 機制, 一般, 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上, 離島地區. -, 0.010%, -, 0.010%. 類(期)別, 牌告利率. 階利活存【1萬(含)~20萬(不含)】 ... 於 www.yuantabank.com.tw -

#88.了解這幾個技巧,銀行存款利息收益多4.5倍!

活期儲蓄的利息比較低,今年各大銀行的年利率為0.3%左右。活期儲蓄利息低,但勝在安全,可以隨存隨取。 >>>> 定期儲蓄. 定期儲蓄是在存款時約定存儲 ... 於 kknews.cc -

#89.100萬定存1年利息不到8千讓他超失望網友大推做這項投資

一名網友貼文抱怨將錢放在銀行裡定存一年,但利息卻是少的可憐, ... 啦,但也是沒幾趴」、「我買美金存款好像3%」、「50萬放大戶活存,一個月約400給 ... 於 udn.com -

#90.活儲年利率最高1% - 樂天國際銀行

存款 、放款利率. 臺幣利率查詢. - 活期儲蓄存款:1元起息,每日單利計息,每月付息。 - 7天及14天優惠存款: 最低1萬元起,可周周領息,自動續存,優惠至2021/12/30止 於 www.rakuten-bank.com.tw -

#91.存款_中國農業銀行

個人結構性存款是指吸收嵌入金融衍生產品的人民幣存款,通過與利率、匯率、指數等波動掛鉤或者與某實體的信用情況掛鉤,使存款人在承擔一定風險的基礎上獲得相應收益的產品 ... 於 www.abchina.com -

#92.定存試算 - 台北富邦銀行

換匯試算 · 定存試算 · 貸款利息試算 · 標會利率(內標)試算 · 退休計畫試算 ... 存本取息 整存整付 零存整付. 試算條件, 存款金額 元 每月利息 元. 年利率 於 ebank.taipeifubon.com.tw -

#93.利率、利息怎麼看? 5分鐘搞懂銀行定存! - DBS Bank

講到存款,許多人的第一印象就是銀行定存的服務,定存可以分為「定期存款」與「定期儲蓄存款」兩種類型,究竟透過定存可以如何幫助理財呢? 於 www.dbs.com -

#94.八家銀行數位帳戶超有感:1元計息、月月付息、年利率最高2.6

「逐利活儲」時代來臨,各銀行紛紛推出高利數位帳戶,將20萬台幣放在數位 ... 將存款工具由實體銀行轉向數位銀行,主要是看上數位帳戶提供活儲利率高 ... 於 www.gvm.com.tw -

#95.懶人儲蓄來了輕鬆開源節流養大錢 - Richart - 最能幫年輕人存到 ...

本專案期間期滿後將自動調整為台新銀行新臺幣綜合活期儲蓄存款帳戶牌告利率或其他公告之專案利率。專案期間截止日如遇假日,該假日利息將依照本專案當期專案利率計算,當期 ... 於 richart.tw -

#96.定期存款利息試算- 理財試算- - 淡水一信

存款利率 (%). 整存整付: 開戶時存入本金,利息以複利計算,到期一次提領本息。可約定採用固定利率或機動利率,本試算表採用固定利率計算。 存本取息: 於 www.tfccbank.com.tw -

#97.外幣存款利率- 台北富邦銀行

利率 查詢 · 實際利率,以營業單位牌告利率為準。 · 欲議定利率或本表未公告存款天期之利率,請洽本行各營業單位。 於 www.fubon.com