陽壽 已 盡 人在去世前的徵兆的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們查出實價登入價格、格局平面圖和買賣資訊

陽壽 已 盡 人在去世前的徵兆的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李浩寫的 摩石錄 和多傑仁卿喇嘛的 祕密瑜伽士的日常:國寶級西藏瑜伽士讓你照見最純善、最真實的心性都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自聯經出版公司 和商周出版所出版 。

國立臺灣大學 歷史學研究所 陳弱水所指導 盧意寧的 盛唐集賢院的成立與意義──兼論玄宗朝學術文化風氣的轉變 (2008),提出陽壽 已 盡 人在去世前的徵兆關鍵因素是什麼,來自於Fu Ku Movement、Hungwen Academy、Jinxian Academy、Scholars、Chang Yueh、Li Hua、Xiao Ying-Shi。

摩石錄

為了解決陽壽 已 盡 人在去世前的徵兆 的問題,作者李浩 這樣論述:

構成中國古典學最基本特色的金石學, 特別是其中的碑刻墓誌研究,在20世紀非但沒有衰落, 反倒迎來了另外一次復興。 久居漢唐故都的李浩,利用地利之便,在摩挲耽玩片石之餘,也對新出文物及時跟進,鈔錄釋讀,並配合博物館將新入藏的墓誌集中整理刊布。收入《摩石錄》的主要成果,具體可分為兩組:一組是唐代士人知識分子的墓誌,另外一組則是中古時期少數民族和入華外族人的墓誌、塔銘,與史家陳寅恪所謂「塞表殊族」有關,屬於當代所謂中西交通、西域學或絲綢之路的研究。 李浩認為,墓誌研究涉及到古人對冥界立體多元的規畫設計和營造製作,其中既有觀念層面,也有技術層面和材料層面,還有藝文美術層面,與現代的醫養

學、死亡學、宗教學、規劃學、建築學、美術學、社會科學、技術科學、材料科學等息息相關,關涉「古今學術史之通義」的「大事因緣」,是尚未被廣泛重視的學術富礦。書中的新文獻均為第一次公開發布,奇石共賞,疑義相析,李浩拋磚引玉,以期引起學術界、考古界等有識之士的科學挖掘和深入研究。

盛唐集賢院的成立與意義──兼論玄宗朝學術文化風氣的轉變

為了解決陽壽 已 盡 人在去世前的徵兆 的問題,作者盧意寧 這樣論述:

論文摘要 本篇論文的出發點旨在拓展對古文運動最初肇端的認識。為何會有如此想法,則是因為學界多以安史之亂的爆發來解釋古文運動之興起,可是,此一運動的最先倡導者蕭穎士、李華等人,他們多成長於玄宗開元年間、活躍於玄宗天寶時,且他們的許多重要作品也產生於此一時期,我想這已足以顯示安史之亂的爆發不足以解釋古文運動之興起,同時,也引發了我的好奇,既然古文運動是濫觴於玄宗一朝,或許此時的思想環境已有所改變,進而促發新思潮的出現。接下來的問題就是,該要如何找尋合適的切入點?給予我靈感的是一篇文章和一段史料。文章是由學者葛曉音所寫的,她注意到玄宗朝時,尤其到了天寶年間,有越來越多文士發出復古的呼聲,她提

出的解釋是:開元前期文壇盟主張說很積極地輔助玄宗興禮樂、復雅頌,復興禮樂雅頌在玄宗朝最重要的文館集賢院成立後達到高峰,張說正是首位知掌院事的人。史料指的則是中唐古文家梁肅的一段話,話中肯定張說中興文章有功,是上接陳子昂下啟蕭穎士的關鍵人物。他們都指出張說的重要性,可是要從張說個人行跡、還有文章來談論當時的風氣變化,頗為不易;於是決定改由所知掌的文館集賢院著手,一來是張說於其中投入許多心血,也貫注了自己的理念,二來是文館即是宮廷內的學術文化機構,它內部的活動當能透露不少與當時思想風氣有關之重要訊息。 我在一、二章中著重於探討集賢院的內部情況與前此文館之同異。普遍設置文館,並招攬文士進入館中

擔任學士一職的風氣,大概是從南朝開始。經過研究之後發現,南朝文館的最大特色,就是館內學士多數是擅長詩文寫作的文人,而且館內主要活動都與文學創作有密切的關係,像是學士大多是負責編纂大型類書和詩文總集,又像學士經常出現在宮廷宴會中,陪同君王吟詩作文。文館形同是文學中心。這其實反映出的就是自從魏晉以降文學蓬勃發展、學術文化風氣崇尚文學的實況。而在北朝、隋代,宮廷之中都有設置文館、學士,內部情況與南朝大致相同,沒有什麼改變。到了唐代,一般我們都會有這樣的一個印象,就是太宗興儒學、重國學,似乎有意要扭轉江左重文輕儒的學風,展現出新氣象,而太宗所建的新文館弘文館,向來也被史家當成太宗崇儒學的明證。不過仔細

觀察弘文館的學士組成和館內活動,就是發現史書記載和歷史事實有所差距。學士組成是以浸染南朝宮廷文風甚深的文詞之士為主體,館內活動也不盡是嚴肅討論經義、政事,君主與學士間宴飲詩文唱和次數很多,學士的主要修纂任務還是以大型類書和詩文總集為主。 玄宗所立之文館集賢院,內部情況卻與以往有顯著的不同。第一,集賢院的學士組成,多半不是文詞之士,而是學者型的人物。第二,館內主要活動,可以分成兩個部分來看,其一,張說向來有為國定禮樂的雄心,在他的有心推動下,集賢院總攬了玄宗朝的重要國家禮樂事務,地位就如同是玄宗的禮樂之司,而在張說去世以後,雖然接任者未必有張說的雄心,但集賢院依舊是玄宗託付國家禮樂事務的首

選,也就是說,它禮樂之司的地位仍在。由一宮廷文館掌控國家禮樂事務,這點非常特殊。其二,館內主要活動也不再與文學創作有密切的關係了。學士的編纂任務並非是大型類書或詩文總集,重心轉向編修儀注、典章和經典;而且,理應在文館中相當蓬勃的文學活動也沉寂了下來,仍然是有,但是次數變少、規模轉小,作品內容嚴肅許多,娛樂性減少了。總結集賢院的種種不同,我的解釋是重文輕儒、崇尚文學的江左遺風在玄宗的宮廷中有消退的跡象。 而我接著在第三章,針對集賢院大興禮樂的盛況,進行更深入的分析。張說藉集賢院大興禮樂,他會如此積極,玄宗這般配合,除了兩人有粉飾盛時、振興儒學之意外,背後其實有一套想法在支撐他們的行動,而這

一套想法其實頗能反映初盛唐的思想型態。因此,有必要就兩人的禮樂觀進行研究。 分析張說的禮樂文章,大概有如下特徵:第一,張說相信,禮樂源於天地,由聖人取法天象而制成;故禮樂之施行,關乎宇宙秩序的穩固、人間政治的太平,過程必須慎重,若有不當,恐會導致不良後果。這其實不是新觀念,是常見於古代經典的一套論述,目的是為強調禮樂乃是人文世界之秩序原理。觀察唐代其他文士意見,他們多與張說看法類似,咸認禮樂源於天地而有經世之效。第二,張說的禮樂論,有天人相應的色彩。進一步考察他的天人觀,可以清楚看到他屢以天變、災異來勸誡君主,他既強調天道關乎人事,自是服膺天人相應之說無疑。這同樣不是張說的獨見,許多與他

同時或早於他的文士皆持此說。顯示初盛唐的思想型態,仍是沿襲過往,未見太大突破。 至於玄宗,則是特別重視《禮記》中的〈月令〉一篇,於天寶初依據開元年間所修訂的新曆《大衍曆》,親自刪改其中關於天象和節氣的記載,後又詔命集賢學士為之作注。《大衍曆》成書於張說掌理集賢院時,由張說引入院中的僧人一行主撰。在過程中,張說積極協助並為此事寫下多篇文章。內容主要是在強調,備受儒者推崇的堯、舜等古代聖王,順天應人,定曆法致太平;玄宗崇儒復古,今日再造新曆,行為等同堯、舜。或許是受張說鼓舞,玄宗本人也努力為自己營造聖君形象。像是在集賢院成立後開始每月頒曆,意在仿效古代聖王明時授人。又一度於天寶年間採納隋末大

儒王通之孫王勃舊說,下詔以唐承漢,盡黜隋前歷代帝王。重視〈月令〉,大概也是基於同樣心態。〈月令〉訴求王者承天道治人事、依天文行政事,充滿天人相應論的思想。故玄宗重〈月令〉,一則是欲展現他為一順天應人之王者,另意味他和其重臣張說一樣,看重天道對人事的影響。此外,玄宗的學術愛好是易學,集賢院內談易風氣盛行,而《易經》的特色即是專談天道。要之,玄宗、張說大興禮樂、大舉修曆,顯露出崇儒復古的企圖,促使他們積極行動的則是一種欽崇天道之心理,以及對天人相應之說的信心,這些其實都是舊有思路。 最後,經過了前面幾章的分析,要來解答我最初提出的問題,就是古文運動為何會於玄宗朝時濫觴?在第二章,以集賢院為切

入點,的確讓我們看到了玄宗朝的思想環境出現改變徵兆,江左重文輕儒的學風有受到抑制。在第三章,我們也可看到張說、玄宗大興禮樂,是有崇儒復古之意。照這樣看起來,葛曉音的意見是對的,張說的努力、玄宗的配合與集賢院的興盛,確有可能營造出了一個讓儒學再受重視的思想環境,讓文學復古思想滋生的溫床。這是否就代表蕭、李等天寶先驅古文家即是受到此股風氣影響,起而推動反對江左浮華文風、力圖復興儒家學說的古文運動?可是,我進一步去對照兩方的想法,發現有許多的不同,其中一個最為重要的不同是,張說以及一干初盛唐的文士,他們重視禮樂,而背後支撐他們的是對天人相應論的信服,以及對天道的欽崇。蕭、李等古文運動先驅者,在天道與

人事間,他們的眼光是放在人事上,他們看重史學,希望借重並嚴格執行史學褒貶善惡的功能,以達到維護儒家人倫價值的目的,經過兩相對照,我們可以清楚看到,兩方關懷的焦點有很大的不同,一方是禮樂儀文,一方是道德人心。 發現此路不通之後,只好試圖另闢蹊徑,結果有了新的發現。就是,倘若真要追索天寶諸位古文運動先驅的可能淵源,八世紀初以劉知幾為首的「館院學派」(這是學者雷家驥提出的說法,它指的是活動於史館中、圍繞在史家劉知幾旁的一群同道),史學理念也是特重褒貶善惡,目的是為護持儒家的人倫道德、綱常名教,這和蕭、李等人的想法如出一轍。至於「館院學派」和蕭李古文集團之間的關聯性有多強?若要再進一步證明,頗有

難處,主要是囿於史料的限制,故本論文僅能點到為止。

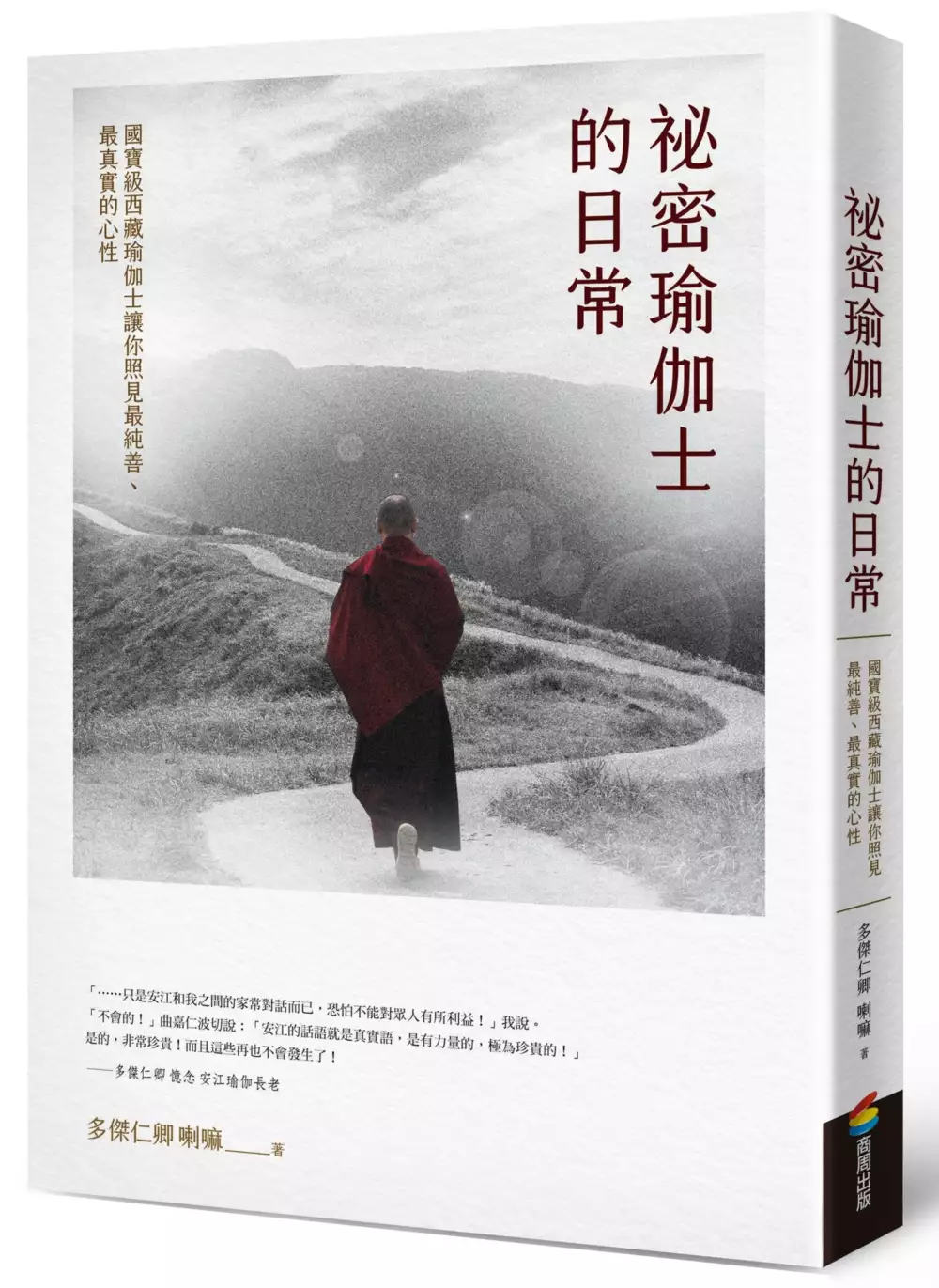

祕密瑜伽士的日常:國寶級西藏瑜伽士讓你照見最純善、最真實的心性

為了解決陽壽 已 盡 人在去世前的徵兆 的問題,作者多傑仁卿喇嘛 這樣論述:

*真正讓人更有力量的,是保有純善之心、說真話* 他們曾是世界上最孤隱的人 他們是康藏最吸引人的特色 他們是持戒精嚴、終身閉關修持的比丘瑜伽士 現在,你可以透過第一手記實 在樸實謙和卻修持高深的瑜伽長老 與爽朗賴皮的小喇嘛的日常生活間 或會心一笑,或嘖嘖稱奇 一窺瑜伽士不可思議的證量與成就 比丘瑜伽士並非是求筋骨柔軟、身心舒展的冥想者,亦非一般娶妻生子的在家咒師。瑜伽是梵文Yoga的音譯,意為「相應」,亦即「澈見本初心」;瑜伽士在梵文稱Yogi,即是「澈見本初心之義者」。「本初心」亦即「佛性」,簡單來說就是「覺知」。瑜伽士澈見此義而恆常安住於中,故不被死亡、煩惱、憂苦、疾病、念頭、鬼

神等六事所擾,內心安然自在,境相通透無礙。歷經種種精猛修持,往往可達到即身成就佛果的目的。 岡波巴大師說,精通佛法與品行純善,這二者當中,人的品行純善最為關鍵!一個人品行純善,才能讓自己在佛法中的修持有所進步,也不會有意無意地多次傷害他人。 本書中所提到的瑜伽長老們,就是為人稟性純善的典範。他們大多童貞入道、終身持戒,刻苦專修「大手印」、「那洛六法」,雖然受持比丘戒律,但外相並不像一般僧眾剃除鬚髮,而是留著鬚髮、盤成髮髻的形象。這是從 第四世康祖法王所訂下來的規定:「外現在家相,內持解脫戒,秉持菩提心,廣為利眾生。」瑜伽士專志精進修持,因此不須打理門面,恢復密勒日巴時代的裝束,樹立實修

的法幢。 十四歲是多傑仁卿的人生轉捩點,前往印度學法,與來自西藏康巴噶寺的瑜伽長老們相遇,開始了人生最為歡樂與奇妙的旅程,其中以安江長老的影響最為深刻巨大。二人年歲相差一甲子(六十年),彼此互動仿若父子,從長老七十四歲至八十七歲圓寂,十三年間的相處亦師亦友,是笑聲與威儀交融,生活與教學並進。 行住坐臥間,瑜伽長老們的甚深修持顯現於生活,非一般人所能企及。本書是作者將他在寺院十幾年來的所見所聞,以最真實的文筆以及最真摯的回憶,擷取精要,真誠地與諸位朋友分享,一同重回少年歲月,冀望世人藉此明瞭密乘,確實契入瑜伽實修宗風,廣利自他。