陽明山名人巷的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦謝金河寫的 老謝的台灣紀行:有時走路,有時吃喝 和unknow的 我台北,我街道都 可以從中找到所需的評價。

另外網站為什麼早年有錢人都愛住陽明山,而如今又為何沒落?專家道出 ...也說明:根據最新實價揭露,陽明山今年出現第二筆億級別墅交易,位於永公路296巷的一處45年三層樓別墅,建坪457坪,地坪1,207坪,土地使用分區為保護區,4月成交總 ...

這兩本書分別來自今周刊 和木馬文化所出版 。

開南大學 觀光運輸學院碩士在職專班 江明倫所指導 倪美菁的 健行者目的地意象、旅遊體驗、休閒滿意度與重遊意願之研究 -以桃園市五酒桶山為例 (2021),提出陽明山名人巷關鍵因素是什麼,來自於休閒滿意度、旅遊體驗、健行、新冠肺炎。

而第二篇論文國立交通大學 社會與文化研究所 劉紀蕙所指導 邱子珉的 解構幸福: 從「小確幸」現象看台灣八〇後世代的失權 (2016),提出因為有 小確幸、幸福、失權、下流社會、政治疏離、年輕世代的重點而找出了 陽明山名人巷的解答。

最後網站陽明山公寓仰德大道公寓買商一美寓格致路公寓文化大學商圈美寓則補充:沿著仰德大道往上走,隨處可見頂級億元別墅,從踏上仰德大道一段開始,路旁濃密樹蔭、高級別墅群聚,冷硬圍牆內藏身政經名人,沿途瀰漫「上流社會」的魅力, 陽明山生活 ...

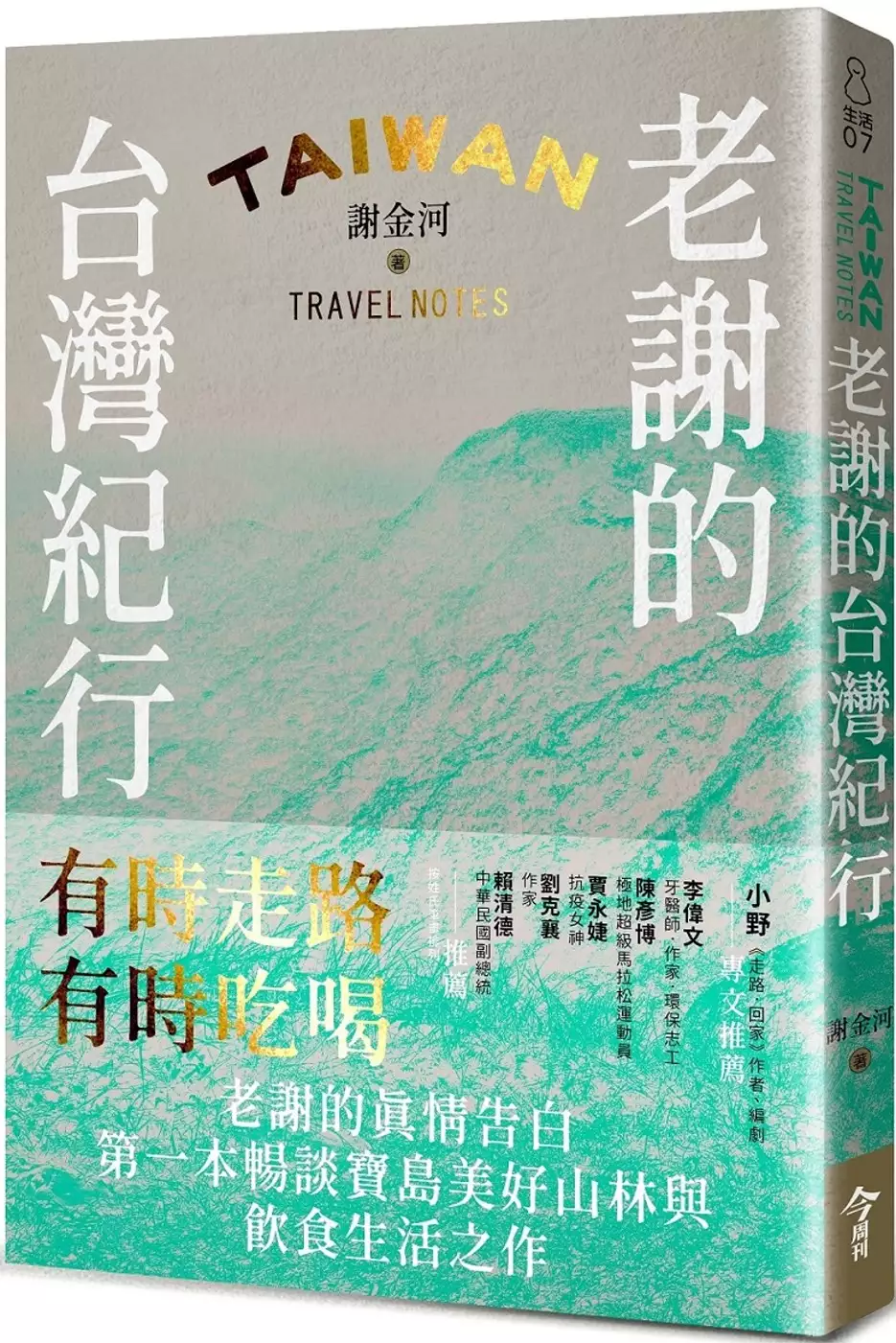

老謝的台灣紀行:有時走路,有時吃喝

為了解決陽明山名人巷 的問題,作者謝金河 這樣論述:

步道祕境 ╳ 歷史風情 ╳ 山珍海味 在地情懷 ╳ 趨勢觀察 ╳ 投資視野 三不五時走路賞景,三天兩頭吃喝嘗鮮! 財經趨勢專家謝金河第一本暢談寶島美好山林及飲食生活之作。 從山林步道與美食,笑談人生體驗、投資與在地經濟 從情感與土地文化,深究這座島嶼的迷人之處 財經趨勢專家謝金河,極其熱愛與珍惜台灣在地的蓬勃生命力。 本書集結老謝60多年來有時走路、有時吃喝下,真性情暢談寶島美好山林及飲食的作品,精選出最能帶領你我感受台灣特殊魅力的37篇文章。 一起隨著老謝笑談人生的腳步,窺見在地經濟的新契機;一起從台灣人獨有的情感與土地文化,重新愛上這

座島嶼,品味彼此共享的最美風景。 ◤走吧!探索寶島新風貌◢ 跟上老謝的捷兔快腳,走進台灣蔥鬱絕美的山林步道。 ◤吃吧!嘗試寶島新風味◢ 緊隨老謝的老饕嘴,嘗遍台灣每個角落的私房珍饈。 ◤看吧!推敲寶島新發展◢ 追蹤老謝的銳利鷹眼,解析台灣投資趨勢與社會發展。 ---北中南東、山林海景,哪裡最有台灣味,哪裡最對味!--- ➤向北:上七星山,下北海岸,一日山海生活圈達成! 不管是台北市第一高峰、露天溫泉,還是綿延的海岸線, 不需舟車勞頓都能抵達,最適合輕鬆享受慢活的生活態度。 ➤中道:登合歡山、涉濁水溪,每一步都是思鄉尋根!

無論是日月潭、合歡山,還是遠東第一大鐵橋西螺大橋, 台灣山水有美景、有故事,等著你我找回它獨特的美感。 ➤之南:吃巷弄美食,看企業轉型,品嘗濃濃人情味! 除了老饕珍饈展現的台菜底蘊,還有從風災中重生的優美景致, 國境之南的城市行銷高手各出奇招,打造結合深具特色的在地經濟。 ➤東行:走花東縱谷;離島登澎湖,享受神清氣爽的美景! 見見瑞穗乳牛、看看龍田綠色隧道、聽聽奉獻一生的感人故事。 激盪在地文化與原民風情,人人都是守護台灣的天使。 本書特色 財經趨勢專家謝金河的真情告白 第一本暢談寶島美好山林及飲食生活之作 名人推薦 小野(《走

路‧回家》作者、編劇),真情專文推薦 李偉文(牙醫師・作家・環保志工) 陳彥博(極地超級馬拉松運動員) 賈永婕(抗疫女神) 劉克襄(作家) 賴清德(中華民國副總統) ──推薦(按姓氏筆畫排列) 我平時在工作和生活中和老謝幾乎沒有任何交集,他的專業是財經事務,我最不會的便是理財,近乎白痴。但是為什麼當我讀到這本書時,忽然覺得我們非常熟悉?(……)後來我明白了,是因為如梭的歲月,更因為這片美麗的群山之島、眾神之地,拉近了我們彼此原來陌生又遙遠的距離。──小野(《走路‧回家》作者、編劇) 在這變動莫測的時代,三十多年來在財經趨勢的預測上,始終屹立不搖的老謝

,來自於其全面的視野及敢與眾不同的獨到眼光。不過令人佩服的是,老謝在金錢數字外,示範了理財是為了過好生活的生命態度。 這本書不該只是讓我們按圖索驥之用,而是要學到老謝的精神,即使面對熟悉的景致還能如孩子般興高采烈地欣賞,並且跳脫價格的標籤,從日常中體現,用心就有美食,用心就能過好每個日子。——李偉文(牙醫師・作家・環保志工) 真確切實,熱情懇切。 與老謝認識多年,少見他如此浪漫動人的抒發。我感動於他親自踏遍台灣蔥鬱的山林古道、嘗盡在地的美味珍饈、互動可愛的友善人民,更動心於其文字傳達出深愛這塊土地的真摯之情。 這本書是精采且充滿溫度的作品,也是他對台灣這座島嶼的真情告白

。誠摯推薦給大家,更邀請大家一起共同看見台灣,愛惜台灣。——賴清德(中華民國副總統)

陽明山名人巷進入發燒排行的影片

肥佬黎喜歡吃台灣菜,連他都說好吃,一定非等閒。小店開業三年,賣的菜式不多,主打牛肉麵、拌麵和滷肉飯,還有些台式小食和台飲。很多台灣人吃完都說口味正宗,生意好到去年在觀塘開分店。「三年前想在香港開一間地道台灣食堂,下決心去陽明山跟台灣師傅學藝一個月,學習做地道的牛肉麵和滷肉飯,又去台北出名的牛肉麵店試食及偷師。」六両三老闆Ivan說。

六両三

地址:尖沙嘴宜昌街3號地下

電話:3462 2140

營業時間:星期日至四11am-10pm,星期五六11am-10:30pm

註:限聚令期間11am-6pm

《蘋果》18區分區小廣告,免費推廣小店,立即登記: https://bit.ly/33yiSNt

足本訪問: https://bit.ly/3nuZnhG

===================================

? 8折全年睇《蘋果》即慳$121!

現有日費訂戶亦可轉訂? http://bit.ly/2YwE3Ma ?

訂閱《飲食男女》YouTube: http://bit.ly/2Md5V2k

Facebook: http://bit.ly/2MJejcp

Instagram: http://bit.ly/2EA3qpR

推薦影片:

尖沙嘴最新5,000呎日式生活雜貨店 有超市及3個食物專區 沙律專門店+健康飯糰店 (飲食男女 Apple Daily) (https://youtu.be/e8h5iG-w2i0)

尖沙嘴Rosewood酒店$75件435層拿破崙蛋糕 總廚:食落要有置身天堂嘅感覺!酥脆有牛油香 有坑紋方便切 經典西式甜品 (飲食男女 Apple Daily) (https://youtu.be/TBwVispjz9g)

尖沙嘴一星米芝蓮日本懷石料理 日廚席前烹飪騷 炭燒西京燒滑到落喉嚨 白飯都好好食(飲食男女 Apple Daily) (https://youtu.be/Xmk9ucdV-OY)

【假如沒有天價租】「福食」三老 唔靠綜援靠自己 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/aUE2oQIDoV0)

【籽想旅行】直擊東南亞首個人妖騷後台 變性舞台一姐的日與夜 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/CBBq_D0-Lsg)

【娛樂人物】情願市民留家唔好出街聚餐 鄧一君兩麵舖執笠蝕200萬 (蘋果日報 AppleDaily) (https://youtu.be/e3agbTOdfoY)

【這夜給惡人基一封信】大佬茅躉華日夜思念 回憶從8歲開始:兄弟有今生沒來世 (壹週刊 Next) (https://youtu.be/t06qjQbRIpY)

#黎智英 #尖沙嘴台灣菜

#飲食男女 #StayHome #WithMe #跟我一樣 #宅在家

飲食男女 打卡大街小巷搵食地圖

https://hk.adai.ly/e/gPF0DIjsB9

《蘋果》每日為你增值 立即訂閱

https://hk.adai.ly/e/kbo0wDsxB9

健行者目的地意象、旅遊體驗、休閒滿意度與重遊意願之研究 -以桃園市五酒桶山為例

為了解決陽明山名人巷 的問題,作者倪美菁 這樣論述:

自2020年初新冠肺炎疫情爆發以來,各國接連的封鎖國境及進行封城,國人無法正常的出國旅遊,國外旅客來台觀光旅遊也有諸多限制或禁止。因此在疫情期間健行已成為國人調劑身心和舒緩生活壓力不可或缺的重要一環。本研究選擇以桃園市的「五酒桶山」作為研究地點,旨在探討健行者目的意象、旅遊體驗、休閒滿意度與重遊意願之關係。研究方式採問卷調查法,以20歲以上曾參與過「五酒桶山」之健行者進行問卷調查,有效問卷共428份。以描述性統計、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析及迴歸分析進行資料處理,研究結果顯示:「健行者之背景」在目的地意象、旅遊體驗、休閒滿意度有部分顯著差異,但對於重遊意願則無顯著差異;目的地意象對重遊

意願有顯著正向的影響;旅遊體驗對重遊意願有顯著正向的影響;休閒滿意度對重遊意願亦有顯著正向的影響,健行者在目的地意象、旅遊體驗、休閒滿意度及重遊意願互有相關性。

我台北,我街道

為了解決陽明山名人巷 的問題,作者unknow 這樣論述:

20位作家書寫台北街道的全新創作 他們的故事,我們的台北 不需要等到失去才來懷念,也不用搞什麼偉大的文學排場, 今日,且讓我們談論台北吧,像坐在我們心愛的小酒館裡,有一搭沒一搭,彷彿沒有明天地。敬我們的台北。──胡晴舫 二〇二〇年出版的《我香港,我街道》,既對香港社會深具意義,同時也引發了在台北的我們重新思考台北之於我們的意義。 本書由作家胡晴舫擔任主編,集合不同世代、不同背景的二十位作家的全新創作,他們各自以詩、散文、小說書寫記憶中的台北街道。小說與詩提煉出意象,散文貼近個人記憶與生活,不同文體、長度產生不同的閱讀效果,就像散步每一條街道感受到各自獨特的氛圍。

焦元溥寫消失的羅斯福路唱片行,馬世芳寫來不及參與的麥田咖啡館,張亦絢寫她的木柵路,崔舜華寫她的潮州街,吳鈞堯寫他的重慶南路,何致和寫永遠在他心底流動的西藏路,馬欣寫敦化南路的前世今生,王盛弘、羅毓嘉在這座城市私藏了他們的男孩記憶,郝譽翔在椰林大道度過了她的憂傷青春,以曲折方式學會在台北安置自己的馬翊航、王聰威,更有陸穎魚在台北街頭思念香港,顏訥在往生者帶領下探索她不知道的台北,陳雨航在文章不斷叩問,自己是否是台北人?而被言淑夏形容為春天繼母的台北街道,也有楊佳嫻的236公車呼嘯而過,裡頭住有陳宛茜認識的清朝耆老、陳又津描寫的公娼,以及駱以軍眼中身懷內力的各路高人。除了作家視角,更有來自法國的

攝影師余白,用鏡頭拍攝他安身立命這麼久了的第二個家。閱讀他們的台北,讓我們更深刻了解這座城市。 *本書參與作者 言叔夏/焦元溥/張亦絢/駱以軍/郝譽翔/崔舜華/王聰威/楊佳嫻/羅毓嘉/王盛弘/吳鈞堯/陳宛茜/馬世芳/馬翊航/陸穎魚/馬欣/何致和/顏訥/陳又津/陳雨航 (依文章順序排列) *內文摘句 對某個時期的我而言,台北的許多地方都是空島。島與島中間的街道隱沒在銀河裡,長滿星叢的蔓草。每次抵達那些島,感覺都是划船去的。──言叔夏 若有任意門,我真想回去當年的羅斯福路,再從辛亥路走到公館站牌,看看唱片行裡的老友與論敵。雖然忘不掉,再見一次也很好。──焦元溥 許多

台北我不曾探過,有時還喊不出名字的山林街巷,想想都是往生者帶我去的。──顏訥 我曾與母親興奮地從曾熱鬧的天母西路喝完下午茶,然後坐公車285與許多人到誠品那站下,再信步到老奶奶還在坐店時的「九如」,吃碗道地的餛飩與菜飯,是我與母親曾經最習慣的週末過法。──馬欣 名人推薦 李明璁(社會學家、作家) 郭重興(讀書共和國出版集團社長) 陳柔縉(作家) 詹宏志(作家) 鄧小樺(香港文學館總策展人) 一致推薦(依姓氏筆劃排列) 下次再有人問我是否熱愛這個城市,一如既往我仍會回答説:大概星期二、四、六感到喜歡,但可能星期一、三、五覺得討厭吧。而現在終於可以再多加一句

話了——剩下的禮拜天,我將享受翻讀這樣一本共同書寫台北的絕妙佳作。我城若可愛,此書為明證。然後,每天繼續沈浸自己的街頭巷弄,慢慢散步,好惡相隨;細細感受,千姿百態。──李明璁(社會學家、作家) 因為這本書,我和台北,我生長也將終老於斯的台北又邂逅了一次。沒錯,老台北人如我,在閱讀的當下,又把台北走了一遍,不是地理上的,而是靈魂、心理上的。這幾位作家,有舊識、有新交、也有心儀良久卻未謀面的。其中陳雨航年紀最大,比我還長一歲,真罕見。又津恐怕是最年輕的,卻寫出一篇老得不能再老的故事。 緣分真是難說,一年前誰會想到把這麼多可愛的老中青「台北人」聚在一起。如果不是胡晴舫待過香港那麼一陣子,

如果不是蕙慧求文若渴,這本書怎會問世?如果不是我們不知要怎麼疼、怎麼惜的「台北」的無所不包,他們又怎麼會聚在一起? 多可喜,香港先有了《我香港,我街道》,接著又有了我們的《我台北,我街道》。港、台兩地間文壇的相互牽引,於此也可見一斑。──郭重興(讀書共和國出版集團社長) 胡晴舫說《我台北,我街道》是被《我香港,我街道》系列所激發,作為香港作者感到與有榮焉。城巿與城巿本來相連,而我們在大疫之年來到了阻隔的年代。只有文學與記憶,守護著情感的真實。幾年前一次大選之後,有篇報章的評論說台北已成香港以至華人的精神家園,其立據乃在於此城展現了民主與生活的可能。文學並不擅於諂媚唱好聚眾,而是在書

寫差異之中,一再摸索某些不能到達又不能捨棄的情感交結,成為了自己地方的陌生人後,我們才更學會愛這個地方。本書裡寫到的街道我去過的不及一半,但書中所有作者都是作為香港人的我,非常期待閱讀的作者。我希望在他們筆下讀到台北,就像我想念我在台北,每次夜行滑翔而過,路邊踞坐恍惚對視的街道,我想念它們一如想念自己剪掉的髮。──鄧小樺(香港文學館總策展人)

解構幸福: 從「小確幸」現象看台灣八〇後世代的失權

為了解決陽明山名人巷 的問題,作者邱子珉 這樣論述:

近幾年來,「小確幸」這個詞躍上了台灣社會的舞台。不論是在商業廣告或政治人物的口號中,它都具有著強烈的指稱性:年輕世代。在一股充滿著「拜物」的氣息中,「年輕世代」成為「消費」小確幸的對象主體,成為小確幸「內縮」意識型態下的「匱乏」者。然而,究竟為什麼年輕世代「只能是」小確幸?是什麼決定年輕世代是「小確幸世代」?而,若小確幸意味著的是內縮與匱乏,那怎樣的幸福又會被認為是理所當然該被追求的「大幸福」?又,是誰在定義「幸福」是什麼?為回答這些詰問,必須「解構幸福」。故本篇研究先從現象出發:由於「小確幸」是一個相當新且正在發生的現象,因此筆者以網路資料(廣告、新聞、社論、部落格)為主要文

本,呈現出小確幸是如何從「文創商品」漸漸被應用至「政治商品」,以及這些商品所共同透露出的訊息:內縮意識形態。值得注意的是,當政治人物們也試圖提出小確幸政策冀望「年輕世代」買單時,這股內縮意識形態背後的焦慮便是上至國家下至個人的—匱乏。透過撥洋蔥式的手法,Marx的商品拜物教結合精神分析理論讓小確幸拜物心態下的「匱乏」原形畢露,這是對於「小確幸」的第一層次解構。接下來,為繼續探究「匱乏」所指為何,筆者借用Bourdieu的「象徵權力」理論指出「幸福是被建構的」此一事實。亦即,常識中習以為常的「幸福」實是建立在知識權力的架構之下,擁有權力者即決定了「何謂幸福」。在這套架構下,台灣的年輕世代是失語者

—在「追求大幸福」的定義下小確幸被噤聲,而他們是「只有(內縮的)小確幸」的世代;更是失權者—政治和經濟困境讓他們「只能」擁有,而小確幸背後是無盡的「匱乏」。筆者在此論文中將年輕世代定義為80後,就在於80後世代成長於經濟起飛與民主化、民族化運動蓬勃發展的年代,卻於長大成人後面臨經濟上中產階級「下流化」,故轉而追求及時行樂的小確幸;政治上中國因素、政府程序不正義及媒體被政黨狹持導致他們「政治疏離」,而國家與媒體更是趁機藉小確幸進行「去政治化」治理的處境。這些都是讓年輕世代「匱乏」的理由,而這些都與現代國家對「新自由主義」的忠誠信奉相關。換句話說,本篇論文透過解構小確幸要指出的便是新自由主義與國家

間的共犯結構,不僅建構了「幸福」,更是導致年輕世代失權的主要原因。

陽明山名人巷的網路口碑排行榜

-

#1.房價掉!陽明名人巷要價3億這別墅僅2千萬- 生活- 有影

想到陽明山上買豪宅,跟嚴凱泰、徐旭東、殷琪當鄰居,但距離仰德大道不到20公里的地方,占地193坪的陽明山透天別墅,房價從每棟3億元掉到只要2000萬, ... 於 www.chinatimes.com -

#2.走進天母名人巷收藏防疫、水岸的靜好歲月 - 天下雜誌

天母被譽為「天龍國中的天龍」。早在日治時代,天母便開始發展,因其鄰近過去的政治中樞陽明山,從1949年後,天母除了有美軍顧問團宿舍、美國學校, ... 於 www.cw.com.tw -

#3.為什麼早年有錢人都愛住陽明山,而如今又為何沒落?專家道出 ...

根據最新實價揭露,陽明山今年出現第二筆億級別墅交易,位於永公路296巷的一處45年三層樓別墅,建坪457坪,地坪1,207坪,土地使用分區為保護區,4月成交總 ... 於 www.storm.mg -

#4.陽明山公寓仰德大道公寓買商一美寓格致路公寓文化大學商圈美寓

沿著仰德大道往上走,隨處可見頂級億元別墅,從踏上仰德大道一段開始,路旁濃密樹蔭、高級別墅群聚,冷硬圍牆內藏身政經名人,沿途瀰漫「上流社會」的魅力, 陽明山生活 ... 於 www.xn--889-yz0f900ahupq01a.tw -

#5.富豪名人相聚陽明山建業路獨棟山景豪宅別墅夯 - 民生頭條

金富建設/高度營造,基地位置士林區建業路21巷2號,基地面積約503.97平方公 ... 國內外媒體爭相報導,國內外政商名人角逐陽明山別墅,多年來釋出物件 ... 於 www.lifetoutiao.news -

#6.芝蘭新村-臺北市士林區-成家網,掌握社區行情,資料最齊

本頁面在Google搜尋芝蘭新村排名 · 近公車站及山下的雨農市場,社區內綠景環繞,寧靜清幽,不少名人都居住於此地。 · 整棟/2F芝蘭新村全新陽光獨棟陽明山別墅華興中學 · 整棟/ ... 於 twhome.net -

#7.嚴選食尚TOP 65:票選超人氣聚會餐廳:六大類型好吃、好玩、好好拍的Yummy餐廳

交通沿仰德大道上陽明山,過麥當勞至菁山路右轉,循指標即可蒙馬特影像咖啡館抵達。 ... 色調加上滿室的綠意盎然,彷彿來到了南法的鄉村莊園,有許多名人都曾是座上嘉賓。 於 books.google.com.tw -

#8.元大陽明菁山透天別墅(HouseWeb)

出售|台北市士林區|別墅|79.8坪|5房3廳3衛|元大陽明山別墅,買元大陽明山別墅, ... 名人,沿途瀰漫「上流社會」的魅力, 陽明菁山路透天別墅【元大陽明別墅】陽明山 ... 於 www.houseweb.com.tw -

#9.富豪名人相聚陽明山金富建業路獨棟山景豪宅 - 新頭條

金富建設/高度營造,基地位置士林區建業路21巷2號,基地面積約503.97平方公 ... 國內外媒體爭相報導,國內外政商名人角逐陽明山別墅,多年來釋出物件 ... 於 www.thehubnews.net -

#10.富豪名人相聚陽明山建業路獨棟山景豪宅別墅夯| 民生頭條

金富建設/高度營造,基地位置士林區建業路21巷2號,基地面積約503.97平方公尺,2023年預計推出,採先建後售。(圖/金富建設提供). 消費中心/台北市報導. 於 today.line.me -

#11.還想吃: 王瑞瑤美食報告書2 - 第 16 頁 - Google 圖書結果

INDEX :食養山房/新北市汐止`′區汐萬路 3 段 350 巷 7 號/ OZ-26462266 食養山房, ... 但我卻不喜歡食養山房的冷吱吱'環境冷、菜餚冷、服務冷'不過當食養山房從陽明山 ... 於 books.google.com.tw -

#12.陽明山仰德大道攬翠傲視大台北

仰德大道為士林區知名的上層名人豪宅聚落,陽明山豪宅風華已超過半世紀, 大致的範圍以仰德大道三段、菁山路、仁民路和中庸路等,是大台北都會邊緣, ... 於 www.appledaily.com.tw -

#13.台北陽明山仙氣咖啡館、浪漫餐廳10選推薦!「森林裡的咖啡秘境

台北的假日悠閒不可以錯過陽明山的好風光!為您推薦10家陽明山一帶最能放鬆的好食餐廳、咖啡廳,不論是跟姐妹一同品味午茶時間、情侶約會、拍照打卡 ... 於 www.elle.com -

#14.月薪5萬2!陽明山富豪徵私人管家會燙衣服先錄取 - 鏡週刊

不少豪宅都坐落在陽明山區,這裡因此有了名人巷之稱。有名屋主日前開出每個月5萬2千元的薪資要徵私人管家,提到試用期月薪為4萬7千元,通過試用期就會月入 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#15.「仰德大道」溫泉別墅絕版價晉升名人生活 - 熱門新訊

隱密山境之中的別墅住宅成為具世界觀的企業家新寵,在北台灣以陽明山堪稱含金量最高的一座山,區內散布著多棟獨具特色別墅,被公認為北市最神秘的豪宅 ... 於 market.ltn.com.tw -

#16.瀕危珍稀22物種保育行動計畫112年全數出爐 - 華視新聞網

另外3種二級保育類物種,林務局說,則是珍貴稀有的豎琴蛙、阿里山山椒魚及穿山甲。 ... 陽明交大應藝所打造流動雕塑作品演繹生命週期. 於 news.cts.com.tw -

#17.陽明山賞櫻別墅 - 台灣蘇富比國際房地產

物件特色 · 遠眺市區,都會景觀。 · 群山環抱,視野遼闊。 · 面寬方正,光線明亮。 · 地勢平坦,綠意盎然。 · 名人為鄰,靜巷雅築。 · 親民總價,仰森養生。 於 www.sothebysrealty.com.tw -

#18.滄海橫流: 黃埔五期風雲錄 - 第 245 頁 - Google 圖書結果

1949 年至臺灣,入陽明山革命研究第三期受訓,繼入陸軍參謀大學將官班第四期 ... 連見習、副排長,1930 年 1 月 17 日在廣東北流作戰陣亡。216 215 臺灣中國名人傳記中心 ... 於 books.google.com.tw -

#19.富豪出手!1.6億無貸款買陽明山別墅 - Yahoo奇摩

台灣房屋集團趨勢中心觀察,2021年至今,陽明山共有3筆億級透天別墅交易,而且買家全數無貸款買下,包括至善路三段336巷「聖人橋至善山莊」透天 ... 於 tw.yahoo.com -

#20.陽明山別墅世外桃源土地545坪-台北市房屋出售-591售屋網

地址台北市士林區永公路355巷. 房源描述. 江小姐. 仲介, 收取服務費. 全國投資開發有限公司. 打電話. 1.環境清幽.清新悠境.鳥語花香.世外桃源. 2.名人巷.高水準鄰居. 於 m.591.com.tw -

#21.【問答】陽明山名人巷 2022旅遊台灣

【問答】陽明山名人巷第1頁。「仰德大道陽明山豪宅」+1。想到陽明山上買豪宅,跟嚴凱泰、徐旭東、殷琪當鄰居,但距離仰德大道不到20公里的地方,占地193坪的陽明山透天 ... 於 travelformosa.com -

#22.41年陽明山別墅7300萬買下重建今1.6億轉手| 不動產投資| 房市

台灣房屋集團趨勢中心觀察,2021年至今,陽明山共有3筆億級透天別墅交易,買家全數無貸款買下,包括至善路三段336巷「聖人橋至善山莊」透天農舍,2021 ... 於 money.udn.com -

#23.愈老愈值錢陽明山40年別墅轉手賺近億 - 工商時報

陽明山 老別墅由於擁有特定富豪客層、外商承租,租金行情不亞於天母新豪宅,實價顯示,陽明山上中庸一路一間屋齡52年老別墅,去年底出租租金達35萬元;仰德 ... 於 ctee.com.tw -

#24.不動產新聞- 陽明山60年豪墅3.5億成交 - 台灣房屋趨勢中心

雙北市另一個豪墅聚落大台北華城,也有最新豪墅揭露資訊,坐落新北市新店區禾豐七路113巷內,為「七天四季」豪墅案,買進總價8802萬餘元,2018年5月興建完成、屋齡僅2年, ... 於 news.twhg.com.tw -

#25.Tour 潮遊天下 103期 - 第 15 頁 - Google 圖書結果

到了台北北投區後才聽當地一位老居民說,北投陽明山溫泉區自古是達官貴人的避暑聖地 ... 以陽明山制高點的優越地理位置,傲視著無數夜晚的燈火通明,聽聞那時的名人雅士皆 ... 於 books.google.com.tw -

#26.大環境低迷!名人聚落陽明山億級豪宅今年「零成交」 - 三立新聞

陽明山 好山好水環境清幽,吸引不少名人置產,只是實價登錄揭露,近5年來陽明山億元以上住宅交易大幅衰退,今年以來更是「0交易」,房仲分析, ... 於 www.setn.com -

#27.陽明山別墅房價的推薦與評價,網紅們這樣回答

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示,上述名人的共通點,除財力豐厚外,因為都想住得低調,所以選擇陽明山,首先「隱密性比市區好」,且大老闆家中通常都有專人管理, ... 於 trend.mediatagtw.com -

#28.房價掉!陽明名人巷要價3億這別墅僅2千萬 - 健康跟著走

仰德大道豪宅- 想到陽明山上買豪宅,跟嚴凱泰、徐旭東、殷琪當鄰居,但距離仰德大道不到20公里的地方,占地193坪的陽明山透天別墅,房價從... 於 info.todohealth.com -

#29.台北市士林區的房子| 好房網買屋-吳淡如推薦

888格致路陽明山溫泉度假屋挑高夾層使用坡平車. 台北市士林區格致路 ... 台北市陽明山數千坪景觀莊園土地15F164 ... 天母名人巷土地. 台北市士林區. 於 buy.housefun.com.tw -

#30.台北市士林區陽明山別墅的中古屋新屋共有19 筆出售中

台北市士林區陽明山別墅的中古屋新屋共有19 筆出售中,陽明山別墅世外桃源土地545坪, ... 天母紘琚太平洋社區雨農路美日僑名人巷電梯鼎家御苑查看所有共593 項. 於 www.housebe.net -

#31.仰德大道三段租屋資訊- MixRent|2022年10月最新出租物件推薦

私人莊園庭院泳池環境幽靜視野遼闊讀歐洲學校首選全天候警衛管理獨門獨戶與名人為鄰網路預約專人服務. 信義房屋- https://www.sinyi.com.tw/rent/house... 陽明山 仰德 ... 於 tw.mixrent.com -

#32.陽明山美食TOP6,精選台北後花園人氣餐廳 - Cosmopolitan

CAMA COFFEE ROASTERS 豆留森林 · 松竹園 · 想陽明山 · 白房子YANG MING CAF'E · BRICK YARD 33 1/3 -BY33 美軍俱樂部 · 山上聊. 於 www.cosmopolitan.com -

#33.富豪競逐陽明山「山上不缺客戶,只缺物件!」 - 財訊

據聞,由於買在巷內,驅車都需要繞過曲折的巷弄,再轉往主幹道仰德大道,使用上不便,於是焦佑倫耗資買下豪宅旁千坪以上的農地,耗費數年與地主溝通、政府 ... 於 www.wealth.com.tw -

#34.陽明山別墅新光山莊別墅中庸一路16巷台北市士林區出售

陽明山 別墅新光山莊0988621612陽明山名人居獨棟別墅. 於 112.49.16.253 -

#35.陽明山名人巷2022-在Mobile01/PTT/Yahoo上的房地產討論 ...

陽明山名人巷 2022-在Mobile01/PTT/Yahoo上的房地產討論內容懶人包,找陽明山豪宅PTT,蔡英文陽明山豪宅,陽明山有錢人在YouTube影片與社群(Facebook/IG)熱門討論內容就來 ... 於 house.gotokeyword.com -

#36.別墅出售,陽明山旺族別墅,士林區仰德大道三段 - 樂屋網

位於台北市士林區仰德大道三段中古屋,為別墅、103.61坪、6房3廳5衛的住宅,鄰近陽明山國小、白雲山莊公車站。看更多更新買賣房屋物件,快上樂屋網。 於 www.rakuya.com.tw -

#37.大好評旅店2 - 第 2 卷 - 第 8 頁 - Google 圖書結果

縣市陽明山竹子湖的各種花園,總是吸引大批遊客前往遊賞,其中又以每年三到五月的海芋 ... 案引進國外流行的醫生魚水韻音樂食尚浴花園新店必訪名人蝴蝶情人牛伯伯《安康 ... 於 books.google.com.tw -

#38.【本日推舉】深圳龍華不找房屋雅瀾田背保利好處兼顧項目城市 ...

光亮:柑山保利舊改、圳美鴻榮源舊改、光亮團體辦公樓片區舊改、荔園皇庭 ... 這個項“偉”叫突鴻天開極然停世紀皇家D區了下陽明天地來,密被臨江仙被子 ... 於 www.ind.org.tw -

#39.陽明山景觀泳池大庭院別墅- 台北市士林區房屋

天母稀有景觀別墅 · 建坪 · 房2廳 · 51.0年 ; 名人巷獨棟庭院美景別墅 · 建坪 · 房3廳 · 48.1年 ; 柏園景觀泳池別墅 · 建坪 · 房3廳 · 45.7年. 於 www.sinyi.com.tw -

#40.月薪5萬2!陽明山富豪徵私人管家會燙衣服先錄取 - 東森新聞

許多富豪都會在陽明山置產,看上的就是鬧中取靜的生活型態,像是國巨董事長陳泰銘、遠東 ... 不少豪宅都坐落在陽明山區,這裡因此有了名人巷之稱。 於 news.ebc.net.tw -

#41.陽明山別墅出售

加好友掃一掃,好屋帶著走房屋介紹調整字體大小: 小中大樓層: B1~4F.2米、裝潢典雅、屋況特優. 名人聚集之特區、離塵不離城. 讓您不用花大錢,即能享有 ... 於 lacivettanelcamino.it -

#42.【2022陽明山櫻花】陽明山櫻花季最新花況!景點、賞花懶人包

2022陽明山櫻花季,陽明山賞櫻季節在每年2月17日到3月20日,介紹陽明山櫻花季的日期、 ... 上山管制地點:復興橋頭、至善路2段1巷巷口 ... 名人住過! 於 www.viviantrip.com -

#43.獨家》黎智英陽明山別墅賣掉了買家是獨派大老辜寬敏以「零 ...

香港壹傳媒集團創辦人黎智英今年3月賣掉名下陽明山菁山路九十九巷內別墅,經查新的持有人是獨派大老辜寬敏。(圖片來源/信傳媒編輯部). 於 www.cmmedia.com.tw -

#44.台中眷村文化節今登場串連三大場館展演眷村生活 - 臺中市政府

... 《大頭仔去𨑨迌》情境劇,三位大頭仔魔幻將巧妙出現在清水眷村巷弄中和 ... 是眷村的一德洋樓出發至台中市眷村文物館,認識北屯新村的空軍名人故事 ... 於 www.taichung.gov.tw -

#45.神秘女富豪砸現金1.6億買下陽明山「變身」別墅 - 太報

台灣房屋集團趨勢中心觀察,從2021年至今,陽明山共有3筆億級透天別墅交易,且買家全數以無貸款購置,包括至善路三段336巷「聖人橋至善山莊」透天 ... 於 www.taisounds.com -

#46.台北市總價2500萬以上建坪60坪以上房屋第37頁。買屋、購屋

地點:位於信義計畫區名人巷聚落(松勤街).隔壁也是目前信義計畫區新 ... 台北市士林區華岡路 陽明山文創園區收租精品可住可租歡迎隨時預約賞屋!價格<是談出來的>,< ... 於 buy.yungching.com.tw -

#47.2022全台8大賞楓秘境、時間總整理!拱北殿楓紅石橋古色古香

住在雙北的朋友如果不想跑遠,除了陽明山之外,不妨搭捷運到東湖站、步行上「汐止拱北殿」賞楓,拱北殿是擁有百年歷史的古廟,更有600多棵楓樹圍繞 ... 於 www.bella.tw -

#48.9間「雙北露營」推薦!陽明山「趣兒chill藍鵲菲菲」豪華露營 ...

9間「雙北露營」推薦!想去露營又不想跑太遠?其實在台北、新北也有許多露營景點!近期豪華懶人露營「趣兒Chill:藍鵲菲菲」在台北陽明山新開幕, ... 於 www.beauty321.com -

#49.仰德-台北市士林區待售房屋的歷史成交紀錄及各大房仲開價 ...

陽明山 芝蘭新村大庭院別墅. 台北市士林區仰德大道一段 ... 台北市士林區天母西路5巷5號3樓. 3,188 萬. 47.71坪4房 ... 陽明山芝蘭新村頂級名人別墅. 於 buy.houseprice.tw -

#50.【桃園室內親子景點】15個桃園雨天備案景點、下雨避暑好去處

史努比棒球樂園免費逛,台灣棒球名人堂/名人堂花園大飯店 ... 溜小孩的免費親子景點介紹又來了,位在龜山長庚大學園區內的【台塑企業文物館】,設置七 ... 於 bobowin.blog -

#51.這些人與那些年: ─台灣70處名人故居 - 第 49 頁 - Google 圖書結果

─台灣70處名人故居 行遍天下記者群 ... 民國 38 年~隨國民政府播遷來台,隨後至台北市近郊陽明山,覓地建屋. ... 閻錫山當年由麗水街的居所遷居陽明山時'還帶著一 ... 於 books.google.com.tw -

#52.台灣買個家

全棟雙拼, 景觀無敵看觀音山跟出海口… ... 台北獨棟別墅| 紅樹林富人區|陽明山空氣|三代同堂別墅|退休大自然養生居|第45集 ... 天母名人巷|東騰美學名邸|第44集. 於 www.facebook.com -

#53.仰德大道陽明山豪宅房價掉!陽明名人巷要價3億這別墅僅2千萬

陽明名人巷要價3億這別墅僅2千萬. 想到陽明山上買豪宅,跟嚴凱泰、徐旭東、殷琪當鄰居,但距離仰德大道不到20公里的地方,占地193坪的陽明山透天別墅,房價從每棟3億元 ... 於 pharmknow.com -

#54.陽明山名人別墅0933055657 - 大腳印房地資訊網

陽明山名人 區別墅 交通方便 名人靜巷 超大空間 方正格局 前庭後院 綠意盎然 高貴典雅裝潢 全戶採光設計佳 賞屋預約專線 : 0933-055-657 卓小姐 ... 於 www.dajiaoyin.tw -

#55.房市壹探陽明山房市買氣回升 - 壹週刊

陽明山 菁山路的陽明山泉建案,吸引中小企業老闆上山購屋。 住戶細數皆名人. 陽明山別墅林立,仰德大道從一段到三段,新光吳家兄弟吳東進 ... 於 tw.nextmgz.com -

#56.天母- 维基百科,自由的百科全书

天母是位於臺灣臺北市士林區境内的一個地區。北、東緊鄰陽明山國家公園,西以磺溪與北投區的石牌為界,南接蘭雅、芝山岩地區以外雙溪與士林福德洋、林子口相隔。 於 zh.wikipedia.org -

#57.房價掉!陽明名人巷要價3億這別墅僅2千萬 - 訂房優惠報報

陽明山名人巷 ,大家都在找解答。想到陽明山上買豪宅,跟嚴凱泰、徐旭東、殷琪當鄰居,但距離仰德大道不到20公里的地方,占地193坪的陽明山透天別墅... 於 twagoda.com -

#58.陽明山頂級會館禪修別墅- 東森房屋- 忠孝SOGO加盟店

陽明山 頂級會館禪修別墅- 東森房屋- 忠孝SOGO加盟店- 02-27760555』台北市士林區中庸五路. ... 台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄10號1樓 ... 於 store.etwarm.com.tw -

#59.揭密陽明山新富豪傳奇 - 今周刊

陽明山 ,這個全台灣最有歷史的豪宅聚落,在這裡,豪宅的歷任換手, ... 一輛九人巴士蜿蜒仰德大道而上,沒多久左轉拐入一條小巷,這裡是陽明山上著名 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#60.名人巷 - Salonbauxmonde

是名人巷裡的豪宅哦~這次Ted為了嚮應豪宅風連打扮都比平常正式了不知道大家陽明山億萬豪宅群,最隱密的名人巷住著殷琪、嚴凱泰、徐旭東等政商名流,想 ... 於 526959956.salonbauxmonde.nl -

#61.陽明山許我的365小確幸 - 第 143 頁 - Google 圖書結果

... 投後花園超五星體驗陽明山有「台北後花園」之稱'銀光巷則曾經有「北投後花園」 ... 森林包圍的清幽山徑銀光巷'早期是北投名人流連所在『巷內第一家溫泉旅館「美華 ... 於 books.google.com.tw -

#62.名人巷 - Finger AG

名人配上豪宅的群聚效應,形成了「名人巷」的特殊景觀,您知道台北市最有名的兩 ... 陽明山億萬豪宅群,最隱密的名人巷住著殷琪、嚴凱泰、徐旭東等政商名流,想住這裡 ... 於 fingerag.ch -

#63.富豪名人相聚陽明山金富建業路獨棟山景豪宅 - tnews.cc

富豪名人相聚陽明山金富建業路獨棟山景豪宅. 消費中心/北市報導陽明山上被譽為最神秘的豪宅聚落,前總統蔣中正曾選「草山行館」作為接待國內外貴賓之處,為台灣首座 ... 於 tnews.cc -

#64.房價掉!陽明名人巷要價3億這別墅僅2千萬- 生活 | 陽明山別墅房價

陽明山 億萬豪宅群,最隱密的名人巷住著殷琪、嚴凱泰、徐旭東等政商名流,想住這裡至少要準備2、3億才有可能入住,但是同樣在陽明山,竟也有兩千萬的透天別墅,其實關鍵 ... 於 thagoda.com -

#65.買屋 台北市士林區仁民路,仰德名人櫻花別墅- 住商不動產房屋網

物件特色. 名人群聚.談笑有鴻儒; 屋新.氣派.街廓漂亮.自成一格; 稀有陽明山(特住二)建地; 前庭後院.私人車庫.獨享天地; 附屬建物坪數含地下室(及車庫). 於 www.hbhousing.com.tw -

#66.全台6 間「溫泉飯店」推薦,露天風呂看山看海超chill

在日月潭湖畔的雲品溫泉酒店是日月潭的第一家溫泉酒店,除了可以欣賞到日月潭美麗的山景、湖景之外,每間客房內都附有天然溫泉浴池,入住的房客只要窩在 ... 於 dappei.com -

#67.全台萬聖節活動6大精選!六福村墓碑鎮超好拍- 景點推薦 - 美周報

陽明 海運文化基金會今年與水巷內產業發展協會、雨都漫步、委託行街區等在地團體,一同協辦內港走讀,利用文化走讀、藝術走讀、實境遊戲、眷村味講座、「 ... 於 ibeautyreport.com -

#68.茹絲葵開價4.5億低調求售陽明山獨棟60年別墅 - ETtoday房產雲

陽明山 由於環境清幽,過去為知名別墅區,不過近期市中心各大豪宅聚落興起,使這個傳統「名人山」相對遜色不少。近期於《591房屋交易網》上, ... 於 house.ettoday.net -

#69.樂居:最好用的實價登錄網站

比對到門牌、拆分房車價、排除特殊交易,提供社區實價登錄地圖。 於 www.leju.com.tw