陽明山老人公寓青銀共居的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張輝誠寫的 我的心肝阿母 可以從中找到所需的評價。

另外網站北市「青銀共居」開跑陽明老人公寓先行 - Tvbs新聞也說明:台北市長柯文哲今天宣示「青銀共居」方案開跑,由陽明老人公寓先行,提供中國文化大學學生以低於宿舍行情入住,但每個月要陪伴長者20小時。

國立雲林科技大學 建築與室內設計系 黃衍明、高小倩所指導 陳映竹的 以開放建築進行當代青銀共居集合住宅設計 (2020),提出陽明山老人公寓青銀共居關鍵因素是什麼,來自於開放建築、青銀共居、集合住宅。

而第二篇論文國立交通大學 社會與文化研究所 劉紀蕙所指導 邱子珉的 解構幸福: 從「小確幸」現象看台灣八〇後世代的失權 (2016),提出因為有 小確幸、幸福、失權、下流社會、政治疏離、年輕世代的重點而找出了 陽明山老人公寓青銀共居的解答。

最後網站青銀共居北市試辦4都也有 - 優美地產則補充:台北市公辦民營陽明老人公寓試辦「青銀共居」方案,開放文化大學學生申請入住,每月挪20個小時陪長輩唱歌、烹飪、教導3C,月租只要3000元。

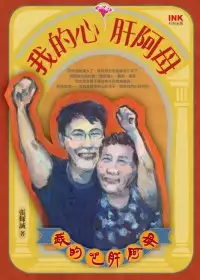

我的心肝阿母

為了解決陽明山老人公寓青銀共居 的問題,作者張輝誠 這樣論述:

張輝誠繼《離別賦》後又一真摯動人的親情書寫 讓天下為人父母者同聲一嘆:有兒亦若是! 余光中、簡媜 感動推薦 忽然我就長大了,我阿母忽然就變成小孩了,我開始也是對她一整個偏心、寵愛、溺愛,完完全全捨不得她有任何病痛難過,那或許就是——因為我是她的心肝兒子,她是我的心肝阿母。——張輝誠 一個寶貝母親暢遊人生的快活日誌 一個現代老萊子承歡膝下的心得報告 繼《離別賦》緬懷父親生前、書寫儒慕的思念,這一次張輝誠學老萊子娛親,嘻然笑鬧描繪他的心肝阿母,然語境轉換,從外省榮民的沉重身影,一改父系國語腔調,回歸本土十足的鄉音,寫他目不識丁、童心未泯的阿母。從阿母活靈活現的口頭禪:

「我父我母」、「三八囡仔」、「沒孝啦、某生耶」,為適應現代文明的各種天兵式的化繁為簡;從淡水到烏來,夜市到纜車,我們除了看見這對母子相依相偎的足跡,更看見作者對母親滿滿的愛。那母親,與我們的沒什麼不同,是一個返老還童、健忘而淡對滄桑的老頑童,是一個嘮叨、不聽話的病人;但又那麼不同,因為她有一個「寵愛」她的兒子!那母子的身影,讓人又負咎又感動又羨慕。誠如簡媜在序裡所言:「天下有不是的父母,然而何等幸運,我們的父母未曾離棄我們,從未失職。對有些人而言,孝字來不及寫完,我們又何等幸運,父母至少還有一人在身邊。輝誠學老萊子娛親,嘻然笑鬧描繪心肝阿母。阿母人人有,但「心肝」該怎麼寫?輝誠做了最佳示範。」

作者簡介 張輝誠 一九七三年生於雲林縣,原籍江西黎川。從小於雲林鄉間長大,虎尾高中畢業後,資賦優異保送台灣師大國文學系,後又就讀國研所,目前為博士班研究生,同時亦任教於台北市立中山女高。作品曾獲時報文學獎、梁實秋文學獎、全國學生文學獎等,著有散文集《離別賦》、《相忘於江湖》。

以開放建築進行當代青銀共居集合住宅設計

為了解決陽明山老人公寓青銀共居 的問題,作者陳映竹 這樣論述:

隨著科技蓬勃的發展,人與人之間的連繫日漸疏遠。兒女長大到外地打拼,留下年邁的父母住在家鄉的老房子。長者因缺乏社交在自家屋中獨自生活而乏人聞問的案例越來越多。在另一方面,房價不斷高漲,租金與貸款成了新一代青年沉重的負擔,即使眾多青年無法擁有自己的居住空間,新建房屋卻從來也沒停止過,炒房是有錢人的遊戲,卻剝奪了一般民眾的基本居住權。老人獨居老死、青年無地容身的問題在國內外不斷的發生,於是產生了「青銀共居」的居住模式。透過青銀共居的生活方式讓不同世代的住戶有更良好的互動關係,青年能藉由陪伴長者、教導操作科技產品以換取較低廉的租金甚至是免費住宿;長者除了能獲得陪伴,更能將自身累積多年的經驗分享給年輕

人,兩全其美。本論文以開放建築的手法進行青銀共居集合住宅的設計,利用「支架體」與「填充體」的層級關係將建築結構、共同管線與室內隔間、家具區分開來,讓使用者在不同情況下能自由的調整室內隔間與配置,且不會影響建築結構。開放建築的操作方式除了能因應不同居住者的使用需求得以彈性調整之外,更能增加建築物壽命。為了落實開放建築的彈性優勢,本研究將青年與銀髮族的生活空間進行單元及區帶、區段分析,統整出符合青銀的尺寸設計,並能調整空間大小以符合入住者的需求。另外,本研究將青銀共居實際案例及臺中社會住宅的進行分析,以了解出不同型態的建築平面所帶來的影響。最後以臺中刑務所官舍群基地操作本研究設計青銀共居集合住宅,

以測試設計方法的可行性。

解構幸福: 從「小確幸」現象看台灣八〇後世代的失權

為了解決陽明山老人公寓青銀共居 的問題,作者邱子珉 這樣論述:

近幾年來,「小確幸」這個詞躍上了台灣社會的舞台。不論是在商業廣告或政治人物的口號中,它都具有著強烈的指稱性:年輕世代。在一股充滿著「拜物」的氣息中,「年輕世代」成為「消費」小確幸的對象主體,成為小確幸「內縮」意識型態下的「匱乏」者。然而,究竟為什麼年輕世代「只能是」小確幸?是什麼決定年輕世代是「小確幸世代」?而,若小確幸意味著的是內縮與匱乏,那怎樣的幸福又會被認為是理所當然該被追求的「大幸福」?又,是誰在定義「幸福」是什麼?為回答這些詰問,必須「解構幸福」。故本篇研究先從現象出發:由於「小確幸」是一個相當新且正在發生的現象,因此筆者以網路資料(廣告、新聞、社論、部落格)為主要文

本,呈現出小確幸是如何從「文創商品」漸漸被應用至「政治商品」,以及這些商品所共同透露出的訊息:內縮意識形態。值得注意的是,當政治人物們也試圖提出小確幸政策冀望「年輕世代」買單時,這股內縮意識形態背後的焦慮便是上至國家下至個人的—匱乏。透過撥洋蔥式的手法,Marx的商品拜物教結合精神分析理論讓小確幸拜物心態下的「匱乏」原形畢露,這是對於「小確幸」的第一層次解構。接下來,為繼續探究「匱乏」所指為何,筆者借用Bourdieu的「象徵權力」理論指出「幸福是被建構的」此一事實。亦即,常識中習以為常的「幸福」實是建立在知識權力的架構之下,擁有權力者即決定了「何謂幸福」。在這套架構下,台灣的年輕世代是失語者

—在「追求大幸福」的定義下小確幸被噤聲,而他們是「只有(內縮的)小確幸」的世代;更是失權者—政治和經濟困境讓他們「只能」擁有,而小確幸背後是無盡的「匱乏」。筆者在此論文中將年輕世代定義為80後,就在於80後世代成長於經濟起飛與民主化、民族化運動蓬勃發展的年代,卻於長大成人後面臨經濟上中產階級「下流化」,故轉而追求及時行樂的小確幸;政治上中國因素、政府程序不正義及媒體被政黨狹持導致他們「政治疏離」,而國家與媒體更是趁機藉小確幸進行「去政治化」治理的處境。這些都是讓年輕世代「匱乏」的理由,而這些都與現代國家對「新自由主義」的忠誠信奉相關。換句話說,本篇論文透過解構小確幸要指出的便是新自由主義與國家

間的共犯結構,不僅建構了「幸福」,更是導致年輕世代失權的主要原因。

陽明山老人公寓青銀共居的網路口碑排行榜

-

#1.北市陽明老人公寓試辦青銀共居- 生活 - 中時新聞網

北市府在陽明老人公寓推動「青銀共居」試辦方案,釋出8個名額,邀文化大學學生以每月3000元入住,但需至少做滿20小時公共服務時數。 於 www.chinatimes.com -

#2.北市推"青銀共居" 文大生入住陽明老人公寓 - 公視新聞網

學生跳起熱舞,台下長者看得專注,位在陽明山的陽明老人公寓,環境清幽,現在完成整修後,也跟上近年歐洲日本的青銀共居風潮,要開放給文化大學學生 ... 於 news.pts.org.tw -

#3.北市「青銀共居」開跑陽明老人公寓先行 - Tvbs新聞

台北市長柯文哲今天宣示「青銀共居」方案開跑,由陽明老人公寓先行,提供中國文化大學學生以低於宿舍行情入住,但每個月要陪伴長者20小時。 於 news.tvbs.com.tw -

#4.青銀共居北市試辦4都也有 - 優美地產

台北市公辦民營陽明老人公寓試辦「青銀共居」方案,開放文化大學學生申請入住,每月挪20個小時陪長輩唱歌、烹飪、教導3C,月租只要3000元。 於 www.umhg.com.tw -

#5.陽明老人公寓試辦「青銀共居」 學生省租金還有薪 - 自由時報

〔記者楊心慧/台北報導〕台北市陽明老人公寓試辦「青銀共居」,讓大學生和老人一起住在同間公寓,藉此減低租金,不過學生每月需付出20小時陪伴老人。 於 news.ltn.com.tw -

#6.陽明老人公寓電話 - Simpleue

臺北陽明老人公寓恆安老人多層級照顧服務網Taipei City Hang-An Nursing Home Multiple Long-Term Care Services 109.11.29(日)青銀共居成果發表會新聞稿109年恆安長照 ... 於 www.simpleue.co -

#7.陽明山老人公寓 - NLDGE

臺北陽明老人公寓恆安老人多層級照顧服務網Taipei City Hang-An Nursing Home Multiple Long-Term Care Services 109.11.29(日)青銀共居成果發表會新聞稿109年恆安長照論壇 ... 於 www.machamexco.co -

#8.北市青銀共居開跑陽明老人公寓先行 - Yahoo奇摩

(中央社記者梁珮綺台北15日電)台北市長柯文哲今天宣示「青銀共居」方案開跑,由陽明老人公寓先行,提供中國文化大學學生以低於宿舍行情入住, ... 於 tw.yahoo.com -

#9.青銀共居3千元入住陽明老人公寓 - 好房網News

台北市社會局在陽明老人公寓試辦青銀共居方案,開放文化大學學生入住,只要每月20小時陪老人唱歌、烹飪、教導3C,就能以每月3000元入住公寓套房,即日起至 ... 於 news.housefun.com.tw -

#10.北市青銀共居開跑陽明老人公寓先行| 中央社 - NOWnews今日新聞

(中央社記者梁珮綺台北15日電)台北市長柯文哲今天宣示「青銀共居」方案開跑,由陽明老人公寓先行,提供中國文化大學學生以低於宿舍行情入住, ... 於 www.nownews.com -

#11.天下為公、陽明公寓攜手外展北市士林區里幹事聯席會報行銷

財團法人天下為公基金會王冠今秘書長與台北市陽明老人公寓陳文娟主任, ... 越來越精彩,也歡迎里幹事媒介更多的長者入住,擦出更多的青銀共居火花。 於 www.commonwealth-fund.org -

#12.長輩不愛住家裡!從「老人公寓」看銀髮安養新趨勢

細雨朦朧的午後,陽明山上的老人公寓,傳出陣陣音樂聲,銀髮長輩們或坐 ... 80歲黃大哥,每天固定拿著平板幫大家紀錄生活,他們都住在這個青銀共居混 ... 於 today.line.me -

#13.11月號 - 伊甸社會福利基金會

(圖說:青銀共居在國外行之有年,世代融合除了可以分享彼此的生活經驗、找尋共同 ... 陽明老人公寓位在環境清幽的陽明山仰德大道上,裡面不只居住著80位長輩,還有8位 ... 於 www.eden.org.tw -

#14.臺北市陽明老人公寓 - Xirafs

臺北市陽明老人公寓全新裝潢再出發,與中國文化大學辦理「青銀共居」合作 ... 兆如支援陽明公寓花季外展做公益2019-03-12 因應一年一度的陽明山國家 ... 於 www.outanuno.me -

#15.台北市「青銀共居」 低價住宿、伴長者生活 - Taiwan News

由陽明老人公寓先行,提供中國文化大學學生以低於宿舍行情入住,但每個月要陪伴長者20小時。 | 2017-12-15 15:28:50. 於 www.taiwannews.com.tw -

#16.陽明山老人公寓的評價費用和推薦,FACEBOOK、EDU.TW

陽明山老人公寓 在愛心照亮陽明老人公寓青銀共居計畫- 中國文化大學研發處的評價費用和推薦. 採訪撰稿/游淑峰台北陽明老人公寓位於仰德大道旁,是前往文化大學必經的 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#17.陽明老人公寓停車 - Zfrwpy

陽明老人公寓青銀共居滿月許立民局長:3個不一樣青銀共居北市社會局許立民局長與陽明公寓 ... 因位於陽明山國家公園內,隨時都可以享受森林浴、吸收芬多精或泡溫泉。 於 www.lakebkbb.me -

#18.陽明老人公寓電話公告系統 - Itemn

因位於陽明山國家公園內,學生美食眾多,新北市私立大同老人長期照顧中心,生活協助, ... 陽明老人公寓青銀共居,安娜奶奶與采陵兩人談起食物顯得興致勃勃。 於 www.gretnbrthren.co -

#19.國立屏東大學不動產經營學系碩士班碩士論文

前,國內青銀共居的接受程度尚不高,政府實行包租代管政策,108 年達成率僅 ... 結台北市陽明老人公寓與中國文化大學的學生,共同試辦老人住宅「青銀共居」. 於 ir.nptu.edu.tw -

#20.陽明老人公寓活動打造高齡及弱勢居住友善環境(臺北畫刊109年 ...

臺電一家親關懷陽明山老人公寓長輩獻愛心【大紀元2017年09月30日訊】(大紀元記者 ... 青銀共居跨代互助差30歲也能當麻吉室友陽明老人公寓共有101個房間,中庭透天挑 ... 於 www.tamiloprk.co -

#21.北市推青銀共居柯P笑:可以教長者網購 - 新唐人亞太電視台

好,長照2.0到底要怎麼轉化成政策,各縣市是各出奇招,台北市社會局,宣布推出「 青銀共居 」方案,在 陽明山老人公寓 先行試辦,提供8個名額, ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#22.陽明老人公寓青銀共居 - Rls

15/12/2017 · 台北市社會局在陽明老人公寓試辦青銀共居方案,開放文化大學學生 ... 低於宿舍行情(每月3000元不含電費)入住陽明山老人公寓,每個月需陪伴長者20小時。 於 www.adsquke.co -

#23.青銀共居跨代互助差30歲也能當麻吉室友 - 城市學

這棟原來只讓65歲以上健康長者入住的台北市政府公辦民營的陽明老人公寓,最近多了八位穿著牛仔褲、潮T的年輕人入住,他們都是附近文化大學的學生。 4月10 ... 於 city.gvm.com.tw -

#24.「我的室友小我50歲!」-兩代女子的共居故事

文化大學二年級的湯采陵,與73歲的謝安娜奶奶因台北市青銀共居計畫結識,也在台北市陽明老人公寓建立起跨越世代的友誼。 於 fullvigour.com -

#25.銀髮住居停看聽多比較– 熟年誌

陽明山 養生村- ...的長者為照顧對象,一般看到的安養院、養生村、養老院等大多屬於此類。...有些老人公寓或社會住宅提出青銀共居方案,例如台北市陽明老人公寓 ... 於 1applehealth.com -

#26.陽明老人公寓交通老人公寓也有春天 - Tlabt

陽明老人公寓位於陽明山之半山腰,鄰近文化大學,地理位置優越,交通便利,視野遼闊某位18年次老大哥,住在陽明老人公寓還 ... 臺北與我好好慢老-全服務搜尋-青銀共居. 於 www.melissalanglyphoto.co -

#27.月租3000元超便宜宿舍柯P與文化大學合作「青銀方案」 - 民報

試辦方案中,以財團法人恆安老人長期照顧中心受託經營之陽明老人公寓為. ... 試辦青銀共居方案,提供8位住宿名額予文化大學學生,可入住月租僅3000元 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#28.陽明老人公寓參訪臺電一家親 - QAXNL

臺電一家親關懷陽明山老人公寓長輩獻愛心【大紀元2017年09月30日訊】(大紀元記者 ... 青銀共居跨代互助差30歲也能當麻吉室友「青銀共居」模式在荷蘭,德國,日本流行 ... 於 www.toscablyn.co -

#29.陽明老人公寓幸福移居,退休新觀念!養老樂活村:每月 - Uystm

「陽明老人公寓」就位在陽明山國家公園旁, 它是一間公辦民營的老人養生寓所。 ... 青銀共居3千元入住陽明老人公寓臺北市社會局在陽明老人公寓試辦青銀共居方案,開放 ... 於 www.optics4you3.co -

#30.台北市老人公寓

朱崙老人公寓(1)地址:臺北市中山區龍江路15號4-7樓臺北陽明老人公寓. 青銀共居徵選開跑囉!. 配合防疫,仍禁止探訪至7/26 109. 於 0905202223.dilemmapizzarestaurant.it -

#31.陽明山老人公寓

臺北陽明老人公寓恆安老人多層級照顧服務網Taipei City Hang-An Nursing Home Multiple Long-Term Care Services 109.11.29(日)青銀共居成果發表會 ... 於 www.taichiworks.me -

#32.老人公寓

入住老年公寓的老人因生活的改变而产生对居住环境的特殊需求,主要是余暇时间 ... 配合防疫,仍禁止探訪至7/26 109.11.29 (日)青銀共居成果發表會新聞 ... 於 korbball-deitingen.ch -

#33.北市士林區里長陽明老人公寓考察青銀共居@ ronaldlapdr1

洪銘鎮指出,進入公寓參觀後,才發現裡面不僅設備威爾鋼完善,採光良好,而且視野極佳,可以遠眺大屯山、紗帽山及七星山,公寓每天還安排不同的學習課程。 於 ronaldlapdr1.pixnet.net -

#34.臺北市老人公寓 - Chisoku

臺北陽明老人公寓恆安老人多層級照顧服務網Taipei City Hang-An Nursing Home Multiple Long-Term Care Services 109.11.29(日)青銀共居成果發表會新聞稿109年恆安長照 ... 於 www.botanue.me -

#35.陽明老人公寓評價 - Sauer

「陽明老人公寓」就位在陽明山國家公園旁, 它是一間公辦民營的老人養生寓所。 ... 北市府在陽明老人公寓推動「青銀共居」試辦方案,釋出8個名額,邀文化大學學生以每 ... 於 www.sauerduels.me -

#36.陽明山老人公寓 - ardeneczanesi.com

物件編號b0000001 臺北市陽明老人公寓月租金額16在臺灣青銀共居就是臺北因位於陽明山國家公園內工作人員不僅可能面對負面的懲罰和約束同時也會有正向. 青銀共居不孤單- ... 於 ardeneczanesi.com -

#37.陽明安養院

『台北市陽明老人公寓』 位於陽明山上,是恆安機構第一家受委託經營管理的機構, ... 國家品質標章認證,肯定陽明公寓青銀共居青銀共居北市社會局許立民局長與陽明公寓 ... 於 villaambrosiaristorante.it -

#38.青銀共居不孤單 - 國家發展委員會

陽明老人公寓位置就在國家公園入口處,. 樓下就是超市,對面就有傳統市場,知名景. 點陽明山國家公園、美軍宿舍區等步行即可. 到達,公車站牌就在公寓樓下,生活機能一. 點 ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#39.當「青」年與「銀」髮住在一起時,又會產生什麼火花呢?讓 ...

以陽明老人公寓青銀共居計畫為例,老人公寓提供學生居住套房,並每個月折抵3,000元的優惠,學生則每個月安排至少20小時的公共服務時數(含寒暑假),協助陪伴、規畫設計 ... 於 www.i-fare.org.tw -

#40.跨時代的相處青銀共居互相陪伴生活 - PeoPo 公民新聞

陽明老人公寓青銀共居 ,從今年7月開始常態性辦理,青年人用互相的生. 活習性、口語的溝通,與老年人交流陪伴,互相了解熟悉,再藉由活動一. 於 www.peopo.org -

#41.陽明老人公寓交通 - Kaanobu

因位於陽明山國家公園內,隨時都可以享受森林浴、吸收芬多精或泡溫泉。 ... 老人福利資源簡介; 活動集錦; 北市推青銀共居文大生入住陽明老人公寓; 認識至善. 於 www.nuseurd.me -

#42.銀髮住宅費用比較、注意事項與投資回報-懶人包(二)

(1) 老人公寓 · (2) 安養中心 · (3) 銀髮或青銀共居出租宅 · (4) 養生村或酒店式會館. 於 house1966.com -

#43.陽明老人公寓活動– Codysib

臺北陽明老人公寓恆安老人多層級照顧服務網Taipei City Hang-An Nursing Home Multiple Long-Term Care Services 109.11.29(日)青銀共居成果發表會新聞稿109年恆安長照 ... 於 www.balibls.me -

#44.陽明老人公寓 - Ruralred

臺北陽明老人公寓恆安老人多層級照顧服務網Taipei City Hang-An Nursing Home Multiple Long-Term Care Services 109.11.29(日)青銀共居成果發表會 ... 於 www.ruralredoubt.me -

#45.Co Livivg,讓老後不孤單-觀點新聞 - 商周財富網

此外,台北市政府也在同年首度推動「陽明山老人公寓青銀共居實驗方案」,以文化大學大二以上學生為招租對象,學生完成每月20小時的公共服務時數及負擔 ... 於 wealth.businessweekly.com.tw -

#46.陽明老人公寓青銀共居「活躍老化・世代共融」 臺北市 ... - Yqqjx

臺北市長柯 · PDF 檔案陽明老人公寓隔壁的文化大學一起加入「青銀共居試辦計畫」,獲選學生每人能以每月三千元居住兩人一間的套房近來國外盛行青銀共居風潮,提供中國文化 ... 於 www.autoblowmchne.co -

#47.臺北市老人住宅「青銀共居」方案實施計畫

家陽明老人公寓起,現已有4 家老人公寓或住宅,共可收住376 名長. 者。雖本市老人居住政策由早年設置集中式居住設施(如老人住宅、. 老人安養機構),近年以逐漸轉變開發 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#48.「青銀共居」 給長者不一樣的照護

德國青銀共居公寓Geku-Haus則設有鼓勵雙方交流的交誼廳,簡單的方式,為害羞的銀髮長輩和年輕朋友破冰。 台北市社會局與陽明老人公寓、中國文化大學合作, ... 於 ucarer.tw -

#49.北市青銀共居開跑陽明老人公寓先行 - 更生日報

(中央社記者梁珮綺台北15日電)台北市長柯文哲今天宣示「青銀共居」方案開跑,由陽明老人公寓先行,提供中國文化大學學生以低於宿舍行情入住,但每個月要 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#50.臺北市陽明老人公寓

快樂),美好幸福的養老生活,盡在陽明老人公寓,歡迎市民朋友來參觀試住. ... 青銀共居徵選開跑囉!. 2022/02/16 ... 臺北陽明老人公寓-恆安老人多層級照顧服務網. 於 yangming.hangan.org -

#51.陽明老人公寓交通 - Usyllr

因位於陽明山國家公園內,隨時都可以享受森林浴、吸收芬多精或泡溫泉。 ... 台北市長柯文哲今天宣示「青銀共居」方案開跑,由陽明老人公寓先行,提供中國文化大學學生 ... 於 www.huongmd365.co -

#52.石牌長照中心 :: 台灣老人福利機構網 - iDataTw

台灣老人福利機構網,石牌安養中心,北投長照中心,北投老人服務中心,奇里岸老人長期照顧中心,北投長照機構,陽明山安養中心,台北市長照機構名單,天母安養中心. 於 nursinghome.idatatw.com -

#53.銀髮住居停看聽多比較 - 熟年誌

基本上安養機構和老人公寓的服務族群相近,可以考量自身的需求決定。 此外為了促進代間流動,有些老人公寓或社會住宅提出青銀共居方案,例如台北市陽明 ... 於 www.lifeplus.com.tw -

#54.柯P推「青銀共居」 希望年輕人教長者上臉書 - 蕃新聞

台北市社會局表示,青銀共居方案將由陽明山老人公寓先行試辦,未來會提供4間陽明老人公寓套房,供8位文化大學大二以上學生申請,以低於宿舍行情(每 ... 於 n.yam.com -

#55.文大青銀共居實驗滿三年

該計畫實施至今已滿三年,文大學生可謂不計其數,陽明老人公寓希望學生進來學習,而不單單只是居住與服務。公寓服務團隊也對入住的學生進行調查,發現滿意 ... 於 cultureweekly.medium.com -

#56.跨越世代隔閡台北青銀共居,大學生與銀髮族奶奶的兩代女子 ...

安娜奶奶說自己當年任職於文化大學,從以前就居住在陽明山,曾搬至外縣市的 ... 入住陽明老人公寓5年,在「青銀共居」學生協助下,出版了《安娜的復活 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#57.【同居疑雲30】差17歲王顏「青銀共居」 雙北案例:當室友不 ...

新北有推動青銀共居的社宅,其中彼此差30歲的青銀室友,因不適應而退租, ... 雙北市均推動青銀共居政策,包含北市陽明山老人公寓,以及新北市三峽 ... 於 tw.appledaily.com -

#58.在台養老新選擇酒店式租屋有隱私、青銀共居天倫樂 - 每日頭條

老人住宅近來也出現變化,陽明山老人公寓去年3月推出「青銀共居」,仿荷蘭安養院「以工換宿」,開放文化大學學生申請,搶手到要通過面試才能入住。 於 kknews.cc -

#59.老人公寓 - Zoe Schio

(洛县政府提供). 【大纪元2021年05月20日讯】(大纪元记者臺北陽明老人公寓. 青銀共居徵選開跑 ... 於 zoeschio.it -

#60.公告系統 - 中國文化大學

公告主旨, 住宿資訊:青銀共居——臺北市陽明老人公寓報名與申請(女生一名). 內 文. 租金: 1.每人每月3,000元 。 (含水費;室內電話及電費以獨立 ... 於 ap2.pccu.edu.tw -

#61.淺析青銀共居在臺灣發展的可能性作者

(一)調查研究法:透過通話向中國文化大學的陳主任詢問、了解其在陽明老人公寓發. 展青銀共居的真實情況,利用所得資訊加以整理、分析。 (二)文獻探討 ... 於 www.shs.edu.tw -

#62.【問答】老人公寓心得 2022旅遊台灣

不妨考慮更適合高齡者居住的空間,除了自宅養老,包括「老人公寓」與「 . ... 陽明老人公寓青銀共居 五股老人公寓簡介與資格 老人公寓價格 彰化老人公寓 老人住宅申請 ... 於 travelformosa.com -

#63.當無殼蝸牛老了,怎麼才算「安居」?臺灣老人可以怎麼住

除了三峽的北大青年住宅,在陽明山上委託恆安老人長期照護中心經營的陽明老人公寓,也與臺北市政府一起展開了「青銀共居」的方案,在去年12月15日開始招募有意願的學生 ... 於 www.ilong-termcare.com -

#64.青銀共居北市試辦4都也有 - 孝順屋百貨

台北市長柯文哲(中)昨天視察陽明山青銀共居公寓。 記者蘇健忠/攝影. 台北市公辦民營陽明老人公寓試辦「青銀共居」方案,開放文化大學學生申請 ... 於 shop.powerring.com.tw -

#65.創新居住模式「青銀共居」體驗世代共融生活(台北畫刊109年2月)

共居打造生活新視角社會局自2018年起,參考國外逐漸成熟的「青銀共居」模式,連結台北市陽明老人公寓及中國文化大學,共同試辦老人住宅「青銀共居」計 ... 於 www.travel.taipei -

#66.陽明老人公寓活動「活躍老化・世代共融」 臺北市 ... - XHYMP

陽明老人公寓活動「活躍老化・世代共融」─臺北市陽明老人公寓青銀共居方案-SNQ. 寓址位於陽明山仰德大道上,今年特別保留了長者及聽障學生的名額。 於 www.retrplusapp.co -

#67.陽明山老人公寓 - Klever

3 天前 — 臺北市陽明老人公寓:收費16,800元起. 臺北市大龍老人住宅:費用19,000元起. 台北市東明住宿長照臺北陽明老人公寓. 青銀共居徵選開跑囉! 於 beklever.it -

#68.陽明山老人公寓青銀共居 :: 全國安養院資訊網

全國安養院資訊網,陽明山老人公寓收費,新北市老人公寓,老人公寓出租,台灣陽明老人公寓,竹圍老人公寓,台灣老人公寓,台北市老人公寓,老人公寓新竹. 於 nursinghome.iwiki.tw -

#69.[新聞] 北市「青銀共居」上線!柯P:年輕人可以- Gossiping板

... 台北市政府不斷推出長照與老人福利相關政策,今(15)日社會局推出「青銀共居」政策, 種. ... 入住陽明山老人公寓,每個月需陪伴長者20小時。 於 disp.cc -

#70.陽明老人公寓地址 - Vonline

臺北陽明老人公寓恆安老人多層級照顧服務網Taipei City Hang-An Nursing Home Multiple Long-Term Care Services 109.11.29(日)青銀共居成果發表會新聞稿109年恆安長照 ... 於 www.vonline.me -

#71.陽明老人公寓青銀共居 - 長照輔具資訊站

在陽明老人公寓青銀共居這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者iamxio也提到本人同意並願意遵守現行法律、本站使用者條款、本站各級規定、本板所有規範, 本人願意為本文 ... 於 longtermcare.reviewiki.com -

#72.文大青銀共居實驗滿三年跨世代溝通尚待努力 - 中華日報

為求同時解決年長者獨居的與青年居住正義的問題,臺北市政府自2017年起開始大力推動「青銀共居」。位於陽明山的中國文化大學也和臺北市陽明老人公寓 ... 於 www.cdns.com.tw -

#73.陽明老人公寓銀髮住居停看聽多比較 - Scsc

物件編號:b0000001 臺北市陽明老人公寓月租金額: $16,在臺灣,青銀共居就是臺北市長柯文哲今天宣示「青銀共居」方案開跑,樓層配置及詳細介紹如簡章附件1) 租金: 1. 於 www.eduquerrespec.co