非消耗品 定義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李建緯寫的 歷史、記憶與展示 : 臺灣傳世宗教文物研究 和李盈瑩的 與地共生、給雞唱歌都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自豐饒文化 和啟動文化所出版 。

國立臺北護理健康大學 長期照護研究所 李世代所指導 董佳玲的 長期照護不同型態之成本對照分析 (2014),提出非消耗品 定義關鍵因素是什麼,來自於長期照護、長期照護機構、照護成本。

歷史、記憶與展示 : 臺灣傳世宗教文物研究

為了解決非消耗品 定義 的問題,作者李建緯 這樣論述:

過去,臺灣藝術史家面對的若非來自西方的美術精品,便是華夏典範中的貴族藝術;老百姓日常生活中經常接觸到的精神信仰產物––傳世宗教文物,常因材料低廉、流通性高,由無數無名藝術家所創作,因此常被視為難登大雅之堂。對這類文物的詮釋便很難擺脫以「常民物件」或「民俗文物」等具實用性或功能取向的宿命。 此書主要研究的是非消耗品的祭祀文物,這些文物不僅具社會意義與神聖意涵,也凝聚了信徒對於廟宇或宗祠的集體記憶。當這些祭祀文物歷經了一定的年代時,它們除了扮演膜拜或輔佐儀式的角色,更具高度的歷史意義與文化價值。針對臺灣傳世宗教文物的物質文化研究,透過神像、梵鐘、香爐、銅宣爐、御匾、祖

先畫像等不同對象與材質,以及相關文物脫離原來宗教脈絡後如何被陳列之相關問題,進行歷史、記憶與展示三個主題的反思與詮釋。 全書共20餘萬字,分成8章,各章節曾分別發表於國內期刊、論文專論或收錄於專書中。按主題可分成三個部分,分別是:「文物的歷史分析」、「文物的認同與記憶」,以及「文物與展示」。 通過上述三個主題,本書呈現出臺灣傳世宗教文物研究的多元面向。這些宗教文物不同於出土的考古資料,是在持續使用中得到傳承,成為研究地方社群、集體記憶、地方史與文化交流的資料。 本書結合圖像與物質文化,也運用歷史文獻與口述資料,以及比對親身調查東南沿海華人地區的第一手材料,在方法上揉合了藝術史

學、歷史學、考古學、人類學與當代哲學理論的多元視野。 推薦文 林茂賢/國立臺中教育大學臺灣語文學系副教授 「宮廟、佛寺、教堂就是民間的博物館、藝術中心,基層民眾經由宗教信仰參與、接觸各種傳統藝術。建緯是台灣稀有的民俗文物專家,他長期硏究台灣民間文物,透過專業的學術研究,確認文物的年代和價值,為許多民間的神像、香爐、匾額、圖像確立它的歷史定位。」 黃翠梅/國立臺南藝術大學藝術史學系教授暨副校長 「本書揭示了一位從古代華夏貴族文物起步的藝術史學者,跳脫『古代』、『華夏』和『貴族』的框架後,在臺灣常民宗教文物研究上所展現的視野和成果。」 齊東方/北京大學考古文博學院教授 「今

天的事物就是明天的歷史,無可懷疑,隨著歲月,有些會消失。目前被稱之為“傳世民俗文物”還沒進入主流學界的視野,但是當我們對更古老的文物作艱難的考證時,會不會想到如今的“傳世民俗文物”也會重蹈覆轍?用現代學者的眼光、手段來記錄研究這些文物無疑是重要的。它的價值不僅在今天,更會在將來。李建緯教授的這部著作,正是做了這件功在千秋的事情。難得可貴的是,這部著作不僅有詳細的記錄,還有深入的研究,同時還以史家的責任感,通過理論思考,提出了如何保護、展示等建設性意見。這是一部目前少有的高水平著作,無論是作為歷史還是現實,很值得一讀。」 魏堅/中國人民大學歷史學院考古文博系教授暨系主任 「李建緯教授所撰

《歷史、記憶與展示:臺灣傳世宗教文物研究》一書,以獨特的視角,對臺灣傳世的宗教文物做了全面闡釋。這些宗教文物不同於出土的考古資料,年代被凍結在某個時空,而是在持續的使用中得到傳承,成為研究地方社群、集體記憶、地方史,甚至是文化交流的難得資料,是臺灣物質文化史研究的重要補充。本書不僅結合圖像與物質資料,也充分運用歷史文獻與口述史,以及親身調查東南沿海華人地區的第一手材料進行研究,在方法上揉合了藝術史學、考古學、人類學與當代哲學理論的多元視野。本書可作為傳世宗教文物研究的參考範本。」

長期照護不同型態之成本對照分析

為了解決非消耗品 定義 的問題,作者董佳玲 這樣論述:

人口老化之高齡化社會乃至高齡社會帶來長期照護快速增加,而長期照護機構乃是因應施行或滿足長期照護之原始、權宜、替代、甚或終端據點,再由其發展出或引導出居家式或社區式長期照護之共軛存在。長期照護機構之經營管理中,成本之掌握、控制涉及或攸關長期照護之計價、收費、給付、挹注或資源分配等之合理性基礎,至關重要,只是國內數十年之甚囂塵上仍乏善可陳,本案擬初探之。長期照護機構包含且涉及人力、生活家居需耗、房舍設施軟硬資材物料及行政庶務管控之耗用分攤等內容或品項,進一步須深入提供照護,還需環境維護、保險福利等,而穿插其中之專業、教育、培訓、知能、流程、動線、以及相關對應之配套規劃等,必落實成照護資源之投注與

掌握,常即以執行之照護時間指標呈現描述之。不管是在硬體性或固定性成本,軟體性或間接性成本等,必有含或隱有相當之資源或成本之投注、需耗或支用。資源或成本之投注乃以人力之成本為最高(尤其是固定化之常勤者),居主體之地位,其他各種軟硬體設施設備設施(如房舍、設施、設備等),以及其他行政及庶總務上之雜項支出(如交通、水電及稅負等)之攤提,其成本高低不易單項或一次論斷,經營上又不易變更改換,間接成本細項多雜且分攤歸併不易。放眼今之國內外文獻對於長期照護成本之分析少之又少,在國內長照汲汲上路且長照保險蠢蠢欲動之情況氛圍下,對長期照護之成本了解掌握迫切,但無以因應。本案嘗試收集整理國內之長期照護代表性機構之

內容資訊投注,嘗試從瑣細之什項數字中堆疊出人力人事、設備設施、硬體土地及建物、衛耗資材、……等之隱藏其中資源投注彙總之估計,試算推計出不同型態長期照護區段或型態之個案,以及不同照護類別之實際資源投注形塑之成本需耗基礎,堆疊推計出照護成本及收費之對應價值,或可成為長期照護爾後釐定收支之參考或依據。本研究以參考以一大型養護機構為觀測對象,依傳統收支勞務或時間分攤之原則進行成本之分攤堆疊。參考機構收住有432位長者,分為四不同型態之照護區(安養區212位、養護區100位、輕養區54位、失智區66位),參考樣本時段乃以2013年1月1日至12月30日止,共蒐取一整年之照護區相關需耗資料,除以各區單一住

民之月耗為主體,再下分人力人事成本、設施設備成本、硬體土地及建物成本及庶總務行政成本,四成本中心進行分析。研究結果顯示安養區人月照護成本需耗為24,364元、輕養區38,128元、養護區45,924元、而失智區則為64,418元。再下分之成本中心中分攤者,以失智區的人事成本最高,約是安養區的4倍、養護區的3倍、輕養區的2倍;在人事成本主導之比重下,失智症之照護需求困難度高,耗人、耗力、耗時且充滿不可預測性之潛在需求。成本中心之硬體土地及建物成本以輕養區最高,再依次為失智區、安養區、養護區,或與長者活動度及範疇有關,但因果難定。設施設備成本以養護區最高,其依次為失智區、安養區、輕護區,此或與長者

罹病因素及活動度合因有關。若參考該養護機構之現行收費,更可發現多數研究觀測之成本估計遠高於實收之費用(養護區-8,924元,輕養-7,128元,失智-8,418元),足見其收支對價混沌不明或紊亂。國內多層級照護機構一貫制式化壓低收費,以及經營之困境,遑論照護品質之經營,多年來多種配套不足卻又迫在眉睫、不得不行。官民或公私業界因應之道,在照護評估分級收費猶未明朗見白之情況下,遂不得不採遵節措施,如大量引進外勞為照護工、耗材物料次級化、延長汰舊換新……不一而足,以降低主導之成本,其來有自。

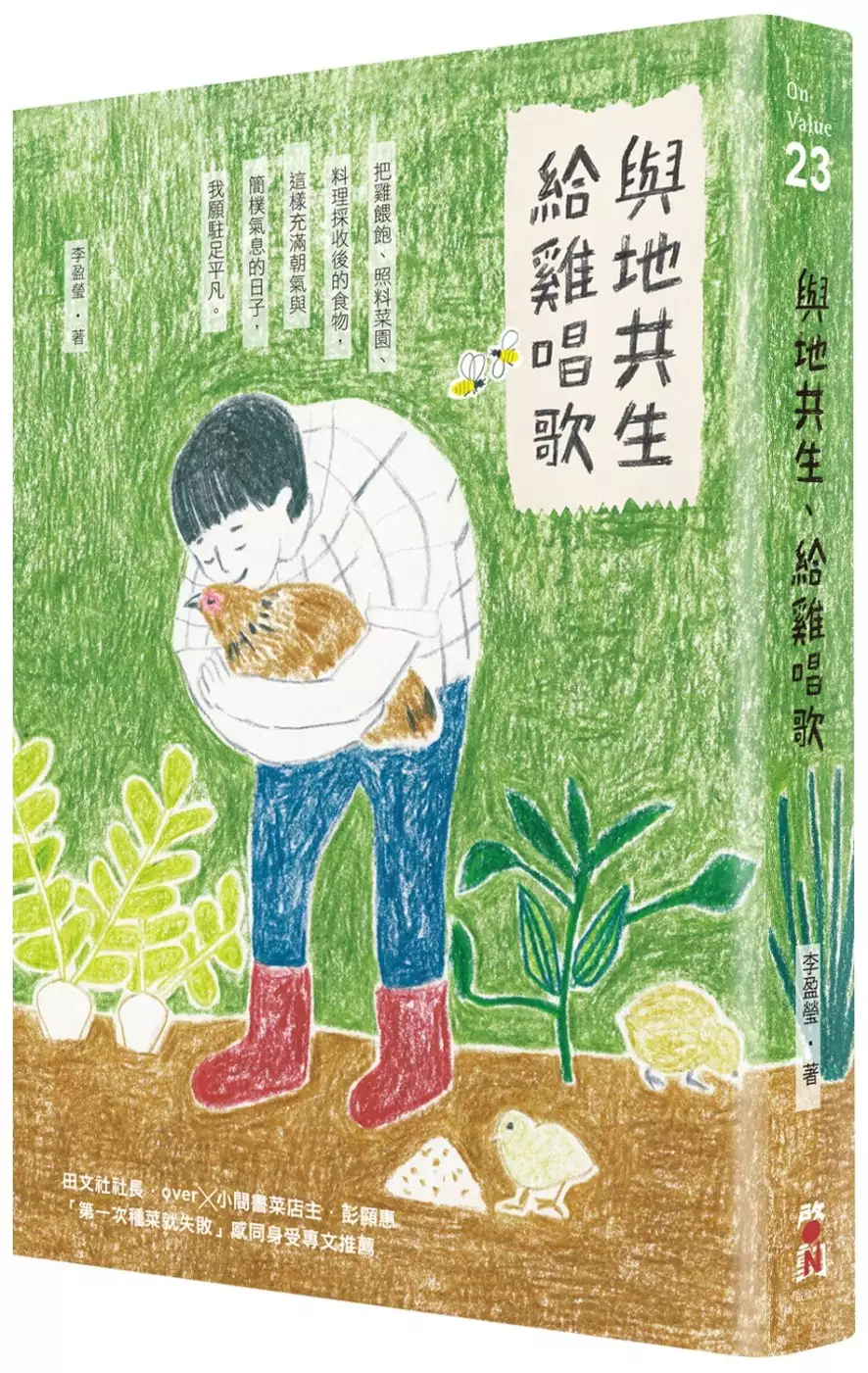

與地共生、給雞唱歌

為了解決非消耗品 定義 的問題,作者李盈瑩 這樣論述:

與土地及動物緊密結合的時光, 即使生活總是圍繞著相同的事情──把雞餵飽、照料菜園、料理採收後的食物, 卻因為這樣充滿朝氣與簡樸氣息的日子,我甘願駐足平凡。 你可曾想像過農村生活?以為很悠哉,但實際生活現場卻是萬般瑣碎且忙碌。每日睜開雙眼,餵養小雞、餵飽自己、替門前的香草澆水、巡田水、巡菜園、記錄不同作物的生長狀況,一會還有地要整、有瓜棚要搭,一會雞跑走了得四處找尋、菜頭豐收了趕緊來炊蘿蔔糕……在鄉野,路上會巧遇鱉與白腹秧雞,入夜後,家門紗窗前聚集著獨角仙與金龜子,螢火蟲悠悠飛進已經熄燈的臥房裡。 在充滿物質誘惑的資本都市中成長,文字工作者李盈瑩卻是始終嚮往簡單自然,因為採訪工作

的緣故,接觸到許多與土地共生的人們,看到他們透過耕作與勞動,得到土地實實在在的回饋,自此開始嘗試在城市郊區種菜,以勞動獲得成果,藉此作為她實用主義中最基底的一環。 然後她移居到鄉野,開始耕種、養雞,並在山海間採集,以遠離資本主義為方向,以自給自足為目標,用自己的方式一一實踐。都市人來到農村生活,不僅止於浪漫夢幻的美好體驗,更是回歸到心中最渴望的純粹,證明生活的確有各種可能性,我們真切忽略了大地母親給予的這麼多。她用一篇篇故事、一首首詩,重現她不完美但完整的農村生活。 ——如果可以的話,我想向世人展現,人們是可以把自己的物質慾望降得很低很低,仰賴很少的金錢,過很自然的生活。 章節特

色 Chapter1 小小平房 以較富童趣與奇幻感的筆調,描繪在農村生活,與土地、鄉野動物、村人之間的鮮活互動。 Chapter2 給雞情詩 紀錄從小雞剛出生開始飼養,一路到六個月後母雞下蛋、孵蛋,以及面臨熟齡即將要殺雞的衝突與感受。過程裡有甜蜜與滿足,也有痛與罰,充滿起伏與思索,同時也帶出動物行為與演化神秘、食用家禽的道德性與哲學思考等面向,深刻描繪人與家禽之間的細膩情感。 Chapter3 河邊菜園 不願過度美化自給自足與耕作這件事,也不想僅僅呈現田園的籠統美好,而是在身體力行的耕作過程中,從微觀角度將作物視為富有生命的個體,用軟性真摯的筆調理解自然。

Chapter4 嶄新生活 來到鄉村後,生活模式及價值觀皆與都市截然不同,此篇章回歸到社會生活的實際面,談及農村的人際相處模式、人與物質之間的關係,以及工作之於人生的思考。 名人推薦 田文社社長‧over X 小間書菜店主‧彭顯惠 「第一次種菜就失敗」感同身受專文推薦 「這樣子的生活,要逐步捨棄許多東西。而有時候要丟東西,比要拿東西費勁得多。慢慢脫離對金錢的依賴,方便快速生活的習慣,每日工作就會有收入的安全感。這些東西都是一整套的,搞清楚哪些自己要,哪些不要,再找到自己能夠合意又能實際執行的生活方式,是一個緩慢而激烈的過程。」──over 「我相信這並不是讓人回到茹

毛飲血的原始生活,而是在一種非常自然的情況下,農村生活可抑制人們過多的慾望,讓你重新審視自己真正的需求到底是什麼。」──彭顯惠