颱風雨成因的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦許耀雲,吳立萍,賴佳慧寫的 少年讀台灣:認識歷史、地理與生態(全套3冊) 和奧威尼・卡露斯,亞榮隆・撒可努,潘秋榮,簡史朗的 臺灣原住民的神話與傳說(3):魯凱族、排灣族、賽夏族、邵族都 可以從中找到所需的評價。

另外網站特別報導_風雲變色— 莫拉克颱風與氣候變遷也說明:一般而言,大氣中形成降雨過程的時間短,水氣蒸發過程的時間長,因此若無特別條件或水氣來源,局部區域的水氣因下雨 ... 莫拉克颱風的豪雨原因,以及臺灣地區颱風研究顯示, ...

這兩本書分別來自未來出版 和新自然主義所出版 。

國立清華大學 環境與文化資源學系所 趙芝良所指導 李慧珍的 植物園生態系統服務功能及參訪者知覺價值探討:以氣候變遷知覺作為中介 (2019),提出颱風雨成因關鍵因素是什麼,來自於台北植物園、人類行為調適、物種改變。

而第二篇論文國立暨南國際大學 管理學院經營管理碩士學位學程碩士在職專班 陳建良所指導 巫健銘的 鋁門窗風切聲與滲水問題之探討:台灣海線氣候下鋁門窗結構研究改良 (2018),提出因為有 鋁門窗、風切聲、滲水的重點而找出了 颱風雨成因的解答。

最後網站第四章天氣與氣候考古題則補充:請問:上文所述的降雨成因,最可能為下列哪一項?[93.第一次基測] (A)鋒面滯留(B)對流作用. (C)地形抬升(D)颱風侵襲。 答:A. 解析:此種降雨類型屬鋒面雨。 難易度 ...

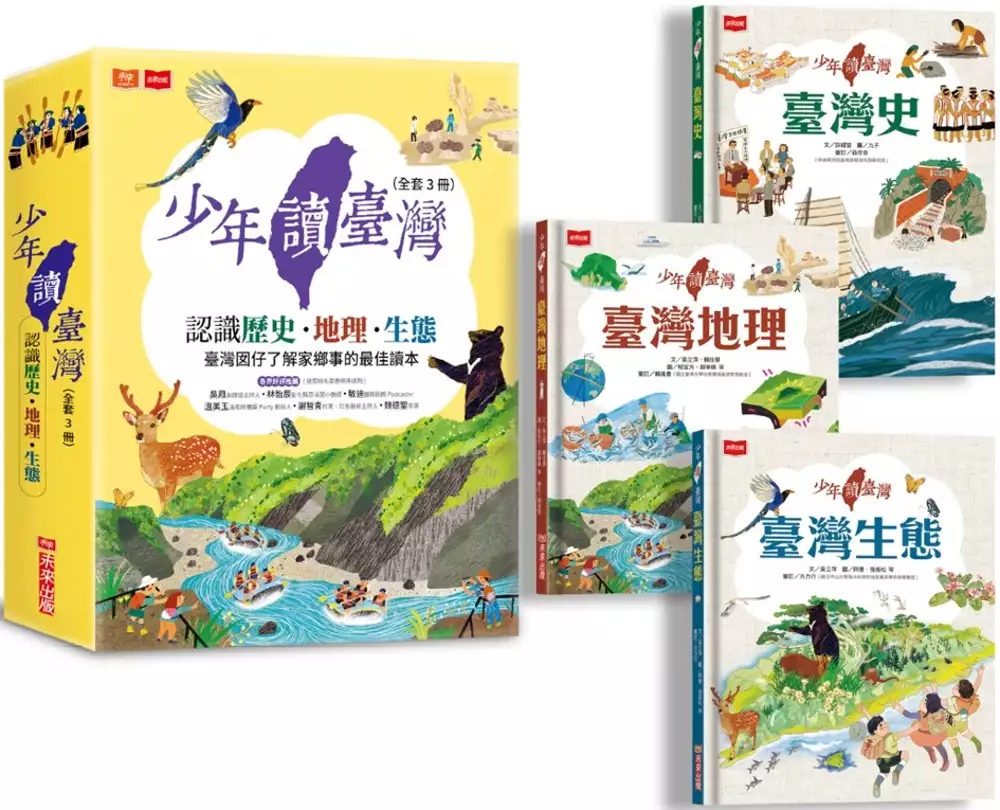

少年讀台灣:認識歷史、地理與生態(全套3冊)

為了解決颱風雨成因 的問題,作者許耀雲,吳立萍,賴佳慧 這樣論述:

《少年讀臺灣:臺灣史》 全方位X系統性X 跨領域 學歷史,最好的方法就是系統性理解 掌握人事物物概念、了解脈絡與關鍵點,就不用記人名、背名詞! 明明讀了書,歷史還是考不好?闔上書也說不出重點?為什麼? 因為學歷史除了看故事記名詞,更重要的是理解事件來龍去脈與關鍵! 例如關於臺灣的史前文化,本書帶你這樣學── *先看史事!一萬八千多年前,臺東的長濱文化人為了吃骨髓,會使用礫石砍器力敲骨頭。 *提問!這塊考古挖出來的石頭看起來很普通,有什麼特別?仔細看石器上的凹凸邊緣,那是長濱人刻意敲打出

來的! *找出關鍵點:石頭上有刻意敲出的凹痕,代表什麼意思?要知道,地球上只有人類會使用、同時製造工具!長濱人真的很厲害! 這樣讀歷史,是不是清楚又輕鬆? 除了臺灣史前、原住民各族的豐富文化,本書還要告訴你── 臺灣與大航海時代如何接軌?明鄭時期的臺灣是什麼情況?清朝的臺灣如何在邊陲卻隱隱發光,漸漸躍上世界舞台。別忘了臺灣被日人統治時的無奈與角色,中華民國政府來臺後,臺灣的轉變──難以磨滅的二二八、外交挫敗中逐漸飛躍的經濟發展,以及今日讓世界無法忽視的多元包容與民主成就! 帶著你的好奇,翻開《少年讀臺灣──臺

灣史》,跟著書中精采圖文認識臺灣! 《少年讀臺灣:臺灣地理》 全方位X系統性X 跨領域 學地理,最好的方法就是系統性理解 掌握地形成因、了解地理特徵,就不用記數字、背地名! 為什麼臺灣是高山島?平原這麼少? 看了許多書,也努力記,但每次被問到這類問題,舌頭瞬間打結……怎麼辦? 看圖學地理!地理是空間與時間的產物,了解它的最好方法是實地探境。不過由於許多地方無法親身經歷,就用精彩的插畫照片幫助學習! 《少年讀臺灣──臺灣地理》每頁都有精彩插畫與照片,比如「為什麼臺灣是高山島?平原這麼少?」這個疑問,

我們帶你這樣學── *圖、文一起看!先在世界板塊圖裡找臺灣,再搭配臺灣誕生圖目擊臺灣島誕生──時間大約六百萬到兩百萬年前,與世界其他地方相比,臺灣島山多又高還很年輕! *提問!山多又高、是高山島……那這些特點跟平原少有沒有關係? *找出關鍵點!河流!河流又急又快,從山出谷迅速入海,無法沖積成大平原,這是臺灣平原面積比較少的原因之一。另外臺灣右邊是深海…… 此外還有 *宜蘭沒有水庫,為什麼從來不缺水的祕密。 *香Q的池上米,好吃的祕訣跟地理有關?! *黑潮其實很清澈,那為什麼以「黑潮」?

最後,還會告訴你:島上兩千三百萬人哪裡來?臺北什麼時候超越臺南成為最大城市?為什麼中國與臺灣都有「東石」這地方?以及這些看起來跟地理沒關係的知識,為什麼會收入本書裡! 帶著你的好奇,翻開《少年讀臺灣──臺灣地理》,跟著書中精采圖文認識臺灣! 《少年讀臺灣:臺灣生態》 全方位X系統性X 跨領域 了解臺灣生態,最好的方法就是系統性理解 掌握地理、環境與生物的關係,探索臺灣多元精彩自然樣貌! 把地球陸地分一千份,臺灣占不到三份,但這裡植物超過四千種,野生動物超過兩萬五千種……… 記了多名詞與數字,你知道小小的臺灣為什麼

是地球生態寶庫嗎?本書帶你這樣思考: *圖文一起看!生活在某地的生物,一定與該地理環境有關。看臺灣在世界的位置──北緯22到25度之間 *提問!地球上位在這範圍的陸地大部分都是沙漠,臺灣為何不是?原來臺灣位在世界最大海洋(太平洋) 跟最大陸地(歐亞大陸)之間,有地球最明顯的季風現象,夏秋還有颱風,雨水充沛。 *找出關鍵點:別忘了臺灣是座高山島!臺灣地勢最低最高相差四千公尺,驚人的高度差,讓小小台灣構築了隨著高度變化地豐富的生物空間。這是臺灣生物豐富的原因之一。另外,四周的海洋也…… 這樣認識臺灣生態,是不是清楚又輕鬆?

本書還要告訴你許多關於臺灣生物故事── *大火後森林一片光禿禿,哪些植物不畏艱難,最先冒出頭? *燕子為什麼選擇跟人類當鄰居? *冬天時,一群群小鰻魚跟著洋流到臺灣做什麼? 帶著你的好奇,翻開《少年讀臺灣──臺灣生態》,跟著書中精采圖文認識臺灣! 本書特色 ★臺灣囡仔了解家鄉事的最佳讀本★ 最完整的家鄉導覽手冊, 最系統的中小學社會自然領域知識, 從歷史、地理、生態三大方面來趟驚奇紙上環島旅行, 認識與愛上養育我們的土地! 《少年讀臺灣:臺灣史》 *系統性+批判思考:從史前

到現代,認識臺灣重大歷史事件與關鍵轉變! *全方位+自我精進:文圖輕鬆詳實,好讀好記,孩子一步步獨立學習! *跨領域+多元理解:涵蓋政治、經濟、文化、社會等面向,不同角度認識臺灣! *本書內附:臺灣與世界的歷史大事年表,幫助理解歷史脈絡。 *三步驟建立知識網:圖文對照 → 提問 → 找出關鍵點,這樣學,不會忘! 《少年讀臺灣:臺灣地理》 *系統性+批判思考:從島嶼誕生開始,圖解臺灣五大地形的特色與成因,理解整體脈絡! *全方位+自我精進:文圖輕鬆詳實,好讀好記,孩子一步步獨立學習! *跨領域+多元理解:地形、森林、海洋、天

氣、產業與人地關係,不同角度認識臺灣! *三步驟建立知識網:圖文對照 → 提問 → 找出關鍵點,這樣學,不會忘! 《少年讀臺灣:臺灣生態》 *系統性+批判思考:認識臺灣多樣生物與生態樣貌,理解整體脈絡! *全方位+自我精進:文圖輕鬆詳實,好讀好記,孩子一步步獨立學習! *跨領域+多元理解:從高山到離島,涵蓋森林、溼地等,不同角度認識臺灣! *三步驟建立知識網:圖文對照 → 提問 → 找出關鍵點,這樣學,不會忘! 各界好評推薦 吳鳳(金鐘獎主持人)/ 林怡辰(彰化縣原斗國小教師)/ 敏迪(國際新聞 Podcaster

)/ 溫美玉(溫老師備課 Party 創辦人)/ 謝哲青(作家、知名節目主持人)/ 魏德聖(導演)(按照姓名筆畫順序排列) *閱讀年齡:10歲以上

植物園生態系統服務功能及參訪者知覺價值探討:以氣候變遷知覺作為中介

為了解決颱風雨成因 的問題,作者李慧珍 這樣論述:

本研究以台北植物園為調查地點,以生態系統服務、知覺價值及氣候變遷知覺概念為基礎,藉由現地問卷調查及結構方程式模型,分析植物園生態系統服務功能與參訪者知覺價值和氣候變遷知覺三者間的關聯模型,以及探討氣候變遷的中介效果。依據探索性因素分析結果發現,植物園生態系統服務功能方面分成三個構面「調節與支持」、「文化」、「供給」;參訪者知覺價值方面分成四個構面「情感」、「社會」、「價錢」、「品質績效」;對植物園的氣候變遷知覺方面,則分成三個構面「物種改變」、「遊客調適行為」、「氣溫上升」。進行結構方程式模型路徑分析,研究結果顯示:一、植物園生態系統服務對參訪者知覺價值具有顯著影響,參訪者的知覺價值受植物園

生態系統服務功能影響具有0.533的直接效果;二、植物園生態系統服務對氣候變遷知覺有具有顯著影響達0.399;三、氣候變遷知覺對參訪者知覺價值也同樣具有顯著影響達0.158;四、氣候變遷知覺在植物園生態系統服務與參訪者知覺價值兩者主要關係中具有中介效果,且具有0.063的間接效果。而氣候變遷知覺且受植物園生態系統服務(ES)前置變數而具有15.9%的解釋力,而累積上述造成參訪者對植物園的知覺價值達37.6%的解釋力。據此,本研究建議如下:一、植物園生態系統服務之提升,有助於參訪者知覺價值提升;二、基於參訪者的氣候變遷具有中介效果,建議植物園可思考提升參訪者對於氣候變遷的感知,其將有助於提升參訪

者對植物園生態系統服務至知覺價值之關係,可提供後續管理實務建議之參考。關鍵字:台北植物園、人類行為調適、物種改變

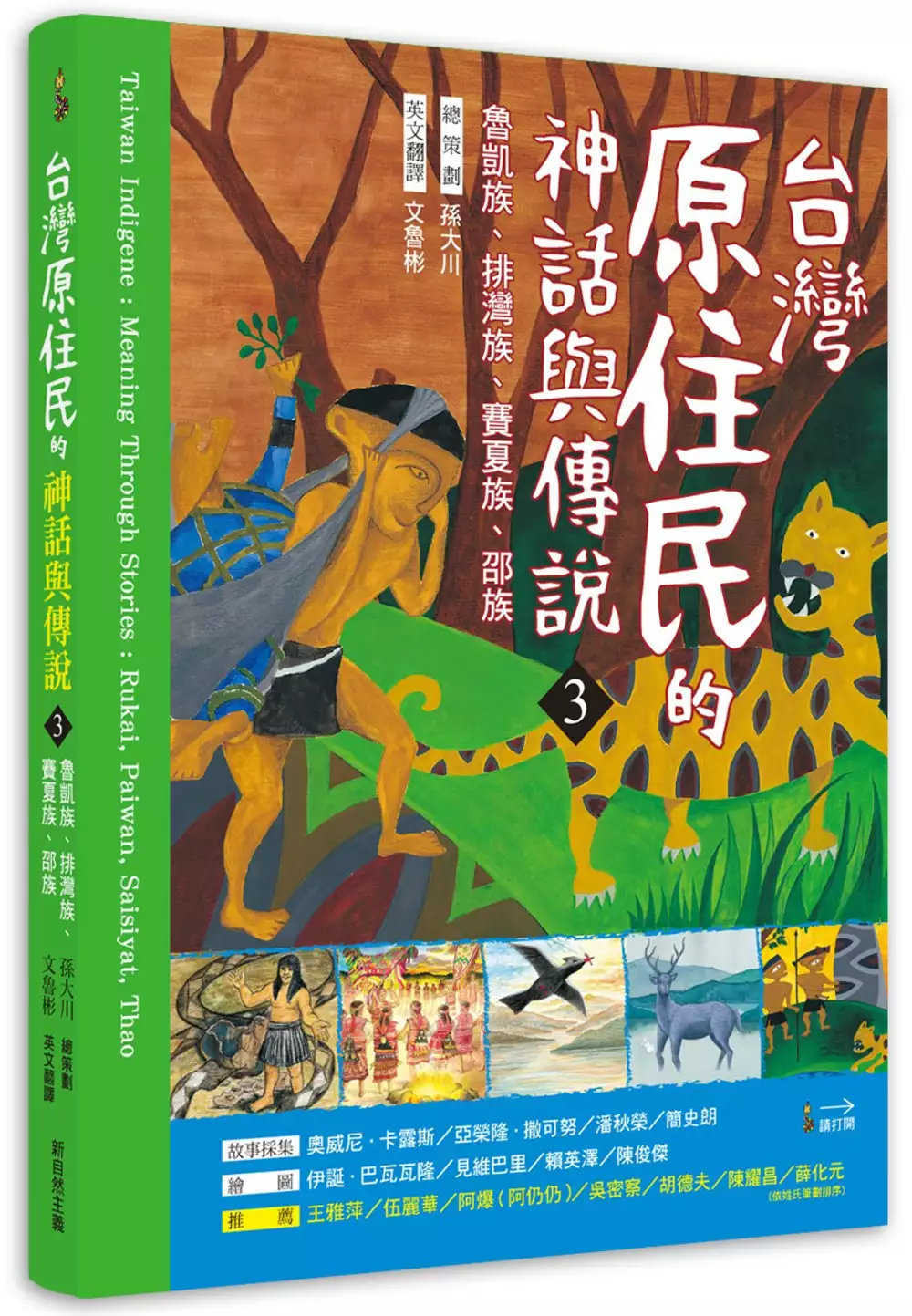

臺灣原住民的神話與傳說(3):魯凱族、排灣族、賽夏族、邵族

為了解決颱風雨成因 的問題,作者奧威尼・卡露斯,亞榮隆・撒可努,潘秋榮,簡史朗 這樣論述:

★ 感謝讀者長久以來支持的臺灣原住民十冊的神話與傳說! ★ 把十冊變為三冊,在購書與收藏上更為方便! ★ 紙風車劇團曾出演排灣族《巴里的紅眼睛》! ★ 榮獲新聞局第21次中小學生優良讀物圖畫類推薦! ★ 2003年《賽夏族:巴斯達隘傳說》榮獲新聞局金鼎獎優良讀物推薦! 在這個面積只有三萬六千平方公里的婆娑美麗之島上,孕育出卑南、泰雅、阿美、邵族、魯凱、賽夏、鄒族、排灣、達悟、布農等等原住民族群,形成豐富多樣的台灣原生文化。 台灣原住民儘管各族的生活文化不盡相同,但卻一致的敬畏、順從大自然的規律與力量,尊重、愛惜天生萬物。他們以祭儀節慶謝天

、祭祖,敬天且感恩;以禁地、禁忌告誡後代子孫,默默維護水源地及山林資源。 由孫大川教授策畫出版的原住民神話與傳說,邀集了許多優秀的原住民,如卑南族的故事採集者就是台灣史前文化博物館副館長林志興、繪者則是金曲獎知名創作者陳建年,排灣族故事採集撒可努不但創作還創辦了獵人學校,達悟族繪者席‧傑勒吉藍、魯凱族繪者伊誕‧巴瓦瓦隆等知名藝術家,共同參與圖文製作及編輯。嘗試透過生動的故事,搭配精緻彩繪圖畫,勾勒出原住民信仰、儀式、禁忌、圖騰、生活智慧與技能,並透過中、英文對照,希望讓國人以及海外讀者能認識台灣原住民寶貴的生活文化遺產,也讓台灣這段遠古歷史變得清晰、鮮活、可親。

讓我們在經濟起飛帶來了對自然與生態的重大衝擊與危機之際,從原住民與大地共生的生活文化中得到智慧。是青少年了解原鄉文化的最佳圖畫書。 本書特色 * 中英文對照,讓國人以及海外讀者可一起閱讀了解原住民文化。 * 許多單詞註釋,方便更加了解原住民文化與用詞。 * 各族語言、漢語拼音和羅馬拼音對照表,讓你開口溝通沒煩惱~ * 各族文化導覽圖,拜訪也可以輕輕鬆鬆的! 好評推薦 王雅萍 國立政治大學民族學系副教授 伍麗華 校長立委 阿爆(阿仍仍) 吳密察 國立故宮博物院院長 台灣史學者 胡德夫 民歌之父/原權會創會會長

陳耀昌 醫師 薛化元 政治大學台灣史研究所教授

鋁門窗風切聲與滲水問題之探討:台灣海線氣候下鋁門窗結構研究改良

為了解決颱風雨成因 的問題,作者巫健銘 這樣論述:

台灣是海島型氣候國家,夏季颱風多,常有偶發暴雨,因此住家鋁門窗常有風切聲和滲水的狀況。本研究目的是探討此狀況的成因並利用這些相關因素進行鋁門窗結構的探討與研發改良,進而達到改善的效果。本研究發現鋁門窗產生風切聲的主要因素,為氣密條壓力不相等而產生縫隙,造成風切聲。鋁門窗由於鋁窗下台料並未作斷水設計,颱風天水由窗框溢進來無法排出,所以必須透過窗框氣密條形狀設計,使得氣密條與窗框界面密合,再利用迴風設計把水排出去。本研究結果顯示,改良後的窗框氣密條可增強水密性、氣密性、強度性、隔音性,使窗體結構提升,氣密條與窗體結構更加緊密,窗戶積水不但能順利排出,防雨、防噪音及隔音功效也大大提升。本研究針對鋁

窗在海線地區容易出現鋁窗風切聲與滲水問題,做氣密窗的探討和研究,在設計與改良方面來提出因應,使用窗體立框氣密條使氣密條貼靠窗體,增加其氣密性,更在導水槽內設置導水板,始積水能有效率的排出,提升排水性。本研究所設計產品,在風切聲已達到目前業界最高效果,但還是有可改進的空間。另外建議消費者選購鋁門窗產品,應深入瞭解產品特性,選購符合需要的產品。

颱風雨成因的網路口碑排行榜

-

#1.認識颱風

一、颱風形成的原因. 在熱帶海洋上,海面因受太陽直射而使海水溫度升高,海水容易 ... 2. 豪(大)雨:摧毀農作物,使低窪地區淹水。 3. 海水倒灌:颱風或低氣壓接近時 ... 於 www.waipu.taichung.gov.tw -

#2.[其他主題] 何謂梅雨 - 台灣颱風論壇

成因 每年大約5月下旬至6月上旬,來自北方的冷空氣與從南方北上的暖空氣的 ... 雨,也就是鋒面帶所覆蓋的地區都是雨。另外江南諺語「雨打黃梅頭,四十五 ... 於 twtybbs.com -

#3.特別報導_風雲變色— 莫拉克颱風與氣候變遷

一般而言,大氣中形成降雨過程的時間短,水氣蒸發過程的時間長,因此若無特別條件或水氣來源,局部區域的水氣因下雨 ... 莫拉克颱風的豪雨原因,以及臺灣地區颱風研究顯示, ... 於 www.ntuce-newsletter.tw -

#4.第四章天氣與氣候考古題

請問:上文所述的降雨成因,最可能為下列哪一項?[93.第一次基測] (A)鋒面滯留(B)對流作用. (C)地形抬升(D)颱風侵襲。 答:A. 解析:此種降雨類型屬鋒面雨。 難易度 ... 於 jhgeo7.files.wordpress.com -

#5.地形雨:成因,特點,空間分布,降雨強度,持續時間,區別,世界 ...

地形雨(Orographic precipitation)是世界降水形式中的四大大降水方式之一(其餘三個是;鋒面雨、對流雨、颱風雨)。地形雨是濕潤氣流遇到山脈等高地阻擋時被迫抬升而 ... 於 www.newton.com.tw -

#6.薦書|《好奇水先生:風暴來了》從書中學會人與自然的和諧共生

《解開自然現象之謎》是該系列的其中一冊,由見識廣博的貓頭鷹導遊帶領大家認識不同自然現象的形成,例如:彩虹、雨、雪、雷電、龍捲風等。 ... 成因,內容既 ... 於 www.orangenews.hk -

#7.四問香港暴雨水浸:無關深圳排洪?防洪系統怎設計?能否擋 ...

受颱風「海葵」餘波影響,這場世紀黑雨長達16小時35分鐘,打破了1999年8 ... 這次大雨,造成的水浸災害在近年香港可謂極度罕見,災禍成因為何?有多少 ... 於 theinitium.com -

#8.颱風降雨- 台风“卡努过境后仍或出现猛烈降雨

... 颱風雨,是指颱風活動帶來的降水現象。風中有上升氣流的整個渦旋區,都有 ... 成因:隨著氣旋活動上升所產生的降雨類型。 特徵:雨時長、雨區大、強度 ... 於 ok7kqd18.cncheers.com -

#9.黑雨水浸|香港世紀暴雨三大成因專家解釋為何難預測降雨 ...

彭世球也解釋此次暴雨的三大成因,包括颱風「海葵」殘餘環流、冷暖空氣在 ... 黑雨生效時間及雨量同破紀錄天文台:自1884年有紀錄以來最高. 23. 即時中國. 於 www.hk01.com -

#10.第一篇颱洪篇

颱風 的成因,至今仍無法十分確定,但已知它是由熱帶大氣內的擾動發展而. 來的。在 ... 以上都是由. 於颱風的風和雨. Page 20. 直接造成災害的. 現象,同時,因風. 雨的結果 ... 於 eduxp.caece.net -

#11.11縣市大雨特報彷彿「颱風雨」原因曝光 - 新唐人亞太電視台

氣象局表示,週二白天起東北季風減弱,中部以北及東北部氣溫回升,北部轉為局部短暫雨;下一波變化時間點會在周三下半天到晚上,又有波鋒面接近,再度轉雨,提醒您留意 ... 11縣市大雨特報彷彿「 颱風雨 」原因曝光. 更新時間:2022-03-28 13:26:44. 於 www.ntdtv.com.tw -

#12._害:_狂的自然_害 - Google 圖書結果

... 成因和应对太阳风的形成和危害雨凇灾害的形成和危害厄尔尼诺的产生和危害臭氧灾害的形成与危害地震前为何会炎热难耐喷发最多的火山在哪里台风到底有多大的威力令人不解 ... 於 books.google.com.tw -

#13.無風無雨卻水淹魚塭──颱風暴潮如沉默殺手,西南沿海如何 ...

另一個造成暴潮的主要原因是風,颱風往陸地推移的過程,大風將水推向岸邊,此時如果遇上天文大潮(大約農曆初二、三,或者十七、十八),水位疊加上去將更 ... 於 www.twreporter.org -

#14.为什么刮台风会下雨呢?

台风 并不仅仅是一种风,而是一个天气系统。台风在气象上叫热带气旋,在卫星云图可以清晰的分辨出旋转的云系,绵延数百公里。 於 www.zhihu.com -

#15.台风为什么会下雨为什么刮台风就会下雨 - 天气预报

台风 的成因,是热带海面受太阳直射而使海水温度升高,海水蒸发成水汽升空 ... 台风天下雨的原因为什么台风天会下雨. 2022-08-26 ... 於 m.tianqi.com -

#16.南部連日「半夜至清晨」下大雨專家曝關鍵原因…1圖秒懂

南部連日「半夜至清晨」下大雨專家曝關鍵原因…1圖秒懂. 編輯:林姸君 2023-08-10 07:40. 西南風 夏季 西北雨 海風 陸風 下雨 台灣颱風論壇 陳柏宏. 於 www.ctwant.com -

#17.會下雨嗎? 降雨機率30%解析背後原因【發現科學】 - YouTube

降雨機率30%解析背後原因【發現科學】. 7.9K views · 1 year ago #氣象 #下雨 ... 【軒嵐諾 颱風 】愈晚雨愈大!估「軒嵐諾」 20:00碰觸台灣陸地@newsebc. 於 www.youtube.com -

#18.颱風雨_百度百科

中文名. 颱風雨 · 外文名. typhoon rain · 性質. 熱帶海洋上的風暴帶來的降雨 · 成因. 颱風所引起 · 影響. 引起洪澇等災害 · 特點. 降水量大且強度大. 於 baike.baidu.hk -

#19.臺灣的氣候概述

台灣地區東北季風的寒潮,5-6梅雨鋒面在台灣地區徘徊形成的豪大雨,西南季風期的颱風,如果梅雨不明顯雨水不多,颱風亦不來,颱風雨沒有了,則會形成台灣地區嚴重缺水的 ... 於 lphsu.aries.dyu.edu.tw -

#20.東北季風陰雨夾擊北台灣!「士林北投天母」竟白色無雨原因曝

受東北季風影響,北台灣這週皆呈現陰雨綿綿的天氣型態,中央氣象局今(5)日上午也針對基隆市、新北市發布豪雨特報。臉書粉絲專頁「台灣颱風論壇| ... 於 news.ttv.com.tw -

#21.北京史上最強暴雨原因曝!氣象站陣亡一片、至少11死27失蹤

杜蘇芮颱風殘餘環流北上,加上卡努颱風從外海輸送水氣,中國北京遭逢60年來最強暴雨,許多氣象站都承受不了劇烈降雨「陣亡」,不排除累積雨量是有紀錄 ... 於 news.ltn.com.tw -

#22.馬路水浸全港多條道路封閉包括海底隧道管道快線

倒是今年8月,台灣南投山區受颱風「卡努」影響,降下驚人雨勢,單日近千毫米的致災性降雨,讓當地災情不斷。民進黨當局領導人蔡英文前往當地勘災,卻引發 ... 於 www.dotdotnews.com -

#23.降雨成因

雨是降水的一種形式,它是由帶有水汽的空氣因為上升運動降低溫度,使其水汽達到飽和凝結而成雲下雨。 · 一般形成下雨有四種機制(作用),低壓及風向風速引起 ... 於 www.metapp.org.tw -

#24.广州午后暴雨哪来的?和台风“海葵”没关系

广州市气象台首席预报员高美谭介绍,此次午后广州暴雨的主要成因是冷空气 ... 预计,17—19时下班时段,广州市区及番禺、黄埔、增城和南沙的雨会缓慢转 ... 於 news.southcn.com -

#25.香港天文台黑雨- Koreanbi

... 成因均為低壓槽,其次是熱帶氣旋,共有八 …acum 4 zile — 隨著大雨繼續 ... 颱風或暴雨警告下,黃紅黑雨出動時,幼稚園、小學、中學學生上課停課安排 ... 於 as.koreanlb.kyiv.ua -

#26.颱風百問 - 中央氣象局

何謂風颱風、雨颱風? ... 根據上述原因,當颱風在臺灣北部通過時,強勁之西. 風遇中央山脈之阻擋,被迫上升再下降,常在臺東一帶發. 生焚風;如颱風通過臺灣南部時,東風 ... 於 www.cwa.gov.tw -

#27.台灣颱風雨不停

颱風 帶來的豪雨直接或間接地破壞經濟、交通建設、農業、社會安定、水利、土木建築及坡地等並造成災害。 · 「颱風假」或受影響的民生經濟活動,在颱風侵臺前 ... 於 ccsd.ntu.edu.tw -

#28.四大降水類型及成因

颱風雨 的成因主要是熱帶氣旋攜帶大量地表水汽上升至高空,遇冷凝結形成降水。 颱風不但帶來大風,而且相伴發生降水。颱風中的降水分布在海洋上也很有規律 ... 於 kknews.cc -

#29.颱風

颱風 的成因至今仍無法十分確定,但已知它是由熱帶大氣內的擾動發展而來的。 有 ... 雨. 壞的影響: 植物泡水腐爛洪水的危害土石流沒有自來水. 好的影響: 雨傘暢銷計程車 ... 於 webmail.life.nthu.edu.tw -

#30.臺灣降雨的類型

成因 : 夏季日照強烈,使得水氣蒸發旺盛,氣流上升,產生強烈對流而致雨。 · 發生地點: 熱帶或溫帶地區的夏天。 · 特點: 強度大,雨時短,雨區小,又稱西北雨或雷陣雨。 於 tmrc1.tp.edu.tw -

#31.第一節天氣

(三)水災. 1. 成因:在雨季時,因短時間內降雨過多而造成水災。 2. 季節:常發生於 ... (A)梅雨、颱風雨(B)梅雨、地形雨. (C)颱風雨、地形雨(D)地形雨、颱風雨。 5.(A ... 於 jhgeo9.files.wordpress.com -

#32.雨神為何同行?區域豪雨和旱災的科學成因──專訪劉紹臣

這個是非常可怕的事情,也就是說颱風強降雨會增加很多,那颱風引起的洪水還有土石流也就隨著增加。因為中小雨減少的趨勢,乾旱對我們台灣的影響又比洪水 ... 於 e-info.org.tw -

#33.颱風眼

颱風 為低壓系統,颱風眼、眼牆、外圍螺旋雨帶是颱風的重要結構特徵。底層氣流受氣壓梯度力影響而向內輻合,並且受科氏力影響而做氣旋式旋轉,內流空氣因慣性作用無法 ... 於 nrch.culture.tw -

#34.放颱風假卻沒風雨?專家曝原因今晚換中部成「強風豪雨搖滾 ...

臉書粉專天氣即時預報表示,卡努颱風帶來的西南風影響下,今晚到明日中南部要注意雨勢,其中中部及中南部的山區雨勢將有持續性降雨,中部山區總雨量可能達 ... 於 www.ettoday.net -

#35.瑪娃颱風還沒來!「昨晚下雨」原因出爐| NOWnews 今日新聞

[NOWnews今日新聞]瑪娃颱風目前位置距離台灣約2650公里,不過昨(24)日晚間,中部以北地區出現一陣陣的雨勢,對此中央氣象局預報員黃... 於 today.line.me -

#36.台灣降雨類型

對流雨. 地形雨. 鋒面雨(氣旋雨). 颱風雨. 成因. 暖濕氣流沿著迎風山坡上升,溫度降低,水氣凝結致雨. 發生地點. 暖濕氣流的迎風山坡。 特點. 1000~1500m的迎風坡較背風坡 ... 於 coggle.it -

#37.季風氣候區

加上西高東低的地形,終年有雨,9至12月是颱風季節雨量最多,全年雨日超過200天,年雨量超過2,700毫米(mm)以上。 ... 羅東溪蘭陽溪匯流處以東是蘭陽平原地下水最豐富之地區, ... 於 www.e-land.gov.tw -

#38.國小高年級學童梅雨相關概念認知研究

... 雨、雪),解. 讀衛星雲圖,了解鋒面、氣團、氣壓等. 天氣符號及所代表的天氣狀況,並能認. 識颱風形成原因及所造成的災害。 CENTRAL. 39. BRARY. Page 7. 國教新知. 第54卷. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#39.《气象》编辑部

为了了解飞机在冷涡背景下自然结冰的特征和机制,2021年5月,内蒙古呼伦贝尔市人工增雨 ... 成因。结果显示:7·26过程雷暴组织化程度高、生命史长、冷池小时最大变温为16 ... 於 qxqk.nmc.cn -

#40.馬祖-連江縣政府-地理篇

... 颱風會帶來豪雨,無颱風時,則持續晴旱,十月至翌年二月為蒙古高壓所盤據,天氣持久晴寒,雨量少,形成乾季。 綜觀本鄉降雨少的原因,則是少地形雨,少 ... 於 www.matsu.gov.tw -

#41.水淹半個縣,嘉義縣緊急宣布週一停班停課!全台一週天氣 ...

氣象局判斷原因主要是受到大低壓帶環境影響,偏北風帶來相對乾的空氣,不過接下來高壓 ... 腎臟衰竭、溶出重金屬、5歲月經來… 標籤: 生活便利貼 天氣 下雨 颱風 · 分享FB ... 於 www.edh.tw -

#42.為何颱風天會出現太陽雨?氣象局揭曉原因「是暴雨前兆」

當颱風靠近台灣時,密集厚實的螺旋雨帶就會逐漸移入,進而轉為陰天,再慢慢演變成連續大雨。若颱風移動速度較快,就不太會出現太陽雨,而是直接轉為陰天下 ... 於 www.storm.mg -

#43.颱風天為何會下「太陽雨」?氣象局揭背後原因:大雨降落前的 ...

黃椿喜說明,當颱風靠近台灣時,外圍環流的雲系慢慢移入本島,不過這些雲「不夠厚、不夠多」,無法完全遮蔽陽光,才會出現「太陽雨」的情況,這類的降雨稱 ... 於 www.nownews.com -

#44.中南部未來1周雨不斷!颱風接力生成氣象局曝因為台灣旁有它

官欣平說,卡努颱風結構仍是相當完整,主體雲系已經慢慢離開台灣,後續有許多雲系生成,尤其在中台灣和南台灣。主要原因看風場分布情形,西南風吹拂下,風 ... 於 udn.com -

#45.专家解读大范围雨雪天气成因:“极地涡旋”造成

中央气象台首席预报员张涛、国家气象中心农业气象中心正研级高工吕厚荃解读目前大范围雨雪和强降温天气过程的成因。 记者:造成此次大范围降温天气的 ... 於 www.shhuixin.com.cn -

#46.颱風、淹水

究其原因,颱風由於挾有強風和豪雨,可以直. 接造成很多嚴重災害。颱風風速愈大,所 ... 以上都是由於颱風的風和雨直. 接造成災害的現象。 Page 5. 同時,因風雨的結果,也 ... 於 orgws.kcg.gov.tw -

#47.香港氣象學會梁榮武:蘇拉如正面吹襲香港威脅非同小可

過往多次出現,打風天氣下若無下雨,天氣看似平靜,但突然一場大雨後,會驟然狂風大雨,天氣突變惡劣。 他說,目前仍沒有一套普遍被採用作為比較颱風威力 ... 於 www.singtao.ca -

#48.颱風天為何會下雨? - 猜猜我是誰?

我想知道颱風天為何會下雨網路上都查不到請各位大大幫忙位和颱風天不只刮風還會下雨? 帶來的風迎風就下雨他都叫颱風了當然有風阿颱風的形成原因: 在 ... 於 zdfhsdfgwerr.pixnet.net -

#49.臺灣地區天氣受下列因素影響

(f) 豪雨造成山洪暴發、山崩、土石流的主要原因。 (g) 颱風來襲時,山區【迎風面】雨勢較大;有些颱風進入臺灣海峽後,會引進【 ... 於 www.phyworld.idv.tw -

#50.台风“暹芭”来袭多地多部门全力以赴筑牢防汛防台风安全线

... 成因几何?区域传输加重污染程度中国高血压患者占全球三分之一控制率仅5.7 ... 雨雪气温持续低迷清华纪念“为祖国健康工作五十年”口号提出60周年中国 ... 於 www.64153.cn -

#51.Page 53 - 2020臺灣極端氣候與天氣-事件回顧與分析

... 颱風的降雨可分為兩個階段。第一階段為颱風警報發布期間(2 至3 日),全臺共有三個降雨中心,降雨成因也不盡相同。北部地區的降雨主要是由颱風螺旋雨帶移入所造成,新 ... 於 watch.ncdr.nat.gov.tw -

#52.天文台天氣預報|09月21日最新消息+預測未來9天天氣

【Sundaykiss提提你】相對濕度85 – 95%屬於潮濕;95 – 100%屬於非常潮濕。室內濕度上升,潮濕嚴重,加上點南天不定期落雨,牆壁、天花板發霉在本地很常見。Sundaykiss為 ... 於 www.sundaykiss.com -

#53.單元四氣候

本單讓同學能,理解各種氣候成因、特徵、分布規律。 重點整理. 主題1 氣候要素. 一 ... 颱風雨及對流雨的降雨強度較大。 降雨強度過大,會導致淹水、土石流災情。 氣象局 ... 於 www.shute.kh.edu.tw -

#54.1. 臺灣東北部的冬季降雨主要屬於哪種降雨類型? (A)梅雨(B ...

1. 臺灣東北部的冬季降雨主要屬於哪種降雨類型? (A)梅雨 (B)對流雨 (C)地形雨 (D)颱風雨 ... 成因:暖濕... (內容隱藏中). 查看隱藏文字. 3F. 李昀儒 ... 於 yamol.tw -

#55.雷雨接連轟炸,這2天是「降雨高峰」,1分鐘速看一周天氣

... 雨勢,西部地區有強降雨訊號。氣象粉專更提醒,「下週會是多雨的一週,真的會下到發霉。」 「台灣颱風論壇|天氣特急」臉書粉專指出,下周二(8/15)到 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#56.社評:重新檢視水浸黑點防洪工作急須加強- 20230913

本港上周經歷世紀黑雨洗禮,多區如同澤國,黃大仙港鐵站恍若水塘,交通 ... 暴雨引致水浸,成因往往是渠道阻塞,而非排水系統超負荷。為減低水浸風險 ... 於 news.mingpao.com -

#57.為何南部總在「半夜炸雨到清晨」?專家曝關鍵原因解答了

對於民眾對於濕答答的下雨天氣感到不滿的情況,本篇文章也有一定的探討。整體 ... 當雨神半夜來敲門- 海陸風輻合降雨圖文:台灣颱風論壇陳柏宏海陸風輻合. 於 www.setn.com -

#58.闻“汛”先行分秒必争

与台风洪水赛跑,分秒必争,水文专家打头阵。广东省水文局运用气象卫星和测雨雷达、雨量站、水文站组成的雨水情监测预报“三道防线”,派出 ... 於 www.chinawater.com.cn -

#59.雨神為何同行?區域豪雨和旱災的科學成因 專訪劉紹臣

這個是非常可怕的事情,也就是說颱風強降雨會增加很多,那颱風引起的洪水還有土石流也就隨著增加。因為中小雨減少的趨勢,乾旱對我們臺灣的影響又比洪水 ... 於 research.sinica.edu.tw -

#60.民國69年台灣乾旱分析兼論雨量長期預報問題

近數年間台灣會遭受數次不同程度的乾旱,而以去年者最為嚴重,南部尤然。 本文係分析台灣區去年各區旱象的成因。主要乃因南部「梅雨季」及「颱風季」雨. 於 photino.cwb.gov.tw -

#61.Ch4 天氣與氣候

(A)鋒面雨(B)颱風雨(C)地形雨(D)對流雨. 牛刀小試. 單選題:請利用下列右圖資訊 ... 三、成因:莫拉克颱風的高強度降雨,引發土石流與深層地滑. 大腦運動:上述用來進行災 ... 於 163.20.146.11 -

#62.今注意日夜10°C溫差!奈格颱風最快這天生成氣象局曝「一 ...

奈格颱風最快這天生成氣象局曝「一到周末就下雨」原因. 生活. 2022/10/25 11:21. 我要爆料. 【記者陳明萱/台北報導】今北部及宜花高溫約25、26°C,低溫約18、19°C,而 ... 於 tw.nextapple.com -

#63.颱風:氣流旋轉的怪物 - 科學人雜誌

低氣壓經常造成降雨,原因是低氣壓的熱空氣密度小而上升,空氣中的水蒸氣升到高處後,變冷凝結為水滴,落下成雨。高氣壓則正好相反,是空氣遇冷而體積縮小 ... 於 sa.ylib.com -

#64.921地震教育園區-電子報-臺灣的災害性天氣

其中,除了颱風,梅雨是臺灣發生豪(大)雨最主要的原因,例如前年(2017年)6 月初的臺灣暴雨,即是典型梅雨鋒面所造成的超大豪雨。梅雨鋒面屬於滯留鋒面,所謂鋒面是指兩 ... 於 web3.nmns.edu.tw -

#65.氣象與防災

及乾熱風發生之現象。 13. 14. • 成因及現象. • 台灣地區的午後雷陣雨. 午後雷陣雨 ... 梅雨季的雨是一年之中,只輸給颱風雨的第二大雨量。 台灣地區梅雨季的平均降雨量 ... 於 personnel.chcg.gov.tw -

#66.什麼是梅雨季?為什麼有空梅?圖解梅雨如何形成

氣候失調,颱風不來 · 除了颱風還能靠誰? · 梅雨的成因與解旱隊友 · 梅雨恐變「沒雨」,水情持續告急 · 終於盼到雨卻也淹水了? · 更多「氣候」主題... 於 www.greenpeace.org -

#67.台风暴雨的成因

当低层气流进入这巨型“热机”后,在上面所述的上升运动中凝结成小水滴,再通过碰并等云雾物理过程,合并成足够大的可以降落的大水滴,下降成雨。在降暴雨时 ... 於 www.cma.gov.cn -

#68.嘉義地牛翻身嚇歪!氣象局曝「跟梅山斷層關係」:2周內恐有 ...

氣象局指出,因為地震深度比較淺,民眾感受會比較強烈。此次地震成因跟台灣版塊大構造有關,由於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞擠壓,應力向西傳遞造成淺 ... 於 www.chinatimes.com -

#69.颱風的結構

... ,可把一個成熟的颱風約略分為三個區域,即風眼、眼壁及螺旋雨 ... 氣候變化的原因 · 全球氣候推算 · 香港氣候推算 · 氣候變化小百科. 於 www.hko.gov.hk -

#70.衛星雲圖下雨- Missav

... 颱風動態、空氣品質、 …当某地上空为云、雨覆盖,卫星观测到的则是从云顶 ... 如果民眾知道瘋狗浪的成因與危險性,下次去海邊垂釣或玩水時,就會更加 ... 於 as.koreanld.kyiv.ua -

#71.颱風雨[颱風活動帶來的降水現象]

基本信息 · 中文名:颱風雨 · 英文名:typhoon rain · 特徵:降水量大且強度大 · 形成原因:颱風所引起. 於 www.jendow.com.tw -

#72.温度记|被雨水支配的恐惧何时休?明天的阳光安排上了 - 金羊网

此次午后广州暴雨的主要成因是冷空气、高空槽和西南季风共同影响所形成的,比如冷空气和西南季风冷暖交汇,容易出现强降雨。 就在广东网友吐槽“这雨把 ... 於 news.ycwb.com -

#73.第32期民國89年5月

另外,颱風雨為本區洪泛的主要原因,築堤後,颱洪被侷限於堤. 外,洪水壅高,台北市地下排水道的出水口處多低於洪水面,堤內都市逕流就無法以重. 力排出,易引起嚴重的地表積水 ... 於 www.geo.ntnu.edu.tw -

#74.卡努颱風還會變強全台降雨趨勢次看Yahoo奇摩新聞 - 8857fa.com

... 颱風形成持續關注杜蘇芮颱風動態,中央氣象局表示,今天25日颱風外圍環流影響,東半部地區及恆春半島有短暫陣雨,上半天降雨較為局部、空檔較多,下半天以後雨 ... 成因:隨 ... 於 9wwi9jef.8857fa.com -

#75.雨神來襲帶傘!今起劇烈天氣連炸4天下週環境有利颱風生成

隨著蘭恩颱風侵襲日本關西地區,原本這兩天位置較為偏北的低壓帶開始向南移動,有逐漸移到台灣上空的趨勢,西南風夾帶的水氣也跟著增多, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#76.梅雨的成因與變化

後,颱風季節的雨水來灌溉農作物。但這並. 非農民所希望的,因為颱風雨往往會為大家. 帶來災害。 當梅雨季在臺灣結束後,她就隨著鋒面. 北移,到6月中出現在長江流域 ... 於 www.forest.gov.tw -

#77.颱風降雨挹注!經濟部:嘉義水情正常、台南為提醒綠燈- 颱風 ...

... 颱風雨量之統計分析, 杜蘇芮颱風已經來到家門口!致災性降雨不可輕忽 ... 同稱:「氣旋雨」、「颱風雨」。 成因:隨著氣旋活動上升所產生的降雨類型。 於 ledune.sangatmantap.top -

#78.颱風路徑與空氣品質分布特徵

... 颱風向西移動,颱風外圍雲系雨帶逐漸接近臺灣地區,各地有機會降雨,有利洗除污染物,空氣品質也逐漸好轉,但仍受降雨延時及強度影響。 颱風行經臺灣南方海面路徑示意圖. 於 airtw.moenv.gov.tw -

#79.第二章氣候(一) 氣候概說

在熱帶洋面出現的熱帶氣旋,其降雨主要是由海上潮溼空氣的強烈輻合上升作用而形成,稱為颱風雨。熱帶氣旋的範圍較溫帶氣旋小,但雲層濃密,且環繞在低氣壓中心的氣流強盛, ... 於 etextbook.ntnugeog.org -

#80.降水- 維基百科,自由的百科全書

空氣中需有足夠的濕度,當其上升時,其中的水分就會凝結成雲,如果水分夠多,就會形成雨層雲和積雨雲。最終雲滴將會變得足夠大,而後形成雨滴,下降後會與暴露的物體接觸時 ... 於 zh.wikipedia.org -

#81.氣候變遷─台灣颱風豪雨解謎

... 颱風速度,. 使颱風雨下不停。此降雨正回饋機制是[登陸前]. 與[登陸中]颱風豪雨的重要成因,中央山脈是主. 宰因素,氣候變遷的訊號可能被地形效應所掩. 蓋。颱風[離陸後] ... 於 www.nstc.gov.tw -

#82.颱風雨

成因 :熱帶海洋上的低氣壓,且風速≧17.2 m/s。 路徑:多由臺灣東部登陸,帶來強風豪雨。 特色:颱風過後易引進西南氣流,也帶來豪雨。 時間:夏、秋季(7~9月)的 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#83.為何夏天「午後總是下大雨」?背後原因曝光

... 雨之前,「下降氣流」會先比雨滴還早抵達陸地,因此在夏天午後感受到涼爽 ... 「颱風窩」要殺來了!中秋恐「撲向台灣」 明連2天雷雨. 1 天前. 於 tw.stock.yahoo.com -

#84.雨- 維基百科,自由的百科全書

雲中水滴形成雨滴的途徑有兩種。或者雲中水滴自己不斷凝結變大,或者雲與雲之間互相碰撞使得雲中水滴相互結合,質量變大。當水滴的質量大到上升氣流無法將其「托住」時, ... 於 zh.wikipedia.org -

#85.【戶外百科】判讀氣象 - 健行筆記

但我們如何從中央氣象局站上公布的氣象資料中知道哪些是對流雨、颱風雨、鋒面雨或地形雨呢? ... 我們已看懂了天氣圖,接下來再先把幾個雨的成因弄清楚。 於 hiking.biji.co -

#86.天氣即時預報

比颱風猛的「午後雷雨」 - 攝於台中市西屯區 - (15:10發佈)海葵颱風遠離,但今天台灣附近水氣豐沛,目前中部地區有大量對流發展,局部地區雨勢相當劇烈。 於 www.facebook.com -

#87.台灣的氣候特徵-知識百科

... 雨。 2.夏季雷雨(熱對流雨):範圍小、時間短,多在北回歸線以南,俗稱西北雨。 3.夏秋颱風雨。 4.春夏氣旋雨(鋒面雨):俗稱梅雨,雨區大、時間長,若雨量豐沛,易形成 ... 於 www.3people.com.tw