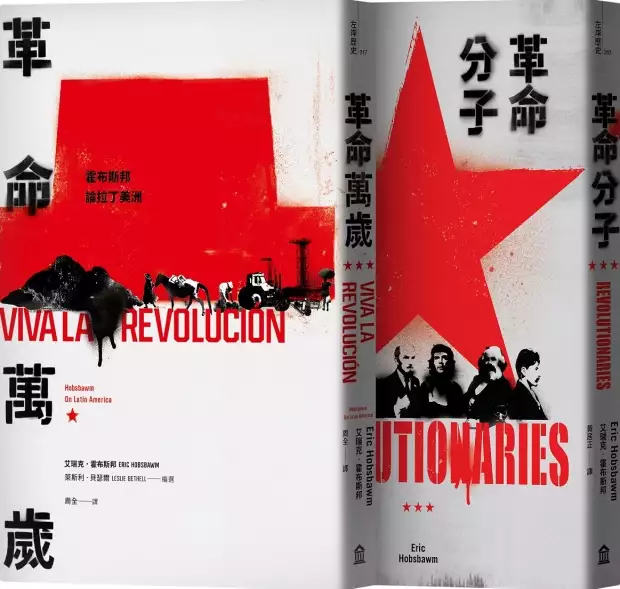

馬見退黨的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦河崎眞澄寫的 李登輝秘錄 和EricHobsbawm的 霍布斯邦的兩種革命(革命分子+革命萬歲)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自前衛 和左岸文化所出版 。

國立政治大學 傳播學院傳播碩士學位學程 韓義興所指導 張俐禎的 臺灣新聞媒體臉書專頁發布香港反送中運動報導的新聞框架與新聞偏向之研究:以四大報為例 (2021),提出馬見退黨關鍵因素是什麼,來自於香港反送中運動、新聞框架、新聞偏向、消息來源、社群集體監看。

而第二篇論文世新大學 公共關係暨廣告學研究所(含碩專班) 賴正能所指導 呂家媛的 從新聞框架、消息來源看媒體再現—以「北漂」一詞為例 (2020),提出因為有 媒體再現、新聞框架、消息來源、北漂的重點而找出了 馬見退黨的解答。

李登輝秘錄

為了解決馬見退黨 的問題,作者河崎眞澄 這樣論述:

|中國人不會懂、台灣人不知道的多面李登輝| 「我期待《李登輝秘錄》之成書出版,能引起更多讀者關注,讓更多日本人、台灣人或中國人能以台灣現代史為明鏡,思考自己的現在和未來,朝向正確的道路,實踐躬行,戮力不懈。」-李登輝 獨家/ 李登輝總統生前最後一篇出版寄語 李登輝基金會董事長李安妮父後一年特別推薦文 作者河崎眞澄中文版獨家追記 觀察李登輝/ 國史館館長陳儀深.中山長老教會、李登輝追思禮拜主禮牧師葉啟祥-誠摯推薦文 懷念李登輝/ 產經新聞台北支局長 矢板明夫 兩岸政策協會研究員兼副秘書長 張宇韶 李登輝基金會執行長 鄭睦群 台灣駐

日大使 謝長廷-共同推薦 跳脫島內窠臼,擺脫藍綠思維 透過日本記者之眼來看 以李登輝人生為主軸開展出的東亞近代史 日本全國性大報《產經新聞》,繼《蔣介石秘錄》、《毛澤東秘錄》、《史達林秘錄》、《鄧小平秘錄》等,專題式深入介紹時代重要人物之報導後,2020年推出由多次貼身採訪李登輝總統的前台北支局長河崎眞澄撰述之《李登輝秘錄》。 出版後榮登日本亞馬遜亞洲研究領域排行第一名,屢次衝上即時榜,銷售成績卓越,並獲各方媒體注目。 匯整作者長年多次採訪李登輝的口述資料與大量文獻,揭露相關機密檔案,並且採訪多位周遭重要人士,包括日文秘書、親近友人、政界人士等,呈現出李登輝的完

整面向,透過史料與真實人物的回顧,勾勒出這位叱吒風雲人物的一生。同時,也經由李登輝的經歷,一窺美日中等國的東亞角力,橫跨數十年的全球政治局勢變化。 諸多首次披露的真相,是台灣人所陌生的李登輝。 藉由本書,讓我們一窺東亞政治風雲的數十年! 是關心台灣研究、台日關係者,必讀的一本書。 精彩段落/ ■完全沒有九二共識! ■密使!曾永賢等人直通中共高層 ■台星關係!與李光耀的蜜月與訣別 ■南非,曾是「一中一台」的希望 ■拂曉政變,對決郝柏村、林洋港 ■日本密會台獨頭王育德 ■「生意人啦!」對張榮發與王永慶的看法 ■改革!與郭茂林的東區副都心計畫

■瞞過保守派與共產黨的高招 ■計退萬年國會老賊.用錢解決 ■不一樣的視角:蔣經國默允反對黨成立

馬見退黨進入發燒排行的影片

✔訂閱【少康戰情室】https://bit.ly/2sDiKcZ

完整版HD集數快速找➔https://bit.ly/2Etctbf

趙少康X陳文茜談國際➔https://reurl.cc/4my5pY

頻道LIVE直播專區➔https://reurl.cc/5qokMR

中美台緊張關係➔https://reurl.cc/q8mzZR

關心新冠肺炎疫情➔https://bit.ly/2tXmOJU

少康看藍營改革➔https://bit.ly/2tYPaU8

少康戰情室精彩回顧➔https://bit.ly/37il9w0

●鎖定TVBS 56台首播

●按讚粉絲頁:http://bit.ly/2fMs1us

臺灣新聞媒體臉書專頁發布香港反送中運動報導的新聞框架與新聞偏向之研究:以四大報為例

為了解決馬見退黨 的問題,作者張俐禎 這樣論述:

香港2019年發生的「反送中運動」警民衝突的場景令人印象深刻,但人們對於該事件的認知從何而來?本研究以「新聞框架」理論的觀點出發,藉此探討新聞報導再現「香港反送中運動」的過程中,受到何種新聞框架影響,而展現不同的社會真實面向(Entman, 1993)。另外,過往研究也發現,新聞媒體在報導新聞事件時,可能受媒體立場之影響,而在報導中呈現「新聞偏向」之情勢(Hackett, 1984; Bennett, 1995)。至於其他影響新聞真實之因素,如新聞框架與消息來源、新聞偏向與消息來源,以及議題與消息來源之間的關係在本文也有所討論。本研究採內容分析法,探討台灣四家主要新聞媒體《自由時報》、《蘋果

日報》、《聯合報》及《中國時報》於其臉書新聞粉絲專頁發布的相關報導,並以網路社群上的「集體監看」之概念(Bruns, 2018),篩選出549則新聞報導作為研究樣本。研究結果發現,台灣新聞媒體在臉書新聞粉絲專頁上發布的「香港反送中運動」新聞報導,以「情感框架」使用的比例最高,其次分別為「歸因框架」、「衝突框架」與「道德框架」,而不同新聞媒體在使用新聞框架上也有所差異。其中,《自由時報》與《蘋果日報》傾向使用「情感框架」;《聯合報》傾向使用「歸因框架」;《中國時報》則傾向使用「衝突框架」。此外,「情感框架」與主要消息來源為「網友」的新聞報導呈相關性。至於在新聞偏向方面,《自由時報》在「支持反送中

」的新聞偏向上比例最高,而《中國時報》在「反對反送中」的新聞偏向上比例較高。在新聞報導的主要消息來源與新聞在臉書專頁發布的數量方面,各報均有所差異;至於在反送中各主要議題上,則是以引述「示威抗議者」與「網友」的比例較高。此外,研究也發現,新聞偏向與主要消息來源為「網友」的新聞報導呈相關性,且報導偏向「支持香港反送中運動」。最後,本文也反思了新聞媒體如何在香港反送中運動當中再現社會真實,以及新聞工作者在社會運動當中所扮演的角色。

霍布斯邦的兩種革命(革命分子+革命萬歲)

為了解決馬見退黨 的問題,作者EricHobsbawm 這樣論述:

◎理解霍布斯邦革命思想‧必備索引 歐洲具有悠久傳統的各種運動和制度,為何在拉丁美洲失敗得如此徹底? 《革命分子》 每個世代/時代都有革命分子。 所有的革命分子,都必須相信行動的必要性。 21世紀還在講一百年前俄國的十月革命似乎過於老派,21世紀的革命在突尼西亞、在埃及,或許在香港。不過每個時代的革命都一樣,它們都暴露了社會的嚴重矛盾,也表現了永遠有一群人,他們對現狀不滿、對理想世界充滿想像,並願意為其努力。而其中總有一個,將變成引爆全世界行動的火花。 本書為霍布斯邦於1961到1972年撰寫的書評、文章,以及演講集結。全書環繞著「革命」這個主題。一開始,

霍布斯邦從一個歷史學家的角度處理共產黨及共產主義的歷史。接著討論的是無政府主義,每一個嚮往革命的人或都曾為它其中崇高的道德性所吸引,但其在革命運動上的無能卻也眾所皆知,馬克思主義者怎麼看?第三部分則處理自1950年代中葉起便十分活躍的、關於馬克思及馬克思主義各種面向的談辯。第四部分的主題是軍人與游擊隊。基於過去對盜匪跟農民起義的研究,游擊隊對霍布斯邦而言並不陌生,此處特別著墨越南、中國的游擊隊,同時也放進了對格瓦拉和毛澤東的觀察。第五部分直接點出這本書的主題:暴動與革命。從農民起義到勞工運動,所謂的暴力相差甚遠,公權力的作用也大不相同,霍布斯邦怎麼看? 五十年後,我們發現霍布斯邦提出的

問題與思考方向依然具有價值,因為這或許是任何時代的「革命者」,無法迴避的本質,什麼是革命?什麼是顛覆?什麼是暴力?將革命概念置於歷史脈絡中思考,成敗是否必然?當代的現實環境如何與之辯證?理念與現實,如何對話?21世紀,資本主義仍然是我們必須打倒的對象嗎? 作為一個歷史學家,霍布斯邦不僅將上個世紀的政治與社會動盪,置於歷史的脈絡中解讀,從歷史探究到對馬克思主義的當代評價,評論這些改變20世紀面貌的重要思想及人物;同時,作為一個老派的革命分子,在「革命」這個概念已倍受懷疑(或只是個象徵符碼)的此刻,他的文字提醒我們,面對社會不公義、不平等,基進的方式如何可能,以及其作為一種解方的重要性。

《革命萬歲》 歐洲具有悠久傳統的各種運動和制度,為何在拉丁美洲失敗得如此徹底? 「拉丁美洲是歷史變革的實驗室,其存在就是為了顛覆傳統公認的真理」──霍布斯邦 霍布斯邦最後出版遺作・一位左派歷史學家對拉丁美洲長達40年的觀察、關注,與熱情! 1959年,卡斯楚在古巴的勝利,讓歐洲和美國的知識分子開始對拉丁美洲著迷。1960年,霍布斯邦首次造訪這個地區便深受其吸引,「因為社會革命的岩漿顯然正在那個大陸沸騰。」他認為拉丁美洲的城市工人階級將會因為他們的貧窮、不安與低劣至極的生活條件,成為潛在的不定時炸彈;他同時也對秘魯和哥倫比亞農民運動的革命潛力留下特別深刻的印象

。他甚至提到巴西勞工黨的成長茁壯,足以「溫暖每一個老左派心中的皺紋」。 基於對社會革命的期望,霍布斯邦一直維繫著對拉丁美洲的興趣。 拉丁美洲是一個同質性極高卻蠢蠢欲動的大陸。西班牙文或葡萄牙文幾乎是所有地區的共同書面語言,所有國家的宗教背景都是天主教。移民在大部分國家都融入得非常成功,甚至可在政府機構位居要職。不論是當地知識分子或外界人士,都傾向將該大陸視為一個整體;相較之下,歐盟再怎麼努力,歐洲還是沒有可與其相提並論的團結一致感。歷史團結了拉美大陸的大部分地區。即便如此,拉美的統治階級和知識分子與一般百姓之間卻涇渭分明,財富嚴重不均、政治局勢動盪不安,霍布斯邦在首次造訪拉丁美

洲之後就已經確定,一、二十年內,這裡恐怕會變成「世界上最具爆炸性的地區」。 的確,這裡是歷史變革的實驗室,並且提供了各種不同於過往的結局:阿根廷和巴西出現了鼓舞勞工運動的右派大老;玻利維亞的法西斯理論家配合左派礦工聯盟發動革命,並將土地分配給農民;哥斯大黎加是全世界唯一真正廢除了軍隊的國家;在墨西哥這個極度貪腐的一黨國家,其革命制度黨有系統地從最激進的大學生中吸收黨員。來自第三世界國家的第一代移民可以當上總統,而且阿拉伯人(當地稱之為「土耳其人」)往往比猶太人還要成功。 四十年的觀察,霍布斯邦的確看見了一個全面改變的社會。身為歷史學家,他認為拉丁美洲「存在的目的就是為了要顛覆傳

統公認的真理」。但他在1960年代所期待的社會革命並未真正發生。「現在它再也不會出現了。」 +++ 霍布斯邦晚年及逝世後出版的選集中,《如何改變世界》收錄了他從1956到2009年,關於馬克思和馬克思主義的論述,是他逝世前最後一部作品;《斷裂的年代》則是他在1964到2012年間,對於20世紀文化與社會的思考論述。至於對自己晚年最關注的拉丁美洲,他留下了遺願,希望能將自己有關拉丁美洲的文章、論文和評論,出版成冊。 《革命萬歲》即是他四十年來研究拉丁美洲的作品選集。本書由拉美史學者、《劍橋拉丁美洲史》主編,同時更是霍布斯邦超過五十年的朋友——萊斯利・貝瑟爾負責選編並撰寫導

言,收錄範圍從霍布斯邦1960年第一篇探討古巴革命的文章,一直到其出版於2002年自傳中以拉丁美洲為主題的章節。這些文章探討了拉丁美洲從1930年代世界大蕭條以來的人口、經濟與社會變革,並特別強調傳統農業社會的解體,以及一般大眾──城市工人階級、城市貧民,尤其是農民──在1940和1950年代的政治覺醒。更重要的是整個拉丁美洲在1960年代中葉到1970年代中葉,社會革命的可能性。 他筆下關於拉丁美洲的一切事物幾乎都具有歷史意義。不過寫下這些文章之際,與其說他是位專業歷史學家,倒不如說他是一位當代社會與政治變革的觀察者和分析者。他不僅呈現其長達四十年來對拉丁美洲的觀察、關注,與熱情,更

以此方式,為我們對拉丁美洲的知識和理解做出了卓越的貢獻。 各界推薦 霍布斯邦與他人的不同之處,在於他對當代描述、理解,以及引發討論的能力。──《華盛頓郵報》 霍布斯邦的才思,在歷史專業這個領域,無人能出其右。──《衛報》 這是一本簡潔而可讀性高的著作,任何研究當代革命行動的讀者,都可以從本書中獲益良多。──《新政治家》 這是一本難得的佳作,每一篇都見證了霍布斯邦教授敏捷的才情與嚴謹的風格。──《TLS》 我們這個時代最為傑出的歷史學家之一。──《獨立報週日版》 堪稱英國各類歷史學家當中最受尊敬的一位,是任何時代極少數真正享譽國內外的歷史學家之

一……。他對細節的了解,及其非凡綜合能力都無人可及。──《衛報》(Guardian) 該時代最偉大的英國歷史學家……。霍布斯邦的知識火力和分析能力始終無與倫比。──《每日電訊報》(Daily Telegraph) 當代的權威歷史學家……。艾瑞克.霍布斯邦開創了關於民眾抗爭、暴亂和造反的研究,其著作對社會科學家和歷史學家而言同樣重要。──《泰晤士報》(The Times)

從新聞框架、消息來源看媒體再現—以「北漂」一詞為例

為了解決馬見退黨 的問題,作者呂家媛 這樣論述:

城鄉差距存在世界各國,以台灣而言,臺灣政府資源長期重北輕南、重東輕西,每到選舉期間此議題之討論更是甚囂塵上。2018年縣市長選舉,高雄市長候選人韓國瑜之支持者為其推出影片「韓國瑜─幫我回家」催票影片,於社交媒體中獲得大量關注,使影片中提及的北漂一詞被廣泛討論。「北漂」一詞源於中國,原指從其他地方到中華人民共和國首都北京謀生,卻沒有北京戶口的一類人。自2018年9月韓國於競選影片推出開始,北漂一詞逐漸多指離開高雄至台北生活的族群,且由單純指一群體的中性字眼衍生出背後代表意義:「北漂」是因為家鄉不好故離鄉生活。使得高雄開始與諸多負面語彙掛鉤,對於高雄,媒體充斥著「文化沙漠」、「高雄又老又窮」、「

南部不意外」等常見字詞,形塑出除了台北以外生活品質皆不佳的印象。甚者在媒體操弄下,「北漂」一詞於選舉後期開始成為形容詞,相關文章旨不在討論社會現象。本研究欲透由分析媒體所加諸之新聞框架及消息來源選擇,看媒體如何再現「北漂」一詞,並觀察其於媒體操弄後的詞意變化。本研究以 2018 年 11 月 24 日縣市長選舉為關切點,以此事件為文本之研究界線,搭配新聞搜尋,得知「北漂」一詞約莫於 2017 年 1 月開始在台灣有些許討論,故取樣 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 11 月 24 日之媒體報導,並以國內《自由電子報》與《中時電子報》二報為分析新聞資料來源。透過內容分析法,分析兩報對

「北漂」議題的報導情形,並分析兩報社對「北漂」議題報導之消息來源、內容框架及其論述和意識形態等。本研究經內容分析法發現:《自由電子報》、《中時電子報》在二零一八年九合一選舉中北漂議題事件的(一)報導主角《自由電子報》以民進黨候選人為主,《中時電子報》以國民黨候選人為主。報導立場上《自由電子報》報導偏向支持綠色陣營,《中時電子報》偏向支持藍色陣營。共同點則是兩報消息來源均以國民黨籍候選人居多。(二)兩報皆傾向以遊戲框架為主要報導角度,初期報導重點為社會現象探討、選戰話題操作,後漸開始代稱一個族群,進而對該族群進行廣泛報導。(三)「北漂」一詞隨時間推移及熱度上升,使用之語境及語意逐漸不同,甚者有遊

戲化的趨勢。