鳳山市長林三郎的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王御風,黃于津寫的 鳳梨罐頭的黃金年代 可以從中找到所需的評價。

國立成功大學 歷史學系 陳玉女所指導 黃浩庭的 十七世紀東亞瓷器紋樣流通研究—以景德鎮和有田瓷器為例— (2021),提出鳳山市長林三郎關鍵因素是什麼,來自於十七世紀、景德鎮瓷器、有田瓷器、中國視覺風格、日本視覺風格。

而第二篇論文國立高雄師範大學 臺灣歷史文化及語言研究所 李文環所指導 張饌鰆的 高雄市覆鼎金人文地景之研究 (2020),提出因為有 人文地景、覆鼎金、金獅湖、空間的重點而找出了 鳳山市長林三郎的解答。

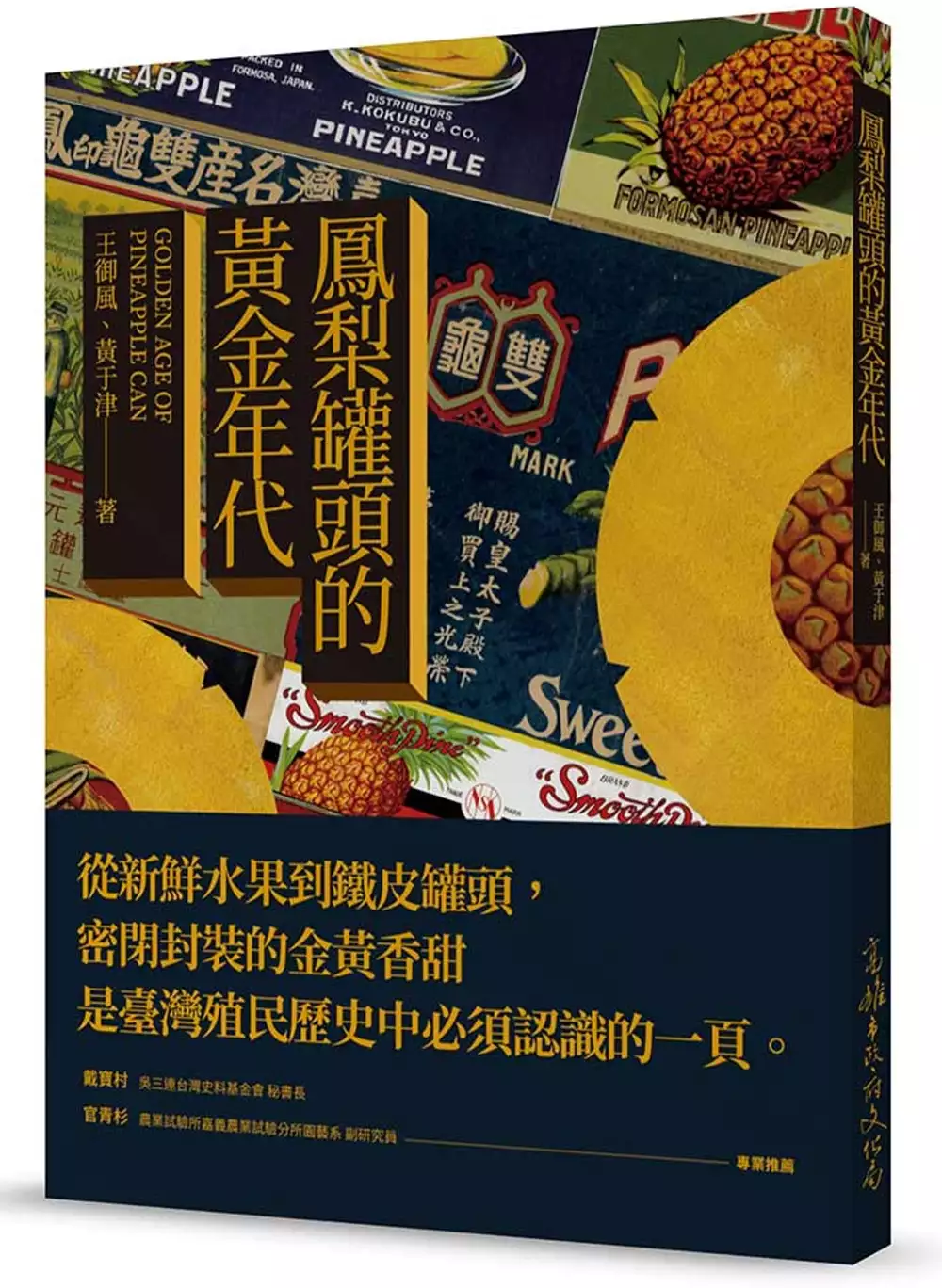

鳳梨罐頭的黃金年代

為了解決鳳山市長林三郎 的問題,作者王御風,黃于津 這樣論述:

它是熱帶地區最廣為人知的水果,金黃色澤、酸甜滋味更是讓人難忘的南國風情。經過加工的鳳梨罐頭,更曾是臺灣出口貿易的重要貨物。打開金屬罐,從一顆水果的產業變化,看到臺灣經濟的一段歷史。 日治時期,由於罐頭製造技術的引進,原本保鮮期不長,只能用來鮮食、佐菜的鳳梨果實,能夠被做成罐頭飄洋過海送到海外消費者的手上,而有了更高的經濟價值。本書作者從技術、政策、臺日商業文化的差異這三個主題進行分析,講述了臺灣鳳梨罐頭產業的起源、興盛,與產地的轉移。這段產業發展的過程,也是當時臺灣經濟的縮影。重新認識這段歷史,認識這片土地的發展,喚醒心中對於鄉土的記憶與情感。 名人推薦

戴寶村(吳三連台灣史料基金會 秘書長) 官青杉(農業試驗所嘉義農業試驗分所園藝系 副研究員) 本書特色 ◎它,曾經是台灣重要的農產出口品項! ◎從新鮮水果到鐵皮罐頭,密閉封裝的金黃香甜是臺灣殖民歷史中必須認識的一頁。 ◎這顆頂著尖刺葉片,有著酸甜香氣的金黃果實,可說是完完全全由洋水果,成功華麗轉身變成土生土長的臺灣種。 ◎當酸甜可口的熱帶果實,碰上現代化的製罐技術,為了成就一罐能夠長途運送的好滋味,整個鳳梨產業發生了天翻地覆的變化。 ◎從挑選品種、選擇產地、改善種植農法,到加工廠的設立、產品出口,臺灣鳳梨產業的演進史,則讓我們見證一個外來水果在臺灣落地生根

且發揚光大的成長歷程。

十七世紀東亞瓷器紋樣流通研究—以景德鎮和有田瓷器為例—

為了解決鳳山市長林三郎 的問題,作者黃浩庭 這樣論述:

過去陶瓷史學者大多將焦點關注在景德鎮窯和有田窯外銷瓷的發展狀態,咸少討論十七世紀中日兩國瓷器紋樣如何受到自身國內消費市場影響,進而形成紋樣風格的差異。中日瓷器消費者審美觀差異極大,紋樣發展的模式也極為不同,本論文以景德鎮瓷器和有田瓷器為研究對象,聚焦於紋樣這一特殊的圖繪材料,運用風格分析的研究方法,比較十七世紀中國和日本各自面對內銷市場時所建構的視覺文化,提出「景德鎮模式」和「有田模式」兩種瓷器紋樣發展的途徑。一方面兼顧兩地文化主體性,而非片面的影響論,將有助於反省中日文化交流的互動關係;一方面放在東亞海洋貿易的背景下,思考異文化相互碰撞之際,如何回應各自政治經濟條件,從而形塑出具有在地色彩

的紋樣風格。日用瓷器不同於以賞鑒為主要趣味的藝術品,還身兼日常生活所需實用器具的功能,因此分析紋樣風格的時候,也必須考慮到使用者的器用習慣。明代御器廠從萬曆三十六年(1608)輟燒後,直至康熙十九年(1680)才又開始派遣官員「駐廠監督」,使得十七世紀景德鎮窯業以民間窯場為主體,並因應消費客群的不同,而出現不同的紋樣風格。然而,十七世紀的中國卻極少有關消費者如何選用瓷器紋樣的文字史料,只有一部分景德鎮瓷器上書寫的款識和供養款,成為理解紋樣背後消費者身份和器用需求的重要依據。本論文第二、三章從兩種圖繪路徑探討景德鎮瓷器紋樣所形塑的視覺文化,一是延續代表官窯傳統青花瓷風格的供養款供奉瓷紋樣;二是深

受江南商品市場中的藝術品定式圖繪所影響的轉變期瓷器(Transitional period)紋樣。此兩種風格的發展,並不受明清鼎革戰亂的影響,皆有其相承的傳統,但是整體時代風格,仍以轉變期瓷器樣式為主流。景德鎮瓷器不僅是中國國內重要的瓷器商品,同時也因應十七世紀前期的日本消費者需求,製作大量符合日本市場所喜愛的輸日瓷樣式,因此其紋樣題材和圖繪樣式往往被轉換成一種文化符號,長期在中日兩國之間流通與衍變。本論文第四、五章以日本有田窯為例,其創立期(1610-1650)階段受景德鎮影響,採用朝鮮製瓷技術,藉以摹繪畫景德鎮輸日瓷樣式,生產具備「和樣中的唐樣」風格的內銷瓷商品。當景德鎮受到明末戰亂及清初

嚴格的海禁政策影響,外銷產量銳減之際,促使有田窯再進入發展期(1650-1670)和完成期(1670-1690)階段,獲得了獨立發展的契機。將過去流行於日本市場的景德鎮輸日瓷樣式轉化成在地樣式,同時因應日本消費者的審美意識,形塑出以日本視覺文化為主體的和樣風格。比較景德鎮與有田兩地瓷器紋樣風格的發展模式,有助於擺脫常見的「中國風格影響日本」的片面影響論,這往往忽略了有田瓷器紋樣發展過程中的文化主動權。在面對十七世紀中日文化交流時,必須正視日本文化主體性的選擇權,才有可能理解有田瓷器與景德鎮瓷器紋樣中截然不同的視覺風格,從而觀照更多元的互動關係。

高雄市覆鼎金人文地景之研究

為了解決鳳山市長林三郎 的問題,作者張饌鰆 這樣論述:

摘要 聚落為一種空間體系,傳統聚落的生成是由長久演化地的一種結果,經過複雜的經濟、社會文化現象與過程的發展,為人類生活在特定空間中,進行與生存相關的活動,包括生產、人群互動關係,以及信仰儀式體系等,所展衍傳承及發展歷史過程下的具體表徵。經過居民在日常生活中的折衷與協調所建立的在地生活常規,並且投射在空間之中。 覆鼎金聚落從清代時期發展,依靠曹公新圳的修建,將穩定水源注入而形成村庄,地方上擁有許多自然地景,如獅山、覆鼎金埤即金獅湖,地名源自於地形地貌的毬山,居民型態為傳統的農耕社會,除以農耕外,亦利用埤塘養殖魚類及栽植菱角、蓮蒲等作物。 聚落依湖畔西側

聚集,東側則鄰近大灣山郊區邊陲地帶,雖擁有特殊的地景樣貌,但在清代到日治初期,文獻所記載資訊少之又少,直到日治末期,戰備軍需將其萬丹港擴建,附近村莊被迫遷移,並將火化場遷建到覆鼎金郊區,隨即大量的墳墓遷葬大灣山上,將覆鼎金的原始面貌,強制加以改變,冠上嫌惡鄰避區域之名。 戰後,國民政府的政策施行,又再一次的將覆鼎金形塑成政策下的封閉性模範社區,都市計劃的限制政令,讓覆鼎金發展動彈不得。在地仕紳、民間社團或是政府的資源投入建設,就像施放煙火一樣,當下炫麗耀眼,之後深感空虛乏味,聚落受限發展緩慢,湖埤地景的不斷改造,形成一種特殊的現象。 縣市合併後大高雄的思維,嫌惡鄰避

設施一一拔除或是加以規畫修飾,試圖抹除在羊皮紙上的寫跡,企圖重新描畫覆鼎金的樣貌,這應該是它最後一次被政策的畫筆大肆塗改,但願將能以最美麗的作品樣貌呈現。 本文將各時期年代所形塑的地景地貌來龍去脈加以探討,與相同時空下的人文軌跡互相討論,試圖了解覆鼎金的前世今生。