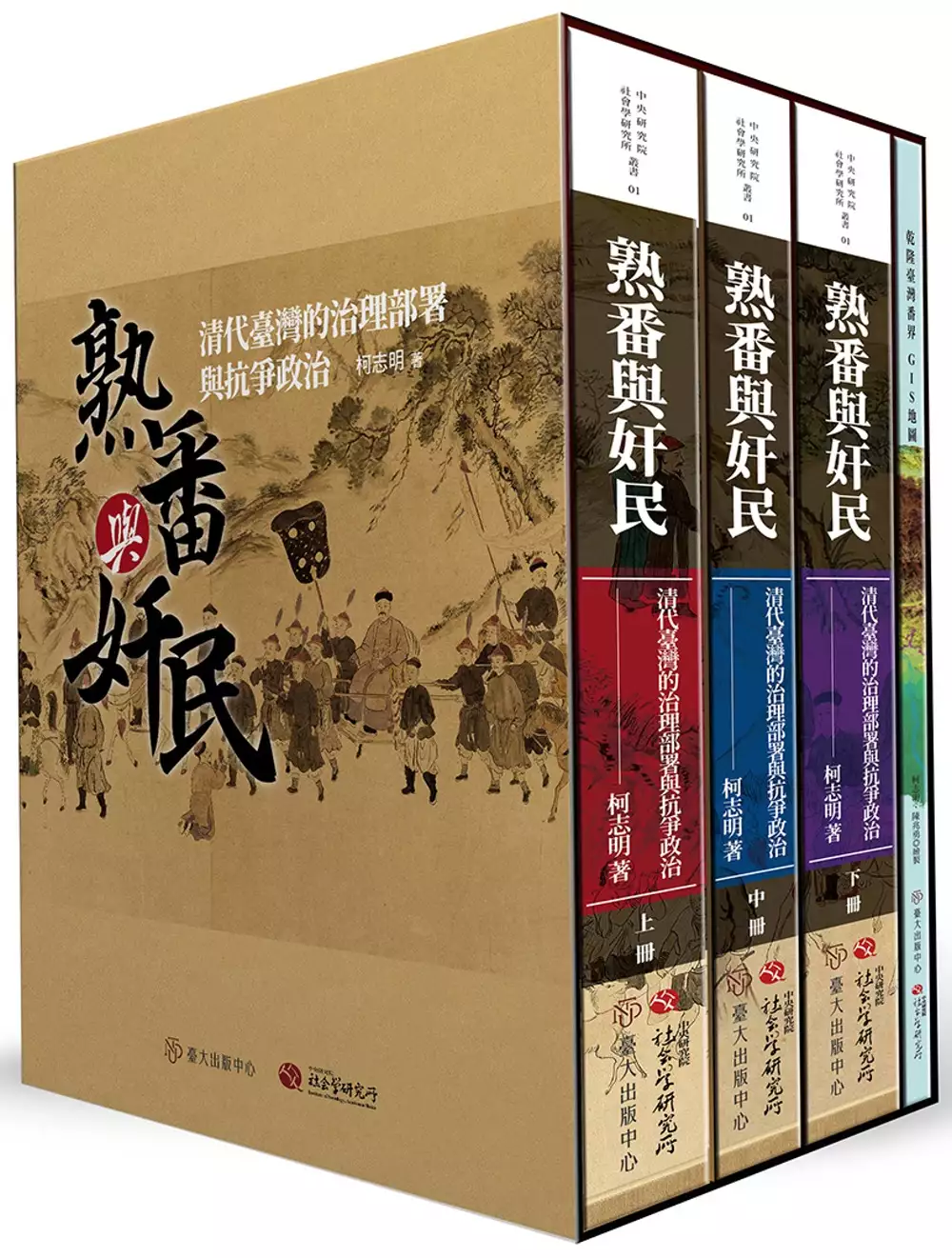

麻豆區清水里的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦柯志明寫的 熟番與奸民:清代臺灣的治理部署與抗爭政治【平裝版,全三冊不分售】 和柯志明的 熟番與奸民:清代臺灣的治理部署與抗爭政治【限量精裝版,全套三冊附地圖集】都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自國立臺灣大學出版中心 和國立臺灣大學中心所出版 。

國立臺北大學 民俗藝術與文化資產研究所 陳清香所指導 邱晟瑋的 天妃顯聖錄在臺灣媽祖宮之呈現 (2019),提出麻豆區清水里關鍵因素是什麼,來自於天妃顯聖錄、臺灣媽祖宮、媽祖圖像、廟宇建築裝飾。

而第二篇論文國立政治大學 民族學系 黃季平所指導 簡文敏的 大滿舞團的「聖化」與「愛」:小林的歷史文化與災後重建 (2018),提出因為有 大武壠、小林、大滿舞團、聖化、愛、八八(莫拉克)風災的重點而找出了 麻豆區清水里的解答。

熟番與奸民:清代臺灣的治理部署與抗爭政治【平裝版,全三冊不分售】

為了解決麻豆區清水里 的問題,作者柯志明 這樣論述:

本書以平埔族岸裡社群作為主要案例,探討清代臺灣的治理部署與抗爭政治。除說明三層式族群空間體制如何在國家權力策略性的治理部署與底層──「熟番」與「奸民」──的對應行動和反抗下,生成與轉化之外,同時試圖闡明國家權力在十九世紀時於前述常態治理體制之外兼行運用權變部署,「兼用經權」,利用漳泉客社群分類矛盾分化漢人社會,終至以權害經,造成民間武力的坐大與失控,以致殃及前者。 藉由探究三層式族群空間體制的生成與危機,作者釐清國家權力利用生番/熟番/漢人族群歧異、分帶隔離治理的策略部署,並說明其如何適得其反地造成十八世紀末臺灣史上最大的動亂:由沿山漢人界外私墾勢力發動的林爽文事

件。藉由分析與三層制配套成形的番政變革,進入熟番社內,探究國家權力為達成與熟番族群的結盟策略而進行的收編和滲透,如何造成平埔族社會內部的階層分歧、內鬥以及裂解離散。 透過體制分析,本書首度為清代臺灣長程的社會變遷建構一主體性史觀。研究方法結合社會科學與歷史敘事,頗具開創性與啟發性。對於官方史料(特別是宮廷檔案)以及民間公私藏古文書(以岸裡大社古文書為主)等龐大一手資料的整理與解讀,深入而且詳盡,使用QGIS繪製的歷史地圖亦極具參考價值。無疑將成為臺灣史研究的重要里程碑。 ※平裝版提供GIS地圖連結,不附紙本地圖集※ 名家推薦 本書專注於十八至十九世紀臺灣社會的構成,企圖揭發

集權帝國操控治理下,不同族群的庶民如何在被利用與反利用之間尋求生存之道。一個本是南島民族的家園,何以原是主人反而變為客人,被邊緣化,而換來新的主人?本書針對三層制中間夾層熟番與漢民糾葛的複雜問題進一步析論,更著重於國家權力操作族群分化。在國家理性制度的規範下,柯志明還看到政治實作過程中的權宜和權術,也注意到社會底層的變化和能耐。相信本書的問世不但為臺灣史研究樹立一個新的里程碑,在方法與理論上也會給「臺灣人類學」和「臺灣社會學」帶來一些震撼。——杜正勝(中央研究院院士) 這本鉅著將澈底改變我們對清代臺灣政治社會變遷的理解,特別是漢人分類械鬥及熟番政策之間的關聯。相對於過去研究往往以民風強悍

、利益爭奪解釋分類與民變,本書具體指出國家權力的「治理部署」因素:康熙朝因為管制婦女與移民渡臺,激發了朱一貴事件的閩客分類;乾隆朝由於劃界遷民,滋生了三層制夾心層地帶的界外私墾勢力,激發漳泉分類。清廷後續更利用這些分類,在林爽文事件及十九世紀的民變中分化並牽制反叛力量。這是目前所見最完整而有說服力的解釋。——王甫昌(中央研究院社會學研究所研究員) 本書以岸裡社群如何階層化、派系化與貧窮化為案例,完整建構熟番社會從三層制、番政改革到番屯制的土地關係與番社網絡變遷;同時,拉出另一條漢人社會的角色脈絡――單身移民、客家義民與私墾奸民,描述地方社會的人群如何抉擇、抗爭與妥協,以補足清代臺灣歷史變

遷的族群圖像。環環相扣的故事背後,更有一套深藏「帝皇機心、朝廷妙算」、分化控制臺灣社會的治理部署理念。追過《番頭家》的讀者,這是不容錯過的續篇:一個熟番與漢民攜手或爭奪、情節精采的歷史故事,一套幾乎處處潛藏理論洞見「彩蛋」的宏大解釋體系,一本澈底改寫清代臺灣史的鉅著。——詹素娟(中央研究院臺灣史研究所副研究員)

麻豆區清水里進入發燒排行的影片

單人台灣環島一個月系列要畫下句點了,感謝大家一年多來的支持和鼓勵,讓我們一起用秘境象鼻隧道迎接它的落幕,接下來再往新的地方去!

片尾有全新系列「青康藏高原與甘肅沙漠系列」短預告,別錯過了。

PS:台灣環島影片不是今年拍攝的

頻道會一直持續上新片,訂閱我,分享給你的朋友們,一起來看更多美景故事

現在全台國光號客運上也能看到環島系列影片喔!

想看更多:

FB:https://www.facebook.com/XGVocal/ 電競說書人Vocal

IG:https://www.instagram.com/xgbboyvocal/

攝影器材:

機身:Canon EOS R(2019/10)、Osmo action(2020/01)、DJI Mavic Mini、Canon EOS M50

鏡頭:EF-M 55-200mm F4.5-6.3、EF 16-35mm F4 IS L、RF 35mm F1.8 IS

穩定器:智雲Weebill S

麥克風:Rode VideoMicro(結果都沒在用)

剪輯、調色:Ouo Rastves

https://www.facebook.com/Rastves

封面文字:寒星

https://www.instagram.com/zizizizicha...

[email protected]

天妃顯聖錄在臺灣媽祖宮之呈現

為了解決麻豆區清水里 的問題,作者邱晟瑋 這樣論述:

《天妃顯聖錄》為媽祖事蹟典故之集成。傳統的媽祖宮建築裝飾相同於一般台灣常見的通俗宮廟,無論宮廟所供的主神為何,一般裝飾題材多出於民間戲齣傳奇小說,如《三國演義》、《封神演義》、以及一般文人佚事等的內容情節。 然而,板橋慈惠宮的建築裝飾,卻不同於一般傳統宮廟,此宮將主神媽祖的事蹟,即《天妃顯聖錄》的典故,呈現於廟壁上。因為這個契機,筆者展開台灣南北各地媽祖宮的考察。 《天妃顯聖錄》之典故呈現於媽祖宮的建築裝飾。筆者北至基隆慶安宮,南至屏東慈鳳宮,排列如下:北部地區有基隆慶安宮、淡水福佑宮、關渡宮、新莊慈祐宮、板橋慈惠宮、三峽紫微天后宮、新竹長和宮七座。中部地區有大甲鎮瀾宮、

豐原慈濟宮、大肚萬興宮、北斗奠安宮四座。南部地區則屏東慈鳳宮一座。共是十二座媽祖宮。 發現這些媽祖宮的廟宇裝飾流行了二十幾年。筆者考察各媽祖宮表現《天妃顯聖錄》所呈現的圖像,使用浮雕、浮雕線刻、高浮雕、樑坊畫、擂金畫、交趾陶等。運用媒材相當廣泛。 台灣南北具代表性的媽祖宮內,其建築裝飾幾乎均表現了林默娘生前與成神後的形象,從降誕、而少女到天后之造形。符合了《天妃顯聖錄》所記載的內容,包括林默娘從出生、修行、濟世、成神、以及成神後的顯化事蹟。可以看出是反映了福建地區的百姓生活,在明清之際林默娘是女性成長、女性濟眾、女性成神的典範。 綜合田野調查之材料。為本論文最重要的處理工作。

以圖像學方法將《天妃顯聖錄》的典故原文、《敕封天上聖母實錄》的圖像、以及採集台灣各地媽祖宮,有關《天妃顯聖錄》典故之建築裝飾圖像,做三重對比。 本論文的主要內容,即考察並整理台灣各地媽祖宮中有天妃顯聖錄圖像,進行比對分析,結合文獻與田野調查。

熟番與奸民:清代臺灣的治理部署與抗爭政治【限量精裝版,全套三冊附地圖集】

為了解決麻豆區清水里 的問題,作者柯志明 這樣論述:

本書以平埔族岸裡社群作為主要案例,探討清代臺灣的治理部署與抗爭政治。除說明三層式族群空間體制如何在國家權力策略性的治理部署與底層──「熟番」與「奸民」──的對應行動和反抗下,生成與轉化之外,同時試圖闡明國家權力在十九世紀時於前述常態治理體制之外兼行運用權變部署,「兼用經權」,利用漳泉客社群分類矛盾分化漢人社會,終至以權害經,造成民間武力的坐大與失控,以致殃及前者。 藉由探究三層式族群空間體制的生成與危機,作者釐清國家權力利用生番/熟番/漢人族群歧異、分帶隔離治理的策略部署,並說明其如何適得其反地造成十八世紀末臺灣史上最大的動亂:由沿山漢人界外私墾勢力發動的林爽文事件。藉由分析與三層制

配套成形的番政變革,進入熟番社內,探究國家權力為達成與熟番族群的結盟策略而進行的收編和滲透,如何造成平埔族社會內部的階層分歧、內鬥以及裂解離散。 透過體制分析,本書首度為清代臺灣長程的社會變遷建構一主體性史觀。研究方法結合社會科學與歷史敘事,頗具開創性與啟發性。對於官方史料(特別是宮廷檔案)以及民間公私藏古文書(以岸裡大社古文書為主)等龐大一手資料的整理與解讀,深入而且詳盡,使用QGIS繪製的歷史地圖亦極具參考價值。無疑將成為臺灣史研究的重要里程碑。 ※限量精裝版全套三冊,隨書附贈「乾隆臺灣番界」GIS全彩地圖集※ 名家推薦 本書專注於十八至十九世紀臺灣社會的構成,企圖揭發

集權帝國操控治理下,不同族群的庶民如何在被利用與反利用之間尋求生存之道。一個本是南島民族的家園,何以原是主人反而變為客人,被邊緣化,而換來新的主人?本書針對三層制中間夾層熟番與漢民糾葛的複雜問題進一步析論,更著重於國家權力操作族群分化。在國家理性制度的規範下,柯志明還看到政治實作過程中的權宜和權術,也注意到社會底層的變化和能耐。相信本書的問世不但為臺灣史研究樹立一個新的里程碑,在方法與理論上也會給「臺灣人類學」和「臺灣社會學」帶來一些震撼。——杜正勝(中央研究院院士) 這本鉅著將澈底改變我們對清代臺灣政治社會變遷的理解,特別是漢人分類械鬥及熟番政策之間的關聯。相對於過去研究往往以民風強悍

、利益爭奪解釋分類與民變,本書具體指出國家權力的「治理部署」因素:康熙朝因為管制婦女與移民渡臺,激發了朱一貴事件的閩客分類;乾隆朝由於劃界遷民,滋生了三層制夾心層地帶的界外私墾勢力,激發漳泉分類。清廷後續更利用這些分類,在林爽文事件及十九世紀的民變中分化並牽制反叛力量。這是目前所見最完整而有說服力的解釋。——王甫昌(中央研究院社會學研究所研究員) 本書以岸裡社群如何階層化、派系化與貧窮化為案例,完整建構熟番社會從三層制、番政改革到番屯制的土地關係與番社網絡變遷;同時,拉出另一條漢人社會的角色脈絡――單身移民、客家義民與私墾奸民,描述地方社會的人群如何抉擇、抗爭與妥協,以補足清代臺灣歷史變

遷的族群圖像。環環相扣的故事背後,更有一套深藏「帝皇機心、朝廷妙算」、分化控制臺灣社會的治理部署理念。追過《番頭家》的讀者,這是不容錯過的續篇:一個熟番與漢民攜手或爭奪、情節精采的歷史故事,一套幾乎處處潛藏理論洞見「彩蛋」的宏大解釋體系,一本澈底改寫清代臺灣史的鉅著。——詹素娟(中央研究院臺灣史研究所副研究員) 作者簡介 柯志明 美國紐約州立大學賓漢頓分校社會學博士。現任中央研究院社會學研究所特聘研究員、臺灣史研究所合聘研究員。研究領域及興趣包括歷史社會學、發展社會學、農民研究、工業與勞動關係研究。目前研究聚焦於清代臺灣的治理部署與抗爭政治。著有《番頭家:清代臺灣族群政治與熟

番地權》、《米糖相剋:日本殖民主義下臺灣的發展與從屬》、《臺灣都市小型製造業的創業、經營與生產組織──以五分埔成衣製造業為案例的分析》等書,以及〈臺灣社會變遷研究的歷史轉向:對整體觀與貶抑歷史敘事的一點反思〉、〈清代臺灣三層式族群空間體制的形構與轉化:紫線界前後的比較〉、〈熟番地權的「消滅」:岸裡社平埔族大小租業的流失與結束〉、〈歷史的轉向:社會科學與歷史敘事的結合〉等多篇論文。 【上冊】 序言:一個知識系譜學的告白 編輯凡例 第一章 導論:治理部署與社會抗爭 第二章 物以類聚/分而治之:清初臺灣漢人社會的「分類」與「義民」 第三章 國家剝削與通事專制:熟番社會的再結構 第四章 生番變熟

番 第五章 熟番地的開墾與凍結 第六章 割地換水與社產的使用和分配 第一部、體制的生成與危機 第七章 疆域化與疆界的跨越:三層式族群空間體制的形構與漢通事帶頭的界外私墾 第八章 三層制的落實與番政變革:從劃界隔離到熟番守隘 第九章 番漢租佃安排的形成和演變 第十章 公私分劃與階層分化 第十一章 菁英異化與社會抗爭:私口糧租的抽派、派系對立與通事職位的 爭奪 【中冊】 第十二章 界外私墾:越界的蹊徑 第十三章 失控的沿山 第十四章 沿山勢力與漳泉分類 第十五章 清釐界外私墾 第十六章 叛亂、分類與鎮壓:沿山勢力的叛亂、漳泉客的分類與結盟以及國家武力的鎮壓 第二部、體制的轉化與失能 第

十七章 沿山族群空間部署的新秩序:番屯制與屯番保留地 第十八章 派系鬥爭 第十九章 離散流亡 第二十章 社番口糧田的業佃控爭 【下冊】 第二十一章 「分類」與民間武力的失控:權變部署的萌生及其後果 第二十二章 屯番保留地的清釐與侵奪:番屯制的重張與疲落 第二十三章 債剝典佔與番業主的抵抗 第二十四章 家變:社主的分家、內鬥與番業的流失 第二十五章 漢人豪強的不馴與熟番產業的流失 第二十六章 番業流失與遷移界外 第二十七章 結論:治理與抗爭的在地實作 附錄 參考文獻 古文書代碼 度量衡換算 年代對照表 附圖〈乾隆臺灣番界GIS地圖〉以及全書GIS地圖網址 索引 推薦序 集權帝

國治下庶民的活路 杜正勝(中央研究院院士) 繼《番頭家》(2001)鉅著之後十年,柯志明教授又完成篇幅更大、論題更廣、析理更細緻的百餘萬言鉅著《熟番與奸民》,相信本書的問世不但為臺灣史研究樹立一個新的里程碑,在方法與理論上也會給「臺灣人類學」和「臺灣社會學」帶來一些震撼。 本書和《番頭家》一樣,專注於十八至十九世紀臺灣社會的構成,企圖揭發集權帝國操控治理下,不同族群的庶民如何在被利用與反利用之間尋求生存之道。本書運用歷史資料、處理歷史問題,不論採用什麼研究方法,提出什麼概念與先行的論說對話,都無關緊要,只要能向讀者展現更清晰且合理的歷史圖像,便是優秀的歷史著作。 可以勾畫一些

社會面目的臺灣歷史雖然至少七千年,但漫長的七千多年中,單憑考古出土文物及其相關資訊,臺灣社會的面目仍然相當模糊,嚴格意義的歷史時期大約只有最近這四百年而已。史前史且不說,如果把早先的記載當作臺灣的古代史,十九世紀下半葉開港以後進人近代史,當中一大段,大約一個半世紀可以算作臺灣的傳統時期,也就是柯志明教授這兩部鉅著用力的階段。 怎樣界定臺灣的傳統時期?在我看來,柯教授的書即在解答這個大題目,我難以贊一詞;不過,大家翻閱一下郁永河《裨海紀遊》,腦中浮現的歷史圖像應該會獲得一些具象的答案。西元1697年,杭州人郁永河來臺灣採硫磺,農曆四月初從今天的臺南沿西部平原往北走,五月初抵達八里,一路上按

日記錄見聞。他踏出府城,便發現人文與地理景觀很是不同,離開麻豆、佳里後,距離他所熟知的漢人社會愈遠。過西螺溪以北,「所見番人,文身者愈多,耳輪漸大如椀……又有三少婦共舂,裸體對客,而意色泰然」;半線(今彰化)以下,「番人狀貌轉陋」。至牛駡社(今清水),久雨之後,乘天色放晴,他走出社外山丘一遊,「杖策,披荊,拂草而登」。爬上山巔,「荊莽樛結,不可置足」。林木「聯枝累葉,陰翳晝暝」,有若進入原始森林,「野猿跳躑上下,向人作聲……修蛇乃出足下」,他看得心驚膽戰,趕快返回熟番的牛駡社。 然而這種景觀,不論地理的或人文的,基本上都在十八世紀產生快速的轉變,臺灣變成農耕的漢人社會。這是臺灣史的一大轉

折,換句話說,一個本是南島民族的家園,何以原是主人反而變為客人,被邊緣化,而換來新的主人?我看柯志明教授的著作就是要解答臺灣史上的這個「大事因緣」。 在這個轉變過程中,牽涉四種角色,外來統治者清帝國政府、遷移來臺尋求新天地的漢人、蟄居內山但會出草的高山原住民(生番),以及原本就住在平地而已歸順的平埔族群(熟番)。柯教授從《番頭家》就提出「三層制」的理論,「生番在內,漢民在外,熟番間隔於其中」。本書針對中間夾層熟番與漢民糾葛的複雜問題進一步析論,更著重於國家權力操作族群分化。所以傳統膚淺又帶偏見的「漢人中心移墾開化論」,他置之不論,而對「國家剝削說」與「國家理性保護說」有所商榷。在國家理性

制度的規範下,柯教授還看到政治實作過程中的權宜和權術,也注意到社會底層的變化和能耐。他發現國家「善意」地扶植熟番菁英,反而造成原來族群內部的裂解;想要防範漢民豪強,卻又空出自由與可能的界域。所以國家權力的理性運作,不一定會有如意算盤的收成。我想在這個領域的論述,本書承襲過去同行積累的成果,進而更上一層樓。 不過,清領時期的臺灣,絕大部分時間是一個府,脫離不了帝國制度的架構,也脫離不了帝國權力的本質。制度架構和權力本質,可謂中國歷史的「常經」。換言之,歷來中國政權無不政治掛帥,以維繫政權穩定為最高原則,經濟利益非優先考慮的項目,民生關懷只是政治宣傳的門面而已。只要不危及皇朝的存在,不妨視當

地特殊情況採取適當的權宜措施,十八、十九世紀臺灣的開發過程,要從這種意識形態思考,和理不理性沒有絕對關係。 臺灣在中國本部十八省內,民族和族群是相對比較複雜的地區,帝國官員對於特定民族或族群的利用,終極目的是職責所在的地方安定,故給予所謂「協力菁英」方便或好處,不過是權宜的手段而已,然而庶民就在權宜的利用中尋求發展的活路,有力者遂更容易出頭。柯教授看到「經」外的「權」,我個人毋寧認為「利用」是實,但談不上「結盟」,後來的歷史仍然留下以前的痕跡。不論日本殖民或國民黨一黨統治時期,各族群的「協力菁英」分一杯羮有之,何嘗被人家當作「自己人」? 我說過十八世紀是臺灣傳統社會摶成的時期,現在

雖然已經進入「後現代」了,但傳統的因子仍然無所不在,還不時發揮作用。臺灣史研究不能忽略這一塊,傳統時期乃是現代臺灣的DNA。不研究傳統,只看大航海的國際或日治的近代化,終難了解戰後這幾十年的政治與社會。柯志明教授春秋猶盛,個人期待往後十年,他再度奮其如椽之筆,貢獻一部研析臺灣傳統社會的鉅著。 第一章 導論:治理部署與社會抗爭(摘錄) 一、三層式族群空間體制的生成與轉化 乾隆朝期間,清廷幾次於夾在內山生番地界和沿海已成定耕農業的舊墾區之間的「界外平埔」重新劃界。界線每次推移,國家治理策略對介於中間的地帶一三層空間分布內(新界與生番地界間)的「夾心層」地帶,以及新劃入界內的「新舊界間」地帶一在

族群相關的人口分布與地權安排上,均有所更易。幾次劃界並不僅止於劃定邊界,同時也進行清釐沿邊民番(生番、熟番、漢人)界址,以及重新界定中間地帶民番(漢人、熟番)間的土地所有和租佃安排。事實上,界線的劃定是以清釐民番界址為先決條件,而邊界確立後又反過來作為區劃族群空間的判準,成為民、番業及相應之業佃安排的界限,限定了中間地帶先後有別的族群土地所有關係以及其上的租佃安排〔按:即番業漢佃關係之有無與性質〕。不光是界線重劃,空間區劃內族群人口及土地等相關政策也改變了。層層推移且性質不一的地帶,讓清代臺灣族群空間體制的複雜性倍增,也在研究上造成不少困擾,勢得交代在先。 乾隆五十五年十一月軍機大臣與兵部等部

議奏閩浙總督伍拉納奏准設屯與分撥屯地案內,伍拉納所附勘丈委員徐夢麟等的稟文,說明了先後紅、藍、紫、綠線邊界的沿革與本次的處理方式: 臺陽近山地廣,民多越墾,往往深入內地,生端滋事。雖曾於乾隆十五年、二十五年兩次立碑,併於淡、彰二處挑築溝土,以分界限,但日久漸廢,旋遭匪亂〔按:林爽文事件〕,其未築者固屬空談,其已築者亦為頹毀。⋯⋯應請以此次清查屯地,歸屯為界。⋯⋯從前以紅、藍、紫色畫線為界,今則添繪綠線,以別新舊。(臺案彙錄甲集:46)

大滿舞團的「聖化」與「愛」:小林的歷史文化與災後重建

為了解決麻豆區清水里 的問題,作者簡文敏 這樣論述:

本論文係以2009年八八(莫拉克)風災之後,小林大滿舞團作為研究災難適應的案例。小林部落村民大部分係由大武壠族人組成,2011年大武壠族人後裔組成「大滿舞團」,以復振傳統歌謠、文化為其目標的同時,兼及創傷療癒與生活照顧。本論文從災難人類學中多線性適應的觀點,在8年實際參與舞團經營的過程之中,以歸納的方法統整其主張與行為,指出「聖化」與「愛」為其主要的核心影響因素。「聖化」的意義包括應用傳統太祖信仰的神靈化,以及以復振傳統文化為其追求生命的神聖化與意義化;「愛」,則是指舞團團員對逝去家人的摯愛、團員之間的友伴愛,以及以愛及人的作為等。在實際生活實踐上,因對象與情境的不同,「聖化」與「愛」包含正

向與負向的行為。八八(莫拉克)風災使倖存的小林村民瞬間失去依靠,部落、家庭、經濟與身心狀態皆處於破碎、弱勢、不完整的相對低下狀態,他們需要奮起克服來自大自然與人為的複合式災難。災難能揭露社會的結構與文化特質,從風災後大滿舞團的經營方式與訴求,能從其大武壠早期的太祖信仰傳說、部落社會組織、社會習俗變遷,找到以親屬與姻親為基礎所構成的家/社會的結構中,重視歡樂、分享與友伴愛特質的關聯性,並反映在「聖化」與「愛」的特質上。本文從重建的過程中,發現大滿舞團以復振太祖信仰與傳統文化為其職志,對其身心健康有所幫助;重視「聖化」與「愛」的情感作用,使其太祖祭祀逐漸成為族人的過程,增進其大武壠族的族群意識與認

同;透過文化、歷史與愛的重新連結,讓團員自覺生命「重生」;不僅增加適應外界要求的自我功能,並且能推己及人,以人道的精神協助其他需要幫助者。此種適應模式使其因風災所造成破碎、弱勢、不完整的相對低下狀態,逐步朝往完整、堅強與健康,往上提升的方向調整,是面對災難時較為健康的適應方式之一。另本文係個案,引用時需知其研究限制。