龜山島穿著的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐宗懋圖文館寫的 閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張) 和李長青的 愛與寂寥都曾經發生都 可以從中找到所需的評價。

另外網站宜蘭出航!體驗龜山島繞島、看鯨豚跳躍可愛舞姿 - Jamie慢森活也說明:不飲酒與抽菸,出發前一天有充足睡眠,會暈船可於登船前半小時使用暈船藥,或到甲板通風處深呼吸。遵循人員說明確實穿著救身衣,看到鯨豚可拍手互動,勿 ...

這兩本書分別來自時報出版 和斑馬線文庫有限公司所出版 。

亞洲大學 社會工作學系碩士班 廖淑娟、陳竹上所指導 簡宏哲的 921災後重建遺忘的原住民:霧峰花東新村的發展歷程 (2012),提出龜山島穿著關鍵因素是什麼,來自於都市原住民、自立造屋、社會住宅、社會工作。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 地理研究所 楊宗惠所指導 簡珮韻的 韓華與永和韓國街:一個經濟面向的國際遷移調適研究 (2003),提出因為有 遷移調適、族群經濟、族群網絡、韓國華僑、韓國街、韓國成衣批發的重點而找出了 龜山島穿著的解答。

最後網站燦星國際旅行社股份有限公司行程單則補充:龜山島 海域時有水母出沒,建議穿著長袖泳衣及泳褲或防水母衣,預防被水母螫到造成 ... 船上備有SUP立槳、造型浮具、水上浮毯及釣具供旅客使用,讓龜山島夢幻牛奶湖在你 ...

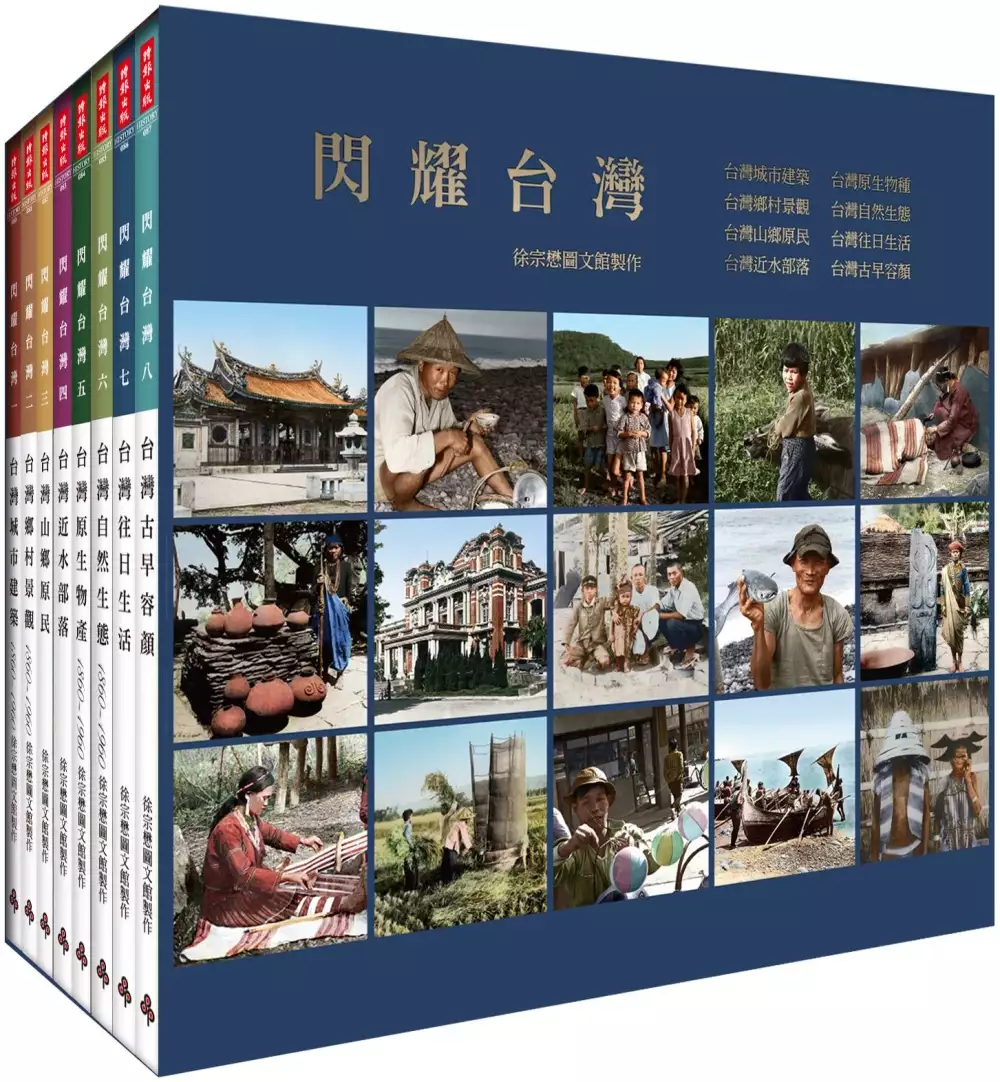

閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張)

為了解決龜山島穿著 的問題,作者徐宗懋圖文館 這樣論述:

閃耀台灣精裝套書八冊 附贈精美明信片(八張) 《閃耀台灣》:台灣土地情感與知識的傳家之寶 從來沒有一套台灣書籍像《閃耀台灣》這般,讓人如此沉浸在台灣土地的百年時空,猶如步行其間,徜徉於四周炫目感人的風情,偶爾也因目睹具體的事件而感受到內心強大的衝擊。這套書已經超過傳統紙本書的視覺極限,而是台灣土地情感而知識的傳家之寶。不只是放在書架,而是注入未來世世代代的台灣人的心靈,不斷地被學習和重溫,具有永恆的典藏價值。 能做到這一點,是因為《閃耀台灣》使用了最精美的照片原材料,以及最高端的現代數位上色工藝技術。這是徐宗懋圖文館動用了累積20年的原照片收藏

,以及過去5年建立的國際一流數位上色藝術師團隊,兩項優勢所取得的驚人成果。 以《台灣山鄉原民》這一本畫冊為例,本畫冊使用日本學術權威森丑之助先生在百年前所拍攝的經典原住民圖錄照片,一般出版社都使用舊出版品反覆翻拍的圖片,大多都已模糊不清;然而,徐宗懋圖文館卻使用用市價高達50萬台幣的森丑之助的精緻柯羅版原版圖片。如此投資只為了取得最好的印製效果,這也使得《閃耀台灣》中的原住民圖像無論內容和視覺效果,都達到了台灣出版界史上的最高峰。 至於物產和生態方面的圖片,則是使用了《大量台灣寫真大觀》、《亞細亞寫真大觀》和《台灣物產大觀》精美的原版照片,呈現了前所未有的視覺效

果。有關過去台灣人生活和習俗的影像則是民國49年(1960年)薛培德牧師所拍攝的經典照片,每一張都是由原底片沖洗出來,並且進行精美的數位上色,展現了動人的往日情懷。 總之,在技術工藝層面,台灣沒有任何一本出版物像《閃耀台灣》做出如此大的財力,動用如此多的人力,以及付出如此深的心力,只為了留下一套值得代代相傳的台灣之寶。 《閃耀台灣》製作完成於台灣疫情最嚴重的兩年,很多人不能正常上學上班,收入和生活都受到影響。然而,就在此時此刻,我們做出最大的投資,投入最大的心力,完成這一套經典作品,代表台灣在艱困的環境中奮鬥不懈的精神,有如一顆閃亮的鑽石,永遠福星高照。

文/作者徐宗懋 以下是八冊書的主題: 《閃耀台灣一:台灣城市建築1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊從清朝時期到日本殖民,一直到光復以後,台灣城市景觀的變化,包括建築的材料、風格、實用性,以及對生活實際的影響。時間橫跨一百年,包括日本時代現代城市的興建,書中有數張珍貴的全景圖,考證了過去城區、官署、街道和民房的位置和稱謂,成為十分珍貴的文獻和美學紀錄。 《閃耀台灣二:台灣鄉村景觀1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊介紹鄉村地區建築的特色和景觀,清朝

時期主要是傳統閩南和客家的農舍,富裕人家則住三合院,至於原住民則是傳統的茅草屋或石板屋。日本時期,城市建築出現較大的變化,不過鄉村建築的變化較少,直到光復以後大量的水泥房和磚石房,又呈現新的風貌。 《閃耀台灣三:台灣山鄉原民》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的圖像原作為底本,圖像反映的山區景觀與原住民生活狀態,本書主要集中在山區原住民部落的人文風情,包括泰雅族、卑南、布農、排灣等部落,本書著重介紹這些部落在山區的生存方式,包括信仰、生產以及日常生活習俗等,內容豐富,為珍貴文獻和美學資料。 《閃耀台灣四:台灣近水部落》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的

圖像原作為底本,透過高端的上色技術賦予新的生命。本畫冊介紹靠近海洋和湖泊的原住民部落,主要集中在阿美族、達悟族和邵族,書中以豐富多彩的照片表現他們和海洋以即湖泊的生活關係,其中達悟族捕獲飛魚的圖像紀錄,更是珍貴的歷史文獻。 《閃耀台灣五:台灣原生物產1860-1960》 1960年代台灣輕工業興起之前,台灣的主要生產農業產品和大宗原料,同時包含部分漁牧事業,即以本身的土地為生產資源、包括稻米、蔗糖、樟腦、水果以及養蠶事業等等,充分反映台灣在工業化之前的生產情況,這也是早期台灣經濟的主體。 《閃耀台灣六:台灣自然生態1860-1960》 本畫冊使用民間

老照片以及薛培德牧師的攝影作品,完整呈現台灣從清代、日本殖民,到光復初期的動植物自然生態,包括主要的動物和植物,以及高山景觀。這是台灣原生物種和大自然的完整呈現。 《閃耀台灣七:台灣往日生活》 1960年,即那個年代的人們習慣稱的民國49年,美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。1970年代台灣快速工業化之前基層百姓仍然生活於農業社會的形態,包括婚喪禮俗、各種手工行業、飲食習慣,甚至鄰里關係等等。許多現象已經存在百年以上,但在1970年代以後卻逐漸消失了。今天50歲以上的台灣人,可能童年時期在農村地區還經歷了農業社會型態的

尾端。 本畫冊主要集中薛培德牧師作品中有關早期台灣人生活的型態,包括信仰、工作、日常作息等,這些都是老台灣人走過的生命之路,因此,本書不僅是懷舊,也有社會學的紀實價值。 《閃耀台灣八:台灣古早容顏》 美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張的台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。除了生活型態,還拍下了當時人們的容貌神情、穿著打扮,透過帶著喜怒哀樂情感的容顏,那個年代的生活模式與精神,更生動地被記錄下來。 本畫冊集中表現老台灣人的容顏風貌,包括男女老幼的面容、服飾以及人際互動的狀態,不僅是老台灣生動的生活記憶,也是上一輩人不可抹滅的

容顏。

921災後重建遺忘的原住民:霧峰花東新村的發展歷程

為了解決龜山島穿著 的問題,作者簡宏哲 這樣論述:

本文描述阿美族人來到臺中都會區,因為921大地震促使族人聚集,自立造屋打造花東新村的過程。這群地震受災的原住民,卻不被政府承認為正式災民,在長期暫用國有土地的情況下,形成都市部落安身立命,他們爭取就地重建,為了原住民下一代生活環境的改善,更為思考在都會區如何傳承原住民文化。研究者透過口述資料及參與觀察的過程,豐富文本的扎實性,藉由社會工作者身份,進入花東新村與居民相處兩年多,詳細呈現花東新村的建村歷史,並參考災後原民地區重建案例,及新北市溪洲部落與三鶯部落重建案例,對比花東新村重建的訴求要如何持續進行。最後,研究者親身參與重建工作的歷程,運用社會工作觀點,以回應花東新村重建工作或社會住宅政策

之推動,提出心得與建議。

愛與寂寥都曾經發生

為了解決龜山島穿著 的問題,作者李長青 這樣論述:

詩集分為6輯,輯1多為抒情感懷之作,題材圍繞於生活;輯2以「決心」為名,收錄四首關於各種決心的作品;輯3多寫親情家庭,擁有濃厚家居色彩,是屬於比較軟性語言的作品;輯4因事抒發,展現了一個寫作的人多方面的觀察與思索;輯5是地誌詩;輯6的作品,大都有致意對象,屬贈答詩。此6輯詩作,共計60首。 本書特色 這本詩集的作品,都是作者在文學獎場域以外,持續且密集寫作的見證,當中也有入選年度詩選以及其他重要選集者。這冊詩集,不是作者的詩選集,是精心挑選自作者寫作現代詩20年來的部分代表作品,集結而成,共計60首,均曾發表於文學媒體,如:聯合報、自由時報、文學台灣、聯合文學、

幼獅文藝等。

韓華與永和韓國街:一個經濟面向的國際遷移調適研究

為了解決龜山島穿著 的問題,作者簡珮韻 這樣論述:

位於永和的韓國街,為一條因韓國華僑(簡稱韓華)聚集而形成具有異國風味的街道,韓華們以成衣批發為多。本研究藉由族群經濟與族群網絡觀點,以兩者的運作與其所型塑的地景變化來了解韓華回台後的調適歷程。由地景的變化可將調適歷程分為三個階段,回台初之摸索期,韓國街成型之調整與適應期,以及韓國街轉變的融入期。 先由「推拉理論」和「網絡理論」來了解韓華遷台的時空歷程與韓華的特質。韓國的排外政策與社會風氣所形成的「推力」,我方政府僑教的實施與對華僑的禮遇等措施所形成的「拉力」,以及網絡之牽引,使得1970年代以後陸續有韓華回台就學與定居。韓華多為山東省籍人士,在口音、性格與生活習慣上,具有

韓國或山東地方之色彩,與台灣本地住民略有差異,而有調適之需要,但其對中華民國在台灣已有一定的認同,且多為具有一定積蓄之移民,有助於調適的進行。 接著本研究依韓華回台最初的目的,劃分為兩種屬性,一為就學,一為直接定居。回台初之摸索時期(約1970~1980年代初),兩者相比較,來台就學的韓華,在求學期間,較有機會拓展在台灣的人脈關係,以致可運用之社會資源較多,在職業的選擇與分布上也較廣,而直接來台定居的韓華,立即面臨謀生與居住的問題,在沒有台灣的人脈之下,使其在台擁有的社會資源較少,故多依附族群網絡的協助,然由於多攜帶資本而來,故在創業資金上對族群的依賴較低。直接定居的韓華們

在回台初期利基的支持下(台灣法令使華僑較易進出台灣、台灣民眾喜愛使用舶來品),多從事著跑單幫的買賣,或經營著接受跑單幫物品的韓國商品店,亦多從事老本行之餐飲業。 韓華回台後之初期調適,雖不致封閉,但也非如想像中的容易與順利,韓華們在人際關係上仍較為侷限,職業上的發展亦不如預期,再加上1987年左右,韓國成衣批發成為韓華的利基,因而促使了韓華調整其規劃,多數韓華們透過親朋好友的網絡牽引,聚集於永和韓國街(中興街),轉以從事韓國成衣批發為主。此時期的韓華們,不僅在生活、資金與技術的交流上有得自在台韓華的網絡資源,在韓國成衣包裝上,更依賴在韓華僑的協助。永和韓國街的韓華們,在此階

段的調適歷程中,不僅在經濟活動上有了更佳的發展,也拓展了在台的社會資源而逐漸適應,且造就「韓國街」的地景,也將韓國成衣大量地帶入台灣,使韓國成衣在1980年代末期以後普遍流通於台灣的成衣消費市場之中。 1990年代末,由韓華族群網絡經濟的運作,可知韓華們隨著在台時間的增長與適應,已逐步融入於台灣社會。90年代末,在全球化的浪潮下,韓國量販成衣的競爭力逐年降低,轉由新興的中國大陸所取代,使得韓華原有得之於族群網絡上的協助,降低了營生上的助益;至中國大陸批貨,則無韓國一般具有制度性,因而更突顯台灣本地人網絡之優勢性,與韓華網絡之侷限性;再加上台灣從事成衣批發業的業者增加,競爭更

為激烈,因而使得韓華的經濟活動再轉變。雖然第一代韓華之「韓國」色彩依然濃厚,但二、三代在口音、習慣與網絡關係上,已與台灣本地人之差異不大,顯示韓華二、三代的在地化,有的接手韓國成衣批發之意願不高,有的則同樣前往中國批貨,影醒所及的是,韓國街之韓華比例已不到五成,且「韓國」街色彩已不再濃厚。 由韓華族群網絡經濟的運作與韓國街轉變,可知韓華之調適阻力不大,與其他如外勞、外籍新娘、海外華人等國際遷移者不同,其原因在於韓華在韓國強烈之排外與僑教實施的影響下,使得韓華認同中華民國在台灣,且與台灣本地人有可溝通之語言,而似在台之外省人而非外國人,再加上韓華為有一定資本之移民,使韓華們的

經濟與網絡體系並非為了滿足自我族群所需的封閉系統,因此不會使韓華侷限於我族群之中,而是有助韓華們逐步融入台灣的生活。

龜山島穿著的網路口碑排行榜

-

#1.宜蘭。龜山島攻頂401高地看神龜擺尾|觀賞夢幻的牛奶海

這是我第三次來到龜山島,前兩次都是公司的員工旅遊,第一次來龜山島是繞島+賞鯨的行程那一天風浪大沒 ... 我們只好穿著雨衣繞島,也是超難得的回憶~. 於 hiking.biji.co -

#2.台灣旅遊|宜蘭|龜山島-爬上烏龜背脊,漫步401高地 - 樹懶的 ...

當天八點多,從烏石港搭船出發前往龜山島(在船上一定要穿救生衣喔!), 我們這一團,有就是我們這一船,大概有八十幾人, 想想等等這麼多人,要一起爬山... 於 slothslothlife.pixnet.net -

#3.宜蘭出航!體驗龜山島繞島、看鯨豚跳躍可愛舞姿 - Jamie慢森活

不飲酒與抽菸,出發前一天有充足睡眠,會暈船可於登船前半小時使用暈船藥,或到甲板通風處深呼吸。遵循人員說明確實穿著救身衣,看到鯨豚可拍手互動,勿 ... 於 www.jsimplelife.com -

#4.燦星國際旅行社股份有限公司行程單

龜山島 海域時有水母出沒,建議穿著長袖泳衣及泳褲或防水母衣,預防被水母螫到造成 ... 船上備有SUP立槳、造型浮具、水上浮毯及釣具供旅客使用,讓龜山島夢幻牛奶湖在你 ... 於 cw-api.startravel.com.tw -

#5.【台灣宜蘭】 龜山島|趁炎炎夏日來臨前,趕緊登上龜山島吧

建議可以直接到龜山島旅客船務中心線上報名登島行程(等於是給旅行公司帶團的概念), ... 手套、遮陽帽、太陽眼鏡等等),格夫婦為了登401高地也是直接穿著登山裝來的XD. 於 gertaitai.com -

#6.總是遠看的「龜山島」其實是仙境還有夢幻牛奶海!2019 龜 ...

|行前準備必看 · |龜山島絕美景色 · ReadyGo出發前 · 喜歡這篇文章? · 今日穿搭 · 熱門標籤 · 熱門搭黨 · Instagram. 於 dappei.com -

#7.鳳凰旅行社,給您最好的國外旅遊體驗【宜蘭一日】龜山島賞豚 ...

08:20 台北車站/台北車站東三門集合(請找穿著E-GO的橘色背心之車服人員報到) ... 12:30 頭城區漁會搭船繞龜山島賞鯨豚(3 小時含登船簡報) 15:40 阿宗芋冰城 於 www.travel.com.tw -

#8.【玩宜蘭】不虛此行! 來去龜山島賞鯨追豚囉

登船後,記得要穿上救生衣唷! 平平安安地出門才能快快樂樂地回家! 來來來,帥哥示範怎麼穿的正確~. 於 chuchu33.pixnet.net -

#9.龜山島賞鯨『鯨艷』多﹏﹏成群的鯨豚 - 宜蘭旅遊玩家

這是我們坐的船—凱鯨號,很舒適,解說很清楚,不錯喔! 要注意聽,搭船穿救生衣 ... 於 yilango.yilantravel.com -

#10.蘭鯨號三合一期間限定賞鯨+繞島+登島+牛奶湖一次滿足

建議大家可以穿著好行走的平底鞋子及防曬用品,龜山島是高齡者或小朋友都可以嘗試體驗的推薦行程,對自己體力特別有信心的可以申請上401高地。 73. 碼頭沿岸島上的百合花 ... 於 tapioca.live -

#11.【郊山】宜蘭。雨天登龜山島、上401高地 - 寫。生活~

期待著五月中登島時能有個好天氣,讓我從島上回望。無奈事與願違,我遇上了開始爬山以來的第一次大雨。第一次穿雨衣爬山,悶熱的好難受,只好脫掉雨衣打傘 ... 於 restinwind.blogspot.com -

#12.龜山島注意事項 @ 大林(Jeff)騎車喇賽部落格 - 隨意窩

接獲消息7/4 有長官巡視龜山島請盡量在八點以前抵達謝謝合作7/4(日)無賞鯨行程 08:30在烏石 ... 攜帶: 水瓶, 乾糧, 雙肩背包, 相機穿著: 輕便衣褲, 平底鞋, 登山鞋, ... 於 blog.xuite.net -

#13.全台「小百岳」|宜蘭特輯:4座特色郊山推薦!走過山林小徑

走過山林小徑,遠眺龜山島、飽覽蘭陽平原 ... 小提醒:芒草區較濕滑難走,建議穿著雨鞋備妥防滑工具、登山杖,並穿著長袖長褲、配戴手套與帽子,避免 ... 於 www.tripresso.com -

#14.07/16(五)【滿載而龜】龜山島X北關海潮公園生態人文體驗活動

龜山島 生態體驗活動國際知名自然網站《WHEN ON EARTH》欽點全世界最酷的小島 ... 請自備飲水(1L)、環保筷,建議攜帶登山杖,穿著舒適防滑的鞋子,做好 ... 於 waterwu.com -

#15.龜山島。夢幻牛奶海自潛旅行| heyheyDive

龜山島 是台灣唯二的活火山,擁有全球僅11 處的海底溫泉,深藍色海水經過地底高熱硫磺溫泉水湧出後呈現不同 ... 無持有任何系統自由潛水證照者,水下活動需穿著救生衣。 於 www.heyheydive.com -

#16.帆船輕旅~航向龜山島、網美最愛牛奶海、SUP立槳體驗 - 易遊網

註6:在龜山島的海域,時常有水母出沒,建議穿著長袖泳衣及泳褲,預防被水母螫到造成不適。 註7:行程中操作帆船體驗需依照實際狀況由船長安排,如風浪過大或其他安全考量 ... 於 trip.eztravel.com.tw -

#17.宜蘭龜山島401高地1日~ | 山富旅遊

龜山島 有兩個碼頭北岸碼頭及南岸碼頭,吹南風時從北岸碼頭上岸,吹北風時由南岸碼頭上岸。每年春夏之交,島上的野百合盛開,非常迷人除了豐富的植物、蝴蝶、昆蟲這裡的 ... 於 www.travel4u.com.tw -

#18.[宜蘭] 龜山島登島 - 艾莉兒,旅行

烏石港衝浪勝地,但這次是搭船去龜山島參加了三合一賞鯨行程:登島、繞島、賞鯨全程四小時登島時間約三 ... 至於穿著就以輕便舒適好走的服裝為主囉 ... 於 archuang.pixnet.net -

#19.龜山島賞鯨登島半日遊心得 - 奧丁丁客棧

從小,每次坐火車或開車,只要看到龜山島,就知道宜蘭到了; ... 記得要穿著輕便好走的衣服與鞋子喔,也要記得攜帶防曬或雨具,畢竟戶外活動天氣多 ... 於 blog.owlting.com -

#20.龜山島穿著 :: 訂房資訊網

龜山島穿著 | 訂房資訊網. 龜山島穿著 傳遞幸福爵士館線上訂房 金崙溫泉民宿 花蓮旅人民宿 台北休息三小時推薦 長濱民宿 竹山套裝行程 台中兆品親子 微停宿旅秋冬補助. 於 hotel.iwiki.tw -

#21.1.登島時間:3 到11 月開放,週三學術單位限定 - 宜蘭景點網

標題:◤ 登島準備四大須知,雨天也能開心玩龜山島◢. 承載著記憶的地理座標——龜山島,佇立在 ... 上船必須穿著救身衣,天氣不佳的話,建議戶外座位的旅客也穿著雨衣。 於 scenic.goilan.tw -

#22.精選熱門『夏日穿搭』!一起穿閨蜜裝踩點去,搭配同款系列玩 ...

從宜蘭到龜山島必須要搭船過去,沿途中幸運的話還可以看到可愛的小鯨豚群哦! 海上風大,建議可以戴頂漁夫帽擋風,避免頭髮被吹亂,也兼具防曬。 於 www.miu-star.com.tw -

#23.宜蘭|龜山島牛奶海帆船・遊艇&SUP體驗- Klook客路

搭乘帆船或遊艇出海,來到宜蘭龜山島,體驗牛奶海SUP立式划槳,悠閒度過下午時光! ... 一律需穿著救生衣,禁止潛水,本船全面禁菸,若有違反以上規定即刻返回,不退費 ... 於 www.klook.com -

#24.[旅遊]龜山島賞鯨之旅~登島看哈巴狗初體驗!!!--宜蘭@ 時間把 ...

登船搂! 穿上橘色的救身衣. 明媽登場~. SAM_1710.JPG. 明先生一直 ... 於 suger25.pixnet.net -

#25.蘭陽八景--龜山朝日之旅一、個人必備物品: 防曬工具

龜山島 旅客船務中心(電話:03-9508199,傳真: ... (or 賞鯨)及欣賞龜山八景 ... 請遵守船長及服務人員之說明與指示,並確實穿著救生衣,不可在船上. 於 climb.nhri.org.tw -

#26.一秒到帛琉!龜山島牛奶海10個知識懶人包絕美仙境其實超級臭

手機也要裝在防水袋,雖然手機有防水功能,但是硫磺水很可怕,千萬別拿手機測試。 再來就是防曬,你需要一頂帽子遮住臉,大帽子可遮脖子,如果可以就穿 ... 於 travel.ettoday.net -

#27.SUP體驗- 帶你用SUP探索台灣- FanaticTaiwan

預約方式 | 注意事項 | 取消辦法 | 建議穿著 | 問與答. 這不是一句行銷口號,這是我們玩SUP的原因, ... 7、龜山島SUP環島. 幾乎所有的行程,都有區分日出場次和下午 ... 於 www.ilovewsf.com.tw -

#28.來去龜山島賞鯨聽故事<三合一行程>7-8月份限定

1.龜山島登船賞鯨及登島加清潔費,團體票1,600元,其餘接駮交通費、中餐餐飲請自理。 2.活動中請穿著輕便衣服、運動鞋,及自備飲用水。 3.此次導覽課程,老師使用小蜜蜂 ... 於 senior.104.com.tw -

#29.[登山健行] 行程-草嶺古道+桃源谷+龜山島之旅 - 小中中的吃吃喝喝

... 福隆集合→草嶺古道→桃源谷步道→大溪→礁溪 11月14日(日):民宿→龜山島→ ... 輕便行李(防水準備)、穿著運動服裝、務必攜帶雨衣、雨具。 於 jackyfj.pixnet.net -

#30.六人成行~航向龜山島、網美最愛牛奶海、SUP立槳體驗

註6:在龜山島的海域,時常有水母出沒,建議穿著長袖泳衣及泳褲,預防被水母螫到造成不適。 註7:行程中操作帆船體驗需依照實際狀況由船長安排,如風浪過大或其他安全 ... 於 bbc.agenttour.com.tw -

#31.【宜蘭】龜山島401高地健走一日 - 那米哥國際旅行社

【路線】龜山島北岸碼頭→步道登山口→401高地→環湖步道→龜山島北岸碼頭 ... 戶外活動時,建議穿著透氣、舒適的衣物,並且腳穿防滑好走的健走鞋,同時準備隨身用雙肩 ... 於 member.lamigo.com.tw -

#32.龜山島、蘭花園、金車酒廠歡樂之旅活動須知 - 台北市大埔縣 ...

請穿著長袖衣褲及防滑鞋(禁穿涼、拖鞋),以防蟲蛇叮咬,另乘船前往龜山島時,請鄉親遵守上船穿上救生衣規定,且儘量往船艙內坐,不要坐或站在船外 ... 於 dpcat.ezsino.org -

#33.宜蘭賞鯨遊龜山島-北極星壹號

三、 乘船時請注意船上工作人員講解各項安全注意事項(包括宣導影片及廣播),了解救生衣置放地點與正確穿法、緊急逃生動線及集合地點。發生緊急狀況時,應配合船上工作人員 ... 於 www.northstar1.com.tw -

#34.夏日水上派對 龜山島牛奶海。快艇包船 - 好野旅遊

水上活動體驗是需耗費較多體力,請務必再三審慎評估自身能力;建議膝蓋受傷或體力不佳或有氣喘等疾病的旅客避免此行程。 建議穿著透氣長袖衣褲,請勿穿著棉質、牛仔布等易 ... 於 www.goodtour.com.tw -

#35.『宜蘭頭城』無敵藍海!賞鯨、龜山島,搭船出海趣!! - 小兔小安 ...

選定好位子後,接下來是穿上救生衣。 一切準備就緒!賞鯨船~緩慢的駛離港口,. 現在,跟著我們出發追浪吧 ... 於 bunnyann.com -

#36.【宜蘭頭城】龜山島巡禮,來一場「鯨」艷之旅! - Niceday玩 ...

悠閒地吹著海風,享受龜山島的美景、欣賞海中跳耀的鯨豚,和家人朋友一起體驗賞鯨的浪漫;坐在豪華舒適的 ... 儘量穿著長袖透氣衣物,戴遮陽帽及太陽眼鏡,塗抹防曬油 於 play.niceday.tw -

#37.基隆嶼登島遊走小長城海景步道看燈塔.期間限定開放! - 遇見天使

基隆嶼預約、基隆嶼燈塔、基隆嶼步道、基隆嶼穿著於文內詳細介紹。 ... 基隆嶼登山步道|燈塔. 繞島; 基隆嶼穿著 ... 龜山島登島401高地絕美景色. 於 angela51.com -

#38.宜蘭龜山島賞鯨優惠票(牛奶湖賞鯨繞島、龜山八景、軍事遺跡

期待那麼久終於參加龜山島賞鯨登島繞島三合一行程,踏上龜山島, ... 水; 帽子; 暈船藥; 遮陽傘; 遮陽外套; 電解質飲料; 穿著透氣衣物; 防曬乳液用品 ... 於 www.alberthsieh.com -

#39.旅遊。宜蘭 跟著Tripbaa趣吧!體驗台灣不一樣的生態旅遊。踏 ...

踏上龜山島PokemonGO賞豚鯨、繞島、登島豐富之旅(圖多) ... 上船時,穿著橘色衣服的海巡人員會再次核對上船人數與身份,確認與當初呈報的人數是一樣的 ... 於 felin0630.pixnet.net -

#40.龜山島半日遊驚滔駭浪整船吐到不要不要的登島+賞鯨+環繞龜 ...

若要說台灣哪裡有個世外桃源我認為龜山島是目前在我的心目中是最符合這名詞的地方抵達龜山島那一刻眼下景色充滿了平靜靜謐宛如山水畫的風光驚艷了我也 ... 於 queen7627me.pixnet.net -

#41.龜山島浪況預報的推薦與評價,PTT、DCARD

龜山島浪況預報的推薦與評價,在PTT、DCARD、FACEBOOK和這樣回答,找龜山島浪況預報在在PTT、DCARD、FACEBOOK就來居家網紅推薦指南,有網紅們這樣回答. ... 龜山島穿著. 於 house.mediatagtw.com -

#43.細心叮嚀 - 宜蘭賞鯨.龜山島旅客船務中心|烏石港賞鯨船服務 ...

04. 別吃辛辣或油脂多的食物,可服用生薑類如薑茶、薑糖預防暈船。 05. 請遵守船長及服務人員之說明與指示,並確實穿著救生衣,不可在船上追逐嬉鬧、船上禁止嬉戲 、 ... 於 www.ez666.com -

#44.創造旅行社日本自由行方案② 龜山島三合一行程(登島+繞島+賞鯨)

賞鯨+環繞龜山島+登龜山島+船票+報關+保險費用+專業解說+清潔設施維護費。(時間:約4小時). 海上注意事項. 1. 旅客在航行中,務必全程穿著救生衣。 於 www.ctt.tw -

#45.康茵茵 Lia on Instagram: “駕馭酪梨綠 這種膚色最適合 ...

誰知道疫情的關係只出了一趟龜山島就沒有機會再穿 ... 喜歡看穿著酪梨綠的妳喝著酪梨牛奶邊賣酪梨 ... 怎穿都好看❤️. 於 www.instagram.com -

#46.早鳥預購】台灣宜蘭|龜山島賞鯨豚・繞島・登島(坐輪椅OK ...

透過KKday 輕鬆下訂2022 年宜蘭賞鯨親子行程,搭乘烏石港唯一龜山島專利賞鯨船,前往龜山島周遭繞島和賞鯨豚, ... 為確保您的安全,在船上請務必全程穿著救生衣。 於 m.kkday.com -

#47.登龜山島+龜山八景二合一

◎假日船班時間調度大.敬請配合船家調度時間。 ◎如天氣、海象不佳無法出船時,會主動提早通知旅客更改日期,(已出發前一日下午5:00分海象資料為準) 正確出航時間將於行程 ... 於 www.qk717.com.tw -

#48.噶瑪蘭號宜蘭頭城龜山島賞鯨、登島趣» 貼心提醒

4.搭船請備身分證(12歲以下兒童,須攜帶戶口名簿或健保卡) 。 5.未帶證件而無法登島者自行負責。 6.旅客在航行中,務必全程穿著救生衣 ... 於 www.yilan-whale.tw -

#49.宜蘭一日遊|登龜山島不稀奇,要爬上龜山島401高地

每當發現一個漂亮的景點,羅賓就會奮不顧身的想挑戰他,這也就是旅行的樂趣。位在宜蘭龜山島上的401 高地,階梯數1706,這大概會是我印象最深的數字了, ... 於 ourtravel.tw -

#50.【宜蘭親子旅遊推薦玩法】龜山島登島、繞島。自然生態行旅 ...

來到龜山島也是誤打誤撞,本來想去馬祖小旅行,沒想到馬祖機場關閉,當下臨時想到可以往宜蘭移動之際,我就打開KLOOK查看宜蘭有哪些行程或門票,手機滑著 ... 於 www.lillianblog.com -

#51.跟著立槳女孩Cathy愛上SUP!「倘佯在Tiffany藍的牛奶海 - ELLE

一張張徜徉漂流在宜蘭龜山島那宛如Tiffany藍般海水的立槳美照, ... 怕曬的人可以穿水母衣、戴帽子,盡量避免穿著棉質衣物,若是下水時,衣服吸滿 ... 於 www.elle.com -

#52.2022龜山島牛奶海/湖攻略| SUP/包船貴嗎?交通怎麼去?就看這 ...

國內旅遊正夯而最近被瘋狂洗版的最夯景點莫過於龜山島的牛奶海了!這個行程是號稱萬分之一的人才能參加到的行程,不僅今年超級熱門,還因為含有許多 ... 於 shopee.tw -

#53.龜山島牛奶海2021》獨木舟sup浮潛風帆一次滿足 ... - 安啾愛旅遊

2021春夏最火熱的水上活動,就是要搭著風帆往龜山島牛奶海前進,前陣子連kid也包船往龜山島牛奶海朝. ... 偶爾會有水母攻擊,如果要深潛的旅客,建議穿著長袖泳衣喔! 於 angeltraveling.tw -

#54.宜蘭龜山島登島準備4大須知!雨天也能開心玩龜山島 - 旅遊台灣

龜山島穿著 , 承載著記憶的地理座標——龜山島,佇立在距離頭城鎮海岸約10 公里處的... 上船必須穿著救身衣,天氣不佳的話,建議戶外座位的旅客也穿著雨衣。 於 travelformosa.com -

#55.龜山島登島之前的準備:時間、天氣、裝備、登島須知 - 時刻旅行

1.登島時間:3 到11 月開放,週三學術單位限定 · 2.搭船須知:航程較長,睡飽不易暈船 · 3.登島裝備:防曬、雨具都備好,穿雙舒適好走的鞋 · 4.守護環境:龜 ... 於 tripmoment.com -

#56.終於進入賞鯨豚的最佳時機!墨鏡準備好往宜蘭出發

看到這裡實在非相關標籤:波波打卡,宜蘭,打卡北部,龜山島,衝浪,打卡離島, ... 請遵守船長及服務人員之說明與指示,並確實穿著救生衣,不可在船上追逐 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#57.遇水則發之硬斗社活動--龜山島401高地

一路上就是這樣拾階梯而上,由於步道維護良好,走起來相當輕鬆。只是因為下雨,穿著雨衣讓我們汗流浹背,爬階梯有些費力。而且因為雨勢不小,所以島上美景 ... 於 askayeh.pixnet.net -

#58.旅遊安全再升級! 龜山島登島及賞鯨豚注意事項宣導影片首映

現在更製作安全宣導影片於登龜山島前播映,讓船家業者能夠搭配解說,即時提醒遊客救生衣正確穿著、在船上觀賞鯨豚時應避免的船上互動行為,以及登島前靠岸 ... 於 asar-solutionsmy.com -

#59.海派帆遊龜山島輕旅行【8人成行】 | 最便利購票入口

【龜山島】被Whenonearth網站評定為全球12大酷島,感受海底溫泉噴發之【牛奶海】魅力。 ... 穿著建議:排水性佳快乾的薄長袖衣褲(泳裝可穿著於內),可防曬! 於 tour.ibon.com.tw -

#60.宜蘭人的鄉愁---龜山島(下) - 庄腳人的鄉間記事

安全上岸登上龜山島,雨勢越來越大,要登島前,船家給每一個人一件輕便雨衣,先撐開傘,進到遊客服務中心,趕緊穿上雨衣,展開遊島行程。 於 sjilanwa.pixnet.net -

#61.宜蘭|龜山島賞鯨・環繞龜山島體驗 - Funliday

容易暈船者,強烈建議在活動前30分鐘服用暈船藥 · 航行中,旅客務必全程穿著救生衣。請勿將任何物品拋入海中或餵食破壞海洋環境,個人垃圾請全數帶回 · 此行程僅提供中文導覽 ... 於 www.funliday.com -

#62.8小時K2龜山島獨木舟巡禮-動力團可報名時段06:00(限六日

三、划船衣服多少會弄濕,請記得攜帶一套乾淨替換衣物,上岸後換穿。 交通資訊. 集合地點:外澳觀景點開車:省道台2線132.3K 火車:出外澳 ... 於 www.taiwankayaktour.com -

#63.風雨中與小小背包客登宜蘭龜山島401高地主持人湘涵意外遭螞 ...

第一次登島的湘涵則是大喊:「我人生頭一次被螞蝗咬就獻給龜山島了! ... 穩定,湘涵與小背包客們在爬401高地的當下,時不時得把雨衣及外套穿穿脫脫, ... 於 about.pts.org.tw -

#64.【台北出發】神秘仙島~夏日賞鯨豚、龜山島登島 - 品冠旅遊

賞鯨豚的最佳季節為4月至9月底,不妨搭上往返龜山島的賞鯨船,展開一段夏日 ... 自上船起至下船期間內請遵守船上規定,並確實穿著救生衣,請注意安全以免發生危險。 於 www.pktravel.com.tw -

#65.【𨑨迌】宜蘭•龜山島一日遊(繞島+登島+401高地)

至於行前讓我一直煩惱的登山穿著,能夠穿著運動用那類排汗透氣性較佳的衣服當然最好,現場也是有極少數年輕妹仔穿美美涼鞋短褲看起來等下要去逛街的也成功 ... 於 imwhats.pixnet.net -

#66.龜山島+401高地登山健行(一日遊) - 山友俱樂部

個人裝備: 請穿著輕便運動服裝(平底鞋或登山鞋),攜帶個人身分證件、個人習慣醫藥、暈船藥(搭船30 ... 於 www.k2.com.tw -

#67.宜蘭景點|龜山島登島賞鯨豚半日遊|我要成為海賊王!牛奶海

(2021.03更新)龜山島是宜蘭著名地標,除了遙望遠眺,乘船賞鯨豚、近距離欣賞龜 ... 開心出遊安全最重要,船老大不斷呼籲大家在航程中務必全程穿著 ... 於 kenalice.tw -

#68.2020 龜山島登島申請 登龜山島401高地申請與賞鯨豚有約 ...

如果你還沒去過,那就跟著柚子的腳步一起揭開龜山島神祕面紗! ... 六、建議穿著:輕便排汗長衣褲、運動鞋、薄外套、遮陽帽、小背包(水、午餐、相機等). 於 gygy.pixnet.net -

#69.龜山島物資分發紀實(32):一名身穿旗袍的婦女肩扛著一箱 ...

1960年代,宜蘭-龜山島。一名身穿旗袍的婦女肩扛著一箱乾燥奶粉,小心翼翼地踩著大小不一的卵石緩緩地走向村莊。岸邊立著許多的支架,架上曬著漁網。 於 memory.culture.tw -

#70.基隆嶼登島攻略:預約申請幫你做,繞島燈塔一日遊路線行程+ ...

基隆嶼穿著請以輕便、舒適、好行走的服裝,鞋子也建議穿著不易滑的運動鞋,如需登上基隆嶼燈塔, ... 地理位置不同,別把基隆嶼和龜山島誤認錯了喔). 於 banbi.tw -

#71.【宜蘭】航向「龜山島」,宜蘭不一樣的行程,龜山島開放登島

因為牛奶湖真的很美,有機會一定要來SUP。 (記得穿著外套,坐船繞島時差點被冷死). 於 uu15937.pixnet.net -

#72.【遊記—宜蘭】乘風破浪。龜山島+清水地熱

龜山島 有很多種行程,因為帶著珊媽,怕行程拖太久,所以我們參加了【繞龜山八景】,全程約1.5小時,每人$500。 出發前,得依照指示穿好救生衣喔, ... 於 juishanchang.pixnet.net -

#73.龜山島登島‧賞鯨豚‧繞島|超幸運的宜蘭賞 ... - 陳小沁の吃喝玩樂

這個「龜山島登島‧賞鯨豚‧繞島」行程很有特色,因為他保證看的到!假使真的沒看到, ... 在船上都要穿著救生衣會比較安全喔! 龜山島登島‧賞鯨豚‧繞 ... 於 candicecity.com -

#74.宜蘭。龜山島攻頂401高地看神龜擺尾|觀賞夢幻的牛奶海

這是我第三次來到龜山島,前兩次都是公司的員工旅遊,第一次來龜山島是繞 ... 第二次是去年六月來登島+繞島,一出海就開始下大雨,我們只好穿著雨衣繞 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#75.湘涵首登龜山島水蛭爬滿腳濺血超驚悚 - 蘋果日報

湘涵(左一)帶著小小背包客們登上龜山島401高地。 ... 行嚮導先察覺有異,並機警撥掉吸附在湘涵腳踝上的螞蝗,湘涵傻笑:「因為身上穿著雨衣,而且以為 ... 於 tw.appledaily.com -

#76.【2022宜蘭賞鯨】龜山島賞鯨一日遊、季節行程、住宿攻略

△能這麼近距離與海豚相遇,超級興奮! 宜蘭龜山島賞鯨注意事項. 穿著輕便衣服、能防滑的鞋子; 防曬乳、遮陽帽、太陽 ... 於 www.viviantrip.com -

#77.【宜蘭】龜山島半日遊- 登島感受獨特自然與人文 - Pengu Travel

「龜山島」是宜蘭最具代表性的景點之一,來過這個城市無數次卻從未登島一探神秘風采,這次久違的宜蘭小旅行... 於 pengutravel.com -

#78.遊艇派對、比麗堅號Bi Li Chien、活動須知 - 牛奶湖、龜山島

出航前往龜山島牛奶海域、親自遊艇體驗駕駛樂趣、遊艇派對、生日/婚禮/求婚包船、 ... 行程出發後,全程需配合穿著救生衣,船長會憑專業及長年累積的經驗判斷來降低 ... 於 bilichienship.com.tw -

#79.影/梁云菲「國王比基尼」辣翻龜山島羞解人生成就 - Yahoo ...

... 自然不做作的個性,吸引42萬粉絲追蹤,近日她到龜山島牛奶海體驗SUP立式划槳,她更大膽解封,穿著「國王比基尼」徜徉牛奶海上,解鎖全裸划槳成就。 於 tw.news.yahoo.com -

#80.【 東部懶人包】把握最佳賞鯨月份!宜花東賞鯨豚景點推薦

也記得要遵守船長及相關人員的指示,確實穿著救生衣,不可在船上追逐嬉鬧以 ... 宜蘭的烏石港、南方澳及粉鳥林漁港都是可搭船至龜山島附近賞鯨豚的 ... 於 imreadygo.com -

#81.《頭城》夏天來了!!龜山島賞鯨去囉!! 宜蘭賞鯨烏石港賞鯨

上船前由工作人員示範救生衣的著裝,全程都必須穿著救生衣。 ... 不管神話為何,龜山島是烏石港外不沉的守護,蘭陽八景中更以〈龜山朝日〉為首,只要視線不受阻擋,從 ... 於 ilanpaper.pixnet.net -

#82.帆船輕旅~龜山島牛奶海、SUP立槳體驗、夜宿頭城飯店二日

依法船公司與旅行社人員皆無法提供。 3.集合報到前,請您先換好下水服裝。 ※建議穿著:上衣可穿長袖排汗衫/防曬衣/ ... 於 www.colatour.com.tw -

#83.【宜蘭。頭城】龜山島登401高地,迷人的乳白淡藍牛奶海

過去多年來,經過濱海宜蘭,都遠遠望著龜山島,時而清晰時而朦朧,這次有機會登島,滿心期待~ 在台灣難得坐船出海,幸運中籤可以登上401高地(每日 ... 於 straycat2730.pixnet.net -

#84.宜蘭賞鯨龜山島賞鯨凱鯨號宜蘭賞鯨船( 官方網站)

賞鯨+環繞龜山島+專業解說船票+保險費用+專業解說, 行程:登島二合一 費用: 團體 成人$1000、12歲以下$800 、3歲以下 $300 ... 旅客在航行中,務必全程穿著救生衣。 於 www.kgin.com.tw -

#85.龜山島賞鯨注意事項

心臟病、高血壓患者、年紀過大老人、行動不便之殘障者(有同伴照顧者除外)、懷孕26週以上之孕婦請勿登船。 請穿長袖透氣衣服,戴遮陽帽。 攜帶防曬乳液、暈船藥、以及能減輕 ... 於 www.hotweb.com.tw -

#86.【龜山島賞鯨】體驗資訊.比價後最便宜 - FunTime

不能朝海上投擲食物或垃圾等任何物品,違者將受罰。 ■ 戴太陽眼鏡、塗抹防曬、穿著輕薄長袖衣物和帽子,避免曬傷與中暑。 猜你需要. 於 www.funtime.com.tw -

#87.宜蘭賞鯨龜山島賞鯨凱鯨號蘭鯨號船隊( 官方網站)

海上注意事項 · 1. 旅客在航行中,務必全程穿著救生衣。 · 2. 時時注意平衡,移動時要攙扶扶手或船體,不得在船上嬉戲、奔跑追逐、亦不可攀爬欄杆及船頂。 · 3. 暈船時,多到 ... 於 digart039.com -

#88.登401高地機會難得報名要快喔~※揭開神秘面紗~龜山島登 ...

- 旅客在航行中,務必全程穿著救生衣。 - 時時注意平衡,移動時要攙扶扶手或船體,不得在船上嬉戲、奔跑追逐、亦不可攀 ... 於 www.g-life.org.tw -

#89.龜山島牛奶海羞見裸女玩SUP 身分曝光竟是知名藝人

黃標就黃標!我就是要脫光!!!!!」強調自己不愛穿衣服。 於 www.chinatimes.com -

#90.海派帆遊龜山島輕旅行半日遊【10人成行】 - 尚海旅行社

搭帆船看見不一樣的"龜山島",體驗水手及當船長的滋味,島國人一生必體驗一次的活動,喚醒您的海洋 ... 穿著建議:排水性佳快乾的薄長袖衣褲(泳裝可穿著於內),可防曬! 於 sunhitour.rezio.shop -

#91.宜蘭~龜山島登島401高地網美一日遊 - 世邦旅遊

龜山島 位在宜蘭縣頭城鎮海岸以東約10公里處,是宜蘭縣縣屬島嶼之中最大的島嶼,. 也是臺灣地區目前尚存的活火山。僅開放3月至11月可供登島,. 於 www.4p.com.tw -

#92.宜蘭三日行DAY3 龜山島401高地環島遊2018/5/20

宜蘭- 龜山島一日遊一大早起床有個小孩又氣喘發作大概是昨晚吃冰的關係幸好起床時間早時間上仍充裕閒妻就 ... 趕緊把穿著短褲短袖的孩子們都叫來抹上~. 於 taniawu.pixnet.net -

#93.龜山島牛奶海-全球12大酷島一秒到馬爾地夫.帛琉|SUP立槳衝浪

上個月去宜蘭礁溪山形閣飯店住宿,本來想安排超夯的龜山島-牛奶海(湖)體驗, 無奈,太熱門了, ... 出海最開心的事-有穿著清涼的比基尼辣妹相伴,. 於 mei30530.pixnet.net -

#94.賞鯨+龜山八景+登龜山島三合一

【注意事項】. ◎假日船班時間調度大.敬請配合船家調度時間。 ◎如天氣、海象不佳無法出船時,會主動提早通知旅客更改 ... 於 www.lianwhale.com.tw -

#95.宜蘭賞鯨龜山島GO~賞鯨注意事項

、奔跑追逐、攀爬舷護欄及屋頂。 ... 孕婦請勿登船。 07. 請穿長袖透氣衣服,戴遮陽帽。 08. 攜帶防曬乳液、暈船藥、以及能減輕太陽眩光的太陽眼鏡、望遠鏡、照相機及哨子。 於 www.whalego.com.tw -

#97.藍鯨假期-宜蘭賞鯨登龜山島- Posts | Facebook

龜山島 除了登島須要申請外,登401高地更是困難重重,每日只開放100位額,經過1706階的登山步道洗禮 ... 穿著畢業服在天空中飛翔,不一樣的體驗,象徵另一階段的開始… 於 www.facebook.com