YMCA 學費的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐國琦寫的 中國人與美國人:從同舟共濟到競爭對決,一段被忽視的共有歷史 可以從中找到所需的評價。

另外網站学费- 东京YMCA 日语学院也說明:入学手续时, 一年后. 入学金, ¥ 50,000, -. 学费 (含留学生保险费), ¥ 640,000, ¥ 640,000. 设施管理费, ¥ 40,000, ¥ 40,000. 教材费, ¥ 30,000, ¥ 30,000 ...

國立臺灣師範大學 樂活產業高階經理人企業管理碩士在職專班 洪聰敏所指導 賴勝德的 運動中心團體運動課程參與者參與動機、滿意度與再購意願之研究 (2021),提出YMCA 學費關鍵因素是什麼,來自於運動課程、參與動機、滿意度、再購意願、大同運動中心。

而第二篇論文國立勤益科技大學 流通管理系 彭國芳所指導 蘇昱菱的 數位補教教師魅力對數位學習滿意度及學習成效之影響 (2015),提出因為有 數位補教、教師魅力、數位學習滿意度、持續學習意願、學習成效的重點而找出了 YMCA 學費的解答。

最後網站【整理】大阪YMCA 學費 - 日本打工度假問答大全則補充:报名费及学费| 【繫体字】大阪YMCA日本語学校www.osakaymca.ac.jp › nihongo › tw › tuition大阪YMCA日本語学科は、大阪周辺に在住する外国人のために日本語の日常会話 ...

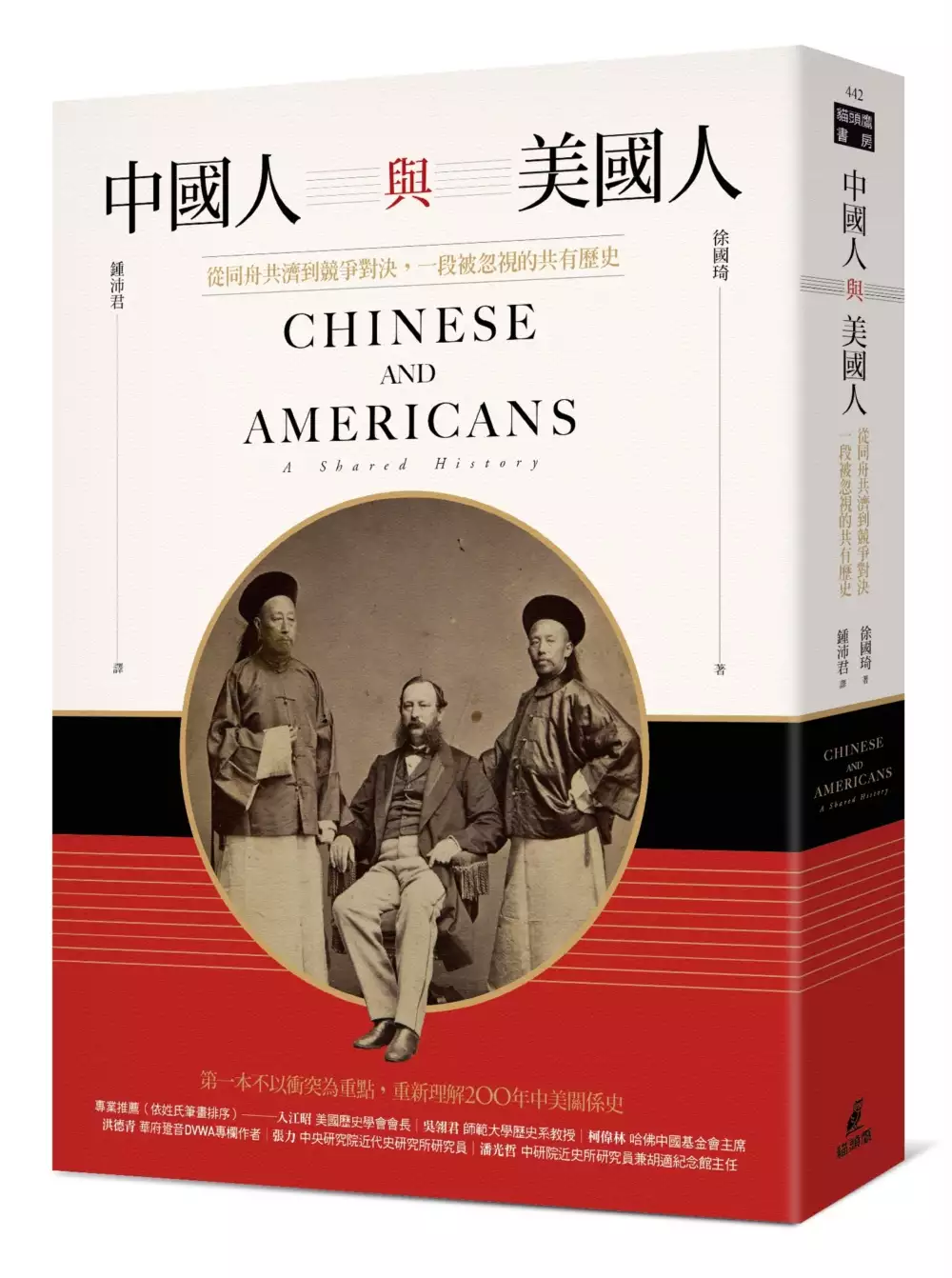

中國人與美國人:從同舟共濟到競爭對決,一段被忽視的共有歷史

為了解決YMCA 學費 的問題,作者徐國琦 這樣論述:

從政治角力到經濟對決,中美兩國其實也曾同舟共濟,攜手合作! 第一本不以衝突為重點, 用六個文化交流故事, 以人民交往的視角,重新理解200年中美關係史 ***國際史大家入江昭、哈佛講座教授柯偉林、康乃爾講座教授陳兼好評推薦*** 「理性關懷台灣命運的人都該閱讀這本書!」——吳翎君(師大歷史系教授) ★中美關係是國際秩序中最重要的兩個法碼 ★本書挑戰傳統的「美國中心論」視角,批評新起的「中國中心論」觀點 ★不再只是政治與經濟,更關注隱藏其中的人民力量 ★百年前中、美也是「小國」,我們不僅該理解大國的歷史,也該學習小國的生存之道 在權力競爭與文明衝突之前,他們在共有的歷史中彼此交流: •

美國是清帝國唯一的西方好友,他們簽下了中國在十九世紀唯一的平等條約 •當時最古老國家(清帝國)的第一位信使,竟然是由最年輕的國家(美國)所代表 •清帝國派往美國的第一批小留學生,回國後成為現代化與促進中美關係的重要力量 •在十九世紀末各地風起雲湧的排華風潮中,美國卻延聘一位中國知識分子遠赴哈佛大學教授中文。 •被視為袁世凱「洪憲帝制」的背書者,來自美國的學者古德諾,也是中國從朝代政治轉變成共和國制的重要見證者。 •在去儒家化的五四運動裡,卻出現一位「西方孔子」?其受中國人的喜愛程度,正和百年來中美關係的成正比。 •來自底層的乒乓球交流,搭起中共與美國的橋樑,中華民國的正統性從此消失於國際上。

從合作走向競爭,力爭世界第一大國 第一次世界大戰後,中國知識分子對美國總統威爾遜的失望,轉為反美的意念。其後經歷二戰的合作,與繼之的冷戰時代,兩國關係始終分分合合。 當1984年奧運,中國透過獲取第一面金牌重登國際舞台。此後,在瘋狂追求金牌數的路上,中國以此證明他們不但擺脫「東亞病夫」之名還是世界強國。2008年在奧運中達於顛峰的中國,正好對應美國的經濟崩盤,第一大國換人當的風聲甚囂塵上。 從「小國」故事到「大國」政治 我們熟悉的對立衝突,只是中美關係史中的一小部分。身為世界兩大強權,中國和美國其實已無法忽視彼此的存在,長期以來用衝突視角去理解的方式已然過時。 今日台灣是國際關係

中的邊緣人,中、美則是強權大國,但時光推回百年前,十九世紀的中、美,卻是兩個得看歐洲列強臉色的「小國」。在國際上受輕視與不平等待遇之中,他們卻有了共通的基礎,在政治外交等「上層」國際關係之外,尋找出文化交流的途徑,值得今日小國台灣借鏡。 在兩國共同經歷的希望與挫敗中,我們不僅看見國際關係裡的人民,他們現實生活中的期望和他們預期的未來,而且也不僅有競爭而已。如同當年那批小留學生,不久的將來,今日這些前往美國留學的中國學生,又將為兩個關係帶來何種變化,或許這些問題,都可在這段共有的歷史中找到答案。 ◎好評推薦 所有歷史都是共有的歷史,但如何詮釋「共有的歷史」需要謹慎引證,本書則展現了此一方法

。——入江昭,美國歷史學會會長、國際史大家 本書的巧妙是,書中提到的中英文人名也都與台灣有著共享的關係,例如:《蒲安臣條約》正本現存於台北故宮、衛三畏與培里曾認定福爾摩沙東部不屬於大清帝國管轄、田貝曾力讚台灣是大清最進步的一省、丁韙良幫徐繼畬轉贈給華府的石碑後來曾讓林獻堂看了大喊嗚呼、中美兩國的乒乓外交導致台灣退出聯合國等。正如作者徐國琦寫到:「我所謂的『文化』,指的是人和社會藉以分享夢想、希望與挫折、興奮與失望之情的那些活動......」,歷史加入情感密碼,更顯閱讀況味。 ——洪德青,華府跫音DVWA專欄作者 徐教授師承入江昭教授,研究領域縱橫出入於多重國際關係的脈絡,睿見頻出。本書正是

國際級史家技藝的展現,不僅可以替有心問津斯道的後來新秀指引方向,也是一般讀者可以向歷史探求智慧的啟蒙憑藉。 ——中央研究院近代史研究所研究員兼胡適紀念館主任,潘光哲 中美人民關係的歷史是關於人的歷史,而非只是高層的政治與外交的歷史。我們的關係向來受到那些來到美國的中國人,以及前往中國的美國的私領域所定義。來去兩國間的他們是顧問、是學生與老師、是勞工、是知識份子、是創業家,而且至今依舊如此。本書收錄中美人民在過去兩個世紀裡共享歷史的精彩文章,作者徐國琦重新講述了那些在當時著名的旅居人士的故事,而他們現在卻不為人所知:他們是建構了我們數個世代所繼承的中美關係基礎的文化大使。所有認真研究中美關係的

學生都一定想閱讀本書。 ——哈佛大學中國基金會主席、中國研究講座教授,柯偉林 在廣泛、高度原創並且可靠的研究支持之下,徐國琦的作品確實另闢蹊徑,充滿學者風範與聰明才智,重新定義了整體國際歷史研究的某些關鍵面向,其中更以中美關係研究為最。本書專注於個人而非國家、政府等各種體制機構,呈現出重要並發人深省的﹁共有歷史﹂主題,講述中美人民彼此的相遇。他不使用複雜、模糊或無意義的專有名詞為讀者帶來負擔,而是說出一個個引人入勝的故事。 ——美國康乃爾大學中美關係史研究講座教授,陳兼 這本重要著作提供了一種全新的方式檢視美國和中國共有的歷史,將會在未來幾年為學者帶來影響。 ——《選擇》月刊,威爾森

作者簡介徐國琦中國安徽省農村長大。後為哈佛大學歷史系博士、哈佛大學拉德克利夫高等研究院研究員,現為香港大學嘉里集團講座教授(國際化歷史),係研究中國國際化及中外交流歷史的傑出學者。2015年獲得日本協會(波士頓)頒授《重光葵獎》,以表揚他在國際事務研究方面的學術成就。從貧苦農家子弟、哈佛博士到國際關係史知名學者,其學思歷程即為中美共有歷史的具體呈現。徐國琦教授主要英文著作有「國際化歷史」三部曲和「共有歷史」三部曲。國際化歷史三部曲分別為:《奧林匹克之夢︰中國與體育,1895-2008》(哈佛大學出版社)、《中國與大戰︰尋求新的國家認同和國際化》(劍橋大學出版社)、《一戰中的華工》(哈佛大

學出版社)。共有歷史三部曲如下︰《中國人與美國人︰從同舟共濟到競爭對決,一對被忽視的共有歷史》(哈佛大學出版社)、《亞洲與第一次世界大戰︰一個共有的历史》(牛津大學出版社)、《關於中國︰一個共有的歷史》(完稿後由哈佛大學出版社出版)。其中文著作有學術回憶錄《邊緣人偶記》等。譯者簡介鍾沛君台大外文系、輔大翻譯研究所畢業,專職中英同/逐步口譯、書籍文件筆譯,譯有《大腦、演化、人》、《魚翅與花椒》、《與神共餐》、《我們真的有自由意志嗎?》、《切開左右腦》。 緒論 中美人民出乎意料共有的歷史 第一部分 十九世紀的信使 第一章 蒲安臣:中國走向世界的第一位信使 中國走向世界的第一

位信使 美國文明在中國的代表 「堪稱史上一個大國對另一個大國最高的讚美」:獲指派為中國對外的使者 蒲安臣使節團在美國:政治與外交 蒲安臣使節團在歐洲:尋求合作 蒲安臣的成就為何? 第二章 中國教育使團:十九世紀中國學童在美國 選擇美國作為中國首次留洋計畫目的地 中國少年在美國 中國教育使團提早召回:竟如瓜蔓抄,牽累何纍纍 成就與意義 第三章 戈鯤化:美國第一位中文老師 耶魯的中文課程計畫 哈佛的中文計畫 戈鯤化,中國的信使 戈鯤化之死及其影響 第二部分 中國與美國的國際化 第四章 古德諾:在中國的美國顧問 一位前任哈佛校長與中國 一位現任哥倫比亞大學校長

與古德諾 擔任信使的古德諾 古德諾的中國、中國人與憲法 約翰.霍普金斯大學的新校長職與袁世凱稱帝計畫 中美故事裡的古德諾:結論 第五章 杜威:美國版孔子暨文化大使 大戰與中國的重大轉變 杜威先生到中國 中國:一個民主派實用主義者的一場實務教學 杜威在創造共有的歷史時的角色 杜威是成功的信使與大使嗎? 第三部分 流行文化與中美關係 第六章 以運動為媒介的共有外交旅程 美國人、基督教青年會、中國的奧運夢 越過球網的小球:乒乓外交 一九八○年莫斯科奧運:北京與華府共有外交目標 後記:「史上最好的比賽」 總結 附注 引用書目 中外文對照及索引 致謝

一部以中美兩國人民和群體交往的國際史 吳翎君/國立台灣師範大學歷史系教授 中美關係是當前維持國際秩序中最重要的兩個法碼,稍一有閃失可能造成國際動亂。這是任何對國際關係稍有認知的人都同意的看法。研究當代國際關係的論著可謂卷帙浩繁,但是從中美兩國這兩百年來的歷史交往中以不同的「人民和群體」,將兩國人民共同經歷的夢想、願望、衝突和怨恨的生動故事放入歷史大舞台,在力求嚴謹的學術腳本中又能掌握如舞台換幕,一幕幕排演不同角色上台演出。要寫出這樣一部精彩有觀點的歷史論著,令人沉吟故事中所延伸的現實意味,並留下空白讓讀者細思未來處境,在既有的中美關係史的論著中猶如鳳毛麟角。徐國琦教授的這本《中國

人與美國人―一部共有的歷史》(原文直譯,以下簡稱《中國人與美國人》),便是這樣一本學術功底深厚,又能嫻熟掌鏡中美兩國交往中的不同主角,通過多元身分的轉換和發聲,澈底展現了敘事史學的功力。我很樂意向讀者推薦這樣的一本好書,特別是在台灣更不能迴避中美兩大強權的發展,而從中美兩國人民交往的視角探觸一部國際史,更應是面對歷史問題和當前兩岸局勢的一個突破口。 《中國人與美國人》一書是現任香港大學歷史系講座教授徐國琦在哈佛大學出版的英文專書,出版後學術佳評不斷,我曾在《台大歷史學報》寫了一篇長文介紹本書在半個世紀以來中美關係史研究的學術地位和重大意義。如同國際史大家入江昭(Akira Iriye)在本

書的序言說:「所有的歷史都是共有的歷史,但如何闡釋『共有的歷史』需要謹慎引證,本書則展現了此一方法」。在美國外交史的學術傳統中,戰爭、衝突、霸權、外交決策、國家利益和地緣政治等現實主義史觀曾是引領風騷的顯學,這一學派基本上係以美國為中心的歷史論述。徐國琦的《中國人與美國人》並非典型的外交史著作,更不以美國為中心,而是近十年來正興起的「國際史」研究的絕佳範例。國際史研究仍離不開國家與國家間的對話,但是它對話的對象更加廣泛,政府或非政府、群體或個人都可以納入跨國聯繫和國境互動的一環。徐國琦將他個人的系列著作歸納為「國際史三部曲」:《中國與大戰:尋求新的國家認同與國際化》、《奧林匹克之夢:中國與體育

》、《西線的陌生人:一次大戰的華工》。《中國人與美國人》加上《亞洲與大戰》、《何謂中國》(idea of China: a shared history,預計今年由哈佛大學出版,書名暫訂),這三本書則屬於「共有的歷史三部曲」系列。以上六本英文著作分別由哈佛大學、劍橋大學、牛津大學三個世界頂尖大學出版,其中幾本已有中文版。這次由貓頭鷹出版社印行的《中國人與美國人》不僅是徐國琦教授在台灣首度問世的中文譯本,也是本書第一次以中文版發行。有興趣的讀者可將「國際史三部曲」和「共有的歷史三部曲」找來一讀,應更能明白作者在國際史研究下了多年的苦功。 我初識徐國琦教授是在二○○四年夏於復旦大學召開的一個會

議上,他當時的發言和舉措,令人印象深刻。在議程的開放討論中,他一隻腳蹬在椅子上,怒氣指著中國掌握學術大權的一位發言人,嚴詞駁斥其不懂學術規範。個頭不高的他看來卻是氣勢萬丈,滔滔雄辯中帶著一絲得理不饒人的洋氣,但又略有幾分農民的率真粗獷。這真是一位具有特殊氣質的學者,我這樣揣度著!可是當時未有機會交談。二○○八年於長沙召開的中外關係史會議上再度遇到徐國琦,始知他來自極為貧困的安徽農村,聯想起數年前他足蹬椅子的情景,終於理解他何以有股「雖千萬人吾往矣」的豪氣。後來又有幸同在哈佛大學擔任訪問學者期間對他的不凡經歷有進一步的了解。 徐國琦教授和我同屬一九六二年生,屬虎,略長我數月。他出生於大饑荒之

後的安徽農村,從小在飢餓中長大,而我出身於台灣的小康之家,正是台灣經濟起飛,走向經濟奇蹟的一代。我和他的更大對照在於我們都成長於美蘇對抗時代的敵對陣營,我從小聽聞「反共抗共」和「三民主義解救大陸同胞」長大,而他從小聽聞「打倒蔣介石政權」和「解放台灣苦難同胞」。他雖經歷十年文革,但並未耽擱考高考的時間,和我一樣都是十八歲(一九八○年)上大學。一九八○年代的台灣正逢解嚴前左右思想激越奔騰,年輕學子求知若渴,且各種社會運動風起雲湧之際。六○和七○年代人的「來來來,來台大;去去去,去美國」的風潮到我八○年代依舊興盛。我雖讀了台大,因結婚太早,來不及留美放洋,最後在台灣取得博士學位。徐國琦上大學時,英文

考了零分,靠著一本英文字典苦讀文法,再攻讀南開美國史碩士。最後以放棄南開教職,取得獎學金,直上哈佛大學歷史系攻讀博士學位。我和他不僅同年生,同年上大學,而同樣屬於從事中美關係史的學者,在學術的起跑點上他像一顆飛速的白球,幾年之內完成了這麼多本擲地有聲的書,如同打棒球漂亮出擊,一下子就打了好幾個全壘打,而我或同輩的學者都還在跑壘狀態,真令人汗顏不已!而他的成長過程更是充滿傳奇,從赤貧野地一路奮力往上爬,走出國門,走向世界學術的尖塔,他的苦難經歷也足堪為下一代年輕人逆境求生的榜樣。(詳見徐國琦中文版自傳《邊緣人偶記》) 《中國人與美國人》一書不僅拓展了我們對於近代中國的國際視角,將近代中美兩國

交往的關係以流暢且饒富興味的敘事置於一部國際史的圖像中,從文化交流、憲政制度和體育活動等生動具象的案例,穿針引線這些歷史故事在中美兩國交會的歷史脈絡中,展現歷史學者獨具的敏銳歷史意識和現實政治感。本書除緒章和結論之外,分成三部六章,第一部:十九世紀的信使;以蒲安臣使團、清末留美幼童和第一位在哈佛執教的中文教席戈鯤化做為十九世紀的信使。戈鯤化在美不到三年,即因感染肺炎而病故,卻留下重大的資產,除了編撰華文教材,並有一批華文書籍成為哈佛大學及後來的哈佛燕京社奠定漢學研究的基本文獻。第二部分:通過兩位美國知識界菁英古德諾及杜威探討一戰以後中美知識菁英的交流、美國顧問專家的角色以及中國的國際化歷程。袁

世凱的政治顧問、哥倫比亞大學政治學教授古德諾,因著有《共和與君主論》一書,長期被視為替洪憲帝制背書,學界迄今對其評價有所不公。作者仔細推敲一個有趣的問題是:古德諾來華擔任顧問之前,美國政府尚未承認民國政府,加以新建的共和政府草擬的憲法頗有以法國共和憲法為藍本的意圖,美國憲法顧問是否合適,曾使古德諾的派任一波三折。徐國琦重新探討何以古德諾認為君主立憲政體適用中國的想法。眼睛明亮的讀者或許也可感受到作者刻意戳刺當前一黨獨大的中國共產黨政權沒有立場批判所謂古德諾的憲政謬論,百年之後的中共更該自我反省當前中國的憲政改革和民主法治。在「杜威:西方孔子和文化使者」一章中我們也可以看到一個更接近「人性」的杜

威,而不是一個被胡適等大學者塑造出來的實驗主義大師的杜威。第三部分:大眾文化和中美關係。通過近百年來中國如何看待體育、對現代體育觀念的認識以及中國參與奧林匹克運動會的經歷等主題,闡釋近代中國人如何利用體育活動來改變中國人的命運和參與國際化的軌跡。奧運在中國的引介最早是在一八九五年由美國基督教青年會(YMCA)於天津設立分會,開始大力推展籃球、排球等現代體育競技活動為始。從「奧林匹亞」(Olympia)一詞最早被譯成「我能比呀」,我們就能明白中國人如何想擺脫東亞病夫的心結,以及體育活動和國家民族認同的不可分割。一九四九~一九七九年海峽兩岸「兩國中國問題」浮現在奧運代表權的外交角力,一九七○年代以

後中華人民共和國以乒乓外交開啟與美國政府的破冰之旅,以及美蘇共三方在國際體育活動中呈現的緊繃外交關係,都是非常值得關注的體育政治化議題。中國人進一步瘋狂追尋金牌數,欲藉此證明中國不僅已擺脫「東亞病夫」,更是世界體育強國,最高境界莫屬二○○八年北京首次主辦奧林匹克運動會引起的全民瘋狂逐金運動。這種情況令我們想起去年(二○一七)首次在台灣舉辦的世界大學運動會中高亢的「讓世界看見台灣」、「點亮台灣」的台灣人認同情緒。體育賽事在世界各國舉辦活動中往往充滿了高度的政治意味,在兩岸關係中也是隨處可見。 「一切的歷史都是當代史」,美國學界治美中關係史的學者對當代國際政治的現實關懷特別深刻,此一傳統從美國

哈佛大學費正清學派以來不論研究典範如何改變,治外交史者對當代世界的觀察及未來中國局勢的演變特別敏銳。反觀台灣歷史學界在這方面則相對保守和拘泥,乃至於外交史研究與現實國際政治的接合漸行漸遠,以致外交史學界擁有史學縱深的功夫底蘊,卻逐漸失去對當前國際事務的話語權。筆者認為身為華裔學者的徐國琦,在《中國人與美國人》一書中的現實關懷呈現中國崛起之後,中美兩國隱然有種相互對抗和競爭的心態,徐國琦希望通過近代中美文化交流的個案經歷,建構出中美兩國人民「共有的歷史」的心理認知和共同願望,而非完全依賴國家力量主導一切。 撰寫本書中文版序言之際,正值美中貿易戰開打,美國總統川普對台發布「台灣旅行法」、中共十

九大修憲及廢除國家主席任期等等重大政治議題,台海關係時時處在既危險焦慮又充滿期盼的處境中。本書從二百年來中美人民的交往,以及從體育活動考察人民和非政府組織在民間交流和國家關係的角色,更有批判一九四九年中華人民共和國建國以來在憲政、人權和學術上的種種箝制,正給民主台灣在考察當下急迫的台美中關係時有一個歷史的參照點和宏觀的國際視角。在二十一世紀中美兩國,乃至於亞洲國家和全球世界,如何形成一個和諧共享的價值觀和構建互信渠道,求同存異,走出一味競爭的政治誤區,歷史的理解正可提供未來的借鏡。凡是對近代中美交往的這段共有歷史或愛憎情結感到興趣的人應該閱讀這本《中國人與美國人》;希望能從歷史獲得知識力量對目

前台灣命運有理性關懷的讀者更應該閱讀本書。 緒論中美人民出乎意料的共有歷史美國誕生自追求自由的革命,是一個年輕的國家……但我們的憲法卻是世界上最古老的、持續書寫的憲法。中國文明……是世界上最古老的文化之一,但以一個現代國家而言,中國相當年輕。我們能互相學習。─卡特,一九七九年二○○八年八月八日,北京夏季奧運開幕的這天,美國總統布希出席在北京新落成的美國大使館盛大開幕典禮─「新時代的新大使館」。中美人民滿懷熱情地選擇這個幸運的日子來開啟雙方關係的新時代,而美國國務院也為了紀念這項活動,特別以中美關係的悠長歷史為題,出版了中英版本的《共同的旅程:中美兩百年史》一書。這本書圖文並茂,印刷精美,可惜

內容只是蜻蜓點水。儘管書名暗示有豐富的內容,但短短六十四頁的篇幅大多只描述了典型的雙邊外交歷史,缺少這段真正共有的旅程裡大部分的關鍵點。這樣嚴重的缺失使得歷史學家易社强對此書的評價不高,說它只適合放在茶几隨手翻閱罷了。與其說這是美國國務院的失手,不如說學術研究多年以來也一直困於相同的問題。從傳統角度研究的中美關係,似乎總是受到兩個致命缺點所苦。首先,這類研究通常只專注於美國和美國人;對中國人的描述,則彷彿他們只是對西方的行動做出反應而已。只有少數研究會同樣關注中國的主動行為,這些行動其實也是塑造中美關係的力量。再者,這些研究通常採取由上往下的方法,過度強調政府、政治人物、經濟狀況,輕忽個人所扮

演的角色。尤其在處理中美人民共同從事、積極參與的活動與經歷時,這種態度又更顯著;「運動」這種流行文化的中美互動就是一個例子。在一般歷史書籍中,讀者不論挑選任何一段的中美關係,都幾乎不可能看到關於本書中任何一個實例的深入探討。傳統的研究觀點無法呈現全貌,未能給予美國人和中國人同等的關注,也沒有展現出雙方其實同樣積極地塑造與實踐彼此心目中的理念:實現更好的互相理解、改善雙邊關係。

運動中心團體運動課程參與者參與動機、滿意度與再購意願之研究

為了解決YMCA 學費 的問題,作者賴勝德 這樣論述:

本研究以臺北市大同市民運動中心團體運動課程參與者為研究對象,旨在比較不同背景變項之學員的參與動機、滿意度及再購意願的差異,瞭解學員的參與動機、滿意度與再購意願之關聯與學員的參與動機、滿意度對再購意願之預測力。本研究方法為透過問卷調查法,採用立意抽樣方式於2021年4月進行調查,共取得有效問卷347份。所得資料分別以描述性統計、獨立樣本t 檢定、單因子變異數分析、皮爾森相關分析、迴歸分析等統計方法進行各項研究假設之考驗,研究結果發現:一、不同背景學員有顯著的差異,在參與動機「體適能/健康管理」、「外表/體重管理」構面上男性得分高於女性,51歲以上的學員對「體適能/健康管理」構面的得分較30歲以

下高,且大專院校學歷的學員對「社交/休閒」構面的得分較研究所及以上高;在滿意度「價格與促銷」構面上男性得分高於女性,不同參加期數的學員在滿意度「專業知識」構面與再購意願上舊生得分高於新生;二、學員在參與動機、滿意度與再購意願三者間皆呈現正相關;三、學員在參與動機對再購意願的有顯著的預測力,解釋變異量為22%;學員在滿意度對再購意願有顯著的預測力,解釋變異量為32%。總結,本研究建議運動中心改善停車位管理與教室空間照明以提高顧客滿意度,安排教練進修與觀摩以提高教練教學技巧與專業度,鞏固女性學員、擴大男性與中高齡學員,並開創獨特的運動課程,提供更多的學費優惠方案,以留住老顧客,擴大新客群。

數位補教教師魅力對數位學習滿意度及學習成效之影響

為了解決YMCA 學費 的問題,作者蘇昱菱 這樣論述:

現今的補教產業經由科技與時代不斷的發展與演變,慢慢推廣造就教學與學習的便利性,學習者與教學者可在家學習、授課,成為創新的學習模式,但透過數位化學習,教師若無法提升學習者的學習興趣及學習成效,則將是補教業最大的危機,因此教師的教學方式也是補教業必須著重的,本研究主要目的是以教師魅力與數位學習滿意度為核心,並整理及說明影響數位學習滿意度、學習投入及學習興趣之關鍵因素,並進一步推演學習者持續學習意願及學習成效,建構出完整的關聯性之模型,本研究變項包含了教師魅力、數位學習滿意度、學習投入、學習興趣、持續學習意願、學習成效。主要目的是改善學習者學習壓力及幫助學習者了解學習課程內容,提升學習效果讓學習者

持續學習,針對學習效果做教學的改善,使得補教業及企業界更能讓學習者達到學習目的。本研究使用問卷調查及調查法進行研究,總計回收158筆有效樣本,透過PLS分析檢定後發現:教師教學魅力對學習滿意度、學習投入、學習興趣都有正向影響,再者學習投入對學習成效有正向影響,學習興趣對持續學習意願有正向影響。本研究加入調節變數,分別為學習班別、課程類別、學習動機與目的,結果表示,上述三個調節變數都有對整體架構產生部分調節效果。本研究後續針對研究架構進行探索性分析,結果顯示,學習者學習滿意就會學習投入,學習投入後就會讓學習成效產生正向影響,而學習者產生學習興趣後就會學習投入,學習投入就會進而提升學習者學習成效。

故本研究建議補教業以任務導向為主要方向,從旁協助學習者一來幫助學習者達到學習目的。

YMCA 學費的網路口碑排行榜

-

#1.2022年京都YMCA申请条件与入学要求-留学学费-专业世界排名

京都YMCA位于曾经的首都京都市,成立于1904年,迄今建校125周年。 通过多个领域的教育活动,致力于为社会培养和输送栋梁之材作为教育宗旨。 1980年展开全日制日语教育 ... 於 www.17liuxue.com -

#2.本來想用五倍券繳學費!老師曝「1真相」二寶媽急哭

振興五倍券10月8日正式啟用,這次使用範圍還包括電商,用來繳學費也可以!一名二寶媽憂心地說,原本知道五倍券可以繳學費鬆了一口氣,因為疫情關係她 ... 於 www.ettoday.net -

#3.学费- 东京YMCA 日语学院

入学手续时, 一年后. 入学金, ¥ 50,000, -. 学费 (含留学生保险费), ¥ 640,000, ¥ 640,000. 设施管理费, ¥ 40,000, ¥ 40,000. 教材费, ¥ 30,000, ¥ 30,000 ... 於 tokyo.ymca.or.jp -

#4.【整理】大阪YMCA 學費 - 日本打工度假問答大全

报名费及学费| 【繫体字】大阪YMCA日本語学校www.osakaymca.ac.jp › nihongo › tw › tuition大阪YMCA日本語学科は、大阪周辺に在住する外国人のために日本語の日常会話 ... 於 jpworktravel.com -

#5.日語教育| Osaka YMCA International High School

在大阪YMCA 國際高中學習的同時,可在日語學科進行1個學期(半年)或2個學期(1年)的日語系統性學習。 ... 學費111萬7000日圓/年(需另行支付20萬日圓入學金) ... 於 www.osk-ymca-intl.ed.jp -

#6.Tokyo YMCA International School - 出去学吧

学费 · 申请费: 21,600日元 · K学费: 1,296,000日元 · 1年级学费: 1,296,000日元 · 2年级学费: 1,296,000日元 · 3年级学费: 1,296,000日元 · 4年级学费: 1,296,000日元 · 5年级 ... 於 www.chuquxueba.com -

#7.大阪地区语言学校搜集 - 知乎专栏

大阪YMCA. YMCA是个专门学校,后期增加了日语学科。 就跟大原是一样的性质。 YMCA学费83.5万日元。 但是学费减免力度大。日语n2以上,授课费可以 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#8.新加坡留學YMCA院校獲得認證介紹 - 葉小網

新加坡ymca 學校於2005 年通過了case trust 的審查。在2006 年,我們又得到sqc-peo & iso 9001:2000 質量認證。 學生學費保護計劃(fps). 於 www.thyme.wiki -

#9.ymca幼兒園學費2022-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點 ...

ymca 幼兒園學費2022-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點新聞和熱門話題資訊,找ymca幼兒園學費,ymca幼兒園評價,ymca幼兒園學費,ymca永吉幼兒園 ... 於 big.gotokeyword.com -

#10.YMCA東京日本語學校- 日本留學代辦| Hong Kong

身為YMCA東京日本語學校母體的在日本韓國YMCA,自1906年創立時起,便提供了留學生 ... 的學生,根據學校規定,將可得到學校所發放的獎學金,或是享受學費減免的福利。 於 japan.edu.hk -

#11.YMCA International Language School - Montreal - 自助家遊學網

即時學費計算機選取想要的課程與住宿,自助家馬上為您計算出遊學費用! ; 主要就讀學生國籍. 展開 ; 校區簡介. 位於法語區的魁北克省,蒙特婁不僅是加拿大的第二大城,也是全 ... 於 study-diy.com.tw -

#12.2022-2023幼稚園選校一本通 - 第 248 頁 - Google 圖書結果

中華基督教青年會葵涌幼稚園 CHINESE YMCA KWAI CHUNG KINDERGARTEN 地址:新界 ... 1 %全年學費:半日(免費) ( 3,685 )家校聯繫:每年設家長會及家長日等及親職教育課程, ... 於 books.google.com.tw -

#13.YMCA 學費 :: 公私立幼兒園評價網

臺南市有推薦的私立幼稚園嗎?本篇幫大家整理位於臺南市中西區的「社團法人台南市基督教青年會附設臺南市私立青年會幼兒園」... 於 kg.imobile01.com -

#14.學校簡介/ 入學需知 - YMCA幼兒園~長榮幼兒園

公園會館.長榮兒少中心.老人照顧服務中心.兒童福利服務中心.YMCA幼兒園.YMCA調酒職訓中心 版權所有©台南市基督教青年會-YMCA幼兒園 Web designed by 易透網. 於 www.ymca-tainan.org.tw -

#15.港青基信書院YMCA Of Hong Kong Christian College - 升學天地

學校類別. 直資、男女校、基督教,全年學費約$51,000 ; 創校歷史. 2003 年創立,辦學團體:香港基督教青年會. 於 www.schooland.hk -

#16.MyProcare Login | Online Parent Portal

Login to MyProcare to make mobile payments, access on-demand account records, manage child schedules & more. Enter your email address to get started. 於 www.myprocare.com -

#17.學校招生資訊-(大阪YMCA學院日本語科)課程說明 - J'study

✓已持有日本語能力試驗(JLPT)N2等級合格者,學費可享7折優惠(從175,000降至122,500日圓)。 ... 住宿說明短期生可住學校宿舍,單人房,一個月費用29,000~42,000日圓(含 ... 於 www.acd.com.tw -

#18.哈佛消除「財務壁壘」 窮學生有機會免學費讀MBA - 巴士的報

生命科技青年會設獎學金本科生CGPA達3.5可獲5萬港元. 2022年07月25日23:07 最後更新: 26日00:17. 香港生命科技青年會宣布設立 ... 於 www.bastillepost.com -

#19.本科課程(留學簽證):招生要點 - 在日本韓国YMCA

已繳付的學費一概不予退還。但,以沒有取得在留資格認定證明書的情況為限,將會退還入學金。 學費繳交原則上為預付一 ... 於 www.ayc0208.org -

#20.游泳/體育/ 成人運動/ 成人游泳 - 台南YMCA協進會館

成人游泳班. 課程對象:高中以上之民眾. 開課館別:協進會館. 上課時間:週一至週六. 課程堂數:12堂、24堂、36堂. 課程費用:3300元起. 詳細資料 我要報名. 健康自泳. 於 61.59.111.147 -

#21.日本YMCA語言學校 - 留學板 | Dcard

想請問有沒有人已經決定或是還在考慮要報名YMCA日本語言學校呢? ... 短只有3個月~不過學費貴的跟其他學校一年的一樣QQ但是好像可以不用簽證的樣子? 於 www.dcard.tw -

#22.收退費辦法 - YMCA

2021年12月30日 — 學費. 15,000元. 15,000元. 雜費. 3,000元. 6,000元. 月費 (每月). 材料費. 4,200元. 4,200元 ... 一、學費:用以支付與教保活動直接相關之人事費用。 於 ps.ymca.org.tw -

#23.【懶人包】日本留學費用日本語言學校費用日本每月生活費用大解密 ...

YMCA 特別整理出關東地區、關西地區與九州地區等地,日本留學的費用估算給同學做參考,生活費的部分,一般在日本關東地區留學的生活費用每個月約120500 . 於 jpgooverseas.com -

#24.有人唸過YMCA的幼稚園嗎? - BabyHome親子討論區

不知妳是問那間YMCA,我兒子要念幼稚園前我有問過永吉路那間,學費是不算便宜,學生人數稍多,硬體設備舊了點,英文課不是重點課程,但是其他課程很不錯, ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#25.【板新YMCA】板橋全美雙語幼兒園推薦(幼幼班) - 芃澄萬里棧

會先幫小孩整理好直接帶下去等喔,我覺得這個功能超大心的。 YMCA 學費. YMCA板新幼兒園資訊; 地址: 220新 ... 於 bookinsky.co -

#26.ymca幼兒園學費 :: 公私立幼兒園543 - morePTT

ymca 幼兒園學費,大家都在找解答第1頁。 ... 台南ymca幼兒園評價,台南幼稚園學費,ymca永吉幼兒園收費,台南示範幼兒園評價,ymca板新幼兒園評價,ymca幼兒園台南., ... 於 preschool.moreptt.com -

#27.台南最專業的日語補習班、日文學習機構、日本留學、留日升辦 ...

学院簡介大阪YMCA學院日本語學科,是為了幫助想與日本接觸,並想與日本文化接觸的學生 ... 學費便宜:在YMCA留學的費用非常便宜,第一次入學時的費用只需約457,000日元 ... 於 www.sakura-bashi.com -

#28.學費

2019/2020年度學費(九月至六月). K1-K3 半日班 ... 共十期,每月$10,854 (每月學費已包含午膳費用*) 。 ... YMCA of Hong Kong Centre Lifelong Learning Institute. 於 www.ymcahk.org.hk -

#29.史上最全的新加坡YMCA學校介紹 - 每日頭條

一、新加坡YMCA學校1913年始建於1913年,是一所基督教全日制正規私立教育機構。 ... YMCA學校的學費是非常便宜的,一般的家庭能夠負擔得起。 於 kknews.cc -

#30.YMCA日本語言學校提供學費優惠減免以減輕學員日本留學費用 ...

YMCA 學費 ,大家都在找解答。2019年9月10日— 台日YMCA聯合舉辦日本語言學校,提供學員最可靠的日本留學服務。不同於一般留學代辦只幫您代辦日本留學手續,台日YMCA還 ... 於 igotojapan.com -

#31.短期日本留學課程費用

※教材費皆另計。 ◎京都 YMCA 國際福祉專門學校日語學科 ... 於 khymca.blogspot.com -

#32.【2022】加拿大語言學校-YMCA 學費優惠|| 免費申請|| 英語學習

【2022】加拿大語言學校-YMCA 學費優惠. 2022-07-01 · 加拿大語言學校- YMAC. 加拿大-蒙特婁. 最新消息. 最新優惠. 學校最新學費與藍海獨家優惠資訊請與藍海聯繫索取。 於 bointl.net -

#33.遊學評價網【日本語言學校TOP10推薦】共832則心得

... 新大阪外國語學院、和歌山YMCA國際福祉專門學校日本語科、大阪YMCA國際專門學校-日本語學科、 ... 參考學費. 730,000. 日幣/年. 住宿費用. 582,500. 日幣/年. 於 schoolaplus.com -

#34.西基學費

港青基信國際幼稚園(西九龍)(Ymca Of Hong Kong Christian International Kindergarten (west Kow)最新排名和2021學校詳細資料,包括每班人數、 ... 於 totalcreativity.it -

#35.入學介紹| 名古屋YMCA日本語學院

保證人或代理人來校時,請帶入學檢定費用2萬日圓並提出申請資料。 ◯STEP2 校內審查、選考. 透過書面資料或 ... 於 nagoyaymca.ac.jp -

#36.2016-2017幼稚園選校一本通 - 第 286 頁 - Google 圖書結果

... 培訓佔開支: -全年學費:預備班(27,516)、全日(30,600)家校聯繫:家長日、家長觀 ... 質素評估中華基督教青年會幼稚園 CHINESE YMCA KINDERGARTEN 地址:新界天水圍天 ... 於 books.google.com.tw -

#37.大阪YMCA學院 日本語學科

大阪YMCA學院─日本語學科:大阪市天王寺区南河堀町9 - 52 學校介紹 ... 學費 ○ 綜合性日語課程:(日文分成六級:初級、初中級、中級、中上級、上級、最上級) ... 於 www.szj.com.tw -

#38.2021-2022幼稚園選校一本通 - 第 254 頁 - Google 圖書結果

中華基督教青年會葵涌幼稚園 CHINESE YMCA KWAI CHUNG KINDERGARTEN 地址:新界葵涌 ... 全年學費:半日(免費) 28 ( 3,498 )家校聯繫:每年設家長會及家長日等及親職教育 ... 於 books.google.com.tw -

#39.YMCA東京日本語學校學費最便宜

到日本留學當然會考慮到繳交的學費以及各種的開銷是否能夠承擔? 這裡特別為您介紹全日本YMCA學費最便宜的YMCA東京日本語學校,一年授課費只要53萬日圓,入學金10萬日幣 ... 於 kanto-jp.blogspot.com -

#40.課務專區∣YWCA課程 - 台北基督教女青年會

Empowering Women • Leading Change · 1.學生於開課日前第60日以前提出退費申請者,應退還當期開班約定繳納費用總額百分之95。 · 2.學生於開課日前第59日至實際開課日前提出 ... 於 www.ywca-taipei.org.tw -

#41.社團法人台中市基督教青年會(YMCA)

主旨:本會舉辦「經濟弱勢及單親家庭子女學美語免學費」. 服務,詳如說明,敬請協助宣傳。 ... 家長負擔,台中YMCA 每年釋出學費全免之美語學習名額,迄今已輔導超過百. 於 es.ntcu.edu.tw -

#42.2019-2020 幼稚園選校一本通 - 第 231 頁 - Google 圖書結果

中華基督教青年會葵涌幼稚園 CHINESE YMCA KWAI CHUNG KINDERGARTEN 地址:新界葵涌 ... 年學費:半日(免費)、全日(541)家校聯繫:每年設家長會及家長日等及親職教育課程, ... 於 books.google.com.tw -

#43.大阪YMCA學院<學校介紹> 日本語言學校代辦推薦

大阪YMCA日語學校是國際化的浪潮開始在日本蜂擁而起的1969年,為了使居住在大阪周邊的外國人學習日常會話,理解日本文化而開辦的。 於 gogojapan2003.pixnet.net -

#44.YMCA 學費 :: 幼兒園報您知

幼兒園報您知,ymca幼兒園評價,台南ymca課程,YMCA 公園幼兒園評價,長榮幼兒園評價,台南青年會幼兒園 ... YMCA日本語言學校提供學費優惠減免以減輕學員日本留學費用. 於 preschool2.idatatw.com -

#45.日本語言學校費用大解析 YMCA日本留學專業代辦推薦

學校 入學金 學費 設施費 教材費 總計 東京YMCA (江東區) 80,000 570,000 40,000 20,000 71萬日圓 YMCA東京 (千代田区) 50,000 640,000 40,000 20,000 約75萬日圓 橫濱YMCA (關內校) 120,000 640,000 30,000 ‑‑ 約79萬日圓 於 www.xn--n9s95vb2a039a.org -

#46.暑期活動2022丨暑假好去處免費藝術、STEM、手工藝、親子活動

所有活動費用全免,部分須預先報名或索取入場券。 「埗埗」足跡解謎小遊戲. 日期:即日起至至2022年8月31日(星期三) 時間: ... 於 hk.news.yahoo.com -

#47.大阪YMCA日本語學校 - 鷺鳴國際PLATALEA|移民顧問

除了扎實的日語課程,每週另有YMCA志工的交流活動,可與日本人志工輕鬆會話聊天,活用課堂所學。 本校為學校法人,可購買學生月票,享有交通費的優惠,也有學費減免 ... 於 www.platalea.com.tw -

#48.招生簡章 - 福岡YMCA

福岡YMCA 的日本語課程針對同學們升學、工作、生活等各種目. 的和需要,為大家提供高品質的 ... 《福岡YMCA學費減免獎學金》 ※在學6 個月後,根據審核結果確認資格。 於 www.fukuoka-ymca.or.jp -

#49.YMCA東京日本語学校【東門日語】最貼心提供免費留日諮詢

由於YMCA在全世界廣受信賴,因此能招收到國籍豐富的學生,讓這裡成為了最適合學習日語的環境。 ... 入學時期, 課程, 入學審查費, 入學金, 學費, 設施費, 總計 ... 於 japan-school.com.tw -

#50.大阪YMCA日本語學校

學費 費用說明 ; ¥370,000 · ¥3,600 · ¥4,000 · ¥497,600 ; ¥740,000 · ¥7,000 · ¥8,000 · ¥875,000 ... 於 www.ufjapan.com.tw -

#51.各位親愛的學友 - 彰化縣團委會

憑身心障礙手冊(本人)報名,可享學費8折(新生需另繳100元手續費). 3.年滿65歲以上學員報名可享學費8折優惠(請主動出示相關證照,新生需繳100元手續費。). 於 chntc.cyc.org.tw -

#52.日本留學的費用分析

大阪YMCA日本語言學校 ... 入學金和一年的學費合計私立大學的具體學費請參照各個學校的介紹。 ... YMCA日本語言學校諮詢及最新留學展資訊 ... 於 tcgs910356.pixnet.net -

#53.大阪YMCA日本語學校 - 東禾日本留學

學員可透過YMCA的志工教師制度,與日本當地居民交流、一同參加多采多姿的課外活動。 設有獎學金及學費減免制度。 ▽ 學校每年舉辦「FAMILY嘉年華會」,當天會像 ... 於 www.towasij.com -

#54.日本語学校(台湾) : 北九州YMCA

具體費用會根據大家入學的月份有所改變,請詳細確入學手冊。 賠償責任保險. 在發生交通事故之後,因同學的過失導致對方受傷或者發生物品損壞時,此保險會代替大家 ... 於 www.k-ymca.or.jp -

#55.中華基督教青年會中學 - goodschool

中華基督教青年會中學(Chinese Y.M.C.A. Secondary School)創立於1961,是一所位於元 ... 中華基督教青年會中學屬於直資中學,需要繳付學費,中一級學費$14900,中二級 ... 於 www.goodschool.hk -

#56.香港專上教育 - 维基百科

... 成績,或取得認可副學位程度的學歷。符合資格的學生只須繳交扣減公帑資助後的學費,資助款項則會直接發放予受計劃資助的自資院校,而資助金額會依據通脹幅度調整。 於 zh.wikipedia.org -

#57.【日本留學心得】熊本YMCA語言學校四個月學習生活經驗分享

日本留學3個月の15問Part1 # 學費 #報名方法#原因 · Let's talk about studying language school in Japan: how I felt when arriving Japan. 於 www.youtube.com -

#58.福岡YMCA - 環球行留學

有「福岡YMCA學院(七隈校)」&「福岡YMCA日本語學校(天神校)」兩校區。位於日本全國留學費用最低的九州福岡,可同時享受都市與自然的生活環境、具備完善大眾交通運輸、廣受 ... 於 www.wef.com.tw -

#59.廣島YMCA 專門學校日語課程

②学费, 教材费和保险费- 在入學儀式之前,請把2022 年的金額一次性付清。 ... 申請校/Name of the YMCA Japanese language school you applying to. 於 www.hymca.jp -

#60.常見問題FAQ - 熊本YMCA

Q8.學費應該什麼時候支付呢? 在收到您的申請書之後,我們會引導您如何支付學費。 我們會發出希望您付款的電子郵件,請您 ... 於 www.kumamoto-ymca.or.jp -

#61.台北YMCA - 首頁

YMCA 健康體育. ▷. YMCA幼兒園. ▷. YMCA兒童才藝. ▷. YMCA兒童課後照顧中心. ▷. YMCA語言課程. ▷. 政府委託營運之運動中心. ▷. 台北青年國際旅館Y Hotel Taipei. 於 www.ymca-taipei.org.tw -

#62.語言學校評測——大阪ymca國際專門學校 - 壹讀

學費 設置上,大阪ymca國際專門學校是根據課程類型來收費:. 進學準備課程(1年):報名費20,000日元、入學金100,000日元、授課費740,000日元、學生・ ... 於 read01.com -

#63.神戸YMCA学院専門学校 | 学校案内、資料請求はコチラ

学費・費用について. 初年度納入金:1,110,000円 <内訳> 入学金 :100,000円 授業料 :770,000円 演習プログラム ... 於 www.best-shingaku.net -

#64.升幼 介紹各區47間「免費」 優質幼稚園 趙榮德 - Oh! 爸媽

N班學費|港島及離島區127間幼稚園N班學費一覽表. 2022-07-27 ... N班學費|九龍區158間幼稚園N班學費一覽表. 2022-07-20 ... 於 www.ohpama.com -

#65.學費/從申請到入學的流程 - 神戸YMCA学院専門学校

僅限在YMCA學習1年以上,並且日常生活中不使用漢字者 ※請在決定入學后,請求支付學費前提示合格證進行報名。 ※若因升學或就職以外的理由中途退學,將取消減免,並要求 ... 於 www.kobeymca.ac.jp -

#66.大阪YMCA國際專門學校日本語學科日本語言學校推薦- 日本 ...

大阪YMCA國際專門學校日本語學科-日本語言學校推薦,學費估算,申請,專業留日代辦GogoJapan-PTT網友評價第一的日本留學代辦提供:日本語言學校費用,打工資格,學校排名, ... 於 osk-ymca-intl.gogo-japan.com.tw -

#67.升小選校王2015 - 第 216 頁 - Google 圖書結果

... 63 津貼中華基督教青年會小學 Y.M.C.A.Primary 天水圍天富苑第四期第二號校舍 ... 學費-堂普(年著)二家長教師會籃球、手球、田徑、羽毛球、健體操、跆拳道班、手鈴 ... 於 books.google.com.tw -

#68.【板新YMCA】板橋全美雙語幼兒園推薦(幼幼班) | 芃澄萬里棧

2020弟弟滿3歲了,前一年已到YMCA板新幼兒園去登記,不過當時接待的老師覺得 ... YMCA 學費. YMCA板新幼兒園資訊; 地址: 220新北市板橋區板新路27號 ... 於 zi.media -

#69.大阪YMCA國際專門學校-日本語學科 - SEC協益留遊學中心

大阪YMCA國際專門學校日本語學科Osaka YMCA Japanese Language School. *成立百餘年的國際性非營利組織 *近40年的外國人日本語教學背景 *可銜接專門學校的飯店管理、 ... 於 www.secenter.com.tw -

#70.ymca幼稚園費用 :: 全國各校統一編號資料庫

YMCA 幼兒園初設地點於台南市東區大同路一段59號(東門會館),因深受好評,場地不敷使用,始於1986年7月遷移至中西區民生路二段200號設立青年會協進館 ...,協進會館. 於 schoolun.iwiki.tw -

#71.大阪YMCA學院|JPTIP 日語學校資訊・日本語言學校・日本留 ...

大阪YMCA學院位於天王寺,有圖書室、健身房、游泳池、籃球場等其他多項設施。 ... 申請入學時,若符合以下條件,可申請特待生學費優惠(學費減免30%): ... 於 www.jptip.com.tw -

#72.日本YMCA日本語學校簡介

選擇YMCA日本留學的好處: (1) 台北YMCA為非營利組織,不收任何代辦費用,僅收取日本YMCA語言學校及專門學校的報考費。 (2) 專業的師資及課程編排,豐富的義工交流活動 ... 於 www.ytpe-studyabroad.tw -

#73.【日本語言學校推薦】各校國籍比例、學費比較表|2022更新

①大阪YMCA ②大阪Meric ③關西外語學校 ④ECC專門學校 ⑤Lexis Japan. ❖ 大阪YMCA. ✓比例:中國70%、韓國14%、台灣9%、泰國3%. 於 eatnplay.pixnet.net -

#74.減免100000 日元

神戶YMCA 學院專門學校日語學科. 減免制度 ... 僅限在YMCA 學習1 年以上,並且日常生活中不使用漢字者. ※請在決定入學后,請求支付學費前提示合格證進行報名。 於 kobeymca.nihonmura.tw -

#75.彰基 職工福利委員會 - 彰化基督教醫院

報名空中美語空中家教指定課程,可折價5000元學費 4.免費空中美語雜誌一份 若有任何英文相關需求,擔心孩子們的英語 ... 彰化縣基督教青年會(YMCA), 0. 於 dpt.cch.org.tw -

#76.廣島YMCA專門學校日本語科1. 報名時若為日語 ... - Facebook

1. 報名時若為日語能力考試3級以上獲得者,針對不同的合格級數有不同的學費減免優待。 2. 使用電腦進行聽力授課,還有學習漢字的科目,實施有效的快樂教學。 3. 小班制的 ... 於 m.facebook.com -

#77.日本遊學費用解析

YMCA 今天就幫大家解析到日本遊學需要花費多少! 日本短期遊學費用日日本遊學費用日本短期語言學校課程日本短期遊學. 很多人想到遊學就會直覺地 ... 於 st.tcymca.org.tw -

#78.報名費及學費 - 大阪YMCA

大阪YMCA日本語学科は、大阪周辺に在住する外国人のために日本語の日常会話習得、日本文化の理解を目的として開設された日本語学校です。日本留学を通して、大学や専門 ... 於 www.osakaymca.ac.jp -

#79.YMCA東京日本語學校

報名費, 入學金, 學費, 其他, 總計. 本科昇學一年課程, 升學, 1年, 800, 40, 4, 20,000, 50,000, 640,000, 40,000, 750,000. 本科昇學一年三個月課程, 升學, 1年3個月 ... 於 www.nisshinkyo.org -

#80.台北YMCA英日韓語班

滿足不同族群的社會大眾,為其規劃符合需求的英、日、韓、華語課程,提供最優良的師資、實用的教材、有效的教學法及最佳學習,提升學員各項語文能力及培養國際觀。 於 www.ymcaedu.org.tw -

#81.440間幼稚園申請下學年加學費38間直資學校申調整教局正審核

其餘正申請加學費的直資中學包括基督教中國佈道會聖道迦南書院、福建中學、將軍澳香島中學、中聖書院及中華基督教青年會中學。其中基督教中國佈道會聖道迦 ... 於 www.hk01.com -

#82.小李校長百校計劃——047大阪YMCA國際專門學校日本語學科

1、YMCA起源於1844年6月6日倫敦,是爲了改善當時的英國教育、社會 ... 除學費請求書上的付款方式外,大阪YMCA 日語學校還支持微信・支付寶等支付方式 ... 於 ppfocus.com -

#83.推薦福岡YMCA及全日本語言學校留學代辦費用、日本度假打工

201103081645台中YMCA資料整理:去日本留學唸日本語言學校學費及生活費用一年花費多少? 於 blog.xuite.net -

#84.YMCA 學費、舞蹈學費、兒童舞蹈課在PTT/mobile01評價與討論

YMCA 學費 在ptt上的文章推薦目錄 · [自介] 新北台北高球教練 · Fw: [新聞] 台南YMCA泳池一氧化碳外洩22人送醫傷勢 · [新聞] 黃偉哲突檢YMCA游泳池確認裝設一氧化碳 · [情報] ... 於 train.reviewiki.com -

#85.【セール】 被宝園(ヒホウエン)のシャツ/ブラウス「ゆり園 ...

大阪ymca · 大阪ecc · 關西外語 · j國際 · meric · 修曼日本語 ... 課程, 報名費, 入學金, 學費, 其他費用, 教材費包含, 合計. 長期留學2年(4月入學). 於 www.kimono-katsura.co.jp -

#86.大阪YMCA國際專門學校- 日本留學情報 - 東海道日語

課程及學費 ; 国際飯店学科, 4月、10月, 1年、2年, 20,000, 150,000 ... 於 www.tokaido-jp.com.tw -

#87.日本語學校也能領獎學金-日本各學制獎學金現況概要

除了獎學金外,另有「學費減免」制度可以讓留學生利用,以減輕經濟方面的負擔,且減免幅度從免除報考費用、免除 ... 一起來看看YMCA日本語言學校提供那些獎學金吧! 於 kansai-jp.blogspot.com -

#88.橫濱YMCA日本語學校 - 櫻花日語學園

厚木校課程・費用. 課程, 對象※1, 入學時期, 學生應付金額(日圓). 報名費, 入學金 ... 於 www.sakura-jp.com.tw -

#89.課程費用及優惠說明 - 嘉義市社區大學

學員身分, 說明, 2學分費, 3學分費. 15-64歲, 原價, 2,400元, 3,600元. 優惠期, 2,000元, 3,000元. 65歲以上/身心障礙/ 低收入戶者/外籍配偶, 五折優惠, 1,200元 ... 於 www.cycuclub.org -

#90.和歌山YMCA 國際福祉專門學校日本語科留學生繳退費相關規定

④ 已繳納學費,辦理留學簽證前因個人因素取消入學。 ○文件審查費及入學金不予退費。 ○入學許可書和在留資格認定證明書請繳回學校。收到文件後,學費扣除返還相關. 於 wakayamaymca.ac.jp