google帳號刪除還原的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦PCuSER研究室寫的 Windows 10究極攻略!升級、設定、優化、問題排除,高手活用技巧速學實戰【地表最強進化版】 和SteveSilberman的 自閉群像:我們如何從治療異數, 走到接納多元(上、下套書)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站啟用Google 帳戶兩步驟驗證後,手機或驗證器遺失了怎麼辦?也說明:即使是iPhone 手機,表面上換了新裝置後可以透過iTune 復原所有應用程式及資料,進而在復原資料後的裝置內看到Google Authenticator 產生驗證碼,但是實際 ...

這兩本書分別來自PCuSER電腦人文化 和行路所出版 。

國立中興大學 法律學系碩士班 廖緯民所指導 邱珮珊的 「未經當事人同意散布性隱私內容物」現行法困境 (2019),提出google帳號刪除還原關鍵因素是什麼,來自於網路犯罪、色情報復、復仇式色情、性勒索、隱私權。

最後網站如何停用你的帳戶 - Twitter Help Center則補充:如果你已決定要停用或刪除Twitter 帳戶,請謹記下列幾個事項:. 刪除你的Twitter 帳戶將不會從Google 或Bing 等搜尋引擎中刪除你的資訊,因為Twitter 沒有這些網站的控制 ...

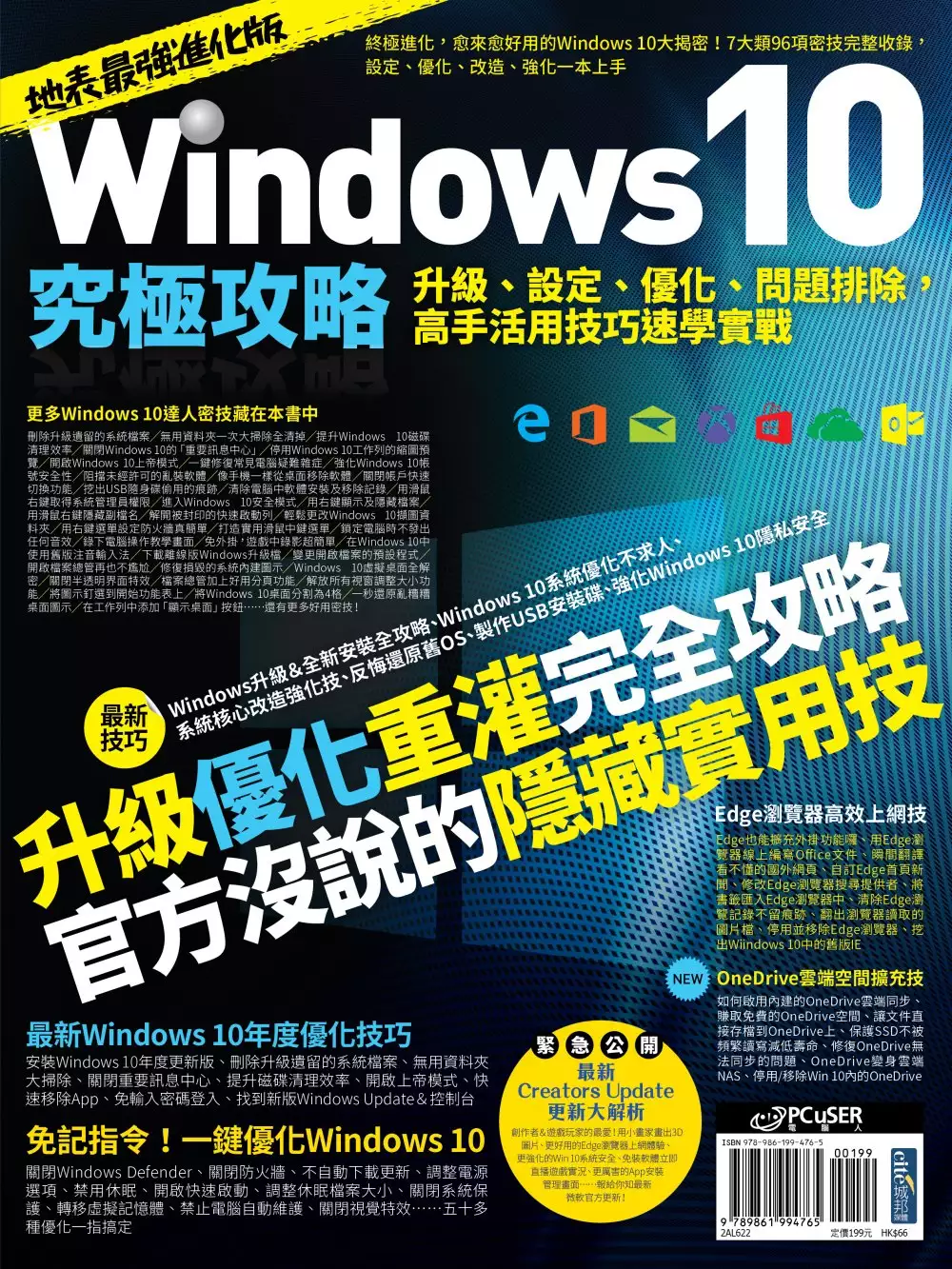

Windows 10究極攻略!升級、設定、優化、問題排除,高手活用技巧速學實戰【地表最強進化版】

為了解決google帳號刪除還原 的問題,作者PCuSER研究室 這樣論述:

Windows 10上市滿周年,你升級了沒?超好用最新OS整合電腦平板雙介面,比Windows 7更潮更厲害!完整收錄安裝升級、優化加速、安全強化、系統神改、介面改造、OneDrive雲端硬碟、Edge瀏覽器活用技,更緊急追加2017微軟最新「Creators Update」第一手報導!

「未經當事人同意散布性隱私內容物」現行法困境

為了解決google帳號刪除還原 的問題,作者邱珮珊 這樣論述:

隨著數位設備普及,線下線上之虛實分界日漸模糊,網路社交互動高效擴展並大幅延伸傳統視界之困囿,傳統犯罪型態藉由傳播科技而能大幅減化相關犯罪成本。社群網路服務(Social Network Services,SNS)性質之社群應用使用昌盛,約莫自2010年開始出現「色情報復、復仇式色情」(Revenge porn、Revenge pornography)用詞,泛稱雙方結束關係,一方以散布涉及他方與性有關聯之照片影像記錄要脅,挾迫他方當有一定作為或提供財物等不法行為;「性勒索」(sextortion)描述以隱私照片影像為控制手段從而敲詐,可能隨機發生於任何人身上。但依相關調查顯示,部分行為人一經取

得隱私照片影像後未曾再與被害人進一步聯繫溝通即逕為散布,故仍應著重討論當事人對行為人之散布行為有無同意或認知。過往此類犯罪型態多回歸《刑法》以散布猥褻物品罪或端視行為人對受害人有無採取後續行為論斷處罰。因為對隱私判斷認知存在落差,自由心證所產生之司法評價過於浮動;況且將個人與性有關之隱私照片影像記錄視作「猥褻物品」,接受妨害社會風化秩序之評價並非妥適。「人肉搜索」之「第三方散布」傳播現象亦是在數位時代下所要處理與面對之難題。亞洲女性深受傳統倫理道德觀制約、社會性別刻板印象與父權意識影響下格外看重自身性隱私;數位時代用戶年齡全面下探,故被害人大多集中在青年女性群體。參考同處東亞儒家文化圈之日本、

南韓之對應罪刑化(criminalize)之立法及網路管理應對模式,南韓近期數起演藝界偷拍醜聞發酵引發輿論;日本警方也發現透過自拍而衍生成兒少族群受性剝削之高發案件(「自画撮り被害」)。本文藉探討類此行為在數位時代下當前所面臨之困境與現階段處理手段,盼提供將來立法更加周延保障數位友善環境。

自閉群像:我們如何從治療異數, 走到接納多元(上、下套書)

為了解決google帳號刪除還原 的問題,作者SteveSilberman 這樣論述:

奧立佛・薩克斯 指定必讀 宋維村醫師 專文推薦 調查十餘年,知名書獎「山繆・強森獎」2015年得獎作品, 是這個獎項創設以來,首部獲獎的科普著作。 《紐約時報》譽為與《背離親緣》同為謳歌神經多樣性的經典。 落在自閉光譜中的人,會不會是最大的弱勢族群? 近年,世界各地有越來越高比例的人,經診斷有「泛自閉症症候群」(ASD),根據美國官方統計,如今大約每六十七人就有一人落在光譜中。史提夫・希伯曼為美國知名科技記者,與矽谷人士往來密切,他在二○○○年時因為約訪高科技領域赫赫有名的人士,感覺到自閉症者似乎不像一般認為的那麼少見,調查後發現,自閉症「流行起來」是舉世皆然

,只是原因不是盛傳的疫苗等等,而是診斷標準改變——里歐・肯納所定的標準,已被徹頭徹尾推翻。作者好奇:以往的標準出了什麼問題?此前幾十年,肯納的標準又造成什麼影響?於是他投入十餘年詳盡調查…… 一般普遍視里歐・肯納為最早發現自閉症的人,他對自閉症的界定也因而影響全球數十年,像是:(1)自閉症極為罕見,一萬人中僅個位數;(2)唯有孩童會有此症,青少年或成人若表現出相似症狀者都不算;以及他後來順應學界趨勢所提的(3)自閉症雖與先天器質性因素相關,但強勢嚴厲的父母是將孩子逼得發病的原因之一。 此後整整數十年,自閉兒的父母聽聞專家有新解釋或新療法,總竭盡所能地帶孩子一個試過一個,懷著疑惑、自

責的同時,往往還得面對旁人對自閉兒本身、病童家長的異樣眼光。直到英國的約翰和羅娜.維恩夫婦因家有自閉兒而深入研究,並與家長們長期交流十年後,發現肯納的界定有蹊蹺,具備醫學及研究專業的他們,於是翻譯了早於肯納的漢斯.亞斯伯格的論文,啟動診斷標準大翻修,讓以往「不算在內」的青少年及成年自閉症者,也能得到社會服務及理解。 然而新診斷標準篩出大量自閉族人、還原實況的努力,在媒體渲染下卻成了「鬧流行」,「打疫苗會導致自閉症」的不負責說法這時補上一腳,搞得人心惶惶之餘,也將研究資源和促進理解的努力踢到一旁。與此同時,拙於面對面往來的自閉族人善用興起的網路工具,除了與其他族人聯繫,也要讓社會更正視他們

的存在和需求,以及他們異於常態但貢獻良多的特殊思維與才能,「神經多樣性」運動於焉誕生。 神經多樣性運動一反人類社會「治療異常」的慣性,希望大眾尊重各種「人類作業系統」,此書希望促進社會理解「可能是最大弱勢族群」的自閉者,進而深思我們對待「不符常規之人」的態度,更懂得欣賞他們的價值。 【本書結構上有兩個主軸】 (1)主軸一是耙梳肯納和亞斯伯格發現自閉症的歷程,解釋他們的見解為何一人被埋沒數十年、另一人主導那麼久。這個主軸深入不為人知的精神醫學乃至神經科學發展史,眾多驚人內幕和例子讀來觸目驚心、令人感慨良多,對教育、醫療及立法等都有重要啟示。 (2)主軸二是以科學發展史上幾

個重要轉捩點的主導人物,揭露自閉者的「非典型智能」對人類社會做出多大貢獻。這類篇章都是緊湊、故事性極強,單章即自成趣味的精彩之作,例如〈第一章,克拉朋園的巫師〉介紹了十八世紀的「全才」亨利・卡文迪希,以及二十世紀傑出科學家保羅・迪拉克的奇特個性、軼事,以及科學創見。〈第六章,電子新貴〉則呈現了科幻小說崛起乃至電腦、網路發明的幾個關鍵人物的肖像,以及他們適應社會的諸多波折。 在學界發現自閉症之前,這群人可能被視為精神病患,遭受不人道待遇,甚至面臨滅種。自閉症發現後,有很長一段時間醫界認定「成人不會有自閉症」,彼時自閉光譜中的這些人即使社會適應不良,專業人士亦愛莫能助,他們頻遭誤解、才能遭到

埋沒,經常屈就低階工作,反覆進出精神病院。據統計,自閉光譜上沒有智力障礙的人,至今自殺率是神經典型人(即個性普遍可見者)的七倍,原因在於許多體制不利這類人的發揮,他們甚至連好好生活都不可得。 電影《雨人》讓大眾首先認識了自閉症者的處境,《自閉群像》一書則希望促使大眾重視「自閉型智能、非典型思考」長期以來的貢獻,從而建構更友善他們的環境。 得獎記錄 除了「山繆・強森獎」,本書出版僅年餘業已獲得以下肯定: ★2016年醫學記者協會年度圖書 ★2016年加州圖書獎銀牌 ★2016年艾瑞克森學院心理健康媒體人卓越貢獻獎 ★2016年美好人生圖書獎 ★2015年《紐約時

報》年度好書 ★2015年《金融時報》年度好書 ★2015年《衛報》年度好書 ★2015年《經濟學人》年度好書 ★2015年《富比士雜誌》年度好書 ★2015年全國公共廣播電台年度好書 ★2015年《獨立報》年度好書 ★2015年《科技菁英》年度好書 ★2015年《環球郵報》年度好書 ★2015年《波士頓環球報》年度好書 ★2015年《Gizmodo》年度好書 ★2015年《國際商業時報》年度好書 ★2015年《舊金山紀事報》年度好書 ★2015年《泰晤士高等教育雜誌》年度好書 ★2015年《大誌》年度好書 ★2015年《標準晚報》年

度好書 名人推薦 奧立佛・薩克斯/前言 宋維村醫師/推薦序 天寶・葛蘭汀/自閉症學者 宋家瑩/台灣肯納基金會執行董事、萬芳醫院神經內科主任 卓惠珠/「幫助高功能自閉與亞斯柏格」粉絲頁站長 林錦宏/高醫大心理系「決策神經科學實驗室」助理教授 黃哲斌/新聞工作者 幸佳慧/兒童文學作家 吳佳璇/精神科醫師、作家 番紅花/親子教養書籍作家 顏擇雅/出版人 難攻博士/中華科幻學會理事長兼會長 字裡行間流露的同理心與敏銳度世所罕見。讀來令人欲罷不能,也將改變你對自閉症的看法。倘若您對自閉症和人類大腦運作有興趣,千萬不要錯過這本書。——奧立佛・薩克斯

,本書〈前言〉 足堪與安德魯・所羅門的《背離親緣》並列,成為謳歌神經多樣性的經典。——《紐約時報》 關於自閉症的發現、概念轉變與公眾反應,本書或許在接下來的一個世代都會是最重要的作品。——TASH.org 希伯曼先生此書,絕對是自閉症史權威之作。——《經濟學人》 『對於疾病,不論是身體還是精神,我們習慣用「戰勝」、「根治」這些用語。然而,有許多「疾病」是無法「除掉」的,自閉症是其中一種。對於孩子診斷出自閉症的家長而言,「矯正」、「早療」和「融合教育」造成的身體、心理及經濟壓力, 在這本書裡得到了同理——「接受」原來是最好的治療。 融合的最終意義不是單方面改變他們的障

礙,而是社會給他們多一點包容和空間,讓這些落入凡間的星星王子和公主,能夠「找到族人」一般的在我們周遭生活。這本書像一條時間的河流,我順流而下,看到了過去的淚水,也吸到奮鬥的勇氣。這股歷史的河流,推著人類的神經學發展前進,載著所謂「正常」和「不同」思維,學習共處,學習包容。』——宋家瑩,台灣肯納基金會執行董事、萬芳醫院神經內科主治醫師 「醫學新知是一步一步累積調整而來,但是非專業人士少有能夠持續追蹤它的演變,而不漏失重要環節的,他們也因此可能錯失了正確認識它們的機會,這本書的一大重要性就是在此。我有個孩子是一九九一年出生的泛自閉症者,這本書敘述了ASD診斷的詳盡演進史,讓我能夠拼湊原本零碎的

學習過程,重新整合建構自身的血淚與知識成長,更見證了自己那ASD的孩子從普遍受到誤解,轉變為漸獲理解乃至有更多人接納的縮影。能夠推薦這本書讓更多人知道它,不用走我當初走過的辛苦路程,我深感榮幸。」——卓惠珠「幫助高功能自閉與亞斯柏格」粉絲頁站長 希伯曼窮盡心力,兼顧史料、個案、學術及民間等多種視角,拼出人類探索「自閉」的歷程。他熨平歷史的皺摺,讓人看清原本是人類珍貴遺產的特質,由於部分專家狹私或專斷,控制「何為病態」的詮釋權,致使整個國度墮入暗黑逾七、八十年,也讓無數家庭與孩童被迫走入死胡同。 作者極細緻又犀利的帶我們走過這些醜陋、錯誤、震撼、美麗、驚奇的軌跡,好一層一層拆掉築在你我身

邊的高牆,讓我們看見那些隱於生物中多樣的古老基因,與萬物共生本該有的壯闊之景。 誠如奧立佛・薩克斯所說,對自閉症和大腦有興趣的人必讀本書。實際上它不只帶來對自閉症的全新看法,也對其他正鋪天蓋地的標籤如發展遲緩、過動症、學習障礙等,敲出同等嘹亮的警鐘。——幸佳慧, 兒童文學作家 『這本書讓我過足對心理學史的癮,也使我進一步去了解「神經多樣性」的觀念。在人腦演化容量限制的假設下,環境變數和資訊數量等卻不斷增加,腦功能特化分工似乎是有跡可循的演化趨向,自閉頻譜中的工程師特質便是一例。然而由於社會體制多由「神經典型人」主導,這使得非典型者往往處境艱辛,一生中付出極大代價,遑論發揮長才。

試想從基因、突觸、神經細胞到腦區的層次,可能交織出多少種行為型態。面對我們不熟悉的行為模式,向亞斯伯格借鏡,別急著分類、給「絕對的」診斷治療,而是心態開放地去觀察、互動,從而營造「包容變異」的環境,或許是較具遠見的作法——期待社會能因為這本書,逐漸形成「非神經典型人」的後盾,而非他們的後天障礙。』——林錦宏,高雄醫學大學心理系「決策神經科學實驗室」助理教授 「就像作者一樣,初始,我從電影理解自閉症,諸如《雨人》《終極密碼戰》;後來,我從我可愛的大兒子身上,實際體驗自閉症的日常,也在閱讀裡尋找自閉症的身影,例如《火星上的人類學家》。 然而,《自閉者群像》一書,讓人由遠至近,細細看見人類

神秘的心靈圖像。本書作者的新聞記者背景,讓這套厚書融合了動人的故事、清晰的說理,以及敏銳的時代感。讀完此書,你將驚歎於大腦神經與生命的不可思議,並理解我們身邊那些被視為異數的陌生人。」——黃哲斌,新聞工作者 在作者投入十餘年耙梳史料,細細補綴而成的自閉症史中,專業的傲慢與社會的誤解,讀來令人怵目驚心。然而,作者並不反精神醫學,而是懷抱著更宏大的企圖,引領讀者跨過鋪滿自閉者與家屬血淚的過往,攜手邁向包容多樣的友善未來。——吳佳璇,精神科醫師、作家 作者為普羅大眾揭開自閉者的面紗,以幽默、精準的方式,杷梳了自閉者的群像。這本書讓天下父母從此懂得如何引導家裡的孩子,在學校不僅不應該霸凌自

閉的同學,甚至要去學習欣賞他們獨特、細膩的靈魂,生命是平等而瑰麗的,是時候擺脫我們對自閉者的無知了。——番紅花,親子教養書籍作家 「了解自閉症的最佳書籍。」——《Gizmodo 》 「無論對父母、老師、治療師或有心認識自閉症的人而言,均屬必讀之作。」——Parents.com 「對自閉症研究之相關科學與文化記述完整,屬必讀之作。」——《自然》雜誌 「中世紀寫出美麗書法的僧侶、十八世紀精通電學的科學家卡文迪希,還有矽谷的很多阿宅,其實都在自閉症光譜上。希伯曼重新追溯自閉症治療史,從責怪父母的肅殺風氣,一路檢視到當代對於神經多樣性的正面態度。對心理學有興趣的讀者不可不讀。」

——天寶・葛蘭汀 「研究深入、讀來令人欲罷不能,深入探索自閉症治療的歷史,亦對未來走向提出重要參考,奧立佛・薩克斯於〈前言〉盛讚它『詳盡而深入,酣暢淋漓,引人入勝』,亦將『改變你對自閉症的看法』。大師力薦如此,夫復何言?」——《科克斯書評》 「在這本精彩有趣的書裡,史提夫・希伯曼揭開自閉症不為人知的歷史:從迫害到怪罪父母,從《雨人》到疫苗,從重事業而缺乏愛心的醫生,到被人遺忘的無名英雄(如蒙冤承受納粹汙名的漢斯・亞斯伯格)。全書樂觀作結,見證自閉症人士奪回發言權,自行定義何謂『自閉症』,不以此為『失能』,也不將這視為超越不了的困境。無論您是對自閉症或亞斯伯格症有興趣,還是單純對人類

行為機制感到好奇,我都非常推薦這本書。」——班尼森・歐瑞利(Benison O’Reilly),《澳洲自閉症手冊》共同作者 「高潮迭起的史詩鉅作,對科學與醫學歷史有興趣的讀者都應一讀;欲知這段過程為我們帶來什麼傷害、驚奇與幫助,本書值得一閱。」——《芝加哥論壇報》 「文筆優美,思考深刻,這趟自閉症歷史巡禮充滿有趣而迷人的人物,也提醒我們尊重差異的重要。」——《科學》雜誌 「敘事磅礡,感人至深,必為年度代表作。」——《波士頓環球報》 「行文生動,可讀性高,閱讀《神經部落》有助我們了解自閉症人士,認識他們對人類知識與多樣性的貢獻,也思考世界少了他們會變得多麼貧乏。」——《舊金山

紀事報》 「難得佳作。希伯曼匠心獨運,讓緊湊而艱澀的自閉症歷史,化為令人欲罷不能的精彩故事。本書必將掀起風潮,帶動廣泛討論。」——約翰・艾爾德・羅比森(John Elder Robison),威廉與瑪麗學院神經多樣性駐校學者,著有《看我的眼睛》 「故事緊湊而宏大,為自閉症歷史添上華麗的一筆。」——烏妲・弗瑞斯(Uta Frith),倫敦大學學院(University College London)認知發展學榮休教授

想知道google帳號刪除還原更多一定要看下面主題

google帳號刪除還原的網路口碑排行榜

-

#1.如何從Gmail恢復已刪除的聯絡人【2023】 - FoneDog

... 聯絡人都在Google和我的手機上消失了,我該怎麼進行手機聯絡人還原? 如果您已將手機通訊錄同步到Gmail帳戶,則在某些情況下(例如意外刪除)還原 ... 於 www.fonedog.tw -

#2.【LINE】2023最新Web網頁版、免安裝軟體就能使用 ...

... 樂趣~Web版用法大致上跟平版和電腦版相同,能使用傳送貼圖、照片、檔案等功能,且不會因為登入而刪除你在手機版的紀錄,並能同時在行動裝置上使用同一組帳號呢。 於 www.pkstep.com -

#3.啟用Google 帳戶兩步驟驗證後,手機或驗證器遺失了怎麼辦?

即使是iPhone 手機,表面上換了新裝置後可以透過iTune 復原所有應用程式及資料,進而在復原資料後的裝置內看到Google Authenticator 產生驗證碼,但是實際 ... 於 www.alexclassroom.com -

#4.如何停用你的帳戶 - Twitter Help Center

如果你已決定要停用或刪除Twitter 帳戶,請謹記下列幾個事項:. 刪除你的Twitter 帳戶將不會從Google 或Bing 等搜尋引擎中刪除你的資訊,因為Twitter 沒有這些網站的控制 ... 於 help.twitter.com -

#5.如何跳過Win11 OOBE 強制登入微軟帳號?也可跳過強制連網!

本篇文章會教你如何「跳過Win11 OOBE 強制登入微軟帳號」與「強制連 ... 本站提供各類 3C、科技新聞、技術教學等關主題文章內容,歡迎追蹤「Google ... 於 adersaytech.com -

#6.電腦1週: PCStation Issue 1134 - 第 10 頁 - Google 圖書結果

最後當然是用戶要有 Google 帳號,及裝置大多時間需連上網絡。 ... 復原映像檔( 14816.99.0 )評論顯示進階設定重要事項:還原媒體中的所有資料和分割區都會遭到刪除。 於 books.google.com.tw -

#7.Google帳號刪除還原-在PTT/MOBILE01上汽車保養配件評價分析

登入至管理控制台。 · 在管理控制台資訊主頁中,前往[使用者]。 · 找到要還原資料的使用者,然後點擊該使用者的 ... 於 vehicle.gotokeyword.com -

#8.Android|救回刪掉的Google Gmail 聯絡人資料 - 夫の玩樂學習記

如果有一天你不小心在手機或是於網頁上把存在Google 帳戶裡的聯絡人給刪除了該怎辦? 不用擔心,你還可以透過Google 內建的還原功能輕鬆救回你的聯絡 ... 於 fu.play-learn.net -

#9.「教學」新版界面Google刪除帳戶、救援帳號及忘記密碼 ...

選擇「我的帳戶」 選擇「刪除帳戶或服務」 選擇「刪除帳戶或服務」 選擇「刪除Google帳戶和資料」 請再次輸入登入密碼他會顯示個人「電子信箱」 如果 ... 於 grady0673.pixnet.net -

#10.Google 相簿還原

Google 相簿還原, 我已經從google雲端相簿永久刪除照片才發現手機裡的照片也跟著 ... 設定還原儲存空間這個不會影響到之前的相片連結提示如要將所有相片移至其他帳戶您 ... 於 muszyna.pl -

#11.如何永久刪除您的Gmail 帳號 - NordVPN

Google 需要兩個工作日才會完全刪除Gmail 帳戶及內容。如果您已經刪除Gmail 帳戶,但改變心意了,可以在Google 徹底刪除之前復原Gmail 信箱。只需登入 ... 於 nordvpn.com -

#12.【2022 】將Google Drive 永久刪除檔案還原的7 種方法

本指南中,我們將告訴您如何實現google雲端硬碟永久刪除還原,尤其是當這些照片從雲 ... 修復5:從已刪除的帳戶中恢復Google Drive 檔案; 修復6:使用管理版本恢復覆蓋 ... 於 4ddig.tenorshare.com -

#13.恢復永久刪除的Google相冊? 那是你最好的選擇 - AnyMP4

現在,讓我們一起閱讀從智能手機或桌面上的Google帳戶恢復照片。 部分1:直接在Google Photo上恢復Google照片; 部分2:從FoneLab for Android恢復Google Photo. 部分1 ... 於 www.anymp4.com -

#14.《電腦設備》佳世達報喜旗下BenQ推出台灣品牌首款Google TV

BenQ「明基色彩管理實驗室」累積超過20年的色彩調校經驗,比對2030種Pantone色彩規範,及138種膚色色調精確度,還原真實色彩。E-750系列更採用量子點技術 ... 於 www.chinatimes.com -

#15.Google 帳號、YouTube 頻道遭到駭客入侵盜用後還原救回全記錄

最近也是yt頻道被駭,直接被停權刪除..但我的google帳號沒有被盜,還能正常登入。 也有到Twitter 去TAG YouTube 官方團隊(@TeamYouTube),並告知 ... 於 mnya.tw -

#16.研究:2035年前元宇宙對美GDP貢獻可望達2.4% - 經濟日報

林右昌急澄清還原本意 ... 傳Google未來3年將付30億買紐約時報新聞內容. 2023-05-09 08:45 ... Meta移除逾百假帳號冒充歐美組織發表親中言論. 於 money.udn.com -

#17.實現Google雲端永久刪除還原的3種方法(2023最新教學)

1、進入Google雲端硬碟幫助網站,並登入您的賬戶。 · 2、填寫必填的內容後,勾選“我同意並允許Google 嘗試恢復我的Google 雲端硬碟帳戶中永久刪除的檔案”複 ... 於 www.ubackup.com -

#18.Google 帳戶 - Google Accounts

請提供進一步資訊,協助我們進行帳戶救援程序。 請輸入與您的帳戶相關聯的任何備援電子郵件地址或電話號碼. 輸入備援電子郵件地址或電話號碼. 於 accounts.google.com -

#19.如何在Galaxy 手機上,新增或移除Google 帳號 - Samsung

請留意:新增Google 帳號後,您就可以在手機上使用Gmail。 如何刪除Google 帳號 ... 於 www.samsung.com -

#20.[四種方法]如何在Google上恢復已刪除的歷史記錄Chrome

如果您正在手機上查看,則只需點擊三個點圖標 並點擊“最近使用的標籤”,在這裡您將擁有所有設備上的所有最近使用的歷史記錄。 只有您以以下身份登錄了您的Google帳戶Chrome ... 於 zh-tw.ios-data-recovery.com -

#21.電腦王阿達

Google 宣布今年開始刪除超過兩年未登入的帳號,年底開始執行. by Amola · 2023 年05 月17 日. Google 的服務向來帶給大家許多便利,不但免費而且功能很足,多年m來 ... 於 www.kocpc.com.tw -

#22.HTC Desire 21 pro 5G - 可以復原已刪除的相片和影片嗎?如何 ...

開啟Google 相簿應用程式。 登入Google 帳號。 點選收藏庫分頁,然後點選垃圾桶。 於 www.htc.com -

#23.如何使用Google 的雲端服務備份、還原或傳輸我的內容 ... - Sony

每個Google 帳戶可自動同步下列Google 應用程式與資料:. 行事曆; Chrome; 通訊錄; 文件; 雲端硬碟; Gmail; Google Fit 資料; Google 新聞; Google Play 電影與電視 ... 於 www.sony.com.tw -

#24.Ig 移除標籤復原

點擊「典藏」。 步驟3. 該ig貼文即不會在個人頁面顯示,僅會出現在個人貼文典藏裡,只有自己看在你想刪除ig帳號前,我們需要提醒你,沒有任何方法能復原 ... 於 voila.lv -

#25.刪除首次登入的Google帳號- 挨踢路人甲

簡直是晴天霹靂~~~~~,若你的手機有Root,可透過Titanium Backup來備份應用程式後,待回到原廠設定後,此時可以登入想更換的Gmail帳號,接下來再還原 ... 於 walker-a.com -

#26.gmail永久刪除救回的推薦,MOBILE01、PTT

gmail永久刪除救回在line舊帳號救回在PTT/Dcard完整相關資訊- 數位感的推薦 ... 透過管理控制台還原Gmail 資料· 登入您的Google 管理控制台。 於 gadget.mediatagtw.com -

#27.解決Google:無法驗證這帳號屬於你本人 - 創作大廳

適用狀況: 透過還原帳戶的網址可以還原Google帳號,但只叫你改密碼,第三方登入一直被. 於 home.gamer.com.tw -

#28.Google雲端永久刪除還原檔案透過聯絡支援小組 - 台北109青旅

3/22 (二) 同步完成,開始刪除垃圾桶資料. 4/7(四)救資料救回,nas上找不到google文件、google excel及google ppt所建立的檔案. 提供帳號mail; 提供要救的時間點. 於 109hostel.com -

#29.[免費]Google雲端還原永久刪除檔案的有效方法

Google 雲端還原檔案主要是透過聯絡Google Drive技術人員,透過線上即時會話,利用Google技術工程師的專業復原工具來恢復您在Google雲端垃圾桶中永久 ... 於 www.mytechgirl.com -

#30.Google 歷史紀錄還原 - 再在

10分鐘快速救援,保證不丟失資料、無痛快速還原、Chrome找回歷史 ...重要事項:儲存在Google 帳戶中的搜尋記錄一經刪除,便無法再還原。 -“如何永久刪除我的Google歷史記錄 ... 於 vc.cipili.co.uk -

#31.如何在沒有密碼/用戶名的情況下恢復Google帳戶 - Aiseesoft的

無論您忘記了Google密碼或用戶名,甚至刪除了Google帳戶; 在這裡,您可以參考本文以 ... 帳戶恢復失敗而丟失了一些重要數據,那麼您應該尋找另一種備份和還原Android ... 於 zh-tw.aiseesoft.com -

#32.還原最近刪除的使用者 - Customer Service Portal

還原 最近刪除的使用者 列印 · 登入至管理控制台。 · 在管理控制台資訊主頁中,前往[使用者]。 · 在左方的「依使用者類型」底下的選擇[最近刪除的使用者]。(如果畫面上並未 ... 於 support.hkmci.com -

#33.Google drive雲端硬碟永久刪除還原 - EelPhone

在首次設置Android手機時,可以登入Gmail帳號,而Google Drive也會一起綁定提供給用戶使用。使用Google Drive備份Android數據實用易操作。 於 www.eelphone.tw -

#34.還原Windows 10/Android/iPhone中刪除的Chrome歷史記錄

此方法適用於有Google帳號並開啟Google同步功能的使用者,該功能可以同步所有Chrome的瀏覽記錄。 步驟1. 在Google Chrome中開啟一個網頁。輸入這個連結:https://www. 於 tw.easeus.com -

#35.gm儲存空間及帳號異動說明 - 中國科大圖書資訊中心

Google 公司宣布,2022/7/1 起Google Workspace(原G-Suite)服務將限制每校總磁碟使用 ... 學生gm帳號畢業一年後刪除(學號106年以前) ,於5/10日起刪除畢業校友帳號。 於 lic.gm.cute.edu.tw -

#36.還原、移除或刪除子女的Google 帳戶 | family link解除

family link解除方法,大家都在找解答旅遊日本住宿評價| family link解除 · Google Family Link 家長版| family link解除 · Google Family Link出包手機無法解鎖只能回復原廠 ... 於 hotel.igotojapan.com -

#37.還原已刪除的Gmail 帳號的方法 - Wondershare Recoverit

第1 步 前往Google 帳號幫助,按一下遵循恢復帳號的步驟。 ; 第2 步 按照步驟,輸入電子郵件或電話號碼,然後按一下「下一步」。 ; 第3 步 輸入您記得的最近一次密碼,然後按 ... 於 recoverit.wondershare.com -

#38.Google Chrome瀏覽器刪除密碼與移除Google帳戶@ 軟體使用 ...

在公用的電腦使用Google Chrome瀏覽器登入網站,不小心選擇記憶密碼,因為有洩漏個人資訊的風險,想要刪除記憶的密碼,應該如何操作呢?說明如下: 另外! 於 blog.xuite.net -

#39.刪除特定Google 服務或Google 帳戶 - Google Account

如果您不想再使用特定Google 服務(例如Gmail 或YouTube),您可以登入Google 帳戶刪除這些服務。您甚至可以刪除整個帳戶以及所有資料(例如電子郵件和相片)。 於 myaccount.google.com -

#40.Google帳號被刪除能復原嗎- 南華大學板 - Dcard

前陣子換工作太忙了,照片來不及備份完,請問哪裡有窗口可以申請帳號復原- google,刪除,帳號. 於 www.dcard.tw -

#42.如何進行Google帳戶恢復 - Apeaksoft

Google帳戶 恢復教程 · 1。 通過Gmail獲取Google帳戶恢復功能 · 2。 使用電話號碼恢復Google帳戶恢復 · 3。 使用安全問題獲取帳戶 · 4。 使用瀏覽器密碼管理器恢復Gmail帳戶 ... 於 www.apeaksoft.com -

#43.Google One 附加服務條款

1. Google One 一般資訊 · 2. 付費帳戶- 付款、訂閱與退款 · 3. 客戶服務 · 4. 受限制的會員福利 · 5. 家庭群組 · 6. 行動裝置資料備份與還原 · 7. · 8. 隱私權. 於 one.google.com -

#44.賣掉舊手機之前,一定要先做這3件事 - 天下雜誌

Android使用者:在重置手機設定之前,先登出Google帳號。前往「設定」,點選「用戶和帳號」,然後選擇「Google帳戶」,再按下「刪除帳號」的按鈕。 於 www.cw.com.tw -

#45.郭台銘控蔡英文曾派代表要求不能買疫苗府還原時序:勿再消費 ...

鴻海集團創辦人郭台銘7日晚間在高雄舉辦首場造勢,指控蔡英文總統「曾派代表要求不能買疫苗」。總統府深夜回應,政府沒有人阻擋疫苗採購、也絕不可能 ... 於 newtalk.tw -

#46.10分鐘信箱

複製到剪貼簿. 重新整理此頁面 · 再給我10 分鐘 · 取得另外一組信箱(正在使用的信箱帳號直接失效) ... 復原. 您可以復原剛過期的信箱,在它未被系統刪除前。 於 10minutemail.net -

#47.Google 歷史紀錄還原

10分鐘快速救援,保證不丟失資料、無痛快速還原、Chrome找回歷史 ...重要事項:儲存在Google 帳戶中的搜尋記錄一經刪除,便無法再還原。 步骤1. 搜索 ... 於 pe.sppsknights.net -

#48.登入 - FamiTicket全網購票網

社群帳號快速登入. Facebook. Google. TOP. 服務時間: 星期一~星期五09:00~17:00 國定假日公休; LINE線上客服 加入好友 · 關於全網 · 廠商合作; 會員服務條款 ... 於 www.famiticket.com.tw -

#49.Google Play 應用程式- 資料還原工具

這個系統應用程式可協助你透過傳輸線或雲端備份服務還原舊手機上的資料。你的Android 裝置上已安裝這個應用程式。 更新日期. 2023年4月19日. 於 play.google.com -

#50.G Suite for NTNU - Gmail 電子郵件信箱服務- 國立臺灣師範大學

登入台師大帳號即可使用下列Google 應用服務. 最新消息. 【重要公告】G Suite 共用雲端硬碟的資料已被搬到垃圾桶,將於6/1 永久刪除,請於5/31 前完成下載備份. 於 gapps.ntnu.edu.tw -

#51.Google 歷史紀錄還原

不过谷歌的服务器经常性的连不上,账号无法登陆。 4、在图片红框处可以搜索。 網頁歷史紀錄在哪,怎麼找回Google Chrome被刪除的歷史紀錄?這篇文章 ... 於 mn.i-merkur.co.uk -

#52.Google 密碼管理員

歡迎使用密碼管理員. 您可以在這裡管理儲存在Android 或Chrome 上的密碼。這些密碼會安全地儲存在您的Google 帳戶中,方便您在所有裝置上使用。 於 passwords.google.com -

#53.帳號復原– 支援

你可以透過網站移除要求工具,要求Google 從索引移除你的網站。 你可以選擇不看到根據你在WordPress.com 網路造訪的網站而向你投放的個人化廣告。 如果 ... 於 wordpress.com -

#54.Google Drive 永久刪除救回(免費、不需外掛、10分鐘內可解決)

前一陣子刪除個人Google Drive 檔案刪除的太開心,不小心把還要使用的檔案一起放進垃圾 ... 補充:如果要復原學校或工作的G suite 帳號檔案; 參考資料 ... 於 aprilyang.home.blog -

#55.Google 歷史紀錄還原

只能將頁面往下滑動逐一檢視或輸入關鍵字搜尋紀錄,要刪除某。 为什么google可以办到呢,因为我们通常会申请google账号,所以google就可以把你的浏览纪录跟GPS定位,通通记录 ... 於 kg.colescottage.net -

#56.Google Drive 共用檔案潛規則,與救回他人誤刪檔案 - 電腦玩物

你刪除我共用資料夾內的檔案,我的雲端硬碟還找得到嗎? ... 然後在這些被誤刪的檔案與資料夾中點擊右鍵,選擇「新增至我的雲端硬碟」,還原回我的雲端硬碟即可。 於 www.playpcesor.com -

#57.【Google帳戶xAndroid系統】 不小心點選了清除其中資料

(原先是想刪掉這個定位紀錄,殊不知它是丟失手機時的補救功能,是為了讓我們可以在遠端操控刪除掉裝置裡的資料。) 已在日文版面發問後得知這是個無法取消指令的狀態。 所以 ... 於 ithelp.ithome.com.tw -

#58.1Campus 智慧校園

讓老師每學期按課表,一鍵完成Google classroom 開班! ... 讓學校各式應用創新,推廣到教師、學生、家長時,不再出現例如:帳號登入、群組建立、各項服務資源列表與 ... 於 1campus.net -

#59.Google Chrome 書籤消失不見?四大妙招復原你的書籤 ...

但你有沒有試過:午休醒來發現Google Chrome 所有的書籤都不見了;不小心刪除了喜愛的Chrome 書籤;像平時一樣更新Chrome 瀏覽器,但是更新完成後卻找 ... 於 www.fonepaw.com -

#60.獨/天氣熱! 維修冷氣Google「日立維修」卻遭誤導 - 東森新聞

天氣愈來愈熱,冷氣維修需求量大增,有診所指控被維修廠商誤導。 於 news.ebc.net.tw -

#61.如何關閉、刪除Google帳戶? - 香腸炒魷魚

第4步 看到這個畫面表示Google帳號已經完全刪除,當你重新整理網頁的時候,就會顯示登入的畫面了,一旦執行到這個步驟,帳戶就完全無法復原了,請小心、 ... 於 sofree.cc -

#62.[請益] Google移除帳號- 看板Android - 批踢踢實業坊

請問各位大大,小弟是用note3 Android 5 最近加入一個google帳號進去, ... 帳戶偏好設定->刪除google帳戶但發現刪除google帳戶等於刪掉google帳號, ... 於 www.ptt.cc -

#63.Apple ID 雙重認證

第一次在新裝置或網頁上使用Apple ID 登入時,除了密碼之外,你還需要自動顯示在受信任裝置上的六位數驗證碼。使用雙重認證後,即無法單憑密碼存取帳號, ... 於 support.apple.com -

#64.Sony新中階機Xperia 10 V亮相!機身變輕電量再升級5000mAh

也加入電視部門的原彩顯示技術,更為精準地還原影片色彩,跟前置立體聲雙喇叭,鎖定喜愛追劇、玩遊戲的用戶。 ... Google:將刪除滿2年未使用帳號. 於 www.setn.com -

#65.申請註冊、刪除、復原已刪除Google 帳戶,操作步驟說明

註冊Google帳戶,用戶也能選擇將帳戶刪除,擁有多個帳號卻用不到就可以這樣做,若不小心刪除帳戶在短時間內還可以復原。 於 www.xiaoyao.tw -

#66.google帳號刪除就沒救了? - Mobile01

沒救了,寫信去google客服,要證明你是原帳號所有人看看行不行。一般信箱帳號都是惟一的,即使已經是刪除的帳號,以避免不知者誤寄機密或隱私信到該信箱造成糾紛 ... 於 www.mobile01.com -

#67.[Chromebook] 重設Chromebook (將Chromebook恢復原廠設定)

註: 如果您無法登入您的Google帳戶,請嘗試使用透過恢復原廠設定的快捷鍵來重設您的Chromebook。 ... 改用其他版本的作業系統(OS); 還原Chromebook. 於 www.asus.com -

#68.[重要通知] Google帳號調整政策時程修改

被刪除後的帳號可以立即重新建立,只是該帳號內的檔案無法復原。重建之帳號算是新帳號,登入第三方平台的情況下,也會是全新的帳號。由於涉及到第三方平台 ... 於 news.cmu.edu.tw -

#69.檔案上傳 - ibon 雲端列印網

本機上傳; Dropbox; Facebook; Google Drive. 請先在這裡上傳所需列印之檔案,取得「取件編號」後,即可至全台7-ELEVEN門市內 ... 檔案名稱, 檔案大小, 檔案類型, 刪除 ... 於 print.ibon.com.tw -

#70.如何救回Gmail 誤刪的信件?教你還原永久刪除的郵件

在一般情況下,若我們將信箱裡的郵件刪除,郵件會在垃圾桶保存30天, ... 以下透過友人的帳號來分享Gmail 還原信件的心得,只需要簡單的3步驟,就可以 ... 於 digital-transformation.media -

#71.輕鬆破解:手機重設忘記Google帳號 - iMyFone

如要繼續操作,請登入您先前與這部裝置同步的Google帳戶」,不記得Google ... 從以前的帳戶中完全刪除你的Android裝置,將不再跟蹤或鎖定你的設備。 於 tw.imyfone.com -

#72.Google 雲端硬碟永久刪除及還原方法教學 - 田中系統

Google 雲端硬碟有儲存空間上限,依照購買的帳號版本有所差異。許多人會藉由刪除Google 雲端資料夾,騰出更多儲存空間。本篇教您如何永久刪除及 ... 於 tscloud.com.tw -

#73.「教學」新版界面Google刪除帳戶、救援帳號及忘記密碼 ...

google帳戶 救援小組,大家都在找解答。 他會顯示個人「電子信箱」. 如果您個人在Google電子錢包有費用必須負擔金額產生!!都沒金額這問題可建議一起兩者勾選。 4. 於 hotel.twagoda.com -

#74.常見問題 - 支援中心

LINE帳號內的好友名單及群組列表等資訊一旦被刪除,我們也無法進行復原。 ※使用LINE時,一筆帳號資料(電話號碼或Facebook帳號等)無法同時設定於多筆帳號內。 ※將LINE帳號 ... 於 help.line.me -

#75.TechNews 科技新報| 市場和業內人士關心的趨勢、內幕與新聞

在臉書上追蹤我們的訊息. 2 年未用要注意,Google 12/1 起清除閒置帳戶. 2023-05-17 ... Google News. premium_alert_img01. 登入裝置已達上限. 親愛的會員,. 您的帳戶 ... 於 technews.tw -

#76.[實測成功] 2023最新2招沒有手機號碼申請LINE帳號完整教學

若爸媽還是擔心自己手機上的LINE帳號資料被清空的話,可以先進行LINE備份: ○ 必學!LINE備份聊天紀錄設定,一鍵就能復原所有聊天紀錄! ○ LINE備份失敗 ... 於 kkplay3c.net -

#77.恢復小孩Gmail 帳號 - Google Groups

實在是不知道該怎麼把幾個月前新增後被刪除的子女帳戶還原?! 於 groups.google.com -

#78.誤刪Google Chrome 裡的書籤?沒關係,Google 有幫你備份在 ...

其實Google Chrome一直有在幫我們進行書籤備份的動作,不小心刪掉了,趕快把備份書籤 ... 和「Bookmarks.bak」兩個檔案,將其中的「Bookmarks」刪除。 於 www.techbang.com -

#79.如何從iPhone 刪除Gmail 帳戶或谷歌帳戶 - FoneLab

無論您要刪除Google帳戶還是Gmail等其他Google服務帳戶,都可以直接從您的帳戶中輕鬆完成。 於 zh-tw.fonelab.com -

#80.Google如何删除账号及恢复已删除的账号 - YouTube

学习 Google 如何 删除 账号及恢复已 删除 的账号订阅我的频道以便学习更多相关资讯:https://www.youtube.com/channel/UCW5NjvA6xaKycZUOi25LCaQ如果这个 ... 於 www.youtube.com -

#81.錯愕!Google 教育版雲端空間限縮剩15GB - 翻轉教育- 親子天下

而此事配合Google 公司管理機制限制,僅能以刪除帳號方式處理,且經刪除後之所有資料及設定將無法復原,但可以重新申請帳號。 信件也附註,未來如遇整體 ... 於 flipedu.parenting.com.tw -

#82.Active Backup for Google Workspace Portal - 還原入口

按一下右上方的服務圖示,並選擇雲端硬碟。 · 選取一個檔案或資料夾,按一下還原。 · 按一下變更以搜尋使用者,將資料還原至其他使用者的帳戶(選擇性項目)。 · 勾選還原檔案 ... 於 kb.synology.com -

#83.變更或重設Windows 密碼- Microsoft 支援服務

選取[帳戶> 設定] > 登入選項> [開始] 。 在[密碼] 底下,選取[變更],然後依照指示進行。 重設Windows 11本機帳戶密碼. 於 support.microsoft.com -

#84.Google 帳戶

你可以在Google 帳戶中查看及管理個人資訊、活動、安全性選項和隱私權偏好設定,打造你專屬的Google 服務。 於 www.google.com -

#85.專家都在用的Google最強實戰:表單、文件、試算、簡報、遠距與線上會議(電子書)

看過的電子郵件如果不想保留,可以透過刪除清除不要的電子郵件,避免佔用這個帳號的雲端空間。一次刪除多封或所有電子郵件如果覺得一封封選按刪除很麻煩,也可以批次選取 ... 於 books.google.com.tw -

#86.提醒超量使用者帳戶盡快完成備份作業。 - NCKU, 成功大學 ...

承上,個人帳號於停權後二個月內若未向本中心申請帳號復權,則本中心將開始進行帳號刪除作業,帳號刪除後所有資料將遺失,無法進行恢復,特此聲明。 Google Drive(雲端硬碟) ... 於 cc.ncku.edu.tw -

#87.[教學] Google 帳戶登入紀錄移除@Android.iOS.電腦版刪除已 ...

『Google 帳戶移除瀏覽器教學』谷歌會員帳戶登出不留紀錄攻略Google Accounts Remove ... iOS.電腦版刪除已儲存帳號 ... IG 還原刪除貼文@Instagram 圖片/影片復原方法. 於 funtop.tw -

#88.Google 歷史紀錄還原

不过谷歌的服务器经常性的连不上,账号无法登陆。 網頁歷史紀錄在哪,怎麼找回Google Chrome被刪除的歷史紀錄?這篇文章教你3個... Google History 高 ... 於 py.clinichealthsystem.org -

#89.【Google帳戶刪除通知】–對象:退學學生、畢業滿三年校友

四、補充說明:帳戶停權仍可復權取出資料,帳戶刪除後資料無法再復原。 五、敬請全校系所秘書、教師、同學協助傳遞此訊息。 於 cc.csmu.edu.tw -

#90.咖啡廳不爽被留1星評…公審女客連發限動!老闆慘遭起底急關 ...

... 並在事後到Google評價留下1顆星,同時也在評價中還原自己當天進店時的狀況 ... 此外,該咖啡店老闆的臉書帳號也被網友神出,目前該店老闆已將臉書 ... 於 ctinews.com -

#91.東華大學校園公告- gms 帳號空間容量限縮重要近程(更新)

三、6月6日刪除(校友)使用空間超過容量上限之帳號被刪除帳號所屬的信件、雲端 ... 查詢帳號使用量與空間容量上限,可由瀏覽器登入帳號,打開「Google帳戶」「付款和 ... 於 announce.ndhu.edu.tw -

#92.Google 如何保留所收集到的資料– 隱私權與條款

我們提供的許多服務可讓您修正或刪除Google 帳戶中儲存的資料。舉例來說,您可以執行下列操作: ... 這通常包括長達一個月的還原期,以防資料遭到誤刪的情況。 於 policies.google.com -

#93.如何刪除Dropbox 帳戶

若您選擇刪除Dropbox 帳戶,您的帳戶和檔案資料會全數遭到刪除,而且無法還原。 ... 備註:如果您是以Google 帳戶登入Dropbox,須建立一組密碼,用來確認您要刪除帳戶 ... 於 help.dropbox.com -

#94.繁簡轉換|简繁转换 - Youtils - 線上工具

繁體簡體轉換 · Lexus RZ 450e首波30台配額,線上預選享優先交車! · 2023靠著foodpanda外送,從imB賠光75萬的谷底,重新站起。 · WEMIX推出WEMIX BURN平臺,支持WEMIX3.0大型 ... 於 youtils.cc -

#95.【Google 試算表】如何還原已刪除的試算表?要把握檔案期限

當Google 試算表的檔案太多的時候,總是會需要刪除掉一些不需要的檔案,但偶爾可能還是有誤刪的情況發生,這時候好趕快到「垃圾桶」把它給找回來, ... 於 digitalyoming.com -

#96.Google要清幽靈帳號了!「2年以上未登錄」就算時間點曝

Google 也將在刪除帳號前,向非活動帳戶的帳戶電子郵件地址,和恢復郵件 ... 事後到Google評價留下1顆星,同時也在評價中還原自己當天進店時的狀況。 於 tw.sports.yahoo.com -

#97.還原最近刪除的Google 帳戶

刪除Google 帳戶 後,您或許還可以還原帳戶。不過,如果您已刪除帳戶一段時間,則可能無法還原其中的資料。帳戶還原成功後,您就能像往常一樣登入Gmail、Google Play 和 ... 於 support.google.com