北投區農會的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 北投故事:我們的生活記憶 可以從中找到所需的評價。

另外網站北投區農會- 搜尋|國立教育廣播電臺也說明:地址:(100052) 臺北市中正區南海路45號;電話:(02) 2388-0600;傳真:(02) 2389-3126;TANET VOIP:99160500. 服務信箱:[email protected];瀏覽器建議 ...

中國文化大學 國際企業管理學系 陳智明所指導 謝沂靜的 北投區農會信用部績效評估-資料包絡分析法之運用 (2021),提出北投區農會關鍵因素是什麼,來自於農會、資料包絡分析法、經營績效。

而第二篇論文中國文化大學 企業實務管理數位碩士在職專班 顏敏仁所指導 阮慈琳的 文化創意產業價值鏈與生態系統研究—以陽明山產業聚落為例 (2020),提出因為有 文化創意產業、創新生態系統、產業聚落、共享價值、服務創新、國家公園、地方創生、系統思考、永續系統發展的重點而找出了 北投區農會的解答。

最後網站北投休閒農業成功經驗農會扮演什麼角色?《57神農事》 胡 ...則補充:

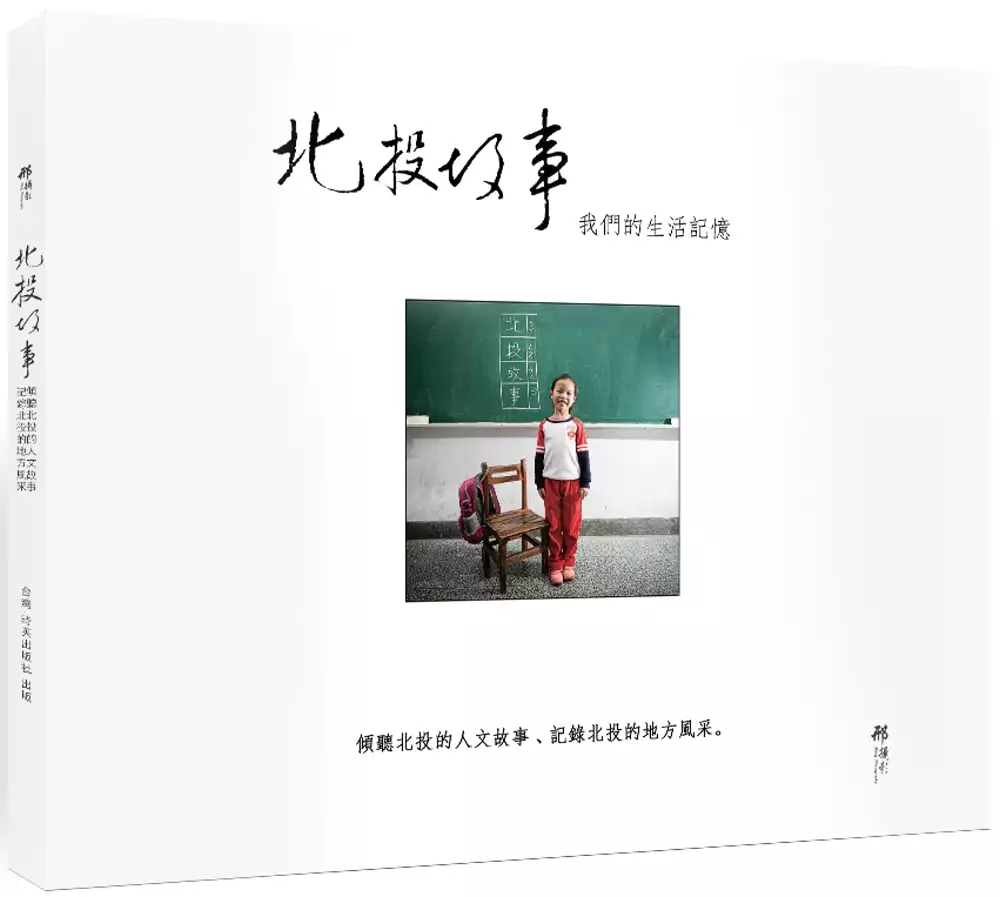

北投故事:我們的生活記憶

為了解決北投區農會 的問題,作者 這樣論述:

《北投故事》是以北投地方文脈、家庭情懷為線索的攝影計劃,用圖片敘事的方式傾聽、記錄北投在地人物的今昔。 時間會改變心中情景,而穿越不同的空間、文化則是最好的對話方式。《詩書風雅、誠信無價》是百姓的敦厚善良。我們在一年半的時間裏,選取了九個北投人物訪談…談火車、談戲曲、談染布、談人性之美。文字融入在地的人情事理 ,圖片分享北投的時空演變。 時間不會定格,我們持續探詢舊日時光裡的文化基因。故事會延續,因為故事的內涵是傳承文化的責任。 故事是成長初心的印記,是未來歲月的徜徉。打開記憶的閘門、關渡、石牌、陽明山、熟悉的一些人,一些事,都是故事的元素、情感的歸屬。揮去歲月

的封塵,《北投故事》讓北投有跡可尋。 故事編寫:邢定威 (1990)台灣新聞攝影獎 (1994)金鼎獎新聞攝影/中國千島湖事件。

北投區農會進入發燒排行的影片

新北高家繡球花第三園區.萬里交通資訊.怎麼去

北投區農會日前說,陽明山種植繡球花最大宗的就是姓高、曹兩大家族,其中之一正是目前由高逢謙管理的高家繡球花田。老闆高逢謙表示,陽明山竹子湖過於擁擠,加上不好停車,才在新北萬里區規劃第三園區,約有8000-9000坪,面積是竹子湖第一加上第二園區的5至6倍大,賞花不用人擠人、擔心無處停車,相對賞花環境也舒適許多。

高家繡球花田第三園區(貢寮溪園區)

營業時間:08:00-19:00(早上05:00起彈性開放,需提前預約)

地點:新北市萬里區雙興里大坪路32-6號

入園費:每人100元

北投區農會信用部績效評估-資料包絡分析法之運用

為了解決北投區農會 的問題,作者謝沂靜 這樣論述:

我國金融服務業在導入AI應用風潮下,金融服務業結構已經重新組合,重複性的事務工作將漸進式被取代之,不只在工作形態上或未來勞動方式上,突破在傳統固定場所工作觀念,採取雲端資源共享及資訊安全等措施,職務內容和形式及員工人力需求也將重新調整。隨金融環境轉變及競爭激烈,只提供基本金融服務的信用部門必定面對嚴峻的考驗與挑戰,又受限農會相關法規,難以累積資金,處於內外環境限制狀況下,自然影響到農會信用部的營運表現。農會信用部組織對於活絡農村的金融市場,促進農業經濟發展具有相當的貢獻,長久以來農會信用部因相關法令制度的限制,及近年來金融科技的衝擊之下,導致農會信用部經營危機逐一浮現,如何穩固農會信用部之運

作及改善經營績效,推動各項資訊化和業務轉型,使其滿足現今消費者需求,在這波金融數位化轉型中存活。農會屬於非營利組織性質,具有多重性的產出項目,又無明確的市場價格作為資源分配的依據,且難以建立出公正客觀的衡量標準,因此選取邊界分析法中非參數法的資料包絡分析法作為本文主要的研究方法,蒐集2017年至2019年間,以北投區農會信用部經營業務中主要成本及費用支出和收入及獲利來源,作為投入項目變數和產出項目變數,分析評估北投區農會信用部之經營績效為目的。此外透過差額變數分析,對於相對無效率的單位,提出投入及產出資源具體改善方向,使其達到相對有效率。整體績效除本會及關渡分部整體表現良好,其他分部多數處於相

對無效率狀態,亦有36.84%顯示為無效率,其中大屯分部相對經營效率較差。應精簡過量投入及改善不足產出,將其資源適度加以調整,以達到最佳的經營績效。

文化創意產業價值鏈與生態系統研究—以陽明山產業聚落為例

為了解決北投區農會 的問題,作者阮慈琳 這樣論述:

隨產業的快速發展,各國企業之經營模式越發重視環境、社會與經濟之間的連結,若企業需要擁有更優化的產業價值發展,需要從創新生態系統開始著手。根據過往研究與現代社會趨勢,產業價值鏈與創新生態系統需要互相契合,方能以整體的視野解構如今的產業生態環境。 本研究運用文化生態系統服務創新框架,結合創新生態系統,以質性訪談與因果環路圖分析並探討國家公園與鄰近場域內的產業聚落,這些場域包含了產、官、學三方共構:兼具自然與人文創新的陽明書屋、以天然山水取勝的竹子湖及重現舊美軍歷史建築的草山小鎮,研究對象各自擁有不同特色的場域環境,透過系統思考觀點,從場域與當地文化活動之間的互動關係進行產業生態系統的描繪,

以三個正回饋因果環路圖講述共享價值、地方創生、異業合作、價值創造、場域經營及服務創新等核心概念,勾劃永續發展。 研究結果顯示,持續產出並發展創新應用,賦予場域多種文化價值,並藉創新生態系統之流動而增強產業聚落競爭力,推動地方產業之行進。建立自身文化特殊性,將場域之文化價值再投入至文化服務中,連結公共議題,讓場域具備人文環境意義,並使產業聚落之生態發展達成社會創新。文化生態系統服務創新框架所強調的場域和文化服務之間的效益可擴及產、官、學及社會大眾,是雙方皆能共享的雙贏策略。在最後章節也提出建議,將屬性類似並能前後銜接的文化活動進行整合,成為系列體驗,讓參與人員透過一個完整的文化服務體驗了解該地

區的場域特殊性與文化獨特性,並將過往經營成果做系列展示,以作為導覽教育用途及未來紀錄之用,在與其他機構的合作交流中尋得創新思維,並以此進行新創商模之實踐,並同時鼓勵公民多加參與,興盛的文化活動將帶動文化生態系統服務效益提升,促使生態系統持續流動。

北投區農會的網路口碑排行榜

-

#1.來竹子湖繡球花田裡拍照吧_(北投區農會提供) - 臺北市農業主題網

來竹子湖繡球花田裡拍照吧_(北投區農會提供). 相關圖片. 4-來竹子湖繡球花田裡拍照吧_(北投區農. 點閱數:108; 資料更新:108-09-18 18:03; 資料檢視:108-09-18 18:03 ... 於 www.recreational-agriculture.taipei -

#2.北投區農會 - XKNKP

主動發送新聞稿並張貼於農會官網,保險部,信用. 北投區農會. 1. 北投區農會. 光明路96 號· 02 2892 4185路線網站2. 臺北市北投區農會. 於 www.dolclna.co -

#3.北投區農會- 搜尋|國立教育廣播電臺

地址:(100052) 臺北市中正區南海路45號;電話:(02) 2388-0600;傳真:(02) 2389-3126;TANET VOIP:99160500. 服務信箱:[email protected];瀏覽器建議 ... 於 www.ner.gov.tw -

#5.北市北投區施工挖破瓦斯管線起火警消封路撲滅 - 中央社

台北市北投區自強街今天上午發生道路施工挖破瓦斯管線意外,造成瓦斯外洩並起火燃燒,警消獲報後立即派員到場協助撲滅火勢和交管,後交由瓦斯公司搶修 ... 於 www.cna.com.tw -

#6.仁寶康舒取得北投地上權合資設公司開發集團總部 - 民視新聞

代工廠仁寶發布重大訊息表示,與電源廠康舒共同參與投標取得台北市北投區軟橋段91地號(T16街廓)市有土地地上權,得標後仁寶與康舒共同出資新設公司 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#7.元極有機蔬菓耕學農場:北投淺山中的農園秘境 - 綠媒體

元極有機蔬菓耕學農場一連串食農教育夢想就這樣展開了! 圖片名稱. 農場規劃了蔬菜區、竹筍區、保健植物區、教學棚等. 從土地學習激發食 ... 於 greenmedia.today -

#8.臺北市北投區農會(關渡辦事處),農漁民團體 - LIFEGO學術團體

臺北市北投區農會(關渡辦事處),電話:02-2858-2293,地址:台北市北投區知行路285號,臺北市北投區農會(關渡辦事處)的簡介,臺北市北投區農會(關渡辦事處)的聯絡方式, ... 於 group.lifego.tw -

#9.「熊」出沒!6座稻草熊現身熊愛關渡深入體驗田園自然生態

「熊」出沒!北市產業局與北投區農會以「熊愛關渡」為主題,打造全新2021北投水稻地景藝術,不但讓民眾深入了解農地生態,還可以與6座巨大稻草熊作品 ... 於 imreadygo.com -

#10.萬里區漁會及基隆市農會等6家農漁會(北區共用 ... - 農業金融局

第334 號中華民國107年10月22日臺北市士林區農會、木柵區農會、北投區農會、新北市三峽區農會、萬里區漁會及基隆市農會等6家農漁會信用部於10月22日, ... 於 www.boaf.gov.tw -

#11.北投農會石牌 - 靠北上班族

農會沿革北投區農會於民國12年1月6日創立,原名北投信用組合,民國38年更名為北投鎮農會,並建立選任人員制度。包刮理事、監事、會員代表及農事小組長皆由選舉產生。 於 ofdays.com -

#12.自動化服務機器晶片金融卡跨行轉帳金融機構代號一覽表

北投農會. 558. 600. 安定農會619 岡山農會620 屏東市農會619 梓官農會. 770. 600. 新屋農會620 潮州農會. 012 台北富邦004 臺灣銀行520 小港漁會614 二林農會619 小港 ... 於 www.fisc.com.tw -

#13.「北投農會雞蛋」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

北投農會雞蛋資訊懶人包(1),北投區農會. ... 年,提供一般金融、代收業務、農民保險、保管箱租借及優質農產品展售等服務。 , 北投區農會台北市北投區大同街153號. 於 1applehealth.com -

#14.好農 [第29期]:小善於人.大善於天地:知竹!好生活

課五月中起至七月初,竹子湖繡球花園開放讓遊客觀賞照相,歡迎有興趣的愛花者可直接與農場洽詢。另外,北投區農會於非假日(每週二、四)規劃半日遊豐富套裝行程, ... 於 books.google.com.tw -

#15.北投區農會

北投區農會, Taipei, Taiwan. 128 likes · 1 talking about this · 527 were here. Bank. 於 m.facebook.com -

#16.桶柑紅蘿蔓青:北投社大ㄕˊ農玩市集 - 第 45 頁 - Google 圖書結果

045 陣線執行長吳東傑主講在地農業從嘴巴革命開始,及北投區農會農業指導員林文獻談行座談;由世新大學觀光學系副教授黃躍雯主講國家公園生態旅遊發展的想像; ... 於 books.google.com.tw -

#17.北投農會總幹事謝建達接棒 - 中時新聞網

全國農會2月改選,台北市各區農會幾乎僅有現任總幹事登記參選,唯北投區因總幹事王茂松屆退,由現任北投區農會信用部主任謝建達登記,為同額競選。 於 www.chinatimes.com -

#18.新世紀資通-查詢行庫代碼

... 北市萬里區漁會、6150011基隆市農會、7810015新北市三峽區農會、9840012臺北市北投區農會、9850013臺北市士林區農會、9880016臺北市木柵區農會、6050018高雄地區農 ... 於 service.seed.net.tw -

#19.好農 [第6期]:小善於人.大善於天地:小林村, 五年之後

44 綠竹筍是北投區重要的農特產品,北投區農會自民國九十五年開始辦理綠竹筍季產業活動,已辦理七屆,活動內綠竹筍生態體驗活動、頒獎及綠竹筍美食品嚐活動,透過活動舉行 ... 於 books.google.com.tw -

#20.北投區農會相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的北投區農會相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.yahoo.com -

#21.北投水稻地景藝術!6隻稻草熊可愛「稻」直呼卡哇伊

北市產業局為推廣關渡水稻文化及營造「生產、生活、生態」等農地多樣化,以「熊愛關渡」為主題,與北投區農會即日起至12月5日在關渡平原(近忠義捷運 ... 於 times.hinet.net -

#22.103年家政班才藝成果發表會(北投區農會) - 中華民國農訓協會

謹訂於11月20日(四)於北投區秀山里里民活動中心(北投區中和街534號10樓)舉辦「103年家政班才藝成果發表會」恭請蒞臨指導活動流程14:00-14:10 活力 ... 於 www.ntifo.org.tw -

#23.北投區農會

See what your friends are saying about 北投區農會. By creating an account you are able to follow friends and experts you trust and see the places they've ... 於 foursquare.com -

#24.北投區農會北投區農會 - Awzn

由農民提供農地讓市民親自耕種。 北投區農會– 所有農業介紹– 臺北市休閒農業資訊入口網 <img src="https://i1.wp.com/i.ytimg.com/vi/TZC9kabd4ss/hqdefault.jpg" ... 於 www.fnarflus.co -

#25.尋常.台北: 一日農遊 綠幸福體驗 - Google 圖書結果

另外在士林區農會、北投區農會也舉辦「綠竹筍品質評鑑競賽」,農友可藉此互相觀摩,相互交流栽培心得。各區農會用心舉辦評鑑比賽,北市府在2018年集結眾人之力, ... 於 books.google.com.tw -

#26.北投區農會

北投農會 創立於民國12年,提供一般金融、代收業務、農民保險、保管箱租借及優質農產品展售等服務。 於 www.btfa.tw -

#27.台北市北投區農會立農分部 - 樂趣地圖

於台北市農會的台北市北投區農會立農分部電話號碼:02-2822-2491,地址:台北市北投區吉利街131號1樓,統編:29711802,分類:社會服務、農漁民團體、農會. 於 poi.zhupiter.com -

#28.台北市北投區農會關渡辦事處 - articlesnet.com

位在台北市北投區提供農會、農漁民團體販售及服務洽詢的機構有台北市北投區農會關渡辦事處,在當地社會服務頗有好評服務據點〔展開〕 本會信用部地址: ... 於 www.iarticlesnet.com -

#29.農會、漁會(農委會) - 行政院農業委員會

縣 市 農會名稱 地址 電話 臺北市 農金資訊中心 臺北市中正區館前路65號8樓 02‑23805246 臺北市 臺北市農會 臺北市大安區復興南路一段390號14樓 02‑27070612 臺北市 北投區農會 臺北市北投區光明路96號 02‑28924185 於 www.coa.gov.tw -

#30.台北市北投區農會供銷部 - 座標物語

台北市北投區農會供銷部地址:臺北市北投區長安里大同街153號,統編(統一編號):48941889,營業稅籍分類:蔬菜零售,資本額:650000元,設立日期:2007-09-11,狀態: 於 costring.com -

#31.春遊品嚐桶柑好滋味,北投桶柑季健走開放報名囉! | 臺北旅遊網

... 月30日(六)與北投區農會合辦「北投桶柑季健走」活動,在春天百花開的時候,邀請市民朋友來北投走春,品嚐陽明山桶柑的鮮甜滋味!北投區桶柑主要產 ... 於 www.travel.taipei -

#32.【獎項】財團法人富邦文教基金會第四屆「蔡萬才台灣貢獻獎 ...

【獎項】財團法人富邦文教基金會第四屆「蔡萬才台灣貢獻獎」自110年3月1日起至7月31日止受理 ... 陽明校區. 112 台北市北投區立農街155號 國立陽明交通大學圖資大樓9樓. 於 ord.nycu.edu.tw -

#33.北投永續農業

民國98年1月,我從基隆社區大學轉進北投社區大學,基隆僅有非常少量的農業,而且 ... 農民市集的農友,手邊都具備一份北投農會開立的無毒證明,但更多農友為了種出大又 ... 於 sites.google.com -

#34.【北投區農會】優級文旦10斤

【北投區農會】優級文旦10斤. NT$ 550. 購買方案. 1盒嚐鮮. 數量. 庫存不足. 可訂購時通知我. 按個讚~分享我們的商品吧! ~ 你可能會喜歡,一起加入購物車吧~. 於 www.ansingo.com.tw -

#35.北投區農會信用部下午遭搶

台北市文林北路的北投區農會信用部,在下午也遭搶,歹徒搶走了二十五萬元。下午兩點十六分,一位公司的會計王小姐,打算繳交稅款的時候, ... 於 news.cts.com.tw -

#36.於台北市北投區辦理農業技術諮詢服務 - 桃園區農業改良場

一、辦理地點:台北市北投區農會4樓大禮堂(台北市北投區中央里光明路96號,電話:02-28924185)。 二、農業技術諮詢主題作物及項目:果樹及蔬菜栽培管理與病蟲害防治。 於 www.tydares.gov.tw -

#37.北投區農會彙整 - 大媒體新聞網

北投區農會. 繡球花小旅行 · 竹子湖繡球花限定體驗遊程報名開始啦! 相揪割稻去! 2020北投割稻趣體驗開放報名. 更多報導. 《聲之綻》,2013|2020年,複合媒材互動 ... 於 newsmedia.today -

#38.好農 [第28期]:小善於人.大善於天地:浪漫的白色力量

的回憶成,這裡有豐富的水稻田生態,是食農教育的最佳場域。插秧活動結束後,北投區農會家政媽媽們及一德里志工團隊已經插秧活動結束後,雖然孩子們準備好豐盛的米食料理, ... 於 books.google.com.tw -

#39.台北北投區農會借錢信用狀況瑕疵房貸如何辦? @ 陳雅娟的明星 ...

新北銀行軍人貸款>鳳山地區證件借錢而且還獲得眾多網友一致推薦 【TESCOMA】Delicia量杯(1L) 新北樹林區車貸真的超優惠der!! ... 台北北投區農會借錢. 於 hz79bf17vz.pixnet.net -

#40.石二鍋

抱持著一鍋一會的心情,以提供安心的食材與專業的知識,與您分享好安心‧好涮嘴的感動。 請點擊各地區產地 ... 石地圖. 北北基; 桃竹苗; 中彰投; 雲嘉南; 宜花東; 高屏 ... 於 www.12hotpot.com.tw -

#41.北投4H | 歡迎來到北投區農會四健會

為傳承臺灣稻米文化,喚起都會區民眾鄉土情懷,推廣質優安全的臺灣米,本會特別於關渡平原辦理「北投插秧趣體驗活動」,期透過親子實地參與體驗研習活動, ... 於 u9130019.wordpress.com -

#42.北投農會電話 - Slobo

112台北市北投區光明路96號| TEL:02-2892-4185 | FAX: 02-2892-4221. 智慧財產權屬於「北投區農會」所有,未經授權,請勿轉載BEITOU farmers' association. All Rights ... 於 www.slobodapatient.me -

#43.北投農會超市 :: 台灣豬豬真好吃

目前台北市農會轄下共有九個區農會,包括北投、士林、內湖、南港、中山、松山、大安、景美、木柵,各區農會為獨立的社團法人,人事、財務各自獨立。,北投農會創立於 ... 於 twpig.iwiki.tw -

#44.北投水稻地景藝術!6隻稻草熊可愛「稻」直呼卡哇伊 - 新浪新聞

北市產業局為推廣關渡水稻文化及營造「生產、生活、生態」等農地多樣化,以「熊愛關渡」為主題,與北投區農會即日起至12月5日在關渡平原(近忠義捷運 ... 於 news.sina.com.tw -

#45.【台北市土地出售】-591房屋交易網

土地 | 1727坪 | 類別:農地 | 單價:1.7萬元. 北投區-湖山路二段. 代理人陳小姐 / 4小時內更新 / 2條問答 / 1357人瀏覽. 2,940 萬元. 台北買屋,北投買房子,土地出售, ... 於 business.591.com.tw -

#46.竹子湖海芋季與繡球花季

活動內容包括竹子湖一日遊、生態人文導覽,每星期還舉辦田園音樂會等, ... 活動相關資訊可洽北投區農會推廣股(02)2892-4185轉340│性別平等,幸福升等│臺北市政府 ... 於 www.callalily.com.tw -

#47.ATM - SheetHub.com

裝設金融機構代號 裝設金融機構名稱 裝設地點 裝設縣市 裝設地址 7851 623 士林區農會 士林文林 台北市 台北市士林區大北路65號 7852 623 士林區農會 士林延平 台北市 台北市士林區延平北路八段13... 7853 623 士林區農會 士林社子 台北市 台北市士林區社子街162號 於 sheethub.com -

#48.台北市北投區農會供銷部×臺北市北投區長安里大同街153號 ...

台北市北投區農會供銷部統一編號:48941889,地址:臺北市北投區長安里大同街153號,資本額:650000,店家公司狀況:,核准設立日期:2007-09-11. 於 aibee.com.tw -

#49.台北市北投區農會供銷部 - OPENGOVTW

台北市北投區農會供銷部統一編號為48941889. 所在地為臺北市北投區長安里大同街153號。 於 opengovtw.com -

#50.北投農會活腦舞動班( Beginner1:30~2:30)/(Low Intermediate 2 ...

北投農會 活腦舞動班( Beginner1:30~2:30)/(Low Intermediate 2:40~3:40)每周四下午1:30ー4:00(在農會4樓上課(台北市北投區光明路96號) · 2021-07-01週四 ... 於 vivid7.webnode.tw -

#51.台北市北投區農會 - 公司登記查詢中心

統一編號, 29711802 複製統編. 公司狀態, 核准設立. 公司名稱, 台北市北投區農會 複製公司名. 資本總額(元), 65,000. 登記地址, 看地圖 臺北市北投區光明路96號 郵遞 ... 於 www.findcompany.com.tw -

#52.ACH代收代付 - 台灣票據交換所

發佈日期:107年09月13日 高雄市高雄地區農會、臺北市北投區農會、士林區農會、木柵區農會、新北市三峽區農會、萬里區漁會及基隆市基隆市農會之資訊系統作業,自107 ... 於 www.twnch.org.tw -

#53.3D台北迷宮地圖地點-北投區農會信用部關渡分部 - CubicPower

地點: 北投區農會信用部關渡分部; 區: 台北市北投區; 里: 關渡里; 路街: 台北市知行路; 分類: 工商服務; 子分類: 金融機構; 細分類: 找同類; 北投區農 ... 於 www.cubicpower.idv.tw -

#54.北投區農會理事長 - 工商筆記本

北投農會創立於民國12年,提供一般金融、代收業務、農民保險、保管箱租借及優質... 民國57年7月併入改變為直轄市後的臺北市後正式更名為臺北市北投區農會。 於 notebz.com -

#55.北投閒置穀倉獨「菇」一味- 地方- 自由時報電子報

都市人很可憐,都吃不到新鮮食材」,憑藉著單純理念,今年卅九歲的王大偉和專科同學陳亦浩承租北投區農會的閒置穀倉種植菇類,利用空調模擬大自然的 ... 於 news.ltn.com.tw -

#56.《北投•食》農會倉庫文青咖啡館~拾米屋(再訪) - 波爸

很久沒有來北投大同街的拾米屋咖啡館了雖然久久才來一次但拾米屋絕對是波爸喜愛咖啡館的口袋名單之一主要是來拾米屋除了可以喝上好咖啡之外還可以聞到 ... 於 kingyang2011.pixnet.net -

#57.台北市北投區農會關渡辦事處 - 紅頁工商名錄大全

台北市北投區農會關渡辦事處】是位於台北市北投區知行路285號1樓的台北市,農會,農漁民團體,社會服務商家, 關於台北市北投區農會關渡辦事處的相關消費經驗, ... 於 www.iredpage.com -

#58.主旨:全國各級農會第6次聘任職員統一考試招考公告, 依據

北投區農會 公告 ... 依據:依據中華民國農會辦理全國各級農會聘任職員統一考試作業要 ... 一、本會有下列人員出缺,依法公開受理報考,報考人應具資格划分:. 於 www.farmer.org.tw -

#59.台北市北投區農會供銷部電話號碼02-2891-3139 | 健康跟著走

北投大同街台北市北投區農會供銷部- 於台北市農會的台北市北投區農會供銷部電話號碼:02-2891-3139,地址:台北市北投區大同街153號,統編:29711802,分類:社會服務、... 於 info.todohealth.com -

#60.上一頁

6230012, 北投農會, 北投區農會. 6230023, 士農農會, 士林區農會. 6230034, 內湖農會, 內湖區農會. 6230045, 南港農會, 南港區農會. 6230056, 木柵農會, 木柵區農會. 於 system1.ntunhs.edu.tw -

#61.台北市北投區農會ATM服務據點查詢 - 比率網

北投 大屯, 台北市北投區中和街334號[地圖]. 北投石牌, 台北市北投區石牌路二段23號[地圖]. 北投立農, 台北市北投區吉利街131號[地圖]. 北投農會, 台北市北投區光明路96 ... 於 www.findrate.tw -

#62.農特產品 - 陽明山國家公園

陽明山國家公園幅員遼闊,園區範圍包括台北市北投區、士林區,以及新北市淡水、三芝、石門、金山、萬里等五區。 ... 北投區農會:http://www.btfa.tw/. 於 www.ymsnp.gov.tw -

#63.北投農會總幹事謝建達接棒@ 溫泉美食餐廳 - 隨意窩

全國農會2月改選,台北市各區農會幾乎僅有現任總幹事登記參選,唯北投區因總幹事王茂松屆退,由現任北投區農會信用部主任謝建達登記,為同額競選。謝建達說,他的目標是「 ... 於 blog.xuite.net -

#64.2021愛戀關渡花現幸福「關渡秘境花海」 - 輕旅行

「2021愛戀關渡花現幸福」關渡秘境花海從11/6開展,一直展至11/21,由臺北市政府工務局舉辦,利用農田休耕期間,選在北投區八仙抽水站這一大片佔地 ... 於 travel.yam.com -

#65.北投區農會 - Box Locator

Geo Coordinates: 25.1215148°, 121.4672247°. 北投區農會, 知行路, 關渡, 關渡里, 臺北市, 北投區, 11260, Taiwan. More Locations. 1 · 北投區農會 · 0 m. 於 boxlocator.eu -

#66.新聞稿-北市106年第13屆基層農會選舉結果出爐

臺北市農會會員代表(3名):林文樹、王燦煌、謝培恭; 總幹事:林明脩. 北投區農會:. 農事小組組長(18名) : ... 於 www.doed.gov.taipei -

#67.北投區農會代碼 - 台灣公司行號

... 麻豆區農會信用部新生分部. 41, 6181147, 5420032 .... 203, 6250036, 6250036, 臺中市臺中地區農會北屯分部. 204, 6250047, 6250047 ...... 台北市北投區農會信用 ... 於 zhaotwcom.com -

#68.臺北市北投區農會農業技術諮詢座談會紀實

《本會訊》桃園區農業改良場、臺北市北投區農會與本會於本(101) 年5 月15 日假北投區農會4 樓大禮堂,共同舉開「蔬菜栽培管理及病蟲害防治」之農業 ... 於 ntucae.blog.ntu.edu.tw -

#69.台北市北投區農會 - 台灣公司網

台北市北投區農會,統編:29711802,地址:臺北市北投區光明路96號. 於 www.twincn.com -

#70.北投穀倉- 维基百科,自由的百科全书

北投農業倉庫的空間包含了辦公室、碾米機房及長條形的穀倉,而穀倉內共隔為12間,屋頂設有太子樓,以利空氣流通。北投信用購買組合在二戰後改組為北投區農會,北投穀倉亦 ... 於 zh.wikipedia.org -

#72.bank.txt - 台北富邦銀行

... 園區0040808台銀民生0040369台銀北投0040439台銀頭份0040509台銀松江0041609台 ... 新化區農會5190030新化區農會中山5190018新化區農會本會5190029新化區農會那拔 ... 於 ebank.taipeifubon.com.tw -

#73.好農 [第24期]:小善於人.大善於天地:戀戀紅茶 魚池百年

北市長柯文哲特別來到會場和市民同歡,區農會王茂松理事長的生日快樂歌聲中,一七北投割稻趣體驗活動圓滿成功。 我在南澳的半農半 X 生活實踐. 也為一 O 六年北投割稻趣 ... 於 books.google.com.tw -

#74.台北市北投區農會立農分部 - YPGO 台灣

台北市北投區農會立農分部. 電話: 02-2822-2491. 地址: 台北市北投區吉利街131號1樓. 網址: www.tfa.org.tw/pta/. 台北市台北市北投區農會立農分部,台北農會,其他, ... 於 tw.ypgo.net -

#75.【紗帽山溫泉餐廳懶人包】台北新北投免費泡腳池.便宜溫泉 ...

北投 最大免費泡溫泉的好地方,還有遮陽的大沙池、溜滑梯、籃球場、網球場等等,運動完剛好泡溫泉! 復興公園(全文介紹). 地址:112台北市北投區中和街. 【 ... 於 taiwantour.info -

#76.基層農會改選今投票北市關鍵選區開票結果出爐 - 聯合新聞網

北市9區基層農會改選今登場,由於各區農會會員代表選舉結果, ... 北市12個行政區中,9區有農會,包含北投、士林、內湖、南港、中山、松山、大安、景 ... 於 udn.com -

#77.謝建達- 北投區農會員工 - LinkedIn

您可能還會想看 · 完颜海涛. 上海松盛机器人系统有限公司— 经理 · Emma Wang. HRBP at Lashou Group Inc · 吴咏生. 副总经理—大型央企上市公司 · Chandler Guo. long bitcoin. 於 tw.linkedin.com -

#78.北投區農會, Taiwan

Beitou District, Taipei City, Taiwan 112 | Bank. 於 cumaps.net -

#79.台北市北投區農會供銷部 - 公司資料庫

台北市北投區農會供銷部的公司登記資料. 統一編號, 48941889. 公司名稱, 台北市北投區農會供銷部. 負責人, 謝建達. 登記地址, 台北市北投區長安里大同街153號. 於 alltwcompany.com -

#80.臺北市北投區農會-供銷部 - LINE熱點

【LINE熱點】臺北市北投區農會-供銷部, 農會、漁會, 地址: 台北市北投區光明路96號,電話: 02 2892 4185。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約 ... 於 spot.line.me -

#81.北投區農會 - Yelp

北投區農會. 0 reviews. Public Services & Government. Unclaimed. Review · Call. Directions. Photos. Add Photo. 知行路285號. Beitou, 台北市112 Taiwan. 於 m.yelp.com -

#82.北投區農會

北投區農會 於民國12年1月6日創立,原名北投信用組合,民國38年更名為北投鎮農會,並建立選任人員制度。包刮理事、監事、會員代表及農事小組長皆由選舉 ... 於 dianasolopova.ru -

#83.北投農會、米和穀倉

北投 及關渡平原的稻米生產量也很多,所以在昭和十三年〈西元一九三八年〉建造了北投農會穀倉,位於今日北投區大同路153號。 戰後國民政府實施肥料換榖〈以一包稻穀換一包 ... 於 ms2.ctjh.ntpc.edu.tw -

#84.北投區農會- 所有農業介紹

台北市農會積極規劃推動市民農園,希望將農業、休閒、教育功能相結合,由農民提供農地讓市民親自耕種。 於 www.tfa-leisure-agri.org.tw -

#85.秘境搭捷運就到!6隻「熊熊家族」隱身北投稻田倒立熊模樣超萌

圖/北投區農會提供,以下皆同). 記者彭懷玉/台北報導 熊熊家族現身稻田中!「熊愛關渡」稻草裝置藝術搬進6隻巨型的稻草編織熊,最高的主熊拿著 ... 於 travel.ettoday.net -

#86.九個區農會 - 台北市農會

北投區農會 設有總幹事室、企劃稽核部、會務部、會計部、信用部、供銷部、保險部、推廣部、資訊部及石牌、關渡、立農、大屯及福興等五個信用分部。 農業特色. 北投區是臺北 ... 於 www.tfa.org.tw -

#87.農漁資訊共用上線會員

No 上線日期 金融機構代號 農漁會名稱 01 105/07/18 635 彰化縣線西鄉農會 02 105/08/08 650 彰化縣福興鄉農會 03 105/08/08 919 苗栗縣三義鄉農會 於 www.naffic.org.tw -

#88.北投農會推廣股

北投農會推廣股情報,北投農會創立於民國12年,提供一般金融、代收業務、農民保險、保管箱租借 ... 民國57年7月併入改變為直轄市後的臺北市後正式更名為臺北市北投區農會。 於 needmorefood.com -

#89.台北市北投區農會立農分部 - YPTTW 核鑫黃頁

公司名稱:台北市北投區農會立農分部. 傳真:. 服務時間: AM:08:30 ~ PM:06:30. 公司地址: 台北市北投區吉利街131號1樓. 產業類型:社會服務> 農漁民團體 > 農會 ... 於 180-176-213-83.dynamic.kbronet.com.tw -

#90.金融機構北投區農會的分行資訊(6 筆) | 一介資男

本頁面更新時間:2021-10-27 23:14:12如有資訊過時或語誤之處,歡迎使用Contact 功能通… 閱讀全文〈金融機構北投區農會的分行資訊(6 筆)〉 於 www.mxp.tw -

#91.穿梭竹子湖花草間回味北投酒家菜 - 微笑台灣

到了1960年代末期,由農會輔導當地農民,改種經濟價值更高的花卉「海芋」,全盛時期花農約有80幾戶,除了海芋外,也陸續種植適合此處生長的彩色繡球花, ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#92.北北基 - 陶板屋

02-2894-0925; 台北市北投區光明路217號2樓; 午間:11:30~14:30 (最後點餐時間14:00) 晚間:17:30~22:00 (最後點餐時間21:00); 捷運-【新北投捷運站】一號出口,右手 ... 於 www.tokiya.com.tw -

#93.【台北特色公園】北投立農公園~多元親子共融遊戲場點亮小 ...

台北特色公園再現!北投區立農公園大改建,特色溜滑梯、木頭攀爬架、遮陽沙坑、旋轉椅、共融式翹翹板、極限飛輪、跳樁等,融入共融遊具豐富兒童遊戲場 ... 於 yoyoman822.pixnet.net -

#94.農會283家

阿里山鄉農會00 竹田鄉農會. | 984 | 北投區農會| 614 | 員林市農會| 台南市. 20 萬丹鄉農會. 985 士林區農會81 溪湖鎮農會. 台南地區農會0 林邊鄉農會. 內湖區農會62 ... 於 www.transglobe.com.tw -

#95.2020 北投區農會四健會探索農村社區作業組 - BeClass 線上 ...

北投區農會 四健會活動通知11/08(日) 探索農村社區作業組(北投一德社區)時間:13:50-16:30地點:峰村有機農場活動流程:13:50 於公正橋福德宮旁集合(忠義 ... 於 www.beclass.com