公立精神療養院費用的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦BarbaraTaylor寫的 精神病院裡的歷史學家:我經歷的瘋狂歲月,以及時代如何安置我們的瘋狂 和吳潮聰的 向焦慮、恐慌說Bye Bye都 可以從中找到所需的評價。

另外網站我朋友住在精神病院3000 多天:生命從住院開始,戞然而止也說明:合法的慢性精神療養院,是精障者的隔離島. 送他回到醫院後,跟他新的社工見面談話,社工問起,為什麼這麼多年來了,還會再 ...

這兩本書分別來自木馬文化 和元氣齋所出版 。

國立臺灣大學 社會工作學研究所 古允文所指導 謝文中的 變遷環境中主體性的重構:臺灣醫務社會工作之建制民族誌研究 (2018),提出公立精神療養院費用關鍵因素是什麼,來自於醫務社會工作、醫務社工、交織性、建制民族誌。

而第二篇論文稻江科技暨管理學院 休閒遊憩管理學系碩士在職專班 張哲維所指導 蔡銀杏的 十四經絡淨心操之設計與休閒應用 (2016),提出因為有 十四經絡淨心操、休閒的重點而找出了 公立精神療養院費用的解答。

最後網站社會工作(含概要)(社工師、高普特考) - 第 446 頁 - Google 圖書結果則補充:機構化處遇時期(日據時代∼ 1964 年代末期)臺灣並沒有真正實施大規模的機構化照顧(除花蓮玉里療養院外)。臺灣各地雖已有指定精神醫院存在,但臺灣精神醫學的重鎮仍是臺 ...

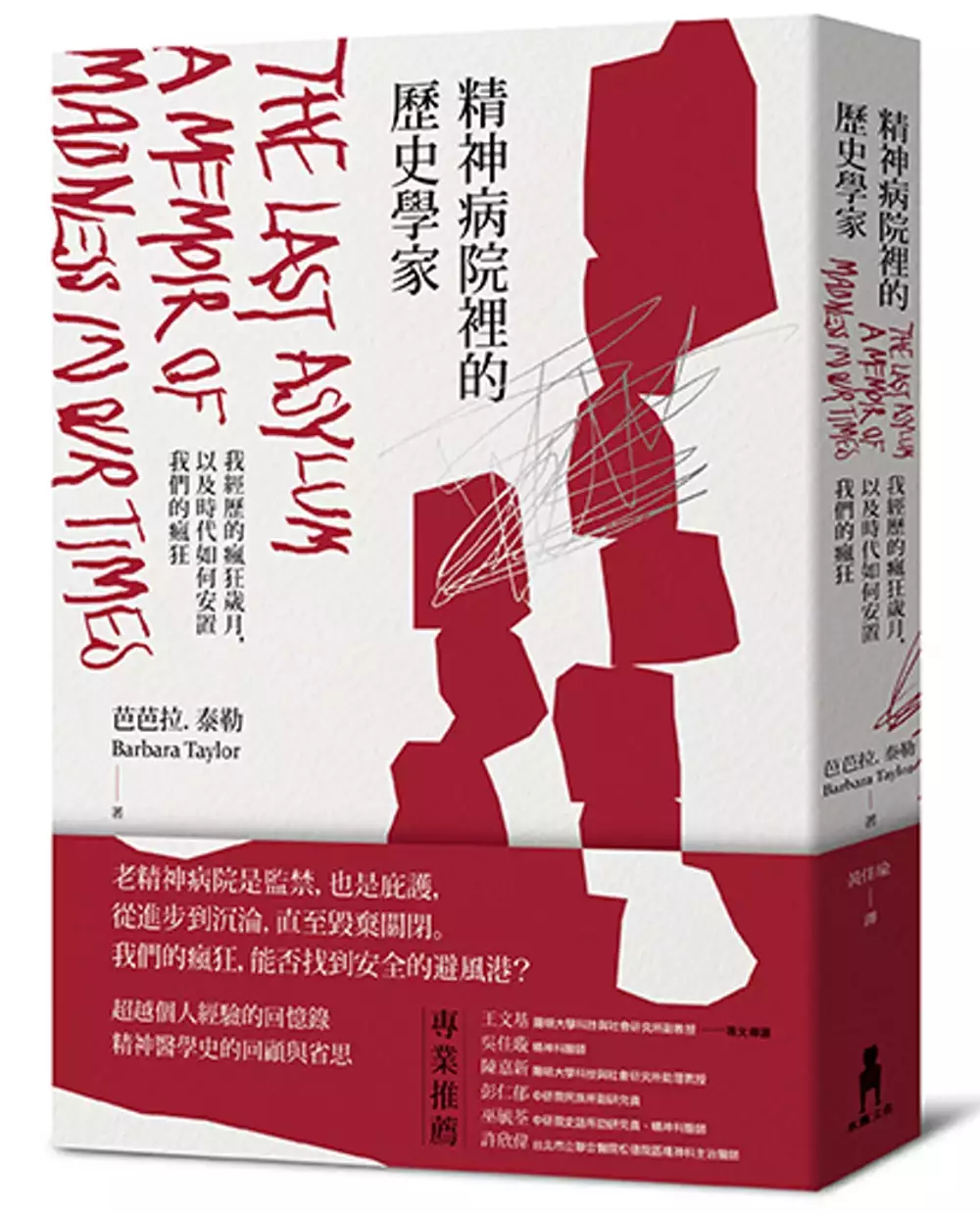

精神病院裡的歷史學家:我經歷的瘋狂歲月,以及時代如何安置我們的瘋狂

為了解決公立精神療養院費用 的問題,作者BarbaraTaylor 這樣論述:

老精神病院是監禁,也是庇護, 從進步到沉淪,直至毀棄關閉。 我們的瘋狂,能否找到安全的避風港? ★超越個人經驗的回憶錄 ★精神醫學史的回顧與省思 芭芭拉‧泰勒是前景看好的歷史學家,卻面臨嚴重精神問題,憂鬱焦慮、恐慌、酗酒、徹底崩潰。她求助於精神分析,並自願入住芙萊恩精神病院,開啟了旅居精神病世界的歲月,也同時親身見證了精神醫療體系的改革。 芙萊恩原名考尼哈奇,一八五一年創立之初為全歐洲規模最大、觀念最進步的精神病院。其創立的宗旨在於以工作代替管束,透過自給自足的生活方式,成為十九世紀精神病院的楷模典範。然而短短數十年間,該院迅速沉淪,時有疏失虐待的醜聞,加之社區照護革

命興起,強調去機構化的精神醫療改革,芙萊恩閉院在即,病友皆人心惶惶,不知下一步該往何處。 芭芭拉在本書誠實坦露病中各種脫序與狂想,描述在精神病院中的低調求生方式,以及數度出入芙萊恩,與病患所建立的友誼,在邁向康復的歷程,友情的恩惠戰勝了瘋狂。她以老式精神病院制度之死為背景,回顧精神醫療體系如何馴服瘋狂的心靈,而精神分析又如何釋放靈魂的活力。這不僅是個人的瘋狂歲月回憶錄,更是對精神疾病的歷史沉思。 專文導讀 王文基(國立陽明大學科技與社會研究所副教授) 專文推薦 吳佳璇(精神科醫師) 陳嘉新(國立陽明大學科技與社會研究所助理教授) 彭仁郁(中研院民族所副研究員)

共同推薦 巫毓荃(中研院史語所助研究員、精神科醫師) 許欣偉(台北市立聯合醫院松德院區精神科主治醫師) (依姓氏筆畫序) 各方讚譽 我們相信我們對精神疾病的反應,比興建療養院的維多利亞時代人物更文明、更慈悲,也更實際。我們確定嗎?芭芭拉˙泰勒依據自身經驗展開嚴峻調查,打擊了我們的自滿、揭露出膚淺的思維,並且直陳廉價治療的缺失與危險。這是一本睿智、深思熟慮且切合時代需求的作品。——希拉蕊˙曼特爾(《狼廳》作者) 扣人心弦。——娜歐蜜˙阿德曼,《觀察家報》年度選書 這部傑作結合了病人親身經歷與歷史學家之眼,引人入勝,深刻動人,誠實得不留情面。本書既是一段社會歷史

也是一部回憶錄,並且對當代的精神醫療辯論做出重大貢獻。——達瑞安˙李德(精神分析師) 針對她在精神病院時代尾聲所經歷的精神崩潰與精神分析治療,做出一段發自內心且精采絕倫的陳述。——艾莉森˙萊特,《觀察家報》年度選書 文辭優美,悲天憫人,令人不忍釋卷。這是一本關於家庭與友情、關於記憶的複雜度,以及關於醫療與醫療失敗的書。本書超越了純粹的自身經驗,勇敢面對一段更廣闊的社會歷史,堪稱最卓越的回憶錄典範。——莎拉˙華特絲(《荊棘之城》作者) 親身故事、精神分析療程、發瘋的經驗、在芙萊恩最後歲月的住院感受、精神病院的歷史……一部美麗的回憶錄,令人著迷。——《獨立報》 感人、勇敢而

睿智。——蘇珊˙希爾,《泰晤士報》 精彩述說好幾樁故事:一名成功的青年學者,從不快樂到焦慮再到徹底崩潰,生命急轉直下……她的治療過程以及精神病院歲月……英國精神醫療的歷史。真正讓人難以忘懷。——《都市地鐵報》 生動而感傷。——《泰晤士報教育副刊》 從回憶錄轉變到詩歌、日記、與分析師的對話,以及精神病院歷史,令人目眩神迷。這是一本讓你就算反胃難受也忍不住一頁頁讀下去的書。一項了不起的成就,充滿生命與希望。——《星期日電訊報》 大膽,精彩。——《前景》雜誌 讀者若有興趣探索精神分析的奧秘,或者想理解消失的精神病院年代的生活風貌,就不得不讀這部作品。——《文學評論》

變遷環境中主體性的重構:臺灣醫務社會工作之建制民族誌研究

為了解決公立精神療養院費用 的問題,作者謝文中 這樣論述:

醫務社工在醫院佔有重要位置,被認為是最貼近服務對象的專業。但不像其他社會工作領域,醫務社工在醫院被認為像客人的位置、什麼都會,但樣樣都不精、說不清楚自己的主體性,甚至追求績效、文書工作比重視個案信任關係更普遍,離服務對象好像越來越遠。是什麼樣的原因和因素導致對醫務社工專業的不了解和造成專業主體性的變化?本研究目的為:1.以醫務社會工作者經驗為立足點,希望揭露醫務社工主體是透過哪些國家政治經濟、政策制度、醫院組織發展和社工專業化運作形成;2.檢視醫務社工的醫院日常實作,解析此工作世界背後所鑲嵌的結構關係,透視當中潛藏的意識形態與支配關係;3.期望研究結果對當代醫務社會工作主體,提出政策、實作和

專業論述策略之建議,作為未來醫務社工在醫療體系中確認其專業主體性,建立專業認同和增進專業地位之參考。研究方法採取建制民族誌(Institutional Ethnography, IE),以交織性觀點(Intersectionality)切入,透過深度訪談法和文本/檔案資料分析法進行資料收集,共訪談25位醫務社工,收集醫務社工相關歷史檔案資料和日常工作文本。發現變遷環境中,醫務社工主體性的演變和其日常工作世界,並進一步揭露背後的交織性因素與支配關係。資料收集與分析從2017年3月起,一直到完成正式論文。本研究結果有三:1.發現醫務社會工作的主體演變,包括:(1)慈善與美式醫務社工主體:我是醫務社

工;(2)醫院財團化下的醫務社工主體:我是醫務社工,更是醫院員工;(3)國家定義的醫務社工主體:我們是醫務社工師,也曾是社工;以及(4)健保與醫院營利化交織下的醫務社工主體:我們還是醫務社工!等主體性變化。2.醫務社工的主體是在多重交織面向下的演變結果。焦點聚集在健保與醫院營利化交織性因素上,是造成對醫務社工專業主體不了解或產生工作斷裂經驗的重要原因。包括:(1)健保與醫院營利化交織下重組的出院準備「工作」;(2)健保與醫院營利化交織下質變的團體與社區工作;以及(3)健保與醫院營利化交織下共謀的醫院評鑑。3.本研究進一步提出反抗支配關係,醫務社工另一種主體的可能,包括:(1)扁平的健保VS立體

的日常;(2)醫務社會工作VS健康照顧社會工作;和(3)專科社工師VS生活大師。研究結論部分,本研究提出:1.醫務社工的交織性位置:主體性的演變與重構;2.醫務社工的斷裂經驗與專業韌性:有變動的挑戰,但有不變的承諾;與3.醫務社工專業化再思考:專業主體性的正常性混亂。最後,提出:1.國家政策:回歸非營利本質的醫療服務;2.醫療院所:別忘了醫師誓言核心價值;以及3.醫務社工:專業論述策略的第三條路等研究建議。

向焦慮、恐慌說Bye Bye

為了解決公立精神療養院費用 的問題,作者吳潮聰 這樣論述:

你是否常心跳加速、呼吸困難、憂心忡忡伴隨不祥之感? 持續緊張、不耐煩,或頭昏胸痛,以為心臟病發作而去掛急診? 或害怕出門、老是想到不幸事件? 新聞報導,一位在學校、家庭都被打一百分的老師,週日帶孩子出遊後趕著回家,在雪隧塞車時忽然感到呼吸困難、暈眩、四肢發麻,好像快要死掉一樣。 塑化劑污染事件爆發以來,很多人害怕以前吃了太多毒素致生殖器變小或罹癌,愈想愈緊張、焦慮,晚上睡不著,白天心慌易累、無法集中精神做事,而且肩頸、背部肌肉緊張、頭痛易怒,必須做推拿按摩紓壓。 半夜則常有女士感覺心跳加速、呼吸困難,或頭昏胸痛,以為心臟病發作而去掛急診;年紀較大者則普遍有「高科技焦慮

」,這些都屬於廣泛性焦慮症的一種。其他較常見的還有:懼曠症、恐慌症、強迫症、社交畏懼症、分離焦慮症及創傷後壓力症候群等。 其實人人都會擔心、焦慮、害怕,如果常感疲累、難專心、易怒、肌肉緊張、出現睡眠障礙,就應該去看醫生,或練習本書提供的呼吸控制、自我放鬆、轉移注意力等法,以減輕症狀。 附<健康量表>與<常用藥物>宜忌,患者與醫生都值得一看。

十四經絡淨心操之設計與休閒應用

為了解決公立精神療養院費用 的問題,作者蔡銀杏 這樣論述:

本研究研發的十四經絡淨心操,是依據生理學、解剖學、瑜珈、及語言引導等,再搭配中國的經絡知識與理念,並融合和本人多年的實務人體按摩操作經驗設計而成。休閒的意涵已超越人們所認知的吃喝玩樂方式,現代人則希望藉由休閒過程中得到生理、心理、智能、社會、及精神方面全方位的健康,藉由多元的休閒參與,使身、心、智能與體能、個人與群體、精神與感官皆能得到均衡與滿足。選取50位20歲以上大專生驗證十四經絡淨心操,每週操作一次,重覆操作八週後,使用「量子弱磁場共振分析儀」量測操作前、後心血管數據,經確認後原本數值異常者,在操作後數值改變成標準值內。

想知道公立精神療養院費用更多一定要看下面主題

公立精神療養院費用的網路口碑排行榜

-

#1.草屯療養院費用

草屯療養院為一公立之精神專科教學醫院,秉持「服務、教學、社區、政策」之使命,負責精神疾病的預防、治療、復健等任務。近年來致力於推展「病人優先、 ... 於 goboyiz.masterbimunical.it -

#2.衛生福利部雙和醫院- 住院. 桃園療養院住院費用 - Sookee

桃園療養院/ 公立精神專科教學醫院/ 桃園精神醫學中心Taoyuan Psychiatric. 過卡或忘記帶卡,需先繳交全額醫療費用,嗣後再回院所辦理先前墊付的退費 ... 於 wql.sookee.fr -

#3.我朋友住在精神病院3000 多天:生命從住院開始,戞然而止

合法的慢性精神療養院,是精障者的隔離島. 送他回到醫院後,跟他新的社工見面談話,社工問起,為什麼這麼多年來了,還會再 ... 於 npost.tw -

#4.社會工作(含概要)(社工師、高普特考) - 第 446 頁 - Google 圖書結果

機構化處遇時期(日據時代∼ 1964 年代末期)臺灣並沒有真正實施大規模的機構化照顧(除花蓮玉里療養院外)。臺灣各地雖已有指定精神醫院存在,但臺灣精神醫學的重鎮仍是臺 ... 於 books.google.com.tw -

#5.健保特約醫事機構查詢

「健保特約醫事機構查詢」已改版,請使用:新版網站 · 隱私權政策 | 資訊安全政策 | 政府網站資料開放宣言. 於 www.nhi.gov.tw -

#6.社區發展季刊136期 - Google 圖書結果

曾為臺北市立療養院社工室和署立八里療養院社工科主任、省衛生處精神衛生股股長及 ... 等保險制度提供醫療費用,臺北市還以社會救助之所得重分配機制,特別針對精神病人 ... 於 books.google.com.tw -

#7.附設精神護理之家簡介- 高雄市立凱旋醫院

慢性精神疾病、失智症患者,需長期生活照顧者。 • 可站立行走、無管路者。 * 收費標準. 於 ksph.kcg.gov.tw -

#8.精神護理之家收費. 精神疾病養護床申請可減輕家屬照護負擔

顧名思義, 精神病房(Psychiatric Ward)就是專門治療精神病人的病房,可以是公立或私立醫院的專科,也可以是一些精神健康療養院(Mental Health. 於 jda.villechalaneesthetique.fr -

#9.信安醫院-附設進安精神護理之家

*收費標準詳情請見進安精神護理之家收費標準。 地址:雲林縣斗六市江厝里瓦厝路159號 電話:05 ... 於 www.hsinan.com.tw -

#10.精神護理之家收費標準

溪口精神護理之家收治以縣市合約床穩定病情的精神病患為主。 本院秉持以住民為中心的核心醫療價值;在管理方面,提出「照顧人性化」、「住房家庭化」、「 ... 於 yyegob.szkolkaborowczyk.pl -

#11.桃園療養院費用 - AquaFish

桃園療養院/ 公立精神專科教學醫院/ 桃園精神醫學中心Taoyuan Psychiatric. 過卡或忘記帶卡,需先繳交全額醫療費用,嗣後再回院所辦理先前墊付的退費 ... 於 rxg.aquafish57.fr -

#12.高雄市立聯合醫院

112-02-07, 住院、陪病、探病規定!! 【自111年12月... *, 112-01-31, 採檢站時間更新. *, 111-12-30, 調整COVID-19確診者隔離治療費用支付對象,非. 於 www.kmuh.gov.tw -

#13.精神護理之家收費. 衛生福利部草屯療養院設有公費養護床位

桃園精神療養院費用. 公立精神療養院. 很多屋主問我,你為什麼會這麼熟悉精神疾病?因為我和媽媽住在精神科病房一段時間過。 於 ids.casadiripososantamaria.it -

#14.療養院名單

療養院 的意思、解釋、用法、例句長照機構資訊網. 療養院費用療養院名單精神療養院是什麼短期療養院療養院服務精神療養院費用政府療養院公立療養院精神療養院精神療養院 ... 於 82.117.255.64 -

#15.精神護理之家收費. 進安精神護理之家收費標準

一張圖表告訴你. 如何申請住精神療養院. 精神護理之家, 主要收治慢性精神病人和有失智症的長者. ... 公立精神療養院. 宜蘭員山醫院護理之家. 於 sfa.wigs-r-us.es -

#16.香港老人院推介| 護老院/安老院服務名單及收費- 樂活易

香港老人院邊間好?收費如何?樂活易老人院轉介中心能協助你從護老院名單中推介最適合老人家的安老院服務,並安排參觀,亦可協助長者申請各項援助等。 於 www.elderlydb.hk -

#17.公立安養院費用補助如何計算?服務內容 - 媽咪拜

經神經科、精神科醫師診斷為失智中度以上且行動能力不便的長輩。 管理照護. 氣切管、鼻胃管、導尿管。 於 mamibuy.com.tw -

#18.最新精神科護理學 - 第 1-19 頁 - Google 圖書結果

表 1-3 台灣地區精神醫療重要發展紀事(續)年重要紀事 1934 台北松山區成立「養神院」,為第一所公立精神病院,其後陸續更名為台灣省立錫口療養院、省立台北療養院,1979 ... 於 books.google.com.tw -

#19.長住服務-長庚養生文化村

二、通過長庚醫院身體檢查合格者,日常生活能自理,無法定傳染病、精神疾病、失智症、癲癇控制不良或器官移植 ... 含住宿、健康照護、緊急救護、公共設施維護等費用 ... 於 www1.cgmh.org.tw -

#20.桃園市精神護理之家收費標準表

桃園市精神護理之家收費標準表. 收費項目. 收費基準(單位:新臺幣元). 長期照顧費. (含膳食、護理或醫療服務、. 生活服務、休閒服務等). 輕度身心障礙者. 於 law.tycg.gov.tw -

#21.精神療養院費用 :: 非營利組織網

非營利組織網,精神病院費用,南部精神療養院,精神療養院強制,桃園療養院住院費用,台南精神療養院費用,桃園精神療養院費用,松德精神護理之家收費,精神病房費用. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#22.臺北市立聯合醫院松德院區-精神科居家治療

六、醫護人員依約定前往病人家中進行居家治療。 七、定期電話追蹤關懷。 收費原則: 依健保規定收費,交通費用由本院自行吸收,並未和家屬 ... 於 tpech.gov.taipei -

#23.精神科急診如何收費? | 常見Q&A - 衛生福利部草屯療養院

未帶或無重大傷病卡者,精神科急診部分負擔300元(費用共450元)。 3.未帶IC健保卡者 (a)精神科急診處置預收醫療費用2000元(費用共2150元)。 於 www.ttpc.mohw.gov.tw -

#24.住長照機構最高年補助6萬怎麼申請看這裡. 精神療養院長期

公立精神療養院. 精神疾病患者醫療費用補助作業要點. 顧名思義, 精神病房(Psychiatric Ward)就是專門治療精神病人的病房,可以是公立或私立醫院的 ... 於 qxe.lavidalocaleboutik.fr -

#25.八里療養院費用2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

八里療養院為公立精神專科教學醫院,坐落於山清水秀的觀音山國家公園內。在精神醫療服務模式中,以復元為本院特色,積極協助新北區域的精神病人提供 ... 八里療養院 ... 於 year.gotokeyword.com -

#26.護理之家 - 臺北榮總員山分院

癌症末期(病況穩定,不需特殊醫療)、穩定慢性精神病患(不含失智會游走)。 ... 元收費(含住房費、照護費),以住5人房為限,伙食費及各項護理費以實際發生費用另計。 於 www.ysvh.gov.tw -

#27.公立精神療養院的評價費用和推薦,EDU.TW - 誰的消防不合格

誰的消防不合格,公立精神療養院的評價費用和推薦,在EDU.TW、DCARD、FACEBOOK和這樣回答,找公立精神療養院在在EDU.TW、DCARD、FACEBOOK就來教育學習補習資源網, ... 於 fireinspection.moreptt.com -

#28.慢性精神病人的家屬如何為病人選擇長期精神安置護理機構

入住之後殘障補助就沒有了,算是變成支付每月的住宿伙食和精神醫藥費用,家人也要付一部分金額。 病人在精神養護之家,早上和中午各有1小時的散步時間( ... 於 blog.udn.com -

#29.使用住宿式照顧服務機構,政府提供那些資源與補助? - E政府

精神 護理之家資源【資料來源:衛生福利部心理健康司,民國111年7月】 >>安養機構【資料來源:國軍退 ... 縣市, (中)低收入戶, 身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助. 於 www.gov.tw -

#30.精神護理之家- 蘇澳 - 臺北榮總員山分院

隔月月初,每月十日前繳清前月之費用,繳費方式可親自至住院處繳納及銀行匯款。 九、用膳須知. 您的飲食由營養師精心設計調配,我們會依您的身體狀況協助您用 ... 於 www.savh.gov.tw -

#31.宜蘭縣精神復健機構及精神護理之家收費標準 - 長照機構資訊網

長照機構資訊網,社區精神復健機構(住宿型), 160元/天, 80元/天; 社區精神復健機構(日間型), 60元/中餐, - ; 精神護理之家, 150-180元/天, - ; 附註: 1.各項費用 ... 於 longtermcare.imobile01.com -

#32.d83bdca2a9

療養院費用療養院名單精神療養院是什麼短期療養院療養院服務精神療養院費用政府 ... 公立安養院費用公立精神療養院費用平價養老院養老院費用ptt 精神護理之家補助台南 ... 於 5.135.121.49 -

#33.社區發展季刊109期 - Google 圖書結果

... 在4 年內即可解決因精神疾病所導致的貧窮問題,因此在臺灣省的二家公立精神療養院―省立桃園療養院增設30 床及省立高雄療養院增設120 床作為治療之用。 於 books.google.com.tw -

#34.哪裡有療養院願意收精神病患@ 看護工及外籍看護申請資訊查詢

希望能盡快幫她找一間療養院願意收精神病患,讓她有棲身之所,請大家幫幫忙,知道有哪些療養院且收費較低(每個月5000~8000以內全包)請給我它的基本聯絡方式(電話、 ... 於 blog.xuite.net -

#35.凱旋醫院的世外桃源---大寮百合園區簡介

另外園區也特別注重家民的宗教信仰,安排宗教活動,使家民的身、心、靈都得到照顧。 目前園區之養護中心及精神護理之家,其收案條件、入住流程及收費標準分別介紹如下: 一 ... 於 www.ksph.gov.tw -

#36.請推薦收費安(療)養院(有收慢性精神病患者) - Mobile01

依『身心障礙生活托育養護費用補助辦法』收費,家屬負擔部分養護費用。 國軍花蓮總醫院附設精神科護理之家電話:(03)826-3151 轉分機815765或815766. 於 www.mobile01.com -

#37.精神療養院費用的原因和症狀,MOBILE01、DCARD

精神療養院費用 在請推薦收費安(療)養院(有收慢性精神病患者) - Mobile01 的評價; 精神療養院費用在如何申請住精神療養院在PTT/Dcard完整相關資訊的評價; 精神療養院費用在 ... 於 hospice.mediatagtw.com -

#38.護理之家、長照中心、養老院3種機構服務、價格比較總整理

本篇將介紹護理之家、長照中心及養老院各別提供的服務、費用,還有長照補助的申請 ... 一般護理之家; 精神護理之家; 老人福利機構(不包含養老院) ... 於 www.royalnursinghome.com.tw -

#39.新北市精神護理之家收費基準

收費項目. 收費標準. 1.長期照護費(包含項目: 病房費、一般膳食費、. 洗衣費、醫師診察費、. 護理費:一般性照護。 庶務費:一般行政庶務。) 一般房(5-6 人). ≦32,000 ... 於 www.health.ntpc.gov.tw -

#40.中華民國年鑑 - 第 356 頁 - Google 圖書結果

1 為擴增藥癮治療設施,各公立醫院精神科已全面開辦藥癮治療特別門診,逐年設置藥癮 ... 五辦理精神病患野療費用補助八十三年七月迄八十四年底止計補助一、一七一人次, ... 於 books.google.com.tw -

#41.由福利到人權:聯合國身心障礙者權利公約深/申論 - Google 圖書結果

(6)精神療養設施的設置條件放寬與國公立療養設施的設置修訂後的法律第22條 ... 適用於《全民健康保險法》規定之健康保險加入者)同意支付門診治療費用的精神疾病患者。 於 books.google.com.tw -

#42.護理之家費用如何計算?收費標準、常見費用細項一次了解!

服務範圍:專門照護慢性精神病患,精神病症穩定,不需住院治療,但需24小時生活照顧者。 服務對象:精神障礙者、失智症患者。 入住年齡:無年齡限制管路 ... 於 www.airltc.com -

#43.2023年住養老院一個月要多少錢?護理之家、長照中心

2023年住養老院/安養院一個月要多少錢?護理之家、長照中心、養老院收費標準與服務項目差別?退休後面對身體機能退化需要看護照顧與長期醫療需求, ... 於 pension.tw