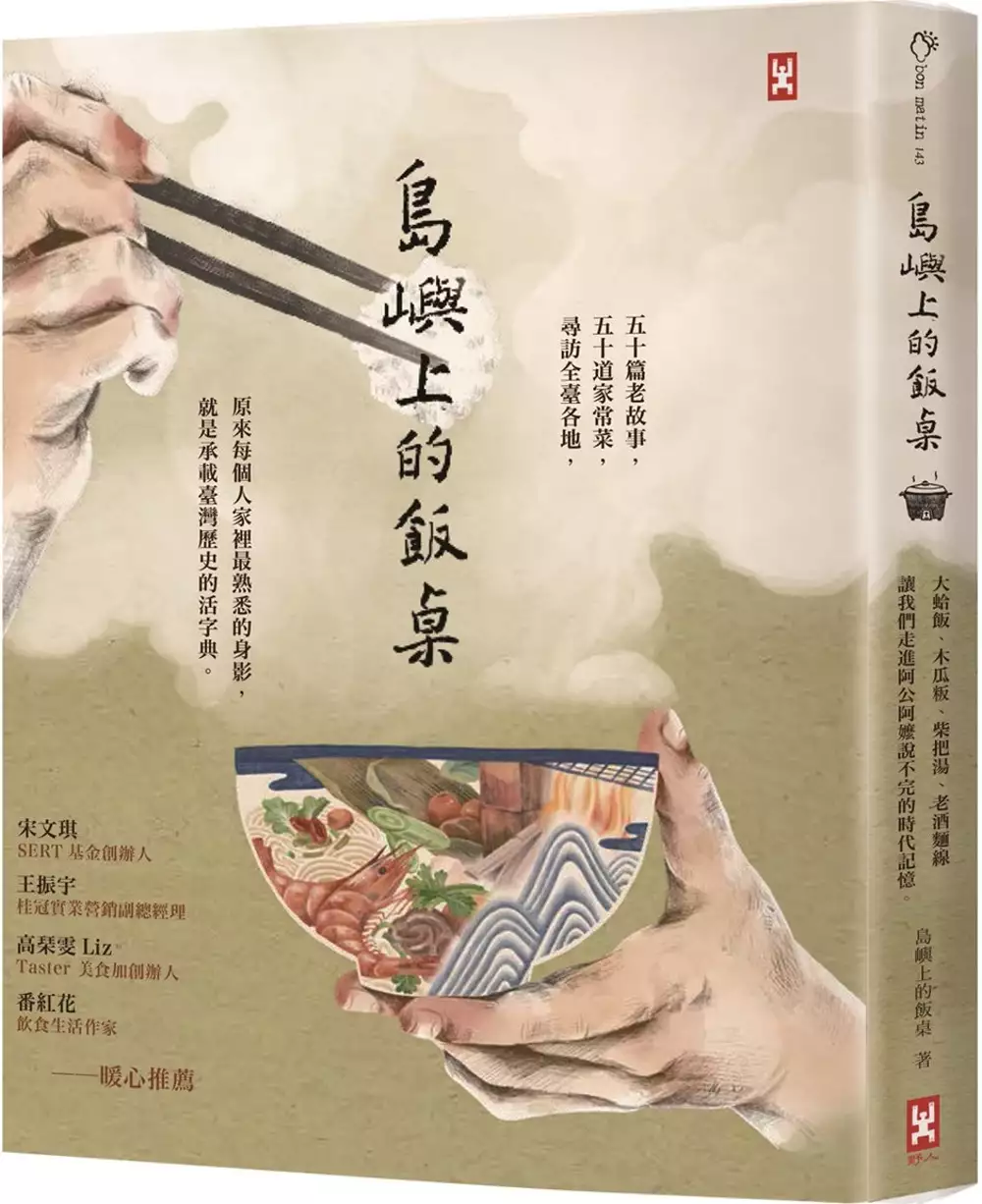

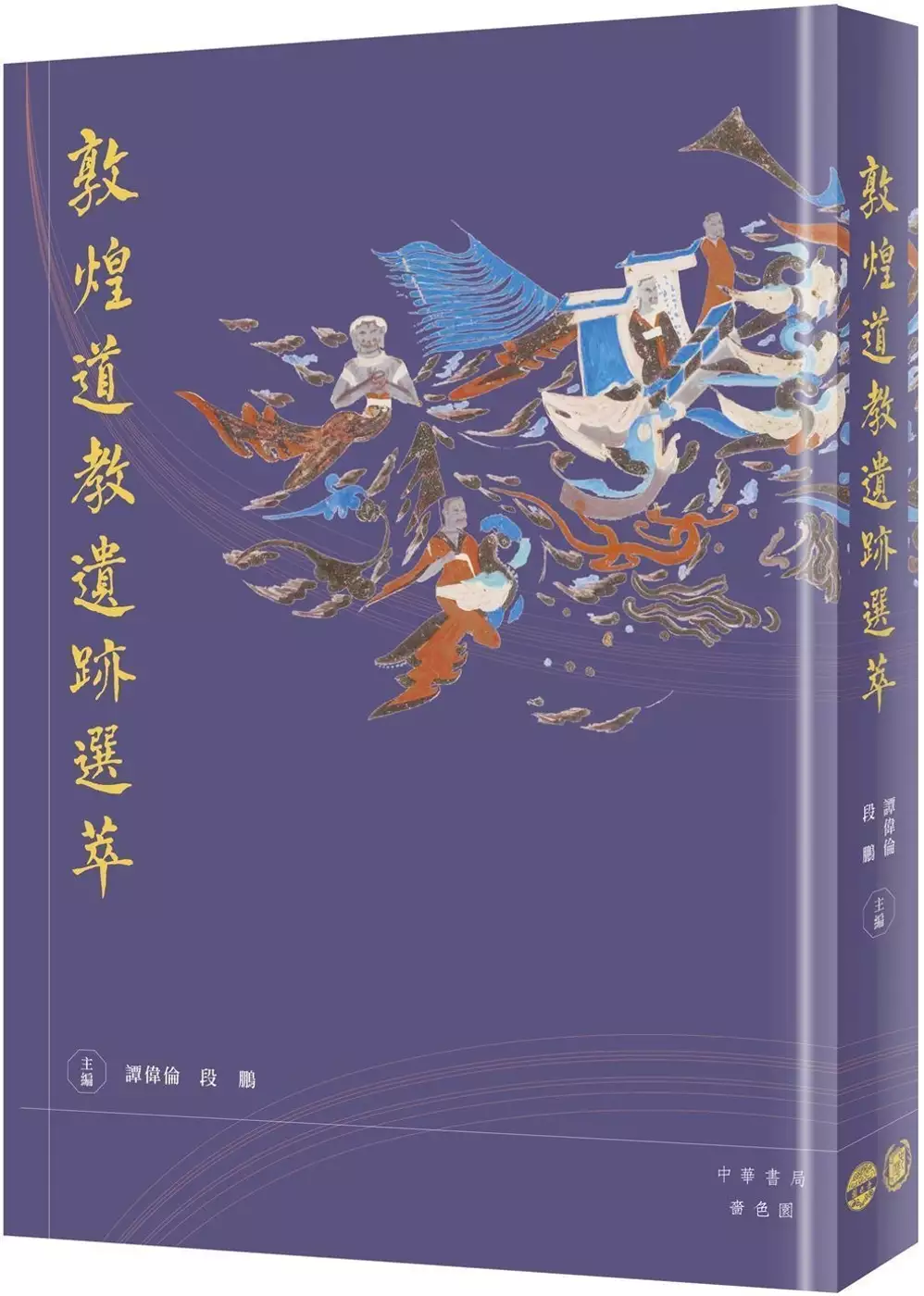

南部廟宇的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦島嶼上的飯桌寫的 島嶼上的飯桌:大蛤飯、木瓜粄、柴把湯、老酒麵線…讓我們走進阿公阿嬤說不完的時代記憶。 和段鵬,譚偉倫的 敦煌道教遺跡選萃都 可以從中找到所需的評價。

另外網站關廟服務區簡介 - 交通部高速公路局也說明:關廟服務區簡介關廟服務區位在國道3號363.8k,總面積約22公頃,於民國90年1月8日啟用,為一雙邊式服務區,北上服務區與南下服務區以人行天橋連接,是福爾摩沙高速公路 ...

這兩本書分別來自野人 和中華所出版 。

國立雲林科技大學 建築與室內設計系 楊裕富所指導 林琳的 台灣戲文陶及戲文剪黏發展研究 (2018),提出南部廟宇關鍵因素是什麼,來自於戲文陶、戲文剪黏、剪黏、中國傳統設計美學、葉麟趾、何金龍。

而第二篇論文逢甲大學 歷史與文物研究所 李建緯、盧泰康所指導 白惟昕的 臺中市萬和宮文物館館藏陶瓷年代產地與展示研究 (2016),提出因為有 萬和宮文物館、陶瓷器、展示、文物保存的重點而找出了 南部廟宇的解答。

最後網站2022 過年走春台南6 大廟宇拜拜求開運獲得一年好彩頭則補充:2022 過年走春台南6 大廟宇拜拜求開運獲得一年好彩頭. 2022.01.26. 深度旅遊 台南景點 南部景點 台灣旅遊景點 安南景點 廟宇記事 鹽水景點 北門景點 中西景點.

島嶼上的飯桌:大蛤飯、木瓜粄、柴把湯、老酒麵線…讓我們走進阿公阿嬤說不完的時代記憶。

為了解決南部廟宇 的問題,作者島嶼上的飯桌 這樣論述:

\時代有時代的故事,而他們正在島嶼飄香/ 將回憶倒進鍋裡熬煮,用閱歷好好燜燉一番, 再將這些美味的故事盛盤, 端上桌的,是阿公、阿嬤們那篳路藍縷的歲月, 道出的點點滴滴,更是浮現豐沛情感的色香味俱全。 一群隔代教養的八年級生,一份想留住即將失傳的手路菜與長輩生命故事的初心, 以「吃頓飯」開啟青、銀兩世代的溝通橋梁, 歷時三年,完成這本臺灣首部集結百齡智慧,獻給時代記憶的食譜, 五十篇人生故事,五十道家傳料理, 尋訪全臺各縣市及澎湖、金門、馬祖、綠島、小琉球、蘭嶼, 原來每個人家裡最

熟悉的身影, 就是承載臺灣歷史的活字典。 .海軍艦長思念的眷村麵,傳承四世代的美味。 .清明大蛤飯,澎湖老一輩才吃得懂箇中感動。 .可以吃的金條,藏著那年逃難來臺的祕史。 .古老環保餐具,盛著噶瑪蘭族百年黯黑料理 。 .捷運站養鴨?魔法阿嬤帶你一窺士林的變化。 .達悟人與山嚴謹的共生哲學,只有大海知道。 .北漂的高雄洪金寶,手起刀落間燒出好野味。 .美濃客家媽媽的木瓜粄,剛剛好的笠山滋味。 .一把刀、一把鹽,醃住賽夏族的祖傳料理。 .鎮村之寶繁華阿嬤,

用龍葵粥熬大兒孫們。 .悲情城市的庶民日常,被一碗碗的麵茶暖化。 .日式宿舍裡流傳的桂圓麻油雞,能拯救身高? 《島嶼上的飯桌》在餐桌上開啟一場世代間的交流, 看見柴米油鹽背後,庶民文化與時代洪流密不可分的情感, 讓家常菜的滋味不止是流逝的日常。 專文推薦 宋文琪 | 社會福祉及社會企業公益信託循環基金創辦人 名人推薦 王振宇 | 桂冠實業營銷副總經理 高琹雯Liz|Taster 美食加創辦人 番紅花 | 飲食生活作家

(依姓名筆畫排序)

南部廟宇進入發燒排行的影片

#北港朝天宮#龍柱#清朝龍柱

北港朝天宮除了擁有獨特的建築格局外 ,還存有兩對清朝龍柱。 一對在觀音殿立於乾隆40年西元1775年, 一對在拜殿刻於咸豐5年前後西元1855年。

首先觀音殿龍柱是全台現存最早的第二例龍柱, 也是全台首對刻有紀年款龍柱, 有著非常重要的歷史價值, 而且其出現 也替新莊慈祐宮正殿龍柱提供相關的斷代依據。

目前立於朝天宮觀音殿前的乾隆龍柱, 左柱飛榜處刻有「乾隆乙未年臘月敬立」, 右柱書卷處則是「晉水弟子張植槐叩答」等字跡留存, 而晉水即是今日的福建泉州晉江。 若依照所刻字跡 應是事先刻妥才運送來台的, 故為乾隆40年西元1775的作品, 且當時應是立於正殿 ,後因改建緣故才移至觀音殿 。

柱體未刻有仙人像 ,左右龍頭造型亦差異頗多, 但龍髯屬於「中分式」, 而新莊慈祐宮正殿龍柱,亦有類似的龍髯表現形式, 此外因此龍柱是透過海運而來 ,故龍身與柱體關係緊密, 但若與台南開基天后宮龍柱相比,仍是突出許多。

而雄雌龍頭造型有所差異 ,這點在大同保安宮三川殿嘉慶龍柱上也能見到, 不過在清朝仍是屬於為數不多的柱例。

新港水仙宮的正殿龍柱立柱時間略晚於朝天宮5年, 且同樣刻有紀年款, 不過柱體明顯更為高大一些, 線條也更為銳利些, 不同於朝天宮 ,水仙宮的龍柱是龍爪未抓住火球, 這點又與新莊慈祐宮正殿龍柱相同, 朝天宮觀音殿龍柱強調前腿龍爪的部份, 則是與新港水仙宮和新莊慈祐宮相同, 這也是多數乾隆嘉慶龍柱的共同特點之一。

至於立於拜殿的八角蟠龍柱,未刻有紀年款 ,其重要性在於其可能是現場雕刻的龍柱 ,也是目前所知中南部廟宇中最早用八里觀音石雕成的龍柱。 在淡水龍山寺正殿也有一對咸豐 8年西元1858年所立龍柱, 同樣也是用觀音石雕成 。

至於現存最早的觀音石雕刻龍柱作品則藏於新莊廣福宮三川殿和正殿 ,都是乾隆45年西元1780年的作品 ,顯示台灣匠師使用台產觀音石或砂岩雕刻龍柱的時間 ,其實是非常早且與粵派匠師有關 。

為何拜殿龍柱是現場雕刻 ?從龍柱的雕刻工法 偏重高浮雕及鏤空的表現方式, 就能理解。 而咸豐年間的龍頭 也改變了道光年間圓潤滑順的造型 ,朝向更講究凹凸立體的風格邁進, 龍眼也從水滴狀的牛眼 轉變成外凸的柱眼, 但多數仍未彎曲, 而北港朝天宮拜殿則是特例,直到日治時期類似蝦眼的龍眼才大為流行。此外若將此龍柱與淡水龍山寺正殿相較, 兩者龍柱前腳鏤空手法幾乎相同, 不過柱下岩石的造型,則是大為相同。

與觀音殿不同的 ,此咸豐龍柱後刻有八仙造像, 而八仙一直是台灣民間信仰相當喜愛的題材之一, 目前所知最早刻有八仙造像的龍柱 是藏於新莊廣福宮正殿乾隆45年西元1780年的龍柱, 不過其屬於現場雕刻 ,至於最早透過海運而來 則是關渡宮所藏乾隆48年西元1783年的升龍龍柱, 以上就是我所分享內容, 希望能對您在對北港朝天宮所藏龍柱有更多了解。

►►►歡迎訂閱梁震明頻道:https://bit.ly/33R0bmf

►►►梁震明臉書粉絲頁:https://www.facebook.com/inkliang/

►►►梁震明痞客邦:http://tom20030208.pixnet.net/blog

►►►梁震明IG:https://www.instagram.com/liang_chenming_art/

【梁震明簡歷】

國立台北藝術大學美術創作研究所畢業。

曾任國立台南藝術大學藝術史系及東海大學美術學系講師。

個展12次,國內外聯展30餘次。

作品曾在香港蘇富比、羅芙奧及沐春堂拍賣成交。

著作「墨色的真相」與「台灣寺廟龍柱造型之研究」獲國立編譯館出版刊行。

現為羲之堂代理之專職水墨畫家。

水墨創作介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2797965

水墨材料介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2800158

藝術生活分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2838915

台灣龍柱介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2797923

水墨藝術分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2823594

台灣露營分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2811651

國內旅遊分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2798133

國外旅遊分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2811654

空拍經驗分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2798208

台灣戲文陶及戲文剪黏發展研究

為了解決南部廟宇 的問題,作者林琳 這樣論述:

戲文陶及戲文剪黏對於傳統建築的重要性,除了美化功能也因應主祭神的地位,並藉由作品傳達寓意,其發展承襲中國南方文化在台落地深根,歷經材料的演變至今延伸出不同的流派。臺灣戲文陶和剪黏的傳承體系裡,創派匠師葉麟趾與何金龍為台灣重要體系,對於後續匠藝的工法和傳承影響都為後代匠師們的典範。 本研究先對戲文陶被誤稱交趾陶作一修正,再將戲文陶與剪黏的藝術形式、匠師承傳體系、工法和構圖方式與形式原則等,以田野調查和訪談的資料所得進行彙整分析,探討對臺灣剪黏與戲文陶藝術的影響,並嘗試了解其技藝特色與師承派別,期望對台灣建築匠藝的研究能有積極與正面的貢獻。後運用傳統美學法則剖析匠師對於題材的構圖思

維,藉由此研究與分析對於傳統工藝的發展,略盡綿薄之力。

敦煌道教遺跡選萃

為了解決南部廟宇 的問題,作者段鵬,譚偉倫 這樣論述:

敦煌遺存至今的道教遺跡,是認識各個時期道教在河西地區傳播的珍貴資料,它們印證了「敦煌文化是各種文明長期交流融匯的結晶」。 本圖錄的編寫是在近幾年大量的考察基礎上再作整理,大多材料為首次以彩色圖像公開出版。圖錄以歷史朝代順序為主線,結合石窟和地方社會的綜合考察,通過展現壁畫、塑像、題記、相關人物資訊,試圖還原古代道教在敦煌地區的傳播,以期為區域道教史、中國道教美術史乃至中國道教史、佛道交涉的研究課題,提供最新的材料。

臺中市萬和宮文物館館藏陶瓷年代產地與展示研究

為了解決南部廟宇 的問題,作者白惟昕 這樣論述:

民國82年(1993)臺中市萬和宮文物館完成建設,萬和宮文物館內館藏物件脫離了原有的脈絡,由文物館重新給予新的定義。文物館蒐集、購藏歷代及先民文物,館內多捐贈舊時農耕器具、日常生活用器與禮俗節慶使用的器皿文物,以傳統文物、先民生活器物作為展示主題,收藏文物類型豐富。欲以文物館喚起、凝結及保存地方人民共同社會記憶。於調查研究期間,發現文物館內有一批陶瓷器,在過去並無學者對此批陶瓷器做過研究,這些陶瓷器在萬和宮文物館是以民生用器的方式作為展示,其中雖民生用器佔了大多數,事實上還有多種形制的祭祀用器、樂器以及建築構件,亦為非常重要之文物,具有歷史意義。在這樣的背景下,本研究從處理文物館內收藏之陶瓷

器出發,試圖透過史料文獻蒐集與田野調查對文物基本資料及比證資料進行蒐集,藝術史的風格分析及考古學類型分析釐清陶瓷器文物之年代與生產地區,並利用博物館學展示研究輔以進行相關研究,探討文物館展示樣貌及文物維護防災建議。

南部廟宇的網路口碑排行榜

-

#1.春節走春必拜!台南七大廟宇新春祈福、求財神、消災解厄

春節走春必拜! · 臺灣王爺總廟~南鯤鯓代天府 · 臺南大關帝廟~祀典武廟 · 最早官方祀典的媽祖廟~大天后宮 · 鹽水必拜~鹽水武廟(月港武廟) 武財神、大眾廟求財神. 於 itainan.com.tw -

#2.全台廟宇景點懶人包|盤點特色寺廟.宗教聖地.拜大佛.許願祈福

協雲宮櫻花季 元寶土地公 竹山紫南宮 禪機山仙佛寺 寶湖宮天地堂地母廟 五年千歲公園 於 fullfenblog.tw -

#3.關廟服務區簡介 - 交通部高速公路局

關廟服務區簡介關廟服務區位在國道3號363.8k,總面積約22公頃,於民國90年1月8日啟用,為一雙邊式服務區,北上服務區與南下服務區以人行天橋連接,是福爾摩沙高速公路 ... 於 www.freeway.gov.tw -

#4.2022 過年走春台南6 大廟宇拜拜求開運獲得一年好彩頭

2022 過年走春台南6 大廟宇拜拜求開運獲得一年好彩頭. 2022.01.26. 深度旅遊 台南景點 南部景點 台灣旅遊景點 安南景點 廟宇記事 鹽水景點 北門景點 中西景點. 於 kurosaki.tw -

#5.2023春節|迎財神~台灣中南部超靈驗財神廟推薦 - LINE旅遊

到中南部拜財神,五大超靈驗廟宇推薦! · 台中市北屯區廣天宮財神開基祖廟 · 南投縣竹山鎮紫南宮 · 雲林北港武德宮 · 台南市北門區南鯤鯓代天府 · 高雄市苓雅區 ... 於 travel.line.me -

#6.東港一直是一個以漁業 維生的地方,因此東隆宮 ... - Tripadvisor

Fragrance, Donggang Photo : 東港東隆宮,可以說是南部非常重要的廟宇,東港一直是一個以漁業 維生的地方,因此東隆宮在東港人的地位尤其重要。 於 www.tripadvisor.fr -

#7.全台特色廟宇景點︱拜拜祈福添好運,欣賞美景心情好

大家可曾想過,台灣有多少座廟宇?其實啊~每座廟宇都有其歷史背景,有些廟宇更是有其感人的故事,這篇文章就來分享台灣的特色廟宇給大家,在廟宇內走 ... 於 vickylife.com -

#8.蓋廟工廠, 廟宇製造, 預鑄水泥廟宇製造商, 大型金爐製造商 ...

傳說藝品創立超過20年,是台灣廟宇製造第一品牌,也是亞洲最大的蓋廟工廠。傳說藝品數十年皆以預鑄水泥製品為主要發展項目,例如:預鑄水泥廟宇、預鑄水泥金爐等等, ... 於 www.chuanso.com.tw -

#9.台南廟宇|台南北區大觀音亭興濟宮

南部 地區; 台南廟宇|台南北區大觀音亭興濟宮. 南部地區 台南 台灣區域 宗教文化 旅遊景點 ... 於 www.i-play.tw -

#10.南部宮廟 - 神明生日| 壽桃塔

仁德北極殿 舊城城隍廟 台灣首廟天壇 蘇厝長興宮 三聖殿 第一代天府真護宮 小琉球上杉王母宮 屏東玉皇宮 於 shenghong1126.com.tw -

#11.北中南知名廟宇店面人潮商機帶動三年漲5-30%

由於香客需要準備供品素果,拜拜完也會四處走走,因此廟宇周邊聚集許多 ... 運通車等效益帶動人潮,近三年店面價格成長約30%;而中南部地區,包括終年 ... 於 www.moneydj.com -

#12.高雄趴趴走連趕6行程柯文哲打算到南部Longstay - Newtalk新聞

民眾黨主席、總統參選人柯文哲今(12)日南下高雄,從北高到南高,一天連趕6個行程,除了跑廟參拜、舉行座談,也會見基層里長,並參訪在地企業, ... 於 newtalk.tw -

#13.泰國南部寺廟靈驗民眾還願公雞雕像擺滿道路| 國際要聞

中央社記者呂欣憓洛坤府23日專電)位在泰國南部一間供奉小男孩的廟宇因為民眾求財靈驗而遠近馳名,還願的民眾會奉上小男孩喜歡的公雞雕像, ... 於 www.nownews.com -

#14.嘉義城隍廟率南部廟宇之先,獲蔡英文總統致贈「澤溥萬方」匾額

嘉義城隍廟率南部廟宇之先,獲蔡英文總統致贈「澤溥萬方」匾額,今(2)日立法委員李俊俋、嘉義市長涂醒哲特地出席,代表總統蔡英文致贈匾額給國定古蹟 ... 於 www.chiayi.gov.tw -

#15.走春到這裡!全台超過十間特色廟宇,讓你拜拜也能打卡拍 ...

許多人過年走春,總會在行程中安排幾間廟宇參拜,祈求一個平安順遂又滿滿福氣的一年。然而,廟宇可不只是個祭拜的地方,在台灣各地,也有些外觀極為 ... 於 blog.owlting.com -

#16.又是他?逾10廟天公爐埋生雞頭他落網竟稱「為了還願」

警方私下指出,台南、台中、南投與彰化縣市估計有逾10家廟宇受害,但有部分廟宇低調未報案。由於這類案件罪刑並不重,因此才讓呂姓男子有機可乘,在中南部 ... 於 news.ltn.com.tw -

#17.台南也有「台版吳哥窟」秘境!南部2處免門票廟宇斑駁古城

台南也有「台版吳哥窟」秘境!南部2處免門票廟宇斑駁古城、鐘乳石洞秒出國 · 台南楠西萬佛寺 · 地點:台南市楠西區照興里興北73之5號 · 高雄石頭廟 · 地點: ... 於 udn.com -

#18.蔡草如廟宇彩繪真跡遍及南部51廟宇台南38廟占大宗- 寶島- 中時

台南市文化資產處今年完成蔡草如寺廟彩繪作品調查,蔡草如現存廟宇作品分布台南38間廟宇為大宗,加上高雄、嘉義等地共計51間。就其作品型態, ... 於 www.chinatimes.com -

#19.過年走春拜財神廟求好運~推~十間特色廟宇報你知

過年走春拜財神廟求好運~求財神、補財庫財神爺在這!推~十間特色廟宇報你知,懶人包~拜拜同時 ... 因此這些廟宇都位於中南部,旅人們去過那幾間呢?? 於 fbuon.com -

#20.區里資訊(1)-宗教廟宇 - 臺中市東區區公所

序號 寺廟名稱 寺廟地址 禮炮車租借 1. 台中市東區東門福德祠 臺中市東區天乙街36號 pdf odt 2. 台中市東區東信福德祠 臺中市東區東英二街133號 pdf odt 3. 福成宮 臺中市東區振興路92巷16號 pdf odt 於 www.east.taichung.gov.tw -

#21.照片素材(圖片): 臺南,南化區,寺廟,建築,南部橫貫公路,建設 ...

臺南,南化區,寺廟,建築,南部橫貫公路,建設,一貫道,一貫道玉山寶光聖堂,廟宇-照片素材(圖片)(No.37732928)。您可在PIXTA上購買和銷售免權利金圖片、插圖和影片。 於 tw.pixtastock.com -

#22.摸春牛、過平安橋南部廟宇人情濃| 宗教 - 人間福報

丁亥金豬年到來,南部各廟宇如台南市台灣首廟天壇、祀典台南大天后宮、台南縣南鯤鯓代天府及麻豆代天府、高雄市關帝廟、意誠堂,高雄縣的鎮南宮仙公廟 ... 於 www.merit-times.com -

#23.南部著名廟宇的推薦與評價,YOUTUBE、MOBILE01

可能因疫情的關係,人潮不若往年,東港鎮黨員邀請我走讀鎮內的宮廟,祈求平安。 東港鎮上的東隆宮是一座道教為主的廟宇,也是南部著名的王爺信仰重鎮以及 ... 於 poi.mediatagtw.com -

#24.【全台10間財神廟精選】過年、走春拜拜必求財神爺,最靈驗

南臺灣必拜的靈驗財神廟包含雲林北港武德宮、嘉義新港奉天宮虎爺、台南南鯤鯓代天府、高雄苓雅關帝廟、高雄旗山開基八路財神廟、屏東車城福安宮等,上班族 ... 於 www.518.com.tw -

#25.南部最值得陸客拜訪廟宇財神爺、五王爺、媽祖、菩薩全上榜

南部 最值得陸客拜訪廟宇財神爺、五王爺、媽祖、菩薩全上榜 ... 出爐,蕃薯藤為獲選前十名的廟宇中,將一一介紹台灣人心中最值得拜訪的南部宗教聖地。 於 n.yam.com -

#26.南部7間求子廟 - 幸福故事館

南部 7間求子廟. 「求子廟」是一個源遠流長的文化習俗,起源於中國古代。當時,人們認為生育是一個家庭和社會的重要議題,因此,許多家庭建立了向神明祈求生育的廟宇, ... 於 www.storywed.com.tw -

#27.#南部廟宇| TikTok

南部廟宇 |97.2K 次觀看。 在TikTok 上觀看關於#南部廟宇的最新影片。 ... 景點#噶瑪噶居寺#免門票#收藏#分享#台南#網美景點#南部#神像#廟宇#南部廟宇#台灣#菩薩#如來# ... 於 www.tiktok.com -

#28.推薦6間必訪南投廟宇,新年走春求好運,有拜有保庇!

南投廟宇 #1 竹山紫南宮; 南投廟宇 #2 金龍山法華寺; 南投廟宇 #3 禪機山仙佛寺; 南投廟宇 #4 寶湖宮天地堂地母廟 ... 於 www.welcometw.com -

#29.走訪南部廟宇祈福並發送福袋總統盼國人共同繼續為臺灣打拚讓 ...

今(26)日是農曆大年初二,蔡英文總統分別前往屏東、高雄及臺南等當地著名宮廟祈福參拜並發送新春福袋,現場排隊領取福袋的民眾相當踴躍,人潮絡繹不絕,充滿歡慶年節 ... 於 www.president.gov.tw -

#30.王爺廟- 維基百科,自由的百科全書

鹿港鎮 奉天宮,主祀南部總巡王-蘇府大二三王爺[1] ; 褒忠鄉 馬鳴山鎮安宮,主祀五年千歲。 ; 臺西鄉 五條港安西府,主祀張、李、莫府千歲 ; 虎尾鎮 德興宮,主祀池府千歲, ... 於 zh.wikipedia.org -

#31.南瑤宮百年古蹟廟宇彰化市最著名的媽祖廟 - 小企鵝生活趣

建廟於清乾隆3年(西元1738年)的彰化市南瑤宮,主祀媽祖,是台灣中部規模最大,信徒最大多的媽祖廟,從清朝嘉慶年間開始,就有每年前往發源地笨港(約 ... 於 pingu.blog -

#32.【南部】走春必拜!4座超美廟宇在這裡,期間限定燈籠海

農曆春節年間有不少人會到廟宇祈福,祈求新的一年平安順利,幫你整理出南部4座IG超夯的廟宇,不僅拜拜祈福還能拍美照打卡,快做好筆記準備走春去吧! 於 www.lookit.tw -

#33.南部哪一個道教聖地是建於康熙年間,具有300年歷史的廟宇

"南部哪一個道教聖地是建於康熙年間,具有300年歷史的廟宇,也是台灣最大的太子爺廟?" 解答查詢結果. 未找到任何資料!有可能是資料庫還未有這題題目的解答,或者您題目未 ... 於 netholiday.reh.tw -

#34.香客大樓查詢 - 廟宇通

南鯤鯓代天府,位於臺灣南部的臺南市之西北方,居槺榔山之虎峰。..... 訂閱關注( 45 ). 1 ... 於 miao.temple01.com -

#35.臺灣寺廟 - 臺灣宗教與民俗文化平臺

北部; 中部; 東部; 南部; 離島. 臺灣寺廟特色. 臺灣傳統之美,寺廟是重要展示場所,在台灣的多元文化發展,呈現不同時期與族群的文化融合,台灣的生命力也在此充分展現 ... 於 trfc.tw -

#36.中南部新年必去財神廟!這1間竟然幫某老闆賺了10億...全台6大 ...

南投-草屯敦和宮 全球最大尊財神爺在這裡! 敦和宮主祀武財神趙公明,其他陪祀的神明還有天上聖母、城隍爺、玉皇大帝、王母娘娘等,廟中供奉的銅製武財神 ... 於 money.cmoney.tw -

#37.廟宇/佛院

廟宇 /佛院 ; 美齡樓紀念館, 北部 ; 宗教博物館, 北部 ; 佛光山寶塔寺, 北部 ; 蓮雲寺, 南部. 於 www.sung.com.tw -

#38.【廟宇】全台廟宇巡禮/懶人包(超過350間宗教宮廟/佛寺/教堂 ...

台灣人對宗教的信仰非常虔誠,當我們深入走訪鄉鎮時,在有些廟宇密度高的地方,甚至以「三步一小廟,五步一大廟」的景象來形容,一點也不為過。 於 kuas1022.pixnet.net -

#39.泰國南部寺廟靈驗民眾還願公雞雕像擺滿道路 - 華視新聞網

中央社記者呂欣憓洛坤府23日專電)位在泰國南部一間供奉小男孩的廟宇因為民眾求財靈驗而遠近馳名,還願的民眾會奉上小男孩喜歡的公雞雕像,民眾供奉的 ... 於 news.cts.com.tw -

#40.府城廟宇傳世古瓷賞析

2015 〈臺灣南部考古出土與傳世的西方銀幣研究〉,《臺灣史研究》,第. 22 卷,第二期,頁151-196。 2015〈閩臺兩地的傳統烏瓦窯〉,《新北市立鶯歌陶瓷博物館研究集刊 ... 於 www.twcenter.org.tw -

#41.南部廟宇- 歷史永久的—古蹟 - in a Formosa-台灣

北部古蹟 · 南部古蹟 · 台灣的古老廟宇> · 北部廟宇 · 南部廟宇 · 自我介紹 · 網路相簿 · 心情點播站 · 部落格. 歷史永久的—古蹟 ... 於 102clps60429.weebly.com -

#42.南部廟宇彙整 - 地球觀察日誌

拜訪全台廟宇、各神明介紹、廟宇活動等,蒐集地球上神祕事物的小地方! ... 分類: 南部廟宇. 【臺灣府城隍廟】台南國定古蹟、廟宇介紹、參拜順序(在. 於 bobesmile1230.com -

#43.【2022春節】超靈驗!全台必拜廟宇TOP 6,春節走春好運到!

全台廟宇林立,到底拜拜該去哪?ReadyGo幫大家整理了全台6間必拜廟宇,連同周邊景點一起推薦,直接排好春節初一整天行程! 於 imreadygo.com -

#44.廟宇 - 台南美食

[台南廟宇]安平開臺天后宮,建於西元1668年,主祀天上聖母,延平郡王 · 2023-06-21 尚無留言. 天上聖母, 台南安平,安平天后宮,安平景點,開臺天后宮,媽祖,媽祖廟,. 於 saytainan.com -

#45.南部廟宇-標籤文章彙整。 @黃水晶的瘋台灣味

這座廟宇是台南市中西區必遊的廟宇景點之一,同時也是全台許多廣澤尊王信徒前來必朝拜的進香聖地。「西羅殿」的神明分靈遍布全台,每年回到殿內進香的分靈廟宇數量則十分 ... 於 fengtaiwanway.com -

#46.台灣月老廟排名》最靈驗的月老廟在哪?全台10間月 ... - KKday

南部 必拜月老廟、姻緣廟. 7.台南拜月老:大天后宮. 8.台南拜月老:祀典武廟. 9.台南拜月老:大觀音亭祀典興濟宮. 10.台南拜月老:重慶寺. 月老廟基本拜月老流程. 於 www.kkday.com -

#47.1060610 - 中南部廟宇參拜之旅 - 穀+中新樂園- 痞客邦

過程中完全自己開車,一趟南部開下來雖然挺累人, 但只要想到是神明正在考驗我們是否誠心,相對就會更有信心克服旅行中所有的疲勞感.這次去的廟宇幾乎都 ... 於 chiapoming.pixnet.net -

#48.Foto de Fragrance, Donggang: 東港東隆宮,可以說是南部非常 ...

Imagen de Fragrance, Donggang: 東港東隆宮,可以說是南部非常重要的廟宇,東港一直是一個以漁業 維生的地方,因此東隆宮在東港人的地位尤其重要。 於 www.tripadvisor.co -

#49.祈福走春求開運!全台12大特色廟宇盤點 - Yahoo奇摩

許多人過年不免俗會到廟裡拜拜求好彩頭,而寺廟建築密度更可以說是世界最高的台灣,有著這些寺廟建築、大佛雕像、燈籠裝飾等,成為台灣的獨特之美, ... 於 tw.travel.yahoo.com -

#50.廟宇寺廟古蹟彙整 - 台南咬一口

天台山靈隱寺位於高雄東北端的一座廟宇,濟公活佛降駕親臨,香火之鼎盛與神威之 ... 是內門區民的宗教信仰中心,也是臺灣南部歷史悠久,善信眾多的一座觀音佛祖廟! 於 eattnn.com -

#51.台南7間求財、求姻緣靈驗的廟宇!從武廟到天后宮 - 欣傳媒

台南7間求財、求姻緣靈驗的廟宇!從武廟到天后宮,帶你來一場文化參拜散策 · 祀典武廟 · 大天后宮 · 南鯤鯓代天府 · 鹽水武廟 · 鹽水大眾廟 · 正統鹿耳門聖母廟 ... 於 www.xinmedia.com -

#52.中西區-「感光臺南-市定古蹟風神廟生活光美學策展」開幕式

然而因為時代變遷,100多年前政府將首都遷至北部,並重視北部,輕忽南部發展,讓 ... 照亮,而是如何拿光和廟宇與四周環境引導出府城固有的文化和情分,將每個廟從點 ... 於 web.tainan.gov.tw -

#53.[新聞] 全台宮廟1.2萬南高屏列前三名- Gossiping板- Disp BBS

中南部縣市寺廟數量為全台最多。王鈞生攝 台中大甲媽祖正在繞境,但你知道廟宇數量,全台早已破萬家! 「景氣不好,寺廟需求創新高? 於 disp.cc -

#54.三峽宰樞廟245週年暨重修竣工入火大典 南部還神之旅 第三站

三峽宰樞廟245週年暨重修竣工入火大典✨ 南部 還神之旅✨第三站-鹿港天后宮☎️02-26716633 三峽區秀川街28號#鹿港#鹿港媽#鹿港天后宮#三峽宰樞廟#宰 ... 於 www.facebook.com -

#55.符合廟宇的店家-1111南台灣休閒趣| 台南、高雄與屏東景點推薦

南台灣休閒趣 · 南部休閒列表. 符合廟宇的地點. 符合廟宇的休閒去處,皆在1111樂活南台灣休閒趣. 搜尋條件選擇. 選擇服務條件. 提供接駁. 腳踏車租借. 游泳池. 電影院. 於 www.1111job.com.tw -

#56.南部廟宇景點的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過1 則關於南部廟宇景點的文章討論內容: 我是呂萱萱的2022年春節必拜廟宇│過年就是要到大廟拜拜│全台知名廟宇點點名. 於 www.pixnet.net -

#57.2023「全台9間超靈驗財神廟」地圖!加碼參拜時機 - 食尚玩家

過年許多人喜歡去走春拜拜,尤其會走訪財神廟,求新的一年財運滾滾,但其實其實拜財神也有小撇步!這次食尚小編特別整理了全台9間超靈驗的財神廟, ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#58.斬桃花推薦清單】雲林、台南、高雄地區想求姻緣、脫單的人 ...

南部 月老廟、姻緣廟、斬桃花清單1 雲林月老廟北港朝天宮. 北港朝天宮每年吸引大批信眾前來參拜,供奉著許多靈驗的神明,尤其以月老和註生娘娘最為 ... 於 koha.tw -

#59.全台好神團!求財招福好運攏總來! - 雄獅旅遊

安排人氣廟宇如天后宮、龍山寺、紫南宮等,用最具台灣傳統文化的信仰,旅行台灣。 ... 全台廟宇好神行程,拜拜行程,進香行程,廟宇旅行. 全台廟宇 ... 南部出發-團體旅遊. 於 event.liontravel.com -

#60.南部廟宇跑透透(@_south_temple) • Instagram photos and ...

南部 宮廟|神明神尊|隨手拍攝|平安遶境遶境進香|廟宇文化|迎王祭典|三年一科⛩️一步一腳印跑透各大廟宇❌本專頁嚴禁討論政治、色情…等相關議題 嚴禁盜用影片 ... 於 www.instagram.com -

#61.楠梓天后宮 - 臺灣宗教文化地圖

楠梓天后宮名為楠和宮,俗稱天后宮,為高雄市著名媽祖廟宇。 ... 梓天后宮都未再有修建記錄,因而楠梓天后宮的建築保留清代臺灣南部廟宇的建築格局與作法而顯得珍貴。 於 taiwangods.moi.gov.tw -

#62.過年祈福求財兼走春廟宇周邊景點懶人包南部篇 - 中央社

過年期間必去各大廟宇走春拜拜、祈福求財,中央社整理北港朝天宮、台南 ... 中央社整理懶人包,南部為您介紹北港朝天宮、台南南鯤鯓代天府、車城福安 ... 於 www.cna.com.tw -

#63.2022虎年走春》台南廟宇走春活動.祈福求財降良緣

不知不覺又到了新的一年了,今年2022年虎年台南新春廟宇走春祈福有哪些 ... 「憨番扛廟角」是南部廟宇一個很有趣的特色,每一個憨番看似外國人的樣子 ... 於 www.paine0602.com -

#64.廟宇剪黏工藝介紹 - 財團法人覺風佛教藝術文化基金會

剪黏就置身在我們的周遭生活中,走到離你最近的一座傳統漢式廟宇,抬頭看陽光下 ... 下的剪黏作品,成為南部匠師仿效經典;北部匠派以泉州的洪坤福為首,交趾陶與剪黏 ... 於 www.chuefeng.org.tw -

#65.過年不只刮刮樂!這間宮廟祭超狂頭獎擲筊賽第1名就送「68萬 ...

隨著疫情趨緩,南部廟宇農曆年迎春送財,以台南白河南天宮2023年春節擲筊比賽,頭獎68萬元,點燈就有參賽資格,2個聖杯就有資格參加2/5決賽;另外嘉義 ... 於 www.setn.com -

#66.南部知名廟宇 :: 全台寺廟百科

全台寺廟百科,台南廟宇推薦,南部廟宇景點,台灣百大廟宇,全台知名廟宇,高雄最大寺廟,高雄特色廟宇,特殊廟宇,高雄廟宇靈驗. 於 temple.imobile01.com -

#67.2個月4次生肉埋香爐!中南部廟宇拉警報警緝捕@newsebc

又發生宮廟天公爐遭放生雞頭事件!台中神岡八仙寺天公爐及附近寺廟二樓香爐,分別遭人投放臭的生雞肉及生雞頭,疑下降頭、挑戰神威,廟方向警方報案, ... 於 www.youtube.com -

#68.南部天上聖母媽祖廟(百年以上歷史) - 許英東的部落格

奉母娘懿旨參拜南部嘉義以南天上聖母媽祖廟宇八間(聖皇紫金殿許英東整理) 嘉義笨港口港口宮:嘉義縣東石鄉港口村5號嘉義魍港太聖宮:嘉義縣布袋 ... 於 hustongtong.pixnet.net -

#69.南部廟宇團體會員

南部廟宇 團體會員. 嘉義縣溪口開元殿負責人許光安先生 地址:嘉義縣溪口鄉柴林村1號之2 TEL: 05-2691273 嘉義縣民雄開山廟負責人鄭榮忠先生 地址:嘉義縣民雄鄉鎮北村 ... 於 ktsk.org.tw -

#70.台灣特色寺廟總整理 - 豬小詠的食旅隨行-

台灣特色寺廟總整理 · 南投。草屯。慈德宮。斗笠形狀拜亭加上葫蘆形狀廟身 · 南投。埔里。寶湖宮地母廟。青瓦臺般的綠色屋頂 · 南投。中寮。金龍山法華寺。 於 bo2popo.com -

#71.【全台月老廟整理】想脫單必看!拜月老流程、禁忌報你知

北港朝天宮也是台灣南部赫赫有名的廟宇之一,這裡的月老和註生娘娘很靈驗,有許多藝人都曾前來求姻緣、求子。來到朝天宮也要記得先向正殿媽祖及觀音殿 ... 於 www.funtime.com.tw -

#72.廟宇結合自然景觀拜拜祈福兼具觀光趣味 - 小世界- 世新大學

靠著地形優勢,廟宇利用自然景觀結合傳統文化,吸引許多民眾, ... 的廟宇,根據內政部資料顯示,全臺灣廟宇總數共計有1萬1363間,大多分佈在中南部。 於 shuj.shu.edu.tw -

#73.海濱廟 - 中文百科知識

海濱廟是最著名的南部印度教廟宇。由大廳和神堂上的兩座高塔組成,採用花崗岩石塊構成。塔高出水面16米,塔身布滿死亡和濕婆的雕刻。前面的小塔為守護神毗濕奴的本體, ... 於 www.jendow.com.tw -

#74.台南景點|鹿耳門天后宮|美不勝收的華麗廟宇,安南區免門票好去處

台南的廟宇數量眾多,其中鹿耳門天后宮是也是推薦必訪的一間,鹿耳門天后宮場景有如天宮般,非常漂亮、十分華麗,相當值得前來走一回,附近景點還有四 ... 於 yukiblog.tw -

#75.臺灣南部地區民間信仰與廟宇建築之發展研究 - 博碩士論文網

因此藉由南部民間信仰廟宇的調查研究,釐清廟宇的宗教信仰向度,並以漢人民間社會發展為主軸,重新審視臺灣民間信仰廟宇建築之演變,以及關於民間信仰發展與構築材料與 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#76.高雄旗山財神廟

旗山八路財神廟在【高雄迎財神】旗山八路財神廟擲1聖杯就送「乾道嘉」蘋果日報的討論與評價年2月12日— 高雄市旗山區八路財神廟是南部著名的財神廟,每年 ... 於 pharmaciedeschalands.fr -

#77.雞頭怪客落網曾在中南部10餘座廟宇埋雞頭 - 中華日報

台中市北區「北台中城隍廟」清理天公爐時,發現香爐深處埋有「生雞頭」台中市第二警分局查出是月前在中南部十餘座廟宇埋雞頭的呂姓男子。 於 www.cdns.com.tw -

#78.廟宇特輯】統整北中南9大必拜廟宇,有拜有保庇,新年來這裡!

烘爐地位於新北市中和區南勢角後方的山區,又名『南勢角山』。山中有許多廟宇,其中南山福德宮最為有名,它創建於清乾隆20年,距今已約有260年的歷史 ... 於 www.taiwan66.com.tw -

#79.活動公告|臺灣意象展—西方世界眼裡的媽祖廟工作坊

媽祖信仰是現今臺灣歷史悠久的民間信仰。早在16世紀地理大發現時期的荷蘭書籍中,便有收錄以媽祖廟為主題的版畫。在畫面中,可見製版 ... 於 south.npm.gov.tw -

#80.南下廟宇進香大溪宮廟組龐大香隊伍 - 兩岸好報

據悉,每年的農曆春節過後,是大溪區社團民俗技藝協會所屬的社團及民俗社團組及宮廟進香團前往中南部進香的活動,主要的進香廟宇不一,但主要是以北港 ... 於 www.taiwandiginews.com.tw -

#81.20190504 台南廟宇活動現代市民生活的對話

l 從北部的寺廟管理看南部寺廟的祭典. l 對談. 活動側記. 整理|國立成功大學多元文化研究中心. 本次舉行於2019年5月8日文學院學術演講廳舉辦的「台南廟宇活動與現代 ... 於 www.cmcs.ncku.edu.tw -

#82.【台南】古蹟、廟宇、小吃、老街台南一日遊

廟宇 、古蹟、老街、小吃等台南一日遊行程最近假日都跟家人開著車子趴趴造, ... 之前在南部求學的老姐說,來這就是要吃捲,有兩家是最多人常吃的" ... 於 jrarashilove.pixnet.net -

#83.2015中南部寺廟祈福團+單車美食旅遊團 - 小林玉郎子的異想世界

這次為期兩天(2015/12/25~26)的中南部寺廟祈福團+南部美食小吃巡禮. 總共經過了十一間的宮廟 ... 土城鹿耳門聖母廟~是屬於北方廟宇式建築式樣. 於 light0130.pixnet.net -

#84.第五集台南區-台灣大尊神像與特色廟宇 - YouTube

南部 佛寺廟地點:1.佳里-侯府天鳳宮2.佳里慈德禪寺3.埤口-慈善亭4.新化區-西湖靈隱寺5.台南南區體育路-竹溪禪寺6.台南安平區-貢噶寺7. 於 www.youtube.com -

#85.縣定古蹟吳鳳廟 - 八寶寮休閒中心

已知最早的吳鳳廟起源於嘉慶25年(1820),由當時的通事楊秘在通事公廨改建為祠廟,鄉民俗稱為阿里山忠王祠。明治39年(1906)廟宇在大地震中傾圮。大正2年(1913)本廟在 ... 於 www.babawleow.com -

#86.全台唯一紫禁城宮殿實景!台南古蹟廟宇走透透還能DIY個人 ...

台南是全台廟宇最多的城市,到台南旅行,非常適合到古蹟廟宇走走,攜手祈求新的一年平安幸福。台南知名景點赤嵌樓旁就有遊人如織的祀典武廟、開基武廟 ... 於 travel.ettoday.net -

#87.有拜有保庇十處特色廟宇!快來拜拜求好運 - 可人之家

#1玄空法寺 #2北后寺 #3白毫禪寺 #4元寶土地公廟 #5寶湖宮天地堂地母廟 #6禪機山仙佛寺 於 cmeyy.com -

#88.有拍有保佑!2022全台12間超美特色廟宇推薦,添好運發大財

NO1.高雄石頭廟 NO2.嘉義巧雲小棧 NO3.金山財神廟 NO4.彰化玻璃媽祖廟 NO5.台南火山碧雲寺 NO6.南投埔里地母廟 於 bunnyann.com -

#89.全台特色廟宇景點》拜拜祈福好運到.特色必訪廟宇推薦

現在台灣的廟宇除了拜拜祈福, 蠻多都很有特色, 不管是去年超火紅的巨大金龍、 又或是有巨大金雞的紫南宮, 或是香火鼎盛的泡麵土地公, 都很值得走訪。 於 yoke918.com -

#90.南部走春景點》10個過年必拜超靈驗廟宇!想要財運、愛情運旺 ...

熱門寺廟· 財團法人嘉義天玄宮· 保安廟· 保安宮· 善明寺· 仁武宮· 富安宮· 吉安宮· 三台宮. 於 milefumu.bei-ec.com -

#91.臺灣北部地區寺廟分布圖

蔡相煇 著, 《臺灣南部漁村廟宇與漁村文化研究報告》 , 1998, 台北市: 臺灣省政府 ... 朱益宇 著, 〈台灣民間信仰之寺廟廟埕空間之探討─以礁溪協天廟與慈天宮為例〉, ... 於 thcts.sinica.edu.tw -

#92.全台首例,宮廟香油錢變綠色存款台南銀行員:謝謝天公給我業績

雖然凱基目前綠色存款規模約50億,仍僅國泰世華銀行的一半,但靠著深耕宮廟,凱基名聲在中南部宮廟圈傳開,已有生意主動上門。 於 www.cw.com.tw -

#93.補助-臺東縣臺東市忠合宮(110年南部廟宇參進香及宗教禮儀活動)

11004-民政處宗教禮俗科-補助-臺東縣臺東市忠合宮(110年南部廟宇參進香及宗教禮儀活動). 11004-民政處宗教禮俗科-補助-臺東縣臺東市忠合宮(110年南部廟宇參進香及宗教 ... 於 ethics.taitung.gov.tw -

#94.廟宇、外來移民與南管館閣音樂活動之關係—以高雄地區為例

南管 ; 高雄 ; 澎湖 ; 廟宇 ; 移民 ; 音樂觀 ; Nanguan ; Kaohsiung ; Penghu ; Temple ; Immigrant ; Music ... 收錄於《台灣南部寺廟調查暨研究報告》。 於 www.airitilibrary.com -

#95.廟宇活動 - 南人幫

台南元宵燈節 農曆過年後緊接著就是元宵節,元宵節除了吃元宵、猜燈謎、聖母廟高空煙火、鹽水蜂炮外,在台南還有五個可以賞燈的地方,也有系列元宵節活動。 月津港燈節來 ... 於 lifeintainan.com -

#96.隨心所欲!全台最佳廟宇景點懶人包攻略,特色廟宇、親子

... 還可以迎財神發大財最重要的也是保佑新的一年能夠保佑大家身體健康又順利為大家整理了多家廟宇,讓你新年新氣象,過年走春去各大懶人. 於 gn0930150655.pixnet.net -

#97.泰國南部寺廟靈驗民眾還願公雞雕像擺滿道路 - 芋傳媒

這間位於泰國南部洛坤府( Nakhon Si Thammarat )的阿凱廟( Ai Kai Wat Chedi )是當地出名的廟宇,供奉被暱稱為阿凱( Ai Khai )的男童。 阿凱為何會 ... 於 wp.taronews.tw