台北市文化局長歷任的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 島國知音:台灣問題專家葛超智其人其事 和安卓亞.札非拉庫的 挺身而教:為孩子尋找優勢,讓更多機會成為可能都 可以從中找到所需的評價。

另外網站金門縣文化局也說明:金門縣文化局;金門;文化;金門縣;文化局.

這兩本書分別來自前衛 和親子天下所出版 。

國立政治大學 社會學系 鄭力軒所指導 彭思錦的 台灣威權時期的農地政體變遷 (2021),提出台北市文化局長歷任關鍵因素是什麼,來自於制度分析、變項中心、以地綁糧、以地綁人、社會穩定。

而第二篇論文國立臺灣大學 社會工作學研究所 Ciwang Teyra所指導 詹婉妘的 三鶯部落原住民遷移歷程的斷裂經驗 (2019),提出因為有 都市原住民、三鶯部落、遷移、斷裂經驗、國宅、居住政策的重點而找出了 台北市文化局長歷任的解答。

最後網站網站連結 - 國立彰化生活美學館則補充:網站連結 · 檔案管理局各應用系統網站 · 文化部所屬機關 · 各縣市文化局 · 文化類 · 其他 · 台北市文化局 · 高雄市政府文化局 · 基隆市文化局 · 新北市政府文化局.

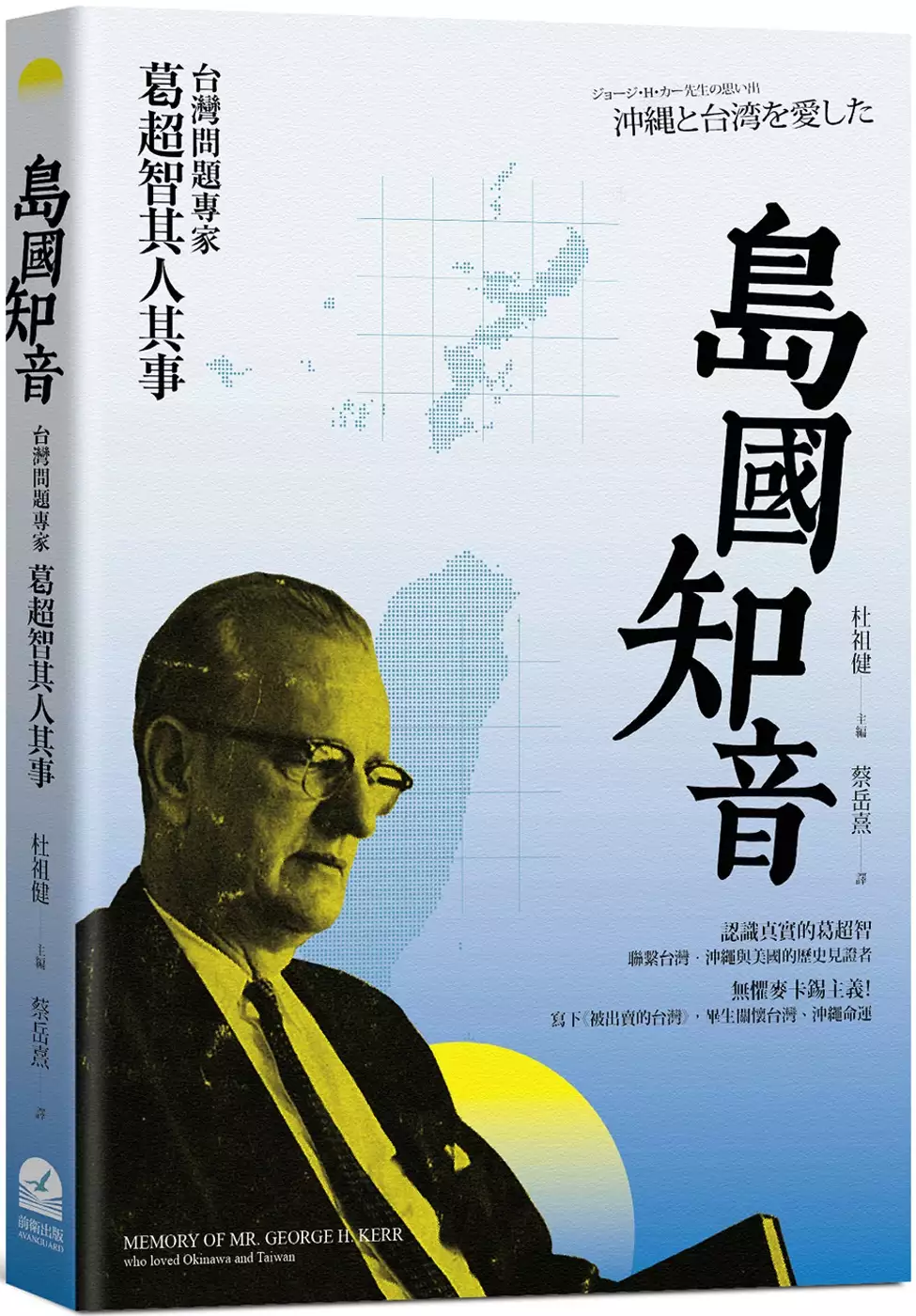

島國知音:台灣問題專家葛超智其人其事

為了解決台北市文化局長歷任 的問題,作者 這樣論述:

認識真實的葛超智, 聯繫台灣.沖繩與美國的歷史見證者 無懼麥卡錫主義! 寫下《被出賣的台灣》,畢生關懷台灣、沖繩命運 最早提出台灣島海洋史觀, 用知識與歷史對抗時代政治氛圍的美國學者。 George H. Kerr,葛超智,一個對台灣有深厚感情的美國學者,美國國防部「X島計畫」首屈一指的「台灣專家」。戰前曾於台北高校等處任教,戰後徵調任美國駐台副領事。以親身經歷寫下《被出賣的台灣》(Formosa Betrayed)一書,翔實地記錄二二八事件和披露「四萬換一塊」過程經過。並指出1941至1960間被視為戰利品的台灣如何被美蔣秘密聯手擺布、出賣的真相。 然而,較不為人知的是,

葛超智在生涯晚期對沖繩的研究與關心,甚至是首位用專業的出版品,系統性、整體性介紹沖繩歷史的第一人。 本書由台灣第一位醫學博士杜聰明之子杜祖健博士主編,邀集台灣.沖繩兩地作者書寫與葛超智先生有關的回憶與介紹,是目前唯一能側面深入理解葛超智生平的著作。 ◎本書收錄文章作者/ 蘇瑤崇、林炳炎、蕭成美、杜武豪、杜祖健、吉原ゆかり、川平朝清、瀨名波榮喜、比嘉幹郎、山口榮鐵、大城英一、比嘉登美子(依章節序) 名人推薦 .王立(部落格與臉書粉專「王立第二戰研所」版主) .矢板明夫(產經新聞台北支局長) .朱家煌(關懷台籍老兵文化協會理事長) .陳儀深(國史館館長) .

蔡錦堂(國立臺灣師範大學臺灣史研究所退休教授) .簡余晏(前台北市議員,廣播節目「寶島強強滾」主持人) .蘇紫雲(國防院國防戰略與資源研究所長) (按姓氏筆畫順序) 好評推薦 「本書是多名學者以個人經歷,對葛智超的側寫,葛氏著有《被出賣的台灣》而為人所知,本書可讓我們認識這位知台學者的背景。」——王立/部落格與臉書粉專「王立第二戰研所」版主

台灣威權時期的農地政體變遷

為了解決台北市文化局長歷任 的問題,作者彭思錦 這樣論述:

本研究立基於國家中心論的制度分析架構討論台灣威權政府時期的土地變遷過程。希望回答為何台灣會在1970年代農業生產退居經濟發展的次要角色時,為何政府還要通過農業發展條例、區域計畫法等被過往學者視為是限制農地他用的立法?為了回答前述問題,本文採用歷史社會學已變項為中心之方法,區分出行動者、理念、權力、反餽等四個變項,一方面作為制度分析中討論制度變遷如何可能的架構,另一方面討論當時主導台灣農地使用政策的行動者之間其對於制度的反餽、提出的理念以及其權力關係等,作為理解當時立法過程的分析架構。而本研究結果顯示,在1950年代和1960年代早期,省糧食局在台灣農地使用政策上扮演了相當重要的角色,透過土地

改革、糧食調查員等制度設計,其達成了以地綁糧,亦即透過掌握土地進而掌握糧食生產的方式,除了達成國民政府的糧食需求外,亦得以透過糧食外銷賺取外匯。不過到了1965年以後,由於省糧食局長期壓低糧價,使得農業生產出現了農民收入降低、農村勞動力流失等現象,使得農復會和部分農經學者開始批評省糧食局建立的糧食生產制度。而在同一時期,台灣稻米的主要外銷國家日本,其國內生產復甦和泰國、越南等地亦向日本銷售稻米的情形下,使得台灣稻米的外銷市場不在,亦讓省糧食局對於國民政府的重要性開始降低。也因此行政院於1969年時通過了檢討台灣糧食生產政策的決議,使得擔任省糧食局局長長達24年的李連春離任,省糧食局亦進行改組。

而其為以地綁糧目標所推動的各種政策亦被一一廢除。也因為如此,國民政府為了解決農民因農業生產困難而到城市謀求收入更高之工作的現象,而分別在1970年代通過農業發展條例、區域計畫法,在1980年代推動八萬農業大軍、農業健康保險、農地重劃條例等辦法,希望透過以地綁人的方式,將農民留在農村當中,不要大量湧入都市,造成都市問題。整體而言,本研究認為在1970年代初期的制度變革,其目的在於維繫社會穩定,進而穩定國民政府的統治。

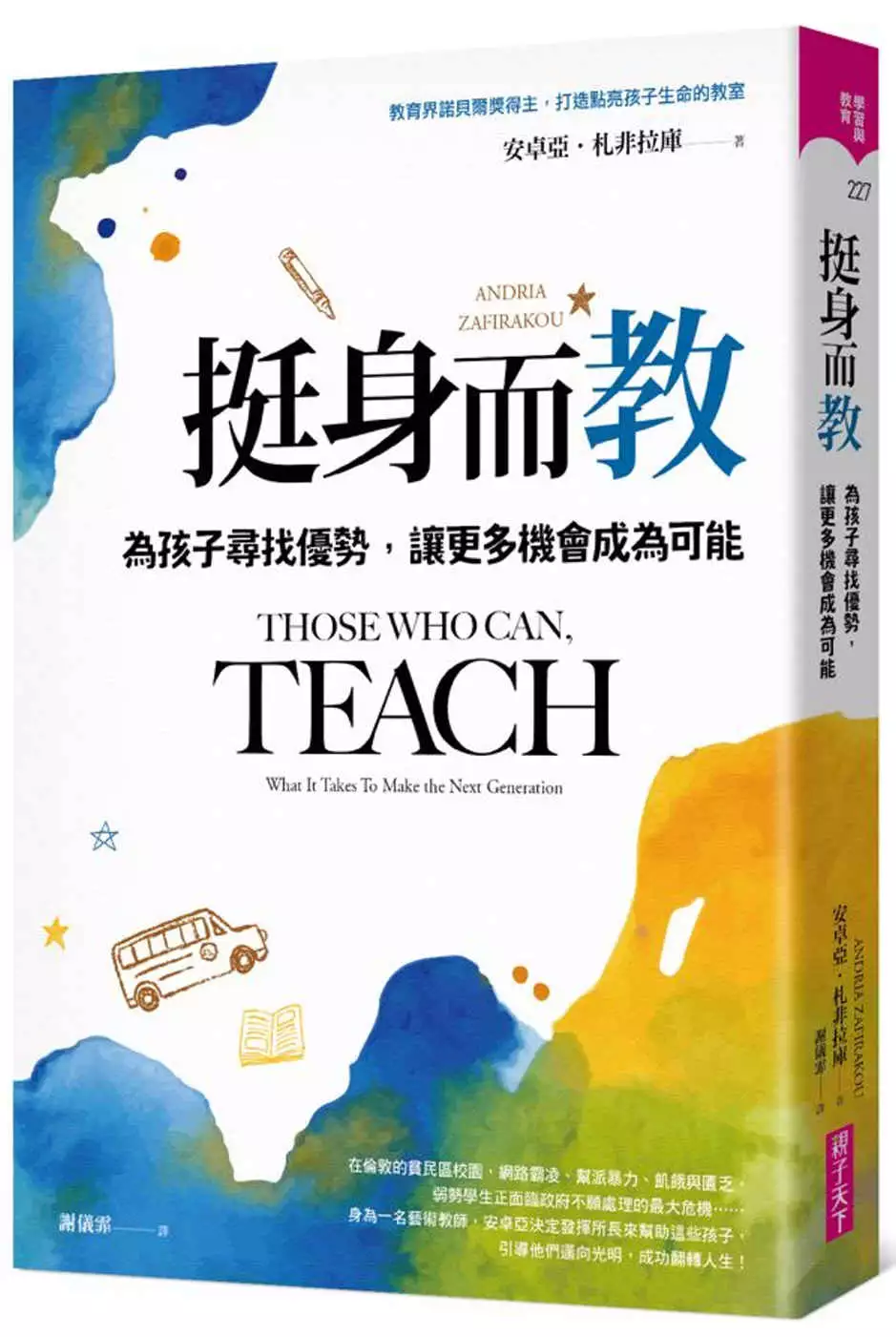

挺身而教:為孩子尋找優勢,讓更多機會成為可能

為了解決台北市文化局長歷任 的問題,作者安卓亞.札非拉庫 這樣論述:

亞馬遜書店4.6星好評,媲美《心靈捕手》、《春風化雨》的真人實事 一間資源匱乏的學校,一群無人期待的孩子, 一位全球教師獎得主,如何從谷底創造奇蹟,打造點亮孩子生命的教室? 在倫敦的貧民區校園,網路霸凌、幫派暴力、飢餓與匱乏, 弱勢學生正面臨政府不願處理的最大危機…… 身為一名藝術教師,安卓亞決定發揮所長來幫助這些孩子, 引導他們邁向光明,成功翻轉人生! 是什麼樣的信念,讓她全心投入教育,幫助學生在課堂中建立自信? 是什麼樣的機緣,讓她毅然前往旁人眼中的「爛學校」教書,一教就超過十五年? 在她的學校,學生使用的母語多達80種,為了跟學生打招呼、與家長溝通,她竟

自學了35種語言。 這些孩子何其有幸,能遇到這樣一位老師! 安卓亞原本跟大多數老師一樣,透過師培體系,經過分發實習,最後從事教職。但跟其他老師不同的是,她選擇了一間過往風評「惡名昭彰」的社區中學就職,原本答應父親只待一年,如今,她是這所學校領導團隊的一員,更勇於直言批判英國的教育政策。 安卓亞認為,眾人的成見,會讓學生有相對應的表現。 她深深相信,大家眼中的「壞學校」其實是間「有潛力」的學校,而後來她也用行動證明了這個事實:她遇到拒絕發言的特殊生,卻發現孩子驚人的藝術天賦,當拋開偏見,親師生都備受鼓舞;她遇到了陷入移民家庭困境的不良少年,以同理非同情的態度給予孩子尊重,也

讓孩子尊重自己;她遇到天資聰穎、熱愛繪畫的資優生,面對家庭期望與個人志向落差,她的鼓勵讓孩子勇於選擇。 弱勢學校裡的學生,他們在物質與心靈上的缺乏,遠比我們想像得還要多。小至修補制服,大至聯繫社工、防止行為偏差學生加入幫派等等,都是藝術教師安卓亞的日常。她向來不走墨守成規的老路,不但幫學生量身打造課程,也鼓勵他們接觸藝術。她深信藝術能夠療傷止痛,也能給予緘默學生開口的信心,這些看似微不足道的事情,每位老師都能帶給學生融入日常的藝術教育: ★ 打開音樂廣播頻道,讓孩子低聲哼歌 ★ 用不同的顏料和色筆,讓孩子恣意畫出各種可能 ★ 準備乾淨的制服,讓孩子從服儀整潔開始改變 ★

除了創作,也讓孩子學會欣賞彼此的作品,彼此讚美 重視藝術的安卓亞永遠站在保護學生的第一線,她在贏得全球教師獎之後,將獎金全數投入公益,成立「駐校藝術家」慈善基金會,希望能改善弱勢學校的藝術教育。她的教學日常,也同樣是眾多教師與學生面臨的處境。然而,安卓亞「挺身而教」的勇氣與毅力,鼓舞著廣大對孩子不知所措、有無助感的老師,重新燃起對教育的熱情和動力,每個孩子都有可能從C-到A+,成功翻轉自己的人生! 教育界一致好評 台北市教育局長 曾燦金 新北市教育局長 張明文 宜蘭縣教育處長 王泓翔 基隆市立長樂國小教師 沈雅琪(神老師&神媽咪) 《點亮藝術力》作者/新

北市立中和國中教師 孫菊君 師鐸獎、星雲教育獎得主/台中市立惠文高中教師 蔡淇華 《交心》作者/台中市立大元國小教師 蘇明進(老ㄙㄨ老師) 誠摯推薦 「藝術教育是我的志業關注點,特別是如何透過藝術的創作與表達,讓複雜的思考歷程與幽微的情感觸動變得可見,幫助個人自我覺察,成為更好的自己。當我看到作者安卓亞提到,政府缺乏對創意科目的充分投資時,不禁感嘆,原來整體社會不重視藝術的狀況,舉世皆然!但是安卓亞以她與不同孩子交會的動人真實故事,告訴我們:對藝術學習的投入,可以幫助學習障礙、情緒困擾、性格暴戾、校園霸凌、家庭支持低落、文化認同混亂等種種問題的孩子。在美術課老師的正向肯定與信任

支持之下,這些孩子重拾了自信心,也展現了個人天賦與獨特價值。」——孫菊君,《點亮藝術力》作者/新北市立中和國中教師 「作者安卓亞用心推動藝術教育,帶領特教學生用畫筆表達自己,找到情緒的出口;讓語言障礙的學生,因為在美術課得到讚美而改變生活;幫助弱勢家庭的孩子,經由學校社團找到藝術長才,甚至上大學繼續讀藝術。讀這本書,讓我回想起當老師的快樂與感動,同時也提醒身在教育行政機關的自己,必須堅持教育的本質,成為老師與孩子的安心後盾。推薦每一位關心孩子、關心教育的您,一起透過本書,體會教育現場的珍貴片段,找回教育的初心!」——張明文,新北市教育局長 「藝術教育是一種看見、看法與看待,更是一件

覺察、觀點與影響力的開展。多年來,台北市持續推動「駐校藝術家」活動,以反思進步、實驗創新為核心,聚焦在陶冶身心平衡、鏈結地方故事與蘊蓄美感活力,豐富了藝術學習的管道。跨領域的藝術家走入校園,鑲嵌藝術與生活,連結想像與實務,激盪學生的創作觀點,藉以強化每個孩子獨有的美感原創力。正如文中所提,教育透過藝術,讓更多機會成為可能,本書值得推薦給您閱讀共享。」——曾燦金,台北市教育局長

三鶯部落原住民遷移歷程的斷裂經驗

為了解決台北市文化局長歷任 的問題,作者詹婉妘 這樣論述:

受到殖民脈絡的影響,以及原住民族社會政治、經濟與社會的變遷之下,部分原住民為了生存,於1960、1970台灣經濟發展的年代,從原鄉移居到都會地區。此些居住於都市的原住民,來到以漢人為多數的社會,陸續面臨不同面向的困境。其中有一群族人-舊三鶯部落原住民(簡稱:舊三鶯族人),因為游移在底層勞動市場,以及政府對於居住政策的不作為之下,因為難以負擔都會地區的高額房價與生活費用,採以在原鄉部落既有的生活方式,傍水而居,自力造屋與生活。然而,因為《水利法》之規定與限制,族人被迫搬遷至隆恩埔國宅。隆恩埔國宅的政策看似美好,卻也為族人帶來甚加沉重的負擔與斷裂。細究斷裂經驗的背後,正是與政府居住政策相關。因此

,綜合前述,本研究的目的為探究在移徙脈絡下,舊三鶯族人所面臨的斷裂經驗、斷裂經驗如何對其帶來影響,以及政府居住政策對於舊三鶯族人的影響。 本研究採用質性研究方法,以半結構式的深度訪談與參與觀察,訪談13位從三鶯橋下移居隆恩埔國宅的舊三鶯族人,並運用主題式分析法針對所蒐集之資料進行分析。研究結果發現族人受到殖民政權的侵擾,包含貨幣制度的入侵,以及原住民族土地的剝奪,以致族人為了生存,而移外謀生。而移居都市後,族人仍舊游移在底層勞動市場,並面臨在遷移歷程下,人群關係的疏離與來自主流社會的不友善對待。而且前述的狀況,也致使族人因難以負擔都市的高額房價以及都市的生活費用,因而為了生存,選擇以相似於原

鄉部落的生活方式,在三鶯橋下傍水而居,自力造屋與生活。雖然面臨社會結構與漢人社會的不友善,以及就業、居住之困境,舊三鶯族人憑藉著環境資源與族人內部集體的力量,不畏艱難的相依生存。三鶯橋下的生活,除了讓族人能延續其文化慣習,也強化著人與人之間、人與環境之間關係的連結,滋養著族人,讓族人有能量回應外部社會的不友善。 然而,以非正式住居型態存在的三鶯部落,卻也不被政府所接納,最終族人被迫安置於隆恩埔國宅。遺憾的是國宅的生活卻與族人在橋下的生活存在落差,以致舊三鶯族人經驗經濟、空間、自主與關係面向的斷裂。然而細究此些斷裂經驗,卻也與政府居住政策的謬誤相關;或者更精確來說,政府政策摧毀了一個揉合著地理

空間、族人生理、心理、社會功能的「部落」,也毀滅了原住民在都會地區生活與傳續的可能;因而針對政府居住政策作分析,並指出族人對於居住政策的期待,以回應政府居住政策如何與族人期待背離。 根據本研究結果,本文除了從遷移脈絡的視角延伸討論都市原住民的意涵,並從舊三鶯族人遷移歷程的斷裂經驗及不友善的居住政策,思考如何修補族人的斷裂經驗。本文也進一步提出下列幾點建議,以避免重製舊三鶯族人的斷裂經驗:一、政府應重新理解與瞭解都市原住民的本質,以及族人的生活與文化脈絡;二、以族人為主體,修正、制定出符合族人生活與文化脈絡的居住政策;三、積極修補舊三鶯族人的斷裂經驗,並且全面反省與檢討現有的都市原住民居住政策

。期待藉此,使都市原住民得以在都會地區得以好好地生活與傳續。

想知道台北市文化局長歷任更多一定要看下面主題

台北市文化局長歷任的網路口碑排行榜

-

#1.歷任局長簡介- 本局簡介 - 桃園市政府警察局

歷任局長 簡介 ... 台北縣警察局瑞芳分局、永和分局分局長苗栗縣警察局督察長保二總隊大隊長桃園縣警察局副局長台北市警察局南港分局松山分局中山分局分局長警政署組長. 於 www.typd.gov.tw -

#2.勇於任事嘉義市新任文化局長林青萍今佈達

(記者張家驤嘉義報導) 嘉義市文化局一樓演講廳於今(20)日上午九時十分,由嘉義市市長涂醒哲主持市府文化局長佈達暨宣誓典禮,首先由市長宣讀佈達命令,再由新任文化 ... 於 www.artsnews.com.tw -

#3.金門縣文化局

金門縣文化局;金門;文化;金門縣;文化局. 於 cabkc.kinmen.gov.tw -

#4.網站連結 - 國立彰化生活美學館

網站連結 · 檔案管理局各應用系統網站 · 文化部所屬機關 · 各縣市文化局 · 文化類 · 其他 · 台北市文化局 · 高雄市政府文化局 · 基隆市文化局 · 新北市政府文化局. 於 www.chcsec.gov.tw -

#5.新竹市文化局- 首頁 - Facebook

新竹市文化局官方粉絲專頁All Is About What HsinChunese Wants For Culture. ... 提供行遍天下旅遊月刊、戶外探索Outside、Taipei Walker…好多熱門旅遊雜誌… 於 zh-tw.facebook.com -

#6.臺北縣文化局長由博士李斌接任_新北市 - 台灣新聞網

新任文化局李局長,民國46年4月6日生,英國利物浦大學區域經濟學博士,現任南華大學非營利事業管理研究所助理教授,歷任行政院研考會研考處專員、科長、行政院體育 ... 於 www.5ch.com.tw -

#7.文化部影視及流行音樂產業局

2021金馬創投會議及第43屆優良電影劇本今日(11/24)於臺北文創大樓隆重落幕。金馬創投會議四位決選評審廖慶松、李心... ... 金馬影展《消失的情人節》、《親愛的房客》口述 ... 於 www.bamid.gov.tw -

#8.蔡秉衡教授兼系主任 - 中國音樂學系

CooShow · 2020.11 擔任新北市文化局專題計畫「109-110年度新北市傳統表演藝術普查計畫」計畫主持人,計畫編號:109A-077 · 2019.09 策劃籌辦「歷史與田野:中國音樂研究學術 ... 於 cmusic.ntua.edu.tw -

#9.歷任局長 - 高雄市政府文化局

2013 Art Kaohsiung 高雄藝術博覽會,邀請來自台日韓62間藝廊參展,其中包括日本小山登美夫畫廊、台南索卡藝術中心、台北尊采藝術中心等,在台灣北 ... 於 www.khcc.gov.tw -

#10.主管介紹 - 花蓮縣政府原住民行政處

經歷:臺北市政府原住民事務委員會社會工作員臺北縣烏來鄉公所課員原住民族委員會專員、科長花蓮縣文化局文化資產科科長花蓮縣政府原住民行政處副處長、代理處長. 於 ab.hl.gov.tw -

#11.推進智慧電網邁向全球淨零永續未來2022產官學高峰論壇

高雄市政府經濟發展局局長. 高雄市政府經濟發展局專門委員. 高雄市政府顧問. 高雄市政府都市發展局專員 ... 台灣電力公司台北市區營業處副處長. 於 events.businesstoday.com.tw -

#12.學士-李思賢專任副教授 - 東海大學美術系

... 高美館、桃美館、南美館、臺中市政府文化局典藏委員; 財團法人臺中市四季藝術教育基金會 ... 歷任. 臺中市政府、臺中市、臺中縣、彰化縣、苗栗縣公共藝術審議委員 ... 於 fineart.thu.edu.tw -

#13.第三章縣市文化局設立之緣由與現況描述

化部之規劃,歷任郝柏村院長、蕭萬長院長、唐飛院長、張俊雄院長,行政院一直都有. 文化部設置的 ... 2文建會,〈加強地方縣市文化活動與設施方案〉,台北:民82。 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#14.力拚光復宜蘭》江聰淵宣示不炒地皮- 政治- 自由時報電子報

蔡英文並說,宜蘭高鐵延伸要推動,地方發展要進步,文化傳承要延續,需要清廉有操守、做事有魄力的地方首長,她要交付江聰淵任務,贏回宜蘭,繼承歷任 ... 於 news.ltn.com.tw -

#15.台北市長三任卻換了8個文化局長,期待未來文化首長不只有 ...

讓我們回顧一下台北市文化局的歷史,從1999年底至今,台北市文化局已經十六歲即將步入十七歲了。至謝佩霓局長為止,期間歷經龍應台、廖咸浩、李永萍、 ... 於 www.thenewslens.com -

#16.歷任主任-國立傳統藝術中心

臺北市政府民政局長行政院文化建設委員會參事國立臺灣大學圖書館學系兼任副教授. 陳德新. 學歷:. 中國文化大學中山學術研究所法學博士中國文化大學法律研究所碩士國立 ... 於 www.ncfta.gov.tw -

#17.既務實又要宏觀,鍾永豐接任台北市文化局長 - 典藏ARTouch ...

台北 市長柯文哲任內已去職14位一級首長,北市府於10月21日又再次公布四局處新首長名單,其中包括文化局長由現任客委會主委鍾永豐轉任。 於 artouch.com -

#18.文化局- 歷任縣長 - 南投縣政府Nantou County Government

第十屆, 吳敦義, 74.12.20- 78.12.20, 中國時報記者、主筆、台北市議員、南投縣縣長. 第十一屆縣長玉照, 第十一屆, 林源朗, 78.12.20- 82.12.20, 教師、國民大會代表、 ... 於 www.nantou.gov.tw -

#19.蕭瓊瑞教授 - 藝術中心

歷任 成功大學歷史學系副教授,台南市政府文化局首任局長,台北市立美術館、高雄市立美術館、國立臺灣美術館典藏委員,台北市公共藝術審查委員,行政院文建會國寶及重要 ... 於 artcenter.ncku.edu.tw -

#20.(2/1 更新北美館方內容)臺北市立美術館館長遴選結果出爐由 ...

2021-01-28|撰文者:臺北市文化局/非池中藝術網編輯整理 ... 台北雙年展亦成為林平館長與社會溝通重大議題的關鍵載體,自2018年起連續兩屆,以不同層次與策略觸動沒有 ... 於 artemperor.tw -

#21.臺北市北投區文化國民小學

打造一所多元、創新、前瞻、 適性、關懷、分享的學校. 於 www.whps.tp.edu.tw -

#22.臺北市立交響樂團- 教育百科

名詞解釋: 機構。1968年創立於臺北市,隸屬於臺北市政府文化局,歷任團長鄧昌國、陳暾初、陳秋盛、徐家駒,團員編制九十九人。1979年開始辦理臺北市音樂季,開國內 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#23.教育部全球資訊網-認識部長-潘文忠

臺北縣板橋市海山國民小學教師(民國72年08月-79年01月) ... 臺北縣政府文化局局長(民國92年01月-92年01月); 臺北縣政府教育局局長(民國92年01月-95年03月) ... 於 www.edu.tw -

#24.台北電影節風暴擴大:倪重華沒有回答的問題 - 端傳媒

然而,身為事主的台北市文化局局長倪重華,面對相關質疑,全盤否認,讓整起 ... 聯署名單也擴大,除了歷屆九位台北電影百萬大獎得主,台灣電影各司的 ... 於 theinitium.com -

#25.關於我們| 本會介紹 - 台北市文化基金會

財團法人台北市文化基金會成立於1985年6月,為政府捐助設立的非營利機構。 ... 本會受臺北市政府文化局之託,經營管理藝文館所包括:松山文創園區、西門紅樓、臺北市 ... 於 www.tcf.taipei -

#26.張克齊〈工筆花鳥‧山中傳奇〉個展 - 華山1914文化創意產業園區

歷任 中華民國工筆畫學會理事長亞太國際墨彩藝術學會理事長台北市生態藝術協會理事長台中師 ... 1989 個展於台北市立美術館 ... 2006 受邀個展於南投文化局藝術家資料館 於 www.huashan1914.com -

#27.高雄市立歷史博物館及高雄市電影館111 年度暑期實習(截止日期

一、高雄市政府文化局及圖書館等3 館111 年度暑期實習名額共計310 名(高雄市政府文化局 20 名、圖書館282 名、歷史博物館3 名及電影館5 名),詳細 ... 於 osa.nccu.edu.tw -

#28.蔡政達 - 花蓮縣文化局

曾獲第二屆花蓮縣美術家薪傳獎,歷任花蓮縣美術協會及書法學會理事長共計12年,並曾任青溪文... ... 1996 三月參展國際名家美展於台北市國父紀念館 於 www.hccc.gov.tw -

#29.竹縣文化局喜迎25週年慶歷任5局長同框薪火相傳 - 風傳媒

新竹縣政府文化局今(19)日召開25年局慶記者會,縣長楊文科與文化局歷任局長蔡榮光、郭慧龍、張宜真、李猶龍與現任局長田昭容,及多個在地藝術團隊 ... 於 www.storm.mg -

#30.國立臺灣博物館

本館 總機:(02)2382-2566 館址:100007 臺北市中正區襄陽路2號(二二八和平公園內) map; 古生物館 總機:(02)2314-2699 館址:100007 臺北市中正區襄陽路25號(本館斜 ... 於 www.ntm.gov.tw -

#31.局長介紹 - 新竹市文化局

國立陽明交通大學兼任助理教授級技術人員國立臺北教育大學兼任講師級技術人員社團法人美感跨域協會創會理事長新竹市工商發展投資策進會委員沃沃美學藝術總監 於 culture.hccg.gov.tw -

#32.蔡英文提名邢泰釗為檢察總長將成檢察長三冠王 - 新頭殼Newtalk

新頭殼newtalk | 林朝億 台北市報導 ... 長現年63歲,國立中興大學法律學系法學士、中國文化大學法律學研究所法學碩士,現任台灣高等檢察署檢察長。 於 newtalk.tw -

#33.民進黨出招!南投、宜蘭縣長誰參戰? 蔡培慧、江聰淵確定出線

他也強調,他會秉持歷任民進黨縣長「不收紅包、不取回扣、不炒地皮、不與 ... 調查作業;還通過新北市第1選區、新北市第3選區、台中市第3選區、台南市 ... 於 www.upmedia.mg -

#34.嘉義市傳統表演藝術普查計畫成果報告書

照片27: 民國99 年11 月09 日臺灣省地方戲劇協進會及台北市地方戲劇協會演出 ... 年8 月出版之《嘉義市志》〈卷11:宗教禮俗志〉、民國99 年嘉義市政府文化局. 於 icmp-ws.chiayi.gov.tw -

#35.委員簡介 - 中央選舉委員會

臺中市政府法制局局長 ... 中國文化大學法學學士、碩士美國印地安那大學布魯明頓校區法學碩士美國聖路易華盛頓大學法學博士 ... 臺北市大安地政事務所辦事員 於 web.cec.gov.tw -

#36.臺北市政府文化局 - NiNa.Az

臺北市政府文化局语言监视编辑重定向自台北市文化局簡稱臺北市文化局是臺北市政府所屬的一級機關為 ... 3行政法人; 4歷任局長; 5參考來源; 6外部連結 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#37.局長介紹 - 南投縣政府文化局

瀏覽位置: 首頁 > 關於本局 > 局長介紹 ... 常務董事兼執行長南投縣農產運銷公司董事國立中興大學中文系兼任助理教授台中市書法協會榮譽 ... 台北市美展特優〈首獎〉 於 www.nthcc.gov.tw -

#38.江聰淵選宜蘭蔡培慧戰南投蔡英文交付勝選任務 - 芋傳媒

民進黨中執會今天通過提名宜蘭市長江聰淵參選宜蘭縣長、行政院中部聯合 ... 經驗就是「清廉、勤政、愛鄉土」,這是從陳定南擔任縣長以來,歷任民進黨 ... 於 taronews.tw -

#39.個人簡介 - 建國科技大學- 商業設計系

2009~2019 歷任大墩、磺溪、雲林美展、苗栗林美展、玉山美術獎、南瀛獎、全國學生 ... 1998「鄉情」水墨畫展-台北市中正紀念堂 ... 2011林清鏡水墨畫展-台南市文化局 於 cd.ctu.edu.tw -

#40.基隆市銘傳國中|

... 2022-03-31 教務處 轉知2022台北國際書展活動訊息 2022-03-30 輔導處 轉知國立 ... 學務處 因應國內疫情變化,請本市各級學校(含幼兒園)及補習班等教育機構務必 ... 於 mcjh.kl.edu.tw -

#41.洪孟楷委員 - 立法院

學歷. 美國南加州大學國際公共政策及管理碩士; 國立臺灣大學政治學系碩士. 經歷. 立法院法案助理; 台北縣政府蔡家福副縣長秘書; 嘉義市政府文化局局長; 行政院江宜樺 ... 於 www.ly.gov.tw -

#42.與罕病相伴謝佩霓從貓的角度看見世界的溫柔| 文化 - 中央社

中央社記者邱祖胤台北10日電)策展人、藝評家謝佩霓是罕症病友,對罕症病童 ... 謝佩霓歷任台北市文化局長、高雄市立美術館館長、國際藝評人協會台灣 ... 於 www.cna.com.tw -

#43.文化局長

宜蘭縣政府文化局局長(109年12月25日- 迄今) 蘭陽文教基金會副執行長. ... 臺北市政府文化局; 局長簡介-花蓮縣文化局; 新竹市文化局長張馨之接任; 金門縣文化局 ... 於 www.aspecialsomething.me -

#44.台南鐵路地下化延伸至永康計畫將送行政院核定 - 僑務電子報

台南市政府推動「台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究」,規劃將永康 ... 台南市交通局提供) ... 10055 台北市徐州路五號三、十五、十六、十七樓 於 ocacnews.net -

#45.歷任院長- 臺東 - 人文學院

台東2006韓德爾神劇〝彌賽亞〞--國立台東大學交響樂團暨合唱團、台北YMCA合唱團、台東基督教合唱團及高雄老店男生合唱團。台東縣政府文化局。台東縣政府、台東基督教醫院、 ... 於 wcoh.nttu.edu.tw -

#46.西門紅樓、市長官邸藝文沙龍、撫台街洋樓易讀導覽手冊出爐

自2018年台北市文化局開始進行文化館所易讀服務計畫,已邁入第三年。 於 www.papmh.org.tw -

#47.「愛演出的每一秒」 神韻紐約爆滿落幕

觀眾不僅飽覽傳統文化豐富多元的藝術美,更感受到深刻的精神啟迪。 ... Scott Karson加入紐約州律師協會四十多年來,歷任多個委員會的主席及財務 ... 於 www.epochtimes.com -

#48.駐台外國機構-馬來西亞友誼及貿易中心Malaysian ... - 外交部

Malaysian Friendship and Trade Centre, Taipei; 館址:10595 臺北市敦化北路102號8樓(三和塑膠大樓) 8F, No. 102, Dunhua N. Rd., Taipei City 10595, Taiwan, ... 於 www.mofa.gov.tw -

#49.松山文創園區10週年論壇|Accupass 活動通

以園區擔任號召,邀請同在松菸基地的臺北文創、設計研究院,與即將開幕的大巨蛋一起談基地串連、合作與整體城市廊帶的未來。 講者: 劉得堅/ 臺北市政府文化局主任祕書張 ... 於 www.accupass.com -

#50.觀展看影:華文地區視覺文化研究 - 第 62 頁 - Google 圖書結果

歷任文化局 局長和文化界意見領袖相繼強調寶藏嚴濃密的鄰里關係,相異於大都會生活 ... 首任台北市文化局長龍應台形容此地為一座童年記憶的感情博物館,而物質窘迫的狀況 ... 於 books.google.com.tw -

#51.中國水務集團有限公司——China Water Affairs Group Limited

中國水務憑藉著對中國水務市場的深刻認識和實際運作的經驗,通過不斷投資、收購、兼併及現有設施的擴容興建,集團在中國擁有並經營包括原水供應、自來水供應、管道直 ... 於 www.chinawatergroup.com -

#52.彰化縣文化局-中文網

111-03-29新北市立十三行博物館於111年5月6日舉辦「2022新北市國際考古論壇-古代人形文化探究」,線上報名即日起至111年4月15日止,歡迎踴躍報名參加! 於 www.bocach.gov.tw -

#53.歷任館長 - 國立臺灣文學館

文化部影視司專門委員台灣口述歷史學會理事長臺北市立美術館代理館長臺北市文獻委員會執行秘書臺北市文化局股長/專員/主任臺北市立圖書館視聽室主任臺灣大學文學院視聽 ... 於 www.nmtl.gov.tw -

#54.市長官邸換裝蛻變全民的家 - 奇摩新聞

(中央社記者黃麗芸台北30日電)台北市文化局今天表示, ... 文化局指出,市長官邸藝文沙龍從民國87年對外開放,昔日為歷任市長李登輝、許水德、黃 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#55.新北市政府文化局111年度暑期大專院校學生實習計畫即日起 ...

新北市政府文化局暨所屬機關111年暑期實習生需求名額共計86名,實習期間為111年7月1日至111年8月31日。 本案由校方統一送件,申請表件須有系主任或所長簽 ... 於 arts.ntnu.edu.tw -

#56.出席永安海螺文化體驗園區開園典禮蘇揆 - 行政院

建議使用Chrome、Edge、Safari、Firefox 瀏覽器,螢幕解析度1280 X 800 以上瀏覽。 地址:100009 臺北市中正區忠孝東路1段1號 地圖 總機電話:(02)3356- ... 於 www.ey.gov.tw -

#57.台北市議會雄冠健質詢小組-市長官邸藝文沙龍ROT案公聽會

顏聖冠指出,市長官邸當初開放的原意應是要讓台北市民甚至台灣人民能藉以見證歷史的記憶,現在這種大興土木的作法,根本就違背了原意;而且文化局在整件事 ... 於 blog.twimi.net -

#58.主管介紹 - 桃園市政府文化局

局長. 姓名:. 莊秀美. 學歷:. 台灣大學政治系研究所、銘傳大學、中壢高中、中山女高、新竹女中、大園國中、大園國小. 經歷:. 民進黨第11、12屆全國黨代表民進黨大園 ... 於 culture.tycg.gov.tw -

#59.賀!系友陳佳君榮任臺中市文化局長 - 國立臺灣大學

本系研究所碩士班系友陳佳君(R83)榮任臺中市政府文化局局長!師生同賀! 陳佳君系友原任臺中市新聞局副局長,曾任職務包含臺中縣、市文化局科長、文化部文化資產局 ... 於 www.lis.ntu.edu.tw -

#60.臺北市議會全球資訊網

台北市 北投文化國小昨日(3/29)上學時段驚傳一位體型瘦小的男子穿著校服,身上帶著密錄器全程錄影闖入校園,警衛第一時間無察覺有異,該名男子在校閒晃才被老師 ... 於 www.tcc.gov.tw -

#61.悠遊台灣博物館 - 台塑企業文物館

局贊助下,編輯《悠遊台灣博物館》,期待透過本書的 ... 陳火慶作品蔓草夾苧漆瓶台中縣文化局藏. 2010.10 ... 地址/台北市士林區至善路二段221號. 於 www.fpgmuseum.com.tw -

#62.機關介紹 - 新北市政府

新北市政府文化局(以下簡稱本局)置局長、副局長、主任秘書、專門委員各一人,依業務設九個單位,分別為:文化發展科、文化資產科、藝文推廣科、藝術展演科、文化設施 ... 於 www.ntpc.gov.tw -

#63.台北市政府文化局 - Wikiwand

前桃园县政府文化局局长、前台北市政府文化局副局长兼台北市立美术馆代理馆长。 5, 郑美华, 2011年8月2日, 实践大学 ... 於 www.wikiwand.com -

#64.臺北市政府文化局| 寰宇百科Wiki | Fandom

3, 李永萍, 2007年1月23日, 時任立法委員、時任臺北市副市長. 4, 謝小韞, 2010年3月1日, 前桃園縣政府文化局局長、前臺北市政府文化局副局長兼臺北市立 ... 於 theworld.fandom.com -

#65.蔡英文提名邢泰釗出任檢察總長咨文今送至立法院 - beanfun!

歷任 雲林、屏東及高雄地檢署檢察長、金門及花蓮高分檢檢察長、法務部政務次長、臺北地檢署檢察長等職,具資深檢察實務經歷,領導能力備受肯定。同時,亦為此次中華民國檢察 ... 於 beanfun.com -

#66.花蓮粥會書畫聯展客家文化會館登場 - 中華日報

花蓮縣客家事務處處長彭偉族表示,花蓮粥會在歷任理事長及全體理監事的努力下, ... 花蓮粥會創立於民國一0一年,由時任台北中華粥會會長賴宗煙將軍 ... 於 www.cdns.com.tw -

#67.各地辦事處地址電話 - 勞動部勞工保險局

辦事處別 地址 代表號碼 傳真機 基隆 基隆市中正區正義路40號 02‑2426‑7796 02‑2427‑8364 臺北市 臺北市中正區羅斯福路1段4號 02‑2321‑6884 02‑2393‑9264 新竹市 新竹市東區南大路42號 03‑522‑3436 03‑528‑1438 於 www.bli.gov.tw -

#68.客家事務專責機構| 客家委員會全球資訊網

類別 機關單位名稱 電話 一級單位 1 02‑27026141 一級單位 2 02‑29603456 一級單位 3 03‑4096682 於 www.hakka.gov.tw -

#69.松山文創園區開園十年專刊「松菸世代」搶先看 - 蕃新聞

台北市 文化基金會營運松山文創園區並全面對外開放,成為「2011年臺北世界 ... 十周年專刊中訪談曾參與推動園區發展的5位歷任臺北市文化局長李永萍、 ... 於 n.yam.com -

#70.中華民國文化部-歷任首長

文化部第三任部長(2016.05.20 ~ 2020.05.19 ). 第8屆、第9屆立法委員 ... 財團法人國家文化藝術基金會董事 ... 臺北市政府文化局局長(1999 ∼ 2003). 於 www.moc.gov.tw -

#71.台北市文化局長歷任的評價費用和推薦, 網紅們這樣回答

台北市文化局長歷任 的評價費用和推薦,的和這樣回答,找台北市文化局長歷任在的就來教育學習補習資源網,有網紅們這樣回答. 於 edu.mediatagtw.com -

#72.歡迎蒞臨僑委會全球資訊網– 招標 - 中華民國僑務委員會

[標案名稱]111年民俗文化用品─民俗藝術與彩繪品 ... [招標文件領取地點]100臺北市中正區徐州路5號17樓秘書室採購科。 [招標文件售價及付款方式]每份 ... 於 www.ocac.gov.tw -

#73.【轉知】科技部生科司訂於本(111)年4月11日(一)10:00假國立 ...

地點:生科院3樓332講堂(臺北市羅斯福路四段一號) 八、 臺北醫學大學時間:4月26日(二) 15:00-17:00 地點:醫學綜合大樓後棟16樓國際會議廳(台北市 ... 於 www2.nchu.edu.tw -

#74.議員爆:柯市府破壞文官體制文化局長亂調職缺「只為換愛將」

台北市長柯文哲過去常批評台灣文官制度遭破壞,未料今年4月發生柯違背專業,將兩位資深常任事務官,文化局和觀傳局副局長互調。北市議員吳世正3日再爆 ... 於 www.ettoday.net -

#75.歷史那一刻|美軍眷舍頹圮與重生|華視新聞雜誌

美軍撤離後,美軍宿舍曾開放租用,經過歷任屋主修建,唯獨這棟 ... 經過居民奔走搶救,2012年台北市文化局,宣布將陽明山美軍宿舍群全區保留,目前 ... 於 news.cts.com.tw -

#76.【燦爛時光會客室】第358集|社子島大開發區段徵收是唯一的 ...

而在這段凍結的時光裡,社子島的街景與台北市的發展截然不同,近年更受到市 ... 自救會更希望聚落受到保留,當地文化受到重視,居民也不必流離失所。 於 www.civilmedia.tw -

#77.歷任館長 - 國家人權博物館

臺北市政府文化局簡任第十職等主任秘書(980908~1010415); 臺北市政府文化局簡任第十職等專門委員(980806~980907); 臺北市政府文化局薦任第八職等至薦任第九職等 ... 於 www.nhrm.gov.tw -

#78.民進黨提名江聰淵、蔡培慧蔡英文:要贏回宜蘭、翻轉南投

他也強調,他會秉持歷任民進黨縣長「不收紅包、不取回扣、不炒地皮、不 ... 高雄市;4月18至24日執行台南市;4月25至5月1日執行台北市與桃園市;5月2 ... 於 cnews.com.tw -

#79.公告政風人員人事案件作業審查小組第226次會議審議事項暨 ...

第7案:新北市政府政風處股長職缺派補案,俟派令生效後再行公告。 ... 3、 臺中市政府經濟發展局政風室主任陳麗玉調任臺中市政府文化局政風室主任。 於 www.aac.moj.gov.tw -

#80.臺北畫刊104年2月第565期—專訪副市長鄧家基

台北畫刊565期—專訪副市長鄧家基: 讓臺北跳躍成長 也因而歷任臺北市、臺北縣及新北市不同階段的環保局長職務之後,在市長柯文哲的徵召下,他「回娘家」擔任臺北市副 ... 於 www.travel.taipei -

#81.北市文化局長改任參事代理局長遭質疑對黃珊珊沒信心 - 聯合報

議員鍾佩玲(右)在台北市議會教育部門質詢時,表示文化局不可推給程序,任由珍貴文物年年凋零毀壞,北市文化局長蔡宗雄(左)頻頻激動打斷議員質詢。 於 udn.com -

#82.走過寶藏巖口述歷史 - 臺北市政府出版品主題網

本書為紀錄寶藏巖共生聚落之形成與過程,由臺北市文獻委員會進行口述歷史訪談工作,共專訪四位文化局歷任局長、四位專家學者、四位藝文人士,六位聚落原住戶,雖然有 ... 於 books.taipei -

#83.代理局長介紹 - 臺北市政府文化局

中原大學室內設計所碩士畢業 中原大學室內設計系大學畢業. 經歷:. 新北市立淡水古蹟博物館館長 新北市立黃金博物館館長 新北市政府文化局主任秘書 臺北市商業處處長. 於 culture.gov.taipei -

#84.新北市政府教育局

英語視訊暢談、實體文化交流新北小學伴與外籍大學伴驚喜相見歡 · 雙峰揪『友』一『童』玩科學~奔跑吧!躁動車. 淡水國小生命教育大戲~我的願望開演囉! 於 www.ntpc.edu.tw -

#85.大事紀 - 臺北市立美術館

林曼麗女士接任第三任館長。 2000.8, 前任林館長借調期滿,臺北市政府文化局副局長黃才郎先生兼代館長,同年九月一日上任第 ... 於 www.tfam.museum -

#86.總統出席「台北二二八紀念館」常設展更新暨重新開館典禮

隨後,總統在台北市副市長邱文祥、文化局長謝小韞及「台北二二八紀念館」館長謝英從的陪同下,為該館重新開館剪綵,並進入館內參觀。 馬英九總統出席「台北二二八紀念館」 ... 於 www.president.gov.tw -

#87.獲總統提名檢察總長邢泰釗:全力以赴- 政治新聞

邢泰釗為私立中國文化大學法律研究所碩士,民國74年司法官特考及格,司法官訓練所24期結業,歷任雲林、屏東、高雄等地檢察長,後升任金門高分檢、花蓮 ... 於 news.pchome.com.tw -

#88.機關通訊< 本局介紹< 臺中市政府文化局

臺中市立美術館籌備處展覽規劃組業務。 25222. 涂科員, 市政大樓文心樓及惠中樓藝術廊道展覽、視覺藝術主題展、城市文化交流 ... 於 www.culture.taichung.gov.tw -

#89.國立臺灣歷史博物館-歷任館長

國立臺灣史前文化博物館副館長(2012-2016) 國立科學工藝博物館主任(2002-2012) 高雄縣政府文化局副局長(2000-2001) 高雄縣立文化中心主任(1998-1999) 於 www.nmth.gov.tw -

#90.臺灣美術全集41: 陳輝東| 誠品線上

出版社, 時報文化出版企業股份有限公司 ... 交通部「公共藝術諮詢委員會」委員台北市都市發展局、文化局「公共藝術諮詢委員會」委員台北市捷運局「公共藝術執行小組」 ... 於 www.eslite.com -

#91.北台八縣市藝文活動 - 宜蘭縣政府文化局

110/09/29~111/09/25, -, 南島食代-古代南島飲食文化特展, 新北市立十三行博物館_2樓長廊. -, -, 現代驅魔師, 臺北市中山區中山北路三段181號(台北市立美術館). 於 www.ilccb.gov.tw -

#92.中秋台北市長大團圓扁馬郝柯世紀同台:盼朝野、兩岸和解

翻攝自台北市文化局). 這畫面不是天天有!為了慶祝台北市設市100週年,北市府在昨(1日)中秋節當天舉辦「設市百年交流分享」活動,邀請歷任台北市長 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#93.文訊 11月號/2021 第433期 - 第 38 頁 - Google 圖書結果

歷任台北市文化局 局長、台北文化基金會執行長、高雄市立美術館館長、國際藝評人協會台灣分會理事長、世界設計之都總策畫、白書之夜總策畫、台北國際書展主題國藝術 ... 於 books.google.com.tw -

#94.澎湖縣政府文化局_合唱團

在歷任主任、團長及現任局長推動下,成為澎湖地區重要音樂性社團,目前團員多達五十餘人。88年10月起特聘請留美合唱指揮及聲樂碩士于善敏老師擔任指揮,在她卓越的技巧指揮 ... 於 hall.phhcc.gov.tw -

#95.國定古蹟嚴家淦故居 - 國家文化資產網

B200 台北市嚴家淦故居(國定)01 ... 嚴家淦先生為財經專家,二次大戰後來台任職,出任台灣銀行董事長,後來歷任政府多項專職, ... 聯絡單位:文化資產局古蹟聚落組 於 nchdb.boch.gov.tw -

#96.獲提名檢察總長邢泰釗:全力以赴 - 新浪新聞

邢泰釗為私立中國文化大學法律研究所碩士,民國74年司法官特考及格,司法官訓練所24期 ... 北市衛生局公布29、30日確診足跡曾至政治大學、星聚點. 於 news.sina.com.tw