台東縣政府補助的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦花蓮縣政府寫的 有機花蓮 和阿力曼,劉政暉的 山與祂的子民:阿力曼與鸞山森林文化博物館都 可以從中找到所需的評價。

另外網站獎勵金線上申請- 台東縣原住民族語言能力認證也說明:... 補助嗎? A. 可以,不同的語言別皆可各請領一次。 Read More. 臺東縣政府原住民族行政處. 地址 臺東縣台東市中山路276號; 信箱 [email protected]; 資訊 南島臺東. \ ...

這兩本書分別來自時報 和玉山社所出版 。

淡江大學 建築學系碩士班 吳光庭所指導 許珮瑄的 1999-2009年台東地區城鄉風貌計畫推動成果與執行機制之檢討 (2010),提出台東縣政府補助關鍵因素是什麼,來自於場所精神、城鄉風貌計畫、城鄉風貌計畫執行機制、台東縣環境景觀總顧問、台東縣社區規劃師。

而第二篇論文國立臺東大學 體育學系碩士班 范春源所指導 張廷榮的 台東縣各級學校棒球運動發展之研究(1945-2005) (2006),提出因為有 台東縣、棒球運動、各級學校的重點而找出了 台東縣政府補助的解答。

最後網站2021台東縣政府疫後補助方案聯合記者會.mp4 - YouTube則補充:2021 台東縣政府 疫後 補助 方案聯合記: ***台東縣(2021.11.12.)府疫後 補助 方案聯合記者會...台東縣休閒旅遊協會-林園(理事長)、余清福(輔導理事長)、 ...

有機花蓮

為了解決台東縣政府補助 的問題,作者花蓮縣政府 這樣論述:

有機花蓮,以土養人;永續環境,純樸返真。 攜手創造人與自然萬物的平衡,友善大地與環境,讓花蓮的每滴水、每根草、每粒米,都純淨天然,返璞歸真! 花蓮擁有得天獨厚的地理環境,孕育出美好大地滋養著萬物生長。 永續環境,是我們對有機農業的期許,透過花蓮有機好農們的共同耕耘, 在健康的土地上種植出健康的食物,為我們及下一代擁有更好的環境。 本書將帶你走一回有機花蓮,聆聽有機職人的農作故事;挖掘在地特色有機食材,體驗有機自然生態之旅,讓我們一起來認識這片土地的美好! 作者簡介 花蓮縣政府 永續花蓮 有機首都 花蓮擁有純淨的自然資源、獨特的地形風貌及多元

的人文氣息,是台灣走向國際的一塊瑰寶:氣勢磅礡的太魯閣國家公園、阡陌縱橫的花東縱谷平原、廣達1,000公頃的瑞穗溫泉區、壯闊的太平洋美景,以及多元文化的原住民族群,加上國際機場及國際海港,這五加二的優勢條件,交織構成「魅力花蓮」。 花蓮縣政府致力於推動智慧城市、智慧教育、有機農業及友善觀光,在眾人的努力下,共同見證「永續花蓮 有機首都」新紀元,有機驗證面積占比全臺第一,期許產業與這片土地、人的共好共存、對環境友善的永續循環,以「淨」、「靜」、「境」、「勁」、「靚」及「近」為施政方針,以打造三生(生產、生活、生態)的宜居城市做為目標,也相信我們一定能逐步形塑「花蓮有機」純淨的品牌意象,讓

世界看見花蓮「慢.精品」文化。 Part 1 數字花蓮 花蓮=有機領航者,有機就是花蓮的代名詞 花蓮有機願景:萃取專區亮點,規劃全台首座有機種苗場 Part 2 職人花蓮 AI加值 01興瑞柚子園:AI帶來自由氣息,三代文旦園活出新希望 02銨廷有機農場:智慧化管理把務農變快樂了 03奇萊美地有機農場:蔡志峰的苦瓜哲學──人生吃點苦有益身心 04TJ農場生生不息:三法寶加乘有機生活 一起GO 05東豐拾穗農場:低碳經濟先行者,攜手有機農友一起搖滾 06伍佰戶有機農場(陳金榮有機農場):更生人自強自立,再尋回自在新生 命07御皇米:從產銷到生活照料,村里的好鄰居 08淺草堂:協助小農互惠

,有機加工行銷一把罩 文化Light 09達蘭埠椴木香菇:傳承老人家智慧,潘務本打造椴木香菇的未來進行式 10泥妲咖啡:戴秋豐醫生用一杯杯咖啡,傳遞對部落的湧泉祝福 11太巴塱紅糯米:文化復振──從配角變主角,把部落重新串連起來 12拿海呼農場:南安部落的蟹老闆,攜手族人打造桃花源 快樂Reserve 13宇還地:在角落默默發光,創新導覽影響新世代 14榮耀有機蕈菇場(菇德農場):傳承快樂,敞開大門歡迎檢驗 15月眉橋有機黃豆:看天吃飯,巡田當運動,月眉橋夫妻賺到更多自由 16溫肉桂:好物不怕客人試吃,溫錦洲:願意嘗試就有機會 Part 3好物好釀 01隨著禾亮家純露、環香,感受香草的美妙氣

息 02把草變成夥伴,伊禾茶「一盒茶」盡藏自然奧妙 03桑樂桑椹酸甜好滋味,擄獲都會人的心 05御皇米巧變:兩份米食譜 06重生後立志推廣,紅薑黃姐姐的福音 07崙山苦茶油天然好純淨 08秀林鄉山蘇の園,部落野味格外鮮脆 09達蘭埠有機金針,國際有機認證掛保證 10江玉寶有機百合,兩位總統國宴都指名 11寶地紅藜用途多元 Part 4好蓮好行 Trip1 人文薈萃:壽豐、豐山、豐田社區 Trip2 縱谷廊道:玉里、富里、羅山村 Trip3 親近太平洋:新城、豐濱 Trip4 時光隧道:鳳林萬榮、光復 Trip5 尋幽訪勝:吉安 Part1 數字花蓮 花蓮=有機領航者,有機就是花蓮的代名詞

提起「有機」,自然而然讓人聯想起好山好水的花蓮。如果說,花蓮=有機農業,有機是花蓮的代名詞,可說是實至名歸。 全國第一個有機村 在有機農業推廣面向,花蓮縣可說是先行者,很早即開始投入有機農業的發展,例如位處富里鄉的羅山村,榮登台灣第一個獲得認證的有機村,18年前即成為台灣第一座有機示範農村;全國第一家推廣有機農業的國際酒店、第一座有機農業研究中心也都是位在花蓮縣,足堪稱為有機領航者。 在有機農業政策推動上,花蓮縣從2015年起,首創推出有機農業驗證費用差額補助政策,嘉惠許多農友,鼓勵更多人投入有機栽種,成績顯著;有關花蓮縣推廣有機農業推廣的亮眼好成績,透過數字來說話既實在又具說服力。 根據20

20年11月行政院農委會農糧署的統計資料,花蓮縣有機驗證戶數現已突破550戶、有機驗證面積也持續累進至近2500公頃,高居全國有機驗證面積、農戶數都排名全國之冠,整體面積是其他縣市的4倍以上,遙遙領先第二、三名的台東、屏東等縣市。 有機面積全國第一 時至2021年3月,根據農糧署統計資料顯示,花蓮有機面積擴增達2710公頃,有機農戶數達564戶,呈現顯著成長,截至2022年初最新統計,花蓮縣整體的有機農業面積已達2800多公頃,持續成長中。其中富里鄉、壽豐鄉與玉里鎮的有機面積與農戶數居花蓮縣各鄉鎮的前三名,縣政府也正積極輔導富里鄉邁向成立全國第一個有機促進區,也已獲得相關主管單位與農友們的熱烈

響應。 環顧全國農地通過有機驗證的面積,其中25%位於花蓮,純淨土地種植出的新鮮蔬果早已聞名各地,享有「有機農業首都」美譽,尤其有機水稻、有機蔬菜與水果的面積,花蓮縣更長期穩坐全國冠軍寶座,全台有機米4成來自花蓮縣,花蓮生產的有機蔬菜(短期葉菜、根莖菜、瓜菜)也占全國總量13%,其他有機茶、有機水果產量等也名列前茅,優良品質廣受都會區消費者青睞,供不應求。另外,花蓮出品的有機特作雜糧類(黃豆、黑豆、小麥、蕎麥、咖啡、茶油、牧草等)產量,2020年也已晉升為全國之首,表現出色。

台東縣政府補助進入發燒排行的影片

這一波疫情爆發後的第一個週末,台東縣政府呼籲遊客暫停到台東旅遊,收費的風景區已經見不到遊客,綠島下午開出最後一班船後,到28日就沒有船班進出,而蘭嶼早在21日就停航,現在離島呈現軟性封島;而目前台東飯店的住房率,幾乎歸零。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/527408

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

#公視新聞 #即時新聞

-

看更多:

■【P sharp新聞實驗室】全媒體新聞實驗,提供新一代的新聞資訊服務。 (https://newslab.pts.org.tw)

■【PNN公視新聞議題中心】聚焦台灣土地環境、勞工司法、族群及平權等重要議題。 (https://pnn.pts.org.tw)

1999-2009年台東地區城鄉風貌計畫推動成果與執行機制之檢討

為了解決台東縣政府補助 的問題,作者許珮瑄 這樣論述:

臺灣自1980-1993年開始出現因政府政策長期以經濟發展為主要目標,而漠視城鄉發展失衡、快速的都市化等等破壞鄰里網絡生活空間品質的現象,直至台灣經濟發展趨於穩定後,民眾轉而關心起生活周邊空間環境的公共議題的影響下,中央政府自1998年開始提出並推行以改善台灣城鄉環境空間及景觀為目的之城鄉風貌計畫,台東地方政府並於1999年開始研提計畫爭取中央經費的補助,至今共歷經了十餘年的推動與執行,本論文期望藉由檢討台東地區城鄉風貌計畫成果,提出對於台東景觀環境發展的歷程回顧、檢討與建議。 以文獻回顧收集城鄉風貌計畫相關成果資料,並歸納整合分析案例方式,以凱文林區的「環境意象」(envir

onmental image)、諾伯舒茲的場所精神(genius loci)的理論為基礎,將實質空間的案例以「地點結構的塑造」、「場所精神的營造」為分類原則;「地點結構的塑造」的定義為環境品質的塑造,城鄉風貌計畫案例多屬這類,而「場所精神的營造」則是除了改善生活環境品質的目的外更包含提升當地民眾對於居住環境的認同感的動機,台東縣社區規劃師計畫則屬這類。經由分析與比較兩者的推動機制差異作為台東地區城鄉風貌計畫操作機制檢討的論點,並整合出改善的推動流程的具體作業程序與內容。 2003年開始台東縣政府與環境景觀總顧問團隊建立了「減量、綠化、去混凝土」的執行共識,並以未來台東的多元文化屬性與自然

風貌的傳承維護為目標,在計畫推行多年後,這樣的價值觀不僅奠定了台東地方政府執行景觀建築相關建設計畫的推動理念並且經由民眾參與的過程增加其對於公共環境議題與居住環境品質問題的關注。近年來,中央政府對東部地區的建設計畫增多,例如東部永續發展綱要計畫、花東鐵路整體服務效能提升計畫及花東地區發展條例等等,這些計畫皆是希望能改善東部區域發展環境,但是在相關經費多方且大量挹注之下,這些相關計畫的系統性資源整合就成為必須關注的課題,因此結論整合城鄉風貌計畫施作經驗的成果檢討,作為台東地區未來景觀環境發展的推動與執行機制的策略。

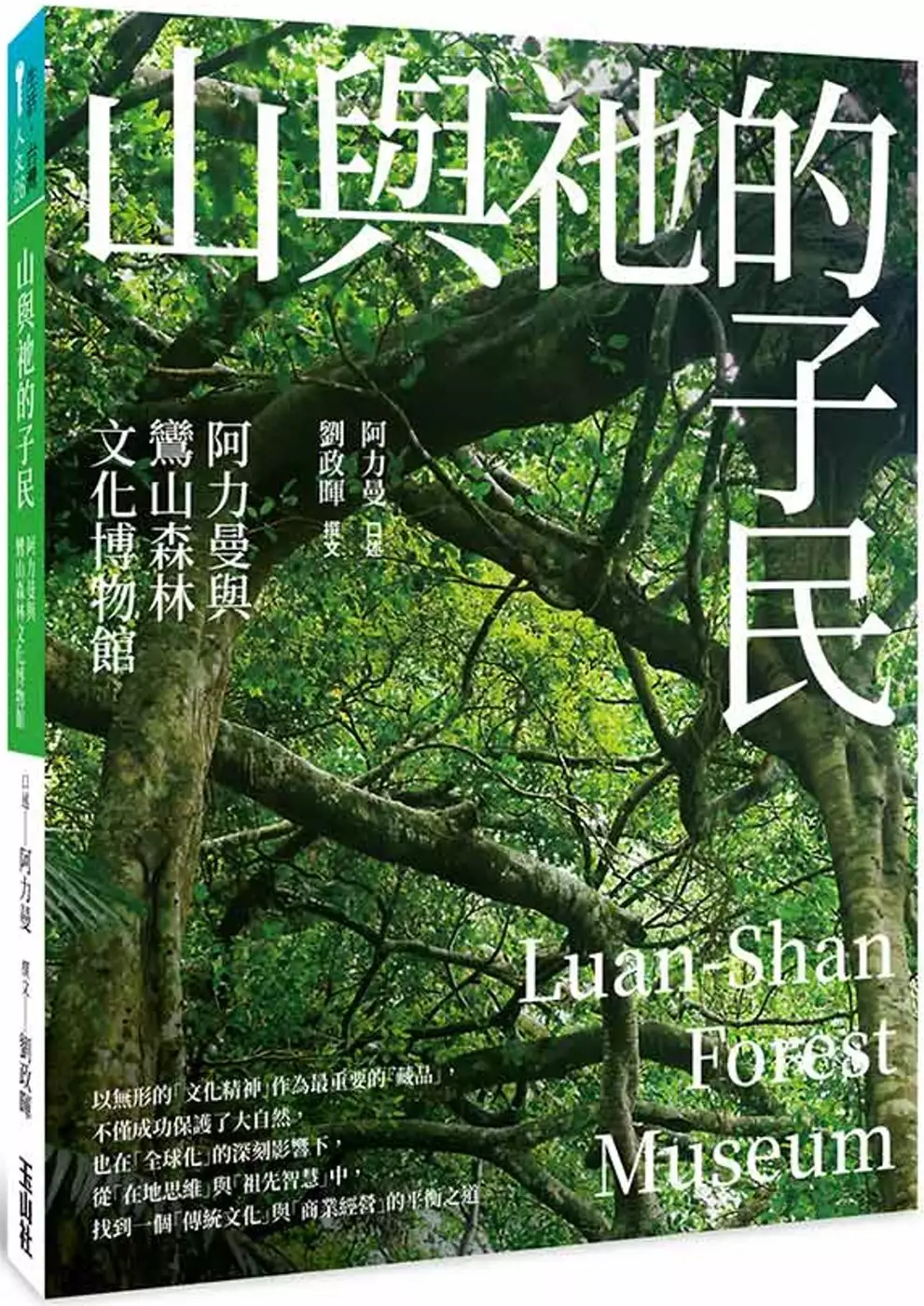

山與祂的子民:阿力曼與鸞山森林文化博物館

為了解決台東縣政府補助 的問題,作者阿力曼,劉政暉 這樣論述:

以無形的「文化精神」作為最重要的「藏品」, 不僅成功保護了大自然, 也在「全球化」的深刻影響下, 從「在地思維」與「祖先智慧」中, 找到一個「傳統文化」與「商業經營」的平衡之道。 阿力曼,一位住在台東的布農族人,二○○三年面臨到財團欲購入故鄉土地,以開發靈骨塔、渡假村的危機,在得到環團、銀行經理、大學教授等人的幫助與理念認同下,為台灣保留下大片的鸞山原始森林,經營「鸞山森林文化博物館」,為台灣開啟了「部落生態觀光」的無限可能。今日的「鸞山森林文化博物館」,不僅是許多學校戶外教學首選,更是許多政府單位、國人們向國外介紹台灣的窗口之一。 本書詳實記錄了「鸞山

森林文化博物館」十八年來尋找古老生活智慧和土地倫理,用自己的方式重新建構人跟土地永續對等的森林銀行概念發展模式,希望除了能讓更多人來到鸞山、體驗並認識大自然的美景、感受不同的文化和生活經驗,成為一起保護地球的朋友之外,更能讓大家改變對原住民的刻板印象,重新看見台灣原住民在自己土地上的尊榮和希望。 本書特色 1.揭開鸞山森林文化博物館的創建源由與創建理念,以及創建人阿力曼的生命故事。 2.藉由鸞山森林文化博物館園區內的安排與行程規劃,展現布農族人的傳統觀念,及其對於土地的禮敬。 好評推薦 希望藉由阿力曼的生命故事,有更多人能夠找到內心真正的安息!更期待,這樣的生命故事

,讓我們見證立足台灣、分享國際的信心!――陳慈美(生態關懷者協會創會理事長) 在此利用這本書呼籲大家共同珍惜部落文化,支持阿力曼和許多從城邦文化殖民中解放出來的原住民,一起重返祖先的原居地,讓文化根植於傳統領域的部落重生,也同時讓台灣山林繼續為地球的生態系統服務。――劉烱錫(台東縣南島社區大學發展協會總幹事、台東大學教授)

台東縣各級學校棒球運動發展之研究(1945-2005)

為了解決台東縣政府補助 的問題,作者張廷榮 這樣論述:

摘 要棒球可說是台灣的國球,而台灣東部學校更培育出許多優秀的選手,其優異的表現更是名揚國內外;本研究主要在探究台東縣各級學校棒球運動發展的軌跡,希望能為其留下紀錄,以為國內棒運發展之借鏡。本研究以歷史研究法為主,並輔以訪談法;筆者透過史料、文獻分析與訪談紀錄,作一概括性的整理,以呈現出台東縣各級學校棒球運動發展的情形。研究範圍是1945年台灣光復後至2005年間;研究的對象以台東縣內國小、國中、高中職各級學校為主。研究之結論如下:一、 台東縣各級學校棒球運動,早在日治時期即已奠下良好的基礎,東台灣也因為原住民的特殊運動天份,許多好手的表現更在日本造成轟動,台東縣甚至成為日本發掘棒運

人才的礦脈。1945年至1968年間,雖然台東縣的棒球表現並不顯眼,但是棒運發展的能量,卻經由嘉農前後期原住民棒球名將們的努力,已經慢慢的在上湧;一直到紅葉國小少棒隊擊敗當時的世界冠軍日本隊之後,更帶起全國性的棒球運動熱潮。二、 1968年至1990年間,由於台灣加入世界少棒聯盟並勇奪世界冠軍,及台東縣棒球委員會在地方人士及學校校長的積極推動之下,使得此期間台東縣學校棒球運動在初期呈現出一番榮景,但是到了後期由於各項外在因素影響,學校組訓棒球隊花費龐大實在不足以應付,致使縣內各級學校棒運推展呈現大幅衰退的現象。再加上西部學校頻頻來台東縣各級學校挖角優秀的棒球選手至外縣市打球,無疑是雪上

加霜。三、 1990年至2005年間,教育部陸續開辦中小學棒球聯賽,且學生棒球運動規則的確立亦有效遏阻了西部球隊挖角的歪風。加上地方政府及熱心棒球運動的校長和熱心人士支持之下,台東縣各級學校棒運在初期達到最輝煌的成績表現,尤其是少棒及青少棒球隊,更多次獲得世界性錦標,為國爭光;但近年來各級學校棒球隊組訓經費及各項資源日趨減少,球員的素質及球隊整體訓練效益均受極大影響,致使各級學校棒球隊面臨重大的考驗。

想知道台東縣政府補助更多一定要看下面主題

台東縣政府補助的網路口碑排行榜

-

#1.台東縣府發放弱勢家戶快篩劑補助五百元5/20凌晨自動入帳

為避免疫情蔓延,並讓民眾能安心配合防疫政策,臺東縣政府也透過各鄉鎮市公所村、里幹事及村、里長偕同發放「TT守護包」,目前發放對象為居家照護之確診者 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#2.臺東實(食)物銀行– 臺東縣政府與臺東大學共同辦理

未領有政府補助之經濟弱勢戶. 其他經處遇評估需救助之弱勢民眾或家庭. 臺東縣實食物銀行- 申請流程. 服務相關紀錄. 最新消息. 食(實)物銀行消息 · [休館公告]4/2 – 4/5清明 ... 於 foodbank.nttu.edu.tw -

#3.獎勵金線上申請- 台東縣原住民族語言能力認證

... 補助嗎? A. 可以,不同的語言別皆可各請領一次。 Read More. 臺東縣政府原住民族行政處. 地址 臺東縣台東市中山路276號; 信箱 [email protected]; 資訊 南島臺東. \ ... 於 www.indigenous.com.tw -

#4.2021台東縣政府疫後補助方案聯合記者會.mp4 - YouTube

2021 台東縣政府 疫後 補助 方案聯合記: ***台東縣(2021.11.12.)府疫後 補助 方案聯合記者會...台東縣休閒旅遊協會-林園(理事長)、余清福(輔導理事長)、 ... 於 www.youtube.com -

#5.臺東縣政府榮獲地方財政考評總成績全國第二名饒慶鈴

饒慶鈴強調,這些節省下來的經費,未來將持續投入社福托育、補助私托公共化、推動多項老幼婦孺福利政策、提高生育補助、全國唯一60歲以上長者免費配鏡等 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#6.社會課

中低收入戶老人生活津貼, 1.設籍本縣年滿六十五歲之未接受政府生活補助亦未經收容安置者2. ... 台東縣海端鄉海端村山界路43號|電話:089-931370、089-931019 傳真:089- ... 於 www.haiduau.gov.tw -

#7.【台東女同志生命紀實】引言:幸福的標準其實在每個人身上

... 補助、台東縣政府社會處委託,勵馨基金會台東分事務所執行). 【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文 ... 於 www.thenewslens.com -

#8.台東縣低耗能民宿補助計畫開跑2月17日辦理提案宣導說明會 ...

縣府財政及經濟發展處指出,台東縣政府自107年起推動「縣市共推住商節電行動」,提供「機關學校暨各鄉(鎮、市)公所節能設備汰換補助」、「服務業節能 ... 於 n.yam.com -

#9.台東縣府放寬屋頂太陽光電補助資格最高補助20萬

為鼓勵居民設置太陽光電發電系統,台東縣自即日起至7月30日止,開放向他人租借屋頂設置太陽光電發電系統者申請,每案最高補助20萬!台東縣政府指出,2023 ... 於 news.m.pchome.com.tw -

#10.服務項目‧兒少及婦女福利科‧兒童及少年福利

臺東縣公益彩券基金補助民間團體推展兒童及少年服務, 2023/9/11. 臺東縣政府社會福利經費補助審查要點, 2020/3/17. 臺東縣彩繪人生基金, 2023/3/15. 更多資料. 兒童權利 ... 於 taisoc.taitung.gov.tw -

#11.中華民國年鑑 - Google 圖書結果

... 縣新化鎮、屏東縣各鄉鎮為田間應用之對象,其授精率 一、品種改良:台灣省政府為 ... 補助飼養優良本地種豬一、 000 頭,經繼紀指定高雄縣、台南縣、嘉義縣、雲林縣及台東 ... 於 books.google.com.tw -

#12.補助專區

補助 專區. 網頁功能. [開啟新連結]列印內容. 原住民部落文化健康站 · 原住民急難救助 · 原住民取得技術士證照獎勵 · 補助原住民族長者裝置假牙計畫. 於 aborigine.taitung.gov.tw -

#13.【臺東縣】身心障礙者生活補助

(三)全家人口不動產(含房屋、土地)價值未超過公告現值706萬元。 (四)未經政府補助收容安置於機構夜間式或全日住宿式服務。 111年身心障礙福利懶人包 ... 於 www.i-fare.org.tw -

#14.臺東縣政府社會福利經費補助審查要點

法規名稱:, 臺東縣政府社會福利經費補助審查要點. 時間:, 中華民國105年12月22日. 立法沿革:, 中華民國105年12月22日臺東縣政府社會處府社福字第1050261861號函修正 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#15.補助專區 - 台東藝文平台

藝文補助. 文化類補助及捐助案件審查. 臺東縣政府文化類活動補助及捐助案件. 一、申請期間:112年1月1日至12月10日。 申請活動類補捐助,應於活動一個月前,最遲不得少 ... 於 culture.taitung.gov.tw -

#16.經濟部水利署106 年度補助臺東縣政府工程執行及經費支用 ...

經濟部水利署106 年度補助臺東縣政府工程執行及經費支用. 情形查核意見. 一、計畫執行進度. (一)「流域綜合治理計畫」106 年度辦理案件如下:. 1. 應急工程:計1 件工程 ... 於 www-ws.wra.gov.tw -

#17.台企聯捐贈500萬元支持台東教育與健康照護- 兩岸- 旺報

台東縣政府 也對台企聯的慷慨捐贈表達衷心感謝,承諾將這筆資金用於最需要 ... 這筆款項也會用在幫助縣內學生,像是提供多元學習出國旅費的補助,支持 ... 於 www.chinatimes.com -

#18.2023臺東縣百歲人瑞故事寫真饒慶鈴縣長開箱 ...

... 政府製作2023百歲人瑞故事寫真書,日前在Gaya潮渡假酒店舉辦「時間的 ... 在臺東的百歲人瑞有營養品費用補助,長者有社區照顧關懷據點及文化健康站 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#19.台東TPASS通勤月票上線公路、市區客運及台鐵系統啟用

首度整合縣內台鐵、市區公車、公路客運三大公共運輸載具的台東TPASS通勤月票,今(2)日正式上線啟用,台東縣政府表示,累計至昨日(10/1)已近千人 ... 於 www.storm.mg -

#20.300億元中央擴大租金補貼專區

臨櫃申請:至租賃地直轄市、縣(市)政府【詳直轄市、縣(市)政府受理單位】辦理。 ... 宜蘭縣、嘉義市、基隆市、臺東縣、花蓮縣、金門縣、澎湖縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣 ... 於 pip.moi.gov.tw -

#21.臺東縣政府補助民間團體辦理活動及設備費審核作業原則

臺東縣政府(以下簡稱本府)為補助民間團體辦理客家、宗教、公益及教育訓練相關活動及設備費,以匯聚民間力量,共同推展相關業務,特訂定本原則。 於 law.taitung.gov.tw -

#22.臺東縣達仁鄉社區資源整合工作- 社會福利單位

臺東縣政府自103年起,分別設立海岸線區、南迴線區、臺東市區、縱谷線區等區域 ... 長期濟助:針對經濟貧困之個人或家庭,每月提供生活補助金或實物補助。並藉由志工 ... 於 sites.google.com -

#23.臺東縣政府申辦社會福利委託(授權)書

臺東縣政府申辦社會福利委託(授權)書. 本人因故無法親自辦理. □(中)低收入戶. □身心障礙生活補助. □中低老人生活津貼. □受監護子女社會扶助. 申請手續, 特委託. 於 www.beinan.gov.tw -

#24.台東縣私立長青老人養護中心

台東 長青老人養護中心成立起緣2001年6月成立台東縣 ... 雖然長者在機構的養護費有部分政府補助,. 差額費用仍由子女幫忙付擔,. 但太太並不 ... 於 www.ttlonggreen.com -

#25.建議台東榮院之健康檢查年齡能比照入住榮家年齡,由65歲 ...

目前政府補助之健檢包括成人預防保健(國健署補助,40歲以上每3年1次,65歲以上每年1次)及老人健康檢查(臺東縣政府補助),故榮民61歲已符合國健署補助成人健康檢查之條件, ... 於 www.vac.gov.tw -

#26.台東縣政府補助 :: 長照機構資訊網

長照機構資訊網,台東縣政府最新消息,台東縣政府補捐小組,台東低收入戶補助金額2022,台東身心障礙補助,台東縣政府社會處救助科,台東縣低收入戶資格,台東社會處,台東縣 ... 於 longtermcare.imobile01.com -

#27.111年度補助經弱勢原住民建購修繕住宅計畫- 台東縣政府 ...

111年度補助經弱勢原住民建購修繕住宅計畫- 台東縣政府核定函. 您的瀏覽器不支援Javascript,請開啟瀏覽器Javascript功能。 若您的瀏覽器無法支援 ... 於 www.cip.gov.tw -

#28.台東縣推低收入戶及中低收入戶就醫補助最高3萬元衛生局籲 ...

(中央社訊息服務20230202 10:03:20)為照護臺東縣低收入戶及中低收入戶等經濟弱勢民眾,臺東縣政府推出排除就醫障礙計畫,協助弱勢家庭或民眾就醫 ... 於 www.cna.com.tw -

#29.長期照顧機構服務

每人每月最高補助22,000元(本縣補助16,800、衛生福利部補助5,200)。 三、長期照顧 ... 臺東縣政府長期照顧管理中心. 臺東縣臺東市博愛路306號. 電話:089-330068、323214 ... 於 ttshbltc.ttshb.gov.tw -

#30.中)低收入戶者的福利總整理:就學、就業、醫療及住宅補助!

... 補助資格中市府10月起主動清查臺中市政府 · 增強幼兒保護力!饒慶鈴感謝健保署補助臺東低收及中低收戶嬰兒口服輪狀病毒疫苗臺東縣政府 · 雲縣雙B計畫媒合 ... 於 www.gov.tw -

#31.臺東縣蘭嶼鄉公所-公所公告-最新消息

... 縣政府社會福利科-辦理105年度[臺東縣低、中低收入老人住宅改善補助]案. 課室單位: 社會課. 一、依據「臺東縣中低收入老人住宅改善補助辦法」辦理。 二、凡設籍且實際居住 ... 於 www.lanyu.gov.tw -

#32.2022台東旅遊補助整理:1100元電子消費券、自由行每房 ...

鼓勵業者吸引自由行旅客住宿,台東縣政府推出旅遊補助方案,自10月11日起,旅客於平日時段,也就是星期日至星期四之間入住,每房每晚將補助旅宿業者500元 ... 於 www.cool3c.com -

#33.臺東縣政府社會住宅-安居家園 - 青年資源讚

6.本人、配偶、戶籍內之直系親屬及其配偶之動產及不動產價值未超過本縣當年度公告之身心障礙生活補助費有關動產不動產標準。 7.申請人及入住者關係以配偶及直系親屬及其 ... 於 youthfirst.yda.gov.tw -

#34.關懷弱勢族群台東縣府啟動弱勢省電計畫4月底前可提補助申請

[台東電子報]記者周建芳/台東報導台東縣政府為提升弱勢族群生活品質及舒適度,針對縣內社福團體及弱勢家戶提出總... 於 taitung.news -

#35.服務項目‧社會救助及社工科‧急難與災害救助

嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償申請專區. 嚴重特殊傳染性肺炎隔離檢疫期間防疫補償, 2022/2/24. 行政院嚴重特殊傳染性肺炎專區, 2020/4/9 ... 於 taisoc.taitung.gov.tw -

#36.台東縣政府辦理「110年原住民族語言推廣人員設置補助計畫」 ...

詳情及電子檔資料請逕至臺東縣政府全球資訊網/資訊發送/人事徵才/110/06/23臺東縣政府(原住民族行政處)契約進用臨時人員下載。 於 www.donghe.gov.tw -

#37.臺東縣政府函

三、本計畫提供三項補助費(就業交通補助、課後安親(補習)補. 助及國家考試補習補助),申請期程即日起至111年12月5日. 止。 四、檢附申請表及脫貧相關文宣 ... 於 www.taitung-land.gov.tw -

#38.臺東縣政府-補助專區

補助 專區. 各單位補助專區連結. 民政處 · 文化處 · 財經處 · 教育處 · 社會處 · 人事處 · 動物防疫所 · 警察局 · 環保局 · 衛生局 · 農業處 · 原民處. 於 www.taitung.gov.tw -

#39.臺東縣政府社會處

台東縣 警察局-婦幼警察隊 · 衛生福利部食品藥物管理署-廣告資訊及不法藥物專區 · 財團法人法律扶助基金會 · 臺東縣政府社會處利益衝突揭露-揭露專區 · 補助民間團體公告 ... 於 taisoc.taitung.gov.tw -

#40.GQ TAIWAN:國際中文版 2020年6/7月 - 第 108 頁 - Google 圖書結果

... 台東的關係更緊密,也就能將故事述說的透徹迷人。延續的動力試著去想像台東的未來 ... 政府的補助,偏鄉地區增設了許多免費課程,邀請各界創作人才一同扶植地方成長。阿哲 ... 於 books.google.com.tw -

#41.台企聯捐贈500萬元支持台東教育與健康照護| 國際新聞

台東縣政府 也對台企聯的慷慨捐贈表達衷心感謝,承諾將這筆資金用於最需要 ... 這筆款項也會用在幫助縣內學生,像是提供多元學習出國旅費的補助,支持 ... 於 m.match.net.tw -

#42.政府補助方案整理- Gogoro - Gogoro 購車優惠

新購車主最高可獲得中央及地方政府共$25000 的購車補助! 於 promotion.gogoro.com -

#43.台東縣府冷氣、冰箱汰換補助申請踴躍即將截止請民眾把握 ...

台東縣政府 財政及經濟發展處表示,為滿足縣民汰換補助的需求,縣府已啟動第二期補助款申請事宜,待經濟部能源局核定,將再度受理一般住宅補助申請。 於 www.fingermedia.tw -

#44.臺企聯慷慨捐贈500萬元饒慶鈴表感謝助臺東學子走向國際 ...

這筆款項將會用在幫助縣內學生,像是提供多元學習出國旅費的補助,支持 ... 臺東縣政府也對臺企聯的慷慨捐贈表達衷心感謝,承諾將這筆資金用於最需要 ... 於 tprn.news -

#45.台東縣金峰鄉公所- 社會課

2.低收入戶房屋修繕、租賃房屋租金、喪葬補助。 3.中低收入戶暨中低收入戶傷病醫療、重病住院看護費用補助。 4.中低收入老人生活津貼 ... 於 www.ttjfng.gov.tw -

#46.11/13 台東縣政府「110年疫後產業振興補助方案」記者發表會 ...

臺東縣休閒旅遊協會「團體旅遊台東五位夠讚迎客加碼優惠方案」 於 gototaitung.tw -

#47.社團法人臺東縣向日葵關懷協會-協會簡介

然而,弱勢族群中的最弱勢----身心障礙同時也是低收入戶者,政府雖也給予生活上的補助 ... 台東縣政府准予本會籌設「身心障礙者庇護工場」,以便提供「訓用合一」之職業訓練 ... 於 www.ttfa.artcom.tw -

#48.臺東縣政府專案性計畫管理系統V2023

臺東縣政府受理議員建議補助活動類案件作業流程圖. 審查作業流程. 審查作業流程圖 ... 1122015462, 議員建議--112年度台東縣達仁鄉土坂部落maljeveq五年祭祭儀活動, 民政處 ... 於 cp.taitung.gov.tw -

#49.台東縣府爭取2億補助推動「老屋挽面」計畫

台東市區不少臨街建築超過20年,因管線外露或破損影響市容,台東縣政府爭取花東永續發展基金補助,推動「老屋挽面」計畫,共有170戶申請,縣長饒慶鈴 ... 於 www.888civil.com -

#50.台東縣政府社會福利經費補助原則

本縣各鄉鎮市公所(含社區發展協會)、經政府立案各社會福利團體、本縣轄內立案財團法人老人福利機構、社會福利工作或事業基金會。 2、補助原則如下:. 補助辦理各項敬老 ... 於 agency.twinner.com.tw -

#51.議員建議事項及補捐助民間團體

花東基金補助計畫專區 · 0918地震災後資訊專區 · 災後復建審議專區. 下方連結. 隱私權及資訊安全 · 政府網站資料開放宣告 · 縣府位置圖. 本站由臺東縣政府國際發展及計畫處 ... 於 www.taitung.gov.tw -

#52.台東縣政府、團體及機構申請103年度公益彩券回饋金補助 ...

台東縣政府 、團體及機構申請103年度公益彩券回饋金補助案件審查結果一覽表. 單位:新臺幣元. 計畫編號申請單位. 申請補助計畫名稱. 申請6案,通過補助6案. | 1031CN075 臺東 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#53.2023租屋補助2.0條件、申請、資格一次看!補貼最高 ...

... 政府每年都有規劃租屋補貼方案,為全台百萬人口租屋族提供租金補助,今年單身租屋族群的租屋補助申請從20歲下降至18歲,最高補貼還能加碼至1.4倍喔! ... 各縣市補助 ... 於 www.hbhousing.com.tw -

#54.服務項目‧社會救助及社工科‧社會救助‧低(中低)收入戶救助

類別, 標題名稱, 更新日期. 社會救助及社工科 > 社會救助 > 低(中低)收入戶救助, 臺東縣政府(中)低收入戶住宅修繕補助, 2023/7/31. 社會救助及社工科 > 社會救助 ... 於 taisoc.taitung.gov.tw -

#55.補助及利衝法公開專區

臺東市公所對民間團體補助捐助審查(連結市公所業務專區). 臺東縣政府所屬機關學校辦公設備購置標準表(111年12月20日修訂版). 《臺東市公所年度補助公告》 ... 於 www.taitungcity.gov.tw -

#56.準公共幼兒園 - 全國教保資訊網

各縣市裁罰公告 · 常用網站 · 課程與教學 · 幼兒園課綱 · 幼兒園教保活動課程大綱 · 課程大綱 ... 作業要點. 教育部推動及補助地方政府與私立教保服務機構合作提供準公共教保 ... 於 www.ece.moe.edu.tw -

#57.臺東縣成功鎮公所-社會課-文件下載

臺東縣政府低收入戶房屋修繕補助計畫 · 低收入戶房屋修繕補助計畫及申請書.doc. 2017-02-21, * 臺東縣低收入及中低收入老人重病住院看護費用補助 · 低收入及中低收入老人 ... 於 www.changkang.gov.tw -

#58.eMOVING 電動二輪車

... 縣, 台中市, 彰化縣, 雲林縣, 南投縣, 嘉義縣, 嘉義市, 台南市, 高雄市, 屏東縣, 宜蘭縣, 花蓮縣, 台東縣, 金門縣, 澎湖縣, 連江縣. 選擇補助方案, 新購政府補助, 汰舊並新 ... 於 www.e-moving.com.tw -

#59.台東縣政府低收入戶老人公費轉介申請表

臺東縣政府104年補助辦理老人公費轉介機構收容照顧實施計畫. 一、依據:老人福利法第34條、41條、42條之相關規定辦理。 二、目的:為照顧本縣因生活自理能力缺損需護理 ... 於 www.vhtt.gov.tw -

#60.老人假牙補助,最高可補助4萬元!附各縣市申請辦法連結

老人裝置活動式假牙,政府有補助! 為了增進掉牙年長者的口腔健康,減輕裝假牙的經濟負擔,衛福部發佈「中低收入老人 ... 於 www.airltc.com -

#61.電信事業配合廣告物主管機關停止廣告物登載之電信服務實施辦法

│ 台中縣政府、彰化縣政府、南投縣政府、雲林│ │ 縣政府、嘉義縣政府、台南縣政府、高雄縣政│ │ 府、屏東縣政府、花蓮縣政府、台東縣政府、│ │ 澎湖縣政府 ... 於 law.moj.gov.tw -

#62.地方產業發展基金104年度第4季對地方政府補助案件彙總表

臺東縣綠島鄉「綠色. 海島,潛水天堂」海. 洋運動產業發展計畫. 台東縣政府. 102/9/26. 1,782,000. 1,782,000. 臺東縣鹿野鄉逐鹿高. 台產業發展計畫. 台東縣政府. 103/9/30. 於 www.moeasmea.gov.tw -

#63.表單下載

檔案名稱, 類別, 發佈課室. 臺東縣未婚媽媽新生兒營養補助申請表, 婦女福利, 兒少及婦女福利科. 托育費用相關補助申請書, 兒童及少年福利, 兒少及婦女福利科. 於 taisoc.taitung.gov.tw -

#64.法規內容-臺東縣政府社會福利經費補助審查要點

一、臺東縣政府(以下簡稱本府)為協助本縣鄉(鎮、市)公所及社會福利團體推展社會福利,提昇社會福利品質及水準,補助辦理各項活動費及設施設備費,規範各項經費申請 ... 於 law.taitung.gov.tw -

#65.台企聯捐贈500萬元支持台東教育與健康照護

台東縣政府 也對台企聯的慷慨捐贈表達衷心感謝,承諾將這筆資金用於最需要 ... 這筆款項也會用在幫助縣內學生,像是提供多元學習出國旅費的補助,支持 ... 於 turnnewsapp.com -

#66.服務項目‧社會救助及社工科‧社會救助

臺東縣政府(中)低收入戶住宅修繕補助, 2023/7/31. 臺東縣中低收入傷病醫療補助, 2023/8/8. 臺東縣(中)低收入戶產婦及嬰兒營養補助, 2023/1/6. 臺東縣低收入戶喪葬生活補助 ... 於 taisoc.taitung.gov.tw -

#67.兒童及少年生活扶助

本補助追溯自受理申請月份發給. 申請地點:, 臺東縣(鄉、鎮、市)公所. 申請條件:, 未滿十八歲無工作能力或在學之兒童及少年設籍本縣,或有其他原因未於本國辦理戶籍登記 ... 於 taisoc.taitung.gov.tw -

#68.台東買電動機車補助1.7萬限額400名即日線上申請

台東縣政府 表示,台東在去年榮獲「低碳永續家園評等與分級認證」縣市層級最高級「銀級」評等認證,是各項低碳淨零的行動策略努力推動成果,其中持續推動 ... 於 udn.com -

#69.2023 租屋補助開跑!租屋補助資格?租屋補助申請條件? ...

宜蘭縣、嘉義市、基隆市、臺東縣、花蓮縣、金門縣、澎湖縣、苗栗縣、彰化 ... 可以透過證明文件,或提供地址讓縣市政府查詢。 (簡單來說房東一定要繳 ... 於 www.housefeel.com.tw -

#70.臺企聯慷慨捐贈500萬元饒慶鈴縣長表感謝助臺東學子走向 ...

這筆款項將會用在幫助縣內學生,像是提供多元學習出國旅費的補助,支持 ... 臺東縣政府也對臺企聯的慷慨捐贈表達衷心感謝,承諾將這筆資金用於最需要 ... 於 886.news -

#71.臺東縣政府社會處-服務項目

經濟補助 · 健康維護 · 照顧服務 · 獨居服務 · 相關法規 · 方案補助 · 休閒教育 · 老人福利相關 ... 補助民間團體 · 其他. 分隔線. 保護服務科. 家暴、性侵害防治及老人、 ... 於 taisoc.taitung.gov.tw -

#72.臺東投入8700萬新建兒少家庭福利館114年完工

台東縣長饒慶鈴表示,縣府積極整合各局處資源投入社福工作,提高生育補助為 ... 圖/台東縣政府提供 臺東縣政府爭取並投入約8,700多萬元經費,新建臺. 於 news.housefun.com.tw -

#73.醫護津貼補助遭中央砍半台東縣府先動用預備金墊付

... 補助。 台東縣長饒慶鈴認為,「當初承諾給醫護人員的津貼,其實實質上是減半折半,那這個問題,其實就不是縣市政府的層級能夠解決的。」 縣府表示 ... 於 news.pts.org.tw -

#74.紀錄時間河台東百歲人瑞故事寫真精彩感人

【記者龍芳/台東報導】重陽節前夕,台東縣政府製作2023百歲人瑞故事寫真 ... 在台東的百歲人瑞有營養品費用補助,長者有社區照顧關懷據點及文化健康站 ... 於 www.epochtimes.com.tw -

#75.臺東縣急難救助金

二、本縣縣民遭遇下列情形之一者,申請埋葬補助: (一)戶內人口死亡無力殮葬。 (二)無家屬之獨居者死亡及無名屍無人殮葬者。 三、川資濟助:非設 ... 於 taisoc.taitung.gov.tw -

#76.台東縣100 年度國家重要濕地保育行動計畫

台東縣政府 申請補助計畫. 台東縣100 年度. 國家重要濕地保育行動計畫. 申請單位:台東縣政府. 補助單位:內政部營建署. 中華民國. 1 0 0. 年. 0 2. 月. 2 2. 日. 1. Page 2 ... 於 wetland-tw.tcd.gov.tw -

#77.生育津貼多久下來?各縣市生育津貼金額、申請方法整理

育兒津貼:此為中央的補助,是小孩出生後,在上小學前,由父母、長輩或爺爺奶奶「自行照顧」為主的幼兒,或是送托的保母、托嬰中心、幼兒園未與政府簽約, ... 於 www.parenting.com.tw -

#78.台東縣東河鄉台23線20K+800(北源路段)邊坡坍方阻斷。

各縣市政府公共運輸補助計畫 · 公路公共運輸規劃競賽 · 客運業車輛汰舊換新補助 · 行政 ... 台東縣東河鄉台23線20K+800(北源路段)邊坡坍方阻斷。 資料來源:南區養護工程分局 ... 於 www.thb.gov.tw -

#79.台東縣政府社會處

台東縣政府 社會處. 1d. . 112年度臺東縣政府「#老人福利機構無預警社政輔 導查核暨機構公安體質健檢計畫(含設備補助查核)」 為提升老人 ... 於 m.facebook.com -

#80.臺東縣政府、團體及機構申請公益彩券回饋金補助案件核定表

財團法人天主教善牧社會. 福利基金會. 107年度「最溫暖的避風港. 自立宿舍補助計畫」. 303,000. 150,000. 0. 150,000. 1.照顧臨時酬勞費14萬元(每小時133元,依勞動部最新 ... 於 www.sfaa.gov.tw -

#81.台東縣政府關懷獨居老人補助裝置緊急救援連線

台東縣政府 關心縣內獨居長輩,8日特別前往台東市和平街曹玉洲老爺爺家關心,適逢曹爺爺的生日,長輩之子女孝心欲送緊急救援連線通報系統服務給父親 ... 於 www.ettoday.net -

#82.【2023重陽禮金】各縣市112年老人敬老金發放時間/對象/領取 ...

東部及外島:花蓮縣|台東縣|澎湖縣|連江縣(馬祖). 看更多長者相關文章 【2023老人健保補助】各縣市長者補助金額. ... 根據2023/6/27 嘉義縣社會局公告,嘉義縣政府將 ... 於 cpok.tw -

#83.台東縣政府社會處

台東縣政府 社會處. 10723 likes · 236 talking about this. Government organization. 於 www.facebook.com -

#84.最完整的2023台東縣SBIR申請資格與申請流程讓你一次讀懂!

如果你想申請2023台東縣SBIR,但公司沒有人力或申請政府補助經驗, 知識經濟擁有的專業顧問,可以輔導你申請2023台東縣SBIR, 為你打造一本高通過率的計畫 ... 於 knowledge-economic-sbir.tw -

#85.台企聯捐贈500萬元助台東學子走向國際舞臺及弱勢個案照護

這筆款項將會用在幫助縣內學生,像是提供多元學習出國旅費的補助,支持 ... 台東縣政府也對台企聯的慷慨捐贈表達衷心感謝,承諾將這筆資金用於最需要 ... 於 today.line.me -

#86.職訓課程查詢 - 職業訓練整合網- 台灣就業通

各縣市政府辦理身障專班課程. 最新消息. 熱門新聞 · 新聞字卡 · 分眾資訊 · 政策專區. 職人 ... 臺東縣. 澎湖縣. 確定 取消. ::: 課程查詢; 職訓課程查詢 · 歷史課程查詢 ... 於 course.taiwanjobs.gov.tw -

#87.東縣屋頂設太陽能光電最高補助20萬元旦起受理申請

台東縣政府 今天發布新聞稿表示,縣府為持續鼓勵綠能發電,積極爭取花東 ... 縣府表示,補助標準如下:一、設置總容量在10峰瓩以下者,每峰瓩補助新台幣 ... 於 udn.com -

#88.台企聯捐贈500萬元支持台東教育與健康照護

台東縣政府 也對台企聯的慷慨捐贈表達衷心感謝,承諾將這筆資金用於最需要 ... 這筆款項也會用在幫助縣內學生,像是提供多元學習出國旅費的補助,支持 ... 於 www.ctee.com.tw -

#89.公告訊息

修正「新竹縣政府辦理社區照顧關懷據點補助廚房設施設備計畫補助規定」,並自即日生效。 ... 轉知臺東縣政府辦理「「自然醒慢活祭-全國社工專場|溫柔療癒日」活動, 社會處 ... 於 social.hsinchu.gov.tw -

#90.服務項目‧社會福利科‧老人福利

臺東縣65歲以上中低收入老人及中度以上身心障礙者假牙... 2023/5/16. 百歲人瑞營養補助, 2023/1/ ... 於 taisoc.taitung.gov.tw -

#91.國立臺東專科學校

[總務處]. 2023-09-26 112學年度第1學期疫後就學貸款補助方案說明 [國立臺東專科學校- 學生事務處] ... 2023-10-03 新竹縣政府教育局辦理「112年度新竹縣科普博覽會」活動 [ ... 於 www.ntc.edu.tw -

#92.居住正義不打烊台東低收戶及身障者租屋補助今年持續開辦

台東縣政府 社會處長陳淑蘭表示,縣府近3年已補助124戶低收入戶,核發新台幣280萬1,900元租金補助,只要符列台東低收入戶,且本人、其扶養者(係指已婚申請 ... 於 www.moneyweekly.com.tw -

#93.這在畫啥?台東新LOGO誕生民眾霧煞煞

台東縣政府 的蘭花Logo使用近10年,前陣子發問卷調查重新設計,8日發表會 ... 怎補助搬去哪基泰說不清遭住戶怒嗆. 2023-09-10 19:39:05. img · 一手撐傘一手 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#94.台東縣政府111年度「推動低收及中低收入戶自立家庭脫貧計畫」

二、 為協助低收入戶及中低收入戶脫離長期經濟困境,本府連結多元促進就業及脫貧輔導方案,以供弱勢家庭依需求提出申請,期達經濟與生活自立。 三、 本計畫提供補助費(多元 ... 於 www.ksvs.ttct.edu.tw -

#95.台東下午停班停課饒慶鈴臉書遭留言酸半天縣長

颱風「小犬」逼近,台東縣政府昨天晚上宣布蘭嶼、綠島今天全天停班停課 ... 台東縣首胎補助4萬元池上鄉加碼 ... 於 news.cts.com.tw -

#96.【112年重陽節禮金】2023敬老禮金領取懶人包!各縣市時間 ...

... 嘉義市,屏東縣,宜蘭縣,花蓮縣,台東縣,金門縣,澎湖縣,連江縣. 作者: 米拉. 文章2023-09-18. 分類> 焦點新聞 ... 想要知道更多政府補助的即時資訊嗎? 歡迎加入 ... 於 kikinote.net -

#97.一時急難陷困頓台東縣府提供救助金最高3萬- 生活

台東縣政府 社會處縱谷線區社會福利服務中心服務家庭個案余爸爸, ... 助受疫情影響民眾度難關新北民團補助68戶超過144萬元. 2021/08/16 17:39 ... 於 news.ltn.com.tw -

#98.台東縣將發放就醫補助「最高3萬元」 申請資格、辦理方式一次看

補助 對象為低收入戶、中低收入戶及符合各級政府依相關規定補助的經濟弱勢者,補助項目包括健保欠費、健保部分負擔、住院膳食費、救護車費用、偏遠地區交通 ... 於 www.setn.com -

#99.臺東縣議會

各項縣府提案、議員提案、歷屆會議資訊透明化,提供地方發展民意論壇、民眾請願提案、縣民信箱等便民服務。議會最新消息、議會簡介、議員資訊、議案查詢、議程法規、 ... 於 www.taitungcc.gov.tw -

#100.台灣觀光產業新聞網- 最新消息

台東縣政府 財政及經濟展處表示,不光協助產業紓困抗疫,也積極輔導產業增強體質、提升競爭力,除了祭出加碼利息補貼政策之外,今年度持續辦理總補助額度千萬元以上的「台東 ... 於 hacnews.mmweb.tw