台東縣長候選人的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姚瑞中,LSD寫的 海市蜃樓IV:台灣閒置公共設施抽樣踏查 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺東縣縣長- 维基百科,自由的百科全书也說明:臺東縣縣長為中華民國臺東縣的最高行政首長,得連選連任一次。現任縣長為中國國民黨籍的饒慶鈴。 臺東縣县长 · Emblem of Taitung County.svg. 臺東縣縣徽.

國立臺灣大學 國家發展研究所 陳明通所指導 洪耀南的 預測市場運用與實證-以2014台灣縣市長選舉預測為例 (2014),提出台東縣長候選人關鍵因素是什麼,來自於預測市場、民意調查、準確度、縣市長選舉。

而第二篇論文國立臺灣大學 社會學研究所 何明修所指導 阮俊達的 台灣原住民族運動的軌跡變遷(1983-2014) (2014),提出因為有 運動軌跡、政治機會結構、動員結構、部落主義、原住民族運動的重點而找出了 台東縣長候選人的解答。

最後網站屏縣劃定保留區阿塱壹古道有救生態與居民生計難題待解則補充:阿塱壹古道的保留,今天(1/18)獲得突破性的發展。屏東縣政府在暫定效力到期(1/28)之前,確定將「旭海-觀音鼻」段劃設為自然保留區,這將使得已經 ...

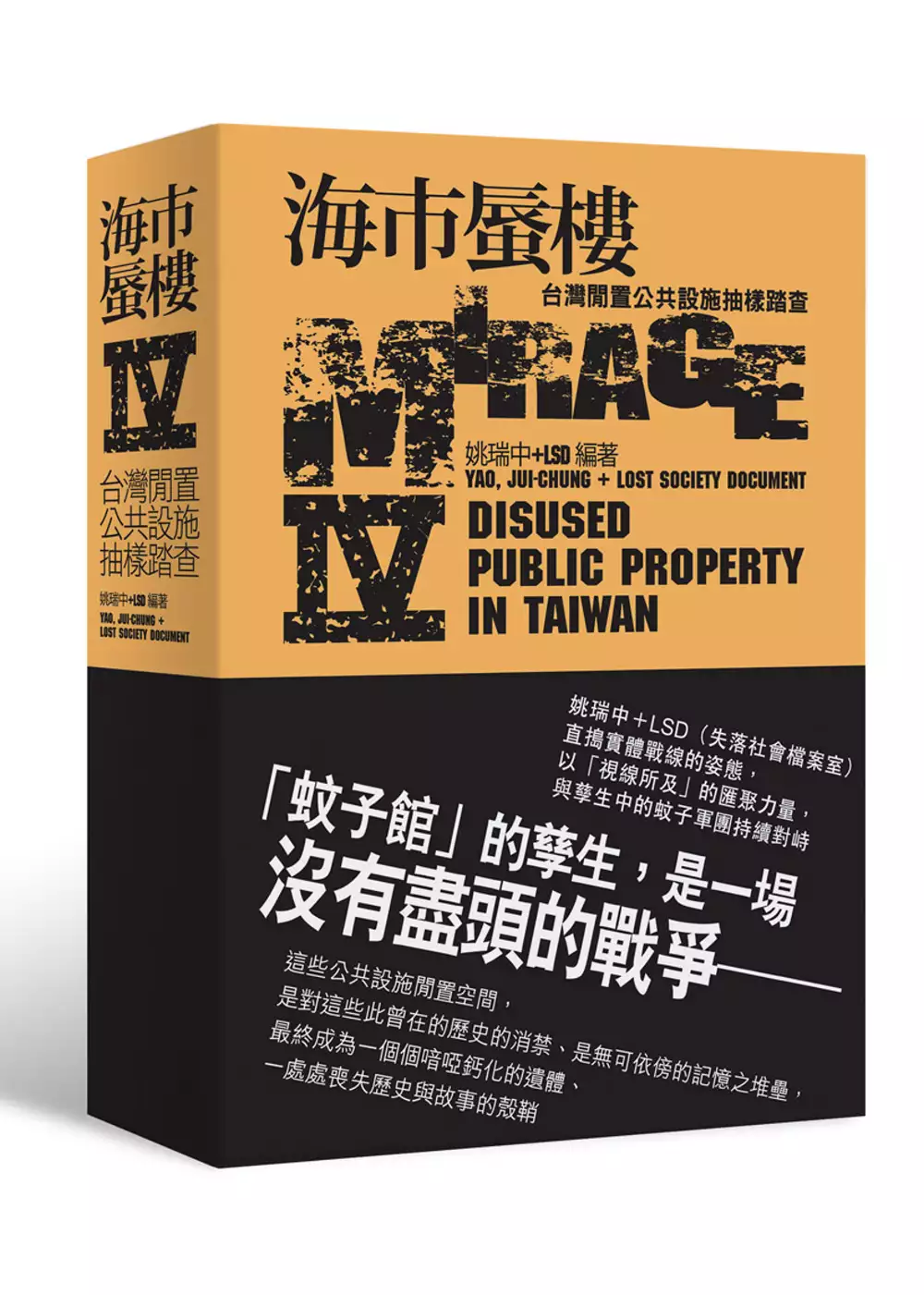

海市蜃樓IV:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決台東縣長候選人 的問題,作者姚瑞中,LSD 這樣論述:

「蚊子館」的孳生, 是一場沒有盡頭的戰爭, 姚瑞中與「失落社會檔案室」以「視線所及」的匯聚力量, 與滋生中的蚊子軍團繼續對峙 ──全台閒置公共設施踏查,《海市蜃樓》系列作第四彈,重量上市! 從2010年以來,藝術家姚瑞中帶領著LSD(失落社會檔案室)的成員以「海市蜃樓」為名,進行了返鄉踏查全台的「閒置公共設施」──亦即現在耳熟能詳的「蚊子館」,到今年為止已經是第四年。但從《海市蜃樓》到《海市蜃樓IV》,蚊子館依舊各處滋生,第四年的踏查成果集結了高達七百頁的百項案例,相較於往年各冊的海市蜃樓都要更加厚實而沉重。 透過LSD成員們第一手拍攝、撰寫閒置現場的踏查記錄,不難發

現這些閒置空間的形成原因儘管錯綜複雜各有來由,但是歸咎其源卻來自相似的理由:原先規劃功能因時空背景變遷而消失、建設政策與民意需求脫節、規劃不夠周全等,導致這些空間儘管耗費公帑大肆建設,卻只能完全荒廢;另一方面,也有些蚊子館成因是選舉政策支票的結果、或出於公部門標案的弊案與業務貪瀆。在《海市蜃樓IV》中,更特別可以看見機關建物更新後閒置無用的原行政建物的荒廢、缺乏維修經費的老舊建築等。 「蚊子館」的踏查不僅揭露了政府公共工程政策的各種暗角所在,也揭露了國家發展中「硬體優先」、將「建設」等同於「經濟發展」的畸形傳統;在大興土木的建設政策下,存留下來的這些宛如廢墟一般的閒置公共設施,最終僅成為

一個個喑啞失聲的歷史遺體;一處處喪失故事、被蛻下、被拋棄的記憶殼鞘。 「蚊子館」是現代社會所共構出的廢墟;要深入這個共構之業的結構,必須從「看見」廢墟、尋找其中被遮蔽之處開始。

台東縣長候選人進入發燒排行的影片

20181008

劉櫂豪新創基地:設立一億元新創基金 鼓勵青年創業

今(8)日台東縣長候選人劉櫂豪於台東糖廠的Chiao橋空間,舉行「新創基地 活力台東」政見發表記者會,公布第五支競選政見形象短片,影片中介紹多位青年回到台東實現夢想,帶出劉櫂豪認為青年的想法如種子般,實現過程中只要善待就會盛開成有活力的產業。今天的政見發布記者會,台東市長候選人洪宗楷、台東市民代表候選人王泰捷、民進黨台東縣黨部執行長吳嘉清及創業青年蔡仁豪、羅智輝Sakinu、陳栩奕、林智偉、林世娟、Ashima、林奕伶、陳彥光及MOMO一家人、楊舒婷、黃麒豪、劉家祺等共同來見證並以行動表示支持。劉櫂豪期許自己成為青年創業者的好夥伴,並表示未來會整合中央、地方、民間資源,設立一億元新創基金來幫助年輕人。

劉櫂豪表示,年輕人有各式各樣的創意跟想法,他提出新創平台協助年輕人在這塊土地上實現夢想,創立友善創業環境是身為好縣長的責無旁貸責任。除了現在自己努力推動的基礎建設外,此次競選縣長並提出文化立縣、友善農業、新創基地、南島首都四個主軸,這四個面向是台東縣將來發展方向的具體目標。

劉櫂豪更表示,新創基地就是基於台東年輕人目前面臨外地就業、及現在少子化等問題所提出,希望可以讓更多的年輕人留在故鄉打拼、圓夢。劉櫂豪說明政見,提出兩個面向,首先未來會結合中央、地方、民間資源成立一億元創業基金,解決資金問題;其次將閒置空間打造群聚創業聚落,共享設備資源,提供法律諮詢、稅務協助等相關單一窗口創業協助。未來一定會讓台東成為讓每個人都能夠在這裡創造事業、戀愛、結婚、生兒育女安居樂業的好地方。

今天看到許多擁有創新想法的年輕人來到現場,劉櫂豪十分感動與振奮,回想起自己在生命的不同階段,也曾有過打威廉波特少棒、小說家、戰地記者、導演等夢想。劉櫂豪期許自己做台東夢的推手,陪伴台東不同年齡層的好朋友擁有更美好的生活環境,尤其是年輕世代,正是讓台東充滿熱情與活力的重要原因,感謝現場參與的每一位青年好朋友。

劉櫂豪特別提到,幾支結合政見的CF發佈記者會,都選擇在不同的地方,除了能結合劉櫂豪的政見主軸外,也讓大家認識到台東多元、獨特的不同角落,像是曾在中華會館、黑孩子咖啡、089快樂農場,今天「新創基地 活力台東」記者會選擇在橋Chiao,正是因為智偉和小卷營造了一個充滿彈性與自由的空間,這裡可以舉辦市集、劇場、音樂表演、座談等等,正符合劉櫂豪鼓勵大家把想法勇於實現出來的精神。

「新創基地 活力台東」影片中的創業青年之一,開設Keep Dance Studio舞蹈工作室的蔡仁豪表示,原本在高雄的他,有天父親問說,「你要繼續在別人的土地上打拼,等到有一天回到台東才發現家鄉一直沒有往前嗎?」所以他選擇回到家鄉,希望透過自身經驗、資源讓更多台東學子體會到街舞這個美好的文化。他也感謝劉櫂豪所推動的愛台東夢想資助計畫,讓他舉辦全國性街舞大賽,讓台東喜歡跳舞的人能有機會跟外縣市的人交流。

另一位影片中的主角羅智輝Sakinu表示,十年前他為了追求音樂夢搬到台北,三年前為了讓家鄉有更好的音樂環境而搬回台東。他提到,台東孕育出許多國際知名的歌星,但是卻依然沒有好的環境留住大家,許多像他一樣玩音樂的人還是只能在台北,他回到創辦屋瑪客工作室,Umaq為排灣語「家」的意思,就是希望讓喜歡音樂的年輕人有個可以創作、練習、玩音樂的空間。他期許,未來台東一定能成為整個亞洲最棒的音樂首都。

台東市長候選人洪宗楷表示,大家現在都積極在解決台東老年化、少子化、人口外移問題,其中經濟發展最為重要,台東適合發展農業、觀光。而發展觀光的前提是文化底蘊,台東的文化底蘊相當足夠,再來就是政府要能營造空間讓他們發揮。劉櫂豪所提出的文化立縣及新創基地,就是可以讓年輕人有出發的地方。他強調,他提出台東市的兩心四軸和劉櫂豪提出的新創基地概念相結合,一定可以讓台東成為台灣最美的一顆星。

劉櫂豪再次感謝今天出席記者會的青年,感謝有大家充滿創意的想法,讓台東成為更有活力的地方,在中正路巷子開設青蔦菓子咖啡館的黃麒豪、楊舒婷,他們有精緻的咖啡與甜點,在三坪的空間裡客製英語教學的Solo Studio林奕伶、悠瑞克伴手禮店老闆劉家祺、熱愛表演,也是第一屆愛台東夢想資助計畫得獎者台東劇團陳栩奕、庫站咖啡陳彥光一家人、自己來服飾店Ashima等多位在台東新創業者。

預測市場運用與實證-以2014台灣縣市長選舉預測為例

為了解決台東縣長候選人 的問題,作者洪耀南 這樣論述:

雖然民意調查是目前預測選舉結果常見的方法之一,但近年來預 測市場逐漸成為另一種的預測機制,並有許多文獻比較預測市場與民 意調查兩者的準確度。本論文根據未來事件交易所的交易資料和本研究彙整的民調資料, 分析預測市場對台灣 2014 年縣市長選舉預測結果,並對比預測市場 和民調機構對於此次選舉的預測。本研究發現:對當選人預測合約,預測市場的加權平均價格對當 選比率在統計上有顯著正向影響,並且在統計上相當程度可表示為候 選人當選之機率。再者,根據正確率、精準率等指標,預測市場對當 選人預測的能力均高於民調機構。對得票率的預測,預測市場的預測 能力在選前28天或選前10天皆高過民調機構,而且預測市場

的預測準 確度會隨著合約到期日的接近而逐漸增加。不過,本研究也認為民意調查的優點在於可以協助研究者進行變 項的相關分析,民調資料資訊均會影響預測市場,故二者同時運用相 互增強功能。

台灣原住民族運動的軌跡變遷(1983-2014)

為了解決台東縣長候選人 的問題,作者阮俊達 這樣論述:

為什麼在台灣原住民族運動已形成三十餘年、《原住民族基本法》已公布滿十年的今天,全台各地仍有眾多原運草根抗爭產生?本研究運用政治機會結構與動員結構的理論觀點,試圖勾勒原運經歷的軌跡變遷並提出解釋。首先,本研究發現原運面臨的政治機會結構(政府政策宣示、政治管道、政黨關係與國會結構)先是在1983年起緩慢而被動地開啟,繼而在2000年民進黨執政後加速開放,卻又自2008年國民黨再度執政起趨向緊縮。其次,透過抗爭事件分析法的操作,則可以看見體制外的原運抗爭自2000年起明顯由都市回歸部落、從特定團體主導轉向草根組織遍地開花,並在最近數年間持續升溫。藉由分析「泛原住民族運動」政治路線與國家的互動過程、

疏理「部落主義」路線下持續茁壯的部落營造脈絡,以及比較溪洲部落反拆遷抗爭、賽德克族與梅峰農場土地爭議、蘭嶼反核廢料抗爭等三個在地抗爭個案的起源與後果,本研究進一步指出原運的「泛原住民族運動」與「部落主義」兩條路徑並非全然對立或斷裂,而是在制度化與草根化中共同交織出運動整體軌跡變遷:前者打開體制參與空間、取得政府宣示保障原住民族權利的「新夥伴關係」承諾和《原住民族基本法》立法成果,卻未能扭轉權利法制化困境,無從徹底解決土地、自治與平埔正名等關鍵爭議;後者運用政府資源投入文化復振與草根組織工作,從而擴散原運組織網絡且深化了社群認同,讓族人們能為受侵害的集體權利挺身抗爭。正是在緊縮的政治機會與增強的

動員結構下,當前以土地議題為主的原運草根抗爭持續發展出跨部落、跨族別、跨地域的串連,將個案的不滿升高為要求國家落實《原住民族基本法》權利保障的泛原住民族集體怒火。

想知道台東縣長候選人更多一定要看下面主題

台東縣長候選人的網路口碑排行榜

-

#1.2020選舉台東縣立委| 搜尋標籤 :: 全國安養院資訊網

全國安養院資訊網,udn.com 提供即時新聞以及豐富的政治、社會、地方、兩岸、國際、財經、數位、運動、NBA、娛樂、生活、健康、旅遊新聞,以最即時、多元的內容, ... 於 nursinghome.iwiki.tw -

#2.黃健庭當選台東縣長縣議員藍22席綠1席 - Taiwan News

(中央社記者盧太城台東縣5日電)國民黨籍候選人黃健庭今天當選台東縣長,獲53%選票,勝過對手民進黨劉櫂豪。縣議員部分,國民黨獲22席、民進黨1席、台聯1 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#3.臺東縣縣長- 维基百科,自由的百科全书

臺東縣縣長為中華民國臺東縣的最高行政首長,得連選連任一次。現任縣長為中國國民黨籍的饒慶鈴。 臺東縣县长 · Emblem of Taitung County.svg. 臺東縣縣徽. 於 zh.wikipedia.org -

#4.屏縣劃定保留區阿塱壹古道有救生態與居民生計難題待解

阿塱壹古道的保留,今天(1/18)獲得突破性的發展。屏東縣政府在暫定效力到期(1/28)之前,確定將「旭海-觀音鼻」段劃設為自然保留區,這將使得已經 ... 於 www.coolloud.org.tw -

#5.選號及轉帳作業 - 監理服務網

可跨監理所、站選號,領牌時須至該號牌之管轄單位領取。 於 www.mvdis.gov.tw -

#6.民眾黨中市議員參選人揮毫賀新年力拚「坐五望六搶七」亮眼目標

【今傳媒/記者葉志雲報導】農曆春節前夕,台灣民眾黨台中市黨部1月29日在台中市中區台灣大道一段201號城中咖啡舉辦《福虎轉乾坤》新春揮毫賀新年 ... 於 focusnews.com.tw -

#7.賴坤成宣布參選台東縣長劉櫂豪:支持黨中央決定,以勝選為考量

劉櫂豪表示,非常感謝大家對櫂豪的關心,2022年台東縣長選舉,民進黨將以徵召方式推出縣長候選人,選對會由總統蔡英文擔任召集人,將會徵召最強最適當 ... 於 www.storm.mg -

#8.昨宣布選台東縣長遭勸退? 賴坤成:電話來了 - 民視新聞

2022選戰腳步近,現任中小企業輔導基金會董事長的前立委賴坤成,昨天(1月11日)宣布加入台東縣長戰局,傳出也可能參戰的現任立委劉櫂豪表示, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#9.台東縣長候選人得票一覽表- 地方- 自由時報電子報

台東縣長候選人 得票一覽表. 2018/11/27 06:00. 註. 一:○為當選註記。 二: 《民》指民進黨、《國》指國民黨、《親》指親民黨、《時力》指時代力量、《信盟》指信心 ... 於 news.ltn.com.tw -

#10.蔡英文:一起支持「台東夢的推手」劉櫂豪,讓有夢的人能夠在 ...

結束稍早花蓮行程,總統暨民主進步黨主席蔡英文今(20)日來到台東縣,由縣長候選人劉櫂豪、原住民族委員會主委夷將·拔路兒Icyang Parod、立法委員陳 ... 於 www.dpp.org.tw -

#11.「黃健庭之亂」將影響兩年後的台東縣長選舉,還可能讓蔡英文 ...

馬英九首次提名的監察院副院長,是前民進黨立委、當時已退黨的沈富雄,然而沈富雄長期與國民黨理念不同,此人事案導致國民黨立法院黨團的反彈,尤其是當年 ... 於 www.thenewslens.com -

#12.鄺麗貞與小姑為爭議長寶座翻臉?台東政界人士

鄺麗貞今天遭到國民黨開除黨籍,又與先生小姑反目,這場選戰如何進行備受關切;熟知台東縣政圈的人士說,「她可能只好在台北競選了」。 於 www.fountmedia.io -

#13.2022誰來做老大》台東縣長賴坤成宣布參選劉櫂豪隔 ... - 奇摩新聞

「這一次換我來!」前立法委員、前台東市長賴坤成11日宣布參選台東縣長,而民進黨另一位熱門人選立委劉櫂豪則強調「絕不迴避挑戰,勇於承擔責任」, ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#14.劉櫂豪6度選縣長?或給新人機會 - 台東電子報

萬一,第六次參選再次輸饒慶鈴,恐怕下屆「立委」連任,都有問題。 明年底選舉,饒慶鈴有執政優勢,而且就職以來「沒犯大錯」,黨內不可能「喚」她下來, ... 於 taitung.news -

#15.民進黨東部作戰計畫的平盤攻略 - 財訊

輔選幹部指出,2016年總統大選,蔡英文在花蓮拿到36%選票,目前民進黨以超越這個得票率為目標,如果可以拿到4成多選票,至少可以向傅家展現民心思變的強大 ... 於 www.wealth.com.tw -

#16.2022誰來做老大》台東縣長賴坤成宣布參選劉櫂豪隔空交鋒

「這一次換我來!」前立法委員、前台東市長賴坤成11日宣布參選台東縣長,而民進黨另一位熱門人選立委劉櫂豪則強調「絕不迴避挑戰,勇於承擔責任」, ... 於 www.chinatimes.com -

#17.台東縣長選舉:民進黨候選人拉攏少數民族青年,饒慶鈴積極固票

在詹姆斯因為檢測原因沒有辦法出場的情況下,湖人迎來了自己新的對手。按照之前湖人這個賽季的表現來說,威少和戴維斯帶隊的時候基本上很難贏球或者大比分贏球。可在這一場 ... 於 chinahot.org -

#18.2022台東縣長選舉-初探篇 - 日劇人生

台東 與花蓮相似,因為原住民選票的因素民進黨能取立委卻難攻縣長,本屆選舉國民黨由饒慶鈴競選連任應該是毫無懸念,民進黨的部分劉櫂豪連同補選在內 ... 於 pyng1104.pixnet.net -

#19.癌症 - 政府研究資訊系統GRB

已知多種致癌基因可使正常細胞轉變成癌細胞,而這些部分致癌基因之構造與一些成長因素,如Epidermal Growth Factor(EGF)或其接受體相似.而有些癌細胞株之成長有賴成長 ... 於 www.grb.gov.tw -

#20.國民黨提名台東縣長候選人吳俊立打團結牌 - 國家文化記憶庫

立法院副院長饒穎奇(左)和台東縣長陳建年(中)將分別擔任國民黨提名台東縣長候選人吳俊立(右)的競選總部首席指導委員及主任委員。三個人十九日連袂召開記者會 ... 於 memory.culture.tw -

#21.〈女人戰爭1〉鄺麗貞亂三大家族民進黨見縫插針台東【壹特報】

開往台東的台鐵普悠瑪列車在宜蘭出軌翻覆,造成重大死傷,藍綠都緊急宣布暫停所有選舉行程,投入救災。東部選情雖然因為這起... 於 tw.nextmgz.com -

#22.民進黨台東縣長參選人劉櫂豪今完成登記

台東 五合一選舉有意參選者眾多,時代力量也不缺席, 推出5位阿美族參選人,以守護東海岸土地、關懷教育、文化為參政主軸。 於 titv.ipcf.org.tw -

#24.議長饒穎奇女兒政二代力拚台東縣長 - 華視新聞網

劉櫂豪13年磨一劍屢敗屢戰,這是他第五次參選縣長和對手的距離一次比一次接近,曾經在政大教過劉櫂豪法律黨主席蔡英文跟他的情誼,比其他候選人也更深一層 ... 於 news.cts.com.tw -

#25.從鄺麗貞登記競選台東縣長案看白海豚真的會轉彎? - 民報

白先生之所以氣急敗壞,不像他勸不退桃園市楊麗環立委、嘉義市蕭淑麗議長參選市長一樣的一副「平常心」,是因為桃園市國民黨市長選情原本不樂觀,多一個 ... 於 www.peoplenews.tw -

#26.吳敦義一句話讓前台東縣長鄺麗貞誓言參選到底? | 信傳媒

她在電視上說,丈夫確實不知她會登記參選,但她已準備了9年,年初時也已與吳俊立說過參選的想法,只是被吳勸她別碰政治;她表示自己毫無怨氣,而是吳俊立 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#27.臺東縣縣長

臺東縣縣長為中華民國臺東縣的最高行政首長,得連選連任一次。現任縣長為中國國民黨籍的饒慶鈴。 於 www.wikiwand.com -

#29.劉櫂豪勝利V 參選台東縣長號次2號 - 立法院

立法委員最新消息 ... 台東縣長候選人劉櫂豪今(19)日在妻子林子煊、民進黨台東縣黨部主委李翠峯、競選總部主任委員陳建年、原住民後援會總召林正二以及競選團隊同仁、上百 ... 於 www.ly.gov.tw -

#30.前立委臉書宣告「擬」參選台東縣長劉櫂豪:尊重黨中央徵召

不過,民進黨台東黨部指出,選對會由主席蔡英文擔任召集人,將徵召最強最適當候選人參選台東縣長。劉櫂豪指出,將全力支持黨中央決定,以團結勝選為 ... 於 tw.appledaily.com -

#31.2014台東縣縣長當選人預測:劉櫂豪再戰黃健庭撼不動五星縣長

台東縣 ,長期支持中國國民黨的縣市;黃健庭,父親黃鏡峰曾任第六、七任臺東縣縣長。 【投票率與得票數預估】粗估值僅供參考. 【選戰預測分析】. 【民調一覽表】. 於 tsjh301.blogspot.com -

#32.鄺麗貞登記參選台東縣長至今未出面說明- 新聞- Rti 中央廣播電臺

吳俊立聽從指示,離開縣政府的顧問辦公室,不再過問鄺麗貞縣政,但最後國民黨中央開放初選,並未提名鄺麗貞連任,吳俊立和鄺麗貞的支持者,對吳敦義的處理 ... 於 www.rti.org.tw -

#33.File:第十三屆台東縣縣長候選人陳建年.jpg

No higher resolution available. 第十三屆台東縣縣長候選人陳建年.jpg (168 × 230 pixels, file size: 32 KB, MIME type: ... 於 commons.wikimedia.org -

#34.原民新聞

黃健庭昨天發表「尊重原住民族之主體性,落實推動原住民族基本法」等十項政見,包括洪玫璉、江堅壽、王清堅等縣議員,及多位原住民鄉親到場相挺,黃健庭以不同的原住民族群 ... 於 www.tipp.org.tw -

#35.特別的禮物:送地圖給參選人 - 陳定南教育基金會

在那樣的年代,一個黨外的縣長,就靠著這些規劃圖、地形圖、空照圖等,編織滿滿的夢想,化成可行的計畫書,契而不捨去撩起上級長官心底的熱血,忘掉政治的 ... 於 mr-clean.org.tw -

#36.107年台東縣長選舉得票數

池上鄉. 選舉區號次姓名政黨得票數當選. 一. 1. 許金興無. 554 當選. 2. 黃麗香無. 505. 3. 江鑫貴無. 604 當選. 4. 林文雄無. 761 當選. 二. 1. 鍾祐綾無. 於 www.ksnews.com.tw -

#37.鄭寶清秀民調領先其他候選人黃適卓:此刻應以防疫為重

2022年底縣市首長選舉備受各界矚目,年底的桃園市長選戰,鄭文燦即將屆滿,鄭寶清積極表態,更拿出民調做後盾,24日公布民視委託「山水民意公司」桃園 ... 於 tyenews.com -

#38.快訊》台東縣長候選人號次抽籤國民黨饒慶鈴5號民進黨劉櫂豪2號

劉櫂豪第三位上台,親自抽到2號後,比出勝利v的手勢,並高喊勝利。至於被國民黨開除黨籍的無黨籍候選人鄺麗貞,自登記後便神隱50天,今日也仍未現身,由 ... 於 newtalk.tw -

#39.綠營要用三招2022瓦解藍營?藍營副發言人揭密 - CTWANT

藍營在中二選區立委補選敗北後,黨內士氣低迷,原本還樂觀以對的2022選情也轉趨緊繃,彷彿許多縣市都面臨危機,國民黨副發言人楊植斗今天也提醒藍營 ... 於 www.ctwant.com -

#40.饒慶鈴傳承政治衣缽一路領先當選台東縣長 - 中央社

開票結果,國民黨饒慶鈴大獲全勝,拿下6萬3439票,得票率59.12%;民進黨劉櫂豪獲得3萬9618,得票率36.92%,創下他5次參選縣長的最低票。 饒慶鈴晚上7時在 ... 於 www.cna.com.tw -

#41.韓國瑜選前之夜決戰高雄 - 東森新聞

真實更真實,觸動感動每一刻。最大量的影音新聞平台,快速,深入,完整,提供24小時全方位的新聞視野,如您親臨。人們的故事,人們的聲音,東森新聞,無所不在。 於 news.ebc.net.tw -

#42.賴坤成表態參選台東縣長劉櫂豪:全力支持黨中央決定 - 聯合報

劉櫂豪表示,台東政治版圖長期藍大於綠,在這個艱困選區,他深耕經營,不論選舉結果為何,從不懈怠也從不氣餒,持續不斷努力在地深耕,非常感謝鄉親一路相 ... 於 udn.com -

#43.國民黨在台東縣長選舉中的混亂難堪 - 壹讀

突然無預警登記參選2018台東市長的鄺麗貞,在神隱14天後於9月13日晚接受「壹電視」專訪,宣稱將參選到底。由於涉及台東地方政治勢力的糾纏,鄺麗貞的 ... 於 read01.com -

#44.6度出戰台東縣長?劉櫂豪喊「勇於承擔」:支持黨中央決定| 政治

2022選戰開打!民進黨籍曾任立法委員、國大代表及台東市長的賴坤成,今(11)日表態參選台東縣長。綠營另一熱門人選、曾5度投入台東縣長選舉的立委 ... 於 www.setn.com -

#45.2018台東縣長即時開票|2018九合一大選專區|ETtoday新聞雲

2018九合一大選即將於11月24日舉行投票,各黨派積極爭取選票,《ETtoday新聞雲》整理各地選戰戰況,提供即時的選舉報導,讓您迅速掌握最新選舉相關議題。 於 events.ettoday.net -

#46.台東黃健庭.劉櫂豪客家淵源深

由立委轉戰舞台的黃健庭,出身自台東政治世家,本身也擁有12年民意代表經驗,除了公共建設發展棒球之外,黃健庭對於台東客家文化的發揚,也做出了承諾。 於 web.pts.org.tw -

#47.2014 台東縣長選舉 - 下一代幸福聯盟

台東縣長候選人 之性解放議題態度 ... 性解放議題態度(多元成家:同性婚姻、伴侶制度、多人家屬、收養制度). 反對. 台東縣長黃健庭則說,台東有將近四成家庭功能不 ... 於 taiwanfamily.com -

#48.縣市:台東縣

但未獲明確答覆。他說,縣議會已行文相關單位,一切以公文答覆為準。 法官出身的台東縣副縣長劉櫂豪日前表示,吳俊立因涉及社團及小型工程補助款弊案,一審被被判處有期 ... 於 www3.nccu.edu.tw -

#49.台東縣長選舉國民黨饒慶鈴自行宣布當選 - 台灣好新聞

九合一選舉開票於下午四點展開,台東縣票數陸續出爐,國民黨候選人饒慶鈴與民進黨候選人劉櫂豪一開票時呈現五五波,但隨後票數逐漸拉開,饒慶鈴目前 ... 於 www.taiwanhot.net -

#50.任期表 - 臺東縣議會

屆 別 任 期 起訖日期 人數 議 長 副議長 第19屆 4年0個月 107/12/25 至 111/12/25 30人 吳秀華 林琮翰 第18屆 4年0個月 103/12/25 至 107/12/25 30人 饒慶鈴 陳宏宗 第17屆 4年9個月 99/03/01 至 103/12/25 30人 饒慶鈴 陳宏宗 於 www.taitungcc.gov.tw -

#51.【台東縣長候選人】標籤資訊整理 - 哇哇3C日誌

台東縣長候選人,劉櫂豪6度選縣長?或給新人機會,2021年2月5日— 萬一,第六次參選再次輸饒慶鈴,恐怕下屆「立委」連任,都有問題。 明年底選舉,饒慶鈴有執政優勢, ... 於 ez3c.tw -

#52.頭獎1億沒人中!春節紅包14人抱走 - MSN

大樂透今(29)晚沒有出現頭獎得主,台彩稍早表示,預估下期銷售1.5億元,頭獎金額保證1億元。春節大紅包部分,開出14組,全部皆一注獨得,共計有14位 ... 於 www.msn.com -

#53.【投下震撼彈】國民黨搞分裂鄺麗貞登記參選台東縣長 - 上報Up ...

九合一選舉11月24日投票,台東縣參選人31日全數登記完畢,共有5人競爭縣長位置,分別為國民黨現任議長饒慶鈴、民進黨立委劉櫂豪,以及無黨籍的彭權國、 ... 於 www.upmedia.mg -

#54.臺東縣選舉委員會

公告臺東縣全國性公民投票案第17案至第20案投票權人人數. 110.12.13 · 公告110年全國性公民投票臺東縣各鄉鎮市投(開)票所地點. 110.11.01 · 公告臺東縣臺束市民代表會第13屆 ... 於 web.cec.gov.tw -

#55.台東縣長選舉劉櫂豪2號饒慶鈴5號| 大紀元

最後一天登記參選爆出炸彈並被國民黨開除黨籍的鄺麗貞,至今仍未露面,由主持人代抽。隨後其透過訊息表示,1號是上天給的最好祝福,「無論上天怎麼安排, ... 於 www.epochtimes.com -

#56.台灣即時新聞 - Vexed.Me

塞爆!今天(1月30日)小年夜,也是9天春節連假第2天,中部國道路段國1南、北向彰化系統至埔鹽系統,上午開始湧現車潮,又因發生2起碰撞事故車潮更為壅塞,甚至回堵,從189 ... 於 vexed.me -

#57.台東縣長選舉變成執政黨的保命符 - 國家政策研究基金會

民進黨對於劉寄予厚望不是沒有道理,除了看中劉的多年經營外,劉在2016年立法委員選舉狂拿超過64%的選票,在人口不到22萬人的縣份,可以贏過國民黨參選人 ... 於 www.npf.org.tw -

#58.挺愛家候選人/饒慶鈴一路領先劉櫂豪自行宣布當選台東縣長

林姓支持人也說,饒慶鈴與諸位國民黨候選人公開表明支持愛家公投,是勝選的另一主因,有魄力地在亂象中勇敢站出來發聲。 饒慶鈴宣布勝選後,在臉書上方 ... 於 kairos.news -

#59.選5次都輸!劉櫂豪「磨劍13年」失利再落選台東縣長

九合一大選今(24日)登場,各地選民踴躍投票,目前各縣市結果已陸續出爐,其中台東縣長部分,由國民黨提名的饒慶鈴對上民進黨候選人劉櫂豪, ... 於 news.tvbs.com.tw