土地公雕刻的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦謝奇峰寫的 圖解台灣行業神明圖鑑:台南體傳統工藝 和鄭接黃安培得的 出神入話:接地氣映人心的台灣民間信仰都 可以從中找到所需的評價。

另外網站王爺•財神爺•土地公 - 聯興神桌佛具也說明:... 臺中為主要的發祥地,鹿港地區自古以來,即是傳統木雕業的重鎮,不論寺廟建築、神( 佛) 桌的製做、神( 佛) 像雕刻、家俱及宗教法器,都是鹿港盛行的傳統工藝事業。

這兩本書分別來自晨星 和經典雜誌所出版 。

國立臺中科技大學 商業設計系碩士班 李貴連所指導 葉哲宇的 世界香文化故事之創作研究 (2021),提出土地公雕刻關鍵因素是什麼,來自於香文化、故事、圖像學、符號學。

而第二篇論文國立臺中教育大學 美術學系碩士在職專班 蕭寶玲所指導 黃采嫣的 以現代親子關係為主題之「虎爺」插畫創作 (2021),提出因為有 插畫、虎爺、親子關係的重點而找出了 土地公雕刻的解答。

最後網站土地公雕刻的價格推薦- 2022年6月| 比價比個夠BigGo則補充:

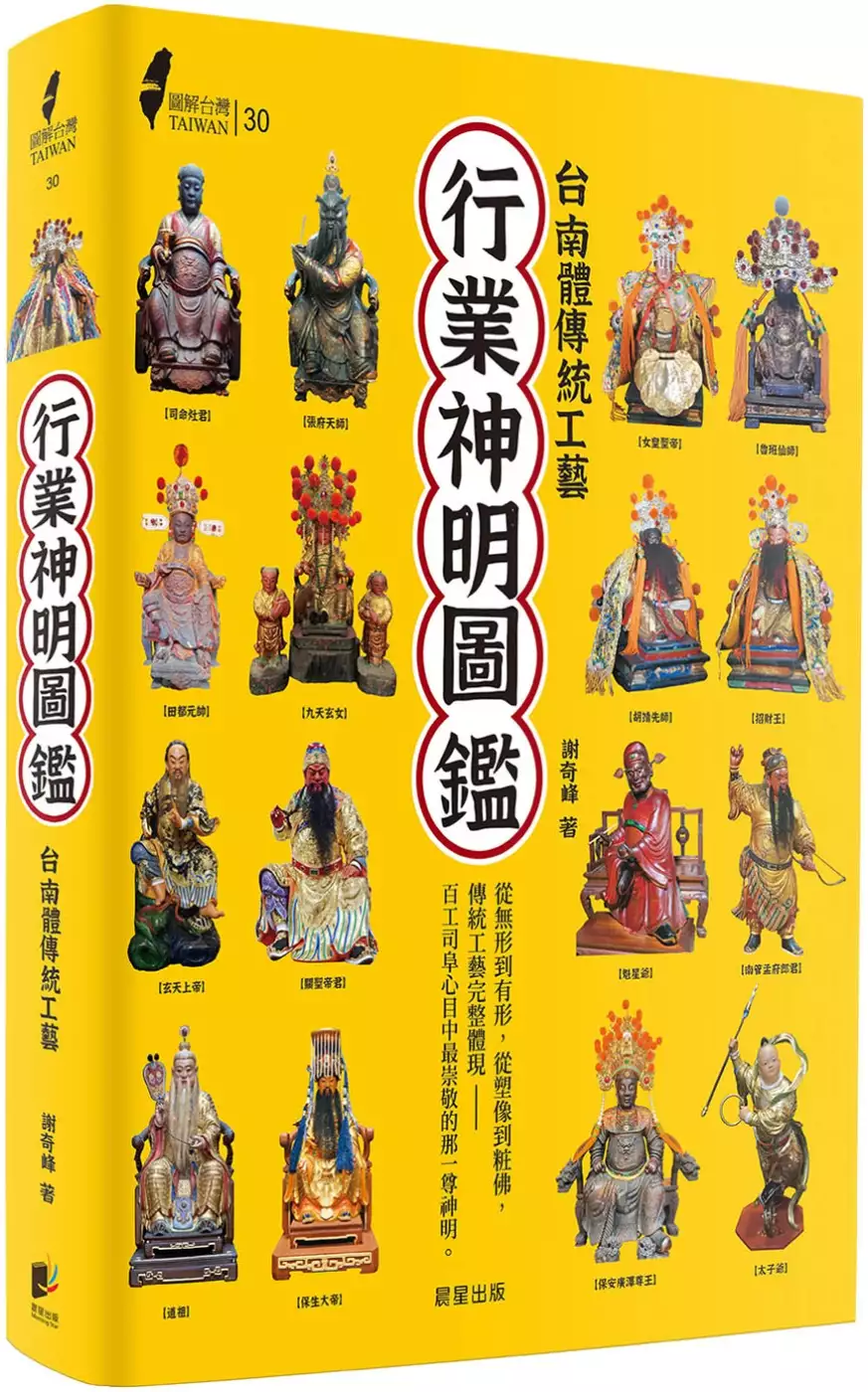

圖解台灣行業神明圖鑑:台南體傳統工藝

為了解決土地公雕刻 的問題,作者謝奇峰 這樣論述:

從無形到有形,從塑像到粧佛,傳統工藝完整體現——百工司阜心目中最崇敬的那一尊神明。 台灣的行業神明祭祀源遠流長,行業神即百工百業的守護神,也是行業中俗稱的「祖師爺」。在趨吉避凶的心理因素影響下,祭祀者透過祖師爺神靈的庇佑,不僅可在工作上求得順遂心安,並能祈求增進所屬行業的繁榮與發展。本書即蒐羅各行業神明,從行業神明的緣起、沿革,到本身的工藝造像欣賞,帶給讀者迅速了解,百工百業為何而祭祀,尤其是以台南本土閣派工藝美學為重點,從中認識神明造像技藝展現的工藝造詣,以及如何鑑賞神明像造型美學。 「台南體」粧佛工藝的形成,是府城眾多粧佛匠師共同努力積累的成果,從代表人物泉州派西佛

國蔡心、福州派人樂軒林亨琛,至融合泉、福州二派優點的本土閣派陳金泳(派下弟子杜牧河、黃德勝、曾應飛、鄭賢仁、陳世偉等),還有外地來台南落地生根的林秋銘師傅,都在府城粧佛界占有一席之地。尤以台南閣派的工藝美學在消費市場獲得大家的青睞,粧佛師對於神像皮面彩繪細節的要求,以及工藝美術的追求完美與提昇從不間斷。 一尊神像不僅比例要好,氣勢要夠,神韻要佳,神像金身色彩也逐漸繽紛鮮活起來,因此帶動了注重神像彩繪的風潮。另方面,由於網路發達,加上信仰年輕化,新世代的年輕人已是消費市場的主力,他們有自己的想法,喜歡與眾不同,喜歡分享美學,而閣派追求裡外皆美的神像工藝,很自然吸引了年輕族群的目光,獲得年

輕人的喜愛,即使訂製交期漫長,也寧願等待,台南體細緻的神像工藝,甚至影響到各地粧佛業者,包含中國大陸地區的業者,紛紛模仿,至今成為全台神像指標性工藝。 本書特色 1.行業神即百工百業的守護神,也是行業中俗稱的「祖師爺」。以往在天人合一的古代,以及趨吉避凶的心理因素影響下,透過祖師爺神靈的庇佑,不僅在工作上求得順遂心安,並能增進所屬行業的繁榮與發展。本書即蒐羅各重點行業神明,從行業神明的緣起、沿革,到本身的工藝造像欣賞,帶給讀者迅速了解,百工百業為何而祭祀,以及如何透過各地經典神明造像的技藝,展現神明像的工藝追求。 2.台灣的行業神明祭祀源遠流長,過去所謂「三百六十行,行行出

狀元。」是基於只要努力就能出頭天的意思,但人的旦夕禍福有時候無法預測,對於未知的事情,「有燒香,有保庇」是普遍的心理需求,放到各行各業之中,也成為求得工作順利發展的期望,行業神明的重要性就不喻而明。本書繼《圖解台灣神明圖鑑》之後,針對貼近民生且耳熟能詳的行業守護神,介紹其特殊性與重要性,近距離鑑賞神明像工藝生成的過程與細節,除了讓讀者從歷史面認識神明來歷之外,並對神明造像工藝各面向能有深入淺出的了解。 民俗藝術專家學者 深摯推薦! 百工百業撐起一個繁榮興盛的社會,各行各業守護神庇蔭著子弟生活無虞。本書從台南出發,圖解行業信仰的古往今來。----張珣(中央研究院民族所所長)

謝奇峰長期耕耘府城的信仰習俗,經驗豐富而著作迭出。此次的行業神撰述,以實地的訪察紀錄,深具本土性,切合當代台灣的真實面貌。斯土斯神,本書值得推薦大家共賞。----李豐楙(政治大學名譽講座教授) 由等級社會到現代社會,行業識別無所不在。本書一目瞭然,帶你進入社會分工背後神聖與世俗緊扣的祕境。----丁仁傑(中央研究院民族所硏究員) 謝奇峰的《圖解台灣行業神明圖鑑:台南體傳統工藝》一書,可說是在神像研究三部曲著作後,另一本再次開拓神像研究新視界的好書。本書結合大量的文物與圖解,深入淺出地勾勒出神像背後所信奉的各行業的獨特性。----李建緯(逢甲大學文化與社會創新碩士學位學程教授兼主

任、文化資產與文物保存研究中心主任) 不只是工藝!不只是台南體!除了精讀府城,更遍覽台灣多種文化資產。言溢於題,物超所值!----邱彥貴(臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系助理教授) 深耕土地綻放繽紛花朵,長期踏查累積豐碩果實,透過本書多元視角系統性認識台灣行業神文化。----洪瑩發(政大華人宗教研究中心博士級研究員、臺灣宗教與民俗文化平臺執行長)

土地公雕刻進入發燒排行的影片

我是羅卡Rocca,歡迎光臨我的頻道!

目前是每週二、五晚上六點準時更新頻道,

其餘時間有空還是會更新哦!

這次找了位朋友一起來去烘爐地拜拜,蠻難得早上來這邊拜拜,趁著這次拜拜的行程,也順便把一些畫面帶回來,給大家欣賞欣賞囉!

上一部影片: https://youtu.be/hib_nUG33X4 啤酒氣泡水試喝

攝影工具:

Canon 6D + 24-105L F4 + 50 F1.8

Canon 80D +15-55 F3.5-5.6

GOPRO HERO5 Black

iPhone SE

MacBook Pro

Rode VideoMic

Rode VideoMicro

羅卡Rocca的粉絲專頁: https://goo.gl/TyMCNm

喜歡我的影片歡迎按個讚、分享一下,再幫我訂閱吧!

世界香文化故事之創作研究

為了解決土地公雕刻 的問題,作者葉哲宇 這樣論述:

人類發展文明的歷史中,「香」的使用具有重要的意義。綜觀世界歷史脈絡,往往伴隨著清遠悠長的香氣,在世界各地的人類文化、禮神儀式、日常生活與習俗中,對於能夠散發香氣的事物都表現出不約而同的喜好,香文化有著舉足輕重的地位,使其形成獨特的用香習俗,且發展並擁有各自用香文化與哲學。也因為香文化伴隨人類的文明而產生,與人們的生活息息相關,自然而然形成許多關於「香」的精彩故事。關於「香」文化的故事,在世界各地文明之宗教習俗、生活習慣、藝術人文等有諸多紀載,但以香文化故事為題材,且作為設計創作案例卻顯得較為缺乏。本創作研究以世界香文化故事作為主題進行創作,藉由圖像學理論分析世界香文化故事藝術圖像,作為設計元

素依據,接著透過符號學理論分析世界香文化故事符號意涵,發展設計創作風格之方法,並經由設計策略將世界香文化故事產生視覺設計創作之詮釋。創作結果發現:一、圖像學理論能汲取具有適切文化內涵的圖像作為設計元素。二、可將符號學理論用於發展世界香文化故事之設計創作風格。三、傳統香文化概念可以藉由設計策略的操作找到視覺新詮釋。創作研究結果希望能為世界香文化故事的傳播與保存,對於傳統文化與現代設計思潮的融合有一份貢獻,提供後續研究者與設計者在以世界香文化或其他文化為題材進行研究或創作時,有較為清晰的參考案例。

出神入話:接地氣映人心的台灣民間信仰

為了解決土地公雕刻 的問題,作者鄭接黃安培得 這樣論述:

二○二○年伊始,經典雜誌撰述鄭接黃,啟動【出神入話】專題,與攝影安培淂(Alberto Buzzola)投入採訪與寫作。同年三月,台灣疫情方興,首篇〈瘟與神:與自己的恐懼和解〉於《經典》刊載,緊扣社會脈動與平易敘事,以及深刻多采的紀實影像,深深吸引讀者目光。一路走來,直到二○二一年十二月號的〈宛如神在:香爐、彩繪、輦轎〉,系列報導恰已走過近兩個年頭;期間探討了媽祖、土地、瘟神、生育、醫療、幽冥、文昌、財神等與民間日常休戚相關的信仰主題。 一個成長環境不離宮廟、以貼近在地向世人傳遞民間信仰美善為職志的文字報導者;以及來自義大利、儘管定居台灣超過二十年但對於民間信仰一知半解卻傾注心力記錄

的外籍攝影師;共同譜寫出這座島嶼人神共生的有情世界。信仰深根於土地,融入常民的血液之中;神明不在九霄雲外,而是在人間。本書具現台灣民間信仰敬天愛地、護惜土地的初心。 ⊙本書收錄2021年第四十五屆金鼎獎雜誌類攝影獎作品 專文推薦 ⊙李豐楙(政治大學名譽講座教授)、林美容(中研院民族所兼任研究員) 李豐楙 如何文圖並茂、創造高可讀性?彰顯新世代的田野採訪,文字作者的鄭接黃,既以文藝訓練展現其創意,也蘊含著斯土斯民的人文關懷。而《經典》的殊勝就是搭配攝影師安培淂,這位義大利籍攝影師以外籍之眼,所觀所拍都是一般所見的,卻因習焉而不以為意,反而老外別具隻眼而另有所見。 細讀

報導與攝影,感覺《經典》創造了新的美感、新的知識傳遞。民俗/民間宗教的報導,學者或歷史研究或田野調查,不管其學科出身都較為嚴謹、制式,也就顯得嚴肅,也較為小眾。而民俗、信仰乃屬民眾生活的一環,理應可以通俗、平易,這就是系列專題的亮點所在。 林美容 本書的書寫有它的活潑性與動態性,但是作者會把這種種民間信仰的樣態,帶入台灣社會發展的各種脈絡來思考,這是很難能可貴的。應該也是作者的用心所在,信仰有其文化傳統,但反映的畢竟是此時此地台灣人的宗教心。 希望藉著接黃這本《出神入話》,把民間信仰當作流行文化的跟隨者,或是期望對自身信仰文化傳統有所理解的讀者們,都可以在此書找到他們相應的共鳴。

作者簡介 鄭接黃 中國文化大學中文系文藝創作組畢業。曾任經典雜誌撰述。 有很多想做的事,也很愛睡覺,所以很會作夢。喜歡台灣民間信仰,童年生活場景是宮廟。喜歡台語,書寫與說話,都試著讓台語融入生活。喜歡當一名編輯,也喜歡寫作,認為所謂的「編輯寫作魂」就是:我多想大聲、用力地告訴你,這個世界因為有了這些人事物,總算有些特別,有些,不一樣了。 【攝影】安培淂 義大利出生,旅遊過上百個國家,定居台灣至今超過二十年;現任經典雜誌攝影召集人。攝影作品多次入圍國內外獎項,並曾獲2006年SOPA亞洲卓越編輯獎、2011年金鼎獎「雜誌個人獎」最佳雜誌攝影,以及2012年吳舜文專題新聞

攝影獎。更以本書攝影作品榮獲2021年第四十五屆金鼎獎雜誌類攝影獎。 推薦序 具現信仰的實態與時態/李豐楙 與時俱進的信仰共鳴/林美容 自序 我與台灣道教的奇遇/安培淂 緒言 映照人心的理解/鄭接黃 台灣 有神隨行 共渡到同行——現代傳統的媽祖信仰 畏瘟而敬神——和解恐懼的王爺信仰 街頭與巷尾——智慧經驗的土地信仰 人生 代代循環 求籽為種生——父母心路的生育信仰 醫生也醫心——兼顧身心的醫藥信仰 事死如事生——生死相銜的幽冥信仰 想望 普世追求 盈虧和圓缺——緣分來去的婚愛信仰 功名與利祿——熙攘凡塵的名利信仰 動物有夠神——有情世間的動物信仰 遍在 神形神通 神來遣兵將——守戒律

傳將藝的粧將 神是眼前人——介於人神之間的乩身 神形映人心——香爐、彩繪、粧佛、輦轎 宮廟走訪誌 跋 讓自己長大 推薦序 具現信仰實態與人文關懷/李豐楙(政治大學名譽講座教授) 有一天打開電腦,看到署名「鄭接黃」的電郵索序,一看《經典》出刊已達二百八十期,在行內理應有相當的知名度,慚愧的是退休以後,這本雜誌的訊息感覺陌生。過了一段時間後又來第二通電郵,表達他的意願,我想「出神入話」既是系列專題,一定有看頭!就表明想看看報導,結果很快接到了一大包,既有複印,還有精美的《經典》雜誌第二八○期。 「該如何看?」第一個念頭後,翻到雜誌的廣告頁,發現十二、三篇編排成型,「即將集結成書

」。 作為老田野的一員,將十三篇在書桌上攤開,按照興趣和理解加以分類,就浮現一個民俗信仰的清晰圖像。 而後一篇篇閱讀,才了解撰稿者的文筆,與攝影者安培淂(Alberto Buzzola)相與配合,在採錄許多宮廟的活動中,廣泛採訪相關人士與民俗專家,而後者幾乎都是我熟識的青壯代,這些民俗精英代表了新世代的聲音,於是欣然動筆寫就此序。 任何作者既在刊物陸續發表,如何編排結集?必有作者的寫作因緣,也就代表先後有序的「寫法」,而我逆反閱讀的經驗則是讀者立場,這種「讀法」顯得自由自在,彼此相遇就會迸發火花。 在這個過程中各有樂趣,我的讀法就是將十三篇分作四組。 第一組始於因

應當前新冠肺炎的世紀性瘟疫,在恐怖的氛圍中重溫/見〈瘟與神〉(編按,本文所見篇名皆雜誌原刊,實際成書篇名多已不同),故列為第一篇見證一個時代。在台灣定期性的迎王區,台江內海舊區的醮祭傳統之一,就是王爺配合保生大帝,在〈醫生醫心〉中接續醫神,則兩位神明既行瘟亦解瘟;這就是「西港仔香」常見的「千歲爺巡掃,媽祖蔭香路」,一則嚴威之極;另一則是母神慈悲,在〈渡與行〉相互搭配,如是撫慰人心的茫然。 第二組從民間諸神作出抉擇,相較於第一組多大神大道,不宜忘掉的,除了文昌帝君和財神,在「朝封」與「道封」之外,還有許多的小神小道,通常不容易被論列,即如陰祠與賭博求財,在〈功名與利祿〉中存在著曖昧關係。同

樣也具有財神性質的土地公,加上客家地區另一「伯公」之稱的,就是在「福德正神」之名下,象徵有土斯有財、有福斯有德,也就是〈街頭巷尾土地公〉;同樣也是位階不高,卻又不可或缺的就是〈動物好神〉,除了各廟俱有的虎爺,還包括一干動物崇拜,即反映有情世界的眾生相。 在台灣諸神信仰的存在,還包括屬於生命禮儀/俗而可歸為第三組的:始於締結良緣的月下老人信仰,〈因為愛情〉而男女好合,從而「合兩家之好」,這就是和合之神。一旦婚嫁就會祈求的,在〈求籽種生〉中先是註生娘娘、入花園顧花欉;而後就交由護佑之神陳夫人/三奶夫人,共同職司過關度限的囝仔關;直到「作十六歲」才拜謝七娘媽,而象徵出鳥母/婆姐間,如是種種概屬

生育信仰範圍;最後必須面臨的就是生命的終極關懷,在〈知死之生〉中的三教合一,既有喪葬禮俗,也有道教拔度、佛教作功德,幽冥信仰大家有份/分。 第四組則圍繞諸神信仰而展開的,從如何賦形的靈力具像化,這個過程既有〈神形人心〉的神像雕刻,也有〈宛如神在〉的香爐、彩繪及輦轎,藴含著民間藝師的諸般技藝,其中藴藏著許多故事;最後神像、輦轎的出場,則可以分別內外,內則〈乩身〉,作為神明的代言人,從採生童到成乩,既可問事也可問病,在神人之間擔任媒介;而對外則是地方神明的出巡,既有儀仗也有神將,神明的職司就是乘御神轎出巡繞境,各式陣頭中常見的神將,從八家將到官將首俱是,仿效帝制王朝的鹵簿展現威儀,既可驅邪逐

祟,也能安鎮一方,各地各自傳承文武技藝,養兵千日用兵一時地展演。 在《經典》的「出神入話」系列報導中,如何文圖並茂、創造高可讀性?彰顯新世代的田野採訪,文字作者的鄭接黃,既以文藝訓練展現其創意,也藴含著斯土斯民的人文關懷。而《經典》的殊勝就是搭配攝影師安培淂,這位義大利籍攝影師以外籍之眼,所觀所拍都是一般所見的,卻因習焉而不以為意,反而老外別具隻眼而另有所見。正因如此,在他的鏡頭下見人所未見,證據就是又得獎:第四十五屆金鼎獎的「攝影獎」,也入圍圍第二十屆卓越新聞獎的「系列新聞攝影奬」。 細讀報導與攝影,感覺《經典》創造了新的美感、新的知識傳遞。民俗/民間宗教的報導,學者或歷史研究或

田野調查,不管其學科出身都較為嚴謹、制式,也就顯得嚴肅,也較為小眾。而民俗、信仰乃屬民眾生活的一環,理應可以通俗、平易,這就是系列專題的亮點所在。 多年來出入田野,既有機會得見前行代,也與諸多青壯世代一直有縁,感覺這個文化領域與時俱變/進。若按照儒家古典的禮學規律:禮意不變,而禮文(儀式)、禮器可變,時空既異,儀式與禮器則隨之而變,如此才形成各代的特色。 當今台灣面臨劇烈的社會變遷,其實連禮意也有些變動,何況是儀式、儀具及行動。我們認識的神明其實具有多面性/千面性,但無論如何變,仍不離其本:一種亙古不變的精神。所以台灣在華人世界中護衛的,就是保留良好的文化價值,這一塊寶地的神明與民

同在。既有機會先睹為快,感慨既有斯土也有斯神,此中神道有可觀者焉。 在《經典》所展現的,從採訪報導、攝影記錄,乃至編排方式,都是屬於這一世代;所見所聞既有所同,但可貴的是具現當今實態,故特別表而出之,希望共同珍惜、見證一個聖與美的世界,是以為序。 與時俱進的信仰共鳴/林美容(中研院民族所兼任研究員) 《出神入話》是鄭接黃撰寫的有關台灣民間信仰的文章,先後刊登在《經典》上,並且在大愛台「經典.TV」節目播出,文字加影像,以電視之大眾媒體的方式,已與社會大眾進行了全方位的交流。如今,結集出書應該是對文字作者很大的一種肯定,因為書籍作為平面媒體的一種展現方式,持續性會更久,更能長期地吸

引讀者做深度的閱讀瀏覽。所以,首先要恭喜接黃,努力有成,可以把自己費心費力去蒐集資料,進行田野調查,以及訪問專家學者,進而撰寫出來的有關民間信仰的瞭解與體會,與廣大的讀者分享,這是可喜可賀的事情。 我長年研究台灣民間信仰,理解到台灣人透過地方社區,對於天地神鬼的共同祭祀,所形成的祭祀圈,以及透過區域性的祭典組織所形成的信仰圈,建構了台灣漢人地域社會(territorial society)的基礎樣貌。我也曾研究曲館與武館的子弟組織,作為推廣廟會活動所需的文武陣,也是傳統社會很重要的基礎組織。 然而,學術的論述,讀者相當有限。所以有時我也透過大學課堂的講述、透過一些通俗寫作,或是通俗

演講等,希望更多人可以用民間信仰的視角,來瞭解台灣人的社會傳統、文化傳統,以及歷史傳統,以建構台灣人對自身文化的自信心。所以,一度我也自詡為台灣民間信仰的代言人,字裡行間與口語傳播之間盡力闡揚,難免不無維護不當的批判之意,皆是出於過去威權時期,民間信仰長期處於被矮化、低俗化的處境,以及學界對其世俗化、功利化的批判,一種不平則鳴的心境吧! 當然,有關台灣民間信仰的通俗文字作品不少,有些是實用性,教人怎麼拜拜等類,有些是就神明或祭典活動進行通俗的介紹。我自己也針對媽祖信仰,出過一本《媽祖婆靈聖》這本通俗書。對學者而言,出版通俗著作是有點拗手的,沒有文字編輯的協助很難竟其功。而接黃這本《出神入

話》沒有這個問題,可以直接了當地用自己慣用的文字風格,與讀者實際見面。接黃的文字很適合一般的讀者,不會太過生硬,內容的組織剪裁與編排也非常得宜,適當穿插受訪者的口述資料,自然而流暢。 這本書的內容,有關於神明的,媽祖、土地公、月下老人、文昌、財神、醫神、瘟神、動物神,也有關於鬼魂的信仰。基本上台灣人崇祀天地神鬼,天神與地祇,神與鬼,基本上有著陰陽兩元的文化思維在其中,地方社區對於天地神鬼是要共同祭祀的。神祇的種類何其多,接黃捕捉到的多是普遍受到崇祀的神明,但也有比較時興,符合時代需要的神明,例如月下老人。而接黃把文昌神與財神合併書寫,標題為:功名與利祿,更是一絕,對於人人追求的學業順利與

財運亨通,透過該文可以看見台灣社會大眾崇祀的情況。雖然,限於篇幅的關係,只能就其採訪的相關廟宇與相關人士,對該神的信仰進行鋪陳敘述,這樣倒是讓讀者比較有直擊臨場感,而不會流於神明的泛論。 除了神明信仰之外,本書也含納了有關神像、神轎、香爐、彩繪等相關的篇章,也有關於家將、神將、官將等相關陣頭的敘述,以及關於乩童的專章,基本上這些文章也都是圍繞著神聖物、陣頭,與神媒,幫助讀者進一步瞭解神明信仰更為深刻的內涵。 總之,本書的書寫有它的活潑性與動態性,但是作者會把這種種的民間信仰的樣態,帶入台灣社會發展的各種脈絡來思考,這是很難能可貴的。應該也是作者的用心所在,信仰有其文化傳統,但反映的

畢竟是此時此地台灣人的宗教心。 台灣民間信仰歷經先民來台的篳路藍縷,日治時期異文化的衝擊,以及台灣民主政治的洗禮,一九八○年代我在研究民間信仰的初期,民間信仰曾經威權的逼迫,大眾也在追求經濟發展與科技文明當中,未予重視。 然而,隨著台灣文化主體性的逐步建立,與台灣本土文化的復振,台灣人的信仰文化逐漸受到政府與人民的廣泛重視,不同於以往年輕人參與者寡,現在的年輕人參與民間信仰活動的頻率和熱度,似乎不斷地提高。民間信仰是很能夠適應時代變化與社會需求的一種習俗性與文化性的宗教信仰,當然,也反映當代的年輕人本身的各種需求。 希望藉著接黃這本《出神入話》,把民間信仰當作流行文化的跟隨者

,或是期望對自身信仰文化傳統有所理解的讀者們,都可以在此書找到他們相應的共鳴。 總論 映照人心的理解/鄭接黃 出神入話,將成語「出神入化」中,「化」字的造化含意,以「話」來完成;讓寫神這件事,透過文字直擊,對於台灣民間信仰的層層迷障,能不能寫出最後的答案,其實充滿對人的觀察。 相當於反其道而行。設若置身艋舺龍山寺的後殿,不是在看神,而是試圖看向眾神前祈求的人們,彷彿展示著各種人生階段、難題困境。原來人神之間,存在著某種微妙且溫暖的對映,更能看出個人至群體、地方至國家的歷史。 本書,即是依照「人神對映」的概念編排呈現。 第一章「台灣:有神隨行」,先以媽祖、王爺(瘟神)

、土地公,從原鄉到台灣,勾勒出環境與歷史。渡海的瘴癘之地,探究媽祖為何成為台灣母親的化想?面對未知的疫病,說「敬畏」是老生常談,在「和瘟」儀式裡,「和」字更能切中新型冠狀病毒的時事,恐懼如何和解?而土地以「土地神祇」的角度來解讀,能看出什麼樣的經驗?讓渡海的瘴癘之地,成為現在安居樂業的台灣。 第二章「人生:代代循環」,生育信仰在一開始,猶疑於「父母養育」與「孩子生長」的視角抉擇,後來體悟,孩子若是沒有父母(或如父母的角色),就算有神,也是無用。醫藥信仰的藥籤與問事,絲毫不避諱地直搗「迷信」的尖銳提問。幽冥信仰建構的死後世界,讓陰陽乖隔有了銜通,用來寄寓「獄念」與「慾念」的警世。一代又一代

,人生階段的終始之間,期盼與困惑、傳承與累積,「人」的身心靈命,以及情感,得以循環下去。 第三章「想望:普世追求」,作為普世價值的追尋,也成為社會對於「人」的期望、看法與祝願。在婚愛信仰裡,「既然命定,又何須祈求」的疑問,使得「想望」的意味更為深厚。功利信仰則將功利主義的印象評斷,拉回追求自我價值的準則。同時,收錄愈來愈受到關注的動物信仰,在「已經成為動物神,位階卻仍是低」的觀念迷惑中,觀察有情互動,於是寫下「不論主從,功高能震主,更能護主」,震與護,是尊重動物特性,以及情感連結,正巧呼應近年對於動物觀念的改變。 第四章「遍在:神形神通」,則試著以神的各種形式,將「神存在與否」的命

題,投石問路般,透過「粧將」的人神切換,來看人如何能夠成為神?而「乩身」多數的討論,偏向神的層面,書寫卻嘗試從退駕的「人」開始,在逐步成為乩身的過程裡,體會到的神、人,以及最重要的自己。最後一篇,從「神的形象怎麼都是福態的,神的想像從何而來」的困惑發想,一路敷寫香爐、彩繪、粧佛、輦轎,自無形,到有形而延伸的進程論述,神的形式多重多樣,一再扣合「對映」。二○二一年十一月,專題系列的最後一位受訪者,為結尾下達一個極佳的比喻——信仰如「鏡」——神所映照出來的存在,是實用的生存、精神的寄託,更是一種形而上,對於「人心」的詮釋。 可以說,這本書寫成的「神」,更多的是許多人用生命來一同形就,並且,傳

達人生是一趟什麼樣的過程,加深《出神入話》的人心,是試著「理解」,理解人生的難易,這趟「出神入話」的歷程才顯得彌足珍貴。 也最值得和讀者分享。 我與台灣道教的奇遇/安培淂 (Alberto Buzzola) 理解台灣道教,從來不是一件容易的事,就算是台灣人,也所知有限。身為台灣的外籍人士,我從小在一個與道教迥然不同的宗教環境中長大,因此,道教之於我,簡直是雲裡霧裡,大惑不解。接下這項拍攝任務時,綆短汲深,挑戰很大,但卻值得。無論從專業攝影師或個人的角度而言,我樂於把握機會,在這塊早已被我稱之為「家」的土地上,啟程踏上這段充滿靈性的文化之旅,沉浸於這一路的迷人景致與風情。過去一年多來,我

尋訪了不計其數的廟宇,接觸無數信眾與各異其趣的宗教活動。這趟探索之旅令我目眩神移,看得嘖嘖稱奇——從打造神明雕像,到解救身心靈的仙丹妙藥;看著人們對月老與八家將等天府天軍的虔心崇敬,也見識了乩童的捉邪驅鬼與對陰間的詮釋解讀後,我赫然發現,那原是人世間一種愛的表達方式……這些難以盡述的故事,我都以鏡頭,一一如實記錄。現代台灣的道教,無可避免地偏離最原初的思想,像種籽隨風落地,因尋求在地化的認同或受當地文化影響,而自成一格,融合為當代的道教。雖然如此,作為世界最古老的宗教之一,道教思想的核心與根源,仍牢牢穩穩地根植於宗教的原典裡。歷經這些日子的頻密接觸,我開始能超越故佈疑陣的宗教表象與行禮如儀,掀

開層層玄虛的面紗,發現道教與自然法則之間,其實緊密相連,融合共通。台灣道教的廟宇神壇,是最具體可見的宗教符碼。我和許多定居台灣,同時熱衷本土文化的外籍攝影師與朋友們一樣,對經常出現於各大宗教活動或慶典禮儀中的八家將,備感好奇。一般而言,台灣社會對八家將的形象與觀感,負評較多。台灣友人曾提醒我,面對那些傾心投入八家將的團隊,他們可能潛藏的陰暗性格,要謹慎戒備;這些先入為主的耳提面命,確實影響我早期的觀念,於是,我特別留意觀察八家將的各種宗教表現。他們威赫的形象確實令人心生畏懼,但在各種百花齊放的宗教禮儀與慶典上,他們也備受熱情的廣大群眾所追崇與敬仰。

以現代親子關係為主題之「虎爺」插畫創作

為了解決土地公雕刻 的問題,作者黃采嫣 這樣論述:

研究者因擔任教學工作,接觸到許多低年級學生及其家長,發覺現代的親子關係之間有許多不同的相處模式,而這些相處方式會直接或間接的影響孩子的發展。當家庭成員無法扮演好自己的角色,容易造成孩子在兒童時期部分需求未被滿足。當人們的需求未被滿足,容易產生心靈及行為上的問題,故研究者想藉由兒童守護神「虎爺」的研究,用插畫的方式記錄並關懷這些缺乏陪伴的孩子。本創作研究以插畫的方式,將研究者所觀察到的親子關係現象為故事架構,以明亮、溫馨和可愛的形式呈現。本研究創作以文獻分析法,蒐集虎爺的相關之民間故事與神像雕刻等圖文資料,據以進行「虎爺」此角色的設計。本研究希望讓不同年齡的觀眾都能在欣賞時感受到溫馨與治癒,進

而省思改變的可能。本創作採用水彩作為主要媒材,紙張選擇Arches水彩紙。以五大系列呈現:「虎爺紅色的夢:願望,收到了嗎?」、「虎爺綠色的夢:你的夢、你的夢!」、「虎爺藍色的夢:在,卻又不在」、「虎爺黃色的夢:噠噠噠噠噠」以及「虎爺紫色的夢:一起勇敢為自己負責」,各系列7張作品,共35張作品。創作作品於2022年7月4日至2022年7月7日,在本校美術樓H102展出。

土地公雕刻的網路口碑排行榜

-

#1.佛櫥、神桌、神像佛像雕刻、各式木工精雕、客製繡品 - Pinterest

Dec 7, 2019 - 為了讓大家在熱熱的天裡也能有幸福的氛圍~倫師私心分享洋溢著幸福感的小品喬,還有笑咪咪土地公伯伯(這才是重點)!!!! 有陽光般的溫暖的笑容的土地公伯伯 ... 於 www.pinterest.com -

#2.木雕土地公第9頁- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年5月

第9頁木雕土地公價格推薦共822筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#3.王爺•財神爺•土地公 - 聯興神桌佛具

... 臺中為主要的發祥地,鹿港地區自古以來,即是傳統木雕業的重鎮,不論寺廟建築、神( 佛) 桌的製做、神( 佛) 像雕刻、家俱及宗教法器,都是鹿港盛行的傳統工藝事業。 於 www.100years.com.tw -

#5.木雕土地公神像 - 阿里巴巴商務搜索

阿里巴巴為您找到43條木雕土地公神像產品的詳細參數,實時報價,價格行情,優質批發/供應等信息。您還可以找土地公土地婆神像,道教神像,印度神像,關公神像,小神像等 ... 於 tw.1688.com -

#6.南方創客基地攜手美國BSB組織打造台灣第一間思創造實驗室

... 次國際交流之效益,適逢本次計畫需要大型木工雕刻機等數位自造設備支援,而基地不僅擁有全台唯一的Shopbot 96-60-8 大型CNC 木工雕刻機,更可提供 ... 於 news.sina.com.tw -

#7.神像藝術-土地公伯伯(十一種體的福德正神)

十一尊不同體態的土地公伯伯,分享給大家看看叭^^其實有幾尊已經被結緣 ... 櫥、神桌、神像佛像雕刻、各式木工精雕、客製繡品、令旗神衣神帽、祖龕::. 於 linshinfa.pixnet.net -

#8.木雕土地公像 - 國家文化記憶庫

本物件為土地公神像,木製,坐姿,頭戴員外帽、左側有個童子拿元寶,右手拿拐杖,身著有壽字的員外袍。土地公,名張福德,又稱福德正神, ... 於 memory.culture.tw -

#9.土地公神像 - Alisign

中日宗教藝術神桌佛聯神明彩設計50 實土地公雕刻福德正神木雕土地公伯神像雕刻福德公伯精緻木雕佛像拜土地公拜財神1尺3土地公神像$38,000 直購. 花梨木雕福德正神土地 ... 於 www.temasslari.me -

#10.實土地公雕刻福德正神木雕土地公伯神像 ... - 奇摩拍賣

實土地公雕刻福德正神木雕土地公伯神像雕刻福德公伯精緻木雕佛像拜土地公拜財神1尺3土地公神像| 於 tw.bid.yahoo.com -

#11.【話題】山友圈的「潛規則」,到底有哪些? - 健行筆記

登山是破壞自然行為? 基石是山神象徵? 如同用石頭代表土地公或雕刻木頭代表神明? 4 於 hiking.biji.co -

#12.土地公木雕- 人氣推薦- 2022年6月 - 露天拍賣

買土地公木雕立即上露天享超低折扣優惠和運費補助,新註冊會員天天享優惠,快來露天參加各種快閃 ... 文財神香樟木土地公木雕神像鎮宅招財辟邪保平安佛像手工雕刻擺件. 於 www.ruten.com.tw -

#13.土地公特展 - 國立自然科學博物館

因泥塑易碎,到60年代,則出現以磚土燒製的土地公,以其上釉與否,或釉材不同而各具特色,並以製造的地點命名,例如南投燒、大甲燒等。 木雕土地公. 藝師以木材雕刻土地公 ... 於 www.nmns.edu.tw -

#14.木雕福德正神神像- 藏品資料 - 典藏網

土地公 的正稱是「福德正神」,一般人稱為「土地公」。臺灣的土地公神像,大都是頭戴員外巾,身穿員外帔,留著長長的鬍鬚,圓圓紅潤的臉,右手拿著員外 ... 於 collections.nmth.gov.tw -

#15.新莊地藏庵 - 维基百科

供奉地藏王菩薩、大眾爺、董大爺(附虎頭神)、目蓮尊者、十殿閻羅、註生娘娘、境主公、土地公、三寶佛及觀音菩薩等。 1956年時報導時正殿兩廂分別是祭祀觀音菩薩與關 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#16.佛像神尊金身雕刻收藏藝術(土地公、太子) - (舊)蝦皮-購物

關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買佛像神尊金身雕刻收藏藝術(土地公、太子)很值得參考。LINE Shopping. 於 buy.line.me -

#17.特殊型土地公

土地 神,並非是單一神祇,各地皆有不同的土地神掌管土地,所以,土地神自然會有不同的模樣產生,而雕刻師傅每人雕刻的風格各異,加上因時代的風格變化,所以就產生了 ... 於 163.28.10.78 -

#18.實木土地公雕刻福德正神木雕土地公伯神像雕刻福德 ... - Flickriver

Flickriver - view images as a 'river of photos' and more... 於 www.flickriver.com -

#19.福德正神(土地公) - 神像,佛像- 神源佛具行-神桌神將武轎繡莊

供各有所專的師父雕刻及美工彩繪.近日另邀請台南師父加入團隊.讓神源在神像的領域再次更上一層<本店有數千尊神像.無法全部上架.網路相片僅供. 於 www.v2688.com.tw -

#20.木雕土地公整理-泥金處理

木雕土地公整理上金供奉的神像總是因為燃香時的煙熏日久後黑色油煙,請過來雅府整理翻新經過去漆、清潔、打磨、修補、上泥金、妝點一番後,金光閃閃神采奕奕! 於 yafoonano.com -

#21.青斗石雕製:土地公-婆廟、地基主、五營殿、地藏殿(4) - 威霖 ...

回首頁 > · 商品介紹 > · 雕刻工藝 > · 青斗石雕製:土地公-婆廟、地基主、五營殿、地藏殿(4) ... 於 www.weiling.com.tw -

#22.(吳先生六尊)土地公- 福德正神土地公神像雕刻神明雕刻舊神 ... - 痞客邦

福德正神土地公神像雕刻神明雕刻舊神整修吳先生六尊土地公(2). 福德正神土地公神像雕刻神明雕刻舊神整修吳先生六尊土地公(2). 於 ccmoney8888.pixnet.net -

#23.土地公神像- 優惠推薦- 2022年6月| 蝦皮購物台灣

買土地公神像立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超 ... 【華嚴雕刻】土地公福德正神伯爺公手拿如意元寶廟會模型公仔神像神尊道教. 於 shopee.tw -

#24.【斯文慈祥土地公】一尺三梢楠木精緻雕刻土地公福德正神 ...

微笑著和我們傳承訴說著人生的智慧 。 土地公爺爺身上精緻的雕刻,. 不是非常複雜的形式~. 但是用心感受 ... 於 dragon9168.pixnet.net -

#25.【土地公木雕像】价格_图片 - JD.com

广济格花梨实木雕刻土地公土地婆佛像摆件地主财神福德正神家用供奉神像花梨木精雕土地公【高30CM】. 已有1人评价. 关注. #RemHtml($!{product.content.wareName}). 於 www.jd.com -

#26.尚福神桌-鹿港三代老店on Instagram: “|土地公#神像雕刻 ...

2 Likes, 0 Comments - 尚福神桌-鹿港三代老店(@shang_fuu) on Instagram: “|土地公#神像雕刻#神像整理#神尊#神明#土地公” 於 www.instagram.com -

#27.土地公像

中日宗教藝術神桌佛聯神明彩設計50 實土地公雕刻福德正神木雕土地公伯神像雕刻福德公伯精緻木雕佛像拜土地公拜財神1尺3土地公神像$38,000 直購. 極細緻手工彩繪製作. 於 www.atotoejo.me -

#28.惠安石雕土地公庙(石雕福德祠)雕刻 - 今日头条

石雕土地公庙又叫福德祠、伯公庙,它是中国民间供奉土地神的庙宇,普通来说多为各地域自发树立的小型建筑物,同时也是属于散布最广的祭祀建筑。 於 www.toutiao.com -

#29.木雕神像土地公(5) - 大溪新昇神桌工廠

木雕神像土地公(5)木雕神像土地公(5) 你想要找的神像雕刻- 網路人氣推薦商品就來新昇神桌工廠,買神像雕刻- 商品來新昇神桌工廠享超低折扣優惠與運費補助推薦數十年大 ... 於 www.sinsheng.tw -

#30.湖南省非物质文化遗产名录(二) - Google 圖書結果

傩面俗称“脸子”,为木雕,常见傩面有开山小鬼、修路郎君、判官、土地公、土地婆、 ... 此外,有面像吞口和由吞口衍变的“福”字纹门饰,傩面均由民间处师雕刻,经处师或师公开 ... 於 books.google.com.tw -

#31.【神像解說.第一集、福顯宮開基土地公】老神體態雕刻得維妙 ...

起初看開基 土地公 沒什麼感覺,直到白身雕塑出來仔細端詳後才發現此體態之美,於是興起一念拍攝短片供大家一同觀賞!影片內容講述皆為個人感受, ... 於 www.youtube.com -

#32.福德正神庙土地公神像树脂雕塑土地公土地婆神像价格- 推发网

企业简介: 河南雕塑工艺厂***从事道教神像佛教神像民间俗神仙国诸神冥界鬼神玉皇大帝王母娘娘真武大帝文武财神西方三圣四海龙王金童玉女三清四御太乙天尊十殿阎王黑白 ... 於 www.tuifa.cn -

#33.實木土地公雕刻福德正神木雕土地公伯神像雕刻福德公伯精緻 ...

實木土地公雕刻福德正神木雕土地公伯神像雕刻福德公伯精緻木雕佛像#拜土地公 #拜財神 #1尺3土地公神像. Done. Show your appreciation with the gift of ... 於 www.flickr.com -

#34.聖豐雕刻神尊雕刻神像整修神像-福德正神土地公(舊神整修)蔡 ...

聖豐雕刻神尊雕刻神像整修神像-福德正神土地公(舊神整修) 0972707880 蔡師父 雕刻神尊雕刻神像整修神像-福德正神土地公(舊神整修) 底座多處裂痕一有裂痕就需快快處理才 ... 於 blog.xuite.net -

#35.悠韵的雕塑 - Google 圖書結果

... 乾隆年间制作的置于万佛阁 的大弥勒菩萨立像,像为白檀木雕刻制成,高18米, ... 道教神祇上至玉皇大帝,下至土地公,都可以认为是人间各级统治者的神圣化,只是相对佛教 ... 於 books.google.com.tw -

#36.「從具象、半抽象到抽象完備美學」彰女退休老師陳瓦木個展

尤其是他融合繪畫、書法及雕刻於一身的特長,完全彰顯出藝術家豐富的創作技法。尤其陳老師為深入形而上的藝術源始,特地到絲路及敦煌石窟探索數千年的 ... 於 www.peopo.org -

#37.三角潭的水鬼 - Google 圖書結果

新王公如果少了開基祖附身,縱使用玉石雕刻或純金鑄造得再威嚴再有氣勢, ... 重新雕刻或銅鑄金塑可不是短短幾個禮拜,或是幾個月便金媽祖或二結金土地公那種九九九純金的 ... 於 books.google.com.tw -

#38.石雕土地公土地婆神像雕刻(多图欣赏) - 网易

石雕土地公土地婆神像雕刻(多图欣赏),石雕,香火,财神,神灵,土地神. 於 www.163.com -

#39.神像雕刻)土地公高5.2公分寬3公分深2.5公分

神像雕刻)土地公高5.2公分寬3公分深2.5公分漢韻佛具神桌工廠,漢韻成立于1980年.張先生16歲即從事木作神像雕刻)土地公高5.2公分寬3公分深2.5公分佛具神桌神像雕刻迄今已 ... 於 hanyun-art.com.tw -

#40.神像雕刻|佛聯|木雕聯|公媽龕|神桌佛俱 - 歡喜緣佛具

土地公 ——福德正神,本名張福德,自小聰穎至孝;三十六歲時,官朝廷總稅官,為官清廉正直,體恤百姓之疾苦,做了許許多多善事。一零二歲辭世。死後三天其容貌仍不變, ... 於 0286869143.com -

#41.土地公神像雕刻- Explore

explore #土地公神像雕刻at Facebook. ... 每個人見解不同但現今的木雕技術雕刻細節或神韻都刻的很精細跟傳神所以我個人覺得畫不畫都可以ㄜ⋯⋯至於”開光點眼” 跟”畫 ... 於 www.facebook.com -

#42.「土地公」名不虛傳名下土地價值逾4億! - 台視新聞

台北市中心一間5坪大的土地公廟,公告價格743萬元; 雕刻師林新來時常搶救落難神明,在收容中心有一萬多尊被丟棄的神像 ... 於 news.ttv.com.tw -

#43.土地公影像圖2 – 益興佛具(一起招拜拜)公媽龕,神桌,神明櫥,香品 ...

土地公 影像圖2 ... 宮壇神桌台北市新北市板橋新莊三重蘆洲中和永和三峽樹林新店鶯歌基隆淡水八里林口五股泰山雕刻工廠直營神桌、神櫥、廟桌、佛桌、神龕、 餐桌椅、 ... 於 www.go17988.com -

#44.持仗福德正神-土地公神明雕刻 - 唐山居家佛俱

福德正神,民間親切的稱呼為伯公、土地公伯等,. 是非常親近生活的守護神靈。 掌管土地上一切大小事,保佑農業豐收、經商順利、. 於 tonshine.pixnet.net -

#45.土地公文化館四週年慶祝活動,神像工藝特展傳達珍貴庶民工藝

丁師傅在元清觀大火之後被指定進行神像整修,意外發現藏在玉皇大帝神像中的清代遺留神尊;本次特展主視覺即為丁師傅雕刻的土地公神像。 於 www.tycg.gov.tw -

#46.石雕土地公常见石雕土地公样式雕刻寺庙石雕福德正神 - 知乎专栏

石雕土地公是比较常见的石雕神像之一,也是比较常见的石雕艺术品之一。石雕土地公又称作福德正神,是汉族的民间宗教信仰之一,供奉土地公的土地庙是在 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#47.福山宮土地公廟裸女木雕文化小縮影 - 公視新聞網

福山宮土地公廟裸女木雕文化小縮影 ... 又加蓋大廟把祂包起來所以現在這間才叫做廟中廟包在正殿裡面,用石頭雕刻的土地公,這間就是最古早的福山宮, ... 於 news.pts.org.tw -

#48.敬謹虔誠,精雕細琢——談神像雕刻的今與昔

唐山師傅在興建廟宇、雕造神像之餘,也收了一些有意從事雕刻的本地少年為徒,培養 ... 再以普為本地人所信奉的土地公來說,民間以為他是心腸善良、溫厚篤實、樂於助人 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#49.土地公(福德正神) - 佛山軒佛具行

佛山軒神藝-金財富土地公. 極真彩繪- 精雕浮現 #福德正神#財富員外#最大地主. 土地公(福德正神). 南體極細彩土地公. 持杖土地公. 土地公(福德正神). 財寶杖土地公. 於 www.foshanshuan.com.tw -

#50.上曜建設

湖美帝堡泳池端景 2018/5/1 王者意象獅型雕刻圓拱穹窿,奢華典雅盡顯帝王行宮氣韻,尊榮輝煌眾所仰望,敬獻層峰品味享受. 樓板--結構技師勘驗 2017/9/7 於 www.sunyad.com.tw -

#51.神明佛像雕刻-樟木土地公伯 - 唐山居家佛俱

神明佛像雕刻-樟木土地公伯介紹:規格:1尺3材質:樟木+安金彩繪◎同款可訂製不同尺寸與木料歡迎洽詢。... 於 www.tonshine.com.tw -

#52.南方創客基地攜手美國BSB組織打造台灣第一間思創造實驗室

... 交流之效益,適逢本次計畫需要大型木工雕刻機等數位自造設備支援,而基地不僅擁有全台唯一的Shopbot ... 土地公聖誕徐榛蔚協同各福德宮廟信眾參拜祈求花縣縣運昌隆. 於 ek21.com -

#53.撒部・噶照用創作傳達海的訊息建工藝文個展浪漫登場

其創作形式多元,包括雕刻、泥塑、裝置、編織、繪畫、音樂等,作品風格呈現海洋波浪的線性流動感,扎實的結構與細緻紋理,蘊涵著對土地深層的情感,他 ... 於 times.hinet.net -

#54.專營各式佛具百貨批發專業神像雕刻

尺3, 樟木,福德正... NT$16800. 尺3 福德正神土地... NT$86000. 尺6 千年黃檜... NT$88000. 尺6 古體福德. 尺3 新版土地公. 尺3 土地公. 6寸黑檀土地公. NT$6800 ... 於 www.gangwei256.com.tw -

#55.19-7.神像雕刻過程芻像(土地公) - Sketchfab

材質: 木質/樟木木雕漆年代/時間: 1995(民國時代-臺灣戰後時期) - 19-7.神像雕刻過程芻像(土地公) - Download Free 3D model by cadyunlin2021. 於 sketchfab.com -

#56.神泰興居家佛具* 雕刻作品彩繪土地公

土地公 ,又稱福德正神、福德老爺、福德伯公、土地公伯、土地神、社公等。是最為普遍信仰的神明之一,屬於地方的保護神,在傳統文化裡,土地神就是社神 ... 於 s23021595.pixnet.net -

#57.木雕土地公 - PChome商店街

台灣木材雕刻藝品--單一商品. ... 土地公很仁慈,而土地婆卻很自私,三番兩次的勸止土地公幫助人們,所以人們就不在祭拜土地婆,而只祭拜土地公了。土地公是每個地方的 ... 於 www.pcstore.com.tw -

#58.神轎雕刻:: 廟宇雕刻:: 宗教雕刻 - 森源工藝部

五十年傳承,不變的森源」是森源雕刻對傳統工藝的執著,對每件作品的用心與負責,讓森源雕刻在業界獲得品質優良的好口碑, ... 編號: 土地公轎,東石上庭宮 ... 於 www.s-u.com.tw -

#59.新北永和國小旁都更案規劃54戶社宅- 生活 - 自由時報

新北市永和區永和國小旁一處都更案日前獲市府審議通過,最快今年下半年動工,將興建兩棟地上二十八層的住商混合大樓,因範圍內包含公有土地, ... 於 news.ltn.com.tw -

#60.木雕土地公土地婆神像-新人首單立減十元 - 淘寶

淘寶海外爲您精選了木雕土地公土地婆神像相關的161個商品,你還可以按照人氣、價格、銷量和評價進行篩選查找。 於 world.taobao.com -

#61.土地公 - 台中丁朝山神佛雕刻鋪

土地公. 戴銀相帽. 材質樟木. 尺寸1尺3. 我要詢價. 材質、尺寸、姿勢,接受客製化處理. 土地公. 1. 創作說明. 回列表 · 丁朝山神佛雕刻鋪神像雕刻. 於 www.dingchaoshan.com.tw -

#62.精湛工藝的雕刻技術福德修行心誠則靈桃園市土地公文化館

全台第一座以土地公主題的博物館在桃園土地公文化館除了展示特定專展外,展示歷代土地公神像,從泥塑、石雕、磚燒及木雕~時代演變歷歷在目~了解海外 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#63.木雕土地公佛像| 飛比價格

木雕土地公佛像價格推薦共242筆。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少,省最多!簡單快速上手,最適合你的比價 ... 於 feebee.com.tw -

#64.木雕土地公神像失竊竟是被偷去供奉? - 民視新聞網

新北市中和一家百年土地公廟,6日凌晨四點多,來了一名男子,搬走桌上一尊木雕神像,宮廟主委、同時也是當地里長,發現以後調監視器報警, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#65.實木土地公雕刻福德正神木雕土地公伯神像雕刻... - 中日藝術 ...

實木土地公雕刻福德正神木雕土地公伯神像雕刻福德公伯精緻木雕佛像. #拜土地公. #拜財神. #1尺3土地公神像. See 0955516966's whole Tumblr. 於 0955516966.tumblr.com -

#66.神桌佛像佛具精品製做中日宗教藝術工坊on Twitter: "實木土地 ...

實木土地公雕刻福德正神木雕土地公伯神像雕刻福德公伯精緻木雕佛像#拜土地公 #拜財神 #1尺3土地公神像. Image. 11:00 PM · Dec 22, 2018·Twitter for iPhone. 於 twitter.com -

#67.木雕土地公

木雕土地公 · 相關商品 · 凸繡小戰甲 · 濟公 · 玉女. 於 bomingtw.com -

#68.台灣多奇廟,遊出好運道 - 第 189 頁 - Google 圖書結果

這尊土地公也很華麗、貴氣,很多人都在此祈求土地公庇佑。值得一提的是,關渡宮雖然歷經多次的改建與增建,但仍保留不少文物,也新增許多精緻的木雕、石雕、剪黏或交趾陶等 ... 於 books.google.com.tw -

#69.土地公像的價格比價 - 購有錢

黑檀木雕福德正神土地公神像擺件家居供佛鎮宅風水擺設工藝品1入 · 土地公神像土地爺財神像商家守護神 · 【熱銷推薦】純銅土地公婆神像福德正神財神土地爺奶土地神土地婆佛像 ... 於 www.goyomoney.com.tw -

#70.石雕土地公住宅摆放神像佛像雕刻大型土地庙定做 - 中国供应商

中国供应商(https://site.china.cn)厦门吉鸿翔石业有限公司为福建厦门石雕土地公住宅摆放神像佛像雕刻大型土地庙定做批发厂家,福建厦门石雕土地公住宅摆放神像佛像 ... 於 site.china.cn