在來米 做法的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曹銘宗寫的 蚵仔煎的身世:台灣食物名小考 和王浩一的 旅食小鎮:帶雙筷子,在台灣漫行慢食(下冊)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Obituary information for Carol L. Reynolds也說明:Carol L. Reynolds, 65, of Wareham, died Wednesday, June 21, 2023 at her home after a brave battle with cancer. She always said that cancer ...

這兩本書分別來自貓頭鷹 和有鹿文化所出版 。

國立政治大學 教育學系 蔡錚雲所指導 曾雅麟的 教育的存有向度: 梅洛龐蒂存在現象學的人文意涵及教育蘊義 (2017),提出在來米 做法關鍵因素是什麼,來自於教育、存有向度、梅洛龐蒂、存在現象學、人文意涵、模糊性、教育肉身、纏繞哲學。

最後網站在來米做ㄟ芋頭粿 - 姚姐姐的幸福廚房則補充:... 做法: 1.在來米洗乾淨泡水放冰箱隔夜 2.將泡過水的在來米瀝乾,加入水800克放入果汁機磨至細緻沒有顆粒 3.香菇及蝦米略泡軟炒香加入紅蔥酥拌勻備用 4 ...

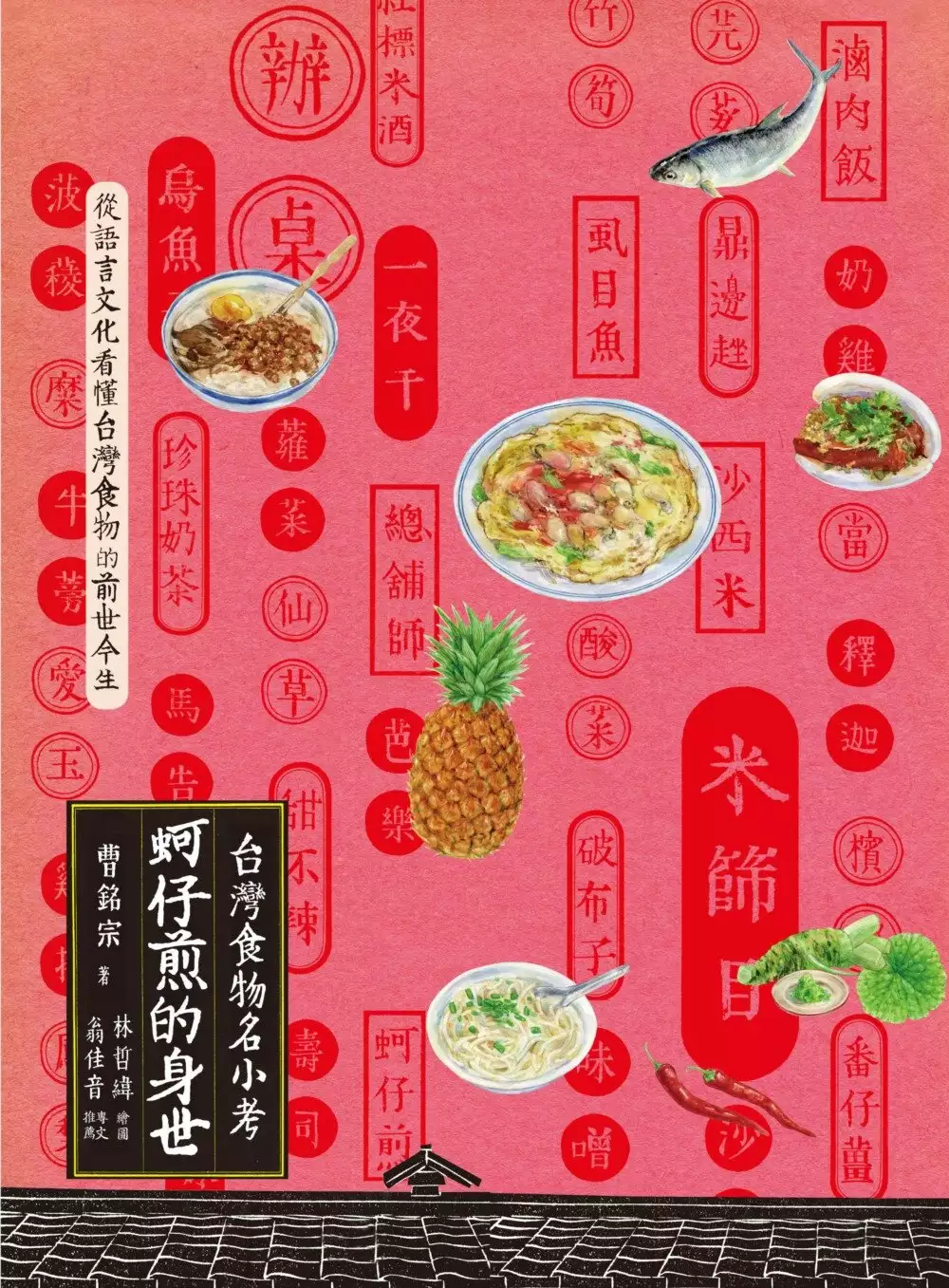

蚵仔煎的身世:台灣食物名小考

為了解決在來米 做法 的問題,作者曹銘宗 這樣論述:

從語言文化看懂台灣食物的前世今生! 番茄醬的英文Ketchup出自閩南語? 冬粉,其實一直都寫錯字啦! 十九世紀末清法戰爭期間法國士兵在基隆賣汽水? 全球美食天堂台灣,代表性小吃多不勝數:蚵仔煎、牛肉麵、滷肉飯、珍珠奶茶……走過、路過、吃過這些美食,但你想過這些美食是怎麼來的嗎?它們的名稱又有什麼特殊意涵? 本書旁徵博引,透過大量蒐集的資料,加上作者滿滿的好奇心與聯想力,帶領讀者從《黃帝內經》談到基督宗教聖歌,從網路閒聊說到字典考證,展開一場精采的百年美食文化考察之旅。全書內容共分成三大部分: ●台灣食物語源考察 台灣食物名稱源頭多樣,從歐美輸入的

甜不辣、東南亞名字的蓮霧、來自日本的阿給,還有許多源自古漢語、原住民語,甚至還有反輸出成為英日語系外來語的小籠包、珍珠奶茶。包羅萬象的食物語源,應證台灣多元文化的歷史源流。 ●美食的前世今生 從語言切入,不但能找出食物的源頭,還可以發現美食背後的歷史。烏魚子從荷蘭時代就閃閃發光!同時也成為荷蘭的徵稅對象。滷肉飯大受歡迎,其實和白米大變革──在來米轉為蓬萊米有關。台灣人以前不太吃辣,戰後外省族群不但帶來麵食文化,也帶來了吃辣的習慣。 其實,食物的背後不只有歷史故事,還有地理差異。像是過年一定要吃的「長年菜」,南北吃的其實不相同。而傳統的「南湯圓,北元宵」,又是如何區別?都可在本書一

探究竟。 ●台灣的美食文化 熱鬧滾滾的辦桌,背後有何深厚的人文底蘊?以前台灣人習慣吃米飯,今日卻有台南擔仔麵和台北牛肉麵節,這些麵食文化是從何興起?至於節慶必吃的食物,又形成哪些特殊的美食文化規則呢? 本書透過從語言文化的考證,可以清楚看到,台灣美食的名稱來源多樣,多種菜系豐富了台灣人的口味與生活。廣大的素食人群,也許有機會把「蔬食文化」推廣成有潛力的新菜系。而泡沫紅茶等反輸出的外來語,更推廣了台灣的知名度,未來又有那些潛力新美食會在世界各地流傳,值得拭目以待。 嘗鮮推薦 莊祖宜/廚師、作家 焦桐/中央大學教授 張玉欣/財團法人中華飲食文化基金會顧問 鄭順聰

/作家 蔡珠兒/作家 劉蓓蓓/萬里蟹.台北牛肉麵節總企畫、餐飲品牌行銷顧問 歷史系出身的曹老師結合近代史學、語文、中醫理論所及的通盤詳解,加上偶有廚藝料理發表,更為所著增添風采,實為料理界的後進們學習。──林奕成/薰衣草森林品牌主廚 曹銘宗他保有好奇與好學的態度,在追根究柢之下往往發現驚喜,跟隨著他的探索一起前進,不會後悔。──陳靜宜/飲食專欄作家 本書作者從語言演變的觀點,追尋台灣飲食名稱的身世。有了美食加持,搭配遠勝照片、細緻美麗的插圖,繁瑣嚴謹的字源學考察也變得樂趣橫生、有滋有味。──蔡倩玟/國立高雄餐旅大學食創所副教授,《美食考》、《食藝》作者

在來米 做法進入發燒排行的影片

【芋頭糕】手工無添加,傳統點心綿密Q軟!輕鬆上手沒難度!

「從削皮至完成,一步一步教會你!」

「蒸完、煎著吃都非常美味阿!」

-

⛱簡單哥小前置:蝦米用清水浸泡半小時

🌈簡單哥小知識🌈

為什麼在削芋頭的時候手會癢呢?

因為芋頭皮內層含有「草酸鹼粘液」,導致削皮時與肌膚接觸後常常會產生搔癢的問題,建議保持芋頭表面的乾燥,也可以戴上手套再去皮!若是碰到芋頭的話,可以用鹽巴稍加搓洗雙手,以去除養澀!

-

(今日份量:2人份)

🥣需要準備的材料🥣

👉芋頭 600克

👉在來米粉 230克

👉熱水 450克

👉東蝦 35克

👉鹽巴 1小匙

👉紅蔥頭酥 30克

👉黑胡椒粒 1/2小匙

👉糖 1/2小匙

👉水 250克

-

⚠️簡單哥小提醒⚠️

1大匙 = 1湯匙 = 15ml

1小匙 = 1茶匙 = 5ml

-

🥘開始簡單製作🥘

①將芋頭削皮後,洗乾淨擦乾後刨絲

②在來米粉加入水攪拌均勻

③黑胡椒粉、糖、鹽攪勻,加一半到滾水裡拌勻

④調味後的滾水倒入麵糊中拌勻

⑤將蝦米炒香後,加油炒到起泡後芋頭絲拌炒

⑥將芋頭絲炒香後,加入紅蔥頭酥拌炒均勻

⑦加入另外一半調味料炒勻,關火倒入麵糊拌勻

⑧鍋子降溫後開中小火繼續拌勻

⑨蒸籠鋪上布後,倒入芋頭糕麵糊壓平用布蓋好

⑩放入蒸籠後開火炊40分鐘即美味完成

-

❤️簡單哥感謝大家的觀看❤️

🍳粉絲敲碗的鍋子資訊🍳

簡單哥目前使用的鍋子是

「德國雙人290週年小紅鍋」

百貨專櫃與MOMO購物網已經上市哦✨

➤MOMO購物網 https://easybrofood.pse.is/ZWILLING

你實際「按讚」「分享」「追蹤」👍

是我拍片的動力哦!🎬

喜歡我的朋友歡迎加入我✌️

➤Line官方帳號 @easybrofood

➤簡單閒聊Podcast https://pse.is/3azapd

➤史上最實用貼圖上線拉 https://pse.is/U3DC6

➤IG帳號 Easybrofood

➤YouTube頻道 https://pse.is/wenyc

➤FB粉絲頁 https://pse.is/xd3y9

➤簡單哥大家庭 https://pse.is/tvlet

➤ Line社群小家庭 https://pse.is/wgrn4

有各位的支持,我會更加努力拍更多好吃又簡單的美食給各位,感謝💕

-

#芋頭糕

#傳統點心

#手工無添加

#簡單在家做

#簡單哥

教育的存有向度: 梅洛龐蒂存在現象學的人文意涵及教育蘊義

為了解決在來米 做法 的問題,作者曾雅麟 這樣論述:

雖然專業知識的現代分工已是當今社會的研究指標,但根據論題, 本文將反其道的以跨領域的方式來處理。無疑的,教育的問題離不開人的問題,而人的問題在本文的論述中,它關乎的是存在的問題。於是在一章時,我們從「存在問題」的脈絡以及為何是現象學去提出有關存在問題的看法,這自然是因為現象學可以帶領我們觸及到人存在問題的核心。進而從現象學到現象學心理學的過渡中,在第二章時我們提到了海德格和胡塞爾的世紀交手,並在梅洛龐蒂的「存在現象學」中以本質放回存在來回應一個現象學但卻是現象學的各自表述 。可是當談及存在問題時,它其實是深刻地指向他人與自我的共同世界,故在第三章時,我們必須回到生活世界才能弄清楚人所形構出來

的人文世界。有別於傳統意涵下的人文主義,當存在主義在二次大戰後取代前者時,作為西方馬克思主義的第一人,梅洛龐蒂不但和沙特所主張的意識型態交鋒,遂在現實世界中發展出和後者不同的具體 「人文意涵」。可是人文世界的具體意涵並不在任何文本定義中,從存在現象學來看,由於人是情境中的主體,因此,人勢必會遇到現實情境中的倫理問題,且具體世界的人文意涵須經由情境中的實踐行動,即「情境倫理」才能被有效說明, 故在第四章以情境倫理作為架橋,我們也間接地拋出了教育中的棘手問題,即現行教育中被邊緣化的少年處境及教育進場協助時必須考慮的現實條件,是以,探討人存在的根本問題,它並不是心理學或是精神分析意義下的人的主體,也

不是啟蒙以降或是精神科學中的人文意涵,當然,它與人文科學中所談的主體意涵也不同,故在第五章時,本文的壓軸是在走完前篇各章後才能蘊生出的「教育意涵」,那是從可見現象所反顯出來不可見的「存有向度」,換言之,當我們一昧往前發展現代教育時,什麼才是教育的原初經驗處?什麼才是我們發展現代教育義無反顧的起點?從這點來看,教育的可能性是圍繞現實條件中自然緣起而不是從理想的人類圖像所著手,可是,這又是如何可能的?本文認為,除了讓教育自身自行向我們揮手,我們回應教育的方式則是審慎地等待被邀請而非直驅前行。故和一般知識論的做法不同,我們不是從已證成的知識出發,而是要回到主體問題的根源對人存在問題進行重新發問,這麼

一來我們才能以不失真的方式,除了反顯人的存在性,也能將教育的存在意涵蘊生出來。

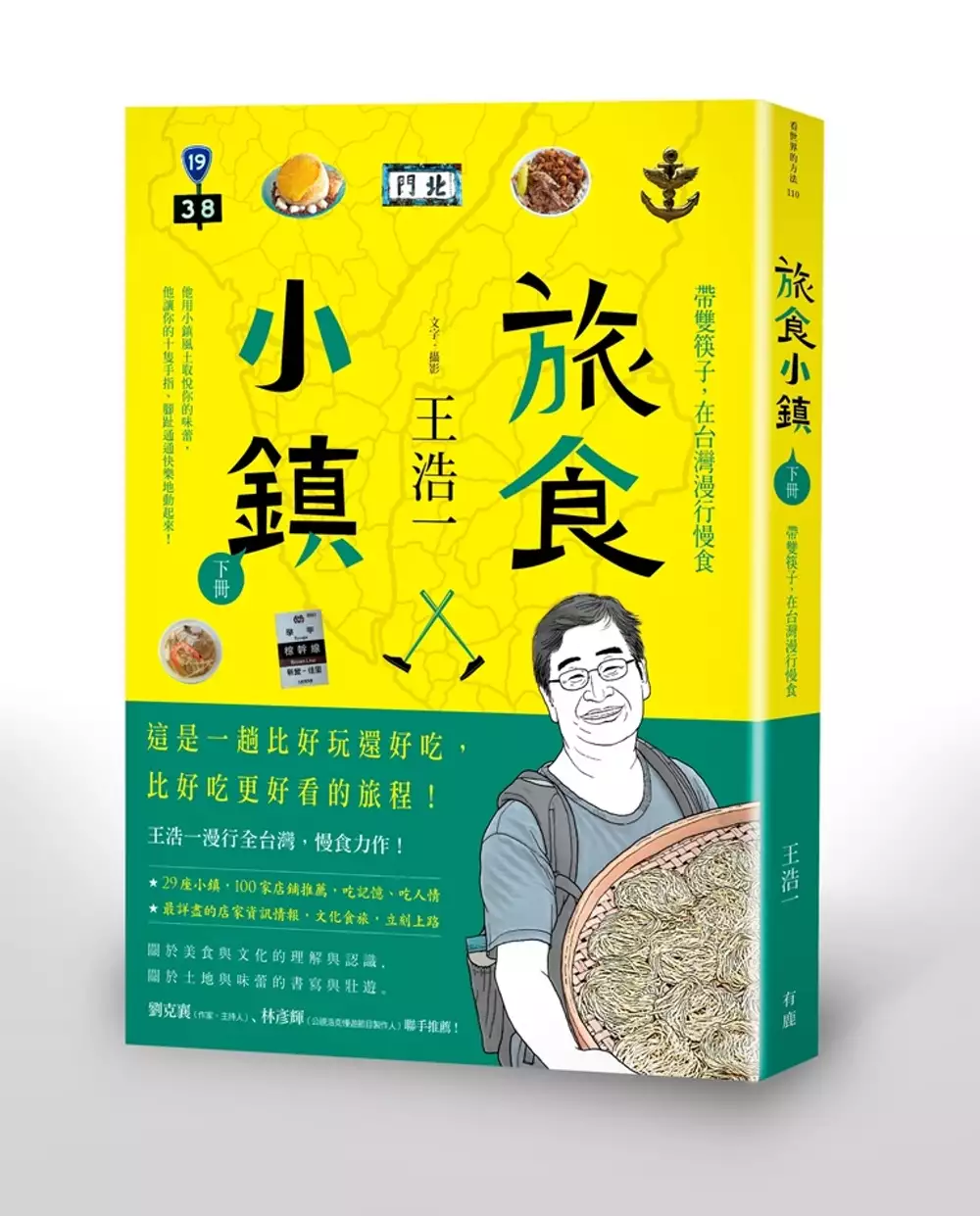

旅食小鎮:帶雙筷子,在台灣漫行慢食(下冊)

為了解決在來米 做法 的問題,作者王浩一 這樣論述:

這是一趟比好玩還好吃,比好吃更好看的旅程! ★王浩一繼《小吃研究所》後,漫行全台灣,慢食力作! ★29座小鎮,100家店鋪推薦,吃記憶,吃人情 ★最詳盡的店家資訊情報,文化食旅,立刻上路 「我閱讀台灣小鎮方式是不同的、有趣的也是幸福的,走在美食足跡上,探索台灣的食物歷史與美食文化……我以為,食物文化的層層疊疊與改變過去、創新未來,這件民生大事需要被記錄。」—王浩一 他記錄山丘、河流、平原與人的流動,不同美食像繽紛的花開; 他用小鎮風土取悅味蕾,讓十隻手指、腳趾通通快樂地動起來! 王浩一繼暢銷作品《小吃研究所》後,對台灣食物文化的起源與過程,有了更進一步的

追尋。他走出府城,行遍全台,像是一張張打開島嶼的複寫紙,從而找出不為人知的文化痕跡。美食故事失佚的,尋找出來;美食傳說不詳的,挖掘出來;美食典故混亂的,爬梳出來。他用味蕾來閱讀台灣小鎮,用筷子書寫與壯遊,並彩繪出土地的豐富層次。 ◆王浩一旅食小鎮精選 【吃過古早味的涼麵「豆芽麵」?】 所謂「豆芽麵」,至今依然常見於嘉義縣與台南市交界的八掌溪南北岸各個小鎮,可以稱之「古早味的涼麵」,這是日治時期這個區域的辛苦蔗農之「非正餐的體力增補麵食」,下水煮熟放涼的黃麵,加了些爽脆的豆芽菜,最後淋上肉臊滷汁,即成。西螺小鎮的「豆芽麵」與八掌溪流域的豆芽麵有地域差異,算是「遠房親戚」吧!

【「椪皮」「爆皮」「蹦蹦皮」,備受女性期待】 椪皮麵是民雄在地名產。所謂「椪皮」就是豬皮,先民惜物,捨不得丟棄,將其油炸料理,因為曬乾的豬皮炸過後會膨脹,所以稱之「椪皮」(員林人稱「爆皮」,西螺人稱「蹦蹦皮」)。一般人得知「椪皮」就是炸豬皮,總以為口感肯定油膩,不知入口後,卻是清爽滋味。不過,現代女生卻知道豬皮含有豐富膠原蛋,也對「椪皮」美食有了新期待。 【百年前,先民流行吃這一味】 話說有一小黑斑的「米豆」,別稱飯豆、蛋白豆。它不是台灣原生種,約是乾隆時期引進台灣。鹽水在地美食「豆簽麵條」的做法,則源自泉州安溪,隨著先民也引進了製作技術,通常豆簽做成的麵條,要比一般的麵條稍短

且薄,是屬於蛋白質較高的麵條,口感軟而不爛,相當特別。百年前,台灣許多小鎮曾經風行過,目前卻是瀕臨消失的美味。 【像是披薩的黃金煎餃?】 看到鄰桌的一大盤「黃金煎餃」,終於見識了什麼是「玉餃」,就是用蛋液一口氣包覆二十顆水餃的重量級「像是披薩的黃金煎餃」。店家現點現煎,當圓形煎鍋上的煎餃快起鍋前,加入大量蛋汁,加熱後,蛋汁跟煎餃底部就會連成一片,微焦,起鍋。為了這一道「玉餃」美食,我怎能不「旅食關廟」? 【加九層塔牛肉湯vs.加嫩薑絲牛肉湯】 牛肉湯端上桌,咦?湯裡提味的是九層塔,非嫩薑絲(台南牛肉湯全部是薑絲提味 ),我先嚐一口湯,肉汁味道豐腴,迥異加了薑絲的肉湯,這次的

「初體驗」,自忖:這個味道也行!夾起肉片端看,比較厚(相較於台南牛肉湯),肉量遠遠多於台南(這一點,很幸福),入口慢慢咀嚼,鮮軟多汁,口感十足! 【恆春東粉鴨學藝自何處?】 「冬粉鴨」是恆春「宵夜美食」之一,幾間知名度頗高的店家,各自有擁護「粉絲」團。恆春貞好冬粉鴨店與夥計鴨肉冬粉兩間老店,算是恆春小鎮冬粉鴨的先驅。話說他們的祖字輩創店者,早年都跟雲林某一間鴨肉冬粉店學藝,之後把戰火延伸到恆春。我還很好奇,早年這兩間恆春老店的創始者,他們究竟跟雲林那間店家學藝的? —更多王浩一旅食小鎮之旅,精采百分百! 名人推薦 ★劉克襄(作家)林彥輝(公視浩克慢遊節目製作人)聯手推薦

!

在來米 做法的網路口碑排行榜

-

#1.Carol Vorderman escapes Bristol to spend time in luxurious ...

Carol Vorderman has spent a month in "the most beautiful house in the world" after fleeing Bristol. The Countdown whiz lives in Clifton, ... 於 www.bristolpost.co.uk -

#2.用現磨在來米做台式蘿蔔糕 - LIFE BY IVY

在來米 的英文是:Extra long grain enriched rice,一般美國超市都找的到這種長米,一定要認明是這種米Extra long 其他的都不太行,我上次買錯結果整個 ... 於 lifebyivy.weebly.com -

#3.Obituary information for Carol L. Reynolds

Carol L. Reynolds, 65, of Wareham, died Wednesday, June 21, 2023 at her home after a brave battle with cancer. She always said that cancer ... 於 www.chapmanfuneral.com -

#4.在來米做ㄟ芋頭粿 - 姚姐姐的幸福廚房

... 做法: 1.在來米洗乾淨泡水放冰箱隔夜 2.將泡過水的在來米瀝乾,加入水800克放入果汁機磨至細緻沒有顆粒 3.香菇及蝦米略泡軟炒香加入紅蔥酥拌勻備用 4 ... 於 graceyao1212.pixnet.net -

#5.第1次做蘿蔔糕-- 在來米v.s. 在來米粉@ 愛咪愛生活 - 痞客邦

炒料: 紅蔥頭6顆, 培根2片, 香菇6朵泡軟. 調味料: 鹽少許, 胡椒粉少許. 作法: 1. 在來米泡水(約4小時), 瀝乾水 ... 於 amieyu69.pixnet.net -

#6.蘿蔔糕-粉漿VS現磨米漿 - 曾家莊食品廠

蘿蔔糕原料-粉漿VS現磨米漿 · 一、時間成本:. 1.在來米:從洗米、泡米到磨米時程約需4~6小時不等,而在蒸炊過程,純米磨漿製成的蘿蔔糕更需要2~3小時進行炊熟,整體製程 ... 於 tsengji.qdm.tw -

#7.芋頭糕在來米比例 - Mini Racing du Centre

芋頭糕食譜簡易做法|芋蓉綿滑粉糯酥軟+口感豐富秘密| 食譜. 水. 芋頭. g. 浸泡過的在來米將泡米水倒掉,放入調理機(或馬力大的果汁機),加入ml磨 ... 於 miniracingducentre.fr -

#8.【電鍋版】純米蘿蔔糕,自己做其實超簡單,純粹米製更安心!

大家一起來動手做吧! <純米蘿蔔糕>材料:. 1.在來米200g. 2.過濾水400c ... 做法 自己做蘿蔔糕 蘿蔔糕簡易食譜 電鍋蘿蔔糕. 全站熱搜. 生活導航王就是痞 ... 於 fresh438.pixnet.net -

#9.手工蘿蔔糕 - Yahoo奇摩新聞

... 做法,用在來米磨成的米漿去做,不用偷吃步使用在來米粉,並且一定要能吃到一絲絲的蘿蔔。 白蘿蔔含有大量的水分,所以如果絲刨得太細,在蒸煮的過程 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#10.Carol Vorderman (@carolvorders) / Twitter

Carol Vorderman · @carolvorders. ·. Mar 11. A little more from my meeting with. @mrjamesob. for his podcast FULL DISCLOSURE. @LBC. Listen here http://l-bc.co/ ... 於 twitter.com -

#11.Barbara Carol Neeley Elison | News, Sports, Jobs - Daily Herald

Barbara Carol Neeley Elison, age 89, passed away June 24, 2023 in Orem, Utah. Saturday, July 1, 2023 at 11:00 am there will be a webcast of ... 於 www.heraldextra.com -

#12.[廚娘台灣味]手作香˙Q米製蘿蔔糕

前2天去買菜... 剛好看到白蘿蔔在特價... 想吃蘿蔔糕好久ㄌ~~買了蘿蔔回家作糕去!! 米製蘿蔔糕...是在妃娟姐家看到的..... 詳細做法就不貼ㄌ. 於 vivi10251025.pixnet.net -

#13.Whip Media Names Carol Hanley CEO, Richard Rosenblatt ...

Carol Hanley was named CEO of data and analytics software company Whip Media, as former chief exec Richard Rosenblatt becomes executive ... 於 variety.com -

#14.Carol Ann Overlander - Obituaries - Southeast Iowa Union

Carol Ann Overlander Stockport Carol Ann Overlander, 88, of Stockport, IA, passed away on June 22, 2023, at the Keosauqua … 於 www.southeastiowaunion.com -

#15.Carol Shields and the Extra-Ordinary - 第 59 頁 - Google 圖書結果

Marta Dvorak, Manina Jones. 3. (Es)Saying. It. Her. Way: Carol. Shields. as. Essayist. CHRISTL. VERDUYN. Carol Shields was widely recognized as a talented, ... 於 books.google.com.tw -

#16.古早味碗粿 - 無米樂官網

... 米行購買在來米粉取代. 做法. 【料】 1. 起油鍋將香菇炒香,聞到香味後盛起備用。 2. 紅蔥頭倒入鍋內,加入油炒到金黃有香氣,接著放入豬絞肉炒至半熟,加入做法一的香菇 ... 於 wumile.webnode.tw -

#17.Carol Cleveland: 'John was my favourite Python. But that ...

Carol Cleveland: 'John was my favourite Python. But that changed'. The unofficial seventh member of Monty Python on her time with the comedy ... 於 www.telegraph.co.uk -

#18.原味菜頭粿(蘿蔔糕)做法 - amy的窩- 痞客邦

... 來米下去磨米漿吧。 材料;在來米1斤、蘿蔔一條、鹽少許、水5杯. 做法;. 在來米洗淨泡水5~6小時. DSC00372. 將泡好水的米放進料理機,加入3.5杯 ... 於 tnsbar.pixnet.net -

#19.自製純在來米。蘿蔔糕 - 梅子煮藝

1. 米漿:. 浸泡並且瀝乾的在來米+水300(等於原米和打漿的水是1:1). 3分/速度10打成在來米漿,倒出備用。 · 2. 蘿蔔泥或蘿蔔絲炒軟. 我會先熱鍋,讓主鍋 ... 於 sandy423.pixnet.net -

#20.純素蘿蔔糕,包含使用在來米本人、在來米粉兩種做法及新手碎念

純素蘿蔔糕,包含使用在來米本人、在來米粉兩種做法及新手碎念 · 1. 將白蘿蔔去皮刨成絲,加700c.c.﹝約5杯量米杯﹞的水煮至熟爛,加鹽調味後熄火。 · 2. 將 ... 於 angelapaul.pixnet.net -

#21.Carol Caley | CSO Online

HomeCommunityCarol Caley. Carol Caley. Content Writer. Articles by Carol Caley. BrandPost Sponsored by ExtraHop. Common Threats to Cloud Security. Let's start ... 於 www.csoonline.com -

#22.自製蘿蔔糕(在來米做法) - Lydia & Mia 美味關係

冬天白蘿蔔好便宜是做蘿蔔糕的好季節跑了好幾家雜糧行終於買到在來米一般超市好像都買不到要用在來米做的蘿蔔糕才有米香才是真正的好吃既然要自製就 ... 於 coookies.pixnet.net -

#23.不用在來米!減醣飲食也可吃的「低醣蘿蔔糕」食譜

以純蘿蔔打造的蘿蔔糕,取代在來米等澱粉的減醣版做法,讓你不用怕胖~這道低醣蘿蔔糕也可以自行變換像是蝦米、肉末等不同食材。蒸好後可以直接食用, ... 於 www.womenshealthmag.com -

#24.蘿蔔糕用在來米漿還是在來米粉好?修飾澱粉有毒嗎? - 梁家瘋味

古早台灣蘿蔔糕的做法,在當時並沒有將在來米乾燥成粉的技術,許多從小吃過家裡長輩親手製作的蘿蔔糕,都是看著長輩沿用前人流傳下來的方式,到附近米行買 ... 於 www.fooddealer.com.tw -

#25.純在來米蘿蔔糕真的比較好吃? 老饕買蘿蔔糕為什麼都會想買純 ...

... 作法,再加以延伸其他多種口味,因此可以在每一次製程中產出高品質且高穩定性、食用風味及口感極佳的蘿蔔糕。 而味道、口感部分相對就比較主觀,目前 ... 於 www.linkee.com.tw -

#26.用在來米(純米)製作蘿蔔糕的作法(下集) - 錦之梨Rina

手作影片連結,網址:https://youtu.be/D2w1kzuIc7Q 材料可以照自已的需求,增加或減少歐...... 主要材料: 再來米(rice)二斤白蘿蔔(White r. 於 rima1125.pixnet.net -

#27.Honorary Oscars to go to Angela Bassett, Mel Brooks, two others

The academy will present Angela Bassett, Mel Brooks, Carol Littleton and Michelle Satter honorary Oscars at the Governors Awards in ... 於 www.latimes.com -

#28.用果汁機打米漿做蘿蔔糕簡單方便美味

做法 :(1)泡再來米一斤半,四小時。 (2 ) 蘿蔔刨絲四斤到三斤之間都可。 一鍋煮蘿蔔絲加一斤半水同煮,另一鍋香菇爆香再丟進去。 於 fongheorchard77.pixnet.net -

#29.純米三色蘿蔔糕(附食譜) - Joy's Wild Garden

純米蘿蔔糕(註2)作法如下: 1. 200克在來米(註3),加200克水,浸泡4小時。 2. 用果汁機最高速打成漿。 於 www.joyswildgarden.com -

#30.在來米做蘿蔔糕(菜頭粿).. - 淡淡的幸福- 痞客邦

... 米--400g.. 水--400g.. (在來米和水的比例是1:1). 白蘿蔔--一條(約800~900g..) 油--少許.. 香菇--數朵.. 鹽--少許.. 白胡椒粉--酌量.. 做法--. 將在來米洗 ... 於 garfild.pixnet.net -

#31.Carol Vorderman lasted just one night at Glastonbury Festival

Carol Vorderman joked that she was the world's 'most uncool person' after leaving the festival early. 於 www.bristolworld.com -

#32.Carol Vordeman in 'heaven' as she returns to Welsh coastal ...

Carol Vorderman has shared a series of pictures from her "favourite house in the world" as she enjoyed her annual trip to Anglesey - a ... 於 www.walesonline.co.uk -

#33.Obituary for Carol Stanton - News Tribune

Carol Stanton, 84, of Manchester, formerly of Crocker, died Friday, June 23, 2023, in the SSM St. Clare Hospital, Fenton. She was born July 3, ... 於 www.newstribune.com -

#34.Carol Ann KYDD (Ward) — Halifax - Obituaries - SaltWire

Carol Ann KYDD (Ward) — Halifax. Published: June 28, 2023. Carol Ann Kydd (Ward). Aged 75, of Halifax, passed on June 25th at the Valley Hospice in ... 於 www.saltwire.com -

#35.白玉蘿蔔糕~在來米做法 - Chris

以下的材料做法是融合米店老板娘和Vitamix 官網食譜寫出來的實作筆記, 跟大家分享喔! 材料:. 在 ... 於 leechristw.blogspot.com -

#36.Carol (Dunham) Goodwin Leech | Obituary | Bangor Daily News

Carol (Dunham) Goodwin Leech passed away in Bangor, Maine. This is the full obituary story where you can express condolences and share ... 於 obituaries.bangordailynews.com -

#37.Carol (2015) - IMDb

Carol: Directed by Todd Haynes. With Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler, Sarah Paulson. An aspiring photographer develops an intimate relationship ... 於 www.imdb.com -

#38.【食譜。台式蘿蔔糕】在來米版|電鍋+調理機好幫手|新手 ...

在來米, 600g. 白蘿蔔刨絲後, 1200g. 乾香菇(中小型), 15朵. 油蔥酥, 50g. 水 ... 適量. 【做法】. 一、在來米浸泡四小時以上,瀝掉水份後放入調理機,加入 ... 於 caroline888888.pixnet.net -

#39.Carol Weber Obituary (1942 - 2023) - The Berkshire Eagle

It is with profound sadness that we announce the passing of Carol Anne Weber on Sunday, June 25th, 2023. She leaves behind a legacy of love, ... 於 www.legacy.com -

#40.蘿蔔糕簡易食譜+黃金比例完美做法大公開! - Pinkoi 設計誌

將在來米洗淨,加入熱水泡2-3小時,或冷水隔夜。 · 將泡軟的香菇切絲(或切方丁),白蘿蔔去皮2/3刨成絲、1/3手切成長塊狀,混合兩種切法的蘿蔔糕口感特好。 · 熱鍋下油爆香 ... 於 blog.pinkoi.com -

#41.米漿蘿蔔糕 - lumame的部落格

食材 · 在來米1台斤 · 水7碗 · 白蘿蔔約3台斤 · 鹽適量 · 胡椒粉適量 ... 於 lumame1160.pixnet.net -

#42.【食譜】蘿蔔糕做法.超好吃經典比例學起來!

4.等到蘿蔔絲悶軟後,再將在來米糊倒進鍋中一起攪拌均勻,葷食者在此油蔥酥也加入一起拌勻(素食者可省略此步驟)。 5.將拌好的在來米糊倒入保鮮盒中,放進 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#43.Mais Carol | Aqui suas vendas valem prêmios.

Eu sou cada vez mais Carol!”Helena. Helena. “A palavra é motivador. As campanhas ... Carol, envie um e-mail para [email protected]. OK. Aponte a câmera do ... 於 www.maiscarol.com.br -

#44.純正在來米芋頭蘿蔔糕 - Lily的窩- 痞客邦

芋頭蘿蔔糕材料:在來米600克、水1800cc、芋頭450克、白蘿蔔1800克、紅蘿蔔100克調味料:胡椒粉10克、高鮮味晶10克、砂糖20克、鹽10克作法:1. 於 swearsun.pixnet.net -

#45.台式鹹粿

菜頭粄(蘿蔔糕) 材料:在來米1:菜頭(蘿蔔)3__ 做法:米洗淨泡水3 ... · 做法:在來米粉、太白粉或樹薯澱粉、胡椒鹽、白胡椒粉加入清水攪拌成《粉 ... 於 rivieraplaya.fr -

#46.白米蘿蔔糕(1人獨享。2種食材) - 蘋果愛料理

... 米漿和蘿蔔的比例都得調整,做法也要調整。 ... 煮熟的在來米比較硬且鬆散,煮熟的白米比較軟黏,所以用白米做出來的蘿蔔糕也比較軟黏,口感介於麻糬、紅龜 ... 於 applelovescooking.blogspot.com -

#47.自家比例大公開,一個料好料滿的好吃蘿蔔糕!

家裡沒有機器也沒關係,我小時候都是抬著泡好的在來米去巷口拜託豆漿店老闆幫我磨, ... 做法、菜頭粿、怎麼做蘿蔔糕、蘿蔔糕食譜、菜頭粿食譜、在來米、港 ... 於 flyblog.tw -

#48.Carol Jordan | Obituaries | bendbulletin.com

Save. Carol Jordan. October 28, 1955 - June 17, 2023. Carol Anne Blanco Jordan passed away peacefully in her home on June 17th with her family ... 於 www.bendbulletin.com -

#49.在來米做蘿蔔糕 - Robert and Tracy的部落格

... 來米做,去年用在來米粉做蘿蔔糕是很方便,不過從小吃慣了用在來米做的蘿蔔糕,雖然搞剛一點,但覺得比較好吃材料:在來米600g 白蘿蔔1300g. 於 yin4874.pixnet.net -

#50.Carol Burnett - Wikipedia

Carol Creighton Burnett (born April 26, 1933) is an American actress, comedian, singer, and writer. Her groundbreaking comedy variety show The Carol Burnett ... 於 en.wikipedia.org -

#51.【粿知識】原來不一樣?!純米vs.米粉做的蘿蔔糕

在來米 v.s. 在來米粉. 市面上也有許多蘿蔔糕標榜使用100%純在來米粉製作 ... 作法的蘿蔔糕,比較下來的結果只能說:「比較繁複的工序還是有它存在的道理 ... 於 www.michi.com.tw -

#52.Bem-vindo a Óticas Carol

Laboratório Digital Carol Atendendo com exclusividade a rede de norte a sul do país, o Laboratório Digital Carol é um dos mais modernos do mundo. Descubra. 於 www.oticascarol.com.br -

#53.Carol Lynn Baumgartner - Koepsell Funeral Home

Carol L. Baumgartner passed away peacefully on Sunday, June 25, 2023, at her home, with her life-partner by her side, after losing her ... 於 koepsellfh.com -

#54.安安廚房| 用在來米做的~粄條 - Facebook

果然好吃。 材料:在來米1米杯.水兩米杯.太白粉1湯匙.鹽少許.油適量. 做法:1.將在來米洗淨,泡水一夜。2.瀝乾水份後,續加入1米杯水,打成米漿。接著再加入鹽.太白粉.1米 ... 於 m.facebook.com -

#55.Captain Marvel's Finale is a Love Letter to Carol Danvers - CBR

... Carol Danvers that sets her up for a brighter future than ever before. Captain Marvel Comic and MCU Carol Danvers. The following contains ... 於 www.cbr.com -

#56.在來米蘿蔔糕

10种简单好吃的萝卜糕做法,软软糯糯,味道鲜美,快来学一下。 台式與港式蘿蔔糕有什麼不同? - MICHELIN Guide; [中式料理] 純再來米蘿蔔糕-- 電子鍋版本 ... 於 km.oleslots.org -

#57.有機在來米米穀粉| 上下游市集

在來米 米穀粉的使用方式: · 香菇泡開、稍微爆香放入滷肉燥中一起煮熱。 · 用一半的冷水將在來米粉拌勻, · 另一半的水煮沸,再加入一起攪拌,扮勻後放瓦斯爐上以小火加熱1~2 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#58.《在來米》食譜與做法,共151 道- 愛料理

在來米 料理怎麼做?愛料理精選151篇簡易食譜做法與步驟,有最新的在來米蘿蔔糕|高麗菜蒸餃|家常滷味、純在來米製豪華版碗糕、蘿蔔糕(再來米版)、純米寶寶碗粿。 於 icook.tw -

#59.Carol Zhao wins, Eugenie Bouchard ... - The Globe and Mail

Carol Zhao, ranked 166 in the world, will face Arantxa Rus in the next round. The Dutch player is seeded second in the qualifying draw and ... 於 www.theglobeandmail.com -

#60.Carol Kao, MD - MU Health Care

Carol Kao, MD ; Gender: Female ; Medical School. Ohio State University College of Medicine ; Residency. Pediatrics. Cohen Children's Medical Center ; Fellowship. 於 www.muhealth.org -

#61.銀川有機在來米粉600G|嚴選100%在來米

... 來米,專業工法研磨成粉,除製作方便,成功率更高! ☆有機在來米經過台灣采園、 CAS、美國USDA、歐盟EU等有機認證! 100%純正有機☆有機在來米 ... 做法(使用銀川有機在來 ... 於 www.yin-chuan-organic.com -

#62.中式料理粉類攻略!糯米粉、蓬萊米粉與在來米粉 - 烘焙找材料

... 米,在來米粉則是使用細長較透明的在來米,因為使用的原料不同,所以呈現的口感也有所差異。 一般來說,糯米粉質地較Q,黏性高,適合製作軟Q點心;在 ... 於 www.heybaker.com -

#63.用「在來米」做碗粿 - 主婦聯盟

台灣傳統的米粉、蘿蔔糕、碗粿等,都是用在來米為原料製作而成的喔。老一輩的人常說,做蘿蔔糕、碗粿都要用「舊米」做才會好吃,因為米經過時間陳放,水分減少了, ... 於 www.hucc-coop.tw -

#64.Gardeners' World expert Carol Klein issues urgent ... - The Sun

A GARDENERS' World guru has warned people they could be doing more damage than good by following internet "hacks" on removing weeds.Carol Klein 於 www.thesun.co.uk -

#65.【在來米】料理- 1,096 篇食譜與家常做法- Cookpad

在來米 料理怎麼做才好吃?這裡有1096 篇超簡單家常食譜通通免費看!包括:芋頭飯「泰國長米」、純在來米製豪華版碗糕、長米鹹粥、在來米做蘿蔔糕、栗子麻油香雞飯、 ... 於 cookpad.com -

#66.Zhao wins, Bouchard falls in qualifying play at Wimbledon - TSN

Canada's Carol Zhao beat Britain's Emily Appleton 4-6, 7-6, 6-4 in the first round of qualifying play at Wimbledon on Tuesday. 於 www.tsn.ca -

#67.水、米、蘿蔔的比例好難抓?一次解決自製蘿蔔糕常見問題

製作蘿蔔糕時,使用生米磨製的在來米漿,會比現成的在來米粉加水風味更佳。但若是家中沒有可以打米漿的調理機或豆漿機,也可以用來米粉更方便。 自己磨米 ... 於 food.ltn.com.tw -

#68.Carol Zhao wins, Eugenie Bouchard falls ... - Hamilton Spectator

LONDON - Canada's Carol Zhao beat Britain's Emily Appleton 4-6, 7-6, 6-4 in the first round of qualifying play at Wimbledon on Tuesday. 於 www.thespec.com -

#69.嘉義古早味清蒸肉圓咕溜彈牙肉餡多汁| 生活 - 非凡新聞

... ,做法大致能分為”南蒸北炸”, ... 老闆林芸嫚:「先放一層在來米的米漿,肉放上去,然後把它鋪上去就好,說 ... 於 news.ustv.com.tw -

#70.第5次做 台式蘿蔔糕 (在來米製成) - 俊瓔

補記:2013/04/12 (星期五) 我,今日又再次用在來米做了蘿蔔糕了! 04/11做的蘿蔔糕~ 很快就煎到剩一小塊了,真的很香很好吃, 在來米粉做出的 ... 於 w813968.pixnet.net -

#71.食譜* 現磨在來米自製蘿蔔糕 - LOVE. JOY. LIFE.

做法 :. 1.前一晚在來米洗淨後泡水到隔日(至少要6個小時以上). 2.米要泡到用指甲可以折斷的程度,用網子把米瀝乾. 3.用一般的果汁機倒入米和600ml水打 ... 於 meowtw.blogspot.com -

#72.Gundersen Health System employees remember Carol ...

Carol Wittenberg passed away in 2021 after her battle with breast cancer. An avid supporter of Steppin' Out in Pink, her family, friends, and co-workers ... 於 www.news8000.com -

#73.生米製港式蘿蔔糕@ 甜甜屋:: 隨意窩Xuite日誌

食譜是用在來米粉的可以換" 生"再來米來做,它的水份不變,做法不變, 只是將調在來米粉的水,放在果汁機內打米漿,其它的照舊就可以了。 所謂的港式 ... 於 blog.xuite.net -

#74.台式蘿蔔糕在來米磨漿食譜 - CHIA 怡然自得

自從搬回台灣試過這個在來米磨漿的蘿蔔糕食譜後就完全屏棄之前使用在來米粉做的蘿蔔糕食譜了使用新鮮米磨的蘿蔔糕其香氣口感一旦吃過一口就會知道中間 ... 於 debbie6565.pixnet.net -

#75.實驗廚房№1 :全自製在來米蘿蔔糕 - Medium

雖然倫敦集結了來自世界各地的族群,想吃到道地的料理絕對是有機會,只是價格也常高到總想逼著自己把作法給學會。 尤其是家鄉味,目前除了割包專賣店 ... 於 medium.com -

#76.Carol Tanner Obituary - Lunenburg, NS

Our family is heart broke, of our mother, Carol Olivine Tanner formerly of Lunenburg, passed away on Friday June 23, 2023. Carol was born in ... 於 www.sweenyfuneralhome.ca -

#77.古早味碗粿 - 灶神在家

在來米 加水浸泡6~8小時,洗淨瀝乾。 作法. 【粿】. 1. 將泡過洗淨瀝乾的在來米加入冷水200g,打成米漿。 2. 米漿加入熱水1000g,隔水加熱,慢慢煮到糊狀;離火攪拌至 ... 於 www.zaogod.com -

#78.米蘿蔔糕 - Carol 自在生活

1.米洗乾淨將水份瀝乾 · 2.然後加入冷水300g淨泡2-3小時 · 3.將米及浸泡的水放入果汁機中打成細密的米漿備用 · 4.乾香菇泡冷水軟化後切末,蝦米洗淨,紅蔥頭 ... 於 caroleasylife.blogspot.com -

#79.Carol Ann Cunfer, 88 | Obituaries | thedailyreview.com

Carol Ann Cunfer, 88, of Monroeton, PA and a resident of the Guthrie Towanda Personal Care Home passed away June 22, 2023, with her family ... 於 www.thedailyreview.com -

#80.傳統純米不加蘿蔔的粿 - -人妻的廚房(Cynthia's Kitchen)

一定要用在來米,傳統小吃裏碗粿、蘿蔔糕等都是用在來米去磨成米漿製成,現在為求方便,都製成粉,還添加其它粉類,增添口感,在我看來那些是不必要的添加 ... 於 www.wifekitchen.com -

#81.蘿蔔糕(在來米& 在來米粉版)

最近朋友借了我一本Carol的書,厚厚的一大本,裡面都是Carol的心血和不藏私的秘訣,翻著翻著就會有股想衝到廚房立刻實作的感動。 看到Carol將蘿蔔糕以 ... 於 fw41688.pixnet.net -

#82.鄉間小路-新米食食譜之米漿美食 - 農業知識入口網

炸粿用米漿. 材料:在來米1斤、水0.5斤. 作法:. 1.把洗好的米粒倒入磨米漿機上方入口容器。 2.加水,開機,磨出米漿,盛裝起來。 3.為要加強米漿的黏稠性,使裹炸的 ... 於 kmweb.coa.gov.tw -

#83.簡單零失敗|寶寶蘿蔔糕(在來米版)

之前就有分享過寶寶蘿蔔糕的作法,當時使用的是在來米粉(詳細文章:簡單好上手|寶寶蘿蔔糕(再來粉版)),但市售的在來米粉難免會讓人擔心是否添加防腐劑, ... 於 shih623.pixnet.net -

#84.Carol Evelyn Wry | Obituaries - St. Albans Messenger

Swanton - Carol Evelyn Wry, 98, passed away on June 22, 2023, after a short illness. The youngest child of Carl White and Mabel (Hinton) ... 於 www.samessenger.com -

#85.為什麼做碗粿要用舊米?新米舊米比一比 - 食力

... 米來做? 你應該要知道的食事. 碗粿、米苔目、粄條,用盛產的稻米磨粉製成小吃,是台灣人都熟悉且喜愛的好味道。傳統的作法 ... 米品系,口感較黏、具有彈性 ... 於 www.foodnext.net -

#86.Carol Ades – Free Lyrics - Genius

Free Lyrics: I'm just a baby, still a baby trying to figure it out / My intuition couldn't listen but it's listening now / And I'm hearing ... 於 genius.com -

#87.[中式料理] 純再來米蘿蔔糕-- 電子鍋版本

作法: 1. 在來米洗好,加水浸泡一夜(至少4小時),記得放在冰箱。泡好的米用 ... 於 monjmeimei.pixnet.net -

#88.用電鍋作在來米粿 - 小忻健康基地

完全自製,沒有參考任何食譜就是一直給它試下去,終於抓到那夢幻的"黃金比例" 1:2.5 人家都說用在來米磨米漿來炊粿最好吃用超商買的現成在來米粉不 ... 於 qp989su.pixnet.net -

#89.Monty Python: East Grinstead couple meet Carol Cleveland

Carol, often referred to as the "seventh Python", was a surprise guest when John Wood and Gemma Harris married in a Python-themed wedding in ... 於 www.theargus.co.uk -

#90.【在來米食譜】有121 道 - 楊桃美食網

【在來米食譜】:南瓜煎餅,港式蘿蔔糕,傳統台式蘿蔔糕,鮪魚洋蔥蛋餅,蚵仔煎(7),彰化肉圓(1),彰化肉圓醬,簡易台式蘿蔔糕,牛肉滑腸粉,清蒸肉圓,南瓜包, ... 於 www.ytower.com.tw -

#91.Carol Vorderman fans warn 'be careful' after she says 'it's so ...

Carol said: "Quick trip to London for ITV. Had to wear heels and make up...and brush my hair...so weird after two weeks of proper happy ... 於 www.birminghammail.co.uk -

#92.在來米漿是口感關鍵之一!怎麼煎出不沾鍋子、不碎掉的蘿蔔糕?

蘿蔔糕並非完全使用蘿蔔製作,而是由在來米與水所磨製的米漿,拌入炒過的蘿蔔絲等,再經過蒸煮而成,動手製作蘿蔔糕,作法也不難喔!煎蘿蔔糕時最討厭沾鍋 ... 於 today.line.me -

#93.古早味蘿蔔糕(電鍋。附影音)食譜、做法 - Cook1Cook

... 米漿、煮蘿蔔、炒米糊、蒸米糊】而已,只是為了詳細解說,也為了不浪費食材,所以才囉哩叭唆寫了這篇落落長的食譜。 2處理米:在來米洗淨,泡水一晚 ... 於 cook1cook.com -

#94.Obituary information for Linda Carol Baines Waters

View Linda Carol Baines Waters's obituary, contribute to their memorial, see their funeral service details, and more. 於 www.alvismillerfuneralhome.com -

#95.芋頭糕在來米比例 - Danse Country Challans

米醬沾料:醬油1大匙,鹽1/4小匙,糖1小匙,水7大匙, 糯米粉1小匙。 工具: 9吋圓模,刨絲板,蒸籠或是大同電鍋。 做法:芋頭去皮之後刨成絲狀備用。 於 dansecountry-challans.fr -

#96.[食譜] 自製蘿蔔糕(在來米做法) - 看板cookclub

http://coookies.pixnet.net/blog/post/33033217 冬天白蘿蔔好便宜是做蘿蔔糕的好季節跑了好幾家雜糧行終於買到在來米一般超市好像都買不到. 於 www.ptt.cc