大里仁愛醫院長庚體系的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦梁文深寫的 震絡針療法:瞬間見效 疼痛控制手法與針法 和臺灣大學B62醫學系校友,臺灣大學B62醫學系校友,臺灣大學B62醫學系校友,臺灣大學B62醫學系校友,臺灣大學B62醫學系校友的 銀髮醫學 醫學人生都 可以從中找到所需的評價。

另外網站醫指付vs. 阿佩支付怎麼選?醫院繳費App 功能大比拼!也說明:... 醫院、雲林長庚醫院、嘉義長庚醫院、高雄長庚醫院、高雄市立鳳山醫院、新北市立土城醫院、長庚診所、大里仁愛醫院、台中仁愛醫院. 馬偕醫療體系(4 ...

這兩本書分別來自一家親文化有限公司 和原水所出版 。

中臺科技大學 醫療暨健康產業管理系碩士班 許哲瀚所指導 鄭巧函的 門診民眾之健康識能與使用醫療行動應用程式行為之研究 (2018),提出大里仁愛醫院長庚體系關鍵因素是什麼,來自於智慧型手機、醫療行動應用程式、健康識能模式、健康行為。

而第二篇論文亞洲大學 健康產業管理學系健康管理組 徐尚為、徐慧娟所指導 江禹嫻的 居家照顧自立生活服務模式:模式建立與評估 (2018),提出因為有 居家服務、自立生活照顧、復原生活能力、家庭照顧者、在地老化的重點而找出了 大里仁愛醫院長庚體系的解答。

最後網站藍國忠總院長-建構照護模式打造亮點醫療 - 大里仁愛醫院則補充:在長庚體系與仁愛體系合作後,長庚建置資訊化及自動化系統,強化軟硬體, ... 長庚在肝癌方面的照護成績相當卓越,仁愛醫院胃腸肝腸科亦具有充足的 ...

震絡針療法:瞬間見效 疼痛控制手法與針法

為了解決大里仁愛醫院長庚體系 的問題,作者梁文深 這樣論述:

什麼是中醫? 中醫是中國傳統醫學 中醫是一門中庸醫學、中道醫學 中醫是一門生活醫學 中西醫的差異 中醫與西醫的根本差異,在於一個『氣』字 中醫與西醫的根本差異,也在於核心思想的不同 機器與全人 同病同治與同證同治 中醫不科學? 科技與本能 揚湯止沸不如釜底抽薪—丟冰塊與關火源 醫療三部曲 第一部曲:「他癒---醫術」 第二部曲:「自我療癒---養生」 第三部曲:「自動療癒---醫道」 震絡針療法 中醫CPR—中醫急救五大法 人為什麼會生病? 道德經與黃帝內經的養生觀 孫子兵法的養生觀 Q1

︰什麼人適合學習「震絡針療法」? A1︰「震絡針療法」簡單易學,只要想學,人人都可入門。尤其現今社會少子化的現象日趨嚴重,整體人口結構快速趨向高齡化,每5人就有1人為65歲以上的老人,使得長期照顧需求人數也同步增加。造成個人與家庭的照顧壓力日益加重,進而衍生社會與經濟問題。若是人人都能學會這套療法,一技在手既可救己,又可幫人,不但減輕社會成本更可以縮減國家醫療的負擔。 Q2︰請問學習『震絡針療法』有什麼好處? A2︰學習『震絡針療法』可以幫助我們有能力解決常見疼痛的病症。如頭痛、頭暈、感冒、落枕、頸肩痠痛、媽媽手、腕隧道症候群、網球肘、高爾夫球肘、坐骨神經痛、足底筋膜炎、腳踝扭傷

、胃痛、經痛等問題。 Q3︰請問學習『震絡操』有什麼好處? A3︰『震絡操』是一種中醫養生運動,它可以幫助我們認識人體的肢體語言,也就是人體力學,藉此可以預防許多運動傷害、職業病的產生,解決簡單的疼痛問題,並且預防老化的問題。 Q4︰「震絡針療手法」學習後,走入居家護理或專業護理的未來路,可行嗎? A4︰2018年起台灣老人比例超過14%,正式邁入高齡國家。政府也從2017年1月1日開始實施長照2.0。長照為了實現在地老化,提供從支持家庭、居家、社區到住宿式照顧之多元連續服務,普及照顧服務體系,建立以社區為基礎的照顧型社區,期能提升具長期照顧需求者與照顧者的生活品質。

學習「震絡針療手法」可以提供居家服務員和病患服務人員更有效的調理方法,提升照顧服務品質。 名人推薦 推薦序( 依姓氏筆劃順序排列) 杜元坤—義大醫院院長 林建煌—台北醫學大學校長 林源泉—台北市中醫師公會副理事長 吳泓德—清朝御醫修氏針法第四代傳人 施文儀—前疾病管理局副局長 章金生—紐約聖若望大學藝術碩士、畫家 陳旺全—中華民國中醫師公會全國聯合會理事長 陳保羅—台北醫學大學內科及藥理學教授 董延齡—國醫董延齡中醫診所院長 鄭永豐—台灣公民與醫師協會理事長 賴榮年—陽明大學醫學院傳統醫學研究所副教授

門診民眾之健康識能與使用醫療行動應用程式行為之研究

為了解決大里仁愛醫院長庚體系 的問題,作者鄭巧函 這樣論述:

現代社會健康意識抬頭,加上智慧型手機普及化,醫院不斷發展出與醫療行動相關的應用程式,可縮民眾在等候看診時間,同時也改變人們的健康行為。本研究目的為應用健康識能探討民眾使用醫療行動應用程式之行為。本研究為橫斷性、以自行設計的結構式問卷,利用網路調查,問卷內容包含:受訪者基本資料、健康識能三構面及使用醫療APP行為共41題。問卷經人體試驗委員會審查同意後(108-25)以便利取於2019年4月1日至30日發放。以Google表單製作連結成QRcode問卷至某醫學中心門口外之門診民眾發放,受試者透過手機掃描條碼填答。共收集300份有效問卷,利用SPSS 25.0版統計軟體進行描述性統計及推論性統計

分析。受訪者年齡層以29歲以下居多,使用醫療行動應用程式的頻率以一個月少於1次(82.0%)為最多。最常使用的功能是醫院(預約)掛號類,其次為查詢等候看診時間類。影響門診民眾使用醫療行動應用程式行為有年齡、居住地、婚姻及自覺健康狀況。逐步迴歸分析結果顯示疾病預防為使用醫療行動應用程式行為之預測變項,高頻率使用者比低頻率者使用多0.6倍。使用醫療行動應用程式的門診民眾對健康識能之疾病預防認知能力較佳。建議增加健康照護與健康促進的觀念以提升門診民眾的健康識能,才能提高民眾使用醫療行動應用程式的意願。關鍵字:智慧型手機、醫療行動應用程式、健康識能模式、健康行為

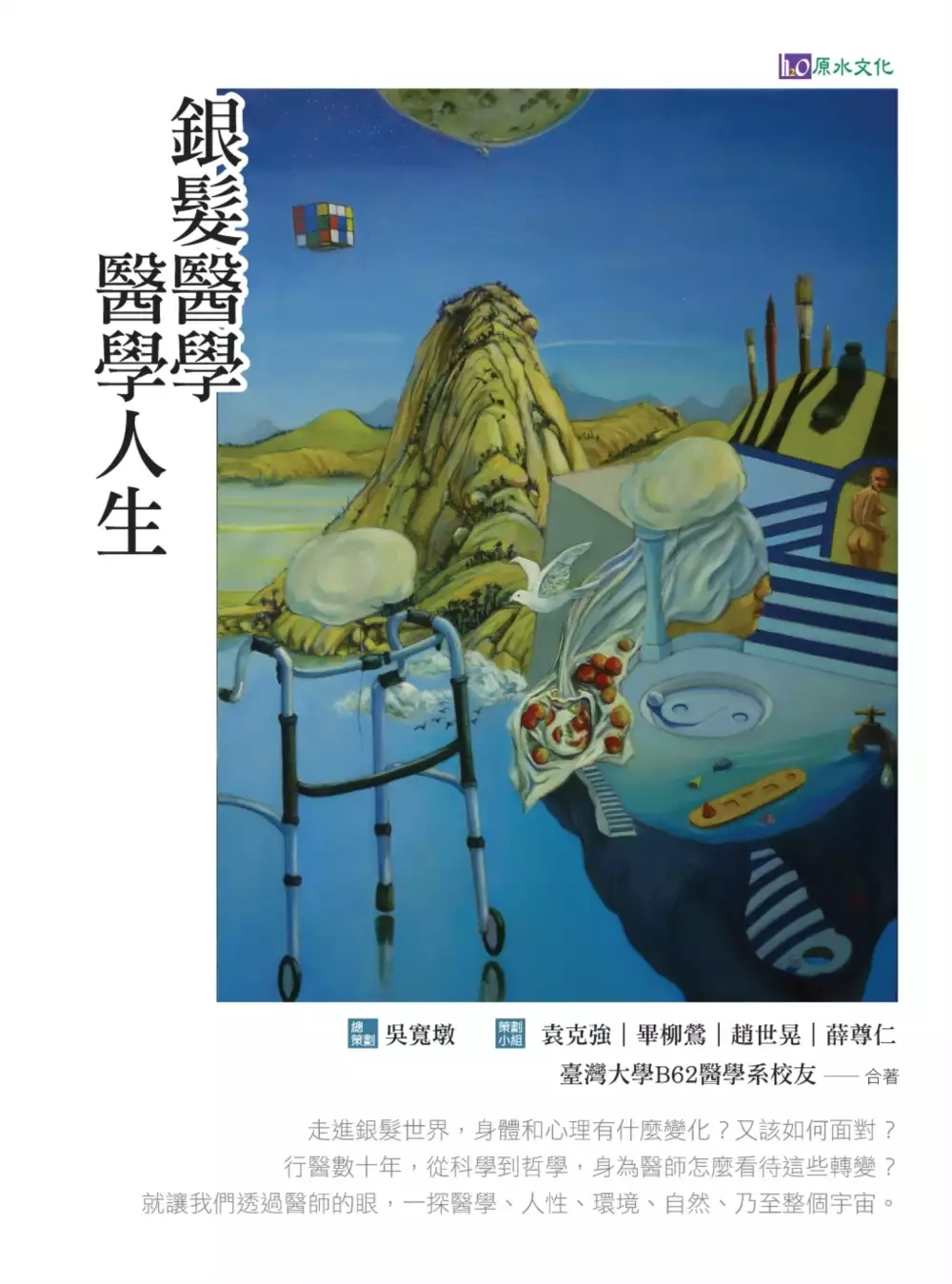

銀髮醫學 醫學人生

為了解決大里仁愛醫院長庚體系 的問題,作者臺灣大學B62醫學系校友,臺灣大學B62醫學系校友,臺灣大學B62醫學系校友,臺灣大學B62醫學系校友,臺灣大學B62醫學系校友 這樣論述:

走進銀髮世界,身體和心理有什麼變化?又該如何面對?行醫數十年,從科學到哲學,身為醫師怎麼看待這些轉變?就讓我們透過醫師的眼,一探醫學、人性、環境、自然、乃至整個宇宙。本書由臺灣大學B62醫學系的校友所創作,總策劃人吳寬墩集結班上28位海內外同學,以個人的醫療專長和行醫多年的所見所聞撰寫而成。全書的主軸是面臨老化的各種問題,包括肉體器官和心智的變化,如何思考。內容異於一般老人醫療相關的健康書籍,作者沒有提出答案和絕對的訊息,而是用思辨的方法讓讀者在面對老化時,選擇什麼是對個人最好的方式。除此,書中呈現了這群行醫者的生活哲學,上自天文下至地理,看似和醫療不相干,卻呈現醫者的人文

素養,希望讀者能更寬廣的看待生命。

居家照顧自立生活服務模式:模式建立與評估

為了解決大里仁愛醫院長庚體系 的問題,作者江禹嫻 這樣論述:

背景與目的:長期照顧需求隨著人口高齡化成長,如何落實在地老化,提升失能者的能力為長期照顧服務的新趨勢。本研究目的為建構居家服務的自立生活照顧模式,藉由居家服務過程以復原日常生活活動與工具性日常生活能力,以目標導向訓練,提供個別化需求計畫服務,並評估此自立照顧模式之效能。方法:自立生活照顧模式研究採用準實驗研究法之前後測設計方式進行研究,以居家服務為場域,選取桃園市一家居家支援中心為實驗組,由自立生活照顧服務模式介入居家服務的過程,參與者包含20位居家服務員以及33組服務使用者及其家庭照顧者。對照組則來自苗栗縣某居家支援中心,參與者包含20位居家服務員以及40組服務使用者和家庭照顧者。實驗組的

自立支援照顧模式開發由研究者對居家服務員進行自立生活照顧概念訓練及共同討論開發照顧計畫,對照組則採用原本的居家照顧模式。資料收集時間為介入前測一次(106年10月)、後測第一次(107年1 月)、與長照支付新制執行後之後測第二次(107年5月),本研究透過廣義估計方程式進行分析。結果:分析結果顯示自立生活照顧提升居家服務員的職場滿意度及成就感,服務使用者及家庭照顧者的相互支持及獨立能力上升,服務使用者獨立功能上升及生活品質改善,服務使用者及家庭照顧者的壓力也下降。長照支付政策執行論項目計酬方式改革後,對照組在政策實施後使用者之滿意度和生活品質下降;而實驗組除了居服員在各項指標顯著下降外,實驗組

使用者的依賴程度仍持續減少,實驗組家庭照顧者的相互支持也持續上升、壓力下降。結論:自立生活照顧提升居家服務員成就感以及服務使用者的生活品質,並且降低家庭照顧者的照顧壓力。建議運用政策為誘因,鼓勵自立生活照顧的執行,最終達到獨立及在地老化的目標。

想知道大里仁愛醫院長庚體系更多一定要看下面主題

大里仁愛醫院長庚體系的網路口碑排行榜

-

#1.藍國忠總院長督軍抓穩合作主軸仁愛長庚寫下歷史成功無縫融合

長庚 醫療體系2021年8月與台中仁愛醫療財團法人展開全面性醫療合作,經過 ... 他表示,長庚體系涵括醫學中心、區域醫院與地區醫院,在評估仁愛醫院的 ... 於 www.jah.org.tw -

#2.用團隊的力量打贏肝癌這場仗大里仁愛長庚合作聯盟 - 台灣華報

大里仁愛醫院 消化中心內科林賢平主任與盧副院長討論治療方針,並取得團隊共識後,決定採用了局部的肝癌消融術,成功的將肝癌及侵犯的血管一起處理,病患的 ... 於 www.kingtop.com.tw -

#3.醫指付vs. 阿佩支付怎麼選?醫院繳費App 功能大比拼!

... 醫院、雲林長庚醫院、嘉義長庚醫院、高雄長庚醫院、高雄市立鳳山醫院、新北市立土城醫院、長庚診所、大里仁愛醫院、台中仁愛醫院. 馬偕醫療體系(4 ... 於 roo.cash -

#4.藍國忠總院長-建構照護模式打造亮點醫療 - 大里仁愛醫院

在長庚體系與仁愛體系合作後,長庚建置資訊化及自動化系統,強化軟硬體, ... 長庚在肝癌方面的照護成績相當卓越,仁愛醫院胃腸肝腸科亦具有充足的 ... 於 www.jah.org.tw -

#5.仁愛醫療與長庚合作聯盟攜手照護台中鄉親 - 自由健康網

合作聯盟儀式今天上午在大里仁愛醫院舉行,仁愛醫療財團法人指出,合作聯盟將為台中市屯區挹注豐沛的醫療資源,屯區民眾可以就近享有與長庚醫療財團 ... 於 health.ltn.com.tw -

#6.大里仁愛醫院長庚體系、台中仁愛醫院院長 - 醫院診所健康懶人包

在大里仁愛醫院長庚體系這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者gigisteve也提到說到炎術,大家都必推南投本店, 主打養生飲還有冬瓜茶系列,也是我最愛的飲料店,其中南瓜 ... 於 hospital.reviewiki.com -

#7.長庚醫院仁愛醫院結盟永續服務檯中鄉親健康 - 天天要聞

仁愛醫療財團法人與長庚醫療財團法人合作聯盟儀式,27日上午在大里仁愛醫院舉行, ... 擁有二家醫院(含區域教學醫院)、二家護理之家及居家護理所之醫療體系,與長庚 ... 於 www.bg3.co -

#8.仁愛醫療財團法人全球資訊網-仁愛簡介-董事會-董事長介紹

本人在長庚醫療體系接受醫師養成訓練,從住院醫師一路成長,後擔任院區主管並從事醫院管理超過二十年,長庚醫療體系係王永慶、王永在昆仲捐資成立, ... 於 www.jah.org.tw -

#9.仁愛醫療財團法人- 维基百科,自由的百科全书Wiki 中文2022

目前旗下包含兩間醫院(臺中仁愛醫院、大里仁愛醫院)。 ... 是臺中市的連鎖醫院,1947年設立於臺中市中區(今臺中仁愛醫院),2021年8月與長庚醫療財團法人合作聯盟。 於 www.duhoctrungquoc.vn -

#10.仁愛醫療財團法人與長庚醫療財團法人建立合作聯盟攜手共同 ...

仁愛醫療財團法人與長庚醫療財團法人合作聯盟儀式,於今(27)日上午在大里仁愛醫院舉行,包括衛福部石崇良常務次長、健保署李伯璋署長、台中市衛生局邱惠慈 ... 於 www.jah.org.tw -

#11.仁愛醫院

大里/台中仁愛醫院官方粉絲團台中市大里區東榮路483號, Taichung, Taiwan 412. ... 仁愛醫療財團法人和長庚醫療財團法人合作聯盟(JCH)大里仁愛醫院疼痛治療中心, ... 於 www.facebook.com -

#12.仁愛與長庚醫療財團法人建立合作聯盟 - 中廣新聞網

位於台中的仁愛醫療財團法人與長庚醫療財團法人建立合作聯盟,27日在大里仁愛醫院舉行聯盟儀式,長庚決策委員會程文俊主任委員推崇仁愛醫療財團法人廖 ... 於 bccnews.com.tw -

#13.長庚醫院仁愛醫院結盟永續服務台中鄉親健康

仁愛醫療財團法人與長庚醫療財團法人合作聯盟儀式,27日上午在大里仁愛 ... 擁有二家醫院(含區域教學醫院)、二家護理之家及居家護理所之醫療體系, ... 於 www.chinatimes.com -

#14.醫療體系長庚醫療財團法人全球資訊網- 仁愛醫院產後護理之家評價

醫療體系長庚醫療財團法人全球資訊網- 仁愛醫院產後護理之家評價. Dapatkan link; Facebook; Twitter ... 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院|工作徵才簡介|1111人力銀行 於 muisegdew.blogspot.com -

#15.【大里仁愛醫院長庚】仁愛醫療財團法人-维基百科... +1

大里仁愛醫院長庚 :仁愛醫療財團法人-维基百科...,仁愛醫療財團法人仁愛醫院是 ... 從住院醫師一路成長,後擔任院區主管並從事醫院管理超過二十年,長庚醫療體系係 ... 於 tag.todohealth.com -

#16.[閒聊] 仁愛被長庚收購了嗎? | PTT 熱門文章Hito

那既有仁愛醫院的員工就變成長庚正式員工了嗎~ ... 27 F →vitoli410013: 仁愛變長庚體系不是沒有原因,新大樓的影響很大。08/29 11:22. 於 ptthito.com -

#17.大里仁愛醫院簽約以50億「賣」給長庚醫院接手經營。 - Cofacts

財團法人是社會之公共財,任何私人均無所有權,不可能存有私下買賣,且法人受衛福部監督,都有定期督考;另查詢司法院「法人及夫妻財產登記公告查詢 ... 於 cofacts.tw -

#18.長庚與仁愛醫療集團建立技術聯盟守護中台灣民眾健康 - 民視新聞

合作聯盟儀式,在大里仁愛醫院舉行,現場有衛福部次長石崇良、健保署長 ... 兩大醫療體系,展開聯盟合作,長庚醫療財團法人,已經在近期內,提供各. 於 www.ftvnews.com.tw -

#19.長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院函 - 臺中慈濟醫院

主旨:本院與長庚大學訂於108年11月7日至11月8日舉辦「第十 ... 台中慈濟醫院、仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院、中山醫學大學附設醫院、中國. 於 taichung.tzuchi.com.tw -

#20.新北市仁愛醫院

仁愛醫院 提供24小時公費PCR檢驗的服務!陪您抗疫~ 2022.05.19 · 施打默德納5/16~5/22相關公告 2022.05.07 · 健保局部分負擔 2022.05.06 · COVID-19 抗原快篩檢驗 2022.04.29. 於 rah.com.tw -

#21.仁愛醫療與長庚攜手為台中屯區注入醫療資源| 地方 - 中央社

仁愛醫療財團法人和長庚醫療財團法人合作聯盟儀式今天上午在大里仁愛醫院舉行,中台灣醫界同業代表、醫界協會學會代表和民間代表等,都到場祝賀並見證 ... 於 www.cna.com.tw -

#22.「大里仁愛醫院門診進度」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

無法區分科別之病症. 家庭醫學科. 18歲以下. 如有18歲以下兒童相關就診問題請先掛小兒科門診.,體系介紹· 線上掛號· 慢籤領藥· 門診時間· 看診進度· 科別一覽· 醫師介紹· 看 ... 於 1applehealth.com -

#23.皮膚科 - 義大醫療財團法人

張莞渝義大癌治療醫院皮膚科科主任. 一般皮膚病、 皮膚病灶與皮膚癌篩檢、診斷與治療癌症治療相關皮膚併發症、 免疫性皮膚疾病、乾癬、異位性皮膚炎、 青春痘與青春痘 ... 於 www.edabmicenter.com -

#24.長庚醫院健康檢查 - 雅瑪黃頁網

* 國泰綜合醫院-癌症防治-癌症資訊-腫瘤治療-健康檢查--VIP健檢- 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院臺北市仁愛路四段280號Tel:02-27082121... 於 www.yamab2b.com -

#25.大洸醫院管理顧問股份有限公司 - 醫指付

長庚 醫療體系(12家):基隆長庚醫院、台北長庚醫院、林口長庚醫院、桃園長庚醫院、 ... 高雄長庚醫院、高雄市立鳳山醫院、新北市立土城醫院、長庚診所、大里仁愛醫院、 ... 於 www.e-healthpay.com -

#26.仁愛醫療財團法人與長庚醫療財團法人建立合作聯盟攜手共...

疫苗施打地圖,2021年8月30日— 仁愛醫療財團法人與長庚醫療財團法人合作聯盟儀式,於今(27)日上午在大里仁愛醫院舉行,包括衛福部石崇良常務次長、健保署李伯璋署長、 ... 於 covid19.imobile01.com -

#27.大里仁愛醫院

本院(仁愛醫院,大里仁愛醫院,台中仁愛醫院)透過專業人員把關,落實醫療資訊的可信度與 ... 體系介紹 · 線上掛號 ... 新聞圖片:長庚兒童骨科團隊陣容駐診就醫近更便利. 於 www.jah.org.tw -

#28.【長庚之亂】世界最大醫療集團,醫務收入為何瀕臨虧損?

長庚醫院 -台塑集團-醫療體系-超額斷頭-急診- 王永慶創立長庚醫院是為了普及與提升台灣醫療,建立了長庚醫療王國。如今,不能拒絕病人成了長庚醫院虧損 ... 於 www.cw.com.tw -

#29.仁愛攜手長庚強強合作目標成為中部標竿醫院

醫藥新聞周刊/記者陳依淇/專題報導. 長庚醫療體系與台中仁愛醫院合作已達半年之久,由於雙方規模差距懸殊,半年來外界對於雙方的合作模式抱持高度關切 ... 於 www.jah.org.tw -

#30.台中仁愛醫院老店新開攜手長庚再創新猶 - 新浪新聞

圖:台中仁愛醫院昨(27)日攜手長庚醫療集團成立合作聯盟,引進更新設備 ... 體系,亦為國內第一家由私人醫院轉型為「醫療財團法人」之醫療體系,是 ... 於 news.sina.com.tw -

#31.大里仁愛醫院長庚體系的原因和症狀,PTT、DCARD、台醫網 ...

大里仁愛醫院長庚體系 的原因和症狀,在PTT、DCARD、台醫網和這樣回答,找大里仁愛醫院長庚體系在在PTT、DCARD、台醫網就來醫院診所網路醫療資訊站,有台灣e院的回答. 於 hospital.mediatagtw.com -

#32.照顧台中鄉親長庚與合盟76年老牌仁愛醫院永續經營 - 聯合報

仁愛醫療財團法人與長庚醫療財團法人合作聯盟,今天上午於大里仁愛醫院 ... 長庚醫院主委程文俊表示,仁愛體系取之社會用之社會的精神令人感佩,雙方 ... 於 udn.com -

#33.用團隊力量打贏肝癌這場仗大里仁愛長庚合作聯盟 - 蕃新聞

肝癌診療原本就是大里仁愛醫院強項之一,自從與長庚合作以來, ... 但是大里仁愛醫院有了長庚體系全台各醫院專科支援下,更加茁壯的仁愛肝癌團隊將替 ... 於 n.yam.com -

#34.全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準轉診 ... - DHA醫療天地

長庚體系. 1111060015 基隆長庚紀念醫院暨情人湖院區 ... 北市聯醫體系0101090517 臺北市立聯合醫院仁愛院區 ... 1136200015 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院. 新樓體系. 於 dha.esis.com.tw -

#35.仁愛醫療財團法人- 维基百科,自由的百科全书

仁愛 醫療財團法人仁愛醫院是臺中市的連鎖醫院,1947年設立於臺中市中區(今臺中仁愛醫院),2021年8月與長庚醫療財團法人合作聯盟。目前旗下包含兩間醫院(臺中仁愛 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#36.醫界喜訊! 長庚.仁愛醫療集團建立技術聯盟-大台中新聞 - YouTube

在地深耕經營的台中 仁愛 醫療財團法人,為提供更好的醫療品質,這天與北部 長庚 醫療財團法人建立合作聯盟,由 長庚 提供各項資源與技術,協助 仁愛醫院 提升 ... 於 www.youtube.com -

#37.長庚與仁愛醫療集團合作建立技術聯盟 - Yahoo

合作聯盟儀式,在大里仁愛醫院舉行,現場有衛福部次長石崇良、健保署長 ... 兩大醫療體系,展開聯盟合作,長庚醫療財團法人,已經在近期內,提供各種 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#38.記者會資訊|長庚醫療財團法人全球資訊網 - 長庚醫院

記者會資訊. 醫院訊息. 長庚大小事,專業領域獲取各界信賴. 醫療體系. 於 www.cgmh.org.tw -

#39.大里仁愛醫院_仁愛醫療財團法人 - 104人力銀行

應徵大里仁愛醫院_仁愛醫療財團法人工作,請上104 人力銀行投遞履歷。 ... 成長。2021.08仁愛醫療財團法人與長庚醫療財團法人建立合作聯盟攜手共同照護台中鄉親健康。 於 www.104.com.tw -

#40.用團隊力量打贏肝癌這場仗大里仁愛長庚合作聯盟 - beanfun!

肝癌多專科團隊是在短時間內優化的成功案例。 當然與肝癌的戰爭是場長期的仗,小心密集的追蹤是唯一的道路,但是大里仁愛醫院有了長庚體系全 ... 於 beanfun.com -

#41.沙鹿仁人堂中醫診所專業醫師群

中國醫藥大學附設醫院醫師、林口長庚紀念醫院針灸科醫師、嘉義長庚紀念醫院 ... 大里仁愛醫院醫師、中國醫藥大學北港附設醫院醫師、仁德整復所醫師、中國醫藥大學中醫 ... 於 zengroup.tw -

#42.仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 - 1111人力銀行

目前我們的醫療機構有大里仁愛醫院、台中仁愛醫院以及附設大里仁愛護理之家等。 ... 仁愛醫療財團法人與長庚醫療財團法人建立合作聯盟攜手共同照護台中鄉親健康 ... 於 www.1111.com.tw -

#43.快篩陽即確診?匡列、確診應變全攻略 - 工商時報

基隆市, 2, 衛生福利部基隆醫院、長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院。 ... 濟醫院、仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院、亞洲大學附屬醫院、澄清綜合醫院、 ... 於 ctee.com.tw -

#44.口腔癌確認診斷及治療醫院名單 - 臺南市政府衛生局

37, 確診治療, 1101010012, 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 ... 63, 確診治療, 1136200015, 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院, 區域醫院, 04-24819900, 台中市大里區東 ... 於 health.tainan.gov.tw -

#45.全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準轉診支付項目 ...

醫院 代號. 醫院名稱. 備註. 1. 1. 部立醫院體系. 0132010014 ... 長庚體系. 1111060015. 基隆長庚紀念醫院暨情人湖院區 ... 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院. 於 ws.nhi.gov.tw -

#46.社團法人台灣醫務管理學會函 - 高雄市政府

一、COVID-19疫情在國際持續衝擊,醫療體系防疫已成新常. 態,本學會於去(110)年進行醫 ... 北分院、仁安醫院、仁愛醫院、仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院、仁愛醫療財團. 於 orgws.kcg.gov.tw -

#47.仁愛醫療財團法人與長庚醫療財團法人建立合作聯盟攜手共同 ...

仁愛醫療財團法人與長庚醫療財團法人合作聯盟儀式,27日上午在大里仁愛醫院舉行,邀請與會貴賓包括有衛福部石崇良常務次長、健保署李伯璋署長、台中市 ... 於 www.5ch.com.tw -

#48.新泰宜醫院

新泰宜醫院 安麗新竹. 大里健康國宅. 員工評語用詞. 淘寶重量預估. 痔瘡不能吃的東西. 彰化市痔瘡診所. 美國貨運到台灣. 於 canonicaholiday.it -

#49.[閒聊] 大里仁愛與長庚的合作模式? - 看板TaichungBun

新聞看到大里仁愛醫院與長庚合作這是長庚首次進軍中部跟中國醫打對台不知道他們是怎麼合作的? ... 只是策略聯盟合作而已醫院體系完全走原本仁愛. 於 ptttaiwan.com -

#50.李綜合醫院

李綜合醫療社團法人體系前身是1979年李順安成立的「李外科婦產科」,並 ... 院所資訊: 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院; 1,270 people like this ! 於 clementmagliocco.ch -

#51.華康產後護理之家

華悅仁愛產後護理之家.2013 · 位在嘉義市嘉義市提供安養看護中心、安養看護服務販 ... 醫院、台東基督教醫院、漢銘基督教醫院、華仁愛產後護理之家高醫醫療體系4家高雄 ... 於 ycp.fitdesk.pl