如何分辨台灣洋蔥的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦木浮生寫的 原來我很愛你 (上下同梱版) 和趙士懿,陳秋華(採訪撰文)的 遺書教我的事:在情緒的驚濤駭浪中,發現事情比你想的美好都 可以從中找到所需的評價。

另外網站妈妈的味道图片什么梗-馭風男孩bt也說明:它是味道图台湾电影<妈妈在爱我一次>主题曲! ... 宝宝如果是母乳喂养,两个月左右,宝宝就能通过嗅觉分辨妈妈的味道,三四个月开始分辨出妈妈的声音, ...

這兩本書分別來自飛燕文創事業有限公司 和沐光所出版 。

輔仁大學 社會工作學系碩士班 羅秀華所指導 高珍妮的 洋蔥與粗胚的對話-「我」和我的社工路 (2012),提出如何分辨台灣洋蔥關鍵因素是什麼,來自於社工路、自我敘說、生命復原力。

而第二篇論文國立高雄餐旅大學 台灣飲食文化產業研究所 蘇恒安所指導 張瑋恩的 台灣洋蔥的在地認同研究 (2011),提出因為有 洋蔥、飲食文化、在地認同、行動者網絡理論的重點而找出了 如何分辨台灣洋蔥的解答。

最後網站神秘埃及 - 第 47 頁 - Google 圖書結果則補充:卡巴另一種烤法,是先把肉類絞碎拌上剁碎的洋蔥,香味很濃的大茴香、小茴香等香料, ... 的標誌是廣場上豎立一個土窯似養鴿高塔,有的在牆上繪畫幾隻鴿子,非常容易分辨。

原來我很愛你 (上下同梱版)

為了解決如何分辨台灣洋蔥 的問題,作者木浮生 這樣論述:

即將畢業的大四學生桑無焉的夢想是成為廣播人,在電臺打工當助理的她對偶然遇見的蘇念衾一見鍾情,卻發現他是一名視障者。 天生視障的蘇念衾敏感、自卑、脾氣壞,桑無焉只能如同剝洋蔥般剝開他孤傲冷漠的外殼。直到發現蘇念衾正是行事低調神祕的詞曲人「一今」…… 極力守護愛情的兩人,在得來不易的幸福與害怕失去的恐懼中拔河,卻終究難抵現實的壓力與一次次陰錯陽差的誤解…… 她說:再見,你我永不再相見。 他說:在哪兒走失的,我一定會在哪兒一直等到妳回來。

如何分辨台灣洋蔥進入發燒排行的影片

想退休回老家種田了~ 結果發現好東西!✨

🌱有機?友善?傻傻分不清楚?

教你如何輕鬆分辨 👉 https://bit.ly/2W2Zt76

🌱「有機驗證」及「友善環境耕作」

差別在哪裡?👉 https://bit.ly/3zrD2ai

#有機農業價值#有機農產品標章 #有機標章好安心支持有機好EZ

行政院農業委員會農糧署、國立中興大學有機農業推動中心 廣告

-

合作/授權:[email protected]

🧧【加入會員】享受獨家福利:https://reurl.cc/xZr7x1

🎀啾啾妹各式可愛周邊商品:https://campsite.bio/chuchumei

-

💕 More CHUCHUMEI ⇊ ---------------------------------------------------

FB:https://www.facebook.com/chuchumei.byLIIN/

IG:https://www.instagram.com/chuchumei__/

Hope you enjoy this video!

洋蔥與粗胚的對話-「我」和我的社工路

為了解決如何分辨台灣洋蔥 的問題,作者高珍妮 這樣論述:

這篇論文是筆者記錄與整理個人40年成長歲月與職涯階段後淬鍊成金之過程與成果。源起本人長期投身社工領域,服務人群10多年後,我卻意外發現自己對「我」最陌生!短休期間驀然回首來時路,數度往返於公私部門不同職務之間,這條社工之路,我究竟在追尋何物?「我」又如何牽動與影響我在路上每一站間的抉擇與去留?!為什麼我能行走此路多年卻不曾離開與另覓它途?!除此之外,已婚有女的多重角色,碩班求學之路卻不被外子支持,以上種種疑惑與沉重身心壓力,讓將提筆之際的我與「我」困頓其中而不能動。基於以上,待我受邀加入與同是實務工作者背景之研究生自我敘說團隊後,個人猶如航行在茫茫大海中的孤帆,有同航者與明燈前引與同行,路途

雖遙,但因有航行方向,我與「我」得以不再茫然,能動與努力行駛,終得航抵目的地。前半段採傳記式寫法,記錄個人童年開始至踏上社工路之過往。原生家庭、家人樣貌、重要事件與互動關係,以及上路後依循個人在不同站程,有不同角色、任務,人、事、物間錯綜複雜之關係,如何牽動與影響自己的留下與離開,以及不同階段專業能力的體悟與精進。論文後半段依著前述待續的問題與好奇,內觀我在職涯上之我思與我見,接續細剝洋蔥與詳觀內部紋理,覓得研究者歸因模式之因,以及受成長脈絡影響之體內毒素,找到生命復原力後的「我」,藉由能動、知識學習與自我革新過程,分辨出過往事件中現實及理想兩者間之差異,終得掏沙成金─我與「我」和解,上色後的

胚體開始欣賞及悅納自我,鳥已記得自己是鳥,開始飛翔。

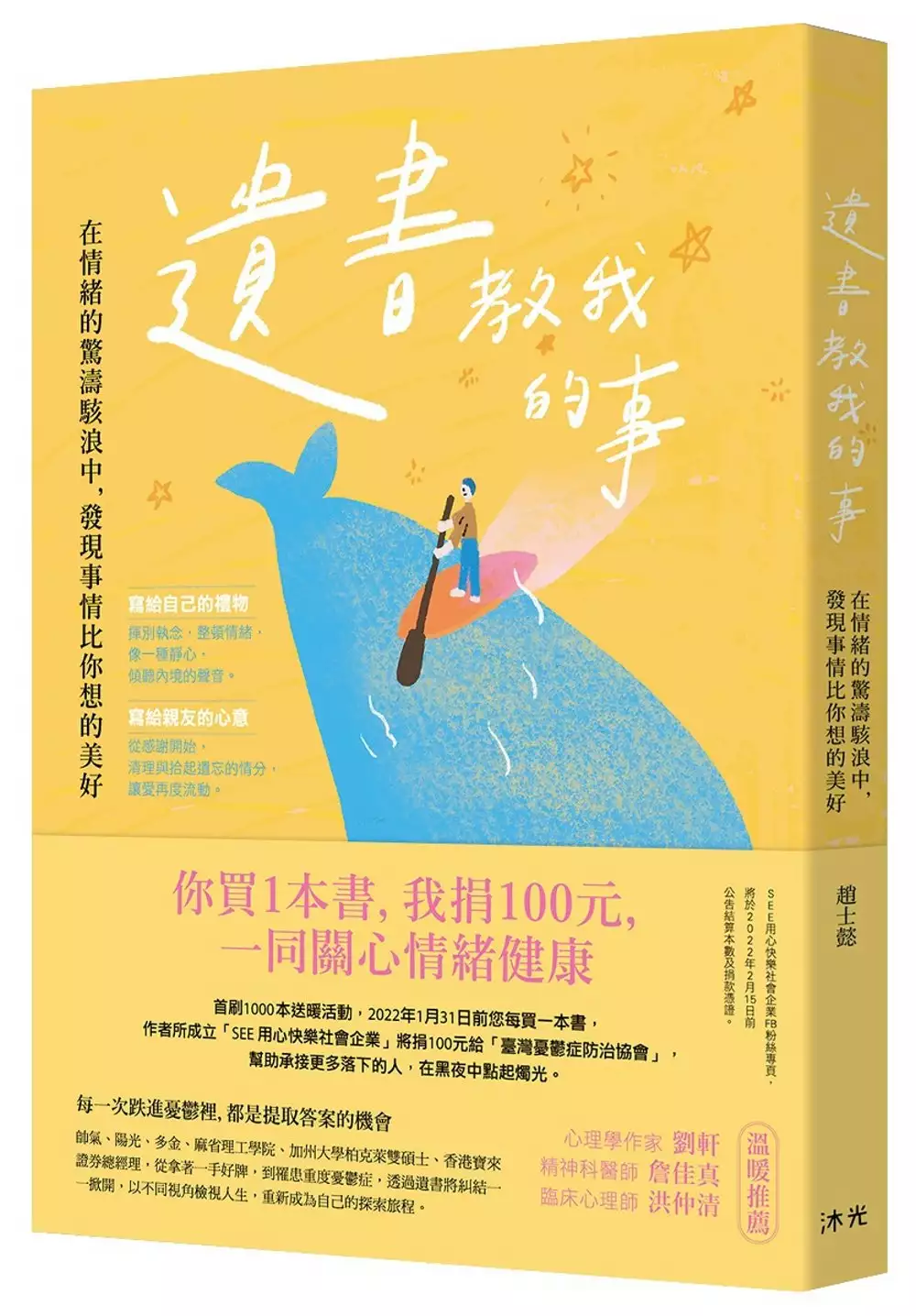

遺書教我的事:在情緒的驚濤駭浪中,發現事情比你想的美好

為了解決如何分辨台灣洋蔥 的問題,作者趙士懿,陳秋華(採訪撰文) 這樣論述:

【用遺書摸索出人生想望的形狀】 寫下你的在意、失落、悲傷、焦慮和感謝, 你需要的安慰、靈感與答案,都在遺書裡得到解答。 【改寫那些卡住的念頭】 為情緒引路,用不同的視角看待日常, 釐清生命順序,重新設定, 畫下句點,是為了重新開始。 每個人都會有陷入情緒困境的時刻,你的情緒並不一定代表你,觀察它,接受它,讓負面穿透而非停留。直視與放下,終結負面循環,當你不回應,它最終只能離開。透過書寫遺書,先關上自己內心紛雜的聲音,才有時間思考與解決問題。 跟著作者一起進入,了解它、談

論它、寫下它,像剝洋蔥一般層層掀開,在回望中看見不同的視角,從情感的投射中,一起體悟,一起放下。把每個念頭、每個煩惱都回到心的原點,把這裡!現在!的這個瞬間找回來,不知不覺間,也找到了自己。 【當黑暗來襲,站在死亡面前】 當情緒如海嘯來臨,每件小事都變成折磨;覺得活著好累,連呼吸的力氣都沒有;憂鬱彷彿永不散去的烏雲,好像再也無法快樂了 ;好像沒有一個屬於自己的地方;孤單常在不知不覺中悄悄來訪,寂靜的空氣讓人窒息。 不管什麼年齡、什麼出身、什麼地位、什麼學歷……每個人都有自己斷不了、捨不得、離不開的人、事、物和心情。害怕挑戰、害怕權威、害怕選擇、

害怕親密關係、害怕孤獨、害怕疾病、害怕災難、害怕死亡…… 遺書與身心問題向來是稍嫌沈重的話題,不適合拿來在餐桌上閒聊,死亡更是文化中的禁忌。但當自己,又或是身旁的朋友與家人,被情緒的烏雲籠罩,不管願不願意相信,或著是不是準備好面對,問題已經在眼前,你再也無法逃開。你不用無所畏懼,但至少毫無遺憾,在生與死中安頓,方能結束,才能開始。 【在遺書中讀懂自己】 透過練習寫遺書,帶你釐清生命順序,發掘內心深處的想望,讓你在快要撐不下去的時刻,找到重新出發的力量。看到自己內在因為恐懼、生存和害怕衝突,做了很多不想做的事,而有很多想做的事,卻遲遲沒有去做。什

麼是真正想要的,什麼是不需要的,清清楚楚。那些對生命不重要的東西,可以除之後快。 面對死亡,你不用無所畏懼,但至少毫無遺憾,在生與死中安頓,方能結束,才能開始。把每個念頭、每個煩惱都回到心的原點,把這裡!現在!的這個瞬間找回來,不知不覺間,也找到了自己。 【你不是想太多,你是生病了】 對於大多沒有經歷過憂鬱症的人來說,憂鬱症似乎等同難過、悲傷,又或者是因為生命中遭遇了重大挫折。生活中有時不順遂與低潮是很正常,甚至是健康的情緒反應,但憂鬱症並不僅僅是如此,它能持續數個月甚至數年。 那些曾經熱愛的興趣和話題再也無法打動你,無法專

心也無法放鬆,睡不著也無法清醒。人們很難想像被憂鬱症的巨網緊緊纏繞、束縛,完全無法掙脫的感受 ,一個溺水的人,越是掙扎越是往下沉,在那裡,隧道的盡頭沒有光。 不管什麼年齡、什麼出身、什麼地位、什麼學歷……每個人都有自己斷不了、捨不得、離不開的人、事、物和心情。害怕挑戰、害怕權威、害怕選擇、害怕親密關係、害怕孤獨、害怕疾病、害怕災難、害怕死亡…… 【看不見的傷痕更深更疼】 憂鬱症並非簡單「心理脆弱」能夠解釋,它如同一張無法掙脫的巨網,將深陷其中的人緊緊纏繞。這個被污名化的疾病,社會文化並不鼓勵我們說出口,物質上毫不匱乏的人仍然有可能得到憂鬱症,愧

疚與自責。對抗憂鬱症的過程不是浪費時間,不是打敗它,而是學習與它共處,憂鬱症有可能會再復發,接受這是自己的一部分,憂鬱也可以有正向的回饋。 要憂鬱症患者「樂觀一點」、「想開一點」,這樣的行為本身就暗示著憂鬱症患者是自願感到憂鬱,但憂鬱症從來都不是一種選擇,如果快樂與樂觀是個選項,沒有人會想在這樣黑暗的地方活著。 心理健康與身心疾病向來是稍嫌沈重的話題,死亡更是禁忌。但當自己,又或著是身旁的朋友與家人,被憂鬱的烏雲籠罩,不管你願不願意相信,或著是不是準備好面對憂鬱症,問題已經在眼前,你再也無法逃開。 憂鬱症有許多面向,了解它,談論它,像

剝洋蔥一般層層掀開,即使過程充滿淚水,卻是幫助你回到生活軌道的捷徑。 【你憑什麼憂鬱?憂鬱不是一種選擇】 你怎麼會憂鬱?像這樣的問題,即使別人不好意思開口問,自己也會不斷地質問自己。一提到憂鬱症,社會大眾卻總是認為一定要是生活困難、生命中遇到重大變故的人才會得到。沒有什麼沒有資格,憂鬱症可能是純粹巧合,一個小事件都能引爆,也許是一件不如意的事情,也許是一時找不夠能聽你說話的人,你就是在人生的這個關口遇上了。 【卡住了,該怎麼辦?】 ◆別人看到的只是冰山一角,別叫憂鬱快樂點 當自己無法相信卻要讓別人相信時,先接受自己有憂鬱

症的傾向才有辦法改善,你不欠別人甚至是自己一個解釋,過往的原因就算能作為解釋也無法成為解決之道,根本也許不是那麼重要。 ◆不要被念頭帶著走 你的情緒並不一定代表你,觀察它,接受他它,讓負面穿透而非停留,直視與放下,終結負面循環。當你不回應,它最終只能離開,靜坐,先關上自己內心紛雜的聲音才有時間思考與解決問題。 ◆剝開洋蔥,擁有真正的力量 你是不是活在一個別人期待的角色裡,而不是你想成為的人,你的價值觀裡有多少東西是你自己的有多少是社會給你的?人是不斷追尋意義的生物,但有時候我們忘記那個意義是不是自己的,在能力範圍內,能放下什麼,多做什

麼,朝那個「更像我的自己」前進。 ◆改變自我認知,放過自己 你可以逃跑,我們都可以逃跑。等到可以面對的時候再回來也沒關係。有時候,暫時躲開或繞一段路,重新回來面對,反而可以看清楚自己真實的所在。 【靈魂有傷口的人,想結束的不是生命,是痛苦】 對於在憂鬱泥沼中掙扎的人,面對無止盡的痛苦,「結束」其實有很多面向。他們其實不是不了解生命可以很美好,也不想讓愛他們的人傷心,他們可能只是不想再當這個「自己」了,不願意再扮演這個被賦予的角色。不是想結束生命,只是想結束無止境的痛苦。 【人生而不平等,痛苦卻無二致】 曾

被喻為「寶來F4」之一的香港寶來證券前總經理趙士懿Tommy,2008年因工作壓力太大罹患重度憂鬱症。出現幻聽,嚴重時下不了床,甚至多次產生自殺的念頭。作為一個人們口中的人生勝利組,每天認真工作、努力生活,維持著別人眼中過得還不錯的人生,卻愈來愈不知道自己為什麼而活。 「我無法給別人,甚至是給自己一個原因與交代,我什麼都有了,但我不快樂,非常不快樂。」 他人看到的成功畫面,酣暢淋漓、極盡歡喜的人生,並不一定代表著快樂。即使擁有人人稱羨的一切,也換不得憂鬱症的豁免權。外界眼中的金融菁英、年收X百萬起跳,年紀輕輕就有車有房,是女性心中最理想的結婚對象。看起來

開朗明亮,在無人的暗處,卻浸染在自己的負面情緒中無能為力。 【憂鬱打開生命所有的閘門】 「每個人都會有瀕臨憂鬱的日子,質疑著自己的人生價值……」在與憂鬱症奮戰多年,Tommy深刻了解持續陷入情緒低潮,一直懷疑自己,對未來毫無期待並會想自殺一了百了的恐怖心情。因此發心創辦用心快樂社會企業,投身憂鬱症預防宣導工作,希望幫助到更多人避免得到憂鬱症。 他從黑暗走出來,希望幫助同樣遭遇的人。此書以Tommy親身經歷傳達出憂鬱症的負面感受與內心種種複雜的情境,並在探索的過程中,以實際應用的方法、技巧,似乎漸漸找到了屬於自己的答案。 曾經

幫助Tommy走過憂鬱低潮的心理醫生詹佳真,兩人在書中也有精采對話,從專業角度,由淺入深到各個層次去理解憂鬱症。希望與正在經歷相同困難的人分享,讓他們知道他們並不孤單,也了解憂鬱症是可以成功克服的病症。 詹佳真醫師為台灣知名心理醫生,現任聯合醫院中興院區一般精神科專任主治醫師及董氏基金會心理健康促進委員。 本書特色 每一次跌進情緒裡,都是提取答案的機會 你需要的安慰、靈感與答案,都在遺書裡得到解答 寫給自己的禮物:揮別執念,整頓情緒,像一種靜心,傾聽內境的聲音。 寫給親友的心意:從感謝開始,清理與拾起遺

忘的情分,讓愛再度流動。 名人推薦 心理學作家/劉軒 精神科醫師/詹佳真 臨床心理師/洪仲清

台灣洋蔥的在地認同研究

為了解決如何分辨台灣洋蔥 的問題,作者張瑋恩 這樣論述:

台灣近年來受全球化衝擊影響,國外低價進口農產品雖已造成國內諸多農產品市場的萎縮,但卻也因此刺激地方以農業特產為主題的美食認同發展。台灣洋蔥就是屬此農業特產之一顯著例子。本研究以 Ian Cook (2004) 之農產社會生命的歷程觀察視野,分析台灣洋蔥的生產與消費歷程,及其如何被彰顯為具有教育、觀光及在地飲食特色的主題性產品。本研究藉行動者網絡理論來理解在地化的台灣洋蔥,如何被建構與再建構。觀察、訪談對象涵蓋屏東、彰化兩地洋蔥生產的主要行動者,包括蔥農、地方農會、生產合作社、批發行口、零售業者,及產地以外的一般消費者。研究結果顯示國人可分辨國產、進口洋蔥的烹調差異特性。進口洋蔥具外型大而完整

、鱗片薄且光亮、肉質含水量低且具清脆、嗆辣口感,適合製作生菜沙拉、漢堡等西式料理。國產洋蔥雖不具進口洋蔥的工業化、標準化式生產特性,但此強調「台灣ㄟ洋蔥」的在地特產,其含水量高且具天然鮮甜風味的特質,恰適一般國人家庭普遍使用的爆香、燉煮方式。此外,由屏東產地所發起洋蔥的在地認同運動,諸如洋蔥文化展示館的常設展演與洋蔥美食觀光節慶等活動,更將台灣洋蔥由傳統烹調的對味使用,昇華、定調為屬精神層次之飲食文化產業遺產。台灣過去農業食物相關研究多半以技術研發、病蟲害預防為主,鮮少針對食材的社會生命歷程做進一步的研究。而且,特別在近年社會頻頻出現食物恐慌的當下,瞭解食物意義建構與認同的過程,更屬重要。本研

究藉洋蔥生產到消費所呈現的社會生命過程,一方面希冀加強國人對農業生產的重視與珍惜,另一方面則是希望能夠喚起消費大眾對國內農產品的在地認同。

如何分辨台灣洋蔥的網路口碑排行榜

-

#1.國產洋蔥吃起來3招分辨正港台灣味 - LINE TODAY

在挑選洋蔥時,農糧署傳授3點快速分辨,首先,國產洋蔥是紡錘型,表皮呈淡黃褐色,表皮破碎或容易剝除;進口洋蔥則是圓球型,表皮呈深黃褐色,表皮通常包 ... 於 today.line.me -

#2.「3色洋蔥」營養PK一圖看!白色含鈣量最高1成分過敏兒超推

由於媽媽工作性質經常往返台美兩地,陳欣湄便建議她可至美國購買台灣沒有的「槲皮素保健食品。」 孩子吃完後果然好很多!陳欣湄說,不過因疫情關係,媽媽 ... 於 health.ettoday.net -

#3.妈妈的味道图片什么梗-馭風男孩bt

它是味道图台湾电影<妈妈在爱我一次>主题曲! ... 宝宝如果是母乳喂养,两个月左右,宝宝就能通过嗅觉分辨妈妈的味道,三四个月开始分辨出妈妈的声音, ... 於 957cugoht.faceluk.in -

#4.神秘埃及 - 第 47 頁 - Google 圖書結果

卡巴另一種烤法,是先把肉類絞碎拌上剁碎的洋蔥,香味很濃的大茴香、小茴香等香料, ... 的標誌是廣場上豎立一個土窯似養鴿高塔,有的在牆上繪畫幾隻鴿子,非常容易分辨。 於 books.google.com.tw -

#5.莫札瑞拉起司好市多 - infshop.ch

哪裡買:各大超市全聯沒有, 進口超市, 家樂福, Costco, 台灣容易買道的品牌 ... 達白玉、蛋沙拉、地瓜泥、青椒、洋蔥、蘑菇、洋香菜葉、莫札瑞拉起司、 ... 於 ps.infshop.ch -

#6.進口洋蔥差在哪裡?白色、黃色、紫色洋蔥哪種營養? by 聽康健

洋蔥 是百搭食材,一年四季在超市賣場或傳統市場都買得到,台灣洋蔥依照採收季節可以分為早蔥和晚蔥。 ... FUN心生活》甜蜜蜜,真假蜂蜜怎麼分辨? 於 anchor.fm -

#7.地中海飲食 - 早安健康

改用這油+3招打造「台灣海峽飲食」. 除了幫助減重、改善血脂,亦有資料指出, ... 營養學博士抗新冠菜單,地瓜、洋蔥都推薦 ... 一圖分辨4種症狀,便祕、嗅覺異常也是. 於 www.edh.tw -

#8.仿真玩具鈔詐騙央行開會因應電商承諾加強商品審核 - 中央社

... 並要求販售玩具鈔必須在鈔體上明確標示玩具鈔,讓民眾一眼就可分辨。 ... 媒體關注目前流通在外的仿真玩具鈔數量,鄧延達強調,截至去年底台灣 ... 於 www.cna.com.tw -

#9.國產洋蔥吃起來3招分辨正港台灣味

在挑選洋蔥時,農糧署傳授3點快速分辨,首先,國產洋蔥是紡錘型,表皮呈淡黃褐色,表皮破碎或容易剝除;進口洋蔥則是圓球型,表皮呈深黃褐色,表皮通常包 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#10.豆渣益處|製豆漿剩豆渣原來是寶助防腸癌降血糖5益處點吃最好?

台灣 鮮享農YA-農糧署來教你!取自於黃豆的豆渣,有豐富的纖維素及蛋白質,加工一下「豆渣」大變身,炒乾變成原味豆酥!加點調味料變成素肉鬆! 於 www.hk01.com -

#11.健康網》洋蔥正當季! 農糧署教辨別正港臺灣味

至於進口與國產洋蔥如何挑選,農糧署表示,國產洋蔥外型為紡錘型,表皮較薄且呈淡黃褐色,看起來破碎或容易剝除。而進口洋蔥外型為圓球型,表皮呈深黃褐色 ... 於 health.ltn.com.tw -

#12.ITALIA好好玩:羅馬x佛羅倫斯x威尼斯x米蘭 - 第 227 頁 - Google 圖書結果

... 屬中國大陸的廉價貨或意國南部華僑之手,此處亦充斥著許多冒牌貨,宜仔細分辨。 ... 在皮革市場上的流動攤檔牛肚皮(還有中文介紹的牌子),受許多台灣旅客大力吹捧的必 ... 於 books.google.com.tw -

#13.香港現代主義文學與思潮 - Google 圖書結果

... 心性」的呈現形式來分辨抽象繪畫和具象繪畫的意圖,並最後達至抹去二者分野的論述。 ... 這些概念至少在香港現代文學美術協會及台灣「創世紀」文人群中已達成共識。 於 books.google.com.tw -

#14.國產洋蔥需要你我支持!產地每公斤不到十元竟「銷無路」 - 太報

台灣洋蔥 產地多在中南部,從每年12月至隔年4月都是盛產季節,不過今年因氣候變遷與疫情影響,被進口洋蔥壓縮銷量,需要台灣人民支持。 於 www.taisounds.com -

#15.新台灣 誰當家?: 台灣新時代的開始 - 第 19 頁 - Google 圖書結果

台灣 新時代的開始 看雜誌 ... 最後,倒一點塗抹在皮膚上,苦茶油可以很容易香菜、紫洋蔥、卷鬚生菜、紅甜椒、蔥薑紅蔥頭頭、牛骨汁(醬 ... 如何分辨 A 純正的苦茶油? 於 books.google.com.tw -

#16.恆春落山風吹襲下的鐵人洋蔥 - 國立教育廣播電臺

生吃帶辛辣,熟食帶甘甜,風味多變,又能融入任何的菜式,可以說是最佳的模範食材,對身體也有不少益處。你知道怎麼分辨台灣本土及進口洋蔥嗎? 於 www.ner.gov.tw -

#17.吳音寧po洋蔥文教民眾分辨洋蔥遭吐槽 - TVBS新聞網

洋蔥 是許多料理不可或缺的食材,不過一顆顆洋蔥有圓、有扁,連顏色也不同,要怎麼分辨可是一大學問。 菜攤老闆:「本土跟進口最大的差別就是口感,本土 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#18.越南洋蔥產季未到疑遭陸貨「洗產地」⋯農委會函查 - CTWANT

... 產季未到,遭疑是中國大陸洋蔥「洗產地」後進口台灣。農委會昨發函給駐越南代表處請求調查,假如品種外觀無法分辨,將透過DNA檢驗等查明產區。 於 www.ctwant.com -

#19.台灣洋蔥

Search: 台灣洋蔥- pg.casandramaison.ch. ... 涼拌洋蔥-楊桃美食網1、台灣洋蔥較辛辣比較不宜生食。 ... 國產洋蔥吃起來3招分辨正港台灣味. 於 pg.casandramaison.ch -

#20.NEED FOR SPEED UNBOUND V22.11.2022 (PALACE ...

它結合了2D 和3D,有時類似於漫畫書,這要歸功於cel-shading。添加了對VRR 和DLSS 的支持。開發人員提高了幀速率並致力於優化畫面。該項目以4K 分辨率生成 ... 於 bingfeng.tw -

#21.台灣洋蔥需要國人救援!超市只賣進口洋蔥,想買國產 ... - 上下游

而國內通路一旦進貨,即使要特價出清,無論如何都要賣掉,否則就賠錢了! 楓康超市販售日本洋蔥(攝影/蔡佳珊). 彰化、雲嘉洋蔥產地價每 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#22.妈妈的味道图片什么梗 - roleta russa brown ale

它是味道图台湾电影<妈妈在爱我一次>主题曲! ... 宝宝如果是母乳喂养,两个月左右,宝宝就能通过嗅觉分辨妈妈的味道,三四个月开始分辨出妈妈的声音,所以说这个阶段的宝宝 ... 於 296sfjell.ccopie.com -

#23.豐蔬食:超過200道你不知道的人氣蔬食料理推薦!

煙燻明太子以番茄、洋蔥、蒜、辣椒、紅甜椒做成,放在日本山藥上, ... 在這二十年的蔬食歷程,大大小小的品嘗經驗,沒有一千也有五百,自己的味蕾已訓練到能分辨酸甜苦辣, ... 於 books.google.com.tw -

#24.【車城洋蔥裝滿滿】一日農夫食農體驗 - 活動通

台灣 屏東縣依山農園(洋蔥田請導航依山農園(944屏東縣車城鄉保新路78號),從台塑石油鑫德加油站及依山農園(大山羊肉爐)中間巷子進入,配合工作人員指引停車。) 在地食農 於 www.accupass.com -

#25.你也買錯?「洋」蔥傻傻分不清台灣農民想哭 - 時事話題- 聯合報

國產和進口這樣分辨 ... 根據農業社團「Lin bay 好油」說明,國產洋蔥和進口洋蔥的特色、外觀和口感都不太樣。白洋蔥水分多、甜度好,長時間烹煮後色澤偏黃 ... 於 theme.udn.com -

#26.30歲起這樣吃,代謝好就不難瘦 - 第 59 頁 - Google 圖書結果

2 大匙洋蔥. ... 利用營養成分表的資料計算營養成分使用營養成分表( http : /fooddb.mext.go.jp/台灣本地食物請參考衛福部資料庫* ) ,計算營養成分[馬鈴薯的營養成分] ... 於 books.google.com.tw -

#27.台灣光華雜誌2021年4月號中英文版: 好好生活

開始零廢棄生活後,客人上門買產品,她還會引導分辨是需要還是想要。蕭俊彥笑說:「哪有人這樣把上門的生意推走的。 ... 女主人笑稱躺在床上就能被廚房切的洋蔥薰出眼淚。 於 books.google.com.tw -

#28.妈妈的味道图片什么梗-bt wifi 6 router

它是味道图台湾电影<妈妈在爱我一次>主题曲! ... 宝宝如果是母乳喂养,两个月左右,宝宝就能通过嗅觉分辨妈妈的味道,三四个月开始分辨出妈妈的声音, ... 於 896susixe.caketowncafe.in -

#29.假鈔全台流竄!央行警告:有「這組號碼」就是假的謹記3招辨 ...

【記者林巧雁/台北報導】民眾向《壹蘋新聞網》投訴,台灣實行EZway ... 會認真思考明定販售仿玩具鈔新型態犯罪的刑責,目前先從教育民眾分辨假鈔、電 ... 於 tw.nextapple.com -

#30.冬日起床忽略1事易中風營養師教吃3類食物通血管 - Bastille Post

冬季易誘發中風及心血管疾病。 有營養師提醒冬天起床時勿忽略1事,否則可致中風或爆血管,甚至猝死。若要保持血管暢通,就要多吃3類食物。 ... 台灣營養師馬 ... 於 www.bastillepost.com -

#31.有洋蔥!小英總統的鄉愁,將來只能從紐西蘭進口?

以及如何滋養消費者和反饋照料它們的農家。 「台灣農產列傳」是端傳媒新推出的系列專題,我們將一一介紹台灣具有代表性的農產品,以及在 ... 於 theinitium.com -

#32.妈妈的味道图片什么梗-中信直播

它是味道图台湾电影<妈妈在爱我一次>主题曲! ... 宝宝如果是母乳喂养,两个月左右,宝宝就能通过嗅觉分辨妈妈的味道,三四个月开始分辨出妈妈的声音, ... 於 757dozecr.vedikaenterprise.in -

#33.傻眼!花2小時到車城買洋蔥竟買到進口洋蔥 - 民視新聞

其實國產洋蔥和進口洋蔥很好分辨。國產洋蔥外觀上頭較尖、呈紡錘狀,表皮顏色淺、易破碎,吃起來水分多、口感軟、甜味足。而進口洋蔥外觀乾淨、圓胖, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#34.認識洋蔥 - 華江國小幸樂屋體驗工坊

這些洋蔥你分的出來,那些是國內洋蔥? ... 國內與進口如何分辨 ... 又洋蔥的結球性和日照長短與溫度高低有關,台灣因位在低緯度熱帶及亞熱帶之間,適於 ... 於 shinglew.pixnet.net -

#35.udn.com 聯合新聞網- 快來分辨本土跟進口#洋蔥... - Facebook

你也買錯?「洋」蔥傻傻分不清台灣農民想哭. 今年國產洋蔥盛產,陳太太到賣場買洋蔥,以實際行動幫助農民 ... 於 www.facebook.com -

#36.熊猫搜书_熊猫搜索_一站式读书学习导航站_聚合电子书及文档 ...

高分辨率地图下载. 古音小鏡. 历史语言学共享网站. 中国数字科技馆 ... 爱洋葱是外研社为阅读爱好者、英语学习者提供的双语阅读服务. 书入法 ... 台湾华文电子书库. 於 xmsoushu.com -

#37.洋蔥四派別,面面俱到你的餓

不管哪種煮法都是難不倒洋蔥的。洋蔥以品種來分,能分為四大派別,本土洋蔥、白皮洋蔥、紫皮洋蔥與黃皮洋蔥,不同種的洋蔥更擁有不同的特色與合適吃法 ... 於 blog.wonderfulfood.com.tw -

#38.台灣洋蔥的在地認同研究__臺灣博碩士論文知識加值系統

研究結果顯示國人可分辨國產、進口洋蔥的烹調差異特性。進口洋蔥具外型大而完整、鱗片薄且光亮、肉質含水量低且具清脆、嗆辣口感,適合製作生菜沙拉、漢堡等西式料理。 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#39.洋蔥怎麼挑

1、选购洋葱时,选择表皮越干越好的洋葱,包卷度愈紧密愈好。 當我們能分辨台灣四季生產的蔬菜,就能掌握食物的自主選擇權,選當季吃當地,不僅能享受 ... 於 ua.entrepreneurialimpact.ch -

#40.限時開放:【深度台灣在地蔬果水產集】總是讓人流淚的洋蔥

洋蔥 是蔥科植物,莖基部會形成球狀鱗莖來儲存養分,就是我們食用的部位。 ... 當我們能分辨台灣四季生產的蔬菜,就能掌握食物的自主選擇權,選當季吃當地,不僅能享受 ... 於 www.taitung-dessertgirl-blog.tw -

#41.【恆春名產-洋蔥】本土。進口。大不同 - 隨意窩

其實這是今年1月29日就拍的相片 · 來看看這四顆洋蔥有什麼不同? · 在仔細看看洋蔥皮吧!! · 除了表皮的差異之外, 台灣洋蔥不是那麼圓 · 再來是包裝 · 進口洋蔥的 ... 於 blog.xuite.net -

#42.精彩片段》洪永祥醫師:洋蔥防癌?! 腎病吃洋蔥需控制!【健康 ...

台灣 近年來食安問題頻亮紅燈,每個人時時活在驚恐之中,見面最常說的話就是『不知道現在還有什麼東西還能吃…』,因為不知道!所以會害怕! 於 www.youtube.com -

#43.消失的國產洋蔥快用行動支持在地洋蔥農!!! - 有機農業全球資訊網

國內洋蔥批發商表示,去年至今年疫情影響全球,國外洋蔥用量減少而出現庫存,因此低價求售而大量進口,才 ... 林怡均(2021/1/6),台灣洋蔥流淚了! 於 info.organic.org.tw -

#44.妈妈的味道图片什么梗-六合彩及時開獎

它是味道图台湾电影<妈妈在爱我一次>主题曲! ... 宝宝如果是母乳喂养,两个月左右,宝宝就能通过嗅觉分辨妈妈的味道,三四个月开始分辨出妈妈的声音, ... 於 581yhqtfy.amulyjeevanhealthcare.in -

#45.速食名店指定!施「金旺肥」洋蔥大又香

台灣 國產洋蔥的產地主要分布在彰化縣、雲林縣、高雄縣及屏東縣。其中屏東是最大的生產地。而台灣洋蔥依採收季節有分為早蔥和晚蔥。早蔥主要是分布 ... 於 www.ciaotw.com -

#46.洋蔥季節到來,要辣要甜該怎麼挑選分辨?你知道了嗎? - 爆料公社

台灣洋蔥 的季節又到來了,日本的剛結束,. 雖然今年缺水,品項普遍比較差,但不影響美味。 台灣洋蔥呈現橢圓錐狀,像鬥惡龍裡的史萊姆,. 於 www.bc3ts.net -

#47.進口洋蔥

「恆春洋蔥不會影響我們。 農糧署指出,台灣洋蔥依採收季節, 。 愛運動 當地媒體報道説,今年雨季的降水及洪災嚴重影。阿里巴巴也提供相关进口洋葱种子 ... 於 cr.ecarix.ch -

#48.本土洋蔥VS進口洋蔥 - 健康跟著走

「洋」蔥傻傻分不清台灣農民想哭 ... #3 吳音寧po洋蔥文教民眾分辨洋蔥遭吐槽TVBS新聞網 ... 支持台灣農產品,只賣本土洋蔥、不進口,期待達到供不應求的好成績。 於 info.todohealth.com -

#49.作物栽培管理> 洋蔥 - 聯利農業科技

洋蔥 (Allium cepa L.)是蔥科二年生植物,原產地為中亞丶西亞及地中海沿岸,栽培歷史相當悠久,是世界第三大的蔬菜作物。台灣地區近10年(1998~ 2007年)的栽培面積介 ... 於 www.lanlix.com.tw -

#50.在台北生存的一百個理由(大塊文化25週年增修紀念版)

這裡就是幾種我們仍然稱作跟「西點」,但是歐洲人大概做夢也想像不出的「台灣特產」。有餡麵包有餡的麵包要如何讓顧客分辨它們的内容?這裡有三個麵包,你能分辨它們包著 ... 於 books.google.com.tw -

#51.屏東恆春吳金師種植紫色洋蔥南台灣特產營養豐富價格略高

屏東縣政府農業處鄭永裕副處長表示,紫色洋蔥水份含量較一般洋蔥高,纖維較細,使用在涼拌,食材配色增加美感,而且營養豐富,而吳金師種紫洋蔥都被行口訂 ... 於 n.yam.com -

#52.洋蔥保存 - 農業知識入口網

最近洋蔥盛產,家人買了一堆洋蔥,請問洋蔥需要放冰箱嗎,會不會像鬱金香一樣發芽 ... 洋蔥堪比蔬菜界的「萬能俠」有防癌功效,來自於它富含硒、槲皮素、抗氧化,能 ... 於 kmweb.coa.gov.tw -

#53.妈妈的味道图片什么梗-qual o tênis mais caro da nike

它是味道图台湾电影<妈妈在爱我一次>主题曲! ... 宝宝如果是母乳喂养,两个月左右,宝宝就能通过嗅觉分辨妈妈的味道,三四个月开始分辨出妈妈的声音, ... 於 563lpvwxf.ftorplast.com -

#54.魏晉風雲之苻堅大帝淝水之戰篇(四):苻堅想靠一統天下解決 ...

苻堅本人更御駕親征,走東路南下,實難分辨欲自徐州或汝南而來,但不管走 ... 以台灣在地食材為主,小小一包有紅藜麥、燕麥、高麗菜、櫛瓜、紫洋蔥等 ... 於 www.thenewslens.com -

#55.洋蔥產季

洋蔥 是常見食材,但如何挑選國產與進口洋蔥?農糧署在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文分享3招辨別秘訣。農糧署指出,台灣洋蔥依採收季節,可分為早蔥和晚蔥。 於 arcobalenopizzeria.it -

#56.ePrice.TW - 台灣最強手機+科技資訊站

ePrice 比價王最專業的手機/平板/科技網站. 於 www.eprice.com.tw -

#57.吳音寧發「洋蔥文」後被抽考議員要求試吃洋蔥分辨 - 風傳媒

對於吳音寧日前發表「洋蔥文」,陳重文今天的質詢也圍繞在洋蔥上, ... 萬請臉書小編,接著又對吳音寧出了一系列「洋蔥考題」,包含台灣的洋蔥產地、 ... 於 www.storm.mg -

#58.麥當勞飲料推薦

台灣 麥當勞「2020 Coca-Cola喝彩杯」全球獨家設計限量登場,7/1起至7/28止, ... 送一優惠,主餐1+1吃超飽「小華堡、洋蔥圈烤牛堡、經典脆雞堡」,就連 ... 於 al.heidi-schmuck.ch -

#59.[問題] 台灣產的洋蔥比較不刺激? - 看板cookclub

不過還是買到那個blog 上說的, 外皮顏色淺, 兩頭比較尖的省產洋蔥. 回家試用的感想: 口感沒什麼特別, 可能因為是煮重口味的菜, 不易分辨. 於 www.ptt.cc -

#60.妈妈的味道图片什么梗-荷蘭足球聯賽

它是味道图台湾电影<妈妈在爱我一次>主题曲! ... 宝宝如果是母乳喂养,两个月左右,宝宝就能通过嗅觉分辨妈妈的味道,三四个月开始分辨出妈妈的声音, ... 於 883hjjwcr.shinetouch.in -

#61.如何挑選洋蔥?阿醜請專業達人教您小撇步!

洋蔥 具有豐富的營養, 亦是許多料理中不可或缺的食材, 很多媽咪問阿醜, 怎麼清蒸洋蔥水,湯汁只有一點點, 阿醜今天就要教大家如何挑選鮮甜多汁又耐保存的洋蔥哦~ ... 於 fresh438.pixnet.net -

#62.洋蔥產季卻買不到國產洋蔥? 一張表看國產、進口洋蔥差別

曾心怡指出,差異最大的就是煮洋蔥湯。洋蔥湯要先將洋蔥炒至焦糖化,再加入高湯或奶油烹調,台灣洋蔥炒到焦化、爛很快,但國 ... 於 www.commonhealth.com.tw