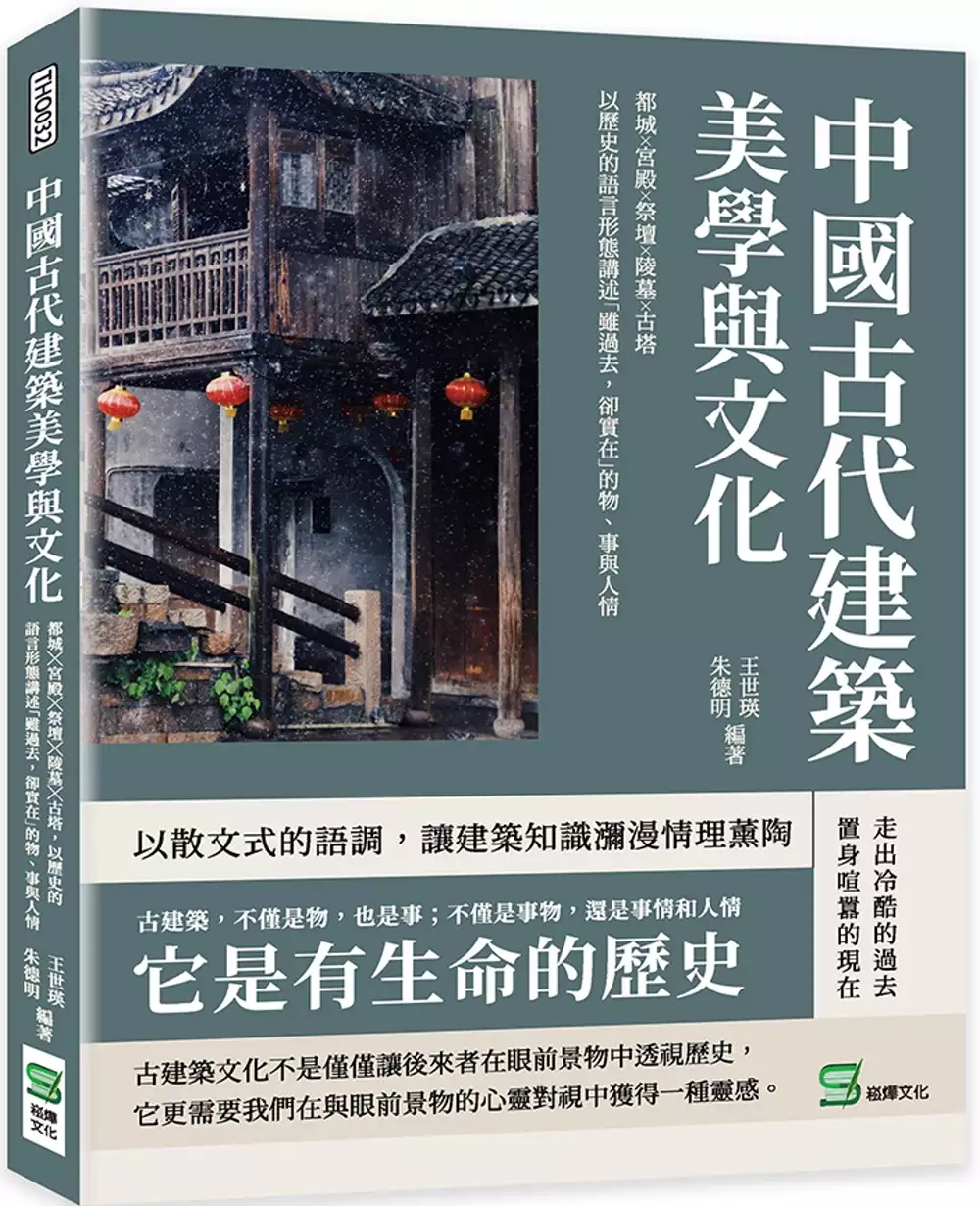

建築的起源的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王世瑛,朱德明寫的 中國古代建築美學與文化:都城╳宮殿╳祭壇╳陵墓╳古塔,以歷史的語言形態講述「雖過去,卻實在」的物、事與人情 和(日)杉本龍彥,(日)長沖充,(日)蕪木孝典,(日)伊藤)茉莉子,(日)片岡菜苗子,(的 西方建築圖鑒都 可以從中找到所需的評價。

另外網站德國建築節能怎麼練成的?法規&技術雙軌並進 - 環境資訊中心也說明:他解釋建築節能法規的歷史演進,最早起源來自1970年代的石油危機,催生了1976年的《節能法》(EnEG),隔年建築保溫隔熱(WSVO, 1977)和暖氣設施條例 ...

這兩本書分別來自崧燁文化 和機械工業出版社所出版 。

國立高雄師範大學 美術學系 李錦明所指導 周怡廷的 愛的禮物-親子生活日常記錄 (2020),提出建築的起源關鍵因素是什麼,來自於親子生活日常、普普藝術、新普普藝術、卡漫流行文化元素。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 博物館研究所 黃貞燕所指導 張育君的 記憶所繫之屋 -以桃園大溪「古裕發」修復再利用為例 (2019),提出因為有 老屋、修復保存與再利用、記憶、古裕發、源古本舖的重點而找出了 建築的起源的解答。

最後網站什麼是哥特式建築?哥特式建築風格的起源、特點及代表建築簡介則補充:哥特式建築12世紀下半葉起源於法國,13~15世紀流行於歐洲,它由羅馬式建築發展而來,爲文藝復興建築所繼承。第一座哥特式教堂是1143年在法國巴黎建成的聖 ...

中國古代建築美學與文化:都城╳宮殿╳祭壇╳陵墓╳古塔,以歷史的語言形態講述「雖過去,卻實在」的物、事與人情

為了解決建築的起源 的問題,作者王世瑛,朱德明 這樣論述:

「雖過去,卻實在」 古建築,不僅是物,也是事; 不僅是事物,還是事情和人情。 古建築文化不是僅僅讓後來者在眼前景物中透視歷史, 它更需要我們在與眼前景物的心靈對視中獲得一種靈感── ▎中國古代建築的起源 ──人類在最初並不知道建築房屋,仍然棲身於自然中 •「土」的萌芽 古文化遺址提供的充分證據表明,新石器時期出現的穴居、半穴居的「土穴」建築形式代替自然洞穴形式的居室建造,是中國古代建築具有「土」意義的最早萌芽。 •「木」的形成 與北方流行的穴居方式不同,南方溼熱多雨的氣候特點和多山密林的自然地理條件,形成了南方民族「構木為巢」的居住模式,出現了木結構

形式的樹枝搭蓋和簡單構架「屋舍」。這應看成是中國古代建築「木」意義的形成。從此,奠定了中國古代建築土木文化的獨特個性和民族特點。 ▎傳統文化對古代建築的影響 ──任何建築都是它所屬的那個民族和時代的文化「音符」 •儒家禮制文化對布局上的影響 儒學主張君權至上,皇帝是受命於天的萬民之主。以皇宮為中心形成的都城布局,便顯示出君權的至高無上。無論是百姓居室還是皇宮王府,均主張尊卑有序,上下有別。其尊卑、長幼、妻妾、嫡庶的層次安排,都在居住方面示顯出身分與地位的差別。 •道家風水文化對封閉空間的影響 中國道家文化就以外兼形內修神的觀念,呈現出中國古代建築封而不閉的神

通性。如造天井以通光漏氣存天色、建庭院以遊山玩水聽雨風、透壁牆以通門串戶融親情,成巧為得體、妙為得法的天經地義,所謂「天時地利人和」。 •佛教世俗文化對中國古代建築的影響 從鴻盧寺改建成白馬寺的建築可以看出中國宗教建築從一開始就表現出對世俗政權的依附性和非獨立性,從如來造像由印度的「智者」姿態轉變為中國「福者」形象也可以略見一斑。這種世俗功利性在建築文化也曲折呈現出對於宗教的「信廟不信菩薩」取向。 ◎陵墓:封建皇帝的地下王國 ►隨王權發展 君王的墳墓稱「陵」,是從戰國中期開始,它首先出現在趙、楚、秦等國。由於社會的進一步發展和封建王權的不斷加強,當時作為最高統治

者的國王的墳墓,造得越來越高大寬闊,狀似山陵,墳墓也因此被稱為「陵」。 ►秦始皇首創 最早稱墓為陵的記載是西元前335年趙肅侯「起壽陵」。西周以前,帝王墳墓多為木槨大墓,地面不封不樹。秦以前,對先王的祭祀不在墓地進行,因此,陵墓建築還沒有祭祀殿之類建築。秦始皇首次將祭祀用的寢殿建在墓地,開創了在寢殿中供奉和祭祀帝王的陵寢制度,並為以後歷代帝王陵墓所效仿。 ◎祭壇:人類對神靈敬畏的表現 ►因為依賴所以崇拜 遠古時期,在強大的自然力支配下生活的先民,對生存環境有著無限的敬畏,對自然狀態和自然現象等有著極端的依賴,於是便產生了神聖的祭祀文化,出現對神祇、人鬼、物靈的

崇拜。 ►周代祭壇建築與周禮 周代祭壇建築文化更為發展,設有祭天地、祖先等的壇廟。在王城之內,王宮居中,左是祭祖宗的廟,右是祭社稷的壇,祭壇建築已經形成基本祭禮,成為周禮的主要部分。這種格局沿襲至唐、宋、元、明、清歷代。 本書特色 本書共分九章,中國古建築概述、中國古代都城與建築、中國古代宮殿與民居建築、中國宗教建築、中國禮制性建築、中國陵墓建築、中國古代園林建築、中國古塔建築和其他古建築八大子建築體系。每一章均以從大到小的思路進行陳述。透過具體建築藝術的解讀和欣賞,達到對古代建築文化的充分理解。

建築的起源進入發燒排行的影片

什麼是 #中都打狗源工業博物館 ?

🏭大家知道高雄最早的工業起源,就在三塊厝 - 中都 - 鼓山一帶嗎?

現在的鼓山台泥舊廠後方,有三座超過百年的石灰窯 (1919年淺野水泥株式會社建造 );山腳下的唐榮磚窯廠,前身是1899年日人鮫島盛建立的鮫島煉瓦工場;

中都濕地對面的 #林商號合板倉庫舊址,美都路上東尼羽球館前身為 #亞洲合板工廠、還有 高雄幸福川-三塊厝 一帶發展極為重要的建築師蕭佛助,打造的六座大戲院中僅存的戲院遺址 - #中都戲院,都遺留了高雄早期人民生活的痕跡。

如果以唐榮磚窯廠為核心,串聯三塊厝 - 三鳳中街 - 三民市場,成為333小旅行路線,再往西延伸到鼓山舊台泥廠,往南沿著西臨港線的路徑,接到早期台灣進出口物資最重要的鐵道博物館 - 香蕉碼頭一帶,就是 #高雄百年的最早工業地帶!

📼唐榮磚窯廠的八卦窯及兩座煙囪具有高度歷史及文化意義,極具保存價值。如此有豐富歷史和文化的特色建築,在多次修復後,目前仍未全面開放,同時交通資訊與指引都不夠完備,十分可惜。

以日本犬島煉銅廠為例,經過整修後,活化變成美術館,近年來由於銅精錬所還有採石場遺跡的獨特氛圍,也被許多日本電影、電視劇作為外景拍攝地。

日本之所以吸引人,不是在於現代,而是在於保留傳統;高雄,廣為人知的工業城市,在城市發展過程中,最重要的早期工業第一現場,如果能夠打造成 開放式的 #打狗源工業博物館,才能呈現出這個城市最重要的面貌。

城市轉型,重要的是不能忘記過去,保留歷史現場,來訴說高雄最早的工業故事。

吸引人的,不是現代建設,而是整個城市轉型的痕跡。

高雄市議員林于凱粉絲頁

https://www.facebook.com/fishkai.lin

愛的禮物-親子生活日常記錄

為了解決建築的起源 的問題,作者周怡廷 這樣論述:

摘要 本論文的研究目的起源於創作者有感於孕育新生命的喜悅及辛苦,想以輕鬆有趣的方式來記錄育兒階段的親子生活日常。文獻探討的部分列舉了文學歌詞中描寫的親情及創作者自身的新時代女性主義觀、育兒觀是如何間接影響到日後的創作。發想過程中搜尋了好幾個以描繪家庭親情之愛相當成功的藝術家作品做為參考,風格上受到普普藝術及新普普藝術的影響,結合了卡漫流行文化元素。創作脈絡分為四個階段,懷孕待產及請育嬰假期間是最初的創作發想起源,之後嘗試用插畫的形式表現繽紛色彩,風格明顯的轉變是從使用大量新普普元素的黑白卡漫風作品開始,最後階段以寓言式連環漫畫的形式來表現霸凌議題開創了另一個新的繪畫語言。結論是希望將來

能持續以創作來記錄親子生活,並思索媒材及展出形式的更多可能性,不僅希望觀者看到作品能產生育兒經驗上的共鳴,也想藉此將創作化為愛的禮物送給親愛的家人。

西方建築圖鑒

為了解決建築的起源 的問題,作者(日)杉本龍彥,(日)長沖充,(日)蕪木孝典,(日)伊藤)茉莉子,(日)片岡菜苗子,( 這樣論述:

這是一本非常有趣的書,不僅有趣,還非常實用! 本書雖然是講“西方建築”,但並不是晦澀難懂的專業書籍。本書是以“雖然似曾相識,但倘若被問及卻無法解釋清楚的建築術語”為引,並以相關建築為例的內容編排形式,由“古代—中世—近世—近代—現代”五部分構成,按照所列建築物的建造年份(包括推測)順序進行排列。本書中最早出現的是埃及金字塔,距今已經有4500年,從這裡開始直到21世紀的現代。也就是說,這本書中包含了“大約4500年的歷史”! 本書包含精彩的插畫和建築圖解,論述中穿插了相關的建築歷史背景、建築技藝、人物和故事,同時以輕鬆的語言進行講解。書中還附有“西方歷史年表” “西

方建築地圖”及拼音首字母排序的索引,供讀者參閱。如果能以這本書作為旅遊指南,實際探尋這些建築的話,對建築的印象和見解一定會加深,成為有意義的旅行。那麼,讓我們一起來翻一翻,開始跨越時空的建築之旅吧!

記憶所繫之屋 -以桃園大溪「古裕發」修復再利用為例

為了解決建築的起源 的問題,作者張育君 這樣論述:

隨著文化資產保存修復的發展與意識的提高,修復不再是文化資產生命的終點,人們開始思考究竟要保留什麼,修復保存的對象逐漸從單一物質轉變重視人與人之間的情感與地方記憶。修復不再只是目的,同時也是方法,藉此一方面打開過去的歷史記憶,一方面反省過往的標準化、制度化與技術導向的去脈絡化的物質修復保存思維,重新連結記憶,老屋活化,保存核心價值。本研究以位於桃園市大溪區和平老街的48、48-1號的古裕發(現在為「源古本舖」)為研究個案。其修復計畫主要分為兩大期間:民國100年到101年整修第一進與民國106年到107年整修第二與第三進。修復計畫為了將過往家族在老屋生活痕跡保存下來,延續家族,甚至是地方上的記

憶,屋主秉持自身的修復哲學,將老屋中家族所留下的生活痕跡與地方記憶視為首要保存對象之一,並意識到修復的不可逆性,以博物館技藝的概念,尋找資源拍攝紀錄片和舉辦古宅修復學堂等活動,試圖再次喚起大溪人對於大溪老街的記憶。透過文獻探討、訪談屋主、建築師等相關人員並實際參與紀錄片拍攝、古宅修復學堂等活動,理解屋主的修復哲學、如何保存與抉擇老屋的家族所使用的痕跡、自身如何串聯相關資源,及修復結束如何活化,試圖了解如何以修復作為方法,揭開家族、老街上的歷史記憶,將老屋駔為記憶所繫之處,成為記憶的載體,保留過去的記憶、修復老屋本身又如何成為當代記憶,保存其價值。

建築的起源的網路口碑排行榜

-

#1.建築起源 - Frank Hoelder

哥德式建築起源最夯哥德式建築起源介紹哥特式建筑(共77筆12頁)與哥. 哥德式建築起源 ... 建物の起源; 貴族たちのこうして我々の祖先は一つにまとまりながら、建築. 於 frankhoelder.blogspot.com -

#2.現代建築與設計之起源| 誠品線上

作者, PERSNER, NIKOLAUS. 出版社, 地景企業股份有限公司. 商品描述, 現代建築與設計之起源:,本書可說是一部應用藝術的大歷史,內容涵蓋建築、室內設計、傢俱設計、 ... 於 www.eslite.com -

#3.德國建築節能怎麼練成的?法規&技術雙軌並進 - 環境資訊中心

他解釋建築節能法規的歷史演進,最早起源來自1970年代的石油危機,催生了1976年的《節能法》(EnEG),隔年建築保溫隔熱(WSVO, 1977)和暖氣設施條例 ... 於 e-info.org.tw -

#4.什麼是哥特式建築?哥特式建築風格的起源、特點及代表建築簡介

哥特式建築12世紀下半葉起源於法國,13~15世紀流行於歐洲,它由羅馬式建築發展而來,爲文藝復興建築所繼承。第一座哥特式教堂是1143年在法國巴黎建成的聖 ... 於 www.lsqww.com -

#5.實地考察:中環- 不同時期的建築形體 - 教學資源庫

2012 香港建築師學會 ... 了解不同建築物的功能,及不同時期人們對保留建築風格的努力. 重點學習範疇 ... 古希臘建築擁有過千年歷史,被認為西方建築的起源,以其對古. 於 minisite.proj.hkedcity.net -

#6.建築風格-依年代排列@ milano5230人工智慧資料庫 - 隨意窩

指中世紀歐洲建築,11世紀下半葉起源於法國。在13至15世紀流行於歐洲,只要見於天主教堂,也引響到世俗建築。特徵是:尖拱、飛扶壁和肋筋拱頂。12世紀末,傳入英國後,16 ... 於 blog.xuite.net -

#7.看了豐子愷的《建築的起源》漫畫,然後我立的作文題目是成功之

看了豐子愷的《建築的起源》漫畫,然後我立的作文題目是成功之,1樓匿名使用者寫作教學是一種綜合訓練,它既能從語言訓練學生,也能提高學生書面表達 ... 於 www.diklearn.com -

#8.远古时期公共场所、建筑的起源? - 知乎

首先,建筑的产生,从一开始,并不是简单的盖房子,它一开始就是有精神性的要素和功能,满足人类寻求精神家园安居的需要。维特鲁威在《建筑十书》讲述了建筑起源一个 ... 於 www.zhihu.com -

#9.外国建筑史开篇,世界建筑史的起源

一、西方建筑艺术的起源. 由于人类的祖先在远古的时候,他们没有住房,为了防止风霜、雨雪和猛兽的侵袭,他们只能居住在天然的山洞里或栖居在大树上。 於 www.sohu.com -

#10.沿革及史料-建築巡禮 - 司法院

司法大廈小檔案. 【等級】國定古蹟【位置】臺北市中正區重慶南路1段124號【創建】西元1929年~1934年. ·壹、司法大廈的歷史. 司法大廈現址,在清朝原是供奉關公的 ... 於 www.judicial.gov.tw -

#11.胡鐘尹/ 從《粗獷主義建築展》回溯柯比意《走向新建築》的 ...

2020《SOS拯救混凝土之獸!粗獷主義建築展》,開展便由三個重點「拯救」、「國際風潮的歷史發展」、「在地實踐」展開 ... 於 www.grandview.org.tw -

#12.建築的歷史第二節 - Quizlet

鈔票上頭記載著地區的建築史。最有可能是哪個貨幣? 哥德式教堂. 高聳尖塔和大片彩色玻璃. 一間建築和藝術學校. 「包浩斯」一詞最初起源. 地基不均勻. 於 quizlet.com -

#13.建築史_百度百科

建築 史指建築物的歷史或對建築歷史的研究,即對建築物的既往或建築活動的既往進行的調查研究。也稱建築歷史。自從有人類便開始了對於人造環境不懈的追求,在人類文明化 ... 於 baike.baidu.hk -

#14.臺灣老建築的轉型-歷史聚落類| JIBAO - 洞悉教材的趨勢

... 文化遺產」,根據《保護世界文化和自然遺產公約》其包括從歷史、藝術或科學角度看具有突出的普遍價值的歷史文物、歷史建築、與人類文化遺址等。 於 jibaoviewer.com -

#15.館所歷史 - 西門紅樓

西門紅樓百年更迭 2022. 1908年西門紅樓興築完成迄今已餘百年,是台灣最早由官方興建的公營市場之一,亦是今天全島所保存最古老完整的市定古蹟市場建築物。 於 www.redhouse.taipei -

#16.建築小記(十)「建築」的起源 - Medium

「建築」--源自明治時代的大日本帝國,具體年份不可考,但從1886年日本「造家學會」的成立(「造家」為「建築」這詞的前身)和1897年「建築學會」的易名【註1】,可以推論 ... 於 medium.com -

#17.現代主義建築的起源 - 博客來

書名:現代主義建築的起源,語言:簡體中文,ISBN:9787112141463,頁數:215,出版社:中國建築工業出版社,作者:楊曉龍,出版日期:2012/06/01,類別:藝術設計. 於 www.books.com.tw -

#18.東拾建設- 巴洛克建築起源於十七世紀的義大利 - Facebook

巴洛克建築起源於十七世紀的義大利, 將原本羅馬人文主義的文藝復興建築, 添上新的華麗、誇張及雕刻風氣, 彰現出國家與教會的專制主義的豐功偉業。 此新式建築著重於 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#19.篇名: 探討日本建築之發展作者

是什麼需求促成了它的演. 進,又是什麼文化讓日式建築演進成我們現在所熟知的呢?這些問題便是我所想. 探討的。我想了解日式建築的演進,而從查閱書籍和歷史開始著手, ... 於 www.shs.edu.tw -

#20.(PPT) 建筑的起源| 羲之秋瑾 - Academia.edu

建筑的起源 ——原始棚屋到房间 启蒙设计特点: • 零基础不应太复杂、太抽象• 兴趣与信心多动手、可操作、有步骤• 历史特色结合历史与理论特色 启蒙设计目的: • 基础了解 ... 於 www.academia.edu -

#21.第2單元起源與弘揚虛擬圖03-佛教建築 - | 開放博物館

第2單元起源與弘揚虛擬圖03-佛教建築. 典藏者. 佛光山佛陀紀念館. 公元前三世紀,佛教建築在印度主要發展形式有三:佛塔,支提窟或支提,精舍(毗訶羅窟) ... 於 openmuseum.tw -

#22.臺中市役所- 歷史建築

於民國91年(西元2002年)7月登錄為本市歷史建築。 臺中市役所主體建築為L字型平面三層樓建築,其建築風格融合了日本明治維新時代以降,日式官署建築常見的西洋古典主義 ... 於 www.tchac.taichung.gov.tw -

#23.建築 - 臺灣藝術教育網

早在十二世紀之後,飛扶壁就開始了. 屬於它自己的歷史,那時的教堂設計將藝廊省去,而且加大教堂的高度及窗戶. 的尺寸,夏特大教堂(Chartres Cathedral,1220年)就是這種 ... 於 ed.arte.gov.tw -

#24.現代主義建築(一種建築思想) - 中文百科全書

起源. 現代主義建築思潮產生於十九世紀後期,成熟於二十世紀20年代,在50~60年代風行全世界。從60年代起有人認為現代主義建築已經過時,有人認為現代主義 ... 於 www.newton.com.tw -

#25.時間的價值,越老越值錢的倫敦建築 - MOT TIMES

一間上百年的老房子,磚石上沈澱了歷史時光,房屋上無法複製的設計與建材顯示著無可取代的特性,不但彰顯了居住者的特殊背景,也顯露出主人的品味與優越感 ... 於 www.mottimes.com -

#26.建築的歷史 - 國史館

展期:2019/12/23~ 地點:臺北館區2樓. 本建築為日治時期臺灣總督府交通局遞信部辦公廳舍,1921年動工起建, 1924年興建完成,設計者為森山松之助。 於 www.drnh.gov.tw -

#27.大溪巴洛克建築 - 地理教室,無國界

建築起源 於十七世紀的義大利,將原本的文藝復興建築,添上華麗、誇張的雕刻風氣,講究線條的韻律感、空間感與立體感,雕塑中帶有繪畫般的效果,以 ... 於 lovegeo.blogspot.com -

#28.對稱與對應中式園林建築-林家花園>>>學習單 - SlidePlayer

Presentation on theme: "建築比一比建築的起源,意義建築的美感-對稱與對應中式園林建築-林家花園>>>學習單"— Presentation transcript: 1 建築比一比建築的起源, ... 於 slidesplayer.com -

#29.西班牙建築- 高第

高第所出生的巴塞隆納是一個浪漫奔放、深具地方風貌的城市,許多珍貴的地方藝術與古蹟建築都成為他臨摹學習的對象。高第所處的歷史時期,是一個尋求掙脫規格化束縛的年代, ... 於 www.goldtravel.com.tw -

#30.古蹟導覽 - 國立臺灣師範大學秘書室公共事務中心

參與學生:地理學系黃慧韻、黃奕喬、李佩倫、李仕才、美術系魏澤、教育系江筱柔、公領系邱大深、歷史學系郭大鼎. 日治台灣總督府臺北高校建築物群; 校園古蹟建築群特色 ... 於 pr.ntnu.edu.tw -

#31.百年包浩斯的誕生| 文化+ | 中央社CNA

包浩斯不但不是個誰,更不是個人,絕大多數時候,這個名字只存在設計科系學生和設計人的世界裡。不過,它是個太需要被了解的革命,也是還在持續中的歷史。 於 www.cna.com.tw -

#32.清水模/是材質?建築工藝?亦或是過於受到追捧的流行用語?

清水混凝土「Exposed Concrete」於二十世紀初被發明,被現代建築之父科比 ... 的影響,建築必須成為人與自然對話的媒介,據說這就是安藤哲學的起源。 於 www.aaa-id.com -

#33.日本建築的特徵?傳統、近代、城等等 - FUN! JAPAN

另外,日本從以前就是地震活動頻繁的區域。因此有許多具耐震功能的房屋、建築物。 日本建築風格的轉變及歷史. 日本 ... 於 www.fun-japan.jp -

#34.建築史 - 中文百科知識

建築 史指建築物的歷史或對建築歷史的研究,即對建築物的既往或建築活動的既往進行的調查研究。也稱建築歷史。自從有人類便開始了對於人造環境不懈的追求,在人類文明化歷史 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#35.建筑起源于人类的基本生活需求_奋钧加固

虽然我们身边都是随处可见的建筑物,但是还有一些人并不了解建筑的起源;在早期,由于野兽的袭击和外敌的侵入,以及恶劣天气和环境的影响,人们正逐渐建立的建筑来做 ... 於 www.hnfjjg.com -

#36.旗山老街仿巴洛克式街屋 - 高雄市旗山區公所

位本區中山路,大多建築於日治時代(西元一九二O年至一九三O年)。建築的緣起是,本地的富紳望族吳家為配合當時的「市街改正」計劃,率先建造,其他殷實之家也陸續跟進。 於 cishan88.kcg.gov.tw -

#37.跨領域整合年代:談智慧建築與建材的起源及在台發展 - 室內設計

跨領域整合年代:談智慧建築與建材的起源及在台發展,目前全世界各國對於智慧建築的定義不盡相同,例如美國智慧建築協會認為,智慧建築是透過結構、 ... 於 www.idshow.com.tw -

#38.台灣建築史之研究

5 臺灣漢人建築「燕尾」翹脊之起源及文化初探. ... 0.1 解析臺灣歷史建築的四重文化觀 ... 興趣,明顯擴及到「近代建築」與「日式住宅」的範圍,這當然是在. 於 www.hss.ntu.edu.tw -

#39.世界建築的歷史-新人首單立減十元-2022年3月|淘寶海外 - Taobao

去哪兒購買世界建築的歷史?當然來淘寶海外,淘寶當前有376件世界建築的歷史相關的商品在售,其中按品牌劃分,有中信出版8件。 在這些世界建築的歷史的出版社名稱有 ... 於 world.taobao.com -

#40.不可不看的歷史建築之美的饗宴 - K5新聞網

甚至有許多宗教故事的圖樣,起到宣傳教義的作用,也表達了人們對宗教的熱衷及對天國的嚮往。 世界上有名的哥德式建築,如德國科隆大教堂、法國巴黎聖母院 ... 於 www.k5news68.com -

#41.西化與品味:古希臘建築元素在台灣 - 漫遊藝術史

古希臘建築裝飾在台灣的再現有其歷史背景,與1980年代以後台灣社會逐漸從戒嚴當中恢復應有的自由有關,因此和歐美文化的接觸能夠日益增加,進而產生對西方 ... 於 arthistorystrolls.com -

#42.【島嶼說書人】圖解台灣建築史系列——你家的事說給你聽(卷 ...

中正紀念堂, 台灣總督府, 中華文化復興運動, 哥德風格, 巴洛克式建築, 洋風建築, 淡水長老教會, 皇民化政策, 維多利亞式建築, 興亞帝冠式建築, 文化. 於 vocus.cc -

#43.當代建築理論之研究

後現代建築與記號理論4.建築之中介空間5.Some Thoughts on Structuralism and Traditional Houses in Taiwan 6.古蹟維護與都市設計7.歷史主義,本土建築與商業建築 於 www.arch.net.tw -

#44.【犀源讲堂】哥特建筑的起源 - 世界遗产中心

6月6日,哥特建筑研究专家皮埃尔·彼纳斯(Pierre Pinhas)先生在翻译宁春艳教授的陪同下受邀来到西南交通大学建筑与设计学院为师生们展开了一场以“哥特建筑的起源”为 ... 於 whrc.swjtu.edu.cn -

#45.建築的起源

馬其頓民俗服飾馬其頓民俗服飾是民間風俗的典型,也是種族文化歷史的反映。幾個世紀以來,民俗服飾在社會、政治因素,以及和鄰近國家的文化交融下不斷演變。其中的精緻刺繡 ... 於 studentweb.bhes.ntpc.edu.tw -

#46.首頁> 宗教知識+ > 宗教藝術> 穹頂 - 全國宗教資訊網

穹頂(dome)又稱圓頂,是建築的一種構造與空間形式,以拱(arch)的結構原理, ... 基督教教堂建築歷史上,最早正式將穹頂運用至主要空間表現上的應是始於第6世紀的拜 ... 於 religion.moi.gov.tw -

#47.重要歷史時期的建築時間表 - Also see

建築 人的結構在設計和技術上有所發展,從最早的文明開始- 在西方歷史中,這意味著古希臘和羅馬。 美國的偉大建築從希臘和羅馬建築演變而來,這個時期被稱為古典風格建築。 於 zhtw.eferrit.com -

#48.歷史沿革 - 臺北市中山堂管理所

1928年日本人為了紀念日皇裕仁登基,並作為施政紀念事業重要建設項目之一,拆除了清領末期布政使司衙門及欽差行臺,並將欽差行臺部分建築物移到植物園陳列,而在原址 ... 於 www.zsh.gov.taipei -

#49.建築沿革 - 中華民國總統府

總統府為全民之文化資產,不僅見證了臺灣歷史,也是許多重要政策決定的場所。總統府正式指定為國定古蹟後,本著文化傳承的使命,完成基礎性的調查研究,近年來更持續委請 ... 於 www.president.gov.tw -

#50.走過500年七國七彩葡式建築的歷史風華~普吉老城區 - Yahoo ...

總之,這座有近500年歷史的老城區,散發著濃濃的殖民、移民多元化色彩,一如視覺上的五顏七彩,來一趟包準殺掉你不少相機、手機的硬碟空間。 於 tw.stock.yahoo.com -

#51.现代主义建筑的起源 - 图书- 豆瓣

现代主义建筑的起源豆瓣评分:0.0 简介:《现代主义建筑的起源》从现代主义建筑产生的背景、现代技术的冲击和影响、功能主义建筑的产生、建筑时空观念的转变,以及现代 ... 於 book.douban.com -

#52.巴洛克建筑(起源于意大利罗马的建筑风格)_搜狗百科

巴洛克建筑起源于十七世纪的意大利,将原本罗马人文主义的文艺复兴建筑,添上新的华丽、夸张及雕刻风气,彰现出国家与教会的专制主义的丰功伟业。 於 baike.sogou.com -

#53.「哥德式」建築風格至今的發展史,它代表就是一種文化和風格。

哥德式建築是11世紀下半葉起源於法國,13~15世紀流行於科隆大教堂是哥德式建築的經典之作歐洲的一種建築風格。主要見於天主教堂,也影響到世俗建築。 哥 ... 於 kknews.cc -

#54.浪漫主义建筑的起源

这种思潮在建筑上表现为追求超尘脱俗的趣味和异国情调。 · 英国是浪漫主义的发源地,最著名的建筑作品是英国议会大厦、伦敦的圣吉尔斯教堂和曼彻斯特市政厅 ... 於 www.shejiqun.com -

#55.古蹟欣賞-台灣的近代建築(Tony的自然人文旅記第0513篇)

新的殖民地,無傳統歷史包袱作梗,使他們得以盡情施展所學,引進了當時西方流行的建築思潮。 當時台灣大型的公共建築都是由官方機構的營繕單位所屬的技師 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#56.綠色建築的起源 - 朝陽科技大學

綠建築審查委員/ 綠色低碳建築研究室. 5. 台灣的典型氣候 ... 綠色建築起源於能源危機 ... 風土建築. (自然環境設計的智慧). □ 受到能源危機的衝擊,長期不滿. 於 ir.lib.cyut.edu.tw -

#57.建築屬於什麼學科建築的起源羅馬建築隨著城市化的發展而不斷 ...

近代建築的起源是古希臘建築。這是由於古希臘建築並不僅僅有諸如埃及金字塔、美索不達米亞的塔廟等宗教建築,還包括住宅和宮殿,並且這些住宅和宮殿具有樑柱式結構, ... 於 zanyouxi.com -

#58.【第一堂】東西建築分道揚鑣5-1 :建築的起源- YouTube

拍攝時間:2012/9/15 地點:天下文化人文空間。主講:漢寶德由於群居,由於可以通力合作,才能建造人工的洞穴,留下古文明最早的痕跡。土相對於石材, ... 於 www.youtube.com -

#59.希臘建築的起源及其特點 - Postposmo

1 什麼是希臘建築? 2 起源. 2.1 古代晚期; 2.2 古典時期; 2.3 希臘化 ... 於 www.postposmo.com -

#60.來看看精彩的印度建築傳統與當代設計兼備

歷史留下的遺蹟. 作為四大文明古國之一,又是世界最大的宗教國之一,各色宗教、各個邦國、不同朝代留 ... 於 forgemind.net -

#61.中国建筑的起源 - 360doc个人图书馆

中国建筑的起源. ... 随着生产力的缓慢提高及氏族文化的逐渐形成与发展,建筑开始成为社会思想 ... 这样的变化,促进建筑技术和艺术向更高层次发展。 於 www.360doc.com -

#62.建築史話之一:建築的起源 - 壹讀

這些說法都非常相似,無非是穴居、半穴居、平地上的一種形式,以樹枝、樹葉等搭建的帳篷狀窩棚。其實要問最初的建築,一定得問最初的人。從進化論觀點,人 ... 於 read01.com -

#63.造訪名建築餐廳與歷史來場色香味美的約會 - 聯合報

而這類建築歷史也與台灣文化演進息息相關,故在此停留時,常能體驗與祖先對話的親近感。 原味搬遷到蘆竹大夫第喝杯書香咖啡. 蘆竹大夫第隱身在桃園一處鐵皮工廠後方 ... 於 topic.udn.com -

#64.論 新古典主義建築起源及發展 - 人人焦點

許多新古典主義建築師受到艾蒂安-路易·布雷和克洛德·尼古拉·勒杜的影響。 ... 新古典主義建築風格是古典主義風格的改良版,起源於西方,在歷史上有兩 ... 於 ppfocus.com -

#65.開放建築的觀念起源及其演變

與設計方法,這是開放建築起源的重要里程碑,Habraken提出了在集. 合住宅營建的設計新典範:. (一)住居的「主體性」- 重新省思並喚醒居住者與住宅間 ... 於 www.architw.org.tw -

#66.建筑史话之一:建筑的起源|ikuku.cn

人类最早的建筑是什么样?这是令人着迷的永恒话题,有各种说法。写《建筑十书》的维特鲁威、写《中国住宅概说》的刘敦桢等都给出了各自的回答。 於 www.ikuku.cn -

#67.中國建筑的起源 - 設計之家

中國建筑的起源 · 內蒙古大青山 在原始社會,建筑的發展是極其緩慢的,在漫長的歲月里,我們的祖先從艱難地建造穴居和巢居開始,逐步掌握了營建地面房屋的 ... 於 big5.sj33.cn -

#68.綠色建築-概念及起源簡介 - 東吳大學

所以綠色建築就是在製造的過程中,盡量減低建築物會對地球帶來的環保傷害,多為地球想一點。落實花費最少Input和造成最小Output的建築概念。 綠色建築的起源. 1972年, ... 於 www.scu.edu.tw -

#69.建築的歷史第二節 - Quizizz

Q. 史小龍收到一位外國友人寄來的當地明信片上附有教堂的圖片,並說明這座教堂是座建造數百年,不斷修復的世界文化遺產,高尖塔、玻璃花窗、拱形屋頂是教堂造型的三大 ... 於 quizizz.com -

#70.文藝復興建築的特色與風格~ @ 遠離竹科: 一個平凡蠍子的BLOG

文藝復興(Renaissance)始於十五世紀的義大利佛羅倫斯(Florence), 在這之前, 歐洲的建築是充滿著尖塔、尖拱、肋拱、飛扶壁、與大面積彩色玻璃窗的哥德式(Gothic)風格。 於 chiyuanchin.pixnet.net -

#71.台灣近代建築: 起源與早期之發展1860-1945 - 李乾朗 - Google ...

台灣近代建築: 起源與早期之發展1860-1945. Front Cover. 李乾朗. 雄獅圖書公司, 1985 - Architecture - 184 pages. 0 Reviews. From inside the book ... 於 books.google.com -

#72.歷史沿革 - 國立成功大學建築學系

因此,在既成的美感、人文教育基礎上,形成具跨領域知識整合能力及引入友善新數位科技導向的建築教育環境,及持續精進各項建築工程技術領域研究,二者相輔相成,建構可面對 ... 於 www.arch.ncku.edu.tw -

#73.建築史- 維基百科,自由的百科全書

未來主義建築最早出現在20世紀早期,其特點是具備反歷史主義的元素,以及表現出速度、動作與急促的水平線。技術、暴力都是現代主義的主題。未來主義運動由義大利裔法國作家 ... 於 zh.wikipedia.org -

#74.【歐洲巴洛克建築】起源的精彩「小歷史」

人們口中所說的「巴洛克式建築」,到底是怎麼樣的建築呢?起源於哪裡?了解了之後便更能夠了解巴洛克的建築之美。巴洛克建築起源於十七世紀的義大利,將原本羅馬人文 ... 於 madestyle65.pixnet.net -

#75.關於中國古代建築的起源和隨後的發展方向是什麼後來又分成哪些

1樓:趁火大結裡否腿. 中國建築,具有悠久的歷史傳統和光輝的成就。從陝西半坡遺址發掘的方形或圓形淺穴式房屋發展到現在,已有. 六、七千年的歷史。 於 www.doyouknow.wiki -

#76.古典主义建筑风格特点介绍古典主义建筑起源代表作介绍

古典主义建筑的起源是什么? 古典主义建筑指在古希腊建筑和古罗马建筑的基础上发展起来的意大利文艺复兴建筑、巴洛克建筑和古典复兴建筑,其共同特点 ... 於 lishisxk.com -

#77.建筑起源于人,人类诞生了最早的建筑_腾讯家居

纯粹主义 建筑起源于人,人类诞生了最早的建筑从远古时期的山洞树屋到现代的高楼别墅,建筑始终与人保持着紧密而亲切的联系。人类建造建筑的最初原因是为了居住, ... 於 www.jia360.com -

#78.新竹火車站 - 國家文化資產網

新竹火車站,屬後期文藝復興建築,兼有巴洛克風格與德式歌德風,是縱貫鐵路上長老級火車站,長久以來一直是新竹市地標,深具歷史與藝術價值,1998(民國87 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#79.從遞信部到國史館-建築的歷史 - GPI 政府出版品資訊網

遞信部當時主掌全臺郵務、電信、儲金、匯兌、簡易保險、郵便年金及航空等業務之監督與規劃。本建物為市定古蹟,是臺灣建築史中歷史式樣建築走向現代主義建築的轉型期代表之 ... 於 gpi.culture.tw -

#80.台灣建築的歷史源流

就我們目. 前所知,在臺灣歷史上曾經出現的建築物,大體上可區分為以下七個文化類型:. 依據考古學的研究,臺灣地區約自距今五萬年前開始有人類居住,舊石器時. 代的 ... 於 www.twcenter.org.tw -

#81.新古典風格的歷史? 7大必備的設計元素 - 地產天下

文/homify 圖片提供/homify 作者/PUIKWAN PANG 歐式建築藝術歷史悠久,我們最常聽到的有羅馬式、文義復興式、巴洛克式以及洛可可式等等風格, ... 於 estate.ltn.com.tw -

#82.台灣清代建築:街屋構造—— 台灣樣.建築百科財團法人空間 ...

磚拱在日治時期後的街屋騎樓中相當常見,如台北剝皮寮歷史街區、新竹舊湖口老街等。 日治時期以後,街屋的亭仔 ... 於 kjmu.org.tw -

#83.什麼是哥特式建築?哥特式建築風格的起源、特點及代表建築簡介

哥特式建築12世紀下半葉起源於法國,13~15世紀流行於歐洲,它由羅馬式建築發展而來,為文藝復興建築所繼承。第一座哥特式教堂是1143年在法國巴黎建成的聖 ... 於 www.lsbkw.com -

#84.日本建築

日本建築如同它的日本文化一般,擁有十分久遠的歷史。最早大量受到中國建築的影響,但隨後也漸漸發展出屬於日本的獨特風格。 於 www.wikiwand.com -

#85.美国建筑:起源,历史,特征

殖民建筑(c.1600-1720) 该建筑北美最早的移民使用的传统上被称为殖民建筑。 (也可以看看: 美国殖民艺术。)早期的建筑与定居者本身一样多样化,其中包括西班牙语, ... 於 gallerix.asia -

#86.台灣傳統建築歷史源流 - 台中教育大學

傳統建築之材料以就地取材之土角為多,較講究廟宇或宅地之石材、磚瓦、杉木都運自閩南,匠師亦請唐山師傅。為防潮濕避免土角之損壞及節省昂貴之紅磚,連霧峰林宅之宮保第與 ... 於 www.ntcu.edu.tw -

#87.建築師眼中的香港舊建築、新角度| 香港旅遊發展局 - Hong ...

建築 師黎雋維暢談如何保育、活化香港的歷史建築以及摩登建築的簡約美學,同時推薦香港的中華文藝復興建築。 於 www.discoverhongkong.com -

#88.漫步金門,品味古厝之美 - 陽明電子報

中國傳統民居多使用青色的磚瓦,唯獨福建南方的泉州一帶使用橘紅磚瓦,形成閩南獨樹一格的建築文化。閩南民居建築的特色,除了建材使用當地紅黏土燒製的紅磚,還講究結構 ... 於 www.ym.edu.tw -

#89.二、後現代建築的起源與特徵

雀門(Jone Watkins Chapman,英畫家),是為了表達比當時號稱現代繪畫的印象主義更為前衛的看法。「後現代主義」一詞的使用,以1934年弗.奧尼斯(F. Onis 西班牙作家)為 ... 於 www.ad.ntust.edu.tw -

#90.【歷史的碎片】興趣出發探索建築史戰後建築研究檔案

認識建築歷史之必要. FAAR成員長期分隔香港英國兩地。採訪他們時,Jefferson人在英國,剛從劍橋大學建築系碩士畢業,在 ... 於 www.mpweekly.com -

#91.台灣戰後初期建築的歷史意義-國立臺灣美術館

前言:當現代變成歷史民國三十四年台灣在經歷日本統治五十年之後,重新開啟了新一頁歷史。然而在戰後一直到民國五十年代,台灣的現代建築在一個錯綜複雜的環境下發展。民國 ... 於 www.ntmofa.gov.tw -

#92.歐洲大型建築發展的起源是什麼?該如何看待? - GetIt01

歐洲的建築風格要一直追溯到古希臘和古羅馬時期。古羅馬的斗獸場,古希臘的神廟等等。甚至到二十一世紀,世界各地的很多建築都以此為參照。拜占庭,哥特,古... 於 www.getit01.com -

#93.古典建筑

起源. 古典建筑派生自古希腊和古罗马的建筑。用罗马帝国西部的崩溃,罗马帝国的建筑传统在西欧大部分地区不再实行。在里面拜占庭帝国,古老的建筑方式得以 ... 於 wikichi.icu -

#94.巢湖地區建築的起源 - 今天頭條

作者:張靖華. 和巢湖流域建築空間有關的第二個問題,是它的文化背景。有人認為「有巢氏」的是巢湖地區建築的起源。《莊子·盜跖》:「且吾聞之,古者 ... 於 twgreatdaily.com -

#95.淺談哥特式建築的歷史和發展 - 必達學習

我們學習和借鑒傳統文化,也要創新傳統文化,讓它更燦爛輝煌。 哥特式建築是it世紀下半葉起源於法國13一15世紀流行於歐洲的一種建築風格。主要見於天主教堂也影響到世俗 ... 於 study.bida.tw -

#96.搞懂日式建築16個必賞元素, 讓你看到老屋不再只有「好漂亮」

哥德式設計也運用在台灣的歷史建築上,包括花蓮港出張所與台灣基督長老教會濟南教會(原名台北幸町教會,1916年井上薰)。其他尚有牛眼窗、拱心石、牛腿飾 ... 於 www.thenewslens.com -

#97.大稻埕街屋的建築故事 - SI

仿巴洛克建築. 歐式的巴洛克式建築逢格流行於17世紀,由日本引進台灣,多分布在迪化街中街。建築特色在於華麗的立體雕塑立面,材料朵用紅磚與洗石子,堆砌出精緻華麗的 ... 於 si.secda.info