新北高中校風的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭麗玲寫的 躍動的青春:日治臺灣的學生生活 和李東華的 光復初期臺大校史研究(1945-1950)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站[閒聊] 板橋高中依然是新北市的高中龍頭嗎? - 看板BigBanciao也說明:板橋高中是臺北縣時代的在地高中龍頭, 如果沒考上北聯前三志願, 很多臺北縣國中生就會選擇 ... 現在的市府也有人想把板橋車站改成新北車站啊(攤手).

這兩本書分別來自蔚藍文化 和國立臺灣大學中心所出版 。

國立彰化師範大學 工業教育與技術學系 陳德發、吳榕峯所指導 石宜正的 技術型高中學校行銷策略指標建構之研究 (2021),提出新北高中校風關鍵因素是什麼,來自於技術型高中、學校行銷策略、指標建構。

而第二篇論文國立彰化師範大學 公共事務與公民教育學系 鄭依萍所指導 林億昕的 從轉變中的服裝儀容規範探討學生身體規訓與反抗 (2021),提出因為有 服裝儀容規範、學生身體規訓的重點而找出了 新北高中校風的解答。

最後網站新北市高中排名 - Mobile01則補充:有興趣的還可比觀察一下三重新莊雙和新店的高中排名綜合以上朱市長以板橋高中作為新北一中的規劃主軸以辦校成績與學校歷史來看應該是很合理的 99年全國高中職登記分發 ...

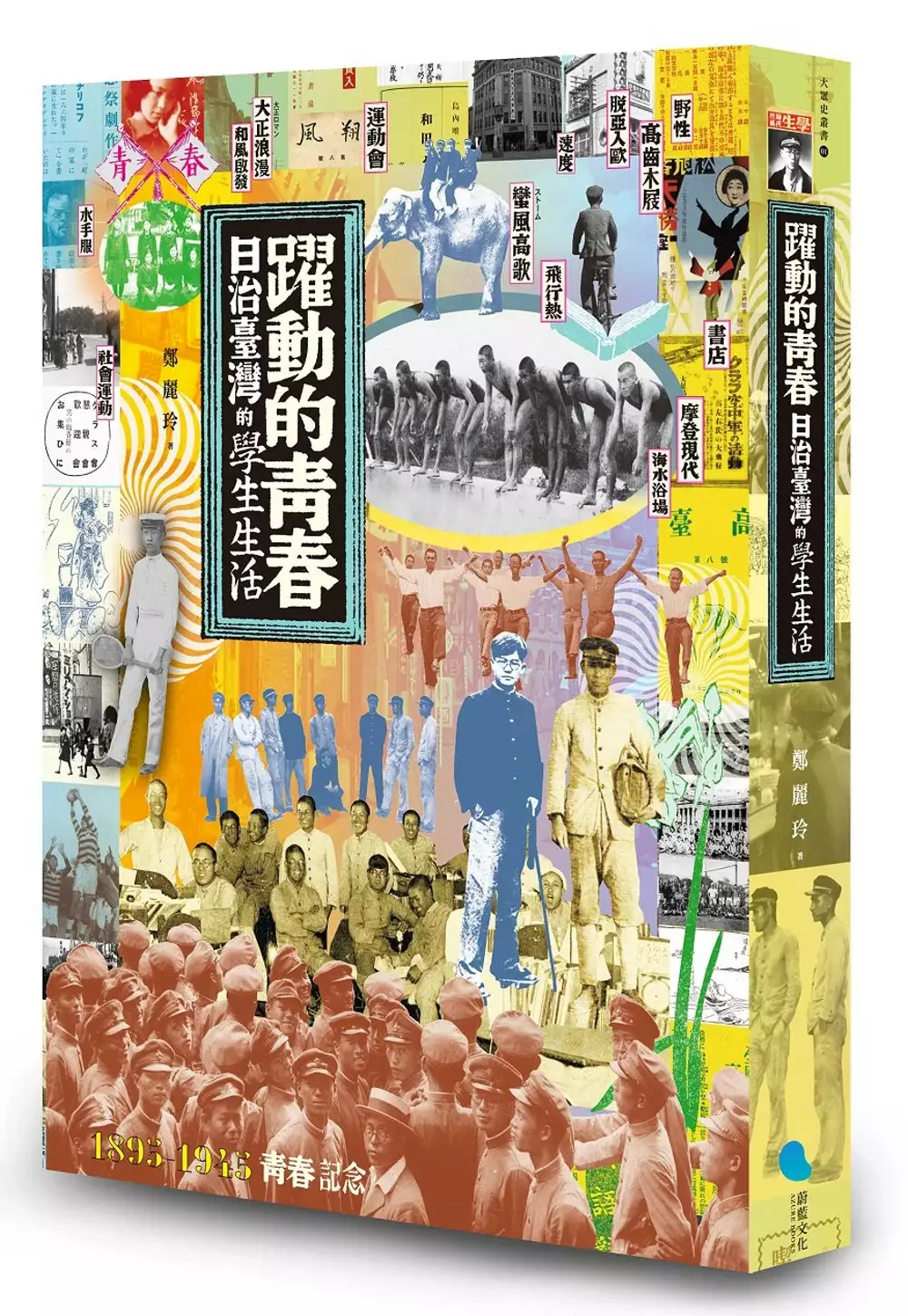

躍動的青春:日治臺灣的學生生活

為了解決新北高中校風 的問題,作者鄭麗玲 這樣論述:

或許有一天,門前曬太陽、嚼土豆的阿公阿媽, 忽然說要去日本參加他(她)的中學同窗會,你也不用太驚慌。 因為他們和我們一樣,也曾經歷過酸甜苦辣,多采多姿的學生生活。 1890年代寬袖長裙大襟衫的女學童,1920年代換上泳衣去海水浴場。同一時期中等學校的武道館,傳來的是日語呼喝的劍道、柔道練習聲音。一旁戶外泳池,亮燦燦的陽光下,滿溢著水聲與池畔加油嬉笑喧嘩聲。操場上,一邊是揮汗練習準備進軍甲子園橄欖球社團練習,野球場邊有呼喊要超越嘉農的奧援團。 即將畢業的師範生,包圍警察署抗議,學生拿起書包內的英文書對警察說:「你看得懂嗎?」生猛有力地展開屬於他們的太陽花學運——大正民主期學生運動

。身經百戰進入台北高校的學生,一大群勾肩搭臂,敝衣破帽、腰掛長巾,腳下的木屐清脆地敲響西門町電影街。路人側目的眼光,是鼓動他們更張揚狂放的催化劑。 流洩著波麗路樂音的喫茶店裡,女給巧笑倩兮地與台北帝大生討論最新進口的西洋樂曲大碟。榮町三丁目上,穿著海軍領水手服的高女學生們路過掛著年終大特價招牌的菊元百貨,討論著兒玉町野田書店的二手書交換會。 工業學校機械科的學生,正在老師帶領下,在松山鐵道工場進行他們的校外參觀,組立工場的大型天車,忙碌地吊掛待整備的車廂。已經在日本展開為期三週多的畢業旅行學長們近日將要回台,參觀工場的學弟們偷偷討論可能收到哪些歐咪壓給。 這就是日治台灣學生生

活的吉光片羽。 想像近百年前的台灣學生們走出黑白相紙與研究論文,重新發現歷史裡年輕光彩的痕跡。回到八十年前十五至二十歲學生的生活時空,也許會不經意地看到我們自己過去曾經有過的類似生活與煩惱。也曾身歷少年十五二十時的讀者們,可從中看自己的迷惘,或者共同的熱血。 然後發現:透過這片共同的土地,情感會跨越時空,我們和下一代、上一代、上上一代,會有相同的共鳴。日治台灣那個時代、那些人,他們的所思所想,他們的喜怒哀樂,台灣社會的多元與活潑,高校生如夢一般的青春,不斷上演。 本書特色 ★兩百多張珍貴照片 本書以豐富的圖片與史料,生動活潑地讓我們看到當時的真實景象,圖文並茂,為讀者

帶來親臨現場的感覺,既深刻又親切。 ★日治台灣學生。生活縮影紙上劇場 裝幀設計師「剪花王子」黃子欽利用書中的老照片拼貼創作,全彩12幅跨頁視覺╳大尺寸拉頁設計,以最鮮明的視覺感受傳達日治台灣年輕學子的澎湃青春。 專業推薦 蔡錦堂(台灣師範大學台灣史研究所 副教授/前台灣歷史學會 理事長)專文推薦 這一本圖、文、表格並茂的作品,並不只是一般的「通俗」書籍,而是兼有堅實學術研究內涵的著作。從某個角度來說,本書乃是鄭教授將幾年來學術研究的結晶,改寫成淺顯易懂、讓一般民眾也能接受閱讀的成品。 作者簡介 鄭麗玲 高雄人,國立台灣師範大學歷史學博士。現為台北科技大學文化

事業發展系教授。 專攻台灣史,以日治時期社會、教育為研究主軸。近年來開始發展歷史文化的創意開發與應用,與文化事業發展系學生共同進行立基於土地,結合歷史與文化的創意發想,開發文創產品。著有《台灣人日本兵的戰爭經驗》(台北縣文化中心,1995年8月);《國共戰爭下的悲劇—台灣軍人回憶錄》(台北縣文化中心,1996年8月)、《百年風華 北科校史》(共著 台北科技大學,2008年)、《台北工業生的回憶》(1-3輯) (台北科技大學,2011年)、《百年風華 台北科大學校史》(共著 台北科技大學,2011年)、《台灣第一所工業學校》(稻鄉,2012年,3月) 推薦序 前言 一

、慘綠少年的考試生活 二、社會菁英:高校生 三、大學生的閱讀世界 四、帝大生 五、學生的社會運動 六、高校生的學寮生活 七、休閒娛樂 八、實業教育與鐵道工場 九、飛行熱 十、學生社團 十一、游泳課與海水浴場 十二、近代教育慶典:運動會 十三、從蹴球到橄欖球:球類運動 十四、台北帝大的最愛:馬術運動 十五、英式風格的曲棍球 十六、榮譽的象徵:學生服 十七、女子學校課程與職業女性 十八、中學生的修學旅行 後記 參考文獻 前言 開始注意到學生生活的歷史細節,應該要追溯到我寫的那篇以台北帝國大學為主題的博士論文,一九二○年代,在台灣的日本人極力鼓吹在殖民地建立一所頂尖大學,為此出版專刊,力陳

其中好處,並貼心地為官方想好如何以既有的學校快速設立。他們構想將醫學專門學校、高等商業學校等校升格併為大學。同一時間,朝鮮的知識分子,以《東亞日報》為言論舞台,也正奮力推動民立大學設置運動,並成為一股結合民族運動的風潮。相對於在台灣的日本人,台灣的知識份子如蔣渭水等,卻以《台灣民報》為中心,社論或報導文章均有不少反對意見。朝鮮人、在台日人對近代高等教育的渴求與台灣人的反應竟有如此大的差異,其中原委引起我的興趣。 因探尋帝國大學的問題,卻掉進當時另一個學制——高等學校的神秘世界。然後我開始對台北高校的敝衣破帽、蠻風高歌感到興趣,相當驚訝一九三○至一九四○年代,台灣社會的多元與活潑,台北高校

生揮灑其如夢一般的青春,他們的生活方式與處事態度與我們過去在國民黨時代教科書所教導的日據時代歷史全然不同,像是與台灣平行的異次元空間。此後,我才猛然理解,每當年幼時,我們咬牙切齒提到日本統治時,老一輩台灣人眼中的那種失落感。原來,我們不曾真正進入他們曾經生活過的台灣。 寫博論時,我在台北帝大——現在的台大圖書館研究生圖書館,發現一本日治時期的舊書。對於許多台灣史研究者而言,戰前舊書幾乎是一定得參考的資料,這沒什麼特別。但這本書相當薄,裡頭的訊息卻很有趣。那是一九三八年,台北帝大出版的《學生生徒生活調查》,書裡其實沒有什麼描述性的文字,只有一張原始調查表,以及用這張表調查五百多位台北帝大學

生的統計數據。看完之後,才發現原來當時大學生是這樣在生活,原來文政學部的學生看比較多外國電影……。在反對帝國大學的蔣渭水與極力推動設立帝大的日本人的各種意見中,當時學生的樣貌漸漸浮現出來。 後來,我取得日本另一份調查,更進一步知道,那年整個日本帝國總共有一百二十八校,六萬兩千零二十八名高等教育的學生參與了該次的調查,台北帝大是其中一小部份。那是一個以日本帝國為中心,當時日本國內高等教育系統的學生都納入的大規模調查,可以看到當時日本高等教育青年層的所思所想。 不過,在日治時期的台灣,除了高等教育之外,若以數量計,中等教育才是許多人第一次遠離家鄉,為了求學進入縣市級的城市生活。他們和高

等教育的學生求學歷程相似,成為現代教育系統的學生世代。過去的傳統私塾教育,除了獲取功名者可能因擔任官吏而離鄉,多數人不會因為要受教育而離家。當然也沒有一大群年齡相仿,因為求學而同窗共學,甚至同室共眠的同儕。現代教育產生一批有共同知識與生活背景的階層。在台灣,這樣的階層在日治時期出現,大約是在一九二○年代左右,到一九三○與一九四○年代前半達到高峰。戰前「學生」一詞通常指大學生,高校以下的學生稱為「 生徒」,本書所用「學生」一詞,係泛指小學到大學就學的學生。 一九二○年代,中等以上學校大量興設,到一九三○年代後期,已有相當數量的中學生族群。當時的行政規畫,總督府之下的五州三廳——即台北州、新

竹州、台中州、台南州、高雄州與花蓮港廳、台東廳與澎湖廳。大約每一州都至少有一所以上中等普通學校與中等實業學校。據一九三四年前後的統計,中等學校程度的高等女學校,除了澎湖與台東兩廳沒有設立之外,各州廳都有一所以上的高等女校,中等女學生數已達五千四百多名。 男子所就讀的普通中學亦同,學生數也有五千兩百餘名。比較大的州如台北州包含基隆在內,男子普通中學有六所,高等女學校有六所。台南州包含嘉義在內,男校有三所,女校有三所。此外還有以州為單位所設立的中等實業學校,在一九三○年代,也已達十二所之多,其中就包含以打入甲子園棒球廣為台人所稱道的「台南州立嘉義農林學校」。工業、農林、商業等實業學校的學生數

,同樣在一九三四年的統計也有三千一百多名。師範學校在一九三○年代已有台北第一師範學校、台北第二師範學校、台中師範學校與台南師範學校,人數大約千人左右。另外,一九二五年以後,可直升東京、京都等帝國大學的台北高等學校也已成立。一九二八年,第一所大學——台北帝國大學成立。 日治台灣普通中等學校進一步升學之處,是台北高等學校。台北高校校風自由活潑,學生文化教養內涵十分深厚,學校的教學核心以培養具深厚文化素養的知識菁英為其宗旨,學生也如此自我期許。近年,國立台灣師範大學因為學校前身為台北高校,已經進行深入的研究,甚至還出版了《台北高校物語》的漫畫。台北高校之後,則可進入台北帝國大學。高等教育除了綜

合型的台北帝國大學之外,還有各工業、商業、醫學、農林等高等學校或專門學校。中等實業學校與普通中學同一位階,但走實業方向。 總之,從數量上,在一九三○年代的台灣,至少有一萬五千名中等學校以上的學生,因為讀書之故,居住在台灣幾個大城求學。他們有共同的學校例常行事、共通的學習語言,相近的生活習慣,構築一個跨越族群與地域的同儕經驗。這樣的學生族群,是過去台灣歷史上不曾出現過情況。由於近代教育持續發展,學生生活文化成為近代社會一個非常引人注意的主題。近十年來,台灣歷史研究的活潑與多元化,讓我們可以很驕傲的說,台灣史的年輕研究者,對近代日常生活的關注,研究題材非常廣,使得台灣歷史研究更細膩且立體。出

版多本台灣歷史通俗書籍的陳柔縉,主題也都在描繪我們以為細微而重要的生活變遷。由於有這些人貢獻研究成果,我才得以追著學生生活史的腳步,從大學、高校到中等學校。 期待透過本書,管窺一九三○至一九四○年代台灣中等以上學生的日常生活。全書以十八個主題切入,分別從成為學生身份的入學考試、為了考試而產生的如補習、考試用書、考題等主題,到學生的社團、娛樂、休閒等等,也在介紹範圍內。當然,學生生活與一般人有許多共通點,藉由學生為主角,我們也看到他們的那個時代,那些人的生活。 當我們走入時光隧道,回到八十年前十五至二十歲學生的生活時空,也許會不經意看到我們自己年輕時類似的生活與煩惱。二十一世紀,正是

少年十五二十時的讀者們,也許可從中看見自己的迷惘,或者共同的熱血。此外,我們可能會發現,原來,透過這片共同的土地,情感會跨越時空,我們和下一代、上一代、上上一代,有著相同的共鳴。日治台灣那個時代、那些人,他們的所思所想,他們的喜怒哀樂,還有好多故事等待我們去挖掘。 最後,謹以此書,獻給我永遠的老師——張炎憲教授與一位持續關心台灣的日本人三田裕次先生。感謝炎憲師啓蒙我台灣意識,引領我走向台灣歷史研究,以具體的行動教導我真正的歷史,是屬於在這塊土地認真生活的人。謝謝三田裕次先生無私的奉獻精力收集台日兩地有關台灣的書籍與史料。兩位老師的精神,一直是我工作、生活的指導。請兩位老師在天上好好安息,

每一天、每一片和煦的陽光灑落,我會當做是您一如往常溫暖的目光,在您的注視下,我們會繼續努力實現您的夢想。 鄭 麗玲 寫於2014.12.27 九、飛行熱 校園飛行熱與鳥瞰台灣 一九一○年代,台灣很多地方都曾有過飛行表演,部分有經濟能力的富商、名人會搭著飛行員駕駛的飛機,自空中鳥瞰台灣。此後,掀起過一股飛行熱潮,我們現在所見的空拍照片,很多出自當時飛機空拍的鳥瞰圖。此外,當時的飛行表演會到學校進行,這些到學校公開的飛行表演,激發過許多年青學子翱翔天際的夢想。 飛行與商業宣傳 一九一六年四月,クラブ公司邀請年僅二十九歲的高左右隆之來台飛行表演,這可能是第一場以飛機進行商業行銷的活動。活

動宣稱在飛行的同時,會灑下贈品券,共有一百一十個名額,可以從空飄贈品券中得到該公司的美白粉、乳液化妝水、牙膏等商品。 這並非高左右隆之第一次來台,一九一五年,新竹的筏安太郎就曾集資邀請過高左右隆之。當時從四月一日到五日,飛行兩次所需費用就要兩千四百元。高左右氏曾自行研發過好幾代飛機,也到美國進行研習。 不過台灣人更熟悉的一次飛機空飄傳單經驗,則是一九二三年二月,在東京的一次活動。該年林獻堂等人所組織的台灣議會設置請院運動代表團,帶著由台灣各地收集而來的請願書前往東京,要求日本在台灣設立台灣議會。為了聲援這個活動,台灣第一位飛行士謝文達駕機從天空撒下上萬張傳單。 定期飛行航線的出現 在一九三○年

代以前,飛行若不是以飛行表演方式呈現,就是由熱心人士集資,與商業活動結合。真正開始作為交通工具,有定期航線,要從一九三六年大日本航空開通「福岡──那霸──台北」航線開始。此後島內連通線以及台北至東京一日可達,已經實現。 但是搭飛機畢竟所費不貲,一般中學、高校生還是只能在飛行表演時仰頭觀賞。

技術型高中學校行銷策略指標建構之研究

為了解決新北高中校風 的問題,作者石宜正 這樣論述:

本研究旨在建構技術型高中學校行銷策略之指標。由文獻探討與實務專家訪談後,發展出技術型高中學校行銷策略指標初構,再由專家進行專家效度的審題及問卷調查,問卷分兩部份,分別是模糊德懷術問卷及層級分析問卷,之後將資料處理,作成結論。本研究結果如下:一、技術型高中學校行銷策略指標共歸納出三個層面、九個向度與三十八個指標。二、在層面方面「內部行銷」為相對最重要層面,其次是「互動行銷」,再者是「外部行銷」。三、在向度方面「推廣策略」為相對最重要向度,其次依序是「產品策略」、「人員策略」、「形象策略」、「顧客需求策略」、「溝通策略」、「通路策略」、「實體策略」,以及「價格策略」。四、在指標方面,38個指標的

前三個重要性指標依序為「學生學習成果優異,畢業進路多元寬廣」、「導師班級經營用心,對學生、家長反應之意見能即時了解並做適當處理」、「學校擁有優良的傳統校風,具良好品牌形象」。最後就研究結果提供技術型高中在規劃學校行銷策略時之運用與參考。

光復初期臺大校史研究(1945-1950)

為了解決新北高中校風 的問題,作者李東華 這樣論述:

欲了解臺灣近現代學術史的發展脈絡,從臺北帝國大學轉型為臺灣大學的第一個五年,是不可忽略的關鍵。 1945至1950年的光復初期,為臺北帝國大學轉型為臺灣大學的關鍵時期。在這段期間,臺灣大學因其地位特殊,不但內有各股勢力傾軋,外亦有政治勢力掣肘,同時也受到社會文化變遷的種種牽連。 本書是李東華教授生前力作,為其臺大校史研究的總結集。全書共收錄十篇文章,包括正文七篇、附錄「傅斯年相關研究」三篇,書中以光復初期的四位臺大校長及臺大文學院為主軸,以人事更迭、政策更張為經緯。 臺大首任校長羅宗洛,接收臺北帝大,除居間疏導臺籍生過激的民族情感,並勉力周旋於校內的各股勢力。他堅持學術理

想,卻被迫捲入政治角力,屢受陳儀掣肘,終究志業難伸,掛冠求去。在陳儀主導下,陸志鴻、錢歌川分別接任校長、文學院長。陸校長任內,爆發了二二八事件,臺大校園難以置身其外,席捲的政治浪潮汩沒了林茂生教授。第三任校長莊長恭,任期雖短,非無抱負,但內外阻力大,用人亦遭非議,危局中陷於孤立無援,只能算是匆匆過場。傅斯年臨危受命出掌臺大,四六事件是其任內的最大衝擊,然傅氏以維穩為先,在其任職的七百天中建立常規、提振校風,解決師資問題,為臺大的未來發展奠立基礎,惟其驟然辭世,改革未及深化。 1945至1950臺灣大學的歷史,非止於一校之歷史。當時臺大經歷的困境與衝突、過渡與轉折、傳承與創新,同時也是臺灣

整體學術、教育、文化發展的縮影與精華。本書不但是認識臺大早期校史,也是了解當時臺灣學術史的最佳讀本。 作者簡介 李東華 祖籍河南省嵩縣,1951年生於臺灣臺東。1981年獲得臺灣大學歷史學研究所國家文學博士。1982年起留任臺大歷史學系,歷任副教授、教授、系主任、文學院院長等職。2007年中央研究院人文社會科學研究中心海洋史研究專題中心合聘為研究員。同年自臺大退休,轉任輔仁大學歷史學系教授。 李東華教授研究領域大致在中國海洋發展史、中國近現代史學史、臺大校史三方面,先後出版《中國海洋發展關鍵時地個案研究:古代篇》、《方豪先生年譜》、《羅宗洛校長與臺大相關史料集》等書。

編輯凡例 卷頭語:臺大的開放校風與人文精神 一、籌設階段重視人文、社會之精神已然顯現 二、1931年文政學部教授反專斷、爭取教授會權力事件 三、理、農之爭與學部分立 四、學生對臺北帝大學風的體驗 第一章 光復初期的臺大文學院──羅宗洛接收時期(1945.10-1946.5) 前言 臺北帝大及文政學部梗概 第一節 羅宗洛與臺北帝大的接收 第二節 羅宗洛在臺大與長官公署的交涉 第三節 接收時期的臺大文學院 餘論 第二章 光復初期臺大文學院的轉折與奠基──陸志鴻校長時期(1946.8-1948.5) 序言 第一節 陸志鴻接掌臺大 第二節 二二八事變前的臺大文學院 第三節 二二八事變與

林茂生遇害 第四節 錢歌川到任與文學院之轉折 第五節 文學院之「初建」 第六節 許壽裳來校任教及其被害 第七節 陸志鴻去職:兼論其功過得失 第三章 光復初期臺大文學院的轉折與奠基──莊長恭校長時期(1948.6-1948.12) 前言 第一節 莊長恭校長之挫折──臺大教授解聘事件 第二節 莊長恭校長之挫折──總務長任用及續招轉學生事件 結語 第四章 光復初期臺大文學院的轉折與奠基──傅斯年校長時期(1949.1-1950.12) 前言 第一節 傅斯年校長的上任 第二節 傅斯年對高等教育的著論與看法 第三節 傅斯年出長臺大的理念與實際 第四節 傅斯年與文學院陣容之重整 結語 第五章 臺灣專

業史學的傳承與轉折──從帝大到臺大 前言 第一節 日據時代臺灣專業史學的初建與發展 第二節 光復初期日本史學的延續(1945-1948) 第三節 光復初期中國史學的引入、轉折與茁壯 第四節 日本史學傳承的消散 餘論:臺灣史學日本淵源延續與消退的原因 第六章 光復初期的民族情感與省籍衝突──從臺灣大學的接收改制做觀察 前言 第一節 主要人物簡介 第二節 光復初期民族情感之澎湃──以羅宗洛接收時期為例 第三節 文化衝突例一──臺大醫院罷診事件(1946.3.22-4.11) 第四節 文化衝突例二──二二八事變前後,林茂生所扮演的角色 第五節 杜聰明、莊長恭與傅斯年 結論 附錄:傅斯年相關研究

傅孟真先生臺大七百日史料抄 一、楔子 二、傅孟真臺大校長任內大事紀要 三、布告文章等原始文獻摘錄 傅斯年與史料學派──實際運作之研究 前言 一、史語所成立時期的人事──傅斯年與顧頡剛的合與分 二、傅斯年與陳寅恪之合作 從往來書信看傅斯年與夏鼐的關係──兩代學術領袖的相知與傳承 前言 一、傅斯年對夏鼐治學途徑的指導與影響 二、夏鼐入史語所後與傅斯年之互動──西北考察團期間 三、抗戰勝利後夏鼐與傅斯年的互動 四、夏鼐代理史語所所長期間的表現 結語 徵引書目 索引 編後語 卷頭語 臺大的開放校風與人文精神(摘錄) 臺大的歷史,包含日據時代創立的臺北帝國大學(1928-1945)和

光復後改制的國立臺灣大學(1945年迄今)兩部分,其傳統校風與精神自應兼及兩校合計八十餘年的歷史。 臺北帝國大學是日本殖民統治臺灣時期所創立的大學,受到帝國及總督的管轄,有為殖民地服務的功能性目的。但另一方面,她既是帝國大學,因而也和日本本土的帝國大學一樣,享有學術研究機構(非一般教育機關)得天獨厚的特殊性質,具有一定程度的學術獨立性與開放性。正如臺北帝大首任總長幣原坦(1870-1953,1928-1937在任)在帝大籌備期間所宣示的:「總督府設置臺北帝大的目的,在於利用臺灣地理人文條件,發展以臺灣為中心的華南及南洋研究。」其功能性目的與研究掛帥之雙重指標躍然紙上。 隨著時局的發

展,臺北帝大由最初的文政、理農二學部,1936年增設醫學部,1943年理、農二部分立,並增設工學部。戰時更曾增設熱帶醫學(1939)、南方人文及南方資源科學(1943)三研究所,其功能與實用性格不斷增強。在短短十七年的校史中,已有可供後人緬懷效法之處,爰舉數例於後。 一、籌設階段重視人文、社會之精神已然顯現 日本殖民政府在臺創設大學雖起意於1922年田健治郎(1855-1930,1919 年10月至1923年9月在任)總督任內,但日本國內意見或認為臺灣設立大學尚非其時,或認為設立大學與統治臺灣之根本方針有違。縱使要設立大學,臺灣也只需設立以醫學部與農學部為主的實業大學即可。這些看法

與見解,均因其後擔任總督的伊澤多喜男(1869-1949,1924年9月至1926年7月在任)之堅持而有重大轉變。伊澤就任後,先揭櫫他的治臺理念:「臺灣的政治並非為了日本內地人民的政治,而是為了臺灣人的政治。」因此在前幾任總督懸而未決的教育問題上,伊澤認為以籌設臺北帝大最為重要,決心不顧國內人士之意見,傾注心血以求其實現。伊澤總督委任其好友日本史專家、文學博士幣原坦負責籌備,先後在1925、1926兩年編列「帝國大學創設籌備費」及「大學新營費」,並派遣預聘之教授以總督府「在外研究員」名義赴國外預作相關之留學、研究,積極籌辦新大學。在未來大學的規模與內涵上,伊澤總督也有一己之抱負與理想。他反對僅

以發展實業大學為已足,力主在實業大學之外,同時發展臺灣相關文化,並以此為大學創設目標,故未來的臺北帝大必須包括人文學科在內。 1925年10月9日至11日,大學創立會議於總督辦公室舉行,伊澤總督首先說明文科與理科為學問之基本,故應從建立文、理學部著手。與會者不敢忤逆總督之言,均表示以本質而論總督所言固屬正確,但觀察臺灣現狀,若僅設文理學部,學生畢業後社會需求極少,建立大學的效果相對薄弱。後經全體與會人士反覆討論,最終確立臺北帝大文科以外加法科,理科以外加農科的綜合大學基礎結構。伊澤總督並特別強調設置法科非以「法律屋」(靠法律吃飯者)為目的,而是為培養有儒學道義為基礎之政治人物,因而臺北帝

大政學科在法律科目外,需要與文科學生一樣必修東洋倫理學,同時兼選修其他文科科目,這與當時已成立之大學法科殊異其趣。 伊澤總督以其超人之識見、迥異常人的人文關懷,前瞻性地樹立早期臺北帝大之基調。在幣原坦籌備執行下,使原本口徑一致、偏向於實業大學導向的臺北帝大,扭轉成為不偏廢人文、社會科學,並重視基礎科學的大學理想精神。緬懷前賢,不勝景仰。 第五章 臺灣專業史學的傳承與轉折──從帝大到臺大(摘錄)前言有關近代西方史學研究之傳入臺灣,長久以來缺乏深入之研究。臺灣與傳統中國一樣,文史發展來自傳統學術,不具近代西方專業史學分科之概念。自1922年,新「臺灣教育令」公布之後,日人在臺採行內地延長

主義及日臺共學制,進一步將殖民地教育由專門學校推進至設置大學階段。1924年冬,臺灣總督府開始籌設臺北帝國大學,受命籌設者及首任校長(按:稱總長)為出身東京帝大史學科、長期從事殖民地教育工作的官員幣原坦。翌年3月,帝大預備學校「臺北高等學校」設立,三年後,1928年,臺北帝大接續創立。帝大籌設期間,一般輿論皆主張設立以醫、農為主之實業型大學,由於伊澤多喜男總督之堅持,認為文、理科為一切學問之基礎,最後折衷成文政與理農二部之特殊大學型態。嚴格說來,帝大設置後,近代西方之人文、社會學術始移植於臺灣。臺北帝大文政學部設文學、史學、哲學、政學四科,乃近代新史學傳入臺灣之濫觴。此後,在日人統治臺灣的近二

十年中,帝大史學科穩定成長,陸續畢業史學人才30餘名,先後出版《史學科研究年報》七輯。但1945年日本投降,帝大改制為國立臺灣大學之後,史學研究的傳承與內涵產生劇烈變化。本章所欲探討的問題有二,其一是以帝大史學科為主,探索日據時代臺灣近代史學的引進與發展過程;其二則探索1945年以後,日人傳入之近代史學傳承與斷裂問題。有關第二個問題,焦點亦有二,其一是1945至1950年代,即臺灣光復到大陸淪陷階段,臺北帝大接收改制過程中學術延續與轉折問題,其二是1950年以後日本所傳承之史學逐漸流失的探索。第一節日據時代臺灣專業史學的初建與發展幣原坦受命籌設臺北帝大後,隨即前往歐美考察各殖民地大學制度,次年

7月返日,開始實質籌備工作。7月28日初訪臺灣,實際瞭解情況。其創校宗旨採用歐美殖民地大學適地主義之原則,兼顧殖民地特殊情況,而以增進殖民地相關知識為鵠的,因此特別著重臺灣在日本帝國南向拓殖中扮演的角色,強調開展臺灣熱帶、亞熱帶(天然)及南中國與南洋(人文)的科學研究。秉此方針,臺北帝大設置理農學部及文政學部,於1928(昭和三)年3月17日正式開辦。

從轉變中的服裝儀容規範探討學生身體規訓與反抗

為了解決新北高中校風 的問題,作者林億昕 這樣論述:

2005年、2016年、2020年,中央宣布服裝儀容規範解禁,分別是重申髮禁解除:學生髮式為基本人權範圍、不得以服裝儀容規範作為處罰依據、服裝儀容規範訂立需落實民主原則,在中央以法規命令之力鬆綁規範的背景底下,服裝儀容規範一直是學生在校園裡的身體戰爭,規範歷經調整及轉變,學生的衝撞及反抗卻也不曾止息,本文以傅柯身體規訓與反抗的權力觀點,透過實證研究的方式,訪談1960年代以降,不同世代的學生和不同時期在學校任職的管理者,梳理規範轉變的過程,探討不同世代的學生身體規訓,以及學生採取的反抗策略。研究發現規範轉變中的身體規訓與國家發展歷程相關,過去國家處於戰時狀態,推動軍國民教育,服儀規範是「單一

、同質」的身體規訓,隨著民主化的歷程,對國家有益的身體不再是「整齊劃一」的肉體,而是「多元、勇於表達、達到共識」的肉體,中央將規範制定的權限下放各校,進一步要求不得將作為處罰依據,制定服儀規範訂定的原則。此外,學生對服裝儀容規範的想法在隨著時代的演進而有異同之處,無論何時都有學生認為制服不合身、不好看進而修改,1980年代受整體經濟環境提升及流行趨勢影響,制服款式被認為是古板、落伍的,學生於是訂製新潮造型,在2000年後,學生對制服的不滿不再只是外觀,還有正當性及舒適度,2014年後形成服儀抗爭運動及制服、運動服、便服混搭的穿法。在訪談管理者時發現,管理者會因其位置面臨的壓力而採取不同的管理方

針,在擔任生教組長及導師時對服裝儀容規範的態度不同,各導師則因為班級經營的風格而有執行程度的差別,整體上管理者在規範轉變時未感受劇烈衝擊,因規範在教育現場轉變的過程是漸進、日常的,改變發生的節點在於師生互動模式,但各校會因地區和學校定位在規範轉變上有不同的進程,若管理者轉調他校,便會因校風差異而對規範轉變感到適應不良,最後管理者雖調整了觀念,仍擔心未來在學校安全管理上會面臨的挑戰。

新北高中校風的網路口碑排行榜

-

#1.高雄市立三民高級中學

三民高中「教師輔導與管教學生辦法」、「在校作息時間規劃實施要點」、「獎懲規定」、「請假規定」及「生活常規」修訂 2022-07-08. 於 www.smhs.kh.edu.tw -

#2.2022新北市高級中等學校教育博覽會 - Facebook

想了解更多新北市有哪些高中職,那些學校的特色,歡迎加入我們。 ... 新北市高中職教育博覽會 實體展準備開始嘍 ... 標記3個FB好友留言:「在新北就近讀竭盡學」 於 www.facebook.com -

#3.[閒聊] 板橋高中依然是新北市的高中龍頭嗎? - 看板BigBanciao

板橋高中是臺北縣時代的在地高中龍頭, 如果沒考上北聯前三志願, 很多臺北縣國中生就會選擇 ... 現在的市府也有人想把板橋車站改成新北車站啊(攤手). 於 ptttaiwan.com -

#4.新北市高中排名 - Mobile01

有興趣的還可比觀察一下三重新莊雙和新店的高中排名綜合以上朱市長以板橋高中作為新北一中的規劃主軸以辦校成績與學校歷史來看應該是很合理的 99年全國高中職登記分發 ... 於 www.mobile01.com -

#5.[問卦] 三重高中是一所怎麼樣的學校? - PTT八卦政治

三重高中全名新北市立三重高級中學英文校名為New Taipei Municipal San Chong High School 是一所位於新北市三重區的公立完全中學前身為臺北縣立三重 ... 於 pttgopolitics.com -

#6.新北學子認同在地就學秀峰高中等28校報到率高達98%

教育局表示,從各校報到情況來看,其中板橋高中、新店高中、中和高中、新莊高中、新北高中、林口高中、海山高中、三重高中、永平高中、樹林高中、明德 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#7.112會考/2023國中教育會考 台南區歷年各高中落點分數錄取 ...

112會考/2023國中教育會考-【台南區】歷年各高中落點分數錄取成績門檻會考衝刺總複習題本點我領取最新公告112/2023國中教育會考-各區免試入學簡章如下: 於 juniorexam.pixnet.net -

#8.新北高中制服網路競賽繽紛色彩綴飾洋溢青春| 地方 - 中央社

中央社記者黃旭昇新北25日電)新北市高中職教育博覽會學校制服網路競賽 ... 水手服與甜美韓風格子裙,獲最美制服獎,展現新世代活力與多元校風素養。 於 www.cna.com.tw -

#9.想了解新北市三民高中和三重高中的特色? - 討論區- BabyHome

請問有媽咪知道這兩所學校的學生素質和校風如何呢?謝謝!... 於 forum.babyhome.com.tw -

#10.國立臺南女子高級中學– 臺南女中首頁

... 【轉知】新北復興高商辦理「復興杯全國高中職水彩寫生比賽」 2023-02-15; 【轉知】南臺科大「數位設計學院OPEN DAY五系聯合開放日:一日大學生體驗活動」 2023-02- ... 於 www.tngs.tn.edu.tw -

#11.【回憶】曾經的國三重,現在是新北高中 - 運動筆記本

請問新北高中算好學校嗎| 運動筆記本 · 北北基公立高中排名特色與升學率| 運動筆記本 · 新北高中| 運動筆記本 · 全國第一! · 新北市立新北高中--升學率介紹| 運動筆記本 · 新北 ... 於 stadium.idataiwan.com -

#12.三重高中風評

郑州三中学校校风怎么样- 百度知道; 有關縣立三重高中的問題; Re: [請益] 三重東海 ... 了解市立三重高中風評知識都與新北市立三重高中,市立三重高中, ... 於 sg.smile-insurance.ch -

#13.臺中市立臺中女子高級中等學校

高中 學生生涯檔案數位教材資源 · ○ 國教署學生生涯輔導網 · ○「教育雲」服務入口網 · ○ 軟體下載 · ○ Bebras 國際運算思維挑戰賽(限校內) · ○ 大考中心興趣量表. 於 tcgs.tc.edu.tw -

#14.新北高中校風 - Kaplo

新北高中校風 溫度表. ... 2011年11月16日臨時校務會議投票決議更名為「 新北市立新北高級中學」 ,新校名於2012年12月22日揭碑,2013年1 ... 於 923062865.kaplo.eu -

#15.三重高中風評

蔚蓝留学网; 普通高中承载哪三重具体任务_问一问; 新北高中風評; 三重高中風評2023-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點新聞。 新北市立三民高中--98 ... 於 fk.sellusyourvehicle.co.uk -

#16.壽山高中

請填寫網站簡述. 於 www.sssh.tyc.edu.tw -

#17.#會考華江高中or新北高中| 升學板| Meteor 學生社群

會考華江高中or新北高中. 升學板. |. 2020年6月17日06:41. 大家好我想來問問大家— 由於我的父母希望我可以靠繁星上大學依我的會考分數上新北分數會是前面上華江分數會 ... 於 meteor.today -

#18.新北市立新北高中--升學率介紹 - 李彥謀部落格- 痞客邦

新北高中 的特色之一,在於期望學生能順利考上大學之外,在生活教育等五育方面有高品質的素養,學生畢業前須具備五種基本技能:電腦、第二外語、樂器、游泳 ... 於 ymlee.pixnet.net -

#19.請問新北高中算好學校嗎- 大學新生季板 - Dcard

我在新北高中讀了三年現在快要畢業,但總覺得有點白白浪費了三年,當初想進來是因為聽說新北每個人都有繁星機會,可是最後我77%學務處老師卻不讓我填 ... 於 www.dcard.tw -

#20.全國第一!新北高中繁星錄取103人- 生活- 自由時報電子報

107學年度大學繁星推薦放榜,新北市立新北高中共錄取103人,人數為全台第一。其中43名學生錄取國立大學,成績亮眼,分別申請上台灣大學、台師大、政治 ... 於 news.ltn.com.tw -

#21.三重高中風評

明星高中排名、新北高中校風在PTT/mobile01評價與討論 。 三重大学作为国立大学,有着较为严格的选拔制度。 【摘要】: 受传统英语教学的影响 ... 於 va.easymails.net -

#22.台灣高校新北市學校列表| Uniform Map 制服地圖

三重高中. New Taipei Municipal SanChong High School ... 新北高中. New Taipei Municipal New Taipei Senior High School ... 於 uniform.wingzero.tw -

#23.新北高中- 新北高中

新北高中 :全校有51班約2000位學生,包括體育班,音樂班,校地約7.8公頃,綠草如茵,鳥語花香,黑冠麻鷺,喜鵲,椋鳥,五色鳥,紅磚式建築共有5棟. 於 www.ntsh.ntpc.edu.tw -

#24.桃園市振聲高級中等學校 - 维基百科

桃園市振聲高級中等學校(英語:St.Francis Xavier High School,縮寫:FXSH),簡稱振聲高中、振 ... 校風嚴謹,尤其特別重視服儀,國中部男生剪平頭短髮。 於 zh.wikipedia.org -

#25.首頁- 回師大附中首頁

日期 主旨 類別 發布單位 2023‑02‑13 高三申請入學校系選填講座 重要公告、學生 輔導室 2023‑02‑13 學生「防疫假」執行作法 重要公告、來文公告、學生 學務處 2023‑02‑13 112繁星推薦校內作業說明會 重要公告、學生 輔導室 於 www.hs.ntnu.edu.tw -

#26.2022 北北基公立高中排名特色與升學率 - 樂愛生活手札

師大附中, 33.6, 男1350, 新北高中, 20.6, 18000. 33.6, 女950. 成功高中, 31.6, 男2150, 新店高中, 19.6, 18500. 中山女中, 30.6, 女1750, 丹鳳高中 ... 於 cclccl-life.blogspot.com -

#27.東山高中

記錄關於東山高中的大小事、是台北市私立東山高中全球資訊網,歡迎大家點閱參觀. 於 www.tshs.tp.edu.tw -

#28.體驗美國頂大校風!大學生吐「認識世界有多大」 網1原因嘆沒用

體驗美國頂大校風!大學生吐「認識世界有多大」 網1原因嘆沒用. 17:472023/02/13 ... 高中妹畢業想賺錢!「首選3職業」讓她超傻眼網嘆:笑貧不笑娼. 於 www.chinatimes.com -

#29.證嚴上人衲履足跡2017年秋之卷 - Google 圖書結果

... 朝著建校的精神理念前進用心地陪伴著感恩歷任校長維持穩固慈濟校風更要感恩老師 ... 負起教育責高中前來就任新北巿教育局很捨不得因為她的辦校理念好難終於回來了! 於 books.google.com.tw -

#30.三重高中風評

新北高中 繁星錄取103人.就我認知三重的國中都差不多,我念傳說中很嚴格的私立女... 碧華校友覺得沒那麼糟, . 於 ly.runjumpkick.net -

#31.三重高中風評

综述:新乡三中学校的高中校风淳朴,去那上学非常的不错。 ... 新北市立新北高中--升學率介紹· 文◎李彥謀· 新北高中原名國立三重高中,成立於民國86 ... 於 pt.orange-pay.ch -

#32.新北高中制服網路競賽繽紛色彩綴飾洋溢青春| 大台北 - 聯合報

具有特色的制服中,暫居第3名的穀保家商說,制服特曾在「台灣制服大賞」以日系清新水手服與甜美韓風格子裙,獲最美制服獎,展現新世代活力與多元校風素養 ... 於 udn.com -

#33.市立新北高中評價 :: 高中高職資訊通

高中高職資訊通,新北高中風評,新北高中評價ptt,新北高中排名,新北高中校風,新北高中社團有哪些,新北高中榜單,新北高中社團名單,新北高中課表. 於 highschool.moreptt.com -

#34.三重高中變「新北」高中校友怒-民視新聞

全國各校統一編號資料庫,由於學校明年將由國立改為市立,但同地區已經有另外一所「新北市立三重高中」了,擔心校名混淆,國立「三重高中... 於 schoolun.iwiki.tw -

#35.三重高中風評|AQVAL21|

浙江省杭州高级中学创办于1899年,至今已有121年的历史。 三重高中全名新北市立三重高級中學英文校名為New Taipei Municipal San Chong High School 是一所 ... 於 gq.touchingwisdom.ch -

#36.臺北市立松山高級工農職業學校- 首頁

【科展學習資訊】國立臺灣科學教育館辦理112年「青少年科學人才培育計畫」1份,請師生踴躍報名參加。 ... 臺中教育大學科學教育與應用學系辦理2023全國高中職科學遊戲與玩具 ... 於 www.saihs.edu.tw -

#37.玖玠文理語文補習班的相似公司 - 1111人力銀行

小兒英語力啟蒙大兒日常英語能力累積高中英語實力奠定成人英語會話班成人英語檢定 ... 班創立於民國82年,至今成立二十餘年,在新北土城與三峽北大特區共有三所分校。 於 www.1111.com.tw -

#38.[問卦] 新北高中排名如何- 看板Gossiping - PTT網頁版

是這樣的朋友小孩考上三重高中現在改名成新北高中不知道好不好排名如何有卦-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.139.155 ※ 文章網址: ... 於 www.pttweb.cc -

#39.【回憶】曾經的國三重,現在是新北高中

因台北縣升格新北市,國三重跟縣三重會撞名所以現在已改名成新北市立新北高中了! (但本篇還是以國三重做稱呼) 而且因為制服的關係,學校也會自稱 ... 於 rabbitfunaround.com -

#40.馬偕學校財團法人-馬偕醫護管理專科學校-首頁

本校合唱團參加台北市110學年度音樂比賽榮獲北區高中職團組優等獎! 感謝吳玉敏老師、陳偉益老師指導! 2021.11.24. 恭喜!!! 本校管弦樂團參加臺北市110學年度音樂比賽 ... 於 www.mkc.edu.tw -

#41.新北市立竹圍高級中學| 學校簡介

新北 市立竹圍高級中學▻學制: 普通型高中▻科別: 普通科▻特殊班別:▻學校位置與交通資訊25159 新北市淡水區竹林路35號本校位於竹圍捷運站及紅樹林捷運站間 ... 於 expo.efroip.tw -

#42.三重高中風評《3W15G14》 - 全科股價

新北高中 繁星錄取103人.就我認知三重的國中都差不多,我念傳說中很嚴格的私立女... 碧華校友覺得沒那麼糟, . 於 nz.sex-in-duebendorf.ch -

#43.新北高中校風的推薦與評價,DCARD、MOBILE01、FACEBOOK

新北高中校風 在新北市高中排名- Mobile01 的評價; 新北高中校風在新北市立三民高級中學- Facebook 的評價; 新北高中校風在新北高中繁星、新北高中校服在PTT/mobile01 ... 於 news.mediatagtw.com -

#44.銘傳大學| 亞洲第一所美國認證大學

銘傳大學,是一所由家族興辦的私立大學,校址位於臺北市士林區、桃園市龜山區及金門縣等地,1957年由包德明伉儷創辦,現任校長為沈佩蒂博士。「銘傳」校址, ... 於 web.mcu.edu.tw