有建築系的大學的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦殷寶寧寫的 淡水文化地景重構與博物館的誕生 和殷寶寧的 性別與設計:建築與女性主義的邂逅都 可以從中找到所需的評價。

另外網站#代問臺灣所有建築系排名 - 大學新生季板 | Dcard也說明:小弟很可愛的鄰居妹妹想讀建築! 但哥不是不是很懂這塊領域的信息,所以跪求各位大大告訴我吧~ 萬能的大大們~~ 希望是國立私立一起的總排名.

這兩本書分別來自主流出版社 和典藏藝術家庭所出版 。

世新大學 資訊管理學研究所(含碩專班) 吳聲昌所指導 戴成煜的 導入智慧建築之實務研究 (2022),提出有建築系的大學關鍵因素是什麼,來自於智慧建築、物聯網、社區管理。

而第二篇論文國立屏東大學 體育學系健康與體育碩士在職專班 楊智穎、涂瑞洪所指導 曾思潔的 素養導向食農教育課程設計與實施之行動研究 (2022),提出因為有 核心素養、食品添加物、農事體驗、學習成效的重點而找出了 有建築系的大學的解答。

最後網站建築- 英國大學熱門科系介紹 - 津橋留學代辦則補充:當然還有一些大學提供建築學研究生的預備課程,一般是Diploma of Architecture。成功完成該課程,就可以直接就讀相應大學的建築學碩士。 研讀科目: 建築設計/ ...

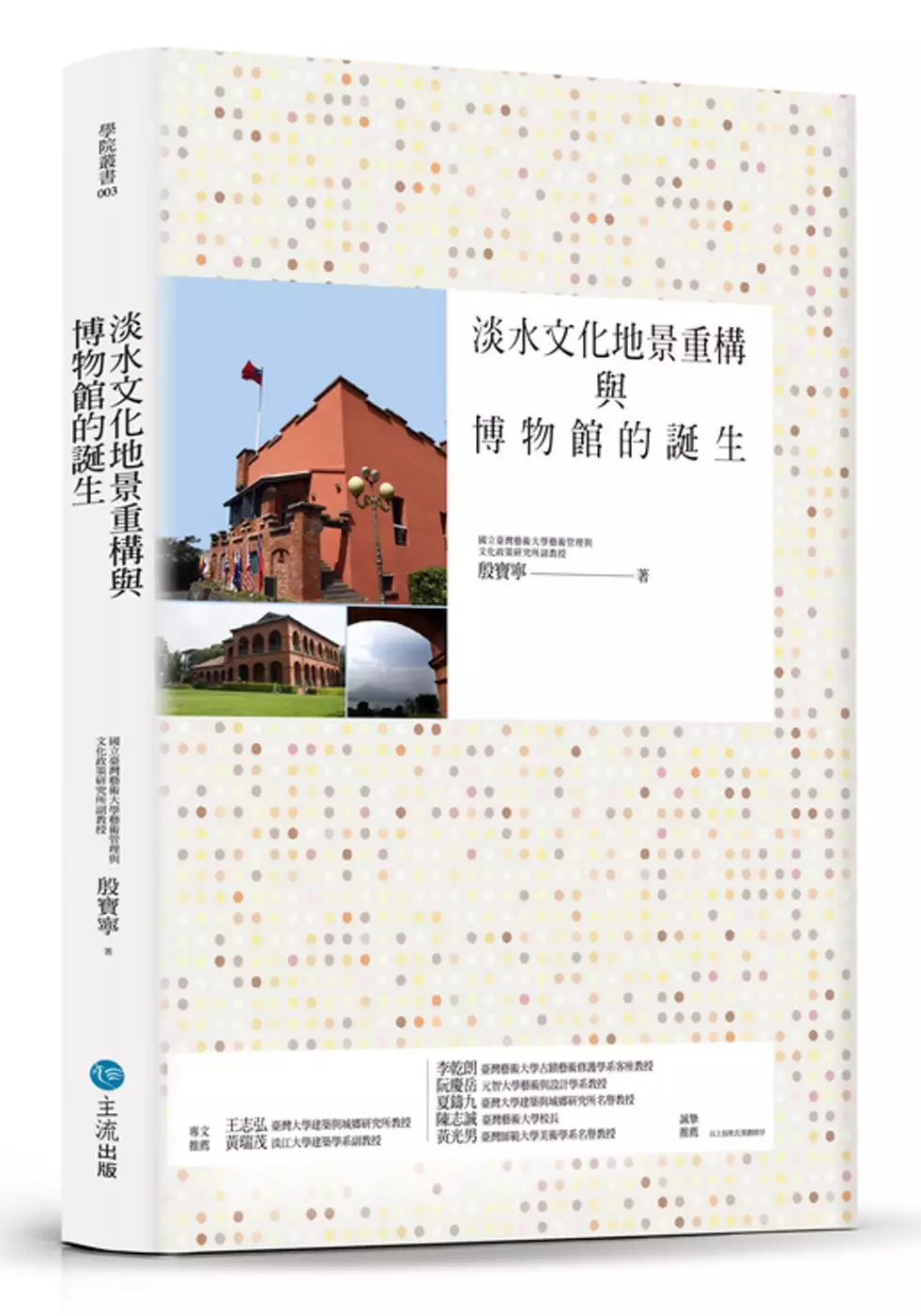

淡水文化地景重構與博物館的誕生

為了解決有建築系的大學 的問題,作者殷寶寧 這樣論述:

「博物館如何誕生?」是知名文化政策學者Tony Bennett曾提出的大哉問,在殷寶寧教授筆下,則翻轉成為探問臺灣獨特歷史與政治情境的本地疑旨,開展出值得關注的後殖民視野和社區焦點。 當前臺灣的文化治理研究,空間上聚焦於臺北、臺中、臺南、高雄等主要城市,時間上則專注於日治時期與戰後階段。相對於這個主導趨向,殷教授選擇淡水小鎮,以後殖民視線凝望馬偕牛津學堂與紅毛城代表的西方傳教暨商貿脈絡下的現代性權力構造。 本書的寫作環繞著以「淡水」為核心,與其說是刻意地挑選出這個「地方」作為研究的對象,不如說是淡水蘊含的豐富文化地景與歷史場所精神,訴說著太多的故事,誘發人無

法忽視。特別是研究者多年來在淡水的持續觀察:從組織性設置的「博物館」,到經由文化治理機構所認可的「文化資產」,一直到「文化景觀」變遷三者之間有機的辯證關係,不斷誘發著對這些相關課題彼此動態變化所激盪出文化政策、地方治理、文化資產保存、文化地景變遷等課題,一場場從理論概念到實踐場域的辯證思考。 專文推薦 王志弘(臺灣大學建築與城鄉研究所教授) 黃瑞茂(淡江大學建築學系副教授) 誠摯推薦 李乾朗(臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系客座教授) 阮慶岳(元智大學藝術與設計學系教授) 夏鑄九(臺灣大學建築與城鄉研究所名譽教授) 陳志誠(臺灣藝術大學校長) 黃光男(臺灣師範大

學美術學系名譽教授) 以上按姓氏筆劃排序

有建築系的大學進入發燒排行的影片

本集主題:「愛人蒸他的睡眠」介紹

訪問作者:陳顥仁

內容簡介:

九○後新生代詩人陳顥仁

遊走於文學、建築與戲劇之間

以詩建構空間,叩問抒情的本質

九○後新生代詩人陳顥仁,遊走於文學、建築與戲劇之間,他嘗試用文字建構空間經緯,用詩意勾勒出空間溫度,透過詩作尋找新世界。

他從一個全視域的立體空間,重現日常生活,區分為四大輯與兩小輯,分別為:以輕盈的短句描繪日常基調的「房間詩派」、「熱牛奶」則是和緩的抒發情緒、(一張翻唱專輯)透過不同的詩節奏,營造出生活感、「窗景」收錄實驗性的長短句,書寫出對環境、人群的凝視、(桌上的黑盒子)是為五場戲劇詩作,是為房間裡的黑房間、「愛人骨頭」以短句應接傷痛情緒,完成詩人特有的抒情骨架。

《愛人蒸他的睡眠》是一本情詩集,不只致力於詩語言上的突破,更嘗試建立一種具有生活感、親和感的抒情姿態,並促成房間詩派的誕生,也反映出不同的時代關懷,藉由流浪和闖蕩來與世界對話。

名人推薦

★張寶云教授、林餘佐教授,詩人陳育虹、楊佳嫻、林達陽、馬翊航、曹馭博、陳延禎、楊智傑,作家言叔夏、翁禎翊聯合推薦

作者簡介:陳顥仁

一九九六年生於台中。畢業於東海大學建築系,東華大學華文創作研究所。曾獲第三十七屆時報文學獎新詩評審獎、二○二○桃園鍾肇政文學獎新詩正獎,奇萊文學獎、東海文學獎、全國學生文學獎、台積電青年學生文學獎等。

目前致力於文學與建築、戲劇等跨領域書寫,建築詩集創作計畫《二次竣工手冊》獲文化部青年創作補助,並於十月於寶藏巖規劃《建築愛人》建築詩集展演。詩作曾入選二○一四、二○二○年台灣年度詩選,作品散見各大報刊雜誌。

粉絲頁: 九歌文學國度

#李基銘 #fb新鮮事 #生活有意思 #快樂玩童軍

#漢聲廣播電台

YouTube頻道,可以收看

https://goo.gl/IQXvzd

podcast平台,可以收聽

SoundOn https://bit.ly/3oXSlmF

Spotify https://spoti.fi/2TXxH7V

Apple https://apple.co/2I7NYVc

Google https://bit.ly/2GykvmH

KKBOX https://bit.ly/2JlI3wC

Firstory https://bit.ly/3lCHDPi

請支持七個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

Fb新鮮事新聞報粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.fbnews

LIVE直播-fb新鮮事:https://www.facebook.com/live.fbshow

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

導入智慧建築之實務研究

為了解決有建築系的大學 的問題,作者戴成煜 這樣論述:

現代人對於科技要求越來越進步,逐漸地也想發展到人的週遭事物方面,而除了智慧型手機外,就是居住環境方面,為了求方便及科技並存,開始發展出智慧建築這項名詞,主要是結合科技、住家、環保等各條件所產生。本研究目的主要是了解建築業者如何將科技導入房屋內,做整合性的服務,並且知道目前智慧建築業者所面臨到的現況與如何去改善。本研究透過質性訪談方式,訪問相關建築背景之負責人來做出探討,探討業界的專家是如何看待智慧建築,以及相關的想法。從研究訪談結果得知,智慧建築業者對於結合物聯網科技,讓使用者可以更加便利,另外智慧建築系統導入社區管理應用與在政策的鼓勵或限制都是會影響的關鍵因素。

性別與設計:建築與女性主義的邂逅

為了解決有建築系的大學 的問題,作者殷寶寧 這樣論述:

女性有如現代建築的鬼魂,無所不在,影響深遠,但很奇怪地總是隱而不見。 ─建築史家 科洛米納(Beatriz Colomina) 建築無關乎性別, 但以女性性別特質所發展出的設計美學與照顧倫理的想像, 卻可讓建築設計的初衷回歸到使用者身上…… 先來聽聽幾個故事…… 20世紀初,強調男女平權的德國包浩斯學校宣稱男女均可入學,但校內「建築工坊」卻完全禁止女性選課,而將女性分配到「陶藝工坊」或「紡織工坊」。 未曾接受過建築科班訓練、卻設計出被現代主義建築視為經典瑰寶的海濱別墅E-1027,連柯比意的薩伏伊別墅五項原則都可見與其相符之處;一些建築史家認為,愛琳.

葛瑞(Eileen Gray)對E-1027的貢獻,長期被其建築師伴侶刻意淡化…… 第一位進入巴黎美術學院修習建築專業的女性;第一位於美國西岸開業女建築師;第一位獲「美國建築師協會」(AIA)金獎的女性得獎者;創造了許多第一的朱利雅.摩根(Julia Morgan),在其將近八百座建築作品,多數均已指定或登錄為全美國或加州的歷史建築,摩根或許是作品被指定為紀念性建築物最多的建築師之一! 被歷史淹沒與曲解的女性故事太多,在強勢英雄史觀的建築史裡,被抛諸腦後的女性建築設計先驅更是不在話下。本書不只重現女性建築大師的故事,透過這些女性在那樣的時代裡,因文化與結構性因素造成她們進入建築設計

領域的障礙,所展現極其頑強的生命力及作品,使女性主義與建築產生對話。而由這些故事與作品中可以反芻出,因為女性生理性別經驗的貼心設計,建築設計可以如何展現有別於主觀價值的美學?藉此抛出反思:讓使用者說話,回歸到建築是活生生的人在這個空間裡有溫度的生活的總和,而不只是冰冷的線條與大師光環的設計。

素養導向食農教育課程設計與實施之行動研究

為了解決有建築系的大學 的問題,作者曾思潔 這樣論述:

本研究目的在於發展素養導向食農教育課程方案,了解實施課程方案的過程中所遭遇的困境,並針對困進提出可行的因應策略,最後探討學生在課程方案實施後的學習成效。本研究以行動研究的為研究方法,規劃「農業生產與環境」、「飲食健康與消費」二個面向的課程方案,研究者為本次研究的教學者,並邀請導師作為教學回饋者,向國小六年級學生進行一系列的教學活動,並在研究的過程中,蒐集省思紀錄、回饋紀錄及學生的訪談、學習單,以回應研究問題。本研究發現:一、本研究結合社區資源、家長專業及學生飲食習慣發展之素養導向課程方案符合食農教育的內涵,並改善學生的素養表現;二、實施本研究之因應策略可以解決課程教學、學生學習、學校支援

及外在環境之困境;三、實施本研究之素養導向食農教育課程有助於提升學生在認知、技能與態度的學習成效。依據研究過程,本研究提供幾項建議:食農教育課程融入在各領域課程實施;學校行政應給予支持,並提供人力與經費資源;邀請專家協同教學,讓食農教育課程更具專業性與說服力;體驗式教學或是參與式活動應規劃學習後的討論與分享。

有建築系的大學的網路口碑排行榜

-

#1.建築系 - 甄戰學習顧問

很多同學會有疑問,「建築學系」與「土木學系」有何差別?一般來說,土木學系主要是培養大型建設與工程技術人才,面向較廣,屬於工學院;而建築學系則 ... 於 www.reallygood.com.tw -

#2.作者-國立成功大學建築系108級. 台灣建築系大學排名 - AquaFish

國立成功大學-建築學系. 成功大學建築系. 2683 likes · 5 talking about this. 由成大建築107級系學會營運power by NCKU arch. S. U. ... 於 mck.aquafish57.fr -

#3.#代問臺灣所有建築系排名 - 大學新生季板 | Dcard

小弟很可愛的鄰居妹妹想讀建築! 但哥不是不是很懂這塊領域的信息,所以跪求各位大大告訴我吧~ 萬能的大大們~~ 希望是國立私立一起的總排名. 於 www.dcard.tw -

#4.建築- 英國大學熱門科系介紹 - 津橋留學代辦

當然還有一些大學提供建築學研究生的預備課程,一般是Diploma of Architecture。成功完成該課程,就可以直接就讀相應大學的建築學碩士。 研讀科目: 建築設計/ ... 於 www.oxbridge.com.tw -

#5.南港高工建築科| 科系簡介

學生進路♢ 升學報考四技二專建築、營建工程、土木工程、空間室內設計、都市計畫與景觀建築等相關科技大學,繼續深造。♢ 就業設計繪圖人員、室內設計人員、施工及監造 ... 於 www.nkhs.tp.edu.tw -

#6.遮雨棚!|專訪臺大土木系謝尚賢系主任【嗨教育 ... - 教務處

國立臺灣大學教務處. ... 首頁 · 招生專區 · 本地招生高中生學習專區; 土木系、建築系到底有什麼差別? ... 專訪臺大土木系謝尚賢系主任【嗨教育:創新教學】. 於 www.aca.ntu.edu.tw -

#7.Q&A相關問題 - 華梵大學建築學系

大學 部. Q 為何本系只念四年:. 建築系應讀四年或五年是個老問題了 ... 更有其一定優勢,畢竟,當前職業環境更不同於以往,建築職業專業的變動已經超出了既有建築科系 ... 於 ac.hfu.edu.tw -

#8.東海大學建築學系

東海大學建築系成立於民國49年,由校園規劃及著名的東海路思義教堂設計者之一的陳其寬教授擔任創系的系主任,並引進當時台灣第一個以西方包浩斯教育方式進行建築教育的 ... 於 arch.thu.edu.tw -

#9.有建築或室內設計科臺灣的大學或科大排名 - 人力資源網

html模版標題有建築或室內設計科臺灣的大學或科大排名問題我今年高二升高三, ... 全台所有國立大學、科大的建築系及室內設計系: 國立台灣科技大學> ... 於 o04sy24a.pixnet.net -

#10.教育部土木與建築群科中心- 土建群大學/科大科系

所在地區 學校 1 基隆市 國立臺灣海洋大學 2 臺北市 中國文化大學 3 臺北市 中國文化大學 於 vtedu.mt.ntnu.edu.tw -

#11.高職土木與建築群科介紹 - 育達補習班

高職畢業後若想繼續進修,可升讀大學校院相關科系,例如:古蹟維護系、建築系、室內設計系、空間設計系、景觀設計系、都市計畫系、營建工程系、土木工程系、測量工程系、 ... 於 2016.twowin.com.tw -

#12.銘傳大學建築學系 - Facebook

2022 IEAGD【大評圖-大學建築系畢業設計國際展覽. International Exhibition of Architecture Graduation Design】 今年銘傳大學建築系由蘇偉彥同學以作品「記憶之上 ... 於 www.facebook.com -

#13.台灣建築系最好的大學:國立成功大學 - 每日頭條

背景:在中國建築教育發展史中,從1927年起,已先後有中央大學(49年更名南京大學)、東北大學、北京大學、中山大學、之江大學、哈爾濱工業大學等十餘所大學 ... 於 kknews.cc -

#14.常見問題Q&A - 建築與景觀學系- 南華大學

Q4:我不會畫圖及做模型,適合來唸建景系嗎? A3:重點是你(妳)對本系所學是否有興趣,只要有興趣能堅持下去,本系會 ... 於 envart3.nhu.edu.tw -

#15.逢甲大學-建築專業學院: 首頁

全台第一所建築專業學院,分建築、室內設計學士位學程,採大一、大二課程不分流,讓所有學生接受完整的設計基礎訓練,大三以上提供不同的課程模組,讓學生選擇修讀 ... 於 archschool.fcu.edu.tw -

#16.111學年度大學分發入學各系組最低錄取標準及錄取人數一覽表

錄取分數. 退伍軍人. 錄取分數. 僑生. 錄取分數. 蒙藏生. 錄取分數. 派外子女. 錄取分數. 0001 國立臺灣大學. 中國文學系. 國x1.50 英x1.25 歷x1.25 地x1.00 數Bx1.00. 於 www.uac.edu.tw -

#17.建築科| 未來進路

學生未來發展:. 1. 升學:科技大學、技術學院及二專之申請入學、推薦甄選入學及分發入學;相關科系有營建工程系、建築系、土木工程系、景觀設計系、空間設計系、都市 ... 於 www.yjvs.chc.edu.tw -

#18.2023企業最愛大學排名!10大熱門科系、熱門系所你該怎麼選?

此排名僅為參考用。考完學測校系不理想也沒關係,你還有第二次機會─大學轉學考。想了解更多轉學考相關 ... 於 transfertest.pixnet.net -

#19.中國大陸建築系排名 - 詠瑞留學

建築系 排名: 資料來源: 百度, 但那些學校建築系有開放給台灣學生, 申請前請先連絡各大學確定, 不要打來詠瑞留學問, 除非是詠瑞代辦生 1.清華大學建築學院 大陸港澳臺 ... 於 www.urwinner.net -

#20.全台灣有哪些建築系可以唸的學校?

部落格seo軟體即時通群發軟體六合彩開獎號碼香港六合彩號碼【土木與建築群】國立雲林科大建築與室內設計崑山科技大學空間設計系樹德科技大學室內設計 ... 於 carl14.pixnet.net -

#21.建築及都市設計學系張筠真 - 中國文化大學

若同學有意外宿,筠真提醒,校外房源因壟斷導致租金較高,建議可以到「文化租屋網」或詢問學長姊以覓得較佳的租屋處。在學校資源方面,文化亦有眾多姊妹校,並鼓勵同學跨 ... 於 futurestudent.pccu.edu.tw -

#22.中華科技大學- 建築系

111/08/12. 中華科技大學建築系80學分班和二技學分班開始招生,招生對象及斑及特色詳如附件。歡迎各界踴躍報名。若有相關問題請洽電建築系辦公室電話(02)27821464 #128. 於 arc.cust.edu.tw -

#23.06土木與建築群群錄取分數排行榜- 102年科大四技二專甄選 ...

群組代碼 : 回其它群組 校系代碼 科系名稱 通過篩選標準 (101005) 國立臺灣科技大學 營建工程系 總級分(62) (101015) 國立臺灣科技大學 建築系 總級分(65) 於 www.com.tw -

#24.設計群學校

室內設計系. 台中市. 國立臺中科技大學. 商業設計系. 台中市. 朝陽科技大學. 建築系. 台中市. 朝陽科技大學. 工業設計系. 台中市. 朝陽科技大學. 視覺傳達設計系. 於 sites.google.com -

#25.2023/112大學轉學考簡章一覽表!暑轉簡章下載【轉學考考古 ...

① 讀一學期發現這所大學跟想像差很大? ② 期中、期末考得很差,書越讀越挫敗? ③ 對科系沒興趣,根本不是你想讀的 ... 於 www.long-men.com.tw -

#26.大學科系排名前10!台大只包7強網友重點全放成大建築

(大學,科系,排行,台大,成大,卡利基狂分析) ... 顯示,台大包辦前十名的7個名額,陽明大學有一個,成大則是醫學系和建築系;台師大體育學系、美術學系 ... 於 www.ettoday.net -

#27.臺北市立大學

幼教系林佩蓉、蘇育令、盧雯月、丘嘉慧教授帶領本系碩博班研究生與現場在職幼兒園教師共39位於2023年寒假前往澳洲坎培拉與雪梨共11天參訪幼兒園與相關教育機構。此行參訪與 ... 於 www.utaipei.edu.tw -

#28.華夏科技大學-建築系

本校,華夏科技大學,創辦於民國55年,歷年來接受教育部督學視導,均榮獲甲等,甚獲產官學研各界的青睞與好評. 於 www.arch.hwh.edu.tw -

#29.臺灣科技大學建築系

系所成員 · 專任老師 · 專案教師及兼任老師 · 行政人員 · 榮譽教授 · 紀念園地 · 招生與研究 · 建築系在做什麼 · 建築構造實作課程紀錄片 · 大學部招生 · 碩士班招生 ... 於 www.ad.ntust.edu.tw -

#30.台灣室內設計大專院校. 國立台北科技大學 - Medium

國立台北科技大學- 工業設計學系家具與室內設計組. “台灣室內設計大專院校” is published by TWID 台灣室內設計 ... 聯合科技大學- 建築系室內設計. 於 medium.com -

#31.重慶建築大學- 維基百科,自由的百科全書 - Wikipedia

1953年,雲南大學、貴州大學的土木系併入。 1954年更名為重慶建築工程學院。 1978年被確定為全國重點高等院校,是中國著名的建築「老八 ... 於 zh.wikipedia.org -

#32.國立臺灣藝術大學

國立臺灣藝術大學2023年表演公告 ... 有章藝術博物館《穿越交會區-見山非山》開幕式圓滿成功!2023/03/20 · 【防疫新公告】大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理 ... 於 www.ntua.edu.tw -

#33.臺博館「時間行囊建築心」傅朝卿個展為臺灣建築文化記錄與寫 ...

國立臺灣博物館長洪世佑提到,傅朝卿老師於1983年進國立成功大學任教並開始寫作,親自撰寫或參與的著作已有十餘萬件,迄今仍持續不懈,長時間關注臺灣近 ... 於 www.cna.com.tw -

#34.哪些大學有建築系 - misskey.it

蛇我騎誰; 抗壓能力強; 國立臺東大學; 多元發展. 中原大學建築學系:. 1.教育目標:培育「兼具改革理想、創新思維、整合能力的國際化建築專業人才」。. 2. 3. 於 445929157.misskey.it -

#35.建築系 - 蘭陽技術學院

系所簡介. 1、系所簡介 本系創辦於民國55年8月,設立之初訂名為「建築工程科」,設單班招收五專部,發展迄今是國內東部地區技職體系中,唯一設有專科及學院部的大專 ... 於 www2.fit.edu.tw -

#36.2022年QS全球建築學院前100名榜單公布!MIT蟬聯第一!

QS發布了2022年世界大學專業院校排名。本次排名橫跨五大學科群和51個學科,評估了全球多達83個國家和地區的... 於 archbooks.com.tw -

#37.未來發展簡介 - 淡江大學建築學系

謝建民先生為「台灣舖道工程」之董事長,亦曾擔任過本系系友會會長。 3. 建築教育工作者:本系專任老師擁有博士學位者,計有:陸金雄(法國巴黎大學博士)、 ... 於 www.arch.tku.edu.tw -

#38.Grace Veiled Scar - 第 138 頁 - Google 圖書結果

在申請大學時,建築系便成了我的焦點。可是在加州,很少大學有建築系。經過一番探索後,我鎖定了位於加州聖路易斯奥比斯波的. 在高中的時候,我曾經探討過自己的興趣所在, ... 於 books.google.com.tw -

#39.土木水利工程- 相關連結(Related link)

臺灣大學 土木工程學系(所) 建築與城鄉研究所 水工試驗所 應用力學研究所 生物環境系統工程學系 成功大學 土木工程學系(所) 水利及海洋工程學系(所) 建築學系(所) 測量與空間資訊學系(所) 水工試驗所 交通管理科學系 都市計畫學系 資源工程學系 於 www.etop.org.tw -

#40.建築系大學 - 知識收集中心- 痞客邦

建築系大學建築系建築系大學 全臺有哪些建築系的大學我需要完整詳細感謝幫我解答的好心人建築系的大學公立. 於 jnny350.pixnet.net -

#41.相關連結 - 國立雲林科技大學建築與室內設計系/所

配合學校「務實致用的科技大學典範」的發展願景,與「誠、敬、恆、新」校訓,並在設計學院四大目標的架構之下,本系擬定大學部及碩士班教育目標,推動建築與室內設計 ... 於 aid.yuntech.edu.tw -

#42.國立成功大學建築學系|EMBA暨碩士在職專班線上博覽會

國立成功大學建築系自1944 年創系以來,已為國家、社會培育許多優質建築工程與規劃設計人才,在台灣國內不同時代背景下的社會轉型,均有非常積極的參與及貢獻。 於 www.ceip.tw -

#43.NTUST.ARCH /建築系都在做垃圾?讀建築系的都很 ... - YouTube

NTUST.ARCH / 建築系 都在做垃圾?讀 建築系 的都很閒?一句話惹怒 建築系 |建築調查局. 7K views 1 year ago. 2023_國立臺灣科技 大學建築系 畢業展覽. 於 www.youtube.com -

#44.台灣有建築系的大學.可以幫我排名一下麼 - 人力資源網

html模版標題台灣有建築系的大學.可以幫我排名一下麼問題我是今年(102年)考大學的,我想問一下各位大大,台灣有建築系的大學排名,我知道最好的是成大, ... 於 s64ac62i.pixnet.net -

#45.建築與設計學群- 大學18學群 - 大學問

建築 與設計學群 ; 建築學類 · 一般大學(19) | 科技大學(19) ; 都市計畫學類 · 一般大學(6) | 科技大學(2) ; 景觀與空間設計學類 · 一般大學(14) | 科技大學(15). 於 www.unews.com.tw -

#46.2021大學指南:建築與設計學群詳解 - Cheers快樂工作人

各學系看似天差地別,但實際上,它們都緊扣「設計」的核心精神。設計是一門兼具美感及實用性的學問,從一張好坐的椅子、一件好穿又美觀的衣服,到 ... 於 www.cheers.com.tw -

#47.建築學10大名校,老八校全在內,另2所是985「網紅」大學- 壹讀

那麼我國建築學最好的大學有哪些呢? ... 清華大學是我國頂尖985名校,也是建築老八校之一,建築系由著名建築學家梁思成先生創辦,實力非常強。 於 read01.com -

#48.工程/土木/建築/景觀所碩專班輔考方案

土木工程系土木與防災碩士班. 1. 免筆試. 台北科技大學. 建築系建築與都市設計碩士班. 1. 免筆試. 銘傳大學, 都市規劃與防災學系碩士在職專班. 1. 免筆試. 中原大學. 於 www.ck-exam.com.tw -

#49.工程學群建築學類- 106年指考錄取分數預測 - 新鮮人查榜

學校 科系 國文 英文 數甲 化學 物理 歷史 今年名額 去... 國立成功大學 建築學系 1.25 1 1.25 1 1.25 22 22 國立高雄大學 創意設計與建築學系創意設計組 2 1.5 2 27 20 東海大學 建築學系 1.5 2 1.75 1 1 15 19 於 freshman.tw -

#50.教學單位 - 國立清華大學

理學院 · 數學系 · 物理學系 · 化學系 · 統計學研究所 · 天文研究所 · 理學院學士班 · 先進光源科技學位學程 · 計算與建模科學研究所 · 量子科技暨尖端材料博士學位學 ... 於 www.nthu.edu.tw -

#51.學校相關資源 - 國立臺北大學都市計劃研究所

國內相關系所 · 中國文化大學都市計劃與開發管理學系 · 長榮大學土地管理與開發學系 · 國立宜蘭大學建築與永續規劃研究所 · 國立嘉義大學景觀學系 · 國立臺北大學公共行政暨政策 ... 於 urbanplanning.ntpu.edu.tw -

#52.大學建築系畢業生同場較量「2021大評圖」10日登場 - 奇摩股市

大評圖活動由8名老師擔任評圖人,先從30件參展作品中選出約8件作品,然後進行評圖,預計將有超過數百名建築系學生與專業者參加。 「大評圖」活動邀請國內 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#53.中國科技大學建築系

主辦競賽網頁 · 伊甸攜手中國科大同行 · 實作中體現聯合國永續發展目標 · More videos on YouTube · 最新消息 · 校內活動 · 企業夥伴. 於 arch.gm.cute.edu.tw -

#54.建築系大學 - 知識收藏

建築系大學建築系建築系大學 全臺有哪些建築系的大學我需要完整詳細感謝幫我解答的好心人建築系的大學公立. 於 dlwd52.pixnet.net -

#55.國立金門大學建築學系 - ColleGo!

建築 的學習需有空間及理工基礎知識,以及人文美學藝術的涵養,且必須要承受長時間的建築設計訓練。高中生常無法分辨土木與建築間的差異,亦無法分辨建築與 ... 於 collego.edu.tw -

#56.藝術與人文的結合~建築學系 - 大學有請

基本上,每個學校建築系是都有自己的特色,成大在營建教育的完整而得名,東海重視設計以小班制教學最被大家看好,師資頗為健全;中原是第一個五年制的建築系且在大學 ... 於 www.mcu.edu.tw -

#57.土木與建築群 - 技訊網2019 - 技專校院招生資訊網

招生學校 招生系科 學制 招生名額 國立臺灣科技大學 營建工程系 四技日間部 土木與建築群:28名 國立臺灣科技大學 建築系 四技日間部 土木與建築群:10名 國立雲林科技大學 營建工程系 四技日間部 土木與建築群:32名 於 techexpo.moe.edu.tw -

#58.國立臺北科技大學建築系- 科系介紹 - 104職涯導航

北科大建築系之教學與研究強調學用合一,著重於培育兼具永續環境規劃、設計實作與數位科技應用能力之建築專業人才。具體在課程規劃上含括建築學相關之理論、實務、 ... 於 guide.104.com.tw -

#59.美國大學建築系有哪些專業?TOP 10 建築系大學排名

美國Course Hero 追蹤2007 年至2017 年近10 年大學以上畢業生的就業率,調查中發現畢業自建築系(architecture)的學生就業率不僅占所有專業第一, ... 於 www.topscore.education -

#60.淡江大學|建築系|羅慕昕|Part 1 - YouTube

00:00 章節目錄01:04 自我介紹05:25 學校07:24 科系18:02 印象深刻的課程19:48 經驗23:56 心得與收穫淡江 大學建築系 已有50多年歷史,近年來以多元的 ... 於 www.youtube.com -

#61.112年國立臺灣科技大學高中生個人申請 - University TW

代碼 國立臺灣科技大學 招收人數 複試人數 101001 101001、材料科學與工程系 51 255 101002 101002、營建工程系 18 90 101003 101003、化學工程系 23 115 於 university-tw.ldkrsi.men -

#62.學術單位 - 國立中山大學

政治經濟學系 · 經濟學研究所 · 政治學研究所 · 教育研究所 · 社會學系 · 中國與亞太區域研究所 · 師資培育中心 · 高階公共政策碩士學程在職專班(EMPP) ... 於 www.nsysu.edu.tw -

#63.系所歷史- 中原大學建築系

同年,喻肇川先生接任系主任,並對原有的課程作通盤檢討與修定,且廣邀國內學人開設新課程。 民國七十三年. 建築研究所成立,以培育有學術研究方法與創見的人才為教育目標 ... 於 wp.cycu.edu.tw -

#64.06土木與建築群 - 四技二專各入學管道學習準備建議方向查詢系統

國立雲林科技大學. 建築與室內設計系建築組. 06土木與建築群. 07設計群 · 國立屏東科技大學. 土木工程系. 06土木與建築群 · 國立屏東科技大學. 水土保持系. 於 www.techadmi.edu.tw -

#65.國立空中大學首頁

電話:(02)22829355 新北市蘆洲區中正路172號 信箱:[email protected] 國立空中大學版權所有©Copyright 2017 National Open University All Rights Reserved. 於 www.nou.edu.tw -

#66.中原大學建築系游智傑| IOH 開放個人經驗平台

我想不只是這樣的,在這個時代我們開始知道建築這件事情已經不再只是單一面向的問題,至於中原大學的建築系能夠提供怎樣的觀點以及資源,選擇上應該是有各式各樣的。 觀看 ... 於 ioh.tw -

#67.台灣建築系大學排名. 國立成功大學數位設計教學大樓

... 附近建案應有不同標準。. 小组讨论: 小总结: 成功大学建筑系和东海大学的比较(正。 ... 大學便南下進入了成大建築系,深深為臺南的歷史氣息著迷。 於 ids.casadiripososantamaria.it -

#68.中國科技大學建築系介紹 - TUN大學網- 1111人力銀行

本系具四技及研究所,學制完整,學生有一貫的升學機制,師資完備,108學年度助理教授以上比例占81%,.課程規劃符合產業變動之需求,以及技職教育發展目標。教師研究風氣 ... 於 university.1111.com.tw -

#69.系所簡介 - 建築系

設有大學部建築組、室內設計組,以及建築與都市設計碩士班、博士班,為全國唯一獲准授予博士學位之私立科大建築系,教學深獲肯定。學生畢業出路可廣泛從事人居環境各項 ... 於 arch.cyut.edu.tw -

#70.建築系 - 設計學院- 國立臺北科技大學

班級數:計有研究所及碩士在職專班每年級各一班,大學部四技學制四班,進修部與進修學院各三班,進修學院於九十三年辦理招生迄今,總計學生人數約為六百五十人。 進修管道. 於 dc.ntut.edu.tw -

#71.時間行囊建築心:傅朝卿教授著作、手稿與鏡頭中的建築世界

傅朝卿教授,國立成功大學建築系名譽教授,長年關心建築與文化,特別是台灣建築史與文化遺產。從1983年撰寫第一篇文章至今,已有各類著作已近1000種,是台灣建築與文化遺產 ... 於 event.culture.tw -

#72.「時間行囊建築心」為臺建築記錄與寫史的那些事

國立成功大學建築系名譽教授傅朝卿,同時具有作家、建築人、文化遺產守護者的角色,以世界與臺灣近現代建築史與文化遺產為研究主要領域,參與臺灣許多重大 ... 於 www.tcnews.com.tw -

#73.#討論建築與工設大學排名| 升學板| Meteor 學生社群

討論建築與工設大學排名. 升學板. |. 2020年3月1日21:21. 今年高一想知道大學建築系排名與工業設計系排名. 9 4 收藏 回文 0. 你可能有興趣的文章. 於 meteor.today -

#74.建築及都市規劃學門學校系所一覽表

學校. 學院. 系所. 國立台灣大學. 工學院. 建築與城鄉研究所. 國立成功大學. 規劃與設計學院. 建築學系. 國立成功大學. 規劃與設計學院. 都市計劃學系. 國立中興大學. 於 info.tcu.edu.tw -

#75.他查完落點想填建築系過來人勸想清楚:燒錢又要習慣熬夜

大學 分科測驗於昨(27)日放榜,許多學生開始根據成績落點擬定志願,一名女網友就在網上表示,弟弟查詢落點後想念建築系,因此她特地向網友請教建築系 ... 於 udn.com -

#76.學術單位- 國立宜蘭大學

土木工程學系 · 環境工程學系 · 機械與機電工程學系 · 化學工程與材料工程學系 · 建築與永續規劃研究所 · 綠色科技學程碩士在職專班. 於 www.niu.edu.tw -

#77.搜索结果_台湾建筑学哪个大学好 - 百度知道

成立于1868年的建筑系是麻省理工大学最早的四个院系之一,也是在美国第一个有正式建筑课程的学校。由于... 2019-12-13 美行思远1. 台湾哪些 ... 於 zhidao.baidu.com -

#78.美国排名前25大学中哪些有建筑学课程? - ArchDaily中国

有建筑系 或建筑相关课程:是. 弗吉尼亚大学建筑学院(School of Architecture)提供建筑学理学士学位,为4年制本科学位。 完成7个学期的本科学习 ... 於 www.archdaily.cn -

#79.2022 TOP 20 美國建築系大學推薦! - Ivy-Way留學部落格

2022 TOP 20 美國建築系大學推薦! · 1. 萊斯大學(Rice University) · 2. 麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology) · 3. 康乃爾大學( ... 於 blog.ivy-way.com -

#80.正修科技大學建築與室內設計系

最新訊息 · 活動訊息 · 競賽資訊 · 研討會/徵稿 · 升學/徵才 ... 於 archi.csu.edu.tw -

#81.台湾建筑系最好的大学:国立成功大学 - 筑招网

台湾建筑系最好的大学是国立成功大学建筑系,简称“成大”位于台南市,由于台湾大学没有建筑系只有土木系,所以要读建筑系,最好的学校就是国立成功大学。 於 m.zhupinhr.com -

#82.國立聯合大學建築學系(所)

常用連結 · 全部 · 招生 · 本系 · 獎學金 · 課務 · 學術/活動 · 競賽 ... 於 arch.nuu.edu.tw -

#83.台灣- 各大專院校建築系所之網站連結- FAM TALK

中華大學建築與都市計畫學系(在新竹) http://www.arch.chu.edu.tw/ 成功大學建築學系 ... 高苑科技大學建築系(高苑科技大學建築工程系) 於 www.forgemind.net -

#84.统一后,去台湾省学建筑就认准这8所大学 - 知乎专栏

和大陆其他省份一样,台湾省也拥有优秀的教育资源。统一后,相信大陆的学生可以更加方便地到台湾省学习读书。那么在台湾省,都有哪些不错的建筑系大学 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#85.建築技術 - 營建工程系- 國立高雄科技大學

營建工程系融合管理、土木、建築及機電於四年的學程中,並將營建管理的正確理念:規劃、設計、施工及營運 ... 日本東京大學建築工學博士 ... 國立台灣科技大學建築博士. 於 ce1.nkust.edu.tw -

#86.建築系和土木系的差別?科系介紹&職涯分析! - YouTube

四年制跟六年制差在哪?臨床藥師跟一般藥師有什麼不同?藥學系的有哪些工作出路? feat. 王郁甯藥師|【 #我要上 大學 】|王茹Elaine Wang. 於 www.youtube.com -

#87.建築與設計學群- 新北市立北大高中

標題 日期 瀏覽 銘傳大學建築系【第8屆高中建築營】 2021‑12‑21 205 國立臺灣藝術大學【2022 臺藝冬令營】 2021‑12‑13 293 東海大學建築學系【2021東海建築營】 2021‑04‑21 214 於 www.bdsh.ntpc.edu.tw -

#88.中華大學建築與都市計畫學系

中華大學建築與都市計畫學系是全國唯一融合建築與都市計畫專業教育之科系,著重於建築設計與都市規劃能力養成,具備考建築師或都市計畫技師資格。 於 ad.chu.edu.tw -

#89.建築系跟土木系有什麼差別?最基礎的分法就是「一個負責畫

土木在大學時期最重要的就是力學,舉例來說:應用力學、材料力學、結構學、鋼筋混凝土、鋼結構設計、土壤力學、基礎工程、施工學、營建管理、測量學等等, ... 於 www.thenewslens.com -

#90.課程資訊 - 國立高雄大學建築學系

高大建築學系的前身原為該校於2002年成立的「都市發展與建築研究所」,之後在2012年配合學校組織調整,成立創意設計與建築學系(建築組),設有大學部,以及研究所的碩士班 ... 於 arch.nuk.edu.tw -

#91.建築與設計學群

國立成功大學, 工業設計學系. 國立高雄師範大學 · 國立臺灣藝術大學, 工藝設計學系 · 古蹟藝術修護學系 · 國立成功大學, 建築學系. 國立聯合大學 · 國立臺灣藝術大學, 視覺 ... 於 campus5.ncku.edu.tw -

#92.招生資訊 - 建築設計- 實踐大學

但也在這個時候,學系開始醞釀改制,希望將創系初始未能達成的願景-- -創辦一所以人文教育為教學主軸的建築學系-- -加以實現。經過許多老師的共同討論,保留既有特色課程並 ... 於 www.arch.usc.edu.tw -

#93.金門大學|建築學系|廖享澄|Part 1 - YouTube

建議可直接到官網觀看,講座摘要讓你更快了解科系!https://ioh.tw/talks/金門 大學建築系 - ... 於 www.youtube.com -

#94.建築科出路好嗎?建築系學什麼?3分鐘瞭解建築學類

在大學教育的學習密度上自然也較一般學科要高出許多,養成期也較長,多數的專業建築學系都需要唸五年才能完成建築學士學位。 於 www.myroad.com.tw -

#95.建築這條路 - TAUTU - 痞客邦

如果你要考美國或是日本建築師也一樣要背那個國家的建築法規還有一些建築師知識。 台灣建築系最好的學校是,國立成功大學建築系(簡稱成大),位於台南縣 ... 於 jr002.pixnet.net -

#96.目標與特色 - 國立金門大學建築學系

每年並持續有學、碩士班學生申請至成功大學、東海大學、淡江大學、四川大學、南京大學、華僑大學、吉林大學、長安大學等校進行一學期至一學年的交換生學習。 學期間,本系 ... 於 arch.nqu.edu.tw -

#97.高苑科技大學建築系

類別 公告主題 公告類別 公告日期 閱讀 普通 恭賀!!! 本系畢業生高中111年建築師 助理 2022/2/24 349 急件 恭賀~~畢業生高中110年建築師 系主任 2022/2/24 633 普通 2021 畢業設計邀請業師蒞臨評圖 展覽 2021/1/22 146 於 www.arch.kyu.edu.tw