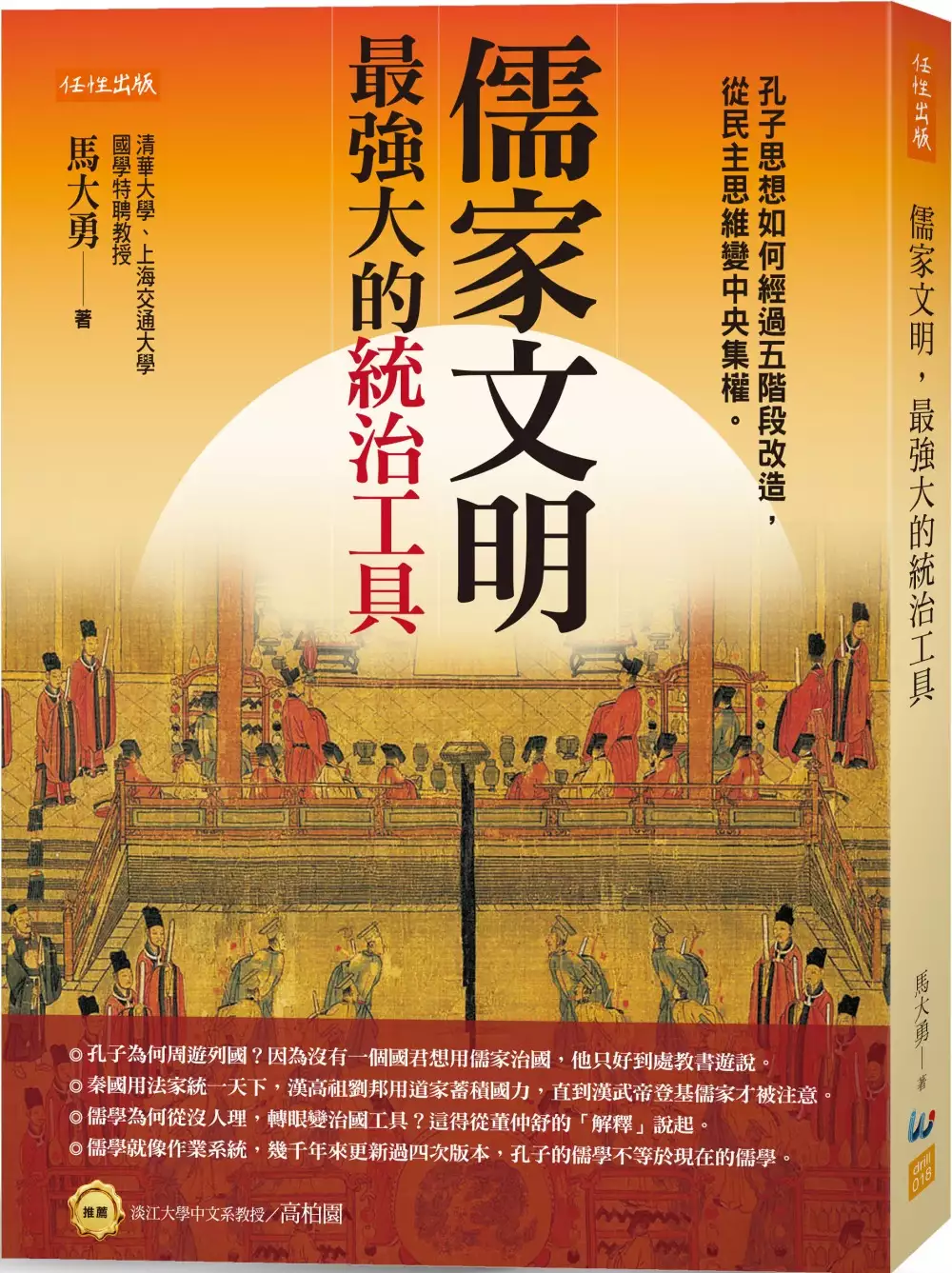

現代主義建築特色的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馬大勇寫的 儒家文明,最強大的統治工具:孔子思想如何經過五階段改造,從民主思維變中央集權。 和嚴紀華的 探究跨語際的文本分析:文藝理論與作品解讀都 可以從中找到所需的評價。

另外網站31227後現代建築也說明:60年代末期,經歷了30年的國際主義壟斷建築,產品和平面設計的時期,世界建築日趨相同,地方特色,民族特色逐漸消退,建築和城市面貌日漸呆板,單調,加上勒‧柯布西耶的 ...

這兩本書分別來自任性出版 和秀威資訊所出版 。

東海大學 社會學系 許甘霖所指導 林淳華的 東勢的創新小農:高接梨社區的社會誌 (2021),提出現代主義建築特色關鍵因素是什麼,來自於高接梨、小農經濟、地方社會、草根創新、客家。

而第二篇論文國立嘉義大學 應用歷史學系研究所 吳建昇所指導 呂彥儀的 武士道對臺灣的影響-以柔道家陳戊寅為例 (2021),提出因為有 武士道、柔道、大日本武德會、陳戊寅、和平館的重點而找出了 現代主義建築特色的解答。

最後網站4 外文書評Rething-Architecture則補充:依照C.Jencks以一個評論者對建築現象(已建成的建築作品與隱然而成的趨勢流派)所進行之風格語彙(Stylistic patterns)或者時代精神(zeitgeist)之分類。以下分作「現代主義( ...

儒家文明,最強大的統治工具:孔子思想如何經過五階段改造,從民主思維變中央集權。

為了解決現代主義建築特色 的問題,作者馬大勇 這樣論述:

◎孔子為何周遊列國?因為沒有一個國君想用儒家治國,他只好到處教書遊說。 ◎秦國用法家統一天下,漢高祖劉邦用道家蓄積國力,直到漢武帝登基,儒家才被注意。 ◎儒學為何從沒人理,轉眼變治國工具?這得從董仲舒的「解釋」說起。 ◎儒學就像作業系統,幾千年來更新過四次版本,孔子的儒學不等於現在的儒學。 作者馬大勇,清華大學、上海交通大學國學特聘教授。 曾被推舉為最受歡迎的中文教授。 在本書中,他將儒家文明分為五個時期: 孔子奠基期、孟子成熟期、兩漢經學期、宋代理學期和明代心學期。 解析儒家思維是如何像電腦作業系統一樣,歷經四次的版本更新,

從原本的中庸之道、民為貴、君為輕的民主思想, 一步步變成君權神授,天人感應, 成為各朝代帝王穩固皇權的最佳推手。 就此儒學變成帝王學,開啟了千年以來人民為皇權奴隸的中央集權體制。 ◎孔子的儒學,是教你如何當君子 《論語》中,仁字出現了104次,禮字出現74次, 孔子的重要理念「中庸之道」,更成為宋元以後科舉考試的必讀書。 這個具有人道主義的思維,為何不被當時的統治者如春秋諸侯或秦國採納? 因為亂世中,做君子的好處太少,當小人能得到的利益比較多。 ◎孟子是民主思想的啟蒙者,但被後代皇帝刪掉了 孟子思想的最大亮點就是「民為貴,社稷次之,君為

輕」, 這套民主思維後來為何會消失? 因為明太祖朱元璋看到「君為輕」三個字,就把《孟子》一書狠狠摔地上, 刪節版《孟子》就此誕生,往後一百年,學生學到的孔孟儒學知識都是不完整的。 ◎因為董仲舒的「特殊解釋」,從此百家遭罷黜,皇帝獨尊儒術 秦國用法家思想滅六國一統天下,漢高祖劉邦用道家治國,修生養息, 兩大皇權都對儒家思維沒興趣,直到漢武帝劉徹時期, 董仲舒為了拍皇帝馬屁,重新解釋,儒術從此轉化帝王術。 他口中的儒教,跟孔孟闡述的儒學,哪裡不一樣?差在造神。 ◎宋元明清重新詮釋儒學,想當官者必讀四書 宋、元之後,孔子的《中庸》又重新被提起,

因為它教你用大學之道維持國家秩序。 儒學家朱熹更讓《四書集注》成為為官者的必讀聖書。 至於為什麼是宋朝與明朝,跳過了大唐盛世? 因為東漢黨錮之禍殺害許多知識分子,儒家文化走向低谷; 南北朝興盛佛教;至於唐朝則儒、釋、道並重。 直到韓愈寫的《原道》為儒家文明打下基礎,在宋代發揚光大。 打天下靠武力,龍椅要坐穩就靠統治, 儒家思想如何經過五階段改造,從民主思維變中央集權, 而且延續千年「至今」不墜。 本書特色 儒學為何從沒人理,轉眼變治國工具?這得從董仲舒的「解釋」說起。 孔子的儒學,如何經過五階段改造,從民主思維變中央集權。 名人推薦

淡江大學中文系教授/高柏園

現代主義建築特色進入發燒排行的影片

荃灣新市鎮是香港九個新市鎮之一,亦是唯一一個位於都會區(香港市區)內及港九市區重建局管轄的新界新市鎮。新市鎮的範圍包括整個荃灣區及葵青區,包括荃灣、葵涌、青衣島、馬灣及陰澳。總發展面積約32.85公頃,是香港面積第二大的新市鎮,僅次於沙田新市鎮。1961年,港府正式刊憲,發展香港首個新市鎮——荃灣新市鎮,標誌著港府正式開始大舉發展新界,揭開香港城市發展的新里程。2011年,荃灣新市鎮慶祝成立50週年金禧紀念,於9月16日在藍巴勒海峽舉行由圓玄學院贊助的「圓玄金禧煙火耀荃城」。由於開發較早,荃灣沒有固定的「市中心」地帶,這是由於荃灣和葵涌受山勢阻隔、青衣島與新界又被藍巴勒海峽分隔,加上後來分為兩個區,故荃灣新市鎮發展規劃分爲三個核心:荃灣、葵涌和青衣,三者當中尤以荃灣的面積最大及最多人口,所以,荃灣被視為荃灣新市鎮的核心地區。現時荃灣市最多人的地區,在象鼻山路以南,青荃路以北,海興路以東,德士古道以西,官方名稱爲「荃灣中區」,東西行主幹道包括青山公路(荃灣段)、沙咀道、楊屋道,南北行主幹道包括德士古道、關門口街、眾安街、大河道、大涌道,其他主要街道包括川龍街、荃灣街市街、海壩街、兆和街。區內有街市:荃灣街市和楊屋道街市等。區內有多個地鋪食肆群落,例如路德圍、沙咀道、三坡坊、四坡坊和大壩街等。區內亦有多個商業圈,包括港鐵荃灣站一帶的商業圈,位於港鐵荃灣站附近及沿大河道和青山公路荃灣段一帶,附近有多個購物商場,例如南豐中心、荃豐中心商場、荃錦中心商場、綠楊坊、富華中心、新領域廣場和愉景新城商場;港鐵荃灣西站一帶的商業圈,位於港鐵荃灣西站附近及沿楊屋道一帶,附近亦有多個購物商場。荃灣的公共設施大多於市中心內,例如荃灣政府合署、荃灣公共圖書館、荃灣裁判法院、荃灣大會堂和仁濟醫院等。區內有兩大港鐵站,包括荃灣綫的總站荃灣站,以及西鐵綫的荃灣西站。而區內更設有兩個大型行人天橋系統,分別設於港鐵荃灣站附近一帶以及港鐵荃灣西站附近一帶,大河道和青山公路(荃灣段)的行人天橋系統已於2013年第三季落成開放,將荃灣現有的兩大行人天橋系統接駁來,形成一個大型的行人天橋網絡,成爲全港最長的行人天橋系統。

工業發展加上人口急增,用水問題急需解決,港府遂於1952-1955 年興建大欖涌水塘,並連接城門水塘至港島供水網,大欖村和關屋第村合共33 戶,又受遷村之苦。但今非昔比,荃灣己成現代化都市,村民可遷入荃灣市區,「棄農上樓」。這是香港政府首次破天荒以住宅單位換取農地,請來著名建築師,設計有圍村特色的「大屋圍」,圍內有住宅、商鋪、學校和廟宇,自給自足。建築物呈U 字型,曾為臨海地段,樓高三層,下鋪上居,為典型國際風格,簡約實用,但樓頂建有一中國風格的飛簷塔,保留地方特色,與當時中國留行的社會主義中國建築風格相似。石碧新村又稱石壁遷置村,是一條位於荃灣楊屋道與聯仁街交界的雜姓客家原居民鄉村,亦是香港少數分布於大廈中的「城中村」。石碧新村有近600年歷史,搬遷至荃灣新市鎮前原位於大嶼山石壁山谷,谷中有數條村落,統稱「石碧鄉」,當中以石碧大村規模最大。村內共有9姓,又以祖籍江西的徐姓人家為主。1960年,香港政府以興建石壁水塘為由,將石壁山谷內約200名村民遷移至荃灣新市鎮中政府為村民興建的6幢唐樓中,石碧鄉則隨即拆卸,原址永久淹沒於水塘中。

福來邨位於香港新界荃灣青山公路-荃灣段旁,部分土地為填海所得;為當時香港屋宇建設委員會興建的十個廉租屋邨之一。福來邨最後一座於1967年峻工,共有9座,興建時分了2期,分別是第一期的永寧樓、永興樓、永嘉樓、永康樓和第二期的永昌樓、永定樓、永泰樓、永樂樓、永隆樓。高16層的4座升降機只會到達15樓,16樓的居民要先乘升降機到15樓再步行到16樓。其中永隆樓以預製混凝土方式興建。

東勢的創新小農:高接梨社區的社會誌

為了解決現代主義建築特色 的問題,作者林淳華 這樣論述:

關於小農的研究文獻中,缺乏創新能力似乎是小農的普遍特徵,但我們觀察到在東勢高接梨發展成重要經濟作物的過程中,具有創意的梨農開發的特用農具,是該產業興起、茁壯的重要條件。本文嘗試回答小農在高接梨的農具創新中所扮演的角色、創新的社會脈絡,以及這些創新與農業勞動力的交互作用。 本文發現:共同祭祀、崇尚讀書和勤儉原則等客家文化特色,以及隨著戰後工業化而興起的商業活動,都為小農的創新提供有利的條件。各種農具的開發不僅是解決了擴大生產規模和提升水果品質等經濟問題,同時是為了解決家庭關係、改善勞動條件等生活品質的問題。 此外,新農具的出現也對農業勞動力造成衝擊,而勞動力的改變也刺激農具

的創新:安全接刀發明之後,女工取代嫁接師傅;沾蠟機出現後,使得農業勞動可在夜間居家進行,進而形成以親屬網絡為基礎的勞動組織;套袋和噴槍的出現,則使得高齡人口重新納入農業勞動。 本文提出,東勢高接梨的創新受惠於三個歷史偶然性。第一個是1977年的戒嚴時期氛圍造就任務取向的果農研究班,該研究班的運作形式契合技術創新的重要條件;第二個是1980年代工廠外移,留鄉女工轉為梨園女工而成為產業因農具創新進入擴張期亟需的重要勞動力;第三個是本世紀初大量婚姻移民進入梨園工作,填補了本地農村女子外移都市所留下的農業勞動力缺口。這三個歷史偶然性,形塑了小農創新的特殊樣態。

探究跨語際的文本分析:文藝理論與作品解讀

為了解決現代主義建築特色 的問題,作者嚴紀華 這樣論述:

在一個眾聲喧嘩的激情年代,無論是孤獨的閱讀人、焦慮的創作者、或是憎恨的批評學派,面對圖像不假辭色地與文字對壘,包括由而不知、述而不作的立言,或中心瓦解、傳統崩離的辯證,譜清音也好,奏輓歌也罷;書寫文化正進行整頓,重領風騷。針對著文學作品提供的多層次想像,以及文學術語意義與文學現象研究的變遷流轉,本書是將中西文藝理論與批評,作品與讀解,應用與教學連結起來,尋求理論與書寫的交流與詮釋,開展與理解。是借鑑,也是探索;是沉浸,也是抽離;是發散,也是連鎖;是美學,也是樂學。…… 本書特色 ★ 從榮格的精神分析到羅蘭巴特的符號學,再到劉勰《文心雕龍》的六觀法,作者嚴紀華在此

書中藉由西方文論與中國文學的碰撞,試圖探究跨語際的文本分析。 ★ 通過傳統文論與當代文論的回應和聯繫,將有助於延展文學理論與批評的視界,引領我們涵泳於「奇文共欣賞,疑義相與析」的閱讀樂趣與批評啟發。

武士道對臺灣的影響-以柔道家陳戊寅為例

為了解決現代主義建築特色 的問題,作者呂彥儀 這樣論述:

「武士道」,源於日本的傳統武家文化,自武家當政成立幕府以後,武士地位大幅上升,完全足以影響社會的脈絡動向。隨著歷史的演進,武士被賦予的意涵逐漸變得明確而清楚,由原先的暴力武裝份子逐漸轉型為四民之首的社會頂流,在這個轉型過程中,武士們所吸收、內化的精神規範,則稱之為「武士道」,然武士道曾因為幕末動盪武士階層瓦解而有所消失,卻又因為教育敕諭的頒布、大日本武德會的成立、日本軍國主義向外擴張等諸多因素,使得武士道再度浮上檯面,成為一種精神號召及國民意識形態。柔道的前身為柔術,自古便為武士戰鬥必備的技能之一,經過長時間的洗禮,柔術中自然帶有武士道精神的成分。經歷了幕末的動亂與變革後,柔術如同崩解的武士

階層一般成為了風中殘燭,在西方風氣盛行的明治維新中,傳統日本武術不再受到重視,柔道之父嘉納治五郎,在武術凋零之際,集合各家柔術之大成,並導入倫理、禮儀等教育規範,創立「柔道」和「講道館」默默耕耘,直到教育敕諭的頒布以及甲午戰爭的勝利後,尚武之風強盛,傳統武術才重新受到重視,柔道也乘著這股氣勢,在警視廳武術大賽中表現亮眼,一躍為武術主流,隨後在大日本武德會的擴張向海外扎根,武士道精神傳承到臺灣的機緣也因此而出現。為了配合日本的擴張,武術教育被納入臺灣教育界的一環,為了配合國家總動員,武士道精神正式傳承到了臺灣。也因此造就了一代柔道大師陳戊寅的誕生,本文目的希望將武士階層動盪的影響及武士道精神的流

變釐清,並進一步探討柔道在日本的崛起,以及大日本武德會成立的宗旨和規模,再從中探討柔道如何配合著大日本武德會的宣揚進一步茁壯,並輾轉進入臺灣的教育體系成為必修課程,將日本的武士道精神和技藝一同傳承至臺灣,最後則由柔道家陳戊寅為例應證武士道是否真正轉化為臺灣的一種精神。

現代主義建築特色的網路口碑排行榜

-

#1.現代主義建築 - 建築材料- 痞客邦

現代主義建築 -中文百科在線www.zwbk.org/zh-tw/Lemma_Show/142245.aspx 現代主義建築現代主義建築是指二十世紀中葉,在西方建築界居主導地位的一種 ... 於 leather05081024.pixnet.net -

#2.后现代主义建筑的特征及对现代建筑设计的影响 - 电子商务论文

后现代主义的建筑特征是利用装饰品的象征性或装饰性,提高后现代主义建筑中的意境美,改善后现代主义建筑的周边环境与发展氛围,提高建筑的意境美感。现代主义的建筑风格 ... 於 lunwen.nangxue.com -

#3.31227後現代建築

60年代末期,經歷了30年的國際主義壟斷建築,產品和平面設計的時期,世界建築日趨相同,地方特色,民族特色逐漸消退,建築和城市面貌日漸呆板,單調,加上勒‧柯布西耶的 ... 於 203.72.64.251 -

#4.4 外文書評Rething-Architecture

依照C.Jencks以一個評論者對建築現象(已建成的建築作品與隱然而成的趨勢流派)所進行之風格語彙(Stylistic patterns)或者時代精神(zeitgeist)之分類。以下分作「現代主義( ... 於 www.cyut.edu.tw -

#5.现代主义建筑的10大标志性建筑 - 知乎专栏

现代主义建筑 的10大标志性建筑 · 1)流水别墅(Frank Lloyd Wright,美国宾夕法尼亚州Mill Run,1935) · 2)玻璃屋(Philip Johnson,新迦南,康涅狄格州, ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#6.第一章、緒論

街頭的建築,每一棟. 都有自己的特色,但是當它們組成一座都市時,這座都市變的. 混亂和多元,這相當符合後現代裡強調個體發揮的想法。 在這個後現代的多元文化裡, ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#7.PowerPoint 簡報 - 開南大學雲端媒體分享平台

可被二些建築師質疑缺乏地方特色的思考,對現代主義的反省導. 經濟地域及文化地域都可以依此~)類。 有時候, 兩種不同類型. 致了當時部分鐘築轉向地域之思考. 於 ocw.knu.edu.tw -

#8.浅谈12个现代主义建筑风格

现代主义建筑 取材于乌托邦设想、思维创新和对人类居住、工作和互动方式的大胆想象,可说是建筑史上最乐天的风格流派。 於 www.archdaily.cn -

#9.包浩斯建築巡禮

一次大戰後,世界格局煥然一新,德國現代主義建築巨匠Walter Gropius認為 ... 結構的玻璃幕牆,以及白色外牆上奪目的現代字型,是校舍兩大建築特色。 於 discovery.cathaypacific.com -

#10.古蹟欣賞-台灣的近代建築(Tony的自然人文旅記第0513篇)

1920年代以後,西方現代主義建築思潮興起,這股潮流亦被引進台灣,至1930年代末期,成為建築主流,取代了樣式建築。巴洛克的建築風格,由於過於注重華麗的 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#11.二十世紀中葉現代家居設計:時尚魅力永存 - Sotheby's

二十世紀中葉現代主義風格有如建築界的搖滾樂,一如著名音樂唱作人尼爾·楊(Neil Young)的名言所說:精神不滅,永垂不朽。此風格始於三十年代後期, ... 於 www.sothebys.com -

#12.極簡主義建築之型態研究與美學表現 - SHOP2000

2.1現代極簡主義設計:建築風格演化 3 三、研究方法 1. 6 四、研究目的 10 五、研究貢獻 12 六、結論 13. 摘要. 極簡主義( Minimalism )主要描述抽象的、幾何的繪畫 ... 於 www.shop2000.com.tw -

#13.【建筑风格及流派】之现代主义建筑 - 古建家园

现代主义建筑 的代表人物提倡新的建筑美学原则。其中包括表现手法和建造手段的统一;建筑形体和内部功能的配合;建筑形象的逻辑性;灵活均衡的非对称构图 ... 於 m.gujianchina.cn -

#14.【典藏|BOOKS】王大閎VS「現代主義」建築在臺萌芽

【典藏BOOK建築專題】從三位傳奇建築師與他的作品,重溫現代建築主義的那段 ... 台南林百貨、高雄的吉井百貨則表現出成熟的裝飾藝術(ArtDeco)風格。 於 artouch.com -

#15.新現代主義建築 - 中文百科知識

新現代主義的建築目前正方興未艾,並且已經在平面設計上出現了影響,其特點之一就是出現了新包浩斯風格:工整、功能性強,講究傳達功能,冷漠。但是,與包浩斯的強烈社會 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#16.視像:現代建築

1.3 香港現代建築的特色和其發展原因. • 練習:現代建築賞析. • 這是影片「建築學的現代主義」的補充教師筆記。 視覺藝術. 視覺藝術評賞與情境. • 形體知識. 於 minisite.proj.hkedcity.net -

#17.后现代建筑- 快懂百科

后现代建筑”是指现代以后的各流派的建筑总称。所以包含了多种风格的建筑。对于什么是后现代主义,什么是后现代主义建筑的主要特征,人们并无一致的理解。美国建筑师斯 ... 於 www.baike.com -

#18.张永和:现代主义建筑一开始为什么是白盒子?怎么不是其他 ...

后面作者还写到:现代建筑当然还是倾向于比较昂贵的,虽然看上去是机器造的,而且表现出了新的技术特色,但是现代住宅几乎永远是用手造的,可看上去还需要拥有计算机时代的 ... 於 www.archcollege.com -

#19.後現代主義建築的六種類型或特徵 - Google Sites

室內設計方面直接沿用後現代建築風格出現“隱喻”、“裝飾”和“文脈”等手法,在形式上突破現代主義單一標準的風格,更多地表現了地域文化、習俗,引向多元化風格。 於 sites.google.com -

#20.当代主要建筑思潮与流派 - 基建处

现代主义建筑 思潮本身包括多种流派,各家的侧重点并不一致,创作各有特色。但从20年代格罗皮乌斯,勒·柯布西耶等人发表的言论和作品中可见以下一些 ... 於 jjc.hnhgzy.com -

#21.*後現代主義建築風格*@諸緣來去何增減?笑擁斜陽照 ...

現代主義建築 是指一種簡約、沒有裝飾的建築風格。雖然這種風格的構想形成於20世紀初期,並有很多的建築師、建築教育家及其作品有大量的推廣,但是很少 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#22.現代主義建築五大特色– 現代主義vs 後現代主義 - Uniquefass

公屋清拆|熱帶現代主義風格漁光村將重建團體手繪建築圖留紀錄. 建築樓高10樓。 建築特色1是近現代主義風格和新古典主義風格結合較成功的一幢建築。2 ... 於 www.grupro.co -

#23.貝聿銘:一個世紀的現代主義建築大師 - 鯤鵬會

此外,他作品決斷策略時的機鋒智慧顯現,不僅風格與姿態鮮明清晰,甚至挑戰各種觀念與技術極限,語不驚人誓不休的話語強度,以及掀起媒體輿論關注的能力, ... 於 qpa.tw -

#24.【捷運圓山站】台灣現代主義建築大師咖啡館「王大閎書軒DH ...

不經意的在台北市立美術館旁發現這家隱身於樹林中的咖啡館,簡潔俐落的玻璃屋具現化主義的建築風格,鬧中取靜的環境,... 於 alicialovess.com -

#25.現代主義建築20講| 誠品線上

現代主義建築 20講:,20世紀初期,革命和改革是當時整個社會發展方向的主線, ... 對這20個經典建築的講解,作為對理解當代建築特色,以及判斷未來建築發展的借鑒。 於 www.eslite.com -

#26.20130430藝術批評與寫作W10–2(報告) 佳嬴

籠統的劃分,可以說40年代到60年代是現代主義建築、國際主義風格壟斷的 ... 詹克斯在其著作中強調建築中的現代運動的複數性質-贊成多元主義而反對嚴格的現代主義。 於 nknu.pbworks.com -

#27.后现代主义建筑 - 齐家网

1.强调传统和历史主义现在我们可以说对传统有许多不同理解,也就导致了后现代主义建筑师的不同风格,这里所说的传统,不仅仅是指传统建筑的基本特征,还包括经过抽象和个人 ... 於 www.jia.com -

#28.一、現代建築之死

詹克斯(Charles Jencks) 是第一個在建築評論上使用『後現代主義』一詞的評論家, ... 後現代主義建築」進行評論,將「後現代建築」的特徵及風格做詳盡的調查與寫作。 於 www.ad.ntust.edu.tw -

#29.浅述现代主义建筑的论点与特性 - CORE

因工业化革命造就了建筑师在设计上新的里程碑, 使用新材. 料、新工法制造出许多令人惊艳的作品; 在建筑论点上也让建筑. 界在艺术风格上及建筑设计理论方面, 获得很大的进步 ... 於 core.ac.uk -

#30.指定議題之名詞解釋-後現代主義建築(依派別寫兩則)

後現代主義這個詞彙,各個理論家有自己不同的理解,有些認為僅僅指某種設計風格,有些認為是現代主義之後整個時代的名稱。美國建築師斯特恩提出後現代 ... 於 m10033020.pixnet.net -

#31.現代主義與後現代主義 - voice - 痞客邦

爾後,在世界各地的城市中,新建的商業建築、工業建築、文教建築和大規模建造的住宅幾乎都擺脫了傳統風格的羈絆,並且具有顯著的現代主義建築的特徵。 於 szuhuar.pixnet.net -

#32.建筑風格及流派之現代主義建筑 - 設計之家- 设计之家

現代主義建筑 是指二十世紀中葉,在西方建筑界居主導地位的一種建筑思想。 這種建筑的代表人物主張:建筑師要擺脫傳統建筑形式的束縛,大膽創造適應于 ... 於 big5.sj33.cn -

#33.技術與現代主義建築思想| FAM

既然現代主義建築是按照「放之四海而皆準「理性原則進行設計的,按照技術理性、規則、程式,使用工業材料和工程架構來實施的,其功能是為普遍化的理性人 ... 於 forgemind.net -

#34.西方建築風格- MIAO LIAO - Prezi

在1960年代末期,一批青年建築家試圖改變當時的國際主義建築面貌,引發了一場建築界的大革命,雖然繼續使用現代主義的建材及技術,但卻生出後現代主義建築的風格。 於 prezi.com -

#35.現代主義建築 - Wikiwand

維基百科,自由的百科全書 ... 現代主義建築(英語:Modern Architecture)是指一種簡約、沒有裝飾的建築風格,曾經成為主導20世紀的一種建築風格。 不過後來因為設計被認為 ... 於 www.wikiwand.com -

#36.藝術設計史上不朽的精神, 影響後世深遠的「包浩斯」百年紀念

包浩斯三字意指「蓋房子」,包浩斯學校創辦人瓦爾特· 格羅佩斯為現代主義的建築師,因此衍生出了許多沿用至今的現代風格。比如最首要的「少即是多」便 ... 於 flipermag.com -

#37.Postmodernism - 後現代主義 - 雙語詞彙- 國家教育研究院

名詞解釋: 後現代主義是二十世紀下半葉的重要思潮,表現在建築、音樂、繪畫、文學和 ... 配置、各種建築單元的結構,毋須完全以居住便利為原則,也不必有單一的風格。 於 terms.naer.edu.tw -

#38.「粗獷主義」早該有新的定義,它是一種區域融合性的、反抗性的

修辭特質通常涉及對建築工人的頌揚,例如著名的石錘修琢法,將細緻的混凝土柱條敲除,便成為Paul Rudolph的特色標誌。同樣地,Le Corbusier也經常將缺乏 ... 於 www.thenewslens.com -

#39.從後現代主義發現台灣建築的主體性設計研究第6期

論述之中擁有一處展現台灣建築特色的舞台。 關鍵詞:文化殖民、後現代主義、主體性、建築論述. 導論. 本文旨在針對台灣建築西元1895 年以來. 的接受西化的歷程當中, ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#40.#現代主義建築 - Explore | Facebook

停車場的內部設計和實用功能當然很重要,但大家又會否留意停車場建築也可以成為城市的特色之一? 為配合西九龍走廊計劃,早於2021年1月1日關閉並開始清拆的油麻地停車場 ... 於 www.facebook.com -

#41.现代主义建筑特点你知道吗?

建筑 是我们人类生活和发展不可或缺的一部分,每一个时期的建筑都有一些自身的特点,只有不断学习,掌握好一些有特点的建筑才能更好的做好建筑设计。 於 www.shejiqun.com -

#42.遗忘还是保护?17座后现代主义作品入选英国建筑保护名录 - 有方

但后现代建筑师们依然以其戏谑、讽刺的黑色幽默手法勇敢地表达着他们内心乌托邦式的城市愿景。虽然后现代主义盛行的时间不长,并因其仅仅流于表面的风格化 ... 於 www.archiposition.com -

#43.【建築】什麽是後現代主義建築?非常大概的概論後 ... - YouTube

今天帶來後 現代主義建築 十分十分簡短的概論!希望大家喜歡! ... 非常大概的概論後 現代主義 | Anarchitect | What is Postmodernism Architecture? 於 www.youtube.com -

#44.【學建築】亞洲建築之父:巴瓦與他的閒適景致 - 居心誌

繼承現代主義精神的斯里蘭卡建築家傑弗里.巴瓦(Geoffrey Bawa ... 年輕時的巴瓦追隨現代主義風格,希冀能將新穎的建築思潮引進家鄉斯里蘭卡。 於 www.kindomliving.com.tw -

#45.當「現代」已成往事:景觀設計也有現代主義嗎? - 眼底城事

同一年舉辦的《現代建築:國際展覽》(Modern Architecture: An Internationl Exhibition),配合展覽出版的《國際風格》(International Style)書中, ... 於 eyesonplace.net -

#46.走於時代思維最前端,現代建築之父Le Corbusier

現在讓我們來回顧這位啟迪安藤忠雄的大師,其開創現代建築最精彩絕倫的 ... La Roche et Jeanneret)時,屋主La Roche要求兼具功能主義風格與華麗的 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#47.現代主義建築- 維基百科,自由的百科全書 - Wikipedia

現代主義建築 (英語:Modern Architecture)是指一種簡約、沒有裝飾的建築風格,曾經成為主導20世紀的一種建築風格。 ... 不過後來因為設計被認為過於單調,使風格開始出現 ... 於 zh.wikipedia.org -

#48.靈感國度——現代主義建築在香港 - 頭條日報

有別於1906年富愛德華風格的上環街市(今西港城),上世紀三十年代末先後落成的灣仔街市、中環街市,都是以現代主義風格為主。所謂現代主義風格,簡單說, ... 於 hd.stheadline.com -

#49.漫談香港現代主義建築 - HK ARTION

現代主義建築 早於二十世紀初期出現,著名的艾菲爾鐵塔便是早期現代主義建築的代表。雖則現代主義在戰前難與當時極流行的裝飾藝術媲美,但它在歐洲建築風格 ... 於 hkartion.com -

#50.現代主義建築的英文怎麼說 - TerryL

對許多現代主義建築糟糕的模仿的疏忽的幻滅導致從過去到現在的多種風格和思想。 Modernism landscape architecture has borrowed many principles and inspirations from ... 於 terryl.in -

#51.47. 「國際主義」建築風格是在哪一個城市發展出來? (A ...

『國際風格』(International Style)現代主義建築源於德國Bauhaus學派。1938年建築大師Ludwig Mies van der Rohe自德國移民到芝加哥,在Illinois Institute of ... 於 yamol.tw -

#52.【新生活二手書店_藝術設計Hba】《現代主義建築20講 ... - 蝦皮

【新生活二手書店_藝術設計Hba】《現代主義建築20講(插圖珍藏本)》簡體│吳煥加、劉先覺│上海社會科學院出版社. 內容介紹本書收錄了現代主義建築研究專家執筆撰寫的20 ... 於 shopee.tw -

#53.現代主義建築特色 - 雅瑪黃頁網

主要為承攬公共工程規劃設計監造,包括學校和各級機關的新建,整修,景觀...等類型案件,. 設計類型:各類廠房、辦公室、宿舍、集合住宅、別墅等。 於 www.yamab2b.com -

#54.36張圖讀懂現代主義建築 - 壹讀

同時作為一個東方文化的愛好者,他從東方文化中汲取了「道法自然」的思想,並通過一系列住宅的設計,自立門戶開創了「草原學派」的建築風格。代表作包括 ... 於 read01.com -

#55.當代建築理論之研究

後現代建築之風範主義趨勢,建築學刊,第7期,74年4月。 ... 因此第一次世界大戰前後所出現的各種藝術與建築學派,如未來主義、純粹主義、風格派及包浩斯的諸代表人物 ... 於 www.arch.net.tw -

#56.現代主義建築風格是什麼引領建築風潮! - 愛我窩

成為了現代主義風格建築“以人為本”要素的體現。 現代主義建築的代表人物提倡新的建築美學原則。 其中包括表現手法和建造手段的統一;建築形體和 ... 於 www.imynest.com -

#57.現代主義設計 - 華人百科

現代主義 設計是從建築設計發展起來的,20 世紀20 年代前後,歐洲一批先進的設計家、建築家形成一個強力集團,推動所謂的新增築運動,這場運動的內容非常龐雜, ... 於 www.itsfun.com.tw -

#58.後現代| JIBAO - 洞悉教材的趨勢 - 吉寶知識系統

解構主義建築屬於後現代的建築思潮,它的特點是把整體破碎化(解構)。主要是對外觀的處理,將建築元素之間變形與移位,譬如樓層和牆壁,或者結構和外 ... 於 jibaoviewer.com -

#59.12個建築讀懂現代主義建築風格 - 人人焦點

現代主義建築 取材於烏托邦設想、思維創新和對人類居住、工作和互動方式的大膽想像,可說是建築史上最樂天的風格流派。儘管自現代主義思潮興起以來世界 ... 於 ppfocus.com -

#60.時代的容顏——台灣建築八十年

從民國元年到民國八十年,台灣建築風格的變化,大抵可分成七個階段——日據時代的樣式建築、折衷主義建築;抗戰期間的冠帽式建築;光復後則有現代主義初期、粗獷風格 ... 於 www.taiwanpanorama.com.tw -

#61.建築|現代主義建築最後大師貝聿銘: 讓光線來作設計。

他的傳記作者坎內爾則說,「比起同時代的現代主義建築師,他的作品對普通人最友好,沒有高高在上的距離感。他花了畢生的精力,讓現代建築風格走近大眾 ... 於 oopswu.com -

#62.現代風房子設計點子、靈感& 圖片l homify

現代 風的建築是新時代的產物,因此常見的建材為新興工業的產物,例如玻璃、鋼鐵、鈦金屬等材料。由於現代風格強調建材的原始質感,因此通常不會有太多的裝飾,這樣一來, ... 於 www.homify.tw -

#63.現代主義後的建築立面脈絡!《建築的面龐》梳理200位 ...

建築 的面龐/立面是目視的第一印象,是複雜構築下統合的結果,更是設計者無聲卻有力的表達。建築研究教學與實做者徐純一爬梳現代主義以降的發展脈絡, ... 於 www.wowlavie.com -

#64.台灣近代建築的幾個關鍵時刻(轉載)

就你所知,台灣現代主義建築的發展有那些較具體的影響力量? ... 的作品鼓舞了台灣現代建築的發展,而貝聿銘的作品則對早期的台灣現代建築風格的塑造 ... 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#65.現代主義建築_百度百科

現代主義建築 是指二十世紀中葉,在西方建築界居主導地位的一種建築思想。這種建築的代表人物主張:建築師要擺脱傳統建築形式的束縛,大膽創造適應於工業化社會的條件、 ... 於 baike.baidu.hk -

#66.前川國男與日本的現代主義建築

代主義建築(Modernism Architecture). 風格詮釋得淋漓盡致的音樂殿堂,. 其設計者,正是本文將要討論的主人. 公——二十世紀日本現代建築的先驅. 於 hirosaki.repo.nii.ac.jp -

#67.现代主义建筑四大建筑师及其代表作 - 天策设计

战后20年代,西欧年青一代建筑师形成了比较系统而彻底的建筑改革主张。新主张的共同特点是:①设计以功能为出发点;②发挥新型建筑材料和建筑结构的 ... 於 tiacd.com -

#68.美學筆記:認識「現代主義」與「後現代主義」! - 美學過生活

現代主義 (Modernism)從文化的歷史角度來說,是1914年前的幾十年中興起的新藝術與文學風格,是藝術家為了反抗19世紀末期的敘事成規,轉而用一種他們 ... 於 sono1215.pixnet.net -

#69.第九章後現代校園建築 - 政治大學

現代主義建築 的反省、批判與挑戰,也使校園建築的發展,受後現代主義之風的影. 響,在建築造形和空間形式上有所突破和轉變,也更具特色與美學風貌。 於 www3.nccu.edu.tw -

#70.現代主義建築20講(插圖珍藏本) - 博客來

書名:現代主義建築20講(插圖珍藏本),原文名稱:20 LECTURES ON MODERISM ARCHITECTURE,語言:簡體中文,ISBN:7806817123,頁數:295,出版社:上海社會科學院 ... 於 www.books.com.tw -

#71.【包浩斯一百】到德國來趟現代主義建築的Grand Tour!

這棟住宅也展現了柯比意非常重要的「新建築五點」特色,例如架空的一樓和連續的水平窗。 位於斯圖加特的Haus Le Corbusier 原先為住宅,後來成為博物館。 於 www.mottimes.com -

#72.巴西現代主義建築,不止Oscar Niemeyer - 福傳媒

但是,尼邁耶並不是唯一在巴西工作的現代主義建築師,巴西遍佈其他本土大師設計 ... 他在該計畫中的設計非常引人注目,充滿現代性且特色鮮明,由此奠定了他在建築界的 ... 於 forgemind.org -

#73.現代主義 - 溪湖老街

1953年,柯比意識到了建築的精神意義,建造了法國朗香教堂,被稱為後現代主義建築的第一個作品。 (三)『現代主義』建築的特色 1. 強調建築隨時代發展而變化,現代建築應該 ... 於 librarywork.taiwanschoolnet.org -

#74.【形而時間】蘇聯現代建築:太空科幻狂想曲 - 香港01

蘇聯特色的現代主義建築充滿科幻未來感的外形,散發出強烈烏托邦色彩。一些猶如太空科幻片中的宇宙基地般有着不規則、複合堆疊幾何結構,時至今日仍為 ... 於 stylenculture.hk01.com -

#75.到現代建築的插圖之旅

現代主義 不只是另一種建築風格。 這是一次設計演變,發生在1850年和1950年之間- 有人說它早於此開始。 這裡展示的照片展示了一系列建築- 表現主義,建構主義,包豪斯, ... 於 zhtw.eferrit.com -

#76.現代主義設計的特點?什麼是現代主義設計? - 每日頭條

現在房子的裝修風格是有很多的,現代主義設計更受人們的喜愛, ... 以柱支撐整個建築的結構特徵,幕牆架構的產生;③標準化的原則;④反裝飾主義 ... 於 kknews.cc -

#77.[藝術建築資訊] 加泰隆尼亞現代主義(Modernismo ... - 西班牙旅遊

加泰隆尼亞現代主義(Modernismo catalán / Catalan Modernisme) 是在十九世紀中至二 ... 我先從它的發源因素開始談這個我個人最喜歡的藝術建築風格。 於 lichingwang-barcelonaguide.blogspot.com -

#78.20世紀的建築主要風格之一─現代主義 ... - Udn 部落格

20世紀的建築主要風格之一──現代主義主要形式之一──以簡潔幾何造型,無裝飾,少即是多為特色的〔國際風格/International Style〕 國際 ... 於 blog.udn.com -

#79.設計史學

柯布(Le Corbusier)是二十世紀現代主義建築之中的建築大師,他的設計作品及設計哲學、設計思潮影響了後來無數的 ... 第一層次:直覺分析〝好〞與〝不好〞的作品特色. 於 teacher.yuntech.edu.tw -

#80.以後現代主義風格探討現今室內設計 - jevons談設計- 痞客邦

Venturi雖沒有明確提出後現代主義設計的法則,但他對“風格混亂,含義模糊,具有象徵性和隱喻性的建築風格” 表現出強烈的興趣,提出設計創造必須要 ... 於 jevons.pixnet.net -

#81.「蘇維埃現代主義1955-1991」社會主義建築|cacao 可口雜誌

二十世紀的現代主義建築,在世界各地開花結果,並融入當地的文化涵構,衍生出在地的現代主義風格,這現象同時呈現在蘇聯的各領地。上述展出的國家, ... 於 cacaomag.co -

#82.理性主義與浪漫主義建築

圖14-1 國際風格描述現代建築運動. CIAM:萌芽、發展和衰落. 現代運動當然沒有希區柯克現在認為的那樣寬容;它決心把自己強加於人。它的形式多種多樣並不重要。 於 www.epa.url.tw -

#83.賊弱隊:現代主義建築與後現代主義建築的設計觀念區別

現代主義建築 師在設計時首要原則是建築應該重視功能,並跟據實用功能的要求作出理性的設計,即「功能決定形式」。 後現代主義建築是指在現代主義之後所有 ... 於 medium.com -

#84.包浩斯建築(上):極簡風格的起源、建築人的聖殿 - 波波黛莉

現代主義建築 (Modern Architecture)是指一種簡約、沒有裝飾的建築風格,曾經成為主導20世紀的一種建築風格。--〈維基百科〉 從現代建築的起源, ... 於 www.popdaily.com.tw -

#85.政院中央大樓10大特色現代主義建築風 - 好房網News

政院中央辦公大樓日據時期完工,是當時台灣現代主義建築風格重要作品之一,主建築民國64年起,歷經三次大整修,保存狀況良好,目前是國定古蹟。 於 news.housefun.com.tw -

#86.現代主義建築20講插圖珍藏本 - 歡迎光臨!台北建築書店

現代主義建築 20講插圖珍藏本 20 lectures on modernism architecture. 編作者:吳煥加,劉先覺等著 出版者:上海社會科學院出版社 出版日期:2006 頁數:295 於 www.desinia.tw -

#87.現代主義建築(一種建築思想) - 中文百科全書

現代主義建築 是指二十世紀中葉,在西方建築界居主導地位的一種建築思想。這種建築的代表人物主張:建築師要擺脫傳統建築形式的束縛,大膽創造適應於工業化社會的條件、 ... 於 www.newton.com.tw -

#88.素樸與新意走讀台灣第一代現代建築

美援時期所流行的現代主義建築雖以極簡為本,但建築師仍會在少數細節費盡心思作修飾,展現出幾何線條變化的美感。 特點1:近在身邊,卻又難以察覺. 細細數算美援時代遺留 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#89.設計演變史| 1900-1950 鼓舞人心又創新的現代主義時代

雖然這個風格在本質上是屬於裝飾性的,但它強調個人主義和有機型式,為建築和裝飾帶來表現美感以及視覺力量。Alphonse Mucha等藝術家在這段時期所創作的 ... 於 www.shutterstock.com -

#90.[Google Doodle]現代主義建築大師Mies van der Rohe 126 ...

密斯樹立了一個現代主義的建築概念與藝術特色, 也影響了全世界, 他對他的學生說了這句"Less is more"經典名言, 這也對後世設計領域有著深遠的影響, ... 於 tw.yahoo.com -

#91.【消失中的現代主義建築】建築反映時代精神

建築 學者黎雋維(Charles)解釋:「 現代主義建築,是上世紀二十年代開始出現的建築風格,當時的建築師覺得建築不應是歷史風格,有強烈的反歷史意圖, ... 於 www.mpweekly.com -

#92.現代主義.pptx

馬蒂斯為代表的野獸派作品具有明顯的現代主義繪畫風格。 ... 動工業設計理論集團,由一群熱心設計教育的藝術家、建築師、設計師、企業家和政治家組成,在成立宣言中, ... 於 docs.google.com -

#93.作業五後現代建築分析— 台灣的後現代建築@ blog - 隨意窩

後現代主義建築在西方後現代思潮流行風靡之下,於1980年代很快的也傳到台灣。 ... 若就表象的風格而言,台灣的後現代建築可以初步的分為西方歷史主義趨向、校園涵構 ... 於 blog.xuite.net -

#94.梦想的力量和优雅的简约,巴西现代主义建筑过去和现在永恒的 ...

Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares的画像,通常被称为Oscar Niemeyer,他是来自于巴西里约热内卢的伟大建筑师,设计了20世纪一些最著名的现代主义建筑。 於 www.tacchini.it -

#95.現代主義建築 - 永樂國小大稻埕主題式網頁

工業革命後,建築物不再以華麗的裝飾取勝(如:仿巴洛克式),外觀簡潔,線條平直的現代主義式建築隨之興起。西元1920年代末期這股建築潮流由日本傳入臺灣。 現代主義式以平 ... 於 dadaochen.ylps.tp.edu.tw -

#96.后现代建筑| HiSoUR 文化艺术历史人文

欧洲的后现代主义尽管后现代主义最着名的是美国风格,但欧洲也出现了一些值得注意的例子。 1991年,罗伯特文丘里完成了伦敦国家美术馆的塞恩斯伯里翼,这座建筑既现代又与 ... 於 www.hisour.com -

#97.胡鐘尹/ 從《粗獷主義建築展》回溯柯比意《走向新建築》的 ...

滿足了這兩個前提,再來才是精神與審美的要求。 建築的粗獷主義(Brutalism)作為20世紀現代主義1920-40年後逐漸形成的一種時代風格,具有革命性的意義 ... 於 www.grandview.org.tw -

#98.現代主義建築 - 台灣Word

現代主義建築 是指二十世紀中葉,在西方建築界居主導地位的一種建築思想。 ... 中期,格羅皮烏斯、勒·柯布西耶、密斯·范·德·羅等人設計和建造了一些具有新風格的建築。 於 www.twword.com