老人半夜幻覺的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃耀庭寫的 爸媽真的失智了嗎?:臨床心理師從上萬名個案身上看見的45個診間故事 和平松類的 失智行為說明書:到底是失智?還是老化?改善問題行為同時改善生理現象,讓照顧變輕鬆!都 可以從中找到所需的評價。

另外網站長輩常胡言亂語、產生幻覺? 恐是「譫妄症」惹禍 - 健康醫療網也說明:譫妄症老人最常出現急性發作病程時好時好. 奇美醫學中心急診醫學部暨老年醫學科主治醫師陳殿和指出,譫妄症是指注意力及急性認知功能障礙的臨床症候群,病 ...

這兩本書分別來自如果出版社 和如果出版社所出版 。

國立臺南藝術大學 動畫藝術與影像美學研究所 孫松榮所指導 游千慧的 今敏動畫中的分裂與扭曲視象:從地獄現實與樂園虛幻的延展到自我追尋 (2010),提出老人半夜幻覺關鍵因素是什麼,來自於動畫、今敏、分裂、介面、妄想。

最後網站Q&A - 新北市衛生局失智症共照網(民眾版)則補充:避免讓失智者過度疲勞; 釐清幻覺是否為藥物的副作用或交互作用; 地板、牆面及天花板避免過多的花紋。 引導失智者投入在活動中。 鄭又升/ 天主教失智老人基金會 附設聖 ...

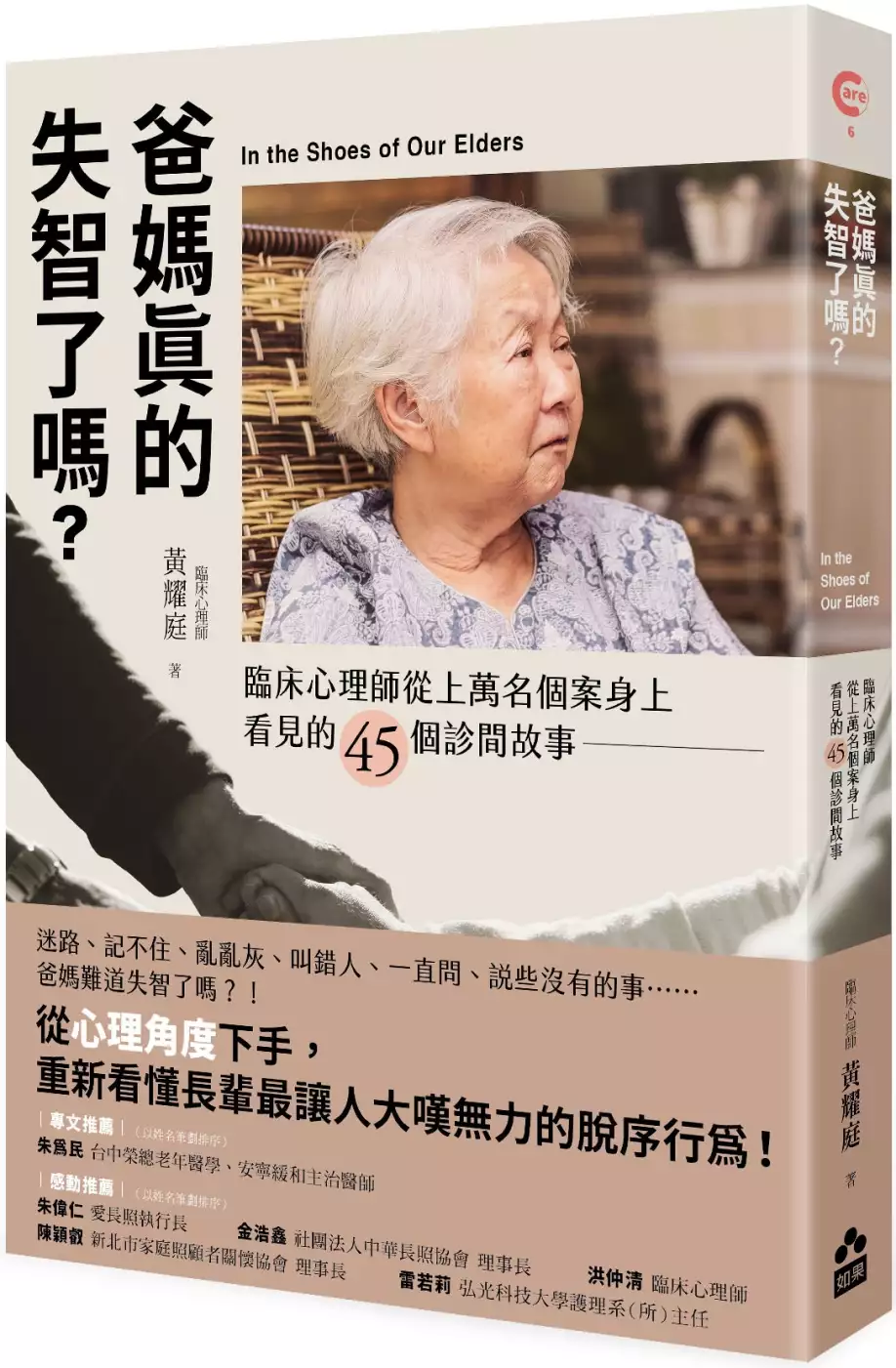

爸媽真的失智了嗎?:臨床心理師從上萬名個案身上看見的45個診間故事

為了解決老人半夜幻覺 的問題,作者黃耀庭 這樣論述:

「家屬認為是失智症的情況,90%其實都不是失智。」 從心理角度下手,重新看懂長輩最讓人大嘆無力的脫序行為! 從事臨床工作近二十年,衡鑑過上萬名長者的臨床心理師, 從只看見「個案的脫序行為」,到看見「個案是完整的人」。 他用更全面的角度理解長輩,為肩負照護壓力與情緒包袱的家屬, 指出一條更有效、更有人性的照護之路。 •搞不清楚時間,半夜醒來說要上班 •明明回答過了,同樣的問題還是每隔五分鐘問一次 •老是對外說自己是獨居老人,可是明明已經搬去跟兒子同住兩年了 •要她做什麼總是說我不會、我不知道 •突然說自己欠某某某錢,但對方卻說沒這回事 •電視開一整

天,問他節目內容卻一問三不知 •重複吃藥,一個月的藥不到半個月就吃完了 過去一向能幹獨立的父母,居然變得不合常理、無法溝通,照顧不好自己, 難道他/她失智了嗎? 對失智的恐懼,導致照護者普遍看到「問題行為」就直接聯想到「失智」, 然而,急著貼上「失智症」的標籤,不但不能解決問題行為,反而可能製造更多問題。 長輩的問題行為,背後原因往往是心理、性格、生命史、生活習慣等複雜因素: 老是認錯人,可能只是偏心;真正的失智症患者會越活越回去,比起「認錯孫子」,更可能認為「自己沒結婚哪有孫子」。 說自己看到鬼,可能是睡醒幻覺(或睡前幻覺);失智症的幻覺不會固定在什麼時

候出現,而且當事人記不得、說不清楚具體內容。 五分鐘前做的事情也否認,可能只是死不認錯的自尊心作祟;失智症患者無法辨別什麼話對自己有利、什麼不利,無法「選擇性記憶」。 不盲目相信衡鑑測驗,你應該知道這些事: 長輩的簡易智能量表(Mini-mental state examination,簡稱MMSE)分數差,常常是因為他們沒動機或想睡覺等心理因素,不代表只有那樣的能力。 「臨床失智評估量表」(Clinical dementia Rating,簡稱CDR)測的是長輩的「認知能力」,必須排除生理問題的影響,但實際上重聽、眼睛不好等都可能造成誤判。 照護長輩,你可以有更省心

省力的作法: 別給自己「一定要怎樣」的限制,保持彈性,不只能減輕壓力,關係也更融洽。 隨著年齡增長,腦袋處理訊息的速度會變慢,只要放慢說話速度,不用大吼也能溝通無礙。 本書作者黃耀庭臨床心理師,在從事失智症臨床工作的十多年來,近距離長期追蹤、觀察上萬名失智症個案和其家屬。卻意外地發現,個案遠比教科書上所說「患者認知功能會愈來愈差,約八到十年就會進展到非常嚴重」更為複雜。有些被診斷為阿茲海默症的患者數年後回診,表現突飛猛進;也有些原本衡鑑結果正常的個案,多年後,卻走上失智一途。 「為什麼,現實狀況與教科書上的描述如此不同呢?」他為了解開心中疑惑,不斷探究、思索用藥之外的其他可

能。診間的這四十五則故事,為照護者提供了跳脫失智症框架的思考觀點,指出一條更有效、更有人性的照護之路。。 本書特色 提供臨床心理師的專業角度,協助照護者以「全人」角度去理解個案。 清楚指出「一般長輩」與「失智症患者」的問題行為有何不同。 提供照護一般長輩及失智長輩的不疲倦心法。 破除一般人對MMSE、CDR、NPI等衡鑑結果的常見迷思。 名人推薦 專文推薦 朱為民 台中榮總老年醫學、安寧緩和主治醫師 感動推薦 朱偉仁 愛長照執行長 金浩鑫 社團法人中華長照協會理事長 洪仲清 臨床心理師 陳穎叡 新北市家庭照顧者關懷

協會理事長 雷若莉 弘光科技大學護理系(所)主任

今敏動畫中的分裂與扭曲視象:從地獄現實與樂園虛幻的延展到自我追尋

為了解決老人半夜幻覺 的問題,作者游千慧 這樣論述:

在日本都會底下,今敏透過動畫展現出現代時尚景致的絢麗迷人,然而這個形同烏托邦的美麗境地卻也潛藏著災禍與毀滅的隱憂。導演在動畫中所描繪的,正是那種被巨大的憂鬱所壟罩的現代生活,城市身為製造頓挫與苦悶的元兇,帶來了空前的絕望、壓抑與失落,然而在此刻,傳統神靈、樂園逆反的力量卻藉機悄悄入侵了城市。現代的科技產物:「介面」,被當作一種苦難困境的出口,它的作用是將現實世界連結回「倒退」的心靈場域,「介面」的功能就如同奇幻的「任意門」,儘管它開啟的夢幻樂園是一片虛妄美好的假像,但它仍提供了寶貴的逃避空間以及脫離現實世界的奇蹟。「分裂」乃是今敏動畫的另一個關鍵。嬰兒自我的形成要仰賴鏡像來組構完整,但鏡子也

扮演著分裂視象的媒介,今敏利用這一點,讓「分裂」的自身形象在鏡中變形扭曲,外表透過鏡像陌生化了自我,因為鏡子是一種曖昧的象徵。分身混雜了難以言喻的矛盾意識以及糾結不清的內在思緒,雖然「分裂」寓言帶給我們的往往是困惑與驚恐,然而,這項衝擊也迫使劇中人物必須重新面對自己的缺陷,「分裂」成為反思自我的契機,這是今敏在強調重度狂歡以及驚悚刺激的劇情中所夾雜的嚴肅層面。動畫編造出一種有別於電影現實的感知經驗,基於動畫影像的封閉特性,觀者且能安心投入動畫的瘋狂與病態,因為現實中的我們與它始終保持著友善的距離。

失智行為說明書:到底是失智?還是老化?改善問題行為同時改善生理現象,讓照顧變輕鬆!

為了解決老人半夜幻覺 的問題,作者平松類 這樣論述:

遊走、失禁、日夜顛倒、被害妄想、囤積垃圾、發生交通事故…… 這些讓家人不知所措的行為,也可能有失智以外的原因。 失智問題與老化現象相互糾結,抓準問題,對症處理,才有可能讓照顧變輕鬆。 暢銷書《老後行為說明書》作者最新力作 •甫上市即在日本創造熱議! •案例豐富,具體詳盡,立即可用,照顧者、高齡者、醫療相關人員必讀! #高齡者的生理現象和你想的不一樣 ․容易生氣也有可能是因為聽不到,或理解得慢。 ․白內障也可能讓眼睛進入的光線不足,造成日夜顛倒。 ․衣服冷熱不分、隨意亂穿,也有可能是因為對溫度的感受和手指觸覺變差。 ․上了年紀之

後,時間感會衰退,三十秒感覺就像一分鐘。 #並不是患了失智症就做什麼都沒有用,也不是所有的症狀都是失智症引起的。 •一名整天都在發呆的老人家,在接受白內障手術之後就可以正常走路、進餐、更衣。 •睡前約兩小時先躺一下,可以預防夜間漏尿、頻尿。 •找不到的錢包引導高齡者自己發現,就不會被誤指為小偷! 照護失智長者有你不知道的細節和要領, 了解老人家的生理變化,就有可能打破溝通障礙,一講就通。 創造高齡&失智者的友善社會,要從理解做起! 本書特色 從14大類失智症可能有的問題行為下手,告訴你: ․如何理解高齡者真正的需求 ․家人等周圍的人應該採取的正

確行動 ․出現問題行為的本人該做的事 ․周圍的人容易犯的錯誤 好評推薦 【各界誠心推薦】 賴德仁/社團法人台灣失智症協會理事長 王培寧/臺北榮民總醫院失智治療及研究中心主任 宋家瑩/台北醫學大學醫學系神經科副教授、萬芳醫院神經科醫師 吳佳璇/精神專科醫師、失智患者家屬 李若綺/弘道老人福利基金會執行長 林金立/社團法人台灣自立支援照顧專業發展協會理事長 洪仲清/臨床心理師 涂心寧/社團法人台灣居家服務策略聯盟名譽理事長 張美珠/立心慈善基金會總幹事 李若綺/弘道老人福利基金會執行長 「失智症」並不可怕,可怕的是因為不了解而產生的誤解

!透過本書,讓我們有機會以簡單淺顯的方式認識失智症,從而能更「同理」的去面對患者與其照顧者。 林金立/台灣自立支援照顧專業發展協會理事長 此書內容很具有啟發性,提醒醫療界要更具有情境觀點去理解失智症行為,也告訴照顧界必須更完整地認識服務的對象,我很樂意推薦。 宋家瑩/台北醫學大學醫學系神經科副教授、萬芳醫院神經科醫師 本書除了從患者自身及家屬的處理角度去思考,還特別建議自己可以怎麼面對及預防這些問題的方法。從一般醫學的角度加上一般民眾可以執行的建議,相信是一本「五十後新鮮人」值得參考的書籍。 張美珠/立心慈善基金會總幹事 書中所敘述頗有同感,對實務工作者也有助益!

因為我們的日照中心約八成是失智者,我的親戚也正面對照顧失智者的挑戰,「失智者」是二十一世紀高齡社會很大的議題。閱讀此書無論家庭照顧者或實務工作者,從案例或理論,讓我們的照顧路多了認知! 【日本讀者熱評】 ․我現在40多歲,父母70多歲,周遭的人需要照顧親人的愈來愈多,不能再把「失智症」當成是別人的事。……這本書讓我對失智症從似懂非懂到清楚理解,並踏出對應的第一步——paul_and_yuki ․在失智症已成為國民病的現在,這本書從如何更了解失智症,如何對待有失智症患者的角度來談,是相當獨特的一本書。——晴耕雨読 ․這本書讓我因為知道年長者對時間的感覺和年輕人完全不同,還有

知道觸覺、嗅覺、視覺衰退的影響,讓我能冷靜對應失智症患者。內容寫得相當仔細,也有案例,非常好閱讀。——lucky lady

老人半夜幻覺的網路口碑排行榜

-

#1.失智症與譫妄 - 凱旋心情報

... 知道就是「失智症」,連病房裡的病友也跑來跟醫師講:「啊,那個是老人痴呆啦」。 ... 混亂、定向感不佳、注意力不集中、行為改變、甚至有妄想幻覺等精神病症狀。 於 www.ksph.gov.tw -

#2.留醫長者突然「撞邪」? 譫妄症招幻覺語無倫次 - 明報健康網

譫妄症病人精神上出現幻覺、妄想等異常狀態,原因卻與身體疾病有關,如尿道炎、低血糖、電解質失衡等。錯誤當作認知障礙症,阻礙治療,病情或因而惡化 ... 於 health.mingpao.com -

#3.長輩常胡言亂語、產生幻覺? 恐是「譫妄症」惹禍 - 健康醫療網

譫妄症老人最常出現急性發作病程時好時好. 奇美醫學中心急診醫學部暨老年醫學科主治醫師陳殿和指出,譫妄症是指注意力及急性認知功能障礙的臨床症候群,病 ... 於 www.healthnews.com.tw -

#4.Q&A - 新北市衛生局失智症共照網(民眾版)

避免讓失智者過度疲勞; 釐清幻覺是否為藥物的副作用或交互作用; 地板、牆面及天花板避免過多的花紋。 引導失智者投入在活動中。 鄭又升/ 天主教失智老人基金會 附設聖 ... 於 www.missing.ntpc.gov.tw -

#5.老人出现幻觉是精神病吗?_精神科访谈 - 99健康网

后来,婆婆投诉院子里的小保安,说他们半夜值班听收音机吵她睡觉。到底保安听没听收音机,我们不知道,但是家里其他人肯定都没听见。 今年我婆婆来美国随 ... 於 www.99.com.cn -

#6.長輩住院,小心譫妄上身:譫妄症狀與如何預防 - 家天使

失智症的惡化與譫妄有明顯關聯,譫妄會讓失智患者認知功能退化的速度加快三倍,也會增加老人進住機構比例與失智症發生率。 譫妄很容易跟失智、精神病 ... 於 ghsha.com -

#7.老年人幻覺失眠是怎麼回事? - 每日頭條

有些老年人會突然出現夜間整夜不眠,同時伴有各種幻覺,通常為幻視, ... 倒),老人服藥後一定要加強看護,可在床邊安裝護欄等障礙,防止老人半夜突然 ... 於 kknews.cc -

#8.家庭照護者指南 - CaringKind

幻想與生動的幻覺。 額顳葉腦退化症(FTDs) ... 症患者半夜找到衛生間,應開著燈,以便其能 ... 托中心及老人院)通常遠遠不夠完善。您致. 於 www.caringkindnyc.org -

#9.台大醫院-健康電子報_保健園地

失智症是一種長期且包含許多症候群的慢性腦部退化疾病,也是全世界老人最擔心的共同問題 ... 精神狀態退化:如憂鬱、妄想、幻覺以及異常行為,包括攻擊性行為等情形。 於 epaper.ntuh.gov.tw -

#10.譫妄病人最常出現的幻覺

此外,譫妄譫妄症老人最常出現急性發作病程時好時好 ... 若是經常發生在睡夢中醒來(包括白天躺床、打瞌睡、半夜),可以減少個案白天睡覺的機會, ... 於 383226461.arranaroma.ru -

#11.談老年人的音樂幻覺 - 用心聆聽

從兩年前開始,王伯伯持續不斷地「聽到」同一首老歌不停在耳邊播放著。雖然歌本身好聽,但聽久了也是會膩的呀。而且這樣的歌聲甚至連半夜也不會停止。 於 doctorpsychi.blogspot.com -

#12.烱鳴聯合診所

隨著老年人口的增加與社會的變遷,老人憂鬱症不僅需要醫療人員的參與,更需要廣大 ... 症;特別是一些老人常見的症狀,例如: 失眠( 如入睡困難、多夢、易醒或半夜醒來 ... 於 www.spirits.url.tw -

#13.我很汗顏」 日本名醫:長輩是憂鬱,不是失智 - 天下雜誌

這也就是說,造成憂鬱症的原因多半都是神經傳導物質的不足。比方說,半夜會醒來多次的老年期失眠,只要服用少量SSRI類藥物,就能明顯改善。 以老年人 ... 於 www.cw.com.tw -

#14.老人时不时的会出现幻觉爱说胡话晚上不睡 - 芭蕉百科网

病情分析:老年人睡不着觉。幻觉多见于精神科疾病。指导意见:精神科疾病:精神分裂症。阿尔采木氏病。 老人半夜不睡觉怎么回事. 1、老年性睡眠障碍,老人上了年纪之后 ... 於 www.bajiaoyingshi.com -

#15.全是幻覺?老人家稱被「魔神仔」帶走恐是失智症作祟

台灣各地都會有老人家自稱撞見魔神仔,尤其在農曆7月,如果老人家半夜睡不好抱怨看到不存在的東西,家人都懷疑會不會是半夜見鬼了,其實這很可能是 ... 於 125.227.32.170 -

#16.老人精神科用藥Q&A

最近其家人發現她半夜會起床在屋內踱步,且出現躁動、聽幻覺和被害妄想( 覺得家人要加害於她)。經住院檢查排除其他疾病後,給予thioridazine 50 mg bid。 於 www.taiwan-pharma.org.tw -

#17.死之判定及其意義 - 高雄市立小港醫院

小明的阿公是一位糖尿病,高血壓還有輕微失智的七十五歲老人。過去都很規則在醫院門診拿藥,也都 ... 到了半夜,阿公又開始咳嗽了!突然間,阿公醒了,他覺得周圍變的 ... 於 www.kmhk.org.tw -

#18.老年人幻觉失眠是怎么回事?_谵妄 - 搜狐

有些老年人会突然出现夜间整夜不眠,同时伴有各种幻觉,通常为幻视, ... 老人服药后一定要加强看护,可在床边安装护栏等障碍,防止老人半夜突然起床 ... 於 www.sohu.com -

#19.《守護失智症》一夜好眠,就是最大的恩賜 - 早安健康NEWS

不過,二人年紀都大了,半夜本來就要起來上廁所二、三次,而躺下後也不似年輕人 ... 但要睡得好不是說到就能做到的,以下是一些特別適用於失智老人的 ... 於 news.everydayhealth.com.tw -

#20.作息混亂,家人該如何照護? | 照亮失智路udn x WaCare

長輩半夜不睡覺、作息混亂,家人該如何照護? 複製連結. 20分鐘. 開課時間 ... 失智長輩出現幻覺透過技巧化解長輩的撞鬼問題. 2022/8/25 (四) ... 老人退化因素2. 於 course.wacare.live -

#21.個案報告與討論︰ 巴金森氏病與精神症狀

不便借助輪椅代步,因睡眠問題半夜會起 ... 金森氏病的病人出現視幻覺的盛行率約. 40%,聽幻覺為0-22%,其他精神症狀為. 17-72%。 ... 常用評估老人失智相關量表為. 於 www.tafm.org.tw -

#22.失智症精神行為問題及其照護 - 衛生福利部屏東醫院

幻覺 (Hallucinations): 視、聽幻覺(以視幻覺為主) ... 善用家族成員的力量,幫助分擔照顧老人的工作 ... 失智長者三更半夜大吵,以柔和的話語安慰,勿暴躁對待。 於 www.pntn.mohw.gov.tw -

#23.老年人经常出现幻觉原因(分享“合肥晚报”对我的专访)

昼夜颠倒、半夜不睡觉,在家里走来走去,大喊大叫;突然变得烦躁易怒,摔东西;记性变差,不认识家人;经常胡言乱语;疑神疑鬼,总觉得自己的钱被人偷 ... 於 www.haodf.com -

#24.老了出現幻聽幻視恐是罹失智症 - 昕晴診所

... 高齡85歲的陳老太太,近日來常無故指責家人偷走自己財物,半夜聽到有朋友來訪等幻聽 ... 注意力不佳、陣發性聽幻覺、被害妄想、被偷竊妄想、乏現實感等精神症狀。 於 www.moodclinic.com.tw -

#25.失智症照護失智症依臨床表現主要可分為三大類

三、精神狀態退化:如憂鬱、妄想、幻覺以及異常行為,包括攻擊性行為等情形。 ... 如白天睡覺、晚上活動,影響家人睡眠,其原因可能是老年人睡眠形態的改變、. 於 www.ptch.org.tw -

#26.家中長輩突然說東西被偷了?---淺談失智症之行為精神症狀照護

也就是說65歲以上的老人每13人即有1位失智者,而80歲以上的老人,則每5 ... 幻覺, 71.8%, 大多為視幻覺、聽幻覺(譬如說有哪位親戚來看他,現實上其實 ... 於 www.jah.org.tw -

#27.機構失智長者行為症狀之個別化服務研究

美國老人失智症研究機構(National. Institute on Ageing, NIA)指出,失智症 ... 淡漠、幻覺、被偷妄想、睡眠障礙、失禁、 ... 焦點資訊,個案半夜起來,喝完牛奶後,. 於 cdj.sfaa.gov.tw -

#28.長輩有多疑幻聽妄想時怎麼辦?專家教你這樣做,幫失智者面對 ...

其實失智症是一種大腦疾病,隨著萎縮、退化,也會出現類似思覺失調症的精神症狀,例如:多疑(Paranoia)、妄想(Delusions)、幻覺(Hallucinations)。 於 health.tvbs.com.tw -

#29.[醫學筆記] 精神科-老人常見的譫妄症 - 安琪拉的醫世界

譫妄症是在臨床上很常見, 特別在老年人或是身體狀況較差的患者(如癌症, ... 定向感不好、現實判斷力差、有自傷行為、意識起伏混亂、幻覺等等);若不 ... 於 doctorangel.pixnet.net -

#30.失智症行為與情緒問題

「非認知症狀」包括憂鬱、妄想、認錯、幻覺及其他精神行為障礙。 ... 很多病人不易入睡,或是半夜容易醒來,有些病人還會去敲家屬的門,要求有人陪或 ... 於 wd.vghtpe.gov.tw -

#31.你能分辨出老年痴呆么判断老年痴呆试试让他画个钟 - 浙江新闻

“后来,这样的事多起来,我在上海的女儿带着爸爸去看病。”黄阿姨叹口气说,老伴被确诊为老年痴呆,有幻觉妄想。 “我的房门开着,大半夜的他就直勾勾站在 ... 於 zjnews.zjol.com.cn -

#32.老年痴呆居家康复指导 - Google 圖書結果

有的痴呆老人容易在精神和身体疲乏的下午或夜间出现精神错乱、激惹、幻觉和妄想等 ... 大约半夜12 点起床,四处乱走,在屋里走来走去,严重时甚至走到马路上,不知去向。 於 books.google.com.tw -

#33.杏語心靈診所-問題老年

通常有兩類主要的表現類型:第一種是病人無法安靜下來、對周遭刺激過度敏感、可能有幻覺或妄想;第二種是病人不活動、嗜睡等等。 譫妄較常發生在老人身上,尤其是那些 ... 於 www.reangel.com -

#34.譫妄是什麼?一次了解譫妄症狀、治療以及如何預防 - 康健知識庫

什麼是譫妄? 譫妄症是一種急性的認知功能轉變,患者會突然性情大變、胡言亂語、大吼大叫、說話文不對題、作息紊亂、出現幻覺或錯覺、無法辨別白天夜晚,或是不知自己 ... 於 kb.commonhealth.com.tw -

#35.老年人常見身心問題 - 奇美醫療體系-衛教資訊網

老年人 睡眠較淺,加上半夜如廁次數增加,白天起床仍感疲累沒有睡飽,其實不見得是 ... 另外老年人認知功能退化也可能合併行為及精神症狀,如:幻覺、覺得東西被偷、 ... 於 www.chimei.org.tw -

#36.老人幻覺 - Isth2020

... 家人偷走自己財物,半夜聽到有朋友來訪,還會大吼大叫、衝出屋外,家人以為老婦精神出問題,送醫檢查,沒想到竟是罹患失智症。. 陳老太太學歷高老人出現幻聽幻覺竟 ... 於 isth2020.it -

#37.90岁老人说胡话产生了幻觉半夜不睡觉该怎么办呢 - 春雨医生

问:刘主任,您好!我奶奶今年90岁,一个半月前突然发现她说胡话,总是说家里已经故去人的事情,这半个月又突然发现她产生了幻觉,半夜不睡觉,总说屋里有人, ... 於 m.chunyuyisheng.com -

#38.失智症不只是「忘東忘西」,妄想、幻覺讓照顧者壓力大到求助 ...

根據衛生福利部2011-2013年全國失智症盛行率調查結果,65歲以上老人失智症 ... 有時在家裡也吵要回家,甚至半夜吵要去銀行領錢,令程小姐十分疲憊。 於 www.thenewslens.com -

#39.到底什麼是失智症阿?一下叫阿茲海默症 ... - 失智症社會支持中心

Q10:, 長輩在養護中心,情緒不穩,半夜會大吼大叫,機構叫我們將長輩轉出去,該 ... 力、注意力、語言等認知功能出現障礙,可能有干擾行為、個性改變、妄想或幻覺… 於 tada2002.ehosting.com.tw -

#40.衛教資訊| 銀髮族快樂生活的殺手-- 老人憂鬱症

隨著老年人口的增加與社會的變遷,老人憂鬱症不僅需要醫療人員的參與, ... 是一些老人常見的症狀,例如: 失眠( 如入睡困難、多夢、易醒或半夜醒來即 ... 於 spirits.tw -

#41.巴金森病的非運動障礙克服睡眠的問題

幻覺. 3. 肌肉痙攣. 4. 藥物的興奮效果. 由相關症狀產生. 1. 憂鬱症. 2. 焦慮. 3. 失智症. 4. 腳動症(RLS) ... 為了避免半夜不容易起床小便影響到睡眠,可以. 於 www.pdcenterntuh.org.tw -

#42.老人幻覺

... 半夜聽到有朋友來訪,還會大吼大叫、衝出屋外,家人以為老婦精神出問題,送醫檢查,沒想到竟是罹患失智症。. 陳老太太學歷高老人出現幻聽幻覺竟是 ... 於 queenmobile.es -

#43.到底是失智?還是老化?改善問題行為同時改善生理現象

但是,妄想、幻覺、異常行為等諸多症狀,高齡者發生的機率較高。 ... 醫院神經科醫師吳佳璇/精神專科醫師、失智患者家屬李若綺/弘道老人福利基金會 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#44.老人幻覺 - Avok

老人家「幻聽幻覺」 恐罹患失智癥. 85歲的陳老太太近日常無故指責家人偷走自己財物,半夜聽到有朋友來訪,還會大吼大叫、衝出屋外,家人以為老婦精神出問題,送醫 ... 於 www.neesape.co -

#45.爸媽真的失智了嗎? 臨床心理師從上萬名個案身上看見的 ... - 誠品

搞不清楚時間,半夜醒來說要上班•明明回答過了,同樣的問題還是每隔五分鐘問一次•老是對外說自己是獨居老人,可是明明已經搬去跟兒子同住兩年了•要她做什麼總是說我不 ... 於 www.eslite.com -

#46.老年人幻觉失眠是怎么回事?_医学科普 - 安忻睡眠门诊

1、有些老年人会突然出现夜间整夜不眠,同时伴有各种幻觉,通常为幻视, ... 老人服药后一定要加强看护,可在床边安装护栏等障碍,防止老人半夜突然 ... 於 www.axnsleep.com -

#47.老人癡呆症案例-精神部

五年前丈夫去世後,陳女士開始變得易掉淚,不喜歡講話;睡眠也變得不安穩,半夜常要 ... 迎接等等,即類似有視幻覺的情形,睡眠好像也很不好,每晚總要起來鬧二、三次。 於 w3.tpsh.tp.edu.tw -

#48.認識失智症貳

配老人健康檢查、基層診所及社區進行衛教宣導與失智症篩檢,針 ... 抗精神病藥物:當失智長者有幻覺、妄想、攻擊、敵意和不合作等症狀,. 於 www-ws.gov.taipei -

#49.老人半夜有幻覺 | 健康跟著走

老人 晚上自言自語- 最近我奶奶半夜會爬起來在客廳自言自語,我問他在跟誰講話,他說他在跟他媽媽...白天都好好的,晚上一吃完藥就去睡覺有時候... 於 info.todohealth.com -

#50.老人有幻覺– 幻覺附魔 - Funmg

長者的幻覺【派位後升小前早察】孩子入讀小一前家長密切留意子女感覺統合有否障礙? ... 台灣各地都會有老人家自稱撞見魔神仔,尤其在農曆7月,如果老人家半夜睡不好 ... 於 www.funmg.co -

#51.鬱鬱不得「智」? 小心老人憂鬱可能為失智症之前兆

62歲時先生過世後,又出現嚴重憂鬱症狀,有拒食、睡眠障礙、想輕生的念頭、甚至出現幻覺而住院治療。出院後雖狀況穩定,但抱怨記憶力較差,漸漸出現懷疑 ... 於 www.zda.org.tw -

#52.失智衛教單

「非認知症狀」包括憂鬱、妄想、認錯、幻覺及其他精神行為障礙。高達. 七、八成的失智症患者在其病程中會 ... 多病人不易入睡,或是半夜容易醒來,有些病人還會去敲家. 於 www.tahsda.org.tw -

#53.老人出现幻觉,屋里有人 - joanne-kelly

老人 出现幻觉,屋里有人,老人出现幻觉怎么回事_养老_养生之道网,指导意见: 老人的这种情况是精神 ... 我家里的老人经常出现幻觉,特别是半夜里说有很多人在他房间里_寻. 於 joanne-kelly.com -

#54.譫妄病人最常出現的幻覺

譫妄症老人最常出現急性發作病程時好時好奇美醫學中心急診醫學部暨老年醫學科主治醫師陳殿和指出,譫妄症是指注意力及急性認知功能障礙的臨床症候群,病患 ... 於 sg-charpente.fr -

#55.老年失智症簡介- 施義賢明功堂

老人 失智症所表現出來的病態健忘與正常的健忘是不一樣的,這類病人所忘掉的不是 ... 還會發生誤會、妄想丶幻覺丶意識混亂丶譫妄丶到處無目的的徘徊等種種精神症狀。 於 www.drshih.com.tw -

#56.認識失智症 - :::歡迎光臨凱盛生物科技網站:::

一般健康老人之健忘症是忘掉東西放置的地方,或走到某處忘記要做什麼,等再走回來又想起 ... 點較亮的燈光;老人三更半夜大吵,予以安靜柔和的話語安慰,勿暴躁對待。 於 www.concern.com.tw -

#57.老年人可能出現之身心問題也愈來愈受到重視。 本院精神部為提

本院精神部為提升高齡長者之生活品質,特別開設「老人身心科門診」,提供銀. 髮族心理健康方面之照護服務。 ... 年紀大的人因睡眠較淺加上半夜起來上廁所. 於 www.vac.gov.tw -

#58.即将去世的人为什么会幻觉幻听? - Jo CN 的回答- 知乎

视听幻觉,这样的老人出现考虑多为意识障碍时的谵妄表现,常见于急慢性脑病。 ... 吓唬他,我怒火上来,就在屋里拿着钢管开着一个夜灯不睡觉守到了半夜,除了爷爷的打 ... 於 www.zhihu.com -

#59.老人總是自言自語? - 雅瑪知識

要打擊你了,老年人啊,可能是老年痴呆症的前期表現,同情, ... 幻覺是精神疾病的症狀之一,有些老人的自言自語與精神疾病有關,但這要經過精神科醫生 ... 於 www.yamab2b.com -

#60.[問題] 阿嬤住院出現幻覺| WomenTalk 看板| PTT 網頁版 - My PTT

因為開刀的關係阿嬤頭一次住院,今天晚上我是頭一次在醫院過夜照顧她,也是我第一次自己待在醫院照顧病人。 事情是這樣的,阿嬤已經80多歲了,沒有老年癡呆症,沒有 ... 於 myptt.cc -

#61.誤以為看到鬼,有這三大症狀是病了 - 486先生

70歲突然健步如飛獨自上山、半夜有人跟他聊天、去世的友人約見面? ... 的,但他看到的不一定是真的,這樣的視、聽幻覺的出現,是失智症的症狀之一。 於 486word.com -

#62.老人出现幻觉也可能是精神分裂,要引起重视! - 手机搜狐

后来,老太太投诉院子里的保安,说他们半夜值班听收音机吵她睡觉。到底保安听没听收音机,家里人不知道,但是家里其他人肯定都没听见。 后来他们出国去住。刚到 ... 於 m.sohu.com -

#63.亞東紀念醫院精神科

臨床症狀常常有幻覺、妄想、表現奇怪的行為,及一般生活功能的退化。 ... 老人癡呆症為目前台灣老年人最嚴重的精神疾病之一,以致老年人出現走失、健忘、睡眠失常等 ... 於 depart.femh.org.tw -

#64.老人失智怎麼辦?給照顧者的10個失智行為說明書

失智症(認知症)是什麼; 一般老化VS 失智症狀; 10個常見失智症行為問題-老人失智怎麼辦? ... 導致這些的原因,可能與幻覺,或是長短期記憶不一致所影響。 於 longcaretw.com -

#65.疑神疑鬼失智作怪 - 書田泌尿科眼科診所

最後,黃婷毓提醒,失智症者出現行為及精神症狀的比例極高,而也常為照顧者帶來很大的心裡負擔;老年人若出現異於平時的表現或情緒,甚至已有妄想和幻覺的 ... 於 www.shutien.org.tw -

#66.譫妄症 - 元氣網

特別要與老人常見的另一種疾病失智症做區分,失智症的意識與注意力都是正常的,精神 ... 幻覺.記憶障礙.自我定位障礙.妄想.情緒不穩定.震顫.癲癇.胡言亂語. 於 health.udn.com -

#67.照顧患有認知障礙症長者家傭照顧手冊

抗精神病藥物能有效控制妄想和幻覺,也有可以減少患. 者的情緒波動和暴力行為。 ... 睡前或半夜醒來,可給予患者輕柔的按摩或聽柔和 ... 症、抑鬱症和老人護理等課程。 於 www.swd.gov.hk -

#68.長輩突然大吼大叫出現幻覺!急性精神混亂狀態:譫妄症

胡爺爺幾天前因為泌尿道感染,發高燒,而且尿尿都解不出來,因而緊急住院,上了點滴,打了抗生素,原本以為應該解除危機了,沒想到,半夜裡, ... 於 health.gvm.com.tw -

#69.老人家感冒發燒,居家照護怎麼做?預防感冒大作戰! - 長照喵

發現老人家突然發燒,或半夜發燒時,首先要釐清原因是什麼。最重要的是排除緊急狀況(例如褥瘡、尿道感染,或是流感、麻疹等疾病影響)。老人發燒可掛 ... 於 www.icarecat.com -

#70.失智症精神行為症狀、老人視幻覺 - 醫院診所健康懶人包

失智症精神行為症狀在PTT/mobile01評價與討論, 提供老人視幻覺、老人半夜幻覺、出現幻覺怎麼辦就來醫院診所健康懶人包,有最完整失智症精神行為症狀體驗分享訊息. 於 hospital.reviewiki.com -

#71.譫妄 - 優活健康網

近日家人發現陳奶奶開始喃喃自語、情緒激動、半夜電話騷擾親戚及按壓鄰居門鈴造成 ... 與精神藥物者、多重慢性疾病患者;同時也是老人住院或術後常見的臨床合併症。 於 www.uho.com.tw -

#72.入夜幻視幻聽恐黃昏症候群上身 - 一零一傳媒

... 或意識混亂的情形也隨之增加,甚至持續到半夜,導致失智症患者難以入眠。此外,患者也常見伴隨視幻覺現象,經常表達看到其他人所看不到的東西。 於 www.101newsmedia.com -

#73.老年人出现幻觉并自言自语是什么病 - 爱问

老年人 出现幻觉并自言自语是什么?老年人出现幻觉并自言自语是什么病:问题分析:一方面要考虑精神分裂的症状,还要考虑是否属于脑萎缩,建议及时的到 ... 於 iask.sina.com.cn -

#74.醫病》失智症者半夜見鬼? 原來是「路易體失智症」作怪

視幻覺剛開始以晚上居多,隨著疾病進展,白天也會出現,除了看到認識和不認識的人,或死去的親人之外,還會看到動物和昆蟲,往往造成病人的恐慌和害怕, ... 於 health.ltn.com.tw -

#75.老人半夜躁動的推薦與評價,PTT、DCARD - 藥局查詢指南

提供老人半夜躁動相關PTT/Dcard文章,想要了解更多失智症晚上不睡覺怎麼辦、老人分不清白天晚上、失智症睡眠障礙有關運動與健身文章或書籍,歡迎來輕鬆健身去提供您 . 於 pharmacy.mediatagtw.com -

#76.失智症十大警訊(早期有那些徵兆)

失智症病患常出現的精神症狀有妄想、幻覺、錯覺與錯認。 ... 最後,失智症有一大類是半夜醒來或平日的「不適切行為」、「重複的行為」—如尖叫、呻吟、 ... 於 benjamwu.pixnet.net -

#77.當失智長輩半夜吵鬧要出... - Facebook

今早約凌晨五點(天還未亮)家父就因在半夢半醒之間,幻覺又起,說他昨晚給了西藥房一大筆錢,約好今天要去看病,結果就一直要奪門而出。不論如何輕聲安撫' ... 於 zh-tw.facebook.com -

#78.全是幻覺?老人家稱被「魔神仔」帶走恐是失智症作祟 - 三立新聞

台灣各地都會有老人家自稱撞見魔神仔,尤其在農曆7月,如果老人家半夜睡不好抱怨看到不存在的東西,家人都懷疑會不會是半夜見鬼了,其實這很可能是 ... 於 www.setn.com -

#79.精神科醫師分析》照顧有精神症狀的失智長者...家屬該怎麼做?

... 虛幻的人、動物及昆蟲,商店裡順手牽羊,半夜醒來語無倫次、大喊大叫… ... 當患者執著錯誤想法或幻覺時,藉由分散注意力技巧,導向有興趣的事物。 於 www.cmmedia.com.tw -

#80.失智問

Q57 幻覺. 88. Q58 妄想. 89. Q59 日夜顛倒. 90. Q60 日落症候群 ... 每10位老人就有一位失智,80歲以上長者更是每 ... A失智者若半夜吵著出門,可以帶他繞到別間. 於 health99.hpa.gov.tw -

#81.語無倫次≠失智!台大老年照護權威:譫妄發作留意重大疾病徵兆

胡奶奶被胡爺爺這一鬧騰,嚇得眼淚直掉,大半夜的,莫非老頭子是真的見鬼了? ... 包括意識狀態突然改變、注意力缺損、思緒混亂,甚至出現幻覺、妄想等類似精神病的 ... 於 www.edh.tw -

#82.財團法人天主教康泰醫療教育基金會> 醫療資訊> 失智長者的睡眠

一般的老人家半夜睡眠較片段,失智長輩也有同樣現象。但一般老人醒來後可以不吵到別人,但失智長輩搞不清楚時間,常會起床從事白天的活動如煮飯、聽收音機、看電視等 ... 於 www.kungtai.org.tw -

#83.失智症者之精神行為問題的照顧及危機處理 - 安泰醫療社團法人

65歲以上老人約每12人即有1位失智者,80歲. 以上的老人則每5人即有1位失智者。 ... 可能出現干擾行為、個性改變、妄想或幻覺等症 ... 半夜起來走動. 於 www.tsmh.org.tw -

#84.老人半夜有幻覺- 生活

最近我奶奶半夜會爬起來在客廳自言自語,我問他在跟誰講話, ... 老人半夜有幻覺- 生活 ... 失智症老人在臨床上的表徵並不一致,但常見的徵狀有: 於 life.faqs.tw -

#85.失智者的居家照護 - 三軍總醫院

聽幻覺、每次發作持續數周至數月。 失智症種類 ... 老人睡眠形態的正常改變、生理時鐘的障礙、白天睡眠 ... 喝水量,減少半夜尿床或起身上廁所的機會. 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#86.長輩常看到不存在的東西?這不是「卡到」,可能是「假失智 ...

幻覺 、妄想、譫妄以及夢境中的故事,並非都是由失智症造成, ... B老奶奶是另一個情況,她在半夜起床時看到地上有蟲,還聽到外面有人叫她。 於 thebetteraging.businesstoday.com.tw -

#87.3成失智者「看到鬼」 幻覺作祟 - 蘋果日報

國健署於官網闢謠專區引用台北榮總過去的研究發現,國內失智症患者有34.7%、即將近3分之1在病程中會出現幻覺,這些幻覺可能是視覺、聽覺,例如常會看到 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#88.如何面对失智老人?家属:一无所知让人心疼让人愁 - 新华网

多位家属表示,将老人送养老机构是他们不得已、又似乎是最好的选择。 ... 金女士的父亲3年前确诊失智症,他总会跌倒,半夜乱打电话,出现幻觉,因为 ... 於 news.xinhuanet.com -

#89.凌晨,隔离中的阿姨心脏不适并出现幻觉……幸好有他们伸出援手

现场医护人员对老人进行健康检查和问诊,发现其心率、血压、呼吸等均正常,暂时排除了其身体疾病和急症重症的可能。经仔细询问,原来老人半夜醒来看向 ... 於 www.jfdaily.com -

#90.他是憂鬱,不是失智了 - 中央社

在老年醫療仍聚焦於失智或抗老,我們對老人形象的認知也往往框限於某些刻板 ... 出現清晨四、五點就起床,半夜醒來好幾次的失眠症狀,或是以前常外出 ... 於 www.cna.com.tw -

#91.年輕也會失智65歲以下達2萬人 - 公視新聞網

失智症不是老人的專利,民眾千萬不要輕忽早發型失智症,根據台灣失智症協會的統計, ... 半夜烤土司,甚至還爬上陽台,想從窗戶探視,兒子是否平安, ... 於 news.pts.org.tw -

#92.老人突然产生幻觉睡一觉又好了 - 今日头条

老人 出现幻觉老觉得床上躺着有人 · 老人失眠睡不着且幻觉咋办 · 老人半夜有幻觉 · 老年人幻听幻视幻觉 · 老人出现幻觉该怎么办 · 老人发生幻觉是怎么回事 · 老人一到晚上有幻觉. 於 m.toutiao.com -

#93.他不一定是失智!「假失智」有4症狀:幻覺、妄想、譫妄、夢境

(失智症,失智,長者,愛長照,長照,妄想,幻覺,老人,銀髮族) ... B老奶奶是另一個情況,她在半夜起床時看到地上有蟲,還聽到外面有人叫她。 於 health.ettoday.net -

#94.老人家出現幻覺可能是重大疾病前兆!這幾種譫妄 ... - 奇摩股市

造成譫妄的原因 · 年齡大於65 歲 · 男性 · 本身認知功能失調、有失智症或是譫妄病史 · 有憂鬱症或其他精神疾病病史 · 身體失能,曾跌倒或是無法自理生活 · 聽覺 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#95.手術後譫妄| 衛教資訊| 麻醉部| 醫療單位

... 手術後在加護病房原本也都順順利利拔掉了呼吸的管子,結果半夜卻開始亂罵 ... 由於老年人常常伴隨有失智等認知功能障礙或者其他複雜的內科疾患, ... 於 www.hch.gov.tw