苗栗中正路美食的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦方梓,方秋停,王一亘等寫的 呷餅人福氣:文學家的臺中糕餅之旅 和徐國斌的 麵包魂:巴黎二十五年烘焙師徐國斌帶你吃出無添加法國原味都 可以從中找到所需的評價。

另外網站苗栗學生的回憶!3代水晶餃串燒舖滿韭菜蒜 - 奇摩新聞也說明:聯合大學八甲校區,就位在山坡上頭,四週圍風景很優美,但是,吃東西該怎麼辦呢,沒關係順著山路往下走,到苗栗市中正路,品嚐在地小吃。

這兩本書分別來自遠景 和自由之丘所出版 。

國立中央大學 客家研究碩士在職專班 羅肇錦所指導 范美嬌的 從廣告看板析探客家意象 (2014),提出苗栗中正路美食關鍵因素是什麼,來自於客家意象、客家詞彙、客家文化、修辭。

而第二篇論文中原大學 室內設計研究所 陳其澎所指導 陳冠丞的 現代性下的灶腳味-臺灣傳統小吃攤場所精神之研究 (2013),提出因為有 場所精神、地方感、現代性、飲食文化、小吃攤的重點而找出了 苗栗中正路美食的解答。

最後網站[八方雲集] 2022 最新菜單價錢, 鍋貼水餃價格表| 全台連鎖專賣 ...則補充:頂呱呱菜單價格 (預定新增中!) ... 美食是很主觀的,每個人口味喜好都不同,只有靠自己去品嚐,才知道這美食適不適合你的味,哪怕是一碗簡簡單單的滷 ...

呷餅人福氣:文學家的臺中糕餅之旅

為了解決苗栗中正路美食 的問題,作者方梓,方秋停,王一亘等 這樣論述:

透過文學家之筆,尋訪記憶中的糕餅之味! 全彩影像+作家導覽+各店資訊 三十二家臺中知名糕餅店鋪面貌,一次呈現! 吃,是一件很庶民的事,也是最真實的文化展現。生活裡密不可分的產業,糕餅烘焙應當佔食品業裡的最大宗,舉凡麵包、蛋糕、月餅,皆與民生息息相關,太陽餅、鳳梨酥、奶油酥餅、芋頭酥……等,日常生活更少不了糕餅烘焙存在的身影。臺中各地都有傳承好幾代的老招牌糕餅店,他們在堅持傳統工法與隨著時代改良中取得平衡,成為臺灣糕餅業的引領者,也使得臺中成為遠近馳名的「糕餅之鄉」。 本書精選臺中三十二家令人唇齒留香的店鋪,邀請多位文學家前往參訪尋味,透過他們的帶領,我們得以看見各家店

鋪的創業故事、品牌經營,以及糕餅師傅傳統與堅持的精神──除了紀錄糕餅業的過去輝煌、蒸蒸日上的現在進行式、充滿創意與新血的未來展望,喫茶配餅之餘,我們可以讀到那餅香四溢的記憶與文化,進而將幸福的滋味傳達給更多人,「買餅、送餅、吃餅」,讓大家認識糕餅的故鄉、遍嚐臺中糕餅的生活況味,並隱然帶出其下博大精深的臺中糕餅文化,尚待更多人去認識、了解。

苗栗中正路美食進入發燒排行的影片

https://www.youtube.com/channel/UCa7c...

FB 小象愛出門

https://www.facebook.com/t60734tina

===========================

#麥寮美食 #麥寮早餐 #苗栗美食

今天這集非常的酷!!是因為小象在走 #白沙屯媽祖 時的緣分~~

記得是在急行軍回程時,凌晨兩點在北港附近的小村落裡突然拿到一杯冬瓜檸檬

老闆熱情地大叫小象!塞了飲料給我後,我就開始奔跑了

這小片段還有被我拍下來呢哈哈~~

所以為了報恩?老闆給我在大半夜裡的補給

決定來麥寮好好的搜尋一下這家飲料店在哪!!才促使這集的產生哈哈~

到底小象會不會找到呢?讓我們期待一下吧~

🌟 本集 #吃爆麥寮 攻略

📍郭家豆輪羹

雲林縣麥寮鄉中正路43號

📍志明當歸鵝麵線

雲林縣麥寮鄉中正路23號

📍憨漫先生

雲林縣麥寮鄉中興路21號

📍麥寮炸白粿

雲林縣麥寮鄉中山路280號

📍林家炸白粿

雲林縣麥寮鄉中正路144號

📍海珍赤肉羹

雲林縣麥寮鄉中正路83巷

📍美滋泉鍋燒麵

雲林縣麥寮鄉新興路35號

00:00 精彩預告

00:23 吃爆麥寮

01:32 郭家豆輪羹

03:38 志明當歸鵝麵線

05:25 憨漫先生

09:00 麥寮炸白粿

10:28 林家炸白粿

11:25 海珍赤肉羹

12:56 美滋泉鍋燒麵

15:06 幕後花絮

=========================

旅行Follow

IG:elephant_gogo

Line:t60734tina

合作邀約 (影片、文章、旅遊、講座、行銷)

聯絡信箱:[email protected]

從廣告看板析探客家意象

為了解決苗栗中正路美食 的問題,作者范美嬌 這樣論述:

本研究收集桃、竹、苗客家文化重點發展區的廣告看板,從中分析探討客家族群所顯現的客家意象。廣告看板的功用是為了行銷、為了建立形象、以及提升來客率,促進商機。在客家文化重點發展區域的城鎮裡,這些廣告看板會因為吸引顧客的青睞,而使用客家話?或是為了增加業績,迎合觀光客而把客家文化隱形了?還是顯學化? 越是地理環境封閉,受到外來文化的衝擊與影響也相對減弱,因此在這些地區生活的客家人,他們的生活模式、語言習慣、甚至意識形態都保留得也較為原汁原味,例如碾米廠、種子行、刀具店等等,在廣告看板所使用文字詞語也呈現客家文化的特色,例如:打嘴鼓、落來坐等等。在觀光景點區域行銷時,廣告看板會冠上「客家」二字

,或是繪上與客委會行銷的新符碼(花布、桐花),可見文化是隨著時空而變異的。由於生活環境不同,客家文化也在與時俱進中。本論文將以這些廣告看板文字的呈現為研究範圍,析探出的客家意象與客家文化的獨特性。並就廣告文字與客家話的關聯,整理出相關的修辭技巧。 本論文共分七章。第一章 緒論。第一節說明研究動機,第二節闡述研究目的。 第二章 文獻探討,蒐集、分析與探討廣告看板與客家意象相關的文獻與學術研究。 第三章 研究方法與實施。分節說明研究架構與流程。運用田調、半結構式訪談等研究方法,並界定本論文的研究範圍、對象。 第四章 看板反映的客家意象。本章研究重點在於廣告看板呈現出的客家意

象,有崇文敬教的生活方式、憨直率真的性格、客家的在地品牌、細妹仔的手藝、相幫相

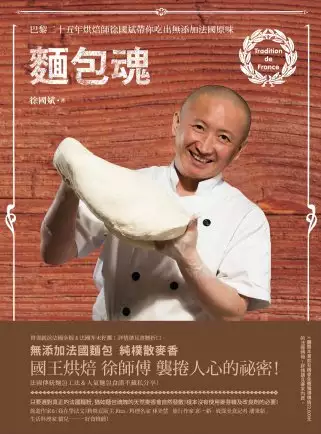

麵包魂:巴黎二十五年烘焙師徐國斌帶你吃出無添加法國原味

為了解決苗栗中正路美食 的問題,作者徐國斌 這樣論述:

原來,這才是真正無添加、純天然的法國麵包滋味! 在講求免揉、省時省力的今天 還有麵包師傅願意花時間費工夫,只為了傳遞真正的純樸麥香滋味~ 國王烘焙 徐師傅 襲捲人生的祕密! 徐國斌,一位十三歲即來到巴黎依親的少年,二十歲的年紀就成為一家麵包店的經營者,並且很快就擴展在巴黎同時擁有三家麵包店的規模。年輕卻也氣盛、因故結束麵包店的經營後,他開始成為麵包派遣師傅,在一兩年內陸續待過近八十家麵包店工作,學習各家烘焙工法,這段不算長的歷程,卻為他打下真正紮實的做麵包技藝,同時更讓他自此堅持「法國傳統麵包工法」這套即使在法國也只有堅持正統的烘焙師所傳承的技術。 麵

包一直是法國人的主食,法國的麵包師更以做出「世界上最好的麵包」而聞名於世。但工業革命的大量生產、以及之後二次大戰的糧食短缺問題等等,使得市場上各種改良劑、膨鬆劑、麥芽精等因應而生,大量且快速省時的作法,讓傳統麵包技術漸被埋沒。一直到了1990年代,一股復興「法國傳統麵包工法」的運動興起,從麥種的選取、麵粉的製作、天然發酵過程、到麵包製作,都要求要重回法國傳統手作麵包榮光。 這套「法國傳統麵包工法」強調原味、無添加,甚至不加入任何油或糖等,只以純正天然的法國麵粉、水、天然酵母及粗鹽,經過多道親手揉製、及長時間發酵 的過程,才烘焙出的法國麵包,口感完全不同於日式麵包的鬆軟、及德式麵包的硬實,

是一種表皮香脆有勁、內裡濕潤軟Q,充滿了嚼勁,且會傳來原味麥香的回甘口感。 不藏私的徐師傅,樂於和其他麵包師傅及有興趣自己在家做麵包的朋友們分享這套工法,他強調這套「法國傳統麵包工法」並無特殊技術,只要選用品質優良的法國麵粉,在不添加任何麥芽精或添加劑及油糖之下,只需獻上雙手的揉勁,以及長時間的等待,每個人都可以做出專家等級的「法國麵包」。 名人推薦 旅遊作家&《我在學法文》粉絲頁版主 Rita 料理名家 林美慧 旅行作家 邱一新 資深美食記者 潘秉新 生活料理家 貓兒 好食推薦!

現代性下的灶腳味-臺灣傳統小吃攤場所精神之研究

為了解決苗栗中正路美食 的問題,作者陳冠丞 這樣論述:

中文摘要 綜觀臺灣飲食文化,會發現是一部臺灣近代史縮影,透過多時期移民的影響,及在全球化、都市化的種種現象浪潮下,其變化更顯加劇,到至今仍然不斷的改變、交融中。於其中,臺灣的「小吃文化」可說是臺灣飲食文化中一項頗具特殊性、歷史性、數量龐大的分支,其和常民生活息息相關,分布於生活中的每個大大小小角落,更曾登上國宴的舞台,其尺度有大有小,形式各異,但通常來說,小吃攤文化,其所交織出的,可說是一幅幅與在地文化所共同演繹出的在地風情畫。 然而現代性帶來飲食文化的變遷,小吃文化成了符號消費下的新產物,都市中的小吃攤成了被資本操弄的鄉土符號,人們都在趕效率,小吃成了一種需要,而不再細嚼慢嚥,

品嚐其背後文化,許多打著懷舊戲碼外表且與當地較無關連性的小吃攤空間,便出現於各大都市與觀光地區,利用壓縮時空、解構地方,成為地區上演迎合觀光人潮的小吃嘉年華,人們也不知自己所吞何物,更甚者,這些符號戲碼,吞噬許多傳統飲食環境,地方失去逐漸原有特色,將人們帶入了失序怪異的飲食環境,視覺刺激成了消費小吃的主要導向,小吃的好吃與否,似乎已不再過於重要,伴之而來的有小吃文化的符號化、去差異性、複製化、同質化……等各種變調。如從相關文獻記錄來看,臺灣各地原有的小吃攤應是有著原色美和人情家鄉味等各種感性和不拘形式的本質,可說是沒有所謂消費性的視覺刺激,並有著濃厚的人情滋味及在地風情。而在現今社會中,如還維

持著舊時風情的小吃攤,更是現今人人嚮往,每到假日必去朝聖觀光的各大地點,可說是,當社會越趨進步,人們卻越趨向早期的傳統風景,也印證了小吃攤著實有其不可抹滅的魅力及種種特質存於其中。 本研究透過場所精神及人文地理學等相關理論,著重人和環境的互動經驗,不做單純探討空間表象或餐飲專業本身之討論,而是更注重於人們透過各種知覺經驗,產生於傳統小吃攤中地方感、認同感及各種獨有特質,記錄探討至今臺灣各地,仍有其舊時風貌的小吃攤,其所具有的場所精神,並藉由分析飲食文學、空間文本等資料,探究出何以構成小吃攤所具有的場所精神之脈絡。以此對在現代性發展下所衍生的小吃攤文化之混沌現象,提出改善之道。當瞭解小吃攤

所具有的傳統文化特質與架構脈絡,望其當較傳統之小吃攤面臨改變的浪潮時,能有所本可循,而不輕易的陷入視覺刺激的符號消費空間中,並希冀其研究可給相關領域設計者、經營者等相關人士產業有關更多在地飲食文化底蘊的知識和感性特質,供其參考或應用。

苗栗中正路美食的網路口碑排行榜

-

#1.[苗栗.美食]苗栗故事館.客家風味料理~復古老蒐藏展示館

銅鑼火車站前中正路老街附近幾家店都是賣客家菜,就只有這間生意最好,所以我們也跟著湊熱鬧,店裡沒有冷氣但沒涼風扇。 · 當天有團體客人包了近半場,上菜 ... 於 www.viviyu.com -

#2.原來苗栗這麼強!特選12 間在地美食,別再說苗栗沒東西吃啦!

相信大家都有看到最近新竹、桃園漸漸崛起脫離美食沙漠,現在連苗栗也不遑多讓了喔! ... 苗栗縣頭份市中正路246號(頭份國小斜對面) ☎️03-7696114 於 today.line.me -

#3.苗栗學生的回憶!3代水晶餃串燒舖滿韭菜蒜 - 奇摩新聞

聯合大學八甲校區,就位在山坡上頭,四週圍風景很優美,但是,吃東西該怎麼辦呢,沒關係順著山路往下走,到苗栗市中正路,品嚐在地小吃。 於 tw.stock.yahoo.com -

#4.[八方雲集] 2022 最新菜單價錢, 鍋貼水餃價格表| 全台連鎖專賣 ...

頂呱呱菜單價格 (預定新增中!) ... 美食是很主觀的,每個人口味喜好都不同,只有靠自己去品嚐,才知道這美食適不適合你的味,哪怕是一碗簡簡單單的滷 ... 於 yoti.life -

#5.苗栗美食-食在苗栗 - Facebook

天使幸福料理 ... 苗栗市中正路1100號天使幸福料理號外號外~又是小編來推薦美食的時候了! 你們有沒有想過雞腿的大小也會影響胃口,跟大家說說我們家的超大雞腿便當,光雞腿 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#6.苗栗美食推薦!必吃料理名單、銅板美食、人氣麵攤 - 小兔小安 ...

然後湯內有大量香菜跟油蔥,. 這一碗吃下去就飽了。 詳細圖文:金榜麵店. 金榜麵館營業時間:07:00~20:00; 地址: 苗栗縣三義鄉中正路170-7號 ... 於 bunnyann.com -

#7.也要把美食吃透透!|六家必吃三義/勝興老街美食小吃|懶人 ...

這一次特地安排一日苗栗三義/勝興老街美食之旅幫. ... 【苗栗美食】來趟慢城之旅外,也要把美食吃透透! ... 地址:苗栗縣三義鄉中正路120號. 於 lm1517lm.pixnet.net -

#8.[苗栗三義]金榜麵館vs賴新魁麵館~人氣排隊名店,用餐人潮滿滿 ...

[苗栗三義]金榜麵館v.s賴新魁麵館~人氣排隊名店,用餐人潮滿滿,你愛哪一間呢/苗栗美食/三義美食/客家粄條/方便停車 · 金榜麵館 · 地址:苗栗縣三義鄉中正路170 ... 於 eva6955.pixnet.net -

#9.【苗栗頭份美食小吃】鮮肉湯包 在多人也要排隊非吃不可的爆 ...

NANA特地選了周末準備出發來去苗栗頭份吃美食. 苗栗頭份美食鮮肉湯包(2).JPG. 苗栗頭份鮮肉湯包位於苗栗縣頭份中正路246號. 這間在頭份有兩間,但我們 ... 於 nanai.tw -

#10.苗栗銅鑼人氣美食 小食光麵堂 深受當地人喜愛的平價美食 ...

小食光麵堂店家地址: 苗栗縣銅鑼鄉中正路76號服務專線: (03) 798-1005 營業時間: 週一~週日06:30~13:00 苗栗已去過了不少回了, 於 wonmiao.pixnet.net -

#11.石二鍋

中彰投 ... 北北基; 桃竹苗; 中彰投; 雲嘉南; 宜花東; 高屏 ... 禮券查詢 · 使用條款 · 好站連結 · 王品瘋美食 · 消費意見 · 行銷合作 · 食材/非食材供應 · 同仁意見. 於 www.12hotpot.com.tw -

#12.苗栗市必吃美食小吃總整理》苗栗美食餐廳推薦懶人包~菜單 ...

橋頭小吃, 037-261043, 苗栗縣苗栗市中正路131號, 17:00-01:00(週日休), 乾麵、鴨肉麵、豬頭肉湯、滷味, 濃濃古早味的道地小吃店. 於 boda88.pixnet.net -

#13.【苗栗.食】道地客家小吃金榜麵館啖大份量板條與豬頭肉

△一碗融合米香及油蔥香的乾粄條,搭配豬頭肉湯是老饕吃法。 景點資訊. 金榜麵館. 地址:苗栗縣三義鄉中正路170-7號電話:037-873-567 於 travelcom.com.tw -

#14.三義美食、 景點、住宿、伴手禮~苗栗三義好好玩! - 飛天璇的 ...

三義旅遊懶人包:美食x 景點x 住宿x 伴手禮苗栗三義是我們很常一日遊的地方,因為距離台中只要半個多小時的 ... 地址:苗栗縣三義鄉中正路170之1號. 於 flyblog.cc -

#15.苗栗必吃在地小吃!數十年老店的餛飩、肉圓、水晶餃

(老爺爺與小老婆, 達人美食, 台灣小吃, 苗栗美食, 江技舊記, 阿蘭姊水晶 ... 招牌料理:杭菊餅地址:苗栗縣銅鑼鄉中正路94-1號電話:(037)98-1155 於 travel.ettoday.net -

#16.7家「苗栗必吃排隊美食」!在地人口袋名單,頭份最美麵店

udn走跳美食/Mika 苗栗頭份、竹南比苗栗本市還要繁榮熱鬧, ... 地址:苗栗縣頭份市中正路246號(地圖https://goo.gl/maps/5wyE6FFjSmQzXYvB7). 於 udn.com -

#18.【苗栗】內行人帶路!盤點5家必吃美食,爆漿湯包、秒殺炸雞

2020年8月12日 — 盤點5家必吃美食,爆漿湯包、秒殺炸雞、療癒芒果冰,吃到超滿足不用花大錢,約上好友衝一波 ... 真.鮮肉湯包. 地址:苗栗縣頭份市中正路246號 ... 於 www.lookit.tw -

#19.苗栗三灣美食】台三線補給站,堅持不加味精的老闆之美味魯肉飯

三灣也有不少美食在路旁唷,像這家台三線補給站的排骨酥麵就很不錯,口感很扎實:) 湯頭算清淡,感覺吃... ... 352苗栗縣三灣鄉中正路223號 03 783 3798. 於 cold91.com -

#20.【南庄老街必吃5大美食整理】苗栗美食~英姐小吃店/江記花蜜 ...

紮實的口感與濃郁香氣的桂花蛋捲,來南庄老街玩的旅人們記得多帶一盒回家吧! 丈母娘豆干. ✓地址:苗栗縣南庄鄉中正路52 ... 於 www.liviatravel.com -

#21.【苗栗美食】賴新魁麵館 - 跟著董事長遊台灣

【苗栗美食】賴新魁麵館- 菜單|跟著董事長遊台灣 店內亦提供許多小菜供客人挑選,其中大骨肉是這裡的 ... 地址:苗栗縣三義鄉中正路170-1號 電話: (037) 872-600 於 www.taiwanviptravel.com -

#22.苗栗美食外送外賣| 附近餐廳推薦| Uber Eats

挑選苗栗的各家餐廳,就近訂購美食外送和外帶。 ... 苗栗的美食外送. 使用Uber Eats,將您最愛的苗栗餐廳美食外送到府。 ... 苗栗縣苗栗市中正路886號, Miaoli, 360 ... 於 www.ubereats.com -

#23.苗栗縣頭份食記﹞鮮肉湯包在地人激推,皮薄嫩、肉鮮美

苗栗 縣頭份食記﹞鮮肉湯包在地人激推,皮薄嫩、肉鮮美、汁多濃、個頭 ... 鮮肉湯包、美味湯包、貢丸湯加蛋、頭份中正路美食、頭份美食列表、苗栗美食 ... 於 wilsonwu1974.pixnet.net -

#24.香鄉小吃店 - 公司資料庫

公司名稱, 香鄉小吃店 ; 負責人, 陳文標 ; 登記地址, 苗栗縣苗栗市中苗里中正路525號1樓 ; 公司狀態, 核准設立 ; 資本額, 50,000元. 於 alltwcompany.com -

#25.[食記] [苗栗南苗] 瑞軒小吃(推水晶餃/粄條) - 酒娘未笑

店名: [苗栗苗栗] 瑞軒小吃 地址: 苗栗市新光街上(接近中正路,信義路,新光街交叉口/7-11對面) 電話: 037-371988 營業時間: 早上6:00--下午2:00(禮拜天 ... 於 llafcdll2.pixnet.net -

#26.苗栗市美食推薦!在地人帶路,隱藏版美食一次看 - GOMAJI

但你知道必吃的苗栗市美食有哪些嗎?今天編輯就找來在地人帶路 ... 苗栗美食優惠券整理>>點我 ... 地址:苗栗縣苗栗市中正路673號電話:(03)737-1598 於 www.gomaji.com -

#27.苗栗縣三義鄉中正路170-7號金榜麵館

地址: 苗栗縣三義鄉中正路170-7號營業時間: 07:00–20:00 規劃走三義桐花步道時在谷歌上搜尋一下三義美食出來的第一間就是這間而且這間麵店在我們 ... 於 blog.pklife.tw -

#28.苗栗美食懶人包總整理@ OSO Casa - 隨意窩

[苗栗美食 懶人包總整理] 陸續增加維護中各位鄉親累積六年的文章總整理為的就是讓各位鄉親可以 ... 地址:竹南鎮中正路與民族街的交叉口, 銅鑼蛋餅招牌是蛋餅不是銅鑼. 於 blog.xuite.net -

#29.苗栗美食| 鮮肉湯包。生意好到人潮爆整間店

鮮肉湯包苗栗美食苗栗早餐苗栗小吃苗栗排隊美食2018.7.9 奇摩首頁編輯推薦文這間鮮肉湯包收在口袋名單中不. ... 店址:苗栗縣頭份市中正路246號 於 fairylolita.com -

#30.【苗栗】 精選7家頭份必吃排隊美食|來頭份不想肚子餓在地人 ...

苗栗美食 mika0310 2021-10-08 ... 苗栗排隊美食麵容餃好|頭份最美竹南最有質感復古文青風麵店。 ... 地址:苗栗縣頭份市中正路246號(地圖) 於 mikatogo.com -

#31.鮮肉湯包| 在地人激推苗栗頭份美食,上菜速度快早上6點就開

地址:苗栗縣頭份市中正路246號 鮮肉湯包| 在地人激推苗栗 ... 有來苗栗頭份走跳,記得不要忘記來鮮肉湯包品嚐這家在地美食哦! 更多苗栗好吃好玩點我 ... 於 2hyperlife.com -

#32.苗栗旅遊| 苗栗內行人必去私房景點、道地銅板美食報你知

這裡整理了苗栗的十大景點、搭配苗栗5大必吃銅板美食,邊吃邊走的懶人包攻略,讓你享受 ... 地址|苗栗縣南庄鄉東村中正路151號(參山國家風景區管理處南庄遊客中心) ... 於 www.shopback.com.tw -

#33.苗栗南庄|苗栗南庄景點一日遊二日遊行程推薦&必吃美食懶人包

香甜清爽飄出桂花香味的桂花釀,來到南庄老街務必來上一杯。 ▽. 粿夫人. 地址:苗栗縣南庄鄉中正路. 於 ryohei0221.pixnet.net -

#34.苗栗南庄最好吃老街美食精選懶人包 - 鄉民食堂

英姐小吃店苗栗縣南庄鄉中正路33號 03 782 1321. 營業時間 06:00–16:00. 相關連結 【苗栗南庄老街美食】英姐小吃店❤南庄老街必吃50年老店道地客家 ... 於 foodpicks.tw -

#35.苗栗美食。好食好時台式居酒屋Good Food Good Times︱在文 ...

店家位於苗栗市中正路673號,斜對面是華南銀行還挺好找的!因為適逢暑假生意超好,所以一行人還刻意提前開車抵達,以免遠到而去的我們在現場久候。 於 ha-blog.tw -

#36.【苗栗美食】天涯海餃|四季豆水餃&脆皮煎餃 - 貝哥照玩誌

其實到苗栗就是會比較想吃粄條或水晶餃,加上天涯海餃在Google上的評分 ... 苗栗-美食-天涯海餃-四季豆-水餃-煎餃- ... 地址 苗栗縣苗栗市中正路133號 於 hiromishi.com -

#37.苗栗中正路美食 :: 台灣豬豬真好吃

台灣豬豬真好吃,苗栗小吃第一名,南苗美食,苗栗客家美食,苗栗市區餐廳, ... 2019年2月25日—店家資訊:苗栗市中正路503巷30號|037-350600|08:00-14:00(每週日公休). 於 twpig.iwiki.tw -

#38.2022最新【苗栗縣-經濟小吃小三統】評價、電話 - 熱搜情報網

經濟小吃小三統(地址:360台灣苗栗縣苗栗市中正路630號|電話:03 732 1328)更多【餐廳美食】熱搜推薦-:小三統電話, 於 hot-shop.cc -

#39.金榜麵館~苗栗三義美食推薦,價格平價又大份量,CP值高

金榜麵館是苗栗三義知名美食小吃,因為餐點價格平價且大份量,因而深受在地人喜愛,也有不少遊客慕名前往, ... 地址:苗栗縣三義鄉中正路170-7號 於 amonblog.com -

#40.苗栗縣中正路美食 - 愛食記

要找台湾版食べログ(tabelog)、台湾的大众点评(大眾點評),最公正的美食評論、找餐廳網站,就是愛食記App~ 快來看看愛食記幫你整理的苗栗縣中正路美食!! 於 ifoodie.tw -

#41.苗栗超人氣排隊美食,蔥花和肉餡滿滿的好吃湯包!

頭份鮮肉湯包,在谷歌擁有2000多則4.5顆星好評,位在頭份市中正路、信東路交叉口,店面沒有店名就叫鮮肉湯包,營業時間只從凌晨6點到中午1點, ... 於 www.popdaily.com.tw -

#42.[ 苗栗三義客家美食] 金榜麵館~人氣排隊名店- 寶寶溫旅行親子生活

拍攝地點: 苗栗金榜麵館. 拍攝器材: Fujifilm S5pro+Tamron 28-75/2.8. 金榜麵館地址: 苗栗縣三義鄉廣盛村中正路170-7號. 金榜麵館電話: 037-873567. 於 bobowin.blog -

#43.金榜麵館,苗栗三義超人氣客家麵食館 - 愛吃鬼芸芸

金榜麵館營業電話:(03)787-3567營業地址:苗栗縣三義鄉中正路170-7號營業時間:07:00-20:00猜你想看: 精. ... 桃竹苗美食anise 2020-02-22 ... 於 aniseblog.tw -

#44.苗栗竹南、頭份吃什麼?猶豫就沒了苗栗必吃美食先排隊再說

精選10家苗栗竹南、頭份在地小吃,不管是正餐還是點心或者冰品通通有,當你還在思考 ... 擱再來包子地址|苗栗縣竹南鎮中正路42號營業時間|週一至週 ... 於 imreadygo.com -

#45.10 大苗栗市最佳美食餐廳 - TripAdvisor

苗栗 市美食餐廳Miaoli City · 1. 陶板屋- 苗栗中山店 · 74 則評論 · “慶生及提前慶賀母親節” · 2. 江技舊記專業餛飩 · 42 則評論 · 3. 棗莊古藝庭園膳坊 · 66 則評論目前休息. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#46.苗栗市中正路52號 - 藍色起士的美食主義

二分之三咖哩開店時有注意到,不過不會特地午餐跑一趟苗栗,這次加上了屋咖人,就可以排在同一天裡。 另外獨立書店日榮本屋就在附近,也可以吃完咖哩 ... 於 blue74.net -

#47.苗栗銅鑼人氣最高的小吃『小宋餃子館』、苗栗板條 - 梅格 ...

苗栗 銅鑼杭菊11月雪『秋美人』隧道式烘烤最大顆的杭菊. 吃完餃子就可以去看油桐花摟,開車五分鐘超方便. 小宋餃子館 苗栗縣銅鑼鄉中正路184之1號. 於 angelababy.tw -

#48.果菜香牛肉麵,苗栗市推薦麵食炒飯,蔬果熬湯配大塊軟Q牛肉

... 塊軟Q牛肉,炒飯加酸菜隱藏版吃法CP值超高!(苗栗美食/苗栗牛肉麵/邀約) ... 果菜香牛肉麵,位於苗栗市中正路鬧區,環境乾淨明亮. ▽果菜香牛肉麵. 於 buuz.tw -

#49.臻閣小吃-苗栗縣

【臻閣小吃】位於苗栗縣苗栗市中正路907號,在地深耕經營27年多,目前由第二代負責人接手經營,為消費者提供客家美食、飯麵粥湯…等台灣在地特色美食小吃,除此之外還有 ... 於 www.soeasy.today -

#50.銅鑼一日遊|苗栗銅鑼輕旅行,不繞路景點美食旅遊玩到底

銅鑼景點2021,苗栗銅鑼一日遊,免費景點、銅板小吃,戶外景點網羅2021更新資訊 ... 小宋餃子館苗栗美食小吃推薦,住址:苗栗縣銅鑼鄉中正路184-1號, ... 於 ikiwi.tw -

#51.2014.1.8~3.2苗栗市中正路雙數號的33家餐飲店

苗栗 市南苗這一帶,因為有法院、聯合大學、老社區等等,所以中正路後半段的小吃店雲集。有一天,我莫名其妙就做了一個決定,我要一家接著一家光顧, ... 於 newbrue.pixnet.net -

#52.[苗栗三義]:金榜麵館VS. 賴新魁麵館 - 波比看世界

店名:金榜麵館地址:苗栗縣三義鄉廣盛村中正路170-7號電話:037-873567---在出發苗栗前,一直看到金榜與賴新魁兩家麵店的食記,心想一定要選一家來吃 ... 於 anrine910070.pixnet.net -

#53.【苗栗美食餐廳】金榜麵店@ 苗栗在地人必吃料多實在人氣 ...

想吃道地的苗栗客家小吃可以選擇金榜麵店哦! 《金榜麵館》. 地址:苗栗縣三義鄉中正路170之7號電話:037-873567 營業時間:7 ... 於 lovetwhotel.com -

#54.【南庄】英姐小吃店隱身市場的在地老店一起來苗栗 ... - 涼子是也

記得大約8年前到訪苗栗南庄老街時,當時南庄市場小吃的口袋名單,有英姐小吃店與松鶴小吃店2枚, ... 地址:苗栗縣南庄鄉中正路33號營業時間: 於 lyes.tw -

#55.市場周圍10間必吃的通霄小吃美食,你吃過哪幾家?

苗栗 通霄的小吃美食大多集中在慈惠宮、市場周圍以及中正路這區域上,開車前來的朋友,通霄車站旁有小型停車場可臨停,但位子不多,也不要因為市區沒有停車 ... 於 haohui2017.com -

#56.網友激推「苗栗美食TOP 10」!爆量蔥花湯包、玫瑰霜淇淋...有 ...

2020年最該攻略的苗栗美食景點在這裡!MENU美食誌盤點網友們大推的苗栗美食,Top 10名單中居然有4家是有得吃又有得玩的景點,除了蔥爆湯包、蛋餅煎餃 ... 於 playing.ltn.com.tw -

#57.苗栗》南庄老街,精選10大必吃必買美食及必遊景點!美拍秘境

招牌蒜滷豆干一份50元。 丈母娘豆干在南庄有兩家店,分店位於桂花巷內有一、二樓座位,老店在中正路老金龍 ... 於 yiwu.com.tw -

#58.銅鑼中正路美食的推薦與評價,FACEBOOK、PTT和網紅們 ...

苗栗 銅鑼美食「佳壽春手工麵館」,位於銅鑼中正路上的麵食小吃店,販售店家各式小菜、水餃、炒飯、牛肉麵,使用自製的手工麵條,食材天然無添加,用鮮宰牛大骨熬煮湯頭, ... 於 hypermarket.mediatagtw.com -

#59.【苗栗銅鑼美食】好好吃的乾式客家美食水晶餃 ... - 13's幸福食光

小食光食堂,銅鑼美食,苗栗銅鑼美食,苗栗美食,苗栗水晶餃,銅鑼水晶餃,銅鑼小食光,小食光,小食光麵堂菜單, ... 地址︰苗栗縣銅鑼鄉中正路76號|導航 於 13blog.tw -

#60.[苗栗] 橋頭小吃在地狼的深夜食堂推薦! - 品克小姐

店名:橋頭小吃地址:苗栗縣苗栗市中正路131號電話:037261043 營業時間:17:00~00:00 消費日期:109.3 這家店一定很多人都不懂店名的由來只有老司機 ... 於 pinkfei0212.pixnet.net -

#61.[苗栗美食]金榜麵館/大份量便宜好吃的客家麵店/有專屬停車場 ...

[苗栗美食]金榜麵館/大份量便宜好吃的客家麵店/有專屬停車場/假日排隊人潮綿延數百公尺. 苗栗美食, ♥小佳愛吃 ... 地址:苗栗縣三義鄉中正路170-7號 於 www.tiffany0118.com -

#62.苗栗團餐餐廳.南庄團餐餐廳 - 勝泰5657旅遊網

苗栗 團體餐廳網提供,苗栗遊覽車餐廳推薦,苗栗公館遊覽車餐廳,苗栗團體餐廳,苗栗遊覽車餐廳,遊覽車合菜餐廳苗栗, ... 三灣鳳廷小吃店037-831726苗栗縣三灣鄉中正路151號. 於 www.5657.com.tw -

#63.【苗栗頭份】鮮肉湯包蔥花無限續加皮薄餡多味鮮美在地人也愛 ...

『鮮肉湯包』皮薄餡多味鮮美頭份銅板美食在地人激推中式早餐香蔥入菜蔥花無限續加TVBS食尚 ... 營業地址:苗栗縣頭份市中正路246號(頭份國小斜對面) 於 caramelmm.pixnet.net -

#64.雞腿豬油飯50元!肉羹湯30元!銅板價三餐省錢好選擇

【苗栗美食】頭份在地人從小吃到大的「無名小吃」,雞腿豬油飯50元!肉羹湯30元!銅板價三餐省錢好選擇~ ... 店家地址:苗栗縣頭份市中正路75號. 於 huablog.tw -

#65.苗栗美食外星球食堂.麻辣燙湯滷味.藥燉排骨.羹飯菜單營業時間 ...

外星球食堂位於中正路靠近東海街,就在全家便利商店的旁邊,對面是苗栗地方法院,旁邊也有許多的停車格,對開車的朋友來說非常的方便喔! 於 timmyblog.cc -

#66.2021苗栗美食》推薦10 樣吃貨必吃人氣美食 - 好好玩台灣

依山傍水的苗栗山城在美食發展上將道地的客家風味融入在許多銅板小吃與美食中。除了苗栗咖啡廳、苗栗景觀 ... 地址:351苗栗縣頭份市中正路246號營業時間:06:00-13:00 於 www.welcometw.com -

#67.苗栗頭份市中正路商圈 - 智慧商業獅

在最熱鬧的中正路上,有許多知名小吃,如鮮肉湯包、嘉鄉豆腐店等等,食尚玩家都有報導過喔。 於 www.bizlion.com.tw -

#68.雲林美食》北港朝天宮廟口小吃這五家必吃!! 煎盤粿 - 兔兒毛毛 ...

雲林有什麼在地美食? ... 過年走春拜拜順便吃美食吧~北港朝天宮~台灣媽祖廟總廟【北港朝天宮】位於雲林縣北港鎮 ... 地址|雲林縣北港鎮中正路24號. 於 twobunny.tw -

#69.苗栗美食@ 傻蛋夫妻生活札記:: 痞客邦::

美食 】『穎川美食館』古色古香!三合院老宅內的客家料理! Dec 20 2021 00:00. 【苗栗市。美食】『米老虎壽司-苗栗光復店』通通銅板價!10元平價壽司專賣店! 於 sillycoupleblog.tw -

#70.【苗栗三義美食】金榜麵館。平價好吃CP值高份量料多實在大 ...

【苗栗三義美食】金榜麵館,平價好吃CP值高,份量料多實在大碗。 在地人推薦客家小吃,人氣排隊名店|三義木雕博物館|三義火車站|中正路| 三義市區最 ... 於 www.maxfoodfun.com -

#71.15個苗栗人才知道的在地隱藏版美食@ cafe ya

天美鮮肉包是曾獲食尚玩家以及鳳中奇緣推薦的知名店家,此次剛好經過又肚子餓,便順手買了一個肉包一個菜包,實際吃起來覺得料多味美,值得回購! 地址:苗栗市中正路360-1 ... 於 yayaya0805.pixnet.net -

#72.遊銅鑼、逛老街、吃美食:銅鑼蛋餅、小宋餃子館 - 郊外踏青去

聽說中正路與銅鑼街交會處有一間人氣早餐店,很特別的是它並非實體 ... 鎮,以前對銅鑼最早的印象,除了車站、桐花、雙峰山,再來就是苗栗故事館(以前 ... 於 hwsln.pixnet.net -

#73.洪記中港肉圓︱75年歷史的竹南美食,苗栗人從小吃到大的肉圓

洪記中港肉圓是陳協和金紙行老闆推薦我們去的竹南美食,我們到了才發現原來洪記中港肉圓是一家 ... 地址:苗栗縣竹南鎮中正路308號電話:03-746-8069. 於 yama.tw -

#74.新竹| 苗栗美食Archives - 剎有其食

看完了油桐花,沿著路線下山其實就會回到中正路剛好就會經過「賴新魁麵館」,雖然中午吃那麼「青操(豐盛)」 但剛走完挑炭古道有一點饑寒交迫,所以決定還是吃一下找了 ... 於 safood.tw -

#75.苗栗三義美食【目鏡麵食早點】三義市場必吃銅板美食!超澎湃 ...

目鏡麵食早點位在苗栗縣三義鄉新生路上,近中正路、光復路交叉口,更白話文就是早上很熱鬧的三義市場這兒啦 各式美味早餐爆炸多的地方,早餐、午餐來這裡 ... 於 misshuan.tw -

#76.【苗栗美食推薦】2021精選苗栗Top10人氣IG美味必吃餐廳 ...

但是除了草莓之外,其實有許多飄香多年的苗栗美食餐廳!70年的餛飩老店、美味多汁的湯包,讓你一口接著一口停不 ... 地址:苗栗縣頭份市中正路246號. 於 www.treatrip.com -

#77.郭菊蘭電話號碼037-266-616 - 苗栗縣小吃店 - 樂趣地圖

... 苗栗縣, 苗栗縣苗栗市, 苗栗縣苗栗市小吃店 所屬分類: 食, 食品餐飲, 美食佳餚, 小吃店, 苗栗縣小吃店 ... 地址: 苗栗縣苗栗市中正路360號之1 | 電話: 037-354-376 ... 於 poi.zhupiter.com -

#78.苗栗縣苗栗市的美食餐廳| FonFood瘋美食:找餐廳,找食記

苗栗 縣苗栗市中苗里建台街一巷13號. 類別:. 下午茶 、咖啡 、麵包蛋糕. 食記(24) | 最新食記: 11個月前. Google評價:4.5 / 339則. 5. 陶板屋和風創作料理(苗栗中山 ... 於 www.fonfood.com -

#79.九里香水餃牛肉麵| 苗栗火車站附近的在地老字號水餃牛肉麵店

九里香水餃牛肉麵館在苗栗火車站附近,是苗栗在地人氣美食之一,google評論700多則中,榮獲4顆星認證。 ... 地址:苗栗縣苗栗市中正路99號. 於 niniandblue.com -

#80.【苗栗美食】金榜麵館,大份量平價客家粄條,在地人氣排隊店!

人多時需要先在門口候位,再由店員帶位入座! 2604. 【金榜麵館】. 地址:苗栗縣三義鄉中正路170- ... 於 lolwarden.pixnet.net -

#81.苗栗縣苗栗市中正路1170巷美食分類清單Page1 - 美食跟我走 ...

這裡整理收藏了苗栗縣苗栗市中正路1170巷的美食資訊Page1,有各式各樣的美食料理與店家推薦,還有多種美食的懶人包資訊,讓大家可以快速尋找菜色與餐廳資訊。 於 whofood.net -

#82.頭份人不想說的17間頭份在地美食、沒吃過別說苗栗是美食沙漠。

<全文介紹及店家資訊> #鮮肉湯包(中正路) 地址:苗栗縣頭份市中正路246號電話:無部落客粉絲團:(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定) ... 於 www.walkerland.com.tw -

#83.苗栗三義小吃

地址:苗栗縣三義鄉中正路170之1號(對面有特約停車場). 電話:037-872600. 營業時間:07:00am-08:00pm. 招牌:客家粄條、豬頭肉. 看人潮就知道有多好吃了,但店內桌數 ... 於 z20022002123.pixnet.net -

#84.苗栗美食推薦|彩色蒸餃.三角圓.蔥油餅.芋圓仙草凍.草莓冰

苗栗 景點這麼好玩,美食當然也不能錯過啦玩苗栗吃什麼呢?苗栗超多人氣的小吃店 ... 苗栗故事館地址:苗栗縣銅鑼鄉中正路192號營業時間:9:00 ~ 20:00 於 fullfenblog.tw -

#85.苗栗小吃內行人點名這9家:水晶餃配半麵半米粉

天美鮮肉包地址:苗栗縣苗栗市中正路360-1號電話:(037)374-089 時間:14:00~18:00 價格:鮮肉包12元,高麗菜包12元. 09. 湯家肉圓 客家鹹香口味 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#86.苗栗美食旅遊好去處彙整

苗栗 頭份美食尚順育樂世界皇廚一品牛排(尚順店) 親子旅遊~平價實在,大塊吃好肉 ... 店名:金榜麵館地址:苗栗縣三義鄉中正路170之7號難得來到苗栗三義小旅行,. 於 paulyear.com -

#87.【苗栗南庄】英姐小吃店|市場裡飄香50多年的古早味

【苗栗南庄】英姐小吃店|市場裡飄香50多年的古早味,招牌勾勾麵晚來可能就吃不到,南庄美食推薦! ... 地址:苗栗縣南庄鄉中正路33號電話:037821321 於 cindypark.cc -

#88.【2021苗栗美食.景點一日遊】食尚玩家懶人包.私房行程

屋簷下桂花釀037-822335 苗栗縣南庄鄉中正路24號六日及例假日週六09:30-20:00 ... 客家媳婦小吃館037-823630 苗栗縣南庄鄉中正路33號11:00-20:00 於 taiwantour.info -

#89.食尚玩家美食小吃-苗栗縣苗栗市 - 微笑台灣319鄉-319PAPAGO

食尚玩家美食小吃總整理-苗栗縣苗栗市美食-www.319papago.idv.tw. ... 橋頭小吃, 037-261043, 苗栗市中正路131號, 乾麵,骨肉湯,鴨肝,鴨腿, 17:00-01:00 週日公休. 於 www.319papago.idv.tw -

#90.經濟小吃(小三統)

苗栗 市「小三統客家料理」供應多種道地的傳統客家菜及小吃,平價實惠評;過去店名只是簡單的「經濟小吃」幾個字,但因鄰近著名 ... 360 苗栗市苗栗縣苗栗市中正路630號. 於 tunnel.work.idv.tw -

#91.苗栗縣頭份鎮中正路247巷美食店家餐廳清單

苗栗 縣頭份鎮中正路247巷靠北餐廳情報-第1頁,透過相互分享苗栗縣餐廳食記、評價、心得,協助大家評估靠北程度,找苗栗縣餐飲資訊超上手. 於 needmorefood.com -

#92.【精選苗栗美食20間】推薦其他小吃.必吃懶人包!(2018.12更新)

苗栗美食 (麵條以及湯頭都可以客製化,醡醬麵好吃). 頂極川味牛肉麵這家位於苗栗市區的牛肉麵店, ... 電話:None. 地址:苗栗縣頭份鎮中正路246號. 於 zi.media -

#93.苗栗美食 卓蘭-佳君麵食館。峨崙廟旁的古早味客家小吃店

地址:苗栗縣卓蘭鎮中街里中正路81巷10號峨崙廟旁. 延伸閱讀. [美食] 苗栗‧苑裡-老李紅燒牛肉麵♥年輕老闆經營的古早味麵店*. 於 sillybaby.tw -

#94.【苗栗三義美食】賴新魁麵館。遊客全都瘋吃這碗粄條 - 妮喃小語

營業時間:07:00–20:00 · 電話:03 787 2600 · 地址:苗栗縣三義鄉中正路170之1號 ... 於 www.niniyeh.com -

#95.苗栗市美食推薦|『55間麵飯小吃懶人包』在地人必吃的飯食麵 ...

店家資訊:苗栗市中正路503巷30號|037-350600|08:00-14:00 (每週日公休). ·推薦品項:蝦仁蛋炒飯、客家湯圓、金針豬肉湯、滷肉飯、炒豬肝。 於 vivawei.tw -

#96.【苗栗吃什麼】三義美食懶人包,7家在地推薦美食小吃 - 旅行 ...

... 還有哪些值得吃呢?這次就帶大家從市區、勝興車站、勝興老街到龍騰斷橋,一次吃遍七間在地美食小吃! ... 地址:367苗栗縣三義鄉中正路120號電話:+886980186209 於 jatraveling.tw