蓬萊米粉在來米粉的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦高誌鍵,黃雲霞,王子芳寫的 米穀粉應用製作:新型態米食糕點 和曹銘宗的 蚵仔煎的身世:台灣食物名小考都 可以從中找到所需的評價。

另外網站在來米、粳米和秈米要怎麼分?」教你如何分辨米的種類!也說明:粳米,又稱為蓬萊米。米飯口感香Q、有黏姓、吸水性好,咀嚼起來香甜帶Q彈,適合煮粥。 目前台灣一般吃的白飯、做壽司、煮粥建議挑選粳米或粳米粉又稱蓬萊米粉。

這兩本書分別來自翰英文化事業有限公司 和貓頭鷹所出版 。

國立雲林科技大學 企業管理系 林尚平所指導 葉建志的 米蛋糕的開發與推廣-以雲林縣鎮東麵食供應中心為例 (2013),提出蓬萊米粉在來米粉關鍵因素是什麼,來自於米蛋糕、米麵包、麵食供應中心、麵包供應中心、學校午餐。

最後網站米穀粉性質介紹 - 輝信碾米工廠則補充:蓬萊米粉 比其他米更具黏性和彈性,常用於發糕、芋粿巧等,近年來日本更掀起一股以蓬萊米粉所做的麵包糕點的風潮。 原料: 台灣本產糙米研磨方式: 濕磨、氣流式粉碎口感特性: ...

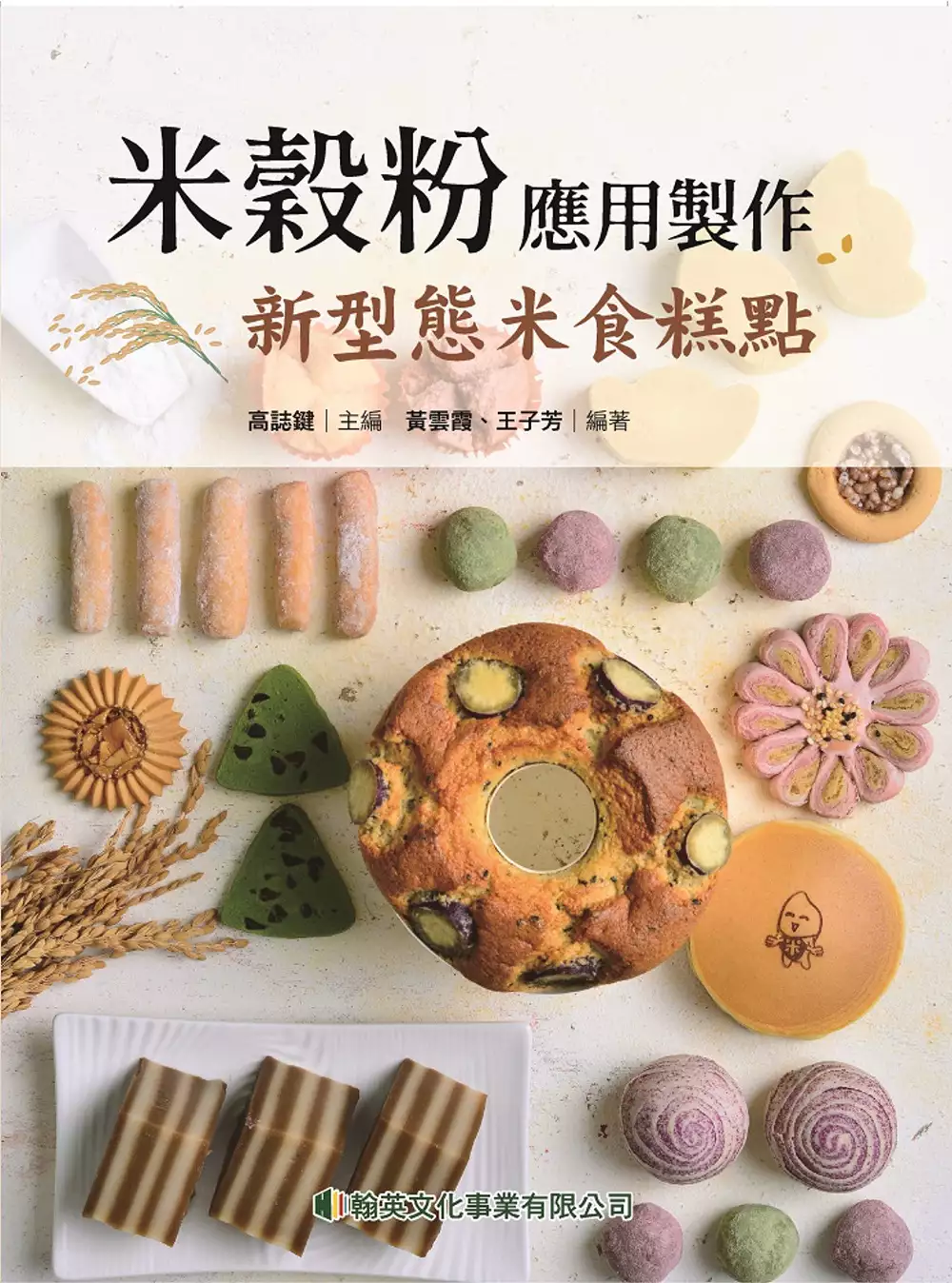

米穀粉應用製作:新型態米食糕點

為了解決蓬萊米粉在來米粉 的問題,作者高誌鍵,黃雲霞,王子芳 這樣論述:

看似簡單的米穀粉,藏著許多飲食與加工優點,只要運用得宜,就能變化出許多意想不到的創新米食! 本書收錄65道米穀粉料理,每道食譜均有詳盡步驟解說,使讀者能循序漸進,熟悉蓬萊米粉烘焙類、蓬萊米粉免烤類、在來米粉、糯米粉、米與麥綜合應用等不同領域,深入瞭解、迅速上手,體驗米穀粉手作魅力!

蓬萊米粉在來米粉進入發燒排行的影片

匠弄。涼薯菜粿 | 沙葛茶粿 Savory Hakka ChaGuo with Wayaka Yambean Filling

影音食譜: https://youtu.be/FNnGExvaSBk

圖文食譜: https://cookingalley.blogspot.com/2020/04/savory-hakka-chaguo-with-wayaka-yambean.html

按下時間點可分段觀看

00:03 專題介紹

00:26 涼薯 | 沙葛去皮方法

00:45 肉饀調味及製作方式

03:11 糯米粉糰操作 (最受歡迎部份)

04:52 包裹手法

05:45 烹調

食材 Ingredients

糯米粉糰材料

糯米粉 200g Glutinous Rice Flour (等約2.5杯量米杯)

在來米粉/ 蓬萊米粉 50g Rice Flour (等約2/3量米杯)

糖兩湯匙 2 table spoon Sugar

水 200ml Water (等約1量米杯再加一湯匙)

食用油一茶匙 1 tea spoon Cooking Oil

涼薯肉饀 | 沙葛肉饀

醃料:-

絞肉 約六兩 200g Minced Pork

鹽 半茶匙 1/2 tea spoon Salt

糖 半茶匙 1/2 tea spoon Sugar

料酒 一湯匙 1 table spoon Chinese Cooking Wine

白胡椒粉 1/2茶匙 1/2 tea spoon White Pepper Powder

水 一湯匙 1 table spoon Water

炒料:-

食用油 兩湯匙 2 table spoon Cooking Oil

薑末 一湯匙 1 table spoon Minced Old Ginger

豆薯 淨重 300g Wayaka Yambean

乾蝦米 一小把 20g Dried Shrimp

料酒 一湯匙 1 table spoon Chinese Cooking Wine (泡蝦米)

香菇 四大朵 4 Large size Dry Mushroom

紅蔥酥 三湯匙 3 table spoon Shallot Crisp

料酒 兩湯匙 2 table spoon Chinese Cooking Wine (炒饀時加入)

綜合調味醬料 Seasoning:-

五香粉 1/2茶匙 1/2 tea spoon Chinese 5 Spice Powder

白胡椒粉 1/2茶匙 1/2 tea spoon White Pepper Powder

鹽 一茶匙 1 tea spoon Salt

糖 一茶匙 1 tea spoon Sugar

醬油 一茶匙 1 tea spoon Soy Sauce

芝麻油 一茶匙 1 tea spoon Sesame Oil

蠔油 一湯匙 1 table spoon Oyster Sauce

延伸觀看 See More

療癒系麵食、米食播放目錄含30道料理

https://www.youtube.com/playlist?list=PLz6TalLfMingaOhBLprRjpIxlf8rdcTWM

透過連結來邀請支持者為這部影片製作各國語言字幕

http://www.youtube.com/timedtext_video?v=FNnGExvaSBk&ref=share

米蛋糕的開發與推廣-以雲林縣鎮東麵食供應中心為例

為了解決蓬萊米粉在來米粉 的問題,作者葉建志 這樣論述:

中文摘要 雲林縣政府為利用在地的稻米,增進學生對食用米製品的興趣,配合國人飲食及生活形態,敦促鎮東麵食供應中心以在地蓬萊米為主要原料,研發「米蛋糕」,藉由發展多元化米食餐點,與「米蛋糕」製作技術的提升,經推廣後對食用米的消費量可望大幅提升,同時利用在地的農特產品食材,將多樣化米食融入日常生活中,提昇雲林縣稻米消耗量,達成雲林縣政府推動在地消費,提振國產米食之政策目標。 本研究之研究對象有二﹕首先以鎮東國小之教職員工、學生及家長為對象,請麵食中心製作不同成分比例之蛋糕,分別為蛋糕A(100%麵粉)、蛋糕B(50%麵粉、50%蓬萊米)及蛋糕C(100%蓬萊米),讓消費者試吃,從試吃中

藉由問卷調查了解新產品之開發-「米蛋糕」,其口味是否符合各校所需。本研究運用分層隨機抽樣,將母體劃分成五層進行抽樣;其次以雲林縣經辦午餐學校之校長、午餐秘書及教師為研究對象,從問卷調查中了解麵食中心產品之滿意度、價格之訂定及產品如何做行銷推廣等相關事項,本研究根據雲林縣政府編定之〈雲林縣101學年度公立國民中小學學生人數一覽表〉,將母體依國中、國小(山線)、國小(海線)該三大區域劃分成三層進行抽樣。 由問卷調查結果進行詳細分析研究,並就分析結果予以討論,從而整合與歸納結論,俾以獲致研究發現。最後依據問卷調查之發現,予以綜合歸納比較,並對照研究問題作成結論與建議,俾提供主管機關作為日後經營

管理之參考。關鍵字﹕米蛋糕、米麵包、麵食供應中心、麵包供應中心、學校午餐.

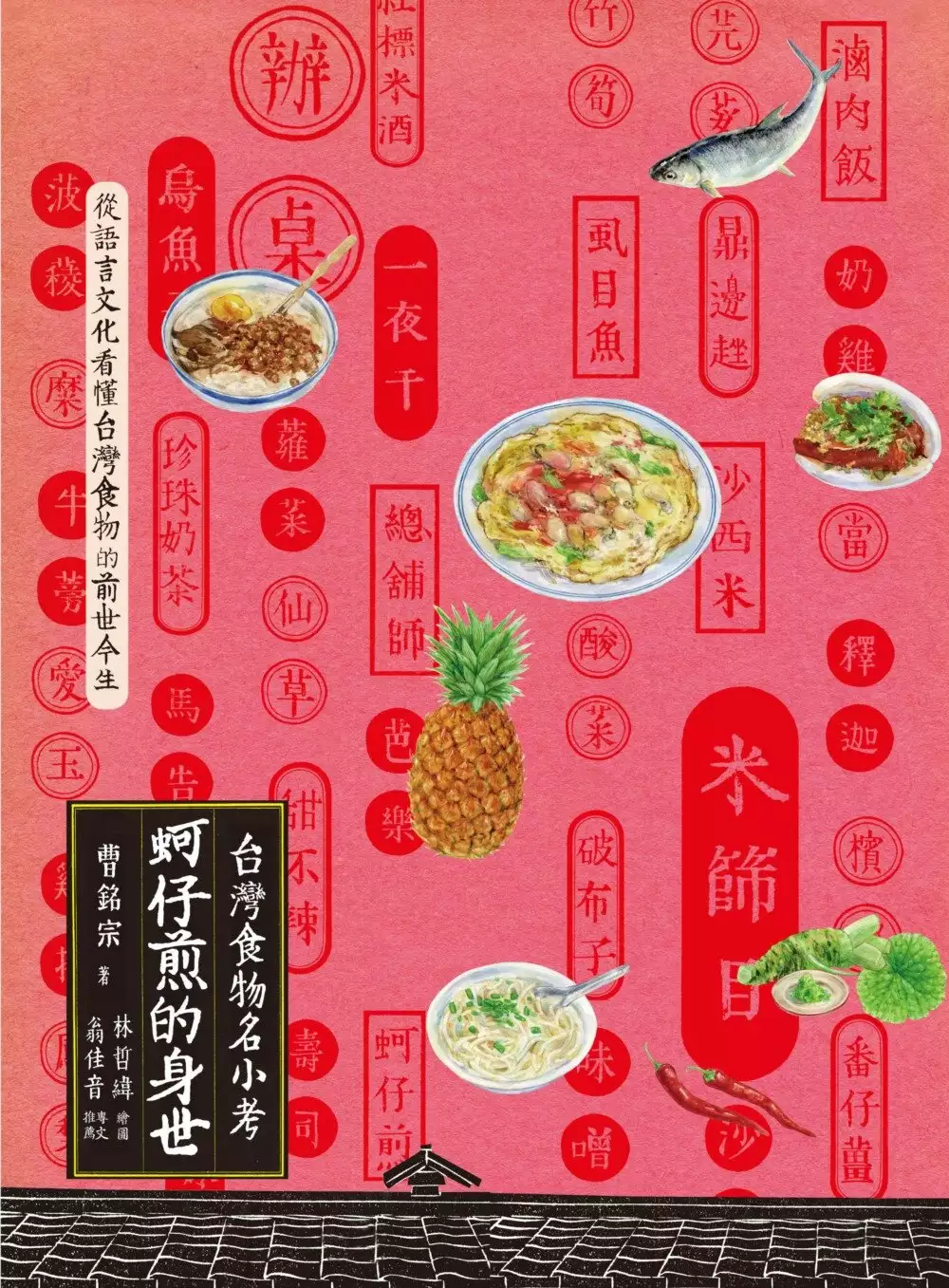

蚵仔煎的身世:台灣食物名小考

為了解決蓬萊米粉在來米粉 的問題,作者曹銘宗 這樣論述:

從語言文化看懂台灣食物的前世今生! 番茄醬的英文Ketchup出自閩南語? 冬粉,其實一直都寫錯字啦! 十九世紀末清法戰爭期間法國士兵在基隆賣汽水? 全球美食天堂台灣,代表性小吃多不勝數:蚵仔煎、牛肉麵、滷肉飯、珍珠奶茶……走過、路過、吃過這些美食,但你想過這些美食是怎麼來的嗎?它們的名稱又有什麼特殊意涵? 本書旁徵博引,透過大量蒐集的資料,加上作者滿滿的好奇心與聯想力,帶領讀者從《黃帝內經》談到基督宗教聖歌,從網路閒聊說到字典考證,展開一場精采的百年美食文化考察之旅。全書內容共分成三大部分: ●台灣食物語源考察 台灣食物名稱源頭多樣,從歐美輸入的

甜不辣、東南亞名字的蓮霧、來自日本的阿給,還有許多源自古漢語、原住民語,甚至還有反輸出成為英日語系外來語的小籠包、珍珠奶茶。包羅萬象的食物語源,應證台灣多元文化的歷史源流。 ●美食的前世今生 從語言切入,不但能找出食物的源頭,還可以發現美食背後的歷史。烏魚子從荷蘭時代就閃閃發光!同時也成為荷蘭的徵稅對象。滷肉飯大受歡迎,其實和白米大變革──在來米轉為蓬萊米有關。台灣人以前不太吃辣,戰後外省族群不但帶來麵食文化,也帶來了吃辣的習慣。 其實,食物的背後不只有歷史故事,還有地理差異。像是過年一定要吃的「長年菜」,南北吃的其實不相同。而傳統的「南湯圓,北元宵」,又是如何區別?都可在本書一

探究竟。 ●台灣的美食文化 熱鬧滾滾的辦桌,背後有何深厚的人文底蘊?以前台灣人習慣吃米飯,今日卻有台南擔仔麵和台北牛肉麵節,這些麵食文化是從何興起?至於節慶必吃的食物,又形成哪些特殊的美食文化規則呢? 本書透過從語言文化的考證,可以清楚看到,台灣美食的名稱來源多樣,多種菜系豐富了台灣人的口味與生活。廣大的素食人群,也許有機會把「蔬食文化」推廣成有潛力的新菜系。而泡沫紅茶等反輸出的外來語,更推廣了台灣的知名度,未來又有那些潛力新美食會在世界各地流傳,值得拭目以待。 嘗鮮推薦 莊祖宜/廚師、作家 焦桐/中央大學教授 張玉欣/財團法人中華飲食文化基金會顧問 鄭順聰

/作家 蔡珠兒/作家 劉蓓蓓/萬里蟹.台北牛肉麵節總企畫、餐飲品牌行銷顧問 歷史系出身的曹老師結合近代史學、語文、中醫理論所及的通盤詳解,加上偶有廚藝料理發表,更為所著增添風采,實為料理界的後進們學習。──林奕成/薰衣草森林品牌主廚 曹銘宗他保有好奇與好學的態度,在追根究柢之下往往發現驚喜,跟隨著他的探索一起前進,不會後悔。──陳靜宜/飲食專欄作家 本書作者從語言演變的觀點,追尋台灣飲食名稱的身世。有了美食加持,搭配遠勝照片、細緻美麗的插圖,繁瑣嚴謹的字源學考察也變得樂趣橫生、有滋有味。──蔡倩玟/國立高雄餐旅大學食創所副教授,《美食考》、《食藝》作者

蓬萊米粉在來米粉的網路口碑排行榜

-

#1.廚房新鮮人: 米飯.麵條.粉絲.米粉.河粉.年糕.麵包

圓形米主要是蓬萊米系列(梗米) ,而尖長的是在來米系列(秈米)。蓬萊米種經過不同的專家研究、改良,又因產地氣候、土質和水質的不同,因此有許多以產地命名的各種品牌, ... 於 books.google.com.tw -

#2.蓬萊米– ma5non

1 彭利米1.1 噴萊米– 維基百科1.2 蓬萊米– 維基百科,免費的百科全書1. […] ... 目前台灣常見的白米飯、壽司、粥類,推薦選擇日本米飯或日本米粉,又名噴來米粉。 於 ma5non.mahmoud-hassouna.com -

#3.在來米、粳米和秈米要怎麼分?」教你如何分辨米的種類!

粳米,又稱為蓬萊米。米飯口感香Q、有黏姓、吸水性好,咀嚼起來香甜帶Q彈,適合煮粥。 目前台灣一般吃的白飯、做壽司、煮粥建議挑選粳米或粳米粉又稱蓬萊米粉。 於 dreamchefhome.com -

#4.米穀粉性質介紹 - 輝信碾米工廠

蓬萊米粉 比其他米更具黏性和彈性,常用於發糕、芋粿巧等,近年來日本更掀起一股以蓬萊米粉所做的麵包糕點的風潮。 原料: 台灣本產糙米研磨方式: 濕磨、氣流式粉碎口感特性: ... 於 www.huishin.com.tw -

#5.永源蓬萊米粉600g 零售/批發/供應商/工廠-總信

米穀粉是以米為原料,存在於我們傳統米食文化中已久,舉凡蘿蔔糕、油飯、紅龜粿、年糕、湯圓、碗粿、米粉等,皆是將米碾磨後轉化的製品。 近年來由於研究發現米穀粉的吸油 ... 於 www.u-baking.com -

#6.【幸福烘焙材料】屏東農產超級水磨在來米粉糯米粉 ... - 蝦皮購物

屏東農產超級水磨在來米粉糯米粉蓬萊米粉(米穀粉) 600g 在來米粉也叫做再來米粉,或稱粘米粉,在中式料理常出現,像是蘿蔔糕、碗粿這種小吃,都可以用在來米粉製作, ... 於 shopee.tw -

#7.客家廚房經典(暢銷修訂版) - Google 圖書結果

SIID CAI 食在來米 LOIY MI / }客家人使用的米食,在來米、蓬萊米、糯米都被善加利用, ... 製作成米漿,就能製作成粄條、米篩目、米粉、水等 食在來米|北新埔南南美濃, 於 books.google.com.tw -

#8.餅乾類 - 垂坤食品有限公司

成分:麵粉、棕櫚油、樹薯澱粉、馬鈴薯澱粉、蓬萊米粉、複合調味料(糖粉. ... 【產品特色】嚴選新鮮雞蛋和麵粉,純手工烘焙製成濃郁乳香撲鼻而來,口感酥香綿密 於 www.chuei-kun.com.tw -

#9.2023天母美食都在這!13間「米其林高級餐廳、早午餐 - ELLE

天母美食推薦:金蓬萊遵古臺菜 ... 代表性的炒米粉、鹹湯圓等,雖然都是家常菜,在這裡卻能吃到最道地的客家調味,樸實簡單的菜色,從調味和燉煮手法 ... 於 www.elle.com -

#10.中華民國第54 屆中小學科學展覽會作品說明書

蓬萊米粉 製麵包則有較佳的彈性,糙米粉和糯米粉製的麵包與完全使用高筋麵粉製. 成的麵包,口感很類似。另添加小麥蛋白粉的米穀粉麵包,較有彈性。自製麵包多數在第四. 天會 ... 於 twsf.ntsec.gov.tw -

#11.【新裝上市】有機米穀粉500G||無麩質|蓬萊米粉、糙米粉

【新裝上市】有機米穀粉500G|蓬萊米粉、糙米粉、糯米粉、在來米粉. 新增「無麩質驗證」 ,讓對麩質過敏、想嘗試無麩質烘培的你更安心! 四款有機米穀粉,100%純米細緻 ... 於 www.yin-chuan-organic.com -

#12.臺灣粿印藝術: 臺灣民間粿糕餅糖塔印模文化藝術之硏究

(註 81 )至於「頭」部分則另有模印作。在製法方面,十斤以下的小糕龜與十斤以上的大糕龜略異: ( 5 )將豆沙餡或白糖餡包入,按放在 1.材料與工具米粉(蓬萊米或在來米 ... 於 books.google.com.tw -

#13.【迪化街美食】林合發油飯店,有台北最好吃油飯 - 萍子

油飯飽滿大顆,粒粒分明,不油膩,選用上等蓬萊米製作油飯,油飯帶有Q軟與 ... 大安區呷七碗、捷運東門站美食,永康街小吃、肉粽油飯米粉、牛肉麵、 ... 於 upssmile.com -

#14.線上購物| 屏東農產, 在來米粉, 蓬萊米粉, 糯米粉

超級水磨蓬萊米粉. $65. 常溫 · 超級水磨產銷履歷蓬萊米粉. $150. 常溫 · 屏東農產米鬆餅粉. $170 ... 【單品多件優惠】在來米粉量販組合. $390 $360. 於 www.ptfoods.com.tw -

#15.健康網》蓬萊米、在來米怎麼分? 外觀口感大不同

農糧署表示,蓬萊米(稉米)飯Q軟有彈性,是主食米飯的絕佳選擇;在來米分為軟秈和硬秈,硬秈米的直鏈澱粉含量高,結晶度也高,有較佳的透明性,不過較 ... 於 health.ltn.com.tw -

#16.Amyの私人廚房,下班後快速料理: 讓人口水直流、抓住全家人味蕾的100道家常菜(附完整步驟影音)

... 可以用在來米粉來替代,無論是蓬萊米粉或在來米粉都屬於米穀粉,製作粿皮時加入糯米粉可以做出軟 Q 好吃的粿皮口感之外,取一部分麵糰做成粄母,也能讓粿皮軟 Q 好吃。 於 books.google.com.tw -

#17.#教你做蔬菜煎餅#純蓬萊米粉取代麵粉#無麩質料理 ... - YouTube

教你做蔬菜煎餅#純 蓬萊米粉 取代麵粉#無麩質料理#煎餅要有耐心喔#吃美食也要長知識#fb王瑞瑤的超級美食家#youtube超級美食家#中廣流行網FM103和中廣 ... 於 www.youtube.com -

#18.蓬萊米粉在來米粉的差別Page1 :: 美食跟我走Blog

蓬萊米粉在來米粉 的差別資訊整理Page1 台灣的稻米米質特性可概分為粳米(蓬萊米)、秈米(在來米)與糯米;秈米煮熟後米飯乾鬆, 一般用於蘿蔔糕、 米粉等的製作; ... 於 whofood.net -

#19.《蓬萊米粉在來米粉》食譜與做法 - 愛料理

蓬萊米粉在來米粉 料理怎麼做?愛料理精選7篇簡易食譜做法與步驟,有最新的九層炊、蒜泥義大利香料苦茶油米麵包、古早味紅麴發糕、玫瑰花米馬芬(無麩質)。 於 icook.tw -

#20.Le Riz 樂米工坊米烘焙- 【蓬萊米粉】 近來許多人 ... - Facebook

【蓬萊米粉】 近來許多人粉絲在詢問‼️ Q1:為什麼市面上買不到#蓬萊米粉呢? Q2:#蓬萊米粉可以做什麼?好處是什麼? Q3:#蓬萊米粉製作過程跟麵粉有什麼不一樣? 於 zh-cn.facebook.com -

#21.米粉系列 - 樂米工坊

米粉系列 有機蓬萊米粉. ☆有機蓬萊米粉. ☆無添加 ... 米粉系列 有機糙米粉. ☆有機糙米粉. ☆無添加 ... 米粉系列 在來米粉. ☆百分之百在來米粉. ☆無添加認証. 於 www.leriz.com.tw -

#22.開唱逢父親百日蕭煌奇唱《末班車》淚流滿面全場合唱力挺

... 仔的彼丹米粉炒》外,還加碼站出來打詠春拳,製造不少笑果,奪得最大掌聲! ... 面對又悶又熱的天氣,出門在外直想躲避豔陽曝曬 ,北編推薦你來 ... 於 n.yam.com -

#23.【蓬萊米粉】料理- 79 篇食譜與家常做法- Cookpad

包括:台式馬卡龍(蓬萊米粉)牛粒-美善品食譜、碗粿(用蓬萊米粉)、芝麻堅果起司麵包、#無麩質豬肉豆腐漢堡排、[太陽蛋餅粉]創意煎餅大總匯、米粉奶油小蛋糕(抹茶紅豆/ ... 於 cookpad.com -

#24.蘿蔔糕要用粘米粉或糯米粉或是在來米粉呢?年糕湯圓碗粿蘿蔔 ...

粘米粉(沾米粉)正確應該叫做蓬萊米粉,蓬萊米做的,粘米粉英文short grain rice powder, 在來米粉是在來米做的,在來米粉英文是long grain rice ... 於 www.ihsinchu.com -

#25.禾豐調和糯米粉調和在來米粉調和蓬萊米粉600g 台灣製造

廚房百味:禾豐調和糯米粉調和在來米粉調和蓬萊米粉600g 台灣製造. 4. 直購. 禾豐調和糯米粉調和在來米粉調和蓬萊米粉. 定價. $50. 已售出5 件. 禾豐. 調和蓬萊米粉600g 於 tw.bid.yahoo.com -

#26.在來米粉的介紹 - tommy's baking 特蜜絲烘焙

在來米粉 也叫做「再來米粉」,或稱粘米粉,英文名稱叫做Rice flour, turnip cake powder,真正純正的在來米粉並非雪白色,而是稍微帶點灰白,粘米粉跟在來米粉僅有小小 ... 於 www.tommysbaking.com -

#27.林貞粿行

【粿知識】原來不一樣?!純米vs.米粉做的蘿蔔糕 · 繼續閱讀 · 【粿知識】來自蓬萊仙島的米!在來米又是什麼? 繼續閱讀. 2022新年禮盒|富粿長春|蘿蔔糕、年糕禮盒. 於 www.michi.com.tw -

#28.在來米粉(粘米粉)點心 - Juling's Blog - 痞客邦

文章索引都做了連結,只要點選黑色字體的部份,就可連結至點選的文章. 用烤箱做碗粿鮪魚蔬菜煎餅簡易QQ肉圓軟Q芋頭糕鍋寶多功能電動攪拌棒開箱文. 於 rulichsu.pixnet.net -

#29.糯米粉在來米粉的價格推薦- 2023年6月| 比價比個夠BigGo

【嚴選SHOP】屏東農產超級水磨糯米粉/蓬萊米粉/在來米粉100%純米600克/包無添加漂白劑【Z121】. [Y拍好省] -不限金額!15元運費天天現省. 屏東農產-在來米粉(600克) ... 於 biggo.com.tw -

#30.到底蘿蔔糕要用粘米粉或糯米粉或是在來米粉呢? 年糕 - Pinterest

Jan 24, 2017 - 中文名稱: 粘米粉或在來米粉英文Rice flour, turnip cake powder 粘米粉(沾米粉)正確應該叫做蓬萊米粉,蓬萊米做的,粘米粉英文short grain rice powd. 於 www.pinterest.com -

#31.在來米粉戚風蛋糕@ 妃娟與大 - 隨意窩

在來米製作的戚風蛋糕烤好非常挺,組織非常蓬鬆。 口感也不錯,但若是和蓬萊米戚風比起來....不若蓬萊米做的綿軟細緻。 我用的是主婦聯盟的水磨在來米粉,100%長秈白米 ... 於 blog.xuite.net -

#32.禾豐調和糯米粉調和在來米粉調和蓬萊米粉600g 台灣製造

規格: 調和糯米粉600g, 調和在來米粉600g..., 直購價: 50 - 50, 已賣數量: 28, 庫存: 99, 物品狀況: 全新,物品所在地: 台灣.新北市, 價格更新時間:2021-10-09, ... 於 www.ruten.com.tw -

#33.在來米粉蓬萊米粉差異«LJRXSB8»

蔴芛蓬莱米粉蛋糕卷,蓬莱拌粉丝,星洲米粉,罗秀米粉,米凉粉,米粉团子,南方米粉,米粉肉,炒米粉,米粉炒,纯米粉版,2分钟零失败新手蔬菜米粉,越南式米粉,北门桥哨子米粉,叻沙 ... 於 sr.lease-advice.org.uk -

#34.蓬萊米– rodos

蓬萊米最佳答案蓬萊米蓬萊米——維基百科蓬萊米(ほうらいまい)是一種產於台灣的 ... 這時候建議選擇粳米或粳米粉,又稱蓬萊米粉,在台灣一般吃白米飯、壽司、粥。 於 rodos.eyelash.ps -

#35.米穀粉掺偽大調查(1)在來米粉含米量低,廠商愚弄消費者?

糯米粉16件樣本,僅有尚旺生技、谷統、日正這三個品牌與台中三豐商行的散裝熟糯米粉含米量推估未達100%;蓬萊米粉市面較少見,在6件樣本當中,僅谷統與尚 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#36.蓬萊米粉替代的味道與口感,YOUTUBE、愛料理、PTT

影片中我用的是蓬萊米(粉)就是我們吃的白米品種,也可以用在來米粉來替代。 無論是蓬萊米粉或在來米粉都是#米穀粉,加入糯米粉裡可以做出軟Q好吃的粿皮口感 於 recipe.mediatagtw.com -

#37.純素提拉米蘇、千層蛋糕必吃,生乳酪竟有無蛋奶配方

許多甜點都需要添加蛋奶來增強風味與提升口感,不過現在也有許多甜點 ... APRIL最有名的,是店裡的元老級甜點「初心奶油巧克力蛋糕」,以蓬萊米粉製成 ... 於 www.beauty321.com