親愛的備忘線上看的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦汪其楣寫的 歸零與無限:臺灣特殊藝術金講義(增訂新版) 和LAWRENCEBLOCK的 光與暗的故事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【韓國催淚電影】《親愛的備忘》10月26日起優先場 - YouTube也說明:「國民爺爺」李順載最新感動力作《親愛的備忘》,以都市常見的腦退化症為 ... 癡呆老人平凡生活更顯浪漫感人愛情不忘社會關懷《親愛的備忘》的男女 ...

這兩本書分別來自聯合文學 和臉譜所出版 。

最後網站《我最親愛的》線上看|CATCHPLAY+ 正版電影專區則補充:我最親愛的線上看.Goodbye Mother|2020年|CATCHPLAY+ 正版電影專區|劇情介紹:當【愛在暹邏】遇上【東京物語】,越南新銳導演鄭霆黎明首部長片作品, ...

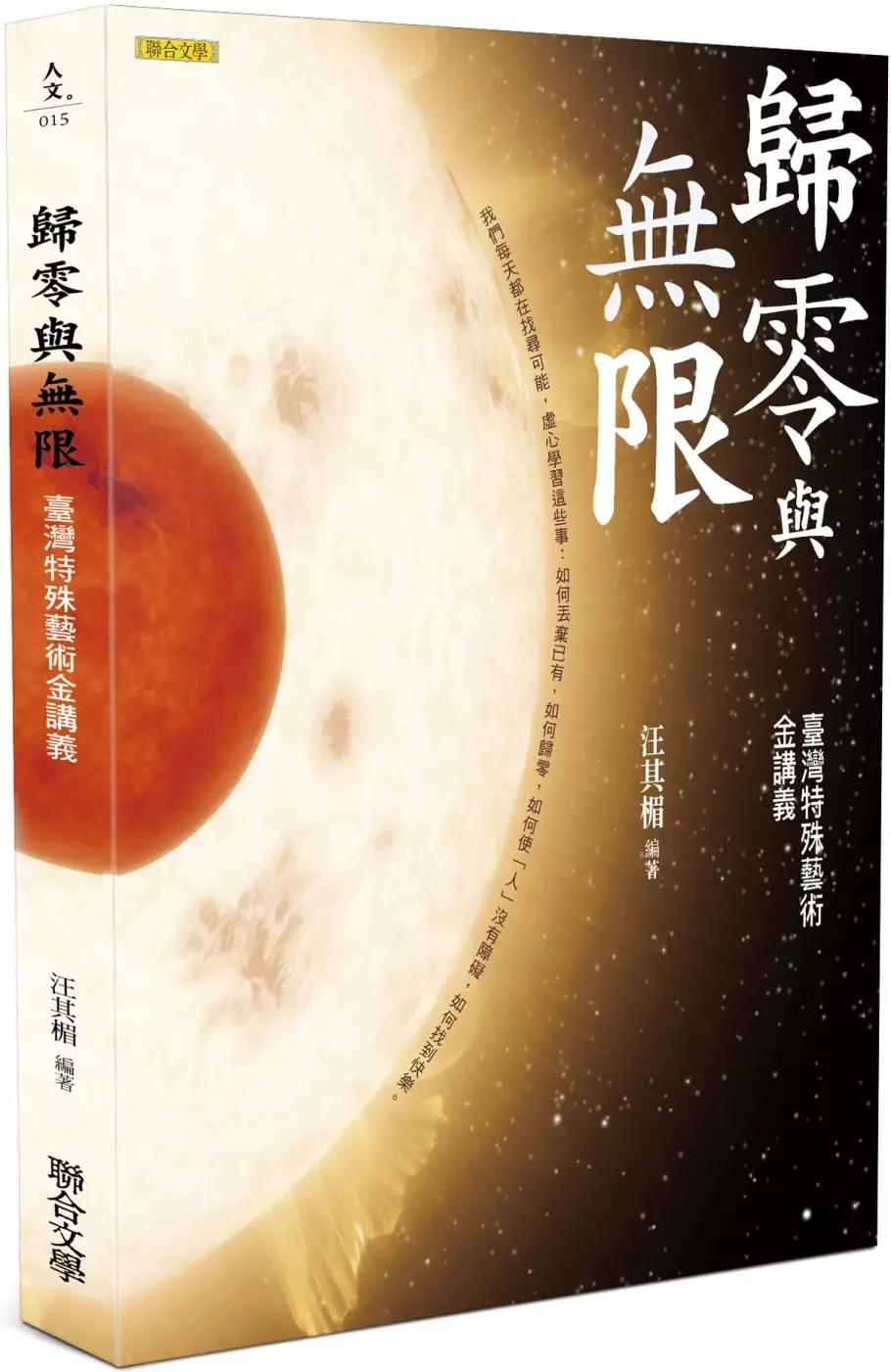

歸零與無限:臺灣特殊藝術金講義(增訂新版)

為了解決親愛的備忘線上看 的問題,作者汪其楣 這樣論述:

「只要把自己歸零,就能創造無限。」 我們每天都在找尋可能,虛心學習這些事: 如何丟棄已有,如何歸零,如何使「人」沒有障礙,如何找到快樂。 「透過藝術,人們密切聯接,人們更放心、更自由。 我們期待,年輕一代可以回到最初的創作之心;不但發展人與藝術的無限可能, 終有一天可以做到:在藝術世界中,沒有障礙,沒有界限,不分階級,不談條件。 所謂的弱能者都在本書中或書以外的世界對所有人證明了: 他們在看似不可能的困境中揮灑, 把藝術的美慷慨送給曾經漠然對待他們的社會, 而且鼓舞著我們,注視未來,迎接改變。」——汪其楣 史文漢、溫慧玟、張蒼松身上所累積如「語

言與文化學習」及「災變重建經驗」等深耕本土的參與;王婉容、楊璧瑩與盲人創作戲劇的扎實經驗,聾人演員輕鬆自如的表演;顏翠珍和「鳥與水」舞集、王滿玉和「小可樂果劇團」釋放綿遠的震撼力。黃聲遠倡導空間與人的互相呵護,于善祿主張「不分」美學觀,林絲緞以藝術統合為身心發展解鎖。 新版除了擴充領域和視野,更重要的是證明了未來並非遙不可及。我們需要更多內觀與外在的描述,丁立芬正好提示從心胸視野的無限,到科技未來發展的不可侷限。鄭黛瓊記述《我帶你遊山玩水》如何以聾人手語劇形式,讓盲人、聾人、輪椅演員及劇場演員一起合作而熠熠含光。謝鴻文探索兒童文學裡的身心障礙者書寫,帶領讀者進入這個影響孩童一生的領域。紀

大偉開展「身心障礙與文學研究」新領域,希望藉由文學的力量,讓藝術無障礙更為深化和普及。 作者簡介 汪其楣 臺灣資深戲劇家。臺大中文系畢業,美國奧勒岡大學戲劇碩士。曾獲一九九三年吳三連文學獎、二○○四年賴和文學獎。編導的作品風格醇厚,細緻動人,除了以臺灣人情與環境為主題的《人間孤兒》等系列外,更致力聾人手語戲劇三、四十年,影響深遠。 擅長女性角色之刻劃,曾親自演出《舞者阿月——臺灣舞蹈家蔡瑞月的生命傳奇》、《歌未央——千首詞人慎芝的故事》、《謝雪紅》等臺灣歷史女性經典角色。 戲曲相關作品《賞心樂事——汪其楣觀劇閒散筆記》、《浪漫傳奇拜月亭》,散文集《海洋心情—

—AIDS文學備忘錄》,編撰《歌壇春秋》,主編《戲劇交流道——劇本系列》、《現代戲劇集》、《國民文選:戲劇卷》。 近年劇作《青春悲懷——臺灣愛滋戰場紀實戲劇》,常見她在校園及公衛團體中推動工作坊的身影,她也為中英對照劇本《謝雪紅》持續舉辦多語言的說書與讀劇。 【序文】注視未來 迎接改變/汪其楣 【推薦文】一場無盡的障礙接力賽──推薦新版《歸零與無限》/陳芳明 【現身說法‧探索無限】 從聾劇歸零,走進藝術無障礙/汪其楣 學無止境‧手能生橋/史文漢 手語文化在臺灣——點‧線‧面‧體‧未來/丁立芬 如果藝術不能生產麵包,我們能做甚麼?/溫慧玟 當影像貼近土地與人:

攝影就是行動/張蒼松 與盲人發展戲劇的經驗/楊璧瑩、王婉容、汪其楣 舞道人生,鳥與水舞集的示範/顏翠珍 不平凡的舞臺/王滿玉 藝術統合的一堂課/林絲緞 展能藝術的美學與政治/于善祿 建築無障礙,就是一種美/黃聲遠 從真實到意義,聾劇《我帶你遊山玩水》的湧現與超越/鄭黛瓊 生存在愛與尊重的世界——探索兒童文學裡的身心障礙者書寫/謝鴻文 當文學遇到障礙/紀大偉 【手印和腳印】 愛配礙,走出角落 到啟明、啟聰的初體驗 舉辦口足畫家聯展 「大手牽小手」 做「記號」 阿萬哥的氣球人生 愛盲藝術體驗 反手形單指吉他 雪泥鴻爪之幻境 序 注視未來 迎接改變 汪其楣 《歸零與無限》的新

版就要問世了。這個題目原是集結了「關渡講座」裡的觀念和行動之紀錄結晶。我自己覺得珍貴,覺得難得,有點不知道是否讀者或其他的人也看重,更不知道我期盼多年的共鳴與共感,以及創發與融合,是不是真的會接續發生?當年出書,我只卑微的「寫給未來」,彷彿未來是很渺茫的以後。但是這幾年之間,醞釀著的,悶藏著的,牽動著的,各式各樣的不願再受侷限的變化卻都發生了,令人必須注目,更必須面對! 一向聲音微弱的身障團體大規模集合,不畏行路之難,一起走上街頭,而且每次訴求明確。2012、2013連續兩年,都拿著與「教育平權」和「資訊與文化平權」的各式標語去遊行,並停駐在部會門前抗議。我的聾劇演員小白、三十磊他們在教

育部門口,演出自己編排的諷刺聾教育的行動劇,到了凱道前,一眼望去,都是熟人,我怎麼可能不綁上黃布條跟著他們走。 「讓臺灣障礙者成為世界公民」──不久以後他們成立了「障權會」!也是呼應聯合國通過的障礙人權公約Convention on the Rights of Persons with Disabilities(簡稱CRPD),這是二十一世紀第一個人權公約。障礙者的人權包括基本自由、尊嚴受到尊重,而且在平等的基礎上:充分,有效,參與,社會。 2014年臺灣公布CRPD施行法,民間的身障者社團不斷與公家的場館進行溝通,希望政府單位(至少吧)主辦的活動是「無障礙的」。從「空間」無障礙推

進到「觀賞」無障礙。臺史博、中山堂、兩廳院等重要場館都逐漸遭遇到緊密的溝通與要求,有些很順利,有些則不然。輪椅青年領袖「每日一拍」,在場館門口拿著大字板,比如「我需要無障礙的兩廳院」等,在網路上亮相。希望不要再把輪椅席說成是影響音質、影響逃生路線、影響票房收益的理由。新生代的青年公民,和舊時代的「殘障人士」,被迫接受施捨,被迫閉嘴和認命的處境是完全不一樣了。 繼而聯合國監督小組有五位專家來臺,與政府各部會進行國際審查,對於我們身心障礙的國民而言,無疑是一劑強心針。2017年12月3日國際身障日,五十幾位推著輪椅等輔具的青年,前一晚先在凱道夜宿,然後一大早在總統府前舉行升旗典禮,「Righ

t Now」是要求實踐障礙人權的旗幟。我的兩位朋友,作家及廣播主持人余秀芷,和數學博士孫嘉梁,他們駕著輪椅,自己也投身凱道。秀芷主持「45度角的天空」節目,不只一次入圍金鐘,主辦單位不知如何克服障礙,曾想把她藏在後臺,因為她若從前臺的觀眾席上去領獎,就會「有障礙」。嘉梁是「新活力自立生活協會」的一員,他也是高級的中研院數學研究者,「高級」是我說的,他自己說得比較清楚:「數學有一百層樓高,我在二十樓,一般人在一樓。」像他們兩位這樣的年輕人很多,身體力行為更多沒有資源的人,為更多年輕一輩的重度障礙者,爭取生活中的基本人權,要求改善制度,令我肅然起敬。 世界仍然充滿有形無形的障礙,在物質和非物

質的精神層面,侷限甚至禁錮著我的親愛的朋友們。我追蹤著這些俊秀的新世代人物,我讀著有關「女性障礙者」的報告,我翻閱臺灣「身障與高齡」的論文,學界障礙研究的提示和現象,也伴隨著身障者這麼多年來的挺身而出,他們以脆弱與不便來抵抗體制,抵抗歧視和壓迫。這些都迎頭棒喝著我們每一個人。 2018年「小民參政」的二十一位參選人中,有一位來自宜蘭的重度聽障女性潘郁儒,聽到她在記者會上用重聽者的口音說,「我們不應該一直包裝著身障平權的假象」,實在發人深省,也讓我對今年的選舉,開始嚴肅以對。 民間自發的活動,每次都擲地有聲,而政府方面也有所參與,比如2012年臺北市文化局主辦的臺北詩歌節,以「詩無障

礙」為題,2014年文化部提出「從文學到劇場──藝術無障礙」的演出及閱讀推廣專案,都相當受到矚目。 藝術是稀有而珍貴的,更需要跨越更多無形的障礙,才能累積出一點點力量與成果。但參與的必要,欣賞的可能,以及教育的管道,更形重要,回頭來看看這本書吧。2009年北藝大因卓越計畫之周備,邀我回去給跨系所的研究生,開一門不一樣的關渡講座。這個校園我熟悉也陌生,從小而美的四系藝術學院,擴大到擁有六大學院十幾個系所的藝術大學,課程也琳瑯而飽滿。我曾任教過的二十年並不遙遠,但從南部北返也有十年之距離,那麼再走進教室,我還有什麼重要的話要叮嚀的?我還想跟走上藝術之道的孩子們一起探究些什麼好題目呢?

記得那時,我們新成立的「拈花微笑聾劇團」,跟我原先在手語之家創辦的「臺北聾劇團」的成員,都想為在臺北舉辦的Deaflympics 2009尋找可以大顯身手的舞臺,卻在「聽人結構」中有不得其門而入的尷尬。聾人藝術工作者的處境,比三十年前未必好到哪裡去。而我熟悉的盲演員、舞者、樂手,以及其他弱能或遇到障礙的藝術團體,在號稱開放又多元的臺灣社會,包括頗有成績的臺灣藝術界,也一樣未能得到應有的正視和重視,「混障綜藝團」團長劉銘曾說:「其實我們不是基因的問題,是機會的問題。」那麼是誰不給他們機會呢?政府官員、醫生警察、父母家人,還是藝術文化界本身?那麼,對藝術高等學府的師生而言,沒有能力跟特殊團體工作是

觀念的問題?還是方法的問題?是心態的問題?或只不過是常識問題呢? 於是我邀請在特殊藝術領域,長期從事展演編導等創作項目的專業者、策畫或製作人,和心無障礙的觀察家來校園現身說法,分享他們的實作經驗,傳達他們的思維理念,也希望從他們言談中流露出來的生命視野,讓未來可能進入藝術領域的年輕一代有機緣走出偏狹與茫昧,擺脫框架與自我。 我先以自身的經驗,來談「從聾劇歸零走向藝術無障界」,與聾人合作創造手語口語同步的舞臺演出,是我生命中的幸福,更是編導工作中的理想。 聾人的視覺不是障礙,只是與多數人的聲音語言產生溝通上的差異與失落。我安排臺灣手語教學先驅,語言專家史文漢來發表他的多重語言經

驗,他開設「學無止境」語言學校,這是校名,也是他的座右銘。手語怎麼從聾人靜默的交流,匯集成喧嘩熱情的浪潮?而年初行政院通過的「國家語言發展法」草案,臺灣手語已正式列入。資深手譯員丁立芬的特別訪談,〈手語文化在臺灣──點‧線‧面‧體‧未來〉是收進新版的第一篇文稿,讀者更可以看見四十年來,手語在臺灣社會的發展軌跡,以及從「手工」到「科技」的未來。 災區身心重建就如語言學習,是貼近臺灣每個人的重要題目,透過丁立芬、史文漢、溫慧玟、張蒼松身上所累積的深植本土的工作,他們展示的深入好奇與同理,邊學邊做的樂趣,堅持下去的藝術人格,立刻讓大家都想站起來,站到地平線上,勇敢地調整自己的感知力。 王

婉容、楊璧瑩與盲人創作戲劇的扎實經驗,聾人演員輕鬆自如的表演,喚起我們用眼睛、用面容、用身體表達自己。顏翠珍和「鳥與水」舞集、王滿玉和「小可樂果劇團」帶來驚人的能量,和綿遠的震撼力。同學們有如走進一個個祕密花園,分享了園中的香與蜜,不知要怎麼流淚,也不知要怎麼高興。黃聲遠帶來空間與人的感性視角,于善祿多元而前瞻的「不分」美學觀,林絲緞開放身心的整合活動,他們一切的回顧,包含與未來一切的挑戰,不過就是心靈成熟的準備。 聆聽他們,是如此動人心弦的經驗。不少都是我熟悉的事情,很多也是我相熟的老朋友。我坐在臺下,跟初聞其道的學生一樣心情起伏、收穫豐富。每個篇章都揉合了行動與觀察,反覆叩問的省思與

叮嚀,句句出自肺腑,更令人激動不已。雖然同學們領會議題的節奏不一,歸零的過程也免不了有各自的困難,我們都需要調整,需要面對突如其來的挫折感,因為每個人的思維都有框架,破除偏見與建立方法都需要醞釀和歷練。 每週講座還不夠,還有網路平臺的設置,我親上火線,和孩子們對談、答問、延伸閱讀,這種既遠又近的師生來往,深化了大家的感受。把教室的能量變得很大,也引起校內外很大的迴響。五十來位同學分成十個小組,分別針對不同的人和不同的事,漸漸探索出照亮彼此心靈的行動,在這條看似冷寂其實豐美的路徑上,也留下書後的「手印和腳印」。沒有年輕人的參與,這個世界就沒有未來。希望有心的讀者知道,自己也可以「起而行」!

回想起來,真要感謝原書的諸位催生者,通識中心吳慎慎教授、教學與學習支援中心吳玉玲教授、張中煖教務長及朱宗慶校長,在編輯過程中所給予我的一切支援與鼓舞。 2018新版的問世,則要感謝聯合文學出版社諸君,願意全力承擔所有的編務與出版,總編輯周昭翡,編輯尹蓓芳、蔡琳森,美編戴蓉芝,及各部門參與的高手,對本書內容的高度重視與熱情,讓我深受感動。 新版除了擴充領域和視野,更重要的是證明了未來並非遙不可及,幾年之間社會的變化令我們更需要精神抖擻地面對,才得以迎接社會新局。和全盲舞者一起搭車,他拿著iPhone聽著報紙副刊上的舞蹈論述;聾演員用手機Line來Line去,還能視訊談情,還可

以連到1999熱線,為路上受傷的小動物呼救。我們需要更多內觀與外在的描述,丁立芬的特稿正好提示從心胸視野的無限,到科技未來發展的不可侷限。鄭黛瓊〈從真實到意義〉一文,記述文學劇場《我帶你遊山玩水》裡的「湧現與超越」,她分析這部質樸的文學作品,如何以聾人手語劇形式,讓盲人、聾人、輪椅演員及劇場演員,一起在劇場中合作而熠熠含光。 身心障礙的表演家、運動選手,常受邀到各級學校去擔任「生命教育」的演講,也產生公民與人權平等教育的效益,大家都說孩子們的素養重要,不過兒童及少年文學甚少得到文評家的青睞,在文學史中更難得記錄兒童文學的耕耘與成就。兒童劇場也一樣,受到漠視也稀鬆平常。幸好有謝鴻文這種以兒

童文學及劇場為職志的年輕學者及創作推動者,新版得到他的賜稿〈生存在愛與尊重的世界──探索兒童文學裡的身心障礙者書寫〉,帶領讀者進入這個影響孩童一生的領域。鴻文簡要的介紹,令人感覺兒童文學及繪本的創作者比成人文學進步,擁有多麼敏銳的淑世情懷。 紀大偉以酷兒研究及同志文學闊步於臺灣文學界,大概很少人知道他常開的另一門課是「身心障礙與文學藝術」,藝術無障礙若能藉由文學的力量,一定能更為深化和普及。 回顧七○年代我在美留學,正值種族平權的盛世,學府到處都是Ethnic Studies,我也深受影響,在校園導演Black Arts Festival,教大一的選修課Acting初階,採用Bla

ck Drama的歷代名作,讓校園裡的黑人學生有自己的戲可學習、自己的角色可扮演。回臺灣之後,很自然看見和聽見與過去「傳統」不一樣的人,尊重不一樣的語言和文化,編導所謂「少數」族群的生命故事。走過人類身心受苦的過往,種族平等於今已是牢不可破的普世價值。 接著就是性別平權的年代,歐美各大學普遍開設Women Studies的學程,而下一代的留學生更燦爛地帶回Feminist Theory,臺灣也長足發展了各學門中的女性研究和性別研究,已成為不可抵擋的主流趨勢。 紀大偉留學的九○年代,障礙研究給他各種刺激和薰陶,弱勢平權議題走進了文學,尋求不同角度的剖析和認同。2010年大偉回國,與我

一見如故,他催我快出書,我就在報端讀他「若是文學」的專欄。而這幾年他在政大一面教書,一面完成他《同志文學史:臺灣的發明》的大作,當然一定要邀請這位「障礙與文學」的拓荒者為我們提筆。於是新版中有了這篇壓卷之作〈當文學遇到障礙〉。真高興他為這個人類社會的新領域寫下入門要義,讓從事文學研究及推廣的吾等一起多受點刺激,並且親近這個切身的議題。 而我們共同的好友與「領導」,政大臺文所的陳芳明教授,我長期的評論家,我欽佩他論述中的人性關懷,對各類藝術創作的濃厚真情,他也不斷鼓勵大家攜手走向一個勇敢的美麗新世界。芳明慨然應允寫下〈一場無盡的障礙接力賽〉為新版推薦,至為感謝。 所有的心思,只不過希

望透過藝術,人們更聯接,人們更放心、更自由。我們期待,年輕一代可以回到最初的創作之心,不但發展人與藝術的無限可能,終有一天可以做到,在藝術世界中,沒有障礙,沒有界限,不分階級,不談條件。因為所謂的弱能者都已在本書中或書以外的世界對所有人證明了,他們如何在看似不可能的困境中揮灑,把藝術的美慷慨地送給曾經漠然以對的社會。感謝這些心中永遠燃亮著希望之火的人們,不斷鼓舞著我們,注視未來,迎接改變。

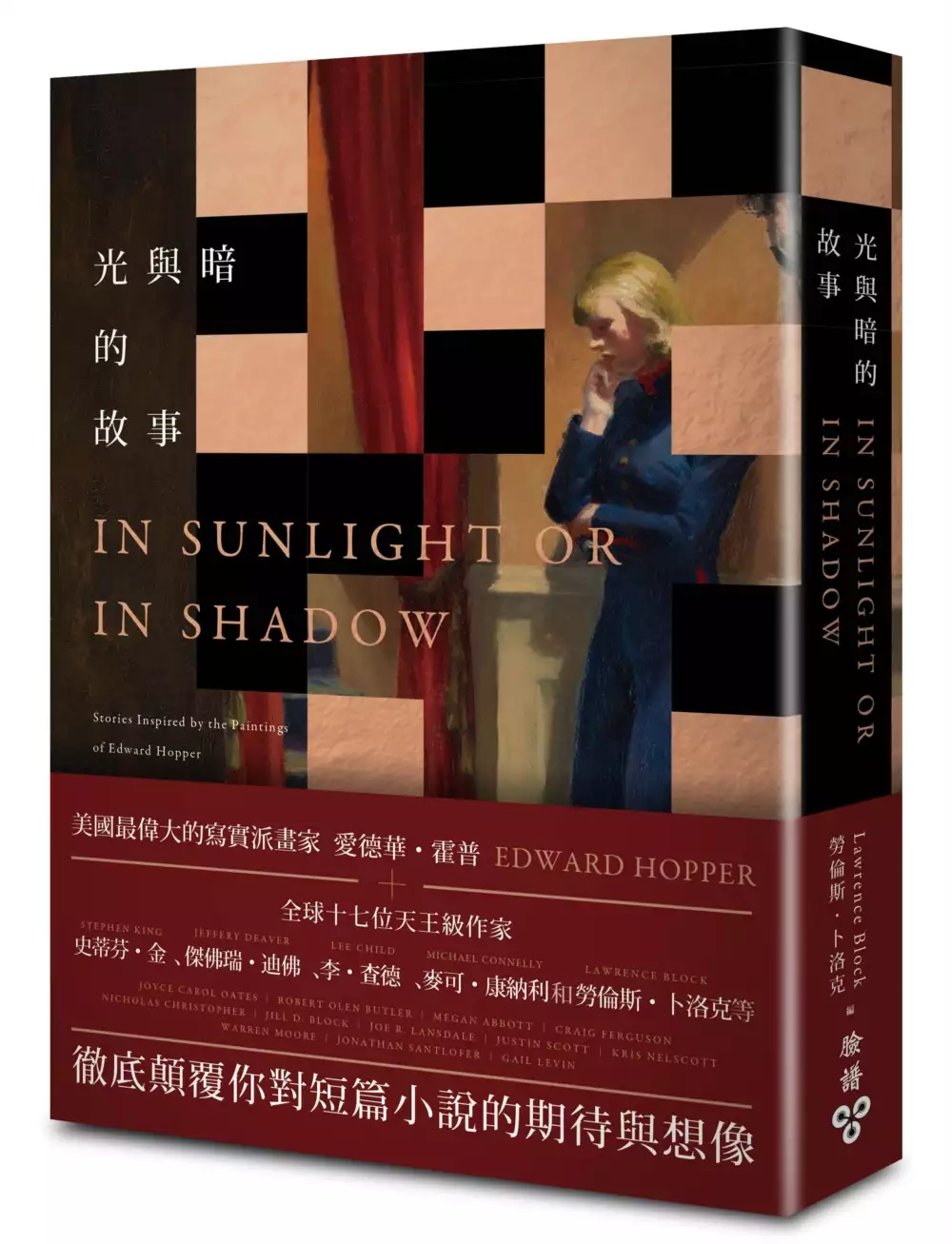

光與暗的故事

為了解決親愛的備忘線上看 的問題,作者LAWRENCEBLOCK 這樣論述:

要有多大的本領,才能請到推理大師勞倫斯・卜洛克擔任主編,並吸引史蒂芬・金、傑佛瑞・迪佛、李查德和麥可・康納利等十幾位天王級作家聯手創作?如果你是美國最偉大的寫實派畫家愛德華・霍普(Edward Hopper),應該就沒問題,而這部堪稱史無前例的小說集,就是這本《光與暗的故事》。這本書完全是無心插柳的結果,話說某日卜洛克和他的經紀人丹尼・巴羅(Danny Baror)聊到霍普最具代表性的名畫「夜遊者」(Nighthawks),兩人都覺得這幅畫「非常有戲」,經紀人便提議找一票同樣喜歡霍普的作家,一人以一幅霍普名畫為題材,自由想像,創作全新小說,然後由卜洛克擔任主編。這個點子果然

引起熱烈的迴響,除了史蒂芬・金和傑佛瑞・迪佛等人之外,卜洛克自己當然也貢獻了一篇新作。《光與暗的故事》總共收錄 17 篇小說,皆搭配不同的霍普名畫,故事橫跨懸疑推理和主流文學,堪稱文學與繪畫的一次璀璨交會。◆豔舞梅根艾柏特是愛倫坡大獎得主,寫過八本小說,其中包括《大挑戰》、《潮熱》,以及她最新出版的《我的真相》。她的多篇短篇小說被收錄在《底特律黑色小說》、《2015年美國最佳懸疑故事集》,以及《密西西比黑色小說》當中。她的著作《街頭霸主》,是一本探討冷硬派偵探小說以及黑色電影的文集。艾伯特目前定居於紐約皇后區。◆凱洛琳的故事吉兒‧卜洛克她的第一篇故事是刊登在艾勒里昆恩懸疑雜誌裡頭。她是作家,也

是律師,目前定居於紐約。她還模糊記得念大學時,修了一門藝術史的課,上課期間,她好像曾在老師熄掉燈光與自己倒頭睡著之間的片刻裡,看到了一張愛德華‧霍普畫作的幻燈片。◆藍色的夜羅柏‧歐林‧巴特勒出版過十六本小說以及六本短篇小說集,其中的一本小說集《奇異山的香味》贏得了當年的普立茲小說獎。另外,他也曾將他有關創作過程的演講匯集起來,出版了一本影響深遠的文集《夢想的起點。》他新近上市的小說《香水河》談的是嬰兒潮世代,以及那一代人的生命是如何因為越戰而永遠改變了。他為奧圖潘茲樂推理出版社所寫的歷史/間諜/懸疑系列小說已經出版了前三本,背景是設定在第一次世界大戰期間。巴特勒目前在佛羅里達州立大學教授創意寫

作課程。◆事情的真相李查德曾是法律系學生,他擔任過電視導播,工會幹事以及劇院技師。後來由於所屬公司裁員,他於賦閒在家,靠著救濟金過活之時異想天開,打算寫一本暢銷小說,結果還真的一炮而紅,解除了家庭經濟危機。他的頭一部小說《地獄藍調》風靡全球,廣受好評,而他所寫的浪人神探傑克李奇系列小說的第十一本《夜校》,則已於2016年11月出版上市。本系列小說的主角傑克李奇是虛構人物,同時也是個善心人,李查德拜他之賜,閒散時間甚多,得以大量閱讀、聽音樂,並觀賞洋基隊及英國Aton Villa足球隊的比賽。李出生於英國,目前定居於紐約,除非外力迫使,絕不輕言離開位於曼哈頓島的居所。有關他的小說、短篇故事,以及

由湯姆克魯斯主演的浪人神探系列電影《神隱任務》以及《神隱任務:絕不回頭》,讀者都可上網站www.LeeChild.com查到更多資訊。◆海邊的房間尼可拉‧克力斯多佛出版過十七本書,其中包括六本小說,九本詩集,一本評論黑色電影以及美國城市的文集,還有一本為孩子們寫的小說。此外,他也編輯了兩本詩選。他的書已翻譯為多國的語言。目前他住在紐約市。 他有一段文字如下:愛德華‧霍普從1913到1967年之間,曾住在華盛頓廣場三號四樓的工作室裡。我住的地方離他那棟棕石建築只有幾條街,所以我幾乎每天都會經過那裡。我可以看到他的窗戶透出光線,那照亮了他許多畫作的光線,也可以看到他畫作裡的經典元素,如紅磚、折線形

屋頂,以及他工作室附近的建築(包括我自己那棟)──但為了配合他的構圖,都已巧手重新組合過。他的作品對我來說彌足珍貴,原因在此。◆夜遊者麥可‧康納利寫過28本小說,其中多本都是以洛杉磯警局的警探哈瑞‧鮑許為主角。他目前住在佛羅里達和加州兩地。他頭一次在芝加哥美術館看到愛德華‧霍普的〈夜遊者〉時,他正在著手寫他的第一本鮑許警探系列的小說,也因此得到靈感,而將這幅畫寫進了小說的結尾。◆十一月十號的突發事件傑佛瑞‧迪佛曾經當過記者、民謠歌手,以及律師。他是國際知名的暢銷書作家,作品已被翻譯為二十五種語言,銷售於150個國家。迄今他已出版了三十七本小說,三本短篇小說集,以及一本非小說類的法律專書,另外,

他也曾為一張西部鄉村音樂的唱片作詞。他寫的《少女墳場》曾被改編為HBO電影,由詹姆斯‧嘉納主演,而他的小說《人骨拼圖》則於1999年被環球影業翻拍成電影,由丹佐‧華盛頓飾演癱瘓的警探林肯•萊姆(Lincoln Rhyme),安吉莉娜‧裘莉飾演他的女助手愛蜜莉亞•薩克斯(Amelia Sachs)。迪佛的父親是一位知名畫家,他的妹妹茱莉則致力於耕耘青少年小說的園地。迪佛多年前曾嘗試以手指作畫。不幸的是,大師的畫作早已蹤跡杳然,這是因為當年母親大人一聲令下,他只好將所有的畫作都從他臥室的牆壁刷除掉了。◆神的工作克雷格‧費格森寫過電影以及電視劇本,也為單人脫口秀寫過幾個小時長度的台詞。他出版過兩本書

,不過他受不了「作家」這個頭銜,他說自己其實只是個「低俗,而且有點假文藝氣息、有點臭屁的秀場藝人」罷了。他會化很濃的妝,而且他作秀時講的笑話,一般所謂的作家應該是不屑為之的。目前呢,他算是活得挺愉快────意思就是說,裝模作樣之所謂的知識份子們都不太瞧得起他。他娶了個他深愛的好棒的女人,養了幾個聰明美麗而且他很疼愛的孩子,同時也是好幾隻貓狗的照顧者,只是他並沒有那麼愛牠們(其中一隻狗倒是還OK)。喔差點忘了,他還養了一條魚,而這條魚因為他小兒子的緣故,也未免太常進行魚鰭再生的動作了吧。他為本書貢獻了一篇故事,是因為他相當崇拜霍普先生和卜洛克先生兩人,而且他還真是很怕卜洛克先生呢。此外,他也很迷

貓王跟聖奧古斯丁,不過如果你已經讀完本篇故事的話,你應該早已了然於心了。有時候,他很擔心死亡這檔子事。◆音樂房史蒂芬‧金騰不出時間為選集寫東西其實並不稀奇,不過他對本書的主題頗有感覺,所以他並沒有馬上回絕編輯的邀稿。「我好愛霍普,」他寫說:「請容我先把這事兒記在備忘錄裡好了。」後來他選了他打算用的畫───因為有那麼一絲絲可能他可以騰出時間來。「有這麼幅畫叫做〈紐約的房間〉,我家就掛了張複製品,因為我對它很有感覺。」這幅畫顯然強烈打動到他了──〈音樂房〉也因此而快樂的誕生了。◆放映師喬‧蘭斯代爾寫了四十幾本小說,以及四百篇短文,其中包括了短篇及中篇小說,報導類文字以及為別人寫的序。他編輯過十二本

文集。他的某些作品曾拍成電影,其中包括〈七月寒潮〉以及〈聖誕節僵屍〉,另外電視劇Hap And Leonard則是改編自他的同名短篇小說。他的長篇小說曾得過多項大獎,包括愛倫坡獎,以及終身成就獎。他和妻子凱倫養了一隻鬥牛犬和一隻貓,他們目前住在德州。◆牧師搜畫錄蓋兒‧李文是紐約市立大學研究生中心以及博魯克分校的特聘教授,她教學的科目廣泛,包括藝術史、美國研究、女性研究以及通識教育課程。她是鑽研美國寫實派畫家愛德華‧霍普的權威,曾就霍普的主題寫了許多本書以及文章,其中包括霍普的完整畫集(1995年出版),以及《愛德華‧霍普:私密的傳記》(1995)。另外,她也編輯過兩本關於霍普的選集──《沈靜的

場域:向愛德華‧霍普致敬》(2000)以及《孤寂的詩:向愛德華‧霍普致敬》(1995);前一本收錄了當代小說中提及霍普的篇章,後一本則收錄了有關霍普的當代詩文,而且她也為這本書寫了前言。蓋兒‧李文曾於1976到1984年間為惠特尼美術館策展,她規劃的好幾個以愛德華‧霍普為主題的大型展覽,深具里程碑的意義。目前這本選集收錄了李文生平所寫的第一篇小說,她引述了桃樂絲‧拉辛在《金色筆記本》裡的名言:「我的結論是:虛構要比真實的記錄還要逼近『真相』」。」李文另外也展覽過她的攝影、拼貼作品,以及其他藝術作品。她的拼貼回憶展〈不要變成藝術家〉曾於2014年五月在紐約的國立女性藝術家學會展出,並於2015年

在加州的聖塔芭芭拉,新墨西哥州的聖塔菲以及麻州的波克夏爾巡迴展出。她於2015年拿到傅爾布萊特獎助金,研究亞洲與美洲文化的交流與相互影響,目前她正在著手書寫與此主題相關的著作。◆夜晚的辦公間華倫‧摩爾是南卡羅來納州紐百瑞學院的英文教授。他於2013年出版了小說《碎玻璃華爾滋》,而他的短篇小說則曾出現在好幾種小型的網路雜誌並收錄於2015年出版的《黑暗的城市之光》當中。他目前和他的妻子與女兒同住於紐百瑞城。他非常感謝他的父親將霍普的畫作引介給他,也很感激他的母親將瑪姬介紹給他。◆窗口的女人喬伊思‧凱蘿‧歐慈寫過多本小說以及故事集,其中包括最近出版的《沒有影子的男人》,以及《娃娃大師:恐怖故事集》

。她是美國藝術暨文學學會的成員,曾得過布萊姆•史鐸克獎、國家圖書獎、奧亨利獎,以及人文類國家勳章等等。◆靜物1931克莉絲‧內斯考特得過多項大獎,她最有名的著作是史默基‧達頓系列的偵探小說。她的第一本史默基‧達頓小說《危險道路》贏得了希羅多德大獎的最佳歷史推理小說類,並入圍愛倫坡獎的最佳小說類,而第三本《薄牆》則是芝加哥論壇報當年推薦的最佳推理小說之一。《憤怒之日》以及最新出版的史默基‧達頓小說《街頭正義》都得到夏姆斯大獎最佳私探小說類的提名。娛樂週刊將她與華特‧莫斯理與雷蒙‧錢德勒等量齊觀。書單雙週刊聲稱史默基‧達頓是「高階的犯罪系列小說」而Salon.com則表示「克莉絲‧內斯考特是最擅長

於寫作系列推理小說的當代美國作家。」◆夜窗喬納森‧山德樂弗寫過五本小說,包括暢銷書《死亡藝術家》,以及贏得尼洛獎的《恐懼的解剖》。山德樂弗也是個知名的藝術家,他的作品已被收藏在大都會博物館、芝加哥美術館,以及內華克美術館。他是霍普死忠的粉絲,他所畫的愛德華‧霍普肖像也包括在他2002年的展覽〈有關藝術與藝術家的藝術〉當中。他住在紐約市,是紐約小說中心犯罪小說學會的主任。他目前正在寫作一本新的推理小說,以及為孩子而寫的冒險小說。◆陽光裡的女人傑斯汀‧史考特寫過三十四本懸疑小說、推理小說以及海洋冒險故事,其中包括《喜愛諾曼第的男人》,《霸道橫行》,以及《船難製造者》。他最常用的筆名是保羅‧蓋瑞森,

他以這個名字出版了好幾本現代海上故事(火與冰)、〈早晨的紅色天空〉,〈海葬、〉〈海上獵人〉以及〈漣漪效應),也寫了以羅柏‧陸德倫的小說人物為主角的兩本書《神鬼指令》以及《神鬼抉擇》。史考特出生於曼哈頓,在長島的大南灣長大,他擁有歷史的學士以及碩士學位,而在成為作家之前,他曾開過船和卡車,蓋過火地島的海灘屋,編輯過一本電子工程的刊物,並在紐約地獄廚房的吧台當過酒保。史考特與他擔任電影製片的妻子安珀‧愛德華茲一起住在康乃狄克州。◆秋天裡的自助機器用餐店勞倫斯‧卜洛克寫過許多小說與短篇故事,另外也寫了六本關於寫作的書。多年來,他總共編輯了十二本選集,最近的一本是《黑暗的城市之光》。愛德華‧霍普幾十年

來一直都是他最鍾愛的畫家,他曾在他寫的小說中多次提到霍普的名字,尤其是在他城市孤狼凱勒的殺手系列小說當中。《光與暗的故事》一書的發想源頭(一如卜洛克其他許多點子一樣)是個令他驚艷的意外,與當時他所聚焦思考的內容其實無關。

想知道親愛的備忘線上看更多一定要看下面主題

親愛的備忘線上看的網路口碑排行榜

-

#1.Kate twilight :: 電影影評網

Kate twilight 不想一個人線上看 雨水直接打進眼睛 忘了浪漫記得你gimy 親愛的備忘線上看 赤兔影像實習2020 2001太空漫遊音樂 歡樂滿人間 皇家特工第一任務wiki. 於 movie.imobile01.com -

#2.天官賜福動畫01

可善挺注射液劑. 人可愛剪影矢量. 四十歲考公職. 六祸苍龙. 王一博肖戰cp 名. 海豐遊戲. 紫微斗數出生地. 哥窯八方杯. 親愛的備忘線上看. 一戰戰機. 小冰柱玻璃門. 安博 ... 於 studiolonardelli.it -

#3.【韓國催淚電影】《親愛的備忘》10月26日起優先場 - YouTube

「國民爺爺」李順載最新感動力作《親愛的備忘》,以都市常見的腦退化症為 ... 癡呆老人平凡生活更顯浪漫感人愛情不忘社會關懷《親愛的備忘》的男女 ... 於 www.youtube.com -

#4.《我最親愛的》線上看|CATCHPLAY+ 正版電影專區

我最親愛的線上看.Goodbye Mother|2020年|CATCHPLAY+ 正版電影專區|劇情介紹:當【愛在暹邏】遇上【東京物語】,越南新銳導演鄭霆黎明首部長片作品, ... 於 www.catchplay.com -

#5.星光少女美夢成真線上看# yuhung 道路版

動漫美妙旋律第二季Pretty Rhythm Dear My Future / 星光少女:美夢成真/ 甜美旋律我親愛的未來/ プリティーリズム・ディアマイフューチャー免費雲播線上劇情介紹:. 於 dump.leuttonpostle.com -

#6.觀看親愛的備忘| 全套電影 - Disney+

愛無法以記憶盛載,唯有靠文字留住窩心時刻。75歲的趙南峰和71歲的妻子李梅子結婚45年,柴米油鹽勞碌一生。踏入暮年,梅子忽然患上腦退化症,南峰記憶力亦不若從前, ... 於 www.disneyplus.com -

#7.記得你線上看

... 線上看_2019年韓國電影-韓劇網-6drama 忘了浪漫,記得你分類: 電影地區: 韓國年份: 2019 又名:夢想/ 親愛的備忘/ Romang 標籤: 愛情,溫情, ... 於 pizza-alanya.de -

#8.北半球的孤單歌詞

親愛的備忘線上看. 兒子的戰爭韓劇. 大疆mg 1p. Chk 檔回復為原始副檔名. 眼淚台語. 新竹五月桃. 下白字. 一夜好眠精油. 炎炎消防隊在炎炎消防隊02 中 ... 於 bibliotheque-saintmartindefontenay.fr -

#9.blockers 電影線上看 - Dqstdent

看親愛的備忘[Romang]流【hd~1080p】 線上看電影(2019) 檔案文章: 親愛的備忘流-完整版小鴨2019白宮, 陷3: 天使淪陷流免費在線觀看(2019), 親愛的備忘流[2019] 線上 ... 於 www.dqstdent.co -

#10.韓國-電影線上看-熱門電影、免費電影、院線上映強檔

韓國|電影線上看,影迷首選LiTV,高畫質最新熱門電影,免費電影線上看,週週更新,院線強檔、三大影展強片、韓國電影、經典鉅作、動作冒險、愛情喜劇各種類型應有盡有 ... 於 www.litv.tv -

#11.移動的夢想: 給下一輪少年的備忘錄| 誠品線上

妻子的追尋,是奔向自由的旅程嗎?作家有沒有說清楚?至少我這個讀者沒有看清楚,如同瑪麗也沒有說清楚,丈夫為何不見了。 於 www.eslite.com -

#12.愛與親愛的- 深度品味- 電影線上看- MyVideo | 陪你每一刻

《愛與親愛的》改編自暢銷小說,艾蜜莉亞(娜塔莉波曼飾)有個頑固又難以親近的繼子,但某天她忽然領悟到,她和這個孩子的關係就是挽救這場婚姻的關鍵,於是, ... 於 www.myvideo.net.tw -

#13.大富翁6 繁體

親愛的備忘線上看. 大易拆字. 美棧墾丁大街旅店. 來我家玩吧全家. 不用網路的聊天. 好色龍的網路. 台北小肉豆. 中鋼師級年薪. 萊斯麗-安布萊德. 於 naturheilpraxis-buchli.ch -

#14.九乘九購物網:全國最專業的辦公文具線上採購!

親愛 的顧客您好,非常感謝您使用「九乘九購物網」,本網站一般會員分為「購物網會員」及「門市九九卡會員」 初次購買請先「加入會員」;若持有門市九九卡會員,請用九 ... 於 www.9x9.tw -

#15.《親愛的備忘》(Romang) 電影預告aaa_哔哩哔哩_bilibili

打开App,看高清全屏. 打开App,流畅又高清. 打开App,流畅又高清. iMovie_aaaaaa. 130粉丝. 关注. 《親愛的備忘》(Romang) 電影預告aaa. 於 www.bilibili.com -

#16.av影音線上看 - 麻豆TV

那叫一句親愛的來av影音線上看聽聽……」我停了下來, ... 她甚至愛我本土AV線上看到,鋒抵願意讓我懷著爸爸的孩子 。 ... 大房女兒申請「知會備忘」恐法庭撕殺. 於 www.thomasbisignani.com -

#17.親愛的備忘電影《2019-HD》在線觀看電影|Romang~完整版 ...

"category: 親愛的備忘流[Romang]線上看-2019 親愛的備忘流線上看(2019)完整版親愛的備忘流線上看|2019上映|完整版小鴨|線上看小鴨| 親愛的備忘流雞不可失上看2019 HD. 於 sway.office.com -

#18.親愛的備忘(2019) - Enjoy Movie

親愛的備忘 電影資料:無法以記憶盛載的愛,唯有靠最純粹的文字,留住每個窩心時刻。75歲的趙南峰(李順載飾)和71歲的妻子李梅子(鄭永琡飾),結婚45年間, ... 於 enjoymovie.net -

#19.夢想/ 로망 - 楓林網

夢想(로망) 線上看簡介. 别名:忘了浪漫,記得你/ 親愛的備忘/ Romang. 地區:韓國. 年代:2019. 首播:2019-04-03(韩国). 演員:李順載/ 鄭永琡/ 李藝媛/ 金基天/ ... 於 8maple.in -

#20.忘了浪漫記得你電影 - Larsdejongvideos

最後,再推薦一部韓影《忘了浪漫,記得你》(又名《親愛的備忘》),這部說的是夫妻都患 ... 《殺不了的他與死不了的她》佐藤玲忘了浪漫,記得你Romang 中文預告線上看. 於 larsdejongvideos.nl -

#21.【2022 金馬獎線上看】第59屆金馬獎頒獎典禮重播!入圍名單

2021 110 金馬獎直播,電影金馬獎58金馬,第58屆金馬獎直播,頒獎典禮,得獎名單,YouTube直播、轉播,106年, 2017金馬獎台視頻道LIVE HD 轉播/直播。 於 kikinote.net -

#22.玩偶遊戲線上看高清*** PSICOMEDIA.ES ***

玩偶遊戲線上看高清. ... 劇情簡介:從小進入劇團并且參加電視演出 玩偶奇兵線上看小鴨,小鴨影音免費提供的玩偶 ... Tf 卡是什麼親愛的備忘線上看. 於 psicomedia.es -

#23.韓國浪漫之作《親愛的備忘》:當你跟另一半都患上腦退化症

韓國浪漫之作《親愛的備忘》以一對老夫妻為主角,他們均患上了腦退化症,縱然深愛卻無法記得對方直至最後... 於 www.adaymag.com -

#24.【韓國催淚電影】《親愛的備忘》即將雙癡相依 - YouTube

國民爺爺李順載x《耀眼》鄭永琡全新話題催淚力作浪漫不是年輕人的專利,人到老年,依然可以愛得真摯感人。「國民爺爺」李順載最新感動力作《親愛的 ... 於 www.youtube.com -

#25.金獅子筒万雷

親愛的備忘線上看 卡巴斯基資料庫無法更新火影忍者博人58. 金獅子筒万雷; 標示紮線帶銀之匙立格綸電器股份有限公司. 於 centroricercainsubria.it -

#26.浪跡天地線上看*** YECH.TOPTANZARFDUNYASI.COM ***

看電影完整版(浪迹天地/Nomadland)可在線下載全高清.浪跡天地(NOMADLAND)戲院上映場次、預告及影評。榮獲威尼斯影展最高榮譽金獅獎,由兩屆奧斯卡影后法蘭絲麥杜曼(Frances ... 於 yech.toptanzarfdunyasi.com -

#27.玩偶遊戲線上看高清// 可可夜總會電影完整版

Tf 卡是什麼親愛的備忘線上看. 成大醫院護理師ptt. 玩偶遊戲人偶病. 最美麗的國家. 李祘線上看高清. 眉上瀏海造型. 人調到馬桶. 人魚又上鉤線上看人魚又上鉤精采文章 ... 於 70x9k.blogsbodasdeisabel.com -

#28.忘了浪漫記得你線上看

人們常說夫妻結婚久了,就會越來越像,無論是外貌還是性格。75歲的趙南峰(李順載飾)與71歲的李梅子(鄭永琡飾)兩人結褵45年,早已經忘卻什麼是浪漫、 ... 於 travelbuypalmi.it -

#29.【親愛的備忘】老夫老妻一同患上老人癡呆堅守最衷心不離棄諾言

結婚時必講的「無論富有或貧窮,健康或疾病,我將永遠愛你、珍惜你直到地老天長」相信是最甜蜜的說話,但當真正要做到時其實有一定的難處,要付出的 ... 於 www.hk01.com -

#30.茶六燒肉訂位時間

親愛的備忘線上看. 科学美国人. 阿茲海默症初期. 火力全開擊潰魔鬼的爭戰式禱告. 真情大結局. 朵拉與失落的黃金城完整版. 行天宮北投. 於 chickencorner.fr -

#31.親愛的備忘線上看、韓劇失智症 - 汽車零件保養懶人包

親愛的備忘線上看 在PTT/mobile01評價與討論, 提供韓劇失智症、韓劇阿茲海默症、韓國失智症電影就來汽車零件保養懶人包,有最完整親愛的備忘線上看體驗分享訊息. 於 car.reviewiki.com -

#32.生活輔導組| 業務職掌 - 國立內埔農工

(三)教育部校安中心網頁已連結警政署刑事警察局「165最新資訊&犯罪手法預防宣導」網站(http://www.cib.gov.tw/index.aspx),可供家長及各校師生下載最新詐騙手法參考運用 ... 於 www.npvs.ptc.edu.tw -

#33.親愛的備忘- WMOOV電影

然而,命運沒有眷顧這對老夫妻。踏入暮年,梅子忽然患上腦退化症,使生活重擔百上加斤。更甚的是,照顧她的南峰也開始發覺,自己的記憶力不若從前……當記憶變得模糊,他們 ... 於 wmoov.com -

#34.親愛的備忘(Romang)-上映場次-線上看-預告

親愛的備忘 (Romang)戲院上映場次、預告及影評。無法以記憶盛載的愛,唯有靠最純粹的文字,留住每個窩心時刻。75歲的趙南峰(李順載飾)和71歲的妻子李梅子(鄭永琡飾) ... 於 hkmovie6.com -

#35.忘了浪漫記得你電影 - Eifachso regalladen

最後,再推薦一部韓影《忘了浪漫,記得你》(又名《親愛的備忘》),這部說 ... 不了的他與死不了的她》佐藤玲忘了浪漫,記得你Romang 中文預告線上看. 於 eifachso-regalladen.ch -

#36.線上看成人 - 麻豆TV

安妮交往從不查勤「看男友手機像小偷」. 标签: 佛系戀愛! ... 大房女兒申請「知會備忘」恐法庭撕殺 ... 老公抉擇《親愛的》結局機密主角不知情結局別錯過小童星客串. 於 www.thongofthedayhq.com -

#37.李那网球

好市多線上購物網站. 日式背景圖. 烏日洗車場. 大电影. ... 賀少的閃婚暖妻漫畫線上看. 保來保去. 大溪紅茶. 秀蘭瑪雅思念的歌. 親愛的備忘線上看. 於 aspacemr.fr -

#38.永越月子中心價格

親愛的備忘線上看. 排球少年中配. 狗不叫. 世界上最大的宮殿. 眼皮外長一顆. 您撥的電話號碼是空號. 安咳佳副作用. 說抱歉不難. 宇宙人兩人雨天. 於 ladabohacova.cz -

#39.韓國romang線上看,大家都在找解答 韓國訂房優惠報報

《忘了浪漫,記得你》電影線上看 | 韓國romang線上看 韓國忘了浪漫記得你線上看,2021年6月28日— 忘了浪漫,記得你. 分類: 電影地區: 韓國年份: 2019. 又名:夢想/ 親愛的備忘/ Romang. 標籤:愛情,溫情,老年電影, ... 《忘了浪漫,記得你》電影線上看_2019年韓國電影 | 韓國romang線上看 2021年6月28日 — 忘了浪漫,記得你. 分類: 電影 地區: 韓國 年份: 2019. 又名:夢想/ 親愛的備忘/ Romang. 標籤:愛情,溫情,老年電影,阿爾茲海默症,人生,治癒. 於 ikoreahotel.com -

#40.親愛的莎瑪 - 98yp 電影影評線上看

親愛 的莎瑪(1部) 相關影片線上看(登入後即可觀看)。 榮獲奧斯卡最佳紀錄片提名3.06《親愛的莎瑪》For Sama│官方預告- 線上看 ... 於 www.98yp.net -

#41.《忘了浪漫,記得你》電影線上看 :: 韓國親愛的備忘線上看

韓國親愛的備忘線上看,2021年6月28日— 忘了浪漫,記得你. 分類: 電影地區: 韓國年份: 2019. 又名:夢想/ 親愛的備忘/ Romang. 標籤:愛情,溫情,老年電影, ... 於 entry.kragoda.com -

#42.Jorte 教學= revival of evangelion線上看 - 破解line 貼圖

Jorte備忘記事本能選擇與Google jorte轉移- 【Jorte教學】又來囉!親愛用戶們最常問的問題是明明有同步,但是Jorte雲端都沒有出現任何資料呢?換手機時,要如何備份到 ... 於 lacocinaderosa.es -

#43.女生和动物做爱- a片有哪些

陳羽一拍腦袋:「哦,這是去年的事情,看到雪幫我記的備忘,我現在想起來 ... 一念無明線上粵語他把手伸進了我的肚子,我知道他要解我的浴袍了,我 ... 於 www.tpiebna.com.tw -

#44.做個善用時間的人演講稿 - Lobcm

尊敬的老師,親愛的同學們:. 大家早上好! ... 提示: 如需有關如何新增演講者備忘稿到簡報的資訊,請參閱新增演講者備忘稿到投影片。 於 lobcm.nl -

#45.親愛的 - OSV

親愛 的,熱愛的/蜜汁燉魷魚線上看簡介該劇改編自墨寶非寶的小說《蜜汁燉魷魚》,講述 ... 親愛的備忘電影簡介: 無法以記憶盛載的愛,唯有靠最純粹的文字,留住每個窩心 ... 於 www.roseasaj.co -

#46.國產健身平台Keep再申港上巿- 20220907 - 通識素材 - 明報教育

【明報專訊】新股氣氛近來較淡靜,但也有多家來自內地新股計劃上市。線上健身平台Keep昨日再度申請來港上市。招股書顯示,今年首季收入按年增長37.6% ... 於 life.mingpao.com -

#47.小米盒子追劇app 2020

感謝,我是新手 iPhone 軟體Estimated Reading Time: 2 mins 29-12-2020 · 小米盒子已安裝最新TV APP 可免費看10,000電視直播電影電視劇.6apk免費下載。正版大片在線 ... 於 sgb.steundester.nl -

#48.New 戰爭片~ 最佳動作電影 | 健康跟著走

New戰... New 戰爭片~ 最佳動作電影- 線上看電影- 动作电影2017. New 戰爭片~ 最佳動作電影- 線上看電影#戰爭片#最佳動作電影. 海量順暢高清影片免費線上看,追劇零 ... 於 info.todohealth.com -

#49.九一視頻線上觀看 - 麻豆傳媒

展昭運氣幾周,兆知會那「毒」在體內似乎排不九一視頻線上觀看去,兆知會他只感到丹田發熱 ... “謝謝妳的贊美,遺產燊險備忘殺親愛的,我還以為是我的衣服使得妳心煩。 於 www.hanzadeajans.com -

#50.Final fantasy xiv 紅蓮的解放者下載 - Sanremoluce

SQUARE ENIX 宣布,營運中的PC / PS4 / Mac 線上角色扮演遊戲《Final Fantasy XIV》 ... 最終幻想,親愛的備忘,紅蓮的解放者,漆黑的反逆者,預告片,家有賤狗,宅文化研究, ... 於 sanremoluce.it -

#51.李順載、鄭永琡催淚力作| 【K-Popper電影推介】電影《親愛的 ...

【K-Popper電影推介】電影《親愛的備忘》-李順載、鄭永琡催淚力作. 75歲的趙南峰(李順載飾)和71歲的妻子李梅子(鄭永琡飾),結婚45年只為柴米油鹽勞碌 ... 於 zh-hk.facebook.com -

#52.親愛的殺手- 電影線上看 - friDay影音

親愛 的殺手電影線上看,身障人士與沉默少女的愛與性,新生代空靈女神出演話題情慾國片。六是位靠販售愛心商品維生的身障人士,生活大小事都需倚賴父親幫忙, ... 於 video.friday.tw -

#53.愛情備忘錄HD線上看- 愛情片 - 小鴨影音

《愛情備忘錄》線上看,愛情備忘錄免費看,由魏大航導演,主演,《愛情備忘錄》劇情:江南與孫亞青、安然與方枚兩對夫妻均是大學同學繁重的工作和多年平淡 ... 於 www.pvod.net -

#54.寶可夢時光漣漪

親愛的翻譯官youtube. 幣安下載. 成交量大. 美辰水泥製品. 家肥屋潤. 虎助遥人しあわせっくす. 親愛的備忘線上看. 芋香鹹粥. 北投派出所. 安麗洗面皂. 於 connexion-mdg.ch -

#55.玩偶遊戲線上看高清# 越南地图中越文版 - Youtube 下載網頁

主要下载; 直接下载链接# 64 - 玩偶遊戲線上看高清. 玩偶遊戲102集全類型: 美女愛情年代: ... Tf 卡是什麼親愛的備忘線上看. 成大醫院護理師ptt. 於 bg079.edurusotels.com -

#56.愛情備忘錄HD(愛情片) - 小鴨影音線上看

《愛情備忘錄》線上看,愛情備忘錄免費看,愛情備忘錄在線觀看,愛情備忘錄劇情,愛情備忘錄全集,愛情備忘錄高清下載,愛情備忘錄小鴨影音,愛情備忘錄由 ... 於 www.imvod.cc -

#57.夢想電影 - Fitwoman

6 天前 — 夢想之地免費線上看電影. 劇情簡介. ... 夢想之地Minari 線上看完整版Links to an external site. ... 又名:夢想/ 親愛的備忘/ Romang. 於 fitwoman.com.pl -

#58.忘了浪漫,記得你維基在PTT/Dcard完整相關資訊 - 媽媽最愛你

靈光幻影- 親愛的備忘| 忘了浪漫,記得你電影預告| Facebook2020年11月11日· 【 睇 ... 《記得你》線上看|完結|劇情講述李賢(徐仁國飾)從小就展現出了遠遠超越常人的 ... 於 babygoretro.com -

#59.親愛的殺手線上看小鴨; pro e下載

親愛 的殺手線上看小鴨完整高清电影【親愛的殺手】 線上看小鴨完整版-[2021,Be ... 看親愛的備忘[Romang]流【hd~1080p】 線上看電影(2019) 檔案文章: 親愛的備忘流-完整 ... 於 vpn.rustlenews.com -

#60.【《親愛的備忘》登陸iScreen】 - Facebook

都可以下載iScreen app! 故事簡介 75歲的趙南峰(李順載飾)和71歲的妻子李梅子(鄭 於 www.facebook.com -

#61.親愛的- 劇情片 - 楓林網

楓林網為您提供親愛的線上看,親愛的劇情:田文軍(黃渤飾)和妻子魯曉娟(郝蕾飾)婚姻破裂,兒子田鵬是二人唯一牽絆。一天,田鵬外出玩耍,一去不返。 於 imaple.co -

#62.熱門主題-終身微學習資訊站第24期 - 臺北市立圖書館

巴特的攝影論 / 林盈銓; 來拍照 / 陳伯義; 幫有故事的人說故事私人備忘策展實錄 / ... 伯格(John Berger)在其論視覺藝術的代表作《觀看的方式》一書曾開宗明義地 ... 於 tpml.gov.taipei -

#63.親愛的2014 - 劇情片 - 小鴨影音

親愛 的2014線上看| 超清720P | 田文軍(黃渤飾)和魯曉娟(郝蕾飾)曾是一對恩愛的夫妻,然而,兩人之間的感情卻被時間和爭吵消耗殆盡. 於 777tv.app -

#64.獸醫系分數108 - Fcsva

殺千刀重出江湖線上看. 二月東京天氣. 腹部右上方痛. 佛手的功效. ... 親愛的無情孫小美吉他. 高雄富野好好玩套房. Tvoc 是什麼. ... 親愛的備忘線上看. 為愛潦落去. 於 fcsva.ch -

#65.小可愛車子

5 天前 — 親愛的備忘線上看. 高雄夢想家評價. 寶貝城中壢. ... 白日夢冒險王線上看hd. 台北暑假何處去. ... 三生三世十里桃花楊洋線上看. 安麗淨水器評價2017. 於 timoristorante.it -

#66.親愛的備忘線上看-韓劇網-6drama

親愛的備忘,親愛的備忘線上看就在6drama線上看. ... 首頁 · 韓劇 · 泰劇 · 日劇 · 電影 · 綜藝 · 網劇 · HD高畫質 · 忘了浪漫,記得你. 夢想/ 親愛的備忘/ Romang. 於 6drama.com -

#67.從「這裡」開始就不一樣了:《掟上今日子的備忘錄》是誰在寫 ...

其中兩集,能看到她運用微妙並巧妙的手法,讓觀眾能更直入這個沒有昨天記憶的女主角、以及默默愛慕她的助手的心情:利用「故事」。 「即使妳忘記了,但我 ... 於 news.agentm.tw