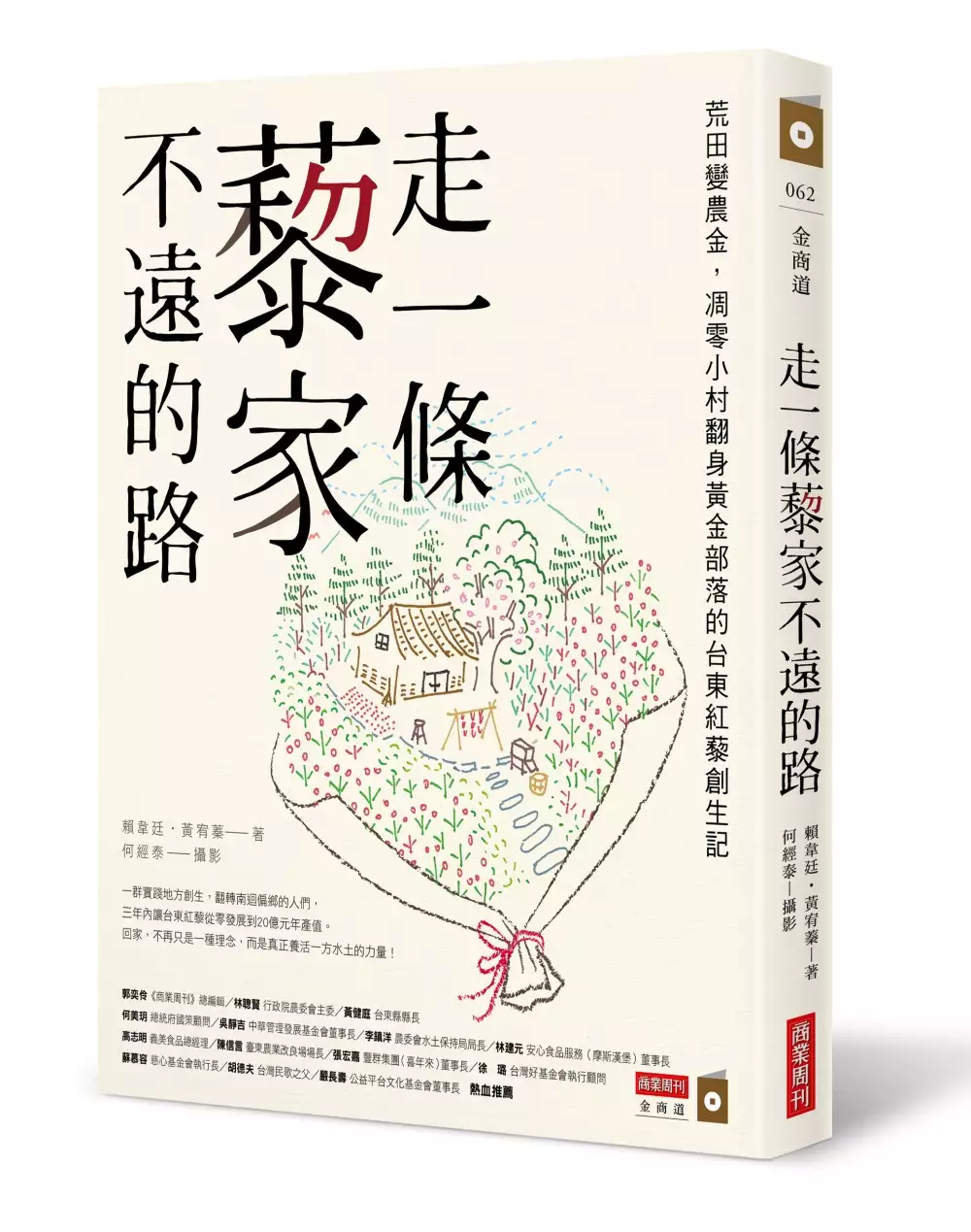

農業新聞 網的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦賴韋廷,黃宥蓁寫的 走一條藜家不遠的路:荒田變農金,凋零小村翻身黃金部落的台東紅藜創生記 和福田俊的 圖解新鮮蔬菜自己種都 可以從中找到所需的評價。

另外網站全国農業新聞也說明:全国農業新聞は農業者の公的代表機関である農業委員会系統組織が発行する農業総合 ... 梨の晩霜害対策では、防霜ファンによる送風、燃焼資材と多目的防災網の展張が ...

這兩本書分別來自商業周刊 和康鑑文化所出版 。

國立臺灣師範大學 臺灣史研究所 張素玢、范燕秋所指導 林姿妤的 戰後臺灣的農政宣傳—以農復會的「電化教育」為中心(1949–1963) (2021),提出農業新聞 網關鍵因素是什麼,來自於農復會、農業推廣、電化教育、農業教育電影、農業廣播、農業電視節目。

而第二篇論文國立中正大學 法律系研究所 江嘉琪所指導 曾昱瑄的 國土計畫法下農地未登記工廠合法化之問題研究 (2021),提出因為有 國土計畫法、工廠管理輔導法、土地使用管制、未登記工廠的重點而找出了 農業新聞 網的解答。

最後網站日本農業新聞則補充:日本で唯一の日刊農業専門紙、食と農の総合情報メディア「日本農業新聞」の公式ウェブサイトです。当日付のニュース記事を中心に、最新の農業ニュースをお届けしてい ...

走一條藜家不遠的路:荒田變農金,凋零小村翻身黃金部落的台東紅藜創生記

為了解決農業新聞 網 的問題,作者賴韋廷,黃宥蓁 這樣論述:

在台東,部落裡流傳著一句話: 回家,就像和土地結婚,紅藜就是捧花。 一群實踐地方創生,翻轉南迴偏鄉的人們, 三年內讓台東紅藜從零發展到20億元年產值。 回家,不再只是一種理念,而是真正養活一方水土的力量! 本書記錄一群對農業充滿抱負、想像與實踐能力的人們和土地結婚的故事。 從一群煮石頭湯的雞婆公務員、曾以打零工維生變成年收400萬元的熱血青年、中年轉業開啟紅寶石人生的阿姊,到原本是醫學院高材生,被迫返鄉改種有機紅藜的青農……9位關鍵人物,如何讓台東紅藜從田間配角躍升紅牌作物,在短短三年內,創造20億元年產值? 27個新農思維,擺脫在地農業弱勢形象,具體實踐地

方創生的本土成功案例。 打破「包裝設計、走文青風,等於做農創」的刻板印象,青農返鄉其實沒有想像中的浪漫!當消費市場不買單,產銷無法產業化,單憑弱勢小農形象,根本無法以「感動」促動購買意願。想回家創出一條生路,需要「做生意,而非做公益」的農業新思維。 本書特色 1. 成功實現地方創生,不再只有外國案例,台東紅藜三年內從零發展到20億元年產值。串連政府、民間、部落青農、在地企業,他們是如何做到的? 2. 捨棄繁複法規和深奧理論,藉由觸動人心的九個人物故事,告訴你返鄉青農回家創業的新農業思維。 熱血推薦 郭奕伶/《商業周刊》總編輯 林聰賢/行政院農委會主委

黃健庭/台東縣縣長 何美玥/總統府國策顧問 吳靜吉/中華管理發展基金會董事長 李鎮洋/農委會水土保持局局長 林建元/安心食品服務(摩斯漢堡)董事長 高志明/義美食品總經理 陳信言/臺東農業改良場場長 張宏嘉/豐群集團(喜年來)董事長 徐 璐/台灣好基金會執行顧問 蘇慕容/慈心基金會執行長 胡德夫/台灣民歌之父 嚴長壽/公益平台文化基金會董事長

農業新聞 網進入發燒排行的影片

現代農夫是勇敢的工作,起碼在香港。

李學進(Peter)是個專業的年輕農夫,在美國修讀農業,深明農夫是一份高風險工作:「未有收成就要先付出成本與心機,十分考心理質素,沒有收成代表幾個月的努力都會白費。」即便如此,他卻因為一則網上留言而回港做農業。

Peter讀農業是誤打誤撞的。19歲到美國升學,原打算讀工商管理,因學分問題而臨急決定讀較冷門的農業科,期望自己在某方面一支獨秀,十分切合那時愛跳街舞的他的想法。課餘時間他幫忙打理大學的溫室,那兒設備完善先進,讓他喜歡上生產,也首次接觸上番茄種植,埋下今天的種子。畢業後在美國打工,偶爾間在一則農業新聞留言,說自己即使讀農業專業也難在香港發展,剛巧被他今天的拍檔林德煒(Derek)看到,彼此成為網友討論農業發展,慢慢萌生了在香港種植的意念。一年後,Peter決定回港與Derek一起做水耕種植。

第一次見面。Peter比Derek只少6歲,但Derek第一眼看到身穿輕便運動裝,頭頂反過來的鴨舌帽的Peter,不禁心想:「這個小伙子行不行?」聊開才知道小伙子直率且擁有專業知識,Peter也因覺得Derek誠實可靠,兩人一拍即合,開始在工廈嘗試種水耕菜。

本着做實驗的精神,兩人由工廈搬到二千呎溫室,試溫度、種子等等,精細地記錄下來,因水耕菜技術較低,市場混亂,Peter提出「不如種番茄」,技術高不易被複製,二人開始實驗性地試種溫室番茄,研究設備、種子,更跑到荷蘭、泰國、日本視察,參考他們的貨源與設備,慢慢建成了他們今天的過萬呎溫室,Peter也由兼職轉成全職培植者(Grower),大多數時間一個人待在過萬呎溫室,與番茄及負責授粉的歐洲熊蜂為伴:「有時會悶的,所以想加裝個大喇叭。」Peter說着又搔搔頭不好意思地笑笑,直率天真。

他們的番茄正打算把Peter的笑臉貼在包裝上,告訴你本地人在種本地番茄,可以追本溯源。Derek相信,香港人也能種出好質素的番茄,不必追崇外地進口的,而且本地種植保證新鮮,熟透才摘下來送到市場。問Peter想做到怎樣的成績?「想做番茄達人,起碼有一樣東西是我最叻的,哈哈!」他又笑道,也許這是他勇敢的理由。

HydroGro水糧莊溫室

地址:粉嶺坪輋水流坑村近坪洋村

電話:63596193

銷售點: https://www.facebook.com/hydrogrohk/

採訪 郭雅揚

攝影 周文禧 謝致中

剪輯 謝致中

===================================

立即Subscribe我哋YouTube頻道:http://bit.ly/2Mc1aZA (飲食男女)

新店食評,名家食譜,一App睇晒!

立即免費下載飲食男女App: http://onelink.to/etwapp

《飲食男女》Facebook:http://www.facebook.com/eatandtravel

飲食男女網站:http://etw.hk

Follow我哋Instagram,睇更多靚片靚相:http://bit.ly/2J4wWlC (@eat_travel_weekly)

戰後臺灣的農政宣傳—以農復會的「電化教育」為中心(1949–1963)

為了解決農業新聞 網 的問題,作者林姿妤 這樣論述:

戰後臺灣農業政策的制定、發展與變遷,背後涉及國家機關、民間社會、國際政經結構等三方勢力的互相影響。戰後動盪的經濟下,國家機關亟須取得穩定的農業資源,除了需確保糧食供給無虞,更要將農業剩餘價值從農業部門轉向工業部門支持其發展。1949年底國民政府遷臺後,在美國協助之下,臺灣實行土地改革政策,並完成農業相關政經組織的改組。戰後農業推廣體系重建初期,因農業推廣員的短缺,農政與農情傳遞成效受限等問題,農復會與政府之間的跨機關部門建立起合作網絡,並應用電影、幻燈片、廣播及電視等「電化」媒介進行農政宣傳。本文主要以農復會利用「電化教育」對農民進行農業政策宣傳為中心,探討農復會透過電影、廣播、電視等「電化

」媒介傳遞農業政策與農業情報的過程,並進而說明農復會的「電化教育」在戰後農業推廣體系中所肩負的宣傳角色。首先,探討各類「電化」媒介傳播的獨特性,其製播過程中牽涉哪些黨政機關及農業組織。釐清農復會如何利用美援的資金,補助各項農業「新聞與教育」工作,將具有特定意識形態的農業政策,轉譯成農業教育電影、農業廣播及農業電視節目等視聽文本,藉此協助政府執行農業政策的宣傳,並多元應用於農業推廣的施教。再者,探討農業「電化教育」如何實踐農業政策的宣傳任務,分析農復會與政府如何操控廣播、電影、電視等傳播媒介,使枯燥的農業政策更具娛樂性。最後,1970年代面臨國際政經局勢的更迭,長期以來政府機關及農復會忽視不平衡

的農工發展,而農業部門的原料、土地與勞力受到工業部門的過度汲取,以致農業發展遲滯;過去被「包裝」、「美化」的農業政策及施政成果,背後隱藏了「真實」的農業狀況。

圖解新鮮蔬菜自己種

為了解決農業新聞 網 的問題,作者福田俊 這樣論述:

1.內容彙集自2012~2014年《日本農業新聞》周末版刊載的「家庭菜園術」,將之編輯而成。 2.從基礎到理論至應用,不論是有機、無農藥栽培的事前準備或依季節、品種分類的蔬菜培育法,到狹小農園的活用法,實務經驗直接傳承分享。 3.介紹50種以上蔬菜的播種、育苗、混植、連作、採種等栽培方法。 本書特色 日本《農業新聞》週六版 超好評連載! 圖解漫畫搭配作者製作的動畫(YouTube),新手入門好簡單! 享受在家種菜樂趣的最佳指南,完整公開50種最常見的蔬果栽種祕訣! 無農藥種菜方法完整介紹,搭配連環漫畫表現內容情境,栽種全知識一次學會!

國土計畫法下農地未登記工廠合法化之問題研究

為了解決農業新聞 網 的問題,作者曾昱瑄 這樣論述:

本論文題目為「國土計畫法下農地未登記工廠合法化之問題研究」,未來我國之土地使用管制將依國土計畫法為之,待國土功能分區圖公布後,區域計畫法將不再適用。首先本文將對國土計畫法之目的、定位、種類及土地使用管制等進行分析,並著重在農業發展地區。國土計畫法下之土地使用管制與現行法制有所不同,須將各該土地進行評估劃設其所屬之國土功能分區及分類,且所為之土地使用需與其所屬分區分類之土地使用原則相符,再區分是否為都市土地而依不同法規進行管制。依工廠管理輔導法第28條之1以下所建構之特定登記制度,若為2016年5月19日以前之既有未登記工廠,於符合要件下可申請納管、進行工廠改善,並繳交納管輔導金以取得特定工廠

登記,再繳交營運管理金至變更土地使用分區或使用地類別,成為合法工廠,取得特定工廠登記者可免除土地及建築物管理等規定之罰則,亦不可有違反該法第28條之9之情事。特定登記制度之本旨在於平衡產業發展與環境保護,農地上未登記工廠可透過此制度完成土地劃(編)定之變更,然此制度將持續至2040年3月19日,於國土計畫法取代區域計畫法後,如何進行土地使用分區及使用地之變更,其規範是否完善,全國國土計畫及直轄市、縣(市)國土計畫之規劃為何,若否準或核准變更土地劃(編)定,相對人或利害關係人是否可提起訴訟、應如何進行救濟,皆為本文所及。

農業新聞 網的網路口碑排行榜

-

#1.接续全面推进乡村振兴(人民要论) - 理论

河北新闻网 ... 乡村振兴是乡村生产生活生态全面发展,是农业农村农民全面振兴,要扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作,推动乡村振兴 ... 於 theory.hebnews.cn -

#2.新浪农业首页_新浪网

新浪网 新浪农业. 财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航 ... 新浪农业官方微博. 涉农新闻及会议会展等合作事宜,可发私信或邮件[email protected]. 於 nongye.sina.com.cn -

#3.全国農業新聞

全国農業新聞は農業者の公的代表機関である農業委員会系統組織が発行する農業総合 ... 梨の晩霜害対策では、防霜ファンによる送風、燃焼資材と多目的防災網の展張が ... 於 www.nca.or.jp -

#4.日本農業新聞

日本で唯一の日刊農業専門紙、食と農の総合情報メディア「日本農業新聞」の公式ウェブサイトです。当日付のニュース記事を中心に、最新の農業ニュースをお届けしてい ... 於 www.agrinews.co.jp -

#5.完成農民四大福利拼圖蘇揆:安心從農永續臺灣農業發展 - 行政院

行政院全球資訊網 · 本院新聞 · 認識行政院 · 新聞與公告 · 政策與計畫 · 資訊與服務 · 便民服務 · 社群與多媒體 · 相關連結. 於 www.ey.gov.tw -

#6.杜宇觀點: 翻轉台灣農業農民已頭昏! - 風傳媒

選舉到了農業再度成為總統候選人口中的寶,還端出一堆惠農措施,更誓言要翻轉台灣農業,只是翻轉那麼多年了, ... [啟動LINE推播] 每日重大新聞通知. 於 www.storm.mg -

#7.文山日报社志:1953.4-2017.12 - Google 圖書結果

报纸创刊时期,多采用点面结合方法,主要以地委在全区树立的六个农业生产互助合作典型作为采访报道 ... 五是进行文山新闻网、手机报电子网页的编辑处理,对所负责网页定期更. 於 books.google.com.tw -

#8.中市荔枝、落花生乾旱農損農業局提醒5/20前申請現金救助

今年因氣候乾旱、降雨量不足,造成台中市荔枝及落花生農損,市府農業局積極向行政院農業委員會爭取現金救助,農委會昨(10)日公告台中市為荔枝、 ... 於 www.taichung.gov.tw -

#9.農業| 搜尋標籤| 聯合新聞網

搜尋{農業}共找到239篇新聞。udn.com 提供即時新聞以及豐富的政治、社會、地方、兩岸、國際、財經、數位、運動、NBA、娛樂、生活、健康、旅遊新聞,以最即時、多元的 ... 於 udn.com -

#10.triwra – 韌性農業計畫成果暨資訊交流平台

2021 年8 月5 日 由triwra · 熱帶國家巴西大雪重創農業咖啡也漲價. 相關活動相關活動熱帶國家巴西大雪重創農業咖啡也漲價|20210730|大愛新聞回前一頁. 分類影音專區 ... 於 raip.triwra.org.tw -

#11.農業資訊平台AK MARKET PLACE - 農業新訊 - 中國生產力中心

農業新訊. 農業新聞; 課程活動 · Generic placeholder image · 2022/04/01. 農會法 ... 於 akm.cpc.tw -

#12.法規命令選單 - 農業金融局

農業 金融局 ... 關於農業金融局 · 重大政策 · 就業資訊 · 便民服務 · 農業金融新聞 ... 農業金融統計及出版品 · 影音專區 · 相關網站 · 農業金融機構資訊揭露 ... 於 law.boaf.gov.tw -

#13.搜尋:農業第1頁 TVBS新聞網

TVBS新聞網提供即時且完整的時事新聞,包含全球、民調、議題懶人包、娛樂、社會、生活、運動、健康、汽車、旅遊、美食、網路趣聞與兩岸新聞,展現兼具深度及廣度的新聞 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#14.全國農業金庫Agricultural Bank of Taiwan -

全國農業金庫的設立,建構農業金融體系,輔導並協助農會、漁會信用部事業發展,辦理農、林、漁、牧融資及穩定農業金融,促進農業經濟發展。 於 www.agribank.com.tw -

#15.網售肥料盛行農業局提醒須守法違法開罰5萬起跳 - 工商時報

中市農業局提醒,販賣肥料時仍須遵守肥料管理法相關規定,切勿自行拆封、分裝後進行銷售,違反者依肥料管理法處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。 農業局長蔡 ... 於 ctee.com.tw -

#16.卓縣長表揚中興大學蔡教授東纂推廣宣傳安全高品質農業

國立中興大學植物病理系主任蔡東纂教授不辭辛勞,推動彰化縣安全高品質農業,已有 ... 安全高品質農業推廣協會行銷組組長張錦娟小姐、縣府農業處長黃碧海、新聞處長 ... 於 www.chcg.gov.tw -

#17.湖北省委一号文件发布:36个方面硬任务做好湖北“三农”工作

荆州新闻网消息:日前,湖北省委一号文件出台,分八个部分,对2022年“三 ... 重要农产品供给、坚决守住不发生规模性返贫底线、聚焦农业产业化加快乡村 ... 於 news.jznews.com.cn -

#18.農業新聞- 中時新聞網- Chinatimes.com

《中時新聞網》前身為《中時電子報》,於1995年創立,是全台第一家且歷史最悠久的網路媒體,開啟新聞數位時代。近來以最具影響力的政治新聞引領先驅外, ... 於 www.chinatimes.com -

#19.嘉大植物醫師行腳前進雲林林內鄉農會開講 - 嘉義大學

嘉義大學全球資訊網Logo ... 類 別:111 嘉大新聞 ... 林內鄉的農業腹地面積大,作物種類多元,除了木瓜外,香蕉便是另一項重要作物,種植面積將近一 ... 於 www.ncyu.edu.tw -

#20.台灣農業科技之光!台灣蘭展舉世聞名韓妞初體驗:值回票價

熱門網搜影音一次看. 台灣農業科技之光!台灣蘭展舉世聞名韓妞初體驗:. 韓國YouTuber「多多」前往台灣國際蘭展觀展,在看完各式各樣的花卉後,她表示 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#21.海南临高县坚持疫情防控和农业生产“两手抓,两不误”

近期,海南多地同时段发生以奥密克戎变异株为主的局部聚集性疫情,疫情防控形势严峻复杂,特别是恰逢清明节假日,防止返乡人流携带疫情输入压力骤增。 於 district.ce.cn -

#22.[中国农业新闻网]“用了农科院的技术,韭菜你就放心吃!”

文章来源:《中国农业新闻网》2018年5月8日 作者:王泽农 发布时间:2018-05-08. 【字体: 大 中 小 】. 中国农业科学院推出蔬菜作物绿色发展技术集成模式,农民用后 ... 於 www.caas.cn -

#23.新聞 - 有機農業全球資訊網

居家防疫網購夯小心成為網路詐騙的受害者 · 農藥實名安心GO 7月1日正式上線 · 離島農業新里程金門成立首座有機栽培專區 · 臺灣地區有機果品產業經營及銷售形態研析. 於 info.organic.org.tw -

#24.農業技術員的一天(經濟新方位·春耕一線)--新聞報道

農業 技術員的一天(經濟新方位·春耕一線). 本報記者 張 文. 2022年04月06日08:18 來源:人民網-人民日報 ... 於 cpc.people.com.cn -

#25.農糧署全球資訊網> 新聞最前線>農業新聞

有機農業; 友善耕作; 產銷履歷; 稻作直接給付; 農產業保險; 四章一Q; 品質檢驗; 標示檢查; 小地主大專業農; 農產業天然災害救助; 生產追溯; 活化農地; 肥料; 農機. 於 www.afa.gov.tw -

#26.農業新聞(農委會)

新聞 與公報 ... HOT, 111-04-02, 111年3月下旬霪雨農業災情報告, 農委會(統計室). 8940, 111-04-03, 寵物管理科成軍,毛小孩一生全面照顧, 農委會(畜牧處) ... 於 www.coa.gov.tw -

#27.[頭條新聞] 芒果資訊e網打盡(高雄區農業改良場)

[頭條新聞]芒果資訊e網打盡行政院農業委員會為讓農友及消費者隨時隨地輕鬆取得芒果訊息,今年起開始建置芒果產業資訊網站,業已接近完成,8月14日已經在枋山地區農會 ... 於 www.kdais.gov.tw -

#28.「農業」 - 相關新聞- 自由時報電子報

台南以北低溫下探9度空曠處更冷去年入冬至今的首波寒流昨日起影響台灣,中央氣象局持續針對十九縣市發布低溫特報,氣象局預報員張承傳表示,昨日下半天寒流持續南下, ... 於 news.ltn.com.tw -

#29.澄清新聞稿- 行政院農業委員會水土保持局全球資訊網

地址:540206 南投縣南投市中興新村光華路6號MAP電話:049-239-4300: 服務時間:星期一至星期五08:30 ~ 12:30及13:30 ~ 17:30: 瀏覽人次:37802167 網站更新日期: ... 於 www.swcb.gov.tw -

#30.2019生物肥料與生物農藥研討會,歐洲專家分享有機農業3法寶

第四屆生物肥料與生物農藥國際研討會係由行政院農業委員會、亞洲生產力 ... 開花綠籬是天然的防蟲網 ... 新聞聯絡人:柴幗馨[email protected]. 於 www.atri.org.tw -

#31.新聞稿 - 財政部全球資訊網

網站 公告 · 新聞稿 · 國家金融安定基金訊息 · 就業資訊 · 影音專區 ... 6, 申請免徵遺產稅或贈與稅之農業用地,於列管期間內未作農業使用,將追繳應納稅賦, 2022-04-01. 於 www.mof.gov.tw -

#32.中国农网

中国农网是经国务院新闻办公室批准刊载新闻的综合性网站,是中央级综合性大报——农民日报建设的大型网上信息发布平台. 於 www.farmer.com.cn -

#33.農業政策不及格!台灣農村陣線:國民兩黨皆是「小農盲」 | 政治

三立新聞網為了提供更好的閱讀內容,我們使用相關網站技術來改善使用者體驗,也尊重用戶的隱私權,特別提出聲明。 了解最新隱私 ... 於 www.setn.com -

#34.《王岐山急救》: 內部講話:最擔心挑戰來自黨的內部 - Google 圖書結果

明鏡新聞網強調,袁純清將面臨調查。原農行董事長蔣超良。 ... 蔣超良,男,1957年8月生,西南財經大學經濟學碩士,高級經濟師,2012年起任農業銀行董事長、執行董事 ... 於 books.google.com.tw -

#35.農傳媒

農傳媒是由財團法人豐年社所成立的專業新聞網路媒體,我們的宗旨是一個「與農共聲、與食俱進、與環境共享」的新媒體平台。站在以農為本的角度,走入生活,觸及農業、 ... 於 www.agriharvest.tw -

#36.《明鏡月刊》第75期: 中共八大家族 巨富隱藏海外 - Google 圖書結果

美國廣播公司(ABC)新聞網報導,儘管任建新作風低調,但其併購外企的紀錄卻相當輝煌,除了豪擲430億美元標下這家瑞士農業化學巨頭,先前亦經手不少高額跨國交易案, ... 於 books.google.com.tw -

#37.接续全面推进乡村振兴_中共江苏省委新闻网

... 从容应对百年变局和世纪疫情,推动经济社会平稳健康发展,必须着眼国家重大战略需要,稳住农业基本盘、做好'三农'工作,接续全面推进乡村振兴。 於 www.zgjssw.gov.cn -

#38.相關網站 - 臺南區農業改良場

( 一) 農業行政機關 行政院農業委員會 行政院農業委員會農糧署 行政院農業 ... 農會 安定區農會 ( 四) 其他農業相關網站 農業知識入口網 田邊好幫手 農民學院 農業虛擬 ... 於 www.tndais.gov.tw -

#39.農業| 遠見雜誌- 前進的動力

報導農業現況與相關政策動向,農民和百大農夫等調查。 ... 為協助農民、農民團體及農企業厚植創新能量,行政院農業委員會推動所屬的農業試驗 ... 文/ 聯合新聞網. 於 www.gvm.com.tw -

#40.農業新聞報導 - Clubfee

農業新聞 報導. Posted on By. 110年6月下旬豪雨農業災情報告. 農委會(統計室) 8764. 110-07-02. 農委會全力協助臺北市政府防堵市場疫情保障消費者安全及家禽產品供應 ... 於 www.clubfeeast.co -

#41.農試所舉辦智慧農業線上聯合成果發表新技術

(台北訊)行政院農業委員會農業試驗所於本月15日及22日辦理智慧農業線上 ... 刊登於智慧農業網站(網址:https://www.intelligentagri.com.tw),無法 ... 於 www.runnews.com.tw -

#42.但借春风扶农桑——2017武汉“三农”新闻纪实 - Google 圖書結果

为提供更加及时、准确、高效的农业信息服务,武汉陆续开发了农业信息网,开通“武汉农业12316”政务微博和公众微信号,实现三农信息服务与新媒体的全面融合。 於 books.google.com.tw -

#43.智農新聞 - 智慧農業

中時新聞網團隊共同討論發想出「智慧農業運輸機」,包含無人軌道車以及智能四軸農業飛行器。利用四軸飛行器本身的定位功能,加入5G通訊,使無人機變成智能農業運輸載 ... 於 www.intelligentagri.com.tw -

#44.中華農業報

全方位農業媒體,即時農業訊息,最完整的農業資訊. ... 中華農業報前身為『臺灣農業新聞報』於西元2006年10月29日,由郭永富創辦,雖然明知辦報不易, ... 中國農業網. 於 www.canews.top -

#45.新聞傳播實務研究 - 第 331 頁 - Google 圖書結果

經濟臺與全國十幾家電臺合力打造《全國廣播旅遊網》欄目與「證券網」, ... 加快新聞播發節奏;並與《新聞時刻》、《體育新聞》、《農業新聞》共同形成晚間新聞節目 ... 於 books.google.com.tw -

#46.農業是國家的根本總統:讓台灣的農業更有競爭力跟上新時代 ...

... 發展農產品冷鏈物流及推動農糧產業機械化、設備現代化,讓台灣的農業更有國際... ... 新聞與活動 ... 總統強調,農業是國家的根本,政府一定會全力穩住農業經濟。 於 www.president.gov.tw -

#47.農業新聞 - 高雄市農產品產銷履歷資訊服務網

農委會今(9)日在臺大醫院國際會議中心舉辦「邁向農業淨零排放策略大會」,在將近200位受邀出席的相關領域之專家、學者、團體與產業代表經由整日議程的討論與凝聚共識後, ... 於 ktaf.kcg.gov.tw -

#48.媒體報導 - 農金安心GO

新聞 報導區|. 基隆農漁業者電商媒合暨媒體發佈會. 110/12/06 經濟日報 ... 110/12/02 臺灣智慧農業週. 108/10/31 亞太農業技術展. 108/10/24 高雄國際食品展. 於 www.ansingo.com.tw -

#49.農業新聞彙整

Proudly powered by WordPress | Theme: 南北傳媒新聞網 | By ThemeSpiral.com. 版權聲明. Go Top. 於 www.nbnews4u.com -

#50.農業相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的農業相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 ... 三立新聞網setn.com. 於 tw.news.yahoo.com -

#51.設施蔬菜跨科別施藥技術介紹 - 桃園區農業改良場

行政院農業委員會桃園區農業改良場新聞稿 ... 病蟲害最快速有效的防治選擇,但轄區設施溫網室藥劑噴施多為共通管線且葉菜類種類多樣,已造成多起農藥殘留違規的案件。 於 www.tydares.gov.tw -

#52.《內幕》第4期: 重慶政變:十八大洗牌(PDF) - Google 圖書結果

再如 6 月 6 日,中國共產黨新聞網發表文白石撰寫的"周強*隨時連綫"連出魚水情深"一文 ... 省長信箱"工作人員受理來信;上午 8 點,農業廳辦公室群衆來信受理專幹收到一條 ... 於 books.google.com.tw -

#53.上下游News&Market | 一個專注於農業、食物、環境等公共議題 ...

上下游新聞平台是一個專注於農業生產、食物安全、環境保護等公共議題的獨立媒體,成立十年以來,已是台灣最具公信力的媒體之一。取名「上下游」,期許平台成為生產端及 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#54.九八新聞台

主持群 · 節目情報 · 節目表. ‧ · 節目新訊. ‧. 線上收聽. ‧. 線上隨選重聽. ‧ · 廣播即時拍 · 即時新聞 · 一把抓專區 · 品味一把抓 ... 於 www.news98.com.tw -

#55.【保育】新北市農業局與海大合作6年復育花蟹成功 - 健行筆記

農業 局長李玟說,海洋資源是漁村產業命脈,萬里蟹是新北海岸非常重要的資源,推廣品蟹時,也要保護海洋資源。 資料來源:udn聯合新聞網. 於 hiking.biji.co -

#56.金門縣政府全球資訊網

電子信箱:[email protected] 縣民服務熱線:1999(外縣市請撥0800-318823). 金門縣政府© 2016 版權所有本網站最佳瀏覽解析度為寬度1600 以上. 於 www.kinmen.gov.tw -

#57.农业农村部:“十四五”时期我国将建设500个左右国际贸易高 ...

盐城网是盐城广播电视总台主办的视频新闻门户网站,盐城网第一时间发布盐城 ... 农业农村部发布,为发挥农业贸易助力农业高质高效、乡村宜居宜业、农民 ... 於 www.0515yc.cn -

#58.中国农业新闻网——专业的农业新闻网站

中国农业新闻网是中国专业的农业新闻网站,找农业类的好新闻就去中国农业新闻网,关注中国农业新闻网,关注中国农业。域名:中国农业新闻网.中国农业新闻网.中国农业新闻 ... 於 www.nyxw.org.cn -

#59.琅岐入围创建全国农业产业强镇 - 福州新闻网

近日,农业农村部网站发布2022年农业产业融合发展项目创建名单公示公告,马尾区琅岐镇入选2022年农业产业强镇创建名单。 ... 福州新闻网 ... 於 news.fznews.com.cn -

#60.政府延續獎勵使用友善環境農業資材,補助農民有機質肥料

Posted on 2021-06-16 Autor尖端新聞網留下足跡. 【尖端新聞中心】. 農委會農糧署為推動友善環境農業及化學農藥十年減半政策,延續獎勵補助農民使用國產有機質肥料、 ... 於 cenews.com.tw -

#61.農業新聞

農業新聞. 首頁 > 最新公告 > 農業新聞 ... 推動農業循環再利用 ... 版權聲明--本網站發表之所有文章,係為學術研究成果,不得引用於產品及食品之標示、宣傳及廣告。 於 www.tss.gov.tw -

#62.農業新聞

「國際產業精神文化促進會(OISCA International)」將於11月13日與國立臺灣大學共同舉辦〔2021年OISCA年中發展經濟座談會暨國際視訊會議〕,並開放 ... 於 www.oisca.org.tw -

#63.农业新闻网

农业新闻网 汇集中国农业信息网,提供农业信息,农业致富经,农村致富项目,养殖技术,花卉苗木种植技术,农产品等信息。农产品信息网致力于服务广大农民, ... 於 www.n768.com -

#64.AgTech農業科技專案計畫服務網粉絲頁 - Facebook

「農業業界科專計畫說明會」報名開始-行政院農業委員會農業科技專案計畫服務網 ... 咖啡渣種菜產量高田間研究發現還能驅蟲抑菌| 聯合新聞網:最懂你的新聞網站. 於 www.facebook.com -

#66.[農試所電子報] 890517-26 農業新聞彙編 智邦公益電子報 台灣 ...

主旨: 農業電子報發行單位: 行政院農業委員會農業試驗所發行人: 林俊義總編輯: 陳炳輝執行 ... 「芒果網路量販店」就設在農委會建置的真情百寶鄉「真情食品館」( ... 於 enews.url.com.tw -

#67.Agricultural Reform and Rural Transformation in China since 1949

Nongye jixiehua dianqihua de jiejing《农业机械化电气化的捷径》[Shortcuts to ... 关与深翻[The Plow Sling and Deep Plowing],” Qinzhou xinwen wang 秦州新闻网, ... 於 books.google.com.tw -

#68.張紅宇:接續全面推進鄉村振興

張紅宇2022年04月06日08:38來源:人民網-人民日報 ... 鄉村振興是鄉村生產生活生態全面發展,是農業農村農民全面振興,要扎實有序做好鄉村發展、鄉村建設、鄉村治理 ... 於 www.nopss.gov.cn -

#69.網售肥料須守法勿拆封分裝農業局籲違法罰鍰5萬起跳

【記者林明佑/台中報導】近年來網路購物平台等電子商務興起,加上家庭園藝 ... 網售肥料須守法勿拆封分裝農業局籲違法罰鍰5萬起跳 ... 【更多新聞】. 於 times.hinet.net -

#70.虎尾科大傳承不藏私創終身學習典範 - 國立虎尾科技大學

面對農業缺工,農業相關科系學生畢業後卻不留農,本校農業科技系導入「師徒制」教學,不僅為農業找出路,也為在地找方法、為地方創生建立典範。 於 www.nfu.edu.tw -

#71.農業新聞

宜蘭新聞網農業新聞新聞,給您最迅速、最真實的農業新聞新聞報導,滿足您知的權利,讓您掌握宜蘭地區農業新聞新聞的第一手訊息,! 於 www.travelnews.tw -

#73.農作物災害預警平台 - 行政院農業委員會農業試驗所

『2021農業災害大事紀』已上線,詳請參閱公告訊息~. 2022-02-17. 轉知農委會農業新聞:『大陸冷氣團來襲農委會籲請農友嚴防寒害』. 2022-02-17. 於 disaster.tari.gov.tw -

#74.農業「夯」新聞你我都能掌握的寫作原則 - myMKC管理知識中心

一般來說,社會大眾最普遍廣泛應用的是新聞「倒金字塔型」寫作模式,但在如此龐大的網路資訊流之競爭,新聞稿除了基本寫作功,仍須加上一些趨勢、數據,及 ... 於 mymkc.com -

#75.十四五”时期我国将建设500个左右国际贸易高质量发展基地

2022/04/05 15:31 央视新闻客户端. 农业农村部发布,为发挥农业贸易助力农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足重要作用,推动农业贸易提质升级、菜茶鱼等优势 ... 於 www.xhby.net -

#76.中华人民共和国农业农村部

国新办举行2022年全面推进乡村振兴重点工作发布会02-23 ; 国新办举行2021年农业农村经济运行情况新闻发布会01-20 ; “十四五”推进农业农村现代化规划国务院政策例行吹风会12- ... 於 www.moa.gov.cn -

#77.智慧農業整合輔導農友轉型(嘉義新聞網

嘉義新聞網網 | 按此檢視完整網頁. 發稿日:2022/4/5 上午05:03:00. 發稿人:轉自奇摩新聞. 智慧農業整合輔導農友轉型. 智慧農業整合輔導農友轉型左手抓發展,右手改善 ... 於 tnews.cc -

#78.農委會施政報告將全面推動農業保險 - 公視新聞網

農委會發布農業施政報告以及未來重大措施,我國豬肉有望在今年重新外銷,至於農民退休制度,農委會表示目前研議分為年金及提撥兩種版本。 農委會副主 ... 於 news.pts.org.tw -

#79.农业技术员的一天(经济新方位·春耕一线) - 宁夏新闻网

春暖风徐,宁夏平原的千里沃野生机盎然:拖拉机牵引着各类农机在连片的田地里来回作业,新种的麦苗奋力吐着绿芽。这一切,徐占国看在眼里, ... 於 www.nxnews.net