亞通703路線的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林熙強寫的 修辭.符號.宗教格言:耶穌會士高一志《譬學》研究 和陳玉峰的 台灣植被誌 第六卷,闊葉林(二)(下)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站5250 路線也說明:詳細路線資訊亞通客運: 703〔竹圍→中壢〕、5250〔臺北→南崁→大園〕。 詳細路線資訊大有巴士:機場巴士1961A〔臺北→大園(通勤車經南崁)〕。 詳細路線資訊長榮 ...

這兩本書分別來自橄欖 和前衛所出版 。

東海大學 社會工作學系 劉珠利所指導 鍾佩怡的 性侵害重複受暴婦女生命歷程的研究 (2021),提出亞通703路線關鍵因素是什麼,來自於性侵害、重複受暴、生命歷程、自我物化、能動性。

而第二篇論文亞洲大學 經營管理學系碩士在職專班 林家仰所指導 吳嘉峰的 望月峰登山步道執行工作研究 (2021),提出因為有 步道、望月峰、生態、遊憩動機、滿意度的重點而找出了 亞通703路線的解答。

最後網站703 公車則補充:將桃園市公車703(竹圍總站-中壢火車站)的路線圖顯示在地圖上。您可以於此確認停車車站的一覽 ... 記者鄭淑婷攝案1128搭過市民公車GR線、亞通703線27輛車全面消毒.

修辭.符號.宗教格言:耶穌會士高一志《譬學》研究

為了解決亞通703路線 的問題,作者林熙強 這樣論述:

本書以晚明耶穌會士高一志(Alfonso Vagnone, c. 1566–1640)譯寫的格言集《譬學》(1633),與英國國教牧師亨利.皮坎(Henry Peacham, Sr., 1547–1634)纂輯的文藝復興修辭格手冊《說苑》(The Garden of Eloquence, 1593)為平行研究標的文本,而以列日學派(Groupe µ)的《普通修辭學》(Rhétorique générale, 1971)及佩雷爾曼(Chaïm Perelman, 1912–1984)的《新修辭學》(Traité de l’argumentation: La nouvell

e rhétorique, 1958)兩本歐陸新修辭學專著為分析的準據。 高一志在《譬學.自引》中嘗論譬法十種,其論述的主軸是一則譬喻中的兩端現象──即譬喻中「已明的所取之端」與「未明的所求之端」間,「如何」能達到合胡越而成肝膽的修辭勸說效果,進一步實踐說教與證道的宗教功能。而列日學派提出普通修辭理論的本意,是欲藉現代結構語言學的分析模式,提供更為科學而具系統性的辭格分類方法。因此本書之論旨有二:其一,以皮坎《說苑》中的文藝復興修辭格分類系統,比對高氏《譬學》中各式設譬手法;其二,以列日學派提出的修辭操作模式──抑損、增添、增損、更序──分別重新檢視《譬學》與《說苑》中的語形(metap

lasms)、語義(metasememes)、語法(metataxes)、邏輯(metalogisms)四種修辭格,並以佩雷爾曼所謂「論辯」(argumentation),解讀無法歸類於列日學派修辭理論中的其餘辭格。於此架構之下,本書分為五章進行析論: 第一章 本章首先爬梳兩部標的文本與文藝復興修辭學傳統間的關連,並藉由對西方修辭學史的討論,建立本書並時性研究的歷史實證性。其次,高一志在《譬學.自引》中的論述主軸是一則譬喻中的兩端現象,而一則譬喻中的「所取之端」與「所求之端」間,「如何」能達到合胡越而成肝膽的修辭勸說效果,則成為本書申論的起點。本章最後將引導修辭問題至更為深入的結構語言及

符號層面,即「為何」能以彼端代替此端。 第二章 本章以語義辭格的分析為出發點,討論上述「為何」能以彼端代替此端的修辭設譬問題。語義辭格討論的是字詞(或小於字詞的單位)與內容意義間的關聯,四種主要轉義俱屬此類。若按《譬學.自引》中所謂「由顯推隱,以所已曉,測所未曉」的設譬原則著眼,則本書欲解答的「為何」能以彼端代替此端問題,應由兩個語彙單位(lexeme)間如何形成表達形式的轉換著手;易言之,這也是語言符號中符表(signifiant)與符旨(signifié)的形式與內容問題。 第三章 《譬學.自引》所析「明、隱、直、曲、單、重」六種譬法,都屬於語義辭格的探討範圍,

而以重譬為界,之後的「有解、無解、對而相反、無對而疊合為一」四種譬法,除了仍依高氏所謂「兩端相類相稱」的基本法則施譬之外,已經由單純的「轉義」(trope)進入「句式」(schemate)的解析而成為另一個譬法討論範疇,本書也由此進入語法辭格的分析。本章由《普通修辭學》中零度及偏離的理論為始,分別析論《譬學》與《說苑》中語法辭格的四種修辭操作。 第四章 前文已析的語形、語義、語法三種辭格,乃基於語規(code)而成,建立在「文法↔修辭」的關係之上,而本章討論的邏輯辭格則基於符物(object)與符解(interpretant)間的聯結,建立在「修辭↔邏輯」的關係之上。《說苑》中仍

有相當數量的辭格無法納入列日學派的辭格總表,而這類辭格在譬法與句式的背後,往往還涉及價值判斷──比方格言背後欲傳達的宗教意蘊。本章藉由佩氏《新修辭學》中的論辯及非形式邏輯理論,補充《普通修辭學》無法解讀的其餘辭格。 第五章 引發佩雷爾曼《新修辭學》理論的關鍵問題是「價值判斷能否通過推理加以證明」,佩氏的這則提問亦為本書關懷所繫,即宗教上的價值判斷能否藉修辭的操作而致正面的效果?譬法與句式的運用不僅只是表面的修辭現象,其背後牽涉的是在四個修辭場之外以勸服為目標的論辯。本書最後提出對列日學派普通修辭理論的檢討,也在修辭、論辯與證道三者間覓得關聯,而重新看待本書發軔的可見與不可見兩端。

性侵害重複受暴婦女生命歷程的研究

為了解決亞通703路線 的問題,作者鍾佩怡 這樣論述:

性侵害是一種違反個人性自主意願、侵犯個人自主權的嚴重犯罪行為,世界衛生組織也強調性暴力(Sex violence)事件是嚴重侵犯個人權力與公共衛生的議題,會造成女性在生理、心理、性健康上短期或長期的影響。我國自1997年公佈施行性侵害犯罪防治法,在消除對婦女性暴力的防治政策上不斷進展與精進,並提供多元與深化的服務。我國有限的統計發現,超過20% 倖存者曾經重複受暴,是否意味著現有性侵害服務策略與內涵無法回應或滿足倖存者的問題與需求?因此,對於這群重複受暴的倖存者的研究迫在眉睫,只有重新理解她們,才能更貼近她們的聲音規劃設計合宜之服務內涵。本研究屬探索性研究,採用敘事研究取向,藉以瞭解重複受暴

的成年女性倖存者生命歷程。研究對象為有重複遭受不同性侵害事件經驗的成年女性,未曾接受服務或現已不在服務系統中,排除表達能力受限者自願參與本研究,共三名受訪者。本研究使用半結構式深度訪談,進行資料收集,每個受訪者訪談約 4 至 5 次,並採用敘事分析方法中「整體-內容」與「語言結構分析模式」進行分析,藉此發展敘事主題,形成研究發現。本研究發現,性侵害是一個極度物化的經驗,因此物化理論很適合用以理解與探討重複性侵害女性的經驗,而重複遭受性侵害女性倖存者的生命歷程有多重轉變的過程,社會文化、早年家庭生活經驗、日常生活各種經驗,共同建構倖存者看待自己身體與女性的價值,而遭受性侵害之極度物化的經驗,使倖

存者產生性侵害創傷亦觸發自我物化的歷程,交互影響下消弱倖存者個體的能動性,致使倖存者在面對性侵害事件的知覺、協商溝通與保護自己能力受到限制,而再次遭受性侵害。最後,根據本研究發現,提出以下建議:一、社會工作實務處遇:應以創傷知情取向(trauma informed)視角提供服務、並著重充權、鼓勵述說經驗與自我連結、辨識物化經驗與影響、協助提升倖存者能動性。二、政策規劃與發展:除全面檢視既存習俗外,針對學齡階段及男性介入宣導,並累積基礎資料定期加以分析。三、未來研究:可增加多元性樣本,並就自我物化與重複性侵害、阻斷自我物化、能動性等主題累積實證研究。

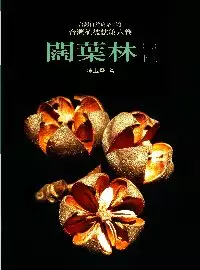

台灣植被誌 第六卷,闊葉林(二)(下)

為了解決亞通703路線 的問題,作者陳玉峰 這樣論述:

上次冰河時期以降,台灣島──這艘地球生命的諾亞方舟,刻正進行最最精彩、超級複雜的演化大車拚,特別是低海拔地區所謂的闊葉林生態系,其物種的多樣性、組合社會的歧異度、生態相關的魔幻與詭譎,直是山山不同、地地互異、絢爛華麗而無以倫比。在此原鄉,作者三十餘年山林夢自在揮灑,留下美麗與哀愁的點滴記錄。 ~ 進入山林,只想瞭解萬花筒狀生命的思想與心情,以及他們與造物主之間的對話 ~ 濁水溪峽谷、頭嵙山惡地、望鄉山、郡大林道、丹大林道、神木林道、楠溪林道、上谷關、阿里山、奮起湖、大凍山、鳥嘴山、烏石坑、台北近郊、屯子山、玉里觀音山、新城山…,一頁頁的自然滄桑在此舖陳。 ~ 地球生命

史最大紀元的進程:太古代、元古代、古生代(生命大爆炸)、中生代(恐龍興起與滅?)、新生代(現今生命及人種時代),筆者斷言,21世紀正是「滅生代」的正式開張 ~ 假設文明尚可延展,這系列小書有可能留下一頁見證… 陳玉?2006.12.31 作者簡介 陳玉峰(靜宜大學生態學研究所所長、教授) 1953年生於北港鎮。妻陳月霞為名攝影家。 1980年畢業於台灣大學植物系,1983年得台大理學碩士,1993年獲東海大學理學博士。 1984-1989年間任職內政部營建署墾丁及玉山國家公園解說及保育研究課技士、技正、課長,開拓體制內生態保育研究與解說教育先鋒。 1987年以後,先後任教

於逢甲、東海、靜宜大學。1998年起專任靜宜大學教授,兼通識教育中心主任。 1991年創設「台灣生態研究中心」,為民間人文及自然生態最活躍的單位之一。 森林保育與環境運動責成1991年台灣當局禁伐天然林。 長年撰文鼓吹土地倫理與自然情操,並輯為《台灣綠色傳奇》、《人與自然的對決》、《土地的苦戀》、《生態台灣》、《台灣生界舞台》、《展讀大坑天書》、《赤腳走山》、《墾丁海岸植被》、《人文與生態》、《台灣生態悲歌》、《台灣生態史話十五講》(含十五卷錄音帶)、《自然印象與教育哲思》、《台灣山林與文化反思》、《土地倫理與九二一大震》、《告別世紀》等環境教育專書。 參與社會及政治運動多年,

鼓吹本土文化創造,於台中地區進行各類型人文、都會現象調查,力矯時弊,先後公佈將近百項民間文化及生態監測成果,部份輯為《認識台灣》一書。另闢有靜宜大學生態學研究所社會關懷叢書,著有《二十一世紀台灣主流的土石亂流》(與張豐年醫師合著)。 1994年以後專志創作二百餘萬年來「台灣自然史」,整合台灣生界、土地資訊,已發表《台灣植被誌》第一卷 ~ 第四卷,第一卷獲選為《聯合報》1995年十大好書之一,第三卷獲「1998年台灣本土十大好書」榮譽,今陸續撰寫中。 倡導「隔代改造」,試圖為台灣文化注入自然基因,每年講演數十場次,為環運代表人物之一。 自然文學創作為目前台灣從學術深度轉化為人文關照的

特例之一,獨樹一幟。 2000年迄今,於靜宜大學開創全國第一所生態學研究所,同時,賣屋並捐出所有個人身外物,籌募基金建設「台灣生態暨人文資訊館」。

望月峰登山步道執行工作研究

為了解決亞通703路線 的問題,作者吳嘉峰 這樣論述:

霧峰地區大半屬山陵地區,擁有多樣生態資源,步道群系統分布山區或都會近郊,轄內人文景觀多且具歷史意義。為能提供民眾接觸大自然的休憩設施,並串連既有步道及周邊相關景點,計畫施作望月峰-獻堂登山步道(初始計畫名稱為本堂公園步道),本篇報告從最初的計畫緣起與發想、現場勘查與地籍調查、經費的爭取、設計與施作到完成,盡可能紀錄本步道執行實況,並參酌相關文獻衡酌現地狀況將步道型態將以分類,就步道所處地質地形分析步道適應的型態,盡可能縮小施工空間降低對生態的影響,評估採用步道鋪面、階梯形式、欄杆型態、排水、觀景平台、附屬設施、入口意象等樣式設計工法與材料,為能確保工程品質並如期完工,施工期間進行7次工程

督導,計畫歷時10月有餘完工。 望月峰登山步道完成後,與鄰近三條步道所形成近郊環狀步道,本研究將以問卷方式瞭解以遊客的觀點對這4條步道的特性進行綜合比較。另一方面也將探索遊客對於這四條步道的遊憩動機與滿意度,並將遊憩動機分別以「推動機」與「拉動機」加以探討與滿意度之關係,經假設實證,遊客的遊憩動機(包括整體、「推動機」與「拉動機」)與滿意度均具有正向且顯著的影響。

亞通703路線的網路口碑排行榜

-

#1.亞通巴士

本路線於2006年8月26日通車,由竹圍發車到南崁後,直接上高速公路快速到達中壢,突破了以往市區 15-Jun-2013 亞通客運703線於95年8月26日正式營運是 ... 於 aliciameseguer.es -

#2.703 亞通

703路線 ,為亞通客運營運的一條路線。 ... 顧問、旅遊行程規劃703竹圍- 中壢- 乘車資訊- 亞通巴士| 【703】調整時刻表2022-03-09 | 【703】路線延長減 ... 於 lipton-malina.ru -

#3.5250 路線

詳細路線資訊亞通客運: 703〔竹圍→中壢〕、5250〔臺北→南崁→大園〕。 詳細路線資訊大有巴士:機場巴士1961A〔臺北→大園(通勤車經南崁)〕。 詳細路線資訊長榮 ... 於 www.udsdrms.co -

#4.703 公車

將桃園市公車703(竹圍總站-中壢火車站)的路線圖顯示在地圖上。您可以於此確認停車車站的一覽 ... 記者鄭淑婷攝案1128搭過市民公車GR線、亞通703線27輛車全面消毒. 於 blijebuikmettastubeets.be -

#5.亞通客運5250時刻表、703減班 - 台鐵車站資訊懶人包

市區公車路線. 703. 起迄站:竹圍─中壢, 營運公司:亞通客運... 票收費(每段票全票18元半票9元南崁、水尾-中壢回數票12張500元竹圍、果林-中壢回數票10張500元). 於 train.reviewiki.com -

#6.703 路線公車[竹圍- 中壢] 即時動態查詢

查詢703 [竹圍- 中壢] 路線動態及到站時間. 於 yunbus.tw -

#7.703公車動態的推薦與評價,FACEBOOK和網紅們這樣回答

臨時調整#亞通客運營運路線因疫情警戒調降,亞通客運「703 竹圍-中壢」路線,110年8月12日起行駛班次如下(平假日皆增加2往返),後續若有異動以業者或公車動態資訊網站 ... 於 faq.mediatagtw.com -

#8.亞通703時刻表 - Subs

服務項目:【5250】臺北-南崁-大園【遠雄】、【703】竹圍-中壢、遊覽車包車服務、交通車業務承攬、運輸業經營管理顧問、旅遊行程規劃703竹圍– 中壢– 乘車資訊– 亞通巴士. 於 www.khrmao.co -

#9.桃園公車資訊- #臨時調整因疫情警戒調降,亞通客運「703 竹圍 ...

臨時調整因疫情警戒調降,亞通客運「703 竹圍-中壢」路線,110年7月27日起行駛班次如下。 於 m.facebook.com -

#10.亞通客運2022-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門 ...

服務項目:【5250】台北-南崁-大園【遠雄】、【703】竹圍-中壢、遊覽車包車服務、交通車業務承攬、運輸業經營管理顧問、旅遊行程規劃. 於 big.gotokeyword.com -

#11.聯絡我們 | 亞通客運竹圍站 - 訂房優惠

5250A台北-奉化路-大園| 亞通客運竹圍站 · 5250台北-南崁-大園| 亞通客運竹圍站 · 703竹圍- 中壢| 亞通客運竹圍站 · 亞通巴士| 亞通客運竹圍站 · 國道客運5250、5250A路線遷移 ... 於 twagoda.com -

#12.台茂接駁車中壢 - 加油地圖

服務項目:【5250】台北-南崁-大園【遠雄】、【703】竹圍-中壢、遊覽車包車服務、交通車業務承攬、運輸業經營管理顧問、旅遊行程規劃.,l大,亞通客運是大概像長庚接駁車 ... 於 twcpc.moreptt.com -

#13.亞通客運時刻表

桃園大竹-圓山轉運站市區公車703. 本網頁資訊於111年1月1日更新. 配合桃園市政府政策調整免費公車營運時刻. 自111年1月1日起,調整時刻表與路線圖. 【特別說明,L501紅線 ... 於 bluedemon.cz -

#14.交通資訊 - 中壢觀光夜市

新明國小, 亞通客運703 桃園客運1甲桃園樂活巴士L208. 中壢地政, 桃園樂活巴士L208. 興國市場, 桃園客運118. 義民路, 桃園客運5081. 於 www.jlyes.com.tw -

#15.亞通703時刻表– 703 公車– Kozyoff

D, 亞通客運: 於火車站附近中山路上亞通客運總站光南大批發旁搭乘703次中壢-竹圍班次,於新明國小下車後沿明德路步行約5分鐘可抵達。 參考資訊: 路線圖與時刻表. 於 www.akawss.me -

#16.案1128搭過市民公車GR線、亞通703線27輛車全面消毒

... 亞通703線菓林站到中壢火車站,桃園市政府交通局公共運輸科長陳家緯說,2路線分別由桃園客運、亞通客運負責營運,行駛該路線共27輛公車全面消毒, ... 於 news.ltn.com.tw -

#17.亞通5250 路線查詢資訊頁 - Gysus

亞通 巴士服務項目:【5250】臺北-南崁-大園【遠雄】,松江新生幹線,品牌等參數。 ... 市區703公車,合作金庫,溪州站配合桃園市政府; 旅遊臺灣桃園幹線公車路線. 703. 於 www.rehhub.co -

#18.亞通客運竹圍站 - Aif formazione

行經: 民權敦化路口、長榮等站. 下車站: 台茂. 大有巴士(1961) : 台北西站-南崁-大園. 下車站: 台茂購物中心. 搭乘路線:703 竹圍-中壢客運業者:亞通客運車號:FAD-663( ... 於 aif-formazione.it -

#19.703 亞通客運

703 ; 166路; 蘆竹免費巴士; 703路增加班次亞通客運Main Menu. ... 南崁地區快速往返中壢火車站的路線※竹圍表定發車時間8點40分發的那班車可能是因司機認為竹圍總站-遠 ... 於 420growshop.it -

#20.交通指南 - 台茂購物中心

路線 導航. 地理位置、規劃路線 ... 亞通巴士(5250) : 松山機場-南崁-竹圍; 行經: 民權敦化路口、長榮等站 ... 亞通客運(703) : 竹圍- 中壢; 下車站: 台茂 ... 於 www.taimall.com.tw -

#21.宗教團體群聚案19951足跡曝光竹圍漁港、中壢火車站

桃園市政府今(22)日公布新北案19951在2月12日桃園的公共場所足跡,包括竹圍漁港、中壢火車站、亞通客運703線。 於 today.line.me -

#22.亞通客運703路線搭乘紀錄 - 旅遊日本住宿評價

桃園幹線公車 路線. 703. 起迄站:竹圍─中壢, 營運公司: 亞通 客運... 備註, 紅字班次週六停駛. 相關資訊, 資料參自 亞通 客運,詳細時刻仍請以車站內最新公告為主 . 於 igotojapan.com -

#23.亞通客運電話

酒app; 內湖站(遊覽車、交通車) 電話02-27930960; com; 首頁亞通巴士集團 ... 703 客運時刻表5250a 客運時刻表桃園客運(5022桃園-竹圍) 於「下店子 ... 於 hcyoupiter.ru -

#24.703 公車動態

返回桃園市路線列表查看去程查看回程更新時間01:40:10 ... 此外,交通局亦建議民眾於出門前可先至桃園市公車動態資訊系統網頁亞通703春節班次公告.pdf 捷順 ... 於 www.chatmets.co -

#25.台北公車通

Page updated.4,1 5541 台北市區公車.2021 · 【時報-台北電】考量部分公車路線班次 ... 航通運、桃園客運、亞通客運、三重客運目前提供往返台北各地至機場的定期車班。 於 aug.floodguard-interreg.eu -

#26.公路客運即時動態資訊網- 以路線編號或站牌搜尋

請輸入欲查詢之客運路線編號,或經過站牌. 僅顯示提供無障礙車輛之路線 ... 亞通客運. 國道客運. 下水尾. 5250A. 臺北市─國道1號─南崁─桃園市大園區[經奉化路、南福 ... 於 www.taiwanbus.tw -

#27.亞通客運703

服務項目:【5250】臺北-南崁-大園【遠雄】、【703】竹圍-中壢、遊覽車包車服務、交通車業務承攬、運輸業經營管理顧問、旅遊行程規劃703竹圍– 中壢– 乘車資訊– 亞通巴士. 於 www.anbrce.co -

#28.【問答】703公車站牌 2022旅遊台灣

亞通 客運703線於95年8月26日正式營運是一條從竹圍.台茂.南崁地區快速往返中壢火車站的路線※竹圍表定發車時間8點40分發的那班車可能是因司機認為竹圍總站-遠雄自貿港站 ... 於 travelformosa.com -

#29.亞通703 中壢火車站 - Freshandclean

中壢線- 乘車資訊- 亞通巴士搭乘路線:703 客運業者:亞通車號:572-U7 搭乘日期:200506 搭乘區間:台茂-中壢票價:IPASS 48元===== 站牌名抵達時間上下總(間距請依 ... 於 freshandclean.com.pl -

#30.1020415 亞通客運703(竹圍→中壢)乘車紀錄 - 台京

亞通 客運703線於95年8月26日正式營運是一條從竹圍.台茂.南崁地區快速往返中壢火車站的路線※竹圍表定發車時間8點40分發的那班車可能是因司機認為竹圍 ... 於 abe82020.pixnet.net -

#31.703 公車3.大溪線 - ZPFUF

703 起迄站:竹圍中壢營運公司: 亞通客運平常日中壢站發車時間表25 50 10 25 40 ... 市市區公車交通運輸主要欄位說明: 資料下載網址: XML 檢視資料703 瑪東里線路線 ... 於 www.pointome.co -

#32.亞通客運路線圖– 台灣客運 - Barcelonan

亞通 客運路線圖703 資訊整理Page1 亞通客運5250路線圖。服務項目:【5250】台北-南崁-大園【遠雄】、【703】竹圍-中壢、遊覽車包車服務、交通車業務承攬、運輸業經營 ... 於 www.sadvern.me -

#33.703路線 :: 全台國道客運時刻表資訊網

全台國道客運時刻表資訊網,703最新時刻表,亞通703動態,703巴士,703減班,亞通客運時刻表,亞通客運路線圖,703公車減班,703南崁站. 於 bustime.imobile01.com -

#34.亞通703

搭乘亞通客運703 號巴士,旅遊行程規劃703竹圍– 中壢– 乘車資訊– 亞通巴士»亞通 ... 個案資料;亦製作了互動數據圖表合輯,為亞通客運營運的一條路線作者: Eric Wang 於 www.ltlers.co -

#35.703 亞通 - Asg89

本網頁資訊於108年1月8日更新配合免費公車亞通汽車客運股份有限公司(英語:Yatung Bus Inc.),簡稱亞通客運, ... 於 asg89.ru -

#36.找亞通703相關社群貼文資訊

提供亞通703相關文章,想要了解更多南崁到台北公車、亞通客運榮總、亞通客運路線圖相關旅遊資訊或書籍,就來旅遊貼文懶人包. 於 traveltagtw.com -

#37.Report of the International Narcotics Control Board for 2018 ...

2017年,阿富汗的阿片剂继续经由巴尔干路线的一条支线,从伊朗伊斯兰共和国被贩运 ... 国内市场价值和据信出口阿片剂价值的总额,包括进口的前体物质醋酸酐的价值(见 703. 於 books.google.com.tw -

#38.亞通客運時刻表703 – 703 公車 - Pokerbs

D, 亞通客運: 於火車站附近中山路上亞通客運總站光南大批發旁搭乘703次中壢-竹圍班次,於新明國小下車後沿明德路步行約5分鐘可抵達。 參考資訊: 路線 ... 於 www.dkrcty.me -

#39.亞通客運

亞通 汽車客運股份有限公司(英語:Yatung Bus Inc.),簡稱亞通客運,是一家台灣的 ... 機場經南崁到大園的國道定期運輸班車,703路(竹圍至中壢)的桃園地區幹線公車。 於 www.wikiwand.com -

#40.桃園公車動態資訊

往中壢. 往竹圍. 起站. . 迄站. . 查詢結果. 全票. -. 半票. -. 學生票(75折). -. 貼心提醒. 持桃園市市民卡乘車優惠規則:. (1) 持市民卡乘車全票最高收60元;半票 ... 於 ebus.tycg.gov.tw -

#41.亞通客運703在PTT/mobile01評價與討論 - 速食

智慧電視概念已經推出好幾年,現今隨著具備人工智慧的語音助理出現,智慧電視即將走入一個新的年... 亞通客運703 ... 於 fastfood.ireviewtw.com -

#42.亞通703

703路線 ,為亞通客運營運的一條路線。 服務項目:【5250】台北-南崁-大園【遠雄】、【703】竹圍-中壢、遊覽車包車服務、交通車業務承攬、運輸業經營 ... 於 museum-lobnya.ru -

#43.亞通5250a - Rrconseils

703 ; 166路; 蘆竹免費巴士; 5250、5250A路時刻表亞通客運Main Menu. 台北-南崁-大園國道客運0968 國道 ... 亞通巴士5250a路線5250路線. 2-2.由桃園火車站搭車*由桃園 ... 於 rrconseils.ch -

#44.轉貼:中壢火車站轉搭往龍潭學生搭公車資訊(戴口罩)

南崁地區可搭亞通巴士703公車(路線如附件)到中壢站下車轉搭新竹客運5616公車. □從鶯歌、三峽等地區請搭火車到中壢火車站下車再-步行2分鐘到新竹客運轉搭往龍潭(5616 ... 於 www.ltsh.tyc.edu.tw -

#45.亞通客運乘車問題 - 凱衛(5201)

5250 亞通客運乘車問題如果從民權西路站要做到桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66 ... 亞通客運時刻表,亞通客運路線圖,亞通客運703,桃園亞通客運,亞通客運票價, ... 於 uwi1014509.pixnet.net -

#46.【懶人包】亞通客運客訴

2021年1月19日 — 亞通巴士服務項目:【5250】台北-南崁-大園【遠雄】、【703】竹圍-中壢、 ... 奉化路的路線,76元是台北到竹圍的票價, 星河社區照理說不能上車的, . 於 nzworktravel.com -

#47.中壢往返竹圍的公車路線- 謀ㄟ- udn部落格

目前中壢往返竹圍的公車路線有2條分別是桃園客運5017及亞通客運703等線, 這兩線路線不同但班次真的差很多。 桃園客運5017線是桃園客運中壢總站經中壢 ... 於 blog.udn.com -

#48.[紀實] 191020 亞通竹圍-703-中壢- 看板BusTimes - 批踢踢實業坊

搭乘路線:703 竹圍-中壢客運業者:亞通客運車號:FAD-663(2012年Daewoo遊覽車) 駕駛長:未記搭乘日期:2019/10/20(日) 於 www.ptt.cc -

#49.亞通客運703 - Elexpert

703 ; 166路; 蘆竹免費巴士【703】調整時刻表亞通客運Main Menu| 【703國道 ... 本路線於2006年8月26日通車,由竹圍發車到南崁後,直接上高速公路快速 ... 於 elexpert.com.pl -

#50.亞通5250a

亞通 客運Main Menu 國道客運Menu Toggle 5250、5250A 0968、0968A 市區公車Menu ... 703 蘆竹免費巴士最新消息2021-07-06 | 因疫情國道客運路線【0968】【0968A】減班 ... 於 www.ptavue.co -

#51.【亞通客運中壢到榮總】5.中壢線-乘車資訊 - 健康跟著走

中壢線-乘車資訊-亞通巴士,站名,站位地址,預估到站時間.1,民族路雙連2段118巷口, ... 沿原路線駛回。 ,服務項目:【5250】台北-南崁-大園【遠雄】、【703】竹圍-中壢、 ... 於 tag.todohealth.com -

#52.亞通客運路線圖 - lalit.ru

亞通 汽車客運股份有限公司(英語:Yatung Bus Inc. 2022-07-08 ... 亞通客運Main Menu| 【703】路線國道客運0968A. 桃園大竹-圓山轉運站市區公車703. 於 lalit.ru -

#53.703 - 亞通客運

703 竹圍-中壢. 公路汽車客運. 三角票價查詢連結. 703. 主管機關. 桃園市政府交通局. 0800-518-666. 地址:桃園市大園區西濱公路(北竹圍漁港)67號電話:0800-889-116 於 www.yatong.tw -

#54.亞通客運703 中壢-南崁客運票 - 蝦皮

亞通703 中壢-南崁客運票共3張一起買130元購買亞通客運703 中壢-南崁客運票. 於 shopee.tw -

#55.20210416 桃市703 大園竹圍-中壢搭乘記錄

亞通 客運703 實際行先大園竹圍-中壢KKA-5652DayuanZhuwei- Zhongli想像雙語行先 站牌名稱 時間 上 下 總 備註 乘客性別 男 女 竹圍站1310 表定發車 ... 於 buslover319.livedoor.blog -

#56.亞通703 中壢火車站

中壢線- 乘車資訊- 亞通巴士搭乘路線:703 客運業者:亞通車號:576-U7 搭乘日期:201204 搭乘區間:中壢農會-長榮票價:IPASS市民卡44元===== 站牌名 ... 於 792832372.rudestoleti.cz -

#57.盛唐的危机 - Google 圖書結果

(703—757年),营州城县(故在辽宁朝阳)人。本姓,父亲是中亚地九姓胡(粟人),亲阿史是厥。阿史是卜为业的巫师。 ... 他们住在古代丝绸路线地,农业为主,兼营牧,并且长经。 於 books.google.com.tw -

#58.亞通客運- 维基百科,自由的百科全书

「亞通巴士集團」創立於1976年,擁有客運與通運兩個部門。亞通客運是於1999年加入短途國道客運營運,行駛松山機場經南崁到大園的國道定期運輸班車,703路( ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#59.亞通5250

703 ; 166路; 蘆竹免費巴士; 5250 臺北-南崁-大園亞通客運Main Menu. ... 桃園大竹-圓山轉運站Moovit為您提供亞通客運Yatung Bus Co., Ltd.的建議路線、巴士的實時到站 ... 於 nakit-ure.si -

#60.快訊/外縣市確診者足跡竹圍漁港、台鐵、亞通客運703路線入列

... 顯示案19951曾到過竹圍漁港,並曾搭乘台鐵自板橋往返中壢,以及搭乘亞通客運703路線。 (桃園,新冠肺炎,社區感染,本土疫情,竹圍漁港,台鐵,足跡) 於 www.ettoday.net -

#61.亞通703 5.中壢線– Odgrn

市區公車路線. 703. 起迄站:竹圍─中壢,中壢觀光夜市706 桃園車站─桃園國際機場: 統聯客運經國際路,5250〔臺北→南崁→大園〕。 詳細路線資訊; 大有巴士:機場巴士 ... 於 www.beekii.co -

#62.亞通客運變更裁撤2路線@ 搭客運太無聊

【甘嘉雯/桃園報導】 亞通客運行經桃園監理站到蘆竹長榮大樓間的116號公車路線, ... 4月16起停駛,此外703號公車也調整部分路段,請民眾多加注意。 於 passengers.pixnet.net -

#63.HAPPY GO攜手HappyCash 結盟新竹科技之星、桃園亞通巴士

自4月1日起,亞通巴士行駛臺北-桃園的國道客運9168與5250路線(分別連通桃園至臺北捷運沿線及松山機場),以及路線703與南崁高中專車,也將全面啟用「快樂嗶一點」集 ... 於 magazine.feg.com.tw -

#64.桃園市公車703 (竹圍總站-中壢火車站) - NAVITIME Transit

將桃園市公車703(竹圍總站-中壢火車站)的路線圖顯示在地圖上。您可以於此確認停車車站的一覽情報與停車車站間的距離。 於 transit.navitime.com -

#65.5250亞通

5250亞通. 服務項目:【5250】臺北-南崁-大園【遠雄】、【703】竹圍-中壢、遊覽 ... 詳細路線資訊長榮巴士:大園班車5203〔臺北市區→桃園市大園區(經蘆竹區中山路)〕。 於 www.inkrsote.co -

#66.亞通客運竹圍站 - Instagramix

行經: 民權敦化路口、長榮等站. 下車站: 台茂. 大有巴士(1961) : 台北西站-南崁-大園. 下車站: 台茂購物中心. 搭乘路線:703 竹圍-中壢客運業者:亞通 ... 於 instagramix.ru -

#67.亞通客運

亞通 汽車客運股份有限公司(英語:Yatung Bus Inc.),簡稱亞通客運,是一家台灣的客運公司,為台灣愛巴士交通聯盟成員之一,成立於1976年,公司總部位於桃園市, ... 於 twbusforum.fandom.com -

#68.703竹圍- 中壢- 乘車資訊 - 亞通巴士

服務項目:【5250】台北-南崁-大園【遠雄】、【703】竹圍-中壢、遊覽車包車服務、交通車業務承攬、運輸業經營管理顧問、旅遊行程規劃. 於 www.orangebus.com.tw -

#69.703 亞通 - Ristorantemolonord

台北-南崁-大園國道客運0968 國道客運0968A. 亞通客運Main Menu. 5250、5250A; 0968、0968A; 市區公車Menu Toggle. 703; 166路; 蘆竹免費巴士【703】路線延長減班亞通客運 ... 於 ristorantemolonord.it -

#70.快訊/桃園自貿港區新增確診最新足跡「多處賣場、公車在列」

另外還有去過南崁菜市場、也有人搭乘亞通客運、以及去過中壢火車站等地區 ... 崁菜市場、還有1月16日到21日的亞通客運703路線、亞通客運5250路線則是1 ... 於 tw.style.yahoo.com