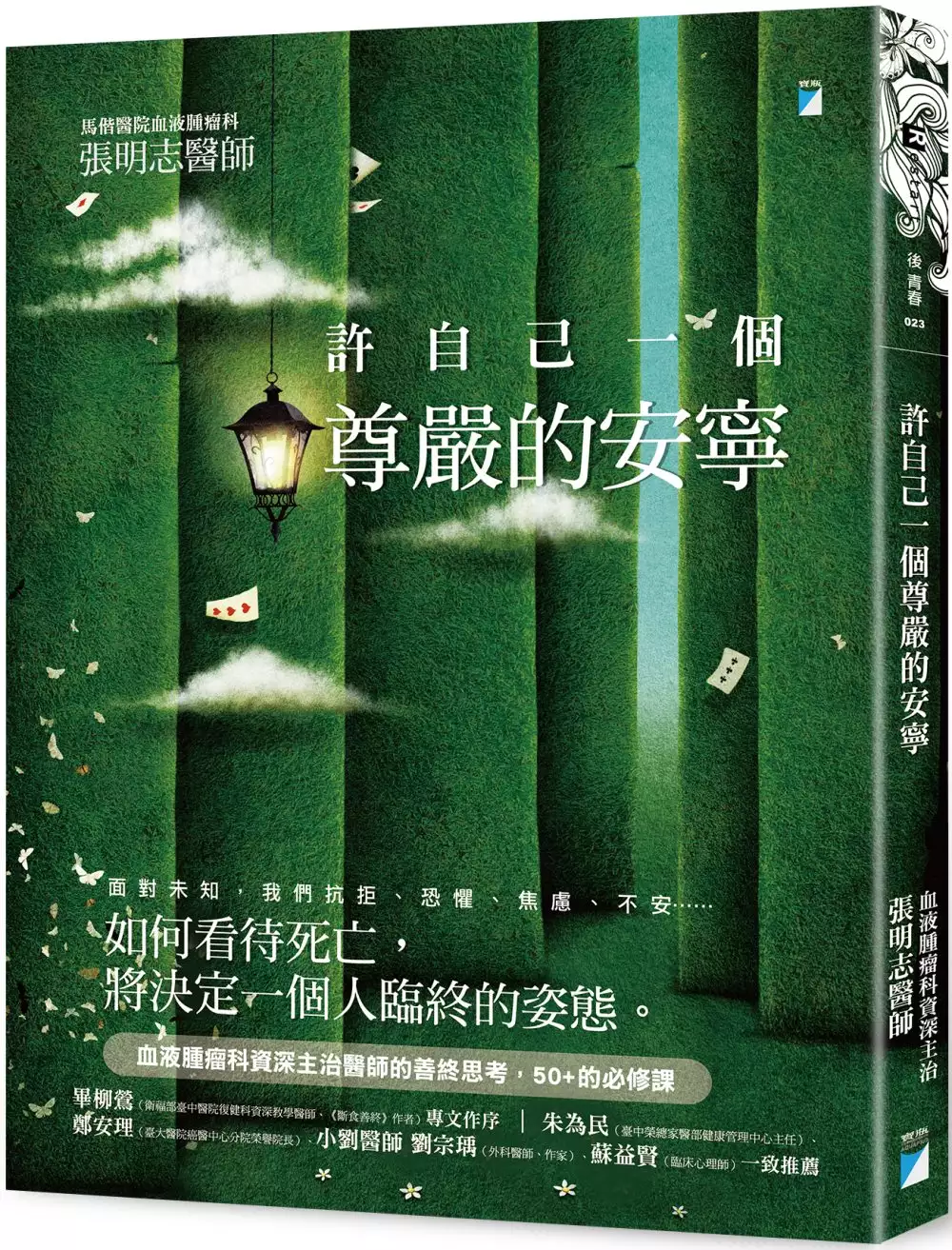

佛教與長照安養的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦莊聰吉寫的 角落微光:小鎮醫師的故事 和張明志的 許自己一個尊嚴的安寧都 可以從中找到所需的評價。

另外網站青松健康事業-長照2.0、日照中心、安養中心、養老院也說明:青松健康事業專注於老人照顧、養老院長照服務,深耕中台灣20餘年,擁有最推薦且全面的長照2.0資源,包含住宿型長期照顧機構、日間照顧中心、居家服務、護理、醫療等 ...

這兩本書分別來自佛光 和寶瓶文化所出版 。

中華大學 企業管理學系 徐子光所指導 鄒富美的 長照機構經營決策之關鍵因素分析 (2021),提出佛教與長照安養關鍵因素是什麼,來自於長照經營策略、層級分析法(AHP)、成功關鍵因素。

而第二篇論文馬偕醫學院 長期照護研究所 葉淑惠所指導 吳宜庭的 居家安寧主要照顧者的靈性需求及其相關因素 (2021),提出因為有 居家安寧、主要照顧者、靈性需求、靈性需求量表的重點而找出了 佛教與長照安養的解答。

最後網站東海大學社會工作學系碩士論文則補充:關鍵字:老人長期照顧、養護及安養機構、收案評估、收案決策 ... 在最主要收案決策者的宗教背景方面,道教最多計有45 位,佔36.3%;佛教.

角落微光:小鎮醫師的故事

為了解決佛教與長照安養 的問題,作者莊聰吉 這樣論述:

作者從小調皮搗蛋,逃學無數次,經過老師調教、父親棒喝、母親諄諄善誘,終於如願考上醫學院,當了醫師。為了環保,他撿垃圾,人稱「垃圾醫師」;為了助人,他在診間成立「愛心平台」。 他的生活智慧、行醫風格、待人處事、社會關懷,在人間溫煦發光。 數十年生活點滴小故事,是作者隨心而起、意盡而止的真情書寫。讀著,有飲清泉般的爽口和喜悅。本書內容包含他開業行醫及出外義診的點滴、醫病之間的種種溫馨故事。文字樸實無華,娓娓道來,觸動人心,帶給現代人,一種不同於以往的人生思考。

長照機構經營決策之關鍵因素分析

為了解決佛教與長照安養 的問題,作者鄒富美 這樣論述:

人口老齡化問題是時代的挑戰、也是世界面臨的重要社會議題。台灣自2018年3月正式由「高齡化社會」進入「高齡社會」。根據行政院內政部2020年的統計,台灣扶老比為4.4比1,預估20年後,每兩位工作者要扶養一位老人。據國內統計,2019年有近80萬人需要接受長期照顧,推估7年內將突破百萬大關。然而,實際接受長照2.0服務者只有24.2萬人,服務涵蓋率還不到四成。自政策推行長照計畫,政府積極鼓勵各地方政府結合民間服務團體提供單位,共同投入長照建置行列。衛福部陳時中部長曾感慨的說,長照2.0最大的缺點就是太多人不知道了。因此,呼籲民眾發揮社區力量找出需要長照的弱勢家庭,共同為有照顧需求的長者,開啟

光明之門,預防因求助無門的悲歌發生而努力。副總統陳建仁也說,為讓長照制度能永續發展經營,政府將積極推動各項整合資源,擴大民間參與,以建構優質、平價實惠且普及化的長照體系,由此可見長照需求的迫切性、刻不容緩。本研究參考相關文獻回顧及資料收集,整理出初步影響投入長照關鍵因素,由專家群依據對影響長照投入關鍵因素重要性進行評價,再以專家增減後的重要因素進行分類、整理及歸納彙總,得出五構面與11項的準則目標,作為本研究層級分析法(AHP)之架構。於2021年8月由6位有意投資長照行業的投資專家進行關鍵影響因素重要性調查,經專家問卷對各項影響因素之比較結果發現,專家一致認為市場需求最為重要性,其次為長照專

業人力的供給,在確定關鍵因素重要性權重後,提出可行的商業模式建議和方案,作為企業經營之參考模型,並對未來有意願投入長照行列的同伴們,或後續有興趣深入研究者做為參考指引。

許自己一個尊嚴的安寧

為了解決佛教與長照安養 的問題,作者張明志 這樣論述:

▍50+的必修課:馬偕醫院血液腫瘤科資深主治醫師的善終思考 ▍ 害怕死亡是出於對未知的恐懼。 只要預先修習生死學,沒有不可言說的議題。 多數人希望長壽,但人生無常,卻沒有多少人想得開。 我們是否也應先預習生死學? 不然,也該了解死亡的過程是怎麼一回事。 ──血液腫瘤科資深主治,張明志醫師 如何看待死亡,將決定一個人臨終的姿態。 「善終好走」就是尊嚴; 面對生命終點,給自己一份禮物。 當病症來敲門,我們如何應對不安與徬徨?若有幸治癒,如何不擔心會不會復發?又,若復發了,如何平復深受打擊的沮喪與無助?…… 臨床經驗長達四十年的張明志醫師經手過

無數癌症患者,對死亡的理解,超越醫學、科學層面,而有一套宏觀的哲學與倫理思考。他說,人生愈走到盡頭愈重要,就像表演單槓的體操選手,下槓的動作也要列入評分。 面對未知,我們抗拒、恐懼、焦慮、不安;如何看待死亡,將決定一個人臨終的姿態。書中懇切地提出,除了實質醫療行為,更重要的是建立不怕、不拒、不求,安定而清明的生死觀。當心靈有所歸依,對生死不羨慕、不勉強、不逃避、不執著,便能為自己鋪造一條尊嚴的安寧善終之路。 聯合推薦 ◎朱為民(臺中榮總家醫部健康管理中心主任) ◎鄭安理(臺大醫院癌醫中心分院榮譽院長) ◎小劉醫師 劉宗瑀(外科醫師、作家) ◎蘇益賢(臨床心理師)

__一致推薦 ◎畢柳鶯(衛福部臺中醫院資深教學醫師、《斷食善終》作者)專文作序:「善終」是「善生」的一部分,且可以讓活著的人無遺憾地繼續前進。本書從如何告知病人病情,到治療、安寧、臨終、人生哲學皆有詳盡的深入探討,以基督教、佛教和東西方哲學為基礎,堪稱是醫護和民眾在死亡學領域的完全指導手冊,更是一本智慧之書。

居家安寧主要照顧者的靈性需求及其相關因素

為了解決佛教與長照安養 的問題,作者吳宜庭 這樣論述:

安寧緩和療護以「全人」提供生理、心理、社會持續穩固照護,更強調了解靈性需求的重要性;而安寧緩和療護從住院及共照等策略趨勢的催生下,漸漸普及化、在地化,進而走入社區居家;其中家庭主要照顧者等同隱形病人備受矚目。過去國內研究鮮少針對癌症末期與八大非癌症末期居家病人主要照顧者之靈性需求進行探討,故較少實證討論接受安寧緩和療護者之主要照顧者靈性需求的內容及程度。因此,本研究目的乃探討居家安寧主要照顧者的靈性需求及其相關因子,並以「天、人、物、我」的靈性本質理論為研究架構,採橫斷式描述相關性研究,招募台灣北、中部地區有提供安寧療護的居家護理所居家安寧病人之主要照顧者共116位。本研究依據羅瑞玉(200

9)老人靈性需求量表、Hsiao等(2013)靈性健康短式量表及研究者臨床經驗,整合及發展居家安寧病人之主要照顧者的靈性需求量表作為本研究測量工具,量表經五位專家檢測的內容效度值(Content validity index, CVI)為0.98;建構效度以探索性因素分析,因素間有相關(χ2 = 2387.55,df = 276,p < .001), Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) 值為.9,量表之四個因素可解釋65.86%的變異量;量表整體的內在一致性信度Cronbach’s α值0.95。研究計畫經人體試驗委員會通過後,以結構式問卷及半結構問句採居家訪視方式收集資料,收集資

料經輸入及重複查核後,再以SPSS windows version 28.0套裝軟體進行統計分析。研究結果發現居家安寧病人平均年齡為76歲(± 15.04),以小學畢業者佔多數為31.0%,佛教徒佔37.1%為最多。主要照顧者平均年齡為53歲(± 12.73),多數為大學畢業佔33.6%,以佛教信仰最多佔43%,參與宗教活動的頻率以每年數次為主;主要照顧者自覺經濟狀況多數為大致夠用狀況,佔52.6%。女性主要照顧者的靈性需求大於男性,已婚者大於未婚者;主要顧照顧者為基督徒或天主教徒時,其靈性需求大於無宗教信仰或佛、道教之信仰者;主要照顧者學歷越高,尤其在碩士畢業及以上者靈性需求越高。主要照顧者

期望的靈性關懷與陪伴管道,以「宗教團體」為最多數,有67人(57.8%)。主要照顧者對於靈性需求的想法,談及最多為「人與他人」的構面有19人(63.3%)。在居家安寧主要照顧者的靈性需求之預測因子方面,居家安寧病人的年齡及教育程度可顯著預測主要照顧者靈性需求10.2%變異量,亦即居家安寧病人越年輕及教育程度越高時,主要照顧者的靈性需求越高;另外主要照顧者為基督徒或天主教徒和自覺經濟狀充裕的情況下,主要照顧者的靈性需求越高,可顯著預測主要照顧者靈性需求11.4%變異量。本研究亦發現個別受試者的靈性需求面向及強度非常不同,未來可應用結構式量表評估主要照顧者的個別靈性需求的面向及強度,再予精準的介入

措施。本研究發展之靈性需求量表的信效度,未來可用於探討居家安寧主要照顧者靈性需求的預測因子,例如身、心與社會變項,研究結果可提供為居家安寧療護產、官、學者推展靈性照護之參考。

佛教與長照安養的網路口碑排行榜

-

#1.佛教與長照安養 :: 台灣老人福利機構網 - iDataTw

觀音村是佛教出家師父創建的入世道場,目的就是做一個『不一樣』的安養院,是用宗教人文的關懷,來守護願意茹素護生的老人們,能靜修的『老人佛學院』。,全國安養院 ... 於 nursinghome.idatatw.com -

#2.第十四世达赖喇嘛 - 维基百科

吉尊降白阿旺洛桑益喜丹增嘉措師松旺覺聰巴密白德貝桑布(藏 ... 在西藏文化中,作為藏傳佛教格魯派的最高領袖。曾任中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會副委員長,藏人行政中央最高領導人等職務。 於 zh.wikipedia.org -

#3.青松健康事業-長照2.0、日照中心、安養中心、養老院

青松健康事業專注於老人照顧、養老院長照服務,深耕中台灣20餘年,擁有最推薦且全面的長照2.0資源,包含住宿型長期照顧機構、日間照顧中心、居家服務、護理、醫療等 ... 於 www.qingsong.com.tw -

#4.東海大學社會工作學系碩士論文

關鍵字:老人長期照顧、養護及安養機構、收案評估、收案決策 ... 在最主要收案決策者的宗教背景方面,道教最多計有45 位,佔36.3%;佛教. 於 thuir.thu.edu.tw -

#5.「在地老化」服務模式探討- 結合宗教信仰照顧關懷為例

至2015 年12 月底止,台北市經許可設立之老人安養暨長期照顧機構 ... 九、教育興學:過去佛教界比較傾向僧伽教育的自我培養,例如:佛學院. 佛研所的設立,近年來佛教 ... 於 ah.nccu.edu.tw -

#6.佛教會年終饗宴林明溱鼓勵長照研習照顧高齡僧眾 - 風傳媒

... 高齡的出家師父,對於老年安養的部分就格外需要重視,因此鼓勵大家多了解政府長期照護2.0的政策,善用長照資源,共同促進高齡僧眾的健康與照護。 於 www.storm.mg -

#7.新北市老人福利機構名冊及核定床位數一覽表

3, 核定總床位數, 長照床數, 養護床數, 失智床數, 安養床數 ... 27, 24, 私立, 新北市私立清安養老院老人長期照顧中心(養護型), 陳少宜, 三峽區, 新北市三峽區介壽路1 ... 於 www.sfaa.gov.tw -

#8.老年临终关怀: 来自佛教安养院的启示 - 思想战线

了佛教安养院发生的临终关怀, 将养老、 修行、 临终关怀、 往生礼仪结为一体。 ... 长, 通过世代的传递建立自己生命延续的信念; 三是通过宗教信仰建立对灵魂可以 ... 於 www.sxzx.ynu.edu.cn -

#9.台中市新增老人照護機構之可行性分析 - ntcuir

長期照護 機構. (失智照顧型). 以神經科、精神科等專科醫師診斷為失智症中度. 以上、 具行動能力,且需受照顧之老人為照顧. 對象。 安養機構. 以需他人照顧或無扶養義務親屬 ... 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#10.本家簡介 - 衛生福利部南區老人之家

... 部分安置低收入或貧苦之安養老人,82年開辦日間托老服務,95年增收長照床位, ... 安養服務:日常生活能自理之老人。 ... 文康休閒-手足球 社區福利服務-佛教開釋. 於 srsch.mohw.gov.tw -

#11.臺南市老人安養暨長期照顧機構一覽表(106年12月底)

12 私立台南市私立平安老人養護中心林子晴. 東區臺南市東區崇明二十街23號. 06-2602050. 養護. 49(含插2管15床). 95.11. 臺南市老人安養暨長期照顧機構一覽表(106年12 ... 於 acc.trust.org.tw -

#12.得佛加持周一、周三佛教時間 - 清福養老院

清福養老院老人護理之家提供得佛加持周一、周三佛教時間的資訊,從安養、養護持續性且連續性的照顧,看到長輩來到清福安養護中心,把這裡當成他們另 ... 於 www.hok.com.tw -

#13.機構關懷-緣起與簡介 - 佛光山慈悲基金會

大同長期照顧中心、合信興老人養護中心、永安養護中心(鼓山)、靜和醫院燕巢分院、明山慈安居安養中心、新立養護中心(12樓)、杏和護理之家、民生醫院(5樓)養護中心、 ... 於 www.compassion.org.tw -

#14.臺南市老人安養暨長期照顧機構一覽表

06-2696828. 南區. 財團法人臺灣省私立台南仁愛之家(新都養護所). 南區新都路346號. 06-2630431. 南區. 臺南市私立福康老人長期照顧中心(養護型). 於 dis.hosp.ncku.edu.tw -

#15.大慧報告

嗨!大家好! 在這個podcast裡,主要是分享我學佛班的上課內容,並會錄製一些簡短的故事,還在摸索什麼樣的方式比較好,歡迎提供建議哦! 希望大家會喜歡! 於 sakyamonk.firstory.io -

#16.南投縣政府長期照顧服務提供單位一覽表(1100217 更新)

財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會. 南投縣私立慈濟居家長照機構. 南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮、. 鹿谷鄉、名間鄉. 竹山鎮大智路52 號. 洪曉蕙. 049-2645858. 於 welfare.nantou.gov.tw -

#17.香港紫荆网

香港食安中心四月检测3500食品样本合格率99.9% ... 美国总统拜登与美联储主席及财长会面讨论通胀问题 ... 2022年5月10日,江西省佛教协会会长养立法师一行四人赴江 ... 於 www.zijing.org -

#18.大林慈院在地安養首家住宿型長照機構揭牌【人醫心傳第193期

大林慈院在地安養首家住宿型長照機構揭牌【人醫心傳第193期- 慈濟醫療誌】. 十二月二十七日. 護理部廖慧燕副主任(左二)為蒞臨祝福的上人、慈濟團隊及嘉義縣長翁章 ... 於 www.tzuchi.com.tw -

#19.財團法人花蓮縣私立博愛居安廬老人長期照顧中心(養護型)-博愛 ...

民國87年6月花蓮縣政府輔導核准『財團法人花蓮縣私立博愛居安廬老人安養中心』,營運初期以照顧 ... 本機構提供宗心靈服務(佛教/基督教); 規劃生動有趣的文康休閒活動 ... 於 www.poai.org.tw -

#20.行政區(109.09) A單位區域案量比單位案量比[新北特約]醫療 ...

[新北特約]佛教慈濟醫療財團法人台北慈 ... 北市私立到咖手居家長照機構. 4.45%. 90.87%. [新北特約]新北市私立樂智居家長照機構 ... [新北特約]翠柏新村老人安養中心. 於 www.health.ntpc.gov.tw -

#21.星雲人間佛教對老人關懷之探討

雖然台灣社會仍受到養兒防老思想影響,老人入住安老院的意願不高,. 但是內政部自1989年度起,每年均編列補助經費,鼓勵民間單位積極興設老. 人養護、長期照護機構,或輔導 ... 於 buddhism.lib.ntu.edu.tw -

#22.宣導詳情-臺北市特約社區整合型服務中心(A單位)一覽表

2, 財團法人臺北市私立恆安老人長期照顧中心(長期照護型), 大安區, 和平(排除福住、龍安、 ... 3, 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會臺北市私立慈濟居家長照機構 ... 於 ltc.health.gov.tw -

#23.國立臺北護理健康大學長期照護系碩士班碩士論文

四、安養機構老年住民的人口學特質、入住機構相關因素與生活適應(生理適. 應、心理適應、社會適應)之關係為何? 第四節研究假設. 根據以上研究問題,本 ... 於 irlib.ntunhs.edu.tw -

#24.淨覺老人養護中心

... 越多,雖然政府已遂漸重視老人的問題,社會善心人士也紛紛投入照顧老人的行列,長期照護機構亦如雨後春筍般設立,但由於傳統的保守觀念,很多老人不願意住進安養護 ... 於 ccswf.chingjou.org.tw -

#25.長照服務及資源簡介-住宿式服務機構

序. 機構名稱. 業務負責人 ; 1. 佛教慈濟醫療財團法人附設嘉義縣私立大林慈濟住宿長照機構. 郭如娟 ; 計1家. 於 ltccenter.cyhg.gov.tw -

#26.花蓮縣長期照顧喘息服務機構一覽表

03-8980601. 瑞穗鄉/玉里鎮/卓溪鄉/富里鄉/光復鄉/. 萬榮鄉. 全日、半日. 5. 佛教慈濟醫療財團法人. 附設花蓮縣私立花蓮慈濟居家式服務類長期照顧服務機. 於 long-term.hlshb.gov.tw -

#27.僧伽安養簡報

針對未來高齡化人口的照護需求,政府預計在明年推行「長期照護保險」,將其設計 ... 僧醫會於98年12月13日在苗栗後龍「佛教僧伽安養如意苑」預定地,舉辦動土儀式。 於 docs.google.com -

#28.臺南市老人長期照護、養護、安養機構 - SheetHub.com

編號 等第 地址 電話 負責人 主任 立案日期 可收容... 1 乙 中西區開山路86號2樓、90號2、3樓 06‑2260303 李明鎧 林明霞 89.11.10 28 2 甲 中西區臨安路1段193號2‑4樓 06‑2586999 李財教 黃秋源 93.5.26 42 3 甲 中西區府前一街9巷12弄77、79號 06‑2994591 李財教 李婉慧 91.4.24 45 於 sheethub.com -

#29.聖嚴法師談「老」 - 老實修行

老人生病時,由保險制度來照顧,也可向政府申請一名護士,照料老人病患的生活起居。 ... 是讓老人家周遊子女家輪流居住,還是送到安養中心呢? 於 dharma-yinlung.blogspot.com -

#30.愛長照陪伴照顧者的日子-LINE會員親身體悟

▽最大的收穫就是:開導了自己面對失智媽媽的想法。 長照 ▽照顧、安養的資訊可以實際用在自己和爸媽身上。 於 www.ilong-termcare.com -

#31.每月活動訊息 - 和安護理之家

和安護理之家(原長生老人養護)為政府立案機構,稟持關懷服務社區的理念及嘉惠人群的熱忱,員林安養院,長照中心,彰化護理之家,員林護理之家,埔心安養院,花壇安養院, ... 於 www.he-an.com.tw -

#32.鎌倉永遠是夏天,人們永遠在戀愛 - VITO雜誌

而黑澤明則要難見得多,他的墓地位於4公里以外的安養院。 ... 明月院是日本少數幾間擁有「丸窗」的寺院,佛教文化裡,這種圓形窗戶有包容宇宙萬物之 ... 於 vitomag.com -

#33.南華大學非營利事業管理學系碩士學位論文養護中心老人正念 ...

隨著高齡人口的增加,對於老人長期照顧及安養機構就養之需求亦隨之增加。 ... (mindfulness),在佛教的傳統是翻譯為「正念」,是指一種培養「當下覺察力」和. 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#34.觀音村老人養護靜修院 - Facebook

卍以普天下父母為父母安養之卍卍視堂中老者為活佛修行之卍網站 ... 裏老菩薩與大家的健康,臺南市政府今(5/30)日宣佈住宿型長照機構,維持防疫措施禁止探視至6月30日。 於 m.facebook.com -

#35.109年度彰化縣喘息服務特約單位清冊

財團法人中華民國佛教慈濟慈善. 事業基金會彰化縣私立慈濟居家. 長照機構 ... 利慈善事業基金會附設老人安養 ... 彰化縣私立良安老人長期照護中. 於 care.nccu.idv.tw -

#36.老吾老,以及人之老——福智敬老服務淺介

近年老年化儼然帶動居住安養、失智照護等許多難題,但在福智真如老師眼中 ... 敬老事業」,除了接續福智已經努力經營近二十年的「長青班」、「長青廣 ... 於 www.blisswisdom.org -

#37.109年高雄市特約居家式服務類長期照顧機構名冊

13 長照. 社團法人高雄市長期照顧專業協. 會附設高雄市私立長照居家式服. 務類長期照顧 ... 15 重安. 高雄市私立重安居家式服務類長. 期照顧服務機構. 於 www.kmsh.org.tw -

#38.老人福利權益手冊目錄 - 苗栗縣政府

路195巷2號. 12. 苗栗縣私立杏安. 老人長期照顧中心. (長照型) ... 政府長期照護管理中心合約之安養、長期照顧機 ... 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業. 於 webws.miaoli.gov.tw -

#39.臺北市新北市政府社會局機構空位查詢網站

序號 行政區 聯絡方式 機構類型 核; 核 成人日間照顧 核; 核 全日型住宿 核; 核 早療日間照顧 1 新店區 請點此 私立 0 0 0 2 中和區 請點此 私立 78 0 0 3 八里區 請點此 私立 0 200 0 於 orgvacinqusys.gov.taipei -

#40.全國長照機構,快速找到合適的護理之家、養老院

財團法人臺南市私立佛教觀音村社會福利慈善事業基金會附設臺南市私立觀音村老人養護靜修院 ... 財團法人臺灣基督長老教會雙連教會附設新北市私立雙連安養中心. 於 www.airltc.com -

#41.3-2-2 喘息服務特約單位 - 新竹市衛生局長期照顧管理中心

長期照顧 服務 ; 機構喘息 · 2. 財團法人私立桃園仁愛之家附設新竹老人養護中心 ; 機構喘息 · 3, 財新竹市私立佑安護理之家 ; 機構喘息 · 4, 平和醫療社團法人附設和平護理之家 ... 於 www.hcchb.gov.tw -

#42.惠群護理之家

民國七十八年本院即於台中市西區設立安養中心,當時床位供不應求,創辦人鑑於機構式照護之必要性及迫切性,並殷切盼望台中市地區能有專為慢性病需長期照顧者而設計之護理之 ... 於 ltcp.cmu.edu.tw -

#43.住宿式長照機構(住宿式社福機構)COVID-19疫苗施打百分百 ...

高雄市私立幸福一家老人長期照顧中心(養護型) ... 私立德民老人長期照顧中心(養護型). 有. 高雄市政府社會局仁愛之家(安養區) ... 財團法人高雄市私立佛教淨覺育幼院. 於 socbu.kcg.gov.tw -

#44.慧遠大師:漢傳淨土宗初祖 - Google 圖書結果

此外,稱「淨社」是意指:「淨土廣多,遍求則心亂,乃確指安養淨土,為棲神之所,故名蓮社、淨社 ... 宗曉標列「蓮宗六祖」系譜,慧遠以下為善導、法照、少康、醒常、宗賾。 於 books.google.com.tw -

#45.菩心介紹 | 蘋果健康咬一口

觀音山安養中心- 護理照護安養推薦,高雄大社菩心老人長期照顧中心安養護理長期 ... 經由心在菩薩的FB,而得知此「台南觀音村老人養護靜修院」,是由佛教法師所創建 ... 於 1applehealth.com -

#46.從佛教觀點探討老年照護

內政部評估,台灣老年人口長照期間,平均需要7.9年;但希望盡量縮短年限,像瑞典的 ... 進安養院養老,是不會拖累兒女,但很多老人都十分厭倦安養院裡的單調生活,就有 ... 於 www.hongshi.org.tw -

#47.长颈鹿能低头吃草吗-爱问知识人

长颈鹿只是脖子长,并不是无法低头,自然界高处有食物,但高处很少有水,长颈鹿喝水的时候 ... 所以这位菩萨同时以“大孝”和“大愿”的德业被佛教广为弘传。 於 iask.sina.com.cn -

#48.臺南市老人長期照護、養護、安養機構一覽表

臺南市私立慈善老人長期照顧中心(養護型) ... 營臺南市悠然綠園安養暨長期照顧中心 ... 財團法人臺南市私立佛教觀音村社會福利慈善事業基金. 於 health.tainan.gov.tw -

#49.財團法人臺南市私立佛教觀音村社會福利慈善事業基金會附設 ...

◎老人安養照顧服務。 ◎提供老人長期安養、臥床癱瘓長期照護、老人痴呆、慢性病療養等服務項目。 於 www.104.com.tw -

#50.108年病患照顧服務員訓練 - 佛教僧伽醫護基金會

貼文日期:2019/06/10 修改日期:2019/06/14. 僧醫會規劃之「僧伽安養」服務,最重要的前置工作,便是「培育長照專業人才。」 108年7月份起,僧醫會將開辦第三期照顧 ... 於 www.sangha.tw -

#51.認識葳群 - 財團法人彰化縣私立葳群公益慈善事業基金會附設 ...

... 性、永續性的長期照顧服務且提供照顧者必要的支持與協助,如行動不便、老年安養、 ... 老人照護經驗,本基金會於民國100年11月成立葳群老人長期照顧中心,以專業. 於 www.weichun8246888.org.tw -

#52.萬華區| 台北市安養中心指南

類型, 區域, 安養中心 ... 長期照護型, 萬華區, 臺北市私立中山老人長期照顧中心. 長期照護型, 萬華區, 財團法人臺北市私立恆安老人長期照顧中心. 長期照護型, 萬華區 ... 於 www.care-old.org -

#53.養老機構與佛教安養的區別 - 人人焦點

中心以「尊嚴的老年生活」及「身心靈平衡發展」爲目標,規劃有安養照顧、輕度養護、重度養護、長期照護、失智症單元式照護、短期照護、日間照顧,以及社區 ... 於 ppfocus.com -

#54.【長照安寧】終極挑戰特別多

推動長照機構的安寧照顧或臨終關懷,讓不能在家安養的長者也能享有善終的權利, ... 便可依長者信仰播放宗教音樂,如天主教或基督教徒播放聖樂、佛教徒長者喜歡唸佛 ... 於 www.hospice.org.tw -

#55.觀音村2.0 - 推廣長照人文 - Google Sites

觀音村是佛教出家師父創建的入世道場,目的就是做一個『不一樣』的安養院,是用宗教人文的關懷,來守護願意茹素護生的老人們,能靜修的『老人佛學院』。 於 sites.google.com -

#56.文房四寶文化常識問答 - 第 75 頁 - Google 圖書結果

北宋文學家司馬光詩:「西來萬里院花築,舒捲雲霞照手鮮。 ... 當時宋太祖趙匡胤大力提倡佛教,全國印經之風盛行,為適應這種需要, |創州專門生產了具有濃淡斑紋的硬黃紙, ... 於 books.google.com.tw -

#57.高齡化社會出家人也需長照– 芋傳媒TaroNews

高齡、少子化社會,讓出家法師也需面對長期照顧課題。 ... 逐漸老化的出家師父,讓出家僧眾也能在地老化、在地安養,在修行中照顧自己也關懷別人。 於 taronews.tw -

#58.臺南市老人長期照護臺南市老人長期照護、養護、安養機構一覽表

私立璐德老人長期照顧中心(養 ... 06-2891829. 30. 臺南市老人長期照護. 臺南市老人長期照護、養護、安養機構一覽表 ... 71 財團法人台南市私立佛教觀音村. 於 www.edah.org.tw -

#59.臺南市(原台南縣)老人長期照護、養護、安養機構一覽表

未評臺南市私立萬泰老人長期照顧中心(養護型) ... 臺南市(原台南縣)老人長期照護、養護、安養機構一覽表 ... 財團法人臺南市私立佛教觀音村社會福利慈善事. 於 www.chimei.org.tw -

#60.佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院慈濟長照... - 中華黃頁

佛教 慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院慈濟長照北港辦公室是位於雲林縣北港鎮華勝路679號的安養中心店家,這裡提供佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院慈濟長照北港辦公室的 ... 於 www.iyp.com.tw -

#61.B單位接受派案及服務情形財團法人切膚之愛社會福利慈善事業 ...

... 居家長照機構. 安域居家護理所 ... 財團法人彰化縣私立茉莉園老人長期照顧中心安養中心 ... 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會彰化縣私立慈濟綜合. 長照機構. 於 www.chshb.gov.tw -

#62.佛教與長照安養 - 全國安養院資訊網

全國安養院資訊網,佛光山養老院,佛教安養院,佛光山安養中心,台灣念佛養老院,佛教療養院,佛光山松柏園,蘭陽仁愛之家入住條件,仁愛之家日照. 於 nursinghome.iwiki.tw -

#63.老有所養要更好長期照顧不可少

慈恩老人養護中心的創辦人謝明月董事長,是位虔誠的佛教徒,在溪湖鎮佛教蓮社服務時,接觸到獨居老人關懷的工作,因為有感於老人家們生活上的困頓,於是發願成立老人養護 ... 於 www2.chcg.gov.tw -

#64.財團法人宜蘭縣私立鴻德養護院( 養護機構)

養護機構, 養護中心, 台南護理之家, 護理之家, 長期照顧中心, 長短期照顧中心, 長期照護中心, 長短期照護中心, 老人養護中心, 老人安養院, 護理之家, 居家照顧, ... 於 www.tws999.com.tw -

#65.本家簡介 - 菩提仁愛之家

助念往生:住院病人及老人,形壽盡時,凡有佛教信仰者,移入助念室為之念佛,助生 ... 為長期照顧類型,對象則包括公費、自費等幾類,為本家最主要業務;除辦理老人安 ... 於 www.bodhi.org.tw -

#66.財團法人台南市私立佛教觀音村社會福利慈善事業基金會附設 ...

◎老人福利服務。 ◎提供老人長期安養、臥床癱瘓長期照護、老人痴呆、慢性病療養等服務項目。 公司福利. 法定 ... 於 www.1111.com.tw -

#67.嘉義第一家住宿式長照機構大林慈濟醫院揭牌

12月27日佛教慈濟醫療財團法人附設嘉義縣私立大林慈濟住宿長照機構,由證嚴法師及縣長翁章梁共同辦理揭牌儀式。不僅成為嘉義第一家通過的住宿式的長照機構,也是全台第一家 ... 於 1966.gov.tw -

#68.佛教饗宴- 服務介紹 - 全民老人長期照顧中心(養護型)

提供長輩們一個安居舒適的樂園、尊重生命與尊嚴、活的健康與自在。是”家人”親屬”安心託付的專業團隊。 於 www.chiuan-min.com.tw -

#69.大S神預言!斷言「老公拿我錢養女人」 網驚:準到離譜

1 天前 — 大小S堪稱娛樂圈的預言家姊妹花,凡是小S在螢光幕前預測有曖昧的明星檔,事後都被發現戀愛中,邱澤跟許瑋甯更步上紅毯,大S也不遑多讓, ... 於 www.nownews.com -

#70.萃文佛恩養護院- 安養照顧, 養護照顧, 短期照顧, 日托照顧, 喘息 ...

萃文佛恩養護院專業從事安養照顧, 養護照顧, 短期照顧, 日托照顧, 喘息服務, 公費安置, 身心托育養護, 高雄市養護院, 養護院, 老人公寓, 萃文佛恩, 高雄市老人公寓, ... 於 www.tsui-wen.com.tw -

#71.花蓮縣長期照顧機構一覽表-更新日1090512.pdf - 門諾醫院

花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、新城鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、. 富里鄉、卓溪鄉. 佛教慈濟醫療財團法人附設花蓮縣私立玉. 里慈濟居家長照機構. 花蓮縣玉里鎮國武里民權. 於 www.mch.org.tw -

#72.臺中市失能老人機構安置服務單位清冊

台中市私立麗安老人長期照顧. 中心(養護型). 400001 臺中市中區成功路341 ... 臺中市私立敬馨老人長期照顧. 中心(養護型). 401004 台中市東區自由路三 ... 人安養中心. 於 www.health.taichung.gov.tw -

#73.佛教安養中心、阿蓮長照、淨覺育幼院在PTT/mobile01評價與 ...

佛教安養 中心在PTT/mobile01評價與討論, 提供阿蓮長照、淨覺育幼院、佛教孤兒院就來區塊鏈資訊集合站,有最完整佛教安養中心體驗分享訊息. 於 blockchain.reviewiki.com -

#74.佛教養護之家

原來還有分成護理之家、老人長期照顧中心(長期照護型)、老人長期照顧中心(養護型)、安養機構2016年10月27日— 清福養老院老人護理之家提供得佛加持 ... 於 visitebigjohn.it -

#75.這家養老院憑什麼成為台灣第一品牌? - 天下雜誌

因此,雙連從老人家身體健康還能自理時,以安養中心照顧;隨著老人家年齡漸長、功能衰退,就以養護、長期照顧與失智專區等不同層級照顧;甚至到生命最終, ... 於 www.cw.com.tw -

#76.【宜居的理由】近在咫尺之美/李莲弟(寄自加拿大) - 副刊- 星云

当明媚的阳光穿透玻璃四射进来,照亮馆内每个角落,魅力的散发,更是令人产生 ... 金星上人图书馆免不了收藏许多佛教书籍,然而亦有不少的童书和一般 ... 於 www.sinchew.com.my -

#77.搜狐

搜狐网为用户提供24小时不间断的最新资讯,及搜索、邮件等网络服务。内容包括全球热点事件、突发新闻、时事评论、热播影视剧、体育赛事、行业动态、生活服务信息, ... 於 www.sohu.com -

#78.110年臺南市老人養護機構名冊

綠園安養暨長期照顧中心. 許秀子安平區建平路2號. 06-2957168. 39 安平區. 財團法人台南市私立吾愛吾家養護. 中心. 徐富強安平區永華12街27巷10號. 06-2952763. 於 www.eddh.org.tw -

#79.老人長照機構新北市最多 - 人間福報

【本報台北訊】內政部昨天公布統計,去年底老人長期照顧及安養機構(不含榮民之家及護理之家)一○四五所,以新北市一百九十八所最多;實際進住人數四 ... 於 www.merit-times.com -

#80.台南觀音村老人養護靜修院 - 妙法安樂

「宗教與安養」是該院的特色,是具有佛教文化特性的安養機構。 ... 提供老人長期安養、臥床癱瘓長期照護、老人痴呆、慢性病療養等服務項目。 於 wonderful-dharma.blogspot.com -

#81.增修辭源 - 第 1 卷 - 第 1823 頁 - Google 圖書結果

... 謂燃麻节為燭也「三國志荀攸賈謝傳]攸謝之為人其猶夜光與蒸燭羽其照雖均光則異 ... 蒸氣於蒸氣(英黎論】佛教語於他發難問使他不得語亦(蒼王】【石林燕語]「京師百 ... 於 books.google.com.tw -

#82.照護資源-日間照顧中心 - 台灣失智症協會

縣市 機構型態別 電話 基隆市 醫院附設 02‑2465‑2141; #203 基隆市 多元 02‑2422‑5570; #13、9 基隆市 多元 02‑2451‑6920 於 tada2002.ehosting.com.tw -

#83.新北市安養院

ɞ 機構類型:安養、養護、長照、失智型. 財團法人新北市私立台灣天主教安老院 ... 新北市私立佳康老人長期照顧中心. ɞ 機構類型:養護型ɞ 立案日期:10. 於 tw101.org -

#84.longService.tw (csv) - gists · GitHub

縣市 編號 屬性 負責人 電話 立案日期 台北市 1 私立 林彤恩 02‑28983138 93.01 台北市 2 私立 任棟平 02‑28761997 103.3 台北市 3 私立 蔡玉真 02‑28710770 91.05 於 gist.github.com -

#85.長照服務特約機構-臺北榮民總醫院蘇澳分院

財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會宜蘭縣私立慈濟居家長照機構 ... 財團法人中華文化社會福利事業基金會附設私立翠柏新村老人安養中心. 新北市汐止區永春一路5號. 於 www.savh.gov.tw -

#86.陳時中讚許台中長照服務品質足稱其他縣市楷模 - Yahoo

陳部長表示,台中長照服務推動足稱其他縣市楷模,未來長照2.0將持續布建住宿式長照機構,將與台中共同合作推動長照服務,實現長者在地安養、在地老化 ... 於 tw.tech.yahoo.com