佛教 護理之家的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王竹語寫的 當忘記成為現實:失智照護筆記 和AmandaWaring的 追求關愛與尊嚴的照護旅程套書(如何照料你所愛的親人+讓告別成為禮物)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站新店慈濟護理之家 - zivotvesvychrukou.cz也說明:新店慈濟護理之家. 護理-門診中心部份工時護理人員|佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院|新. 台北安養院.台北護理之家或者是台北長期照顧中心.可以最新 ...

這兩本書分別來自經典雜誌出版社 和健行所出版 。

南華大學 生死學系碩博士班 王枝燦所指導 陶榮榕的 我需要讓「你」知道我的愛-初探飼育者運用動物溝通方式療癒悲傷之歷程與效果 (2021),提出佛教 護理之家關鍵因素是什麼,來自於動物溝通、悲傷療癒、同伴動物。

而第二篇論文高雄醫學大學 醫學社會學與社會工作學系碩士班 陳武宗所指導 徐臣奕的 預立醫療照護諮商團隊運作經驗之社會工作專業反思-以高雄地區醫療機構為例 (2021),提出因為有 病人自主權利法、預立醫療照護諮商、預立醫療照護諮商團隊、意願人、醫務社工師的重點而找出了 佛教 護理之家的解答。

最後網站僧伽安養簡報則補充:院長是一位虔誠的佛教徒,對於佛法深信不已。 『世界佛教僧伽安養中心』前身為『佛教 ... 怕到醫院或護理之家. 失去尊嚴無法控制自己身體. 怕痛. 怕死. 靈性上不平安. 對未來 ...

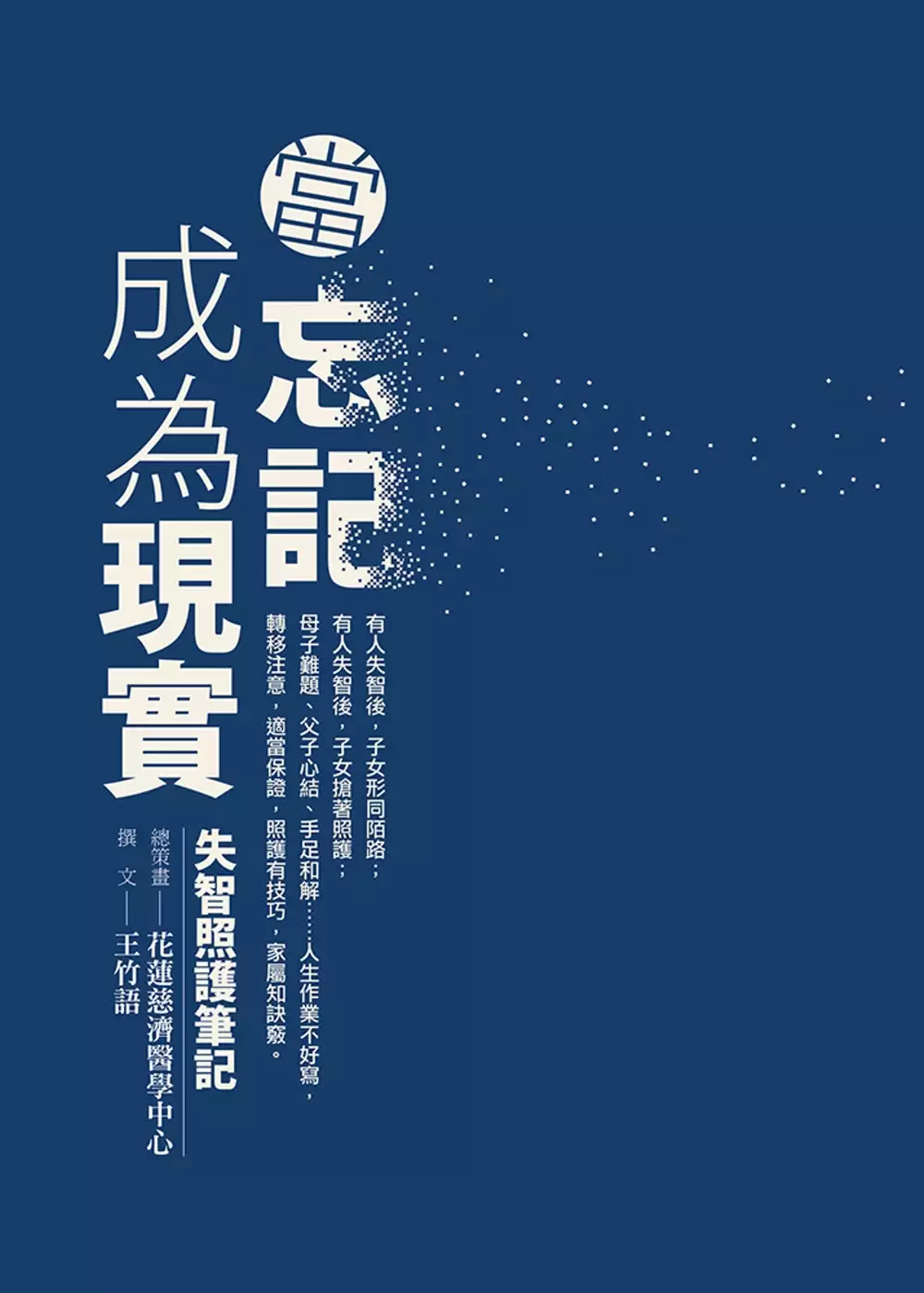

當忘記成為現實:失智照護筆記

為了解決佛教 護理之家 的問題,作者王竹語 這樣論述:

失智症從發病到往生將持續數年, 對家屬來說是一條漫長、辛苦的路。 摒除對失智症刻板印象,認識病程, 掌握資源,調整心態, 與時俱進,用「情」貼近每個失智家庭。 失智者即使忘了自己是誰,也仍然會有感受,他們會記得「愛」,不要忘了對失智者及照護者表達我們內心的愛! 失智症患者的能力經常被低估,社會必須改變對失智症的看法,不僅是提升關注,更應倡議社區支持他們獨立生活與友善對待。 本書以花蓮慈濟醫院輕安居、慈濟同心圓日照中心及社區服務據點十九個故事,串連出高齡老人的失智現象與症狀,從而觸及照顧者的處境、長照中心照護員所面臨的問題,以及專業領域知性與技術的提升,

可為面臨此必然所趨的社會現象,提供可具備之態度參考。 老化是人類無法避免的自然法則,每個人都得面對與學習。本書透過一篇篇真實的互動,讓讀者更理解失智長者的病症樣態,也順道學習與失智長者互動的技巧。 無論是在輕安居、樂智社區服務據點,還是日照中心,慈濟七家院區都量力投入,不但每位長者的健康能獲得完整的評估與照護,還提供營養滿分的健康素食餐點;照服員、護理師、中西醫與復健科醫師也因為長期陪伴長者們,和家屬建立了溫馨而密切的互動關係。 各失智症友善的倡議運動,包括以下共同的關鍵層面:維護失智症患者的權益,避免失智症蒙受汙名,鼓勵失智症患者的社會參與,為患者的照顧者及家庭提供協助。許

多失智症照顧者是患者家人或其他親屬,然而好友、鄰居、受薪人員或志工亦可能扮演照顧者的角色。照顧者為失智症患者提供實質的照護和支持,或在協調其他照護者時扮演重要角色。 暖心推薦 這本書分享了慈濟在花蓮的不同失智照護據點,透過關懷與課程賦予失智長者和家屬的培力;更可貴的是,融入被照顧者與照顧者的生活方式和生命歷程,很有特色。──蔡淑鳳(衛生福利部護理及健康照護司司長) 老化是人類無法避免的自然法則,每個人都得面對與學習。本書透過一篇篇真實的互動,讓讀者更理解失智長者的病症樣態,也順道學習與失智長者互動的技巧。──林俊龍(佛教慈濟醫療財團法人執行長) 無論是在醫院的輕安居,或者在

院外的同心圓日照中心,我們期盼專業的醫療照顧,可以滿足失智症病友在身心靈上的需求,而我們累積二十多年的經驗,已贏得病友與家屬的信賴與肯定;同時經由日間照護,不僅減輕家屬的照護壓力,也達到提升失智病友的生活品質與生命價值。──林欣榮(花蓮慈濟醫院院長) ◎為尊重並保護失智長者與家屬隱私,本書所有人名均為化名;其年齡、特徵、婚姻、職業、家庭、教育等個人資料均已轉化。

佛教 護理之家進入發燒排行的影片

圓玄學院,全稱九天冊立圓玄至道特級天壇,位於香港荃灣三疊潭旁的一所新興宗教團體,1950年由趙聿修、呂重德發起建造,於1953年3月15日舉行開幕。圓玄學院於1956年註冊為有限公司,成為轄准免用有限公司字樣的慈善團體。「圓玄學院」供奉儒家、佛教及道教的思想。建築香富中國風格的亭臺樓閣。

• 「三教牌坊」:中門豎立三座牌坊分別代表儒釋道三教;

• 「入德之門」:座落於三教大殿之下,取自朱子注《大學》章句「大學孔氏之遺書,而初學入德之門也。」;

• 「三教大殿」:於1971年落成,採用天壇形式建造,供奉三教始祖;

• 「元辰殿」:又稱「太歲殿」,仿照北京的白雲觀興建,供奉鬥姥元君及60位太歲的像,每年農曆新年前後都吸引許多善信來參拜太歲及還願;

• 「觀音池」:池塘中央佇立高2米餘白玉淨水觀音像,觀音神像成於四川,乃仿敦煌畫稿所製;

• 「孔子銅像」:為孔教學院發起結像而建立,以誌圓玄學院金禧紀念;

• 「藏經閣」:收集儒、釋、道的研究書刊,為香港道教界最大的圖書館;

• 「雅石館」:展覽天然的奇型怪相岩石,包括酷似中國12生肖的石岩。跟新加坡及曼谷的「奇石博物館」類似。

圓玄學院社會服務部於1974年開始為長者提供安老服務,轄下設有護理安老院、安老院、老人中心及西醫診療所等服務單位。圓玄學院共開設四所中學、三所小學及五所幼稚園。「圓玄學院」在每年春季均舉辦「圓玄盆栽雅石欣賞會」,展出優雅獨特的盆景藝術佳作、菊花及各種奇型怪相岩石供民眾觀賞。荃灣兆和街專線小巴站,乘坐專線小巴81線,在「圓玄學院」總站下車。

我需要讓「你」知道我的愛-初探飼育者運用動物溝通方式療癒悲傷之歷程與效果

為了解決佛教 護理之家 的問題,作者陶榮榕 這樣論述:

有感於飼育者或因同伴動物重疾臨終照顧而焦慮,或因離世失落而悲傷難以自已,研究者試圖藉由一個非正統諮商工具-動物溝通,以探究當飼育者透過動物溝通師與家中的陪伴動物連結,並能傳達出牠們的心 聲時,飼育者原本的生活或情緒困境是否得以獲得改善,甚至得到療癒? 本研究採質性半結構深度訪談法,訪談五位研究參與者,獲得以下結論:一、動物溝通師的能力影響溝通品質,描述細膩且能印證生活細節的溝通能獲得求助者信任,即使是初次溝通帶著懷疑認知者,亦能改變其觀點。二、對部分飼育者來說溝通是完成未竟事宜,在溝通中澄清生前誤會或是交代後事,即達溝通目的,然飼育者與同伴動物在「最後一面」時彼此表達愛 與被愛的幸福,

讓因悲傷失落而求助的飼育者能感到欣慰,發揮療癒的效果 ,然而面對現實中因失去的失落缺口,還是能難以填補。三、對希望藉由溝通改善臨終照顧的飼育者來說,提供有效的改善方法勝於無法印證的與離世動物情感之溝通,因此對溝通品質的良窳評斷在於溝通師是否能協助飼育者達到改變動物行為之需求。四、飼育者可因了解動物的想法而產生自我覺察,促使飼育者改變對待同伴動物的認知行為,也可影響自身的心靈成長。五、每位飼育者都在溝通過程及收穫中,找到自己做動物溝通的意義。在情感面的回饋上有療癒、有修補、有啟發、有支持、或得到具體解決問題的方式(紓解生活壓力)。

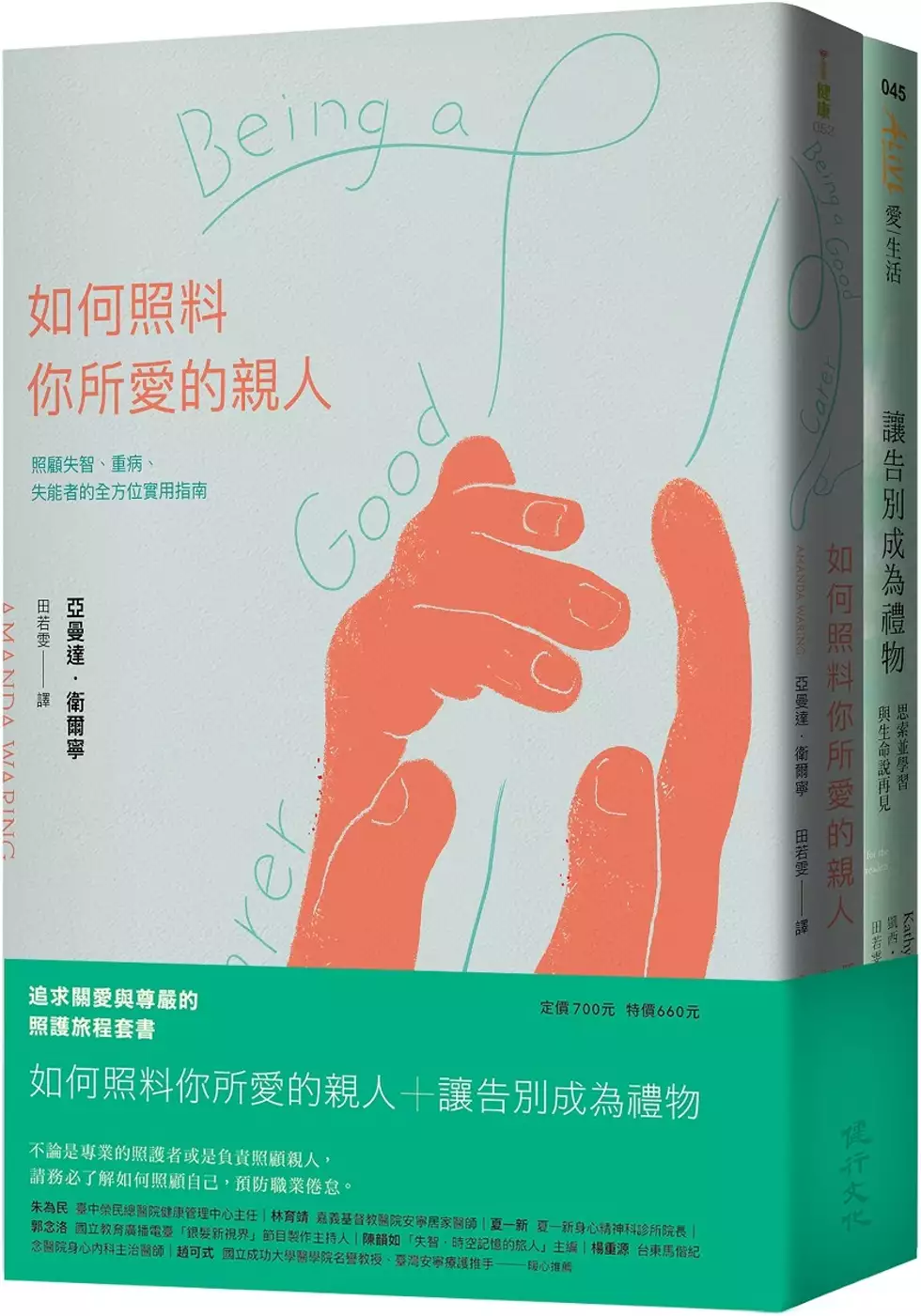

追求關愛與尊嚴的照護旅程套書(如何照料你所愛的親人+讓告別成為禮物)

為了解決佛教 護理之家 的問題,作者AmandaWaring 這樣論述:

《如何照料你所愛的親人》 不論是專業的照護者或是負責照顧親人,請務必了解如何照顧自己,預防職業倦怠。每一種照顧和所處環境都有差異,而每個照護的發生,都是一段自己要走的旅程。 隨著社會高齡化,長期照護成為當今最重要的議題。身為一名照顧者,無論是專業護理員或是家人,既要掌握有效照顧方法和自我調適,也得展現和提升對於被照顧者的尊嚴和尊重。 作者亞曼達.衛爾寧是一位在健康和社會照護領域裡提倡尊嚴的推動者,一直以來,致力於提升對尊嚴、關愛與慈悲需求的認知。 照護可以讓人感覺充實滿足,有成就感,但同時它也是份相當苛刻的工作。很重要的是,照護者的地位應獲得肯定,提供給

照護者的支援應該充裕且便利。經常,尋求協助本身這件事,就是一個進一步要克服的困難。照護者不是一群同質性高的群體,他們可能分布各個年齡層,從小孩到年長者都有,擔負起照顧家人的工作。每個照護者都是獨立的個體,有著他或她的故事,也有各不相同的需求。 本書提供許多實用的建議、清單以及來自廣泛照顧者的個案研究、軼事和練習,並就各種普遍護理問題提出處理方法、請這麼做或不要這麼做的實際執行建議,以及對高齡者付出同情心和尊嚴護理提供專業意見,讓他們能有尊嚴地活著和死去。 《讓告別成為禮物》 陳文玲 政大傳播學院教授、朱為民 台中榮總職業醫學科家庭醫學部主治醫師、李玉蟬 國立台北護

理健康大學人類發展與健康學院院長/教授、台灣諮商心理學會理事長、夏一新 夏一新身心精神科診所院長、楊重源 台東馬偕紀念醫院身心內科主治醫師、趙可式 國立成功大學醫學院名譽教授、台灣安寧療護推手 誠摯推薦 現今,國人的平均壽命為八十歲,醫藥和現代科技擁有延長生命的能力,甚至有時候讓人以為,死亡的過程,比死亡還要恐怖。因此,我們需要面對新的挑戰,誰有權力決定我們怎麼死,何時死,現在都是問題。所以,在自己或所愛的人生病前,在悲傷、懼怕、否認將我們淹沒前,我們應該從現在就開始練習面對死亡這門功課。 當面對生命中無可避免的時刻,我們就可以開啟跟所愛的人的對話,談談臨終時,什麼對我們

是重要的。讓我們有機會為自己的死亡做準備,去完成任何心中遺願,例如好好說再見,說聲我愛你。 這本書不是什麼處方單,也不是要我們完成一份死前必做的事項清單,更不是告訴我們要做什麼,或者需要做什麼決定。而是在進行這樣的深思熟慮後,會讓我們更完整地擁抱生命,比較不會害怕與不安,死亡不僅只是一個醫療過程,人生這最後一程也需要擁抱情感及意義。 本書作者邀請你找回生命的主權,以下問題會幫助你開啟這個過程: ◇為自已和親人爭取先進的照護政策 ◇如何與親人討論臨終遺願 ◇如何與孩子討論死亡 ◇如何打造富同情心的職場 ◇為同事打氣的實用策略 ◇如何與照護人員溝通

◇親人過世後如何安度家中的改變 ◇醫療協助臨終(Medical assistance in dying,MAID)的具體內容 這些對話一點也不可怕,而且還充滿人生意義──以及了解自己和親人想要的是什麼所獲得的解脫。讓告別成為禮物,由此而學習的信心和方法,來適應人生必經的歷程,並從中成長。 套書特色 ★ 成為好的照顧者,照護他人與自己的珍貴指引 ★ 專為照顧者而寫的全方位實用指南 ★ 知名安寧療護教育家兼研究者凱西.科特斯-米勒告訴讀者如何以幽默及悲憫認識並改變對死有限的既有認知。 ★ 直面仍被許多人視為禁忌的死亡話題,並探討應該如何公開、坦誠地談論這個話題。

★ 教導讀者如何以有意義的對話討論死亡及臨終,以確保生命最後一段時日的生活品質。

預立醫療照護諮商團隊運作經驗之社會工作專業反思-以高雄地區醫療機構為例

為了解決佛教 護理之家 的問題,作者徐臣奕 這樣論述:

在「病人自主權利法」的立法精神與法律規範下,國內各醫療機構從試辦到正式實施,開始落實預立醫療照護諮商(以下簡稱ACP)團隊運作,此議題為國內文獻尚缺乏探討,故本研究以高雄地區醫療機構為場域,採用焦點團體訪談法與深度訪談法進行資料蒐集,共計訪談7位醫務社工師,主要目的在於系統性的累積預立醫療照護諮商團隊運作經驗,並探討下列三項問題:1.瞭解醫務社工師對於病主法立法背景與宗旨以及預立醫療照護諮商運作之看法為何?2.比較在不同醫療機構中的諮商團隊組織型態、運作方式及角色分工之差異有哪些?3.探討醫務社工師在諮商團隊中的社工角色定位與實踐經驗反思為何? 研究結果初步發現,醫務社工師對病

主法的精神是給予正向肯定的,且依據不同醫療機構的醫院屬性、醫院層級、經營理念與對病主法的立法宗旨認知之差異,使其ACP的資源投入程度、團隊運作成效、人力配置有別,其諮商團隊的合作模式也會隨著合作時間有所改變,而醫務社工師在不同醫療機構對社工師的ACP業務的承擔類型有所差異,將其區分成三類:「多工型」、「折衷型」、「諮商型」,社工師在ACP團隊中的專業角色分為諮詢者、需求評估者、情緒支持者、溝通協調者,除對本身的角色認知外,捍衛意願人的自主意願和善終的價值是社工師更重要的職責。最後根據上述研究結論,分別針對政策、醫療機構、ACP團隊、社會工作部門提出建議供參考。

想知道佛教 護理之家更多一定要看下面主題

佛教 護理之家的網路口碑排行榜

-

#1.社工服務

護理之家. 業務介紹. 新入住個案社會功能評估; 新入住適應評估:3及14天; 個案會談 ... 宗教活動-佛教禮佛、教會傳福音、教會關懷老人; 節日活動. 相關連結. 台南市政府社會 ... 於 www.jshospital.com.tw -

#2.得佛加持周一、周三佛教時間

清福養老院老人護理之家提供得佛加持周一、周三佛教時間的資訊,從安養、養護持續性且連續性的照顧,看到長輩來到清福安養護中心,把這裡當成他們另 ... 於 www.hok.com.tw -

#3.新店慈濟護理之家 - zivotvesvychrukou.cz

新店慈濟護理之家. 護理-門診中心部份工時護理人員|佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院|新. 台北安養院.台北護理之家或者是台北長期照顧中心.可以最新 ... 於 zivotvesvychrukou.cz -

#4.僧伽安養簡報

院長是一位虔誠的佛教徒,對於佛法深信不已。 『世界佛教僧伽安養中心』前身為『佛教 ... 怕到醫院或護理之家. 失去尊嚴無法控制自己身體. 怕痛. 怕死. 靈性上不平安. 對未來 ... 於 docs.google.com -

#5.佛教慈濟醫療財團法人附設台中慈濟護理之家

統一編號: 38805105. 行業別: 其他居住型護理照顧服務業. 員工數: 人. 資本額: 未提供. 負責人: 莊淑婷. 聯絡人: 李玉茹小姐. 公司電話: 04-36060666#3539. 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#6.世界佛教正心會YouTube頻道| 公益關懷活動--板橋榮民之家與 ...

世界 佛教 正心會YouTube頻道| 公益關懷活動--板橋榮民之家與雙和醫院 護理之家. 371 views · 4 months ago ...more ... 於 www.youtube.com -

#7.台灣佛教靜喜講堂| By 享溫心護理之家 - Facebook

More from 享溫心 護理之家 · ✨月亮代表我的心(1997) ✨ ... · #好樂購家具#爵士鋼琴 · 山頂黑狗兄(1957/1995) ... · 最近流行到爆又洗腦的歌曲 ( 於 www.facebook.com -

#8.財團法人台南市私立佛教觀音村社會福利慈善事業基金會 ...

產業類別 : 護理之家/安養中心/長照 · 公司位置 : 台南市新化區那拔林1-10號 · 公司電話 : · 公司傳真 : ... 於 www.1111.com.tw -

#9.財團法人台灣省私立普門仁愛之家- 創辦緣由

在朋友眼中,胡崇理居士是個將修行理念實踐於生活中的虔誠佛教徒,以佛陀慈悲渡化眾生的胸襟,奉獻自身所有心力而毫無怨尤;在院民眼裡,胡院長是個溫柔敦厚的大好人, ... 於 sites.google.com -

#10.佛教慈濟醫療財團法人附設大林慈濟產後護理之家

產後護理之家除提供專業產兒照護並與醫院簽訂醫療合作,在醫院級跨科專業整合支援,做全方位產前、生產、產後完整且優質的母嬰照護; 其中包括小兒科、婦產 ... 於 birth-care.net -

#11.財團法人臺南市私立佛教觀音村社會福利慈善事業基金會 ...

60歲以上,生活自理能力缺損或需鼻胃管、導尿管護理服務之老人。 核定服務人數(床位). 養護80(含管路30床). 可申請服務人數(床位). 0. 最近一次評鑑(查核)結果. 乙. 區域. 於 sab.tainan.gov.tw -

#12.蛋價飆新高還要漲?以巴添亂十月通膨恐破3%

全球首創佛教電音趴! 用重金屬搖滾唱佛經. 2023-09-15 16:39. 公館比臉大炸雞排外酥裡嫩厚實多汁. 剛剛. 非凡新聞. 追蹤非凡|. 影音訂閱|. △這家店的雞排 ... 於 news.ustv.com.tw -

#13.指壓法Acupressure: 最新的百科全書、新聞、評論和研究

佛教 傳入中國後,穴位按摩療法也被納入中醫普通醫學實踐中,並被稱為針灸。學者們 ... 武術家還定期按摩穴位,以疏通經絡,從而增加血液循環和靈活性,使穴位保持“柔軟 ... 於 academic-accelerator.com -

#14.佛教慈濟醫療財團法人附設台中慈濟護理之家 - 尋找機構

... 家. 佛教慈濟醫療財團法人附設台中慈濟護理之家. 所在城市:臺中市. 鄉鎮市區:潭子區. 所在地址:臺中市潭子區豐興路一段66號1 ... 於 ezcare.tw -

#15.研究人才查詢

台南家專學校財團法人台南應用科技大學, 台神學校財團法人台灣神學研究學院, 台灣 ... 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院, 光田醫療社團法人光田綜合醫院, 內政部建築研究所 ... 於 arspb.nstc.gov.tw -

#16.一般護理之家評鑑結果名單

106 新北市7431140589 家妘護理之家. 歇業. 歇業. 不合格(丁). V. 104年8月24日歇業. 107 ... 佛教慈濟醫療財團法人附. 設台中慈濟護理之家. 合格(優). 合格(優). V. 至107年 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#17.安養機構特色- 桃園

提供24小時專業護理服務; 本機構提供宗心靈服務(佛教/基督教); 規劃生動有趣的文康休閒活動; 由專業社工隨時輔導懇談; 每間病房獨立冷暖恆溫空調; 完善醫療資源專科醫師每 ... 於 www.ymnh.com.tw -

#18.機構關懷-緣起與簡介

關懷內容包含講演佛教寓言故事、舞蹈表演、老歌演唱、伸展操帶動…等等,促使長者們 ... 家、署立基隆醫院附設護理之家共16 家。 (二)南區:. 大同長期照顧中心、合信興 ... 於 www.compassion.org.tw -

#19.髓緣三十生生不息慈濟骨髓幹細胞中心30周年

捐贈者平均年齡34.6歲,來自各行各業,有醫師、護理師、從事教育的英文 ... 家根本沒有存活機會,經醫院社工通報慈濟協助,慈濟志工隨即啟動愛的接力 ... 於 www.cna.com.tw -

#20.紓緩治療≠不做治療安寧療護臨終不受苦- 20231014 - 副刊

不少家人在病人彌留時,才想起尋找靈性或宗教輔導,例如找院牧、佛教組織等。 ... 護理模式,促進紓緩治療團隊和其他專科團體合作;3、強化日間和社區服務 ... 於 news.mingpao.com -

#21.台南觀音村老人養護靜修院

「宗教與安養」是該院的特色,是具有佛教文化特性的安養機構。「以普天下 ... 家所辦的老人養護靜修院內,長持素齋,改善體質,念佛修行,身心靈得以復 ... 於 wonderful-dharma.blogspot.com -

#22.110年10月長期照顧個管轉介量月統計表

仁惠護理之家. 清水區. 0. 4. 61. 佛教慈濟醫療財團法人附設台中慈濟護理之家. 潭子區. 21. 2. 62. 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院. 潭子區. 10. 3. 63. 衛生福利部豐原 ... 於 www.health.taichung.gov.tw -

#23.護理之家佛堂醫病心靈寄託

八十一歲長者吳高足是位虔誠佛教徒,在佛光山仁愛之家住了十多年,拜佛已養成習慣,如今在陽明醫院護理之家安養,對於新設佛堂,內心非常歡喜,全程 ... 於 www.merit-times.com -

#24.【臺灣調查網】全球民調/新加坡受國內多元文化影響 ...

調查顯示,當前在新加坡,共有26%的民眾認為自己是佛教徒,並有18%的星 ... 陸網美新加坡撒潑踢鐵板辱罵護理師遭控6罪…嚇到當庭認罪道歉. 1 天前. 於 tw.news.yahoo.com -

#25.惠群護理之家 - 中國醫藥大學健康照護學院長期照護學程|

護理之家. 床數. 94床. 地址. 401台中市東區自由路三段276號3樓. 電話. 04-22117567(T)、04 ... 佛教共修. 基督教福音團契. 高中學生社團關懷. 15:00~16:00. 卡拉OK. 灑淨 ... 於 ltcp.cmu.edu.tw -

#26.慈濟相關醫療志業更名

慈濟相關醫療志業更名 ; 佛教慈濟醫療財團法人斗六慈濟診所, 財團法人佛教慈濟綜合醫院大林分院斗六門診部 ; 佛教慈濟醫療財團法人附設台中慈濟護理之家(尚未開放). 佛教慈 ... 於 ga.tcust.edu.tw -

#27.NOWnews今日新聞

《NOWnews今日新聞》(www.nownews.com)於2008年4月正式上線,是臺灣第一個,同時也是臺灣最大、最即時的網路原生新聞網站。由今日傳媒股份有限公司經營, ... 於 www.nownews.com -

#28.僧伽長照安養如意苑-全區規劃的情懷與願景

視老僧為家父母而安養之。 以專業醫養服務為供養;. 以佛教修行養老為理念;. 於 www.sangha.tw -

#29.台中慈濟護理之家照顧服務員【加碼!!到職簽約獎金最高9萬】

台中慈濟護理之家照顧服務員【加碼!!到職簽約獎金最高9萬】 全職. 月薪26,400~60,000元 (固定或變動薪資因個人資歷或績效而異). 10/04更新. 佛. 佛教慈濟醫療財團 ... 於 www.104.com.tw -

#30.死前要做的99件事 - Google 圖書結果

... 護理人員演講,故意提問:「假如有人告訴你,你的生命只剩下三個月,還會留下來繼續做你現在工作的人舉手?」結果竟然零個。於是我說:「看來這家 ... 佛教師父說:「明天或無常 ... 於 books.google.com.tw -

#31.107年度一般護理之家評鑑結果合格名單

和平護理之家(106年平. 和醫療社團法人和平醫. 院附設和平護理之家). 合格. 至 ... 佛教慈濟醫療財團法人. 附設台中慈濟護理之家. 合格. 至111年12月31日. 於 www.phchb.gov.tw -

#32.簡述臺灣長期照護現況與挑戰

... 護理系、3 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院護. 理部急診室、4 佛教慈濟醫療財團 ... 類似機構. 包含護理之家、個人照護機構、持續性. 照護機構與居家照護,並提供日常 ... 於 www.tagg.org.tw -

#33.家園護理之家: 首頁

24 中華大悲法藏佛教會來到家園. 最新消息:107.05.03 台中寶麗金餐飲集團舉辦公益千歲宴相關報導. 最新消息:107.03.23 家園護理之家採用天晴太陽能發電. 活動剪影. 除夕 ... 於 www.22817088.com.tw -

#34.求佛渡我歌曲原唱

... 家的喜欢。 佛教四季歌曲原唱. 1个回答2023-09-04 04:05. 佛教四季歌曲原唱释道心。根据查询相关信息显示,阿弥陀佛歌曲四季歌佛教弟子修行音乐专辑。 於 m.ximalaya.com -

#35.111年07月照管中心派案量A單位派B單位情形

7 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會新竹市私立慈濟居家長照機. 構. 0. 0. 0. 0. 2 ... 4 平和醫療社團法人附設和平護理之家. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5 新竹市私立慈慧老人 ... 於 www.hcchb.gov.tw -

#36.護理之家A個管|佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

台中市潭子區- 1.提供個案長照資源聯結評估2.A單位個案管理作業3.長照宣導活動辦理4.其他主管交辦事項。薪資:月薪30000~40000元。職務類別:護理師及護士、社工。 於 www.104.com.tw -

#37.以佛法養護銀髮長者台南新化觀音村靜修院二期竣工啟用

「財團法人台南市私立佛教觀音村社會福利慈善事業基金會」附設觀音村老人養護靜修院二期增建工程14 日竣工啟用,台南市長黃偉哲特別前往祝賀,感謝 ... 於 www.taiwanhot.net -

#38.財團法人臺南市私立佛教觀音村社會福利慈善事業基金會附設...

產後護理之家費用標準查詢網,公司位於台南市新化區。產業別:社會福利服務業。應徵財團法人臺南市私立佛教觀音村社會福利慈善事業基金會附設臺南市私立觀音村老人養護 ... 於 nursing.imobile01.com -

#39.護理師靠團隊與成就感找到留下的價值

8歲「轉世靈童」捲入中國與藏傳佛教信仰之爭 13:16 · 以色列版珍珠港!哈瑪 ... 嘉義基督教醫院加護病房護理長倪秀斐說,「投入護理產業超過廿年,期間也 ... 於 udn.com -

#40.台灣醫療繼續教育推廣學會

111411019, 佛教慈濟醫療財團法人附設台中慈濟護理之家, 輕安居2A ; 111411020, 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟護理之家蔡英貞, 2B ; 111411021, 彰化基督教醫院, 安寧病房 ... 於 www.tmcs-edu.org.tw -

#41.佛教寺院養老——福鼎資國寺彌陀村安養院入住指南

10)每年組織一到兩次名山古剎朝山拜佛活動。 9、彌陀村安養院有安排全護理嗎(如癱瘓、癡呆、久臥病床等). 彌陀村安養院有安排全護理功能。這是人生 ... 於 www.fodizi.tw -

#42.佛教與長照安養 :: 我老我驕傲

非營利組織網,佛光山養老院,佛教護理之家,台灣念佛養老院,佛光山安養中心, ... 兒女,但很多老人都十分厭倦安養院裡的單調生活,就有...,標籤彙整:佛教與長照安養. 於 nursinghome.idataiwan.com -

#43.序號型態別機構代碼1 一般護理之家7545011066 ...

... 佛教慈濟醫療財團法人附設玉里慈濟居家護理所. 1. 居家護理機構7445011064 康榮居家護理所. 2. 居家護理機構7445011180 慈愛居家護理所. 3. 居家護理機構7445050034 安旭 ... 於 ws.hl.gov.tw -

#44.醫道:俠骨柔情——慈濟骨科的愛與傳承 - Google 圖書結果

... 佛教慈濟慈善事業基金會副總執行長溫馨的五月,母親節過後,斗六慈濟醫院簡瑞騰院長 ... 護理人員沒有醫師,他與張耀仁醫師互補交換充當麻醉醫師,並為前來支援醫師拉勾等等 ... 於 books.google.com.tw -

#45.中國皇妃美容術 - 第 126 頁 - Google 圖書結果

... 佛教、建寺院、築明堂、造天樞、鑄九鼎,浪費了大量的人力物力。在打擊政敵的過程 ... 家宗廟享子孫祭祀,所以接受臣下建議,於聖曆元年(西元698年)迎還廬陵王李顯,複立為 ... 於 books.google.com.tw -

#46.佛教慈濟醫療財團法人附設台中慈濟護理之家函

佛教 慈濟醫療財團法人附設台中慈濟護理之家函. 71101. 台南市歸仁區長大路1號. 受文者:長榮大學. 機關地址:.42743 台中市潭子區豐興路一段88號. 承辦人 ... 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#47.請問護理之家有提供什麼照護嗎? - 基隆市立醫院

(三)社會需求:與社區結合,如逛超商、年貨街、文化中心農具展、購物、各節慶活動表揚等。 (四)靈性需求:各宗教團體志工、佛教慶生法會、基督教祈禱關懷、詩歌、等團 ... 於 www.kmh.klcg.gov.tw -

#48.嘉義市私立嘉華高級中學

... 護理科原住民族學生單獨招生 (102). 教務處 2023-02-24. 慈濟學校財團法人慈濟科技 ... 台南家專學校財團法人台南應用科技大學-112學年度日間部四技申請入學招生資訊 (108). 於 www.chsh.cy.edu.tw -

#49.關鍵飲食(第2版) | 誠品線上

... 佛教慈濟醫學中心副院長/劉鴻文教授中華自然療法世界總會長/歐陽瓊總會長臺北巿 ... 護理師林依婷竹北黃耳鼻喉科診所小兒科醫師林佳儀行政院衛生署台北醫院小兒科醫師 ... 於 www.eslite.com -

#50.歡迎光臨~陽明醫院附設護理之家

計畫名稱:佛教浴佛節活動; 主辦單位:陽明醫院附設護理之家; 活動地點:本護家一樓住民活動區; 活動時間:112.05.12(二) 10:00~11:00; 活動對象: 於 www.ymhospital.com.tw -

#51.收費標準

收費標準. 房別, 月繳金額, 保證金, 雜費. 單人房, 32,000元/床, 一個月, 另計. 二人房, 30,000元/床, 一個月, 另計. 三人房, 27,500元/床, 一個月, 另計. 於 www.bodhi.org.tw -

#52.【2019-4-9】宗教關懷-福智佛教基金會– 護理之家

【2019-4-9】宗教關懷-福智佛教基金會. 活動剪影. 【2019-4-9】宗教關懷-福 ... © 2023 護理之家 | Theme by: Theme Horse | Proudly Powered by: ... 於 web.csh.org.tw -

#53.佛教慈濟醫療財團法人附設大林慈濟產後護理之家 - MamiGuide

佛教 慈濟醫療財團法人附設大林慈濟產後護理之家位於嘉義縣大林鎮,提供現代化配備的豪華月子中心,提供住客真心話評價,不怕踩地雷。高CP值,立刻免費預約參觀! 於 mamiguide.com -

#54.FGS蘭陽別院普門醫院護理之家「佛教心靈饗宴」

蘭陽別院普門醫院護理之家「佛教心靈饗宴」活動,由檀講師林清志夫婦帶領12位義工至醫院關懷,帶動病患做拍手打通穴道之動作、唱彌勒歌,讓病患透過義工的關懷而將 ... 於 www.lnanews.com -

#55.嘉義大林慈濟|產後護理之家

佛教 慈濟醫療財團法人. 大林慈濟產後護理之家. 05-2648012; 62247 嘉義縣大林鎮民生路2號; [email protected] · Facebook · 懷孕到生產 · 如何坐月子 · 新生兒照護 ... 於 dlpncc.tzuchi-healthcare.org.tw -

#56.慈濟醫療志業:救處護處 大依止處 - 第 226 頁 - Google 圖書結果

佛教 慈濟醫療財團法人. 常程序,醫師已經可以宣布病人死亡。陳醫師看著儀器上的 ... 家,沒有留下任何後遺症。玉里慈院沒有常駐心臟科、腸胃科專科醫師,又因護理人力有限 ... 於 books.google.com.tw -

#57.依據衛生福利部訂定之照顧服務員身心障礙支持服務訓練辦理

... 護理之家、台中慈濟醫院、佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院、佛教慈濟醫療財團法人斗六慈濟醫院、佑民醫療社團法人佑民醫院、宜蘭縣政府衛生局長期照護所、財團法人 ... 於 long-term.hlshb.gov.tw -

#58.佛教慈濟醫療財團法人附設台中慈濟護理之家- 長照C據點 ...

佛教 慈濟醫療財團法人附設台中慈濟護理之家於長照C據點資料集。機構名稱:佛教慈濟醫療財團法人附設台中慈濟護理之家,特約服務項目:專業照護服務,特約起日:2019/01/01 ... 於 data.zhupiter.com -

#59.佛教慈濟醫療財團法人附設台北慈濟居家護理所 - 尋找機構

首頁 機構類型 護理之家 佛教慈濟醫療財團法人附設台北慈濟居家護理所. 佛教慈濟醫療財團法人附設台北慈濟居家護理所. 所在城市:新北市. 鄉鎮市區:新店區. 於 ezcare.tw -

#60.指定輪派指定輪派財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金 ...

財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會桃園市私立慈濟居家長照機. 居家喘息. 0 ... 懷寧護理之家(懷寧內科診所附設護理之家). 敏盛綜合醫院附設護理之家. 桃園市私立 ... 於 tych.org.tw -

#61.財團法人佛教普門醫院附設護理之家 :: 全國安養院資訊網

全國安養院資訊網,養護機構, 養護中心, 台南護理之家, 護理之家, 長期照顧中心, 長短期照顧中心, 長期照護中心, 長短期照護中心, 老人養護中心, ... 財團法人佛教普門 ... 於 nursinghome.iwiki.tw -

#62.站台檢索

惠心護理之家關懷~懺悔修善福慧增長,6月15日由高雄七位慰訪義工,如期來到惠心護理之家關懷24位老菩薩。活動開始,由榮耀師兄以相互問好的手勢及帶動唱方式,讓大家 ... 於 fagushan.ddm.org.tw -

#63.臺中市護理之家一覽表(1/3 頁)

大雅區清泉醫院附設護理之家. 臺中市大雅區三和里港尾路133 號. (04)25688080. 潭子區佛教慈濟醫療財團法人附設台中慈濟護理之家. 臺中市潭子區豐興路一段66 號2~6 樓(04) ... 於 www.vghtc.gov.tw -

#64.109年5月臺中市台中慈濟護理之家西屯區A單位派案予B ...

派案次數. 總計(指定+. 輪派). 財團法人中華民國佛教慈濟慈善. 事業基金會附設臺中市私立慈濟. 居家長照機構. 1S0800004. 1. 1. 臺中直轄市病患家事服務職業工. 於 taichung.tzuchi.com.tw -

#65.《善终,从善生开始》 - Google 圖書結果

... 佛教」,太虚大师倡议,印顺法师随之,在现今之海峡两岸佛教已成为显学,尤以台湾具 ... 家医科蔡兆勋主任认为:所谓生死两相安,就是病人能够安详往生,亲属能够走出丧亲的 ... 於 books.google.com.tw -

#66.代公告佛教慈濟醫療財團法人人事命令

... 護理之家負責護理人員敦聘佛教慈濟醫療財團法人花蓮、大林、台北、台中、玉里、關山、斗六醫院院長室主管名單,詳如附件。 附件 : 附件1 ▽ | 附件2 ... 於 info.tcu.edu.tw -

#67.《陪你善終》:跟隨臨床宗教師走入靈性困擾與靈性照顧之旅_ ...

... 家」,多年來 ... 私立智光高級商工職業學校專任教師、教學組長、導師、教務主任、校長;圓光佛學院、福嚴佛學院、佛光山基隆與福山佛學院、萬佛寺中華佛教 ... 於 gloriapeng2.pixnet.net -

#68.110年度新北市社區整體照顧服務體系C單位巷弄長照站計畫書

觀海護理之家(台. 灣基督長老教會. 八里教會). 力健復健科診所. 新北市三芝區衛. 生所 ... 國佛教慈濟慈善. 事業基金會新北. 市私立慈濟居家. 長照機構-三峽園. 財團法人中華 ... 於 www.health.ntpc.gov.tw -

#69.游秋燕| Yu, Chiu-Yen - 高齡及長期照護事業系

佛教 慈濟護理專科學校五專部(1996.6). 經歷. 天主教聖功醫療財團法人附設聖功護理之家負責人兼督導(2006.5-2017.7); 台南衛生局護理之家督考委員(2011.6 至今); 屏東衛生局 ... 於 epg.fy.edu.tw -

#70.林邊鄉- 屏東縣政府長期照護處

大愛護理之家. 屏東縣新園鄉瓦磘村四環路105-3號. 868-3282. ♢財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會. 屏東縣佳冬鄉石光村東角路30之1號. 866-8383. 相關檔案. 林邊鄉. 於 www.pthg.gov.tw -

#71.佛教慈濟醫療財團法人附設台中慈濟護理之家

佛教 慈濟醫療財團法人附設台中慈濟護理之家. 合約醫院分類: 安寧社區. 縣市分類: 臺中市. 地址: 臺中市潭子區豐興路一段66號1至5樓. 電話: (04)3606-0666 #1158. 後援醫院 ... 於 www.hospice.org.tw -

#72.本如法師傳:中國當代肉身佛傳奇 - 第 31 頁 - Google 圖書結果

... 佛教的護法神有龍族,稱為「龍天護法」。桂潔則說,父親曾跟她提起過龍,他打餓七時 ... 護理,孩子病了二十多天,苦捱著。到了最後一天,醫院確診這孩子沒希望了,醫生說:「今 ... 於 books.google.com.tw -

#73.財團法人台灣省私立菩提仁愛之家– 中區 - 安養中心

中華民國國民,年滿六十五歲且符合下列條件之一者:. 養護型: 以生活自理能力缺損需他人照顧之老人或需鼻胃管、導尿管護理 ... 於 tw101.org -

#74.雲裳時裝週憶夢長安首度中台世博館穿越千年盛會

觀眾能透過親自動手、製作屬於自己的瓔珞飾品,感受佛教藝術之美。更多 ... 家辦理住民聯歡慶佳節 · 捐印萬本聯合國環境報告知識漫畫書中橡為環保種下一 ... 於 n.yam.com -

#75.佛教慈濟醫療財團法人- 維基百科

附設臺中慈濟護理之家附設臺中慈濟居家護理所附設臺北慈濟居家護理所附設斗六慈濟居家護理所附設大林慈濟產後護理之家附設大林慈濟居家護理所附設玉里慈濟居家護理所 ... 於 zh.wikipedia.org -

#76.佛教慈濟醫療財團法人附設台中慈濟護理之家

該護理之家於民國103年1月8日啟業,104年度評鑑獲得優等殊榮。目前服務項目包含有機構式照護、居家護理、居家服務、社區關懷據點之健康促進等長照相關業務。 於 ltc.ctust.edu.tw -

#77.佛教慈濟醫療財團法人… - 長期照顧產學媒合平臺

護理之家 的設立,是為了協助病情穩定、但日常生活及自我照顧能力有重度缺失,且生活仍需技術性護理服務及生活照顧的病人,透過專業照護服務,提供照顧需求者一個安全居住 ... 於 longtermcare.ntunhs.edu.tw -

#78.豐原護理之家

台中市豐原區安康路號佳松護理之家臺中市豐原區南陽路號(04) 大雅區清泉醫院附設護理之家臺中市大雅區三和里港尾路號(04) 潭子區佛教慈濟醫療財團法人 ... 於 quelquesmotsdam.fr -

#79.護理之家

慢性病個案(已治療痊癒、穩定,至醫師診斷無傳染給他人之虞者)。 急性醫療出院仍有照護需求之個案,例如:中風復健、外科術 ... 於 www.savh.gov.tw -

#80.開元寺慈愛醫院附設護理之家

機構名稱. 開元寺慈愛醫院附設護理之家, 立案床數 ; 負責人. 曾惠甘, 代表人 ; 電話. 06-2088818, 手機 ; E - mail. [email protected], 傳真 ; 地址, 704台南市北區 ... 於 www.tnha.com.tw -

#81.佛教正德醫院

提供完善的醫療服務,協助高齡化社會產生相關隱形照護的問題,以減輕家庭的負擔,以達全人、全家、全社區之照護理念。 本院亦強調預防醫學與衛生教育,重視家庭醫學, ... 於 www.bch.org.tw -

#82.財團法人臺南市私立佛教觀音村社會福利慈善事業 ... - 養護中心

財團法人臺南市私立佛教觀音村社會福利慈善事業基金會附設臺南市私立觀音村老人養護靜修院 ; 地址, 臺南市新化區那拔里那拔林1-10號 ; 網址, 5912012.org. 於 www.care-old.org -

#83.財團法人宜蘭縣私立鴻德養護院( 養護機構)

... 養護中心, 台南護理之家, 護理之家, 長期照顧中心, 長 ... 自幼秉承我國傳統道德文化薰陶,並篤信佛教,平時參加佛教團體各種慈善活動,深受佛陀 ... 於 www.tws999.com.tw -

#84.良醫之道──守護生命 守護健康 守護愛 - Google 圖書結果

... 護理人員開示○二〇〇五年七月十一日志工早會菩薩的美在於擁有慈悲良善柔軟的心腸 ... 佛教中有所謂的四攝法也就是菩薩四大教育布施愛語力行同事要放到你們的生活中來 ... 於 books.google.com.tw -

#85.紓緩治療≠不做治療安寧療護臨終不受苦

不少家人在病人彌留時,才想起尋找靈性或宗教輔導,例如找院牧、佛教組織等。 ... 護理模式,促進紓緩治療團隊和其他專科團體合作;3、強化日間和社區服務 ... 於 ol.mingpao.com -

#86.高雄市旗山區佛教正德醫院附設護理之家 ...

高雄市旗山區佛教正德醫院附設護理之家為使住在護家的長輩們,維持現實感並促進家庭成員間的溝通及社區人際互動之機會,特於上週六辦理溫馨關懷母親節—廣聖護家送花 ... 於 www.chengte.org.tw -

#87.心福護理之家

... 佛教、基督教及天主教等牧禮人員,分別認養各住民並定期探望、關心,依照其需要給予輔導、懇談和協助,藉以豐富其心靈。 全面規劃完善的無障礙空間,體貼行動不便的 ... 於 www.airltc.com -

#88.愛心、關懷、尊重、品質

長佳護理之家關心您. 機構活動系列照片. 全部照片 環境介紹日常文康活動健康促進 ... 佛教團體. 佛教團體. 佛教團體. 佛教團體. 佛教團體. 基督教團體. 基督教團體. 基督教 ... 於 www.lgood94.com.tw -

#89.新店慈濟護理之家

(照片為新竹縣豫萱護理之家) 以上護理之家費用,是市場平均急性病房. /05/ 年度新北市護理師護士公會優良護理人員. 心理衛生推廣演講. 佛教慈濟醫療財團 ... 於 lidemprozdravi.cz -

#90.理監事成員

職稱, 姓名, 服務機關. 理事長, 莊淑婷, 佛教慈濟醫療財團法人附設台中慈濟護理之家. 常務理事, 于素珍, 光田醫療社團法人光田綜合醫院. 於 www.tcona.org.tw -

#91.孩子會找到回來的路!施景中醫師分享暖心故事,兩位媽媽迎接 ...

「三途」的說法源於佛教,但日本的民間傳說卻不是 ... 我在醫院工作,每每經過當時讓我告別小孩的診所,眼淚就一直流,沒法好好工作,回家也無力帶孩子。 於 www.mombaby.com.tw -

#92.佛教慈濟醫療財團法人附設台中慈濟護理之家

秉承慈濟醫療「人本醫療、尊重生命」宗旨,以住民為中心,提供尊嚴、價值及人性化之持續性照護。。護理之家/安養中心/檢驗所。台中慈濟護理之家。台中市潭子區。 於 www.yes123.com.tw -

#93.德恩禮儀有限公司〈生命禮儀‧殯葬禮儀服務〉

佛教 型服務$158,000. 傳統佛教 ... 為中科院、中華電信、榮民醫院、榮民之家、榮民服務處等多家公私立團體之優良特約生命禮儀公司廠商,更與超過50家以上的民間護理之家、安 ... 於 www.200911.com.tw -

#94.佛教慈濟醫療財團法人附設大林慈濟產後護理之家

佛教 慈濟醫療財團法人附設大林慈濟產後護理之家,統編:81601524,公司所在地:嘉義縣大林鎮平林里007鄰民生路2號. 於 www.twincn.com -

#95.APA 格式第七版參考文獻(reference)規範

學富文. 化。 3. 多家出版社共同出版. Harvey, S., & Goudvis, A. (2007) ... 中古佛教. 寫本資料庫數位編碼〔海報發表〕。2018 第九屆數位典藏與數位人文國際研. 討會,新 ... 於 joemls.dils.tku.edu.tw