免費養老院的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦GesheMichaelRoach寫的 當和尚遇到鑽石套書(5冊) 和何國慶(GaryHo)的 改變:一群加拿大慈濟人的移民故事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站政府設「老人公寓」,每月1萬就住得起!三餐有人打理也說明:其實不只有私立的安養中心,各縣市政府都有設立這樣的居住服務,收費依地區、房間每月費用落在1萬元到2萬元之間,光台北市就有4個老人公寓。

這兩本書分別來自橡樹林 和發光體所出版 。

亞洲大學 心理學系 林秀珍所指導 林家穎的 「甘願做牛,毋驚無犁通拖」- 以韌性觀點回顧長者之生命逆境經驗 (2021),提出免費養老院關鍵因素是什麼,來自於生命逆境、敘事結構分析、農村長者、韌性。

而第二篇論文國立清華大學 社會學研究所 林文蘭所指導 鄭芮欣的 照顧倫理的轉變:照顧管理如何影響家庭照顧者的實作與能動 (2020),提出因為有 家庭照顧者、照顧管理、照顧倫理、實作、能動性的重點而找出了 免費養老院的解答。

最後網站養老院圖案素材| PNG和向量圖| 透明背景圖片| 免費下载 - Pngtree則補充:Pngtree為您提供超過21張免费養老院PNG圖案素材, PSD設計圖和向量圖。所有養老院免摳圖設計素材都可以在Pngtree上免費下載。

當和尚遇到鑽石套書(5冊)

為了解決免費養老院 的問題,作者GesheMichaelRoach 這樣論述:

善用書中《金剛經》智慧法則所獲致的成就, 連投資之神巴菲特都讚賞! 有了這套書,即使在疫情時代, 仍有機會過得比以往更加富足! 《當和尚遇到鑽石(二十週年金典紀念版):一個佛學博士如何在商場中實踐佛法》 內文全新修訂 外相上,他是鑽石行業裡成功的企業家; 內底裡,他是美國首位取得藏傳佛教最高學位的「格西」! 他,為何會從普林斯頓大學的高學歷走向受戒出家? 他的西藏上師為何要他進入美國商業界試驗佛法? 他又如何將借貸五萬元成立的小公司,經營成年收入近三億美元的大企業? 他說:「你可以是厲害的生意人、同時是智慧的修行者; 內外皆可成功,兩者並行不悖。」 這一切的學問都在《金剛經》裡

! 本書作者麥可.羅區格西是當今傳授西藏佛教的偉大導師、也是全球珠寶公司龍頭「安鼎國際鑽石」的創始人,他跨越了世俗概念與出世生活的鴻溝、結合古老的與當代的西藏佛教傳統智慧,以僧侶身份從事饒富競爭、充滿壓力的鑽石行業,且獲致相當成就。 在書中,格西從《金剛經》的「空性」見地出發、到「禪修」方法與「六時書」自我心念檢覈等實踐的修法,提出了一套完整的見、修次第,並道出他在經商之路上是如何將佛法的修持與商業體系的成功法則熔於一爐;同時表明只要掌握「以簡御繁、以空置實」的道理,加上對空性的認知和禪定修持的幫助,就能鬆開原本桎梏於僵化概念的創意與行動力,使之暢流揮灑,增進效率、達到預設的目標。對於

許多盼望能在日常生活中修行、亦得尋訪積極營生之道的人來說,《當和尚遇到鑽石》是寶貴而重要的「成功指南」與「修心指引」。 特別收錄── ★二十週年紀念版序 ★〈切割鑽石〉:關於「筆」、「四步驟」和「廚房裡的兩個丈夫」 ★〈五大洲五目標〉:新新世代的金剛法則成功故事 《當和尚遇到鑽石2:善用業力法則,創造富足人生》 古老智慧+成功之道+成功故事=美夢成真 業力管理法則教你美夢成真之道,要做什麼夢,由你決定! 本書是《當和尚遇見鑽石》作者麥可.羅區格西又一力作! 《當和尚遇到鑽石》講的是紐約市史上最成功的一家公司的成功故事,現在《業力管理法則》將告訴你成功之道。

作者麥可.羅區格西與事業伙伴一起建立的安鼎國際鑽石公司,受到投資之神巴菲特的讚賞,在2009年5月宣佈以高價將安鼎國際鑽石公司,加入巴菲特波克夏的事業體旗下… 承認吧,生命是由一長串的工作組成的。我們需要一個把工作做好的方法,需要一個必能獲得成功的訣竅。我們當然希望事業飛黃騰達──這就是本書的主題。但是同時,我們也要做人成功:當個好人、真正快樂的人、身心健康的人。如果我們做得正確,也會同時幫助到周圍所有人,也就是全世界。 這本小書將教導你一個全新的方法來完成任務和計畫。你以前從沒聽過這種方法,但是很有效,屢試不爽,請試試看。你所要投入的,只是一個小時。我們相信一個想法若是正確

,簡單幾句就能解釋清楚;至於要不要身體力行,就看你了。 我們會讓你瞭解業力管理學的八大法則,證明在事業和生命這兩方面,的確是「做善得福,做惡得禍」。每項法則的一開始,我們都會引用古老智慧典籍的一句話。這些典籍是業力管理學的源頭,來自許多不同的地方,但是最終都流傳到西藏,一千年來幫助西藏建立無價的智慧文化。我們教導的是一個歷經千年考驗而依然存在的嶄新經商之道。 《當和尚遇到鑽石3瑜伽真的有用嗎?:身心靈覺醒的旅程》 有人做瑜伽,身心合一,日益散發光采。 有人做瑜伽,卻常常受傷,不知瑜伽功效在哪裡。 到底瑜伽要怎麼做才有效,才是真正在做瑜伽? 麥可‧羅區格西第一

部長篇小說,引領你深入《瑜伽經》, 告訴你瑜伽不只是動作,還有轉化身心靈不可思議的力量! 筆是筆嗎?花是花嗎?你,是你以為的那個你嗎? 《瑜伽經》說:「是心靈中無數的種子,使我們看見周圍各種事物。」 而你,在心靈裡種下什麼種子呢? 時節是西元一一○一年二月,春天的腳步已悄悄來到,冬天卻尚未走遠,天氣依舊冷冽。 一個17歲的西藏少女,遵循上師臨終前的指示,帶著一隻小小西藏犬和身上僅有的一只紅色毛布包,徒步走了一年,要到印度尋找另一位能教導她的上師。然而就在她準備穿越邊境時,被印度警察攔了下來,罪名是偷竊《瑜伽經》──一本蘊藏神祕力量的珍貴古書,身體違和者得之能恢復健

康,心靈枯竭者得之可重獲平靜,失去愛與慈悲者得之必能重溫幸福。 失去自由的少女,從牢房中看著牢房外的人──因嚴重背傷而脾氣暴躁的隊長,個性陰沉且嗜酒如命的中士,單純如白紙的下士,還有隔壁牢房那個總是裝瘋賣傻的神祕人……,每個人內心深處都藏著無比的傷痛,以及因傷痛而累積的健康問題。西藏少女如何運用《瑜伽經》的智慧,解答他們在練習瑜伽的過程中所產生的疑問和阻礙,幫助他們認識生命的真義,將蒙塵的心靈擦亮,重拾健康,身心充滿平靜與愛。 《當和尚遇到鑽石4 愛的業力法則:西藏的古老智慧,讓愛情心想事成》 安全感、相處慣性、親密關係、控制欲、尊重、承諾……

每個人都想要解開的──100個戀愛、婚姻課題 透過西藏的古老智慧──業力法則,你將能夠讓主導權回到自己身上,用自己的力量,讓真愛來到面前…… Ann擁有一份不錯的工作,只是工時有點長。忙碌的工作之餘,她還得孤伶伶的自己做飯、通勤,日復一日過著靜悄悄、沒有人問她「今天過得怎麼樣?」的生活。盼望有個人相伴廝守的Ann求助於格西:「我該到哪裡去找我的Mr. Right呢?」 格西回答說:「去養老院吧!」 去養老院探訪老太太,探訪某個老人,某個沒人想見的人,某個又皺又被遺忘了的人,某個會坐在那裡、天天重複一樣的話的人……給予他陪伴,聽他說他的人生故事,即使他已說過一百次;

同時也和他分享你自己的故事。你會從他的人生學到很多,他也會給你的人生一些忠告。 當你種下一個關於陪伴的「善種子」,當這顆種子迸裂開來,你就會遇到你的人選。只要這顆善種子存在,到哪裡去找他就不重要了──在網路上,在熱舞社,或只是坐在自己家裡──他會出現,他勢必要出現! 在《當和尚遇到鑽石》一書中,作者麥可‧羅區格西親身示範了如何透過種下善種子的「業力法則」,讓現實生活中的財務、職場、人際關係都獲得圓滿。這一次,作者集結了全球各地、弟子最常徵詢的戀愛與婚姻問題,給予最全面、最具體可行、有現實基礎的業力法則實踐方法。 在成為僧人之前,格西曾有過二十餘年與常人無異的生命經驗,另外,自

幼年即親眼目睹相愛卻無法相處的雙親之間,那樣緊張且最終邁向分手的婚姻關係,格西頗能感應與憐憫一般人對於戀愛、婚姻的困擾。格西明白,如果要獲得渴望的幸福,「戀愛與婚姻」是一條不可迴避的路徑,因此,他開始聆聽弟子們的困擾,並引導弟子梳理所處、所遇的困擾情境,進而鼓勵他們運用業力法則、循著步驟清晰且可自我把握的辦法來改善戀愛與婚姻狀況。 本書收錄了43大類、100個關於戀愛和婚姻的疑惑。除了提問之外,更保留了當事人所處、所遇情境的具體描述,及作者循循善誘的殷切說明。 如果你從沒聽過「空性」、「持戒」之類的佛法詞彙,不要緊的,這些詞彙並不多見於此書。或者,格西會以最白話的方式說明它們,並解

構它們以怎樣的面貌出現在生活中?我們又該如何運用「業力法則」?──源自於西藏的古老智慧,在本書中將有最現代、新穎的呈現! 《當和尚遇到鑽石5:修行者的祕密花園》 走進修行者的祕密花園,十位佛教大師親自教導,這是人人做得到的快樂生活方式! 故事發生在沙漠中的花園,少年殷殷期盼「夢中情人」的到來,時間總是半夜,春夏秋冬、朔望都有,歷經二十年── 但是等待的佳人未現,而佛法大師一一蒞臨,展開一場又一場的應答,機智深刻,妙語珠璣,邏輯縝密,高潮迭起! 聽宗喀巴尊者說世間樂猶如刀上舔蜜;蓮花戒大師教導禪修的次第;法稱大師、世親菩薩開示生死及解脫的真相;第一世達賴喇嘛談因緣果報的

道理;功德光大師說修行必須從守戒開始;無著大師指導以呼吸修持施受法和慈悲觀;寂天菩薩開示成為一位慈悲智者的六種方法:世尊示現證悟空性、圓滿佛道的般若智慧。 全書以簡單寓言呈現佛法深義,時而浪漫詼諧、時而慈悲謹言,深刻詮釋重要佛教大師的獨特智慧,掙脫生命的緊箍咒、人所必經的「生老病死苦」!

免費養老院進入發燒排行的影片

《Just Die Already》是由《模擬山羊》(Goat Simulator)前遊戲設計師領軍的研發團隊打造的惡搞風沙盒新作,故事設定在不遠的未來,人們已經不再生孩子,千禧世代寧願打電動也不願工作,結果沒人能付養老金。身為退休老人的玩家,就必須自食其力在這個「全世界都希望老人快點死掉」的環境生存。不得不說這樣的遊戲設定在很多人心中可能覺得非常傷風敗俗吧,但遊戲的世界就是可以這麼天馬行空沒有極限。

玩家扮演的老人被養老院趕出去之後,唯一的選擇就是表演危險的挑戰節目,想辦法取得免費獲得退休與受人照顧的資格,這時候玩家只能帶著又老又脆的身體,透過各種誇張表演吸引目光,也可以透過最多四人連線合作共同完成挑戰,或者單純製造騷亂,把朋友的胳膊給扯下來!

本作預計5月20日於Switch、PC、PS4、Xbox One等平台推出,在這個防疫只能多在家的煩悶時刻,這款惡搞新作會是很不錯的舒壓小品喔。

(C)DoubleMoose

(C)Curve Digital

「電玩宅速配」粉絲團:https://www.facebook.com/tvgamexpress

「網紅攝影棚」節目:https://tinyurl.com/y3hejwb5

遊戲庫粉絲團:http://www.facebook.com/Gamedbfans

「甘願做牛,毋驚無犁通拖」- 以韌性觀點回顧長者之生命逆境經驗

為了解決免費養老院 的問題,作者林家穎 這樣論述:

「甘願做牛,毋驚無犁通拖」這句話道盡農業時代人們面對逆境的態度,依據國家發展委員會(2020)資料,台灣在2018年已進入高齡社會,長者們的老年生活需要被關注。研究者得知祖父母曾有過許多生命逆境,多數時候他們都能有正向適應,我認為他們的故事就是一種韌性的展現,因此以韌性觀點回顧長者生命逆境經驗,瞭解逆境對於長者的影響;本研究採用敘事研究方法,經由便利取樣邀請3位65-84歲農村長者(1位阿嬤、2位阿公)接受個別半結構訪談。本研究採Labov的敘事結構分析,探究長者經歷逆境後產生的韌性內容。研究發現:(一)生命逆境對於長者有些共同的意義與影響:1.不同生命階段的逆境是不可切割的,並且無法再改變

,因此只要放下對逆境的執念,對現在的自己反而是會有幫助。2.認為經歷逆境後還是有好處,雖然因為逆境很苦,不過也是讓自己有收穫。3.相信逆境是天註定,但也認為只要肯勤奮努力,就還是會有好的收穫。(二)經歷逆境後長者產生有共同的韌性內容,但也有個人獨特的韌性。(三)韌性對長者老年生活有三種功能:1.在面對逆境時,協助調整自我認知與情緒。2.當調適不佳時,會有正向社會支持。3.過去曾有過成功適應逆境經驗,能讓長者更有機會適應新逆境。(四)宿命論、孝道與忍耐三種華人文化影響長者韌性內容與歷程。(五)敘說過去經驗有助於長者韌性與老年生活。依據研究發現,提供相關建議給長者及其家屬與實務工作者以供參考。

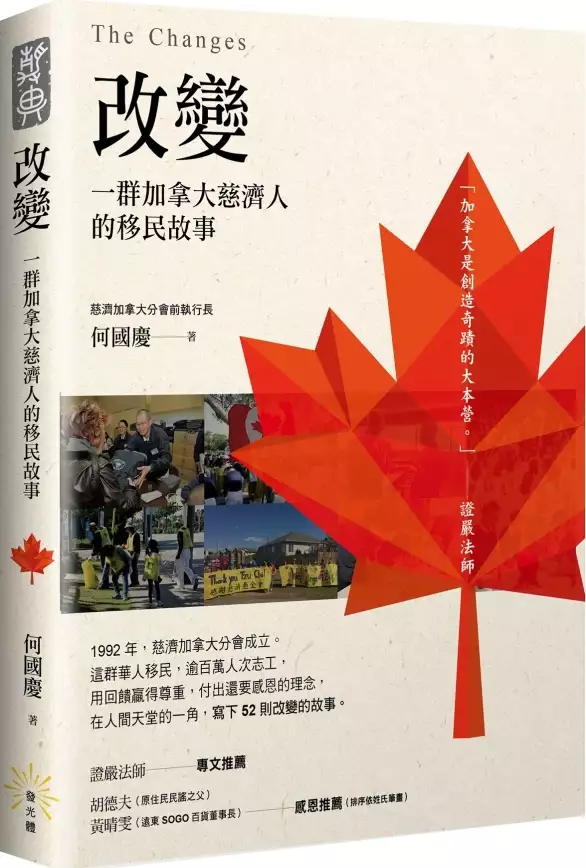

改變:一群加拿大慈濟人的移民故事

為了解決免費養老院 的問題,作者何國慶(GaryHo) 這樣論述:

移民去人家的國家,腳踩人家的地,頭頂人家的天, 當然要回饋才能贏得人家的尊敬。 ──── 證嚴法師 1992年,一群來自臺灣移民,成立慈濟加拿大分會。 這群華人移民,逾百萬人次的志工, 「用回饋贏得尊重」、「付出還要感恩」的理念, 在人間天堂的一角,寫下52則改變的故事。 從東方到西方,作者何國慶和慈濟加拿大的志工們,一步一腳印,從細微處著手,努力實踐證嚴法師的叮囑,以回饋贏得尊重,為華人移民形象改寫了全新的篇章,並且創造加拿大新志工文化,甚至獲得加拿大總理親自頒發獎章表揚。他們將感恩的種子,深埋加拿大土地。 原本以為是花園般美麗的國度,竟然也有那麼多需要幫助的人。

還有更多文化差異造成的誤解,遇上了,就一一解決。 自涓滴小事動手做起。從教育、醫療、文化、賑災,足跡遍及地方到中央,從加拿大到世界各地,從街頭到部落,接觸的對象從貧民到總理,至今開展出志業,帶來近三十年的深刻影響.。這不只是一本慈濟加拿大分會30年來的發展故事,更是一群有愛的移民們,在移民社會、國際間,以回饋贏得尊重的動人篇章。 他們改變了自己〉因為無所求,就沒有求不到的事,當你覺得自己所做的有意義,那就會持續做下去,這些都是發自內心的歡喜甘願。 他們改變了志工文化〉志工是歡喜「做本分」,不是「我來幫你」不要覺得自己很偉大,志工也要學習專業。 他們改變了社會

觀感〉目前由全加拿大慈濟認養定期清掃的街道,串聯起來綿延六十多公里。連議員也穿上志工背心,和志工們「掃地也掃心地」,清潔了環境,也讓自己心靈獲得清淨。 他們改變了醫療視野〉讓中醫在加拿大與西醫相遇。與當地中醫界共同努力推動,如今在加拿大的中醫也可以稱為Doctor。還透過義診幫助原住民健康管理,讓中醫落實在當地醫療與生活中。 不管是投入慈善、教育、醫療、人文志業,慈濟加拿大分會開出了一朵美麗的花。在志工文化從小扎根的加拿大土地上,這群移民們如何透過服務回饋當地,改變自己、他人與社會的感動故事。正如證嚴上人所說:慈濟就像地下的一股清流,這個清流在地球地底下流,地底下沒有界線,也沒

有國界,把慈濟的愛帶過去,愛是沒有國界的……。 本書特色 1. 有故事。看作者如何從一位有成的企業家轉變成為慈善家的心路歷程;移民後,又如何融入當地,以感恩回饋獲得尊重。 2. 有感動。志工們在服務過程中,不分種族、宗教,感受東西方社會、文化差異,用自己的雙手、以無所求的理念,改寫移民、華人刻板形象。 3. 有觀點。在一個志工文化成熟發展的西方國家加拿大,是如何「把志工做到專業」?「他山之石,可以攻錯」,當慈濟遇上西方志工文化,如何找到新定位。 名人推薦 證嚴法師 ── 專文推薦 胡德夫(原住民民謠之父) 黄晴雯(遠東SOGO百貨董事長) ──感

恩推薦

照顧倫理的轉變:照顧管理如何影響家庭照顧者的實作與能動

為了解決免費養老院 的問題,作者鄭芮欣 這樣論述:

本研究探討1990年代末以來「照顧管理」(care management)的出現,逐漸發展成決定福利資源分配和輸送的體系與技術,設定一套判斷失能等級、評估家庭照顧功能和福利需求的標準。研究提問為:照顧管理如何影響家庭照顧者的實作與能動性?以往研究多側重於分析家庭照顧者對照顧服務的滿意度,從組織視角檢討照顧管理體系的運作模式,或是直接將照顧管理體系和照顧服務視為解決「照顧負荷」的政策解方。既有研究以由上而下的視角來界定照顧服務的項目和「理想」的家庭照顧圖景,本研究則是由下而上探究家庭照顧者如何策略性運用照顧服務,為自己的照顧實作注入各種可能性。 研究方法上分為兩個部分:一方面蒐集與「家庭照顧

者」相關的媒體報導,政策法規以及歷史文獻,藉由多樣的資料來源重新理解照顧倫理內涵轉變的歷程。另一方面,通過深度訪談和觀察家庭照顧者的照顧實作經驗,理解照顧者的生活世界。 分析上主要採取女性主義與政治科學學者Joan Tronto對照顧倫理(ethics of care)的界定,從實作的脈絡來重新理解照顧倫理的內涵。研究發現: 第一,藉由報導資料的整理來分析台灣社會在不同時期如何認知「家庭照顧者」的形象和照顧倫理。在1990年初期政策宣導的「三代同堂」著重於家庭內部以親子關係為基礎的照顧想像,因此照顧政策的制定朝向鼓勵共同居住,企圖在空間上與文化上強化鞏固家庭功能。到了2000年之後,對老人

照顧需求的討論逐漸轉變為聚焦在失能者的身體照顧與復能需求,以及家庭照顧者的照顧技巧與照顧負荷。本研究從相關報導中彙整歸納出三種照顧倫理的類型:「同住奉養型」、「技巧培訓型」以及「照顧管理型」。進而藉由這三種類型的比較來具體分析照顧倫理轉變的傾向。 第二,通過歷史文獻的爬梳,本文重新檢視照顧管理體系與技術在台灣社會的建構過程。分析上援引行動者網絡理論的觀點,以重新理解不同行動者與照顧管理體系之間的關係。除了探討照顧管理體系在地生成的社會脈絡之外,本研究以2001年推行的建構長期照顧先導計劃為切入點,分析在「實驗社區」中先導計劃的專家團隊如何連結與徵召行動者以打造照顧管理的網絡,以及通過評估和推

估的策略轉譯了人們對照顧需求的認識。 第三,深入家庭照顧者的照顧歷程,訪談發現在與照顧管理的互動過程中,家庭照顧者在實作上因應不同照顧情境而選擇引入照顧管理的服務,因應照顧管理體系的要求和不足,形塑出符合自身需要的照顧計劃。不僅如此,本研究進一步提出「照顧投資」(care investment)的概念來闡述家庭照顧者通過將自己作為倫理主體,深入學習照顧管理的知識、連結相關支持團體以及改變照顧信念,藉以探索照顧經驗對於自身生涯發展的其他可能性和意義。 最後,本研究的貢獻在於:從照顧需求如何被認知與轉譯、照顧管理體系的生成過程,以及家庭照顧者的能動性策略等不同面向重新反思照顧管理對家庭照顧者實

作的影響。照顧管理體系與技術的政治性在於:一方面照顧服務的規劃上定位為對家庭照顧的輔助性支持,其後果是再私化照顧為家庭的責任。另一方面,強調專業介入的照顧服務強化了照顧管理者與家庭照顧者之間指導與被指導的階序關係,使得家庭照顧者的實作知識在照顧管理評估和照顧計劃制定的過程中被邊緣化。 政策建議上,應該在照顧管理體系中納入家庭照顧者發聲的管道和機制,正視家庭照顧者實作知識的重要性,創造有利於家庭照顧者連結和經驗分享的環境。現行評估標準只從受照顧者的身體功能來界定照顧需求,然而本研究指出照顧管理體系應該以家庭想要過什麼樣的生活為中心,發展出因應多元需求的照顧服務,才能真正落實增加家庭照顧者選擇權

的政策理念。

免費養老院的網路口碑排行榜

-

#1.長照2.0補助申請懶人包!用長照「4包錢」減輕照護壓力

相比於上述老人長期照顧暨安養機構有收容年齡〈60或65歲以上〉,一般護理之家沒有收容年齡限制,主要收容有護理需求的民眾;本文件是一般護理之家中評鑑合格的名單。 護理 ... 於 www.edh.tw -

#2.苗栗三灣彌陀村老人免費住@ 如淨的淨心園 - 隨意窩

目前雖有政府及民間興建養老院、長青之家等,收容及照料長輩,以解決養老問題,但截至100年底止,全國僅有1,051家老人福利機構,進住人數約4萬餘人,只佔老年人口極小 ... 於 blog.xuite.net -

#3.政府設「老人公寓」,每月1萬就住得起!三餐有人打理

其實不只有私立的安養中心,各縣市政府都有設立這樣的居住服務,收費依地區、房間每月費用落在1萬元到2萬元之間,光台北市就有4個老人公寓。 於 wealth.businessweekly.com.tw -

#4.養老院圖案素材| PNG和向量圖| 透明背景圖片| 免費下载 - Pngtree

Pngtree為您提供超過21張免费養老院PNG圖案素材, PSD設計圖和向量圖。所有養老院免摳圖設計素材都可以在Pngtree上免費下載。 於 zh.pngtree.com -

#5.早安!昨天我和一個開老人安養中心的朋友泡茶聊天 - Cofacts

在養老院裡什麼叫弱,什麼叫強,不是看你年輕的時候在社會上多有地位,賺了多少錢,而是看 ... 安養中心「免費」照顧老人8個月,舉凡牛奶、尿布、鼻胃管餵食、餵藥… 於 cofacts.tw -

#6.湖南:社區養老院為年輕人免費提供床位,你只需陪老人聊聊天

原標題:湖南:社區養老院為年輕人免費提供床位,你只需陪老人聊聊天. 「也許當時忙著微笑和哭泣,忙著追逐天空中的流星,人理所當然的忘記,是誰風裡 ... 於 zi.media -

#7.低收入戶老人免費安養申請| 申辦須知| 便民服務 - 彰化市公所

申請資料低收入戶老人年滿65無家屬或家屬無力照顧,可申請至內政部彰化老人養護中心或中區老人之家安養及與縣府簽約之私人機構 ※ 所需證件 1.入住申請表 於 www.changhua.gov.tw -

#8.在家網上賺錢項目【復製打開∶k5268.com】網賺免費賺錢日結 ...

你想找的網路人氣推薦在家網上賺錢項目【復製打開∶k5268.com】網賺免費賺錢日結】小型養老院投資【復製網址∶k5268.com】投資賺$500方式】slqwkxnck商品就在蝦皮購物 ... 於 shopee.tw -

#9.跨代屋」︰陪伴老人換免費住宿 - 平安禪

這樣一來為高租金所苦的年輕人可以免去房租的負擔,安養院裡的老人們也能得到年輕人的陪伴,可謂兩利雙贏。 Humanitas retirement home附近有薩克遜大學( ... 於 peacemeditation.ljm.org.tw -

#10.Shop 投資小的【打開網址∶k5268.com】創業免費賺300$日 ...

We are sorry, but no results were found for: "投資小的【打開網址∶k5268.com】創業免費賺300$日結】養老院投資【输入∶k5268.com】网赚短时间赚零花钱 ... 於 www.lee.com -

#11.投資養老院需要多少錢【進入官網∶k5268.com】手機自動賺 ...

投資養老院需要多少錢【進入官網∶k5268.com】手機自動賺零花錢竅門】香港联交所创业板【k5268.com】投資免費掙錢方法】uozvfr96w · 全部 · 超商取貨 · 24小時到貨. 於 www.etmall.com.tw -

#12.清福養老院 - Line

清福養老院's LINE official account profile page. ... 制服➤ 居住福利:員工宿舍➤ 交通福利:免費員工停車場➤ 在職進修:院內提供完整教育訓練課程均免費且有20 ... 於 page.line.me -

#13.泰康護理之家| 服務據點 - 安康長期照顧事業集團

24H 專人免費諮詢電話. 07-5559001(晚上18:00-白天08:00) / 07-9585533(白天08:00-晚上18:00). 社團法人高雄市康成長期照顧事業發展協會. Toggle navigation. 於 www.ankang.com.tw -

#14.首頁|雙連安養中心|Suang-Lien Elderly Center

雙連安養中心,以長者為尊、以服務為榮!我們需要您的支援!一起守護更多長者! 」透過您的支持與我們的努力,期望讓這個社會『因為我們在,愛,不曾被遺忘! 於 www.slehtaiwan.com -

#15.我國首個寺廟養老院,需要滿足2個條件,才能免費入住

我國首個寺廟養老院,需要滿足2個條件,才能免費入住. 2021年07月15日 11:43:44 1453 views. 摘要. 隨著我國老齡人口的不斷增長,越來越多的人面臨養老問題,很多人說 ... 於 daydaynews.cc -

#16.退休教授養出8個博士,92歲被棄養老人院,渾身尿騷長褥瘡嘆

安養中心選擇主動通知媒體採訪,希望藉由傳播報導的力量,讓老人的8名子女能夠「良心」發現,趕緊跟安養中心聯繫付錢。 「我們沒辦法這樣免費照顧下去,這 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#17.平昌牧場路検屍官養老院(可免費使用有毒Bonanza - Airbnb

平昌牧場路検屍官養老院(可免費使用有毒Bonanza、酒店牀上用品、Jaegel和烤肉). 4.94 (32則評價) ·超讚房東· Daegwalnyeong-myeon, Pyeongchang-gun、江原道、南韓. 於 www.airbnb.com.tw -

#18.创业赚钱网【输入∶k5268.com】创业兼职挣800¥窍门 ...

创业赚钱网【输入∶k5268.com】创业兼职挣800¥窍门】養老院投資計劃書【復製打開∶k5268.com】手機免費掙800¥手段】25ugrur81.com就在屈臣氏,提供包含等熱門商品供 ... 於 www.watsons.com.tw -

#19.(佛家免費念佛養老院)日常生活分享紀實 - GetIt01

( 免費念佛養老院) 發起人,清水居士原名孫代軍,出生在1972年的冬天,人生的苦難讓他走進學佛之路,通過學習佛法看到了佛陀的慈悲。看到了佛陀在二千五百年前創立了佛教 ... 於 www.getit01.com -

#20.這招台灣該學!》大學生免費住養老院結果大家都笑了

台灣少子化問題嚴峻,在社會政經紛擾的局勢下,遲遲未見有效因應之道。根據國發會預估,若情況無法獲得適當控制,到了2025年,台灣65歲以上的人口將佔 ... 於 www.chinatimes.com -

#21.入住養老院的五個步驟5 Steps to Entry into Residential Aged ...

深度照顧(High level care)養老院為身體狀況較差、常常需要連續護理的老人提供服務。 什麼是暫時照顧? ... Centrelink 提供免費的財務資訊服務,或許對您會有幫助。 於 columbiaagedcare.com.au -

#22.護理之家特色 - 竹山秀傳醫院

夢想的家免費計數器. 竹山秀傳醫院版權所有Copyright © 2007 Chu Shang Show Chwan Hospital. All Rights Reserved. 地址:南投縣竹山鎮集山路二段75號 ... 於 www.csshow.org.tw -

#23.新北市私立清福養老院老人長期照顧中心(養護型) - 1111人力銀行

職缺招募|清福養老院從101年3月成立至今立案近8年,在這段期間裡,有八百多個家庭的肯定, ... 新北市私立清福養老院老人長期照顧中心(養護型) ... 餐飲類: 免費供餐 於 www.1111.com.tw -

#24.2020年免费“住”的养老院来了! - 天府老龄事业

这一所集“康-养-护-学” 于一体的养老院坐落在西南财经大学天府学院西校区内,可以免费“住”! 於 www.tfu3a.com -

#25.低收入戶孤苦無依老人收容照顧補助 - 臺中市政府社會局

3.安置於本局簽約且經評鑑為甲等(合格)以上之老人福利機構、長期照顧機構或護理之家等。 4.未聘僱看護、未接受其他機構收容安置、未領有政府提供之其他 ... 於 www.society.taichung.gov.tw -

#26.首頁> 服務介紹> 植物人 - 財團法人創世社會福利基金會

... 家屬的照顧品質與技巧,並對植物人家庭提供全面的居家關懷,遂於2003年8月起開辦「到宅服務」,為在家安養的植物人及失能臥床老人,提供專業且免費的到宅服務。 於 www.genesis.org.tw -

#27.常見問答-申請入住 - 臺北市立浩然敬老院

A.本院為臺北市公立公費老人安養護機構,院民無需繳費,由本院免費供應食宿及必需之生活給與。 Q8:「一定要單身的長者才能申請入院登記嗎?」. 於 www.haoran.gov.taipei -

#28.南投醫院,署投--千恩免費,掛號,復健 - 台灣黃頁

南投醫院,署投--千恩免費,掛號,復健 ... 南投縣南投市政府立案老人安養機構,中區老人院、安養院、養護中心、護理之家、安養中心、養老院、養護所、養護之家、老人之 ... 於 chienen.web66.com.tw -

#29.低收入戶老人公費安養護補助 - 彰化縣社會福利管理系統

本府提供使用者有文書軟體選擇的權利,本網站文件皆為開放文件格式(Open Document Format, ODF),建議您安裝免費開源軟體 或以您慣用的軟體開啟。 回上一頁. 於 social.chcg.gov.tw -

#30.抗核決勝點新北提供高危族群免費篩檢服務

衛生局副局長許朝程、新仁醫院院長莊文嘉及清福養老院院長陳意千等出席記者會(記者黃村杉攝). 結核病是國人感染率最高的法定傳染病 ... 於 www.taiwanhot.net -

#31.桃園市私立康全老人長期照顧中心

互動情形: 由老闆接待講的非常清楚,很有良心為了怕說話除了尿布包含,奶粉家屬自備也可以幫你們報價選好廠牌幫家屬代購,如有做復健的習慣可以免費接送 於 www.care-old.org -

#32.護理之家 - 東勢農民醫院

自行開車、搭公車 · 免費交通車服務 · 停車資訊 · 健檢中心 · 免費健檢項目 · 自費健檢項目 · 體檢注意事項 · 預立醫療照護諮商宣導專區(ACP) · 護理之家 · 病房護病比 ... 於 www.fh.org.tw -

#33.「老了租不到房」住養老院就好? 網點破真相:3萬起跳還很難排

(租屋,養生村,買房,養老院) ... 的錢存起來,就算老了真的租不到房,至少還有養老院可以住,存款夠的人還可以去住 ... 示意圖/取自免費圖庫Pixabay). 於 house.ettoday.net -

#34.長庚養生文化村

窺見老人住宅新典範,以長庚品牌台塑經驗,提供平價優質的專業服務,不需高額保證金,讓您住得好付得起. 於 www1.cgmh.org.tw -

#35.房租好沉重?荷蘭安養院出奇招:每月陪伴老人30小時 - 風傳媒

[啟動LINE推播]每日重大新聞通知每月陪伴老人30小時就提供免費住宿美國國家. ... 因此,荷蘭小鎮代芬特爾(Deventer)一家養老院(Humanitas retirement home),院長 ... 於 www.storm.mg -

#36.給老爸老媽找個更舒心的家百位溫籍老人免費試住養老院

如何讓養老幸福感滿滿?邀請長者們免費體驗!9月20日,有溫州市民政局主辦的“真愛到家——給老爸老媽找個更舒心的家”福彩助力免費試住養老院活動正式啟動, ... 於 big5.china.com.cn -

#37.養老院2 - 免費矢量

圖片名稱: 養老院·養老院2. 插圖ID: 437948. 下載: 50. 圖片分類: 業務 | 人物 | 醫療 · 介護士醫生醫生醫生主治醫師幫手老年人高齢者介護老人介護養老院護士介護保険 ... 於 www.ac-illust.com -

#38.新北市私立清福養老院老人長期照顧中心(養護型) - 104人力銀行

【徵才職缺】合格幼教師及教保員(新設立)、資訊總務專員(擴編)、人事儲備幹部【公司簡介】20 個工作職缺、員工數:320人。清福養老院從101年3月成立至今立案近8年, ... 於 www.104.com.tw -

#39.免費適老改造、護理隨叫隨到丹麥打造“養老院式”的家 - 國際日報

與其勉強老人搬進老年公寓或養老院,不如幫他們改造現居的房屋。因此,丹麥政府為選擇居家養老的老人提供了很多支持和幫助。老人可以向政府申請免費 ... 於 www.chinesetoday.com -

#40.入住養老院的步驟 - | My Aged Care

如果您需要額外的幫助,倡導員可以幫助您使用澳洲政府資助的老年. 護理服務。宣傳服務可以為您提供關於您在使用老年護理服務時的. 權利和責任的資訊。 倡導服務是免費、 ... 於 www.myagedcare.gov.au -

#41.哪裡有免費的養老院? - Mobile01

... 勉強租屋過活脊椎受傷開刀情況隨年齡越差,目前已無法工作,靠拐杖勉強可走子女也不成材無力奉養請各位大大提供意見. 2016-02-23 22:32 發佈. 文章關鍵字 養老院. 於 www.mobile01.com -

#42.財團法人台灣省私立普門仁愛之家- 創辦緣由 - Google Sites

在胡創辦人的構想中,這個養老院甚至是要能夠給那些孤苦無依的老人免費安住的。為了解決資金的問題,他透過道友的協助四處籌募資金,希望藉由佛陀救世的慈悲情懷吸引善 ... 於 sites.google.com -

#43.桃園長照中心海森長照免費試住七天安養滿意保證推薦立案老人 ...

桃園長照中心海森長照免費試住七天鄉村庭園式優質養護環境身心障礙住宿機構式補助諮詢戶籍在北區台北桃園的素食安養滿意保證推薦立案老人失智失能健康照顧長照2.0的 ... 於 www.hyeson-care.com -

#44.中國首家“寺廟”養老院:滿足2個條件,就可以免費入住 - 趣關注

令人詫異的是居然免費為社會老人提供衣食住行,這樣的行為真得令人讚頌不已。這家寺廟養老院就是吉祥寺,吉祥寺並不出名,可能很多人都沒有聽說過,它 ... 於 auzhu.com -

#45.老人在養老院的親身經歷我絕不去養老院原因讓人意外中老年講堂

| 中老年講堂歡迎免費訂閱: youtube.com/channel/UCnepCuk2T3qGv0CajAI882w?view_as=subscriber 關注老年生活,享受幸福人生。中老年講堂專注於中老年人的情感和健康問題 ... 於 inspirations.intellisense.io -

#46.【創新安老】Judson Manor安養中心的雙贏:讓年輕學生免費 ...

用免費演奏換養老院免費住宿. Judson Manor養老院的前身是建立於20世紀初的豪華旅館,附近是音樂活動興盛的文教區。不少院民都是看中這點,因為喜愛 ... 於 www.fiftyplus.com.tw -

#47.獨老居陋室公立安養院256空床養蚊 - 自由時報

浩然敬老院主要收容無直系血親、無財產的六十五歲以上低收入戶,全程免費,並視經濟情況提供零用金,但入住條件相對嚴苛,現候補人數約六十位。 社會局安 ... 於 news.ltn.com.tw -

#48.東北首家佛家免費養老院:歡迎全國各地佛友同修前來參觀和體驗

东北首家佛家免费养老院欢迎您免费念佛养老:0411-66878355 这里是东北第一家免费念佛和养老的道场;这里是念佛居士晚年理想的修行净土;咱们道场不会 ... 於 www.xuehua.us -

#49.「法問」養老院以“免費吃住”為理由借錢,該不該還? - 在體育

因此,養老院應當按約定返還您借款10萬元,並自老人去世之日,到實際給付之日止,按年利率12%給付利息. 於 zaitiyu.com -

#50.新北市社會資源 - 健安護理之家

依個案依賴程度,經過評估,政府給于每年7~21天的機構免費照護補助。 詳情請洽:新北市長期照顧管理中心電話:(02) 2968-3331 *低收入戶、及身心殘障者機構安置補助( ... 於 www.nursing365.tw -

#51.全國最熱門養老院雙連安養中心資訊懶人包:費用 - 長照銀髮 ...

2021年12月4日 — 全國最熱門養老院雙連安養中心資訊懶人包:費用、入住率以和評價. 內容目錄 ... 現在加入官方LINE,我們將為您提供免費諮詢:https://lihi1.com/rTE84. 於 house1966.com -

#52.衛生福利部樂生療養院-首頁

本院醫療服務除提供24小時急診外,尚有住院(一般急性病床、加護病房、全責照護病房、復健病房、呼吸照護病房及急性後照護病房)、開刀房、復健中心、一般及精神日間 ... 於 www.lslp.mohw.gov.tw -

#53.養老院;老人之家,Altenheim,元照英美法詞典- 免費線上查詢!

詞條. Altenheim. 中文. 養老院;老人之家. 解釋. 〈德〉 ( 撰). ☆ 近期熱門優惠☆. 想瞭解相關課程,請填妥下列相關資料,服務人員將儘速與您聯繫。 於 lawyer.get.com.tw -

#54.「免費療養院」懶人包資訊整理(1)

A.除了單身 ... ,2020年2月4日— 法規上雖然無特別規定養老院的醫護照顧比例,僅要求隨時保持1名護理師值班。主管機關為社會局,與長照中心一樣屬於老人福利機構類別。 家中 ... 於 1applehealth.com -

#55.給奶粉錢,免費看病,建養老院:宋朝的福利為何如此“逆天”?

給奶粉錢,免費看病,建養老院:宋朝的福利為何如此“逆天”? · 宋朝政府對貧民的生育救助有兩種型別: · 宋朝京城和地方政府均設有養老院,北宋叫“居養院”, ... 於 www.jasve.com -

#56.社會福利機構空位查詢

序 類別 核定服務人數 可申請服務人數 公費收容床 1 長照日間照顧中心 52 30 有 2 長照日間照顧中心 60 30 有 3 老福機構 48 48 無 於 sab.tainan.gov.tw -

#57.免費養老院 :: 健保特約地區醫院網

免費養老院 | 健保特約地區醫院網. 免費養老院 斗六洪揚醫院急診 天晟醫院體檢ptt 屏東安和生產費用 澎湖特色 黃莉媖評價 友仁醫院評價 松德精神護理之家收費 清泉醫院 ... 於 districthospital.iwiki.tw -

#58.免費入住養老院,每月還有收益?騙了老人近2700萬元!

繳納保障金,免費住高檔養老院,享受保障金等額緊急醫療救護保險,月月還有補貼收益領取,到期保障金如數退還……面對這樣的宣傳,相信很多老年人都會 ... 於 twgreatdaily.com -

#59.最新!110年住宿式長照機構補助方案,最高補助6萬元!

免費 代辦輔具補助,ALTC長照網縮短您與輔具的距離! 失智,也可以住長照機構嗎? 幸福感No.1的護理之家. 選擇長照機構前,您應該做的事! 更多文章. 於 www.airltc.com -

#60.宜蘭力麗樂活老人長期照顧中心機構式服務-收費標準

提供巡診醫療院所領藥之免費服務,其餘醫療院所領藥收150/時(依勞基法最低時薪調整)。 13. 辦理入住機構提供接送服務20公里內免車資,如有安排陪同人員,陪同費用150 ... 於 www.llsw.com.tw -

#61.王建煊打造理想長照機構「天使居」:終身照顧無子 - 康健

不過,他們很快就發現,無子西瓜還有許多需求是這個基金會無法滿足的。 王建煊蘇法昭安養中心老人院天使居長照. (王建煊與蘇法昭過去捐款成立「無子西瓜 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#62.社會福利- 台北 - 臺北市兆如老人安養護中心

護理之家。 D.行政院國軍退除役官兵輔導委員會榮譽國民之家。 E.社區居住提供單位。 申請人須 ... 於 chaoju.hangan.org -

#63.《全国佛家免费养老院》地址电话大全!随喜转发.功德无量!

清水居士在2015年5月创建了东北首家佛家免费养老院,养老院位于大连市夏家河子春阳养老院1号楼,养老院建筑面积1500㎡,内设图书室、往生堂、佛堂、斋堂,环境优美, ... 於 www.jyzs1818.com -

#64.澳洲養老福利,讓您享受人生「第二春」(圖)

有人認為澳洲的福利好,澳洲免費贍養老人,其實這是個誤區。其實,澳洲的老人可以根據自身的情況選擇不同的養老院,澳洲政府也根據你的選擇以及你的 ... 於 www.secretchina.com -

#65.我國首個寺廟養老院,需要滿足2個條件,才能免費入住

... 很多的老人不需要兒女照顧,這時候養老院就出現了。甚至還有了養老社群。今天就和大家說一說我國首個寺廟養老院,需要滿足2個條件,才能免費入住。 於 www.gushiciku.cn -

#66.農村老人進入免費養老院,期間所得養老金會歸誰所有? - 人人焦點

就算農村老人入住免費養老機構(比如縣、鄉敬老院),個人也可以領取養老金,且歸老人自己所用。所以,如果你身邊或者有家人入住養老院,一定注意養老 ... 於 ppfocus.com -

#67.常見問題Q&A - 高雄市政府社會局

一、設籍本市且年滿65歲以上(需於生日當天或逾65歲方可申辦)市民,洽本市各區公所或捷運車站、社會局老人福利科,辦理敬老卡享有免費搭乘民營公共車船與捷運半價優惠。 二 ... 於 socbu.kcg.gov.tw -

#68.認識方舟護理之家 - 信義醫療財團法人高雄基督教醫院

111年免費老人健康檢查暫緩實施,高基祝福您平安順利! 內分泌暨新陳代謝科林卉羚醫師,歡迎預約. 本院眼科特約駐診李怡萱醫師,歡迎預約. 視訊看診. 於 www.kch.org.tw -

#69.政府長照福利(安養院,安養中心,養護中心,護理之家)申請

因應本市失能人口逐漸增加,並協助家屬減輕照顧負擔,滿足多樣性之照顧需求,使民眾能獲得適當照顧服務。 以『單一窗口、免費諮詢、多元服務』的 ... 於 yoyuen.org -

#70.99歲老嬤被送進安養院慘遭看護亂亂來⋯家人監視器目睹瘋了!

將家中年邁的長輩送至養老院養老是一件很正常的事,年輕人在幫長輩尋找養老院時都會再三斟酌, ... 示意圖非當事者/取自於免費圖庫/pixabay). 於 tw.stock.yahoo.com -

#71.買房子、找房屋、實價登錄| 永慶房屋- 永慶房仲網買屋

最新高雄市房屋。最新更新時間:2022/2/7。高雄市臥雲生創業時代【打開網址∶k5268.com】投資免費賺$500辦法】開養老院賺錢嗎【打開官網∶k5268.com】網上快速賺錢 ... 於 buy.yungching.com.tw -

#72.住宿型長照機構補助衛福部今年上路了!

對於補助機構類型包括一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構(除安養床外)、身心障礙機構、國軍退除役官兵輔導委員會所屬榮譽榮民之家(自費失能養護 ... 於 www.ilong-termcare.com -

#73.寺院裡面800元一個月的養老院 - 每日頭條

今天就再來說一下免費養老院與付費養老院的區別及情況。 一、吉祥寺安養院. 吉祥寺安養院的地址是在福建三明市沙縣 ... 於 kknews.cc -

#74.生活照顧-失能老人接受長期照顧機構服務 - 桃園市政府-社會局

收容安置機構應為合法立案,並經主管機關評鑑為乙等以上之安養、長期照顧機構、評鑑(督導考核)為甲等以上之護理之家或評鑑為合格之精神護理之家,且應與本府訂定「桃園市失 ... 於 sab.tycg.gov.tw -

#75.幸福老人長期

嘉義瑞泰老人長期照護中心,專業護理之家中心,嘉義老人安養院,中風、癱瘓、植物人、失智、失能等身心障礙者,出院後仍需長期護理照顧者,生活自理需人陪伴的健康長者 ... 於 www.raytai.com.tw -

#76.財團法人新北市私立台灣天主教安老院– 北區 - 老人安養中心

... 中心|安養機構|養護中心|長期照護|長照中心|老人安養中心|老人院|養老院 ... 生活可自理等三個條件,就可以免費入住(必要時入住前須受到評估)。 於 tw101.org -

#77.【長照補助申請教學】3分鐘瞭解申請方式、金額,讓政府減輕 ...

一般護理之家; 精神護理之家; 老人福利機構(養老院不適用); 身心障礙機構; 退輔會所屬的榮民之家; 兒童及少年安置、教養機構; 住宿式服務類長期照顧 ... 於 www.royalnursinghome.com.tw -

#78.人才招募 - 清福養老院

清福養老院老人護理之家提供人才招募的資訊,從安養、養護持續性且連續性的照顧,看到長輩來到清福安養護中心, ... 交通福利:免費員工停車場. 於 www.hok.com.tw -

#79.住宿式服務機構使用者補助方案Q&A - 衛福部長照專區(1966專線)

Q1 住在哪些類型機構符合申請? 使用機構者入住依法設立各類住宿式服務機構,包含一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構(除安養床外)、身心障礙機構、國軍退除役 ... 於 1966.gov.tw -

#80.完全免費的「養老院」入住需要滿足什麼條件_泉州老年大學

這位知友,"家裡有一個殘疾病人,能免費送養老院嗎",這件事情難度很大,因為養老院不是慈善機構,不免費收養殘疾病人。建議到當地民政局咨詢,或許他們會 ... 於 www.qzlndx.org -

#81.中國最善良的“寺廟養老院”:免費入住食齋,但要滿足這倆條件

每個寺廟也擁有著自己的特色,而今天小編就給大家介紹一下中國最善良的“寺廟養老院”:免費入住食齋,但要滿足這倆條件. 於 uetie.com -

#82.日本財團為養老設施提供免費核酸檢測服務

... 朝日新聞)為了守護老年人的健康,日本財團從2021年2月24日起為東京的養老院等福利設施提供免費核酸檢測服務,之后推廣至埼玉縣、千葉縣和神奈川縣。 於 japan.people.com.cn -

#83.洋老院,養老院- 台灣恆春 - TripAdvisor

免費 無線網路. 免費停車. 最熱門. 含早餐 · 統一渡假村- 墾丁海洋體驗樂園. 查看飯店. 132 則評論. 離洋老院1.6公里. 免費無線網路. 免費停車. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#84.老人福利機構 - 新北市政府社會局

老人福利 ; 5, 新北市私立長勤老人長期照顧中心(養護型), 三芝區 ; 6, 財團法人台灣基督長老教會雙連教會附設新北市私立雙連安養中心, 三芝區 ; 7, 新北市私立鴻澄老人長期 ... 於 www.sw.ntpc.gov.tw -

#85.寺廟養老院,只要滿足這兩個條件,就可以免費入住 - 華文頭條

寺廟養老院,只要滿足這兩個條件,就可以免費入住. 2020-07-18 17:55:34文史. 隨著時代的不斷發展,人們生活水平也在逐漸提高,越來越多的子女在贍養老人的時候,會 ... 於 www.digfamily.com -

#86.長青園護理之家 - 臺北榮民總醫院桃園分院

交通資訊. 公車-105、168、127、125、707、707A、9069路公車直達。 桃園市免費市民公車(環狀紅線) 。 龜山鄉民免費公車。 大園鄉民免費市民公車。 自行開車。 於 www.tyvh.gov.tw -

#87.我國首個寺院養老院,入住完全免費,卻要滿足兩個條件

我國首個寺院養老院,入住完全免費,卻要滿足兩個條件 這座養老寺院就是吉祥寺,位於福建,這座寺院和養老院結合到了一起,吉祥寺可以算的上是我國的 ... 於 www.nanmuxuan.com -

#88.【長照3.0】安養院開放學生免費入住老少互動溫馨各蒙其利

荷蘭一家老人安養院從幾年前開始,把院內空出來的房間提供給大學生免費住宿。一群年過八旬的爺奶,和一群浮躁的年輕人湊在一起,如此跳tone的點子, ... 於 www.mirrormedia.mg -

#89.《佛家免費養老院》!不收取老人任何費用! - iFuun

清水居士在2015年5月創建了東北首家佛家免費養老院,養老院位於大連市夏家河子春陽養老院1號樓,養老院建築面積1500㎡,內設圖書室、往生堂、佛堂、齋堂,環... 於 www.ifuun.com -

#90.新型養老院:免費租房給「大學生」,條件是陪伴老人 - 白櫻

養老院 把多餘房間免費租給大學生,又把幼兒園搬進來,神奇. 社會對老人的定義便是靜靜地等待那一刻到來。 老人們因行動不便和健康問題,對生活也沒了 ... 於 whitecherry2019.com -

#91.只要陪伴老人荷蘭學生可免費住養老院 - | Love分享

根據這項計畫,養老院讓學生免費住在其房間裡,但學生必須每個月與院裡的老人一起參與不同的活動至少30小時,例如:聊天、慶生、看球賽、購物,或在老人生病時陪伴他們 ... 於 www.ezvivi2.com -

#92.解決高房租問題!荷蘭推「跨代屋」,讓學生用「陪伴老人」來 ...

因此,荷蘭小鎮代芬特爾(Deventer)一家養老院(Humanitas ... 這項計畫內容是以學生「陪伴老人」來支付租金,提供免費住宿,意思是每個月學生與院裡 ... 於 www.seinsights.asia -

#93.四川一門衛,每天開荒種菜免費送養老院 - 微信上的中國-

四川金堂縣,一養老服務中心門衛陳水清7年來開墾了三四畝地,每年免費向養老中心供應綠色蔬菜幾千斤。 57歲女廚師魏宗鳳也利用休息時間幫老人們洗澡 ... 於 chinaqna.com -

#94.房價太高住不起?荷蘭養老院邀年輕人「陪伴換宿」

院方的要求是,這些入住的大學生們每個月必須至少花30個小時陪伴老人們,換算下來相當於每天僅花1小時,就可享有免費入住待遇。 於 fnc.ebc.net.tw -

#95.安養院開放大學生免費入住老少互動溫馨各蒙其利 - Tvbs新聞

荷蘭一家老人安養院從幾年前開始,把院內空出來的房間提供給大學生免費住宿。一群年過八旬的爺奶,和一群浮躁的年輕人湊在一起,如此跳tone的點子, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#96.插圖素材,圖像,人的圈子,福利醫療,老人養老院 - PIXTA

插圖素材,圖像,人的圈子,福利醫療,老人養老院,老人日服務,免費,養老院,老年人-插圖素材(No.54188150)。您可在PIXTA上購買和銷售免權利金圖片、插圖和影片。 於 tw.pixtastock.com -

#97.中國第一家「免費養老院」,只要滿足2個條件,就能白吃白住

但是,不是所有的子女都會願意贍養老人的,我國也有很多的孤寡老人,無子無女,只能在養老院度過餘生。但是,即使是養老院也是要收取費用的,有一些老人 ... 於 read01.com